Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: dead soft verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

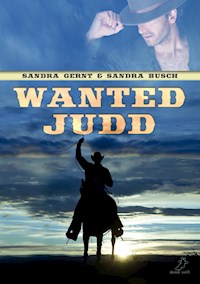

Mit der Aussicht auf ein lohnendes Kopfgeld jagt das Halbblut Casey Cat Caldwell dem Bankräuber von Cobb Town nach. Als er ihn jedoch endlich einholt, nimmt ihn Judd Barnes' Charme gefangen. Ehe sich Cat versieht, ist er zu einem Teil von Judds Traum geworden. Doch auch er hat Träume. Träume, die er sich mit dem Kopfgeld erfüllen könnte ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 281

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sandra Gernt &

Sandra Busch

Impressum:

© dead soft verlag, Mettingen 2015

http://www.deadsoft.de

© the authors

www.sandra-gernt.de

www.sandra-busch.jimdo.com

Cover: Irene Repp

http://www.daylinart.webnode.com/

Bildrechte:

© MAXFX – fotolia.com

© Poulsons Photography – fotolia.com

1. Auflage

ISBN 978-3-945934-08-1

Inhaltsangabe:

Kapitel 1

Mit einem Becher Kaffee in der Hand lehnte Casey Cat Caldwell lässig am Geländer vor dem Saloon und beobachtete das aufgeregte Hin und Her schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite. Der Leichenbestatter brachte auf einem Maultierkarren einen grob gezimmerten Sarg gefahren, dem die sensationslüsternen Bewohner von Cobb Town bloß widerwillig Platz machten. Jeder wollte einen Blick in die Bank und auf den überlebenden Kassierer der Global Bank werfen und natürlich auch aus dessen Mund von dem Überfall erfahren. Andere dachten eher an ihr angelegtes Geld und schrien wild mit den Armen fuchtelnd auf den Bankdirektor ein. Der Sheriff und sein Deputy waren längst überstürzt mit einer Meute Freiwilliger auf der Jagd nach dem dreisten Räuber, der gemütlich in die Bank geschlendert war, um wenige Minuten und einen Schuss später mit einem prallen Geldsack zu flüchten.

Inzwischen hatte sich ein Künstler neben dem Kassierer niedergelassen und zeichnete eifrig nach dessen Angaben ein Phantombild. Tuschelnd beugten sich die Leute über seine Schulter, um sich nur ja keinen Kohlestrich entgehen zu lassen.

„Das ist doch dieser Judd“, rief plötzlich jemand aus. Cat spitzte die Ohren und nippte an seinem lauwarmen Kaffee.

„Genau.“

„Judd Darryl Barnes.“

„Wer hätte das gedacht.“

„… wohnt ein Stück weit raus beim Elk Creek …“

„… allein. Hat sich noch kein Frauenzimmer gesucht.“

„… sympathisch …“

„… hätte nie angenommen, dass er so einer ist.“

„… hatte geglaubt, er wolle wieder Vorräte kaufen.“

Ein junger Bursche schnappte sich die angefertigte Zeichnung und rannte damit rüber zur Cobb Town Daily, wahrscheinlich, um Steckbriefe zu drucken.

Cat gab seine lässige Haltung auf, tätschelte die Nase des vor ihm angebundenen hässlichen Pferdes und ging in den Saloon zurück. Bestimmt war seine Mahlzeit mittlerweile fertig. Und tatsächlich brachte der Wirt ihm sofort einen Teller mit Bratkartoffeln und Steak, sobald er sich an einen freien Tisch setzte. Unsicher wurde er gemustert. Wie immer. Cat hatte sich längst daran gewöhnt, dass die Leute ihm misstrauisch begegneten, denn sein Haar war schulterlang und blauschwarz. Er bändigte es mit einem blauen Stirnband, damit es ihm nicht ständig ins Gesicht fiel, das einen leichten kupferbraunen Teint hatte. Ein Erbe seiner indianischen Mutter, einer Absarokee oder Crow, wie die Weißen sie nannten. Dagegen hatte ihm sein Vater die grünen Augen vermacht.

„Das frische Gras Irlands leuchtet in deinem Gesicht“, hatte Dad stets spaßend gesagt. Sein Dad …

„Noch einen Kaffee?“

„Gern.“

„Sie sind auf der Durchreise?“ Der Wirt schenkte ihm nach und stellte die Kanne vor ihm auf dem Tisch ab, worüber Cat nicht böse war, denn der Kaffee war köstlich.

„Hmmhmm.“ Er begann hungrig Bratkartoffeln in sich hineinzuschaufeln.

„Geschäftlich?“

Cat zuckte mit den Schultern. Möglich, dass es nach diesem Vormittag geschäftlich werden würde. Aber das musste er dem neugierigen Wirt nicht auf die Nase binden. Ein Ziel hatte er eigentlich nicht gehabt, außer neuerlichen Ärger zu finden. Das war ihm offenbar gelungen.

„Über Nacht wollen Sie wohl nicht bleiben? Ich kann Ihnen ein bequemes Zimmer anbieten. Und nette Gesellschaft, falls Sie nette Gesellschaft mögen.“ Ein Augenzwinkern sollte ihm mitteilen, um welche Art netter Gesellschaft es sich handelte. Cat hatte sie bereits bemerkt, die leichten Damen, die in diesem Saloon arbeiteten. Auch sie umstanden den Kassierer, hungrig nach Abwechslung in ihrem langweiligen Leben in einer langweiligen Stadt. Begeistert würden sie nicht sein, falls der Wirt sie aufforderte, mit ihm anzubändeln. Schließlich war er doch ein Indianer. Komisch, denn für die meisten Indianer war er ein Weißer.

„Wo kann ich Vorräte kaufen?“, fragte Cat, nachdem er ein Stück Steak mit Kaffee runtergespült hatte. Der Wirt zog eine enttäuschte Miene, als ihm aufging, dass Cat nicht bleiben würde und auf das Weibsvolk ebenfalls keine Lust hatte.

„Der alte Higgins hat einen Laden gleich um die Ecke. Da bekommen Sie von der Bibel bis zum Frack alles, was Ihr Herz begehrt.“

„Eine Bibel brauche ich ganz dringend“, erklärte Cat trocken.

„Äh … ja.“ Der Wirt räusperte sich, da er offenbar nicht wusste, ob er scherzte oder nicht. Verlegen trollte er sich hinter seinen Tresen und begann dort herumzuräumen.

Cat aß in aller Ruhe auf, leerte seinen Becher und hinterließ ein paar Münzen, um seine Mahlzeit zu bezahlen.

In Higgins’ Laden hatte er sich bedächtig ein Proviantpaket zusammengestellt und auch neue Munition gekauft. Als er aus dem Krämerladen trat, kehrte der Sheriff mit seinen Begleitern auf staubigen Pferden zurück. Einen Gefangenen hatten sie nicht dabei. Cat war wenig überrascht, so planlos, wie sie losgestürmt waren. Sorgfältig verstaute er die Vorräte in den eingearbeiteten Taschen seiner bunten festen Decke, die er anstelle eines Sattels nutzte. Dabei bemerkte er den Jungen wieder, der die Zeichnung von dem Bankräuber in den Zeitungsverlag gebracht hatte. Dieses Mal war der Junge mit einem Armvoll Flugblätter beladen.

„Hey!“ Cat winkte der Burschen heran. „Gib mir eins von denen, ja?“ Er bekam einen der Steckbriefe ausgehändigt. Das Gesicht eines Mannes und zweitausend Dollar Belohnung stachen ihm entgegen.

„Sind Sie Kopfgeldjäger?“

„Sieht dieser Judd Barnes tatsächlich so aus?“, fragte er zurück.

„Als wäre er fotografiert worden, Sir. Mr. Hunt ist ein großartiger Künstler.“

„Und du weißt sicherlich auch, wo dieser Judd wohnt, richtig?“

Der Junge nickte eifrig. „Am Elk Creek in Richtung Süden. Er hat dort ein kleines armseliges Häuschen. Reich ist er nicht und man erzählt, dass er sich dort auf seinen Feldern ganz schön abrackert. Er ist allein … Na ja, da wird er das Geld aus der Bank bestimmt gebraucht haben.“

Cat schaute auf, da der Sheriff – jetzt bloß noch mit der Hälfte der Freiwilligen – erneut aus der Stadt ritt. Nach Süden …

„Die werden nun versuchen, Mr. Barnes in seinem Haus abzufangen“, sprach der Bursche seine Gedanken aus. „Oh, Mann, Mister! Sie könnten aber auch einen anständigen Gaul gebrauchen.“

„Der Gaul ist völlig in Ordnung.“ Cat streichelte kurz über das räudige Fell seines Falben. „Was weißt du noch über Judd Barnes?“

„Er ist vor drei Jahren einfach aufgetaucht und hat am Elk Creek ein Stück Land erworben. Es ist zu weit draußen, daher wollte es niemand sonst haben. In die Stadt ist er nur selten gekommen. Meistens hat er bei Higgins eingekauft und hinterher im Saloon ein Bier getrunken. Mehr kann ich Ihnen über Mr. Barnes nicht erzählen, Sir.“

Cat lächelte und steckte dem Jungen eine Münze in die Tasche. Der strahlte.

„Danke, Sir.“ Schon rannte er weiter, sicherlich, um die verlorene Zeit aufzuholen.

Cat dagegen schwang sich auf den Rücken seines knochigen Wallachs. Der-Tritt-Und-Beißt mochte kahle Stellen in seinem struppigen Fell haben, dazu eine Ramsnase und viel zu lange Ohren, doch er war das anständigste Pferd, das Cat jemals besessen hatte.

„Du erregst überall Aufsehen, mein Alter“, brummte Cat und lenkte Der-Tritt-Und-Beißt die Straße hinunter. „Ich verstehe gar nicht, woran das liegt.“

Der Wallach schnaufte und stakste munter auf seinen langen Beinen voran. Cat ließ ihm die Zügel locker. Er hatte es nicht eilig. Nachdenklich holte er das frisch gedruckte Flugblatt hervor und studierte aufmerksam das Gesicht des Bankräubers. Es war ein attraktives Gesicht und dieser Mr. Hunt hatte ihm etwas Verschmitztes gegeben. Künstlerische Freiheit oder reale Wiedergabe? Cat zuckte mit den Achseln. Ihm war es egal, ob die Verbrecher finstere Visagen hatten oder aussahen wie Schwiegermutters Liebling. Interessant waren allein die Belohnungen, die auf die Banditen ausgesetzt wurden. Seit drei Jahren verfolgte er Verbrecher – Betrüger, Falschspieler, Mörder, Diebe, Brandstifter – und kassierte dafür das Kopfgeld. Er sparte es eisern, denn eines Tages wollte er sich ein schönes Stück Land kaufen, ein gemütliches Heim darauf bauen und sesshaft werden. Dieser Wunsch war ebenfalls ein Erbe seines Vaters, der aus dem aufständigen Irland ausgewandert war, um eine neue Heimat und eigenen Grundbesitz zu finden. Cat lächelte versonnen. Sein Vater hatte ihm Fleiß und Sturheit in die Wiege gelegt und seine Mutter die Liebe zur Natur. Das war doch keine schlechte Kombination?

Nach ein paar Stunden des gemächlichen Dahinreitens kam ihm ein Trupp Reiter entgegen. Grimmige Mienen, leise Flüche und die altbekannten misstrauischen Blicke in seine Richtung … Die Pferde schwitzten wie verrückt. Der Sheriff und sein Gefolge! Erneut erfolglos. Cat unterdrückte ein Grinsen. Welcher Bankräuber setzte sich nach einem Überfall auch schon entspannt auf seine Veranda und wartete auf sein Exekutionskommando? Es war bereits verwunderlich genug, dass jemand mit Landbesitz eine Bank in der nächstgelegenen Stadt überfiel und dabei offen sein Gesicht zeigte. Jemand, der sich bisher sehr unauffällig verhalten hatte.

Gemütlich ritt Cat weiter, bis Der-Tritt-Und-Beißt durch grünes, wogendes Gras schritt. Er hatte den Elk Creek erreicht. Ein kleiner Hain tauchte vor ihm auf, genau in einem Bogen des Flusses gelegen. Und dort stand eine Blockhütte, mit einer angrenzenden Koppel und einem Stall. Ein Getreidefeld befand sich etwas abseits, gerade groß genug, dass es von einem fleißigen Mann bewirtschaftet werden konnte. Es gab weiterhin einen Gemüsegarten und einen kleineren Kartoffelacker. Cat zügelte sein Pferd und schaute sich um. Damn! Genauso hatte er sich seine Zukunft ausgemalt. Hier könnte es ihm durchaus gefallen. Der-Tritt-Und-Beißt schien das ebenfalls zu finden, denn er senkte sofort den langen Kopf, um das Gras zu kosten.

„Komm schon, Alter, ein Stück noch und du kannst weiter naschen.“

Folgsam trug ihn der Wallach bis vor das Haus. Die Tür stand offen, der Boden davor war von den Hufen vieler Pferde aufgewühlt. Spuren, die vom Sheriff und seinen Leuten stammten. Cat glitt vom Pferderücken und betrat die Blockhütte. Dieser Judd besaß einen einzigen Raum, hatte allerdings über die Hälfte der Hütte einen Zwischenboden eingezogen, zu dem eine Leiter führte. Rechter Hand befand sich ein Herd. Eine Kanne mit lauwarmem Kaffee stand darauf. Auf einem Tisch daneben entdeckte Cat einen Teller mit den Resten einer Mahlzeit. Es sah aus, als hätte der Sheriff Judd beim Essen überrascht. Ein umgekippter Stuhl bestätigte seine Vermutung. Cat stieg die Leiter empor, um einen Blick auf den Zwischenboden zu werfen. Hier oben hatte Judd sein Schlaflager, bestehend aus ordentlich zusammengelegten Decken und kuscheliger Felle. Es roch ein wenig nach Lavendel. Offensichtlich wusste der Mann, wie man sich lästige Insekten vom Leibe hielt. So wie es den Eindruck erweckte, hatte sich dieser Judd wohl von seinen Felderträgen, der Jagd und dem Angeln im nahe gelegenen Fluss ernährt. Nichts wirklich Großes, aber ausreichend, wenn man mit Kleinigkeiten zufrieden war.

Cat verließ das Blockhaus und begann nach Spuren zu suchen. Tatsächlich wurde er fündig. Weit auseinanderliegende Stiefelabdrücke deuteten darauf hin, dass Judd zu Fuß geflohen war. Nachdenklich rieb sich Cat die Stirn. Hier stimmte etwas nicht. Judd hatte in seiner Hütte gegessen, war beim Klang herangaloppierender Pferde aufgesprungen und hatte dabei seinen Stuhl umgestoßen. Vor der Tür hatte er von seiner Anklage erfahren und war davongerannt, den Sheriff auf den Fersen. Cat folgte den Spuren bis zum Fluss. Judd musste es geglückt sein, in den Fluss zu springen und auf diese Weise dem Sheriff zu entkommen. Das Ufer war zum Teil stark bewachsen und bot somit gute Versteckmöglichkeiten. Der Sheriff hatte ein Stück abgesucht und dann aufgegeben. Einer Eingebung folgend wandte sich Cat dem Wäldchen zu und forschte dort nach weiteren Fährten. Er wurde fündig. Judd war aus dem Wasser gekrochen und hatte sich im Schutz der Bäume in seine Hütte zurückgeschlichen. Dort hatte er hinter dem Rücken des Suchtrupps seinen Gaul geschnappt und seine Waffen geholt, um anschließend flussaufwärts abzuhauen.

„Wie abgebrüht muss man sein, sein Pferd in einer solchen Situation noch zu satteln?“ Cat schüttelte fassungslos den Kopf. Der Eindruck, dass etwas faul war, verstärkte sich. Welcher Bankräuber aß nach einem Überfall in aller Ruhe seine Mahlzeit? Sollte das Taktik sein? Aber in diesem Fall hätte er in der Bank nicht sein Gesicht zeigen dürfen, es sei denn, er hätte beide Kassierer umbringen wollen. Oder war Judd einfach nur selten dämlich? Cat zuckte mit den Schultern. Egal. Auf Judd war eine Belohnung ausgesetzt. Über Schuld oder Unschuld hatte nicht er, sondern der Friedensrichter zu entscheiden. Wenn er den Mann nach Cobb Town zurückbrachte, würde er seine zweitausend Dollar erhalten und wäre seinem Ziel, dem eigenen Stück Land, ein kleines Stückchen näher.

Judd glitt vom Rücken seines Hengstes. Amadahy hieß der dunkle Fuchs, den er als rüpelhaftes Jungpferd von einem Indianer gekauft hatte. Der Alte war zu besoffen und verlottert gewesen, um sich um das lebhafte Tier kümmern zu können und entsprechend hatte das Pferd auch ausgesehen – halb verhungert, krank, ungezähmt. Der Gegenwert einer Flasche Whiskey hatte genügt, um das Tier davor zu retten, geschlachtet zu werden. Das beste Geschäft seines Lebens, auch wenn es erst nicht danach ausgesehen hatte. Beinahe ein Jahr hatte es gedauert, bis Amadahy Vertrauen zu ihm fasste, statt ständig nach ihm auszukeilen und zu schnappen, und noch länger, bis er Judd auf seinem Rücken dulden wollte. Das Jahrzehnt, das Judd damit zugebracht hatte, als Cowboy und Einreiter für Jungpferde von Ranch zu Ranch zu ziehen, hatte sich bezahlt gemacht – auch der wildeste Gaul konnte ihm nicht dauerhaft auf der Nase herumtanzen.

Sein Großvater hatte Judd und dessen beiden Schwestern aufgenommen, nachdem ihre Eltern bei einem Indianerangriff umgekommen waren. Er war damals erst zwei gewesen und hatte keine Erinnerung an das schreckliche Geschehen, auch wenn er manchmal von einem riesigen Feuer träumte, das den Nachthimmel zu verschlingen versuchte. Seine sechzehn Jahre ältere Schwester Elisabeth hatte ihn und die kleine Faith in den Wald gebracht und dort versteckt gehalten, während der Vater beim Versuch starb, ihre Mutter und zwei weitere Geschwister aus dem brennenden Farmhaus zu retten. Elisabeth hatte bald geheiratet und war fortgegangen, Faith war im Sommer danach gemeinsam mit der Großmutter an Typhus gestorben. Er jedoch hatte überlebt und von Grandpa alles gelernt, was der Alte über Pferdezucht wusste – was so viel war, dass selbst die umliegenden Indianerstämme ihn als „wissenden Mann“ respektierten und sowohl ihn als auch seine Tiere in Frieden ließen. Dieses Können war Judds einziger Besitz gewesen, als er mit kaum vierzehn Lenzen auf sich allein gestellt war – ein Tornado hatte den Landstrich verwüstet, Dürren folgten und Großvater hatte nacheinander all seine Pferde verkaufen müssen, um seine Steuern, die Löhne, Futter und Sonstiges zu zahlen. Das hatte dem alten Mann das Herz gebrochen und nachdem er gestorben war, blieb Judd einsam und verlassen auf dieser Welt. Über zehn Jahre war er ruhelos umhergewandert, hatte für Fremde geschuftet und sich oft genug mit rebellischen Pferden abmühen müssen, die Leute ohne Verstand fast zu Krüppeln geprügelt hatten. In der Überzahl waren allerdings jene dieser sanftmütigen Geschöpfe, deren Wille gebrochen wurde. Es hatte ihm einen Ruf als Mann mit Zauberhänden verschafft, da er den meisten dieser erbarmungswürdigen Tiere helfen konnte. Seine Erklärungen, dass man nichts weiter als ein wenig Geduld und Respekt brauchte, es nichts mit Magie oder indianischem Firlefanz zu tun hatte, interessierte niemanden …

Judd mochte keine Menschen. Das hatte er in seiner Zeit als wandernder Cowboy gelernt. In einem von hundert steckte vielleicht ein anständiger Kerl, der Rest waren alles versoffene Hurenböcke, mit weniger Verstand als Flöhen am Arsch. Wie froh war er über die Gelegenheit gewesen, sich ein günstiges Stück Land zu kaufen! Nur er, Amadahy, ein paar Hühner und der ewige Rhythmus des Lebens.

Warum hatte man ihm das weggenommen? Er war der Letzte, der eine Bank überfallen würde, was interessierte ihn Geld, verdammt noch mal!

Völlig erschöpft nahm er seinem Pferd den Sattel ab. Es wurde bald dunkel, er hatte Amadahy angetrieben, bis das Fell des Hengstes weiß vor Schaum war und sämtliche Muskeln zitterten.

„Es tut mir leid, mein Schöner, so leid“, murmelte er, während er ihn zu dem schmalen Flusslauf führte, an dessen Ufer er angehalten hatte. Obwohl er selbst vor Durst und Hunger halb umkam, rieb er erst sein treues Pferd trocken und vergewisserte sich, dass nichts in die Hufe geraten war und weder Beine noch Gelenke Verletzungen von der wilden Hatz davongetragen hatten. Ohne Amadahy würde er hier draußen auf der Flucht einsam sterben, das wusste er ganz genau. Erst als er sicher war, dass einige Stunden Ruhe und reichlich Gras genügen würden, um seinem einzigen Freund auf dieser Welt zu helfen, ließ er sich nieder, um sich den Schweiß abzuwaschen und zu trinken. Vorräte hatte er keine dabei. Er hatte sich nicht getraut, auch noch Proviant zusammenzupacken. Er war kopflos geflohen, mit der Angst im Nacken, an genau dieser Stelle einen Strick zu spüren. Nur um Amadahy zu satteln, hatte er sich Zeit genommen – und jeden Augenblick befürchtet, dass der Sheriff vor ihm stand. Zum Glück war der mit seiner Suche am Fluss beschäftigt gewesen. Und zum Glück war der Sheriff ein solch unfähiger Idiot, der keine Ahnung hatte, wie man Spuren las und Flüchtige verfolgte. Judd machte sich keinerlei Illusionen, dass es dabei bleiben würde. Clive Walker war dieser eine von hundert Männern gewesen, die grundanständig waren. Der Kerl hatte seine Frau geliebt, ohne deswegen unterm Pantoffel zu stehen, hart und fleißig gearbeitet, sich niemals sinnlos besoffen, war hilfsbereit und gottesfürchtig und freundlich zu allen und jedem … Die Bürger von Cobb Town würden ihre Ersparnisse zusammenlegen und eine Belohnung auf ihn, Judd, aussetzen. Man würde ihn hetzen und wie einen räudigen Viehdieb am Galgen aufknüpfen. Verflucht! Er war sich einfach zu sicher gewesen, dass sein Leben immer so friedlich weiterlaufen würde! Hatte sich an sein Heim gewöhnt, an die unveränderliche Beständigkeit. Dabei hätte er es besser wissen müssen! Nichts im Leben war beständig und dauerhaft friedlich. Ob Krankheit oder die entfesselte Wut der Natur, ob die Bosheit der Menschen oder eigenes Verschulden: Stets geschah irgendetwas, das alles zerstörte und ihn zwang, mit leeren Händen von vorne beginnen zu müssen.

„Ich mag keine Menschen“, murmelte er niedergeschlagen vor sich hin, als er sich auf der blanken Erde zusammenrollte, um einige Stunden zu schlafen. Ein Feuer konnte er sich nicht erlauben und die Satteldecke benötigte er, um sich damit notdürftig zuzudecken, um die Kälte der Nacht zu überstehen. Wenigstens hatte er seinen Freund bei sich … Nun gut, eigentlich mochte er Menschen schon. Die richtige Sorte Mensch. Frauen, die sich nicht bloß anmalten und die Röcke hoben, um Spaß zu haben. Anständige Kerle mit ein bisschen Grips im Schädel.

Trotz sämtlicher Widrigkeiten regte sich bereits wieder sein Überlebenswille und die Freude am Dasein, die sich noch nie dauerhaft hatte klein kriegen lassen. Vielleicht war es dumm, diese Hoffnung, dass alles gut werden würde. Wenn er sie verlor, könnte er sich auch sofort erschießen und sich selbst damit eine Menge sinnloses Leid ersparen. Er war unschuldig. Das allein war ein wichtiger, ermutigender Gedanke. Irgendwie würde sich das Missverständnis bestimmt klären …

Kapitel 2

Geduldig war Cat den kaum erkennbaren Spuren gefolgt, bis es in einer Nacht furchtbar geregnet hatte. Auch dieses Wetter nahm er stoisch hin. Sich darüber aufzuregen hätte ohnehin nichts geändert. Danach hatte er mehrere Stunden gebraucht, bis er die Fährte wiederfand. Es war mehr ein Zufall gewesen.

Ein Kopfgeldjäger lebte von Zufällen. Das hatte Cat schnell gelernt. Es war Zufall, auf eine lohnende Beute zu stoßen und Zufall, als Erster den Gesuchten zu schnappen. Dazu kam, dass Kopfgeldjäger allgemein wenig Ansehen genossen, da die meisten als schießwütige Revolverhelden auftraten, gepaart mit einem Ego, das größer als ihre Kunst war. Deswegen bemühte sich Cat so unauffällig wie möglich zu bleiben, zumindest im Rahmen des Möglichen.

Drei Jahre lang galoppierte er nun schon Verbrechern hinterher. Ackerland hätte er sich nehmen können, doch er wollte sich etwas zusammensparen, um in schlechten Zeiten auf seinem Grund und Boden überleben zu können. Er musste Missernten, Tierseuchen, Krankheiten und Arbeitsausfälle einplanen, Gerätschaften zur Bearbeitung der furchtbaren Scholle, die ihm vorschwebte. Ein paar Viecher, um Eier, Milch und Fleisch zu haben, ohne erst zum Gewehr greifen zu müssen, damit eine Mahlzeit auf den Tisch kam.

Drei Jahre …

Cowboys waren an seinem Zuhause vorbeigekommen, auf der Suche nach Arbeit, Spaß und Abwechslung. Sein Pa war mit seiner Mutter allein Daheim gewesen. Cat selbst war an dem Tag in die nächstgelegene Siedlung geritten, um ein paar notwendige Dinge zu kaufen und war erst bei Einbruch der Dämmerung zurückgekehrt. Da waren von ihrer Hütte bloß noch rauchende Trümmer übrig gewesen. Befreundete Indianer hatten die Flammen bemerkt, kamen aber zu spät, um etwas ausrichten zu können. Sie hatten die Leichen seiner erschossenen Eltern vor dem Feuer gerettet und sie nebeneinander ins Gras gebettet. Den zerrissenen Röcken seiner Mum nach hatten die Cowboys zumindest ihren Spaß gefunden. Was soll’s! War ja nur eine Rothaut …

Zusammen mit den Absarokee-Indianern hatte Cat die Nacht über Totenwache gehalten. Ihre stumme Anwesenheit spendete ihm Trost und am nächsten Morgen halfen sie, zwei Gräber auszuheben. Er bestattete seine Eltern auf die Art der Weißen. Ein Gebet gab es nicht. Cat brachte kein Wort hervor, lediglich sein Herz begleitete sie. Weiterhin schweigend ritten die Indianer nach der Beerdigung davon. Er hätte sich ihnen anschließen können, die unausgesprochene Einladung stand.

Doch er war kein Indianer.

Er war auch kein Weißer.

Er war ein Mann voller Schmerz und Rache kochte heiß in seinem Blut.

Cat nahm die Fährten der Cowboys auf und brachte einen nach dem anderen zur Strecke. Sein Talent für das Fährtenlesen, seine Geduld und Umsicht und nicht zuletzt Der-Tritt-Und-Beißt halfen ihm dabei. Er übergab die Mörder dem Friedensrichter, wohnte mit starrer Miene ihrer Hinrichtung bei und unter ihren baumelnden Füßen traf er den Entschluss, weitere Gesetzesbrecher zu jagen und die Welt damit ein Stück sicherer zu machen. Später wollte er das zurück, was die Cowboys ihm genommen hatten: ein Stück Heimat.

Aus genau diesem Grund war er Judd Darryl Barnes auf den Fersen. Zwei Wochen lang war er der Fährte des ziellos dahinstürmenden Judd kreuz und quer durch Wyoming gefolgt. Vor ein paar Tagen schien sich der Bankräuber endlich einen Plan zurechtgelegt zu haben, denn er hielt sich nun schnurstracks nach Norden. Anhand der Spuren hatte Cat erkennen können, dass er langsam näher rückte und jetzt hatte er Judd tatsächlich eingeholt.

Er ließ Der-Tritt-Und-Beißt zurück und schlich sich an die Furt heran. Wassergeplätscher war zu hören und das Prusten eines Mannes. Cat verbarg sich hinter einem Strauch und spähte zwischen den Zweigen hindurch. Gleich darauf stahl sich ein Lächeln auf seine Lippen. Er hatte seine Beute gefunden. Ein hübscher Dunkelfuchs graste hungrig am Ufer, während sich sein Herr in der Mittagshitze zu einem erfrischenden Bad entschlossen hatte. Leise schob sich Cat aus dem Gebüsch und zog seinen Revolver.

„Howdy!“, rief er und richtete die Mündung seiner Waffe auf Judd. Dessen Prusten hörte schlagartig auf und blinzelnd schaute er sich zu Cat um. Beim Anblick des Revolvers spannte er sich sichtlich an und hob langsam die Hände.

„Hey, ich bin unbewaffnet, wie unschwer zu erkennen ist.“

Das war Cat keinesfalls entgangen, denn Judds Kleidung lag zusammen mit dessen Waffen bei dem Fuchs.

„Da habe ich ja Glück gehabt“, gab er zurück. „Judd Barnes, nicht wahr?“

„Was wollen Sie?“ Judd stemmte die Hände in die Hüften. Ohne ein weiteres Wort zog Cat den Steckbrief aus der Tasche und hielt ihn Judd entgegen. Der zischte einen Fluch und hieb mit der Faust ins Wasser, dass es spritzte.

„Das ist ein Missverständnis.“

„Das Bad ist vorbei. Komm raus und zieh dich an.“

Judd stand da und musterte ihn, als ob er sich Möglichkeiten zur Flucht überlegen würde. Cat lächelte ihn an, auf eine Art und Weise, die deutlich machte, dass dieser Gedanke mit einem Loch in sonnengebräunter Haut enden würde. Erneut fluchend stapfte Judd aus dem Fluss, einen gut definierten Körper präsentierend, der deutlich zeigte, dass er harte Arbeit gewöhnt war. Als er sich bückte, um seine Kleidung aufzusammeln, starrte Cat direkt auf einen weißen, festen Hintern, der von der Sonnenbräune nichts abbekommen hatte. Plötzlich wurde ihm der Mund trocken. Schnell richtete er den Blick auf Judds Hinterkopf. Dunkelbraunes Haar, eine Spur zu lang, um ordentlich zu sein. Es ringelte sich etwas im Nacken. Inzwischen war Judd in eine braune, gestreifte Hose gestiegen, hatte seine Stiefel angezogen und schlüpfte nun in ein cremefarbenes Hemd. Hosenträger und Chaps bildeten zusammen mit einem roten Halstuch und dem unvermeidlichen Stetson den Abschluss. Er hatte es deutlich vermieden, seine Hände nach seinen Waffen auszustrecken, um Cat keinen Anlass zum Feuern zu geben. Darüber war Cat froh. Er hatte Hemmungen, auf Menschen zu schießen. Es lag einfach nicht in seinem Naturell, jemandem Schaden zuzufügen. Das war natürlich für einen Kopfgeldjäger nicht immer von Vorteil, aber es war ihm stets gelungen, bis auf unbedeutende Kratzer heil aus brenzligen Situationen herauszukommen. Jetzt trat er näher an Judd heran und bedeutete ihm, sich umzudrehen und die Hände auf den Rücken zu nehmen, damit er ihn fesseln konnte.

„Hey, können wir uns nicht einigen? Ich habe bereits dem Sheriff gesagt, dass ich niemanden ausgeraubt habe. Und einen Bankangestellten habe ich schon gar nicht erschossen.“

„Wie sollten wir uns einigen? Du hast nichts, was du mir anbieten könntest. Über deine Unschuld wird ein Richter befinden.“ Wie oft in all den Jahren hatte Cat diese Beteuerungen gehört. Soweit er wusste, war jeder von den Ganoven am Galgen oder im Gefängnis geendet.

„Ich sitze doch nicht nach einem Überfall zu Hause und wartete darauf, dass ich gefasst werde.“

Das waren genau Cats Überlegungen gewesen. Er schob sie beiseite, versuchte sich nicht von den hellblauen Augen und dem bärtigen, spitzbübischen Gesicht einlullen zu lassen. Eindeutig zu spitzbübisch. Der Künstler in Cobb Town hatte wirklich einen lebensechten Judd gezeichnet.

„Darüber wird ein Richter entscheiden.“

Der letzte Knoten war geschlungen. Cat überprüfte sorgfältig, ob sich Judd selbst befreien konnte oder ob die Riemen das Blut abschnürten.

„Geht es?“, rutschte es ihm ungewollt heraus.

„Danke der Nachfrage. Ich wünsche mir, dass die Schlinge um meinen Hals genauso angenehm sitzen wird, wie diese Fesseln hier.“

„Du kannst es dir sparen, mir ein schlechtes Gewissen einreden zu wollen. Schließlich bist du nicht der erste Mörder, den ich einkassiere.“

„Ich habe niemanden ermordet. Damn! Ich kannte den Mann. Clive Walker war sehr nett. Warum sollte ich jemanden erschießen, den ich mag?“

Cat seufzte. „Ich kenne dich nicht, ich kenne Clive Walker nicht und deine Beweggründe kenne ich ebenfalls nicht. Sie interessieren mich nicht einmal. Mich interessieren lediglich zweitausend Dollar. Setz dich also hin und halt die Klappe. In einer Stunde geht ohnehin die Sonne unter, da können wir gleich hier campieren.“ Mit einem Pfiff rief er Der-Tritt-Und-Beißt zu sich, nahm ihm die Decke und das Kaninchen ab, das er unterwegs erlegt hatte, und begann ein Abendessen zuzubereiten.

Judd setzte sich so bequem wie möglich zurecht und beobachtete den Kopfgeldjäger, wie er das Kaninchen häutete und ausnahm. Er hoffte, dass er von der Mahlzeit einen Happen abbekam. Sein Magen knurrte. Judd wurde unruhig, denn seine Gesellschaft kümmerte sich lieber um das Essen, anstatt sich zu unterhalten. Daher musterte er den Wallach des Kopfgeldjägers. Du liebe Zeit! Was für ein erbärmliches Tier. Da sah sein Besitzer doch um Längen besser aus. Das schwarze Haar umspielte ein Gesicht mit hohen Wangenknochen, das seine indianische Herkunft nicht verschleiern konnte. Die grünen Augen waren ihm gleich aufgefallen, noch als er im Wasser gestanden hatte und sich so blöd hatte überraschen lassen. Ganz in Schwarz war der Kopfgeldjäger gekleidet und er trug Mokassins anstelle von Stiefeln. Wahrscheinlich hatte er sich deswegen lautlos an ihn heranschleichen können.

„Du bist ein Halbindianer“, sagte er, weil es ihm zu still wurde. Ein kurzer, unergründlicher Blick traf ihn.

„Ich bin ein Halbweißer“, wurde ihm knapp geantwortet.

Damn! Da war er bereits in das erste Fettnäpfchen getreten. Was hatte er auch solch einen Unsinn plappern müssen?

„Sagst du mir wenigstens, wie du heißt?“

„Casey Cat Caldwell.”

„Dreimal C? Klingt vornehm.“

„Du kannst Cat zu mir sagen.“

Na, immerhin.

„Ist das dein indianischer Name? Grrrrr…“, schnurrte er. „Bist du eher eine Schmuse- oder eine Wildkatze?“

Ein böser Blick traf ihn.

„Also eine Wildkatze.“ Judd grinste frech, während er sich innerlich krümmte. Er war zu lange allein gewesen, das rächte sich. Jahre war es her, dass er das letzte Mal mit einem Kerl Spaß gehabt hatte. Mit Billy O’Donald, ein irischer Rotschopf mit ebensolch grünen Augen wie das Halbblut, um genau zu sein. Ein lustiger Bursche, der wunderbar mit Pferden umzugehen verstand … und mit seinen Händen noch viel besser. Das dort war nicht Billy, verdammt! Ja, nach zwei Wochen auf der Flucht war sogar er verzweifelt und einsam, obwohl er immer gerne allein gewesen war. Kein Grund, sich zum Narren zu machen.

Als ob das noch eine Rolle spielt. Er liefert mich aus, ich werde sterben. Ende der Geschichte.

Cat steckte das mit Kräutern gewürzte Kaninchen auf einen Spieß und begann unter den Sträuchern Reisig für ein Feuer zusammenzusuchen. Nicht lange, und es zog ein appetitlicher Duft an Judds Nase vorbei. Als Cat auch noch Maismehl mit Wasser vermengte und kleine Fladen zubereitete, konnte er ein Magenknurren nicht mehr unterdrücken. Mit gespielter Fröhlichkeit lächelte er in das überraschte Gesicht des Mischlings.

„Wenn man auf der Flucht ist, kommt man nicht viel zum Schlemmen“, entschuldigte er sich.

„Aber zum Baden.“ Cat klang belustigt.

„Ich wollte verhindern, dass sich krabbelnde Reisebegleiter festsetzen. Oder jemand meinem Geruch folgt.“

„In diesem Fall hättest du deine Kleider mit waschen sollen.“

„Danke für den Ratschlag. Beim nächsten Mordverdacht werde ich ihn gern beherzigen.“

Cat warf ihm einen nicht zu definierenden Blick zu. Nicht unfreundlich, wie es ihm schien. Das konnte jedoch auch Wunschdenken sein. Judd schlug sich innerlich vor die Stirn. Wie hatte er sich bloß so dämlich übertölpeln lassen? Dabei konnte er noch von Glück reden. Auf dem Steckbrief hatte Dead or Alive gestanden. Die meisten Kopfgeldjäger hätten ihn aus dem Hinterhalt abgeknallt, um sich einen Haufen Arbeit mit einem lebenden Gefangenen zu ersparen. Wahrscheinlich hätte er nicht einmal gemerkt, dass er erschossen wurde. Er wäre einfach tot umgefallen.

„Wie sieht jetzt dein Plan aus?“, fragte er das Halbblut.

„Abendessen, ein bisschen schlafen …“

Judd verdrehte die Augen. „Wirst du mich nach Cobb Town schleppen? Oder beim nächsten Sheriff abliefern?“

„Ich dachte, ich hänge dich morgen früh an einen hübschen Baum.“

Judd schluckte heftig. Aufhängen? „Das ist Mord“, entfuhr es ihm.

„Frag mal Clive Walker, was der davon hält“, beschied ihm Cat.

„Verdammt! Ich habe ihn nicht getötet.“ Judd zerrte wütend an seinen Fesseln. Sie hielten und zu seinem noch größeren Ärger achtete Cat nicht einmal auf seine Bemühungen. Dafür schnaufte ihm etwas in den Nacken. Judd drehte den Kopf. Das hässliche Pferd des Halbbluts stand direkt hinter ihm und es hatte die Ohren drohend angelegt.

„Der-Tritt-Und-Beißt ist ein sehr schlaues Tier. Es hat noch nie einen Gefangenen entkommen lassen.“

„Der-Tritt-Und-Beißt“, wiederholte Judd schwach.

„Der Name ist Programm.“ Cat lächelte ihm zu. Es war ein fieses Lächeln, das offenbar sagen sollte, er könnte eine Flucht gerne probieren. Judd starrte den Falben an, der weiter graste, ohne ihn allerdings aus dem Blick zu lassen. Die lächerlich langen Ohren wedelten gleichmäßig hin und her, um die Fliegen zu vertreiben. Mähne und Schweif waren kaum vorhanden und das Pferd hatte teilweise handflächengroße Kahlstellen im Fell. Doch unverkennbar lag Intelligenz in den dunklen Augen des Wallachs. Vielleicht bekam er in der Nacht eine Chance zur Flucht. Er war nämlich gar nicht scharf darauf für etwas zu baumeln, was er nicht getan hatte.

Judd räusperte sich. „Darf ich den Steckbrief noch einmal sehen?“

Cat drehte das Kaninchen über dem Feuer und legte die vorbereiteten Maisfladen auf einem flachen Stein dazu. Dann zog er den Steckbrief aus einer Tasche an seiner Satteldecke und setzte sich zu ihm. Er faltete das Papier auseinander und hielt es Judd hin. Der studierte das Bild sorgfältig.

„Das bin ich“, gab er seufzend zu.

„Daran hatte ich keinen Zweifel“, brummte Cat, faltete den Steckbrief zusammen und steckte ihn in die Tasche zurück.

„Wie ist das möglich?“ Judd schüttelte den Kopf. „Ich verstehe das nicht.“

„Eine Menge Leute haben dich in Cobb Town beobachtet, wie du erst in die Bank hineinspaziert und wenig später mit einem Geldsack rausgerannt bist.“ Cat wendete die Fladen.

„Das ist absoluter Unfug.“

„Wir drehen uns im Kreis, Judd Darryl Barnes. Genau so, wie du dich morgen am Strick drehen wirst.“

Judd biss die Zähne zusammen. Er würde nicht betteln, auch wenn er erst angenommen hatte, dass das Halbblut ihn bei einem Sheriff abliefern wollte. Stattdessen würde er sich den Schädel zermartern müssen, wie er Cat entkommen konnte. Und dessen Gaul.

„Das Essen ist fertig.“ Cat schnitt Streifen vom Braten herunter und tat das Fleisch auf die Maisfladen. Es duftete köstlich. Judd lief direkt der Sabber im Mund zusammen. Der Appetit schwand schlagartig, als sich Cat vor ihn hinhockte und den Fladen vor seinen Mund hielt.

„Du … du willst mich füttern?“, fragte er ungläubig.

„Richtig. Wie könntest du sonst mit gefesselten Händen essen?“, lautete die ruhige Gegenfrage. „Puste vorher, es ist heiß.“

Heiß waren die grünen Augen des Halbbluts, die ihn aufmerksam beobachteten.

„Ich bin doch kein Kleinkind“, protestierte Judd.

„Wenn du glaubst, ich löse dir die Fesseln, hast du dich geirrt. Du solltest es dir daher auch gut überlegen, ob du eine schwache Blase hast. Und entweder isst du jetzt, was ich dir anbiete, oder du lässt es bleiben.“

Ein paar Sekunden versuchten sie, sich gegenseitig niederzustarren. Das Halbblut gewann. Judd versuchte sich in einem einnehmenden Lächeln. „Pusten, sagtest du?“