17,99 €

Mehr erfahren.

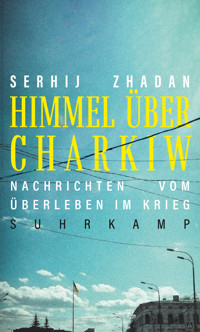

- Herausgeber: Suhrkamp

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

»Schlimm ist es zu sehen, wie Geschichte entsteht.« Seit Sommer 2014 notiert Serhij Zhadan, was ihm auf seinen Reisen ins ostukrainische Kriegsgebiet widerfährt. Es sind lyrische Momentaufnahmen, die das Essentielle jäh aufscheinen lassen, Kürzestgeschichten über Menschen, die plötzlich auf zwei verfeindeten Seiten stehen oder nicht mehr wissen, wo sie hingehören und was aus ihnen werden soll. Wenige Strophen vermitteln etwas von der Tragödie Millionen Einzelner. In den lakonischen Versen ist die Bedeutung Brechts spürbar, dessen Lyrik Zhadan seit der ukrainischen Revolution übersetzt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 163

Veröffentlichungsjahr: 2016

Sammlungen

Ähnliche

»Schlimm ist es zu sehen, wie Geschichte entsteht.« Seit Sommer 2014 notiert Serhij Zhadan, was ihm auf seinen Reisen ins ostukrainische Kriegsgebiet widerfährt. In dieser Gegend ist er aufgewachsen, er kennt die Leute, die hier leben, und kann nicht glauben, dass sie über Nacht zu Feinden wurden. Er fragt sie aus und stellt sich ihren Fragen. Denn wer nicht fragen kann, wird nichts verstehen – nicht die Geschichten und nicht die Erinnerungen der anderen. Für diesen Versuch wird Zhadan, heute der bekannteste Dichter und engagierte Intellektuelle seines Landes, bewundert, geliebt und angegriffen.

Der vorliegende Band mit Gedichten, Songtexten und Tagebuchaufzeichnungen dokumentiert seine Auseinandersetzung mit dem Krieg und dessen Folgen. Lyrische Momentaufnahmen, die das Essentielle jäh aufscheinen lassen, Kürzestgeschichten über Menschen, die nicht mehr wissen, wo sie hingehören und was aus ihnen werden soll.

Serhij Zhadan, 1974 in Starobilsk / Gebiet Luhansk geboren, ist Dichter, Musiker und Übersetzer. Er publizierte zahlreiche Gedicht- und Prosabände. Sein Werk wurde vielfach ausgezeichnet. Zuletzt erschienen Die Erfindung des Jazz im Donbass (2012) und Mesopotamien

Foto: © Isolde Ohlbaum

Serhij Zhadan

Warum ich nicht im Netz bin

Gedichte und Prosa aus dem Krieg

Aus dem Ukrainischen von Claudia Dathe und Esther Kinsky

Die deutsche Ausgabe wurde vom Autor zusammengestellt. Nähere editorische Angaben am Schluss des Bandes.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016

Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2016

© Serhij Zhadan, 2016

© Suhrkamp Verlag Berlin 2016

edition suhrkamp

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.

Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Umschlag gestaltet nach einem Konzept

von Willy Fleckhaus: Rolf Staudt

Warum ich nicht im Netz bin

Erster TeilGedichte 2012-2016

Kaplane und Atheisten

Was ändert der Krieg? Der Krieg ändert das Vokabular. Er reaktiviert Wörter, die man bis dato nur aus historischen Romanen kannte. Vielleicht weil Krieg immer auch die Geschichte reaktiviert. Man kann sie sehen, schmecken, riechen. Meist riecht sie verbrannt.

Kaplane zum Beispiel kannte ich zuvor nur aus Büchern. Was ihre Bestimmung war, habe ich nicht genau verstanden. Bei Kaplanen habe ich immer an Schwejk gedacht – ein zerfallenes Imperium, ein trostloser Krieg, eine korrupte Kirche, ein Gott, der gestorben ist und die Auferstehung vergessen hat, Priester, die weniger den Glauben als vielmehr seine totale Abwesenheit symbolisieren. Aber seit im Donbass Krieg ist, bin ich mit vielen echten Kaplanen in Berührung gekommen. Sie sind scheinbar aus dem Nichts aufgetaucht, früher, vor dem Krieg, hat es sie einfach nicht gegeben. Aber vor dem Krieg hat es auch keinen Krieg gegeben.

Der Krieg bringt seine eigenen Wörter hervor. Sie klingen scharf und kalt, sie bezeichnen nie kriegsferne Dinge, obwohl sie ins zivile Leben eindringen und tiefe Spuren hinterlassen. Das Kriegsvokabular strömt in die Gespräche, wie Passagiere in die morgendlichen Terminals strömen. Du legst fremde Wörter an, rollst sie auf der Zunge hin und her, spürst den metallischen Nachgeschmack. Der Krieg ist wie Giftmüll im Fluss – er erreicht jeden, der in Flussnähe wohnt. Du musst auf die neuen Substantive und Verben reagieren, du gewöhnst dich an sie, sie werden dir vertraut. Plötzlich finden sich unter deinen Bekannten Einberufene, Verwundete und Gefangene. Du gewöhnst dich daran, dass die Sprache um Wörter dieses schwarzen Vokabulars erweitert wird, um Dutzende neuer Wörter, von denen jedes einzelne nichts anderes als Tod bedeutet. Da der Tod viele Namen hat, müssen sich die Lebenden die Wörter wohl oder übel einprägen.

Der Krieg ändert auch die Intonation. Sarkasmus und Ironie sind in vielen Fällen unangebracht, Pathos ist überflüssig, Groll schädlich. Wohl oder übel musst du mit Blick auf den Krieg deine Sprache korrigieren, denn ein falsches Wort zur falschen Zeit zerstört möglicherweise nicht nur das semantische Gleichgewicht, sondern ein ganz reales Menschenleben. Der Tod kommt dir so nahe, dass du viele Dinge mit ihm abstimmen musst.

Zudem verändert der Krieg die Farben. Für viele Menschen verschwinden ein für alle Mal die Schattierungen, plötzlich ist die Welt schwarz-weiß, fest umrissen, streng konturiert. Und auch die Sprache ist für viele plötzlich schwarz-weiß. Ihr Gewicht nimmt zu, aber ihr Anwendungsbereich schrumpft dramatisch. Abseits des Krieges ist die Kriegssprache kaum verständlich. Einen Sinn hat sie nur, solange sie praktisch angewendet wird. Im Einsatzbereich der Scharfschützen hören sich die Wörter »Zweihunderter« und »Dreihunderter« (für die Toten bzw. Verwundeten) ganz anders an als im tiefen Hinterland. Ein Mensch, der sich nicht im Visier des Feindes befindet, hat eine andere Atmung und einen anderen Herzschlag. Wenn er die Welt betrachtet, sind weder Feind noch Tod allgegenwärtig.

Auch Texte bekommen durch den Krieg ein anderes Gewicht. Wohl oder übel musst du nicht nur an die denken, die lesen, sondern auch an die, über die du schreibst. In einem Leben ohne Krieg endet die Handlung für einen Protagonisten schlimmstenfalls mit einer unglücklichen Liebe oder einer gescheiterten Karriere, im Krieg kann ein ungünstiger Handlungsverlauf zum Tod führen. Was bedeutet, dass der Protagonist physisch vernichtet wird. Der Krieg macht auch vor den literarischen Figuren nicht halt. Vielleicht ist das sogar der wichtigste Punkt: dass völlig neue Stimmen auftauchen, dass sich Verhalten, Motivation und Psychologie der Helden ändern. An diese neuen Figuren muss man sich erst gewöhnen, als Autor wie als Leser. Und der Krieg ändert auch Autoren und Leser. Der Autor muss die grundsätzliche Andersartigkeit der neuen Umstände begreifen, ihre Unterschiedenheit von dem, was vor dem Krieg war. Und auch der Leser ist damit konfrontiert, dass in der aktuellen Lektüre Begriffe wie Leben und Tod in einem vollkommen anderen Verhältnis zueinander stehen, dass sich die Übergänge von Weisheit zu Wahnsinn, von Liebe zu Hass, von Glaube zu Zweifel anders vollziehen. Alle sprechen plötzlich anders – die Kaplane wie die Atheisten.

Die vorliegenden Gedichte stammen überwiegend aus den Jahren 2014 und 2015. Es gibt auch einige aus den Jahren 2010 und 2011. Der Krieg wird in ihnen natürlich nicht vorhergesehen. Sie bringen im Gegenteil die Gewissheit zum Ausdruck, dass sich alles ohne den Griff zur Waffe ändern und klären lässt. Leider ist es anders gekommen. Der Krieg ist wie eine Krankheit, die unerwartet ausbricht. Und deswegen weißt du auch nicht gleich, wie du dich verhalten und welche Wörter du verwenden musst.

Die meisten dieser Texte sind unterwegs entstanden. Deswegen handeln viele auch vom Unterwegssein. Es sind Reisenotizen, mehr oder weniger rhythmisiert. Durch den Weg, durch seine bloße Existenz lassen sich die verschiedensten Umstände und Protagonisten verbinden. Der Weg eröffnet immer eine Gelegenheit zur Flucht oder Rettung. Und immer ermöglicht er auch eine Rückkehr.

Es ging damit los, dass meine Musikerfreunde und ich im Mai 2014 in den Donbass gefahren sind, nach Altschewsk, auf das verlassene Anwesen des früheren polnischen Unternehmers Kazimierz Mścichowski, das dieser im 19. Jahrhundert errichtet hatte. Wir hatten uns das seltsame Ziel gesetzt, ein Konzert zu geben. Der Krieg war noch nicht ausgebrochen, die Industriestädte des Donbass balancierten wie blinde Tiere über dem Abgrund und standen kurz vor der Katastrophe, ohne zu ahnen, dass sie nur noch ein Schritt von Chaos und Feuer trennte. Es war eine merkwürdige Zeit. Genauer gesagt war es ein Vakuum von Raum und Zeit, eine Bruchstelle der Luft. Ich wollte das irgendwie einfangen, irgendwie festhalten. Dann kam der Krieg und mit ihm ganz andere Geschichten. Die Kaplane kamen. Und auch Atheisten gab es noch.

Es liegt in der Natur der Sache, dass ein Tagebuch weder einen Kulminationspunkt noch ein Happy End hat. Wer ehrlich Tagebuch schreibt, verpasst meist das Ende. Ein Tagebuch ist eine offene Geschichte, die manchmal an einer Stelle abreißt, um an einer anderen wieder einzusetzen. Sie wird fortgesetzt, solange du sie erzählst, solange du Anteil nimmst. Der Krieg geht irgendwann zu Ende, auch wenn er heute endlos aussieht. Die Städte, die Straßen, die Stimmen bleiben, es bleibt der Wunsch zu reden, der Wunsch zuzuhören.

Warum ich nicht im Netz bin

Die Nadel

Anton, zweiunddreißig,

in seinem Profil steht: Lebt bei den Eltern.

Orthodox, aber kein Kirchgänger,

Studienabschluss, Fremdsprache Englisch.

Er arbeitete als Tätowierer, mit eigener Handschrift,

wenn man so sagen kann.

Durch seine Hände, unter seine Nadeln

gingen die Einheimischen in Scharen.

Als alles anfing, redete er viel über

Politik und Geschichte, ging auf Demos,

überwarf sich mit seinen Freunden.

Die Freunde waren beleidigt, die Kunden blieben weg.

Hatten Angst, waren kopflos, zogen fort aus der Stadt.

Am besten spürst du einen Menschen, wenn du die Nadel ansetzt.

Die Nadel brennt, die Nadel heftet. Unter dem warmen

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!