Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

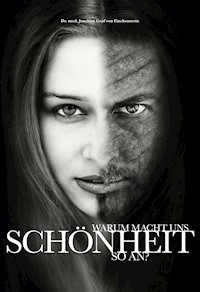

Warum zieht uns Schönheit an, warum stößt uns Hässliches ab? Dieses Buch ergründet die Untiefen des Menschen: Es zeigt, warum wir gar nicht anders können, als bunte Blumenwiesen schön zu finden, und warum Jugend und Symmetrie anmachen. Es erklärt, warum die Helden fast aller Geschichten schön sind, warum gut und schön zusammenhängen, warum VIPs, insbesondere Politiker, nach Schönheit streben und warum Religion hier schnell den moralischen Zeigefinger erhebt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 218

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hinweise zu Quellen und Bildrechten befinden sich am Ende des Buches. Für die Links auf Webseiten Dritter wird keine Haftung übernommen.

INHALT

VORWORT

EINLEITUNG

1. TEIL: DER „SCHÖNHEITSINSTINKT“

EINE FRAGE DES (ZEIT-)GESCHMACKS?

ÄSTHETIK UND OPTISCHE TÄUSCHUNGEN

DAS PERFEKTE SYMMETRISCHE DURCHSCHNITTSGESICHT

DIE HEILIGE GEOMETRIE

DAS WAHRE IST SCHÖN

GLÜCK IST SCHÖN

DIE KAUSALITÄT DES HÄSSLICHEN

HUMAN DESIGN UND DIE COLA-FLASCHE

LICHT, LUFT UND WASSER

NATÜRLICH SCHÖN?

VERNARBT, VERZERRT UND ANORMAL

VOM TRAUMBUSEN ZUM TRAUMA

JUGEND IST SCHÖN

DAS GUTE IST SCHÖN

ÄPFEL UND SCHÖNHEITSWETTBEWERBE

2. TEIL: DAS VERLANGEN NACH SCHÖNHEIT IM KREUZFEUER DER GESELLSCHAFT

ATTRAKTIVITÄT ALS LEISTUNG

AUF DIE INNEREN WERTE KOMMT ES AN!

DER MORALISCHE ZEIGEFINGER

KOALITION GEGEN DEN SCHÖNHEITSWAHN

DIE REICHEN UND DIE SCHIACHEN

3. TEIL: AN DEN GRENZEN DER ÄSTHETIK

SCHÖNHEIT ALS KASSENLEISTUNG

SCHÖN, VULGÄR UND ORDINÄR

SCHÖN DANK DETOX UND NAHRUNGSERGÄNZUNG?

HEALTH SOCIETY: GESUNDHEIT ÜBER ALLES?

INSTAGRAM: GEFILTERTE SCHÖNHEIT

FAZIT

EPILOG

DANKSAGUNG

QUELLEN

VORWORT

Das Schöne vereint Bewunderung und Freude. Es kann viele Ursprünge haben: Die Natur zeigt uns eine einzigartige Vielfalt von Farben und Formen in der Tier- und Pflanzenwelt. Musik und Gefühle empfinden wir als unsichtbare Schönheiten. Die griechische Kunst wiederum hatte eine besondere Vorstellung der Schönheit des weiblichen Körpers und verherrlichte ihn als Meisterwerk. Das entspricht der Wahrheit: Der Frauenkörper in seinen Proportionen, seinen harmonischen Formen und seiner verzaubernden Wirkung stellt ein Musterbeispiel der Schönheit dar. Ab auch von Menschenhand Geschaffenes wie etwa das Auto transportiert Schönheit.

Während meiner 70-jährigen Tätigkeit in der Karosseriegestaltung habe ich die Erfahrung gemacht, dass über die wahre Schönheit eines Autos im Lauf der Zeit entschieden wird. Es gibt drei Kategorien: das zeitlose Meisterwerk, die banalen Formen, die schnell in Vergessenheit geraten, und die barocken Darstellungen, die mit der Zeit an Hässlichkeit gewinnen und eine visuelle Umweltverschmutzung darstellen. Das Urteil der Zeit gilt für alle menschlichen Schöpfungen in allen Gebieten. Ein Musterbeispiel ist die Decke des Pantheons aus dem antiken Rom, die auch in unserer Zeit oft nachgebaut wird. In Zukunft wird die Schönheit weiterhin die Fantasie beflügeln, ohne ins Vulgäre verfallen zu müssen und sich zu weit von der natürlichen Schönheit zu entfernen.

All die erwähnten Aspekte werden in diesem Buch ebenso erwähnt wie andere, die versteckt in unserem Unterbewusstsein schlummern. Es bietet eine „schöne” Zusammenfassung so gut wie aller Facetten, die mit Schönheit in Zusammenhang stehen: von unseren evolutionsbedingten Reflexen über das Design zur plastischen Chirurgie bis hin zu bionischen Entwürfen der Architektur, die eng mit der Natur verbunden sind.

PAUL BRACQ,ehemaliger Chefdesigner von Mercedes-Benz und später von BMW

EINLEITUNG

Ich habe einen außergewöhnlich schönen Beruf: Ich bin Facharzt für plastischrekonstruktive und ästhetische Chirurgie, ein „Schönheitschirurg” also. Diesen Begriff mögen wir Fachärzte nicht, da diese Berufsbezeichnung nicht geschützt ist. Jeder Arzt kann sich nach einem Wochenendkurs für Faltenunterspritzung oder Fettabsaugung so nennen. Ein Facharzt hingegen durchläuft nach dem Studium eine mindestens sechsjährige Ausbildung in Kliniken, bevor er selbstverantwortlich arbeiten kann. Unser Fachgebiet hat zum Ziel, Störungen von Form und Funktion des Körpers wiederherzustellen.

Dennoch: Der Begriff „Schönheitschirurg“ enthält die entscheidende Vokabel, um die es immer wieder geht. Menschen suchen uns auf, weil sie nach Schönheit streben. Wenn sie ein körperliches Stigma als störend oder gar hässlich empfinden, möchten sie das ändern. Ja, sie sind sogar bereit, für die Korrektur viel Geld auszugeben. Im Rahmen einer Krankheit oder eines Unfalls übernehmen teilweise Krankenversicherungen entsprechende Maßnahmen. Die gesellschaftliche Akzeptanz, solche optischen Defizite auszugleichen, ist in diesem Fall ungleich höher. Letztlich ist die Motivation aber dieselbe: Man möchte einen störenden Makel beiseiteschaffen, der der physischen Integrität im Wege steht.

Dabei ähneln sich die Wünsche, als gäbe es eine relative Gesetzmäßigkeit der Schönheit. Natürlich gibt es auch Menschen mit überzogenen Wahrnehmungen. Aber das, was in der täglichen Praxis als schön empfunden wird, ist nachvollziehbar. Meistens geht es darum, wieder der Norm entsprechend auszusehen, auch wenn in den Medien gern über die Extreme berichtet wird, die nicht die Regel sind.

Bei angeborenen hässlichen Entstellungen wie Lippenkiefergaumenspalten, fehlentwickelten Körperteilen oder bei erworbenen Entstellungen wie etwa nach Brustkrebs hat der geneigte Außenstehende Verständnis für das „Opfer”. Aber als Makel gelten ebenso vermeintliche Kleinigkeiten wie Nasenhöcker, abstehende Ohren, störende Fettpolster oder erschlafftes Gewebe.

In Deutschland akzeptieren deutlich weniger Menschen die Zuhilfenahme der plastisch-ästhetischen Chirurgie als in anderen Ländern. Man möge doch mit dem Körper zufrieden sein, wie ihn der liebe Gott geschaffen hat. Was aber, wenn das nicht der Fall ist? Bei Fettpolstern, die einfach nicht verschwinden wollen, lauten die gängigen Ratschläge: „FdH” („Friss die Hälfte“), treibe mehr Sport und lebe gesünder. Kurzum: Finde auf „natürliche” Weise einen Weg zum schöneren Körperbild. Nun, ein Nasenhöcker oder eine zu kleine, zu große oder gar asymmetrische Brust wird dadurch nicht verschwinden. Selbst ungleichmäßig verteilte Fettpolster werden mit einer „gesunden Lebensweise” nicht zurechtgerückt. Geradezu anmaßend ist, wenn schlanke Menschen die Selbstdisziplin der Dicken anmahnen. Betroffene wissen, dass diese Empfehlungen nur selten zum Ziel führen. Übergewichtige Menschen leiden meistens an einer Störung ihres Fettstoffwechsels, die durch moderne Fastfood-Ernährung begünstigt wird. Besonders die morbide Adipositas und das Lipödem sind echte Krankheiten, die ebenso respektiert werden sollten wie Multiple Sklerose oder Parkinson.

In den südlichen Ländern Europas und in Südamerika, wie etwa in Brasilien und selbst im heruntergewirtschafteten Venezuela, sieht man das völlig anders: „Wenn dich etwas stört, ändere es, damit du dich in deinem Körper wohler fühlst und damit eine bessere Wirkung erzielen kannst.“ Warum das im Süden so ist, leuchtet ein: In wärmerer Umgebung wird mehr Haut gezeigt. Folglich fallen körperliche Unzulänglichkeiten eher auf als in kälteren Gefilden, wo die dicke, warme Kleidung vieles versteckt.

Unabhängig von geographischen und kulturellen Unterschieden muss es Ursachen dafür geben, warum der Anblick einer Lippenkiefergaumenspalte, einer schiefen Nase oder einer zu kleinen, zu großen, hängenden, asymmetrischen oder gar amputierten Brust reflexartig als unattraktiv empfunden wird. Die Frage mag trivial klingen, aber warum bevorzugen Männer und Frauen den Anblick eines schönen Menschen? Welche tiefste innere Kraft treibt dazu an?

Die Milliardenumsätze der Modebranche, der Kosmetikindustrie, der Kuranbieter, der Fitnessstudios und der medizinischen und paramedizinischen Behandler haben alle dasselbe Ziel: ein gesünderes und damit besseres Aussehen zu generieren.

Als plastische Chirurgen erhalten wir wie kaum eine andere Berufsgruppe zahlreiche Einblicke in das Streben nach Schönheit. Einerseits müssen uns Patienten wie nirgendwo sonst intime körperliche Defizite offenbaren. Andererseits erleben wir die Reaktionen des sozialen Umfelds der Behandelten. Auch die Instanzen, die über unsere Tätigkeit befinden, wie etwa Krankenkassen und Kliniken, verraten viel über die Reflexe, die das Thema „Schönheit“ auslöst. Die Sehnsucht danach ist unumstritten, auch wenn wir es nicht unumwunden zugeben möchten. Denn irgendwo im Verborgenen, in einer abstrakten, nicht direkt fassbaren Instanz, gibt es ein verwerfliches Moment, sich Schönheit zu wünschen. Hat er oder sie es nötig?

Es gibt eine Triebfeder, die uns nach Schönheit suchen lässt. Das ist Anlass genug, neben den Einblicken meines Berufsstandes nach weiteren Aspekten zu suchen. Was ist schön, was nicht? Warum umgeben wir uns lieber mit Schönem als mit Unästhetischem? All die damit zusammenhängenden Themen, auch der Umgang der Gesellschaft mit dem Streben nach physischer Schönheit, sollen im Folgenden beleuchtet werden. Das Ziel ist, eine Antwort auf die Frage zu finden: Warum macht uns Schönheit so an?

1. TEIL

DER „ SCHÖNHEITSINSTINKT“

„Mode ist eine so unerträgliche Form der Hässlichkeit, dass wir sie alle sechs Monate ändern müssen.“OSCAR WILDE

EINE FRAGE DES (ZEIT-)GESCHMACKS?

Über Schönheit zu streiten, lohnt sich nicht, denn jeder hat seinen eigenen Geschmack. Wie sonst lässt sich erklären, dass verschiedene Menschen ein und dasselbe Kunstwerk ganz unterschiedlich beurteilen? Sogar ein und derselbe Deutschaufsatz wird von einem Lehrer mit der Note 2 und vom anderen mit einer 5 versehen. Man könnte meinen, die Beurteilung von Schönem liege ausschließlich im Auge des Betrachters. Aber ist das wirklich so?

Zweifelsfrei gibt es subjektive Perspektiven genauso wie Trends, die dem Zeitgeist und den sozialen Umständen geschuldet sind. Was in den 70er- oder 80er-Jahren modisch war, findet heute nicht unbedingt Beifall.

Gesichtsmorphing bekannter Schauspielerinnen einer vergangenen Ära zeigt die Unterschiede der Schönheitsideale deutlich. Bei gemorphten Bildern werden mehrere Gesichter am Computer zu einem einzigen verschmolzen:

Gemorphte Gesichter von Schauspielerinnen der 20er-Jahre (u. a. Lila Lee, Mary Philbin).[1]

Gemorphte Gesichter von Schauspielerinnen der 50- und 60er-Jahre (u. a. Grace Kelly, Rita Hayworth).[2]

Gemorphte Gesichter von Schauspielerinnen der 80er-Jahre (u. a. Meryl Streep, Fanny Ardant).[3]

Gemorphte Gesichter von Schauspielerinnen der letzten beiden Jahrzehnte (u. a. Jennifer Lopez, Cameron Diaz).[4]

In den 20er-Jahren galten Stars wie Fay Wray, Mary Philbin und Lila Lee als Schönheiten, in den 50er- und 60er-Jahren Grace Kelly, Simone Signoret, Ava Gardner und Rita Hayworth. In den 80er- und 90er-Jahren waren es Meryl Streep, Kim Basinger und Fanny Ardant. Für dieses Jahrtausend sind es Cameron Diaz, Sandra Bullock, Jennifer Lopez, Liz Hurley, und Neve Campbell.

Gemorpht sind unterschiedliche Typen zu erkennen: Das erste Bild zeigt eher den kindlichen Typ, das zweite mehr die feminine Superfrau. Im Zuge der Emanzipation werden die Gesichtszüge dann männlicher. In den letzten Jahren, in denen die Genderquote eine Rolle spielt, strahlt die Frau Selbstbewusstsein aus.

Auch in der Schminktechnik sind Unterschiede zu erkennen: Die großen Kinderaugen werden im ersten Bild betont, beim zweiten werden die Züge mit akzentuierten Wimpern um einiges weiblicher und dann insgesamt dominanter. Zuletzt gibt es wieder eine weichere, aber klar definierte Schminke.

In den 50er- und 60-er Jahren galten eingefallenen Wangen und prominente Jochbeine als attraktiv. So hatte sich angeblich Marlene Dietrich ihre Backenzähne ziehen lassen, um etwas nachzuhelfen.

Zwar ist das Schönheitsideal von der jeweiligen Zeit geprägt. Die Variationen unterscheiden sich allerdings nur in den Details. Denn auch heute wird Marilyn Monroe niemand als hässlich abtun. Schönheit ist vielschichtig. Ein weibliches Gesicht kann auch dann attraktiv sein, wenn es nicht dem Zeitgeist entspricht.

Schönheit jenseits von Zeit und RaumTatsächlich ähneln sich die Schönheitsideale seit Jahrtausenden. Um das zu erkennen, genügt ein Blick auf Nofretete und Cleopatra.

Beiden gemeinsam ist, dass sie seit jeher als schön gelten. Zwar kamen bei Cleopatra Zweifel auf, ob sie wirklich eine Schönheit war. Alle Schauspielerinnen, die sie im Kino darstellten, wie Vivien Leigh, Elizabeth Taylor, Monica Bellucci und demnächst Angelina Jolie, gelten als Schönheitsikonen ihrer Zeit. Unumstritten ist, dass es Cleopatra mit ihrer Attraktivität gelang, die wichtigsten Machthaber ihrer Zeit in ihren Bann zu ziehen. Mit Julius Caesar hatte sie sogar einen Sohn. Einer Legende nach badete sie in Eselsmilch und Honig, um ihren Reizen Nachdruck zu verleihen. Ihr hoher Bildungsgrad und ihr Erfolg als weibliche Regentin in einer Männerwelt taten ein Übriges. (1)

Selbst bei „Asterix“ spielt Cleopatras schöne Nase eine Rolle.[5]

Cleopatras wohlgeformte Nase hat sogar Einzug in die Comic-Literatur gehalten. So wird bei „Asterix und Cleopatra“ das betörend hübsche „Näschen” immer wieder erwähnt. Auch daran erkennt man, dass der Ruf eines außergewöhnlichen Aussehens offensichtlich Bestand hat.

Von Nofretete ist historisch weniger bekannt. Sie war die Ehefrau des ägyptischen Königs Echnaton und lebte im 14. Jahrhundert vor Christus. „Nofretete“ bedeutet „die Schöne, die da kommt“. Vermutlich übernahm sie nach dem Tod des Königs die Regierungsgeschäfte und stärkte so die Stellung der Frau in Ägypten. Allerdings gibt es dazu keine historischen Belege. (2)

Beiden gemein sind ebenmäßig weiche Züge, ein harmonisches, schlankes Gesicht, große, ausdrucksvolle Augen und eine auffällig hübsche Nase. All das sind nach wie vor Attribute, die zu einem schönen Frauengesicht gehören.

Nofretete, ein Beispiel für eine zeitlose Schönheit.[6]

Schönheit als Abgrenzung von der UnterschichtSchönheit hat aber eine weitere Dimension, nämlich die Abgrenzung von sozial schwachen Schichten. Wohlgeformte Körperproportionen wie auf Rubens Bildern waren in Zeiten der Lebensmittelknappheit Ausdruck von Wohlstand. Mollige Körperformen entsprachen daher dem Ideal, das es in Zeiten der Hungersnot zu erreichen galt.

Heutzutage ist eine ungesunde fettige Ernährung in den westlichen Industrienationen häufiger in sozial niedrigen Schichten anzutreffen. Das liegt unter anderem daran, dass fett- und zuckerhaltiges Essen inzwischen sehr billig ist, preiswerter jedenfalls als Naturprodukte. Die Wohlhabenden können sich eher abwechslungsreich ernähren oder gar mit kostspieligen Kuren und Fitnessprogrammen Folgen einer zu fettreichen Kost im Zaum halten. Folglich gehört der schlanke Körper zum erstrebenswerten Ziel. Solange Gummibärchen oder Limonaden preiswerter als Äpfel oder Milch sind, wird sich das Problem für den ärmeren Teil der Gesellschaft nur schwer lösen. (3)

Bis zur industriellen Revolution galt eine blasse Haut als edel und schön. Sonnengegerbte Haut wies darauf hin, dass Mann oder Frau als einfacher Arbeiter auf den Feldern der Witterung ausgesetzt war und somit der unteren Schicht angehörte. Ab dem letzten Jahrhundert schufteten Tagelöhner und Arbeiter zunehmend in dunkler Umgebung, sodass sich das Schönheitsideal peu à peu wandelte. Besonders in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war ein gebräunter Teint der Beweis dafür, dass man sich Reisen in die Sonne leisten konnte und zu den Wohlhabenden gehörte.

Wie sehr die sozialen Wurzeln über Akzeptanz und Missfallen entscheiden können, zeigt sich auch am Beispiel des Tangos. Obwohl dieser leidenschaftliche Tanz einen weltweiten Siegeszug angetreten hat, sind die Ursprünge verrucht. Denn der Tango stammt aus dem Hafenviertel La Boca, dem Stadtbezirk des Rotlichtmilieus von Buenos Aires. Die Lieder erzählen von den zum Teil erbärmlichen Lebensbedingungen der Arbeiterklasse. In einigen Teilen der Oberschicht Argentiniens gilt der Tango bis heute als vulgär. Ihm wird bis heute die Anerkennung als schön anmutender Tanz verweigert.

Schönheit wird also vom Zeitgeist und vom sozialen Status beeinflusst. Aber gibt es ein fundamentales Grundmuster, eine Art Instinkt, der losgelöst von gesellschaftlichen Überlagerungen und Modetrends Geltung hat? Zweifelsfrei finden Menschen früher wie heute – egal ob alt oder jung, arm oder reich – bestimmte Gegenstände schöner und spezielle Wahrnehmungen angenehmer als andere. Und das völlig abgekoppelt von jedwedem Trend.

Dazu drei Beispiele:

» Dunkelheit löst eher Beklommenheit, Helligkeit dagegen Behagen aus. In der Kunst, in Filmen und in Romanen werden entsprechende Umgebungen bemüht, um die gewünschte Stimmung zu erzeugen.

» Einen harmonisch-proportionierten, starken und schlanken Körper assoziieren wir mit Gesundheit und Kraft und nehmen ihn als schön wahr. Ein krankhaft-gebrechliches oder gar verkrüppeltes Äußeres wird als hässlich eingestuft.

» Es gibt einen „schönen“ Temperaturbereich, den wir als angenehm warm empfinden. Das ist die Zone, in der unser Körper lebensfähig ist.

Das alles mag naheliegend klingen. Aber es weist darauf hin, dass wir einen Wohlfühlkompass in uns tragen, der uns auch über die Grenzen der Lebensfähigkeit hinaus Orientierung gibt.

Weltweit fliegen Kinder auf bunte Bonbons. Die vielen, vielen bunten Smarties sind seit Jahren ein Dauerbrenner der Firma Nestlé. Schokolinsen der Konkurrenz, die braun, weiß oder farblos sind, haben nicht im Ansatz denselben Verkaufserfolg.

Ähnliches zeigt sich auch in der Pharmazie. Placebo-Tabletten sind Traubenzuckerpillen ohne medizinischen Wirkstoff. In pharmakologischen Studien dienen sie als Vergleich zur Wirksamkeit eines Medikaments, bevor es zugelassen wird. Auch in der Psychologie sind diese Pillen von Interesse: So fanden Forscher heraus, dass die suggestive Wirksamkeit bunter Placebos um einiges stärker ist. Buntes macht an, Farbloses weniger. (4, 5)

Bunte Bonbons verkaufen sich besser.[7]

Den Anblick eines Blumenfeldes wird niemand hässlich finden.[8]

Gibt es etwas, das jeder Mensch auf dieser Welt ganz unabhängig vom Zeitgeist schön findet? Ja, so etwas gibt es: Niemand wird bestreiten, dass ein buntes, wohlriechendes Blumenfeld Wohlgefühl auslöst. Warum machen uns Farben so an?

Es scheint einen Instinkt in uns zu geben, der uns ein Grundmuster der Schönheit vorgibt und in unserem Unterbewusstsein verankert ist. Farben gehören dazu, wie die eines Blumenfelds. Sie geben die Essenz des Lebens wieder, die Fotosynthese. Lebewesen brauchen sie zum Überleben. Dazu mehr im Kapitel „Licht, Luft und Wasser“.

Und warum geraten die meisten beim Anblick von Babys, Welpen und anderen Jungtieren in Verzückung? Woher kommen Ausrufe wie: „Oh, wie süß!“? Ohne gleich die Wissenschaft zu bemühen: Es ist ein Naturgesetz, Nachwuchs zu schützen. Dieser Reflex ist entwicklungsgeschichtlich zu erklären und sichert die Existenz unserer Spezies. Auch dazu später mehr.

Welpen und andere Jungtiere lösen Entzücken aus.[9]

Grundmuster der Schönheit werden ewig Bestand haben, auch wenn der Zeitgeist immer neue Variationen hervorbringt. Der subjektive Geschmack und an Epochen gebundene Modeströmungen sind zwar ständig Veränderungen unterworfen, spielen im Universum der „wahren” Schönheit aber eine untergeordnete Rolle. Sie markiert deutlich den Unterschied zwischen dem, was unbeständig ist, und dem, was bleibt.

Modezar Karl Lagerfeld hat diese Tatsache einmal sehr zutreffend zusammengefasst: „Eleganz hat überhaupt nichts mit Mode zu tun.“ (6) Coco Chanel ergänzte: „Mode ist vergänglich, Stil niemals.“ (7) Der Modetrend ist eine oberflächliche Schönheit, die mit der Zeit verpufft. Beständige Schönheit, Stil und immerwährende Eleganz sind präzisen Regeln unterworfen, die zwar auch auf Äußerlichkeiten, aber stärker noch auf naturgegebenen Gesetzmäßigkeiten beruhen. Sie hängen mit unserer Evolution und den Reflexen unseres Gehirns zusammen.

Ist Schönheit also eine Frage des Zeitgeschmacks? Nein! Unser Schönheitsempfinden wird von viel bedeutenderen Faktoren als von Zeitgeist und Trends beeinflusst. Das Grundmuster ist genetisch in uns verankert und erlaubt nur bescheidene Ausschläge innerhalb unseres subjektiven Geschmacksempfindens.

„Einmal dachte ich, ich hätte unrecht. Aber ich hatte mich ausnahmsweise getäuscht.“GRAF FITO

ÄSTHETIK UND OPTISCHE TÄUSCHUNGEN

„Ästhetik“ wird oft mit dem Begriff „Schönheit“ gleichgesetzt, beide Begriffe haben aber ganz unterschiedliche Wurzeln. „Schön“ war im Mittelalter alles Herrliche, Reine und Ansehnliche. Zwar bezieht sich das „Schöne“ primär auf Visuelles, aber der Begriff wird ebenso für andere Sinneswahrnehmungen genutzt: ein schönes Stück Musik, ein schön riechendes Parfum, ein schönes Steak, ein Kaschmirschal, der sich schön anfühlt. „Schön“ ist positiv besetzt.

„Ästhetisch“ wiederum kommt aus dem Griechischen und bezog sich in der Antike ganz allgemein auf die Wahrnehmung – auch auf negative Eindrücke. Die wohltuenden Sinneseindrücke haben sich im Laufe der Zeit mit dem Begriff Ästhetik verschmolzen. „Ästhetisch“ ist also ebenso positiv besetzt.

Geht man davon aus, dass die Sinneswahrnehmungen die wichtigsten „Ur-Informationsgeber“ des Menschen sind, die den Rahmen unserer Lebensfähigkeit festlegen, ist dieser Punkt von großer Bedeutung. Wikipedia schreibt dazu: „Wahrnehmung ist bei Lebewesen der Prozess und das subjektive Ergebnis der Informationsgewinnung und -verarbeitung von Reizen aus der Umwelt und aus dem Körperinneren. Das geschieht durch unbewusstes Filtern und Zusammenführen von Teilinformationen zu subjektiv sinnvollen Gesamteindrücken.“ (8) Schönheit hängt also in entscheidendem Maße von unserer Wahrnehmung ab. Und die ist nun einmal subjektiv.

Was der Dünne als dick empfindet, kann der Dicke schon als dünn ansehen. So passiert es in der plastisch-ästhetischen Chirurgie immer wieder, dass Patienten ein objektiv erfolgreiches Operationsergebnis anders bewerten. Sie betrachten das Ergebnis aus einer anderen Perspektive als der Chirurg und hatten sich einfach etwas anderes vorgestellt. Eines der wichtigsten Ziele unseres Berufsstandes ist, diese subjektive Erwartungshaltung zu verstehen, um sie mit dem medizinisch Machbaren in Einklang zu bringen. Gelingt das, ist es nur noch ein kleiner Schritt zum Behandlungserfolg.

In der Großhirnrinde unseres zentralen Nervensystems nehmen wir unseren Körper wahr, nicht am Lineal. „Nie würde ich mir meine Brüste vergrößern lassen”, sagte mir unlängst eine Dame, bei deren Oberweite man eher gegenteilige Maßnahmen empfehlen würde. Eine untergewichtige junge Frau äußerte dagegen ihr Unverständnis über Fettabsaugungen.

Solche Äußerungen machen deutlich, dass jeder Mensch aus der individuellen Perspektive seiner eigenen Körperwahrnehmung urteilt. Das ist eine Herausforderung im Berufsfeld eines plastischen Chirurgen: Wie soll er die persönliche Ästhetik eines jeden Individuums korrekt erfassen? Er muss primär nicht das umsetzen, was ihm auffällt, sondern das, was der Patient bemängelt. Nicht seine Wahrnehmung entscheidet über den Erfolg, sondern die des Patienten.

In den Anfängen meiner Selbstständigkeit kam eine junge Dame in meine Sprechstunde, an der mir zunächst nichts Ungewöhnliches auffiel. Sie wirkte wohlproportioniert, hatte eine gute Figur und attraktive Gesichtskonturen. Andere körperliche Mängel sind manchmal unter der Kleidung versteckt und deshalb auf Anhieb nicht sichtbar. Schlagartig erkannte ich dann aber, worum es ging: Sie machte eine Kopfbewegung, sodass ihre Haare plötzlich die Sicht auf ihre Ohren freigaben. Auffällige Segelohren kamen zum Vorschein, die das sonst harmonische Gesamtbild der Kopfanatomie störten. Vorsichtshalber fragte ich aber nach: „Was führt Sie zu mir?“ Ich wollte sichergehen, dass nicht doch vielleicht die Brust, ein Muttermal oder eine schwangerschaftsbedingte schlaffe Bauchdecke hinter ihrem Besuch steckte. Sie deutete mit ihren Händen auf ihren Schädel und meinte: „Das dürfte Ihnen doch auffallen!“

Ja, es war mir aufgefallen. Also fing ich gleich mit der Aufklärung an und beruhigte die Dame: „Die Narben sieht man nicht …“ Sie ließ mich nicht ausreden und fuhr für mich fort: „ Ja, man kann sie nach innen legen!“ Ich lachte verlegen in der Annahme, dass sie irgendeinen Artikel zum Thema Ohrkorrektur nicht richtig verstanden oder eine Illustrierte den Sachverhalt falsch dargestellt hatte. So relativierte ich diese Angabe und strich dabei mit meinem Zeigefinger hinter mein Ohr: „Die Narben verlegen wir nicht wirklich nach innen, eher nach hinten, sodass sie keiner sehen kann – außer der Friseur vielleicht.“ Es folgte perplexes Schweigen. Ungläubig schaute sie mich an: „Stimmt etwas mit meinen Ohren nicht?“

Die junge Dame störte sich an ihrer zu kurzen Nase, die sie als Stupsnase wahrnahm, mir persönlich aber nicht als Defizit aufgefallen war. Sie war der festen Überzeugung, dass jedem dieser subjektive Makel ebenso wie ihr ins Auges springen müsste. Aus ihrer Sicht indiskutabel war, dass mir ihre Nase als „Profi” nicht aufgefallen war. Es entstand kein Vertrauensverhältnis und die junge Dame begab sich in die Hände eines anderen Operateurs.

Der Beweis war geliefert: Die subjektive Wahrnehmung des Betroffenen ist entscheidend. Sie ist auch der Gradmesser für den Erfolg oder Misserfolg einer jeden „Schönheitsmaßnahme“. Dass den subjektiven Wunschvorstellungen von Patienten Grenzen gesetzt sind, versteht sich von selbst. Diese Grenzen sind fließend, was die Sache noch komplizierter macht. Der plastische Chirurg, der sich der Komplexität der Wahrnehmungen nicht bewusst ist, wird es schwerer haben.

Optische Täuschungen in Theorie und PraxisNoch etwas anderes kann unsere Wahrnehmung nachhaltig beeinflussen: die optische Täuschung. Nicht nur die individuelle Perspektive, sondern die Wahrnehmung selbst kann objektiv geradezu versagen und zu Fehlinterpretationen führen. So hängt die Wahrnehmung zweier identischer geometrischer Striche von den jeweiligen Außenbegrenzungen ab:

Beide waagrechte Striche sind gleich lang.[10]

Der obere Strich wirkt länger als der untere, obwohl beide dieselbe Länge haben. Die äußere Begrenzung des oberen Strichs scheint ihn „auseinanderzuziehen“, die untere scheint ihn einzuengen.

Perspektivische Elemente können die Wahrnehmung ebenfalls auf eine falsche Fährte locken. Beim Penrose-Dreieck entstehen Irritationen darüber, was nun oben, unten, vorne und hinten ist.

Das Penrose-Dreieck mit versetzter Perspektive.[11]

Das Penrose-Dreieck dreht die obere und untere Perspektive auf den Kopf, da die Dreiecksanordnung so gestaltet ist, dass beide Varianten denkbar sind und sich gleichzeitig ausschließen.

Außerdem kann ein und dasselbe Bild unterschiedliche Motive darstellen. Das Bild „Meine Frau und meine Schwiegermutter“ zeigt sowohl eine junge als auch eine alte Dame. Was der Einzelne sieht, hängt davon ab, welchen Betrachtungswinkel das Gehirn einnimmt. Je nach Perspektive sieht der Betrachter entweder eine junge Frau, die ihren Kopf nach rechts dreht, oder eine ältere, die ihr Kinn auf den Brustkorb senkt. Das Kinn der jungen Dame wird zur Nase der älteren.

Junge Ehefrau oder Schwiegermutter?[12]

Laut einer Studie sehen die jungen Betrachter zuerst die hübsche Ehefrau und die Älteren zunächst die in die Jahre gekommene Schwiegermutter. Das Phänomen der optischen Täuschung ist sehr komplex. Neben den unterschiedlichen Hirnarealen, die zur Identifikation der Gesichter anspringen, spielt auch das Alter eine Rolle. All das muss bei der Wahrnehmung von Körperarealen berücksichtigt werden.

Auch bei Gesichtsprofilen lässt sich eine solche optische Täuschung an folgendem Beispiel nachvollziehen: Oft empfinden Menschen ihre Nase und insbesondere deren Spitze von der Seite als viel zu prominent, von vorn hingegen fällt dieses Manko nicht auf. Aber häufig ist nicht die Nase das Problem, sondern ein fliehendes Kinn. Optisch fehlt ein „Gegengewicht” im Profil, das die Nasenspitze unverhältnismäßig prominent erscheinen lässt. Jedes Gesicht braucht anatomische Proportionen, von der Stirn über die Augen, der Nase und den Mund bis hin zum Kinn und dem darunterliegenden Hals. All diese Strukturen sind mehr oder minder „charakteristisch” ausgeprägt. Ist die Nase profiliert, das Kinn aber nicht, kommt es zur „optischen Täuschung”: Die Nase wirkt zu groß. Wäre das Kinn ausgeprägter, würde die Nasenspitze nicht so prominent wirken, da sie in der unteren Gesichtspartie von einem „Gegenspieler” ausgeglichen wird.

In solchen Fällen ist eine Kinnkonturvergrößerung eine Option, zum Beispiel mit einem kleinen Implantat oder auch mit eigenem Gewebe. Sie ist in den meisten Fällen weniger aufwendig und kann doch zum gewünschten optischen Ergebnis führen.

Ein und dieselbe Nase wirkt bei fliehendem Kinn deutlich größer als bei ausgeprägter Kinnkontur.[13]

Gehirn, Verstand und SchönheitDamit wir etwas wahrnehmen können, treten die unterschiedlichen Zentren im Gehirn in Aktion. Das Wechselspiel der getriggerten Hirnareale ist in der Tat verwirrend. Denn neben der Wahrnehmung ist natürlich auch der Verstand im Gehirn beheimatet.

Der Philosoph Alexander Gottlieb Baumgarten (1714 – 1762) war darauf aus, Wahrnehmung und Verstand zu vereinen. (9) Er hatte die neue Disziplin namens „Aesthetica“ (1750 / 58) ausgerufen und damit ein ganz neues Feld philosophischer Arbeit eröffnet. Baumgarten definierte die Schönheit nicht mehr als Eigenschaft von Gegenständen, sondern als Urteil des Verstandes. Der Verstand verarbeitet die Sinneseindrücke zu einem Gesamtbild und gibt im Anschluss ein Urteil über die Schönheit des Begutachteten ab. Baumgarten ist es auch zu verdanken, dass sich der Ästhetik-Begriff in den letzten Jahrhunderten wandelte und sich verstärkt auf positive Wahrnehmung bezog.

Erst im 19. Jahrhundert hat sich die Ästhetik schließlich als Lehre von der Schönheit, den Gesetzmäßigkeiten und der Harmonie in der Natur und Kunst etabliert. (10) Dass damit positive Wahrnehmungen wie Schönheit und Harmonie im Vordergrund standen, ist auch heute noch so.

Heute wissen wir durch neue hirnphysiologische Erkenntnisse allerdings, dass die Wahrnehmung und die Leistung des Verstands sehr unterschiedliche Hirnprozesses sind. Wenn wir etwas wahrnehmen, werden aus inneren und äußeren Reizen Informationen gewonnen, die ein Gesamtbild ergeben und sich auch aus Erfahrungswerten nähren. Der Verstand hingegen fußt nicht auf Wahrnehmungen, sondern auf der Fähigkeit des Gehirns, analytisch zu denken und damit Zusammenhänge richtig zu erfassen. (11)

Die angenehmen, positiven Sinneswahrnehmungen definieren also, was zum Schönen gehört. Nicht – wie im 18. Jahrhundert philosophisch angenommen – der Verstand.

„Sich schön zu fühlen, hat nichts damit zu tun, wie man aussieht – versprochen!“EMMA WATSON