Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

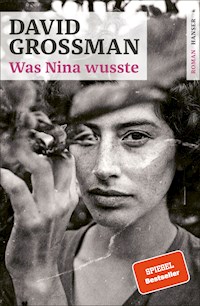

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Es gibt Entscheidungen, die ein Leben zerreißen – Wer könnte eindringlicher und zarter davon erzählen als David Grossman Drei Frauen – Vera, ihre Tochter Nina und ihre Enkelin Gili – kämpfen mit einem alten Familiengeheimnis: An Veras 90. Geburtstag beschließt Gili, einen Film über ihre Großmutter zu drehen und mit ihr und Nina nach Kroatien, auf die frühere Gefängnisinsel Goli Otok zu reisen. Dort soll Vera ihre Lebensgeschichte endlich einmal vollständig erzählen. Was genau geschah damals, als sie von der jugoslawischen Geheimpolizei unter Tito verhaftet wurde? Warum war sie bereit, ihre sechseinhalbjährige Tochter wegzugeben und ins Lager zu gehen, anstatt sich durch ein Geständnis freizukaufen? "Was Nina wusste" beruht auf einer realen Geschichte. David Grossmans Meisterschaft macht daraus einen fesselnden Roman.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 463

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Über das Buch

Es gibt Entscheidungen, die ein Leben zerreißen — Wer könnte eindringlicher und zarter davon erzählen als David GrossmanDrei Frauen — Vera, ihre Tochter Nina und ihre Enkelin Gili — kämpfen mit einem alten Familiengeheimnis: An Veras 90. Geburtstag beschließt Gili, einen Film über ihre Großmutter zu drehen und mit ihr und Nina nach Kroatien, auf die frühere Gefängnisinsel Goli Otok zu reisen. Dort soll Vera ihre Lebensgeschichte endlich einmal vollständig erzählen. Was genau geschah damals, als sie von der jugoslawischen Geheimpolizei unter Tito verhaftet wurde? Warum war sie bereit, ihre sechseinhalbjährige Tochter wegzugeben und ins Lager zu gehen, anstatt sich durch ein Geständnis freizukaufen? »Was Nina wusste« beruht auf einer realen Geschichte. David Grossmans Meisterschaft macht daraus einen fesselnden Roman.

David Grossman

Was Nina wusste

Aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer

Carl Hanser Verlag

Rafael war fünfzehn, als seine Mutter starb und ihn von ihrem Leiden erlöste. Es regnete. Auf dem kleinen Friedhof drängten sich die Kibbuzmitglieder unter Schirmen. Tuvia, Rafaels Vater, weinte hemmungslos. Jahrelang hatte er seine Frau hingebungsvoll gepflegt. Jetzt wirkte er verloren und verwaist. Rafael, in kurzen Hosen, stand abseits, Kopf und Augen von einer Kapuze verdeckt, damit man nicht sah, dass er nicht weinte. Er dachte: Jetzt, wo sie tot ist, sieht sie alles, was ich über sie gedacht habe.

Das war im Winter 1962. Ein Jahr später begegnete sein Vater Vera Novak, die aus Jugoslawien ins Land gekommen war, und sie zogen zusammen. Vera war mit ihrer einzigen Tochter Nina nach Israel eingewandert; die war siebzehn, hochgewachsen, hatte helles Haar, und ihr langes, bleiches Gesicht war sehr schön, aber beinahe ausdruckslos.

Rafaels Klassenkameraden nannten sie »Sphinx«. Sie liefen heimlich hinter ihr her, machten ihren Gang nach, wie sie die Arme um sich schlang, und imitierten ihren hohlen Blick. Einmal erwischte sie zwei Jungs dabei und schlug sie kurzerhand zusammen. Solche Prügel hatte man im Kibbuz bis dahin noch nicht gesehen. Kaum zu glauben, welche Kraft und Wildheit in diesen dünnen Armen und Beinen steckte. Erste Gerüchte machten die Runde. Man erzählte, als ihre Mutter politische Gefangene im Gulag und Nina noch ein kleines Mädchen war, habe sie auf der Straße gelebt. Man sagte »auf der Straße« und rollte dabei vielsagend die Augen. Man erzählte auch, sie habe sich in Belgrad einer Bande Straßenkinder angeschlossen, die andere Kinder entführten und Lösegeld erpressten. Leute reden.

Doch weder die Geschichte von der Schlägerei noch andere Ereignisse und Gerüchte drangen durch den Nebel, in dem Rafael nach dem Tod seiner Mutter lebte. Monatelang befand er sich in einem Zustand der Selbstbetäubung. Zweimal täglich, morgens und abends, schluckte er eine starke Schlaftablette aus dem Arzneischrank seiner Mutter. Er nahm Nina noch nicht mal wahr, wenn sie ihm im Kibbuz hier und da über den Weg lief.

Eines Abends, ein knappes Jahr nach dem Tod seiner Mutter, als er die Abkürzung durch die Avocadoplantage zur Turnhalle nahm, kam sie ihm entgegen. Den Kopf gesenkt, die Arme um sich geschlungen, als sei alles um sie herum kalt. Rafael blieb stehen, etwas in ihm spannte sich plötzlich, er wusste nicht warum. Nina, ganz in sich versunken, bemerkte ihn nicht. Er sah ihre Bewegungen. Der erste Eindruck war ihre stille, sparsame Art sich zu bewegen. Die hohe Stirn, rein, und ein schlichtes blaues Kleid aus dünnem Stoff, das auf halber Höhe um ihre Schenkel flatterte.

Ich seh noch sein Gesicht, als er das erzählte —

Erst als sie schon ziemlich nah war, bemerkte Rafael, dass sie weinte. Ein stilles, ersticktes Weinen, und dann sah auch sie ihn, blieb stehen und machte einen Katzenbuckel. Für einige Sekunden verfingen sich ihre Blicke ineinander, und man kann sagen: leider unentwirrbar, für immer. »Der Himmel, die Erde, die Bäume«, hatte mir Rafael erzählt, »keine Ahnung … es war, als ob die Natur die Besinnung verlor.«

Nina kam als Erste wieder zu sich. Sie schnaubte wütend und ging sofort auf Abstand. Er konnte grade noch einen Blick auf ihr Gesicht werfen, von dem sich im nächsten Moment jeder Ausdruck abschälte, und etwas in ihm brandete zu ihr hin. Er streckte die Hand nach ihr —

Ich sehe ihn förmlich vor mir, wie er da steht, mit der Hand.

Und so ist er geblieben. Die Hand ausgestreckt, fünfundvierzig Jahre schon.

Aber damals, in der Plantage, sprang er auf, und ohne nachzudenken und noch bevor er zögern oder sich in sich selbst verheddern konnte, rannte er hinter ihr her, um ihr zu sagen, was er in diesem Augenblick verstanden hatte. Alles in ihm war zum Leben erwacht. Ich hatte ihn darum gebeten, mir das zu erklären. Er erzählte, er sei ganz durcheinandergekommen, habe nur etwas davon gemurmelt, wie viel in den Jahren der Krankheit seiner Mutter in ihm eingeschlafen war, und mehr noch nach ihrem Tod. Aber in diesem Moment sei alles plötzlich ganz akut gewesen, schicksalentscheidend, und er habe nicht daran gezweifelt, dass sie ihn sofort erhören würde.

Nina hatte seine Schritte gehört, wie er ihr nachrannte, war stehen geblieben, hatte sich umgedreht und ihn langsam gemustert. »Was willst du?«, bellte sie ihm ins Gesicht. Er schreckte zurück, erbebte angesichts ihrer Schönheit und vielleicht auch angesichts ihrer Grobheit, und, ja, ich fürchte, gerade angesichts dieser Mischung von Schönheit und Grobheit. Das hat er bis heute, diese Schwäche für Frauen mit ein bisschen, ein klein bisschen männlicher Aggression und sogar Grobheit, quasi als Gewürz.

Nina hatte die Hände in die Hüften gestemmt, das harte Mädchen von der Straße kam durch, das wilde Tier. Ihre Nasenlöcher weiteten sich, sie roch ihn, Rafael sah das Pochen einer feinen bläulichen Ader an ihrem Hals, und plötzlich taten ihm die Lippen weh, so hat er’s mir erzählt, sie brannten richtig vor Durst.

Okay, hab’s kapiert, dachte ich, die Details kannste mir ersparen.

Auf Ninas Wange glitzerten noch Tränen, aber ihre Augen waren kalt gewesen, fast wie die einer Schlange. »Geh nach Hause, Jüngelchen«, hatte sie gesagt, doch er schüttelte den Kopf, nein, nein, und sie näherte ihre Stirn langsam seinem Kopf, schob sie etwas vor, etwas zurück, als suche sie einen ganz bestimmten Punkt, und er schloss die Augen, und sie stieß ihn mit der Stirn, und er flog hintenüber in die Kuhle eines Avocadobaums.

»Avocado, Sorte Ettinger«, präzisierte er, als er das erzählte, damit ich ja nicht vergaß, dass jedes, aber auch jedes Detail in dieser Szene wichtig war, denn so erschafft man Mythen.

Verstört hockte er in der Kuhle, betastete die Beule, die sich auf seiner Stirn bildete, und stand auf. Ihm schwindelte. Seit seine Mutter gestorben war, hatte Rafael keinen Menschen mehr berührt, und kein Mensch hatte ihn berührt, außer bei Prügeleien. Aber das hier war etwas anderes, das spürte er, sie war gekommen, um ihm endlich den Schädel zu öffnen und ihn aus dieser Folter zu befreien. Und in der Blindheit seines Schmerzes schrie er ihr entgegen, was er in dem Moment, als er sie sah, gespürt hatte. Doch er erschrak, als die Worte leer und grob aus ihm herauskamen. »Wörter, wie Jungs sie verwenden«, hat er mir erzählt, »›lass dich halt ficken‹, etwas in der Art«, so ganz anders als der reine und klare Gedanke, den er gehabt hatte, »aber vielleicht zweieinhalb Sekunden hab ich auf ihrem Gesicht gesehen, dass sie mich trotz dieser Grobheit … dass sie mich trotzdem verstanden hat.«

Vielleicht ist es ja wirklich so gewesen. Was weiß ich. Warum soll ich ihr das nicht zugestehen, warum nicht glauben, dass ein junges Mädchen, in Jugoslawien geboren und, wie sich später herausstellte, tatsächlich einige Jahre lang ausgesetzt und sich selbst überlassen, ohne Vater und Mutter, dass so ein Mädchen trotz seiner Startbedingungen — und vielleicht gerade deshalb — in einem Augenblick der Gnade in einen Knaben aus dem Kibbuz hineinschauen konnte, einen in sich gekehrten Knaben, so stell ich ihn mir vor mit seinen sechzehn Jahren, einsam, voller Geheimnisse, voller verwickelter Berechnungen und großer Gesten, von denen niemand auf der Welt etwas wusste. Ein trauriger, düsterer Knabe, aber schön, zum Heulen schön.

Das war Rafael, mein Vater.

Es gibt einen bekannten Film, ich erinnere mich grad nicht, wie er heißt, da kehrt der Held in die Vergangenheit zurück, um dort etwas zu korrigieren, um einen Weltkrieg zu verhindern oder so. Was gäbe ich darum, in die Vergangenheit zurückzukehren, nur um zu verhindern, dass diese beiden sich dort begegnen.

In den Tagen und Nächten danach hatte es ihn gequält, dass er diesen wunderbaren Moment hatte vorbeigehen lassen. Er hörte auf, die Schlaftabletten seiner Mutter zu schlucken, um die Liebe ohne Betäubung zu erleben. Er suchte Nina im ganzen Kibbuz und fand sie nicht. In diesen Tagen sprach er mit kaum einem Menschen, deshalb wusste er nicht, dass Nina aus dem Viertel der Alleinstehenden, in dem sie mit ihrer Mutter gewohnt hatte, ausgezogen war und eigenmächtig ein Zimmerchen in einer runtergekommenen alten Baracke aus der Zeit der Gründungsväter besetzt hatte. Die bestand aus einer Reihe winziger Zimmer und befand sich hinter den Plantagen, in einer Gegend, die der Kibbuz mit dem ihm eigenen Feingefühl die »Kolonie der Aussätzigen« nannte. Dort lebte eine kleine Gruppe von Männern und Frauen, in der Mehrzahl Freiwillige aus dem Ausland; sie waren hier gestrandet, fanden ihren Platz nicht und trugen nichts zur Gemeinschaft bei, und der Kibbuz wusste nicht, was er mit ihnen anfangen sollte.

Doch der Gedanke, der ihn ergriffen hatte, als Nina ihm in der Plantage entgegenkam, verlor nichts von seinem Feuer; mit jedem Tag schloss er sich enger um seine Seele: »Wenn Nina bereit wäre, auch nur einmal mit mir zu schlafen«, hatte er allen Ernstes gedacht, »würde der Ausdruck in ihr Gesicht zurückkehren.«

Das erzählte Rafael mir vor Ewigkeiten in einem Gespräch, das wir gefilmt haben, da war er siebenunddreißig. Es war mein erster Film gewesen, und heute früh, vierundzwanzig Jahre später, haben Rafael und ich in einem Anfall leichtfertiger Nostalgie beschlossen, ihn uns wieder anzuschauen. Man sieht im Film, wie er an dieser Stelle hustet und kaum noch Luft kriegt, sich wild den Bart kratzt, das lederne Armband seiner Uhr auf- und zu- und wieder aufmacht, aber vor allem hebt er den Blick nicht zu der jungen Interviewerin, er schaut mich nicht an.

»Mensch, was hast du für ein Selbstvertrauen gehabt, mit sechzehn«, hört man mich im Film. »Ich?«, staunt Rafael, »Selbstvertrauen? Ich war ein Blatt im Wind!« — »Oh, ganz im Gegenteil, denke ich«, fährt die Filmerin entsetzlich gekünstelt fort, »das ist die originellste Zeile Flirt, die ich je gehört habe.«

Ich war fünfzehn, als ich ihn interviewte, und hatte, um ehrlich zu sein, bis zu diesem Augenblick noch nie eine Zeile Flirt gehört, egal wie originell oder abgegriffen, allenfalls von mir selbst vor dem Spiegel, mit einer schwarzen Schiebermütze auf dem Kopf und einem geheimnisvollen Schal, der das halbe Gesicht verdeckte.

Die Videokassette, ein kleines Stativ und ein Mikrofon mit einem grauen, schon wattig gewordenen Schwamm hat meine Großmutter Vera diese Woche, wir schreiben den Oktober 2008, in einem Pappkarton auf ihrem Hängeboden gefunden, zusammen mit der alten Videokamera, einer Sony, durch deren Sucher ich in jenen Jahren die Welt betrachtete.

Zugegeben, »Film« ist ein etwas großes Wort für diese Sache. Es handelt sich um ein paar unverbundene Szenen, Jugenderinnerungen meines Vaters, nicht fertig bearbeitet. Der Ton ist entsetzlich, das Bild verblasst und grobkörnig, aber man kriegt in etwa mit, was passiert. Auf den Karton hatte Vera mit schwarzem Filzstift »Gili — Verschiedenes« geschrieben. Ich kann kaum sagen, was dieser Film mit mir macht. Wie sehr ich mich nach dem jungen Mädchen sehne, das ich damals war, das man hier im Film sieht und das, ich übertreibe nicht, wie die menschliche Variante des Vogels Dodo wirkt. Den bewahrte bekanntlich nur sein Aussterben davor, den Tod aus Peinlichkeit zu sterben. Kurz gesagt, ein Geschöpf, dem in seinem Innern noch nicht klar ist, was es ist und wohin es mal will. Alles noch offen.

Heute, vierundzwanzig Jahre nachdem ich dieses Gespräch gefilmt habe, sitze ich neben meinem Vater in Veras Haus im Kibbuz, schaue das Video zusammen mit ihm an und erschrecke, wie ich mich da exponiert habe, obwohl ich nur das Interview führe.

Eine ganze Zeit lang achte ich gar nicht auf das, was mein Vater von sich und Nina erzählt, wie sie sich kennengelernt haben und wie sehr er sie geliebt hat. Ich hocke da neben ihm, ganz klein und verkrampft — so intensiv war mein innerer Konflikt, er ist völlig ungefiltert zu sehen; wie ein Schrei aus dem jungen Mädchen, das ich war —, und ich sehe den Schrecken in ihren Augen, gerade weil alles noch dermaßen offen ist, zu offen. Offen sind sogar Fragen wie, wie viel Lebenskraft sie besitzt oder nicht besitzt oder wie viel Frau sie sein wird und wie viel Mann. Da ist sie schon fünfzehn und weiß noch nicht, was die Verwaltungsorgane ihrer DNA über sie entschieden haben.

Und ich denke mir, könnte ich mich jetzt doch für einen Moment, wirklich nur für einen Moment in ihre Welt hineinschmuggeln und ihr ein Foto von mir heute zeigen, sagen wir bei der Arbeit oder zusammen mit Meir, sogar in unserer jetzigen Situation, und ihr sagen, keine Sorge, Mädchen, zum Schluss wird sich — mit etwas Drücken und Schieben, ein paar Kompromissen, einer Prise Humor und ein bisschen produktiver Selbstzerstörung — ein Platz für dich finden, ein Platz, der ganz deiner ist, und sogar Liebe wirst du finden, es wird jemanden geben, der genau so eine große, dünne Frau mit dem Aroma des Vogels Dodo sucht.

Ich möchte zurückkehren zum Anfang, zum Brutkasten der Familie. Mal sehen, wie viel ich schaffe aufzuschreiben; bis wir auf die Insel fliegen, bleiben uns noch drei Tage. Rafaels Vater, Tuvia Bruck, war als Agronom für die gesamten Ländereien zwischen Haifa und Nazareth verantwortlich und bekleidete auch einige höhere Ämter im Kibbuz. Ein ernster, schöner Mann, der viel zuwege brachte und wenig sprach. Er liebte seine Frau Duši und pflegte sie in den Jahren ihrer Krankheit, so gut er konnte. Eine Weile nach ihrem Tod begannen die Leute im Kibbuz, ihm immer wieder von Vera zu erzählen, von Ninas Mutter. Tuvia zögerte. Vera hatte etwas, das eindeutig nicht von hier war. Immer, in jeder Situation, trug sie Lippenstift und Ohrringe. Ihr Akzent war stark, ihr Hebräisch merkwürdig (das ist bis heute so, niemand sonst spricht so wie sie), und sogar ihre Stimme klang in seinen Ohren nach Exil. Eines Abends, als er aus dem Speisesaal kam, legte ihm ein alter Kibbuznik aus der Kerngruppe der jugoslawischen Gründerpioniere den Arm auf die Schulter und sagte: »Sie ist dir ebenbürtig, eine Frau mit Werten wie du, Tuvia. Du musst wissen, sie hat Sachen erlebt, das ist kaum zu glauben, und noch kann man nicht über alles reden.«

Schließlich lud Tuvia sie zu einem Kennenlerngespräch zu sich ein. Um die Verlegenheit zu mildern, brachte Vera eine Bekannte aus ihrer Stadt in Kroatien mit, eine begeisterte Fotografin. Die beiden saßen schweigend da, ein Bein übers andere geschlagen, auf den äußerst unbequemen Sesseln aus Metallstangen und einem Geflecht dünner Nylonschnüre, die einem in den Hintern schnitten.

Sie mussten die Selbstdisziplin von Säulenheiligen aufbringen, um nicht loszuprusten, als Tuvia versuchte, den kleinen Imbiss, den seine Töchter, Hannah und Esther, vorbereitet hatten, aus der Küche ins Zimmer zu transportieren. Später hat sich Vera zweiunddreißig gemeinsame gute und sogar glückliche Jahre lang den Spaß gemacht, ihn nachzuahmen, wie er bei ihrer ersten Begegnung in die Küche geht, um eine Schale mit Erdnüssen oder Salzstangen zu holen, und ihnen dabei weiter von afrikanischen Baumwollwürmern und Zitrus-Miniermotten erzählt, wie er mit leeren Händen zurückkommt, sich mit einem Lächeln und einem wunderschönen Grübchen auf der linken Wange entschuldigt, wieder in die Küche geht und dann ein Glas mit Wildblumen reinbringt.

Während Rafaels Vater seinen komplizierten Flirttanz vollführte, schaute Vera sich um und versuchte, etwas über seine verstorbene Frau in Erfahrung zu bringen. Es gab kein Bild von ihr an der Wand, und es gab auch keine Bücherregale und Teppiche. Der Schirm der Stehlampe war von Motten zerfressen (sie fragte sich, ob das wohl die Miniermotten waren, von denen er gesprochen hatte), und aus dem Polster des Sofas schaute an einigen Stellen gelblicher Schaumstoff hervor. Veras Freundin wies mit dem Kinn auf einen zusammengeklappten Rollstuhl und eine Sauerstoffflasche, die zwischen Sofa und Wand geschoben waren. Vera spürte, die Krankheit, die über lange Jahre in diesem Haus wohnte, hatte es noch nicht ganz verlassen. Etwas davon war noch nicht wirklich vorbei. Im Wissen, dass es hier eine Rivalin gab, nahm sie nun eine aufrechtere Haltung an und mahnte Rafaels Vater, er solle sich doch endlich auch hinsetzen und ganz normal mit ihnen reden, und sofort sank er auf das Sofa und verschränkte die Arme vor der Brust.

Vera lächelte ihn aus den Tiefen ihres Frauseins an, und sein Rückgrat wurde weich. Die Freundin kam sich plötzlich überflüssig vor und stand auf, um zu gehen. Sie wechselte mit Vera ein paar rasche Worte auf Serbokroatisch, Vera zuckte die Schultern, machte mit der Hand eine Bewegung wie »das ist mir nun wirklich egal«. Tuvia, dessen ganzes Sein hier zur schnellen Begutachtung stand, war ein entschlossener und selbstsicherer Mann, doch jetzt kam er aus dem Konzept angesichts dieser kleinen Frau mit dem scharfen grünen Blick. So scharf, dass man alle paar Minuten die Augen von ihr wenden musste. Bevor sie ging, bat die Freundin um Erlaubnis, sie mit ihrer Olympus fotografieren zu dürfen. Beide waren verlegen, aber sie sagte: »Ihr seid so schön zusammen«, und sie schauten einander an und spürten zum ersten Mal die Möglichkeit, ein Paar zu werden.

Für das Foto stand Vera von dem Foltersessel auf und setzte sich neben Tuvia auf das schmale Sofa. Auf dem Bild, schwarz-weiß, stützt sich Vera mit einem Arm nach hinten ab, schaut ihn von der Seite leicht distanziert an und lächelt. Als ob sie ihn mit etwas foppte und ihr das Freude machte.

Es ist das Jahr 1963, zu Beginn des Winters. Vera ist fünfundvierzig. Eine Locke kringelt sich auf ihrer Stirn, volle, perfekte Lippen. Die Augenbrauen schmal, richtige Hedy-Lamarr-Augenbrauen, wie mit dem Stift gezogen.

Tuvia ist vierundfünfzig, trägt ein weißes Hemd mit breitem Kragen und einen handgestrickten Pullover mit dickem Zopfmuster. Er hat eine dichte schwarze Mähne mit sehr geradem Scheitel. Die Arme mit den riesigen Fäusten vor der Brust verschränkt. Er ist verlegen, und seine Stirn glänzt vor Aufregung.

Tuvia hat die Beine übergeschlagen, und erst jetzt bemerke ich, dass unter dem Tisch, der aus zwei Holzkisten und einem Brett mit einer weißen Tischdecke besteht, Veras rechter großer Zeh in einer offenen Riemchensandale leicht Tuvias linke Schuhsohle berührt, als ob sie ihn von unten kitzelte.

Die Freundin ging. Vera und Tuvia blieben allein, da saßen sie nun fest, auf dem Sofa. Als er den Arm hob, um sich die Stirn zu kratzen, bemerkte Vera das schwarze Haar, das aus dem Ärmel seines Pullovers hervorschaute. Dichtes Haar quoll auch von seiner Brust hinauf und wurde an der rötlichen Rasierlinie seines Halses gestoppt. Das schreckte sie ab und zog sie an. Ihr erster und einziger Geliebter, Miloš, hatte helle, glatte Haut gehabt, die sich in der Sonne honigfarben bräunte, und Veras Körper erinnerte sich plötzlich, wie sie und Miloš sich wie kleine Katzen aneinandergeschmiegt hatten. Sie hatte sich gern in seinem schmalen, kränklichen Körper vergraben, um ihm Wärme, Kraft und Gesundheit einzuflößen, die sie im Überfluss besaß, und um zu spüren, wie sie immer voller wurde, je mehr sie davon in ihn hineinsprudelte. Etwas in ihrem Innern zog sich zusammen, ihr Gesicht wurde traurig, beinah wäre sie aufgestanden und gegangen. Tuvia, der nicht bemerkte, welche Umwälzungen in ihr vorgingen, stand auf, stellte sich vor sie hin und sagte, er müsse jetzt noch zu einer Sitzung des Sekretariats, aber von ihm aus sei die Sache einvernehmlich und man könne es versuchen. Und er streckte ihr seine Hand entgegen, als klappe er einen Zollstock auf.

Dieser ungelenke Antrag ließ sie trotz ihrer Sehnsucht nach Miloš in schallendes Gelächter ausbrechen. Tuvia stand wie ein Gescholtener vor ihr und versuchte, wie es seine Art war, sich klein zu machen. »Also, was meinst du, Vera?«, fragte er flehend, setzte sich wieder auf die Sofakante, verloren und völlig dahingeschmolzen. Vera zögerte noch. Er gefiel ihr, er wirkte männlich, geradlinig und klar — »Ich hab sofort gesehen seine Potenzial« —, aber andererseits wusste sie so gut wie nichts über ihn.

Genau in diesem Moment, mit einem ausgesprochen erbärmlichen Timing wie in fast allen wichtigen Momenten seines Lebens, stürmte Rafael ins Haus, Tuvias jüngster Sohn, mit einem geschwollenen Auge, Verletzungen im Gesicht und Blutkrusten um den Mund. Wieder war er in eine Schlägerei verwickelt gewesen, diesmal mit älteren Jungs aus der zentralen Kibbuzschule. Er trug noch immer — wie jeden Tag und bei jedem Wetter — den Kapuzenpulli vom Tag der Beerdigung seiner Mutter. Er stieß die Fliegengittertür auf, sah seinen Vater beschämt neben Vera sitzen und erstarrte. Vera fuhr sofort hoch und ging auf ihn zu. Er brummte zur Warnung. Sie erschrak nicht. Blieb vor ihm stehen und sah ihn neugierig an.

Rafael kam unter ihrem Blick durcheinander, genau wie sein Vater: Er hatte sie schon gesehen, klar. War auf den Wegen im Kibbuz und auch im Speisesaal an ihr vorbeigegangen, aber sie hatte anscheinend keinerlei Eindruck auf ihn gemacht. Eine kleine Frau, energisch und flink, mit zusammengepressten Lippen. Das war in etwa, was er gesehen hatte. Natürlich hatte er nicht im Traum daran gedacht, dass sie die Mutter von Nina sein könnte, die Tag und Nacht seine Fantasien nährte. »Du bist Rafael«, sagte Vera mit einem Lächeln, und es klang, als wisse sie schon sehr viel mehr. Ohne den Blick von Rafael zu wenden, schickte sie Tuvia ins Badezimmer, blaues Jod und Gaze holen. Dann streckte sie die Hand zu Rafaels blutigem Gesicht und berührte mit dem Finger seinen Mundwinkel.

Ein spitzer Schrei, ein unterdrückter serbokroatischer Fluch. Tuvia kam aus dem Badezimmer gerannt. Rafael stand erschrocken da und schmeckte auf seinen Lippen das fremde Blut. Vera versuchte zu stoppen, was von ihren Fingern auf den Boden tropfte. Tuvia, der Rafael noch nie im Leben geschlagen hatte, stürzte sich auf ihn, aber Vera grätschte mit geöffneten Armen dazwischen und trennte die beiden; dabei stieß sie einen heiseren, tiefen Warnlaut aus, der nicht so klang, als käme er von einem Menschen. Ihre Bewegung und dieser Laut bewirkten, dass sich Rafael tief in der Seele wie ein Tierjunges vorkam, »das Junge eines Tieres, das um sein Kind kämpft«, so hat er es mir beschrieben.

Und trotz allem, was er ihr gegenüber empfand, wäre er plötzlich gern das Junge dieses Tiers gewesen.

Tuvia war kein gewalttätiger Mann, und was da aus ihm hervorgebrochen war, machte ihm Angst. Immer wieder murmelte er beschämt: »Entschuldige, Rafi, verzeih mir.« Vera lehnte sich an die Wand, ihr schwindelte etwas, nicht wegen des Blutes, Blut hatte sie noch nie geängstigt. Sie schloss die Augen. Ihre Lider bebten, sie wechselte heimlich ein paar schnelle Worte mit Miloš. Fast zwölf Jahre waren vergangen, seit er sich in den Folterkellern des jugoslawischen Geheimdienstes in Belgrad das Leben genommen hatte. Jetzt sagte sie ihm, sie werde mit einem anderen Mann zusammenleben, aber von ihm und von ihrer gemeinsamen Liebe werde sie sich niemals trennen.

Sie schlug die Augen auf und sah Rafael an. Dachte, wie sehr er seinem Vater ähnelte und was für ein beeindruckender Mann er einmal sein würde, sah aber auch, was das Aufwachsen fast ohne Mutter in so jungen Jahren mit ihm gemacht hatte. Auch Nina, ihre Tochter, war eine Waise, auf eine Art, die nur schwer zu erklären ist, aber Rafaels Elend, seine Einsamkeit und Verlorenheit bewirkten, dass Vera sich plötzlich als Mutter fühlte, mehr als je zuvor. Diesen Satz hat sie im Laufe der Zeit öfters wiederholt, mit ganz unterschiedlichen Betonungen. »Wie kann es sein, dass du das nie zuvor so gespürt hast?«, habe ich ihr einmal entgegengeschleudert, »du hattest doch Nina! Du hattest eine Tochter!« Wir gingen damals auf unserem Lieblingsweg, der um die Felder des Kibbuz führt, wir gingen eingehängt, so geht sie am liebsten mit mir, bis heute, trotz des Größenunterschieds, und sie antwortete, wie es ihre Art war, entsetzlich direkt: »Es ist, als wäre es mit Nina gewesen eine Schwangerschaft außerhalb von Gebärmutter, aber mit Rafi ist alles plötzlich gegangen ohne Komplikation.«

Rafael und Tuvia atmeten kaum unter ihrem Blick, und das war der Moment, in dem sie zweifelsfrei wusste, dass sie Tuvia heiraten würde, so hat sie es mir erzählt, und sie hätte ihn auch geheiratet, wenn er hässlich und ein Gauner oder Trommler in einem Bordell gewesen wäre — ein persönlicher Ausdruck von ihr, einer von vielen, dessen genaue Bedeutung mir nicht ganz klar ist, den aber Tuvias Familie samt Kindern und Kindeskindern gern übernommen hat. Denn was sind all deine schönen Ideale wert, dachte Vera in diesem Augenblick bei sich, was ist der Kommunismus wert, die ganze Völkerfreundschaft, der strahlende Rote Stern und die heldenhafte Gestalt von Pawel Kortschagin in Wie der Stahl gehärtet wurde, was sind all die Kämpfe wert, die du für eine bessere und gerechtere Welt gekämpft hast? Einen Dreck sind sie wert, wenn du diesen Jungen hier sich selbst überlässt.

Ein oder zwei Sekunden lang war jeder in sich versunken. Ich male mir gerne aus, wie die drei da stehen, die Köpfe gesenkt, als lauschten sie dem Glucksen einer Mixtur, die in ihnen zu wirken begann. Dies ist im Grunde der Moment, in dem meine Familie entstand. Und es ist auch der Moment, in dem ich selbst mich abzuzeichnen begann.

Tuvia Bruck ist mein Großvater. Vera meine Großmutter.

Rafael, Rafi, R. ist, wie bereits erwähnt, mein Vater, und Nina …

Nina ist nicht da.

Sie ist nicht da, Nina.

Aber das war schon immer ihr spezifischer Beitrag zur Familie.

Und ich? Wer bin ich?

Liebes Heft, 72 Seiten holzfrei, Marke Daftar, ich habe in den letzten zwei Tagen schon die Hälfte von dir vollgeschrieben und wir wurden bisher noch nicht ordentlich vorgestellt.

Gili, auf Englisch: »joy« oder »enjoy« oder »be happy«.

Ein schwieriger Name, wie man ihn auch deutet, vor allem, weil er im Hebräischen ein Imperativ ist: Freu dich!

Rafael hatte sich in sein Zimmer zurückgezogen, es war klein und dunkel wie eine Höhle. Er schloss die Tür und setzte sich aufs Bett. Diese kleine Frau machte ihm Angst. Noch nie hatte er seinen Vater so hilflos gesehen. Auf der anderen Seite der Tür führte Vera Tuvia zum Sofa und ließ ihn ihre zwei Finger verbinden, in die Rafael gebissen hatte. Sie fand Gefallen an der hellen Farbe ihrer Hand in seinen Händen. Ein gutes Schweigen lag zwischen ihnen. Tuvia machte den Verband fertig und befestigte ihn mit einer Sicherheitsnadel. Er kam mit dem Gesicht nah an ihre Finger und biss einen störrischen Faden ab, und das Herz ging ihr auf von so viel Mannsein. Er fragte, ob sie Schmerzen habe, und sie murmelte: »Bin ja selber schuld.« Sie unterhielten sich leise. Er sagte: »Der Junge ist so, seit seine Mutter gestorben ist. Im Grunde, seit sie krank wurde.« Vera legte ihre verbundene Hand auf seine Hand. »Ich habe Nina und du hast Rafael.« Das leise Sprechen brachte sie einander näher. Sie beherrschte sich, nicht mit den Fingern durch sein dichtes Haar zu fahren.

»Also, was sagst du, Vera, vielleicht sollten wir …«

»… es zusammen versuchen, warum nicht.«

Vor zwei Tagen haben wir Veras Neunzigsten gefeiert (mit zweimonatiger Verspätung; an ihrem eigentlichen Geburtstag hatte sie eine Lungenentzündung, deshalb haben wir das Fest verschoben). Die Familie hat im Kibbuz gefeiert, im Klubhaus. Die »Familie« — das war natürlich die von Tuvia, der hatte sich Vera seinerzeit angeschlossen, aber in den fünfundvierzig Jahren ist sie selbst zu deren Mittelpunkt geworden. Schon komisch, die meisten ihrer Enkel und Urenkel, die mit ihr schmusen und um ihre Aufmerksamkeit wetteifern, wissen noch nicht einmal, dass sie nicht ihre leibliche Großmutter ist. Bei uns erlebt jedes Kind ein kleines Initiationsritual, wenn ihm oder ihr, in der Regel im Alter von etwa zehn Jahren, plötzlich die Wahrheit dämmert. Dann stellen sie immer ein oder zwei Fragen, legen die Stirn in Falten, kneifen die Augen zusammen, gefolgt von einem Kopfschütteln, einer Art kurzem Schauder, der die neue, beunruhigende Information ganz schnell wieder abschüttelt.

Hannah, Großvater Tuvias Erstgeborene und die große Schwester meines Vaters, hielt bei der Feier eine kleine Rede: »Nach den zweiunddreißig Jahren, die sie und unser Vater zusammen waren, kann ich aus vollem Herzen sagen, dass Vera nicht nur in jeder Hinsicht Teil unserer Familie ist, sondern dass wir ohne sie wohl nicht die Familie wären, die wir sind.« Hannah sprach wie immer einfach und bescheiden, und Rafael war nicht der Einzige, der sich Tränen abwischte, auch ihre Schwester Esther war sichtlich gerührt. Vera verzog den Mund — sie hat so eine automatische verächtliche Bewegung, die macht sie, wenn sie spürt, dass etwas beginnt klebrig zu werden —, und Rafael, der wie bei allen familiären Anlässen filmte, flüsterte mir verstohlen zu: »Siehst du, wie jede ihrer Bewegungen und Gesten so ganz typisch für sie ist?« Gleich zum Auftakt des Festes hatte Vera verkündet, nur sie dürfe an diesem Tag Gutes über sich sagen, und deshalb könne man ohne weitere Umstände gleich mit dem Essen beginnen. Doch diesmal hat die Familie nicht nachgegeben. Leute aller Generationen und jeden Alters erzählten Gutes über sie, sehr ungewöhnlich, denn die Brucks sind normalerweise keine großen Redner und wären nie auf die Idee gekommen, jemandem so direkt so persönliche Dinge zu sagen, und das noch dazu vor anderen Leuten. Aber Vera wollten sie es wirklich sagen. Fast jeder hier hatte seine eigene Geschichte, wie Vera ihm mal geholfen, sich um ihn gekümmert oder ihn vor etwas Schlimmem, manchmal gar vor sich selbst, bewahrt hatte. Meine Geschichte war eigentlich die sensationellste: Mit dreiundzwanzig hatte ich aus enttäuschter Liebe Hand an mich gelegt wegen eines Typen — möge sein Name aus meiner Filmografie ausgelöscht sein —, doch Vera und auch mir war klar, alles, was ich ihr sagen wollte, würde ich ihr privat erzählen, wie immer, unter vier Augen. Ein besonders herzerfrischender Moment war, als Tom, Esthers zweieinhalbjähriger Enkel, in die Windel gemacht hatte und sich, als sei dies eine kleine Unabhängigkeitserklärung, standhaft widersetzte, als seine Mutter oder Großmutter Esther ihn wickeln wollten. Als Esther ihn fragte, wer ihm denn die Windel wechseln solle, rief er begeistert: »Omivera!«, und das Gelächter war groß.

Vera sprang erstaunlich flink aus ihrem Sessel auf und lief fast wie ein junges Mädchen, nur etwas nach links gebeugt zu Tom hinüber, und während sie ihm auf einem Beistelltisch die Windel wechselte, gab sie uns ein Zeichen, wir sollten doch weitermachen, »damit wir zu Ende kommen damit«. Dabei war sie ganz in Toms lächelndes Gesicht versunken, zwitscherte auf Serbokroatisch mit ungarischem Akzent in seinen Nabel hinein und hörte dabei doch zu, was in ihrem Rücken über sie gesprochen wurde. Und als sie trotz ihrer beeindruckenden neunzig Jahre den frisch gewickelten Tom in die Luft schwang und der lachte und versuchte, nach ihrer Brille zu greifen, da spürte ich plötzlich tief in mir ein Reißen, die Trauer über etwas, das ich im Leben nie sein und nie machen würde, und da fehlte Meir mir so sehr, mein Lebensgefährte, und ich dachte mir, hätte ich ihn doch nur gebeten mitzukommen. Schließlich hatte ich doch schon vorher gewusst, wie ungeschützt und verletzlich ich hier sein würde, wenn Nina da war.

Fünfundvierzig Jahre zuvor, im Winter 1963, an dem Abend, an dem Vera und sein Vater Tuvia ihr gemeinsames Leben beginnen wollten, war Rafael zur Turnhalle des Kibbuz gegangen. Hinter der Halle gab es eine leere Sandfläche, und seit einem Jahr, seit seine Mutter gestorben war, trainierte er dort Kugelstoßen. Die Sonne war schon untergegangen, doch am Himmel hing noch ein schwacher Schein, und erste Regensplitter schwebten in der Luft. Dutzende Male stieß Rafael drei und vier Kilo schwere Kugeln. Seine Wut und sein Hass steigerten seinen Erfolg erheblich. Als ihm kalt wurde und er schon in sein Zimmer in der Kibbuzschule gehen, den Kopf im Kissen vergraben und nicht daran denken wollte, was sein Vater an diesem Abend tun würde oder vielleicht schon in ebendiesem Augenblick mit seiner jugoslawischen Hure tat, tauchte Vera vor ihm auf. Sie kam mit einem braunen Koffer, fast so groß wie sie selbst, durch Lederriemen und Metallnägel verstärkt (ein wunderschönes Stück, auf das ich schon lange ein Auge geworfen habe). Vera setzte den Koffer mitten im Schlamm ab und stand mit hängenden Armen vor Rafael, als stelle sie sich seinem Urteil. Er hatte keine Wahl. Stieß weiter Kugeln, ohne Vera anzusehen. In den zwei Wochen, seit er sie getroffen und gebissen hatte, war Rafael klar geworden, dass Vera die Mutter seiner großen Liebe war. Eine dermaßen entsetzliche Tatsache, dass er mit aller Kraft versucht hatte, sich davon abzulenken, doch jetzt stand sie leibhaftig vor ihm.

Der Regen hatte Vera überrascht. Sie trug einen dünnen, auberginefarbenen Pullover mit einem runden, blendend weißen Batistkragen und ebenso weiße, bereits schlammverschmierte Schuhe. Einen kleinen lila Hut auf dem Kopf in einem Winkel, der Rafael nicht weniger nervte als der Hut selbst, außerdem eine dünne Goldkette und Perlenohrringe, alles Dinge, die nur schnöde Städterinnen trugen.

Jetzt, wo ich das aufschreibe, kommt mir der Gedanke — das waren Veras Brautkleider, das war ihr Brautschmuck.

Und es war ihre Hochzeitsnacht.

Mit ihrem schweren ungarischen Akzent (denn bei ihr zu Hause, in Kroatien, sprach man in der Regel Ungarisch) fragte sie: »Rafael, bist du bereit zu reden einen Moment mit mir?« Doch er zog sich die Kapuze über die Augen, wandte ihr den Rücken zu und stieß noch eine Eisenkugel ins Dunkel. Vera zögerte einen Moment, marschierte dann auf ihn zu, hob eine Kugel vom Haufen und wog sie in der Hand. Rafael hielt mitten in der Bewegung inne, als habe er plötzlich vergessen, was jetzt zu tun sei. Ohne jede Vorbereitung, ohne sich um sich selbst zu drehen, nur mit einem tiefen Stöhnen, stieß Vera die Kugel unerhört weit, vielleicht einen ganzen Meter weiter als er seine.

Rafael war schmal, aber stark, einer der Stärksten in seiner Altersgruppe. Er nahm eine weitere Kugel, legte sie in die Kuhle seiner Schulter, schloss die Augen, er hatte keine Eile, und presste in diese Kugel die ganze Verachtung, die er für Vera empfand.

Das reichte ihm aus irgendeinem Grund noch nicht, und er drehte sich um sich selbst und legte in die Kugel auch den Hass auf seinen Vater, der seine Mutter jetzt mit dieser fremden Frau, mit Ninas Mutter betrügen würde. Doch selbst dieser Gedanke brachte ihn nicht dazu, die Kugel zu stoßen, und er drehte sich weiter um die eigene Achse, bis plötzlich ein stinkender Schwall Wut auf seine eigene Mutter aus ihm herausschoß, ausgerechnet auf sie, weil sie, als er gerade mal fünf gewesen war, begonnen hatte, sich in ihre Krankheit zu verschließen.

Das Dunkel wurde dichter, der Regen stärker. Vera rieb sich schnell die Hände, vielleicht weil ihr kalt war, vielleicht aus der Freude am Wettkampf, die in ihr aufflammte.

Rafael hat mir das vorgemacht, als ich ihn gefilmt habe. Ich kenne diese Bewegung von ihr und mag sie nicht. Übrigens ist sie bis heute so: In solchen Momenten scheint in ihrem Gesicht etwas Metallisches auf, eine stählerne Entschlossenheit — in den Augen, sogar auf der Haut, es passiert in Momenten des Streits oder der Konfrontation, in der Regel bei politischen Fragen. Wenn ihr zum Beispiel der Verdacht kommt, dass jemand aus der Familie oder aus dem Kibbuz ein Argument der Rechten bemüht oder es wagt, ein gutes Wort über die Siedler zu sagen, oder, Gott behüte, ein bisschen fromm wird, dann hagelt es Feuer und Schwefel.

Auch Rafael, der Knabe, hatte damals sofort gespürt, das —so formulierte er es mir gegenüber — waren keine »mütterlichen Bewegungen«. Obgleich er nicht genau wusste, was mütterliche Bewegungen waren. Er war ein absoluter Analphabet in Sachen Mütterlichkeit, als Vera in sein Leben platzte. Die nahm flink Kette, Armreifen und Ohrringe ab, legte sie auf ihren Koffer und bedeckte sie mit ihrem lächerlichen Hut. Als alles an seinem Platz lag, krempelte sie sich geschwind die Ärmel des Pullovers und der Bluse auf. Da sah Rafael ihre Armmuskeln und das Netz ihrer Venen. Entsetzt starrte er sie an: Sowas will eine Mutter sein? Mit solchen Muskeln?

Es war bereits dunkel. Aus Richtung des Carmelgebirges rollten Donner heran. Vera und Rafael sahen kaum die Kugeln, die sie stießen. Nur ihr schwarzer, metallischer Glanz schien für einen Augenblick im Licht einer Weglaterne und manchmal im Schein eines fernen Blitzes auf. Die Kugeln landeten immer näher, und wenn sie sie aus dem Schlamm aufhoben, hatten sie kaum noch die Kraft, sie noch einmal zu werfen. Aber sie machten weiter, beide stießen, stöhnten und standen schnaufend da, eine Hand in die Hüfte gestützt. Alle paar Minuten gingen sie schweigend nebeneinander die Kugeln suchen, die wie gemästete Kaulquappen in den Pfützen lagen.

Einen Moment bevor Rafael sagte, er könne nicht mehr, legte sie ihre Kugel auf den Boden, hob die Hände und ging zu ihrem Koffer. Er hatte den Eindruck, dass sie mit Würde gegen ihn verloren hatte, und das gefiel ihm. So handelt eine Mutter. (»Du musst verstehen, Gili, damals hab ich die Menschheit in zwei Gruppen geteilt, und du wirst lachen, auch die Männer: Wer ist Mutter und wer ist keine.«) Vera stand mit dem Rücken zu ihm, legte rasch ihre Armreifen und Ohrringe wieder an, setzte ihren lila Hut auf und schob ihn abermals in den Winkel, der in Rafael den Drang weckte, ihn ihr vom Kopf zu reißen, in den Schlamm zu werfen und mit beiden Füßen darauf rumzutrampeln. Dann wandte sie sich zu ihm. Sie zitterte vor Kälte, aber ihr Blick blieb fest.

»Hör mir zu einen Moment. Ich bin hierhergekommen, weil ich reden will mit dir, bevor ich reingehe in dein Haus. Du musst wissen: Ich will nicht sein deine Mutter und erst recht nicht deine Stiefmutter.« Ihr Ivrith war gar nicht schlecht. Als sie noch auf die Ausreiseerlaubnis nach Israel warteten, hatte sie in Jugoslawien zusammen mit Nina bei einer jüdischen Journalistin die Sprache gelernt. Sie sagte wohl ima choreget, »Stiefmutter«, aber wegen ihres Akzents hatte er den Eindruck, sie habe ima horeget, »tötende Mutter«, gesagt.

Nie im Leben wirst du meine Mutter sein, hatte Rafael vor sich hin gemurmelt, nie im Leben wirst du so sein können wie meine Mutter.

In den letzten Jahren ihrer Krankheit hatte sich seine Mutter ins Schlafzimmer zurückgezogen, und er hatte sie kaum noch gesehen. Manchmal, wenn sie ihn mit ihrer neuen, kehligen, männlichen Stimme aus dem Schlafzimmer rief, war er aus dem Fenster seines Zimmers gesprungen und abgehauen. Er konnte ihr Gesicht nicht ertragen, das wie ein Ballon aufgedunsen war, wie eine Karikatur der schönen, zierlichen Mutter, die er gehabt hatte, und er ertrug auch nicht den sauren Geruch, der von ihr ausging und das Haus erfüllte und sich in seinen Kleidern und in seiner Seele festsetzte. Als er klein gewesen war, mit fünf und sechs, hatte Tuvia ihn in manchen Nächten schlafend aus dem Bett geholt und auf dem Arm ins Bett seiner Mutter getragen, damit sie ihn sah und berührte. Und wenn Rafael morgens aufwachte, merkte er am Geruchs seines Schlafanzugs, dass er nachts zu seiner Mutter gebracht worden war, und hatte, meist wutentbrannt, einen frischen verlangt.

Vera sagte zu Rafael: »Niemand auf Welt kann sein wie deine Mutter, und das hier ist dein Zuhause; ich bin hier nur Gast, aber ich verspreche dir, to do my best, und wenn du mich nicht willst, du musst nur ein Wort sagen, und ich nehme meine Sachen und geh.«

Eine Minute? Fünf Minuten? Wie lange haben sie sich dort im Regen gegenübergestanden? Dazu gibt es unterschiedliche Versionen. Vera schwört mit feierlichem, seitlichem Ausspucken, bei dem sie die Oberlippe über die Unterlippe zieht, es waren mindestens zehn Minuten. Rafael meint, ohne zu spucken, nicht länger als eine halbe Minute, und ich neige wie immer dazu, eher ihm zu glauben.

Tuvia, mein Großvater, der Agronom, hat einmal den schönen Satz gesagt: »Es gibt Samen, denen reicht schon ein Krümel Erde, um zu keimen.« Zehn Minuten oder eine halbe Minute — Vera ergriff damals jedenfalls fest seine Hände, und er zog sie nicht zurück. Noch immer trug sie einen Verband an der Stelle, wo er sie gebissen hatte, aber mit ihren kleinen Daumen streichelte sie immer wieder seine Hände und wartete, bis sich sein Weinen beruhigte. Es zeigte sich, ein Krümel Erde reicht auch für zwei, wenn sie nur verzweifelt genug sind.

Danach sagte Vera in ihrem Ben-Gurion-Befehlston: »Rafael! Auf geht’s!« Sie erlaubte ihm nicht, den Koffer zu tragen. Schweigend gingen sie zu Tuvia. Dieses Gehen in einem Regen, der schräg in die gelben Lichtkegel der Weglaternen fällt, möchte ich unbedingt einmal rekonstruieren, wenn ich meinen ersten richtigen Film drehen werde; hoffentlich bald, inschallah. Unterwegs trafen sie keine Menschenseele. Alle im Kibbuz waren zu Hause, und nur sie beide, nass und aufgewühlt, bekräftigten wortlos ihr Abkommen, das einfach und absolut war, ein Abkommen, das seitdem fünfundvierzig Jahre eingehalten und nicht ein Mal verletzt wurde.

Vor Tuvias Wohnung — »Zimmer« in der Sprache des Kibbuz — stellte Vera den Koffer an der Tür ab. Drinnen hörten sie seinen Vater eine Arie aus Die Entführung aus dem Serail singen, die sang er, wenn er gute Laune hatte. Vera schaute Rafael an. »Willst du morgen Nachmittag zum Tee kommen?« Gequält und mit gesenktem Kopf stand er da. Sie hob sein Kinn mit ihren beiden verbundenen Fingern. Niemand wäre auf die Idee gekommen, bei Rafael so etwas zu tun. »Das ist Lauf von Welt, Rafael«, sagte sie. Er dachte, nach dieser Nacht würde er seinem Vater nicht mehr in die Augen schauen können, und auch ihr nicht. »Gute Nacht«, sagte sie, und er wiederholte es tonlos.

Vera wartete, bis er hinter der Wegbiegung verschwunden war. Dann holte sie aus einem Fach des Koffers ein kleines Täschchen und machte sich mit Hilfe eines runden Spiegels und eines Konturstifts zurecht. Rafael beobachtete sie hinter einem Bougainvilleastrauch, sah, wie sie erfolglos versuchte, ihrem nassen Haar etwas Volumen zu geben — schütteres Haar hatte sie schon immer gehabt, was in meinen Augen in einem gewissen Widerspruch zum Ausmaß ihrer seelischen und körperlichen Kräfte stand. Danach hob sie ihr Gesicht zum Himmel, und ihre Lippen bewegten sich. Er dachte, sie bete, doch dann verstand er, dass sie mit jemand Verborgenem sprach, ihm etwas erklärte, zuhörte und zum Schluss einen Kuss gen Himmel schickte. In Rafaels Augen war sie »wie eine Frau im Film«, doch im Gegensatz zu diesen Frauen war sie praktisch, zupackend und auch ungeduldig und, wie sie selbst über sich sagte, »ohne ein Gramm Toleranz für bösartige Menschen und Dummköpfe«.

Vera hob erst die Nase, dann das Kinn und richtete ihren kleinen Körper auf. Rafael zwang sich, an seine zurückhaltende, stille Mutter zu denken, doch die war verschwunden und weigerte sich, vor seinem inneren Auge zu erscheinen. Vera klopfte einmal mit geballter Faust an die Tür des Hauses. Sein Vater hörte auf zu singen. Rafael wusste, das war der letzte Moment, in dem er noch etwas hätte aufhalten können. Fieberhaft suchte er seine Mutter in sich; sie sollte wissen, dass er ihr zumindest in diesem Moment treu war, oder fast treu, und sie sollte ihn endlich von all den Strafen lossprechen, die er sich ihretwegen auferlegt hatte. Aber sie sandte ihm keinerlei Zeichen, keine Reaktion. Ihre Abwesenheit erschreckte ihn, als sei ihm zusammen mit ihr ein Teil seiner Seele abhandengekommen. Da begriff er: Seine Mutter hatte ihre Vergebung für immer von ihm genommen.

»Es fühlte sich an wie ein Kainszeichen«, hatte Rafael in meine Kamera gesagt, und seine Stimme versagte.

Ich war damals, wie gesagt, erst fünfzehn, aber ich hatte schon erste Erfahrungen mit Familien, Versäumnissen und mit Dingen, die man nicht nachträglich wieder zurechtbiegen kann. Am liebsten hätte ich die Aufnahme abgebrochen, wäre zu ihm hingegangen, hätte ihn umarmt und getröstet, und natürlich habe ich mich nicht getraut. Nie hätte er mir verziehen, wenn ich so einen Shot in den Sand gesetzt hätte.

Der Regen fiel weich. Die Lampe in Form eines Einmachglases goss ihr gelbliches Licht über Vera aus. Tuvia öffnete die Tür, sagte ihren Namen, zunächst bestürzt, wegen ihrer völlig durchnässten Kleider, doch dann murmelte er ihn wieder und wieder, unermüdlich, während er sie in den Armen hielt.

Die Türe wurde geschlossen. Rafael stand draußen. Leer. Hatte keinen Schimmer, was er tun sollte. Hatte Angst, allein zu sein, Angst, er müsste sich jetzt etwas Furchtbares antun, etwas Unausweichliches, das immer stärker in ihm wurde. Eine Hand berührte seine Schulter, und er fuhr erschreckt hoch. Nina, die ihn in seinen Tag- und Nachtträumen verrückt machte. Ihr weißes, schönes und seelenloses Gesicht. Jetzt sah es für ihn aus wie das eines Raubvogels. »Mami und Papi machen’s sich lustig«, sagte sie mit einem schiefen Lächeln, »vielleicht wir auch?«

Viele Jahre später, in der Trauerwoche nach Tuvias Tod, erzählte uns Vera, was sie damals zu Tuvia gesagt hatte, als sie in ihrer Hochzeitsnacht in sein »Zimmer« ging: »Bevor wir gehen ins Bett, will ich, dass du schon jetzt weißt, ich werde dich immer ehren und deine beste Freundin sein und treu zu dir, aber lügen kann ich nicht: Ich bin eine Frau, die kann lieben (sie sagte »lohov«; ich mochte diese falsche Aussprache, sie ist so präzise) nur einen Mann im Leben, mehr nicht. Den Miloš, der gewesen ist mein Mann und gestorben ist bei Tito, den liebe ich mehr als alles andere auf Welt, mehr als mein Leben. Jede Nacht werd ich dir erzählen von ihm, und auch, was mir passiert ist im Lager, weil ich ihn so sehr geliebt habe. Und noch etwas: Ich weine viel.« Und Tuvia sagte: »Gut, dass du das alles geradeheraus sagst, Vera. So gibt es keine Illusionen und keine Missverständnisse. Hier in unserem Schlafzimmer werden die Bilder von beiden hängen, von deinem Mann und von meiner Frau. Du wirst mir von ihm erzählen und ich dir von ihr, und sie werden uns beiden heilig sein.«

Und wir, die Jüngeren der Familie, Veras Kinder und Kindeskinder, die wir jeden Ort, auf den sie ihren Fuß gesetzt hat, heilig hielten und die ganze Trauerwoche an ihrer Seite verbrachten, wir senkten, wie es der Situation angemessen war, die Köpfe, zur Ehre des Verstorbenen und auch, um nicht dem Blick eines uns gegenüber Sitzenden zu begegnen und loszuprusten. Vera wischte sich eine Träne mit der Spitze ihres violetten, nach Lavendel duftenden Taschentuchs ab (sowas gibt es tatsächlich! Bis vor ein paar Jahren hat Chaled, ihr beduinischer Freund aus dem Dorf nebenan, ihr immer Lavendelsäckchen gebracht), und dann bemerkte sie, zu unser aller Erstaunen, mit ganz flacher Stimme: »Aber wenn wir, nu, wenn wir es gemacht haben, Tuvia und ich, dann haben wir Bilder von sie beide umgedreht zur Wand.« Und sie wartete mit unbeweglicher Miene, bis ihre Kinder und Kindeskinder zu Ende gelacht hatten und wieder Luft bekamen, und fügte in perfektem Timing hinzu: »Und diese Wand haben sie gekannt sehr gut.«

Wenn ich mich nun schon in diesen zweifelhaften Gefilden herumtreibe und in die Intimitäten meines Großvaters und meiner Großmutter eingedrungen bin, muss ich hier noch eine Anekdote festhalten: Keine Ahnung, wann es genau war. Wir, sie und ich, waren wie immer in ihrer einen Quadratmeter großen Miniküche im Kibbuz, und plötzlich sagte Vera ganz ohne Zusammenhang: »In unserer ersten Nacht, beim ersten Mal, als Tuvia und ich, du weißt schon, da hat Tuvia aufgesetzt ein ›Mützchen‹, so hat man genannt bei uns, obwohl er genau gewusst hat, wie alt ich war, und daran hab ich gesehen, er ist ein echter Gentleman.«

Am nächsten Morgen, während Rafael noch trunken vor Glückseligkeit und überflutet von Liebe im schönsten Schlaf seit Jahren versunken lag, packte Nina ihre Sachen in den Rucksack und verließ leise das Zimmer in der Kolonie der Aussätzigen, wo sie die Nacht verbracht hatten. Schnurstracks durchquerte sie den Kibbuz und trat ohne anzuklopfen in die Wohnung von Tuvia und Vera, die gerade das erste Mal zusammen frühstückten. Ohne Umschweife berichtete sie ihnen in allen Details, was sie mit Rafael gemacht hatte. Vera starrte sie an und dachte, selbst in den Folterkellern der UDBA in Belgrad und sogar bei den Aufseherinnen im Lager auf der Nackten Insel hat man mich nicht so gehasst, wie meine Tochter mich hasst. Sie legte Messer und Gabel beiseite und fragte: »Geht das jetzt so unser ganzes Leben lang, Nina?« Und Nina sagte: »Und noch darüber hinaus.«

Jahre später erzählte mir Vera, sie sei dann aufgestanden und habe sich vor Tuvia hingestellt und gesagt, wenn er ihr jetzt sagen würde, sie solle gehn, würde sie den Kibbuz verlassen, zusammen mit Nina, und er müsse sie nie mehr wiedersehen. Er aber stand auf, fasste ihre Schultern und sagte: »Verale, du gehst nicht mehr weg. Hier ist dein Zuhause.« Nina betrachtete die beiden und nickte. Sie hat bis heute so ein Nicken bitterer Freude, wenn einer ihrer bösen Herzenswünsche in Erfüllung geht. Sie hob den kleinen Rucksack mit ihren Sachen auf, schlang die Arme um ihn, war aber aus irgendeinem Grunde nicht in der Lage zu gehen. Vielleicht war es etwas in der Art, wie die beiden ihr gegenüberstanden, das sie aufbrachte. Dann gab es einen kurzen Schlagabtausch auf Serbokroatisch. Nina zischte, Vera betrüge Miloš. Vera schlug sich mit beiden Händen auf die Wangen und schrie, nie im Leben habe sie Miloš betrogen, im Gegenteil, sie sei ihm bis zum Wahnsinn treu geblieben, keine andere Frau hätte für ihren Mann getan, was sie für ihn getan hat. Und dann war es plötzlich still. Nina roch etwas in der Luft, ihre Haare stellten sich auf. Vera wurde weiß und schwieg mit zusammengepressten Lippen. Dann sank sie erschöpft auf ihren Stuhl.

Nina schnappte ihren Rucksack. Tuvia sagte: »Aber Nina, wir wollen dir helfen, wir beide, lass uns dir helfen.« Sie aber stampfte unter Tränen auf: »Und wehe, ihr sucht mich, habt ihr gehört? Dass ihr es nicht wagt, nach mir zu suchen!« Sie drehte sich zur Tür, hielt aber nochmal inne. »Und sag deinem Jungen einen Gruß von mir«, rief sie Tuvia zu. »Dein Junge ist der beste Mensch, den ich in meinem Leben getroffen habe.« Für einen Augenblick leuchtete in ihrem Gesicht etwas Kindliches auf, eine herzzerreißende Arglosigkeit. Manchmal, wenn ich ihr ein bisschen gut bin — gelegentlich habe ich solche Momente, der Mensch ist ja nicht aus Stein —, schaffe ich es, mir in Erinnerung zu rufen, dass auch die Arglosigkeit zu den Dingen gehört, die ihr in so jungem Alter geraubt wurden. »Und sag ihm, es ist nicht wegen ihm«, fuhr sie fort, »sag ihm, dass die Frauen ihn sehr lieben werden. Viele. Und dass er mich vergessen soll. Du wirst ihm das sagen, ja?«

Und sie verschwand.

Wieder mache ich einen zeitlichen Sprung. Ich schreibe Tag und Nacht. Übermorgen früh fliegen wir nach Kroatien, bis dahin stehe ich von diesem Stuhl nicht auf. Hier noch eine Erinnerung, die wohl auch irgendwie dazugehört: Jahre nach der Hochzeitsnacht von Vera und Tuvia — Tuvia lebte noch, der süßeste alle Großväter — schälen Oma Vera und ich in ihrer Küche Gemüse für einen Auflauf. Es ist Nachmittag, die schönste Zeit im Kibbuz und in Veras Küche. Eine niedrige Sonne schickt ihre Strahlen durch Gläser mit eingelegten Gurken, Zwiebeln und Auberginen auf dem Fensterbrett. Auf der Arbeitsplatte steht ein Eimer voller Pekannüsse, die wir am Vormittag aufgelesen haben. Veras großer Kassettenrekorder spielt Bésame mucho und ähnlich schmalzige Melodien. Ein Augenblick vollkommener Nähe zwischen uns, da sagt sie plötzlich aus heiterem Himmel: »Als ich deinen Großvater Tuvia geheiratet habe, ist das gewesen zwölf Jahre nach Miloš. Zwölf Jahre bin ich gewesen allein. Kein Mann hat mich berührt! Nicht mal mit kleine Fingernagel! Und ich wollte Tuvia haben, was denn sonst, aber am meisten wollt ich zusammen sein mit ihm, um mich zu kümmern um deinen Vater, um Rafi. Das ist für mich gewesen, wie man auf Zionistisch sagt, meine »Verwirklichung«. Und ich habe Angst gehabt vor Bett wie vor Feuer. Todesängste, was wird und wie, und ob ich überhaupt würde noch einmal wollen. Aber Tuvia hat nicht lockergelassen, ist gewesen ja trotzdem ein Mann, erst vierundfünfzig, und auch heute lässt er nicht locker, auch wenn ich längst zugemacht hätte meinen Laden.« »Oma!«, rief ich. Mir blieb fast die Luft weg, ich war gerade mal fünfzehn, was war bloß los mit den Erwachsenen in dieser Familie? Besaßen sie gar keinen Instinkt, die Arglosigkeit der Kinder zu schützen? »Warum erzählst du mir das?«

»Weil ich will, dass du alles weißt. Alles. Ohne Geheimnis zwischen uns.«

»Was für ein Geheimnis? Gibt es ein Geheimnis?«

Da kam ein Seufzer aus den Kellern ihrer Seele, die ich noch nicht kannte. »Gili, ich will bei dir alles hinterlegen, was ich gehabt habe im Leben. Alles.«

»Warum ausgerechnet bei mir?«

»Weil du so bist wie ich.«

Ich wusste schon, aus ihrem Mund war das ein Kompliment, aber etwas in ihrer Stimme und noch mehr in ihrem Blick machte mir eine Gänsehaut.

»Ich versteh nicht, Oma.«

Sie ließ das Schälmesser sinken und legte mir beide Hände auf die Schultern. Auge in Auge, ich konnte nicht kneifen. »Ich weiß, Gili, du wirst niemals zulassen, dass jemand verbiegt meine Geschichte gegen mich.«

Ich glaube, ich habe gelacht, genauer gesagt gekichert. Ich habe versucht, aus diesem Gespräch einen Witz zu machen. Damals wusste ich noch nichts von ihrer »Geschichte«.

Und plötzlich glänzten ihre Augen in einer unfassbaren, beinah tierischen Wildheit. Und ich weiß noch, für einen Moment durchfuhr mich der Gedanke, das Junge dieses wilden Tieres wollte ich nicht sein.

Natürlich haben sie Nina gesucht. Jeden Stein haben sie umgedreht, haben versucht, die Polizei einzuschalten, was nichts half, danach sind sie zu einem Privatdetektiv gegangen, der das Land vom Norden bis zum Süden durchkämmt hat und ihnen sagte: »Die Erde hat sie verschluckt. Ihr müsst euch an den Gedanken gewöhnen, dass sie nicht mehr zurückkommt.« Doch nach etwa einem Jahr schickte sie erste Lebenszeichen. Einmal in vier Wochen, mit sonderbarer Pünktlichkeit, kamen stumme Postkarten, ohne ein Wort. Aus Eilat, Tiberias, Mizpe Ramon, Kiryat Schmona. Vera und Tuvia fuhren den Postkarten hinterher, liefen die Straßen ab, gingen in Läden, Hotels, Nachtklubs und Synagogen und zeigten jedem, den sie trafen, ein Foto von ihr, das aufgenommen worden war, als sie ins Land kam. Vera nahm in diesen Jahren stark ab, ihr Haar wurde weiß. Tuvia begleitete sie überallhin, er chauffierte sie mit einem kleinen Lieferwagen, den der Kibbuz ihm zur Verfügung stellte, und sorgte dafür, dass sie aß und trank. Als er sah, dass sie immer weniger wurde, fuhr er mit ihr nach Serbien, in das kleine Dorf, in dem Miloš geboren und auch begraben war. Dort war Vera wie eine Königin. Die Familie von Miloš liebte sie und himmelte sie an; sie kamen abends zusammen, um ihr zuzuhören, wenn sie die Geschichte von ihrer Liebe zu Miloš erzählte. Morgens reparierte Tuvia Motoren von Traktoren und alten Dreschmaschinen, und Vera saß mit einem breitkrempigen Sonnenhut in einem Schaukelstuhl an Miloš’ Grab, gegenüber dem grünbewachsenen grauen Grabstein, zündete lange gelbe Wachskerzen an und erzählte ihm von den Nöten, die sie wegen ihrer Tochter Nina durchmachte, von der Suche nach ihr und von Tuvia, ohne den sie das alles nicht durchstehen würde.