Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Wussten Sie eigentlich, woher die leckerste Schokolade der Welt kommt? Dass Voodoo in Benin eine staatlich anerkannte Religionsgemeinschaft ist? Warum Aids-Waisen in Uganda vor allem eines wollen, nämlich zur Schule gehen? Wie man mitten im Busch in Ghana erfolgreich eine Krankenkasse gründet? Warum es auf Madagaskar "Baby-Restaurants" gibt? Warum ein katholischer Bischof eine Moschee bauen soll? Wie man mit Straßenlaternen die Geburtenrate senken kann? Warum man in Afrika vom Trommeln direkt auf Mobilfunk umgestellt hat? Wie man in Togo mit einem € 50-Mikroredit Unternehmer werden kann? Warum Foxholes in den Nuba Bergen Menschenleben retten? ... und warum man einen Bochumer in Togo zum Togbé (König, Häuptling, Chief) ernennt? Auf seinen fast 60 Reisen durch Afrika hat der Autor spannende Dinge erlebt und ist oft außergewöhnlichen Menschen begegnet. Davon, und wie die Arbeit von Entwicklungsorganisationen vor Ort funktioniert, erzählte er in seinen "Live-Berichten". Als Geschäftsführer der Bochumer NRO Aktion Canchanabury hatte er die Idee zu den "Live-Berichten", um die Freunde und Förderer der Aktion möglichst unmittelbar und "live" an seinen Reisen in afrikanische Länder teilhaben zu lassen. Alle zwei bis drei Tage verschickte er per E-Mail tagesaktuelle Berichte. Auch jetzt im (Un-)Ruhestand setzt er die Serie der Live-Berichte fort. Erwarten Sie nun allerdings keine Berichte, die intellektuell-distanziert Entwicklungsprobleme auf einer Metaebene reflektieren. Er schreibt so, wie er Afrika persönlich erlebt und was diese Erlebnisse und Eindrücke mit ihm machen. Die Berichte entstanden meist abends nach langen Fahrten auf Afrikas Pisten, emotional bewegenden Begegnungen, durchschwitzten Gesprächen sowie teils frustrierenden, teils motivierenden Erfahrungen. Da schreibt man sich nun mal all das von der Seele, was einen bewegt. Entschuldigen Sie bitte die manchmal etwas flapsige Sprache! Die gehört zum Ruhrgebiet – und daher komme der Autor nun mal!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 449

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

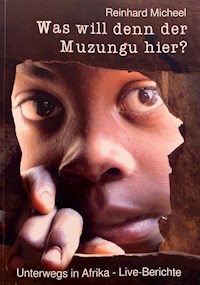

Reinhard Micheel

Was will denn der Muzungu hier?

Der Autor

Reinhard Micheel, Jahrgang 1953, ist als alter Pfadfinder gerne in der Welt unterwegs, um andere Menschen und Kulturen kennenzulernen. Seine Reisen führten ihn auf alle fünf Kontinente. Aber seit er 1979 mit zwei Freunden die Sahara und Westafrika bereiste, gehört seine große Leidenschaft Afrika ... und die hat ihn nie wieder losgelassen.

Über 26 Jahre arbeitete er als Geschäftsführer für die Bochumer Entwicklungsorganisation Aktion Canchanabury. Auch jetzt im Ruhestand ist er – soweit es Gesundheit und Geldbeutel zulassen – in Afrika unterwegs. Reinhard Micheel ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und lebt in Bochum. Dass er mitten aus dem Ruhrgebiet kommt, merkt man an der teils flapsigen Sprache, mit der er seine Geschichten erzählt! (Foto: Stefan Marx, Anrath)

Reinhard Micheel

Was will denn der Muzungu hier?

Begegnungen und Erlebnisse

in Afrika

Live-Berichte vom Schwarzen Kontinent

Impressum

Texte: © by Reinhard Micheel

Umschlaggestaltung: © by Reinhard Micheel

Titelfoto: Reinhard Micheel

Ländergrafiken: © by Thomas Zehnter, Bochum

Verlag:

Reinhard Micheel

Liebfrauenstr. 35, 44803 Bochum

Druck und Vertrieb:

Epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin

Inhaltsverzeichnis

... und was bitte ist ein Muzungu?

So etwas wie ein Vorwort

Neues aus der Mitte von Nirgendwo

Nuba Mountains/Sudan, 07. - 12. November 2012

Und plötzlich ist man Häuptling

Ghana und Togo, 29. Mai - 11. Juni 2013

Wer hat Angst vor Ebola?

Ghana und Togo, 14.-29. September 2014

Von Trommeln und Smartphones

Uganda, 10. - 23. September 2015

- Fotoseiten der Reisen -

Zurück aus dem Nirgendwo

Kenia, Südsudan und Sudan, 28. Januar - 10. Februar 2016

Von Dinkas, Kühen und engagierten Menschen

Südsudan, 03. - 21. April 2017

Zwischen Voodoo und Moderne

Benin, 23. Februar - 08. März 2018

Zwischen Pest und Paradies

Madagaskar, 17. - 30. November 2018

Ein dickes Dankeschön

Abkürzungsverzeichnis

... und jetzt noch etwas für Neugierige!

Wenn die Löwen ihre eigenen Geschichtsschreiber hätten,

wären nicht immer die Jäger die Sieger.

Afrikanisches Sprichwort

Das Dunkelste an Afrika ist und war schon immer unsere Unwissenheit.

Thomas Brückner

über den Literaturnobelpreis 2021

... und was bitte ist ein Muzungu!

Muzungu! Muzungu! So riefen mir bei einer meiner ersten Afrikareisen die Kinder hinterher. Auch von Erwachsenen hatte ich das Wort schon gehört. Da ich ein neugieriger Zeitgenosse bin, wollte ich natürlich wissen, was Muzungu bedeutet. Meine afrikanischen Freunde sagten mir, dass das der Begriff für Weiße sei! Aha! Aber da steckt doch mehr dahinter!

Ich habe also etwas recherchiert und dabei herausgefunden, dass der Ausdruck Muzungu aus dem Suaheli stammt und ursprünglich in der Region der Großen Afrikanischen Seen verwendet wird. Wörtlich übersetzt bedeutet er „jemand der ziellos herumwandert“ oder „Wanderer“. Er beschrieb im 18. Jahrhundert europäische Forscher, offensichtlich weil diese auf ihren Forschungsreisen beständig unterwegs waren. Heute steht er für „jemand mit weißer Haut“ oder „Hellhäutiger“. Dabei kann Muzungu liebevoll oder beleidigend gemeint sein. Oft wird es von Kindern gerufen, um die Aufmerksamkeit eines Weißen auf sich zu ziehen.

So bin ich als Muzungu nun seit über 43 Jahren auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs. Ich mag den Begriff, denn zu Beginn traf die Bedeutung des „ziellosen Herumwanderns“ ziemlich genau auf mich zu. Afrika war seinerzeit die Kulisse für mein Bedürfnis nach Abenteuern und Herausforderungen. Von den Menschen, deren Kulturen und Problemen hatte ich wenig bis keine Ahnung. Das änderte sich erst im Laufe der Jahre. Meine berufliche Tätigkeit im Entwicklungsbereich führte mich in viele Länder Afrikas und es öffneten sich mir Türen, die „normalen“ Afrikareisenden verschlossen bleiben. Ich lernte Menschen kennen, die mir einen Zugang zu ihren Lebenswirklichkeiten, ihrer Kultur und ihrem Denken eröffneten. Viele von ihnen sind echte Freundinnen und Freunde geworden.

Aber noch immer würde ich nicht behaupten, Afrika zu kennen! Nach jeder meiner Aufenthalte bin ich meist mit mehr Fragen als Antworten zurückgekehrt. Zu vielfältig ist dieser Kontinent, als dass er sich „einfach“ und schnell erklären ließe. Um sich selbst ein Bild zu machen, möchte ich Sie einladen, mich auf einigen meiner Afrikareisen zu begleiten. Schnell werden Sie feststellen, dass Afrika viel mehr ist als Krieg, Hunger und Seuchen. Neben allen unbestreitbar vorhandenen Problemen, denen sich die Länder Afrikas gegenübersehen, gibt es auch das andere Afrika!

Lernen Sie etwas von der Vielfalt, Geschichte und Kultur der Länder Afrikas kennen - und vor allem vom Lebensalltag seiner Menschen. Bei meinen nun fast 60 Afrika-Reisen haben mich trotz aller existentieller Sorgen und Nöte der Menschen deren unbändige Lebensfreude, die inspirierende Kreativität, der grenzenlose Optimismus, das große Improvisationstalent und die herzliche Gastfreundschaft immer wieder aufs Neue beeindruckt.

Die Reiseberichte in diesem Buch sind Teil der sogenannten „Live-Berichte“, die ich als Geschäftsführer einer kleinen Bochumer NRO, der Aktion Canchanabury, geschrieben habe. Die Idee zu den „Live-Berichten“ entstand aus der Überlegung, die Freunde und Förderer der Aktion möglichst unmittelbar und „live“ an meinen Reisen in afrikanische Länder teilhaben zu lassen. Alle zwei bis drei Tage verschickte ich per E-Mail jeweils tagesaktuelle Berichte. Diese trafen auf eine solch positive Resonanz, dass ich auch jetzt im (Un-)Ruhestand die Serie der Live-Berichte fortsetze.

Erwarten Sie nun allerdings keine Berichte, die intellektuell-distanziert Entwicklungsprobleme auf einer Metaebene reflektieren. Ich schreibe so, wie ich Afrika persönlich erlebe und was diese Erlebnisse und Eindrücke mit mir machen. Die in diesem Buch enthaltenen Berichte entstanden meist abends nach langen Fahrten auf Afrikas Pisten, emotional bewegenden Begegnungen, durchschwitzten Gesprächen sowie teils frustrierenden, teils motivierenden Erfahrungen. Da schreibt man sich nun mal all das von der Seele, was einen bewegt. Entschuldigen Sie bitte die manchmal etwas flapsige Sprache! Die gehört zum Ruhrgebiet – und daher komme ich nun mal!

Neues aus der „Mitte von Nirgendwo“

Nuba Mountains/Sudan – 07.-12. November 2012

Bei meiner ersten Reise in die „Mitte von Nirgendwo“ im März 2011 herrschte für kurze Zeit Frieden im Sudan. Die Menschen in der Provinz Süd-Kordofan, zu der die Nuba-Berge gehören, hofften sich durch ein Referendum dem neuentstehenden Staat Südsudan anschließen oder einen eigenen Weg gehen zu können. Die Provinz Süd-Kordofan, die in weiten Teilen von der SPLA (Sudanese People’s Liberation Army) besetzt ist, gehört offiziell zum (Nord-)Sudan. Sie war bei den langen Verhandlungen zwischen Nord und Süd zunächst ausgeklammert worden.

Bomben auf Süd-Kordofan

Fast zeitgleich mit den Unabhängigkeitsfeiern im Süden versuchte der islamische Norden im Juni 2011 die schwarzafrikanische Bevölkerung in den Nuba-Bergen – sei sie christlich oder islamisch – systematisch zu vertreiben. Der wegen Völkermordes vom internationalen Gerichtshof in Den Haag gesuchte Diktator Baschir lässt seitdem insbesondere zivile Ziele in Süd-Kordofan bombardieren und verbreitet damit Angst und Schrecken unter der Zivilbevölkerung. Auch die Kämpfe am Boden flammten wieder auf.

Die zahlreichen zivilen Opfer, aber auch verwundete SPLA-Kämpfer, suchen Zuflucht und Hilfe im einzig funktionierenden Krankenhaus in den Nuba Mountains – dem Mother-of-Mercy-Hospital der katholischen Diözese El Obeid in Gidel. Das Hospital wird von der Aktion Canchanabury seit 2011 mit Geld- und Sachleistungen unterstützt. So half der Inhalt unseres ersten Hilfsgutcontainers mit medizinischen und klinischen Materialien, vielen Menschen das Leben zu retten. Er traf wenige Tage vor Ausbruch der Kämpfe im Juni 2011 in Gidel ein. Danach war das Hospital für viele Monate von jeglicher Versorgung abgeschnitten. Mein jetziger Besuch hat zwei Gründe. Zunächst einen praktischen: Um unsere Hilfe möglichst zielgerichtet und punktgenau zu leisten, sind Kenntnisse der äußeren Bedingungen und Gegebenheiten sowie persönliche Absprachen mit den Verantwortlichen vor Ort unerlässlich.

Der zweite Grund ist ein persönlicher: Aus langjähriger Erfahrung weiß ich, wie wichtig es für die Menschen vor Ort ist, neben aller notwendigen finanziellen Hilfe, unsere Solidarität auch durch persönliche Anteilnahme zu zeigen. In schwierigen Zeiten muss man sich sehen lassen um zu zeigen: Wir sind an eurer Seite und wir lassen euch nicht im Stich! Deshalb habe ich mich in die Nuba-Berge aufgemacht, obwohl mir viele Bedenkenträger davon abgeraten haben. Da verlasse ich mich lieber auf Father Francis, den parish priest (Gemeindepfarrer) in Gidel. Keiner kennt sich in der Gegend so gut aus wie er. Er hört und sieht dort fast alles – und das nicht nur von braven Kirchgängern. Und Francis hat gesagt: Reinhard, du kannst kommen!

Mittwoch, 07. November 2012

Um 5:00 Uhr klopft Stefan an meine Tür und fragt, ob ich nicht endlich aufstehen will! Ich weiß erst gar nicht, wo ich überhaupt bin. So tief und fest habe ich lange nicht mehr geschlafen. Vielleich liegt es an den heftigen Regenfällen, die in der Nacht über Nairobi niedergingen und deren gleichmäßiges Trommeln auf den Dächern so herrlich einschläfernd ist.

Allmählich kehrt die Erinnerung zurück: Ich bin seit zwei Tagen schon in Nairobi/Kenia - okay! Ich wohne bei meinem Freund und Kollegen Stefan Marx und seiner Familie – okay! Mit Stefan, der als Projektkoordinator für die Diözese El Obeid (DOE) arbeitet, will ich heute in die Nuba-Berge fliegen - auch okay! Aber wie war das noch mit der Uhrzeit? Ach ja, um 8:00 Uhr soll der Flieger nach Lokichoggio - so heißt der Ort wirklich - starten. Dann wird es aber höchste Zeit! Bereits nach ein paar Minuten bin ich fertig für die Reise.

Leicht „verbuscht“

Doch dann wird’s afrikanisch! Stefan muss noch tausend Sachen packen, Mails checken und viele Briefe für viele Leute einstecken. Gar nicht so einfach, wenn man bis nachts um 2:00 Uhr gearbeitet und nebenbei das Spiel Dortmund gegen Madrid geschaut hat. Stefan hat die Ruhe weg! Er lebt bereits lange in Afrika und hat in einigen Bereichen die afrikanische Gelassenheit schon stark verinnerlicht. Im Fachjargon der Nichtregierungsorganisationen (NRO) nennt man das „verbuscht sein“.

Auf dem Weg zum Wilson-Airport sammeln wir noch Martin Dawn von Trocaire, der irischen Caritas, auf und laden im DOE-Büro weiteres Material ein (Impfstoffe in Kühltaschen, sudanesische Pfund in Mengen, Solarradios, weitere Briefe und Käse, den es in den Nubas nicht gibt). Ich frage Stefan, ob wir damit nicht vielleicht die uns dreien zugestandenen 65 kg Fluggepäck überschreiten? Darauf reagiert er gelassen afrikanisch: Mal sehen!

Wenn Käse zum Problem wird

Das Einchecken läuft wider Erwarten recht problemlos ab - bis auf die rund 10 kg Käse. Die werden aber gegen Zahlung einer Extrafrachtgebühr noch akzeptiert. Die Aussicht, den Käse bis zum nächsten Flug nach Loki zwischenlagern zu müssen, erleichtert den Mitarbeitern der kleinen Airline angesichts der hohen Temperaturen und der ausgewiesenen Mindesthaltbarkeit die Entscheidung.

Im Wartebereich bricht plötzlich allgemeiner Jubel aus. Im TV wird gerade gemeldet, dass Obama die Wiederwahl geschafft hat. Besonders die anwesenden Kenianer liegen sich in den Armen. „Er ist einer der unsern!“ erklärt mir eine ältere kenianische Dame mit Tränen in den Augen. Komisch, genau diesen Spruch gab’s in Österreich vor langer Zeit schon einmal. Aber bei Obama trifft diese Assoziation ja wohl kaum zu, oder? Ich selbst und meine Kollegen sind heilfroh, dass die Wahl so ausgegangen ist.

Der eine Präsident ist gerade wiedergewählt und ein anderer Präsident sorgt für die Verspätung unseres Fluges. Kenias Präsident Kibaki will irgendwo hinfliegen und deshalb kommt der gesamte Flugverkehr aus Sicherheitsgründen zum Erliegen. Das sollte sich unsere Angela mal erlauben! Präsi Joachim käme wahrscheinlich gar nicht erst auf eine solche Idee! Dann geht’s aber endlich los! Ein bunt zusammengewürfelter Haufen (Ordensschwestern, Priester, Geschäftsleute und Vertreter internationaler NROs) sammelt sich vor der Maschine auf dem Flugfeld, um nach Lokichoggio zu fliegen.

Darunter ist eine durchaus attraktive Blondine aus den USA. Als sie sich als Gründungspräsidentin von „Wings of Light International Ministries“ vorstellt, kriege ich fast einen allergischen Schock. Diese evangelikalen Erweckungsbewegungen aus den USA sind in Afrika zu einer regelrechten Plage geworden. Und da gehe ich mit meinen Kollegen von den protestantischen NROs völlig konform.

Kein Zurück mehr

Eine Sache kommt mir mittlerweile komisch vor, wenn Stefan, Martin und ich nach dem Ziel unserer Reise gefragt werden. Ich meine bei der Antwort in den Gesichtern der Fragesteller immer irgendetwas zwischen Angst, Bedauern und Entsetzen erkennen zu können. Es folgen gute Wünsche für eine hoffentlich sichere und gesunde Heimkehr. Sollte Father Francis mit seiner Empfehlung, nach Gidel zu reisen, doch nicht so ganz richtig liegen? Jetzt gibt’s aber kein Zurück mehr!

Lokichoggio liegt noch in Kenia, nahe der Grenze zum Südsudan. Der Flugplatz ist für diesen kleinen Ort recht groß geraten. Von hier wurden während des langjährigen Bürgerkrieges im Sudan die Flüge mit Hilfsgütern der internationalen Gemeinschaft (UN, UNHCR und der NROs) für die Menschen in den Flüchtlingslagern abgewickelt. Seitdem dieser Krieg vorbei und der Süden unabhängig ist, herrscht fast Grabesruhe!

Schon bei der Landung sehen wir die Transportmaschine, die uns und einige Tonnen Hilfsgüter nach Yida im Südsudan fliegen soll. Besonders vertrauenerweckend sieht der Vogel allerdings nicht mehr aus. Zurzeit hat man jedoch keine große Auswahl. Nur wenige Airlines und Piloten sind überhaupt noch bereit, dorthin zu fliegen. Der Pilot scheint ein alter erfahrener Buschflieger zu sein, der eine Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt, die sich sofort auf uns überträgt. So klettern wir über eine wackelige Alu-Leiter in die mit unzähligen Kisten, Spritfässern, Solarbauteilen, Baumaterialien und Säcken beladene Maschine. Beim Start entwickelt der Vogel im Innenraum eine Lautstärke, bei der ich die Befürchtung hege, bleibende Hörschäden davonzutragen. Eine Unterhaltung mit meinen Reisegefährten ist während des Fluges nicht möglich, zumal man mich wegen der größeren Beinfreiheit direkt auf einem Doppelsitz allein hinter dem Cockpit platziert hat.

Was folgt, sind zweieinhalb Stunden „elementaren Fliegens“ ohne jeglichen Komfort, Service oder sonst die mit dem Fliegen üblicherweise verbundenen Annehmlichkeiten. Dafür kenne ich jetzt alle Luftlöcher und Turbulenzen, die in diesem Gebiet vorkommen können. In der Frachtmaschine gibt es leider auch keine Fenster, aus denen man sich wenigstens die tolle Landschaft des südlichen Sudan anschauen könnte.

Auch „Dr. Light“ ist gekommen

Die Landung in Yida wird noch mal zum Abenteuer. Just als wir auf der Landepiste aufsetzen, bricht die Maschine nach links aus. Mit einiger Mühe gelingt es Pilot und Copilot, das Flugzeug auf dem airstrip, wie diese unbefestigten Landepisten genannt werden, zu halten und nicht ins benachbarte Flüchtlingslager bzw. in den UN-Wagen-Park mit seinen sauberen weißen Geländewagen zu rasen. Die Fahrzeuge, die uns zusammen mit unseren Partnern erwarten, sind im Gegensatz dazu alle bis übers Dach mit rotem Lehm verschmiert. Das lässt für die Weiterfahrt Übles vermuten!

Zunächst findet unter großem Hallo, Gelächter, Umarmungen und Händeschütteln die Begrüßung statt. Father Francis und einige Mitarbeiter sind aus Gidel gekommen, um uns abzuholen. Darunter ist auch “Dr. Light“, ein Solartechniker aus Kenia, den ich letztes Jahr bereits kennengelernt habe und der trotz der Unruhen gekommen ist, um die Nuba-Berge zu „beleuchten“. Stefan kennt hier natürlich fast jeden. Selbst für mich „Weißnase“ ist es ein bisschen wie „nach Hause kommen“, so herzlich ist der Empfang.

Während die Maschine entladen wird, gehen wir zum Camp der Diözese El Obeid, das mitten im Flüchtlingslager liegt. Im Lager leben aktuell weit über 70.000 Menschen, die vor der Gewalt und dem Bombenterror in den Nuba Mountains geflohen sind. Sie werden vom UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, und zahlreichen NROs versorgt. Und wie der Nachschub mit Grundnahrungsmitteln ganz praktisch erfolgt, erfahre ich kurz darauf, als ein gewaltiges Dröhnen die Ankunft eines riesigen Transportflugzeuges ankündigt.

Da solche Riesendinger auf airstrips nicht landen können, erlebe ich meinen ersten food drop (Lebensmittelabwurf). In niedriger Höhe überfliegt die UN-Maschine die Landepiste, öffnet dabei die hintere Ladeklappe und wirft hunderte von weißen Säcken ab. Danach dreht sie ab, zieht einen großen Bogen und wiederholt den Vorgang noch dreimal, bis alle Lebensmittel abgeworfen sind. Mitarbeiter des UNHCR sammeln die Säcke mit LKWs auf. Sie bringen sie zu riesigen Zeltlagerhallen, die neben der Piste errichtet wurden. Der food drop erfolgt im abgezäunten Bereich des airstrips. Würden die Säcke über dem Flüchtlingslager abgeworfen, gäbe es neben einer ganzen Reihe von Verletzten sicher ein großes Hauen und Stechen um die begehrten weißen Säcke.

How are you, Mister?

Im Flüchtlingslager sind wir Weißnasen, wie man Europäer und Amerikaner hier nennt, ständig von Horden an Kindern umlagert. Die begrüßen uns alle mit Handschlag und fragen höflich: “How are you, Mister?“. Danach wird, wie uns Father Francis erklärt, von uns ein ebenso höfliches “I’m fine, thank you!“ erwartet. Das scheinen die ersten Ergebnisse der Englischkurse zu sein, die im Lager angeboten werden! Nach dem hundertsten Frage-und-Antwort-Spiel, stelle ich mir allerdings leicht genervt die Frage, ob man nicht allmählich mal mit der 2. Lektion anfangen sollte!

Schon nach rund einem Kilometer auf dem Weg von Yida nach Gidel ist mir klar, warum die zwei Geländewagen bis übers Dach verdreckt sind. Bereits auf diesem kurzen Stück durchqueren wir sieben Schlammlöcher. Bei zwei von ihnen tauchen wir bis weit über die Türschwellen unserer Fahrzeuge ein. Das kann ja heiter werden, denn vor uns liegen immerhin noch satte 150 km. Mein Fahrer, Father Herbert Mulaijo, meint, dass wir für die Strecke gut und gerne 10 Stunden brauchen. Und er beginnt schallend zu lachen, als er meinen entsetzten Gesichtsausdruck bemerkt. In der Regenzeit könne es oft noch viel länger dauern. Manchmal müsse man sogar mehrtägige Pausen einlegen, weil einige Flüsse nicht mehr zu durchfahren sind, bemerkt er mit leicht schadenfrohem Grinsen. Brücken gib es auf dieser, erst von den SPLA-Rebellen provisorisch angelegten Piste nirgendwo.

Ich lehne mich leicht frustriert in meinem Sitz zurück und werde bei der nächsten Bodenwelle sofort wieder gegen die Beifahrertür geschleudert. Auf meine Frage, ob die gesamte Strecke so schlimm sei, sagt er nur: Nein, es wird noch schlimmer! Ich meine schon wieder ein gewisses Grinsen bei ihm zu bemerken! Ich hätte vorher vielleicht doch einmal auf die Karte schauen sollen, dann wäre ich wenigstens in etwa vorgewarnt gewesen.

Bis zum November letzten Jahres war die Anreise nach Gidel noch relativ einfach. Man konnte bis Kauda fliegen und von dort musste man nur noch 15 km Piste fahren. Aber seit der airstrip in Kauda mehrfach das Ziel nordsudanesischer Luftangriffe war, findet sich kein Pilot mehr, der das Risiko auf sich nimmt, Kauda anzufliegen. Die Landepiste ist noch völlig intakt, denn die Bomben gingen bisher immer neben der Landebahn nieder. Die dabei verursachten Riesenkrater kann man überall „bewundern“.

Die Fahrt führt zunächst durch endlos scheinende, lichte Wälder, in denen es bis vor einigen Tagen noch heftig geregnet haben muss. Die Schlammlöcher auf der Piste werden immer breiter und tiefer. Außer einigen Kämpfern der SPLA treffen wir kaum auf Menschen. Und auf der gesamten Strecke kommt uns nur ein einziges Fahrzeug entgegen.

Abendstimmung in den Nubas

Als der Abend naht und die Sonne sich Richtung Horizont verabschiedet, kommen wir in offenes, leicht hügeliges Buschland und wir passieren kleinere Ansiedlungen. Ich liebe diese Stunde kurz vor dem Sonnenuntergang in Afrika. Die Abendsonne taucht die Landschaft in ein wunderbares weiches Licht. Darin wirkt alles so friedlich und harmonisch. Das ist die ideale Atmosphäre, um seinen Gedanken nachzuhängen und die Seele baumeln zu lassen. Heute klappt das leider nicht. Plötzlich kommen uns einige Nubas entgegengelaufen und zeigen aufgeregt zum Himmel. Dort dreht gerade eine der gefürchteten Antonovs nach Norden ab. Das Dröhnen der Motoren ist noch eine ganze Weile zu hören. Die Maschine hat, wie wir später erfahren, Kauda, Heban und zwei andere Orte bombardiert. Nach ersten Meldungen soll es keine Opfer gegeben haben, später wird aber von zwei Toten und mehreren Verletzten berichtet.

Ein Auge und ein Ohr zum Himmel

Um von den Rebellen, die meist nur leichte Waffen besitzen, nicht abgeschossen zu werden, fliegen die Maschinen in sehr großer Höhe. Das macht die Bombenabwürfe sehr ungenau und die eigentlichen Ziele werden nur selten getroffen. Umso mehr verbreiten gerade diese wahllos erscheinenden Angriffe Angst und Schrecken unter der Zivilbevölkerung. Selbst nachts tauchen mittlerweile Sukhoi-Jagdflugzeuge des Nordens am Himmel über den Nuba-Bergen auf. Von nun an haben wir immer ein Auge und Ohr zum Himmel gerichtet, damit wir keine bösen Überraschungen erleben.

Ich frage Father Herbert, ob er keine Angst habe, wenn er auf dieser Strecke oder in den Nuba-Bergen unterwegs ist? Angst durchaus, antwortet er, aber was bliebe ihm und seinen Leuten denn anderes übrig. Sie müssten schließlich alles von weither heranschaffen, damit die Menschen hier überleben können. Besonders wichtig sei das Material für das Krankenhaus, um die Kranken und Verwundeten versorgen zu können. Da müsse man schon mal Risiken in Kauf nehmen.

Panne auf der Marterstrecke

Er schaut zu mir herüber und meint, ich sei doch auch so mutig hierherzukommen, obwohl ich das nicht müsste. Er freue sich darüber, denn das würde ihm und sicherlich vielen anderen Mut machen und das Gefühl geben, dass die Nubas nicht völlig von der internationalen Gemeinschaft vergessen worden sind. Danach schweigen wir lange und hängen unseren eigenen Gedanken nach.

Kurz bevor es endgültig finster wird – und das geht hier innerhalb von Minuten – haben wir eine Panne. Dem vor uns fahrenden Toyota Landcruiser ist der Tank auf einer Seite abgerissen. Da afrikanische Fahrer Meister der Improvisation sind, macht sich Ali sofort daran, den Tank mit einem breiten Stoffgurt wieder unter dem Fahrzeug zu fixieren. Das sieht durchaus stabil aus. Die Notkonstruktion muss sich in den nächsten Stunden auf der „Marterstrecke“ noch beweisen. Bisher haben wir kaum die Hälfte geschafft und jetzt kommt auch noch die Dunkelheit.

Diesel schmeckt nicht

Nach weiteren zwei Stunden gibt’s prompt die nächste Panne. Diesmal hat‘s zur Abwechslung mal unseren Toyota erwischt! Plötzlich geht der Motor aus und lässt sich einfach nicht mehr starten. Ali muss ran! Father Herbert fährt zwar besser, aber Ali hat mehr Ahnung von Autos. Herbert meint grinsend, er sei eben für die Reparatur von Seelen und nicht von Autos zuständig.

So stehen wir zu sechst mitten im „Nirgendwo“ unter dem unbeschreiblich schönen Sternenhimmel und selbst unser Chefbastler Ali scheint ratlos zu sein. Es scheint irgendetwas mit der Dieselpumpe nicht zu stimmen. Immer wieder zieht er den Schlauch von der Pumpe, saugt den Diesel mit dem Mund an und spuckt ihn neben den Wagen! Ich bin heilfroh, dass ich das nicht machen muss. Alles stinkt mittlerweile nach Diesel und auch Ali scheint der Diesel nicht unbedingt zu schmecken.

Bewährte Hausmittel

Als wir gerade beginnen, an Alis Fähigkeiten zu zweifeln und uns innerlich auf eine unbequeme Nacht in den Sitzen der Fahrzeuge einzustellen, spuckt Ali neben dem Diesel auch einige Steinchen und Dreckklumpen aus. Die hatten sich im Dieselfilter festgesetzt und die Zufuhr zur Pumpe unterbrochen. Große Erleichterung macht sich breit, als der Wagen beim ersten Versuch sofort anspringt. So geht es noch gut drei Stunden weiter durch die Nacht, bis wir endlich nach fast 10 Stunden um ein Uhr nachts in Gidel ankommen.

Als ich aus dem Wagen steige, kann ich mich kaum noch bewegen. Aber das geht zum Glück nicht nur mir so, auch meine Begleiter sind leicht bewegungseingeschränkt. Ein Muskelkater kommt erfahrungsgemäß nach solchen Touren einen Tag später. Stefan muss in diesem Zustand sogar noch über das verschlossene Tor des Krankenhauses klettern, für das einfach kein Schlüssel mehr aufzutreiben ist. Und Dr. Tom Catena, Chef des Hospitals, den er kurz geweckt hat, um ihm die Impfstoffe zur weiteren Kühlung zu übergeben, will er kein zweites Mal aus dem Bett werfen. Meiner Einladung, als Absacker gemeinsam etwas von meinem bewährten „Anti-Malaria-Hausmittel“ (Johnny Walker Red Label) zu uns zu nehmen, wird allgemein dankend abgelehnt. So sitze ich noch einige Minuten allein mit meiner Malaria-Prophylaxe unter dem fantastischen Sternenhimmel. Aber nach kurzer Zeit fallen mir die Augen zu. Und so verschwinde ich schnell in Richtung Bett und überlasse die weitere Malaria-Vorbeugung meinem Moskitonetz!

Donnerstag, 08. November 2012

Beim Frühstück kann man feststellen, dass die Versorgung in den Nuba-Bergen nicht mehr richtig funktioniert: Es gibt nur noch Süßkartoffeln, heißen Porridge und einige High Energy Kekse aus dem World Food Programme (UN-Welt-Nahrungs-Programm). Kaffee, Tee, Hibiskus- und Baobab-Saft sind zum Glück in ausreichenden Mengen vorhanden. Etwas Diäthalten wird mir durchaus guttun.

Auf dem Weg zur Radiostation Voice of Peace (Stimme des Friedens) fühle ich die Auswirkungen unserer gestrigen Gewalttour. Schon der leichte Anstieg zum Sender bereitet mir einige Mühe. Die Radiostation, die von der mexikanischen Comboni-Schwester Mary Carmen geleitet wird, sendet von 08:00-12:00 Uhr und von 16:00-22:00 Uhr Programme in Englisch, Arabisch und in den verschiedenen Nuba-Dialekten.

Neben aktuellen Nachrichten aus aller Welt, Afrika, dem Südsudan und den Nuba-Bergen sowie Musik wendet sich der Sender mit speziellen Lern-, Bildungs- und Informationsprogrammen an Frauen, Kinder und Jugendliche. Beim Sender werden junge Rundfunkjournalisten für die speziellen Bedürfnisse des Radiomachens in Entwicklungsländern ausgebildet. Mit der Verteilung bzw. dem Verkauf preiswerter Solarradios wird zurzeit versucht, die Reichweite des Senders zu erhöhen.

Im Mother of Mercy Hospital geraten wir in die wöchentliche Impfkampagne für Babys! Man merkt es am weithin hörbaren Geschrei der kleinen Impfkandidaten. Über 80 Mütter kommen pro Woche mit ihren Babys, um diesen den nötigen Impfschutz (Masern, Polio, Diphterie etc.) verpassen zu lassen. Die Mütter sitzen gutgelaunt auf der Wartebank, weil sie mit den Impfungen ihrem Nachwuchs etwas Gutes geben können. Die Kids, die geimpft werden, schreien lauthals und die, die noch warten müssen, schauen skeptisch bis ängstlich drein.

Ich treffe Schwester Rosio, die ebenfalls aus Mexiko kommt. Als eine von zwei ausgebildeten Krankenschwestern ließ sie sich nicht evakuieren, als im Juni letzten Jahres der Krieg begann. Zusammen mit Dr. Tom und Schwester Angelina aus Uganda sowie einer Reihe angelernter einheimischer Hilfskräfte blieb sie, um sich um die Kranken und Verletzten zu kümmern.

Bis zum Sonnenuntergang

Das Mother of Mercy Hospital war seinerzeit als 80 Betten-Krankenhaus mit einem Out-Patient-Department (ambulante Abteilung) konzipiert und gebaut worden. Bereits vor dem erneuten Ausbruch des Krieges lag die Durchschnittsbelegung bei 180 stationären und täglich mehreren hundert ambulanten Patienten. Danach waren es zeitweise bis zu 500 Patienten, die stationär untergebracht werden mussten! Um diesem Andrang überhaupt Herr werden zu können, wurden auf dem Hospitalgelände Armeezelte und zusätzliche Betten unter den Sonnenvordächern des Hospitals aufgestellt.

Ich versuche mir vorzustellen, was für Zustände hier während der Kämpfe und Bombardements geherrscht haben müssen!? Dr. Tom war von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang am OP-Tisch im theatre, wie man das OP nennt, und die beiden Schwestern versuchten das Pflegechaos mit den zwar sehr engagierten, aber nur angelernten Hilfskräften zu bewältigen.

Die Geschichten, die Schwester Rosio aus dieser Zeit erzählt, sind teilweise so entsetzlich und haarsträubend, dass ich sie nicht wiedergeben möchte. Glauben würde sie sowieso niemand. Also lasse ich es auch lieber. Die drei und ihr Team haben die härtesten Zeiten jetzt hoffentlich hinter sich. Das Ergebnis ist letztlich wichtig: Ihr Einsatz unter kaum vorstellbaren Bedingungen rettete vielen Menschen das Leben, die ansonsten ihre Verletzungen nicht überlebt hätten.

Preiswürdig

Es werden viele Preise für humanitäres und friedenstiftendes Engagement verliehen. Bei einigen der Preisträger fragt man sich manchmal, ob sie ihn wirklich verdient, oder ihn nur aus politischen Gründen erhalten haben. Hätte ich mitzuentscheiden, stände das Team um Dr. Tom ganz oben auf der Liste. Einen Preis wird Dr. Tom Catena demnächst allerdings erhalten. Sein ehemaliger Football-Club in New York will ihn für seinen mutigen und unermüdlichen Einsatz in Gidel ehren. !m Februar 2013 wird er nach zweieinhalb Jahren zum ersten Mal für einige Tage in die USA fliegen.

In der brütenden Mittagshitze setze ich mich in den Schatten eines großen Baumes zu einigen Kämpfern der SPLA, die sich dort lachend und schwadronierend zur Siesta niedergelassen haben. Als ich genauer hinschaue, bemerke ich erst: Alle haben bei den Kämpfen und Bombardements ordentlich etwas abbekommen. Dem einen fehlt ein Bein, dem anderen ein Arm, ein weiterer sitzt dort mit einem dicken Kopfverband und ein vierter hat, wie er mir erzählt, sein Augenlicht durch einen Granatsplitter verloren.

Nicht ganz erfolglos

Trotzdem sind alle gut gelaunt und machen einen zuversichtlichen Eindruck. Sie berichten mir, der „Weißnase“, ganz offen über ihre Erlebnisse, z.B. wie Freunde neben Ihnen starben, sie selbst schwer verwundet wurden und sie Angehörige und Nachbarn durch die Bombenabwürfe verloren haben! Sie erzählen von Ihrer Hilflosigkeit angesichts der waffentechnischen Überlegenheit der Armee des Nordens. Und warum sie trotzdem weiterkämpfen – und das nicht ganz erfolglos!

Gefragt, woran das denn liege, kommt spontan die Antwort, dass sie im Gegensatz zu den Soldaten des Nordens wüssten, wofür sie kämpfen. Es geht um das Recht der Nuba so zu leben, wie sie es möchten und vor allem dort, wo sie schon immer gelebt haben – in den Nuba Mountains. Während wir noch dasitzen, macht eine Nachricht wie ein Lauffeuer die Runde. Die Antonov, die gestern Kauda, Heban und zwei weitere Dörfer bombardiert hatte, sei auf dem Rückweg abgeschossen worden.

Die BBC hätte es gerade gemeldet. Sofort bricht allgemeiner Jubel aus. Näheres ist nicht zu erfahren. Hoffentlich stimmt es überhaupt! Die normalerweise immer gutunterrichteten lokalen Informationsquellen - insbesondere der Infodienst Eyes and Ears of Nuba, der von einem jungen Amerikaner betrieben wird, der seit 10 Jahren hier lebt und mit einer Nuba verheiratet ist, haben den Abschuss bisher noch nicht bestätigt.

Plötzlich ist der Krieg ganz weit weg

Abends sitzen wir in illustrer Runde im Innenhof des parish compound (Pfarreigelände) unter dem unbeschreiblich schönen Sternenhimmel. Heute gibt es sogar für jeden von uns zwei Dosen kaltes Bier. Martin freut sich, dass er als Ire mitten im Nirgendwo nicht auf sein heißgeliebtes Guinness verzichten muss. Nachdem die anderen verschwunden sind, diskutieren wir zwei noch über unsere persönlichen Erfahrungen mit geteilten Ländern.

Er fragt mir fast ein Loch in den Bauch, wie das bei uns mit der Wiedervereinigung geklappt hat und wie ich es erlebt habe? Bei ihnen in Irland würde das sicherlich noch eine ganze Weile dauern! Wir müssen viel und herzlich lachen! Am späteren Abend - ich habe mittlerweile mein Malaria-Hausmittel auf zwei Gläser verteilt - lehnen wir uns in unseren Sesseln zurück und bewundern den Sternenhimmel. Wir lauschen dem Trommeln und den Gesängen eines in der Nähe stattfindenden Festes. Und plötzlich ist der Krieg wieder ganz weit weg!

Freitag, 09. November 2012

Father Francis kommt ganz aufgeregt angelaufen. “Reinhard, you have to come to the hospital! Hurry up!” und schon ist er wieder weg! Was ist los? Ist etwas passiert! Trotz der Affenhitze am heutigen Vormittag beeile ich mich zum Hospital zu laufen, was ich mit erheblichen Schweißausbrüchen zu bezahlen habe: Ich triefe wie ein Kieslaster!

Im Hospital angekommen, herrscht dort große Unruhe und Aufregung. Viele der Mitarbeiter/innen laufen übers Gelände zum Vorratshaus. Dort steht ein großer weißer LKW. Und aus dem werden Dinge entladen, die mir recht bekannt vorkommen. Es sind Unmengen an Bananen- und anderen Kartons, Rollstühle, Gehhilfen, Krankentragen, Infusionsständer und sogar ein OP-Tisch. Unser Container ist angekommen!! Alles ist feinsäuberlich mit Nummern beschriftet, was man vom Zustand vieler Kartons nicht mehr unbedingt sagen kann. Die weisen deutliche Spuren des Transportes sowie des mehrmaligen Aus- und Einladens auf. Die Bananenkisten sehen da noch mit Abstand am besten aus. Es zeigt sich mal wieder, dass unsere Strategie, möglichst viel Material von den Originalkartons in die stabileren Bananenkartons umzupacken, gar nicht so dumm ist.

Am LKW entsteht großes Gedränge. Alle wollen mithelfen. Doch bevor es richtig losgehen kann, muss der Lagerraum ausgeräumt werden. Dort hat man rund 100 Säcke Sorghum (Getreideart) zwischengelagert. Die Säcke wiegen 50 kg pro Stück und werden selbst von den Frauen locker geschultert. Danach beginnt etwas, was ich mit dem Begriff „Expressentladung“ umschreiben möchte. Alle lachen, singen und wollen so schnell wie möglich wieder am LKW sein, um die nächste Kiste in Empfang zu nehmen.

Man könnte meinen, es würde ein Akkordzuschlag bezahlt. Einigen Kisten bekommt dieses Tempo allerdings weniger. Sie gehorchen dem Gesetz der Fliehkraft und nutzen den Schwung des Abladens, um krachend neben dem nicht mehr zu stoppenden Ladeteam zu landen. Meine von Minute zu Minute lauter werdenden Einwände und Bitten um mehr Vorsicht werden ignoriert. Man grinst mich freundlich an, macht aber im gleichen Tempo weiter. Was will denn diese „Weißnase“ von uns? Anweisungen geben? Ha, das war vielleicht früher mal, jetzt machen wir das so, wie wir es für richtig und sinnvoll halten. Ich gebe es auf! Nach weiteren fünf Minuten ist alles im Lagerraum verstaut und selbst die „abgestürzten“ Kartons sind eingesammelt und soweit möglich wieder restauriert.

Keine Besserwisser-Vorschläge

Wow! Erst einmal tief Luft holen. Das war echt großes Kino, was mir da geboten wurde! Alle Mitwirkenden machen einen zufriedenen Eindruck. Okay, jetzt besser keine gutgemeinten Besserwisser-Vorschläge anbringen! Das muss ich mal in einer stillen Stunde mit Father Francis und Stefan klären. Denn für mich stellen sich schon ein paar Fragen. Wie zum Beispiel wollen die Jungs und Mädels gezielt Kisten nach ihrem Inhalt in diesem Gewirr kreuz und quer gestapelter Kisten wiederfinden? Oder: Wie kann man ggf. das Entladetempo und damit die Beschädigungsrate des Materials etwas reduzieren? Das scheint mir besonders für die Materialien angebracht zu sein, die später einmal im OP zum Einsatz kommen sollen. Doch jetzt ist zunächst einmal Loben angesagt. Ich mache die Runde, klopfe auf Schultern, schüttle Hände und versichere allen Helfern, dass sie einen guten Job machen.

Zusätzliche Luftraumbeobachter

Viel Zeit für eine Kaffeepause bleibt nicht. Father Francis und Stefan fragen Martin von Trocaire und mich, ob wir nicht Lust hätten, mit ihnen über Land zu fahren, da sie in verschiedenen Orten etwas zu erledigen hätten. Zwei zusätzliche Luftraumbeobachter können sicherlich nicht schaden, um rechtzeitig vor anfliegenden Antonovs und Sukhois zu warnen. So gilt jetzt die Regel: Ein Ohr und ein Auge gehören dem Himmel über den Nuba-Bergen.

Und es ist gar nicht so einfach, angesichts der phantastischen Gegend ringsherum und den sich immer neu bietenden Perspektiven, wachsam zu bleiben. Vor uns tut sich eine abwechslungsreiche Landschaft auf mit sanften Hügeln, gewaltigen Felsformationen, verschiedensten Baumarten und strohgedeckten Gehöften, die an den Hängen und auf den Hügeln wie kleine Burgen wirken. Und als Farbtupfer eingestreut: Blumen und blühende Büsche! Die Büsche blühen pretty in pink!

Zunächst geht’s zu einer Autowerkstatt unter freiem Himmel. Wir laden einige Reifen ab, die aufgrund der Straßenverhältnisse ziemlich gelitten haben und nun einer „Aufarbeitung“ bedürfen. Auch hier beweisen die Nubas wieder ihr Improvisationstalent. Eine moderne Werkstatteinrichtung, wie wir sie kennen, existiert nicht. Mit einfachsten Hilfsmitteln und wenig Werkzeug erzielen die geschickten Freiluftmechaniker erstaunliche Ergebnisse.

War da nicht ein Brummen in der Luft? Intensiv suchen wir den Himmel ab! Nee, da war nichts! Wir sehen scheinbar schon Gespenster! Aber besser fünfmal falsch gehört, als einmal überhört! Auf dem Rückweg kommen wir an den eingezäunten compounds verschiedener internationaler Hilfsorganisationen vorbei. Seit Beginn des Krieges im Juni 2011 sind sie alle weg.

Die compounds liegen verlassen da, nur einheimische Wachleute passen auf, dass nicht alles verschwindet. Bisher ist noch keine NGO zurückgekehrt – außer Cap Anamur/German Emergency Doctors, die eine kleine Clinic in Luere betreiben. Dorthin machen wir einen kurzen Abstecher. Die Crew freut sich uns zu sehen und man kocht uns guten deutschen Filterkaffee! Im Camp herrscht Aufbruchsstimmung. In den kommenden Tagen werden zwei Mitarbeiter zurück nach Deutschland fliegen, und die beiden neuen sind gerade erst -zusammen mit uns - in den Nuba-Bergen angekommen.

Zu wenig „Knall und Bumm“

Beim Abendessen sitzt eine junge französische Journalistin mit am Tisch. Sie ist heute auf Schleichwegen und ohne traveller permit (Einreisegenehmigung) der SPLA von Juba, der Hauptstadt des Südsudan, gekommen. Als freie Mitarbeiterin schreibt sie für die französische Nachrichtenagentur AFP und will über den Konflikt in den Nuba Mountains berichten. Irgendwie macht sie auf mich einen leicht enttäuschten Eindruck. Dieser Krieg hier macht ihr, wie ich meine herauszuhören, wohl zu wenig “Knall und Bumm“, um damit die eigene journalistische Karriere fördern zu können. Tja, das ist halt kein Krieg à la Hollywood, sondern ein echter! Und die sind subtiler, hinterhältiger und nicht einfach zu erklären!

Samstag, 10. November 2012

Den Auswirkungen dieses Krieges begegne ich morgens wieder im Hospital. Schwester Rosio hat mich eigentlich eingeladen, mit ihr einmal über die Stationen zu gehen und mir zu einigen der Patienten die entsprechenden Geschichten zu erzählen. Leider hat sie derart viel zu tun, dass sie keine Zeit für den neugierigen Besucher aus Deutschland findet. So mache ich mich, bewaffnet mit meiner Kamera, allein auf einen Streifzug durchs Hospital.

Überall nickt man mir freundlich zu, wenn ich wie üblich höflich bzw. gestenreich frage, ob ich Fotos machen darf. Doch bei dem, was ich heute zu sehen bekomme, lasse ich die Kamera aus. Denn zum einen kann ich bei vielen Verletzungen, Wunden und Verstümmelungen selbst kaum hinschauen. Zum anderen würde ich die gemachten Fotos sowieso niemandem zeigen. Besondere Dramatik erhält das Gesehene obendrein durch die Geschichten, die mir von einigen Patienten – besonders den verwundeten SPLA-Soldaten – bereitwillig erzählt werden. Bisher habe ich nur einige Antonovs und Sukhois am Himmel gesehen bzw. gehört und mir einige Bombenkrater angeschaut. Jetzt sehe ich zum ersten Mal, was dieser Sch…krieg mit den Menschen macht.

Markttag in Gidel

Nachmittags komme ich doch noch zum Fotografieren. Zusammen mit Francis und Stefan fahren wir zum Marktplatz. Heute ist Markttag in Gidel und der ist überall in Afrika ein besonderer Tag. Von weit her kommen die Menschen zusammen, um Produkte zu verkaufen, Dinge einzukaufen, Freunde zu treffen und Neuigkeiten auszutauschen. Das Angebot in Gidel ist allerdings angesichts der schlechten Versorgungslage mehr als dürftig. Ich erinnere mich, dass bei meinem letzten Besuch im März 2011 die Auswahl viel größer und die Preise deutlich niedriger waren. Heute sitzen Händler und Marktfrauen hinter ihren mageren Angeboten und warten auf Käufer, die sich ihre Waren noch leisten können.

Leisten können sich die Männer scheinbar alle ein einheimisches Gebräu mit nicht näher bekanntem Alkoholgehalt. Den Namen habe ich leider vergessen. Auch wir werden zum Mittrinken eingeladen, was wir aber auf Empfehlung von Father Francis dankend ablehnen. Die Wirkung dieses Teufelszeugs kann man überall beobachten. Obwohl ich kein Nuba verstehe, bekomme ich deutlich mit, dass das Gesöff bei einigen Marktbesuchern zum teilweisen Verlust ihrer Muttersprache führt.

Ein wenig bleich um die Nase

Manche stehen auch nicht mehr ganz so standsicher auf ihren Füßen. Sie versuchen mit ständigen Ausfallschritten sich im Gleichgewicht zu halten. Da sich unter den Trinkfreudigen einige SPLA-Kämpfer mit umgehängten AK-47 befinden, halte ich es für angebracht, diesen Ort möglichst schnell zu verlassen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wie hoch die Schwelle der Frustrationstoleranz bei ihnen ist. Grundlos lassen die sich angesichts ihrer besch…. Situation bestimmt nicht volllaufen!

Abends haben uns die Comboni-Schwestern zum Abschiedsessen eingeladen, denn morgen werden wir Gidel verlassen. Und weil die Combonis ein italienischer Orden sind, gibt’s natürlich auch Pizza und Pasta! Eine echte Abwechslung nach mehreren Tagen Bohnen und Reis! Auch unsere kleine Französin ist wieder dabei. Heute Abend ist sie allerdings recht schweigsam und ein wenig bleich um die Nase. Father Deo, der zweite Gemeindepriester in Gidel, war heute mit ihr in Heban. Dort hat es zwei Tote gegeben. Ein vierjähriges Zwillingspaar hat nur dank eines extrem aufmerksamen Schutzengels überlebt. Dieser riss die beiden in allerletzter Sekunde noch in ein Foxhole, so nennt man die Splitterschutzlöcher, kurz bevor in unmittelbarer Nähe eine Bombe explodierte. So wie mir scheint es heute auch der jungen Journalistin ergangen zu sein. Wir beide sind erstmals direkt dem Krieg begegnet. Das hinterlässt Spuren!

Es wird ein schöner Abend unter einem noch schöneren Sternenhimmel mit vielen interessanten Gesprächen zwischen Menschen aus vielen Teilen dieser Erde. Sie kommen aus dem Sudan, dem Südsudan, aus Uganda, Tansania, Kenia, Mexico, USA, Australien, Irland, Italien, Frankreich und Deutschland. Was sie verbindet ist das Engagement für die Menschen in den Nuba-Bergen, deren Schicksal ihnen nicht egal ist und für die sie bereit sind, nicht unerhebliche Risiken auf sich zu nehmen. Fetten Respekt!

Als wir später am Abend Abschied voneinander nehmen, fassen wir uns alle spontan an den Händen und bilden einen Kreis. Mir läuft eine Gänsehaut über den Rücken. Selten fühlte ich mich mit anderen Menschen, von denen ich die meisten erst seit wenigen Tagen kenne, so verbunden wie an diesem Abend in den Nuba Mountains, einem so friedvollen wie umkämpften Ort. Hier und heute erhalte ich eine neue, starke Dosis Motivation fürs Weitermachen. In dieser Nacht liege ich noch lange wach und finde trotz meiner abendlichen 40%igen „Malaria-Prophylaxe“ keinen Schlaf.

Sonntag, 11. November 2012

Erneut steht uns ein “Höllenritt“ bevor, denn heute geht’s zurück nach Yida! Doch vorher hat man uns noch eingeladen, am Sonntagsgottesdienst teilzunehmen. Er findet unter Bäumen auf dem Innenhof des parish compound statt. Wer in Afrika schon einmal eine Messe mitgefeiert hat, der weiß, dass die nie ohne Trommeln und rhythmische Gesänge auskommt. Man klatscht fast sofort automatisch mit. Zwischendurch ist man immer wieder versucht zu tanzen, so sehr geht der Rhythmus in die Beine. Eine weitere Eigenart afrikanischer Gottesdienste ist es, dass zu Beginn nicht sofort alle da sind, sondern sich die Kirchen bzw. hier der Pfarreihof erst nach und nach füllen. Alle haben ihre besten Sachen angezogen. Auch gibt es eine Kollekte! Obwohl die Nubas kaum selbst etwas haben, gibt jeder was er kann. Fast alle gehen nach vorne und werfen ihren Obolus in den Korb, um damit die Armen in der Gemeinde zu unterstützen.

Und das sind im Gegensatz zu den Kollekten in unseren Kirchen in erster Linie keine Münzen, sondern Scheine. Mit zunehmender Bewunderung betrachte ich diese „Prozession der Großzügigkeit“. Ich überlege, was man alles machen könnte, wenn bei uns die wenigen, die überhaupt noch zur Kirche gehen, ebenso überzeugt geben würden. Mir fällt eine Aussage Schwester Rosios, die schon lange in den Nuba-Bergen lebt, ein: „Trotz des Krieges und der Not sind die Nubas keine Bettler! Sie sind stolze und hart arbeitende Menschen. Wenn ein Nuba wirklich einmal um etwas bittet, dann muss er schon sehr verzweifelt sein!“ Als wir uns beim Friedensgruß alle die Hand reichen, kommt etwas von dem Feeling des Vorabends auf.

Trau‘ keiner Tankuhr

Danach heißt es Gas geben! Nach ausgiebigem Händeschütteln und Umarmungen fahren wir mit zwei Geländewagen vom Hof – um zu aller Verwunderung genau fünf Minuten später wieder zurückzukommen! Es stellt sich nämlich die Frage, wer eigentlich getankt hat und wenn ja wie viel? Da sich niemand meldet und die Tankuhr uns nicht weiterhilft – die funktioniert schon seit langem nicht mehr – heißt es umkehren. Tankstellen gibt es auf der gesamten Strecke nicht!

So wird auf dem parish compound unser Wagen aus einem der auf dem Hinweg mitgebrachten Dieselfässer betankt. Die benutzte Pumpe erinnert mich an die Umwälzpumpe des Aquariums meines Vaters. Entsprechend lange dauert der Tankvorgang. Der andere Toyota wird vorsichtshalber gleich nachgetankt. Auch seiner Tankanzeige traut man nicht mehr! Eine weise Entscheidung, denn es gehen fast 50 Liter hinein.

Wir sind gerade an Kauda vorbei, da sehen wir, wie der vor uns fahrende Toyota plötzlich abbiegt und unter einem großen Baum zum Stehen kommt. Herbert, unser Fahrer, reagiert sofort und geht ebenfalls unter dem Baum in Deckung. Keine Sekunde zu spät, denn als wir anhalten und aussteigen, hören und sehen wir es: Ein Sukhoi-Jäger zieht seine Bahn am Himmel. Wow, den hätten wir, wenn wir allein unterwegs gewesen wären, glatt übersehen. Wir starren zum Himmel und hoffen, dass er uns nicht bemerkt.

Unsere weißen Geländewagen bieten in dieser Landschaft ideale Ziele. Father Francis stellt lakonisch fest, dass die Sukhois wesentlich genauer zielen als die schwerfälligen Antonovs. Wir warten noch eine Weile und, als die Sukhoi nicht zurückkommt, trauen wir uns aus unserer Deckung. Später hören wir, dass es nicht nur eine Maschine gewesen ist, sondern gleich vier. Die haben in Kauda 12 Bomben abgeworfen, aber angeblich keinen großen Schaden angerichtet. Das wurde beim letzten Angriff auch behauptet, und hinterher waren es doch zwei Tote und mehrere Verletzte.

Von jetzt an passen wir auf wie die Schießhunde. Einer fährt und drei beobachten den Himmel. In einem kleinen Ort legen wir eine Pause ein und gönnen uns ein kurzes Mittagessen frisches Brot, Erbsenpüree, Pili-Pili und ein gebratenes Hühnchen. Hinterher wird uns ein leckerer, mit Kardamom gewürzter Kaffee serviert. Ungewöhnlich Geschmack, hat aber etwas!

Um 20:00 Uhr kommen wir nach achteinhalb Stunden im Flüchtlingslager Yida an. Es ist stockfinster! Und wenn 70.0000 Menschen gleichzeitig auf Holzfeuern ihr Essen zubereiten, bleibt kaum Luft zum Atmen. Na toll, und hier soll ich heute Nacht schlafen. Nicht nur an der kaum atembaren Luft, sondern ebenfalls am Lärm, dessen Pegel vermuten lässt, man würde in der Einflugschneise des Düsseldorfer Flughafens wohnen, weist auf die hohe Bevölkerungsdichte des Camps hin. Aber trotz Trommeln, Gesängen, Funkverkehr, Streitereien und dünner Wände schlafe ich in meinem geräumigen Zelt mitten im Refugee Camp schnell tief und fest ein.

Montag, 12. November 2012

Ich hätte nie gedacht, dass man in einem Flüchtlingslager so gut pennen kann! Auf dem Weg zur Toilette, wenn man sie denn so nennen will, komme ich am Bishop’s Hole vorbei. Das ist nicht, wie man vielleicht annehmen könnte, die für den Bischof von El Obeid reservierte Splitterschutzgrube. Nein, vielmehr handelt es sich um ein fast 3-4 m tiefes Loch. An dieser Stelle soll nämlich eine neue Toilette für den für nächsten Besuch von Bischof Macram Max Cassis entstehen.

Die heutige Morgentoilette wird auf eine kurze Katzenwäsche reduziert, denn es ist nur sehr wenig Wasser vorhanden. Das Frühstück fällt bescheiden aus: trockenes Brot, etwas Pflaumenmarmelade, die unvermeidlichen High-Energy-Kekse und zum Glück Kaffee in ausreichender Menge.

Täglich 1.000 Menschen

Yida ist ein so genanntes IDP-Camp (internally displaced persons), ein Lager für Binnenflüchtlinge. Es wurde vor 11 Monaten angesichts der dramatisch steigenden Zahl von Flüchtlingen aus den Nuba Mountains eingerichtet. In Hochzeiten kamen im Juni/Juli 2012 fast 1.000 Menschen pro Tag, zurzeit sind es 300 bis 400. Um sie kümmern sich unter Regie des UNHCR aktuell zehn Hilfsorganisationen. Die Flüchtlinge sind im Camp nach den Dörfern und Regionen ihrer Herkunft untergebracht.

Eines der größten Probleme neben der Versorgung der Menschen mit ausreichend Lebensmitteln stellt für die Camp-Leitung die Wasserversorgung dar. Derzeit existieren im Lager 10 boreholes (Wasserstellen) mit mehreren Zapfstellen. Davor stehen Hunderte Frauen und Mädchen mit Kanistern geduldig in langen Warteschlangen. Kurz darauf bei einer Rundfahrt durchs Camp können wir uns selbst ein Bild davon machen. Es gibt so etwas wie eine Haupteinkaufsstraße im Lager, auf der das Angebot um ein Vielfaches größer ist als auf dem Markt in Gidel.

Wieder auf Normalpuls

Als kurz darauf unsere Transportmaschine in Sicht kommt, müssen wir uns beeilen, um zum airstrip zu gelangen. Die Landung geht in einer Riesenstaubwolke unter, die alle und alles mit rotem „Puderzucker“ überzieht. Diesmal bringt die von der Diözese gecharterte Maschine vor allem Säcke mit Bohnen, Reis und Kartoffeln sowie 20 Fässer Diesel.

Beim Ausladen der Fässer bekommt Stefan beinahe einen Herzinfarkt. Die Entladecrew lässt die Fässer einfach aus der Ladeluke auf einen alten Autoreifen fallen. Den treffen sie allerdings nicht immer. So werden einige der Fässer ziemlich gestaucht und drohen aufzuplatzen. Zum Glück passiert das nicht. Stefan schimpft wie ein Rohrspatz und zählt die Jungs der Lade-Crew sauber an! Als endlich alles ausgeladen und Stefan fast wieder auf Normalpuls angelangt ist, klettern wir dreckig und verschwitzt in die Maschine. Auf dem Rückflug nach Loki haben wir jede Menge Platz.

Nach dem Start und mit jedem Kilometer, den wir weiter wir in den Süden fliegen, löst sich nach und nach die Anspannung der letzten Tage. Viele würden jetzt wohl sagen: „Wow, alles gut gegangen!“ Zum Glück sind wir wieder heil herausgekommen! Ich sitze nachdenklich im meinem unbequemen Flugsessel und weiß eigentlich gar nicht, was ich denken soll.

Nicht über alles schreiben

So unsicher und gefährlich die Lage in den Nuba-Bergen gewesen sein mag, subjektiv betrachtet, habe ich mich in Gidel recht sicher und wohl gefühlt. Das hat vor allem an den tollen Menschen gelegen, die ich dort getroffen habe und an deren Willen zu helfen und die Nubas nicht im Stich zu lassen. Diese Erlebnisse und Erfahrungen, besonders auch die, die ich nicht beschreiben konnte und wollte, werden mich sicherlich noch eine ganze Weile beschäftigen und so manchen Alptraum verursachen. So, jetzt freue ich mich aber erst einmal auf eine warme Dusche, um den roten Puderzucker abzuwaschen und anschließend auf ein schönes, kaltes Tusker!

„Warum ging ich nach Afrika?“, fragte ich mich. Welch eine Frage!

Wer würde angesichts all der Schönheit und all des Zaubers

nicht Afrikas Zwillingsbruder, die Hölle selbst, besuchen?!

Mary Henrietta Kingsley, 1895 in „Reisen in Westafrika

Und plötzlich ist man Häuptling

Ghana und Togo – 29.05.-11.06.2013

Wer meint, nach mehreren Reisen oder längeren Aufenthalten Afrika zu kennen und Bescheid zu wissen, wie es „dort unten“ so funktioniert, ist ein Schwätzer und Wichtigtuer. Afrika hat viele Gesichter und offenbart sich einem jedes Mal wieder neu. Mir geht es jedenfalls immer noch so - auch beim 50. Besuch! Mit den Jahren habe ich meine eigene Strategie entwickelt, um Afrika wenigstens ansatzweise verstehen zu lernen. Und die heißt: Zuhören, beobachten, erst einmal die Schnauze halten, sich auf die Menschen und ihre Kultur einlassen und vor allem nicht sofort den besserwisserischen Europäer raushängen lassen.

Mittwoch, 29. Mai 2013

Beim Hinflug sitze ich dieses Mal direkt neben der „Zukunft Afrikas“. Es handelt sich dabei übrigens um drei schwarze Babys. Alle total süß und nett bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie müde werden, Hunger bekommen und die Windeln voll haben. Aufgrund der Beengtheit im Flieger bin ich gezwungen, die Mütter bei den dann anstehenden Aufgaben – außer dem Stillen – zu unterstützen. Danach stecke ich mir sofort meine Kopfhörer in die Ohren. Ich höre mir die Brandenburgischen Konzerte an und zwar in einer enormen Lautstärke, um von der weiteren Kleinkinderbetreuung nichts mehr mitzubekommen!

Nach sechseinhalb Stunden Flug neben der „Zukunft Afrikas“ nehme ich meine Ohrenstöpsel heraus und betrete zum 50. Mal afrikanischen Boden. Die Einreise nach Ghana gestaltet sich absolut professionell. Ich werde freundlich begrüßt, man fotografiert mich und scannt meine Fingerabdrücke! Ich fühle mich an meine Einreise in die USA erinnert. Nach wenigen Minuten habe ich die Einreiseformalitäten hinter mir.

Bitte, bitte nicht schon wieder

Mit dem Gepäck klappt es allerdings nicht so schnell. Ich gebe fast schon die Hoffnung auf, dass mein Gepäck ankommt. Nur noch zwei, ebenfalls recht beunruhigt wirkende Ghanaer stehen mit mir am Gepäckband. Bitte, bitte nicht schon wieder eine Woche mit zwei T-Shirts, zwei Unterhosen, zwei Paar Socken und einer Hose auskommen müssen!! Als vorletztes Gepäckstück taucht mein Trolley auf - recht ramponiert, aber Hauptsache er ist da!

Mein Empfangskomitee macht sich bereits Sorgen. Man will gerade Peter Bakufan, Mitglied des RESEP-Teams in Damongo und ein „hohes Tier“ beim ghanaischen Zoll, in Marsch setzen, um mich aus den Klauen der Einreisebehörden zu befreien. Als ich dann doch in der Ankunftshalle auftauche, gibt‘s ein großes Hallo, viele Umarmungen und die sofortige Einladung ins „Aerostar“. Nach zwei Star, so heißt eine der lokalen, durchaus trinkbaren Biermarken, komme ich so allmählich in Ghana an.

Stefan Marx, langjähriger Projektpartner und Freund, ist extra von Nairobi herüberkommen. Gemeinsam mit Greg Iddi, unserem lokalen Koordinator für Wasser- und Solarprojekte, wird er mich die nächsten zwei Wochen in Ghana und Togo begleiten. Wir wollen unsere Projekte einmal genauer unter die Lupe zu nehmen, was sie bisher geleistet und verändert haben? Neudeutsch nennt man das in der Entwicklungsszene Wirkungsbeobachtung. Ein drittes Star kredenzt mir Yimah, der Leiter des Good-Shepherd´s-Home, dem guesthouse (Gästehaus) der katholischen Diözesen in Nordghana. Aber dann ist es genug! Ich falle in einen traumlosen Schlaf. Die Musik dazu liefert ein tropischer Regenguss, der unserem Begriff von Starkregen eine ganz neue Bedeutung gibt. Die Regenzeit hat anfangen. Eine Freude für alle Ghanaer, für mich weniger! Ich hatte bereits zuhause eine recht ergiebige Regenzeit!

Donnerstag, 30. Mai 2013

Stefan und ich sind zwar jetzt in Ghana, aber in Gedanken stecken wir beide noch voll in unserem normalen NRO-Alltag. Stefan noch viel, viel mehr als ich, da er tagtäglich mit der Kriegssituation im Sudan, speziell in den Nuba Mountains, zu tun hat. Diese Erlebnisse und Bilder lassen einen nicht so einfach los, nur weil man das Land wechselt. Von seiner sprichwörtlichen Gelassenheit und seinem Humor ist derzeit nicht viel zu merken!

Wir beschließen ins Paloma zu fahren - seit vielen Jahren unser Stammlokal in Accra! Dort wollen wir lecker essen und dabei unsere Projektbesuche vorbereiten. Doch das Paloma ist nicht mehr das, was es einmal war. Der Service ist nicht sonderlich motiviert. Stefan vermutet eine besondere Form der Schlafkrankheit. Der für uns zuständigen Kellnerin könnte man mühelos im Laufen die Schuhe besohlen. Unser Essen kommt sehr zeitversetzt an. Als Stefan seines bekommt, habe ich schon wieder Hunger.

Kulinarische Pleite

In unserem geliebten Good Shepherd’s Home erleben wir abends eine weitere kulinarische Pleite. Hier ist es üblich, bereits morgens beim Frühstück zu sagen, ob und was man abends essen möchte! Nun die Auswahl ist nicht besonders groß. Entweder man bestellt Huhn mit Spaghetti, Fisch mit Reis oder gebratenen Gemüsereis. Fisch ist heute allerdings aus und mit Blick auf die vielen Hühner, die in den kommenden Tagen ihr Leben für uns lassen müssen, entscheiden wir uns für den gebratenen Reis. Zusammen mit einer scharfen Pili-Pili-Sauce ist der durchaus schmackhaft.

Nicht unsere Baustelle

Pünktlich um 18:30 Uhr laufen wir vereinbarungsgemäß im Dining-Room ein. Wir ordern bei der ausgebildeten Restaurantfachkraft, was wir morgens bestellt haben. Die scheint wie ihre Kollegin im Paloma an der gleichen Schlafkrankheit zu leiden. Sie schaut uns ungläubig an und verschwindet in der Küche. Als sie wieder auftaucht, informiert sie uns, dass man keinen gebratenen Gemüsereis habe. Sie könnte uns plain rice (gekochten Reis ohne alles) servieren! Also, an der Verbesserung der Ausbildung im Gastronomiebereich besteht in Ghana wirklich noch dringender Handlungsbedarf.

Da dies entwicklungspolitisch aber nicht unsere Baustelle ist, belassen wir es bei einigen bissigen Kommentaren, die ich hier nicht wiedergeben möchte. Wir bitten Yimah noch, künftig etwas mehr Wert auf die Breite des gastronomischen Angebotes in seinem Guesthouse zu legen und ziehen uns nach zwei Flaschen Star zum Schlafen zurück. Kaum sind wir in unseren Zimmern verschwunden, setzt ein tropischer Regenguss ein. Der Regen prasselt derart heftig auf die Wellblechdächer, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstehen kann. Na, wenigstens ist der Regen schön warm!

Freitag, 31. Mai 2013

Um 05:30 Uhr geht’s heute ohne Frühstück in Richtung Flughafen. Und wenn man meint, dass sei eine tolle Zeit, um Staus zu vermeiden, der irrt. Selbst um diese nachtschlafende Zeit ist jetzt schon rush hour. Aber Yimah kennt alle short cuts (Abkürzungen) und Schleichwege in Accra. So kommen wir in den Genuss einer alternativen und kostenlosen Stadtrundfahrt. Der Straßenzustand auf den Hauptstraßen ist fast überall deutlich besser als bei mir zuhause in Bochum. Wer ist da eigentlich das Entwicklungsland?