Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

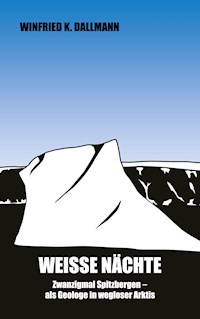

Der Mythos von Svalbard (Spitzbergen) ist weglose Arktis, riesige Gletscher, schroffe Gebirge, Mitternachtssonne und Winternacht, Stürme, Eisbären und Robben - Abenteuer und Geheimnis. Hier wollen viele Menschen aus dem Süden ihre Träume verwirklichen. Nicht wenige haben hier unvergleichliche Erlebnisse gehabt, aber auch große Enttäuschungen erlitten. Einige haben es nicht überlebt. Zu allen Zeiten seit ihrer Entdeckung - ob es nun die Wikinger waren, oder Willem Barentsz mit seiner Crew - zu allen Zeiten hat man etwas Magisches, Geheimnisvolles mit dem Namen dieser Inselgruppe in der europäischen Arktis verbunden. Heute ist Svalbard bekannt, besucht und erforscht - jedenfalls im Vergleich zu vielen anderen arktischen Gebieten der Erde. Aber immer noch ist es weglose Arktis. Viel ist darüber geschrieben worden, besonders hier in Norwegen. Was dieses Buch von anderen unterscheidet, ist der Ausgangspunkt. Wir fuhren nie des Abenteuers wegen dorthin, nie auf eigene Kosten und nie, um irgendetwas anderes als geologische Karten und Fachliteratur darüber zu veröffentlichen. Aber nun reizt es all das andere Erlebte zu Papier zu bringen. Das Thema der Erzählungen ist die Natur, ihre Herausforderungen, ihre Faszination, ihre Gefahren und die Kenntnis, wie man mit ihr umgeht. Man kommt aber auch nicht an anderen Themen vorbei: die Geschichte der Erforschung und Ausbeutung der Reichtümer, die Norwegen-Russland-Problematik und Svalbard als Spielwiese der Umweltschützer - alles aus meiner eigenen Sicht natürlich, der Sicht des zufälligen, aber aufmerksamen Beobachters. In jedem Fall ist Svalbard einzigartig.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 459

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

VORWORT

Bekanntschaft mit der Arktis (1987)

Wasser, Eis und Schnee (1988)

Paradies mit Beigeschmack (1989)

Wetterküche (1990)

Außenposten (1991)

Gletscherfronten (1993)

Winternacht (1993-94)

Texas Bar (1995)

Winde des Wandels (1997)

Bunte Berge, rote Täler (1999)

Arktische Freundschaft (2001)

Tummelplatz der Geologen (2003)

V.I.P. (2004)

Im Abseits (2005)

Eisbärenalltag (2006)

Schnee im Sommer (2007)

Unendliche Weiten (2009)

Terra incognita (2010)

Ende der Eiszeit (2011)

Neuland (2012)

James Bond auf Svalbard (2013)

Ausklang (2014)

EPILOG

ANHANG

Danksagung

Aussprache der norwegischen Namen

Bedeutung der norwegischen geographischen Namen

Karten

Kørberbreen und Hornsundtind (links), Hornsund, 1988

VORWORT

Der Mythos von Svalbard* ist weglose Arktis, riesige Gletscher, schroffe Gebirge, Stürme, Mitternachtssonne und Winternacht, Eisbären und Robben – Abenteuer und Geheimnis. Hier wollen viele Menschen aus dem Süden ihre Träume verwirklichen. Nicht wenige haben hier unvergleichliche Erlebnisse gehabt, aber auch große Enttäuschungen erlitten. Einige haben es nicht überlebt.

Zu allen Zeiten seit ihrer Entdeckung – ob es nun die Wikinger waren, von denen das berühmte Zitat in den isländischen Annalen von 1194 „Svalbarði fundinn” stammt, oder Willem Barentsz mit seiner Crew, der die Inseln im Jahre 1596 neu entdeckte und „Spitsbergen” nannte – zu allen Zeiten hat man etwas Mystisches, Magisches, Geheimnisvolles mit dem Namen dieser Inselgruppe in der europäischen Arktis verbunden.

Heute ist Svalbard bekannt, besucht und erforscht – jedenfalls im Vergleich zu vielen anderen, entlegeneren arktischen Gebieten der Erde. Svalbard ist die von allen hocharktischen Gegenden am leichtesten zugängliche. Trotz allem kommt man dort ohne viel Geld und gewissenhafte Planung nicht weit. Es fehlt die Infrastruktur. Hinzu kommt heute eine wachsende Zahl von Einschränkungen durch Verwaltungsbestimmungen, denn man will die noch weitgehend bewahrte natürliche Umwelt nicht dem ansteigenden Besucherstrom preisgeben.

Aber immer noch ist es weglose Arktis. Immer noch trifft man, abgesehen von einigen zentralen Gebieten, selten irgendjemanden. Während der Anfänge meiner Tätigkeit auf der Inselgruppe in den achtziger Jahren waren wir zu zweit oder zu dritt oft wochenlang vollkommen allein, sahen kaum andere Menschen.

Viel ist über Svalbard geschrieben worden, besonders hier in Norwegen. Was dieses Buch von anderen unterscheidet, ist der Ausgangspunkt. Wir fuhren nie des Abenteuers wegen dorthin, nie auf eigene Kosten und nie, um irgendetwas anderes als geologische Karten und Fachliteratur darüber zu veröffentlichen. Gerade habe ich meine letzte geologische Abhandlung von meiner Tätigkeit dort (1987-2015) abgeschlossen. Und nun reizt es, all das andere Erlebte zu Papier zu bringen, das wir sozusagen als Bonus mit dazu bekommen haben.

Ja, ich habe achtundzwanzig Jahre lang das Privileg gehabt, dort auf Kosten meines Wahllandes, Norwegens, zu forschen und zu kartieren, bin viel herumgekommen und habe viel erlebt. Viele Sommerurlaube mit der Familie sind deswegen nicht verwirklicht worden. Viele Menschen haben mich trotzdem beneidet. Viele, die gerne in meinen Schuhen gesteckt hätten, aber auch viele, die die wissenschaftlichen Ergebnisse meiner Tätigkeit nicht so interessieren. Denen will ich durch dieses Buch eine kleine Gegenleistung erbringen, sozusagen als Entschädigung – obwohl es natürlich niemals eine volle Entschädigung werden kann. Aber es soll auch eine Warnung sein. Denn dort oben ist nicht nur magische Schönheit, sondern auch unbarmherzige Natur, die keine Kompromisse kennt.

Das Thema der Erzählungen ist zunächst einmal die Natur an sich, ihre Herausforderungen, ihre Faszination, ihre Gefahren und die Kenntnis, wie man mit ihr umgeht. Zudem werden aber auch einige andere Aspekte aufgezeigt, an denen man nicht vorbeikommt, wenn man sich näher mit dem Land befasst – zum Beispiel die vielseitige, internationale Geschichte der Erforschung und Ausbeutung seiner Reichtümer, die Norwegen-Russland-Problematik und Svalbard als Spielwiese der Umweltschützer – alles aus meiner eigenen Sicht natürlich, der Sicht des zufälligen, aber aufmerksamen Beobachters.

Die absolut überwiegende Zeit meiner Aufenthalte hat sich in den Sommermonaten abgespielt, wo die arktischen Nächte hell sind. Trotzdem nenne ich das Buch nicht „Helle Nächte”, sondern „Weiße Nächte“. Das ist eine direkte Übersetzung der üblichen russischen Bezeichnung für die nordischen Sommernächte „belyje notschi” und ist als ein kleiner Gruß an meine russischen Freunde gedacht, mit denen ich Svalbard immer verbinden werde.

Auf Svalbard gibt es viele Kontakte und Kooperation mit anderen Ländern. Ich habe mit liebenswerten Menschen aus Deutschland, den USA, England, Frankreich, Schweden, Polen, Japan und anderen Ländern zusammengearbeitet. Trotzdem prägt die russische Gegenwart Svalbard irgendwie auf besondere Art. Neben Norwegern sind Russen die einzigen, die dort feste Siedlungen und kontinuierliche Präsenz haben, sieht man einmal von den lokalen Forschungsstationen anderer Nationen ab.

Am Anfang meiner Tätigkeit in den achtziger Jahren waren wir noch vom Kalten Krieg geprägt und russische Kontakte waren etwas Ungewöhnliches. Hier habe ich früh schon ganz normale Russen kennen und verstehen gelernt, bin von ihrer Volksseele berührt worden, habe von ihren Wünschen und Träumen erfahren und Freunde unter ihnen gewonnen. Ich wünschte, dass viel mehr Menschen in den westlichen Ländern solche Erfahrungen machen könnten. Dann wäre die Welt vielleicht ein friedlicherer Ort.

Aber Svalbard ist bei Weitem nicht nur norwegisch und russisch. Im Gegenteil, ganz andere Nationalitäten kamen zuerst. Im Grunde ist es, ob man will oder nicht, genauso viel niederländisch, schwedisch, britisch, polnisch und noch vieles andere mehr.

Svalbard ist eben einzigartig.

Tromsø, Januar 2021

* Svalbard ist der offizielle, norwegische Name der Inselgruppe, einer altnordischen Quelle folgend (Svalbarð: die „kühle Küste“), während der Name Spitsbergen nur die Hauptinsel bezeichnet. Spitsbergen, verdeutscht Spitzbergen, ist der von Willem Barentsz nach seiner neuzeitlichen Entdeckung 1596-97 eingeführte Name, der im Ausland heute noch oft für die gesamte Inselgruppe verwendet wird. In diesem Buch wird die Schreibweise „Spitzbergen“ verwendet, wenn das internationale Synonym für Svalbard gemeint ist, aber „Spitsbergen“, wenn norwegischer Namensgebung zufolge die Hauptinsel gemeint ist.

Erling Siggerud (l.) und der Verfasser (r.) bei Bamsebu, 1987

1. Kapitel

Bekanntschaft mit der Arktis

Bamsebu (Van Keulenfjorden), Sommer 1987

Vorsichtig setzte der Hubschrauber seine Kufen auf den Tundraboden, ruckelte ein paar Mal hoch und runter um zu testen, ob der Standort stabil war. Der Mechaniker stieg aus und sah nach, ob die Kufen genug Bodenkontakt hatten. Er nickte und hob die Hand. Der Pilot schaltete den Rotor ab. Ich stieg über die Trittleiste aus und meine Schuhe berührten zum ersten Mal den dünnen, mit Moos und kleinen Blütenpflanzen übersäten Boden der wirklichen Arktis. Es war der 11. Juli 1987.

Ich hatte den Winter im Norden Finnlands erlebt, war meilenweit mit dem Proviantschlitten durch die nordischen Wälder gezogen und hatte mit vor Kälte zitternden Händen den Holzofen angefeuert. Aber das war immer nur am Rande der Arktis gewesen. Hier war Hocharktis – keine Bäume, kalte Luft, trotz der gleißenden Sonne und den nicht endenden Sommernächten. Manchmal trieben kleine Eisberge im Fjord.

Nur drei Monate war es her, dass ich mein frisch gebackenes Doktorgrad-Zeugnis von der Osloer Universität erteilt bekommen hatte. Die Stelle am Norwegischen Polarinstitut hatte ich schon im Voraus, seit Januar des Jahres, angetreten. Und nun war ich hier, sollte die Geologie von Svalbard kartieren. Wenige detaillierte Karten waren bisher veröffentlicht worden, obwohl man schon einen recht guten generellen Überblick der geologischen Verhältnisse hatte. Aber viele Überraschungen lagen auf der Lauer. Eine große Aufgabe stand bevor.

Schon ein paar Tage lang waren wir mit dem Forschungsschiff R/V Lance an der Küste Süd-Spitsbergens mit ihren schroffen und spitzen, Anfang Juli noch schneebedeckten Bergen entlang gefahren, waren im Hornsund mit seinen vielen Gletscherfronten gewesen. Unsere Logistiker hatten Batterien in den Leucht- und Funkfeuern ausgewechselt, hier und da leere Benzinfässer an Bord genommen und volle wieder ausgesetzt. Andere Arbeitsgruppen waren mit dem kleinen Hubschrauber an Land geflogen worden. Aber die eigenen Füße auf den arktischen Boden zu setzen war etwas ganz anderes.

Wir waren bei der Hütte Bamsebu (Ausspr. ‚Bamssebü‘) am Van Keulenfjorden gelandet. „Bamse“ ist auf Norwegisch ein männlicher Bär, aber das Wort klingt eher gemütlich als gefährlich und wird deswegen auch für Teddybären benutzt. „Bu“ ist eigentlich eine kleine Hütte oder ein einfacher Unterschlupf. Aber Bamsebu war mehr als das – eine gemütlich eingerichtete, recht große Hütte mit Windfang, Teppich, stabilem Tisch und Sitzmöbeln. Zwei Fenster gewährten Aussicht über den Fjord, den Küstenstreifen und die hohen Berge auf der anderen Seite, viel zu vollkommen eigentlich, um meinen ersten Aufenthalt auf Svalbard hautnah zu erleben. Aber es sollten andere Jahre kommen.

Der Tundrastreifen entlang der Küste war einige hundert Meter breit. Dahinter stieg das Terrain steiler und steiler an zur Wand des 600 Meter hohen Aldegondaberget an – steilstehende Sandsteinschichten, die die schroffen Wände und einen bizarr geformten Grat verursachten. An der Küste war Geröllstrand. Dazwischen lagen unzählige Haufen von Knochen von Weiß- oder Belugawalen, die verrieten, dass es sich um einen geschichtsträchtigen Ort handelte. Der Kartenname des Ortes ist Kjeftausa (Ausspr. in etwa ‚Che‘ft-äüsa‘) und bezeichnet einen der ursprünglichen, primitiven Unterschlupfe, die hier um 1930 aus umgedrehten Booten errichtet wurden. Von hier aus wurden Weißwale mit Ruderbooten und Ringwaden (schwimmende Netze, die geschlossen werden, wenn die Tiere sich innerhalb befinden) gefangen und an Land geschlachtet. Über 500 Skelette liegen schätzungsweise hier herum.

Wir richteten unser Lager mit der Hütte als Mittelpunkt ein. Das Ausrüstungszelt hinter der Hüttenrückwand, das Schlauchboot und die lange Reihe roter Benzinkannen waren am Strand aufgereiht. Einen Wirbelknochen, vermutlich den eines Grönlandwals, benutzten wir als Hauklotz für Treibholz, während wir aus Treibholzlatten einen Sägestuhl bauten. Der Holzofen in der Hütte hielt die Innentemperatur angenehm, wenn auch schwankend.

*

Die ersten zwei bis drei Wochen lang waren wir nur zu zweit. Mein Begleiter war Erling Siggerud, der Sohn unseres Operationsleiters Thor Siggerud, der einige Erfahrung mit dem Leben und Überleben in der Arktis hatte, nicht zuletzt die Ausrüstung gut kannte und mir mit Rat und Tat zur Seite stehen sollte.

Hier verbrachte ich die erste Woche damit, mir die geologische Schichtfolge entlang der Küstenaufschlüsse anzusehen und kennenzulernen. In der Gegend gab es Sedimentgesteine vieler geologischer Perioden, so dass ich einen guten Überblick bekam und die einzelnen Formationen dann später unter schwierigeren Verhältnissen auseinanderhalten konnte.

Bei weiteren Touren, besonders mit dem Schlauchboot, waren wir aus Sicherheitsgründen grundsätzlich zu zweit unterwegs. Aber bei kürzeren Ausflügen zu Fuß in die nähere Umgebung, genoss ich es manchmal, allein zu gehen. Man ist einerseits aufmerksamer allem Ungewohnten gegenüber, kann andererseits aber auch mehr seinen eigenen Gedanken nachgehen. Mit dem umgehängten Mauser-Gewehr, dass noch aus der Besatzungszeit meiner Vorfahren zu stammen schien, dem Hammer am Gürtel, dem Notizbuch und dem geologischen Kompass in der Tasche, zog ich los und erfreute mich der wilden, menschenleeren Natur um mich her.

Der wichtigste Unterschied zu Fußtouren auf dem Festland ist, dass man ständig die Möglichkeit im Hinterkopf haben muss, auf einen Eisbären zu treffen. Gewöhnungssache zunächst, geht einem das nach und nach in Fleisch und Blut über. Zwar waren zu jener Zeit in den Sommermonaten kaum Bären an der Westküste Spitsbergens zu erwarten, aber man konnte ja nie wissen. Ging man zu sehr im Anblick der majestätischen Küsten- und Bergwelt auf und ließ die Gedanken abschweifen, wurde man bald wieder daran erinnert, weil der Schulterriemen des schweren Gewehrs sich drückend bemerkbar machte.

An vielen Tagen war in der ersten Zeit ruhiges, sonniges bis wolkiges Wetter. Nördlich unserer Hütte gab es eine Menge kleinerer Buchten und dazwischenliegende Landzungen, alle mit wohlklingenden, oft an fremde Gefilde erinnernden Namen wie Kapp Toscana, Kapp Madrid, Pitnerodden, Fleur de Lyshamna (odden: „Spitze“; hamna: „Hafen“). Ging man die Küstenlinie entlang bis zum äußersten Kap, Ahlstrandodden, waren das etwa vier Kilometer. Liebliche Geröllstrandbuchten, dazwischen kleine Uferklippen aus Sandsteinfelsen und dahinter der bei gutem Wetter in blauem Licht leuchtende Fjord! Kurz vor den Uferfelsen bei Ahlstrandodden lagen drei alte hölzerne Walfangboote auf dem Geröllstrand der Landzunge, an denen schon der Zahn der Zeit genagt hatte.

Nichts habe ich mir so eingeprägt, wie die Silhouette der Berge auf der Nordseite des fünf bis sechs Kilometer breiten Fjordes. Jeden Tag während unseres siebenwöchigen Aufenthalts sahen wir sie in den Himmel ragen – mit ihren vegetationslosen Felshängen, in denen die geologischen Schichten deutlich hervortraten und das Sedimentationsbecken aus der Tertiärzeit nachzeichneten, das durch die Hebung der Gebirgskette im Westen angehoben und verfaltet worden war. Wie ein Bilderbuch der Geologie! Verhältnisse, die man sich in anderen Gefilden mühsam aus Einzelbeobachtungen erarbeiten muss, werden einem hier, entblößt und vollkommen sichtbar, ins Bewusstsein geschrieben.

*

Bereits auf dieser ersten Expedition sollte ich spüren, dass Svalbard, obwohl zwar unter norwegischer Flagge, doch im Zeichen der Internationalität und der Spätwirkungen des Kalten Krieges stand.

Eines Tages, als wir daheim waren, hörten wir ein tiefes, vibrierendes Brummen in der Luft. Wir gingen hinaus vor die Hütte. Obwohl man noch gar nichts sah, schwoll es an, wurde bedrohlich, ließ einen vermuten, dass da irgendwo gewaltigen Kräfte im Schwung waren. Das konnte nicht unser kleiner Hubschrauber sein. Nach einer geraumen Zeit sahen wir dann einen gelben Punkt auf der anderen Fjordseite vor der Silhouette der Berge vorbeifliegen. Unglaublich, wieviel Lärm man schon hört, obwohl die Quelle noch so weit entfernt ist! Und plötzlich mischte sich ein weiteres Brummen dazu, etwa die gleiche Frequenz, aber mit verschobener Resonanz, so dass man die beiden gut auseinander halten konnte. Und dann tauchte ein weiteres Ungeheuer auf, auf unserer Fjordseite, viel näher und größer und im Nu auch viel lauter. Wie ein riesiges, gelbes Osterei mit einer konischen Stange nach hinten weg und einem überdimensionalen, fünfblättrigen Rotor auf dem Kopf. Das waren Mi-8 Hubschrauber, die der russischen Kohlengrubengesellschaft Trust Arktikugol gehörten und auf Kapp Heer, nördlich der russischen Kohlensiedlung Barentsburg, stationiert waren.

„Die fliegen immer zwei zusammen, jeder auf einer Seite des Fjordes“, sagte Erling. „Jeder von beiden hat den Auftrag, auf den anderen aufzupassen, damit sich keiner in den Westen absetzt.”

Nach und nach wurde das Brummen leiser und verschwand, den gelben Punkten folgend, am Horizont.

Später einmal, als wir mit unseren russischen Kollegen schon längst zusammen arbeiteten, landete einmal solch ein Ungetüm neben einer Hütte am Austfjorden („Ostfjord“), wo wir in jenem Jahr arbeiteten. Ich war nicht sicher, ob ich die Hütte festhalten oder mich an der Hütte festhalten sollte. Jedenfalls wackelte sie merkbar in ihrer Verankerung, während ich das Gefühl hatte, jeden Moment fortzufliegen. Und noch später saß ich selbst mehrfach in diesem Gerät – aber das ist eine andere Geschichte, auf die ich später zurückkomme.

Die Russen erzählten mir jedoch später, dass der Grund dafür, dass immer zwei zusammenflogen, reine Sicherheitsroutine gewesen war, um bei Betriebsstörungen einer Maschine auf die andere ausweichen zu können. Aber später, nach der Öffnung Russlands, flogen sie allein.

Vielleicht stimmten beide Versionen?

*

Vieles, was unsere technischen Hilfsmittel anbelangte, war für mich neu. Auf meinen häufigen privaten Touren in den Bergen Norwegens sowohl wie bei der Geländearbeit in Verbindung mit meinem Doktorstudium war ich allein oder zusammen mit einem Kameraden gewesen. Gefährliche Tiere, mit denen wir rechnen mussten, gab es nicht. Wir gingen zu Fuß, oder im Winter auf Skiern oder Schneeschuhen. Weite Strecken legte man mit dem Auto zurück. Brauchte man Hilfe, fand man irgendwo ein Telefon.

Aber hier war weglose Wildnis. Ein Telefonnetz existierte nicht. Fjorde und Gletscher versperrten den Weg. Man musste mit Eisbären rechnen. Andere Hilfsmittel waren notwendig, sowohl zur Ausführung der Arbeit als auch zur Sicherheit. Zu jener Zeit gab es noch keine Vorbereitungskurse. Wir lernten voneinander und durch Erfahrung, wie es die alten Pioniere getan hatten. Im Nachhinein bin ich dankbar, in jenen Jahren noch ein wenig die Stimmung der alten Zeit mitbekommen zu haben, von der heutzutage, wo ich das alles niederschreibe, nicht mehr so viel vorhanden ist.

Ich hatte nie ein Gewehr in der Hand gehalten, abgesehen von jenen leichten Luftdruckgewehren, mit denen man auf Jahrmärkten auf Konservendosen schoss. Hier übten wir nun mit dem schweren Mauser liegend, sitzend und stehend zu schießen – nicht auf Konservendosen, sondern auf bunte Plastikkugeln, die Schwimmer von Fischnetzten gewesen waren nun und als Strandgut überall herumlagen. Zum Üben benutzten wir Vollmantelmunition, um für die tägliche Bereitschaft hinterher wieder Teilmantelmunition mit Bleikugeln einzulegen.

Eisbären standen – und stehen noch immer – seit 1973 in der gesamten Arktis unter Naturschutz. Unsere Bewaffnung war ausschließlich zur Notwehr gedacht. Aber diese Großwildmunition war notwendig, um einen Bären im Notfall zu Fall zu bringen. Angeschossene Bären können gefährlicher sein als gesunde.

Trotzdem war Schießen nur als allerletzter Ausweg gedacht. Wir hatten auch Signalpistolen mit Knall-, Blitz- und Leuchtkugeln, mit denen man zunächst versuchen konnte, den Bären zu verjagen. Bei kürzerer Entfernung konnten wir auch Wurf-Knallkörper benutzen. Und außerdem hatten wir Stolperdrähte, die pyrotechnische Ladungen auslösten, die wir um unsere Lager ziehen konnten. Aber bei der stabilen Hütte, in der wir in diesem Jahr wohnten, machten wir uns nicht die Mühe.

Auch die Kommunikation war natürlich noch von jener Zeit geprägt. Wir hatten UKW-Handfunkgeräte, Walky-Talkys, mit denen wir untereinander sprechen konnten, falls wir uns trennen oder mehrere Gruppen bilden sollten. Diese Geräte hatten auch den maritimen Kanal 16, mit dem man vorbeifahrende Schiffe ansprechen konnte. Aber die funktionieren bekanntlich nur auf Sichtweite. Für den Kontakt mit dem Operationsleiter in Longyearbyen, der Hauptsiedlung der Inselgruppe, hatten wir ein stationäres Kurzwellen-Funkgerät in der Hütte zu stehen, für das wir die Antenne über einen zusammengesteckten, sechs Meter hohen Mast spannten. Es war üblich, jeden Abend um neun Uhr Kontakt aufzunehmen um mitteilen zu können, dass alles in Ordnung war. Gleichzeitig erfuhren wir Neuigkeiten aus der Umgebung, bekamen den Wetterbericht und hörten, was andere, entfernt liegende Gruppen erlebt hatten. Man konnte auch Wünsche für den nächsten Hubschrauber-Transport äußern. Damit wurde dieses allabendliche Gespräch, auf Norwegisch „ni-timen“, die Neun-Uhr-Zeit genannt, auch zu einer sozialen Begebenheit, die im Allgemeinen recht willkommen war – besonders natürlich, wenn man selbst Probleme oder Wünsche hatte. Aber die Tonqualität war selten gut und es erforderte eine gewisse Anstrengung, wenn man alles mitbekommen wollte.

An sonstiger Ausrüstung war es hauptsächlich das Schlauchboot, ein Zodiak Mark III, das eine gewisse Erfahrung beanspruchte – sowohl, was das Zusammensetzen und Klarmachen, als auch das Fahren bei verschiedensten Wellen und Wetterbedingungen anbelangte. In Erling hatte ich einen guten Lehrmeister. Wir erprobten auch die steifen orangefarbigen Überlebensanzüge, indem wir uns abwechselnd aus dem Boot ins Wasser fallen und voneinander bergen ließen. Diese Anzüge waren strenge Vorschrift beim Fahren in den kalten, arktischen Gewässern. Sie haben unzähligen Menschen das Leben gerettet.

Unübertroffen, zunächst aber absolut ungewohnt, war die Möglichkeit, einen Hubschrauber anzufordern. Da er mehrere Geländegruppen bediente und auch andere Aufgaben hatte, war die Zahl der Tage, an denen er zur Verfügung stand, natürlich stark begrenzt. Auch war die jeweils halbe Stunde An- und Rückflug aus Longyearbyen ein Kostenfaktor, denn Hubschrauber sind mit die teuersten Transportmittel, die man sich vorstellen kann. Das Ein- und Aussteigen bei laufendem Rotor, beim Schweben über einem Grat und andere Verhaltensweisen mussten gelernt werden. Ich stellte mich sicherlich die ersten Male nicht gerade geschickt an. Aber mit der Zeit ging es in Routine über. In späteren Jahren hatten wir auch zeitweilig einen Hubschrauber im Feldlager stationiert. Pilot und Mechaniker wohnten zusammen mit uns in Zelten. Damit konnte man ohne lange An- und Abreise kurzzeitig günstige Wetterbedingungen ausnutzen um in die oft wolkenverhangenen Berg- und Gletschergebiete zu kommen. Der Pilot wurde schnell mit den lokalen Verhältnissen vertraut und die Flüge wurden effektiver. Auch war die Anwesenheit der Mannschaft eine willkommene Abwechslung im Lager. Aber soweit war es 1987 noch nicht.

*

Eines Tages – wir glaubten uns vollkommen allein auf der weiten Welt – fuhren wir mit unserem Zodiak am Nordufer des Van Keulenfjordes entlang und kamen an einer verfallenen Hütte vorbei. Wir gingen an Land um sie zu inspizieren. Es war immer gut zu wissen, was es in der weiteren Umgebung an Notunterkünften gab, da man jederzeit irgendwo wegen schlechten Wetters oder Motorproblemen festsitzen konnte.

Aber diese Hütte, so primitiv sie war, war bewohnt. Es lagen Ausrüstungsgegenstände herum, Proviantkisten, Schlafsäcke, von einer groben, militärischen Machart, die absolut nicht an heimische Dinge erinnerte. Und die winddurchlässigen Innenwände der notdürftigen Hütte waren mit Zeitungspapier in kyrillischer Schrift tapeziert. „Prawda“ konnte ich lesen. Aber es war niemand zuhause. Wir absolvierten also unser Tagesprogramm und kamen am späten Nachmittag hierher zurück.

Ein Mann und eine Frau, beide mittleren Alters, empfingen uns am Strand, als wir anlegten, und halfen uns, das Boot an Land zu ziehen. Sie hatten unseren Außenbordmotor natürlich schon von weitem gehört. Sie baten uns mit höflichen Gebärden in die Hütte. Ich sprach damals noch kein Wort russisch, und Erling ebenso wenig. Die Unterhaltung lief also sehr holperig, mit Händen und Füßen, Skizzen auf Papier, usw. Die beiden waren ebenfalls Geologen, oder besser gesagt Paläontologen, die eine Schichtfolge aus der Kreidezeit am Hang hinter der Hütte untersuchten. Sie waren schon eine Woche da und würden noch zwei weitere bleiben. Wir bekamen Tee und russisches Roggenbrot angeboten, zentimeterdick mit Butter bestrichen – eine, wie ich später lernte, typisch russische Art, den Gästen das beste gönnen zu wollen, auch wenn man selbst wenig hat. Wir luden sie zum nächsten Abend in unsere Hütte zum Abendessen ein.

Als wir sie am nächsten Tage mit dem Boot abholten, war es glücklicherweise ruhiges Wetter, denn sie hatten keine Überlebensanzüge wie wir. Unsere Hütte hatte einen unvergleichbaren Standard, war warm und winddicht, groß und geräumig. Es war fast etwas peinlich, da wir wussten, dass die beiden nun ihr Bild vom Westen bestätigt bekämen. Aber sie ließen sich absolut nichts anmerken.

Wir waren erstaunt, dass sie keine Karten von der Gegend hatten. Wir wussten, dass die russischen Geologen in St. Petersburg Kopien der vom Norwegischen Polarinstitut veröffentlichen topografischen und geologischen Karten bekamen, aber natürlich nicht so viele Exemplare, dass es genug für alle gab. Und Kopiermaschinen waren wohl dort auch nicht an der Tagesordnung. Jedenfalls gaben wir ihnen ein paar Karten der Gegend, von denen wir mehrere Kopien hatten, was sie offenbar sehr erfreute. Am Abend fuhren wir sie über den Fjord zu ihrer Hütte zurück.

*

Ein paar Tage später stieß Winsnes mit seinem Feldassistenten zu uns. Winsnes war Chefgeologe bei uns und nicht mehr weit vom Rentenalter entfernt. Er hatte zunächst an der Westküste weiter südlich kartiert und wollte sich nun von Bamsebu aus die jungen, tertiären Schichten im Inneren des Van Keulenfjorden vornehmen. Er brachte ein weiteres Schlauchboot und ein weiteres Ausrüstungszelt mit und unser Lager wuchs.

Dann blies mehrere Tage lang starker Wind aus Osten. Der Fjord war aufgewühlt, voll von Gischtkronen, und eine Überfahrt wäre kaum ratsam gewesen. Als wir eine Woche später an der Hütte auf dem Nordufer vorbeikamen, waren die Russen fort.

Winsnes erzählte von früheren Zeiten, vom Höhepunkt des Kalten Krieges. Russische Forscher hatten keine Erlaubnis, Kontakte zu westlichen zu suchen. Einmal hätte sich eine Gruppe in Süd-Spitsbergen den Anweisungen widersetzt und zusammen mit norwegischen oder britischen Forschern gefeiert, woraufhin sie für einige Wochen an einen entlegenen Ort und ohne ausreichend Nahrung strafversetzt worden wurden.

Als ich das einige Jahre später Tebenkow, einem russischen Kollegen, der schon Jahrzehnte lang am St. Petersburger Institut arbeitete, erzählte, schüttelte er nur den Kopf. Das seien anti-sowjetische Gerüchte, die herum spukten und an denen kein bisschen wahr sei. Tebenkow war zu jener Zeit durchaus pro-westlich eingestellt und hatte sonst überhaupt nicht viel Gutes über das System der Sowjetunion zu sagen. Aber er wies kategorisch ab, dass so etwas hier auf Svalbard vorgekommen sei.

Manchmal glaubt man eben, was einem in den Kram passt. So etwas gehörte einfach zu unserem Bild von der Sowjetunion damals, deshalb glaubten wir es ohne daran zu zweifeln. Andererseits aber ist ja auch nicht sicher, dass Tebenkow alles wusste, was so im Laufe der Zeit um ihn herum passiert war. Das sowjetische System war nicht gerade für guten Informationsfluss bekannt.

*

Als ich gegenüber Freunden einmal feststellte, dass ich ja immer noch keine feste Begleitung hatte, meinte einer von ihnen: „Keine Sorge, die findest du auf Svalbard.” Vielleicht war es als Scherz gemeint, denn viele Frauen laufen einem hier in der menschenleeren Wildnis ja wirklich nicht über den Weg. Andererseits ist es fast unumgänglich, wenn man wirklich eine trifft, Kontakt aufzunehmen. Nun, solche Dinge passieren sowieso meist, wenn man nicht daran denkt. Deshalb dachte ich nicht weiter darüber nach. Aber mein Freund hätte schnell Recht bekommen können.

Es war der 9. August, vier Wochen nach unserer Ankunft. Erling und ich fuhren mit dem Zodiak in den Recherchefjorden, wo uns am Tage zuvor dichter Nebel zum Umkehren gezwungen hatte. Wir wollten meinen Kollegen Ohta-san treffen. Ohta-san war Japaner, seit 1972 als Geologe am Polarinstitut und sprach nur Englisch mit uns. Wenn man ihn fragte, warum er nach so vielen Jahren in Norwegen nicht Norwegisch gelernt hätte, sagte er nur vorwurfsvoll, er hätte es anfangs versucht. Aber die Norweger wären mehr daran interessiert gewesen, ihn zu verbessern, als zu verstehen, was er sagen wollte. Deshalb hätte er es aufgegeben. Aber er hatte durchaus andere Qualitäten. Er war stets humorvoll, hatte immer ein Lächeln auf den Lippen und malte massenweise Aquarelle mit der Natur und den Zeltlagern als Motive. Die besten davon kopierte er dann zuhause in Öl. Ich bin inzwischen stolzer Besitzer eines solchen Ölgemäldes von Svalbard.

Ohta-san und Erik, sein Assistent, warteten in einem Nebenlager polnischer Forscher auf uns, wo wir mit Kaffee und Süßigkeiten empfangen wurden. Während wir dort das Hochwasser abwarteten, um mit dem Boot in den Gezeitenbereich des Fjordinneren fahren zu können, zeigte Ohta-san mir seine neuesten Aquarelle – spitze, zackige Bergen, weite Gletscher und offene Fjorde mit den verschiedensten Himmelsfarben – genau die Umgebung, in der wir uns befanden.

Die Arbeit danach nahm nicht viel Zeit in Anspruch. Wir gingen zwei-drei Stunden lang in das Chamberlindalen, wo es eine Reihe Intrusionen von magmatischen Gesteinen gab, die Ohta-san mir zeigen wollte. Es war erfrischend, mit ihm zusammen ins Gelände zu gehen. Er dachte laut, erklärte Zusammenhänge, Hypothesen und Schlussfolgerungen, sodass man selbst ständig zum Nachdenken veranlasst wurde. Mit Erling ging das nur selten. Er war zwar Geologiestudent, aber für ihn war das drum herum der Geländearbeit, die Logistik, der Lebensstil auf Svalbard an sich der Mittelpunkt. Gut für einen praktischen Assistenten, aber nicht unbedingt das, was man sich unter einem Geologiestudenten vorstellt. Mit Winsnes konnte man ebenfalls keine Geologie diskutieren. Er war durchaus interessiert und wir tauschten Beobachtungen und Fakten aus, aber es kam keine Respons auf meine Versuche, irgendwelche größeren Zusammenhänge zu erörtern. Er war von der alten Schule, mehr der Typ des alten Geognosten als der eines modernen Geologen.

Svalbard ist für diese Leute zum Lebensstil geworden. Ich war neu hier und machte nur meine Arbeit. Vielleicht würde es für mich auch einmal mehr werden?

Nach unserem Ausflug ins Chamberlindalen wollten wir uns noch eine junge Verwerfungszone bei Renardodden anschauen, die in etwa eine halbe Stunde Fahrzeit Richtung Norden lag. Dabei kamen wir am Hauptlager einer polnischen Geographengruppe in der ehemaligen Bergbausiedlung Calypsobyen vorbei. Wir wollten ihnen auf dem Rückweg einen Besuch abstatten und vorerst schnurstraks vorbeifahren. Aber wir sahen, dass vor der Küste ein Touristenschiff mit Namen M/S Plancius aus Amsterdam lag. Und so machten wir zum Gruß eine elegante Schleife um das Schiff, während uns auffiel, dass eine Menge Leute, wohl die Touristen, an Land standen.

Als wir die Landspitze Renardodden umrundeten, kurz bevor wir am Ziel ankamen, stotterte plötzlich der Außenbordmotor und gab seinen Geist auf. Wir ruderten an Land und sahen uns zunächst die Geologie an, wobei wir feststellten, dass hier längere Arbeit nötig war. Ich nahm mir vor, hier einmal einen ganzen Tag zu verbringen und die Aufschlüsse genauer aufzunehmen.

Dann begann der Kampf mit dem Motor: Zündkerzen reinigen, austauschen, elektrische Kontakte säubern – nichts half. Wir mussten den kleinen 4 PS-Motor, den wir für den Notfall immer mitführten, einsetzen. Und so zottelten wir im Schneckentempo nach Calypsobyen.

Calypsobyen ist ein typischer Zeitzeuge der Sturm- und Drang-Zeit von Svalbard Anfang des 20. Jahrhunderts. Hier stand vorab schon ein Expeditionshaus von 1901. Dann baute die Northern Exploration Company (NEC) 1918-19 ihren größten Grubenort, aus dem allerdings nie etwas Ertragreiches wurde. Wie uns der Historiker Thor Bjørn Arlov bei einem späteren Besuch ziemlich lebendig erzählte, standen die Geschehnisse hier ganz im Zeichen der Zeit. Man versprach sich von den Bodenschätzen der Inselgruppe unermessliche Reichtümer. Die Möglichkeit eines Fehlschlags kam einem gar nicht in den Sinn. Da man in den Vorjahren hier ein wenig Steinkohle gefunden hatte, deren Analysen sehr positiv ausgefallen waren, kam man also mit einer Schiffsladung von Baumaterial und Maschinen. Zunächst einmal baute man das Wohn- und Bürohaus für den Direktor. Dann verlegte man Schienen für eine Bahn vom Kohlevorkommen zur geplanten Siedlung. Nach und nach bekamen auch die Arbeiter ihre Mannschaftsbaracken. Ein Telegrafenhaus wurde gebaut, aber nie in Betrieb genommen. Nun wollte man anfangen, die Kohle zu fördern. Man fand jedoch nur allzu bald heraus, dass das Kohlenflöz viel zu geringmächtig, die zu erwartende Ausbeute mager und der Abtransport wegen der rauen Küstenverhältnisse fast unmöglich war. Bereits 1920 wurde das Unterfangen aufgegeben. So in etwa erging es allen Projekten der NEC auf Svalbard – stürmischer Optimismus und fehlende Voruntersuchungen endeten mit zerstörten Träumen vom Reichtum und jeder Menge Schulden.

Aber der Vorteil war, dass nun eine Menge Hütten hier standen. Einige waren instandgehalten und bildeten vortreffliche Unterkünfte für Wissenschaftler. Denn Forschung stand nun anstelle von wirtschaftlicher Ausbeutung im Zeichen der Zeit. Und zurzeit kamen Jahr für Jahr polnische Naturgeographen hierher, um arktische Landschaftsformen zu untersuchen.

Wir wurden wie überall liebenswürdig empfangen. Sofort standen Bier, Wodka, Suppe und Süßigkeiten auf dem Tisch. Die Wirkung der beiden ersten Dinge, im Einklang mit der geschichtsträchtigen Atmosphäre in der alten, schummerigen Baracke und dem Holzfeuer, ließ schnell eine gemütliche Stimmung aufkommen. Einer der Polen, der nebenbei Linoleumschnitte und Pastellmalereien anfertigte, einen dichten Vollbart trug und ständig wie ein kleiner Junge lächelte, versorgte uns fürsorglich mit dem besten, was die Expeditionsvorräte zu bieten hatten.

In der Arktis ist jeder auf jeden angewiesen. Gastfreundschaft ist oberstes Gebot.

Schließlich kam das Schlauchboot der M/S Plancius, die immer noch vor der Küste lag, und wollte wie wohl verabredet die Polen zu einem Gegenbesuch an Bord abholen. Es war zu klein für alle, und da wir ebenfalls Lust auf einen Besuch dort hatten, boten wir uns an, die restlichen Leute mit unserem Boot zu fahren. Da wir nur den kleinen Außenbordmotor hatten, kamen wir erst an, als alle anderen schon unter Deck waren. Wir mussten uns selbst vertäuen und über die Leiter an Bord klettern. Wir fanden die anderen in der Messe unter Deck. Mannschaft, Wissenschaftler und Touristen waren kaum voneinander zu unterscheiden. Alles war eine einzige bunte Gesellschaft. Ich unterhielt mich unter anderem mit einem jungen Schotten, der auswandern wollte – wegen der Arbeitssituation zuhause und wegen Margaret Thatcher. Alle waren begeistert von Svalbard und beneideten uns, die wir hier arbeiteten. Es gab Kaffee, Cognac und Kuchen. Lautes Gerede überall, wegen der internationalen Zusammensetzung mit den verschiedensten englischen Akzenten. Da es viele Gesprächsgruppen gab, mussten wir den meisten einzeln erzählen, was wir auf Svalbard taten.

Eine wohltuende Abwechslung vom Alltag an der einsamen Küste des Van Keulenfjordes und dem Hüttenleben in Bamsebu!

Mir fiel eine junge Frau auf, Mitte bis Ende zwanzig, schlank, in alltägliche Jeans und T-Shirt gekleidet. Sie hatte blondes, halblanges Haar, schmale Wangen und einen netten, wenn auch etwas abwesend erscheinenden Gesichtsausdruck. Zuhause wäre sie wohl in der Menge untergegangen. Hier auf Svalbard fiel sie mir auf. Bevor ich dazu kam, mit ihr zu sprechen, fragte sie in der Runde herum, ob jemand Lust hätte, das Schiff zu besichtigen. Eine ältere Touristin, einer der polnischen Forscher und ich folgten ihr. Die Touristin blieb allerdings bald irgendwo zurück. Wir anderen gingen durch die Korridore, begutachteten die Kombüse, die Kajüten und gingen dann auf die Brücke. Die junge Frau sagte, das hier wäre ihr Arbeitsplatz. Sie war erster Steuermann an Bord. Da ich durch die Fahrt mit unserer R/V Lance einiges über die Instrumentierung von Schiffen mitbekommen hatte, konnte ich ein paar schlaue Fragen stellen, was wohl ihre Neugier erregte.

Wir sprachen über das Schiff, über Svalbard und schließlich über uns. Die Plancius war die meiste Zeit des Jahres unterwegs. Die jetzige Reise ging von den Niederlanden über Schottland, die Orkney- und die Färöer-Inseln nach Svalbard und sollte über Bjørnøya (Bäreninsel) und Norwegen zurückführen. Alles in allem eine viereinhalb-monatige Reise. Etwa alle zwei Wochen kamen neue Touristen an Bord – die verschiedensten Leute, aber sicher trotzdem eine besondere Kategorie von Menschen: Wissenschaftler, die gleichzeitig Untersuchungen machten, Abenteuerlustige und Menschen, die auf der Suche nach dem Einen oder Anderen in ihrem Leben waren. Die Fahrgäste machten ihre Tourenvorschläge und die Mannschaft entschied, was davon durchführbar war. Plancius konnte bis zu 25 Fahrgäste mitnehmen; jetzt waren es nur 15. Die Mannschaft bestand aus neun Leuten. Letztere waren Freiwillige, die für eine Zeit anheuerten und alle Ausgaben gedeckt, jedoch kein Gehalt ausgezahlt bekamen. Aber sie machten wertvolle Erfahrungen und hatten eine Aufgabe. Im Oktober sollte die Plancius zurück in die Niederlande fahren und dann von November bis April auf eine neue Reise nach Südamerika, den Orinoco hinauf, wo die Reisenden mit kleineren Booten weiter ins Innere des Amazonas-Gebietes fahren sollten.

Während sie erzählte, lächelte sie immer mehr. Sie hatte ihr Thema und ihre Zuhörer gefunden. Aber es war auf eine sehr bescheidene Art, keine Spur von Angabe oder Besserwisserei. In der Stadt hätte man leicht über sie hinweggesehen, aber hier in der arktischen Wildnis, an Bord des Schiffes, war ihr Wirkungsbereich und sie fühlte sich in ihrem Element. Nach der Südamerika-Tour wollte sie abheuern und nächsten Sommer nach Norwegen gehen, vielleicht auf einem der Küsten-Liner der Hurtigruten anheuern. So begannen wir über uns zu sprechen. Wir fanden viel Gemeinsames und wurden so persönlich, das der Pole, der sich wieder zu uns gesellt hatte, sich zu langweilen begann. Wir versuchten, ihn durch einen Themenwechsel wieder mit einzubeziehen. Das war gut, denn da bekam ich kurz Zeit zu reflektieren und mir wurde klar, dass ich total auf diese Frau abgefahren war.

Wir gingen zurück in die Messe zu den anderen – keine Gefahr also, ungewollte verlegene Reaktionen zu zeigen. Inzwischen war auch Aufbruchsstimmung. Dass sie nach Norwegen wollte, war ein guter Anlass, ihr meine Adresse zu geben, die sie dankend annahm. Während ich sie für sie aufschrieb, kam Erling an mir vorbei: „Hey, what’s going on? Are you checking on the girls?” Ich bekam nur ein lakonisches „sure” heraus. Sie lächelte. Dann fragte ich nach ihrem Namen. Sie hieß Marian. „All right, Marian from Pla …?” „Plancius”, half sie mir weiter, „and it might be some time next summer”.

Ich redete noch mit einigen anderen, während sich nach und nach alle voneinander verabschiedeten. Aber meine Gedanken waren bei Marian. Hatte mich die Polarkrankheit schon nach vier Wochen befallen, so dass ich mich in die erste junge Frau verguckte, die mir über den Weg lief? Oder war wirklich mehr daran?

Minutenlanges Winken als wir ablegten – arktische Freundschaft verband Schiffsbesatzung, Touristen und Wissenschaftler. Hier waren wir alle gleich. Alle sahen sich der mächtigen Natur gegenüber und die kleinen Unterschiede zwischen uns spielten keine Rolle. „Maybe we‘ll meet again”, rief ich den winkenden Zurückbleibenden zu. Ich rief es allen zu, aber natürlich meinte ich Marian.

Wieder an Land, schaute ich eine Weile zum Schiff hinüber. Im Nachhinein glaubte ich, einige eifersüchtige Blicke gespürt zu haben, als ich mich von ihr verabschiedete.

Ich ging in die Baracke zu den anderen. Erling bemerkte mein unerwartetes Engagement mit dem ersten Steuermann. Nie hatte er mich über Frauen auch nur sprechen gehört und plötzlich war ich eine Ewigkeit lang mit ihr irgendwo an Bord verschwunden. Nun, ich redete nicht so viel, ich handelte lieber, erwiderte ich, womit ich allgemeines Gelächter erntete. Mir war gar nicht klar gewesen, wie sehr das alles aufgefallen sein musste.

Erling rief über Funk Winsnes an und bat ihn, uns mit dem anderen Boot zu Hilfe zu kommen. Wir wollten auf dem Heimweg nicht auf uns allein gestellt mit dem kleinen Aushilfsmotor den offenen Bellsund überqueren. Während wir auf ihn warteten, ging ich wieder hinunter zum Strand. Als die Plancius den Anker lichtete, war es halb elf am Abend. Die Schiffssirene ertönte, worauf die Polen zum Gruß grüne Leuchtkugeln abfeuerten.

Bald war nur noch ich am Strand und sah dem Schiff nach, das sich unaufhaltsam dem Horizont entgegen bewegte. Ich sah ein Licht blinken – wahrscheinlich spiegelte sich die Sonne in den Fenstern der Brücke. Noch einmal ertönte die Sirene. Ein melancholisches Bild – das Schiff, seitlich von der Mitternachtssonne angestrahlt, als Lichtpunkt zwischen dem grauen Meer und dem noch graueren Himmel. Marian stand wohl auf der Brücke am Steuer. Ich schoss eine rote Leuchtkugel ab und hoffte, dass sie sie sah. Gleich darauf ertönte noch einmal die Sirene wie als eine Antwort. Aber es war wohl eher wegen des Nebels draußen auf dem Meer.

Winsnes kam mit dem anderen Zodiak eine gute Stunde, nachdem wir mit ihm über Funk gesprochen hatten. Dann saßen wir im Boot und fuhren mit dem tuckernden Aushilfsmotor über die langen Wellen des Bellsundes, während Erling mit dem anderen Boot Ohta-san und Erik in deren Zeltlager im Recherchefjorden brachte. Winsnes saß im Heck am Motor und ich im Bug, von wo aus ich nach Westen spähte, wo der Seenebel die Plancius verschluckt hatte. Das sanft rollende, graue Meer schien sich in die Unendlichkeit fortzusetzten. Noch nie hatte ich die Sehnsuchtsstimmung so verspürt, die andere dem Meer zuschrieben. Aber nun spürte ich diese Sehnsucht nach dem Horizont, wo Marian war, und das Meer bekam plötzlich eine tiefere Bedeutung. Wie die Sterne, die erst schön wurden, weil sie den kleinen Prinzen in Saint-Exupérys gleichnamigen Roman an seine Rose auf dem kleinen Planeten weit draußen im All erinnerten.

Sie war noch lange Mittelpunkt meiner Gedanken. Erst langsam geriet sie in den Hintergrund, von anderen Erlebnissen überschattet. Sie meldete sich nicht im Jahre darauf und ich unternahm auch nichts, um sie zu finden. Unser Treffen war zu kurz gewesen. Aber es gab mir während der verbleibenden Zeit in dieser Gegend eine Art von innerem Rückhalt.

Erling und Winsnes gelang es später im Camp den Motor zu reparieren. Er war innerlich irgendwie verschmutzt und musste total auseinandergenommen und mit Benzin gereinigt werden. Wir hatten später noch öfter Probleme mit Außenbordmotoren von Johnson. Unser Pilot meinte dazu später einmal: „Johnson-Motoren sind Schwachsinn hier in der Arktis. Die sind in warmen Gewässern im Süden erprobt. Hier müsst ihr Yamaha kaufen!” In späteren Jahren fuhren wir nur noch mit Yamaha-Motoren und hatten nie Probleme.

*

Am 19. August brach der Winter an, vorübergehend jedenfalls, mit Nebel und Schneetreiben! Am Morgen lag der Schnee bis hinunter an den Strand und gab der Landschaft ein vollkommen neues Kleid. Nun waren wir froh, dass wir in der komfortablen Hütte wohnen konnten. Geländearbeit war nur noch sehr bedingt möglich. Das Wetter in den Bergen konnte in Windeseile umschlagen. Wir sägten und hackten Treibholz vom Strand und widmeten uns der Ausrüstung. Der Holzofen bullerte. Die verschiedenen Geländegruppen, obwohl nur zwanzig Kilometer voneinander entfernt, meldeten vollkommen unterschiedliches Wetter. Es näherte sich die Zeit des ersten Sonnenuntergangs. Bei dem wolkenverhangenen Himmel machten wir am späten Abend bereits die Petroleumlampen an.

*

Zum Aufenthalt in Bamsebu gehört noch eine andere Geschichte, die ich mehrfach zu verschiedenen Anlässen erzählt habe, und die ein wenig die internationale Gesellschaft von Svalbard unterstreicht, von der sich die Norweger manchmal überrumpelt fühlen.

Nach sieben Wochen im Gelände trafen sich alle geologischen Geländegruppen aus der weiteren Umgebung bei uns in Bamsebu. Von hier aus sollten wir gemeinsam am nächsten Tag nach Longyearbyen, der zentralen Siedlung der Inselgruppe, geflogen werden.

Am Abend holten alle ihre letzten gehaltvollen Vorräte hervor und stellten sie auf den Tisch. Wir waren deshalb nach und nach alle ein wenig angeheitert. Unter uns war Ohta-san, der die ganze Zeit lang etwas verschmitzt lächelte und in seinem gebrochenem Englisch mit einer Lebensweisheit nach der anderen herausrückte. Auf einem batteriegetriebenen Kassettenspieler ließ er eine Kassette mit japanischer Musik laufen. Gar nicht so sehr exotisch eigentlich, aber wohl trotzdem zu exotisch – oder zu wenig rockig – für die anwesende Jugend. Schließlich meinte einer unserer Studenten, ob wir nicht langsam mal auf „richtige“ Musik umstellen könnten.

Da legte Ohta-san seine Hand auf die Schulter des Studenten, von dem der Kommentar gekommen war, und erteilte ihm mit seinem verschmitzten Lächeln eine Lektion: „Kennst du japanische Weltkarte? Da ist großer Kontinent in Mitte, heißt Asien. Oben in Nordwesten, ganz in Ecke, ist kleine Halbinsel, heißt Europa. Und vor Halbinsel liegt kleiner Felsen, heißt Norwegen. Dort sitzen paar Barbaren, futtern Kabeljau und Kartoffeln und beurteilen diese Musik …”

Longyearbyen, Ende August 1987

Longyearbyen war für die weitaus meisten Besucher von Svalbard das Tor zur Inselgruppe. Für viele war es das Zentrum an sich, Arbeitsplatz oder Ausgangspunkt für Ausflüge und Expeditionen. Infrastrukturmäßig gesehen war es das ja auch. Hier war der einzige Flughafen mit Festlandsverbindung, ein Verladehafen, Unterkünfte.

Für mich war es das nicht. Für mich war es die ersten Jahre eigentlich nur ein kleiner Anhang. Wir kamen aus Norwegen mit unserem Expeditionsschiff, wurden an Land gesetzt und oft auch wieder abgeholt. Erst in späteren Jahren, als wir in nördlicheren Gefilden arbeiteten, flogen wir nach Longyearbyen, um dort an Bord des Schiffes zu gehen oder ausnahmsweise sogar, um von dort aus mit einem Hubschrauber ausgeflogen zu werden.

Aber 1987 hätten wir sehr wohl Svalbard erleben können, ohne einen Blick auf diese spezielle Ortschaft zu werfen, wenn nicht das Seminar mit den Russen gewesen wäre. Und das war auch gut so, denn auf diese Weise bekam ich noch einen kleinen Eindruck von den Übrigbleibseln der alten Zeit. Die Zeiten waren in schneller Änderung begriffen. Die beiden darauffolgenden Jahre gab es keine Gelegenheit für einen Abstecher in den Ort. Bei meinem nächsten Besuch 1990 war die Stimmung schon verändert.

Wie so viele Siedlungen in unwirtlichen Gegenden, hat auch Longyearbyen seine Existenz natürlichen Rohstoffen zu verdanken, genauer gesagt, der Steinkohle. Das Flöz steht in den Bergflanken der umliegenden Täler an und durchzieht die gesamten Bergrücken in 200-300 Meter über dem Meeresspiegel mit einer Mächtigkeit von durchschnittlich 1,5 Metern. Selten gibt es so hochwertige Steinkohle von so jungem geologischem Alter wie hier, wo sie aus dem frühen Tertiär stammt, also vor „nur“ etwa 60 Millionen Jahren gebildet wurde.

Nachdem um die Jahrhundertwende die kommerziellen Interessen von Bergbaugesellschaften vom Reichtum der Inselgruppe Wind bekamen, war es die Westküste Spitsbergens und die Gegend um den Isfjorden („Eisfjord“), die den größten Ansturm aushalten musste. Zum einen waren die Eisverhältnisse günstiger und damit die Zugänglichkeit besser, zum anderen beherbergt gerade die Isfjorden-Gegend auch die größten und am meisten abbauwürdigen Kohlevorkommen. Svalbard war damals noch Niemandsland und Schürfrechte mussten unter den interessierten Abbaugesellschaften ausgehandelt werden. Ansonsten mahlte zuerst der, der zuerst zur Mühle kam. Zwar wurden die ersten kommerziellen Untersuchungen hier vom Tromsø-Mann Søren Zachariasson seit 1899 unternommen, aber seine Firma verkaufte ihre Rechte bald an die amerikanische Arctic Coal Company mit ihrem Hauptaktionär John Munroe Longyear. Dieser gründete den Ort im Jahre 1906, der nach ihm Longyearbyen benannte wurde (byen: „Stadt“). Zwar kam ein kommerzieller Abbau in Gang, aber es gab oft Schwierigkeiten mit Streiks wegen schlechter Lebensbedingungen für die Arbeiter. Während des Ersten Weltkriegs wurde der Abbau eingestellt und die Anlagen an Norwegen verkauft. Dort wurde die Aktiengesellschaft „Store Norske Spitsbergen Kulkompani” (SNSK) gegründet, die die Anlagen übernahm. Sie war zwar rechtlich gesehen eine private Gesellschaft, aber finanziell vollkommen vom norwegischen Staat abhängig.

Die starke Präsenz der SNSK trug wohl nach dem Ersten Weltkrieg dazu bei, dass Norwegen mit dem internationalen Spitzbergen-Abkommen von 1925 die Souveränität über die Inselgruppe zugesprochen wurde.

Während des Zweiten Weltkriegs, als Norwegen von Nazi-Deutschland besetzt war, wurde die gesamte Bevölkerung von Longyearbyen von etwa 900 Seelen im Juni 1941 per Schiff nach Großbritannien evakuiert und Einrichtungen von wirtschaftlicher Bedeutung zerstört hinterlassen. Im September 1943 schossen deutsche Kriegsschiffe den Ort und eine der Kohlengruben, Gruve 2, in Brand. Der Schwelbrand konnte später nicht gestoppt werden und setzte sich fort, bis er 1962 von allein erlosch.

Nur der vom Ufer entfernteste Ortsteil Sverdrupbyen hatte die Zerstörung überlebt. Nach dem Krieg wurde Longyearbyen mit staatlichen Mitteln vollkommen neu aufgebaut. Nur wenige Zeugen, wie der Friedhof und einige Fundamente von Häusern, erinnern noch an die Zeit vor dem Krieg. Auf dem Friedhof ist 1918 eine überrepräsentierte Jahreszahl – die Opfer der Spanischen Grippe, von denen es auch hier eine Anzahl gab.

1949 bekam Longyearbyen eine Telefonverbindung mit dem Festland, 1965 einen Kindergarten, 1975 einen Flughafen, 1978 eine Satellitenverbindung und 1981 ein lokales Parlament. Bis in die frühen siebziger Jahre wurden mehrere Kohlengruben in den östlichen Nachbartälern eröffnet, aber nach und nach mit einer Ausnahme auch wieder aufgegeben.

SNSK war der Eigentümer der Ortschaft, wenn diese auch vollkommen in staatliche Hand geraten war. Im Prinzip wohnten nur Angestellte der Gesellschaft und nach und nach auch deren Familien hier. Weiterhin war die Siedlung von sommerlichen Schiffsanläufen abhängig, die die gesamte Versorgung des Ortes bewerkstelligten. Man konnte eigentlich nur in Verabredung mit der Gesellschaft den Ort besuchen, da es kaum reguläre Unterkünfte für Touristen gab. Die Gesellschaft regelte alles, was die Bedürfnisse des täglichen Lebens betraf. Waren mussten vom Festland bestellt werden.

Als 1975 der Flughafen eröffnet wurde und damit eine ganzjährige Verbindung mit dem Festland geschaffen wurde, änderten sich die Lebensbedingungen wie der Zugang zu Gütern und Waren enorm. Trotz anfänglicher Skepsis legte man den Ort mehr und mehr für Besuchende zurecht. SNSK verlor nach und nach sein Monopol und private Interessen begannen Fuß zu fassen.

Als wir 1987 zum ersten Mal Longyearbyen besuchten, war der Ort noch in der Übergangszeit begriffen. Es waren noch zwei der Gruben, Gruve 3 und Gruve 7, in Betrieb. Noch bis zum Vorjahr wurde die Kohle von den Grubenausgängen an den Bergflanken mit Kipploren über ein Seilbahnsystem und eine zentrale Verteilerstation zum Verladehafen und zum Kohlekraftwerk befördert. Gerade dieses Jahr war der Transport von Lastwagen übernommen worden. Da ich all die Änderungen der siebziger und achtziger Jahre nicht mitbekommen hatte, kam mir der Ort immer noch wie eine Grubensiedlung vor. Es gab allerdings eine Kantine, die für jedermann offen war, und es gab weit im Abseits „Huset“ („Haus”, Ausspr. ‚Hüße‘), welches Restaurant, Bar, Kino und einen Souvenirladen zu bieten hatte. Hier spielte sich das Longyearbyener Nachtleben ab. Der Einkaufsladen „Sundt” hatte bereits eine akzeptable Warenauswahl, man konnte unangemeldet einkaufen. Aber alles lag weite Fußmärsche voneinander entfernt. Wegen der Brandgefahr waren alle wichtigen Einrichtungen in weiten Abständen voneinander errichtet worden. Obwohl der Ort nur 1100 Einwohner hatte, war es ein Unterfangen, hier ohne Auto seine Geschäfte zu erledigen. Zum Glück hatten wir den Firmenwagen des Polarinstituts.

Der Ort war schwarzgrau, zumal bei bewölktem Wetter. Kohlenhalden am Hafen, schmutzige Verladeeinrichtungen, die hölzernen Tragetürme der Seilbahn überall, die gerade stillgelegte Umladestation, matschige, unbefestigte Straßen, überall Kohlenstaub. An den Berghängen hingen die verfallenen Reste der stillgelegten Grubeneingänge. In Longyearbyen herrschte als oberstes Gebot das Schuhe ausziehen, sobald man ein Gebäude betrat. Das galt auch für Geschäftsräume, Läden und Speisestätten. Allerdings waren gerade schon die ersten Ausnahmen zu vermerken.

*

Ziel unseres Aufenthalts in Longyearbyen war ein Seminar zusammen mit russischen Geologen.

Das Norwegische Polarinstitut mietete Räumlichkeiten am Flughafen. Das war sehr praktisch wegen der häufigen Hubschrauberoperationen, der Lagerung von Ausrüstungsgegenständen, der Nähe zu den Flughafenmeteorologen, usw. Aber es war ein rein logistisches Büro.

Die auf Svalbard tätigen russischen Geologen hatten ihren sommerlichen Aufenthalt in der russischen Siedlung Barentsburg, etwa 40 km weiter westlich am Grønfjorden. Dort hatten sie auch kleinere Laboreinrichtungen und wissenschaftliche Büroräume, wo sie zwischen verschiedenen Geländeaufenthalten unter anderem auch ihre Gesteinsproben präparierten.

Kontakte zwischen norwegischen und russischen Geologen hatte es schon seit vielen Jahren gegeben. Aber es war schwierig gewesen, da die Kommunikation zwischen unserem Institut in Oslo und deren Institut in Leningrad nur über Fernschreiben möglich war. Und diese wurden in der Sowjetunion immer von offiziellen Stellen bedient. Damit gab es direkten Kontakt zwischen Wissenschaftlern nur während der internationalen Konferenzen, die alle Jubeljahre durchgeführt wurden. Nach solchen Treffen war es durchaus auch zu gemeinsamen Schriftbänden mit Forschungsresultaten beider Gruppen gekommen. Trotzdem liefen diese Konferenzen oft sehr förmlich ab und unter der Gegenwart von Politspitzeln, die aufpassten, dass die Kontakte nicht zu persönlich oder politisch inkorrekt wurden.

Aber nun stand die Sowjetunion im Zeichen der Perestrojka, der Umwälzung, und des Glasnost, der Durchsichtigkeit. Wir waren gespannt. Die Russen kamen aus Barentsburg mit einem Schlepper der sowjetischen Kohlengesellschaft „Trust Arktikugol”. Das zweitägige Seminar lief für meine Begriffe einigermaßen förmlich ab, während meine Kollegen meinten, es sei alles schon viel lässiger als früher. Abends, als wir zusammen aßen, Reden von uns gaben und uns dann gesellschaftlich bei Bier und Wodka trafen, gab es Gelegenheit, persönliche Gespräche zu führen, soweit es die Sprachkenntnisse zuließen. Denn niemand von uns konnte russisch, während nur sehr wenige der Russen ziemlich gebrochenes Englisch sprachen. Während des Tagesprogrammes diente der russische Konsul als Dolmetscher. Am Abend merkten wir, dass die Russen jemanden dabei hatten, der etwas Englisch sprach und sich als Geophysiker ausgab, aber kaum fachliches Wissen zu haben schien. Wir vermuteten, dass es sich um einen Aufpasser vom KGB handelte, der über die Veranstaltung Bericht abliefern sollte, aber fanden natürlich keine Beweise dafür. Er war jedoch umgänglich und relativ schnell betrunken.

Ich bekam einen ersten Eindruck von unseren russischen Kollegen, die liebenswerte und umgängliche Menschen waren, aber geowissenschaftlich auf einer vollkommen anderen Ebene lagen. Wir sollten in den kommenden Jahren viel Gelegenheit haben, uns aneinander heranzuarbeiten, denn der Ausbau guter Beziehungen zur Sowjetunion zur Unterstützung der Perestrojka-Politik Gorbatschows kam in dieser Zeit gerade in den politischen Fokus Norwegens. Immerhin war die Sowjetunion wegen des Kalten Krieges ein Nachbarland mit einer problematischen Beziehung zu Norwegen, die man zu verbessern hoffte.

Dann näherte sich unsere Heimreise, die per Flugzeug geschehen sollte. Wir wohnten im sogenannten „Flughafenhotel”, einer Barackenunterkunft direkt am Flugplatz, die das Polarinstitut verwaltete und wo in erster Linie eigene Angestellte und Kooperationspartner unterkamen. Daher war der Weg zum Abfertigungsgebäude nicht weit. Das alte Flughafengebäude von 1975 war wie das eines kleinen Provinzflughafens. Überhaupt war es ein Provinzflughafen – ohne Absperrungen und Sicherheitsmaßnahmen. Man konnte theoretisch ohne Hindernisse aufs gesamte Gelände kommen. Es gab ein einziges Gate. Es kamen und gingen im Schnitt fünf bis sechs Flüge die Woche zwischen Svalbard und Norwegen. Ab und zu, wenn auch selten, kam eine russische Maschine aus Murmansk, die die ukrainischen und russichen Arbeiter für die russischen Kohlengruben brachte, die dann mit den riesigen gelben MI-8 Hubschraubern der russischen Grubengesellschaft dorthin weiter transportiert wurden. Ansonsten wurde der Flughafen für gelegentlichen Verkehr mit einer kleinen Propellermaschine zu den anderen norwegischen Siedlungen Ny-Ålesund und Sveagruva, den hier stationierten Ambulanz-Hubschrauber, den Hubschrauber des „Sysselmannen”, des Gouverneurs der Inselgruppe, und eventuell anderen kleineren Hubschraubern wie dem unseren benutzt.

Dann saßen wir in der Boeing 737 der Fluggesellschaft Braathens SAFE und hoben ab. Gerade noch sahen wir den Eingang zur Gruve 3 am Platåfjellet aus dem Fenster und konnten einen kurzen Blick auf das vier Kilometer entfernt liegende Longyearbyen werfen, als wir auch schon in den Wolkenschichten des grauen Tages verschwanden. Die grandiosen Luftperspektiven der wilden, vereisten Landschaft von Svalbard sollten späteren Reisen vorbehalten bleiben.

Ich lehnte mich zurück und ließ all das Erlebte in Gedanken an mir vorüberziehen. Und als die Sonne über der obersten Wolkenschicht erschien und ein paar Wolkenlöcher den Blick auf das ruhige Meer mit seinen Nebelfeldern frei gaben, bestellte ich mir bei der Flugbegleiterin den für mich obligatorischen und damals noch frei erhältlichen Cointreau zum Kaffee.

Harmon (l.) und Tommy (r.) mit dem Zodiak, Hornsund, 1988

2. Kapitel

Wasser, Eis und Schnee

Slettebu (Van Keulenfjorden), Sommer 1988

Am Abend machte ich einen Spaziergang entlang des weiten Geröllstrandes am südlichen Ufer des Van Keulenfjorden. Kleine, metergroße Eisberge waren vor der Küste gestrandet und nach und nach in Bruchstücke zerfallen. Letztere waren mit der Flut an Land geschwemmt und durch die ständige Arbeit der Wellen zu bizarren, manchmal wie geflügelten Gebilden umgeformt worden. Ich machte Nahaufnahmen von diesen vergänglichen Kunstwerken der Natur.

Weiter oben auf der mit lichten Grasbüscheln und winzigen Blütenpflanzen übersäten Küstenebene stand die Hütte Slettebu (Ausspr. ‚Schle‘tte-bü‘), die dem Polarinstitut gehörte. Sie wurde nur wenige Jahre nach dem Krieg erbaut und war immer noch in ganz gutem Zustand. Der Innenraum war recht klein, ja sogar ziemlich eng, solange wir zu viert darin wohnten.

Eigentlich waren wir dieses Jahr zu dritt. Mein Fachkollege war Harmon Maher, ein Geologe meines Alters von der Universität Nebraska, der hier in der Gegend vor wenigen Jahren seinen PhD gemacht hatte. Er verbrachte ein Jahr als Gastforscher bei uns am Institut. Der dritte war Tommy, unser Assistent, ein Geologiestudent aus Tromsø. Wir waren aus Sicherheitsgründen zu dritt, da wir für unsere Kartierung einige Gletschertouren geplant hatten.

Die ersten Tage war zudem ein weiterer Gast bei uns, Claude Lepvrier, ein älterer Professor von der Pariser Universität, der Daten für seine strukturgeologischen Publikationen sammeln wollte. Er war recht gesellig, sprach laut und mit typisch französischem Akzent, erzählte viel und sorgte für gute Stimmung.

Es gab keinen richtigen Bach in der Nähe der Hütte. Daher holten wir Trinkwasser mit einem 20 Liter-Plastikkanister an einem kleinen See in der Moränenlandschaft gleich oberhalb der Hütte. Dort lag die Endmoräne des Gletschers Finsterwalderbreen (breen: „Gletscher“), die ziemlich schnell bis auf 50 Höhenmeter anstieg und sich dann zwei Kilometer weit südwärts bis zum flachen Gletscherrand erstreckte. Wie die meisten Gletscher auf Svalbard zog sich auch der Finsterwalderbreen zurück, das heißt, seine Oberfläche schmolz langsam ab, wobei die dünne Front mehr und mehr verschwand und nur die mit Permafrost durchsetzte Grundmoräne und eine Vielzahl von kleinen Schmelzwasserseen übrig ließ.

Auf einer unserer Touren letzten Jahres mit dem Zodiak hatten wir die Hütte inspiziert und festgestellt, dass sie dringend einen neuen Anstrich und neue Dachpappe benötigte. Wir hatten daher alles Nötige mitgebracht um sie zu renovieren. Ich verbrachte eine Anzahl Abende nach dem Essen mit dieser Arbeit und bald leuchtete sie in frischem Rot anstelle des schäbigen, verwitterten Grau der von Wind und Wetter halb abgeschliffenen alten Farbe. Es irritierte mich allerdings etwas, das von den beiden anderen keine Hilfe zu erwarten war. Sie waren hier um Geologie zu machen und sahen es offenbar nicht als ihre Arbeit an. Das wäre mit Erling vom letzten Jahr anders gewesen. Er war vom alten Schlag und wusste ganz genau, dass man hier oben in der Arktis alles Nötige tun musste, sobald Gelegenheit dazu war, denn sonst könnte es plötzlich zu spät dazu sein. Man konnte kaum erwarten, dass irgendjemand eine Malerfirma hierher schicken würde. Und wollte man die Einrichtungen hier auch in Zukunft benutzen, so musste man dafür sorgen, dass das möglich war. Irgendwann würde sonst die Hütte aussehen, wie die, in der die beiden Russen letztes Jahr gehaust hatten. Ich war erst das zweite Mal auf Svalbard, aber hatte das ziemlich schnell begriffen. Glücklicherweise gab es so viel gutes Wetter, dass ich die Arbeit auch allein schaffte.

Ja, das gute Wetter hatte es wirklich auf uns abgesehen, zumindest die erste Zeit. Es war fast windstill, die Sonne schien Tag und Nacht und es wurden vollkommen ungewohnte Temperaturen erreicht. Oben in den Bergen, wo noch viele Schneefelder lagen und die Sonnenstrahlen reflektierten, zogen wir uns die Jacken aus. Einmal maßen wir ganze 14°C im Schatten, liefen stundenlang nur im T-Shirt herum und genossen die Frische des schönen, arktischen Sommertages.

Eines Abends bekamen wir Besuch von einem Polarfuchs. Er kam in Zickzack-Kurs auf unsere Hütte zu, schnüffelte hier und dort her