Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

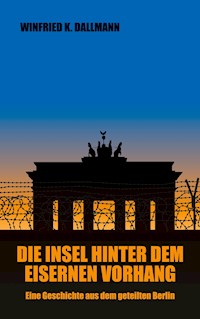

Dieses Buch dreht sich zumeist um die Zeit des Kalten Krieges, etwas auch um die Zeit davor und etwas um sein Ende. Aber es ist keinesfalls eine Analyse jener Zeit und auch keine vollständige, weder objektive noch subjektive, Übersicht. Davon gibt es bereits eine Vielzahl. Es ist vielmehr der Bericht eines Jungen, der vor dem Hintergrund der Begebenheiten in West-Berlin aufgewachsen ist, was er gesehen und gehört hat und wie er es heute, ein halbes Jahrhundert danach, sieht, wenn er darauf zurückblickt. Dieser Junge war ich. Ich wurde 1956 geboren. Einer der ersten Momente, an die ich mich in meinem Leben lebhaft erinnere, ist, als meine Eltern vor 60 Jahren eines frühen Morgens plötzlich sagten, dass wir jetzt Oma und Opa nicht mehr besuchen könnten. Ich war erschrocken und glaubte es kaum. "Und was ist mit Omi und Opi?" fragte ich ungläubig. "Nein, die leider auch nicht mehr", sagte meine Mutter traurig. Es muss der 13. August 1961 gewesen sein. Sie lebten alle im Osten der Stadt. Wir wohnten im Westen. Dazwischen stand plötzlich die Mauer. Heute ist es ein seltsames Gefühl zu wissen, dass man dort war, wo Geschichte gemacht wurde. Man merkt es kaum, wenn es geschieht. Es schleicht sich im Nachhinein langsam ins Bewusstsein. Plötzlich überfällt es einen: "Mann! Da warst Du dabei?!"

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 220

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für meine ElternHannelore und Horstohne die das alles nicht hätte geschrieben werden können

Inhalt

VORWORT

Woher wir kamen –

Kurze Familiengeschichte

Kinder im Krieg –

Kriegszeit

Phönix aus der Asche –

Nachkriegszeit und Wiederaufbau

Die Mauer –

Die frühen sechziger Jahre

Beatles und Mondlandung –

Die späten sechziger Jahre

Sterne, Lieder und Feten –

Die frühen siebziger Jahre

Studentenjahre –

Die späten siebziger Jahre (bis 1981)

Auslandszeit und Mauerfall –

Die achtziger Jahre

NACHWORT

Danksagung

Karten

Meine kleiner Bruder Wolfgang und ich, 1966

VORWORT

Dieses Buch dreht sich zumeist um die Zeit des Kalten Krieges, etwas auch um die Zeit davor und etwas um sein Ende. Aber es ist keinesfalls eine Analyse jener Zeit und auch keine vollständige, weder objektive noch subjektive, Übersicht. Davon gibt es bereits eine Vielzahl. Es ist vielmehr der Bericht eines Jungen, der vor dem Hintergrund der Begebenheiten in West-Berlin aufgewachsen ist, was er gesehen und gehört hat und wie er es heute, ein halbes Jahrhundert danach, sieht, wenn er darauf zurückblickt. Dieser Junge war ich.

Ich wurde 1956 geboren. Einer der ersten Momente, an die ich mich in meinem Leben lebhaft erinnere, ist, als meine Eltern vor 60 Jahren eines frühen Morgens plötzlich sagten, dass wir jetzt Oma und Opa nicht mehr besuchen könnten. Ich war erschrocken und glaubte es kaum. „Und was ist mit Omi und Opi?“ fragte ich ungläubig. „Nein, die leider auch nicht mehr“, sagte meine Mutter traurig. Es muss der 13. August 1961 gewesen sein.

Sie lebten alle im Osten der Stadt. Wir wohnten im Westen. Dazwischen stand plötzlich die Mauer.

In diesem Buch will ich darüber schreiben, wie ich mich an mein Großwerden in der geteilten Stadt erinnere. Und ich werde alle die Geschichten aufschreiben, die ich von meinen Eltern über diese Zeit und auch die Zeit davor gehört habe, oder mit denen sie mir halfen, meine kindlichen Gedächtnislücken zu füllen.

Heute ist es ein seltsames Gefühl zu wissen, dass man dort war, wo Geschichte gemacht wurde. Man merkt es kaum, wenn es geschieht. Es schleicht sich im Nachhinein langsam ins Bewusstsein. Plötzlich überfällt es einen: „Mann! Da warst Du dabei?!“

Schon mehrere Jahre vor dem Fall der Mauer, 1982, zog ich aus studienmäßigen Gründen nach Norwegen und ließ mich später dort nieder. Die Idee zu diesem Buch kam dann auch von einem Norweger, einem Verwandten meiner norwegischen Lebenspartnerin. „Wir sehen die Zeit nach dem Krieg, dem Ende der Okkupation durch Deutschland, aus einer vollkommen anderen Perspektive“, sagte er. „Es wäre toll, wenn Du das mal aus deiner Sicht und der Sicht deiner Eltern schreiben könntest. Ich glaube, dafür wäre hier großes Interesse.“

Anfangs wollte ich mich dann auch an eine norwegische Leserschaft wenden. Aber bald merkte ich, dass ja auch unter jüngeren Leuten in Deutschland kaum jemand viel über diese Zeit weiß. Die Eltern haben es verdrängt, wollten nicht darüber reden, wurden nicht gefragt, oder wurden selbst zu spät geboren und haben nur noch Bruchstücke davon mitbekommen. Es gibt auch jede Menge Klischees darüber. Viele wollen ja gar nicht mehr wissen. Auch ich habe erst in älteren Jahren angefangen, mich eingehender damit zu befassen und habe dann versucht, Ordnung in alle die alten Geschichten zu bringen, die ich erlebt oder gehört habe.

Wie oben schon erwähnt, so ist dieses Buch sehr persönlich geschrieben. Ich bin kein Historiker. Geschichtliche Fakten, die wichtig sind, um den Zusammenhang zu verstehen, sind dennoch fortlaufend eingefügt.

Obwohl man sich im Leben natürlich auf die Gegenwart und die Zukunft konzentrieren muss, hilft die Vergangenheit oft, Zusammenhänge zu sehen und Fehler zu vermeiden, die früher schon gemacht wurden. Ich hoffe, dass meine Erinnerungen und Gedanken wenigstens dem einen oder anderen helfen, ein paar Puzzleteile an die richtigen Stellen zu setzen.

Tromsø, Oktober 2022

Meine Großeltern väterlicherseits (Oma und Opa) und ich, ca. 1960

Meine Eltern Hannelore und Horst, 1978

Meine Großeltern mütterlicherseits (Omi und Opi), ca. 1960

Meine Großtante Lotte, ca. 1965

Mein Vater Horst, 1954

Meine Großtante Käthe und meine Mutter, 1934

Meine Mutter Hannelore, ca. 1953

Meine Urgroßmutter Elise

Mein Großvater (Opi) in jungen Jahren

Mein Urgroßvater Carl

Mein Großvater (Opi) im Alter

1. Kapitel

WOHER WIR KAMEN

Eine kurze Familiengeschichte

Es war Anfang August 2021. Über anderthalb Jahre war es her, dass ich meine Eltern zum letzten Mal in Berlin besucht hatte. Die Corona-Pandemie hatte das meiste an Auslandsreisen seit März des Vorjahres zum Erliegen gebracht. Nun war es gerade wieder möglich. Sowohl sie als auch ich waren geimpft und die Einreise-Quarantäne für Geimpfte zurück nach Norwegen war seit Anfang Juli aufgehoben. Daheim in Norwegen lief das Leben schon wieder ziemlich normal, jedenfalls für diejenigen, die nicht wegen des Lock-down ihre Arbeit oder ihre Einnahmen verloren hatten. In Berlin musste man in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften noch Masken tragen. Aber das war ein geringer Preis dafür, dass man endlich wieder recht problemlos reisen konnte.

Meine Eltern waren um die neunzig Jahre alt. Alles war glücklicherweise mehr oder weniger beim Alten. Ich hatte ihnen schon während unserer wöchentlichen Videotelefonate von meinem Buchprojekt erzählt und sie darauf vorbereitet, dass ich sie interviewen würde. Zwar hatte ich im Laufe meines Lebens schon öfter Anekdoten aus ihrer Kindheit und Jugend, den Kriegs- und Nachkriegsjahren, und auch aus meiner Kleinkinderzeit gehört. Ich kannte die Geschichten in groben Zügen. Aber mir fehlten der Zusammenhang, die Reihenfolge der Geschehnisse und natürlich jede Menge Einzelheiten. Wenn man Dinge zu Papier bringen will, die man nur bruchstückweise gehört und von denen man inzwischen die Hälfte vergessen hat, dann ist das ohne Hilfe ein ziemlich auswegloses Unternehmen.

Ich brauchte gar kein richtiges Interview anzufangen. Schon am ersten Tag nach dem Frühstück lief das Gespräch in die richtige Richtung, so dass ich mir nur mein Notizheft holte und stichpunktartig notierte. Es wurde eine Fülle von Aufzeichnungen, die ich in den darauffolgenden Tagen dann gleich auf meinem Laptop ins Reine schrieb, während ich bei Unklarheiten noch gleich nachfragen konnte.

Auch Fotoalben gingen wir durch. Mein Vater hatte mir früher schon ab und zu ein paar alte Fotos gescannt und per E-Mail zugeschickt, aber ich fand noch weitere von Interesse und fotografierte sie gleich ab.

Dann erwähnte meine Mutter, dass sie auch Aufzeichnungen von ihrem Vater hatte. Dabei ging es sowohl um die Ahnen seinerseits und vonseiten meiner Großmutter als auch um seine Kriegerlebnisse, die Zeit seiner Kriegsgefangenschaft in Russland und die Jahre danach. Dass diese Dinge existierten, hatte ich früher schon einmal gehört, aber es war mir entfallen. Damals war mein Interesse zwar schon vorhanden gewesen, aber da hatte ich ja noch kein Buchprojekt darüber geplant.

Es ist immer etwas umständlich, von Großeltern väterlicherseits und mütterlicherseits zu schreiben. Deshalb will ich sie hier so nennen, wie ich sie als Kind unterschied. Die Eltern meines Vaters waren Opa (1891-1962) und Oma (1887-1973), die meiner Mutter waren Opi (1904-1991) und Omi (1907-1965).

Opis Aufzeichnungen waren über zwanzig handgeschriebene Seiten lang, zuzüglich Ahnentabellen. Ich ging sie während meines Aufenthalts in Berlin durch. Opis Handschrift war glücklicherweise nicht allzu schwer zu entziffern. Ich hatte ja in meiner späteren Jugend auch Briefe mit ihm gewechselt und sie immer lesen können. Nur bei Eigennamen und unbekannten Ortsnamen hatte ich Schwierigkeiten und musste manchmal meine Mutter zu Rate ziehen. Einige Namen verblieben leider unlesbar. Ich fotografierte die Seiten ab und schrieb dann den gesamten Text auf meinem Laptop ins Reine.

*

Opi einerseits und mein schon im Krieg gefallener Onkel Kurt, der ältere Bruder meines Vaters, andererseits, hatten Ahnenverzeichnisse zusammengestellt. Damals im „Dritten Reich“ musste man solche Übersichten anfertigen, um nachzuweisen, dass man arischer Abstammung war. Bei jüdischen Ahnen drohte die „Umsiedlung“ in ein Konzentrationslager. So rassistisch und verbrecherisch die Absichten auch waren, so interessant war es für mich zu sehen, woher meine Vorfahren eigentlich kamen. Früher zogen die meisten nicht so viel in der Gegend herum und über Staatsgrenzen hinweg wie heutzutage. Fast alle Ortsnamen, die ich fand, lagen in einem Umkreis von 150 Kilometern um Berlin.

Obwohl alle meine Großeltern zu meiner Zeit in Berlin wohnten, war nur Opi in der Stadt geboren. Seine Vorfahren kamen aus Potsdam und kleineren Ortschaften in Brandenburg, also der weiteren Umgebung Berlins. Sein Urgroßvater war allerdings in Zakrzewo geboren, etwa 270 Kilometer nordöstlich von Berlin, das Anfang des 19. Jahrhunderts zu Westpreußen gehörte. Dort gab es damals eine gemischte deutsch-polnische Bevölkerung. Mehrere Generationen der Familie waren Landwirte gewesen. Erst Opis Vater machte eine Ausnahme und wurde Kaufmann. Opi bewegte sich dann weiter in der gleichen Richtung und ließ sich zum Bankkaufmann, Revisor und Buchhalter ausbilden.

Omi und alle ihre Vorfahren bis zurück ins 18. Jahrhundert kamen aus Soldin, das heute Myślibórz heißt und in Polen liegt, gute hundert Kilometer nordöstlich von Berlin. Damals gehörte der Ort zur preußischen Provinz Brandenburg, die sich bis 1945 über die Oder hinaus nach Osten erstreckte. Ihre Familie bestand traditionsgemäß aus Tuchmachern und Händlern, aber auch ein Zimmermeister war darunter. Auch ihr Vater, der 1868 geboren wurde, fiel wieder aus dem Rahmen und machte eine Ausbildung als Kupferschmied. Jedoch brannte er als Neunzehnjähriger durch und fuhr dann siebzehn Jahre lang zur See, wo er eine erstaunliche Karriere in der Handelsmarine machte. Er war unter anderem während des Boxeraufstands im Jahr 1900 in China, von wo er eine Buddha-Figur mitbrachte, die noch in unserem Besitz ist. Er erkrankte an Malaria und schied deswegen 1904 aus dem Dienst aus. Nach seiner Heirat wurde er Bausekretär am Alten Museum in Berlin.

*

Die Familie meines Vaters kam aus dem westlichen Teil von Hinterpommern, das heute ebenfalls polnisch ist, aber bis zum Zweiten Weltkrieg deutsch war. Opa war in Zarnikow (heute Czarnkowo) aufgewachsen, das östlich von Stargard liegt. Oma kam aus Hohenkrug-Buchholz (heute Zdunowo), einem Doppeldorf direkt östlich von Stettin (Szczecin). Alle diese Orte liegen nur 130 bis 150 Kilometer nordöstlich von Berlin. Von dieser Seite der Familie habe ich nicht so viel über die Tätigkeiten in vergangene Zeiten in Erfahrung bringen können, außer dass zwei der Onkels meines Vaters Bäcker waren. Auch Opa wurde Bäcker und führte dann später, nach dem Umzug nach Berlin, einen Lebensmittelladen in Berlin-Niederschönhausen.

Als ich meiner norwegischen Lebensgefährtin eine Landkarte zeigte, auf der ich alle Herkunftsorte meiner Vorfahren markiert hatte, fragte sie erstaunt: „Waren das alles Polen?“

Nein, meine Ahnen waren alle Deutsche. Aber Kriege führen oft Umsiedlungen von Bevölkerungen und die Verschiebung von Staatsgrenzen mit sich. In allen Gebieten östlich der Oder wird heute fast ausschließlich polnisch gesprochen, nachdem sie nach dem Zweiten Weltkrieg an Polen angegliedert wurden und die deutsche Bevölkerung von dort vertrieben wurde.

Pommern an sich ist ja ein Name, der von einer slawischen Sprache stammt – po morzu bedeutet zum Beispiel auch auf Polnisch am Meer. Im Mittelalter wurden hier die lokalen, andere slawische Sprachen sprechenden Stämme germanischen und polnischen Einflüssen ausgesetzt, bis die Gegend unter die Herrschaft des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation gelangte. Im 12. und 13. Jahrhundert fand eine massive deutsche Einwanderung statt. Im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) und einigen darauffolgenden Kriegen verlor das Land einen großen Teil seiner Bevölkerung durch Kriegshandlungen, Seuchen und Hungersnöte. Es wurde dann hinterher zwischen Schweden und Brandenburg, später Schweden und Preußen, aufgeteilt. Ab 1815 geriet es vollkommen in preußischen Besitz und wurde damit von 1871 bis 1945 Teil des vereinten Deutschen Reichs. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs besetzte die sowjetische Rote Armee sowohl Pommern als auch die anderen östlichen Gebiete des Deutschen Reichs.

*

Soldin, von wo die Familie von Omi kam, hatte vor dem Krieg gute 6000 Einwohner. Am 31. Januar 1945 wurde der Ort kampflos von der Roten Armee eingenommen. Gerüchte über Übergriffe auf die Zivilbevölkerung waren ihr vorausgeeilt und hatten viele Deutsche westwärts in die deutschen Kerngebiete flüchten lassen. Ein paar Tage später versuchte ein sowjetischer Soldat eine einheimische Frau zu vergewaltigen, wobei er von ihrem Mann erschossen wurde. Daraufhin trieben die sowjetischen Soldaten am 3. Februar 160 Zivilisten aus der Stadt zusammen, meist Jugendliche und ältere Männer, die nicht zur Wehrmacht eingezogen waren, und ermordeten einige Tage später 120 von ihnen in einem nahegelegenen Steinbruch. Man entdeckte das Massengrab erst 1995 und es wurde eine Gedenkstätte errichtet. Wie so oft in Kriegen wurden auch hier die Greueltaten von sadistischen Sonderkommandos wie der SS und die Kampfhandlungen der deutschen Wehrmacht während des Krieges an unschuldigen Zivilisten gerächt.

Ob es zu jener Zeit in Soldin noch Verwandte meiner Mutter gab, die dann später vertrieben wurden, ist uns nicht bekannt. Omis Eltern waren schon lange zuvor nach Berlin und später dann als Rentner nach Neuruppin umgezogen, das etwa 60 km nordwestlich von Berlin in Brandenburg liegt.

Im Sommer 1945 stellte die Sowjetunion alle Gebiete östlich der Oder unter polnische Verwaltung. Damit begannen Unterdrückung, Vertreibung und Flucht der deutschen Bevölkerung vonseiten der Polen, soweit sie nicht bereits vor der sich nähernden Roten Armee geflohen war. Die dorthin umgesiedelten Polen kamen zumeist selbst aus Gebieten weiter im Osten, wo sie von den Russen vertrieben wurden, die die dortigen Gebiete für die Sowjetunion beanspruchten. Polen war ein Land, das während des Krieges sowohl unter Hitler-Deutschland als auch unter Stalins Sowjetunion zu leiden hatte. Nach den grausamen Kriegsjahren waren sie weder gut auf Russen noch auf Deutsche zu sprechen.

*

Mein Vater hatte seine Großeltern kaum gekannt. Beide Großmütter verstarben schon vor seiner Geburt, und die Großväter als er vierfünf Jahre alt war. Seine Eltern hatten fünf bzw. sechs Geschwister, mit deren Nachkommen wir aber zu meiner Zeit sehr wenig Kontakt hatten.

Mein Vater besuchte vor und während des Krieges mehrmals einen Bruder von Oma, Onkel Wilhelm, in Hohenkrug. Dieser Onkel Wilhelm und ein weiterer Onkel flohen 1945, als die Kriegsfront sich näherte, mit ihren Familien gen Westen, wo sie sich in Apenburg im nördlichen Sachsen-Anhalt, auf dem Gebiet der späteren DDR, ansiedelten. Zu Zeiten der DDR hatte mein Vater kaum Kontakt zu ihnen. Nach dem Fall der Mauer war Onkel Wilhelm bereits verstorben. Es fand eine vorübergehende Kontaktaufnahme mit seinen zwei Kindern statt, die sich aber nicht weiter entwickelte.

Auch bei der Familie von Opas Schwester Ida war mein Vater als Kind zu Besuch. Sie wohnten in einem Dorf am Madüsee (heute Miedwiecko) in Hinterpommern, unweit von Stargard. Auch sie flüchteten vor dem Einmarsch der Roten Armee 1945 und ließen sich in Barmstedt bei Hamburg nieder. Später gab es nur sehr sporadischen Kontakt, obwohl sie in West-Deutschland lebten.

Ich kann mich nur an eine der Tanten meines Vaters, Tante Pauline, erinnern, die in West-Berlin wohnte und die ich ab und zu als kleiner Junge besuchte. Sie hat keine Nachkommen, die noch am Leben sind. Sehr entfernte Erinnerungen habe ich auch an eine der Cousinen meines Vaters, die zu meiner Zeit in Flensburg wohnte und die ich dort einmal besuchte. Außerdem ist da noch Onkel Armin, ein Großneffe auf der mütterlichen Seite meines Vaters, den ich einmal während meiner Kindheit traf. Er beeindruckte mich, weil er Pilot bei der Lufthansa war und eine Boeing 747 flog.

*

Die Teilung Berlins und Deutschlands nach dem Krieg hatte viele menschliche Kontakte, die nicht im Voraus schon sehr eng waren, zum Scheitern gebracht. Anfänglich große Familien wurden oft in einzelne Kernfamilien aufgeteilt, die wenige oder gar keine Beziehungen mehr zueinander hegten. Es lag nicht an der Mauer allein. Familien, besonders die aus den ehemals deutschen Ostgebieten, waren in alle Winde zerstreut. Damals war Reisen wesentlich umständlicher als heute. Telefon bekamen viele erst in den sechziger Jahren und Ferngespräche waren teuer. Die einzige Alternative war Briefwechsel.

Mütterlicherseits war meine Familie von Anfang an wesentlich kleiner als die vonseiten meines Vaters. Omis Eltern wohnten zu Kriegszeiten schon in Neuruppin in Brandenburg, wo sich auch meine Mutter als Kind während der späteren Kriegsjahre aufhielt. Hier waren die Bindungen ziemlich eng. Nach dem Tod meines Urgroßvaters wohnte meine Urgroßmutter viele Jahre lang und auch noch mein erstes Lebensjahr hindurch zusammen mit uns in der Wohnung meiner Großeltern in Berlin-Niederschönhausen, bevor sie 1957 starb.

Opis Vater starb schon kurz nach der Geburt meiner Mutter, während seine Mutter bis 1958 lebte. Hier waren die Beziehungen, obwohl vorhanden, weniger eng, vielleicht wegen der fehlenden Chemie zwischen Omi und ihrer Schwiegermutter. Ich kann mich heute natürlich an keine meiner Urgroßmütter mehr erinnern.

Opi hatte keine Geschwister, während Omi eine von drei Schwestern war. Die älteste, Tante Käthe, war immer etwas kränklich und starb auch schon kurz vor Kriegsende an Tuberkulose. Die zweite, Tante Lotte (eigentlich Charlotte), wohnte zu meiner Zeit in West-Berlin und wurde eine Art Ersatz-Großmutter für mich, nachdem Omi leider auch schon früh starb (1965). Da war ich neun Jahre alt. Tante Lotte, die ich Tanti nannte, hatte nie eine eigne Familie. Mein jüngerer Bruder und ich waren für sie vielleicht ebenso viel Ersatz für Enkelkinder wie umgekehrt. Tante Lotte lebte noch bis ganz kurz vor dem Fall der Mauer, bis zum Herbst 1989.

Opi heirate bald nach Omis Tod erneut eine ebenfalls sehr liebe Frau, Margrete, die ich Tante Grete nannte, und die aus erster Ehe einen erwachsenen Sohn mit Familie in Ost-Berlin hatte. Mit letzteren hatten wir wegen der Mauer aber auch nur sporadisch Kontakt, der eigenartigerweise nach dem Fall der Mauer, wo er problemlos geworden wäre, einschlief. Opi starb ein gutes Jahr nach der Wiedervereinigung Deutschlands im Dezember 1991 und Tante Grete im Oktober 1996, knappe fünf Jahre nach Opi, als letzte aus der Reihe meiner Großeltern, dreißig Jahre nachdem Opi sie geheiratet hatte.

*

Selbst habe ich einen acht Jahre jüngeren Bruder, Wolfgang, der 1964 zur Welt kam. Da der einzige Bruder meines Vaters schon als 23-jähriger im Krieg umkam und meine Mutter keine Geschwister hatte, war also meine Familie – in dem Maße, wie sie während meiner Kindheit und Jugend kontinuierlich zugegen war – ausgesprochen klein. Sie bestand bei uns in West-Berlin nur aus meinen Eltern und mir, Tante Lotte und ab 1964 meinem Bruder, während alle meine Großeltern in Ost-Berlin lebten. Mein Bruder sagt immer, dass wir ein Familientreffen locker in einem Kleinbus feiern könnten.

Für mich, der sich kaum an die Zeit vor der Mauer erinnerte, lebten die beiden Teile der Familie in zwei parallelen Welten, deren kompliziertes Verhältnis zueinander wir in erster Linie in den Medien verfolgten. Uns offenbarte es sich jedes Mal bei Grenzüberschreitungen und dadurch, dass gegenseitige Besuche, die eigentlich zum normalen Leben gehören sollten, immer etwas Besonderes, Außergewöhnliches waren, das eine gewisse Überwindung erforderte.

Opa (Mitte) beim Skat-Spielen und dem allabendlichen Warten auf den Bombenalarm, ca. 1944

Opa in seinem Lebensmittelladen in der Eichenstraße, 50er Jahre

Oma in der Küche in der Eichenstraße, 50er Jahre

Die Friedenskirche in Berlin-Niederschönhausen

2. Kapitel

KINDER IM KRIEG

Kriegszeit

Mein Vater Horst war zehn Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg mit dem deutschen Überfall auf Polen begann. Meine Mutter Hannelore war sechs Jahre alt. Bei Kriegsende waren sie sechzehn und knappe zwölf. Sie waren Kinder. Dinge geschahen um sie herum, auf die sie keinen Einfluss hatten, ja, über die sie kaum eine Meinung haben konnten.

Mein Vater war natürlich während der ersten Schuljahre der Nazi-Propaganda ausgesetzt. Aber er wurde von Hause aus nicht darin unterstützt und machte sie sich nicht zu Eigen. Er lief als Kind sicherlich mit dem Strom und tat, was man von ihm erwartete – bis er 1939, als Zehnjähriger, ins Deutsche Jungvolk kam, jene Organisation, die die Jungen auf die Hitlerjugend vorbereiten sollte, in der sie dann mit 14 Jahren anfingen. Aber so weit kam mein Vater nie.

Bereits ganz am Anfang erlitt er auf einer Übernachtungsfahrt einen Unfall. Ein anderer Junge, der mit einem Luftgewehr herum hantierte, löste versehentlich einen Schuss aus, der meinen Vater ins Auge traf. So etwas geschieht, wenn man Zehnjährige mit scharfen Waffen spielen lässt. Es war kurz vor Kriegsbeginn und die Waffeneuphorie in den Nazi-Organisationen war sicherlich größer geworden als die Vorsicht. Von diesem Moment an hatte er, wie er selbst sagte, „die Schnauze voll von dem ganzen Haufen“. Er lebte sein Leben lang mit nur einem sehenden Auge, aber man sah es ihm nicht an. Es wäre möglich gewesen, das Auge durch eine Operation zu retten, falls dem gesunden Auge etwas zugestoßen wäre.

Was seine fehlende Begeisterung für die Nazi-Ideologie noch verstärkte, war, dass sein neun Jahre älterer Bruder Kurt sein Fähnleinführer war und ihn besonders in die Mangel nahm, wahrscheinlich um nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, dass er seinen Bruder bevorzugt behandeln würde.

Kurt hingegen war der Nazi-Propaganda erlegen und vertrat deren Ziele. Er wollte in den Krieg ziehen und hatte Angst, dass Deutschland siegen würde, bevor er dazu beitragen konnte. Er wurde 1941 eingezogen, bekam eine Grundausbildung in Jüterbog südlich von Berlin und wurde danach an die Front geschickt. Die Familie hörte wohl zunächst ab und zu von ihm, bis die Nachrichten fortblieben. Er war bei der Schlacht um Stalingrad dabei. Ein Kamerad sagte später, er hätte gesehen, wie Kurt in den Bauch geschossen wurde. Das muss im Winter 1942-43 gewesen sein. Das ist das Einzige, was wir von seinem Ende wissen. Somit lernte ich meinen einzigen Onkel nie kennen.

Opa wurde nicht eingezogen. Er führte einen Lebensmittelladen und wurde deswegen als unabkömmlich eingestuft. Ob vielleicht noch andere Gründe dabei eine Rolle spielten, wissen wir nicht. Über alles, was nicht zum Sieg Deutschlands führte, redete man damals besser nicht.

Viel lieber als an das Deutsche Jungvolk erinnert sich mein Vater an seine Aufenthalte in Pommern bei seinen Verwandten. Dort war er mehrfach kurz vor Beginn und während des Krieges in den Sommerferien zu Besuch. Onkel Wilhelm war Bäcker und betrieb in Hohenkrug eine Bäckerei und auch eine Landwirtschaft. Hohenkrug bildete zusammen mit Buchholz den Doppelort Hohenkrug-Buchholz. In Buchholz betrieb ein weiterer Bruder seiner Mutter, Onkel Otto, ebenfalls eine Bäckerei. Unweit lebte auch seine Tante Ida mit ihrer Familie in einem winzigen Dorf mit Namen Bienenfurt am Madüsee. Dort lief die Eisenbahnlinie von Stettin nach Stargard entlang und gab es einen Bahnübergang, an dem Tante Idas Mann die Schranke bediente. Mein Vater bekam manchmal den ehrenvollen Auftrag, die Schranken, die mit der Hand gekurbelt wurden, zu senken und wieder zu heben. Das erfüllte ihn mit Stolz.

Durch Beziehungen von Verwandten bekam mein Vater 1943 ein Mikroskop geschenkt, das sein ganzer Stolz war und das wir immer noch bei uns haben. Er sah sich Pflanzengewebe mit ihren Zellen, was darin an Einzellern und anderem Gekräuch lebte und alles Mögliche andere an. Das erweckte schnell sein Interesse an Natur, das er sein Leben lang bewahrte, auch wenn seine berufliche Laufbahn sich später in eine andere Richtung entwickeln sollte.

*

Meine Mutter kann sich wenig an die Zeit vor dem Krieg erinnern, außer daran, dass sie zwei liebe Eltern hatte – auch wenn ihr Vater sich vielleicht, wie er später selbst einsah, etwas zu wenig Zeit für sie nahm. Das war aber in jener Zeit nicht unüblich. Die Kindeserziehung war hauptsächlich Aufgabe der Mutter, die ja meist zuhause war.

Eine weitere Erinnerung aus der Zeit vor dem Krieg ist das Pilzesammeln mit ihrer Mutter, Tante Lotte und Tante Käthe in Geldenhall bei Neuruppin, wo sie bei den Großeltern zu Besuch waren. Ein Regencape wurde auf dem Waldboden ausgebreitet. Alle kamen mit gepflückten Pilzen und legten sie auf den Mantel, wo Tante Käthe, die wegen ihrer Krankheit nicht gut zu Fuß war, saß und sie gleich putzte. So wurden die Pilze fertig geputzt zum Zubereiten nach Hause gebracht, von meiner Urgroßmutter mit Butter gebraten und mit Petersilie darauf serviert. Man brauchte damals offizielle Sammelscheine zum Sammeln von Brennholz, Beeren und Pilzen.

Nach den Sommerferien 1943 wurde Omi zur Waffenproduktion eingezogen und die kleine Hannelore wurde als Zehnjährige im Zuge der Kinderlandverschickung (KLV) zu ihren Großeltern nach Neuruppin verschickt. Die Kinderlandverschickung war vor dem Krieg zu Erholungszwecken gedacht, aber wurde während des Krieges dazu benutzt, Kinder und teilweise ihre Mütter aus von Bombenangriffen bedrohten deutschen Städten zu evakuieren und längerfristig in weniger gefährdeten ländlichen Gebieten unterzubringen. Tante Käthe gab ihr ihr Bett und schlief selbst auf der Couch im Wohnzimmer, bis sie im Februar 1945 an Kehlkopftuberkulose starb.

Opi wurde 1940 zur Wehrmacht eingezogen und schrieb während der Kriegszeit Briefe an seine Familie. Er beklagte sich später einmal, dass meine Mutter so wenig antwortete und lieber ihren Großvater antworten ließ. Der Grund dafür, dass sie keine Lust hatte, war, dass ihr hinterher alle Rechtschreibefehler vorgehalten wurden. Opi hingegen tat es leid, dass er durch den Krieg so wenig Gelegenheit hatte, an der Erziehung seiner Tochter teilzunehmen, so dass er wenigstens über das Briefeschreiben dazu beitragen wollte. Aber er konnte sich nicht in die Zehnjährige hineinversetzten, die er ja lange kaum gesehen hatte. Einmal rächte sich meine Mutter mit einem Wort, dass Opi immer falsch schrieb, und wartete auf seine Verbesserung, um dann darauf bestehen zu können, dass sie doch recht hatte.

Einige Male kam Opi auf Heimaturlaub und besuchte seine Tochter in Neuruppin. Da beide gern Kuchen aßen, lud er sie einmal in ein Restaurant zum Kuchenessen ein, was man damals nur zu besonderen Anlässen tat. Aber die kleine Hannelore meinte danach, dass ihre Großmutter viel besseren Kuchen backte. Da musste er lachen.

*

Opi, mein Großvater Erich, war im Krieg bei der Wehrmacht. Er war kein Nationalsozialist. Er wurde eingezogen. Bei der Wehrmacht wurde einem das Nachdenken über das Wozu und Warum schnellstens aberzogen. Soldaten sollen Befehle ausführen, ihrem Staat gegenüber loyal sein und nicht denken. So ist es heute und so war es damals. Er sprach mit mir später in den siebziger Jahren einmal darüber, als ich ihn in Ost-Berlin besuchte. Natürlich kamen Zweifel auf, aber man verdrängte sie. Man befolgte einfach, was befohlen wurde, wenn man nicht in unabsehbare Schwierigkeiten geraten wollte. Man wählte zu glauben, was einem eingetrichtert wurde, nämlich dass der Krieg unvermeidlich war. Man wusste ja auch gar nicht, was alles hinter den Kulissen geschah. Die Anzeichen waren sicher da, aber man war nicht zum politisch-analytischen Denken erzogen worden. Man zog mit den anderen mit.

Opis Vater Gustav war auch im Krieg gewesen – im Ersten Weltkrieg. Er war 1916 bei der Schlacht an der Somme und 1917 bei Stellungskämpfen in der Champagne in Nord-Frankreich dabei. Bei den Kämpfen wurde er in einem Schützengraben verschüttet, aber in letzter Minute gerettet. Er kam mit einem schweren Nervenschock in verschiedene Kriegslazarette und Nervenheilstätten, wo er 1918 schließlich als „arbeitsverwendungsfähig“ entlassen wurde. Aber der Schock saß tief. Viel später noch versuchte er einmal, aus dem Fenster zu springen. Er bekam später eine andere Krankheit, an der er 1935, nur 56 Jahre alt, starb.