Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

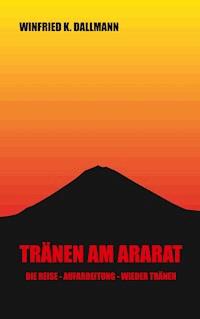

Der Berg Ararat, der Massis der Armenier, steht wie ein Pfeiler zwischen West- und Ostarmenien, der verlorenen und der wiedergewonnenen Heimat. Er ist das Sinnbild für das Leiden eines Volkes, das durch zahllose Jahrhunderte hinweg keine Ruhe gefunden hat. Im Sommer 1976, als abenteuersuchender Zwanzigjähriger, reiste der Verfasser durch die östliche Türkei, um nach den Spuren des Völkermordes zu suchen und sich ein Bild von der Situation der wenigen Übriggebliebenen zu machen. Die Geschehnisse lagen damals schon etwa sechs Jahrzehnte zurück. Inzwischen sind weitere vierzig Jahre vergangen. Deutschland hat 2016 endlich jenen Völkermord offiziell als solchen anerkannt, während die Türkei ihn weiterhin verleugnet. Mehrfach hat es seitdem politische Turbulenzen in der Türkei gegeben. Das Thema der Minderheiten im Lande gewinnt jedes Mal an Aktualität, auch gegenwärtig. Sollte man nicht versuchen, aus der Vergangenheit für die Zukunft zu lernen? Dieses Buch ist eine Momentaufnahme aus der jüngeren Geschichte, in der Form eines Reisetagebuchs mit dokumentierten Rückblicken in die Zeit des Völkermordes und mit einer Bilanz der damaligen Zustände. Ein aktualisierendes Vorwort und spätere Anmerkungen stellen den Bezug zur Gegenwart her.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 303

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Vorwort

Ursprüngliches Vorwort (1991)

Die Reise (1976)

Vorbemerkung

Durch die westliche Türkei

Kilikien und Antiochia

Am Rande der Syrischen Wüste

Im Herzen Westarmeniens

Heimkehr

Iskuhi (Aufarbeitung: 1987)

Verstreut in alle Winde

Die Pforte zum Okzident

Tot, bevor wir geboren wurden

Im Teufelskreis

Hoffnung

Wieder Tränen (1989)

Danksagung

ANHANG

Anmerkung zum Berg-Karabach-Konflikt (2018)

Anmerkungen zur Aussprache und Rechtschreibung von fremdsprachlichen Texten und Namen

Begriffserläuterungen

Quellenverzeichnis

Literaturverzeichnis Armenien (Auswahl deutschsprachiger Literatur)

KARTEN

Karte 1: Reiseroute des Verfassers im Sommer 1976

Karte 2: Geschichtliche Ausdehnung Armeniens

Karte 3: Der Völkermord 1915-1922

Karte 4: Armenischer Bevölkerungsraum 1976-2017

VORWORT

Dieses Buch wurde bereits in den Jahren 1989-91 geschrieben. Ausgangspunkt war das Tagebuch einer Reise in die östliche Türkei (das ehemalige Westarmenien), die ich als unerfahrener 20-jähriger bereits 1976 unternommen hatte. Dabei ging es mir darum, das Land kennenzulernen – in erster Linie unter dem Blickwinkel des Völkermordes an den Armeniern und anderen christlichen Bevölkerungsgruppen, der dort während und nach dem Ersten Weltkrieg stattgefunden hatte und den die offizielle Türkei niemals eingeräumt hat.

Die Ereignisse in Armenien und Aserbaidschan seit 1988 brachten das Thema erneut an die Öffentlichkeit. Allerdings kam es damals aus verschiedenen Gründen nicht zur Veröffentlichung des Buches. Die letzten Jahre haben nun erneut Anlass gegeben, das Thema der Minderheiten in der Türkei auf die Tagesordnung zu bringen. Dazu gehören in erster Linie die neuerdings verschärften autoritären Tendenzen in der Türkei und die endliche Anerkennung des osmanischen Völkermordes an Armeniern und anderen christlichen Minderheiten durch den Deutschen Bundestag (2016).

Meine Reise fand sechzig Jahre nach dem Völkermord statt. Inzwischen sind weitere vierzig Jahre vergangen. Vielleicht hat es etwas für sich, einmal in die Zeit mitten zwischen den Geschehnissen, denen des Ersten Weltkrieges und denen von heute, zu blicken. Denn was heute auf der politischen Bühne geschieht, ist ja nur eine Episode in einer fortlaufenden Entwicklung, die sich aus der Vergangenheit erklärt.

Massenverhaftungen und Massenentlassungen, wie sie nach dem missglückten Militärputsch im Sommer 2016 begannen, sind in der Geschichte der Türkei nichts Neues, wenn auch diesmal in unübertroffenem Maßstab. Auch der Völkermord an den christlichen Bevölkerungsgruppen begann 1915 mit Massenverhaftungen, damals von armenischen Intellektuellen und öffentlichen Bediensteten, um dieser damals recht großen Bevölkerungsgruppe die Führung und das Sprachrohr zu nehmen.

In jüngerer Zeit sind das Balyoz Harekâtı-Verfahren (‚Vorschlaghammer-Verschwörung‘, 2003) und der Ergenekon-Prozess (2007-2013) Beispiele dafür, dass vermeintliche Verschwörungen gegen die Staatsführung jahrelang gerichtlich verfolgt wurden und oppositionelle Akteure oder auch unbeliebte Unbeteiligte in Untersuchungshaft gehalten wurden, bis schließlich alles mangels Beweise im Sande verläuft.

Möglicherweise musste deshalb ein ‚echter‘ Putschversuch her. 2016 hatte Präsident Erdoğan offenbar auch schon die Listen von Bürgern fertig, die er verhaften oder ihrer Ämter entheben lassen wollte, um den Widerstand gegen seinen Machtausbau zu brechen. Der Putsch verhärtete das Feindbild in Gestalt der bereits 2013 in Ungunst geratenen Gülen-Bewegung. Daher ist es eher unwahrscheinlich, dass der Putsch überraschend kam.

Es fragt sich dann auch, ob die Bombenattentate in Diyarbakır und Ankara in den Jahren 2015 und 2016 wirklich denjenigen in die Schuhe zu schieben sind, die dafür verantwortlich gemacht wurden. Sie trugen zielgerecht dazu bei, die in letzter Zeit herangewachsene demokratische Bürgerbewegung, die den türkischen Nationalisten ein Dorn im Auge ist, in ein schlechtes Licht zu stellen und mit verschwörerischen Aktivitäten und Terrorismus in Verbindung zu bringen. Und sie trugen dazu bei, die kurdischen separatistischen Bewegungen, mit denen längere Zeit Waffenstillstand geherrscht hatte, erneut in Missgunst zu bringen und erneutes gnadenloses Vorgehen gegen diese zu rechtfertigen.

Während des Ersten Weltkrieges war es das Ziel ähnlichen Vorgehens, einen Völkermord an den verhassten und der politischen Unzuverlässigkeit verdächtigten indigenen Christen vorzubereiten. Heute sind die Kurden in einer ähnlichen Situation und sind es schon lange gewesen, denn die ersten Deportationen von Kurden fanden fast zeitgleich im Winter 1915/16 statt, als 300 000 osmanische Kurden zwangsumgesiedelt wurden. Sie sind zwar Muslime, aber doch keine Türken.

Was ist heute das eigentliche Ziel des politischen Vorgehens, abgesehen von Machtbesessenheit? Kennt der von Erdoğan vertretene türkische Nationalismus Grenzen, die die jungtürkische Bewegung 1915 nicht kannte?

Während das Thema des Völkermordes in den letzten Jahrzehnten in immer breiteren bürgerlichen Kreisen in der Türkei sein Tabu verloren hat, auch wenn man das Wort noch immer nicht direkt in den Mund nimmt, wird er von nationalistischen Kreisen weiterhin bestritten. Die Gründer der modernen Türkei als Volksmörder hinzustellen, ist ihnen ein Ding der Unmöglichkeit. Damit einher geht die Weigerung, die in demokratischen Ländern vollkommen unakzeptablen Einrichtungen wie Zensur der Medien, politische Verfolgung und Folter aufzugeben – Methoden, ohne die autoritäre Regime sich nicht behaupten können. Der Umschwung von Annäherung zu konfrontativen und aggressiven Verhaltensweisen gegenüber Mitgliedsstaaten der EU kam überraschend schnell.

Zu dieser Zeit nahmen kriegerische Auseinandersetzungen in den Nachbarländern Syrien und Irak große Ausmaße an. Der rasante Aufstieg des ‚Islamischen Staates‘ (IS) gleich jenseits der türkischen Südgrenze erschien der Türkei wegen seiner anti-schiitischen Natur zunächst willkommen. Die internationalen Erwartungen hinsichtlich einer klaren Stellungnahme der Türkei, die undurchsichtigen Beziehungen und Frontverläufe zwischen Türkei, dem bürgerkriegsgeprüften Syrien, dem ‚Islamischen Staat‘ und diversen kurdischen Verbänden, die Flüchtlingskrise und ihre Nutznießung seitens der Türkei gegenüber der Europäischen Union ... das alles machte die Situation zusätzlich unübersichtlich und begünstigte die Verschleierung der eigentlichen Ziele der Türkei, nämlich die Sicherung und Ausweitung ihres Einflusses in der Region.

Am 2. Juni 2016 erkannte Deutschland endlich offiziell den armenischen Völkermord als solchen an, eine nicht nur von Armeniern, sondern auch von Menschenrechtlern und Wissenschaftlern seit Jahrzehnten geforderte Stellungnahme, die bis dahin aus Rücksichtnahme auf die deutsch-türkischen Beziehungen ausgeblieben war. Immerhin leben in Deutschland drei Millionen Türken aller Gesinnungsrichtungen.

Sechs Wochen später fand der mysteriöse Staatsstreich in der Türkei statt und die Massenverhaftungen, Amtsenthebungen und Berufsverbote begannen. Große Teile der Bevölkerung gerieten in Misskredit, da ihnen Sympathien mit den Putschisten unterstellt wurden. Angesichts der angeblich ‚drohenden Gefahr‘ für den Staat, die dieser offenbar gut zu vermitteln verstand, gelang es Präsident Erdoğan, den Volksentscheid für die Machterweiterung seines Amtes im April 2017 zu gewinnen, wenn auch mit nur knapper Mehrheit. Worauf zielt das alles ab? Eigentlich braucht man nur zwei und zwei zusammen zu zählen.

Wahrscheinlich haben die meisten vergessen, dass Erdoğan – damals noch als Bürgermeister von Istanbul – am 6. Dezember 1997 auf einer Wahlveranstaltung sagte: „Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind“ und damit ein Zitat aus einem islamistischen Gedicht aus der Zeit des Ersten Balkankrieges einleitete. Damit drückte er vermutlich sein wahres Ziel aus, auf demokratische Weise die Macht befestigen zu wollen, um dann die Demokratie abzuschaffen und sich in die Reihe der anderen autoritären, islamistischen Staaten des Nahen Ostens einzufügen.

Andererseits versuchte die Türkei insbesondere unter der Präsidentschaft von Abdullah Gül (2007-2014) eine halbherzige Annäherung an Armenien, zu dem es seit dessen Unabhängigkeit keine diplomatischen Beziehungen aufgenommen hat. Die weder vom türkischen, noch vom armenischen Parlament ratifizierten ‚Züricher Protokolle‘ (2009) sahen unter anderem eine bilaterale Expertenkommission zur Klärung der ‚Ereignisse von 1915‘ vor, wie unter AKP-Herrschaft nun der Völkermord an den Armeniern anstelle des bisherigen ‚angeblichen Völkermordes‘ neutral umschrieben wurde.

Hatte man da doch noch Hoffnung in die EU zu kommen? Oder wollte man von anderen Problemen ablenken? Jedenfalls wurden in den 1990er und 2000er Jahren mehrere armenische Kirchen in Anatolien restauriert, teils mit armenischen, teils aber auch mit staatlichen Mitteln. Andererseits wurde die einstige armenische Residenz-Kirche in Kars, die ich 1976 noch als Museum ohne Hinweis auf die armenischen Erbauer sah, wieder in eine Moschee umfunktioniert.

Es leben heute knapp 60 000 Armenier in Istanbul; hinzu kommen etwa 30 000 (inoffiziell vielleicht wesentlich mehr) Arbeitsmigranten aus der Republik Armenien. Diese stammen in erster Linie aus dem Gebiet um Spitak und Gjumri (Leninakan) im Norden des Landes, das durch das gewaltsame Erdbeben 1988 weitgehend zerstört wurde und wo bis heute der Wiederaufbau unvollständig und die Wirtschaftslage schwierig ist. Sie sind zum großen Teil illegale Einwanderer, überwiegend Frauen, die in Haushalten arbeiten, aber weitgehend geduldet werden.

Von der Regierung wird die Arbeitsimmigration als Propaganda genutzt, denn warum kämen diese Menschen freiwillig ins Land, wenn es dort so armenierfeindlich wäre? Ja, warum reisen armenische Gastarbeiter ausgerechnet in die Türkei? Die Antwort ist wahrscheinlich, dass viele kaum eine andere Wahl haben. Der Weg nach Europa oder Nord-Amerika ist wesentlich schwieriger.

In Istanbul kann man als Armenier einigermaßen unbehelligt leben, solange man sich im Hintergrund hält. Wie das Beispiel des türkisch-armenischen Journalisten und Herausgebers Hrant Dink und der von ihm gegründeten, weitgehend auf Türkisch erscheinenden Zeitung ‚Agos‘ (‚Ackerfurche‘) zeigt, ist es sogar möglich, vorübergehend größere Teile der türkischen Bevölkerung zu erreichen und zum Nachdenken zu bewegen, wobei allerdings auch Hrant Dink von nationalistischen Kräften das Leben zunehmend schwer gemacht wurde. Zum Schluss, im Januar 2007, wurde er auf offener Straße erschossen. Zwar wurden die jugendlichen Täter gefasst und nach dem Jugendrecht verurteilt, aber ihre Hintermänner blieben bis heute verschont. Hundertausende folgten dem Trauerzug und der Beisetzung. Die offizielle Türkei verurteilte die Tat auf das Schärfste, bekam aber dennoch scharfe Kritik dafür, dass sie nationalistischen Straftaten nicht genügend vorgebeugt hatte.

In viel größerer Anzahl als damals, als dieses Buch eigentlich erscheinen sollte, finden sich heute türkische Autoren, Filmemacher, Menschenrechtler, Wissenschaftler und andere, die mit deutlichen Worten den osmanischen Völkermord an den Armeniern verurteilen und nach ihren Möglichkeiten politische Bildungsarbeit zu leisten versuchen. Viele dieser kritischen Stimmen sind allerdings inzwischen im Exil. Und die jüngste Verschärfung der politischen Situation in der Türkei sorgt dafür, dass sie dort bleiben. Man könnte Doğan Akhanlı nennen, der sich in einem Roman und einem Theaterstück mit dem Völkermord befasst hat und für den in der Türkei ein Haftbefehl wegen irgendwelcher vorgeschobenen Delikte besteht, wobei die Türkei 2017 vergeblich versuchte, ihn über Interpol von seinem Urlaubsaufenthalt in Spanien ausliefern zu lassen. Oder Fatih Akin, der mit seinem Spielfilm ‚The Cut‘ (2014) den Zorn türkischer Nationalisten auf sich zog. Oder Taner Akçam, der unter anderem die deutsche Übersetzung der Prozessprotokolle der osmanischen Kriegsverbrecherprozesse aus den Jahren 1919 und 1920 herausgab und seither zahlreiche Buchpublikationen zum Völkermord an den Armeniern vorgelegt hat. Oder Mehmet Polatel oder Fuat Dündar, die jeder auf seine Weise und mit seinem fachlichen Hintergrund versuchen, Licht auf die wahren Geschehnisse zu werfen. Viele andere könnten sicherlich genannt werden.

Worüber sich alle diese Vorkämpfer im Klaren sind, ist, dass es ohne die aufrichtige Bewältigung der Vergangenheit keinen Glauben an die Zukunft geben kann. In der Türkei wird weiterhin eine wesentlich glorreichere Version der nationalen Vergangenheit vermittelt, als es ihre Minoritäten und Nachbarn in Erinnerung haben. Und die Konflikte, die Missverständnisse und die politischen Verfolgungen werden bestehen bleiben, solange versucht wird, die Wahrheit zu unterdrücken und den destruktiven, nationalistischen Kräften Nährboden für ihre Verleumdungen und menschenverachtenden Haltungen geliefert wird. Und die politischen Tendenzen in der Türkei, wie ich sie oben angedeutet habe, lassen nichts Gutes vermuten.

Soweit zur Aktualisierung des Themas. Gehen wir nun einmal vierzig Jahre – ein halbes Menschenleben – zurück in die Geschichte, dringen ins Innere des großen, geheimnisvollen Landes vor und blicken von dort aus zurück in die noch frühere Vergangenheit!

Januar 2018

URSPRÜNGLICHES VORWORT (1991)

Die Ereignisse seit dem Jahre 1988 in den Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan um den Karabach-Konflikt haben in der Weltöffentlichkeit die Existenz des armenischen Volkes in Erinnerung gerufen, das über ein halbes Jahrhundert lang ein Schattendasein geführt hat. Aber die Medien berichteten über die Vorgänge meist losgelöst von den geschichtlichen Zusammenhängen und tiefen Wurzeln des Konfliktes und dezimierten sie auf soziale und religiöse Probleme. Aus den großen Schlagzeilen ging nicht hervor, dass es sich bei dem Konflikt um ein Glied in einer Kette handelt, durch die die türkischen Nationen des Nahen Ostens, zu denen die Aserbaidschaner gehören, seit einem Jahrhundert die Armenier systematisch verfolgen. Dass der Konflikt gerade zum jetzigen Zeitpunkt wieder offen ausbrach, ist einzig und allein auf die Veränderungen und den Zerfall der Sowjetunion zurückzuführen, die zuvor jegliche Auseinandersetzungen im Keim erstickte, unterdrückte oder verschwieg.

Die Ursprünge des armenischen Problems liegen in der Türkei, die seit den Zeiten des Osmanischen Reiches den größten Teil des armenischen Bevölkerungsraumes eingenommen hatte. Im Zuge von nationalistischen, pantürkistischen Bewegungen seit Ende des 19. Jahrhunderts sind die Armenier einer systematischen Vertreibung unterworfen, die während des Ersten Weltkrieges in grausamen Menschenschlächtereien kulminierten.

Die Türkei hat bis auf den heutigen Tag die Verbrechen der Vergangenheit nicht eingeräumt. Es gab – bis auf eine sehr kurze Phase in der besiegten Türkei nach dem Kriege – keine Kriegsverbrecherprozesse, keinerlei Ansätze zu irgendwelchen Wiedergutmachungen oder gar Aufklärung des eigenen Volkes zwecks Verhinderung der Wiederholung solcher Vorkommnisse. Von den Anfängen der Maßnahmen des Jahres 1915 gegen die Armenier bis heute wird in der Türkei Geschichtsverfälschung betrieben, werden die auf Regierungsebene geplante Niedermetzelung von über einer Million Armeniern und anderen christlichen Minderheiten (Assyrern/Aramäern, Pontus-Griechen) als vereinzelte Übergriffe lokaler Bevölkerungsgruppen dargestellt. Wie besessen wehren sich Vertreter der Türkei, das Geschehene als das dargestellt zu sehen, was es war: Völkermord.

Während in den letzten Jahren diese Fragen erneut in internationalen Gremien diskutiert wurden, vertrieb man in der Türkei durch gezielte und camouflierte Maßnahmen die Reste der armenischen Bevölkerung aus Anatolien. In jüngerer Zeit sind zahlreiche Menschenrechtsverletzungen gegen die Kurden vorgekommen und es ist zu befürchten, dass es mit den zunehmenden separatistischen Bewegungen der Kurden zu erneuten Pogromen kommen kann – diesmal gegen diejenigen gerichtet, die damals den Türken bei der Vernichtung der Armenier halfen. So befreit sich der türkische Staat nach und nach von allen nicht-türkischen Bevölkerungselementen mit einer durchtriebenen Systematik, die er immer wieder vor der Weltöffentlichkeit zu verschleiern weiß.

Es gibt natürlich zahllose ehrenwerte Türken, die man in keiner Weise mit derartigen Tendenzen identifizieren will. Das Problem ist nur, dass auch diese zumeist den geschichtsverfälschenden Lehren unterworfen sind, so dass es ihnen oft unmöglich ist, die Wahrheit der Vergangenheit – und damit der Gegenwart – zu erkennen. Aber diejenigen, die sie erkennen und kundtun, enden wegen Staatsverleumdung oder ‚Beleidigung des Türkentums‘ im Gefängnis.

Dieses Buch soll mehreren Zwecken dienen. Zum einen soll es am Beispiel der Armenier dazu beitragen, dass über die heute weitaus größere Zahl betroffener Kurden nicht die christlichen Minderheiten in der Türkei und deren Situation vergessen werden. Ferner soll es die im Schatten der jeweils aktuellen Ereignisse zu verschwinden drohende Konsequenz aufzeigen, mit der die Türken seit jeher ihren Vielvölkerstaat zu türkifizieren versucht haben, wobei des Öfteren alle Mittel recht waren. Und schließlich soll es die heutigen Konflikte zwischen Armeniern und türkischen Bevölkerungsgruppen, wo sie wie in der Karabach-Frage offen zutage treten, in einen geschichtlichen Zusammenhang setzen. Heutige Konflikte dürfen von uns im Ausland nicht isoliert von dieser Vergangenheit gesehen werden – man würde sonst Gefahr laufen, im Detail-Dschungel der Pressemeldungen die übergeordneten Ursachen und Ziele des Vorgehens zu übersehen.

Dies hier ist keine Abhandlung, die Wert auf vollständige Analysen legt. Dieses Ziel verfolgen andere Werke, die neben anderen in der Literaturübersicht im Anhang aufgeführt sind. Es ist eine kombinierte Form von Reiserzählung und beispielsweiser Dokumentation, die die Problematik einem breiteren Publikum zugänglich machen soll.

Der erste und weitaus längste Teil ist das Tagebuch einer Reise durch Ostanatolien (das ehemalige Westarmenien) im Jahre 1976, die bis ins Detail auf eigenen Erlebnissen beruht. Zu den einzelnen Stationen der Reise geben Rückblicke über die Ereignisse während des Völkermordes 1915-1922 Auskunft. Dabei sollen einerseits Geschichtsbuchtexte vermieden und wenn möglich Augenzeugen sprechen gelassen werden. Aber trotzdem sollen sie in ihrer Gesamtheit einen einigermaßen geschlossenen Überblick schaffen. Die Quellen der Zitate und Beschreibungen konkreter Vorfälle sind im Anhang aufgeführt.

Der zweite Teil behandelt verschiedene Aspekte des armenischen Problems in Form von Gesprächen mit einer fiktiven Armenierin, Iskuhi, aus der Türkei, wie sie hätten ablaufen können. Die hier erwähnten Fakten bezüglich der Situation der Armenier in der Türkei sind entweder in der Armenien-Literatur dokumentiert (siehe Quellenangaben), oder von Augenzeugen erfahren worden (letztere sind zum Schutze der Personen nicht angegeben).

Der dritte Teil ist eine kurze Darstellung der Ereignisse des Jahres 1988 in den sowjetischen Kaukasusrepubliken Armenien und Aserbaidschan, soweit sie die armenische Problematik betreffen. Diese bekommen vor dem Hintergrund des Gesamtproblems eine andere Dimension. Quellenangaben sind hier überflüssig, da die Berichte ausschließlich auf damaligen Meldungen der internationalen Presseagenturen beruhen und in westeuropäischen Tageszeitungen standen.

Obwohl dieses Buch bereits 1989-1990 geschrieben wurde, ist von einer Erweiterung der Dokumentation abgesehen worden, da diese nicht zur weiteren Aktualisierung des behandelten Themas beitragen würde und da sich andere Werke mit den Vorgängen in den Kaukasusrepubliken beschäftigen.

Dieses Buch ist in erster Linie für denjenigen gedacht, der Näheres über eine Seite der Türkei erfahren will, das er nicht aus türkischen Quellen oder Büchern und Berichten, die auf solchen beruhen, erfährt; um demjenigen, der mit offenen Augen in armenische oder ehemals armenische Siedlungsgebiete reist, einen Hintergrund zu geben; um das Schicksal eines Volkes außerhalb der eingeweihten Kreise bekannt zu machen; um Erklärungen für Vorgänge und Zustände anzudeuten, die dem Reisenden oder dem anderweitig Interessierten sonst schwerfallen zu verstehen.

Januar 1991

Les Turcs ont passé là

Tout est ruine et deuil.

Die Türken sind dort vorbei gezogen

Überall Ruinen und Schmerz.

(Victor Hugo: Les Orientales, 1829)

DIE REISE

1. Vorbemerkung

Dies ist eine Geschichte aus einem Land, in dem das Selbstverständliche fraglich und das Unwahrscheinliche alltäglich ist; in dem der Fremde Freund und der Nachbar Feind ist. Außerdem ist es die Geschichte von einer Zuneigung, die sich eines Tages plötzlich und ohne ersichtlichen Grund in das gleiche Nichts auflösen kann, aus dem sie genauso ohne greifbaren Grund hervorgegangen ist.

Es ist Winter und im Ofen knistert das Feuer. Aus dem Lautsprecher tönen orientalische Klänge, die mich in die richtige Stimmung zum Schreiben versetzen.

Ich will nichts erfinden, sondern nur die Überleitungen zwischen den Gedanken und Erlebnissen schaffen, die ich früher bereits gedacht oder zu Papier gebracht habe. Es soll kein geschlossener Roman werden, kein geschichtliches Werk und keine Abenteuergeschichte, obwohl von allem etwas dabei ist. Aber was den Zusammenhang schafft und das Nebeneinander aller dieser Formen möglich macht, ist nichts anderes als die Wirklichkeit – so bezaubernd, gefährlich, hoffnungsvoll und brutal wie sie sein kann. Wenn stellenweise ein Schleier von träumerischem Idealismus über den Zeilen liegt, so gibt er nur wieder was man braucht, um bei einer selbstgestellten Aufgabe zu bleiben; bei der Sache, der man sich hoffend und träumend, vielleicht sinnlos und naiv verschrieben hat. Obwohl man vielleicht nicht einmal das Ziel klar vor Augen hat.

Ein paar Briefe liegen auf meinem Schreibtisch – Briefe von anderen und Kopien von solchen, die ich selbst geschrieben habe – ein Tagebuch, ein Literaturverzeichnis, ein Haufen Bücher ... und in meinen Gedanken warten die noch ungeschriebenen Erinnerungen auf die Hand, die sie niederschreibt. Nur die Namen der Menschen werde ich ändern.

*

Berlin, 8.7.1976

Heute kann ich nicht zuhause bleiben. Ich bin nicht aufgeregt, im Gegenteil. Nachdem mir heute Nachmittag im Gespräch mit Sarkis und ein paar anderen wieder richtig die Gefahr bewusst geworden ist, in die ich mich begebe, bin ich fast beängstigend ruhig. Nur die vier Wände sind mir zu eng. Ich muss hinaus, wo es Leute gibt, Abschied nehmen von Berlin, nachdem ich mich von allen Menschen, die mir nahe stehen, verabschiedet habe.

Nur eine Ausnahme gibt es, jemanden, der mir sehr viel bedeuten würde, wenn sie mir nicht so gleichgültig gegenüberstehen würde. Wie gerne würde ich in die Telefonzelle dort drüben gehen und anrufen; einfach anrufen und ‚auf Wiedersehen‘ sagen. Aber mein Gefühl sagt mir, es sei nicht gut. Vielleicht treffe ich sie zufällig, irgendwo dort, wo sie des Öfteren ist, denke ich und weiß dabei genau, dass ich sie nicht treffen werde. Ich werde ihr einen Brief schreiben von dort unten ...

Am Kurfürstendamm ist einiges an Leuten unterwegs. Massen strömen lachend, erzählend, spaßend oder auch nur stumm durch die Straßen, verschwinden in Lokalen und Kinos, oder neue kommen aus ihnen hervor. Ich bin auf dem Weg zum ‚Loretta‘ um zu sehen, ob ich dort Bekannte finde. Auf der Straße tritt mir ein Mädchen entgegen und drückt mir einen Zettel in die Hand. Ich öffne ihn, ohne ihn zu lesen.

„Vielleicht liest du ihn mal,“ sagt sie, „und vielleicht hast du auch eine Kleinigkeit für uns übrig.“ Noch immer halte ich das Papier in der Hand, unfähig in meiner Alleinseinsstimmung, es zu lesen.

„Was ist das?“ frage ich.

„Wir sind die ‚Kinder Gottes‘.“

„Das sind wir doch alle.“

Sie stutzt einen Moment. Dann fragt sie:

„Glaubst Du an Jesus Christus?“

„Was meinst du? Ich glaube ,dass Gott uns in Jesus Christus uns ein gutes Beispiel gegeben hat.“

„Er ist für uns gestorben!“

Ich muss an meine Armenier denken.

„Ich kann mit dir beten“, fährt sie fort. „Ich kann dir helfen, Jesus zu finden.“

Irgendein vielsagendes Lächeln muss in diesem Moment über meine Lippen gehuscht sein, denn ihre Augen sehen plötzlich aus, als ob sie von mir lernen will, anstatt ich von ihr.

Ich lege den Zettel in ihre Hand zurück und gebe ein Geldstück dazu.

„Ich habe jetzt keine Zeit zu lesen. Aber bei dem, was ich vorhabe, werde ich Jesus vielleicht finden.“

Schon wende ich mich zum Gehen, als sie mir ein paar Schritte hinterherläuft.

„Das verstehe ich nicht, das musst du mir erklären.“

Ich setze ihr kurz auseinander, dass ich nach Anatolien fahre, um das Land und die Menschen kennenzulernen, Menschen, die Christen sind und dort ein Schicksal haben, wie es bei uns die Juden hatten. Aber sie scheint noch nie etwas von Armenien gehört zu haben.

„Und du glaubst, dass du Jesus dort finden wirst?“ fragt sie nur.

„Es ist ein Land, wo man nicht so ohne weiteres durchkommt, wenn man nicht an irgendetwas glaubt.“

Ihre Augen sind groß geworden.

„Gott segne dich! Ich wünsche dir viel Glück!“

Zunächst ist mir nur klar, dass ich Eindruck auf sie gemacht haben muss, auf sie, die wohl meist nur ausweichende Antworten und schiefe Blicke zugeworfen bekommt. Vielleicht hätte ich es an einem anderen Tage auch getan, denn ich mag eigentlich keine Missionierung irgendwelcher Art. Aber heute bin ich in einem Ausnahmezustand.

Erst als ich durch die Uhlandstraße gehe, fällt es mir wie Schuppen von den Augen: Heute, am Abend vor meiner Abreise, wo ich mich von Berlin verabschieden will, bekomme ich einen Segen mit auf den Weg! Ich, der ja wie die meisten Leute nie in die Kirche geht. War ich nicht nur einem plötzlichem Impuls folgend aus dem Haus gegangen?

RÜCKBLICK:

Jenes Mädchen, das ich an jenem Abend gerne getroffen hätte, aber natürlich nicht traf, will ich hier Tamara nennen. Ich muss ein wenig auf sie eingehen, weil sie ungewollt den Grundstein für vieles, was folgte, gelegt hatte, soweit es mich betrifft. Ich lernte sie etwa zweieinhalb Jahre vor jener Berliner Tagebucheintragung kennen. Ich ging damals noch zur Schule. Es war ein Jahr vor meinem Abitur. Wir waren gemeinsam auf einer Schulfahrt nach Frankreich. Das einzige, was mir zunächst an ihr aufgefallen war, war ihr leicht orientalisches Aussehen.

Doch während der Bahnfahrt – wir hatten Gitarren dabei – fing sie an zu singen. Ob es zuerst die natürliche Klarheit ihrer Stimme, das Engagement bei ihren Liedern oder schließlich ihre persönliche Ausstrahlung war – nach wenigen Tagen war ich mir im Klaren darüber, dass ich mich nicht nur in ihre Stimme und ihre Lieder, sondern in sie selbst verliebt hatte. Aber sie war in dieser Hinsicht nicht zugänglich. Ich versuchte lange den Kontakt mit ihr aufrecht zu erhalten. Als ich zum Beispiel mit ein paar Freunden zusammen eine Folklore-Musikgruppe aufzog, war es nicht schwer, sie zum Mitmachen zu bewegen. Doch dabei blieb es.

Einmal improvisierte ich zusammen mit einem Freund aus der Gruppe orientalische Musik. Tamara meinte, sie hätte zuhause Noten von armenischen Liedern, die sie uns geben könne. Später einmal fragte ich sie, wie sie dazu komme.

„Ich bin Armenierin“, sagte sie. „Oder wenigstens, meine Mutter ist es.“

Daraufhin schlug ich das Lexikon auf und las erst einmal nach, wo Armenien liegt. Bislang hatte ich nichts weiter gewusst, als dass es eine Armenische Republik irgendwo im Süden der Sowjetunion gab. Ich erfuhr, dass das historische Armenien jedoch viel größer war und dass heute große Teile davon zur Türkei und zum Iran gehören.

Später sah ich sie lange Zeit nicht mehr, denn ich machte mein Abitur und die Musikgruppe fiel teilweise auseinander.

Ich begann mein Geologie-Studium. Seit einigen Jahren hatte für mich festgestanden, was ich wollte. Mir war klar geworden, dass ich ein Mensch war, den es an die große Grenze unserer Zeit, die Grenze der Zivilisation zieht, der das Leben dort für am lebenswertesten hält, wo man es hautnah spürt. In extremen Zeiten meinte ich sogar, ich müsse für immer fort, über die Grenze hinaus. Bald fing ich an, mir die Echtheit dieser Überzeugung zu beweisen – dass ich wirklich das suchte, was mir mein Drang zur Flucht einredete und auf das ich nun auch durch mein Studium hinarbeitete.

Doch irgendwo in der nordischen Wildnis, zwischen Sümpfen und Mückenschwärmen, fiel mir Tamara wieder ein. Es war nun bald zwei Jahre her, dass ich sie kennengelernt hatte. Als ich zurück kam, suchte ich wieder den Kontakt zu ihr. Ein dreiviertel Jahr vor Beginn jener Reise, die meinem Leben neue Impulse gab. Und ich holte alte Gefühle aus der Verdrängung hervor. Aber ich will nun nicht versuchen eine Liebesgeschichte zu erzählen; es würde bei dem Versuch bleiben und dem Eingeständnis, dass es nie eine wurde.

Diesmal jedoch, als sie mir von Armenien erzählte, beschränkte ich mich nicht auf das Lexikon, um daraus mehr zu erfahren. Ich las ganze Bücher. Das Leiden dieses Volkes durch seine ganze Geschichte hindurch packte mich umso mehr, als dieses Mädchen ihm angehörte – wenigstens in meinen Augen. Dann war es ein langer, folgenschwerer Blick auf die Landkarte, der mir sagte, dass es auch für meine geringen finanziellen Mittel vielleicht nicht unmöglich wäre, ins Armenische Hochland, wenigstens in die türkischen und vielleicht iranischen Teile zu fahren. Zunächst eine Illusion, doch der Gedanke bekam Hand und Fuß. Als ich dann eine Praktikantenstelle, auf die ich mich beworben hatte, nicht bekam, waren die Semesterferien frei und ich überraschte Familie und Freunde mit der Neuigkeit, ich würde bald für ein paar Monate in die östliche Türkei fahren.

Ich besorgte mir ein Türkisch-Lehrbuch und belegte einen Armenisch-Sprachkurs an der Universität. Sarkis, der Lehrer, unterrichtete außer mir nur zwei oder drei weitere Leute und so konnte er sich auf meinen speziellen Wunsch einstellen, Westarmenisch zu lernen. Natürlich musste ich zunächst die Hürde der fremden Schrift überwinden. Und da das Sprachenlernen nicht die einzige Reisevorbereitung war, kam mein eigentliches Studium in diesem Semester etwas kurz. Aber es gelang mir erstaunlicherweise, mir in vier Monaten einen Abriss der armenischen Geschichte, der Geographie der Osttürkei und des übrigen Armeniens, sowie eine Grundlage der türkischen und der armenischen Sprache anzueignen.

*

2. Durch die westliche Türkei

Villach, 14.7.1976

Der erste Teil der Reise in Richtung Türkei, durch die teuren Länder Deutschland und Österreich, ist durch meinen dünnen Geldbeutel geprägt. Ich bewege mich durch Mitfahrgelegenheiten und als Anhalter fort, übernachte in Jugendherbergen und treffe auf diese Art viele Menschen, die wie ich unterwegs sind. Ich verbringe die Wartezeiten und Abende mit Kanadiern, Dänen, Norwegern und Amerikanern, oft Leute, für die das Trampen mehr Lebensstil als Mittel zum Zweck ist. Daher falle ich etwas aus dem Rahmen. Erzählte ich von meinem Vorhaben, bekomme ich mehr als einmal zu hören: „Armenier ... was ist das? Ach, Du meinst Türken?“

Istanbul, 16.7.1976

Bahnfahrt von Villach nach Istanbul. Dreißig anstrengende Stunden. Bis Niš, das wir gestern Nachmittag erreichen, ist die Landschaft eintönig und wir verbringen die Zeit mit Unterhaltungen. Im Abteil ist auch ein Pärchen in meinem Alter, das durch die Türkei fahren will.

Viel spreche ich mit einem Türken, der ein paar Jahre älter als ich ist, in Deutschland arbeitet und für den Sommerurlaub nach Hause fährt. Er ist weltoffen, intelligent und umgänglich. Aber als ich nach längerer Zeit des Vorfühlens beginne, ihn um seine Meinung über die Armenierfrage anzusprechen, höre ich die erwartete Antwort: Den Vergleich mit den Juden, und Hitler hätte es schon ganz richtig gemacht. Allerdings fallen ihm dann wohl die letzten fünf Jahre europäischen Einflusses ein und er fügt hinzu, es sei schon schrecklich gewesen, was geschehen ist. Als das Gespräch durch den Schaffner unterbrochen wird, nehme ich das Thema nicht wieder auf.

Dieser Mann erinnert mich an das Verhalten der meisten türkischen Studienkameraden, die ich in Berlin habe. Der Armenierhass ist ihnen anerzogen. Sobald sie nach Europa kommen, haben sie mit diesem Thema keine Berührung mehr. Sie werden zunehmend von moderner westlicher Denkweise beeinflusst, aber behalten ihren umgänglichen, gastfreundlichen, stolzen Charakter, der sie zu liebenswerten Kameraden macht. Aber die Armenier haben in der veränderten Denkweise noch keinen Platz gefunden. Sie sind überhaupt noch nicht damit in Verbindung gebracht worden. Fällt irgendwann das Wort, dann sind ihnen nur die Hassworte aus ihrer früheren Erziehung gegenwärtig.

Hinter Niš wird die Landschaft schlagartig anders. Die Nišava hat sich eine tiefe Schlucht in die Ausläufer des Balkangebirges gegraben, durch die die Bahnlinie verläuft. Steile, verkarstete Kalksteinfelsen erheben sich rechts und links. Unter uns tost der reißende Fluss und oben, wo die schroffen Felsen den Blick auf einen Streifen freien Himmels freigeben, ballten sich Gewitterwolken zusammen. Als Blitze und Donner einsetzen, treten die Felsen weiter vom Ufer zurück, aber umso gespenstischer wirken sie im Halbdunkel des Unwetters.

Ganz Bulgarien durchfahren wir bei Nacht in dem breiten Maritsa-Tal. Unendlich langsam aber strecken sich die letzten 250 Kilometer durch die europäische Türkei bis Istanbul dahin.

Das Land ist wieder eintönig, überall Felder von Getreide, seltener Sonnenblumen oder Zuckerrohr. Nur selten ein paar Pappeln oder Ansammlungen von Eichen. Einmal ein breiter, mannshoher Wald – dann wieder Felder. Der Zug hält oft. Manchmal stehen Kinder in bunten Trachten an den Bahnhöfen, die den Zug neugierig betrachten und hinterher schauen, wenn er abfährt.

Dann endlich Istanbul. Buntes Leben, Lärm, auf den ersten Blick ein einziges Durcheinander von Menschen, Straßen, Häusern, Autos und Eselkarren. Ich muss mir krampfhaft einen abseitsliegenden Platz zum Niedersetzen suchen und mich erst einmal an das Chaos gewöhnen, es betrachten und langsam lernen, die einzelnen Dinge voneinander zu unterscheiden.

Istanbul, 17.7.1976

Ich frage lange herum, bis ich ein lumpiges Bett mit einem Nachttisch für 20 Lira (drei D-Mark) finde, was der Durchschnittspreis pro Übernachtung ist, den meine Reisekasse vorsieht. Der Sohn des Wirts will mir meine Jeans abkaufen, aber ich habe nur diese eine Hose. Später, im Basar, will jemand meinen Armeeschlafsack. Aber auch da ist leider nichts zu machen, den auch den brauche ich selbst.

In den Straßen schreien alle durcheinander, die irgendetwas verkaufen oder einen Dienst anbieten wollen. Jungen rennen mit Blechkannen umher, die Trinkwasser enthalten. Schuhputzer sitzen auf ihren Schemeln und warten auf Kunden. Stände, wo saure Gurken oder Ayran (ein joghurtartiges Getränk) und Säfte angeboten werden, scheint es im Überfluss zu geben und ziemlich bald mache ich Limettensaft zu meinem Lieblingsgetränk. Viele Bürgersteige sind ein einziger Obstmarkt. Wenn ich das Obst ungewaschen essen könnte, ich glaube, ich würde nur noch essen. Aber sauberes Wasser ist ein Problem. Überhaupt packt denjenigen, der europäische Hygiene gewohnt ist, ein leichtes Grausen. Die Straßen sind schmutzig und beim leisesten Windhauch fliegt einem der ganze Staub um die Ohren. Wie oft die Toiletten gesäubert werden, weiß ich nicht – spülen geht nicht und nicht jeder scheint das Loch im Boden zu treffen ...

Ein kleines Mädchen greift meine Hand und gibt mir eine Handvoll Taubenfutter.

„Bahşiş, monsieur, bahşiş!“

Ich hole einen Lira aus der Hosentasche. Sie verzieht ihr niedliches Gesicht zu einer Grimasse.

„Two Lira!“

„Habe nicht mehr.“

„Sigara?“

„Nein, ich rauche selbst nicht.“

Sie lächelt wieder und geht weiter. Ich würde ihr gern mehr geben, aber nehme mir vor hart zu bleiben – wem werde ich in den kommenden zwei Monaten wohl noch alles Bahşiş geben müssen?

Gleich am ersten Tag (das war gestern) mache ich auch eine schlechte Erfahrung. Ein Mann, der ganz gut deutsch spricht, bietet mir ein günstiges Tauschgeschäft an: er müsse dringend Geld nach Deutschland senden, die Banken seien schon zu und er wolle mir 740 Lira für 100 Mark geben. Zum Glück lasse ich mich nur auf die Hälfte ein. Wir haben das Geld bereits getauscht und halten die Scheine in den Händen, als er plötzlich aufgeregt etwas von Polizei faselt, sein Geld zurücknimmt und mir meinen bereits mehrfach zusammengefalteten Schein wieder in die Hand drückt. Als ich sehe, dass es nur lumpige 20 Lira sind, ist der Kerl bereits über alle Berge. Später erfahre ich, dass Istanbul für derartige Dinge berüchtigt ist und das ich bei weitem nicht der erste bin, der auf diesen Trick hereinfällt.

Sauer beschließe ich, Istanbul baldigst zu verlassen und es mir am Schluss der Reise anzusehen, wenn ich mich etwas mehr an solche Umgangsformen gewöhnt habe. Dennoch bin ich den heutigen Tag hier geblieben und in der Stadt herumgelaufen.

Am Morgen bin ich im Basar, wo man alles kaufen kann, was man selten oder gar nicht braucht. Ich habe Grüße an den Bekannten eines Freundes auszurichten, der hier einen Laden hat. Ich finde ihn auch. Er lädt mich sofort zu einem Tee ein. Von ihm erhalte ich einige gute Tipps für meine weitere Reise. Dann schaue ich mir die Aya Sofia an, die auf mich einen kalten und verlassenen Eindruck macht, die Blaue Moschee (Sultan Ahmet Camii), die hingegen prachtvoll ist, und eine unterirdische Basilika-Zisterne, deren Kühle mich vorübergehend von der Affenhitze in der Stadt erholen lässt.

Ich habe fürs erste genug von Istanbul. Morgen verlasse ich die Stadt in Richtung Bursa, mit dem Schiff übers Marmarameer.

Bursa, 20.7.1976

Vorgestern früh legt die Fähre von der Yalova-Brücke ab, ich lasse die Stadt der schreienden Straßenhändler und tutenden Autos hinter mir. Das Wetter ist angenehm – brennende Sonne zwar, aber frischer Wind. Das Schiff legt an zwei der Adalar-Inseln an, den Ferieninseln im Marmarameer. Flache Hänge, mit weißen Villen und Hotels übersät.

Dann wird der Horizont im Süden schwarz. Bald sieht man das Wasser über der Küste in dunklen Streifen niederfallen. Auch über dem Schiff wird es grau, ein steifer Wind kommt auf, Regen fällt. Als wir in Yalova anlegen, ist alles vorbei. Aber die Menschenmenge, die aus dem Schiff strömt, stockt plötzlich – die Straßen stehen unter Wasser. Den Taxen, die auf Fahrgäste aus dem Schiff warten, reicht das Wasser bis zur Tür. Ich balanciere auf Vorsprüngen dicht entlang der Häuser zum Busbahnhof. Andere ziehen die Schuhe aus und laufen mit hochgeschlagenen Hosenbeinen durch die Stadt.

Bursa am Nachmittag. Eine grüne Stadt, reich an Gärten, eine Unzahl von Bäumen in den Straßen. Darunter viele Maulbeerbäume. Zum ersten Male im Leben esse ich Maulbeeren. Ein Basar, klein und ruhig im Vergleich zu dem von Istanbul, und eine schöne Moschee, Ulucamii, mit einem Brunnen vor der Kuppel. Ich finde Unterkunft in einer Herberge. Der Wirt, ein gesprächiger älterer Mann, stellt unsere Beziehung mit wenigen Worten klar: Alman – türk: arkadaş, arkadaş! (Deutsche - Türken: Freunde!) Dazu die üblichen Rührbewegungen mit den Armen.

Unter den übrigen Gästen lerne ich Maurice kennen, einen Franzosen meines Alters, mit dem ich ein Zimmer teile. Bereits am Morgen darauf beschließen wir, eine Woche lang zusammen zu reisen, etwa bis Kilikien. Von dort muss Maurice sich wieder westwärts bewegen.

Am Nachmittag steigen wir die ersten tausend Meter des Uludağ empor, jenes gigantischen Berges, der über Bursa emporragt. Wir finden zunächst ausgebaute Wege und Pfade. Maurice studiert Landwirtschaft und weiß gut über alle Pflanzen am Wegrand Bescheid. Dann beginnen wir, die nächsten Tage unserer gemeinsamen Reise nach Südosten zu planen und ich erzähle von meinem Vorhaben, Ostanatolien (Westarmenien) zu sehen und einige der letzten dort lebenden Armenier zu suchen.

„Schade, dass ich nicht genug Zeit habe, mitzukommen. Das würde mich auch interessieren“, antwortet er.

„Sei froh, dass du keine Zeit hast. Die Sache ist vielleicht nicht ganz ungefährlich.“

„Was ist daran gefährlich?“

Mir fallen Sarkis‘ Warnungen ein. Er würde sich als Armenier nicht in Ostanatolien blicken lassen können.

„Viele hassen die Armenier dort. Und wenn du zu viel Sympathie zeigst, packen sie dich wahrscheinlich in die gleiche Schublade.“

„Ist das nicht alles sehr lange her? Ich meine die Vertreibungen und so weiter? Es gibt eine Menge Armenier bei uns in Frankreich, ich kenne sogar einige. Aber ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht.“

„Soweit ich weiß, gibt es nur einen Grund, weshalb es ruhig um die Armenier in Ostanatolien ist: Es gibt dort kaum noch welche.“

„Was ist eigentlich damals passiert? Ich habe gar keine genaue Vorstellung davon.“

Ich denke an die gelesenen Bücher und die Stunden, in denen Sarkis mir erzählte, was er selbst erfuhr oder von seinen Vorfahren weiß. Ich versuche, mich an alles zu erinnern und erzähle es Maurice.

RÜCKBLICK: