6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

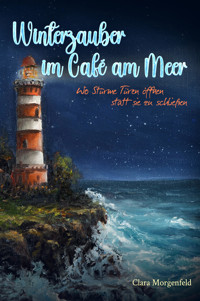

Der Winter kommt nach Greets-Huk. Der Wind kehrt zurück – und mit ihm die Wahrheit. Seit Monaten ruht der alte Leuchtturm auf den Klippen, scheinbar unerschütterlich. Doch als die ersten Stürme über die Nordsee ziehen, beginnt der Fels unter dem Turm zu rutschen. Risse öffnen sich, Gestein atmet, und das Meer bringt ans Licht, was man jahrzehntelang verschwiegen hat. Mara Voss, Restauratorin und Leiterin des Leuchtturmprojekts, kämpft darum, das Bauwerk und seine Geschichte zu bewahren. Doch die Erschütterungen reichen tiefer als sie ahnt: in die Vergangenheit des Ortes, in ihre eigene, und in das Herz derer, die geblieben sind. Henning Brock, der alte Keeper, trägt ein Geheimnis aus dem Jahr 1968 – aus jener Nacht, als das Meer eine Stimme bekam. Tom Riedel, Hydrologe und Gegenspieler wider Willen, weiß, dass sein Gutachten das Ende des Turms bedeuten könnte. Und Käthe, die Funkerin, empfängt ein Signal, das längst vergangen sein müsste. Als eine Sturmflut die Küste trifft, müssen die Menschen von Greets-Huk entscheiden, was sie retten – und was sie loslassen. In der Tiefe öffnet sich eine Kammer unter dem Fels, und mit ihr die verdrängte Wahrheit einer alten Schuld. „Wenn die Klippen sprechen“ erzählt von dem Moment, in dem Schweigen bricht und das Meer antwortet. Von Verantwortung, Erinnerung und dem Versuch, zu bewahren, was nicht festzuhalten ist. In poetisch-realistischer Sprache, warm und klar, entfaltet der zweite Band der Leuchtturmhaus-Trilogie eine Geschichte über Licht und Dunkel, über das, was bleibt, wenn das Fundament bricht – und über Menschen, die lernen, der Stille zuzuhören. Denn manchmal spricht die Wahrheit nicht laut. Manchmal flüstert sie – im Wind, im Wasser, im Stein.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2026

Ähnliche

Wenn die Klippen sprechen

–

Zwischen Abbruchkante und Aufbruch

Clara Morgenfeld

Erste Auflage 2025

© 2025 Clara Morgenfeld

Alle Rechte vorbehalten

Rückkehr des Sturms - Der Wind kommt von Westen

Der erste Wind des Winters kam von Westen. Kein jäher Sturm, kein Zornesausbruch des Himmels, sondern ein tastendes Atmen über dem Meer, als prüfe er, ob Greets-Huk ihn noch erkennt. Die Krähen stiegen früh auf, zogen Kreise über den Klippen, und das Wasser färbte sich grau, schwer und metallisch wie altes Blei.

Mara stand auf der Plattform des Leuchtturms, eingehüllt in ihren Mantel, die Hände um den warmen Becher gelegt. Die Scheiben zitterten in ihren Fassungen, und jedes Mal, wenn eine Bö den Turm traf, vibrierte der Boden unter ihren Füßen, als würde der Fels tief unten eine Antwort geben.

„Er kommt zurück“, murmelte sie, mehr zu sich selbst als zu irgendwem. Der Sturm, der letzte Winter, die Stimmen – alles kehrte wieder.

Unten, am Rand des Hanges, bewegten sich die Männer der Küstensicherung. Sie befestigten Sensoren, prüften Risse, schimpften gegen den Wind, der ihre Worte verschluckte. Tom Riedel stand etwas abseits, die Hände in den Taschen, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Er sah zu ihr hinauf, kurz, dann wandte er sich ab. Es war dieser Blick – kein Gruß, kein Vorwurf, aber eine Erinnerung an alles, was zwischen ihnen unausgesprochen geblieben war.

Mara trank den letzten Schluck, stellte den Becher auf die Brüstung. Der Himmel verdunkelte sich mit der Entschlossenheit eines Mannes, der weiß, wohin er will.

Im Innern des Turms roch es nach Eisen, Staub und Salz. Die Feuchtigkeit hatte sich in jede Fuge gedrückt, in das Holz der Treppen, die seit Jahrhunderten denselben Weg kannten. Sie tastete über die Wand, spürte das feine Zittern im Mauerwerk – kaum wahrnehmbar, doch stetig, wie ein pochender Puls.

„Der Fels arbeitet“, hatte Henning früher gesagt. „Er atmet mit dem Meer.“

Jetzt war Henning nicht mehr hier. Seit Wochen mied er den Turm, seit jenem Gespräch im Herbst, als er ihr sagte, dass die Klippen nicht ewig halten würden. Und dass manche Wahrheiten besser unter Fels begraben bleiben.

Sie stieg die Treppe hinunter. Draußen riss der Wind an der Tür, warf kleine Sandstöße gegen das Glas. Der Himmel öffnete sich, graue Schwaden jagten über das Meer. Es war, als würde die Landschaft selbst eine alte Melodie wiederholen, deren Bedeutung sie vergessen hatte.

Am Fuß des Turms wartete Rashid. Er hatte eine Thermoskanne in der Hand und sein breites, müdes Lächeln. „Der Wind kommt zurück, was?“ sagte er. „Er sucht uns heim“, antwortete Mara. „Oder er bringt etwas mit.“

Er reichte ihr den Tee, und sie nickte dankbar. Hinter ihm bewegte sich das Meer – dunkle Schichten, die sich übereinanderschoben, ein einziges, atmendes Wesen.

Ein dumpfer Schlag ließ sie beide aufsehen. Vom westlichen Hang hatte sich ein Stück Erde gelöst, kaum größer als ein Wagenrad, aber es rollte mit einem Geräusch, das klang, als zerreiße etwas Altes, Tiefes.

Tom stand dort, wo der Hang endete. Er beugte sich hinab, legte die Hand an den Boden, als wolle er den Puls der Erde fühlen.

„Alles in Ordnung?“, rief Mara gegen den Wind. Er antwortete nicht. Nur seine Silhouette, gebückt gegen die Böen, zeichnete sich kurz gegen das Grau.

Dann kam der Regen. Dünn zuerst, fast freundlich. Er legte sich auf ihre Gesichter, als wolle er sie erinnern.

Am Abend stand das Wasser hoch. Der Hafen war leer, die Boote gesichert, die Lichter der Stadt verschwammen in den Pfützen. Käthe saß im Funkraum des alten Wärterhauses, Kopfhörer auf den Ohren, die Finger auf dem alten Morsegerät. Nur ein leises Rauschen war zu hören, das sich mit dem Heulen des Windes vermischte.

Sie schrieb eine Nachricht, nur zur Übung: Testsignal Greets-Huk, Empfang prüfen. Dann zögerte sie. Aus dem Rauschen kam ein zweiter Ton – schwach, kaum zu deuten, aber rhythmisch. Drei kurze, zwei lange, drei kurze. Käthe fror der Atem. „SOS“, flüsterte sie. „Aber von wo?“

Draußen riss eine Bö an den Antennen, ließ sie singen.

Mara kam später vorbei, der Mantel durchnässt, die Haare vom Wind zerzaust. Käthe erzählte ihr von dem Signal, aber Mara schüttelte den Kopf. „Kein Schiff draußen. Der Küstendienst hat alle zurückgerufen.“

„Dann ist es was anderes“, sagte Käthe leise. „Etwas, das wieder zu sprechen beginnt.“

In der Nacht konnte Mara nicht schlafen. Der Wind hatte zugenommen, drückte gegen die Scheiben des Gästezimmers im Wärterhaus. Sie hörte, wie das Meer an die Klippen schlug, regelmäßiger, schwerer. Als sie das Fenster öffnete, drang kalte, salzige Luft herein – und ein Klang, den sie nicht deuten konnte.

Ein tiefes Grollen, das nicht Donner war. Kein Schiffsmotor. Kein Felsensturz. Eher ein Atmen.

Sie blieb lange am Fenster stehen, barfuß auf den kalten Dielen. Und in jenem Moment, als der Wind drehte, glaubte sie, eine Stimme zu hören. Nicht laut, nicht deutlich. Eher wie ein Echo, das der Wind im Fels gefangen hielt: „Mara.“

Sie presste die Lippen zusammen, trat zurück, schloss das Fenster. Das Haus schwieg. Nur das Meer draußen redete weiter, unermüdlich, Zeile für Zeile.

Das Licht flackert im Turm

Am nächsten Morgen lag Greets-Huk in einer merkwürdigen Helligkeit. Kein reiner Tag, kein klarer Beginn – eher ein milchiges Dämmern, das sich zwischen Nacht und Morgen verfangen hatte. Das Meer war stiller geworden, doch die Luft vibrierte, als hielte sie einen Atemzug zu lange an.

Mara kam früh zum Turm. Der Schlüssel war kalt in ihrer Hand, das Schloss schwergängig vom Salz. Als sie die Tür öffnete, roch es nach Öl und altem Metall, nach Geschichten, die sich in Schichten abgelagert hatten.

Das Licht im Turm flackerte. Ein kurzer Blitz, dann Dunkel, dann wieder dieses matte Glühen, das kaum über die Stufen reichte. Es war, als wolle der Turm selbst entscheiden, wann er leuchtet – und wann er schweigt.

Mara blieb stehen, lauschte. Kein Windzug drang hinein. Doch das Flackern blieb. Sie schaltete den Hauptschalter, überprüfte die Leitung, aber die Spannung fiel immer wieder ab. Ein unruhiges Herz, dachte sie, und legte die Hand an die Wand.

Das Mauerwerk war feucht. Die Steine fühlten sich an, als hätten sie im Schlaf geweint.

Sie zündete die kleine Werkstattlampe an, die Henning dort gelassen hatte. Das Licht war warm, bernsteinfarben, vibrierte leise im Glas. Über dem Arbeitstisch lagen seine alten Notizen – Kreidezeichnungen, Messwerte, eine Karte der Klippen. In der Ecke eine kleine Holzfigur, die er ihr einmal gezeigt hatte: ein winziger Turm, geschnitzt aus Treibholz, mit Spuren von Sand im Sockel.

„Er ist hier, wenn das Licht flackert“, hatte Käthe früher gesagt. „Manchmal bleiben Menschen in den Dingen, die sie lieben.“

Mara lächelte schwach. „Dann muss er viel geliebt haben.“

Draußen kam Tom die Treppe herauf. Er klopfte kurz an, trat ein, blieb in der Tür stehen. Sein Blick glitt über die Geräte, die Tabellen, über die Unordnung, die eher Erinnerung war als Chaos.

„Stromprobleme?“, fragte er.

„Nur das Licht im Kopf“, antwortete sie, halb im Scherz.

Er trat näher, prüfte das Kabel, bückte sich zu den Sicherungen. „Der Strom sollte stabil sein. Die Leitung wurde im Herbst neu gelegt.“

„Vielleicht will er nicht stabil sein.“

„Physik will nichts.“

„Hier oben schon.“

Er sah sie an – dieser Blick, den er hatte, wenn er mit etwas rechnete, das sich nicht messen ließ. Dann beugte er sich wieder zur Wand. „Feuchtigkeit. Wenn die Mauer salzhaltig ist, stört das den Kontakt. Ich sag den Elektrikern Bescheid.“

Mara nickte. „Du bist wieder hier, hm?“

„Nur bis das Gutachten durch ist.“

Sie wusste, was das bedeutete. Er würde den Fels prüfen, den Hang, die Stabilität – und vielleicht das Urteil fällen, das alles verändern würde.

„Und wenn du feststellst, dass er bricht?“

„Dann wird er abgetragen. Sicherheit geht vor Romantik.“

Sie wandte sich ab, sah zum Fenster hinaus. Das Meer stand bleigrau und unbewegt. „Manchmal trägt uns gerade das, was zu brechen droht.“

Tom antwortete nicht. Der Wind fuhr kurz durch die offene Tür, ließ das Licht erneut flackern.

Am Nachmittag stieg der Nebel auf. Er kam leise, ohne Bewegung, und legte sich um den Turm wie ein Atem. Die Sonne verschwand, das Meer verlor seine Konturen, und das Licht im Glasrotor des Turms wurde zum einzigen Punkt in der Welt.

Käthe saß unten im Wärterhaus, das Funkgerät auf Empfang. „Ich hör ihn nicht“, sagte sie ins Mikrofon. „Das Leuchtfeuer springt.“

Rashid stand am Fenster, sah hinauf. „Flackert wie ein Herz, das stolpert.“

„Oder wie eines, das erinnert.“

Mara kam kurz darauf herein, die Haare feucht vom Nebel. „Wir müssen den Generator prüfen. Vielleicht ist Wasser eingedrungen.“

Rashid nickte. „Ich geh mit.“

Sie stiegen die steile Stahltreppe hinauf, das Geräusch ihrer Schritte verlor sich im Dröhnen des Windes. Oben schlug der Nebel gegen die Scheiben, dichte Schwaden, die sich wie Stoff bewegten.

Das Licht flackerte wieder. Erst regelmäßig – dann unvorhersehbar, in kurzen, hellen Pulsen. Drei kurz, zwei lang, drei kurz.

„Schon wieder“, sagte Mara leise.

Rashid hob die Augenbrauen. „Was meinst du?“

„Das Muster. Käthe hat gestern dasselbe über Funk gehört. Drei-zwei-drei.“

„Zufall.“

„Oder Erinnerung.“

Sie stellte sich vor das Glas, sah, wie die Lichtstrahlen in den Nebel schnitten. Für einen Moment schien es, als würde der Turm antworten, als sendete er eine Botschaft – nicht an Schiffe, sondern an das Land selbst.

Das Meer antwortete mit einem dumpfen Aufprall gegen die Felsen.

Später, als sie allein war, setzte sie sich auf die Stufen. Der Nebel war dichter geworden, so dicht, dass die Welt aufgehört hatte, Form zu haben. Nur das Licht, das in unregelmäßigen Abständen aufflammte, teilte die Dunkelheit.

Sie dachte an Henning. An die letzte Nacht, bevor er fortging. „Wenn das Licht zögert“, hatte er gesagt, „dann hör hin, Mara. Es will dir was sagen.“

Damals hatte sie gelächelt, müde und ungläubig. Jetzt wünschte sie, sie hätte gefragt, was er meinte.

Das Licht flackerte wieder – kurz, lang, kurz. Sie zählte mit, unwillkürlich, wie ein Kind, das versucht, einen Rhythmus zu verstehen. Drei – zwei – drei.

Das Funkgerät an ihrem Gürtel knackte. Eine leise Stimme, kaum hörbar: „Greets-Huk … hört ihr mich …“

Mara erstarrte. Sie griff zum Gerät, drehte am Regler. Rauschen. Dann Stille.

Sie stand auf, ging zum Fenster. Der Nebel hatte sich bewegt. Für einen Herzschlag sah sie die Klippen – und eine Gestalt am Rand, schwarz gegen das fahle Licht. Dann war sie verschwunden.

„Henning?“, flüsterte sie.

Keine Antwort. Nur der Wind, der wieder von Westen kam, stärker diesmal, entschlossener.

Das Licht im Turm flackerte ein letztes Mal – dann blieb es still. Nur das Meer unten sprach weiter, in seiner unendlichen, alten Sprache, die kein Mensch ganz versteht.

Und Mara wusste, dass der Sturm, der jetzt kam, nicht nur vom Himmel her wehte.

Mara hört den Fels atmen

In der Nacht nach dem Flackern kam kein Schlaf. Der Wind hatte sich gelegt, doch im Boden war etwas zurückgeblieben – ein Zittern, kaum hörbar, aber spürbar wie ein Pulsschlag unter der Erde.

Mara lag wach und lauschte. Der Regen hatte aufgehört, nur das Tropfen der Dachrinne zählte die Zeit. Der Turm draußen war dunkel, ein Schatten gegen den Himmel, doch sie wusste, dass etwas in ihm wach war.

Kurz vor Morgengrauen stand sie auf. Die Dielen knarrten leise unter ihren Schritten, als wüssten sie, dass man in dieser Stunde nicht laut sein durfte. Sie zog sich die Jacke über, nahm die Taschenlampe und trat hinaus.

Die Luft war klar, der Himmel ein dünnes Grau. Über dem Meer lag ein Schleier aus Dunst, der das Wasser mit dem Himmel verband. Nur das leise Rollen der Wellen unterschied noch, wo das eine endete und das andere begann.

Der Weg zum Turm führte über gefrorenes Gras. Unter ihren Stiefeln knackte das Salz. Sie blieb stehen, sah hinauf: Das Licht war aus, die Scheiben beschlagen, doch ein mattes Glühen schien aus dem Sockel zu kommen – schwach, rhythmisch, als atme der Fels darunter.

Sie ging näher.

Der Boden war unruhig. Zwischen den Steinen hatten sich feine Linien gebildet, Risse, die gestern noch nicht da gewesen waren. Sie kniete sich hin, legte die Hand auf den Fels. Er vibrierte. Ganz leicht, aber stetig.

Ein warmer Strom durchzog ihre Finger. Nicht Hitze, eher eine Bewegung, wie ein tiefer, träger Atem.

Sie zog die Hand zurück, starrte auf die Stelle. Kein Rauch, kein Dampf, nur der Geruch von nasser Erde und Salz. Dann wieder: ein leises Grollen, als würde etwas unter der Oberfläche leben – nicht bedrohlich, sondern alt, uralt, und geduldig.

„Der Fels redet nicht“, hatte Tom am Vortag gesagt. Aber sie war sich sicher: Er tut es. Nur nicht in der Sprache der Menschen.

Mara ging um den Turm herum, den kleinen Pfad entlang, der zum Hang führte. Die See lag glatt, doch am Fuß der Klippen sammelte sich Schaum. Der Wind kam aus Osten jetzt, kühl und gleichmäßig, als hätte er den Kurs gewechselt.

Sie setzte sich auf einen Felsblock, atmete tief ein. Von hier sah sie das Wärterhaus, klein und gedrungen, das Dach vom Salz gezeichnet. Käthe würde gleich wach sein, Tee aufsetzen, den Funk abhören. Rashid vielleicht Brotteig kneten. Ein Dorf, das tat, als wäre alles normal.

Aber das Meer hatte begonnen, etwas zu erzählen.

Mara erinnerte sich an Hennings Stimme. „Unten im Fels gibt’s Kammern, älter als der Turm. Manchmal drückt die Luft aus ihnen, wenn der Wind dreht. Dann klingt’s, als würde der Boden atmen.“

Damals hatte sie gelacht. Jetzt lachte sie nicht.

Sie nahm den Handschuh ab, legte die Hand wieder an den Stein. Das Zittern war stärker geworden, fast spürbar bis in den Arm. „Was willst du mir sagen?“, flüsterte sie.

Ein dumpfes Geräusch antwortete – ein Rumpeln, tief drinnen, als bewege sich ein Hohlraum. Dann Stille.

Mara richtete sich auf. Der Wind hatte gedreht, und mit ihm kam ein Geruch von Tang und Eisen. Sie sah hinaus aufs Meer. Dort, wo die Sandbank verlief, blinkte ein Licht. Nur einmal, dann nichts mehr.

Später, im Turm, notierte sie das Phänomen. Datum, Uhrzeit, Windrichtung, Temperatur. „Bodenbewegung minimal, spürbar über Sockel. Pulsierend.“ Sie hielt inne, überlegte. Dann schrieb sie: „Fels atmet.“

Sie wusste, Tom würde über diesen Satz die Stirn runzeln. Aber sie schrieb ihn trotzdem.

Das Radio rauschte auf dem Tisch, dann knackte es kurz. Käthes Stimme drang durch: „Mara, hast du das gespürt?“

„Was?“

„Das Zittern. Es war bis hier. Die Tassen haben getanzt.“

„Ich bin beim Turm. Der Boden lebt.“

„Henning hat recht gehabt.“

Das Rauschen verschluckte den Rest.

Am Nachmittag kam Tom mit seinen Messgeräten. „Erdbeben?“ fragte Mara, als er sich am Sockel zu schaffen machte.

„Kein offizieller Ausschlag. Kein Seismogramm meldet etwas.“

„Und doch bewegt es sich.“

Er legte das Ohr an den Stein, lächelte schmal. „Vielleicht nur Grundwasser. Hohlräume. Temperaturunterschiede.“

„Oder etwas, das antwortet.“

Er hob den Kopf, musterte sie. „Du meinst, der Fels spricht?“

„Nicht mit Worten. Aber vielleicht erinnert er sich.“

Tom stand auf, klopfte sich den Sand von der Hose. „Erinnerung ist was Menschliches. Der Fels ist nur da.“

„Und wenn er genau das will? Nur da sein – und trotzdem gehört werden?“

Er schwieg. Der Wind spielte mit seinem Schal, brachte eine feine Gischt von unten herauf.

Dann, ganz leise, kam es wieder: Ein tiefes, gleichmäßiges Grollen, als rolle eine Welle unter der Erde. Sie sahen sich an.

„Grundwasser, hm?“, fragte sie.

Er antwortete nicht.

Am Abend notierte Mara wieder in ihr Journal. Sie schrieb über Schichten, über Luftkammern, über Klang. Aber je länger sie schrieb, desto mehr verschwammen die Worte. Sie dachte an den Turm, an Henning, an die Kammern, von denen er sprach.

Was, wenn das Meer nicht nur nimmt, sondern erinnert?

Sie legte den Stift weg, lauschte. Von fern kam das Rauschen der Wellen – dann ein einzelner, tiefer Ton, als schlüge jemand unter ihr gegen Metall.

Das Licht im Turm glomm wieder auf, schwach, fast schüchtern. Sie stand auf, trat ans Fenster. Das Meer war schwarz, aber an der Klippe glomm ein heller Streifen – als käme das Licht diesmal nicht aus dem Turm, sondern aus dem Fels selbst.

Ein kurzer, stiller Moment. Dann erlosch es.

Mara legte die Hand auf die Wand. Das Zittern war noch da. Regelmäßig. Ruhig. Wie ein Herz, das unter Stein schlägt.

Und zum ersten Mal seit Wochen hatte sie das Gefühl, dass der Turm nicht mehr allein war.

Ein Signal aus der Tiefe

Am dritten Tag nach dem Flackern kam der Sturm zurück – diesmal endgültig. Der Himmel stand tief, schwer wie nasses Eisen, und die Farbe des Meeres war fast schwarz. Der Wind trieb feine Nadeln aus Regen über das Land, die sich in jede Ritze legten, in jedes Kleidungsstück, in jeden Atemzug.

Mara arbeitete seit dem Morgen im Turm, doch die Geräte spielten verrückt. Der Windmesser zeigte Werte, die nicht stimmen konnten, die Barometer fielen ab wie stürzende Steine, und der Funk empfing nur noch Rauschen. Sie schaltete das Gerät aus, trat ans Fenster.

Der Horizont war verschwunden. Nur Wellen, graue, aufeinanderprallende Massen, und dazwischen ein Flirren, das aussah, als würde das Meer selbst atmen. Sie erinnerte sich an den Satz aus Hennings alten Aufzeichnungen:„Wenn der Wind den Atem der Tiefe trägt, hör zu. Es ist kein Zufall, wenn der Boden spricht.“

Käthe rief über Funk an. Ihre Stimme kam abgehackt durch das Rauschen. „Mara, hörst du mich? … Die Linie … unterbrochen … keine Verbindung zum Außenposten.“

„Ich höre dich, aber schlecht. Was für eine Linie?“

„Die Unterwasserkabel. Tom sagt, sie reagieren auf Druckschwankungen. Wie Pulsschläge. Etwas bewegt sich dort unten.“

Dann brach die Verbindung ab.

Mara stand still. Unter ihr vibrierte der Boden wieder – stärker diesmal, als rolle etwas unter dem Turm. Kein Erdbeben, kein technisches Signal. Es klang, als würde jemand tief unten, unter Schichten aus Stein und Salz, an die Wand klopfen.

Tom kam wenig später hereingestürzt, durchnässt, atemlos. „Die Klippen sind instabil“, sagte er. „Ein Stück ist weggebrochen, knapp fünfzig Meter nördlich. Wir müssen alles sichern.“

„Ich hab’s gespürt“, sagte sie ruhig. „Es kommt von unten.“

„Von unten?“

„Aus dem Fels. Wie ein Ruf.“

Er starrte sie an. „Du meinst das ernst.“

„Ja. Es wiederholt sich. Gleichmäßig, wie Morsezeichen.“

„Mara, das ist kein Ruf, das ist Druck. Wasser in Hohlräumen. Es sucht sich den Weg.“

„Vielleicht sucht nicht das Wasser den Weg. Vielleicht sucht etwas, das vergessen wurde.“

Er wollte etwas erwidern, doch ein neuer Stoß unterbrach ihn. Der Boden bebte, ganz kurz, wie ein Atemholen. Dann ein dumpfer Knall, weit unten – als schlüge eine Tür zu, die lange verschlossen war.

Sie liefen hinaus, gegen den Wind. Regen peitschte ihnen ins Gesicht, die Luft schmeckte nach Metall. Vom Rand der Klippen stieg Dampf auf, salzig und süß zugleich, ein Geruch wie von altem Eisen, das zu lange im Wasser gelegen hatte.

Tom stellte die Geräte auf, seine Hände zitterten, nicht vor Kälte, sondern vor Konzentration. „Da ist Druckwelle“, rief er über das Heulen. „Kommt aus 30 Metern Tiefe, Richtung Südhang.“

Mara ging einige Schritte weiter, bis der Boden unter ihren Füßen hohl klang. Sie kniete sich, legte das Ohr an den Fels. Da war es wieder.

Ein Rhythmus. Kein Zufall. Drei kurze, zwei lange, drei kurze.

„SOS“, flüsterte sie.

Der Wind riss ihr das Wort aus dem Mund, trug es davon. Doch im nächsten Moment antwortete das Meer. Eine Welle schlug gegen die Klippe, höher als die anderen, und im Aufprall vibrierte der Fels – dreimal, dann zweimal, dann dreimal.

Ein Echo.

Sie standen lange dort, schweigend. Tom sah sie an, das Wasser rann ihm über das Gesicht. „Vielleicht sind’s wirklich alte Kammern. Wenn sich Luft und Wasser mischen, kann das Resonanzen erzeugen.“

„Oder Erinnerungen“, sagte Mara.

Er wollte lachen, aber konnte nicht. Das Meer donnerte weiter, und zwischen den Böen hörte man immer wieder dieses leise Klopfen.

Käthe meldete sich wieder über Funk, diesmal klarer: „Signal bestätigt. Drei kurz, zwei lang, drei kurz. Auf allen Frequenzen. Nicht von einem Schiff. Kommt aus Landrichtung.“

„Landrichtung?“, fragte Tom.

„Ja. Direkt unter dem Turm.“

Das Rauschen nahm zu, dann ein schriller Ton, als würde etwas tief unten den Funk stören. „Käthe?“, rief Mara. Keine Antwort.

Am Abend war der Sturm auf seinem Höhepunkt. Der Turm schwankte leicht, das Licht drehte in unregelmäßigen Intervallen. Rashid kam mit Decken und heißem Tee, während die Wände knarrten. „Ich bleib hier“, sagte Mara. „Wenn es spricht, will ich es hören.“

„Und wenn es dich ruft?“ fragte Rashid.

Sie sah ihn an. „Dann antworte ich.“

Er nickte. „Wie Henning.“

Der Name hing schwer in der Luft.

Kurz vor Mitternacht war das Dröhnen am stärksten. Das Meer schien den Atem anzuhalten, dann wieder loszulassen, im gleichen Rhythmus. Mara saß auf der Bodenplatte, das Funkgerät in der Hand. Dann, plötzlich, ein klares Signal. Kein Rauschen, kein Wind. Nur ein Ton.

Drei kurz. Zwei lang. Drei kurz. Und dann – eine Pause. Ein neues Muster, langsamer, als wolle es sprechen.

. . . – – – . . . / – – – – . / . – . – .

Sie schrieb es mit. Reine Gewohnheit, alte Morsezeichen. Dann las sie leise, was sie notiert hatte:„SOS / HENNING / H.“

Ihr Herz schlug schneller. Sie blickte zu Tom, der die Werte ablas. „Es kommt direkt unter uns. Kein Funksignal. Akustisch.“

„Das kann nicht sein.“

Aber es war.

Das Licht im Turm flackerte wieder, diesmal hell, fast weiß. Es tauchte den Raum in gleißendes Leuchten, das in den metallenen Wänden brach. Dann – Stille.

Das Dröhnen hörte auf. Der Wind ließ nach, als hätte jemand den Sturm ausgeknipst. Nur das Meer blieb, ruhig, gleichmäßig, unverschämt friedlich.

Mara stand auf, trat hinaus. Der Regen war vorbei. Über den Klippen hing Nebel, milchig und still. Weit draußen, über der Wasserlinie, sah sie einen Punkt aufleuchten.

Ein Licht. Kein Schiff. Kein Scheinwerfer. Ein einzelnes, pulsierendes Glimmen, das aus dem Meer selbst kam.

Drei kurz. Zwei lang. Drei kurz.

Dann erlosch es.

Sie blieb lange dort stehen, bis der Wind zurückkehrte, sacht diesmal, fast tröstlich. Unter ihren Füßen war kein Zittern mehr. Nur ein Nachhall – als hätte der Fels tatsächlich gesprochen, und jetzt, da er gehört wurde, endlich schweigen dürfen.

Sie hob den Blick zum Himmel. Das Licht im Turm ging wieder an. Konstant. Ruhig.

„Ich hab dich gehört“, flüsterte sie. „Ich schwöre, ich hab dich gehört.“

Das Meer antwortete nicht. Aber irgendwo tief unten, unter Stein und Salz, begann etwas sich zu bewegen. Ganz langsam. Wie eine Tür, die sich von innen öffnet.

Die Stimme im Fels - Hennings Traum von 1968

Er träumte den Sturm, bevor er kam. Wie damals, im Jahr, als alles begann – 1968, als der Turm noch jung war und das Meer einen anderen Ton hatte. Henning sah sich selbst als Jungen, kaum zwanzig, mit salzverklebtem Haar und ölverschmierten Händen, auf der Plattform des Leuchtturms, während die Welt unter ihm in Bewegung geriet.

Der Traum roch nach Diesel und Tang. Nach Rauch, der sich im Regen verlor. Und nach Eisen – immer nach Eisen.

Er sah, wie der Himmel sich verfärbte, grünlich zuerst, dann schwarz. Das Meer trug Schaumkronen, und die Möwen schrien, bevor sie verschwanden. Unten, im Funkraum, hörte er Stimmen. Männer, durcheinander, eine Meldung, die keiner glauben wollte. Ein Schiff in Not, westlich der Sandbank, ohne Namen. Nur das Rufzeichen, das niemand kannte: „Echo Lima 3.“

Henning wusste noch, wie Käthe damals rief, er solle den Turm sichern, die Lampen schützen. Aber er war hinausgelaufen, gegen den Wind, weil er das Licht sehen wollte, das aus dem Meer kam. Ein Leuchten, fremd, rhythmisch – drei kurz, zwei lang, drei kurz.

Dasselbe, das Mara nun wieder hörte.

Im Traum stand er wieder dort, am Rand, und das Meer war kein Wasser, sondern ein Spiegel. Er sah sich selbst darin, älter, müder. Und hinter sich den Turm, der flackerte, als würde er atmen.

Er wusste, dass es die Nacht war, in der alles sich veränderte. Die Nacht, in der sie die Kammer fanden.

Damals hatte niemand davon gesprochen, außer Käthe. „Hör auf den Boden, Henning“, hatte sie gesagt, „er redet mehr als jeder Mensch.“ Er war ihr gefolgt, unter den Turm, durch den schmalen Schacht, wo das Wasser gegen den Fels schlug.

Und dann hatten sie es gesehen – die Öffnung. Kein natürlicher Spalt, sondern ein Gang, als hätte jemand den Fels ausgehöhlt. Innen war es warm. Die Luft schmeckte metallisch. Und an der Wand: Zeichen.

Nicht eingeritzt, sondern eingebrannt, wie Morsezeichen in Stein. Drei kurz, zwei lang, drei kurz. Dann ein weiteres, unlesbares Muster, das flackerte, wenn der Wind über die Öffnung strich.

Käthe hatte geschworen, sie hätten etwas gehört – einen Ton, tief, fast menschlich. Henning aber hatte nur das Dröhnen gespürt, das durch seine Knochen fuhr.

Später wurde der Gang verschlossen. Der Auftrag kam von oben, von Leuten, die keine Namen hatten, nur Unterschriften. „Geologische Instabilität“, stand in den Akten. Doch Henning wusste, dass es mehr war.

Und in dieser Nacht, jetzt, im Traum, öffnete sich die Kammer wieder.

Er sah das Wasser hereinbrechen, das Licht erlöschen, und er selbst, der versuchte, den Schacht zu schließen. Aber die Steine bewegten sich von selbst, atmeten, verschoben sich gegeneinander wie Rippen eines lebendigen Körpers. Dann fiel er – nicht tief, aber weit genug, um die Welt anders zu sehen.

Er wachte auf mit dem Geschmack von Salz im Mund.

Das Zimmer war dunkel, der Wind hatte sich gelegt. Henning lag in seinem alten Bett im Wärterhaus, die Decke bis ans Kinn gezogen. Sein Herz pochte langsam, regelmäßig – aber das Geräusch kam von überall. Ein leises, tiefes Pochen, das mit seinem eigenen Herzschlag übereinstimmte.

Er setzte sich auf, lauschte. Dann stand er auf, zog sich an, tastete im Dunkeln nach seiner Jacke. Auf dem Tisch lag ein vergilbtes Foto: vier Menschen vor dem Turm, lachend, der Sommer von 1968. Käthe, jung und ernst, der alte Brock, sein Vater, und er selbst – mit einer Schaufel in der Hand.

Er steckte das Foto ein. Draußen leuchtete der Horizont matt, als beginne der Tag zu atmen.

Er ging hinaus, Schritt für Schritt, den schmalen Pfad entlang, bis er den Turm sah. Das Licht brannte, ruhig, gleichmäßig. Aber das Flackern darunter – das gleiche wie damals – war zurück.

Er legte die Hand an den Sockel. Das Zittern war stärker geworden, als würde der Fels selbst an seine Brust schlagen.

„Ich weiß“, murmelte er. „Ich hab’s nie vergessen.“

Eine Bö kam, trug den Geruch von Seegras und Rost. Er spürte die Kälte bis in die Knochen, doch er ging weiter, hinunter zum Rand. Dort, wo der Boden bröckelte, hörte er sie wieder – die alte Melodie. Drei kurz. Zwei lang. Drei kurz.

„Ihr habt also gewartet“, sagte er leise.

Er zog das Taschenmesser, begann vorsichtig, den Sand und die Steine beiseitezuschieben, genau an der Stelle, wo früher der Schacht gewesen war. Der Boden war weich, durchtränkt vom Meer. Er stieß tiefer, bis das Messer auf etwas Hartes traf. Ein Geräusch, metallisch.

Henning hielt inne. Dann hob er das Messer wieder an, kratzte weiter. Ein runder Rand kam zum Vorschein, verrostet, aber erkennbar – eine Eisenplatte.

„Da bist du also noch.“

Er atmete schwer. Das Herz schlug unruhig, die Hände zitterten. Aber er konnte nicht aufhören. Das Pochen unter ihm wurde lauter, regelmäßiger. Er legte das Ohr an die Platte.

Und hörte es.

Nicht nur das Rumpeln. Eine Stimme. Gedämpft, fern, aber deutlich genug, dass ihm der Atem stockte.

„Henning.“

Er richtete sich auf, schwankte. Der Wind hatte wieder gedreht. Das Meer schlug lauter gegen die Felsen.

„Ich hör dich“, flüsterte er. „Nach all den Jahren, ich hör dich.“

Dann lachte er leise, erschöpft, fast erleichtert. „Aber diesmal sag ich’s ihnen. Diesmal nicht mehr Schweigen.“

Er sah zum Turm hinauf, wo das Licht drehte, ruhig, unbeeindruckt. Und doch hatte es in diesem Moment denselben Rhythmus wie der Fels unter ihm.

Später, als der Morgen kam, fand Käthe das geöffnete Fenster in Hennings Zimmer, den Abdruck seiner Stiefel im Sand, und auf dem Tisch nur das Foto von 1968 – feucht vom Regen, aber das Lächeln auf dem Bild war geblieben.

Sie legte die Hand darauf, seufzte. „Er hat’s gehört“, flüsterte sie. „Endlich.“

Und draußen, weit unter dem Turm, antwortete der Fels – mit einem dumpfen, lebendigen Klang.

Die Morsezeichen im Gestein

Am Morgen nach Hennings Verschwinden war die Luft merkwürdig still. Kein Wind, kein Regen, kein Rauschen – nur dieses gespannte Schweigen, das manchmal vor dem nächsten Sturm lag. Das Meer lag glatt wie Glas, aber in der Ferne schimmerte etwas, ein flüchtiger Lichtstreifen, der kam und ging, als hätte jemand die Sonne vergessen, aufzudrehen.

Mara stand vor dem Turm. Der Sand war noch feucht von der Nacht, das Gras geknickt, die Spuren von Hennings Stiefeln führten bis an den Rand der Klippen – und endeten dort. Kein Absturz, keine Schleifspur, nur das plötzliche Ende. Sie kniete sich nieder, tastete über den Boden. Zwischen zwei Steinen sah sie etwas Glänzendes – eine Metallschuppe, rund, wie ein abgerissener Teil einer Platte.

Sie legte sie in die Handfläche. Das Metall war warm.

Tom kam die Stufen hinunter, ein Klemmbrett in der Hand. „Käthe meint, Henning wollte gestern Nacht raus“, sagte er. „Er hat ihr was zugerufen, dann war er weg.“

„Was denn?“

„‚Ich muss zuhören‘, hat sie verstanden.“

Mara drehte das Stück Metall im Licht. „Vielleicht hat er’s getan.“

Tom runzelte die Stirn. „Das hier ist kein Ort für sowas. Der Hang ist instabil. Wenn er zu nah dran war …“

„Nein.“ Sie stand auf. „Er hat was gefunden. Ich weiß es.“

Tom wollte etwas sagen, aber sie ging schon Richtung Felskante.

Der Abhang war feucht und glitschig. Zwischen den Steinen hatten sich kleine Spalten geöffnet, manche kaum fingerbreit, andere tief genug, dass man das Echo des eigenen Atems darin hörte. Mara ging in die Hocke, leuchtete mit der Taschenlampe hinein. Das Licht traf auf eine glatte Fläche – nicht natürlich, sondern bearbeitet.

Sie zog die Handschuhe aus, berührte den Stein. Kühl. Nass. Und seltsam glatt, als hätte jemand die Oberfläche poliert. Dann sah sie die Linien.

Feine, dunkle Einschlüsse, die sich in Mustern über die Fläche zogen. Keine Adern, keine Risse – sie waren zu regelmäßig. Drei kurz. Zwei lang. Drei kurz.

„Tom“, rief sie. „Komm her.“

Er beugte sich neben sie, sah hinein. „Das sind Sedimentlinien“, sagte er automatisch. „Druckschichten. Mineralablagerungen.“

„Nein“, flüsterte sie. „Das ist Schrift.“

„Schrift?“

„Oder Sprache.“

Sie leuchtete weiter, und je länger sie hinsah, desto deutlicher erkannte sie die Wiederholung. Immer wieder dieselben Abstände, dieselbe Tiefe, dieselbe Anordnung. Es war, als hätte jemand vor langer Zeit einen Code in den Stein gebrannt – und das Meer hätte ihn seither bewahrt.

Später, im Wärterhaus, breiteten sie Fotos auf dem Tisch aus. Käthe stand am Funkgerät, Rashid brachte Tee, Tom notierte Koordinaten. Mara markierte mit rotem Stift jede Stelle, an der die Muster auftauchten.

„Sie ziehen sich über den ganzen Hang“, sagte sie. „Wie eine Linie, die etwas verbindet.“

Tom nickte widerwillig. „Ich geb’s zu – das ist kein geologisches Muster. Aber das heißt nicht, dass es Morsezeichen sind.“

„Und wenn doch?“

„Dann müsste jemand sie dort angebracht haben. Aber wann? Und warum unter der Erdoberfläche?“

Käthe drehte sich um, ihre Stimme ruhig, aber fest. „Vielleicht sind sie nicht unter der Oberfläche. Vielleicht war die Oberfläche früher dort unten.“

Mara sah sie an. „Du meinst, der Fels ist gewachsen?“

„Oder das Meer gestiegen.“

Draußen begann der Wind wieder. Ein tiefes, langgezogenes Heulen, das durch die Fenster zog. Rashid sah hinaus. „Er klingt, als ruft er Namen.“

Am Abend stiegen Mara und Tom erneut hinunter, diesmal mit Messgerät und Infrarotkamera. Die Sonne war längst hinter Wolken verschwunden, das Licht war flach und bleiern. Als sie die Stelle erreichten, hörte man das Meer nur noch als dumpfes Pochen unter den Füßen.

Tom stellte die Kamera ein. „Wärmespuren minimal“, murmelte er. „Aber da – schau.“

Auf dem Bildschirm glühten die Linien im Gestein schwach, pulsierend. Kein natürliches Leuchten, sondern rhythmisch.

Drei kurz. Zwei lang. Drei kurz.

„Das ist unmöglich“, sagte Tom.

„Oder lebendig.“

Er wandte sich zu ihr, die Stirn feucht vom Nebel. „Steine sind nicht lebendig.“

„Vielleicht doch, wenn sie erinnern.“

Sie nahm das Gerät, hielt es näher an den Fels. Das Leuchten reagierte – nicht stärker, aber anders. Ein zweiter Rhythmus, versetzt, als antworte etwas auf ihre Bewegung.

„Hörst du das?“, fragte sie.

Tom lauschte. Zwischen Wind und Wellen, zwischen den dumpfen Schlägen des Meeres, klang etwas, das kein Zufall war: ein Klopfen, gleichmäßig, wie eine Stimme, die gelernt hatte, in Stein zu sprechen.

Käthe saß zur selben Zeit am Funkgerät. Das Signal kam wieder – diesmal klar, stärker als zuvor. „Drei kurz, zwei lang, drei kurz“, flüsterte sie, schrieb mit. Dann eine Pause. Neue Zeichen.

. – . – . / – . . – / – – – – .

Sie las sie laut, bevor sie verstand, was sie schrieb: „KAMMER / OFFEN / H.“

Sie erstarrte. „Henning …“

Unten, am Hang, leuchteten die Linien heller. Tom wich zurück. „Das ist… das ist nicht möglich.“

Mara sah fasziniert zu. „Er wollte, dass wir’s sehen.“

„Wer?“

„Henning. Oder was immer dort unten ist.“

Ein Ruck ging durch den Boden. Nur kurz, aber deutlich. Kleine Steinchen lösten sich, rollten hinab. Dann wieder Stille.

Mara stand unbeweglich, das Licht der Taschenlampe auf die Muster gerichtet. Für einen Augenblick meinte sie, im Gestein etwas zu erkennen – eine Form, vielleicht ein Gesicht, kaum zu greifen. Aber es war da. Und sie wusste: Der Fels war kein stiller Zeuge mehr. Er sprach.

Nicht laut, nicht mit Worten. Aber mit Gedächtnis.

Tom und die Messung am Rand

Am nächsten Tag stand Tom allein auf der Plattform. Der Wind hatte wieder zugenommen, die Luft war klar und kalt, und das Meer spannte sich in harten, gläsernen Flächen bis zum Horizont. Er mochte diese Stunden zwischen Ebbe und Flut, wenn das Licht fast metallisch war – neutral, berechenbar. Aber heute war nichts berechenbar.

Die Messgeräte hatten in der Nacht Werte aufgezeichnet, die keinem bekannten Muster folgten: periodische Druckwellen aus dem Fels, Temperaturspitzen ohne Quelle, magnetische Ausschläge, als würde dort unten etwas leben. Tom hatte kaum geschlafen. Das Protokoll auf dem Bildschirm sah aus wie ein Herzschlag. Nur dass er nicht aus Fleisch kam.

Er befestigte den Sensor an der Brüstung, prüfte den Kontakt, dann das Seil. Die Sonne stand tief, und in der Gischt glänzte das Metall wie ein schlagendes Herz. Mara hatte vorgeschlagen, die Messung zu verschieben, aber er wollte Ergebnisse – Zahlen, Daten, etwas, das verstandesmäßig blieb.

„Wenn der Fels spricht,“ hatte sie gesagt, „hör wenigstens hin.“ Er hatte geantwortet: „Ich messe nur.“

Jetzt hörte er doch.

Das Seil surrte, als der Sensor in die Tiefe glitt. Fünf Meter. Zehn. Fünfzehn. Dann Widerstand. Er aktivierte das Mikrofon, drehte den Lautstärkeregler auf.

Rauschen. Wind. Dann – ein Ton. Tief, gleichmäßig, fast musikalisch. Ein dumpfer Schlag, wie das langsame Atmen eines riesigen Tieres. Er blinzelte, beugte sich vor, notierte die Frequenz. 7 Hertz.

Wieder der Ton. Dann, mit klarem Abstand: drei schnelle Impulse, zwei längere, drei schnelle.

Tom hielt den Atem an. Er hatte sich das Muster längst gemerkt, auch wenn er sich geweigert hatte, es auszusprechen.

SOS.

Er nahm die Kopfhörer ab, lauschte in den Wind. Nichts – nur das Rauschen der See. Doch im Magen spürte er das Echo des Tons, als vibriere er in ihm weiter.

Mara kam später hinauf. Sie hatte eine Thermoskanne dabei, der Dampf roch nach Minze. „Du siehst aus, als hättest du den Sturm überlebt“, sagte sie.

Er nickte. „Er fängt gerade erst an.“

Sie stellte die Kanne neben ihn, sah auf den Bildschirm. „Das sind Herzschläge.“

„Druckwellen.“

„Oder beides.“

Er wandte sich ab. „Ich will nur wissen, was da unten passiert. Wenn sich der Hang löst, müssen wir evakuieren.“

„Du redest, als ginge es nur um Gestein.“

„Worum denn sonst?“

„Um Erinnerung. Um das, was unter der Oberfläche wartet.“

Sie lächelte dabei nicht. Und er spürte plötzlich, dass ihr Glaube an das Unsichtbare stärker war als sein Vertrauen in Zahlen. Er wollte widersprechen – aber im Kopfhörer rauschte wieder der Ton.

Diesmal hörte es auch sie. Ein gleichmäßiges Klopfen, tief und dumpf, das zwischen Wind und Herzschlag lag.

„Hörst du?“ flüsterte sie.

Tom nickte langsam.

Dann kam ein zweiter Ton, höher, kurz – wie eine Antwort.

Der Nachmittag wurde grau. Sie zogen sich zum Rand der Klippe vor, wo der Boden bereits aufgerissen war. Zwischen den Rissen glitzerte Wasser, das sich mit jedem Windstoß bewegte. Tom ließ den Sensor in einen der Spalten hinab.

„Wenn sich das Gestein weiter öffnet,“ sagte er, „gibt es einen Einsturz.“

„Oder einen Zugang,“ murmelte Mara.

„Du suchst Gespenster.“

„Nein. Stimmen.“

Er lächelte matt. „Dass du die hörst, wundert mich nicht.“

Sie schwieg. Dann trat sie an seine Seite, legte die Hand auf den Boden. Der Fels vibrierte. Ganz deutlich.