7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

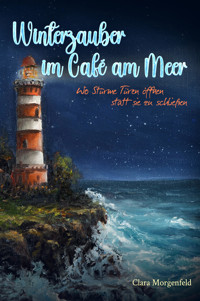

„Manchmal beginnt das große Glück mit einem Cappuccino und der Entscheidung, einfach zu bleiben.“ Als Lina Bergmann alles verliert – ihren Job in Hamburg und die Beziehung, an die sie geglaubt hat – erinnert sie sich an das alte Haus ihrer Tante Mimi an der Küste. Eigentlich wollte sie nur für ein paar Wochen nach Sandhagen kommen. Doch zwischen knarrenden Dielen, handgeschriebenen Rezepten und den eigenwilligen Bewohnern des Dorfes beginnt etwas in ihr zu heilen. Da ist Ben, der wortkarge Schreiner mit den meerblauen Augen, Hella, eine ehemalige Opernsängerin mit großem Herz und lauter Stimme, und Finn, der sechzehnjährige Barista in Ausbildung. Gemeinsam schenken sie Lina nicht nur Kaffee, sondern ein Gefühl von Zuhause. Doch als ein Immobilieninvestor das Grundstück kaufen will und ein verlockendes Jobangebot aus der Stadt lockt, muss Lina sich entscheiden: Geht sie zurück in ihr altes Leben – oder bleibt sie, wo ihr Herz längst angekommen ist? Ein Roman über den Mut, Türen zu öffnen, über zweite Chancen und darüber, wie ein Sommer am Meer alles verändern kann. Für Leser:innen von Janne Mommsen, Julie Leuze und Anne Barns. Ein Herzensbuch für ruhige Abende - warm wie das Sommerlicht, echt wie der Wind am Meer.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Sommer im kleinen Café am Ende der Straße

Manchmal beginnt das große Glück mit einem Cappuccino und einem neuen Anfang

Clara Morgenfeld

Erste Auflage 2025

© 2025 Clara Morgenfeld

Alle Rechte vorbehalten

Burnout & Blitzschluss - Wenn alles gleichzeitig endet

Es gibt Momente, in denen man das Gefühl hat, man steht in der Mitte einer Kreuzung, und alle Ampeln springen gleichzeitig auf Rot. Lina hatte heute genauso einen Moment.

Der Morgen hatte wie jeder andere begonnen. Der Wecker um 6:30 Uhr, der Blick aufs Handy noch im Halbschlaf, der kurze Gedanke: Vielleicht ist heute ein guter Tag. Zwei Stunden später war dieser Gedanke schon vergessen. Das Büro roch nach Druckerwärme und Kaffee, der zu lange auf der Platte gestanden hatte. Ihre To-do-Liste war länger als der Abstand bis zum Wochenende. Und dann dieses ständige Ping – neue E-Mails, neue Aufgaben, neue Dringlichkeiten, die alle sofort, gestern, jetzt erledigt werden mussten.

Sie war müde. Nicht dieses „Ich hab schlecht geschlafen“-müde. Sondern müde in den Knochen, im Kopf, im Herzen. Müde von Terminen, die nichts veränderten. Müde von Präsentationen, die niemanden interessierten. Müde vom Gefühl, dass alles, was sie tat, nur eine weitere Runde im Hamsterrad war.

Um 19:42 Uhr klingelte das Telefon. Ihr Chef, knappe Stimme, keine Einleitung. „Lina, wir müssen reden. Ich glaube, das passt so nicht mehr. Du wirkst… abwesend.“ Abwesend. Wie beschönigend. Die Wahrheit war: Sie war schon seit Monaten nicht mehr wirklich da. Sie war nur noch eine Hülle, die Aufgaben abarbeitete.

Zehn Minuten später stand sie mit einer Pappkiste voller Bürozeugs vor dem Gebäude. Es nieselte. Die Stadt rauschte um sie herum, als wüsste sie nichts von dem kleinen Erdbeben, das gerade in ihrem Leben stattfand.

Und während Lina so dastand, Kiste im Arm, kam dieser verrückte Gedanke:Vielleicht ist das nicht das Ende. Vielleicht ist das der Anfang.

Der letzte Arbeitstag

Der Regen war nur ein feiner Schleier, fast unsichtbar, aber er kroch ihr in den Kragen. Lina balancierte die Pappkiste, während sie die Straße hinunterging. Drinnen klapperte der Keramikbecher mit der Aufschrift „Queen of Deadlines“ leise gegen den Bilderrahmen vom Sommerfest 2019. Seltsame Andenken an drei Jahre, die jetzt in einen Schuhkarton passten.

Im Rückblick wirkte der Tag wie eine Abfolge von Standbildern: Der letzte Blick auf ihren Arbeitsplatz. Die Kollegin, die halb mitleidig, halb erleichtert wirkte, als sie „Viel Glück“ sagte. Der Geruch des Aufzugs, der nach Teppichboden und Staub roch. Die Drehung der Tür, als sie zum letzten Mal hinausging.

Sie spürte keinen Zorn, nicht einmal Enttäuschung. Nur diese merkwürdige Leere, als hätte jemand den Ton aus ihrem Leben gedreht. Und dann, mitten auf dem Gehweg, stellte sie sich eine Frage, die sie schon lange nicht mehr gestellt hatte:Wenn ich jetzt nicht hier wäre – wo würde ich sein wollen?

Sie wusste die Antwort nicht. Aber allein die Tatsache, dass sie sich die Frage stellte, war neu.

Vor ihr lag die Stadt in all ihrem Lärm. Menschen, die an ihr vorbeizogen, ohne sie wahrzunehmen. Ampeln, die auf Grün sprangen. Das Leben, das einfach weitermachte. Lina stand kurz still. Und dachte: Vielleicht ist es an der Zeit, irgendwo zu sein, wo die Ampeln keine Rolle spielen.

Abschied ohne Worte

Die Wohnungstür klemmte wie immer. Sie musste leicht dagegen stoßen, damit sie aufsprang. Drinnen roch es nach kaltem Kaffee und einem Hauch Waschmittel – der Geruch, den sie immer mit Erik verband. Nur heute war er seltsam fremd.

Er saß auf dem Sofa, die Beine ausgestreckt, das Smartphone in der Hand. Sein Blick glitt nicht zu ihr. „Hey“, sagte sie. „Hey“, kam zurück. Kurz. Fast pflichtbewusst.

Sie stellte die Pappkiste auf den Boden. „Ich bin rausgeflogen“, sagte sie. Keine Anklage, nur eine Feststellung. Er nickte, als hätte er schon geahnt, dass etwas nicht stimmt – und als würde er gleichzeitig auf eine andere Gelegenheit warten, um etwas loszuwerden.

„Lina… wir sollten reden.“ Sie hob den Kopf. „Über uns?“ „Ja.“ Sie hob die Hand. „Schon gut. Sag’s nicht. Ich weiß.“

Es war kein Schock. Die Stille zwischen ihnen war schon seit Monaten lauter als jedes Gespräch. Früher hatten sie gemeinsam gekocht, gelacht, Pläne geschmiedet. Jetzt bestand ihr Miteinander aus kurzen Nachrichten: „Bin später.“ – „Kauf Milch.“ – „Schlaf gut.“ Und selbst das war manchmal zu viel.

Sie ging in den Flur, blieb zwischen den Bilderrahmen stehen. Zwei Gesichter am Strand. Ein Selfie mit Sonnenbrand und Cocktails. Das Portugal-Foto, auf dem sie noch glaubten, die Welt gehöre ihnen. Manchmal war ein Foto nur noch der Beweis, dass es einmal so gewesen war.

Der Cappuccino am Fensterplatz

Die Straßenlaternen warfen gelbe Lichtinseln auf den Asphalt. Lina zog den Reißverschluss ihrer Jacke bis zum Kinn und lief los, ohne Ziel. Manchmal tat es gut, einfach den Füßen das Kommando zu überlassen.

Ein paar Ecken weiter stieß sie auf ein kleines Café, das noch geöffnet hatte. Hinter der Glasscheibe brannte warmes Licht, ein Kellner lehnte am Tresen, blätterte in einer Zeitschrift. Sie öffnete die Tür. Ein Glockenspiel bimmelte, und ein Hauch von geröstetem Kaffee hing in der Luft.

„Ein Cappuccino, bitte“, sagte sie, als der Kellner den Blick hob. Er nickte und deutete auf die Tische am Fenster. Lina setzte sich, legte die Jacke über die Stuhllehne und sah hinaus. Die Stadt da draußen wirkte wie eine Parallelwelt – voller Menschen, die anscheinend genau wussten, wohin sie wollten.

Der Kellner stellte die Tasse vor sie. Der Milchschaum hatte ein Herz, leicht verrutscht. Sie lächelte. Der erste Schluck schmeckte nach Wärme, nach etwas, das sie schon lange nicht mehr gespürt hatte.

Und plötzlich war sie wieder acht Jahre alt, stand barfuß in Tante Mimis Küche, während draußen die Möwen kreischten. Mimi stellte ihr eine Tasse heiße Schokolade hin, beugte sich zu ihr und sagte: „Kind, das Leben ist wie Kaffee – bitter, wenn du nur Pulver und Wasser hast. Süß, wenn du dich traust, Sahne und Zucker reinzutun. Aber am besten schmeckt es, wenn du entscheidest, wie du’s magst.“

Lina legte die Hand um die warme Tasse. Vielleicht war es Zeit herauszufinden, wie sie ihren Kaffee wirklich mochte.

Der Entschluss nach Sandhagen

Der Cappuccino war inzwischen lauwarm, aber Lina hielt die Tasse immer noch fest in den Händen. Manchmal brauchte man etwas zum Festhalten, selbst wenn es nur Porzellan war.

Draußen begann es stärker zu regnen. Tropfen liefen an der Scheibe hinab, verzerrten die Lichter der Straßenlaternen zu goldenen Schlieren. Es war der perfekte Hintergrund für Gedanken, die sich nicht länger verstecken wollten.

Sie dachte an den Tag, an die Leere, die nun in ihr lag, und an die zwei Stunden, in denen ihre Welt so still und gründlich zerfallen war. Kein Job. Keine Beziehung. Keine Pläne. Nur eine vage Ahnung, dass sie nicht hier bleiben konnte – jedenfalls nicht in diesem Zustand.

Und da war wieder Mimi in ihren Gedanken. Mimi mit ihrer salzigen Stimme, dem Geruch von Apfelkuchen und dieser unerschütterlichen Art, das Leben wie ein Fest zu behandeln, selbst wenn es nur ein Mittwoch war. Lina erinnerte sich an einen Sommer, in dem sie als Teenager mehrere Wochen bei ihr verbracht hatte. Wie sie morgens barfuß über den knarrenden Holzboden ins Café geschlichen war. Wie Mimi am Tresen stand, die Haare vom Wind zerzaust, und jedem Gast so begegnete, als wäre er ein lang vermisster Freund. Damals hatte Lina gedacht: So muss sich Freiheit anfühlen.

Ein Gedanke formte sich. Zögerlich, fast schüchtern.Was wäre, wenn ich einfach dorthin fahre?

Sie stellte die Tasse ab, zog ihr Handy aus der Tasche. Der Bildschirm war kalt, ihre Finger zitterten leicht, während sie eine Reise-App öffnete. „Hamburg – Sandhagen“, tippte sie ein. Die Verbindung für morgen früh erschien: Abfahrt 7:12 Uhr, Ankunft 10:03 Uhr.

Für einen Moment zögerte sie. Es war verrückt. Sie hatte keinen Plan, was sie dort erwarten würde. Das Haus war seit Mimis Tod leer. Das Café vermutlich staubig, vielleicht sogar baufällig. Aber was war die Alternative? Noch ein Tag in dieser Stadt, in der alles zu eng geworden war? Noch ein Abend in einer Wohnung, die nicht mehr ihr Zuhause war?

Sie klickte auf „Buchen“. Das kleine Ping der Bestätigungsmail klang wie ein Schlüssel, der sich im Schloss dreht.

Sie lehnte sich zurück, atmete tief ein. Es war nicht das große Glück, nicht die fertige Lösung. Aber es war der erste Schritt. Und manchmal, erinnerte sie sich, hatte Mimi gesagt: „Mehr braucht es nicht, um alles zu verändern.“

Ankunft in Sandhagen - Die Zugfahrt ans Meer

Der Zug ruckte leicht an, dann setzte er sich in Bewegung. Lina lehnte sich zurück und spürte, wie ein Stück Anspannung von ihr abfiel. Nicht alles, aber genug, um wieder atmen zu können. Vor dem Fenster zogen graue Fassaden vorbei, Balkone mit vergessenen Blumenkästen, leere Bushaltestellen. Die Stadt, in der sie jahrelang gelebt hatte, schien sich ohne sie genauso weiterzudrehen wie immer.Vielleicht ist das gut so, dachte sie. Vielleicht muss nicht alles an mir hängen.

Sie nahm einen Schluck aus dem Pappbecher mit dem Bahnhofskaffee, der lauwarm und viel zu bitter war. Trotzdem schmeckte er anders als sonst – nach Aufbruch, irgendwie. Das gleichmäßige Klackern der Räder auf den Schienen wirkte wie ein Herzschlag, der ihr Tempo vorgab: nicht zu schnell, nicht zu langsam.

Langsam veränderte sich die Landschaft. Erst waren es noch endlose Reihen grauer Häuser, dann plötzlich Felder – weit und grün, unter einem Himmel, der sich aus den Wolken kämpfte. Schafe standen zusammen wie kleine weiße Inseln im Gras. Später tauchten Wasserflächen auf, die sich im Wind kräuselten. Möwen flogen tief darüber, als wüssten sie genau, wo die Küste begann.

Lina drückte die Stirn leicht gegen das kühle Zugfenster. Vor ihrem inneren Auge sah sie Mimis Haus: das dunkelblaue Holz, den verwitterten Schriftzug, die runden Tische mit den karierten Tischdecken. Sie erinnerte sich an den Sommer, als sie sechzehn war, und Mimi ihr gezeigt hatte, wie man Cappuccino mit Herzmuster gießt. „Das ist kein Latte Art, das ist eine Einladung zum Bleiben“, hatte Mimi gesagt. Damals hatte Lina gelacht, ohne wirklich zu verstehen, was sie meinte.

Die Erinnerungen fühlten sich warm an, aber darunter lag auch etwas anderes – eine leise Angst. Was, wenn das Haus inzwischen verfallen war? Was, wenn sie dort ankam und merkte, dass diese Idee ein Fehler gewesen war? Oder schlimmer: dass sie nirgendwo mehr wirklich hingehörte.

Sie schüttelte den Gedanken ab, sah wieder hinaus. Ein Schild huschte vorbei: Noch 28 Kilometer bis Sandhagen. Der Name allein klang nach Salz auf den Lippen und Wind im Haar.

Als der Zug in einen kleinen Bahnhof einfuhr, stieg ein alter Mann mit einer Gitarre zu. Er setzte sich schräg gegenüber, lächelte ihr kurz zu, und begann leise zu spielen – keine Melodie, die sie kannte, aber sanft und stetig, wie eine Erinnerung, die man nicht genau benennen kann.

Lina schloss für einen Moment die Augen. Der Rhythmus der Schienen und die Musik mischten sich, und zum ersten Mal seit langem spürte sie so etwas wie Vorfreude. Nicht auf Antworten. Nicht einmal auf Sicherheit. Nur auf das Ankommen.

Erste Blicke auf das Dorf

„Nächster Halt: Sandhagen.“ Die Stimme des Schaffners war freundlich, fast wie eine Einladung. Lina griff nach ihrem Koffer, der halb unter dem Sitz klemmt, und stellte sich an die Tür. Der Zug bremste, quietschte leise, dann kam er zum Stehen.

Sie trat hinaus – und sofort war da dieser Geruch: salzig, frisch, mit einem Hauch von Seegras. Der Bahnsteig war klein, vielleicht dreißig Meter lang, mit einer einzigen Bank und einem verwitterten Fahrplan, der so aussah, als würde er schon seit Jahren denselben Sommer anzeigen. Das Bahnhofsgebäude selbst war aus rotem Backstein, mit weißen Fensterrahmen und einer Tür, deren Farbe abblätterte. Über der Eingangstür hing ein Schild: „Sandhagen – Tor zur Küste“. Es wirkte nicht wie ein Werbespruch, sondern eher wie ein Versprechen.

Lina zog ihren Koffer hinter sich her, das Rattern der Rollen klang hier lauter als in der Stadt. Die Straße vor dem Bahnhof war schmal, gesäumt von Häusern mit Holzveranden und Blumenkästen. In einem kleinen Ladenfenster stand ein Schild: „Frische Brötchen – seit 1924“. Daneben ein Friseur, dessen Schaufenster mit vergilbten Postern aus den Achtzigern dekoriert war.

Eine Frau mit grauem Dutt und einem Korb voller Äpfel kam ihr entgegen. „Moin“, sagte sie, und es klang nicht wie ein beiläufiges Hallo, sondern wie ein Willkommen zurück, obwohl sie sich nie zuvor begegnet waren. Lina nickte etwas überrascht. „Moin.“

Sie ging weiter, vorbei an einer kleinen Kirche, deren Glocke gerade einmal anschlug, als wolle sie jemandem signalisieren: Jemand Neues ist angekommen. Aus einer Seitenstraße kam ein Junge auf einem alten Fahrrad, ein Hund rannte hinterher, bellte, überholte ihn sogar. Lina lächelte – und merkte, wie ihre Schultern sich entspannten.

An einer Straßenecke stand ein Café mit einem handbemalten Schild: „Hellas Kaffee & Kuchen“. Durch das Fenster sah sie eine Frau mit rotem Lippenstift und einer Tasse in der Hand, die laut lachte. Ihre Stimme drang gedämpft bis nach draußen, und irgendwie passte sie perfekt zu diesem Ort: warm, ein bisschen theatralisch, voller Leben.

Der Weg zum Haus ihrer Tante führte sie weiter Richtung Meer. Zwischen den Gebäuden blitzte schon das Wasser auf, silbern im Licht der Mittagssonne. Der Wind wurde stärker, trug den Ruf einer Möwe herüber.

Als sie am Ende der Straße stand, spürte sie, dass etwas in ihr zur Ruhe kam. Nicht, weil sie schon angekommen war – sondern weil dieser Ort versprach, dass Ankommen möglich war.

Tante Mimis Haus

Der Sand knirschte unter Linas Schuhen, als sie den schmalen Weg entlangging, der sich zwischen zwei niedrigen Steinmauern zum Haus ihrer Tante schlängelte. Das Gras am Rand war vom Wind plattgedrückt, und hier und da lugten wilde Kamilleblüten heraus, als wollten sie prüfen, wer da ankam.

Dann stand es vor ihr: das dunkelblaue Holzhaus mit den weißen Fensterläden. Es sah kleiner aus, als sie es in Erinnerung hatte, und irgendwie gleichzeitig größer – vielleicht, weil so viele Bilder und Geschichten darin steckten. Der Lack an der Veranda war stellenweise abgeblättert, und eine Dachrinne hing leicht schief. Aber das Fundament wirkte solide, wie jemand, der schon viele Stürme ausgehalten hat.

Lina stellte ihren Koffer ab und strich mit der Hand über das Geländer. Das Holz fühlte sich rau an, und kleine Splitter blieben an ihrer Haut hängen. Sie sah zum Fenster links neben der Tür. Dahinter hatte früher das Café gelegen. Die Vorhänge waren zugezogen, aber ein Sonnenstrahl brach durch einen Spalt und ließ Staub tanzen – genau wie früher, wenn Mimi die Tür morgens aufstieß.

Sie holte den Schlüssel aus ihrer Tasche, den sie nach Mimis Beerdigung einfach in eine Schublade gelegt hatte, „für irgendwann“. Das Schloss klemmte, als wolle es sichergehen, dass sie es ernst meinte. Mit einem kleinen Ruck gab es nach, und die Tür öffnete sich.

Der Geruch schlug ihr sofort entgegen: eine Mischung aus altem Holz, Salzluft und einem Hauch Kaffee, der sich irgendwie im Gebälk festgesetzt hatte. Es roch nach Vergangenheit – und ein bisschen nach Neuanfang.

Der erste Raum war das Café. Die runden Tische standen noch da, einige Stühle waren umgedreht auf die Platten gestellt. Ein Regal voller Gläser und Tassen, ein Tresen mit einer Kaffeemaschine, die aussah, als würde sie beleidigt sein, weil niemand sie mehr benutzt hatte. Auf dem Tresen lag noch eine kleine Blechdose mit dem Aufdruck „Zucker, aber mit Herz“.

Lina ging weiter in den hinteren Teil des Hauses. Die Küche war schlicht, aber gemütlich, mit hellblauen Fliesen und einem Fenster, das direkt aufs Meer blickte. Sie konnte die Wellen sehen, wie sie gegen die Felsen schlugen – ein Rhythmus, der älter war als alles hier.

In Mimis Schlafzimmer stand noch das große Holzbett, auf dem eine gehäkelte Decke lag. An der Wand hing ein Bild von ihr selbst als Kind, lachend, mit einem Schürzenband, das viel zu lang war.

Lina atmete tief ein. Es war, als würde das Haus sie mustern – und dann entscheiden, sie hineinzulassen.

Das Café im Staubschlaf

Lina blieb im Türrahmen des Gastraums stehen. Das Licht fiel schräg durch die halb zugezogenen Vorhänge und zeichnete Streifen auf die staubige Theke. Staub – überall. Er hatte sich wie eine zweite Haut über alles gelegt: über die Tische, die Stühle, die alten Bilder an der Wand. Es war, als hätte das Café in den letzten Jahren einfach den Atem angehalten.

Langsam ging sie zwischen den Tischen hindurch. Ihre Hand glitt über eine Stuhllehne, und der Staub zeichnete eine helle Spur, wo ihre Finger gewesen waren. Sie erinnerte sich an die Sommer, in denen die Luft hier nach frisch gemahlenem Kaffee und warmem Apfelkuchen roch, in denen Mimi zwischen den Gästen umherging und jedem das Gefühl gab, etwas Besonderes zu sein. Damals hatte es nie still gewirkt – und jetzt war die Stille fast laut.

Hinter der Theke entdeckte sie das alte Kassensystem. Der Bildschirm war dunkel, aber ein Post-it klebte noch daran: „Immer lächeln – auch wenn der Milchschaum fällt“. Darunter lag ein zerknittertes Geschirrtuch, das vermutlich schon längst den Ruhestand angetreten hatte.

In der Ecke stand die Espressomaschine – ein massives, verchromtes Modell, das Mimi immer „den Herzschläger“ genannt hatte. Lina drückte den Einschaltknopf, nur um zu sehen, ob er noch reagierte. Ein schwaches, müdes Klicken war die einzige Antwort. „Okay, wir fangen klein an“, murmelte sie.

Neben der Maschine stand ein Regal mit Gläsern, manche noch halbvoll mit vergessenen Zuckersticks. Ein Marmeladenglas war mit getrockneten Lavendelzweigen gefüllt – wahrscheinlich der letzte Versuch ihrer Tante, Sommerduft zu konservieren.

Sie öffnete die Schiebetür hinter der Theke und trat in den kleinen Lagerraum. Hier roch es nach Pappe und etwas, das vage nach Zimt erinnerte. Auf einem der Regale lag ein Stapel Servietten, sorgfältig gefaltet, mit winzigen Kaffeetassen als Aufdruck. Daneben ein altes Gästebuch. Sie blätterte ein paar Seiten durch: handgeschriebene Nachrichten in allen Farben, von „Bester Cappuccino meines Lebens“ bis „Wir kommen wieder, Mimi!“. Lina spürte, wie ihr die Kehle eng wurde.

Zurück im Gastraum stellte sie sich mitten hinein, sah sich um und atmete tief ein. Ja, hier war Arbeit nötig – viel Arbeit. Aber unter der Staubschicht lag etwas, das nicht verloren war: ein Herzschlag, der nur darauf wartete, geweckt zu werden.

„Du kriegst noch deine zweite Chance“, sagte sie leise – und war sich nicht sicher, ob sie damit das Café meinte oder sich selbst.

Begegnung mit Ben

Das Klirren von Metall auf Holz ließ Lina zusammenzucken. Es kam von draußen, direkt von der Veranda. Sie ging zur Tür, öffnete sie – und stand plötzlich einem Mann gegenüber, der gerade dabei war, einen rostigen Blumenkasten von der Brüstung zu heben.

Er war groß, trug ein verwaschenes Hemd, dessen Ärmel bis zu den Ellenbogen hochgekrempelt waren, und hatte Hände, die aussahen, als könnten sie mühelos ganze Bäume fällen. Seine braunen Haare waren vom Wind zerzaust, und ein Dreitagebart rahmte ein Gesicht, in dem sich Sonne und Skepsis abwechselten.

„Das Ding fällt sonst beim nächsten Windstoß runter“, sagte er, ohne sie anzusehen, und stellte den Blumenkasten vorsichtig ab. „Danke, äh … wer sind Sie?“ fragte Lina, noch etwas irritiert.

Er richtete sich auf, musterte sie kurz, als wollte er prüfen, ob sie hierher gehörte. „Ben Hansen. Ich wohne drei Häuser weiter. Und Sie?“ „Lina Bergmann. Die Nichte von Mimi.“

Einen Moment lang lag etwas in seinem Blick, das sie nicht deuten konnte – eine Mischung aus Überraschung und … vielleicht Schmerz? „Also sind Sie’s“, murmelte er. „Ich hab gehört, Sie kommen.“

„Von wem?“ Er zuckte mit den Schultern. „Sandhagen ist klein. Man erfährt hier alles, ob man will oder nicht.“ Dann deutete er auf die lose Dachrinne. „Die müssen Sie machen lassen. Sonst läuft Ihnen bei Regen das Wasser in den Eingangsbereich.“

„Ich bin gerade erst angekommen“, erwiderte sie, ein bisschen defensiv. „Ja, das sieht man.“ Ein Hauch von Lächeln zuckte über seine Lippen, bevor er sich umdrehte.

„Warten Sie“, rief sie ihm nach. „Kennen Sie sich zufällig mit Kaffeemaschinen aus?“ Er hielt inne, drehte sich halb um. „Kommt drauf an, was Sie unter ‚auskennen‘ verstehen.“

„Sie heißt ‚Herzschläger‘ und macht gerade keinen Mucks.“ Das erste echte Lächeln erschien in seinem Gesicht – kurz, aber warm. „Mimi und ihre Namen für Geräte … Ich seh’s mir mal an.“

Er folgte ihr ins Café, ging direkt zur Maschine und beugte sich darüber, als wäre er ihr langjähriger Arzt. „Die hat wahrscheinlich einfach nur Durst“, sagte er, „und vielleicht beleidigt, weil sie zu lange geschwiegen hat.“

Lina beobachtete, wie er ein Ventil prüfte, den Stecker löste, etwas an den Seiten abklopfte. „Ich kann sie zum Laufen bringen“, meinte er schließlich. „Aber nicht heute. Heute müssen Sie erstmal ankommen.“

Seine Stimme klang plötzlich weicher. Und Lina merkte, dass er recht hatte – in mehr als nur einer Hinsicht.

Erinnerungen & Entscheidung - Mimis Handschrift in jeder Ecke

Am nächsten Morgen wachte Lina früh auf. Die Luft im Haus roch nach Meer und ein wenig nach altem Holz, wie ein leises Versprechen, dass der Tag Geschichten bereithielt. Sie zog eine Strickjacke über und ging barfuß durch das Haus, als könnte sie so den Boden besser hören.

Schon im Flur entdeckte sie die erste Spur von Mimi: Ein Bilderrahmen, schief an der Wand, mit einer Postkarte darin. Darauf ein lachender Pinguin und der Spruch: „Lass dich nicht unterkriegen – sei ein Pinguin in der Wüste.“ Lina lächelte. Das war so typisch Mimi.

In der Küche stand eine Blechdose mit der Aufschrift „Mehl“. Doch als Lina den Deckel anhob, lagen darin bunte Murmeln und ein kleiner Zettel: „Immer ein Spiel in der Hinterhand haben.“ Im Küchenschrank ein altes Teeservice, von dem jede Tasse ein anderes Muster hatte. „Niemand sollte aus der gleichen Tasse trinken wie der Nachbar“, hatte Mimi immer gesagt. „Sonst glaubt man am Ende, man sei austauschbar.“

Im Café fand sie weitere Spuren: Eine kleine, aus Holz geschnitzte Katze saß auf dem Regal hinter der Theke. Unter ihr klebte ein gelber Streifen Kreppband, auf dem in Mimis schwungiger Schrift stand: „Sie fängt den Milchschaum, wenn er wegläuft.“ Lina schüttelte den Kopf, halb amüsiert, halb gerührt.

Im Lagerraum entdeckte sie eine große Kiste, die mit „Für schlechte Tage“ beschriftet war. Darin lagen mehrere Schokoladentafeln, eine handgestrickte Wärmflasche und ein kleines Notizbuch. Als sie es aufschlug, las sie auf der ersten Seite: „Wenn es dir mies geht, backe etwas für jemand anderen. Das hilft euch beiden.“

Lina ließ sich auf einen der Barhocker sinken. Überall, wo sie hinsah, war Mimi noch da – in einer Bemerkung, einem Gegenstand, einem kleinen Scherz, der erst auf den zweiten Blick Sinn ergab. Es war, als hätte ihre Tante das Haus absichtlich mit diesen winzigen Botschaften gefüllt, um sicherzugehen, dass niemand es je nur als Gebäude sehen würde.

Ein leiser Windstoß ließ die Vorhänge flattern, und für einen Augenblick hatte Lina das Gefühl, ihre Tante würde jeden Moment zur Tür hereinkommen, eine Schürze umbinden und sagen: „So, genug getrödelt. Mach die Maschine an, der Tag wartet nicht.“

Lina atmete tief ein. Vielleicht war sie genau deshalb hier: um diese Handschrift nicht verblassen zu lassen.

Fotos, Gerüche, Stimmen

Lina stand im Wohnzimmer des alten Hauses und ließ den Blick über die Wand voller Bilder schweifen. Mimi hatte jeden freien Zentimeter genutzt, um Momente festzuhalten: Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus ihrer Jugend, farbstichige Urlaubsfotos, Schnappschüsse mit lachenden Gesichtern, auf denen manchmal nur halb jemand zu sehen war. Keine dieser Aufnahmen wirkte gestellt – es waren Augenblicke, in denen das Leben gerade mitten im Satz war.

Auf einem Bild stand Lina als Kind neben der Theke des Cafés, mit einer riesigen Tasse Kakao in der Hand, der Milchschaum klebte wie ein Schnurrbart über ihrer Oberlippe. Daneben Mimi, die mit verschränkten Armen und einem warmen Lächeln zusah. Lina spürte, wie etwas in ihrer Brust warm wurde – und gleichzeitig wehtat.

Der Geruch des Hauses war unverwechselbar: eine Mischung aus frischem Kaffee, auch wenn seit Jahren keiner mehr gebrüht worden war, und dem leicht süßlichen Duft von Vanille und Holzpolitur. Manchmal meinte sie, auch eine Spur Zimt zu riechen – vermutlich von den unzähligen Apfelkuchen, die Mimi für Gäste gebacken hatte. Es war der Geruch von Geborgenheit, in dem Sorgen leiser wurden.

Lina schloss kurz die Augen. Und da waren sie: die Stimmen. Nicht real, aber so nah, dass sie fast antworten wollte. Das Murmeln von Gesprächen im Café, das Klirren von Tassen, Mimis Lachen, das immer ein kleines Stück lauter war als der Rest – nicht aus Höflichkeit, sondern weil sie wirklich Freude empfand. Sie hörte Pauls ruhige Stimme, wie er von den Bienen erzählte, und Hella, die mitten im Satz in eine Arie verfiel, weil sie fand, dass der Moment eine musikalische Untermalung brauchte.

Als Lina die Augen wieder öffnete, wirkte der Raum fast heller. Es war, als ob die Erinnerung nicht nur in ihrem Kopf existierte, sondern sich in den Wänden festgesetzt hatte. Das hier war kein leerer Ort – es war ein Ort, der auf sie wartete.

Sie nahm ein Foto von der Wand, betrachtete es lange: Mimi, wie sie im Sommerkleid vor dem Café stand, ein Tablett mit Cappuccinos in der Hand, das Haar vom Wind zerzaust. Auf der Rückseite stand in Mimis Handschrift: „Das Leben ist zu kurz für schlechten Kaffee – und für Träume, die man verschiebt.“

Lina setzte sich auf das alte Sofa, hielt das Foto fest und spürte: Vielleicht war das nicht nur Nostalgie. Vielleicht war es ein Ruf.

Das Gespräch mit sich selbst

Es war später Nachmittag, als Lina im Café saß, allein an einem der kleinen runden Tische. Die Sonne fiel schräg durch die großen Fenster und ließ Staubkörnchen wie winzige goldene Planeten durch den Raum treiben. Vor ihr stand eine Tasse Tee, längst kalt geworden, weil sie sie vergessen hatte.

Sie starrte auf ihre Hände, als könnte sie dort eine Antwort finden. „Also, Lina Bergmann“, murmelte sie, „was genau machst du hier eigentlich?“ Ihre Stimme hallte leicht im leeren Raum, als hätte das Café Lust, mitzudiskutieren.

„Du wolltest Abstand“, sagte sie zu sich selbst. „Zeit zum Nachdenken, bevor du wieder irgendetwas überstürzt. Du wolltest Ruhe, aber was machst du? Du überlegst schon wieder, wie man das hier renovieren könnte.“ Sie nahm einen Schluck kalten Tee, verzog das Gesicht und stellte die Tasse weg.

„Sei realistisch. Du hast null Gastronomie-Erfahrung. Du weißt nicht mal, wie man Milch richtig aufschäumt. Und dann das ganze Geld …“ Ihr Blick wanderte zu der großen Kaffeemaschine. Sie stand da wie ein stiller, etwas beleidigter Elefant. „Aber vielleicht“, fuhr sie leise fort, „geht es nicht nur ums Können. Vielleicht geht es ums Wollen.“

Sie schloss die Augen und atmete tief durch. Das alte Gefühl von Hamburg kroch hoch: das Hetzen von Termin zu Termin, das dauernde Kontrollieren von Mails, das ständige Gefühl, nicht genug zu sein. Damals hatte sie gedacht, ein Burnout sei etwas, das anderen passierte – bis es sie selbst erwischte wie eine kalte Welle.

„Und hier?“, flüsterte sie. „Hier atme ich wieder. Hier höre ich sogar meinen eigenen Herzschlag.“ Sie erinnerte sich an Mimis Satz, den sie gestern auf dem Foto gelesen hatte: „Das Leben ist zu kurz für Träume, die man verschiebt.“

„Vielleicht“, sagte sie langsam, „sollte ich es einfach versuchen. Nur für den Sommer. Nur um zu sehen, wie es sich anfühlt.“ Sie sah sich im Raum um. Die Tische, die Vorhänge, die leicht abgewetzte Theke – alles wartete darauf, dass jemand wieder Leben hineinbrachte.

In diesem Moment wusste sie, dass sie die Entscheidung bereits getroffen hatte. Es war kein Plan, kein Kalkül – es war ein leises, festes Ja, das sich irgendwo zwischen Bauch und Herz gebildet hatte.

„Na gut, Mimi“, flüsterte sie, „dann eben du, ich und der Herzschläger. Mal sehen, was wir anstellen.“

Die Frage: „Was, wenn ich’s einfach probiere?“

Am nächsten Morgen stand Lina auf der kleinen Veranda des Hauses. Der Himmel über Sandhagen war in Pastellfarben getaucht, Möwen zogen kreischend ihre Kreise, und irgendwo klapperte ein Fensterladen im Wind. Sie hielt eine Tasse Kaffee in der Hand – diesmal selbst gekocht, wenn auch etwas zu bitter – und ließ den Blick über die schmale Hauptstraße schweifen.

„Was, wenn ich’s einfach probiere?“, dachte sie. Nicht als großer Businessplan, nicht als endgültige Lebensentscheidung. Einfach als Sommerprojekt. Wie ein Kapitel, das man liest, um zu sehen, ob es einen fesselt.

In diesem Moment kam Hella Bornstein vorbei. Sie trug einen bodenlangen, purpurfarbenen Morgenmantel und einen turbanartigen Knoten aus Seidenschals auf dem Kopf, als hätte sie gerade eine Opernprobe verlassen. „Ach, die Neue im Mimi-Haus!“, rief sie, ohne langsamer zu werden. „Komm später rüber, ich habe Kuchen und Geschichten. Viel wichtiger als Frühstück.“ Bevor Lina antworten konnte, war Hella schon um die Ecke verschwunden – ein wandelndes Ausrufezeichen.

Kurz darauf bog ein alter Lastenfahrradfahrer in die Straße ein. Paul Krüger, wie Lina später erfuhr. Er hatte ein Netz voller Honiggläser auf der Ladefläche und nickte ihr zu, als würde er sie schon seit Jahren kennen. „Die Bienen sagen, es wird ein guter Sommer“, meinte er, bevor er weiterradelte. Lina wusste nicht, ob das ein Gruß oder eine Wettervorhersage war.

Dann tauchte Finn auf, ein schlaksiger Sechzehnjähriger mit zerzaustem Haar und einem Hoodie, auf dem „404 – Motivation Not Found“ stand. Er hielt sein Handy hoch. „Sind Sie die neue Cafébesitzerin?“ „Noch nicht“, sagte Lina. „Sollten Sie aber. Das hier hat Potenzial – und TikTok liebt sowas.“ Er grinste und verschwand Richtung Strand.

Lina blieb auf der Veranda stehen, ihre Tasse inzwischen halb leer. Die Begegnungen hatten etwas Seltsames bewirkt: Sie fühlte sich nicht mehr ganz wie eine Fremde.