27,99 €

Mehr erfahren.

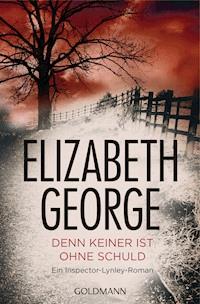

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Inspector-Lynley-Roman

- Sprache: Deutsch

Die neue Elizabeth George! Der 22. Fall für Thomas Lynley und Barbara Havers

Ein Mord erschüttert das idyllische Cornwall - und eine erste Spur führt direkt zu Thomas Lynley ...

Als der angesehene Unternehmer Michael Lobb brutal ermordet aufgefunden wird, gerät die Gemeinde des malerischen Städtchens Trevellas in Aufruhr. Hat die grausame Tat etwas mit dem Bauvorhaben zu tun, das seit Monaten für Unruhe sorgt? Oder steckt Lobbs Familie dahinter? Lobbs wesentlich jüngere Frau Kayla, die ein beträchtliches Vermögen erbt, gerät schnell unter Verdacht. Doch dann führt eine unerwartete Spur zu Detective Thomas Lynley, der sich gemeinsam mit DS Barbara Havers sofort in die Ermittlungen einschaltet. Unversehens geraten sie in ein gefährliches Labyrinth aus Habgier, Betrug und Neid, in dem die Suche nach der Wahrheit schon bald ein nächstes Opfer fordert.

»Elizabeth George übertrifft alle!« The Wall Street Journal

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 979

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Buch

Als der angesehene Unternehmer Michael Lobb brutal ermordet aufgefunden wird, gerät die Gemeinde des malerischen Städtchens Trevellas in Aufruhr. Hat die grausame Tat etwas mit dem Bauvorhaben zu tun, das seit Monaten für Unruhe sorgt? Oder steckt Lobbs Familie dahinter? Lobbs wesentlich jüngere Frau Kayla, die ein beträchtliches Vermögen erbt, gerät schnell unter Verdacht. Doch dann führt eine unerwartete Spur zu Thomas Lynley, der sich gemeinsam mit DS Barbara Havers sofort in die Ermittlungen einschaltet. Unversehens geraten sie in ein gefährliches Labyrinth aus Habgier, Betrug und Neid, in dem die Suche nach der Wahrheit schon bald ein nächstes Opfer fordert.

Weitere Informationen zu Elizabeth George finden Sie am Ende des Buches.

Elizabeth George

Wer Zwietracht sät

Ein Inspector-Lynley-Roman

Ins Deutsche übertragen von Charlotte Breuer, Norbert Jakober und Norbert Möllemann

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel »A Slowly Dying Cause« bei Viking, an imprint of Penguin Random House LLC, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Deutsche Erstveröffentlichung September 2025

Copyright © der Originalausgabe 2025 by Susan Elizabeth George

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)

Redaktion: Friederike Arnold

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München

Umschlagmotiv: © Doug Armand/Getty Images; FinePic®, München

KN · Herstellung: ik

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

Printed in Germany

ISBN 978-3-641-32961-7V001

www.goldmann-verlag.de

Für Sheila, die Kriegerkönigin

Aber die Wahrheit endet nicht.

Sie geht einfach immer weiter,

und wenn du nicht den Mut hast, ihr zu folgen,

stirbst du.

Elizabeth Elo, North of Boston

Sie sollte lernen, dass der Verlust nicht weggeht.

Er lebt in dir, mit dir, schlingt sich dir wie eine Schlange um den Hals, und – das ist das Geheimnis, das dir keiner verrät – sie lässt dich nicht mehr los.

Du musst lernen, mit deinen Geistern zu leben.

Tessa Fontaine, The Red Grove

TEIL 1

4. APRIL

BODMIN UND NAVAX POINT CORNWALL

Hätte er gewusst, wie der Tag sich entwickeln würde, wäre Geoffrey Henshaw in seinem alles andere als bequemen Bett geblieben, wo er in der durchgelegenen Matratze versank, aus der er sich nur zu befreien wusste, indem er sich bis an die Kante rollte und sich auf alle viere fallen ließ. So machte er das jeden Morgen, wohl wissend, dass er dabei einen lächerlichen Anblick bot. Aber darüber machte er sich lieber keine Gedanken, denn dann müsste er sich eingestehen, dass niemand da war, der ihn hätte sehen können, und dass das wahrscheinlich so bleiben würde, es sei denn, Freddies Eltern kämen wieder auf den Teppich, wie sie gern das Thema umschrieb, das sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hatte. Leider war er nicht hellsichtig – ein hellsichtiger Mann hätte sofort erkannt, dass nichts Gutes dabei herauskommen konnte, wenn ein Lehrer der Attraktivität einer Schülerin erlag –, und so rollte er sich aus dem Bett, machte sich bereit für den Tag – der ziemlich neblig werden würde, wie ein Blick aus dem Fenster ihm sagte – und machte sich auf den Weg nach Süden, ohne zu ahnen, was ihn erwartete.

Als er schließlich an seinem Arbeitsplatz eintraf, fühlte er sich völlig ausgelaugt – also mental –, denn er hatte während der ganzen Fahrt von Bodmin zu Cornwall EcoMining große Mühe gehabt, auf den Straßen, die mit jedem Kilometer enger wurden, nicht in einer Hecke zu landen oder mit irgendetwas zu kollidieren. Aber als er den Abzweig nach Truro erreichte, hatte der Nebel sich gelichtet, und er hatte sich gesagt: »Genieß den verdammten Morgen!«, das Mantra, nach dem er seit einigen Monaten lebte und das neben »Sei dankbar für …« und »Komm in die Gänge!« zu der Sorte von Leitsätzen gehörte, die ihn wie Geister aus seiner Kindheit begleiteten.

Zugegebenermaßen war es gegen Ende seiner Fahrt ein herrlicher Tag geworden, mit goldenem Sonnenlicht, das das Ende eines endlosen Winters ankündigte, der mit bitterkaltem Wind und Eisregen seine Geduld – ganz zu schweigen von seiner Stimmung und seinem Kleiderschrank – aufs Äußerste strapaziert hatte. Heute waren plötzlich die Vorboten des Frühlings nicht mehr zu übersehen. Die Hecken am Straßenrand waren noch kahl, aber der Ginster blühte leuchtend gelb, und auf den grünen Feldern würden schon bald die weißen Blüten des Wiesenkerbels auf ihren zarten Stängeln wippen, ebenso wie die zartrosa Blütendolden der Schafgarbe, Brombeerranken würden Knospen treiben, und Efeu würde überall hochklettern, wo er Halt fand. Eigentlich hätten ihn all die Anzeichen neu erwachenden Lebens aufheitern müssen, aber nichts heiterte ihn auf, all seinen mentalen Ermahnungen zum Trotz.

Er sagte sich – und zwar mit Nachdruck –, dass er sein Leben wieder in den Griff bekommen hatte. Zugegeben, er hatte seine Stelle als Lehrer an der führenden Oberschule in Exeter verloren und die öffentliche Demütigung über sich ergehen lassen, erklärte er seinem unnachgiebigen inneren Kritiker, der ihm permanent auf der Schulter hockte, aber dann hatte er sich einen Posten mit hervorragenden (Ausrufezeichen) Zukunftsaussichten gesichert. Er war jetzt siebenundzwanzig, erinnerte er seinen Kritiker. Wenn er also nicht von einem Laster – oder von einem Auto mit einem Touristen am Steuer, was in dieser Gegend hier wahrscheinlicher war – überfahren wurde, hatte er noch viel Zeit, jedem, den es interessierte, zu beweisen, wie gut er seit der Trennung von seiner Frau zurechtkam. Gut, vorerst hauste er in einer provisorischen Unterkunft in Bodmin, und zwar in einem kleinen Zimmer in der Pension von Mr. Snyder, einem älteren Herrn, dessen Frau ganz plötzlich beim Wäschefalten heimgegangen war – »Sie hatte gerade die Bettwäsche gewaschen« – und der einem ein Ohr abkaute und den man nicht mit Geld und guten Worten dazu bringen konnte, seine verdammte Klappe zu halten. Das war alles ziemlich nervig, aber wenigstens bekam er jeden Morgen ein komplettes englisches Frühstück vorgesetzt, einschließlich Tee, Cornflakes und Grapefruit aus der Dose. »Sei dankbar für das, was du hast, mein Schatz«, hatte seine Mutter immer gesagt. »Komm in die Gänge, verdammt noch mal«, wie sein Vater immer noch zu ihm sagte. Also tat er beides, wenn er denn daran dachte, was nicht jeden Morgen der Fall war, schon gar nicht heute, denn das lange Telefongespräch mit Freddie gestern Abend hing ihm noch nach, und ihr Lass uns irgendwo treffen, Geoff, Mom und Dad werden nichts davon erfahren verfolgte ihn wie ein Ohrwurm.

Er parkte seine alte Ente – ein Wunder, dass die Kiste immer noch fuhr – und stieg aus. Einen Moment lang schaute er den Möwen zu, die über den Klippen kreisten, atmete tief ein und genoss es zu spüren, wie die frische, gesunde Luft seine Lunge füllte. Er stand direkt vor dem örtlichen Firmensitz von Cornwall EcoMining, der in einem ehemaligen Maschinenhaus untergebracht war. Das restaurierte vierstöckige Gebäude aus Granitblöcken erhob sich direkt an der Küste und war Teil einer der zahlreichen stillgelegten Kupferminen in der Gegend. Diese Mine hier war schon vor über hundert Jahren geschlossen worden, aber alle Gebäude waren noch gut erhalten: das hoch aufragende Pumpwerk, der noch höher in den Himmel ragende Schornstein und das alte Kesselhaus, in dem der Dampf für die Pumpe produziert wurde, die das Wasser aus der Mine abpumpte. Der Grubenschacht war offiziell nicht mehr zugänglich, aber mit ausreichend Fantasie oder Wagemut ließ sich die Absperrung aus Maschendraht und Brettern, die Neugierige und Übermütige fernhalten sollte, leicht überwinden.

Neben dem Eingang des Maschinenhauses hing eine Klingeltafel, denn es gab weder eine Empfangsperson noch die Notwendigkeit dafür. Es war ein reines Verwaltungsgebäude, die Angestellten waren alle irgendwo unterwegs. Wenn Geoffrey heute nicht hierherbestellt worden wäre, würde er jetzt tun, was er seit Monaten tat, nämlich bei Cornwalls zahllosen Grundstücksbesitzern die Klinken putzen, um ihnen die Bedeutung des Konzerns Cornwall EcoMining nahezubringen und dessen Projekte und Vorhaben zu erläutern.

Er drückte auf den Klingelknopf neben dem Namen C. Robertson, und gleich darauf ertönte Curtis’ schneidende Stimme aus der Gegensprechanlage: »Sind Sie das, Henshaw?« Ohne auf eine Antwort zu warten, betätigte Curtis den Türöffner, und Geoffrey betrat das Treppenhaus. Einen Aufzug gab es nicht, und nicht zum ersten Mal fragte sich Geoffrey, wie man die Büromöbel und die übrige Ausstattung nach oben geschafft hatte. Natürlich hatte das Gebäude Fenster, aber die waren klein, da passten keine Schreibtische oder Schränke durch, also musste irgendjemand das Mobiliar über die Treppe in die oberen Etagen gewuchtet haben. Geoffrey dankte dem Schicksal, dass er damals noch nicht bei Cornwall EcoMining gearbeitet hatte. »Lobe den Herrn für seine kleinen Segnungen«, hätte seine Mutter gesagt. Manchmal steigerte sie sich zu einem »Lobe den Herrn, von dem alle Segnungen ausgehen«. Geoffrey war daran gewöhnt. »Jammer nicht rum wegen Sachen, die du nicht ändern kannst, Junge«, lautete der übliche Rat seines Vaters, egal ob er angebracht war oder nicht.

Curtis Robertsons Büro befand sich im obersten Stockwerk, was ihm je nach Stimmung einen Grund zum Angeben oder zum Nörgeln gab. Heute war offenbar Angeben angesagt, denn Curtis stand am Nordwestfenster und genoss die Aussicht. An klaren Tagen – und dieser hatte sich zu einem solchen entwickelt – konnte man tatsächlich von Navax Point bis nach St. Agnes Head blicken, das sich in der Ferne aus dem Meer erhob.

»Gottes gute Erde«, murmelte Curtis mit einem, wie es schien, anerkennenden Seufzer vor sich hin. Dann drehte er sich um, sagte »Henshaw«, nickte knapp zum Gruß und rülpste so laut, dass man hätte meinen können, ein alter, irgendwo im Raum versteckter Schäferhund hätte die Stille mit einem kurzen Bellen gestört. Mit ein paar großen Schritten ging er zu seinem Schreibtisch, öffnete die mittlere Schublade und nahm eine große Schachtel Alka Seltzer heraus. »Man sollte keine Inderin heiraten, die gern kocht. Meine war bei jedem Gericht der Meinung, es könnte noch ›ein klitzekleines Bisschen Schärfe vertragen‹.« Er schob sich eine Tablette direkt in den Mund und kaute entschlossen. Geoffrey war beeindruckt. Er konnte und wollte sich nicht vorstellen, wie das schmeckte. Nachdem Curtis zu Ende gekaut hatte, sagte er: »Wie ist die Sachlage?«

Im ersten Augenblick dachte Geoffrey, sein Chef spielte auf Freddie an, auch wenn er sich nicht vorstellen konnte, wie Curtis hinter seine vermaledeite Liebesgeschichte gekommen war. Doch Curtis erlöste ihn von seinem Schreck, als er fortfuhr: »Irgendwelche Fortschritte bei den wichtigen Grundstücken? Wo stehen wir?«

»Wir bewegen uns in eine positive Richtung«, sagte Geoffrey, während Curtis vor eine große Karte von Cornwall trat, die an der Wand hing. Die Karte war übersät mit Stecknadeln in Rot, Grün und Gelb, als wäre eine Verkehrsampel davor explodiert. Curtis klopfte mit dem Zeigefinger auf die östliche Seite der Halbinsel, irgendwo zwischen Penzance und Cribba Head. Er schnaubte und schürzte die Lippen. »Cornubischer Batholith, Henshaw. In der Gegend finden wir ihn, kein Zweifel.«

»Ja, kein Zweifel«, stimmte Geoffrey ihm zu. Er fügte nicht hinzu, dass ein Landbesitzer, bloß weil unter seinem Boden Granit lagerte, sich nicht unbedingt nach Dutzenden von Bohrlöchern auf der Suche nach einer wasserführenden Schicht sehnte, die Cornwall EcoMining brauchte. Das wusste Curtis selbst.

Geoffrey nahm drei Verträge aus seiner Aktentasche, zwei davon unterschrieben. »Zwei haben wir schon mal«, sagte er. »Der gelb markierte ist allerdings noch unsicher. Bei dem geht es nur um Bergbaurechte, aber ich fürchte, dass die uns nicht so nützlich sind wie erhofft, es sei denn, wir entscheiden uns, mehr als nur Lithium zu fördern.«

Curtis streckte eine Hand nach den Verträgen aus. Während er sie überflog, sagte er: »Was sagen Sie als Geologe denn dazu?«

Geoffrey bemühte sich um eine positive Antwort. »Es gibt dort eine wasserführende Schicht – da bin ich mir ziemlich sicher –, aber alles andere ist noch fraglich.«

Es war nicht zu übersehen, dass das nicht die positive Antwort war, die Curtis hören wollte. »Sie gehen wohl nicht gern ein Risiko ein, was?«, sagte er. »Bloß nicht den Ruf aufs Spiel setzen für eine Sache, die nicht bombensicher ist.«

Na ja, dass das nicht so ganz stimmte, bewies die Geschichte mit Freddie. Aber Geoffrey war klar, dass Curtis gute Nachrichten brauchte, die er seinem Chef weiterreichen konnte, der sie dann seinem Chef weiterreichte, damit der schließlich die entsprechenden Einzelheiten zu einem attraktiven Gesamtbild für die Investoren zusammenstellen konnte. Das lag in der Natur von Unternehmen, die auf externe Mittel angewiesen waren, um Millionengeschäfte zu machen. Curtis wollte Garantien und Sicherheiten, wo nur Zeit, hohe Investitionen und geologische Untersuchungen diese Sicherheiten liefern konnten.

Geoffrey sagte: »Nach dem Granituntergrund zu urteilen, können wir meiner Meinung nach zu siebzig Prozent sicher sein, dass eine ausreichend große wasserführende Schicht vorhanden ist. Und ich wette, dass wir da auch Salzlake finden, aber …«

»… das werden wir erst mit Sicherheit wissen, wenn wir Bohrungen durchführen«, beendete Curtis den Satz. »Noch mehr Geld«, murmelte er. »Herrgott noch mal, wer hätte gedacht, dass sich das so zäh gestalten würde?«

Er zeigte auf die Landkarte. Es gab zu viele rote Stecknadeln, die für Ablehnung standen. Die gelben – die diejenigen Grundbesitzer repräsentierten, die sich »Bedenkzeit« auserbeten hatten – vermehrten sich zwar, aber nicht so schnell wie erhofft. Und von den grünen – die Zustimmung symbolisierten – gab es noch viel zu wenige. Das alles brauchte man Geoffrey nicht zu erklären. Und ebenso wenig, dass in einer Region, in der es keine Schnellstraße gab und vermutlich auch nie geben würde, alles im Schneckentempo vonstattenging, und zwar deswegen, weil die Bevölkerung das genau so haben wollte.

Das wurmte Curtis zutiefst. Geoffrey wusste, dass sein Chef von seinem Vorgesetzten unter Druck gesetzt und von einigen Investoren bedrängt wurde, die sich seine Kontaktdaten beschafft hatten. Es eilte also. Aber es war, als wollte man Blut aus einem Stein pressen – wobei das Blut in diesem Fall Salzwasser sein müsste, aus dem sich Lithium gewinnen ließ.

Geoffrey musste einen Zahn zulegen. Dies war seine Chance, zu zeigen, was er konnte. Während Curtis und er die Nadelköpfe auf der Landkarte betrachteten, sagte er langsam: »Ich werde mir alle Gelben noch mal vorknöpfen. Ich werde jeden Einzelnen noch einmal aufsuchen, alles erneut erklären, ein paar Namen von Leuten fallen lassen, die schon an Bord sind.« Er schaute Curtis an. »Haben Sie übrigens schon was von der Grafschaft gehört? Wenn die grünes Licht geben, tun sich jede Menge Möglichkeiten auf.« Denn fast ganz Cornwall befand sich im Besitz des Herzogs, und der Herzog war praktisch »im Besitz« der königlichen Familie.

»Das verfluchte antiquierte System«, lautete Curtis’ Einschätzung ihrer Zwangslage. »Dieses Pack sollte die Korken knallen lassen, anstatt uns noch mehr Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Das ist leicht verdientes Geld für sie, das sie in die verdammte Grafschaft investieren können. Herrgott noch mal, in welchem Jahrhundert leben die eigentlich?«

»Hm, ja«, sagte Geoffrey. Er war weder Monarchist noch Republikaner. Sein Glaubenssatz lautete: Mach was aus dem, was du hast. Okay, nach dem Motto hatte er sich den Schlamassel mit Freddie eingebrockt, aber darüber wollte er jetzt lieber nicht nachdenken. Stattdessen sagte er: »Ich werde dem Zinnwäscher wieder einen Besuch abstatten. Das ist einer von den Gelben, aber ich denke, seine Frau könnte ihn überreden, uns grünes Licht zu geben. Sie ist viel jünger als er, und ich hatte den Eindruck, dass sie nichts dagegen hätte, woanders hinzuziehen.«

Curtis betrachtete immer noch die Landkarte. Sein Blick blieb an dem gelben Stecknadelkopf außerhalb des Dorfs Trevellas hängen, dem Sitz der Firma Lobb’s Tin and Pewter, die dort seit über hundert Jahren ansässig war. Der Familienbetrieb befand sich an einem der besten Standorte, wo man nicht nur Solebohrungen durchführen, sondern auch die für die direkte Lithiumgewinnung erforderliche Verarbeitungsanlage errichten konnte, die Cornwall EcoMining entwickelt hatte. Das Verfahren war minimalinvasiv, schnell und umweltschonend. Und es würde der ärmsten Region Englands viele Arbeitsplätze bescheren.

Curtis wandte sich von der Landkarte ab und bedachte Geoffrey mit einem strengen Blick. »Holen Sie sie an Bord, Henshaw. Wenn wir den Investoren keine Fortschritte präsentieren, wird uns das hier bald um die Ohren fliegen, und zwar uns beiden.«

NEWLYN CORNWALL

»Vermutlich werde ich hiermit eine Menge Unmut ernten, aber ihr wisst hoffentlich mittlerweile, dass mir viel daran liegt, frei heraus zu sagen, was ich denke. Also dann: Meiner Meinung nach läuft wahrer Feminismus auf etwas ganz Simples hinaus. Eine Frau kann sich nicht als Feministin definieren und gleichzeitig das sexuelle, emotionale und psychologische Spielzeug eines Mannes sein. Egal für wie ›befreit‹ von konventioneller Männlichkeit ein Mann sich hält und wie laut er das kundtut, die Gesellschaft lässt ihn zu einer Rolle tendieren – oder vollkommen in eine Rolle schlüpfen –, die Macht ausstrahlt, und zwar auf Kosten von Sensibilität, Empathie, Selbstaufopferung und Rücksicht. Einen Mann, der nicht mit einer Neigung zum Narzissmus geboren wird – und bisher ist nicht bewiesen, dass Narzissmus Teil der menschlichen DNS ist –, bringt die Gesellschaft dazu, diese Neigung zu entwickeln. Genusssucht in jeder Form – in erster Linie jedoch auf sexuellem Gebiet – dominiert die männliche Mentalität. Eine Mischung aus Narzissmus und sexueller Genusssucht reduziert die Beziehungen zwischen Männern und Frauen auf einen Sport, der dem Catch-and-Release-Angeln ähnelt – bei dem die Frau eingefangen wird, um dem Mann …«

»Stopp! Stopp! Ich kann’s nicht mehr festhalten, Cress!«

Die Geräusche aus dem Treppenhaus unterbrachen nicht nur Gloriana Lobbs Redefluss, sondern ruinierten das ganze Video. Das Editieren lag ihr nicht, also blieb ihr nichts anderes übrig, als noch mal von vorn anzufangen, wenn wieder Ruhe im Haus eingekehrt war. Netterweise hätte ihr Vermieter ihr Bescheid geben können, dachte sie, dass heute jemand Neues in die Einzimmerwohnung gegenüber einziehen würde. Die Wohnung stand schon seit Monaten leer, und so winzig, wie sie war, hatte Gloriana insgeheim gehofft, dass das so bleiben würde.

Sie tippte auf ihr Handy, um die Aufnahme zu stoppen, und nahm es von dem kleinen Stativ. Sie arbeitete gerade an der dreiundzwanzigsten Folge ihres Vlogs mit dem Titel Befreit euch!. Sie hatte mit den Videos angefangen, nachdem sie den »netten Lover« ihrer Mutter kennengelernt hatte und nicht begreifen konnte, wie es möglich war, dass ihre Mum nach allem, was ihr Ehemann ihr angetan hatte, noch einmal einen Mann in ihr Leben ließ. In ihrem Vlog hielt Gloriana fest, wie sie die schrittweise Verführung ihrer Mutter durch diesen Mann erlebte. Anfangs hatte sie ihre Gedanken mehr aus Spaß in den sozialen Medien gepostet. Sie hatte sich gesagt, dass viele Frauen noch viel lernen mussten, und wenn sie schon nicht an ihre Mutter rankam, konnte sie wenigstens anderen Frauen helfen.

Und das war ihr offensichtlich gelungen, denn inzwischen hatte sie zweiundneunzigtausend Follower. Und die sparten nicht mit Kommentaren. Es meldeten sich sogar Frauen bei ihr, die sich gern von ihr interviewen lassen wollten, um ihre Geschichte öffentlich zu machen und anderen Frauen vor Augen zu führen, »was ihnen blühen kann, wenn sie sich in die Hände eines Mannes begeben«.

Ihr Vlog war ein Riesenerfolg, aber Gloriana hatte inzwischen begriffen, dass die sozialen Medien nach mehr verlangten als erwartet: Sie musste einen Vlog nach dem anderen produzieren. Das Untier war gefräßig, und sie war bereit, es zu füttern, auch wenn Details aus ihrem Leben offenbar die nötige Nahrung war, die es zufriedenstellte. Auch Interviews würden den Zweck erfüllen, aber sie bräuchte das passende Ambiente, um sie aufzunehmen, außerdem eine bessere Kamera. Dass viele Frauen darauf brannten, ihre Erfahrungen zu teilen, spornte sie an, ihre Gedanken zu Themen wie Familie, Beziehungen zwischen Mann und Frau, Elternschaft, Scheidung und Fremdgehen darzulegen.

Sie konnte es nicht ausstehen, beim Aufnehmen eines Vlogs unterbrochen zu werden. Nach dem Lärm im Treppenhaus vor ihrer Wohnung zu urteilen, würde sie ihre Aufnahmen demnächst mitten in der Nacht machen oder sich einen anderen Ort dafür suchen müssen.

Gloriana schaltete das Licht aus. Im nächsten Moment hörte sie im Treppenhaus eine Männerstimme ausrufen: »Himmel, Cressida, bist du sicher, dass du diesen ganzen Krempel wirklich brauchst?«

Als Gloriana die Tür öffnete, sah sie eine hübsche junge Frau auf dem Treppenabsatz stehen, die Hände in die Hüften gestemmt. Die Frau war groß und schlank und hatte lange, braungebrannte Beine. Anscheinend hatte sie irgendwo überwintert, wo ein anderes Klima herrschte als in Cornwall. Sie drehte sich um, als sie hörte, wie die Tür geöffnet wurde. Ihre Nase und Wangen waren mit Sommersprossen gesprenkelt, und ihr Ausschnitt ließ darauf schließen, dass sie sich gern oben ohne sonnte. »Hallo«, sagte sie. »Du bist bestimmt Gloria.«

»Eigentlich heiße ich Gloriana«, erwiderte Gloriana. »Gloriana Lobb.«

»Ach so! Sorry!« Die Frau tat so, als würde sie sich selbst ohrfeigen. »Wenn ich dich wieder Gloria nenne, wirf einfach irgendwas nach mir. Ich bin übrigens Cressida. Cressida Mott-King. Ich ziehe gerade hier ein.« Dann lachte sie. »Ist sicher nicht zu überhören bei dem Krach, den wir veranstalten. Das ist Nathaniel.«

»Hallo, Nate«, sagte Gloriana und betrachtete sein unverschämt schönes Gesicht. Sie schaute Cress kurz an, dann wandte sie sich ihm wieder zu. »Du bist der Letzte, den ich hier erwartet hätte.«

»Ach, ihr kennt euch?«, fragte Cressida und schaute die beiden abwechselnd an.

Gloriana entging nicht, dass Cress verblüfft war. Aber warum sollte sie auch nicht verblüfft sein? Nate Jacobs würde nie auf die Idee kommen, einer attraktiven jungen Frau gegenüber den Namen seiner Lebensgefährtin Jessica »Jesse« McBride zu erwähnen. Sie sagte: »Wir sind uns ein paarmal begegnet. Hier und da. Newlyn ist ja nicht gerade eine Großstadt, stimmt’s, Nate?«

»Stimmt«, sagte Nate. Er hielt Glorianas Blick ein bisschen zu lange. Eine eindeutige Herausforderung.

»Wir müssen uns die Küche teilen«, informierte Cressida Gloriana überflüssigerweise. »Ich hoffe, ich bin dir nicht zu schlampig.«

»Wir kommen schon zurecht«, sagte Gloriana. »Hauptsache, du naschst nicht an meinem Eis. Ich koche mir nicht groß was, ich bin mehr so der Mikrowellentyp.«

»Ich auch!« Cressida kicherte. »Ich hoffe, wir haben dich nicht gestört. Wenn ja, tut’s mir leid. Ich werde mein Bestes tun, dich nicht wieder zu stören, versprochen. Ich höre bei der Arbeit immer Podcasts, aber ich kann den Ton ja möglichst leise stellen. Nate sagt mir immer, ich soll das nicht machen, aber ich merke, dass ich dann entspannter bin, weniger selbstkritisch. Ach ja, ich bin übrigens Künstlerin.«

»Ach, und Nate ist dein … Lehrer?«

»Genau! Ich studiere Kunst, und Nate … Na ja, das weißt du ja sicher. Ich nehme Unterricht bei ihm.«

»Ach ja?« Am liebsten hätte Gloriana gefragt: Worin unterrichtet er dich denn? Stattdessen fuhr sie fort: »Und er hilft dir sogar beim Umzug. Das ist echt nett von dir, Nate, aber es geht doch weit über deine Verpflichtungen hinaus, oder? Hast du vor, Cressida auch hier zu unterrichten?«

Nates Augen wurden schmal, während Cressida sagte: »Nein, nein bestimmt nicht. Ich gehe lieber in die Uni. – Und du? Bist du auch Künstlerin?«

»Ich hab einen Laden in Mousehole«, sagte Gloriana und warf einen Blick auf ihre Uhr. »Und ich muss jetzt los, wenn ich rechtzeitig aufmachen will.«

»Einen Laden?«, rief Cressida aus. »Großartig! Ich hab mir immer einen Laden gewünscht. Wie heißt er denn? Und was verkaufst du? Ich komme auf jeden Fall mal vorbei, wenn ich einen Moment Zeit hab – falls das jemals passiert. Da kann man doch mit dem Bus hinfahren, Nate, oder?«

»Du kannst zu Fuß hingehen«, sagte Nate. »Es ist nicht weit.«

»Nate könnte dir sogar den Weg zeigen«, sagte Gloriana. »Er ist immer mal wieder in Mousehole.«

»Wirklich? Stimmt das, Nate?« Dann wandte Cress sich wieder Gloriana zu. »Wie heißt dein Laden denn?«

»Vintage Britannia«, sagte Gloriana. »Am Portland Place, direkt neben dem Café Wedge o’ Cheese. Ganz einfach zu finden.«

»Ein Café namens Wedge o’ Cheese in Mousehole!« Cressida lachte. »Also ich werde auf jeden Fall demnächst mal vorbeikommen. Ich steh total auf Vintage.«

Gloriana lächelte, nickte zum Gruß und ging zurück in ihre Wohnung. Sie fragte sich, ob Jesse wusste, dass Nate Cressida Mott-King beim Umzug half. Vermutlich nicht.

TREVELLASCORNWALL

Auf dem Weg zu Lobb’s Tin and Pewter beschloss Geoffrey, Freddie anzurufen. Sie hatte kein eigenes Handy mehr – dafür hatte ihr erzürnter Vater nach Geoffreys erfolglosem Gespräch mit ihm gesorgt –, aber Geoffrey hatte die Nummer ihrer Freundin Sarah und hoffte, dass die beiden jungen Frauen gerade zusammen waren, sodass er mit ihr sprechen konnte.

Er wählte die Nummer. Er wusste, dass es keine gute Idee war, beim Autofahren zu telefonieren, auch wenn die Straße vollkommen leer war, aber das letzte Gespräch mit ihr, ihr Bitte, bitte, bitte, Geoffrey, ging ihm einfach nicht aus dem Kopf, und solange das nicht aufhörte, konnte er sich nicht auf die Frage konzentrieren, wie in aller Welt er den Eigentümer von Lobb’s Tin and Pewter dazu überreden sollte, sein Land zu verkaufen. Außerdem konnte er es nicht leiden, eine Situation wie die vom Vorabend mit Freddie einfach so stehen zu lassen. Er liebte sie, sie war seine absolute Seelenverwandte, aber das musste er ihr jeden Tag von Neuem beteuern, um sie zu beruhigen. Genau das hatte er auch jetzt vor, doch er musste sich eingestehen, dass es manchmal verdammt anstrengend war, sich mit einer Jugendlichen auseinanderzusetzen.

Während er Sarahs Nummer eingab, wäre er beinahe mit einem Alpha Romeo zusammengestoßen. Wie um Himmels willen kam jemand auf die Idee, auf den verdammten Straßen von Cornwall schneller als dreißig zu fahren? Aber der Beinahezusammenstoß brachte ihn nicht von seinem Vorhaben ab. Der Anruf ging durch. Leider war Freddie gerade nicht bei Sarah. Sarah war mit ihrem Freund im Bett und beschäftigt, und die beiden hatten offenbar keine Lust, ihre Beschäftigung zu unterbrechen. Geoffrey hörte Stöhnen im Hintergrund, während Sarah ihm keuchend erklärte, dass Freddie nicht in der Nähe war, woraufhin eine männliche Stimme »Das wollen wir doch hoffen!« grunzte und Sarah »Oh! Oooh!« seufzte.

Geoffrey drückte das Gespräch hastig weg. Das hatte ihm noch gefehlt, dass diese jungen Leute ihm in dieser gottverlassenen Gegend auch noch lange Zähne machten. Er fragte sich, wie zum Teufel er in diesen verdammten Schlamassel geraten war. Okay, die Landschaft hatte ihre Reize, und er konnte dankbar sein, überhaupt einen Job zu haben, auch wenn das alles andere als sein Traumjob war, aber die Antwort auf seine Frage war in Gestalt einer Siebzehnjährigen aufgetaucht, der er auf der Stelle verfallen war, als sie in seine Geologiestunde spaziert kam. Fredrika von Lohmann hieß sie. In England geboren, mit preußischem Blut in den Adern (laut dem einschüchternden Mr. von Lohmann), eine umwerfende Erscheinung und genau der Typ Frau (Geoffrey hatte sie von Anfang an als Frau gesehen, nicht als Mädchen, nicht als Jugendliche, denn das milderte die Schuldgefühle, die ihn wegen seiner Liebe zu ihr plagten), nach der Geoffrey sich von Weitem verzehrt hätte, wenn er in ihrem Alter gewesen wäre. Da er aber zehn Jahre älter war als sie, noch dazu ihr Lehrer – ganz zu schweigen davon, dass er, als sie sich begegneten, noch verheiratet gewesen war –, hatte er sich eingeredet, dass niemand einen klitzekleinen Flirt ernst nehmen würde, weder Freddie noch sonst jemand.

Alles Schnee von gestern. Sie hatte ihn um ein Gespräch über die Aufstiegschancen für Frauen auf dem Gebiet der Geologie gebeten (sie hatte sich also selbst als Frau betrachtet, sagte er sich immer wieder), sie hatten sich in der Schulcafeteria auf einen Kaffee getroffen, aus dem einen Kaffee waren zwei geworden, dazu ein Schokocroissant, das sie sich geteilt hatten, und es hatte auf jeden Fall auf beiden Seiten geknistert. Er hatte sich tapfer bemüht, das Knistern zu ignorieren, ihrer Anziehungskraft zu widerstehen, die jedoch schließlich die Oberhand gewann. Irgendwann hatten sie sich umarmt, dann geknuddelt, dann geschmust, was zu einem keuschen Kuss geführt hatte. Bei dem ersten Kuss war es nicht geblieben, schon bald hatten sie leidenschaftlich geknutscht, worauf er sich entschlossen hatte, seiner Frau zu gestehen, dass es »eine andere« gab. (Peppers Reaktion »Eine andere was?« hatte ihm deutlich gemacht, wie wenig ihr die Nuancen ihrer Ehe bewusst waren.) All das hatte zu seinem Entschluss geführt, mit Freddies Eltern zu sprechen, um ihnen zu versichern, dass von seiner Seite nur edle Gefühle für ihr einziges Kind und vor allem nur edle Absichten im Spiel waren. Was wiederum dazu geführt hatte, dass Mr. von Lohmann sein Leben mit der Abrissbirne attackiert hatte. Genau genommen war es der zweite Angriff mit der Abrissbirne, den ersten hatte Geoffrey selbst durchgeführt.

Trotzdem, dachte Geoffrey, wie viele Männer in seiner Situation wären bei der reinen Liebe geblieben? Bestimmt keiner. Freddie hatte nicht bis zum Äußersten gehen wollen, und sie war eigentlich immer noch Jungfrau. Sie wolle in Weiß heiraten, hatte sie ihm erklärt. Und zwar wirklich in Weiß. »Ich weiß natürlich, dass das die Sache mit uns kompliziert macht, Geoff.«

Damit lag sie verdammt richtig. Und dass er sie nicht ganz haben konnte, hatte nur dazu geführt, dass er sie umso mehr begehrte. Sie war seine Liebe, sein Leben, sein Alles. Und wenn ihre Eltern genauso hinterm Mond waren wie Freddie – also, er war in seinem ganzen Leben noch keiner Jungfrau begegnet, die älter als fünfzehn war –, dann war nicht mit Freddies Entjungferung zu rechnen, bevor sie im kommenden Jahr an die Uni ging, um Landschaftsarchitektur zu studieren (Geologie war anscheinend längst vergessen).

Nachdem Mr. von Lohmann dafür gesorgt hatte, dass Geoffrey Henshaw wegen einer Affäre mit einer Schülerin gefeuert wurde, hatte er Freddie erklärt, sie könne den »vermaledeiten Schuft« – die altmodische Ausdrucksweise hatte fast schon wieder etwas Charmantes, dachte Geoffrey – heiraten, sobald sie ihre Ausbildung beendet hatte, also nach Abschluss ihres Studiums. »Das dauert doch noch Jahre!«, hatte Freddie gejammert. »Bis dahin liebst du mich längst nicht mehr, Geoff. Ganz bestimmt nicht.«

Damit seine Kleine ruhig schlafen konnte, telefonierten sie jeden Abend, bis Freddies Vater dem ein Ende setzte, indem er sich weigerte, weiterhin ihr Handy zu finanzieren. Seitdem telefonierten sie, wann immer Freddie sich ein Handy von jemandem ausleihen konnte oder wenn sie genug Geld für ein Wegwerfhandy zusammenhatte. Manchmal riefen sie sich nur an, um sich eine gute Nacht zu wünschen. Manchmal, um einander von ihrem Tag zu berichten. Manchmal redeten sie über die Zukunft: Wie ihre Hochzeitsfeier aussehen sollte, wo sie wohnen würden, wie viele Kinder sie sich wünschten. All das bereitete ihm einen köstlichen Herzschmerz. Anfangs. Freddie, Freddie, Freddie, tönte es in seinem Kopf wie ein Ohrwurm, den er weder abstellen wollte noch konnte.

Geoffrey war so sehr mit seinen Gedanken an Freddie beschäftigt, dass er beinahe den Abzweig nach Trevellas verpasst hätte. Er bremste scharf, froh, dass niemand hinter ihm war, und bog rechts ab. Dann ging es immer weiter bergab über eine kurvenreiche, holprige Straße, die so schmal war, dass er nur beten konnte, keinem Fahrzeug zu begegnen. Endlich erreichte er die Straße, die zu Lobb’s Tin and Pewter führte. Wie alle Straßen in Cornwall war auch diese auf beiden Seiten von hohen Hecken begrenzt, die erdrückt wurden von Brombeer- und Efeuranken und dem gelb blühenden Scharbockskraut. Singdrosseln flogen in dem Gestrüpp ein und aus, zweifellos, um ihre Küken in ihren versteckten Nestern zu füttern. Endlich teilte sich die Straße, auf der einen Seite ging es weiter bergab, auf der anderen Seite ging es durch ein Tor auf das Gelände von Lobb’s Tin and Pewter. Die Holperpiste, auf der Geoffrey fürchterlich durchgerüttelt wurde, führte vorbei an zahlreichen Abraumhalden, die teilweise von Heidekraut bewachsen waren und neuem Leben Zuflucht boten. Eichhörnchen flitzten umher, und mehrere Kaninchenkolonien hatten offenbar überlebt.

Als Geoffrey vor dem Haus parkte, in dem Michael Lobb mit seiner jungen Frau wohnte, hörte er das kreischende Geräusch des Backenbrechers, der die Gesteinsbrocken zermahlte – der erste Schritt der Zinngewinnung –, die von irgendwo in der Nähe angekarrt wurden. Der Schaufelbagger befand sich nicht an seinem üblichen Platz neben den Gebäuden, woraus Geoffrey schloss, dass er an einer der alluvialen Ablagerungen und Felsenbrüche außerhalb des Firmengeländes im Einsatz war, da Michael Lobb eine Genehmigung zum Einsammeln von Zinnstein, Sand und anderem Gestein hatte.

Geoffrey hielt es für das Beste, erst mal an der Haustür anzuklopfen. Falls Lobb, wie es aussah, bei der Arbeit war, würde ihm das Gelegenheit geben, ein bisschen mit seiner Frau zu plaudern. Vielleicht konnte er ihr die Idee schmackhaft machen, dass ihr Mann mit seiner Hilfe in den wohlverdienten Ruhestand gehen und sie selbst diesen alles andere als gesunden Ort verlassen konnte.

Das Haus, in dem Lobb und seine Frau wohnten, war alt und klein. Bei früheren Besuchen hatte er erfahren, dass Michael und sein Bruder in diesem Haus aufgewachsen waren, und es überstieg immer noch seine Vorstellungskraft, wie eine vierköpfige Familie in so beengten Verhältnissen hatte friedlich leben können. Aber anscheinend hatten sie das geschafft, ebenso wie Michael Lobb und seine erste Ehefrau, mit der er zwei Kinder hatte. Aus diesem Grund hänge Michael an diesem Haus, hatte seine jetzige Frau Geoffrey erklärt, das sei eine sehr emotionale Sache für ihn. Wenn Cornwall EcoMining ein gesteigertes Interesse an dem Land habe, dann müsse man sich etwas einfallen lassen, wie man mit Michaels Gefühlen umgehe.

Niemand erschien, als Geoffrey an die Tür klopfte. Er klopfte noch einmal, diesmal etwas lauter, aber nichts rührte sich. Er trat einen Schritt zurück und betrachtete die Fenster, entdeckte dahinter jedoch keinerlei Lebenszeichen. Er entschloss sich, in der Scheune mit dem Schmelzofen und der Werkstatt nachzusehen. Als er sich gerade auf den Weg machen wollte, fiel ihm auf, dass das Auto der Lobbs nicht an seinem üblichen Platz stand. Das erklärte wohl, dass Michaels Frau nicht zu Hause war.

Die große steinerne Scheune hatte zwei Eingänge: ein Schiebetor, das in den Sommermonaten im Scheuneninnern für frische Luft sorgte, und eine Holztür, die unverriegelt war, aber klemmte. Er wollte sich nicht gewaltsam Zugang zu der Scheune verschaffen, ohne sich vorher bemerkbar zu machen. Er schlug mit der Faust gegen die Tür und rief laut Michaels Namen, erhielt jedoch keine Antwort. Als er gerade durch ein schmutziges Fenster ins Innere lugen wollte, hörte er das Schaltgeräusch eines schweren Fahrzeugs, vermutlich des Baggers, der auf das Gelände zurückkehrte.

Geoffrey fuhr herum. Im Führerhaus des Baggers saß ein älterer Mann, der in der Nähe der Anlage für die Zinnwäsche eine Ladung Gesteinsbrocken ablud. Anschließend nickte er Geoffrey zum Gruß zu, legte den Rückwärtsgang ein und lenkte den Bagger auf die Fläche, wo er gewöhnlich stand, wenn er nicht gebraucht wurde. Geoffrey war dem Mann, einem Angestellten, der ein ganzes Stück älter war als Michael Lobb, schon mehrmals begegnet, kannte aber seinen Namen nicht. Vorsichtig sprang der Mann vom Bagger. Sein Blaumann betonte seinen krummen Rücken, eine Alterserscheinung oder womöglich Folge von vielen Jahren harter Arbeit. Er beachtete Geoffrey nicht weiter, sondern schüttelte eine Zigarette aus einer halb zerdrückten Packung und zündete sie sich mit einem billigen Plastikfeuerzeug an.

Ein weiterer Mann kam durch ein Tor neben dem Haufen Gesteinsbrocken, den der Bagger abgeladen hatte. Diesen Mann hatte Geoffrey noch nie gesehen, er war wesentlich jünger. Als er Geoffrey erblickte, blieb er stehen und schaute zu dem älteren Mann hinüber, als erwartete er von diesem Anweisungen.

Geoffrey stellte sich dem älteren Mann vor, der ihm daraufhin seinen Namen nannte: Bran Udy. Als Geoffrey ihm erklärte, er sei auf der Suche nach Mr. Lobb, antwortete Bran Udy ihm mit einer Kopfbewegung in Richtung Scheune und erklärte, Michael sei, seit er und der »Junge« am frühen Morgen ihre Schicht angetreten hatten, dort bei der Arbeit. Auf Geoffreys Antwort hin, er habe sowohl beim Haus als auch bei der Werkstatt angeklopft, runzelte Bran Udy die Stirn. »Das Auto steht auch nicht da«, sagte Geoffrey. »Kann es sein, dass Mr. und Mrs. Lobb weggefahren sind?«

Bran Udy blickte nachdenklich drein. »Unwahrscheinlich, um die Zeit. Am Haus waren Sie also auch schon?«

»Ja, wie gesagt.«

Bran Udy wandte sich an den jüngeren Mann. »Hast du ihn heute Morgen gesehen?«

Der junge Mann schüttelte wortlos den Kopf. Er trat von einem Bein auf das andere und rückte seine dicke Brille zurecht. Er zog seine Arbeitshandschuhe aus und schlug sie in seine Handfläche. Anscheinend wartete er auf Anweisungen. Er hatte etwas Unbeholfenes an sich, was durch seine schlecht sitzende Kleidung noch betont wurde, und Geoffrey fragte sich, ob er vielleicht begriffsstutzig war. Der junge Mann blickte zwischen Geoffrey und Bran Udy hin und her.

»Bring das Zeug rüber zum Backenbrecher«, sagte Bran Udy. Als der junge Mann sich nicht rührte, bellte Bran Udy: »Verdammt noch mal, Goron, hast du Bohnen in den Ohren?« Woraufhin Goron sich seine Kappe aufsetzte, seine Handschuhe anzog, sich die Schubkarre schnappte und zu dem Haufen Gesteinsbrocken ging, den Bran Udy eben abgeladen hatte. Der Himmel hatte sich verdüstert, und von Südwesten wehte ein scharfer Wind. Mit dem herrlichen Wetter war es vorbei, stattdessen sah es jetzt nach Regen aus.

Bran Udy kam zu Geoffrey herüber und schlug mit der Faust an die Werkstatttür. Als keine Reaktion kam, drückte er mit der Schulter dagegen. Die Tür öffnete sich mit einem Quietschen, das wie Metall auf Metall klang. »Mike?«, rief Bran Udy, als er und Geoffrey eintraten.

Die Scheune war hell erleuchtet und völlig überhitzt durch vier dreiflammige Elektroöfen, die im Raum verteilt standen. Ein Geruch nach Kupfer lag in der Luft, und irgendwo dudelte Jazzmusik. Der Raum war in zwei Bereiche aufgeteilt, in eine Art Ausstellungsraum mit einer verglasten Theke, in der alle möglichen Gegenstände aus silberfarbenem Zinn oder Hartzinn ausgestellt waren: Schmuck, Kerzenhalter, Gürtelschnallen, Messer, Brieföffner, Zeremoniendolche, Milchkännchen, Zuckerdosen und verzierte Teekannen. Hinter dem Tresen befand sich der Werkstattbereich; dort lag auf einer Werkbank ein Handy, und daneben stand ein Lautsprecher, aus dem die Musik kam.

Ebenfalls hinter dem Tresen fanden sie die Erklärung für den Kupfergeruch: Michael Lobbs Leiche lag hingestreckt in einer gewaltigen Blutlache auf dem Boden.

TREVELLAS CORNWALL

»Nichts anfassen!« Geoffrey hatte genug Krimis im Fernsehen gesehen, um zu wissen, dass an einem Tatort – und dem Anblick nach zu urteilen, handelte es sich zweifellos um einen solchen – nichts berührt werden durfte, bis die Polizei kam.

Bran Udy schrie: »Aber er braucht Hilfe!«

»Nichts anfassen, sage ich. Der braucht keine Hilfe mehr.« Ohne sich zu vergewissern, ob Bran Udy seine Anweisung befolgte, kramte er sein Handy aus der Hosentasche und wählte den Notruf. Hinter sich hörte er Bran Udy sagen: »Er ist tot.« Als er sich umdrehte, sah er, dass der Mann sich nicht an seine Anweisung gehalten hatte. Bran Udy kniete mitten in der Blutlache, drei Finger an Michaels Hals gepresst. Geoffrey fluchte leise vor sich hin.

Während sein Blutdruck in eine gefährliche Höhe stieg, wartete Geoffrey darauf, dass sich am anderen Ende jemand meldete, und nach dem fünften Klingeln fragte eine Frauenstimme ihn endlich nach dem Grund seines Notrufs. Unerklärlicherweise löste die Frage beinahe einen Lachanfall bei ihm aus. Borderline-Hysterie, dachte Geoffrey. Er war ja schlimmer als die Heldin in einem viktorianischen Roman. »Hier liegt ein Toter«, brachte er mühsam heraus. »Und da ist … jede Menge Blut.«

»Wo?«

»Um den ganzen Toten rum.«

»Ich meinte, wo sind Sie, Sir.«

»In der Nähe von Trevellas.«

Hinter sich hörte er Bran Udy sagen: »Sagen Sie, Sie sind bei Lobb’s Tin and Pewter.« Geoffrey wiederholte den Firmennamen zweimal für die Frau am Telefon.

»Sind Sie sicher, dass der Mann tot ist?«, fragte sie.

Geoffrey drehte sich zu Bran Udy um, der erneut Michael Lobbs Hals betastete. Bran Udy schüttelte den Kopf. »Kein Puls«, sagte er. »Und er atmet auch nicht.«

Nachdem Geoffrey das wiederholt hatte, fragte die Frau: »Können Sie Verletzungen erkennen? Sehen Sie eine Waffe? Wie liegt der Tote da?«

Worauf Geoffrey erwiderte: »Warum zum Teufel wollen Sie das wissen? Schicken Sie die Polizei. Schicken Sie einen Krankenwagen. Einen Notarzt. Schicken Sie, wen Sie wollen, aber tun Sie’s!«

Die Frau blieb ungerührt. »Wenn Sie mir mitteilen könnten, wo genau Sie sind, Sir?«

»Hab ich doch längst gesagt. Lobb’s Tin and Pewter, außerhalb von Trevellas. Wir sind in der Werkstatt.«

»In der Werkstatt? Was ist das für eine Werkstatt? Wurde etwas gestohlen? Steht die Kasse offen? Wie sind Sie in die Werkstatt hineingekommen?«

Geoffrey hätte am liebsten laut geschrien. »Wir sind reingekommen, weil die Tür unverschlossen war. Es brannte Licht, und wir dachten, hier würde gearbeitet.«

»Wir?«, wiederholte die Frau. »Wer ist bei Ihnen, Sir?«

»Einer der Angestellten.«

Bran Udy stand auf. »Großer Gott«, sagte er. »Wo ist Kayla?«

Geoffrey wurde ganz flau, als er die Frage hörte. Er musste an die frische Luft. Sofort. Er wankte zur Tür und stolperte nach draußen. Dumpf, wie durch Wasserrauschen in seinem Kopf, hörte er, wie die Frau vom Notdienst ihm weiter Fragen stellte. Er brach die Verbindung ab und stopfte das Handy in seine Hosentasche.

Schwer atmend ging er zum Haus hinüber. Er schlug einmal mit der Faust an die Tür, dann probierte er die Türklinke. Die Tür war nicht abgeschlossen. Er trat ein und rief: »Mrs. Lobb? Hallo?« Drinnen war es viel schummriger, als er es in Erinnerung hatte, es wirkte fast wie ein Haus aus einem Gruselfilm. Winzige Fenster waren tief in die dicken Wände eingelassen, auf den steinernen Fliesen lagen alle möglichen Teppiche. Rechts befanden sich die Küche und der Essbereich, links das Wohnzimmer. In beiden Räumen waren riesige Kaminnischen. In der Kaminnische in der Küche stand jetzt ein AGA, und in der im Wohnzimmer ein Elektroofen. In beiden Räumen war niemand. Geoffrey stieg die Treppe hoch, die direkt vor ihm lag, wobei er mehrmals nach Mrs. Lobb rief. Es kam keine Antwort. Geoffrey drehte es den Magen um. Wenn Michael Lobb tot in seiner Werkstatt lag und sich auch hier im Haus nichts rührte … Nicht auszudenken. Womöglich hatte derjenige, der Michael Lobb getötet hatte, auch seine Frau umgebracht und das Auto gestohlen.

Im ersten Stock befanden sich zwei Schlafzimmer und ein Badezimmer, aber auch hier traf Geoffrey niemanden an. Er ging zurück in die Küche und zu einer Tür hinten neben der Spüle. Durch das Fenster über der Spüle fiel fahles Licht herein. Hinter der Tür lag ein weiteres Schlafzimmer, das jedoch nur Platz bot für ein schmales Bett und einen kleinen Nachttisch. Auch dieses Zimmer war leer. Eine schmale Tür führte von dem kleinen Zimmer in einen winzigen, wie aus einem Katalog bestellten Wintergarten, und dahinter war ein Garten mit Gemüse- und Blumenbeeten, jedoch stark vernachlässigt und überwuchert. Ein kleiner Gartenteich war ausgetrocknet. Im Wintergarten standen ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen und diverse Korbsessel. Alles wirkte unberührt.

Geoffrey ging zurück durchs Haus nach draußen und sah Bran Udy aus der Werkstatt kommen. Hinter dem Zaun, der das Haus und den Garten von der Zinnwaschanlage trennte, war immer noch der Lärm des Backenbrechers zu hören.

»Nicht da?«, fragte Bran Udy, womit er vermutlich Michael Lobbs Frau meinte, und Geoffrey schüttelte den Kopf. »Vielleicht ein gutes Zeichen«, sagte Bran.

»Hoffen wir es. Die Polizei wird nach dem Kennzeichen und dem Typ fragen. Können Sie denen weiterhelfen?«

»Goron kennt das Nummernschild.« Bran Udy machte sich auf den Weg in Richtung des Lärms und verschwand hinter dem Zaun. Geoffrey ging zur Werkstatt, öffnete die Tür und überlegte, ob er hineingehen sollte, fragte sich jedoch, wozu das gut sein sollte, vor allem, wo es da drinnen stank wie in einem Schlachthof. Er machte die Tür wieder zu.

Einen Augenblick später verstummte der Lärm des Backenbrechers, dann wurden offenbar nacheinander diverse Maschinen abgestellt. Gleich darauf kam Bran Udy durch das Tor im Zaun, dicht gefolgt von Goron, der, wie Geoffrey jetzt aus der Nähe sehen konnte, groß und hager war, mit einem eingefallenen Gesicht und einer Brille, deren Bügel er irgendwann einmal mit Isolierband repariert hatte.

Bran Udy stellte die beiden Männer mit knappen Worten vor: »Goron, Geoffrey Henshaw. Geoffrey Henshaw, Goron.« Dann, an Geoffrey gewandt: »Mike hat mir Ihren Namen genannt.«

Geoffrey musterte die beiden Männer. Jemand hatte Michael Lobb ermordet, und die Polizei würde sie, bis gegenteilige Beweise vorlagen, alle drei verdächtigen. Er konnte sich nicht vorstellen, wieso einer der beiden ein Interesse an Michael Lobbs Tod haben sollte. Michael Lobb war ihr Arbeitgeber, und er war ihnen nur lebendig von Nutzen. Übrig blieb er, Geoffrey Henshaw, der ein großes Interesse daran hatte, den widerspenstigen Michael Lobb dazu zu bringen, dass er seinen Grund und Boden an Cornwall EcoMining verkaufte.

Ein Streifenwagen bog auf die Holperpiste ein, mit Blaulicht, aber ohne Sirene. Nicht weit entfernt von der Stelle, wo Geoffrey und die anderen beiden Männer standen, aber weit genug entfernt, um den Tatort nicht zu beschädigen, parkten die Polizisten den Wagen so, dass er vorn in eine Hecke hineinragte. Zwei Uniformierte stiegen aus und richteten ihre Mützen. Als sie näher kamen, sah Geoffrey, dass beide Constables Frauen waren, eine davon asiatischer Abstammung. Als sie vor ihnen standen, konnte er ihre Namensschilder lesen: Zhao und Foster. Zhao sprach gerade in ein Funkgerät, das an ihrer Schulter befestigt war. Foster übernahm es, die drei Männer anzusprechen.

»Wer hat den Toten gefunden?« Sie wirkte nüchtern und sachlich.

Geoffrey zeigte erst auf sich selbst, dann auf Bran Udy. »Er … äh …« Er war sich unsicher, wie er sich ausdrücken sollte. Mr. Lobb? Der Tote? Dann fragte er sich, warum zum Teufel er sich jetzt über so einen Blödsinn den Kopf zerbrach. »Wir haben ihn in der Werkstatt gefunden«, sagte er und zeigte in die Richtung.

Zhao trat zu ihnen. Foster machte sich auf den Weg zur Werkstatt. »Sie warten hier beim Bagger«, sagte Zhao. »Keiner entfernt sich.« Dann folgte sie ihrer Kollegin, und die beiden verschwanden in der Werkstatt.

In dem Augenblick traf der Notarztwagen ein, ebenfalls mit Blaulicht, aber ohne Sirene, und hielt direkt hinter dem Streifenwagen. Zwei Sanitäter stiegen aus und kamen im Laufschritt auf die drei Männer zu, einer mit einer Leinentasche, der andere mit einer Ledertasche in der Hand.

Bran Udy schickte sie zur Werkstatt und fügte hinzu: »Es handelt sich um einen Toten, keinen Schwerverletzten.«

Einer der Sanitäter antwortete: »Wir machen uns gern selbst ein Bild«, woraufhin Bran Udy die Augen verdrehte.

Als die Sanitäter die Scheune erreichten, trat Foster aus der Tür. Sie sagte kurz etwas zu ihnen. Ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, erklärte sie ihnen, dass es sich tatsächlich um einen Toten handelte. Nichts weiter als die sterbliche Hülle eines Menschen. Alle drei verschwanden in der Werkstatt. Zwei Minuten später kamen sie wieder heraus, Zhao war auch dabei. Sie sprach wieder in ihr Funkgerät. Von da aus, wo sie standen, konnten Geoffrey und die anderen beiden das Knistern des Funkgeräts hören.

Goron wurde unruhig. Es sah aus, als wollte er sich verdrücken. Foster bemerkte es und bellte: »Sie bleiben, wo Sie sind!«

Goron murmelte etwas vor sich hin, und Bran Udy sagte zu ihm: »Bleib lieber hier.«

Zhao kam, um die Personalien aufzunehmen, und so erfuhr Geoffrey, dass Bran und Goron Vater und Sohn waren und »hinter dem Schlackenberg« in einem Wohnwagen hausten. In der Zwischenzeit ging Foster zum Streifenwagen, nahm eine Rolle Flatterband aus dem Kofferraum und begann, den Tatort großräumig abzusperren – die Werkstatt samt Umgebung und den Bereich der Zinnwaschanlage. Zhao ging zu ihr, um ihr zu helfen.

Dann näherte sich ein weiteres Fahrzeug über die Holperpiste und hielt direkt vor dem Flatterband. Kayla Lobb stieg aus. Sie betrachtete die Polizistinnen, das Flatterband, sie betrachtete nacheinander die Anwesenden, als machte sie eine Bestandsaufnahme.

»Bran?«, fragte sie. »Was ist passiert?«

Weder Bran Udy noch Goron sagten etwas, und Geoffrey hatte auch nicht vor, ihre Frage zu beantworten. Aber Constable Foster legte die Rolle mit dem Flatterband ab und kam herüber. Sie duckte sich unter der Absperrung hindurch und ging auf Kayla Lobb zu. Von seiner Position neben dem Bagger konnte Geoffrey nicht verstehen, was sie sagte, aber Kayla Lobb schlug auf einmal entsetzt die Hand vor den Mund, machte einen Schritt nach vorn und fiel in Ohnmacht.

TREVELLAS CORNWALL

Detective Inspector Beatrice Hannaford wusste, dass ihr Exmann – Chief Constable Raymond Hannaford von der Polizei Devon und Cornwall – von ihr zwei Entscheidungen verlangte, die ihr Leben verändern würden. Er wollte sie noch einmal heiraten. Und er wollte, dass sie aus dem MIT ausschied. Dabei hatte sie jahrelang darauf hingearbeitet, ins Major Incident Team, dem Ermittlungsteam für schwere Vorfälle, aufgenommen zu werden, und sie wollte nicht, dass all die Anstrengung umsonst gewesen war. Und Ray noch mal heiraten? Sie hatte jedenfalls überhaupt keine Lust, wieder mit ihm zusammenzuleben. Okay, sie und ihr gemeinsamer Sohn Pete übernachteten häufig in Rays denkmalgeschütztem Haus, wie sie es nannte, in der Nähe von Launceston, Pete in einem der Gästezimmer und sie bei Ray im Bett. Aber das Gute an dem Arrangement war, dass sie sich nach ein paar Tagen immer freute, wieder nach Hause zu kommen. Genauso wie die Hunde, drei schwarze Labradore mit den langweiligsten Namen aller Zeiten: Hund 1, Hund 2 und Hund 3. Pete schwieg sich zum Thema aus.

An diesem Morgen brachte Ray Pete zur Schule, und er hatte Bea versprochen, sich bei der Ankunft in Redruth zu vergewissern, dass Petes Hemd in der Hose steckte, dass der Gürtel in der Taille saß und kein Stück der Unterhose herausschaute. Normalerweise kümmerte Bea sich selbst um diese Dinge, da Petes Schule auf dem Nachhauseweg von Ray lag, aber sie hatte einen Anruf von einer der leitenden Ermittlerinnen aus dem Polizeihauptquartier von Cornwall erhalten und war zu Lobb’s Tin and Pewter bestellt worden, einem Betrieb in der Gegend von Trevellas, ganz in der Nähe von St. Agnes. Die Spurensicherung war bereits vor Ort, und die am und in der Nähe des Tatorts angetroffenen Personen wurden dort festgehalten.

»Mit welcher Art von Verbrechen haben wir es denn zu tun?«, hatte Bea gefragt.

»Mord«, lautete die Antwort. »Rufen Sie mich an, sobald Sie Einzelheiten in Erfahrung gebracht haben.«

Nachdem Bea das Gespräch mit ihrer Vorgesetzten beendet hatte, packte sie ein paar Möhren, ein paar Stangen Sellerie und etwas Käse als Proviant ein und machte sich auf den Weg.

Normalerweise arbeitete Ray im Polizeihauptquartier von Devon in Middlemore, Exeter, und Bea in der Polizeidienststelle von Camborne in Cornwall, das nur einen Katzensprung vom Tatort entfernt lag. Es war also nur logisch, dass die Ermittlungsleiterin sie im Team haben wollte.

Sie rief Ray an und war froh, dass seine Mailbox ansprang. Sie erklärte ihm, dass sie einem großen Fall zugeteilt worden war und Pete bei ihm würde wohnen müssen, bis sie sich einen Überblick verschafft hatte.

Trevellas und St. Agnes waren nicht gerade um die Ecke, aber Bea kam gut durch auf der Schnellstraße nach St. Agnes, und wenn ein Stau drohte, schaltete sie kurzerhand Blaulicht und Sirene ein. Sie bog in Richtung St. Agnes von der Schnellstraße ab. Mauern und Hecken säumten die Straßen. Als sie an einem Schild mit der Aufschrift »Trevellas« in eine noch schmalere Straße einbog, begann es zu nieseln, und als sie ein hölzernes Schild in Form eines Pfeils mit der Aufschrift »Lobb’s Tin and Pewter« erblickte, schüttete es bereits wie aus Kübeln. Sie fluchte vor sich hin. Ein Wolkenbruch war das Letzte, was man an einem Tatort gebrauchen konnte.

Langsam rumpelte sie über die Holperpiste, bis es nicht mehr weiterging. Vor sich sah sie mehrere Streifenwagen, einen Notarztwagen und zwei Einsatzwagen der Kriminaltechnik. Überall wuselten Kriminaltechniker in weißen Anzügen und mit weißen Handschuhen herum wie weiße Karnickel.

Der Tatort war vorschriftsmäßig mit Flatterband abgesperrt worden, ein riesiges Gebiet, wie Bea frustriert feststellte. Sie stieg aus, nahm ihren weißen Overall und die Schuhüberzieher aus dem Kofferraum und stieg wieder ein, um sich im Trockenen umzuziehen. Dann machte sie sich auf den Weg und zog sich die Kapuze über den Kopf. Am Absperrband stand eine Polizistin im Regenmantel, die jeden registrierte, der den Tatort betrat. In einiger Entfernung sah Bea ein großes Gebäude mit wenigen kleinen Fenstern in der rauen Granitfassade, hinter denen es immer wieder blitzte. Vermutlich der Tatortfotograf, dachte Bea, der jeden Quadratzentimeter dokumentierte. Wahrscheinlich wurde zusätzlich alles auf Video festgehalten.

Bea nannte der Frau im Regenmantel ihren Namen und zeigte ihren Dienstausweis. Die Frau, laut Namensschild Constable Foster, nickte, woraufhin sich Bea unter dem Absperrband hindurchduckte. Als sie auf das große Gebäude zuging, traten eine Polizistin, der Polizeifotograf und der Videograf heraus. Die Polizistin und der Fotograf waren asiatischer Abstammung, der Videograf ein Schwarzer. Bea nickte der Polizistin zu – auf ihrem Namensschild stand Zhao – und wandte sich an den Fotografen, dessen Name Xu Shen lautete.

»Haben Sie alles, was Sie brauchen?«, fragte sie ihn.

Xu nickte. Er trug einen Seesack in der Hand, der vermutlich seine Ausrüstung enthielt. Der Seesack wirkte extrem schwer, aber Bea wusste nicht, welche Lichtverhältnisse in dem Gebäude vorherrschten.

»Ich brauche sämtliche Aufnahmen«, sagte sie zu Xu. »So bald wie möglich.«

»Wie bald genau?«

»Gestern«, sagte sie. »Machen Sie sich an die Arbeit.« Dann wandte sie sich dem Videografen zu. »Das Gleiche gilt für Sie.« Nachdem die beiden Männer sich entfernt hatten, fragt Bea Zhao: »War der Gerichtsmediziner schon da?«

»Er ist drinnen.« Zhao machte eine Kopfbewegung in Richtung der offenen Tür. Eine große, schwere Schiebetür war geschlossen. Zhao blinzelte; ihre Wimpern waren nass vom Regen. Im Gegensatz zu der Frau, die für die Registrierung zuständig war, trug sie keine Regenkleidung. Sie sah aus, als könnte sie einen Becher heißen Tee gebrauchen.

Bea riet Zhao, sich Regensachen überzuziehen, aber als die Frau losgehen wollte, fragte Bea noch: »Wer sind die?«, und zeigte auf drei Gestalten, die sich unter einen überdimensionalen Regenschirm drängten. Sie standen neben einem riesigen Traktor. Einer von ihnen hatte zerzaustes Haar und trug einen Blaumann, der an einem Bein blutbeschmiert aussah, und schwere Arbeitsstiefel; der zweite trug saubere Jeans, ein sauberes Hemd und saubere Sportschuhe, und der dritte hatte einen Anzug an. »Der im Anzug arbeitet für Cornwall EcoMining«, sagte Zhao. »Die anderen zwei sind Vater und Sohn, die sind hier angestellt. Der im Anzug und der Alte haben den Toten gefunden. Der Alte sagt, er hat sich hingekniet, um dem Mann den Puls zu fühlen, dabei hat er das Blut ans Knie gekriegt. Der Mann im Anzug hat das bestätigt.«

»Der Blaumann von dem Alten muss kriminaltechnisch untersucht werden. War sonst noch jemand auf dem Firmengelände?«

»Die Frau des Opfers. Die ist kurz nach uns gekommen. Ist in Ohnmacht gefallen, als sie gehört hat, dass ihr Mann tot ist. Jetzt ist sie im Haus. Sie wollte den Bruder und die Mutter des Opfers anrufen.«

Die Vorstellung, dass die Frau allein im Haus war, gefiel Bea nicht. Man hätte ihr nicht erlauben dürfen, den Tatort zu verlassen, auch nicht, um sich in ihr eigenes Haus zurückzuziehen. »Holen Sie sie raus«, sagte sie zu Zhao. »Setzen Sie sie in einen Streifenwagen. Und nehmen Sie ihre Personalien auf.«

Zhao nickte und ging zum Haus. Bea sah, wie sie kurz stehen blieb, als einer der drei unter dem Regenschirm etwas zu ihr sagte. Auf Zhaos Antwort hin blickten alle drei Männer in Beas Richtung. Ja, ihr werdet es bald mit mir zu tun bekommen, Gentlemen.

In der Scheune traf Bea den Gerichtsmediziner an, wie alle anderen mit einem weißen Overall bekleidet. Er hockte neben dem Toten, der auf dem Boden lag. Die Beleuchtung war schwach, aber nach der Größe der Blutlache zu urteilen, musste der Mann verblutet sein. Und allem Anschein nach hatte es einen Kampf gegeben.

»Was haben wir bis jetzt?«, fragte Bea den Gerichtsmediziner.

Er maß gerade die Lufttemperatur in der direkten Umgebung der Leiche und notierte sie auf einem Spiralblock. Als er sich umdrehte, sah Bea, dass es Mylo Baker war. Ohne seinen weißen Overall und die Kapuze hätte sie ihn sofort an seinem dunklen, kahlen Kopf erkannt. Er legte das Thermometer zurück in eine große Ledertasche, die neben der Blutlache stand.

»Mehrere Stichwunden«, sagte Mylo und zeigte auf das viele Blut, das aufgrund der milden Temperatur noch nicht geronnen war. »Er ist verblutet, aber es hat gedauert.«

»Mordwaffe?«

Mylo schüttelte den Kopf. »Weder im Körper noch in der Nähe. Auf jeden Fall muss es etwas Scharfes gewesen …«

»Nicht sehr erhellend«, bemerkte Bea.

»Genaueres kann ich erst nach der Obduktion sagen. Vielleicht finden sich ja auf Shens Fotos hilfreiche Hinweise.«

»Todeszeitpunkt?«

Mylo stand auf. Er verstaute seinen Spiralblock in der großen Ledertasche, nahm ein Klemmbrett heraus und notierte sich etwas auf einem Blatt Papier. »Die Leichenstarre ist bereits eingetreten, ich schätze also, vor sechs bis zwölf Stunden. Wie gesagt, Genaueres weiß ich erst nach der Obduktion.«

Bea sah sich in der Scheune um. Das würde ein Albtraum für die Spurensicherung, und teuer noch dazu. Abgesehen davon, dass bei dem Kampf zwischen Opfer und Täter einiges zu Bruch gegangen war, handelte es sich hier offenbar um die Werkstatt des Opfers, wo es alles Mögliche aus Zinn und Hartzinn hergestellt hatte, und auf sämtlichen Oberflächen lagen Werkzeuge aller Art verstreut, außer auf einer Vitrine, in der diverse Gegenstände wie Brieföffner, Kerzenleuchter, Dekoartikel und Schmuck ausgestellt waren. Die Brieföffner erinnerten an Dolche, was aber eigentlich keine Rolle spielte, denn es gab auch echte Dolche. Beides könnte als Mordwaffe dienen. Aber die Vitrine war verschlossen, und es sah nicht so aus, als wäre der Inhalt berührt worden. Natürlich könnte jemand im Besitz des Schlüssels sein. Alles in der Vitrine musste auf Blutspuren und Fingerabdrücke untersucht werden. Ebenso wie sämtliche Gussformen, Lötlampen, gusseisernen Gefäße, in denen die Legierungen für den Hartzinn gemischt wurden, mehrere alte Campingkocher, drei einzelne Kochplatten, Handschuhe, Zangen und, und, und. Auf einem Regal hoch oben über der Werkbank befand sich eine Sammlung alter Arbeitsgeräte, vermutlich aus einer Zeit, bevor die Mechanisierung das Schmelzen von Erz weniger arbeitsintensiv gemacht hatte. Sie schienen alle aus Eisen zu sein, denn sie waren stark verrostet. In makellosem Zustand hätten einige davon als Waffe dienen können, aber so … Na ja, man konnte sie immer noch untersuchen, wenn nirgendwo anders Spuren gefunden wurden, dachte Bea.

»Sobald Sie genug Informationen haben, können Sie ihn zur Obduktion mitnehmen«, sagte Bea. »Es sei denn, es gibt hier noch mehr zu tun.«

»Für mich nicht«, sagte Mylo. »Ich sag den Leuten Bescheid.«

»Alles klar.« Die Kriminaltechniker warteten schon ungeduldig außerhalb der Absperrung. Nachdem Mylo gegangen war, rief Bea die Ermittlungsleiterin Detective Superintendent Phoebe Lang an, die sie diesem Fall zugeordnet hatte. Auf DS Langs Frage: »Womit haben wir es zu tun?«, antwortete Bea: »Am besten stellen Sie das größte Team zusammen, das Sie bekommen können. Wir haben noch keine Mordwaffe gefunden und …«

»Sicher, dass es sich um Mord handelt?«, fragte DS Lang.

»Allem Anschein nach ja. So stirbt niemand durch einen Unfall oder durch die eigene Hand.«

»Sonst noch etwas?«

»Wir müssen unbedingt die Mordwaffe finden. Wir werden eine Armee brauchen. Der Tatort ist immens.«

»Verdammt«, sagte DS Lang und seufzte. »Also gut. Ich sehe, was ich tun kann.«

TREVELLAS CORNWALL

Für eine gründliche Durchsuchung des Tatorts würden sie zahlreiche Constables aus anderen Revieren brauchen, außerdem mindestens einen DC oder DS, um das Ganze zu organisieren. Ein so großes Team zusammenzustellen, brauchte Zeit. Aber Bea wusste, dass auch die genaue Untersuchung des Tatorts lange dauern würde, außerdem mussten die Kollegen das riesige Gelände systematisch absuchen. Es würde ein langwieriger Prozess sein, aber leider notwendig, da weder an noch bei der Leiche die Mordwaffe gefunden worden war. Bis die Kollegen eintrafen, würde es noch dauern, sie hatte also noch etwas Zeit, in der sie mit mindestens einer der Personen sprechen konnte, die mit der Firma Lobb’s Tin and Pewter zu tun hatten.

Sie entschloss sich, mit der Ehefrau anzufangen. Es war eine Zumutung für die Hinterbliebenen, aber wenn ein Mord geschah und das Opfer verheiratet war, nahm die Polizei immer als Erstes den Ehepartner unter die Lupe.

Auf dem Weg zum Streifenwagen, in dem die Frau des Opfers wartete, wurde Bea von dem Mann im Anzug angesprochen. Es hatte aufgehört zu regnen, und der zugeklappte Regenschirm lehnte an einem Rad des Baggers. Wie hieß das Gefährt noch mal? Einfach Bagger? Oder Schaufelbagger? »Ich habe Ihrer Kollegin meine Personalien gegeben«, sagte der Mann und zeigte auf Foster, die immer noch mit ihrem Klemmbrett am Absperrband stand. »Ich weiß, dass Sie mich vernehmen müssen, aber können wir das nicht auch später machen?«

»Sie befinden sich an einem Tatort, an dem ein Mord geschehen ist«, antwortete Bea geduldig, als hätte sie es mit einem Kleinkind zu tun. »Niemand verlässt einen solchen Tatort, bevor wir ihn vernommen haben.«

Er fuhr sich mit der Hand über Nase und Kinn. »Ich weiß«, sagte er. »Das weiß ich. Und ich habe schon mit … mit ihr gesprochen.« Er zeigte wieder auf Foster. »Es ist nur … mein Job und alles …«

»Ich bin gern bereit, Ihrem Vorgesetzten zu erklären, warum Sie hier warten müssen«, sagte Bea und fügte leicht sarkastisch hinzu: »Ich kann Ihnen aber auch eine Entschuldigung für Ihr Schwänzen schreiben, wenn wir hier fertig sind. Wenn Sie sich jetzt bitte wieder zu den anderen beiden gesellen würden?«