10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Tuchvilla-Saga

- Sprache: Deutsch

Dramatische Zeiten in der Tuchvilla: Wird die Liebe zwischen Marie und Paul die wechselhafte Zeit der Trennung überstehen?

Augsburg, 1939: Auf die Familie Melzer und ihre Angestellten warten schwere Zeiten. Der Zweite Weltkrieg steht unmittelbar bevor, und es ist klar, dass sich das Leben aller Bewohner verändern wird. Die Tuchfabrik steht kurz vor dem Aus, und Paul muss ein weiteres Mal unbequeme Entscheidungen treffen – und das ohne seine Frau Marie. Denn diese lebt nun bereits seit 1935 mit ihrem Sohn Leo in New York, und die Zeit der Abwesenheit hat ihre Spuren hinterlassen, auch wenn Maries Liebe zu Paul ungebrochen ist. Als sie aber erfährt, dass eine andere Frau in Pauls Leben getreten ist, trifft sie das hart. Wird es Marie gelingen, ihren geliebten Ehemann zurückzugewinnen?

Die große »Tuchvilla«-Saga:

Die Tuchvilla

Die Töchter der Tuchvilla

Das Erbe der Tuchvilla

Rückkehr in die Tuchvilla

Sturm über der Tuchvilla

Wiedersehen in der Tuchvilla

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Buch

Augsburg, 1939: Auf die Familie Melzer und ihre Angestellten warten schwere Zeiten. Der Zweite Weltkrieg steht unmittelbar bevor, und es ist klar, dass sich das Leben aller Bewohner verändern wird. Die Tuchfabrik steht kurz vor dem Aus, und Paul muss ein weiteres Mal unbequeme Entscheidungen treffen – und das ohne seine Frau Marie. Denn diese lebt nun bereits seit 1935 mit ihrem Sohn Leo in New York, und die Zeit der Abwesenheit hat ihre Spuren hinterlassen, auch wenn Maries Liebe zu Paul ungebrochen ist. Als sie aber erfährt, dass eine andere Frau in Pauls Leben getreten ist, trifft sie das hart. Wird es Marie gelingen, ihren geliebten Ehemann zurückzugewinnen?

Autorin

Anne Jacobs veröffentlichte unter anderem Namen bereits historische Romane und exotische Sagas. Mit ihrer »Tuchvilla«-Saga gestaltete sie ein Familienschicksal vor dem Hintergrund der jüngeren deutschen Geschichte und eroberte damit mit allen Bänden die SPIEGEL-Bestsellerliste.

Auch ihre Trilogie um »Das Gutshaus«, die von einem alten herrschaftlichen Gutshof in Mecklenburg-Vorpommern und vom Schicksal seiner Bewohner erzählt, war ein großer Erfolg. Anne Jacobs lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Frankfurt am Main.

Von Anne Jacobs bei Blanvalet erschienen:

Die Tuchvilla

Die Töchter der Tuchvilla

Das Erbe der Tuchvilla

Rückkehr in die Tuchvilla

Sturm über der Tuchvilla

Das Gutshaus – Glanzvolle Zeiten

Das Gutshaus – Stürmische Zeiten

Das Gutshaus – Zeit des Aufbruchs

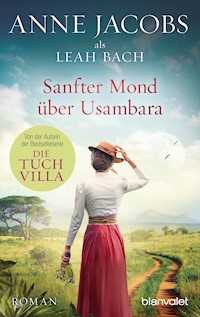

Anne Jacobs als Leah Bach

Der Himmel über dem Kilimandscharo

Sanfter Mond über Usambara

Insel der tausend Sterne

Anne Jacobs als Hilke Müller

Die Tochter des Gerbers

Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet

und www.twitter.com/BlanvaletVerlag.

Anne Jacobs

Wiedersehen

in der

TUCHVILLA

Roman

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2022 der Originalausgabe by Blanvalet Verlag,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Ulrike Strerath-Bolz

Covergestaltung und -motiv: © Johannes Wiebel | punchdesign,

unter Verwendung von Motiven von © Joanna Czogala/

Trevillion Images, stock.adobe.com

(pushann, Rungsan, H-AB Photography, Kimo, adisa)

und Shutterstock.com (CCat82, david fryer, Kiev.Victor)

LH · Herstellung: sam

Satz: KCFG-Medienagentur, Neuss

ISBN 978-3-641-27770-3V002

www.blanvalet.de

Die Bewohner der Tuchvilla

Die Familie Melzer

Johann Melzer (*1852–1919) Gründer der Melzer’schen Textilfabrik

Alicia Melzer (*1858) geb. von Maydorn, Witwe von Johann Melzer

Die Kinder von Johann und Alicia Melzer und ihre Familien

Paul Melzer (*1888) Sohn von Johann und Alicia Melzer

Marie Melzer (*1896) geb. Hofgartner, Ehefrau von Paul Melzer, Tochter von Luise Hofgartner und Jacob Burkard

Leopold,genannt Leo (*1916),Sohn von Paul und Marie Melzer

Dorothea,genannt Dodo (*1916), Tochter von Paul und Marie Melzer

Kurt,genannt Kurti (*1926), Sohn von Paul und Marie Melzer

Elisabeth, genannt Lisa, Winkler (*1893) geb. Melzer, geschiedene von Hagemann, Tochter von Johann und Alicia Melzer

Sebastian Winkler (*1887) 2. Ehemann von Lisa Winkler

Johann(*1925) Sohn von Lisa und SebastianWinkler

Hanno(*1927) Sohn von Lisa und SebastianWinkler

Charlotte(*1929) Tochter von Lisa und Sebastian Winkler

Katharina, genannt Kitty, Scherer (*1895) geb. Melzer, verwitwete Bräuer

Alfons Bräuer (*1886–1917) 1. Ehemann von Kitty Scherer

Henny(*1916) Tochter von Kitty Scherer und Alfons Bräuer

Robert Scherer (*1888) 2. Ehemann von Kitty Scherer

Weitere Verwandte

Gertrude Bräuer (*1869) Witwe von Edgar Bräuer

Tilly von Klippstein(*1896) geb. Bräuer, Tochter von Edgar und Gertrude Bräuer

Ernst von Klippstein(*1891) Ehemann von Tilly von Klippstein

Elvira von Maydorn (*1860) Schwägerin von Alicia Melzer, Witwe von Rudolf von Maydorn

Die Hausangestellten in der Tuchvilla

Fanny Brunnenmayer (*1863) Köchin

Else Bogner (*1873) Stubenmädchen

Maria Jordan (*1882–1925), Kammerzofe

Hanna Weber (*1905) Mädchen für alles

Humbert Sedlmayer (*1896) Hausdiener

Gerti Koch (*1902) Kammerzofe

Christian Torberg (*1916) Gärtner

Gustav Bliefert (*1889–1930), Gärtner

Auguste Bliefert (*1893) ehemaliges Stubenmädchen

Liesl Bliefert (*1913) Küchenmädchen, Tochter von Auguste Bliefert

Maxl(*1914) Sohn von Auguste und Gustav Bliefert

Hansl(*1922) Sohn von Auguste und Gustav Bliefert

Fritz(*1926) Sohn von Auguste und Gustav Bliefert

Teil I

1

April 1939

Die Silhouette der Freiheitsstatue schrumpfte in der Ferne zusammen, war bald nur noch ein winziger grauer Strich am Horizont und verschwand schließlich gänzlich im Dunst. Die Bremen steuerte in den Atlantik, die Wogen wurden mächtiger, das Schiff hob und senkte sich. Man spürte, wie die Schiffsmaschinerie auf Hochtouren arbeitete.

»Sehen wir Mama jetzt nie wieder?«, fragte der dreizehnjährige Kurt, der neben Paul an der Reling stand und dorthin starrte, wo vor wenigen Minuten die Stadt New York und die Küstenlinie entschwunden waren.

»Natürlich sehen wir sie wieder, kleiner Dummkopf«, antwortete Dodo, bevor Paul sich zu einer Äußerung aufraffen konnte. »Nächstes Jahr fahren wir wieder nach New York und besuchen sie. Vielleicht auch schon früher.«

»Nächstes Jahr ist noch ewig lange …«

»Das kommt schneller, als du glaubst, Kurti!«

Der Junge verstummte. Die Hände um die weißen Metallstäbe der Reling gekrallt, starrte er hinunter in die düsteren Wogen, die am Schiffskörper vorüberströmten.

»Ich glaub, mir wird wieder übel«, murmelte er.

Endlich gelang es Paul, sich aus der depressiven Stimmung zu reißen, die ihn schon seit Tagen nicht loslassen wollte und die sich heute zu einer schmerzhaften Beklemmung gesteigert hatte.

»Aber nein, dieses Mal wird dir nicht schlecht«, meinte er und strich dem Jungen über das dunkle Haar. Es war lockig und weich – Kurt hatte Maries schönes Haar geerbt.

»Doch«, beharrte Kurt. »Gleich muss ich spucken.«

»Gehen wir hinunter in die Kabine«, schlug Dodo vor. »Die Geschenke auspacken, die Mama uns mitgegeben hat.«

Die Ablenkung funktionierte – Kurt nickte und nahm die Hand der älteren Schwester, die ihn an den umstehenden Passagieren vorbei zur Tür führte.

»Ich komme gleich nach«, rief Paul. »Brauche noch ein wenig frische Luft …«

Er nahm an, dass sie ihn nicht mehr gehört hatten, denn die beiden gingen davon, ohne sich umzudrehen. Er beließ es dabei. Es war ein Segen, dass sich Dodo so liebevoll um den kleinen Bruder kümmerte, das würde den Trennungsschmerz des Jungen ein wenig auffangen und ihm selbst Gelegenheit geben, sein inneres Gleichgewicht zurückzugewinnen.

Es war der zweite Besuch bei Marie und Leo in New York gewesen. Das erste Wiedersehen lag schon zwei Jahre zurück, da war er allein gefahren; Kurt musste zur Schule gehen, und Dodo besuchte ein Internat in der Schweiz. Damals war er in hoffnungsvoller Stimmung zurück nach Deutschland gereist, fest davon überzeugt, dass der quälende Zustand der Trennung bald ein Ende finden und Marie über kurz oder lang nach Deutschland zurückkehren würde. Woher er diesen Optimismus genommen hatte, war ihm inzwischen unverständlich. Auch zu dieser Zeit waren die Anzeichen für eine beklemmende Zukunft in deutschen Landen deutlich spürbar gewesen, doch er hatte sie wohl nicht sehen wollen. Das Wiedersehen mit Marie hatte alles andere überstrahlt. Die wenigen Tage voller Glückseligkeit, die sie in der kleinen Wohnung oder auf Spaziergängen im Central Park, auf Ausflügen und an der Küste miteinander verbracht hatten, waren wie im Flug vergangen. Nach einer kurzen anfänglichen Befangenheit hatte sich ein Zustand der Verliebtheit eingestellt, der ähnlich aufregend gewesen war wie damals, als sie einander zum ersten Mal begegnet waren. Aus diesem Hochgefühl hatte er die feste Gewissheit abgeleitet, dass nichts und niemand sie voneinander trennen konnte. Nicht die fremde Zivilisation, nicht der gewaltige Atlantik und schon gar nicht Adolf Hitler, der früher oder später wie ein böser Spuk verschwinden würde.

Wie sehr hatte er sich getäuscht! Tückisch und unaufhaltsam hatte die Zeit gegen sie gearbeitet und sie immer weiter voneinander entfernt. Während der vergangenen beiden Jahre hatten sie fleißig Briefe gewechselt. Er hatte bei diesem zweiten Besuch gewusst, dass Marie mittlerweile ein eigenes Modegeschäft führte, mit dem sie so viel verdiente, dass sie einen beträchtlichen Teil der Kosten für Dodos Internat hatte übernehmen können. Seine Freude über Maries Erfolg war jedoch nur teilweise ehrlich gewesen, denn er wusste, wer ihr diesen Laden vermittelt und sie zu Anfang finanziell unterstützt hatte: Karl Friedländer, der immer freundliche, joviale Begleiter seiner Frau, der so glatt und sympathisch daherkam und der ihm doch – ja, so und nicht anders war es – seine geliebte Frau gestohlen hatte. Gewiss, Marie war ihm treu, sie schlief nicht mit diesem Mann, das wusste er. Und dennoch besaß Karl, wie sie ihn nannte, all das, was einen unendlich großen Teil seiner Liebe zu Marie ausmachte: die vertrauten Gespräche, die täglichen Begegnungen, die innigen Blicke, ihr Lächeln, das Gefühl, zueinander zu gehören, füreinander da zu sein. Von den finanziellen Zuwendungen, die Marie angeblich zurückgezahlt hatte, wollte er gar nicht erst reden. Karl Friedländer genoss das Privileg, an Maries Seite sein zu dürfen, das ihm, ihrem Ehemann, verwehrt war. Ihm blieb nicht einmal die Möglichkeit, seinem Ärger darüber Ausdruck zu verleihen, nein, er musste Zorn und Eifersucht in seinem Herzen verschließen und diesem Menschen gegenüber Dankbarkeit heucheln.

Das alles war ihm bei diesem zweiten Besuch in bedrückender Deutlichkeit vor Augen geführt worden, doch nicht nur dies lastete auf seiner Seele. Es war die geschwundene Hoffnung, dass dieser Zustand bald ein Ende nehmen würde.

Roberts Prophezeiungen hatten sich auf die schlimmste Weise bewahrheitet. Hatte man den Juden in Deutschland zunächst noch das Recht zugestanden, Handel zu treiben, und nur bestimmte Berufe vor ihnen verschlossen, so war es auch damit inzwischen vorbei. Seit den grausigen Ereignissen im November des vergangenen Jahres, als in allen deutschen Städten die Synagogen brannten und jüdische Männer scharenweise in die Lager gebracht wurden, war endgültig klar, was der Nazistaat im Schilde führte: die Entrechtung und Austreibung aller Juden, die noch in Deutschland geblieben waren. Mit geschorenen Köpfen, Panik in den Augen waren die jüdischen Augsburger aus den Lagern zurückgekehrt, fast alle hatten sich nun zur Auswanderung entschlossen, doch Robert hatte erzählt, dass der Staat den Auswanderern hohe Gebühren abverlangte, sodass ihnen kaum mehr als das nackte Leben blieb, wenn sie gingen. Immer noch glaubte er, dass Marie als seine Ehefrau vor Schikanen geschützt geblieben wäre, doch er hatte das Thema bei diesem Besuch nicht mehr angeschnitten.

Plötzlich spürte er, dass ihm kalt war. Er knöpfte die Jacke zu, die sich im Wind blähte. Die Passagiere, die mit ihm an der Reling gestanden hatten, um auf den entschwindenden Kontinent zu schauen, hatten sich inzwischen überall auf dem Deck verstreut, viele waren fröstelnd in ihre Kabinen geflüchtet, andere hatten es sich in Decken gewickelt auf den Liegestühlen bequem gemacht. Paul atmete noch einmal tief durch, dann verließ er das Deck, um sein Versprechen einzulösen und nach Kurt und Dodo zu sehen.

Sie reisten in der zweiten Klasse. Er selbst teilte sich eine Außenkabine mit Kurt, Dodo schlief mit einer jungen Spanierin in einer weniger luxuriösen Innenkabine, was ihr jedoch – wie sie behauptete – wenig ausmachte.

»Für unseren Kurti ist es eine großartige Sache, vom Bett aus aufs Meer schauen zu können«, hatte sie gemeint. »Mir ist es gleich, wenn ich Lust auf Meer habe, gehe ich halt an Deck.«

Natürlich wusste seine erwachsene Tochter – Dodo zählte inzwischen dreiundzwanzig Jahre –, dass diese Reise nicht gerade billig war. Zunächst hatte sie gar nicht mitfahren wollen, weil die Familie schon für ihre Matura im Schweizer Internat so viel Geld bezahlt hatte. Doch schließlich hatte Paul sie überreden können, denn Marie und vor allem Leo sahen dem Wiedersehen nach so langer Zeit mit großer Sehnsucht entgegen.

Er fand Dodo und Kurt in der Außenkabine in einem Berg von Schachteln und Geschenkpapier. Marie hatte großzügig für ihren Jüngsten eingekauft, auch Leo hatte ihnen ein Geschenk mitgegeben, und natürlich hatte sich auch der unvermeidliche Karl beteiligt. Kurt hockte glückstrahlend am Boden und probierte die neuen Rennautos aus, die ganz von selbst und ohne Schlüssel zum Aufziehen durch die Gegend flitzten. Zu Hause in der Tuchvilla hatte Paul mit seinem Sohn gemeinsam eine Rennbahn aus Holz für die Blechautos gebaut, die beinahe das ganze Kinderzimmer einnahm. Nur die teuren Modellwagen aus Blech waren dazu verwendbar, die Exemplare aus Vollgummi, die ihm hie und da geschenkt wurden, standen ordentlich aufgereiht im Regal und staubten dort vor sich hin.

»Na, war was Brauchbares dabei?«, erkundigte sich Paul mit gespielter Fröhlichkeit.

»Den Mercedes hab ich schon«, brabbelte Kurt. »Schadet aber nichts, dass ich jetzt zwei Silberpfeile hab. Das ist ein Auto Union Typ D, der ist ganz neu, Papa. Hat Leo mir geschenkt. Und von Karl hab ich eine Tankstelle bekommen. Schau mal! Da kannst du richtig den Schlauch abheben und Benzin einfüllen.«

»Leider muss man in Dollar und Cent bezahlen«, entfuhr es Paul, der die amerikanischen Aufschriften auf dem bunten Blechspielzeug überflogen hatte.

»Das macht doch nichts, Papa. Wir haben doch noch Dollars übrig, nicht wahr?«

»Dann kann ich ja jetzt bei dir tanken«, gab Paul zur Antwort.

»Und ich auch!«, mischte sich Dodo ein. »Wenn ich erst mein neues Auto habe.«

Sie hatten Maries kleinen Wagen, den Dodo eine Weile gefahren hatte, an Kitty weitergegeben, da deren »Autolein« zu ihrem großen Kummer endgültig den Dienst verweigert hatte. Tante Elvira hatte inzwischen für Dodo einen Sparvertrag auf einen der neuen Volkswagen abgeschlossen, der demnächst für 998 Reichsmark zu haben sein würde. Man zahlte 5 Mark die Woche ein, und wenn man über 700 Mark zusammengespart hatte, konnte man sich auf die Liste der Anwärter setzen lassen. Schon im kommenden Jahr wollte das Volkswagenwerk mit den ersten Auslieferungen des Autos für jedermann beginnen.

»Ein Dollar für den Liter Benzin!«, setzte Kurt in eigener Machtvollkommenheit fest.

»Was?«, rief Dodo. »Das sind ja Wucherpreise! Der Liter kostet neununddreißig Pfennige, das ist schon teuer genug!«

»An meiner Tankstelle kostet es einen Dollar«, beharrte Kurt stur, griff seinen neuen »Silberpfeil« und fuhr damit über Pauls Schuhe. »Brrrrrrummm!«

Von Seekrankheit war nichts zu bemerken. Paul war erleichtert, nickte Dodo anerkennend zu und machte sich daran, die Schachteln und das Einwickelpapier beiseitezuräumen. In dem großen Überseekoffer befanden sich weitere Geschenke, die für Kitty, Henny und Robert, für Gertrude und Tilly mit Familie, für Lisa und die Kinder und nicht zuletzt für die Angestellten der Tuchvilla bestimmt waren. Paul hatte sich zunächst geweigert, all diese Päckchen mitzunehmen, da er fürchtete, der Zoll könne ihm einen Strich durch die Rechnung machen, doch weil er Maries enttäuschte Miene nicht ertrug, hatte er nachgegeben. Letztlich war es ein Beweis für ihre enge Verbundenheit mit der Familie und der Tuchvilla – warum sollte er sich dagegenstellen?

Es ging ihm inzwischen etwas besser, der schmerzhafte Moment der Trennung von Marie war zwar nicht überwunden, doch es gelang ihm, ihn beiseitezuschieben. Sie hatten in ihrer Wohnung voneinander Abschied genommen, die Koffer standen schon gepackt, unten wartete das gelbe Taxi, das Dodo, Kurt und ihn zum Hafen bringen würde. Marie war fertig angekleidet, um in ihren »Shop« zu gehen, sie roch nach einem amerikanischen Parfüm und war für ihn plötzlich eine andere als die Marie, mit der er in dieser letzten gemeinsamen Nacht eng umschlungen und voller Leidenschaft geschlafen hatte.

»Bis wir uns wiedersehen, Liebster«, hatte sie ihm ins Ohr gewispert.

Er hatte sie geküsst, aber keine Antwort geben können. Wann würden sie sich wiedersehen? Niemand konnte es voraussagen, denn Deutschland steuerte unaufhaltsam auf einen Krieg zu. Paul wusste, was das bedeutete, er war Soldat im Weltkrieg gewesen.

Er kniete sich auf den Boden, um noch eine Weile mit Kurt zu spielen, danach würde man das Mittagessen im Speiseraum der zweiten Klasse einnehmen, und falls Kurt auch später von der Seekrankheit verschont blieb, wollte er mit ihm das Schiff erkunden, vielleicht auch ein paar Runden Shuffleboard spielen. Der Junge war alles, was ihm geblieben war: sein Sohn, der schon jetzt großartige Anlagen zu einem guten Ingenieur zeigte und der – so Gott wollte – eines Tages sein Werk fortführen würde. Marie respektierte seine Entscheidung, Kurt in Deutschland zu lassen, obgleich der Kleine ebenso wie seine beiden Geschwister als »jüdischer Mischling« eingestuft wurde. Sie hatte das Thema während seines Besuchs nicht berührt, und auch als Kurt heute früh jammerte, er wolle lieber bei seiner Mama bleiben, hatte sie den Jungen auf ihre kluge und sanfte Weise beruhigt.

»Was soll denn dann mit Willi geschehen, wenn du nicht zu ihm zurückkommst?«

Willi war das große braune Hundevieh, das eigentlich Liesl gehörte, aber Kurts liebster Spielgefährte war. Tatsächlich hatte das Argument seine Wirkung nicht verfehlt. Kurt hatte mit erschrockenen Augen zu Marie aufgesehen und gemeint: »Du hast recht, Mama. Ich darf Willi auf keinen Fall allein lassen.«

Paul hatte die Kränkung, die in diesem Wortwechsel steckte, unbeachtet gelassen. Es wäre lächerlich gewesen zu denken, dass ein Hund seinem Sohn wichtiger war als der eigene Vater. Der Junge konnte ja die Tragweite solcher Aussagen noch nicht begreifen.

Beim Mittagessen im Speisesaal der zweiten Klasse herrschte allgemein angeregte Stimmung, man lobte den Komfort auf der Bremen, die den Passagieren der beiden oberen Klassen neben bequemen Kabinen und guten Mahlzeiten auch einiges an Unterhaltung bot. Dazu würde man in weniger als fünf Tagen Europa erreichen, schneller war nur ein französischer Dampfer, dessen Name jedoch niemand kannte. Der Steward wies ihnen einen Tisch zu, an dem bereits zwei Damen mittleren Alters Platz genommen hatten, die für den Rest der Reise ihre Tischgenossinnen sein würden. Man stellte sich einander vor; die Damen hießen Ingeborg Hartmann und Eva Kühn, sie waren Schwestern, beide verwitwet, kamen aus Hamburg und hatten ihren Bruder besucht, der vor Jahren ausgewandert war und inzwischen eine große Farm in Wisconsin besaß.

»Und du heißt Kurt?«, fragte Frau Hartmann, die ältere der Tischgenossinnen, und lächelte den Dreizehnjährigen mütterlich an.

»Äh – ja …«, sagte Kurt. Er starrte fasziniert auf die oberen Schneidezähne der Dame, die sich soeben für einen Moment vom Kiefer gelöst hatten.

»Du bist aber ein hübscher Junge«, meinte Frau Hartmann, der das Malheur mit ihren dritten Zähnen offenbar gar nicht aufgefallen war. »Unsere beiden Nichten sind zwölf und dreizehn, du würdest ihnen gefallen.«

»Mögen sie Rennwagen?«

»Das weiß ich nicht. Aber sie können beide reiten, und Lizzy, die ältere, darf schon den Traktor fahren.«

Letzteres beeindruckte Kurt. Einen Traktor, wie man ihn hie und da auf den Äckern der Augsburger Umgebung sehen konnte, hätte er auch gern einmal gesteuert.

»Reiten kann ich auch«, erwiderte er wortkarg.

»Da schau her!«, meinte Frau Kühn, die jüngere Schwester, und richtete den Blick auf Paul, der sich mit seiner Tomatensuppe beschäftigte. »Sie besitzen sicher ein größeres Anwesen, Herr Melzer, wenn Sie Pferde halten können?«

Paul kannte diese Blicke aus den aufmerksamen Augen alleinstehender Damen. Schon auf der Hinreise war ihm aufgefallen, dass er Objekt der Neugierde war, da er ohne Ehefrau, dafür mit einem kleinen Sohn und einer erwachsenen Tochter unterwegs war. Damen unterschiedlichen Alters sprachen ihn an, verteilten Komplimente, zeigten sich zugänglich oder gar kokett, und während des Tanzabends, an dem er eigentlich nur Dodos wegen teilgenommen hatte, konnte er sich vor charmanter Damenbegleitung kaum retten. Der Ansturm legte sich erst, als Dodo mit überlauter Stimme zu ihm hinüberrief: »Wie schade, dass Mama nicht hier ist, nicht wahr, Papa? Dieser Abend hätte ihr viel Spaß gemacht!«

Er war seiner Tochter nicht böse gewesen, eher hatte ihn ihr Ärger über die aufdringlichen Damen amüsiert. Immerhin – er sah mit seinen fünfzig Jahren noch sehr passabel aus, im Anzug machte er eine gute Figur, und die paar grauen Strähnen an den Schläfen fielen im dichten blonden Haar kaum auf.

Auch jetzt am Mittagstisch mischte sich Dodo ins Gespräch, bevor er dazu kam, die neugierige Frage zu beantworten.

»Meine Eltern besitzen eine Tuchfabrik in Augsburg, gnädige Frau. Die Pferde gehören meiner Großtante, aber sie hat die Pferdezucht inzwischen aufgegeben und sich zur Ruhe gesetzt.«

»Ach, wie interessant«, bemerkte Frau Kühn freundlich und rührte in ihrer Suppentasse. »Als Kind bin ich auch manchmal geritten, weil unser Großvater Landwirtschaft hatte und Pferde hielt. Ach ja, das waren für uns beide immer wunderschöne Ferien, nicht wahr, Ingeborg?«

Ihre Schwester nickte mit versonnenem Lächeln und erkundigte sich, ob die Frau Mama auch reiten würde.

»Nein. Sie ist Modezeichnerin und entwirft Abendkleider.«

»Wie praktisch«, bemerkte Frau Hartmann in Pauls Richtung. »Sie produzieren die Stoffe, und Ihre Frau näht daraus Kleider. Das nenne ich einen Familienbetrieb.«

Sie betupfte sich die Lippen mit der Serviette und warf das benutzte Tuch nachlässig auf die geleerte Suppentasse.

»So ist es«, beeilte sich Paul zu antworten. »Wir Augsburger denken ökonomisch. Hat Ihnen die Suppe gemundet, gnädige Frau?«

»Ach Gott, ja – aus der Dose. Mit frischen Zutaten ist das ganz etwas anderes. «

Auch Kurt war nicht begeistert, da man Petersilie auf die Suppe gestreut hatte und es schwierig gewesen war, das grüne Zeug nicht in den Mund zu bekommen. Das Hühnerragout aß er anschließend mit großem Appetit, nur einmal meinte er zu Dodo, dass es in der Tuchvilla doch besser schmecken würde. Paul schmunzelte zufrieden und schob ihm seinen Nachtisch zu: Schokoladenspeise mit Sahne. Wobei die Portion so klein war, dass sie gut in ein Schnapsglas gepasst hätte.

»Ich hoffe, wir sehen uns heute Abend«, meinte Frau Kühn mit verbindlichem Lächeln. »Es ist ein sehr interessanter Vortrag über den ›Deutschen Orden‹ angekündigt.«

Paul hatte das Plakat bereits gesehen. »Der Deutsche Orden – Wegbereiter deutschen Wesens im Osten«, war darauf zu lesen. Gehalten wurde der Vortrag von einem PG Breitenbach, dessen Qualifikation für dieses Thema im Unklaren lag. Vermutlich eine der üblichen Propagandaaktionen der Nationalsozialisten. Er hatte wenig Lust, sich das Geschwafel anzuhören.

»Ich fürchte, da muss ich passen, gnädige Frau«, entgegnete er höflich. »Ich habe meinem Sohn versprochen, mit ihm Karten zu spielen.«

»Aber das könnte doch vielleicht Ihr Fräulein Tochter übernehmen«, meinte Frau Kühn, die die Hoffnung auf eine engere Bekanntschaft noch nicht aufgegeben hatte.

»Das Fräulein Tochter«, sagte Dodo mit energischer Betonung, »hat für den Abend ihre eigenen Pläne, gnädige Frau.«

Damit stand sie auf, nickte den konsterniert blickenden Damen hoheitsvoll zu, grinste fröhlich in Pauls Richtung und ging davon. Paul nutzte die Gelegenheit, sich mit Kurt ebenfalls zu empfehlen.

Beim Shuffleboard fand Kurt einen fünfzehnjährigen Jungen aus Bremen zum Partner, was Paul Gelegenheit gab, auf einem der aufgestellten Stühle Platz zu nehmen und das Spiel zu beobachten. Kurt machte seine Sache nicht übel, er nahm sich Zeit, maß die Entfernung mit den Augen, zielte gelassen, und wenn der Schlag dennoch missriet, überlegte er, woran es gelegen haben könnte. Paul gefiel dieses Verhalten. Auch in der Schule zeigte Kurt, dass er sich auf eine Problemstellung konzentrieren konnte, in die Tiefe ging und sich nicht ablenken ließ. Nach den Osterferien würde er die Untersekunda des St.-Anna-Gymnasiums besuchen, seine Leistungen waren gut bis hervorragend. Vor allem im Rechnen war er seinen Mitschülern um Längen voraus, das hatten alle Lehrer bestätigt. Der einzige Wermutstropfen im Glücksbecher war, dass Kurt eine Neigung zur Bockigkeit an den Tag legte. Es war schon mehrfach passiert, dass er aus Zorn über eine seiner Ansicht nach ungerechte Bestrafung die Mitarbeit im Unterricht verweigert hatte. Dann saß er mit verschränkten Armen an seinem Pult und schwieg hartnäckig. Paul sorgte sich, dies könnte eines Tages zum Anlass genommen werden, ihn trotz guter Leistungen vom Gymnasium zu relegieren. Man durfte ja nicht vergessen, dass Kurts Mutter jüdisch war.

Unwillkürlich glitten seine Gedanken wieder zurück, kreisten um die Erlebnisse der vergangenen beiden Wochen. Wie fremd ihm sein älterer Sohn Leo inzwischen geworden war! Der verschlossene, unsichere junge Mensch, der vor vier Jahren mit Marie nach New York gereist war, hatte sich zu einem erwachsenen Mann entwickelt, der seine Bestimmung gefunden und beruflich Fuß gefasst hatte. Ein junger Amerikaner, der sich auf amerikanische Weise kleidete, den neuesten New Yorker Haarschnitt trug und sich mühelos mit jedermann auf der Straße – gleich ob schwarz, weiß, asiatisch oder orientalisch – verständigen konnte. Seine große musikalische Begabung, die Paul lange Jahre über als unnütz abgetan hatte, war nun zu seinem Beruf geworden. Leo leitete ein privates Orchester, hatte viele Auftritte und schrieb nebenbei Filmmusik, die ihm gutes Geld einbrachte. Um ungestört arbeiten zu können – wie er behauptete –, hatte er ein kleines Apartment gemietet, in dem er hin und wieder auch übernachtete. Natürlich diente diese Wohnung vor allem als Liebesnest, denn Leo hatte eine Freundin, eine Tänzerin namens Richy, die er seinem Vater so ganz nebenbei als »my sweetheart« vorstellte. Eine Heirat schien nicht geplant zu sein, was auch Marie seltsam fand, aber Paul hatte nicht die Absicht, seinem Sohn in dieser Beziehung ins Gewissen zu reden. Dazu fühlte er sich nicht berechtigt.

Paul hatte gespaltene Empfindungen in Bezug auf dieses Mädchen. Sie war bildhübsch, gertenschlank, ein südländischer Typ mit rabenschwarzem Haar und dunklen Augen, in denen ein herausforderndes Blitzen lag. Als Mann war er von ihr durchaus fasziniert, vermutlich hätte er sich ebenfalls in sie verliebt, wäre er in Leos Alter gewesen. Als Vater allerdings hatte er Bedenken, denn Richy war ebenso ehrgeizig wie hübsch. Momentan war sie arbeitslos, da die Tanzgruppe, der sie angehörte, sich aufgelöst hatte. So etwas geschah in New York häufig, da es viele private kulturelle Einrichtungen gab, die sich selbst finanzieren mussten, viel mehr als in Deutschland. Bei einer Pleite hatten die Künstler leider das Nachsehen, sie standen auf der Straße und mussten schauen, dass sie anderweitig unterkamen. Richy hatte mehrere Termine zum Vortanzen, und wie ihm schien, war sie entsprechend nervös und empfindlich, was auch Leo zu spüren bekam.

Vor allem aber Dodo. Das Wiedersehen der Geschwister, das zu Anfang sehr herzlich gewesen war, hatte ohne Zweifel Richys wegen eine ungünstige Wendung erfahren. Was genau passiert war, hatte weder er noch Marie erfahren, sicher war nur, dass Dodo nicht mit Richy zurechtkam und Leo sich letztlich auf die Seite seiner Freundin und gegen seine Schwester gestellt hatte. Dodo war darüber tief gekränkt gewesen und hatte den Kontakt zu ihrem Bruder abgebrochen. Die letzten Tage hatte sie in Maries »Atelier des Modes« verbracht, ein paarmal hatte sie sich auch mit Walter Ginsberg getroffen, der sich sehr gefreut hatte, sie wiederzusehen, und ihre Ansichten über Richy aus vollem Herzen teilte. Ebenso wie Marie hatte auch Walter versucht, Dodo davon zu überzeugen, die amerikanische Staatsbürgerschaft zu beantragen und in den USA zu studieren. Dodo hatte jedoch abgewinkt. Nein, sie wollte in Deutschland bleiben, sie hoffte auf einen Studienplatz an der Technischen Hochschule in München, wo sie Flugzeugbau studieren wollte. Sie hatte Kontakt zu dem Konstrukteur Willy Messerschmitt aufgenommen, bei dem sie in Augsburg ein Praktikum absolviert hatte, und er hatte versprochen, sich für sie einzusetzen.

»Du weißt, was für Flugzeuge in Deutschland gebaut werden!«, hatte Marie zu bedenken gegeben. »Jagdflieger, die für einen Kriegseinsatz bestimmt sind.«

Doch Dodo hatte sich stur gezeigt. Ja, es würden vor allem kriegstaugliche Flieger konstruiert, das sei richtig. Aber auch Linienmaschinen und Sportflieger. »Es ist in Deutschland nicht anders als in anderen Ländern«, behauptete sie. »Erzähl mir doch nicht, dass die USA keine Jagdflugzeuge bauen.«

Paul freute sich zwar, dass Dodo nun mit ihm und Kurt gemeinsam die Heimreise angetreten hatte, er fürchtete nur, dass sie sich letztlich doch für die USA entscheiden würde, denn dass Willy Messerschmitts Arm lang genug war, um einer jungen Frau mit jüdischer Abstammung ein Studium der Flugzeugtechnik zu ermöglichen, mochte er nicht so recht glauben. Auch wenn seine Dodo äußerlich der Typ Frau war, den die Machthaber in Deutschland bevorzugten: blondes Haar und blaue Augen, dazu war sie überschlank und konnte mit ihrem kurz geschnittenen Lockenkopf fast als Junge durchgehen. Doch vermutlich würde es nicht mehr lange dauern, bis er auch seine Tochter Dodo an die USA verlor.

Das klare Wissen darum, dass die Zukunft seiner Zwillinge nicht mehr in ihrem Heimatland Deutschland, sondern in Amerika lag, war mehr als bitter. Die Nazis hatten seine Familie in der Mitte durchgerissen, ihm seine geliebte Frau genommen und auch seine Kinder aus dem Land getrieben. Was blieb ihm noch? Warum kehrte er überhaupt nach Augsburg zurück?

Es war die Fabrik, das Vermächtnis seines Vaters. Dazu eine Handvoll geliebter Menschen, die in der Heimat auf ihn warteten. Und sein kleiner Sohn, auf dem alle seine Hoffnungen ruhten.

»Dreimal gewonnen!«, riss ihn Kurts laute Stimme aus der Versunkenheit. »Martin hat nur zweimal gewonnen, dabei ist er älter als ich. Darf ich ihm meine Autos zeigen, Papa?«

Wie unbefangen die Kinder doch sind, dachte Paul. Sie spielen, sie wetteifern, leben im Hier und Jetzt. Ich sollte mir daran ein Beispiel nehmen und nicht so viel grübeln. Man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen, den Alltag bewältigen, Probleme lösen und weitermachen. Immer weitermachen. Solange die Kraft reicht.

»Natürlich darfst du das, Kurt. Aber er soll zuerst seine Eltern um Erlaubnis bitten.«

»Machen wir, Papa …«

Martin stellte sich als gutmütiger Spielkamerad heraus, der Kurts ansehnlichen Fuhrpark bewunderte und sich als williger Tankwart bewährte. Paul sah den beiden eine Weile beim Spielen zu, dann verspürte er den Drang, etwas frische Luft zu schöpfen und dabei Ausschau nach Dodo zu halten. Er fand sie an Deck inmitten einer Gruppe junger Leute, mit denen sie eifrig diskutierte. Wie es schien, verstand man sich gut, hin und wieder gab es Gelächter, wobei Dodos helle Stimme deutlich herauszuhören war. Er winkte ihr kurz zu und begab sich an die Reling, atmete tief und ließ sich die kräftige Meeresbrise um die Nase wehen. Der Himmel war nahezu wolkenlos, nur ein paar zarte Schleier zogen weit oben vorüber, was der kräftigen Aprilsonne keinen Abbruch tat. Gleißend spiegelte sich das Licht auf den blaugrünen Wellen, das gleichmäßige Brummen und die leichte Vibration der Turbinen waren zu spüren, und Paul war für einen Moment voller Bewunderung für dieses große Schiff, diese Meisterleistung moderner Technik, das einsam inmitten des unendlichen Atlantiks seine Bahn gen Europa zog.

»So ist es«, hörte er eine männliche Stimme nicht weit entfernt. »Der Osten ist seit Urzeiten von Deutschen besiedelt worden. Deshalb ist es nur recht und billig, wenn die Stadt Danzig bald von den polnischen Hafenrechten befreit und deutsch wird, wie es der Führer gefordert hat …«

Das war entweder dieser Breitenbach, der heute Abend seinen Vortrag halten würde, oder ein Gleichgesinnter. Paul schaute unauffällig zur Seite und entdeckte Frau Hartmann und ihre Schwester, die mit zwei Herren im Gespräch waren.

»Polen ist ja landschaftlich sehr schön«, bemerkte jetzt Frau Kühn. »Wir waren im vergangenen Jahr dort bei einem Bekannten zu Besuch, der einen Gutshof besitzt.«

»Gewiss«, gab einer der Herren höflich zurück. »Ein schönes Land. Auch ist der Pole an sich kein unwerter Mensch. Nur leider ist das Land voller Juden, gnädige Frau. Eine Tragödie! Sie beherrschen den Handel, das Finanzwesen und mischen natürlich auch in der Regierung mit.«

»Ach wirklich? Das wusste ich gar nicht …«

»Nun – hierzulande hat der Führer gottlob dafür gesorgt, dass wir von den Machenschaften des jüdischen Wesens befreit wurden. Aber Länder wie Polen oder Ungarn, die müssten erst einmal gründlich gesäubert werden …«

Paul kannte diese Reden, die inzwischen überall öffentlich gehalten wurden und zu denen man besser schwieg, da jeder Widerspruch sinnlos schien.

»Ach ja«, ließ sich Frau Hartmann seufzend vernehmen. »Die Juden sind unser Unglück, das ist bekannt. Obwohl … es gibt ja auch nette Juden, nicht wahr, Eva? Dein alter Klassenlehrer zum Beispiel, der so begeistert für Kaiser und Vaterland in den Weltkrieg gezogen ist und mit nur einem Bein zurückkam …«

»Das sind seltene Ausnahmen«, schnitt die männliche Stimme ihr das Wort ab. »Was die Judenfrage anbelangt, so darf man sich da keinerlei Sentimentalitäten hingeben. Es gibt keine guten oder schlechten Juden. Jude ist Jude. Und die Juden müssen raus aus Europa!«

»Sie haben sicher recht«, seufzte Frau Kühn. »Unser Vater hat seinerzeit bei einem jüdischen Bankier Geld geliehen. Und stellen Sie sich vor, als er die Raten nicht mehr zahlen konnte, hat ihm der Jude das Häuschen genommen …«

»Sehen Sie, gnädige Frau. So sind sie, die Juden. Alles Halsabschneider!«

»Ach, wir sind ja so gespannt auf Ihren Vortrag, Herr Breitenbach …«

Paul wandte sich ab und ging auf die andere Seite des Decks, wanderte eine Weile unruhig hin und her, blieb dann stehen, um den jungen Leuten beim Shuffleboard zuzuschauen, und spürte, wie sich die Depression einer schweren Wolke gleich über ihn legte.

Warum hatte er sich nicht umgedreht und widersprochen? Ehrlich und mutig seine Meinung vertreten? Warum hatte er feige geschwiegen?

Aus Angst. Um seinen Sohn. Um seine Fabrik. Um die Menschen, die er liebte.

In der Nacht kam Seegang auf, und er kämpfte bis zum frühen Morgen mit einer peinigenden Übelkeit, die ihn auf der Hinreise nicht befallen hatte.

2

August 1939

Es würde wieder ein heißer Tag werden. Der Gärtner Christian gab den Fuchsien und Petunien in der runden Blumenrabatte vor der Tuchvilla vorsorglich einige Kannen Wasser, auch die Wiesen im Park hatten unter der Hitze gelitten und zeigten gelbliche Flecken. Über der Stadt Augsburg lag eine Dunstglocke, die sich nach Norden hin, wo die Fabrikanlagen der MAN lagen, verdichtete. In der Küche der Tuchvilla saß man um den großen Tisch, um noch rasch das zweite Frühstück einzunehmen, bevor Liesl die Arbeitsfläche für den Hefekuchen benötigte. Die Kanne mit dem Milchkaffee machte die Runde, Semmeln wurden mit Schinken oder Schnittwurst belegt, und die dreijährige Annemarie, die Fanny Brunnenmayer auf dem Schoß hielt, hatte ein marmeladenverschmiertes Mündchen.

»Jessus, Fanny, gib Obacht«, rief Liesl der Köchin warnend zu. »Sonst hast du die Erdbeermarmelade gleich an der Schürze.«

Fanny Brunnenmayer, die eigentlich schon »auf dem Altenteil« war, wie sie es scherzhaft nannte, verbrachte ihre Zeit nach wie vor in der Küche. Dort hatte man ihr einen Stuhl mit zwei Kissen ausgepolstert und einen Schemel für die wehen Beine davorgestellt. Von diesem »Thron« aus regierte sie immer noch alles, was in der Küche stattfand, und hielt mit ihrer Meinung niemals hinter dem Berg.

»Wenn’s dem Mädelchen nur schmeckt«, meinte sie gutmütig und wischte der Kleinen mit einem Tuch über den Mund. »Eine halbe Semmel mit Erdbeermarmelade hat’s schon gegessen. Die weiß halt, was gut ist, unsere Annemarie.«

Liesls und Christians Töchterlein war ein schmales blondes Kind, das die riesigen blauen Augen seines Vaters geerbt hatte. Die abstehenden Ohren waren ihr – gottlob – erspart geblieben, aber die Schüchternheit ihres Papas lag auch ihrem Wesen zugrunde. Außer zu ihren Eltern, der Großmutter Auguste und zu Fanny Brunnenmayer ging sie freiwillig zu keinem Menschen, und wenn gar der Briefträger oder einer der Lieferanten in die Küche kam, versteckte sie sich ängstlich hinter der Köchin, deren breiter Rücken guten Schutz versprach. Dafür hegte sie eine tiefe Zuneigung zu dem Hund Willi, der sich an den Vormittagen, wenn Kurt in der Schule war, meist in der Küche herumtrieb, und nicht selten hockten die beiden – die Dreijährige und der große braune Hund – einträchtig unter dem Tisch, um ein paar Kekse oder eine Scheibe Brot miteinander zu teilen.

Auguste, die zur gnädigen Frau Alicia gerufen worden war, kehrte schnaufend in die Küche zurück, wischte sich mit dem Schürzenzipfel den Schweiß von der Stirn und nahm sich eine Semmel aus dem Korb.

»Was glaubt’s ihr, hat sie wieder von mir gewollt?«, erzählte sie kopfschüttelnd. »Die weißen Lederstiefelchen mit Pelzbesatz hat sie unbedingt haben müssen, die Gnädige. Grad heute, wo es wieder so heiß werden wird. Stundenlang hab ich nach den dummen Stiefeln suchen müssen, weil sie meinte, jemand könnte sie gestohlen haben …«

»Ach Gott!«, rief Hanna erschrocken. »Meinst du etwa die aus Saffianleder, die mit vielen kleinen Knöpfen zugemacht werden?«

»Ja, genau die«, gab Auguste zurück, während sie gleichzeitig ihren Kaffee aus dem Becher schlürfte.

»Aber die haben wir doch schon vor zwei Jahren ans Winterhilfswerk gegeben«, seufzte Hanna. »Erinnerst du dich nicht?«

»Freilich!«, gab Auguste zurück. »Aber der Gnädigen hätte ich das nicht sagen dürfen, weil sie sich nicht erinnern kann und mir erzählt hätte, ich würde sie belügen. Gib doch einmal den Räucherschinken hinüber, Humbert.«

»Eine Scheibe für jeden!«, warf Fanny Brunnenmayer warnend ein, da Auguste schon die zweite Scheibe auf der Gabel hatte.

»Ist ja gut«, murrte Auguste. »War mir nur an der Gabel hängen geblieben.«

»Ich sag’s nur, weil gestern für den Christian, der immer als Letzter kommt, nix mehr da gewesen ist!«, beharrte die Köchin.

»Da wird der Willi sich wieder mal gütlich getan haben«, meinte Auguste mit harmloser Miene und belegte sich die Semmelhälfte mit Schinken.

»Ja, mit der gnädigen Frau Alicia steht es net gut«, seufzte Else bekümmert. »Ganz merkwürdige Sachen redet sie manchmal. Die Hauptschlagader am Knie hätt sie sich gebrochen, hat sie mir gestern erzählt, da hab ich gar net gewusst, was ich drauf antworten sollte.«

Es war leider nicht mehr zu übersehen, dass Alicia Melzer, die im vergangenen Jahr noch bei recht guter Gesundheit ihren achtzigsten Geburtstag gefeiert hatte, in letzter Zeit ein wenig seltsam geworden war. Immer häufiger trug sie Hanna und Auguste auf, irgendwelche Gegenstände, Hüte oder Kleider herbeizubringen, die sie gar nicht benötigte und die zum Teil schon lange nicht mehr im Haus waren. So hatte sie Auguste vor einigen Tagen beschimpft, das bestickte Taschentuch, das sie bei Pauls Taufe benutzt hatte, »verschlampt« zu haben. Auch ihre Ausdrucksweise, die stets zurückhaltend und angemessen gewesen war, hatte sich verändert. Humbert hatte mit Entsetzen vernommen, dass die gnädige Frau Alicia ihre Tochter Lisa mit dem bösen Ausdruck »Fettwanst« bedacht hatte.

»Am besten geht man nicht weiter darauf ein«, riet Humbert. »Man erledigt ihren Auftrag, bleibt freundlich und versucht, sie abzulenken, wenn sie sich in etwas verbissen hat. Auf keinen Fall darf man ihr widersprechen …«

»Du hast gut reden«, spottete Auguste. »Du hast ja nicht viel mit ihr zu tun, Humbert. Ich und die Hanna – wir kriegen es ab.«

»Ach, ich finde das nicht so schlimm«, fiel Hanna begütigend ein. »Sie wird halt ein wenig wunderlich, das darf sie doch in ihrem Alter.«

»Hanna, die gute Seele der Tuchvilla«, sagte Auguste spöttisch und biss in ihre Schinkensemmel. »Eines Tages kriegst du den Reichsverdienstorden für Sanftmut und Fügsamkeit.«

Die kleine Annemarie strampelte ungehalten und rutschte von Fanny Brunnenmayers Schoß, um gleich darauf unter dem Tisch zu verschwinden. Dort hatte Willi schon auf seine Freundin gewartet und ließ sich bereitwillig mit der halben gebutterten Semmel füttern, die Annemarie ihm vor die Schnauze hielt.

»Dass das Kind allweil mit dem Hund herumkriecht«, murrte Auguste. »Wo der dauernd Haare verliert und vielleicht sogar Flöhe hat.«

»Ach, lass sie doch, Mama«, meinte Liesl. »Nachher kommt Kurt aus der Schule, dann haben wir den Willi gesehen.«

Hanna schenkte Kaffee nach und meinte, dass der arme Kurti viel zu oft droben in seinem Zimmer hocken würde.

»Das ist doch net normal, dass ein Junge so viel lernen muss«, fand sie. »Grad jetzt im Sommer, wo er draußen im Park umherlaufen könnt.«

»Ach – jetzt gibt es bald Sommerferien«, warf Humbert ein. »Dann ist Schluss mit der Paukerei.«

»Der Bub vermisst halt seine Mutter«, sagte Fanny Brunnenmayer. »Und seitdem er mit dem gnädigen Herrn und dem Fräulein Dodo in New York gewesen ist, hat sich sein Kummer noch verschlimmert. Ist halt kein Zustand, dass der eine Teil der Familie hier und der andere Teil drüben in Amerika lebt. Aber das muss halt so sein, weil die verdammten Nazis keine Juden im Land haben wollen.«

»Du sollst net immer auf die Nazis schimpfen, Köchin«, beschwerte sich Else. »Freilich, das mit den Juden, das ist net recht, aber dafür kann der Führer ja nix. Das ist der Himmler, der ist daran schuld. Und auch der Goebbels, der allweil gegen die Juden hetzt. Aber auf unseren Führer Adolf Hitler, da lass ich nix kommen!«

»Weil du ihm in die schönen blauen Augen geschaut hast«, spottete Fanny Brunnenmayer. »Da meinst du, er sei Gottvater und Jesus Christus in einer Person. Wie dumm kann eine erwachsene Person denn sein, die sich von so einem Kerl becircen lässt?«

Aber Else, die vor zwei Jahren an der Straße gestanden hatte, als der Führer durch Augsburg gefahren war, wollte so etwas nicht hören.

»Da kannst du net mitreden, Köchin«, behauptete sie. »Ich hab ihn doch gesehen, keine zwei Meter von mir entfernt ist er vorbeigefahren. Das Verdeck von seinem Auto war offen, und ich hab ihm geradewegs in die Augen geschaut. An dem Mann ist kein Falsch, das ist ein Auserwählter, ein ganz besonderer Mensch. Darauf schwör ich jeden Eid!«

»Jetzt reg dich doch net so auf, Else«, meinte Auguste. »Ein besonderer Mensch ist der Hitler gewiss. Und er hat viel für Deutschland getan, das ist auch wahr. Die Arbeitslosen hat er von der Straße geholt. Der Maxl verdient mit der Gärtnerei so gut, dass er schon drei Leute eingestellt hat, und in der Fabrik des gnädigen Herrn läuft’s auch besser.«

Else nickte zufrieden, die anderen hielten sich jedoch mit ihrer Ansicht zurück. Es war schon richtig, dass es in Deutschland aufwärtsging, die Geschäfte waren voller Waren, man konnte sich wieder etwas leisten, und jeder, der arbeiten wollte, fand eine Beschäftigung. Vor allem die MAN, wo die Motoren und großen Maschinen hergestellt wurden, brauchte ständig Arbeiter, und unten in Hochfeld bei den Bayerischen Flugzeugwerken waren Hunderte von Leuten beschäftigt, auch viele Frauen. Für die Armen sorgte die Volkswohlfahrt, die immer wieder auf ihren Plakaten schrieb, dass in Deutschland niemand hungern müsse.

Dennoch konnte weder Hanna noch Humbert dem Nationalsozialismus etwas abgewinnen. Hanna äußerte sich nur selten dazu, weil sie keine war, die ihre Meinung offen zur Schau trug. Aber ihr gefiel das Großmäulige der Nazis nicht, und es bedrückte sie, dass sie so abfällig von der Kirche redeten. Humbert hingegen, der täglich die Zeitung las, versicherte ihnen immer wieder, dass Hitler auf einen Krieg aus sei und dass es bald wieder so kommen würde wie damals in Verdun. Was er genau damit meinte, erklärte er nicht, aber sie alle wussten, dass Humbert im Weltkrieg Dinge erlebt hatte, die ihn beinahe um den Verstand gebracht hatten.

»Jetzt macht’s einmal, dass ihr fertig werdet«, meinte Liesl, die solche Gespräche gar nicht liebte. »Ich muss den Hefekuchen machen, und die Schnitzel für das Mittagessen sind auch noch net paniert.«

»Macht’s dir Freud, deine Mutter herumzuhetzen?«, schimpfte Auguste ihre Tochter. »Hab ja kaum Zeit gehabt, eine Semmel zu essen, da scheuchst du uns schon davon.«

»Es tut mir leid, Mama«, meinte Liesl schuldbewusst. »Aber es ist auch noch für den Abend allerlei vorzubereiten. Weil sich doch der Herr von Klippstein mit Gemahlin schon wieder angesagt hat.«

Davon hatte Auguste noch gar nichts gewusst, und gleich lief ihr die Galle über.

»Der schon wieder!«, stöhnte sie. »Seit wann kommen die denn jetzt alle zwei Wochen in die Tuchvilla? Früher sind sie höchstens alle zwei Monate mal hier aufgetaucht, und das war schon lästig genug. Na prächtig. Da dürfen wir wieder die gnädige Frau Gerti bedienen und uns ihre Unverschämtheiten anhören. Früher hat sie hier bei uns in der Küche gesessen, und jetzt spielt sie die Gnädige und kommandiert uns herum. Fehlt nur noch, dass ich vor ihr einen Knicks machen muss.«

Gerti, die sich jetzt »Gertraut von Klippstein« nannte, war Kammerzofe in der Tuchvilla gewesen, bevor sie sich – wie Auguste es gern ausdrückte – das Treppchen hinaufgeheiratet hatte und Ernst von Klippsteins Ehefrau wurde. Von Klippstein war eine Weile Teilhaber der Melzer’schen Tuchfabrik gewesen, hatte dann Paul Melzers Schwägerin Tilly geheiratet und war mit ihr nach München gezogen. Die Ehe hielt nicht lange – Tilly war inzwischen mit Dr. Jonathan Kortner verheiratet, und von Klippstein, der seit Jahren überzeugter Nationalsozialist war, hatte sein Glück bei der blonden Gerti gefunden.

»Das Gästezimmer hab ich heute früh schon in Ordnung gebracht«, vermeldete Hanna. »Zwei Nächte werden sie hier verbringen, dann fahren sie wieder nach München zurück.«

»Der gnädige Herr ist auch nicht erfreut über diese Besuche«, sagte Humbert, während er sich von seinem Platz erhob und Hanna Becher und Teller für den Abwasch reichte. »Wie ich hörte, schnüffelt Herr von Klippstein überall in der Fabrik herum, schaut sich die Bücher an und gibt Anweisungen, was die Produktion betrifft.«

»Darf er das denn?«, fragte Auguste ärgerlich. »Die Fabrik gehört doch unserem gnädigen Herrn. Dem hat doch keiner etwas vorzuschreiben, oder?«

Humbert streifte zwei Krümel von seiner Hose und stand auf, um die Jacke seiner Livree überzuziehen.

»Genau kann ich es nicht sagen«, meinte er gedehnt und runzelte die Stirn. »Aber der Herr von Klippstein hat die Aufgabe, verschiedene Industriebetriebe zu besuchen und dort nach dem Rechten zu sehen.«

»Der schaut nach, ob sie auch die rechte nationalsozialistische Gesinnung haben«, ließ sich Fanny Brunnenmayer hören, der so leicht nichts entging, was die Bewohner der Tuchvilla und die Fabrik betraf. »Und grad darum muss unser gnädiger Herr fein höflich zu ihm sein, auch wenn es ihm schwerfällt.«

»Was für ein Elend«, gab Auguste beklommen von sich. »Darum spielt sich diese dumme Gans so vor uns auf. Brillantringe an allen Fingern, Kleider und Kostüme nach der neuesten Mode, und die Schuhe, die sie trägt, die haben ein Vermögen gekostet. Was der für ein Geld an diese Person hängt! Feist ist sie geworden, der Busen sprengt bald die Bluse …«

»Da müsstest doch grad du net neidisch sein, Auguste«, meldete sich Else spöttisch zu Wort.

»Flachbrüstig war ich freilich nie!«, versetzte Auguste und reckte sich stolz. Dabei warf sie einen verächtlichen Blick auf Elses Bluse, unter der sich zu keiner Zeit weibliche Formen gewölbt hatten.

Es läutete, das galt Auguste, die in den Anbau zur gnädigen Frau Elisabeth gerufen wurde. Hanna rüstete sich mit Staubwedel, Eimer und Lappen, um das Herrenzimmer gründlich zu reinigen, das heute Abend sicher benutzt werden würde, Humbert eilte davon, um im Speisezimmer die letzten Reste des herrschaftlichen Frühstücks abzuräumen und den Tisch für das Mittagsmahl einzudecken. Liesl zog ihre kleine Tochter unter dem Tisch hervor und wischte ihr die Händchen sauber, dann nahm sie die Kleine auf den Arm und öffnete das Fenster.

»Wo der Papa heut wieder so lange bleibt«, meinte sie. »Der hat über seinem Park und den Blumenrabatten das Frühstück vergessen.«

»Papa! Blume. Pittuie …«

»Petunie meinst du wohl, wie?«, lachte Liesl.

»Pettuie … Pettumme … Pettute …«

Inzwischen hatte Liesl ihren Liebsten drüben bei den Pferden entdeckt und winkte ihm, endlich herbeizukommen.

»Der Fritz hat die zwei Stuten mit den Fohlen auf die andere Koppel geführt, da hat mein Christian natürlich mittun müssen«, meinte sie kopfschüttelnd. »Ist halt ein gutmütiger Hansl.«

Die Trakehner, die Elvira von Maydorn vor einigen Jahren aus Pommern mitgebracht hatte, wurden inzwischen von Augustes jüngstem Sohn Fritz betreut. Elviras Liebling, der Hengst Dschingis Khan, war im vergangenen Jahr zu ihrem allergrößten Kummer plötzlich eingegangen, hatte Krämpfe bekommen und sich nicht mehr erholt. Auch der Tierarzt hatte nicht mehr helfen können. Daraufhin hatte Elvira, die ohnehin mit dem alten Rückenleiden zu tun hatte, beschlossen, die Pferdezucht in jüngere Hände zu geben. Fritz Bliefert, Augustes Jüngster, ein rechter Pferdenarr, der schon seit Jahren jede freie Minute im Stall verbrachte, schien ihr dafür genau der Richtige. Er hatte inzwischen die Volksschule abgeschlossen, bewohnte ein kleines Zimmer im Haus des älteren Bruders und widmete sich vom frühen Morgen bis zum späten Abend seinen geliebten Trakehnern.

»Gib mir einmal die Rührschüssel und den großen Holzlöffel«, ließ sich Fanny Brunnenmayer aus dem Hintergrund vernehmen. »Dann rühr ich schon mal die Butter weich, Eier, Mehl, Zucker und die angesetzte Hefe kannst mir auch bereitstellen.«

Liesl warf noch einen prüfenden Blick zur Koppel hinüber, ob Christian ihr Winken auch wahrgenommen hatte. Als sie sah, dass er sich auf den Weg herüber zur Tuchvilla machte, schloss sie das Fenster und setzte Annemarie auf den Boden.

»Wird dir das Rühren auch net zu anstrengend, Fanny?«, erkundigte sie sich.

»Solang ich net mit den Beinen rühren muss, ist’s gut. In den Armen hab ich noch genug Kraft. Hab immerhin bald fünfzig Jahre lang Pfannen und Topfdeckel geschwungen.«

Während Fanny Brunnenmayer eifrig die Butter rührte, machte sich Liesl daran, die Schnitzel zu klopfen, zu würzen und dann mit Mehl zu bestäuben, bevor sie sie panierte. Klein Annemarie war unterdessen schon wieder unter dem Tisch verschwunden, um es sich neben Willi bequem zu machen.

»Weißt du, Fanny«, sagte Liesl, nachdem sie eine Weile schweigend ihrer Tätigkeit nachgegangen waren, »der Christian hat da so eine Idee gehabt. Aber ich wollt lieber erst einmal fragen, was du dazu meinst.«

»Frag nur«, erwiderte die Köchin und schlug auf ein Klümpchen Butter ein, das sich nicht auflösen wollte.

Liesl tat noch einen tiefen Atemzug, um sich Mut zu machen, weil ihr Christians Vorschlag ein wenig ungehörig erschien.

»Es ist halt so«, fing sie an. »Der Christian … also wir beide, ich und der Christian, wir wollen doch gern noch ein zweites Kind. Ein Bub soll es dieses Mal sein, hat der Christian gesagt …«

»Noch ein Kind?«, fiel Fanny Brunnenmayer wenig begeistert ein. »Wie soll das denn gehen, mit zweien? Da kommst ja kaum noch zu deiner Arbeit als Köchin, Mädel!«

»Ach, das geht schon«, tat Liesl den Einwand leichtherzig ab und tunkte ein Schnitzel in die aufgeschlagenen Eier. »Es ist halt nur die gleiche Sach wie beim ersten Kind. Wir sind ja fleißig dabei, aber es klappt halt net.«

Fanny Brunnenmayer runzelte die Stirn. Sie hatte die Liesl gern, hatte sie mit Bedacht zu ihrer Nachfolgerin in der Tuchvilla herangezogen – aber über das Eheleben ihres Zöglings wollte sie so wenig wie möglich wissen. Das ging sie nichts an, und da konnte sie auch keinen Rat geben, weil sie als lebenslange Junggesellin nichts von der Ehe verstand.

»Da hat der Christian neulich gemeint, dass ich vielleicht einmal eine Luftveränderung brauchen täte«, fuhr Liesl fort. »Eine Woche droben in den Bergen in einem kleinen Gasthof, wo’s net so teuer ist. Der Maxl hat ihm da eine Adresse gegeben …«

Fanny Brunnenmayer hielt mit Rühren inne und griff nach den Eiern, die Liesl ihr zurechtgelegt hatte.

»Dahin läuft der Hase also«, meinte sie schmunzelnd. »Du willst wissen, ob wir in der Tuchvilla eine ganze Woche lang ohne euch beide auskommen können. Was soll ich dazu sagen? Leicht wird’s net werden, aber gehen wird’s schon.«

»Ich hab mir halt gedacht, dass die Hanna und auch die Auguste dir zur Hand gehen könnten«, meinte Liesl zögerlich. »Aber wenn dann das Mittagsmahl jeden Tag missrät und am Ende noch Gäste kommen – ach, ich weiß net, ich glaub fast, wir sollten das nicht tun.«

Die Köchin schlug bedächtig drei Eier in die Butter und rührte vorsichtig um, bevor sie den Zucker dazugab.

»Jetzt hör mir einmal zu, Mädel«, sagte sie dann. »Solang ich noch Augen im Kopf hab und einen Mund zum Reden, wird das Mittagsmahl in der Tuchvilla schon gelingen. Also denk ich, dass du unbesorgt mit deinem Christian in die Berge fahren kannst. Nur mit der Herrschaft müsst ihr das freilich bereden und euch die Erlaubnis holen.«

»Das versteht sich«, meinte Liesl erleichtert.

»Ich gönn’s euch gern«, meinte die Köchin und langte nach dem Mehl. »Urlaub hat’s bei mir damals net gegeben, höchstens ein paar freie Tage, aber da bin ich meistens in der Tuchvilla geblieben, weil ich ja net gewusst hätte, wo ich hinfahren sollt. Verwandte hab ich net, und so ganz allein in die Fremde fahren, das war net meine Sach …«

Die Tür zum Hof wurde geöffnet, und Christian trat staubbedeckt in die Küche. Er wechselte einen fragenden Blick mit Liesl, und als die ihm lächelnd zunickte, strahlten seine Augen.

»Wo ist denn mein kleiner Schatz?«, fragte er und spähte unter den Tisch. »Na komm zum Papa, Mädelchen. Eine Runde fliegen.«

Die Kleine robbte unter dem Tisch hervor und lief quietschend vor Freude auf ihn zu.

»Fliegen Papa!«

»Aber doch nicht hier in der Küche!«, rief Liesl eilig, denn Christian hatte sein Töchterlein schon hochgehoben, um sich mit ihr im Kreis zu drehen. »Der ganze Staub kommt uns in die Schnitzel.«

Folgsam trug Christian die Tochter hinaus auf den Hof, wo man die beiden bald darauf lachen und jauchzen hörte. Danach setzte sich Christian mit seiner Tochter an den Tisch, wo Liesl schon seinen Becher gefüllt und die restlichen beiden Semmeln, Butter und Schinken zurechtgestellt hatte.

»Lass es dir schmecken«, meinte sie. »Und morgen bist du pünktlich zum zweiten Frühstück in der Küche. Ich kann dir net immer etwas aufheben.«

Christian nickte gehorsam und hatte Mühe, die Butter auf die Semmel zu schmieren, weil die kleine Annemarie auf seinem Schoß mit energischen Ärmchen dazwischenmengte.

»Dann wird also bald Urlaub gemacht«, meinte Fanny Brunnenmayer und reichte Liesl die Teigschüssel, in der jetzt alle Zutaten verrührt waren. Liesl deckte ein frisches Tuch darüber und stellte sie auf den Küchenschrank, damit der Teig aufgehen konnte. Dann nahm sie die große Bratpfanne vom Haken und fachte das Herdfeuer an, was die Hitze, die sowieso schon in der Küche herrschte, noch vergrößerte. Fanny Brunnenmayer hatte sich energisch gegen das Vorhaben der gnädigen Frau Elisabeth gestellt, die einen Gasherd hatte anschaffen wollen.

»So lang ich im Haus bin«, hatte sie gesagt, »so lang soll auch mein treuer Kohleherd bleiben. Wenn ich einmal hinausgetragen werde, dann könnt’s wegen mir so einen stinkerten Giftofen anschaffen!«

»Wenn Sie damit einverstanden sind, Frau Brunnenmayer«, meinte Christian und wechselte wieder einen Blick mit Liesl. »Dann würden wir schon gern einmal in die Berge fahren. Dann könnte Annemarie auch einmal sehen, wie schön ihre Heimat ist.«

»Meinetwegen könnt’s ruhig fahren«, sagte Fanny Brunnenmayer und zog das Taschentuch aus der Schürzentasche, um sich die Stirn zu wischen. »Wann soll’s denn losgehen?«

»Im Frühherbst«, meinte Liesl fröhlich. »Da wär im Park noch net so viel zu tun, meint der Christian. Später, da will er pflanzen, da geht’s halt net.«

Christian wiegte seine kleine Tochter auf den Knien und nickte zu Liesls Erklärung. Dann aber hielt er inne, fuhr mit der Hand in die Hosentasche und zog ein zerknittertes Papier heraus.

»Das hätt ich beinahe vergessen«, meinte er und warf das Papier auf den Tisch. »Ist schon gestern gekommen, aber Humbert hat’s mir erst heute früh in die Hand gedrückt. Und da hab ich es in die Hosentasche gesteckt.«

»Was ist es denn?«, fragte Liesl, die den Fetttopf herbeigetragen hatte und ein gutes Stück Schmalz in die Bratpfanne warf. »Doch keine Rechnung? Das neue Kinderbett haben wir ja schon bezahlt.«

»Nein«, meinte er unsicher. »Etwas ganz Dummes. Eine Einberufung zur Wehrmacht. Gewiss nur wieder so eine Übung, am Montag soll ich mich melden.«

»Eine Übung?«, fragte Fanny Brunnenmayer. »Was wird denn da geübt?«

»Ach, die haben vielleicht neue Gewehre, mit denen wir uns vertraut machen sollen. Falls es einmal zu einem Krieg kommt, weißt du?« Er sah zu Liesl hinüber, die sich mit erschrockenen Augen zu ihm umgewandt hatte.

»Musst dich net sorgen, Liesl«, sagte er lächelnd. »Das sind höchstens zwei Wochen. Da bin ich lange vor unserem Urlaub wieder hier.«

Dann fing er geistesgegenwärtig sein Töchterlein auf, das beinahe rücklings von seinen Knien gefallen wäre.

3

Warte nur, dachte Henny wütend. Eines Tages kriege ich dich. Und dann bezahlst du für alles, was du uns antust.

Mitleidig schaute sie zu Onkel Paul hinüber, der sich unter Aufwendung aller Diplomatie, die ihm zu Gebote stand, gegen Ernst von Klippsteins Forderungen wehrte. Seine Chancen standen schlecht – Ernst von Klippstein war Funktionär der Reichswirtschaftskammer und besuchte regelmäßig verschiedene Betriebe, um dort »der Leitung mit hilfreicher Hand zur Seite zu stehen«. In Wirklichkeit war er einfach nur ein Gesinnungskontrolleur, ein mieser Spitzel, und gerade deshalb brandgefährlich.

»Kommen wir zum nächsten Punkt«, sagte von Klippstein, der eine Liste mit Notizen vor sich liegen hatte. Zuvor war er mit Onkel Paul durch die Fabrik gelaufen, hatte überall herumgeschnüffelt, mit den Vorarbeitern und den Arbeiterinnen geredet und im Verwaltungsgebäude die Bücher eingesehen.

»Ich bin der Ansicht, dass du die Produktion von bedruckten Baumwollstoffen weiter reduzieren musst und stattdessen auf grobes Leinen mit Baumwolle umsteigen solltest. Dicht gewebt und widerstandsfähig.«

Onkel Paul zeigte mit keiner Miene, was er von diesem Vorschlag hielt, der nicht zum ersten Mal gemacht wurde. Grober, haltbarer Stoff, aus dem man Rucksäcke und andere Ausrüstungsteile für die Wehrmacht herstellen konnte, darum ging es.

»Das wäre schade, weil wir gerade für bedruckte Baumwollstoffe viele Abnehmer haben. Sie werden uns sozusagen aus der Hand gerissen.«

»Mag sein, Paul«, erwiderte von Klippstein unbeeindruckt. »Aber private Abnehmer sind für die Fabrik von untergeordnetem Interesse. Wenn du weiterhin eine ausreichende Rohstoffzuteilung erhalten willst, dann solltest du dich vor allem an staatlichen Aufträgen orientieren.«

»Das tun wir ja«, kam Henny ihrem Onkel zu Hilfe. »Wir produzieren überwiegend Uniformstoffe für die Wehrmacht, nur ein kleiner Teil der Produktion geht an die Kleiderindustrie. Schließlich wollen die Frauen in Deutschland hübsch und modisch angezogen sein. «

Wie üblich ignorierte von Klippstein Hennys Gesprächsbeitrag. Er hatte eine höchst perfide Art, sich mit seinen Notizen zu beschäftigen oder Kaffee zu trinken, während sie sprach, und dann weiterzumachen, ohne auf das Gesagte einzugehen. Sie hasste ihn dafür. In von Klippsteins Weltschau hatte eine Frau zu Hause zu bleiben, Kinder zu bekommen und fürs Essen zu sorgen. Dass sie, Henriette Bräuer, hier in der Fabrik mindestens genauso gut Bescheid wusste wie Onkel Paul, war für Klippi, wie Mama ihn nannte, jenseits aller Vorstellungskraft.

Auch dieses Mal hatte er nicht die Absicht, Henny eine Antwort zu geben. »Ich erwarte eine Entscheidung zu diesem Punkt innerhalb der nächsten vierzehn Tage«, sagte er zu Paul.

Er setzte ihm also die Pistole auf die Brust, dieser widerliche Erpresser! Henny hatte gute Lust, ihm den Inhalt ihrer Kaffeetasse ins Gesicht zu klatschen. Natürlich tat sie das nicht, es wäre dumm gewesen. Aber allein die Vorstellung brachte ihr ein wenig Erleichterung.

»Im Übrigen – und da komme ich zu einem weiteren Punkt«, fuhr der Quälgeist fort. »Auf die Dauer scheint mir die Doppelbelastung mit Spinnerei und Weberei unwirtschaftlich. Von der Druckerei einmal ganz abgesehen, die kannst du eigentlich zumachen.«

Na klar. Uniformen brauchten keine hübschen bunten Muster. Und Rucksäcke auch nicht. Hauptsache grau und hässlich. Was aus den Arbeitern der Farbdruckerei werden sollte, interessierte ihn nicht.

»Das erscheint mir sehr problematisch«, wandte Onkel Paul ein. »Wenn ich die Spinnerei schließe, muss ich die Garne einkaufen. Und die Produktion der Weberei wird sich nicht erhöhen, da mir die Maschinen fehlen.«

»Die Garne könnte ich dir beschaffen«, meinte von Klippstein lächelnd. »Die alten Spinnmaschinen kannst du ausmustern, die sind sowieso nicht mehr zeitgemäß, dafür stellst du mechanische Webstühle auf. Den Preis für die Garne werden wir schon aushandeln, da stehe ich dir selbstverständlich zur Seite. Überleg dir meinen Vorschlag – ich denke, er ist zukunftsträchtig für die Fabrik.«

»Unsere Ringspinner sind immer noch hervorragend, in ganz Deutschland gibt es keine besseren«, behauptete Henny kühn. »Es wäre schade, sie stillzulegen.«

Auch dieses Mal ging von Klippstein nicht auf ihren Einwand ein. Die Ringspinner wie auch alle anderen Maschinen hatte seinerzeit Jacob Burkard, Tante Maries Vater, konstruiert. Er war Jude gewesen, was von Klippstein bekannt war.

»Woher willst du die Ausstattung für eine erweiterte Weberei bekommen?«, versuchte auch Onkel Paul, den Vorschlag zu untergraben. »Da müsste man erst einmal eine Menge Geld in die Hand nehmen, um Maschinen zu kaufen. Nein, ich fürchte, eine solche Umstrukturierung würde schon aus diesem Grund scheitern.«

Von Klippstein ließ sich auch von diesem Einwand nicht beeindrucken. Er setzte ein geheimnisvolles Lächeln auf und meinte, Onkel Paul müsse sich in dieser Hinsicht keine Gedanken machen.

»Ich denke, ich könnte dir da unter die Arme greifen, Paul. Wir haben einige Betriebe, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr arbeiten – da käme man an die nötigen Maschinen für geringe Mittel heran.«

Onkel Paul nickte wortlos und starrte auf den Teller mit Gebäck, den Angelika von Lützen, die neue Sekretärin, »für die Herren« bereitgestellt hatte. An einer Konferenz nahmen ihrem Verständnis nach nur Herren teil, Hennys Funktion sah sie eher als Protokollführerin.

»Du weißt ja, Paul«, fuhr von Klippstein in freundschaftlichem Ton fort. »Ich richte immer mein besonderes Augenmerk auf die Melzer’sche Tuchfabrik, weil ich ja seinerzeit Teilhaber war und auch aus anderen Gründen gewisse Verbindungen zur Familie Melzer bestehen.«

»Das ist mir durchaus bewusst«, gab Onkel Paul zur Antwort, ohne auf den jovialen Ton seines Gegenübers einzugehen.

Leider war nicht von der Hand zu weisen, dass die Fabrik durch von Klippsteins Protektion mit voller Kapazität arbeiten konnte, während viele andere Textilfabriken im Augsburger Industriegebiet aus Mangel an Rohstoffen Kurzarbeit eingeführt hatten. Dafür produzierte die Melzer’sche Tuchfabrik zunehmend in staatlichem Auftrag Stoffe für Wehrmachtsuniformen. Und demnächst also auch noch groben, haltbaren Stoff für Rucksäcke und ähnliches Zeug.

»Sind wir durch?«, erkundigte sich Onkel Paul ungeduldig und schaute auf seine Armbanduhr. »In der Tuchvilla warten sie schon mit dem Mittagsessen auf uns.«

Nervös konsultierte nun auch von Klippstein seine Uhr. Seine herzensliebste Gerti, die sich seit einiger Zeit »Gertraut« nennen ließ, achtete bei den Essenszeiten auf Pünktlichkeit.