8,99 €

Mehr erfahren.

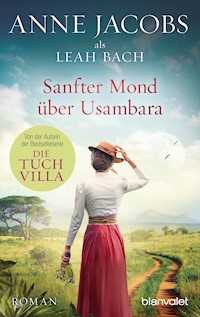

- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Afrika-Saga

- Sprache: Deutsch

Faszinierendes Afrika und eine Liebe so groß wie das Leben selbst

Charlottes und Georges Glück scheint nichts mehr im Wege zu stehen: Endlich können sie sich ihrer jahrelang verborgenen Liebe hingeben. Doch dann kann George seiner Abenteuerlust nicht widerstehen, und er bricht auf zu einer gefährlichen Expedition. Charlotte kauft unterdessen eine Kaffeeplantage in den Usambara-Bergen, um ihrer Cousine Klara eine Existenz aufzubauen – und um sich von ihrer Sehnsucht nach George abzulenken. Als seine Briefe immer seltener eintreffen, bangt sie um sein Leben … Werden die beiden Liebenden wieder zueinanderfinden und glücklich werden?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 852

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Buch

Charlottes und Georges Glück scheint nichts mehr im Wege zu stehen: Endlich können sie sich ihrer jahrelang verborgenen Liebe hingeben. Doch dann kann George seiner Abenteuerlust nicht widerstehen, und er bricht auf zu einer gefährlichen Expedition. Charlotte kauft unterdessen eine Kaffeeplantage in den Usambara-Bergen, um ihrer Cousine Klara eine Existenz aufzubauen – und um sich von ihrer Sehnsucht nach George abzulenken. Als seine Briefe immer seltener eintreffen, bangt sie um sein Leben … Werden die beiden Liebenden wieder zueinanderfinden und glücklich werden?

Autorin

Leah Bach ist das Pseudonym der Erfolgsautorin Anne Jacobs, die mit ihrer Trilogie um »Die Tuchvilla« und »Das Gutshaus« die Leser begeistert und die Bestsellerlisten stürmt.

Von Anne Jacobs bereits erschienen

Die Tuchvilla · Die Töchter der Tuchvilla · Das Erbe der Tuchvilla

Das Gutshaus: Glanzvolle Zeiten · Das Gutshaus: Stürmische Zeiten

Der Himmel über dem Kilimandscharo · Sanfter Mond über Usambara

Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag

Anne Jacobs

schreibt als

Leah Bach

Sanfter Mond über Usambara

Roman

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2012 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Redaktion: Kristina Lake-Zapp Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (Vlasov Yevhenii; Sergey Pesterev; de2marco; Madlen; kyslynskahal; Maxim Petrichuk; Tomas Florian) Karte: © www.buerosued.de ng · Herstellung: sam/wag

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN: 978-3-641-24583-2V002

www.blanvalet.de

Teil I

Mai 1906

Charlotte Johanssen lehnte den schmerzenden Kopf gegen das Polster und schloss die Augen, um sich für einen Moment dem gleichmäßigen Rattern des Zuges zu überlassen. War sie erschöpft? Nein, es war eher ein Zustand unruhiger Anspannung, eine seltsame Mischung aus Freude und Bangigkeit, die sie schon seit dem Morgen plagte und die sich steigerte, je näher sie ihrem Ziel kamen.

Hin und wieder war der lang gezogene Pfiff der Lokomotive zu vernehmen, manchmal wehten auch weißliche Dampfschleier am Fenster vorüber, doch sie konnten den Anblick der grün und grau gewürfelten Ebene Ostfrieslands kaum beeinträchtigen. Flach dehnte sich das Land ihrer Heimat bis hin zum Horizont, Äcker und Wiesen, von lindgrünen Hecken oder schmalen Gräben unterteilt, hie und da sah sie ein paar blühende Obstbäumchen, Kühe, Schafe, dann wieder ein kleines Wäldchen, ein graues Dorf mit spitzem Kirchturm.

»Mama, sind wir jetzt bald in Leer?«, fragte ihre Tochter Elisabeth, die vor einem guten halben Jahr sechs geworden war.

Es klang unwirsch– das Mädchen war nach der wochenlangen Reise erschöpft und quengelig. Es hockte Charlotte gegenüber auf der Kante des Sitzes, stützte sich dabei mit beiden Armen auf dem Polster ab und starrte missmutig auf die vorüberziehende Landschaft. Sie hatte sich das alles viel großartiger vorgestellt, viel bunter und fröhlicher. Nicht mal Elefanten gab es hier, nur fette schwarz-weiße Kühe, und auf den Äckern hatte sie weiße Frauen und Kinder gesehen, die dort arbeiten mussten, dabei war das doch eigentlich Sache der Schwarzen. Nun, in Afrika, wo sie auf einer großen Plantage am Kilimandscharo gelebt hatte und dort sogar geboren war, war eben alles anders gewesen.

»Es dauert nicht mehr lange«, beschwichtigte Charlotte die Kleine. »Magst du noch einen Schluck Tee trinken? Es sind auch noch ein paar Kekse übrig.«

»Nein, danke…«

Elisabeth schnitt eine Grimasse, die deutlich machte, dass es nichts Widerwärtigeres auf der Welt geben konnte als trockene Reisekekse und kalten Tee. Sie rückte noch ein wenig näher ans Fenster heran und spitzte die Lippen.

»Tu es bitte nicht, du Wildfang!«, warnte Charlotte, die genau wusste, was das zu bedeuten hatte: Elisabeth liebte es, mit dem angeleckten Zeigefinger auf die gläsernen Scheiben zu malen.

Ein tiefer Seufzer war die Antwort. Die Kleine rutschte zurück auf die Bank und presste den Rücken gegen das Polster, die Beine vorgestreckt auf dem breiten Sitz. Unglücklich zupfte sie an den kratzigen Baumwollstrümpfen, die ihre Mutter ihr verordnet hatte, dann drehte sie die Füße hin und her, um die hellbraunen Halbschuhe aus Leder genauer zu besehen. Auch sie waren neu, robust und schrecklich plump, lange nicht so hübsch wie Mamas Schuhe, die zierlich geformt waren und einen halbhohen Absatz hatten.

Der Zug bewegte sich schnurgerade nach Süden. Heute früh waren sie in Hamburg losgefahren und hatten für die Weiterfahrt in Bremen in einen anderen Zug gewechselt. Da war es lustig gewesen, denn in ihrem Abteil hatte eine junge Frau mit zwei kleinen Mädchen gesessen, dazu ein Student und ein älterer Herr mit hohem Hut. Aber die waren alle in Emden ausgestiegen, und jetzt war es einfach nur todlangweilig.

»Wenn wir in Leer sind, wirst du deine Cousins kennenlernen. Ettjes Jungen sind alle in deinem Alter…«

»Jungen«, murrte Elisabeth und wackelte mit den Füßen. »Was soll ich denn mit denen?«

»Nun, auf der Plantage hast du auch mit Jungen gespielt, es wird dir schon nicht langweilig werden.«

Charlotte versuchte, die Haarnadeln in ihrer Frisur anders zu stecken, damit sie den Kopf besser anlehnen konnte. Auch das runde, dunkelrote Hütchen, das George ihr gestern in Hamburg gekauft hatte, weil es so wundervoll zu ihrem schwarzen Haar passte, musste weiter nach vorn geschoben und neu befestigt werden. Wenn doch diese lästigen Kopfschmerzen endlich nachlassen würden!

»Ihr werdet schon miteinander auskommen. Und dann ist da auch noch die kleine Fanny, die Tochter von Cousin Paul und seiner Frau Antje, die muss jetzt schon fast vier sein.«

»Phhh! Ein Baby…«

»Es wird dir gefallen, Elisabeth. Sie freuen sich doch alle auf dich, und ganz besonders die Großmutter!«

»Ich wäre lieber wieder zu Hause.«

Die Kleine wischte sich mit einer fahrigen Bewegung über die Augen. Sie hatte die lange Seereise von Daressalam bis Hamburg erstaunlich gut überstanden. Seekrankheit kannte sie nicht, vermutlich kam sie nach ihrem Großvater, Kapitän Ernst Dirksen, der auf allen Weltmeeren zu Hause gewesen war. Charlottes blond gelockte Tochter war der Liebling der Passagiere der ersten und zweiten Klasse gewesen, hatte sich von den Damen bemuttern und beschenken lassen und den Herren Löcher in die Bäuche gefragt. Vor allem aber hatte sich George rührend um Elisabeth gekümmert. Mit nie versiegender Phantasie erfand er Spiele für das Mädchen, erzählte ihr selbst erdachte Gute-Nacht-Geschichten und sorgte nebenbei dafür, dass sie sich weiterhin in der Kunst des Schreibens und Rechnens übte. Der sonst so rastlose George Johanssen brachte im Umgang mit der Sechsjährigen eine solche Geduld auf, dass Charlotte ihren Liebsten kaum wiedererkannte.

Als sie vorgestern in Hamburg an Land gingen, war Elisabeth noch übermütig vor ihnen hergelaufen, am Abend des ersten Tages auf deutschem Boden war die Kleine jedoch fiebrig und wollte Charlotte nicht von der Seite weichen. Vielleicht fehlte ihr die sichere, überschaubare Gemeinschaft, die sie auf dem Reichspostdampfer umgeben hatte, möglicherweise ängstigte sie auch das Gewimmel der großen deutschen Stadt. In der Nacht, die sie zu dritt in einem geräumigen Hotelzimmer verbrachten, lag das Mädchen stundenlang wach und redete von der Plantage am Kilimandscharo, die einst ihrem leiblichen Vater, dem Baron Max von Roden, gehört hatte, bevor dieser bei einem furchtbaren Unfall ums Leben gekommen war, und die jetzt ihre Mutter mithilfe zweier zuverlässiger Verwalter leitete. Sie sprach von ihrer schwarzen Kinderfrau Hamuna, die sie so schrecklich vermisste, von Sadalla, dem Hausdiener, von ihren Ziegen und dem kleinen Hund, die sie hatte zurücklassen müssen. Auch heute auf der langen Zugfahrt hatte sie keinen Augenblick geschlafen.

»Warum kommt George nicht mit nach Leer?«, fragte sie ihre Mutter jetzt.

»Er will zuerst einige Bekannte in Berlin aufsuchen, Elisabeth. Das weißt du doch. Es ist sehr wichtig für seine Bücher und Zeitungsartikel.«

»Ich wünschte, er wäre bei uns!«

Charlotte teilte den Wunsch ihrer Tochter. Es war erstaunlich, albern fast, wie sehr sie unter dieser Trennung litt. George würde doch nur wenige Tage in Berlin bleiben und dann zu ihnen nach Leer reisen, dennoch empfand Charlotte seine Abwesenheit als schmerzlich. Der intensive Blick seiner grauen Augen, das verständnisvolle Lächeln, sein Arm, den er immer wieder um ihre Schultern legte– all das fehlte ihr unendlich. Sie hatten einander so lange aus der Ferne begehrt, so viele Hindernisse überwinden müssen, um sich endlich zu ihrer Liebe zu bekennen, dass sie die Furcht nie ganz abschütteln konnte, George plötzlich wieder zu verlieren. Als wäre er ein Traumbild, das beim Aufwachen zerplatzte. »Sing das Lied, das Hamuna immer singt, wenn ich schlafen soll, Mama…«

Elisabeth war zu Charlotte auf die Bank geglitten und machte Anstalten, auf ihren Schoß zu klettern. Sie hatte das selten getan in letzter Zeit, auf dem Schiff hatte sie sogar forsch verkündet, kein »Schoßkind« mehr zu sein, und nur George ab und an gestattet, sie auf den Knien zu schaukeln.

»Wimbo wa watoto? Hamunas Kinderlied?«

»Kein Kinderlied. Matumbuizo. Wie heißt das auf Deutsch, Mama?«

»Ein Wiegenlied, mein Schatz.«

Charlotte begann leise zu summen, fand dann die Worte und bemühte sich, die dunkle, ein wenig raue Stimme der schwarzen Kinderfrau nachzuahmen. Hamuna kannte zahllose Lieder, die alle recht ähnlich klangen, vermutlich hatte sie sie selbst erfunden. Sie erzählten von Mädchen, die mit Krügen zur Wasserstelle gingen, von boshaften Affen und sprechenden Hyänen, von einem Baobab-Baum, den der große Geist aus dem Boden gerissen und mit den Wurzeln nach oben in die Erde gesteckt hatte. Charlotte hatte oft über Hamunas Lieder gelächelt, nun aber spürte sie in der schlichten Melodik eine erlösende Kraft. Es war, als mischten sich altbekannte Klänge in das Rattern des Zuges, das rhythmische Händeklatschen der Schwarzen, die hohen, trillernden Rufe der Frauen, das dumpfe Geräusch der Trommeln. Afrika stieg aus den Gesängen auf und hüllte sie ein, ließ sie den Atem des Meeres und den zarten Duft der Muskatblüte atmen, wehte ihnen den heißen Staub der Savanne entgegen und den feuchten, erdigen Geruch der Urwälder.

Waren sie etwa eingeschlafen? Das Schnaufen und Pfeifen des ruckelnden Wagens verstummte, und plötzlich bohrte sich ein wohlbekanntes metallisches Kreischen in Charlottes ohnehin schmerzenden Schädel. Der Zug bremste und drückte Mutter und Tochter in den Sitz, um sie dann, als der Zug zum Stillstand gekommen war, mit einem Ruck wieder nach vorne zu schleudern.

»Leeeeeeer! Vorsicht an der Bahnsteigkante! Der Zug hat zehn Minuten Aufenthalt. Leeeeer! Vorsicht an der Bahnsteigkante. Der Zug hat…«

»Wir sind da, Elisabeth. Komm rasch!«

Charlotte schob das Zugfenster herunter und versuchte, in den grauen Dampfschwaden, die draußen vorüberzogen, etwas zu erkennen. Das Bahnhofsgebäude! Mein Gott, es schaute noch ebenso düster aus wie vor zehn Jahren, als sie hier mit Christian und Klara im Morgengrauen in den Zug gestiegen war, um die Stadt in aller Heimlichkeit zu verlassen. Auf der Flucht vor Christians Schulden und mit der Hoffnung im Herzen, in der Fremde einen glücklichen, neuen Anfang zu finden.

»Charlotte! Charlotte! Himmel, sie ist es! Schieb die Karre dort hinüber, Henrich! Nun mach schon, Junge, ja seid ihr denn alle blind? Dort am Fenster stehen sie doch. Charlotte!«

Die Stimme war Charlotte wohlbekannt, die füllige Person im hellblauen Kleid und mit dem weißen Hütchen wollte jedoch wenig zu ihren Erinnerungen passen.

»Die dicke Frau dort, die mit den Armen wedelt– gehört die etwa zu unserer Familie, Mama?«

»Das ist deine Tante Ettje!«

Charlotte winkte der stämmigen Gestalt zu, bei der es sich ganz offensichtlich um ihre ehemals so schmale Cousine Ettje handelte, dann fasste sie hastig ihre Reisetasche und wies Elisabeth an, ihren Beutel und den Schirm zu nehmen. Beide eilten sie zum Ausstieg, wo ein Dienstmann bereits ihren großen Reisekoffer aus dem Zug auf die von Ettje mitgebrachte Schubkarre hob.

»Ach, Charlotte! Du schaust noch genauso aus wie damals! Wie hübsch du bist! Wie fein angezogen! Und dieses Hütchen– so was findet man in ganz Leer nicht…«

Es musste in der Familie liegen, dieses übereifrige Geschwätz, wenn man sich nach langer Zeit wiedersah, auch Cousine Klara, die sonst so schweigsam war, redete bei solchen Gelegenheiten ohne Punkt und Komma. Charlotte fand sich an Ettjes üppiger Brust wieder, atmete den Geruch ihrer Kindheit ein, als die Kleider immer ein wenig nach feuchtem Moder, Küchendünsten und Mottenpulver gerochen hatten, und war tief gerührt über Ettjes ehrliche Wiedersehensfreude.

»Ich bin ein bisschen aus dem Leim gegangen, wie du siehst«, schwatzte Ettje, während sie die Cousine immer noch an sich drückte. »Das fing an, als Peter vor einigen Jahren so krank wurde, und jetzt will der Speck nicht mehr von meinen Hüften runter…«

»Du bist nur ein wenig runder als damals, aber sonst hast du dich nicht verändert, Ettje. Vergiss nicht, dass du drei hübsche, kräftige Jungen in die Welt gesetzt hast…«

»Und du eine bezaubernde kleine Tochter. O mein Gott, das Kind schaut aus wie eine Ostfriesin, so blond, und die Augen sind die von unserem Großvater, da gibt es gar keinen Zweifel…«

Elisabeth blinzelte noch verschlafen auf ihre drei Cousins, die sich an Taschen und Koffern zu schaffen machten, dann wurde sie unversehens an Ettjes Busen gepresst, die ihr mit rauer Hand durch das lockige Haar strich.

Der Weg zur Ulrichstraße war nicht weit und die Nachmittagssonne warm, also gingen sie die Strecke zu Fuß. Es hatte sich nicht viel veränderte, seit sie Leer verlassen hatte, dachte Charlotte. Hie und da war ein neues Haus zu sehen, das Hafenbecken war tideunabhängig ausgebaut worden, und die hässlichen braunen Handelsbaracken auf der Nesse inmitten der Ledaschleife waren mehr geworden. Immer wieder musste sie Ettje anschauen, die schwergewichtig neben ihr herstampfte. Die Cousine war jetzt vierzig Jahre alt, vier Jahre älter als sie selbst, und doch kam es Charlotte vor, als läge eine ganze Generation zwischen ihnen. Ettje war niemals hübsch oder elegant gewesen, auch jetzt störte sie sich nicht an ihrer Körperfülle, die sie älter und unvorteilhaft aussehen ließ. Cousine Ettje war stolze Mutter dreier Knaben und treu sorgende Ehefrau des früheren Nachbarsburschen Peter Hansen, seines Zeichens Beamter beim Zollamt– damit hatte sie ihre Bestimmung gefunden, mehr erwartete sie nicht vom Leben. Die Sehnsucht, die Charlotte von Kind an in die Ferne gezogen hatte, die verzehrende Liebe zu einem für sie unerreichbaren Mann, die Träume, die Hoffnungen, die Erfüllung in der Musik– all diese Dinge hatte Ettje niemals kennengelernt.

»Du wirst staunen, Charlotte«, plapperte sie eben. »Die Großmutter ist immer noch hellwach und lässt sich kein X für ein U vormachen. Paul und seine Frau Antje haben keinen leichten Stand in ihrem Haus! Nur die kleine Fanny, die wird von ihr nach Strich und Faden verwöhnt…«

Noch blühten einige Apfelbäume in den Gärten, doch die meisten Blütenblättchen lagen schon braun gerändert auf den Beeten und Wiesen verstreut. Windmühlen drehten ihre Flügel, jene scheußlichen Ungetüme, die der kleinen Charlotte in ihrer Kindheit eine solche Furcht eingejagt hatten. Wie unendlich fern war jener verhängnisvolle Tag im Mai, an dem sie mit Paul und Ettje vom Markt gekommen war, stolz die ersparten Pfennige im Schnupftuch eingebunden, um damit vor der Großmutter zu glänzen. An diesem Tag war unvermittelt der Tod in ihr Leben getreten. Es war so lange her, und doch spürte sie auf einmal wieder den Schmerz der Zehnjährigen, die sich beharrlich dagegen gewehrt hatte, an diesen finsteren Gesellen zu glauben, und bis zum Ende des Sommers hoffte, Papa, Mama und der kleine Jonny würden zurückkommen– vergeblich.

Elisabeth hatte zuerst die Hand ihrer Mutter gefasst, da ihr die neue Verwandtschaft noch reichlich unheimlich war, bald aber lief sie hinter der Schubkarre her, auf der Henrich, Ettjes ältester Sohn, die Koffer und Reisetaschen zur Ulrichstraße beförderte. »Pass doch auf«, wies sie den schwitzenden Knaben an, »da kommt ein Schlagloch. Dass ja der Koffer nicht herunterfällt, da sind nämlich die Geschenke für euch drin. Für jeden etwas– aber wenn du den Koffer von der Karre kippst, bekommst du nichts…«

Noch auf dem Bahnsteig hatte Tante Ettje ihre Brut der Reihe nach vorgestellt, wobei jeder der Knaben einen Diener hatte machen müssen. Henrich war dünn und sehnig, mit viel zu langen Armen und strackem blassblondem Haar. Er war letztes Jahr konfirmiert worden, schaute sehr ernst drein und schien sich wie ein Erwachsener vorzukommen. Der mittlere Sohn hieß Peter, er war schon fast so groß wie der ältere Bruder, aber sein Haar war rötlich und sein Gesicht voller hellbrauner Sommersprossen. Der Netteste war Jonny, fand Elisabeth, denn er lachte dauernd und schwatzte dummes Zeug, außerdem konnte er auf einem Grashalm blasen, wie es auch die Schwarzen daheim auf der Plantage verstanden.

»Ach, was für ein Jammer, dass du Klara nicht mitgebracht hast, Charlotte. Ich hätte sie so gern wiedergesehen! Meine kleine Schwester Klara mit dem Humpelbein. Wer hätte damals gedacht, dass sie einmal einen Missionar in Afrika heiraten und Mutter eines Sohnes sein würde…«

Das Haus der Großmutter war in Charlottes Erinnerung viel größer gewesen. Ganz niedrig erschien es ihr jetzt, der Backstein dunkel, das Dach schon ein wenig eingesunken– hatte sie in diesem Häuschen wirklich so viele Jahre gelebt? Und auch der Großvater, die Großmutter, Tante Fanny, die Cousinen Ettje und Klara, Cousin Paul– all diese Menschen hatten dort Platz gefunden. Dagegen war das Wohnhaus der Plantage am Kilimandscharo mit seinen dicken weißen Mauern, die noch aus den Zeiten der Araber stammten, fast ein Palast.

»Kommt herein!«, rief Ettje mit einer weit ausholenden Armbewegung und voller Besitzerstolz. »Wir haben Butterkuchen für euch gebacken. Und ihr dürft oben in unserer alten Schlafstube übernachten. Paul und Antje schlafen solange in den Betten der Großeltern, und die Großmutter zieht ins Arbeitszimmer um. Für ein paar Tage geht das schon.«

Nichts hatte sich verändert!, dachte Charlotte. Die Haustür mit dem Oberlicht war weiß gestrichen, und wie schon damals blätterte in der Mitte, dort, wo der Regen gegen die Tür prasseln konnte, die Farbe ab. Im Flur schlug ihr der Geruch nach feuchtem Holz und Bohnerwachs entgegen, sacht durchzogen von Kuchenduft. Auf der alten Kommode standen ein paar verstaubte Einmachgläser, die man gerade aus dem Keller geholt hatte. Großmutter Grete Dirksen saß in ihrem guten schwarzen Kleid und mit der wohlbekannten Spitzenhaube auf dem Kopf in der guten Stube. Kleiner war sie geworden und viel dünner, durch das einst glatte Gesicht zogen sich unzählige Linien und Fältchen. Ihre Augen schienen tiefer zu liegen, doch sie waren immer noch hell und hatten den wachen Blick der Hausherrin. Pauls Ehefrau mochte hier tatsächlich kein leichtes Leben haben.

»Die Lotte ist wieder da!«, rief die Großmutter und eilte zur Stubentür. »Bei Nacht und Nebel ist sie damals davongelaufen! Hat die arme Klara mitgenommen und Christian, den Nichtsnutz. Aus dem ist wohl nie mehr etwas geworden, auch nicht in Afrika, was?«

Statt einer Antwort nahm Charlotte die alte Frau in die Arme. Obgleich die Stimme der Großmutter noch kräftig war, fühlte es sich an, als stecke ein leichtes Vöglein unter der dicken Schicht aus Kleidern und Wäsche. Einzig die eiserne Willenskraft schien den Körper der Fünfundachtzigjährigen noch zusammenzuhalten.

»Lass mich mal deine Deern anschauen, Lotte. Nee– was für ein Blondschopf! Die Augen wie mein seliger Henrich, die gleichen, die dein Vater gehabt hat, Lotte. Das ist ’ne Dirksen, die Deern. Wie heißt sie? Elisabeth? Willst wohl hoch hinaus, wie? Lisa nennt sich das bei uns in Leer! Und jetzt rein mit euch in die Stube. Kaffee haben wir gekocht und Tee von Bünting…«

Auch die Stube war unverändert. Plüschsofa, Tisch und Sessel standen noch am gleichen Platz, die Vase mit den falschen Palmwedeln und die vielen Nippesfigürchen auf den Fensterbänken. Das weiße Kreuz aus Carrara-Marmor, das ihr Vater, Kapitän Ernst Dirksen, vor über dreißig Jahren aus Südamerika mitgebracht hatte, leuchtete im Licht der Nachmittagssonne. Und sogar die Photographie, auf der die damals zehnjährige Charlotte mit ihren Eltern und dem kleinen Jonny abgelichtet war, hing noch an der Wand. Die Jahre hatten die einst scharfen Konturen verwischt, die Farben in helle Braun- und Gelbtöne verwandelt, der einst schwarze Trauerflor war nun dunkelgrau und brüchig geworden.

»Mein Klavier…«, flüsterte Charlotte zärtlich und fuhr mit den Fingern über das glatte schwarze Holz des Instruments.

»Ja«, sagte Ettje, die den Kuchenteller hereintrug, lachend. »Der nutzlose Kasten steht hier immer noch herum. Wie oft haben Paul und ich darum gebeten, das Monstrum endlich verkaufen zu dürfen, denn Onkel Gerhard denkt gar nicht daran, es abholen zu lassen. Aber die Großmutter will es nun einmal nicht hergeben.«

Onkel Gerhard war der jüngste Sohn des Pastorenehepaars Henrich und Grete Dirksen, und er war, so hatte Charlotte schon als Kind aus ihren Reden schließen können, ein rechter Nichtsnutz. Nichtsdestotrotz hatte er einen Hang zur Musik, mit deren Unterricht er in Hamburg angeblich seinen Lebensunterhalt verdiente. Was aus ihm geworden war, konnte niemand sagen.

»Eines Tages steht der Gerhard vor der Tür und will sein Klavier haben«, beharrte die alte Frau jedoch dickköpfig. »Und das Klavier, das soll für ihn bleiben.«

Das Instrument war hoffnungslos verstimmt. Kein Wunder, im Winter wurde die Stube nur am Abend geheizt, tagsüber sparte man gern mit dem Holz und hielt sich in der Küche auf, wo der Herd ja sowieso brannte. Dieser ständige Temperaturwechsel war dem Klavier schlecht bekommen.

Eine junge Frau schob sich in die Stube, ein schüchternes, leicht vergrämt wirkendes Wesen mit wasserblauen Augen und vollen Lippen. Es war Antje, die Ehefrau von Cousin Paul. Sie zog ihre kleine Tochter Fanny hinter sich her, die mit einem weiten rosa Rüschenkittel und einer gestickten Haube herausgeputzt war. Die Haube verdeckte das dünne hellbraune Haar des Mädchens, das von seiner Mutter gleich eine Maulschelle erhielt, weil es vor Verlegenheit den Daumen in den Mund steckte.

Wie in alten Zeiten wurden Stühle aus der Küche herbeigetragen, damit alle Gäste an der Kaffeetafel Platz fanden. Früher war das Charlottes Aufgabe gewesen, jetzt taten Ettje und Antje diese Arbeiten. Nichts blieb für Charlotte übrig, nicht einmal den Tee durfte sie einschenken, das übernahm Antje. Sie schob auch Zucker und Sahne herum, während Ettje den Butterkuchen austeilte. Charlotte und Elisabeth waren Gäste hier im Haus der Großmutter, man bewirtete sie, gab ihnen ein Nachtlager, denn sie waren ja Verwandtschaft. Doch zu Hause waren sie hier nicht mehr, andere hatten ihren Platz eingenommen.

»Schmeckt es dir?«, wollte die Großmutter von Elisabeth wissen.

Die Sechsjährige thronte auf einem Küchenstuhl, dessen Sitz man durch zwei Federkissen erhöht hatte, so dass sie die gesamte Kaffeetafel überblicken konnte. Charlottes warnendes Stirnrunzeln war unnötig. Elisabeth erklärte, noch nie zuvor so guten Kuchen gegessen zu haben, und auch wenn sie mit vollem Mund sprach, war ihr von nun an die zärtliche Liebe ihrer Urgroßmutter gewiss.

»Gibt es in Afrika keinen Butterkuchen?«, wollte Ettje wissen.

»Es gibt andere Leckereien, die mit Bananen, Honig und Mango hergestellt und in Erdnussöl gebacken werden«, antwortete Charlotte.

Die anderen nickten sich mitleidig zu. In ranzigem Öl gebacken– da konnten sie sich ja denken, wie das schmeckte. Ohne gute Butter gab es doch kein anständiges Essen und schon gar keinen Kuchen. Da konnte Charlotte lange von knusprig ausgebackenen Maisküchlein und diesem indischen Zeug, den Samosa, erzählen– so was fraßen die Neger und die Inder, aber doch keine deutschen Christenmenschen.

»Ich habe euch Gewürze mitgebracht. Kurkuma und Muskatblüte. Und Galgant. Sogar Kreuzkümmel, weißen Pfeffer und Safranfäden!«

Die Ankündigung löste freundliches Kopfnicken und ein wenig Neugier aus, dann fragte Antje vorsichtig, ob sie auch Kaffee mitgebracht habe, und war enttäuscht, als sie erfuhr, dass es auf der Plantage am Kilimandscharo inzwischen fast nur noch Sisalpflanzen und kaum Kaffeebäume gab.

»Auf Bäumen wächst der Kaffee? Wie merkwürdig. Schüttelt man die Bohnen herunter, wenn sie reif sind?«

Elisabeth setzte sich in Szene, sie konnte genau erklären, wie der Kaffee gepflückt wurde. Misstrauisch hörte man ihr zu, vor allem Ettjes Söhne wollten der Sechsjährigen nicht glauben, dass der Kaffee in roten Beeren versteckt sei, und lachten laut heraus, doch Charlotte bestätigte Elisabeths Schilderung.

»Was für ’ne fixe Deern«, sagte die Großmutter, die jetzt nur noch Augen für die neue blonde Urenkelin hatte, und nickte anerkennend.

Die Gespräche plätscherten dahin. Charlotte begriff recht bald, dass ihre Berichte falsch verstanden wurden, dass es nahezu unmöglich war, ihren Verwandten das afrikanische Leben in all seiner Vielfalt und Faszination begreiflich zu machen. Ihre Vorstellungen von Afrika waren von der protestantischen Kirche geprägt, die immer wieder Gelder sammelte, um die armen Heidenkinder zum rechten, protestantischen Glauben führen zu können. Dazu las man hie und da einen Bericht in einem Journal oder im Ostfriesenboten, Artikel über die Missionsarbeit, die Sitten und Gebräuche der Neger oder über die kostbaren Rohstoffe, die in den afrikanischen Kolonien zu gewinnen waren. Die schwarzen Ureinwohner Afrikas waren für die Bewohner von Leer im besten Fall unwissende Heiden, für die man im Sommer Pulswärmer strickte, Im schlimmsten Fall aber waren sie bestialische Wilde, die ihre Opfer in großen Kesseln kochten und sie unter grausigen Ritualen verspeisten. Wer freiwillig unter solchen Unmenschen lebte, der war entweder ungewöhnlich fromm oder nicht ganz richtig im Oberstübchen und herzlich zu bedauern.

»Gott der Herr hat euch wieder in die Heimat geführt«, stellte Ettje mit tiefem Ernst fest. »Ich wünschte nur, dass auch Klara bald wieder in anständige Verhältnisse kommt.«

Charlotte, die nun endgültig resignierte, erwiderte lächelnd, dass Klara an der Seite ihres Mannes bleiben würde, was man mit traurig-verständnisvollem Kopfnicken zur Kenntnis nahm. Ja, gewiss, da gehörte eine Frau ja letztendlich auch hin.

Das Gespräch wandte sich jetzt den Neuigkeiten in Leer zu, und Charlotte musste sich eingestehen, dass nun sie es war, der das nötige Verständnis fehlte. Konnte man sich tatsächlich derart über den auffälligen Hut der Ehefrau des neuen Superintendenten aufregen? War es wirklich weltbewegend, dass der Holzmarkt von der Ortsmitte weiter nach Osten verlegt worden war? Dass die Tochter des Amtmanns Wagner freizügigen Umgang mit einem Auricher Studenten pflegte und mit ihm in den Wiesen gesehen worden war?

Als bald darauf Cousine Menna mit ihren beiden Töchtern Johanna und Grete die Stube betrat, schien das kleine Backsteinhaus förmlich aus allen Nähten zu platzen. War es früher auch so eng gewesen? Wenn ja, dann war es Charlotte einfach nicht aufgefallen. Ganz unbefangen schob man noch drei weitere Stühle zwischen die übrigen Sitzgelegenheiten und stellte Kuchenteller und Tassen auf. Die Teekanne schien unerschöpflich, genau wie der Kuchen und die runden Kekse, die die Großmutter aus einer Blechdose hervorholte.

Mennas Begrüßung war voll unbefangener Herzlichkeit, was Charlotte erleichterte. Menna war die Schwester von Marie, der geschiedenen Ehefrau ihres Mannes George Johanssen, und obgleich die Scheidung schon Jahre zurücklag und Marie längst glücklich in London verheiratet war, hatte Charlotte doch insgeheim befürchtet, Menna könne ihr etwas nachtragen. Doch Menna plauderte fröhlich über allerlei Alltäglichkeiten, lobte Charlottes Kleid und das bezaubernde Hütchen und zeigte sich entzückt von der hübschen, lebhaften Elisabeth– alles schien in bester Ordnung zu sein. Nun endlich verspürte Charlotte wieder die Wärme der großen Familie, die Sicherheit, die diese Zusammengehörigkeit ihr einst vermittelt hatte. Sieben Kinder wimmelten jetzt im Haus herum, spielten Fangen auf den Fluren, warfen Bälle im Gemüsegarten, zankten sich, zerrten einander an den Haaren, jammerten, plärrten und steckten gleich wieder mit heißen Wangen beieinander. Allen voran Elisabeth, die die Geschenke an die Kinder austeilen durfte und die Gelegenheit nutzte, sich vor den Älteren zu spreizen. Taschenmesser für die Jungen, einen roten Gummiball für die kleine Fanny, Puppen mit echten Haaren, angezogen wie vornehme Damen– nicht einmal zu Weihnachten gab es hierzulande solche Herrlichkeiten.

»Schließlich komme ich ja nur alle zehn Jahre heim«, scherzte Charlotte, die fast schon ein schlechtes Gewissen hatte.

Sie selbst hätte nicht so reichlich eingekauft; es war George gewesen, der sie gestern dazu gedrängt hatte. Charlotte verstand, was hinter seinem Wunsch steckte: George hätte seinen eigenen Kindern in London nur allzu gern Geschenke gebracht, sie wiedergesehen und in die Arme geschlossen, doch Marie, seine geschiedene Frau, hatte auf seine diesbezügliche Bitte eine sehr deutliche Antwort folgen lassen. Falls er die Absicht habe, mit seiner neuen Ehefrau und der kleinen Tochter nach London zu reisen, schrieb sie, so seien Charlotte und Elisabeth jederzeit herzlich in ihrem Hause willkommen. Ein Wiedersehen mit seinen Kindern käme für George Johanssen jedoch nicht in Frage.

Sie erhielten Maries Brief noch auf dem Schiff in Neapel. George hatte das Schreiben beim Frühstück geöffnet, es kurz überflogen und dann wortlos Charlotte gereicht. Sie hatte den Schmerz in seinen Augen gelesen und sich bemüht, ihn zu trösten. Es würde nicht immer so sein, Berta war schon achtzehn, in drei Jahren wäre sie volljährig, dann könnte sie selbst entscheiden, ob sie ihren Vater wiedersehen wollte. Johannes, der zwei Jahre jünger war als seine große Schwester, würde sich etwas länger gedulden müssen. Insgeheim aber war Charlotte unfassbar zornig auf ihre Cousine Marie, die sich vom Leben stets mit größter Selbstverständlichkeit nahm, was sie haben wollte. Marie verfügte über eine ganz wichtige Voraussetzung, um wahrhaft glücklich zu sein: Sie kannte kein Mitgefühl.

Jetzt aber, inmitten des fröhlichen Trubels im Haus der Großmutter, keimte in Charlotte die Hoffnung auf, dass George hier in Leer einen kleinen Ersatz für das Verlorene finden konnte. Hier waren sie willkommen, man nahm sie herzlich und ohne Vorbehalte in die große Familie auf, in das warme Nest, das ein Mensch so nötig brauchte, der aus der Fremde in die Heimat zurückkehrte.

Sie bestand darauf, Antje beim Abräumen des Geschirrs zu helfen, und ließ sich auch in der Küche nicht abweisen.

»Ich habe mich jahrelang darauf gefreut, diese Teller abwaschen zu dürfen«, erklärte sie lachend. »Meine Güte– wie viele Erinnerungen steigen auf, wenn ich in dieser Küche stehe!«

Gewiss waren es nicht nur angenehme Erinnerungen. Sie hatte mit ihrem ersten Ehemann Christian hier gesessen, zornig von ihm Aufklärung verlangt, als er nach dem beschämenden Konkurs wieder auftauchte, abgerissen und übernächtigt, ein Fremder und doch ihr Ehemann, dem sie bis zu diesem Tag vertraut hatte. Jetzt aber überwogen die schönen Erinnerungen, die Mahlzeiten in froher Runde, das heitere Schwatzen beim Gemüseputzen, die Eintracht mit Klara, die ihr immer so liebevoll und treu zur Seite gestanden hatte… Ach, wie sehr Klara ihr doch fehlte! Wie schade, dass sie jetzt nicht auch in Leer war.

Cousin Paul ließ sich erst gegen Abend blicken, als Menna schon an Aufbruch dachte und sie den Kindern, die vom Toben schon wieder hungrig waren, in der Küche ein paar Brote schmierte. Charlotte kannte ihn kaum wieder. Sein Haar war an der Stirn licht geworden, auch erschien er ihr steif und viel schweigsamer als damals. Die Zeiten, in denen Paul mit Lehmklumpen nach den Mädchen geworfen und Spaß daran gefunden hatte, Charlotte mit ihrem exotischen Aussehen, das sie ihrer indischen Mutter zu verdanken hatte, aufzuziehen, schienen endgültig vorbei zu sein. Aus Paul Budde war ein strebsamer Beamter geworden, einer von der Sorte, die offenbar in einer Amtsstube zur Welt gekommen waren und deren Gesichtshaut die Farbe des Schreibpapiers angenommen hatte. Die Begrüßung blieb flüchtig, denn kaum hatten sie ein paar Worte gewechselt, stolperte Elisabeth im Flur und schlug sich den Kopf an der Kommode an. Das Mädchen war von all dem Wirbel vollkommen überdreht und weinte so laut, dass die Großmutter schon nach dem Arzt schicken wollte. Ein nasses Tuch musste her, um die Beule zu kühlen, tröstende Worte prasselten von allen Seiten auf die Kleine ein, Peter, der an dem Unfall beteiligt gewesen war, rang sich eine Entschuldigung ab– dann endlich versiegten die Tränen. Elisabeth blinzelte vor Müdigkeit.

»Wo steht denn mein Bett, Mama?«

Charlotte stieg mit ihrer Tochter die Treppe hinauf. Die kleine Kammer, in der sie früher mit Klara, Ettje und Tante Fanny geschlafen hatte, rief tiefe Rührung in ihr hervor. Da stand tatsächlich noch das wackelige Bett ihrer Kindheit! Wie viele Träume hatte sie darin geträumt! Schöne, sehnsüchtige, auch kummervolle…

»Mama, das ist hier furchtbar rumpelig. Und es riecht so muffig.«

»Psst! Die Großmutter ist traurig, wenn du so etwas sagst, Elisabeth.«

»Ach, die hört doch nicht mehr gut…«

Charlotte half der Kleinen beim Ausziehen, streifte ihr das Nachthemd über und pustete noch einmal auf die böse Beule, damit sie bald wieder verschwand.

»Aber du kommst auch gleich schlafen, Mama, ja?«

»In ein paar Minuten. Wir sind unten in der Stube, du kannst uns hören…«

Die Zeremonie des Schlafengehens kürzte sich ab, da Elisabeth schon während des Nachtgebets die Augen zufielen. Sie sprach es auf Suaheli, denn es war Hamuna, die sie das Gebet gelehrt hatte. Das Lied, das Charlotte anschließend leise für ihre Tochter sang, hörte die Kleine nur noch im Schlaf.

Es gab immer noch kein elektrisches Licht im Haus der Großmutter, vermutlich hatte die alte Frau sich strikt geweigert, eine Leitung legen zu lassen. So ließ Charlotte vorsichtshalber die Petroleumlampe brennen, strich dem schlafenden Mädchen noch rasch eine verklebte Locke von der Wange und bemühte sich, die knarrende Tür möglichst leise zu schließen. Auf der Stiege war es jetzt dunkel, so dass sie die Stufen mit den Füßen ertasten musste. Sie staunte über sich selbst: Jede einzelne davon war ihr vertraut, sie wusste, wohin sie den Fuß setzen musste, damit sie nicht knackte, wo ein Nagel vorstand, wo das Holz schon ein wenig gesplittert war…

»Die Lotte wird das Geld bestimmt nicht wiederhaben wollen. Wozu denn auch? Sie hat reich geheiratet und braucht es nicht…«

Das war Ettjes Stimme, die aus der Küche drang. An wen hatte sie diese Worte wohl gerichtet? An Paul, der Charlotte einen Teil ihres Erbes schuldete? Jenes Geld, das der Großvater damals vom Vermögen ihres Vaters genommen hatte, um Paul studieren zu lassen. Ob die Großmutter das Schriftstück tatsächlich aufbewahrt hatte, das damals aufgesetzt worden war?

»Das heißt gar nichts. Die Großmutter ist imstande, ihr dieses alberne Blatt Papier auszuhändigen. Vor Gericht würde sie damit nicht weit kommen, aber es könnte mir trotzdem schaden. Ein guter Ruf ist schnell ruiniert, wenn die Leute etwas zum Reden haben…«

Das war Paul. Charlotte fröstelte plötzlich, es war kühl im Flur. »Sei doch leise«, warnte Ettje.

»Ach was– sie ist oben bei der Kleinen«, sagte Menna. »Was für ein verwöhntes Balg. Wie sie sich aufgespielt hat, als sie die Geschenke austeilte. Dabei ist doch alles von Georges Geld gekauft, Charlotte besitzt ganz sicher keinen Pfennig. Ich hätte ihr diese albernen Puppen am liebsten vor die Füße geworfen, aber das wollte ich meinen Mädchen nicht antun…«

»Du bist ungerecht…«

»Ach, sei still, Ettje. Ich weiß, was ich weiß. Unter Tränen hat mir meine arme Schwester Marie erzählt, wie Charlotte von Anfang an ihre Ehe zerstört hat. Briefe hat sie mit George gewechselt, diese falsche Schlange, jahrelang ging das so. ›Meine liebe kleine Charlotte‹, hat er geschrieben. Marie hat die Briefe alle gelesen, seine und ihre, das versteht sich…«

»Marie hat seine Post gelesen?«

»Natürlich, du Schäfchen. Meine Schwester ist doch nicht dumm, sie hat früh gemerkt, dass ihre Cousine Charlotte sich an ihren Mann heranmachte.«

»Das glaube ich nicht, Menna!«

»Meine Güte– unsere Cousine Charlotte hat zwei Männer unter die Erde gebracht. Findest du das normal? Und jetzt hat sie sich George geangelt und ihm noch dazu dieses Kind angehängt, das gar nicht von ihm ist. Der arme George wird schon bald merken, was er sich da aufgeladen hat. Hast du das Kostüm gesehen, das sie trägt? Das Hütchen? Mit vollen Händen wirft sie sein Geld hinaus. Nein, meine arme Schwester Marie ist wirklich zu bedauern. Nur gut, dass sie einen so anständigen Ehemann gefunden hat, als George auf und davon ging…«

»Ich dachte immer, es war Marie, die sich von George getrennt und die Scheidung verlangt hat…«

»Ich muss jetzt wirklich los, Ettje. Wir müssen uns beeilen, der Zug geht in zwanzig Minuten. Hanna! Grete! Wo bleibt ihr denn…«

Charlotte machte keinen Versuch, sich zu verstecken, als Menna aus der Küche in den Eingangsflur trat. Wie erstarrt stand sie da, unfähig, sich von der Stelle zu rühren. So musste sich ein Mensch fühlen, der unversehens in einen eisigen Abgrund gestürzt war. Taub und ohne Empfinden. Menna bemerkte sie nicht, sie war viel zu sehr damit beschäftigt, die Jacken ihrer Töchter zurechtzuzupfen und sie dann in die Stube zu treiben, wo sie der Großmutter Lebewohl sagen sollten. Kurz darauf erschienen alle drei wieder im Flur und verabschiedeten sich hastig von Paul und Ettje. Bei dieser Gelegenheit stellte Charlotte fest, dass auch Antje, Pauls Ehefrau, in der Küche gewesen war.

»Ach, Charlotte!«, rief Menna, die sie in diesem Augenblick auf der Treppe erblickte. »Na, schläft dein Töchterlein schon? Leider müssen wir schon fort, es wird zu spät für meine Deerns. Lass dich umarmen, es war so schön, dich wiederzusehen. Wir schauen noch einmal vorbei, wenn George hier ist. Er wollte doch die Tage kommen, nicht wahr?«

Charlotte riss sich zusammen. Wozu sich ereifern? Streiten? Es führte zu nichts. Boshafte Lügen und Verleumdungen schaffte man damit nicht aus der Welt.

»Ja, George wird bald hier eintreffen. Er wird sich freuen, dich zu sehen, Menna. Gute Reise.«

Nichts hatte sich geändert. Das warme Familiennest war voller Stacheln und Dornen, sie hätte es wissen müssen.

George ließ eine ganze Woche auf sich warten, sieben lange Tage, die Charlotte wie Jahre erschienen. Sie machte Spaziergänge durch Leer, entdeckte Altbekanntes und Neues, ließ Erinnerungen in sich aufsteigen und spürte doch, dass sie hier, in dieser kleinen Stadt, nicht mehr heimisch war. Das Häuschen ihres Klavierlehrers, des Kantors Pfeiffer, war abgerissen worden, Ohlsens Kolonialwarenladen in der Pfeffergasse eine Uhrmacherwerkstatt. Hatte sie tatsächlich zwei Jahre lang dort oben über dem Laden gewohnt? Aus diesen kleinen Fensterchen auf die grauen Dächer und hinunter in die Gasse geschaut? Hatte Christian, der nun schon seit neun Jahren in afrikanischer Erde begraben lag, wirklich einst in diesem Geschäft gestanden und die Leeraner Kundschaft mit Gewürzen, Reis und Kaffee bedient?

Manchmal nahm sie Elisabeth mit auf einen dieser Spaziergänge, um ihr von den vergangenen Zeiten zu erzählen, doch die Kleine zeigte viel mehr Interesse an den hin und wieder vorbeituckernden Automobilen als an Charlottes Erzählungen. Einen ausgestopften Löwenkopf hatte die Mama in diesem Schaufenster angestarrt? Was war daran Besonderes? Zu Hause auf der Plantage gab es Löwen- und Leopardenfelle im Wohnzimmer, dazu den Kopf einer Hyäne und Hörner von Gnus, weil ihr Papa ein großer Jäger gewesen war. Auch die Geschichten von den Erdmantjes, die im Plytenberg wohnen sollten, fand Elisabeth nicht aufregend– da waren Hamunas Geistergeschichten schon besser, denn diese Naturwesen konnte man sehen und spüren, sie waren im Wald und in den Eukalyptusbäumen, auf der Wiese am Teich und auch in den Bananenstauden. Die dummen Erdmantjes aber gab es gar nicht wirklich, das hatte Peter ihr erklärt.

»Wenn wir wieder nach Hause fahren, will ich Jonny mitnehmen«, verkündete Elisabeth entschlossen. »Er will unbedingt die Plantage und die Neger sehen. Und er will mir nicht glauben, dass es in der Savanne richtige Löwen und Elefanten gibt. Er darf doch mit, oder?«

»Ich fürchte, seine Eltern werden es nicht erlauben, Elisabeth.«

Die Kleine zog einen Moment lang die Stirn kraus, dann schüttelte sie die Bedenken ab und erklärte strahlend, Jonny könne sich ja in ihrem großen Reisekoffer verstecken, und wenn er erst auf der Plantage sei, könnten Tante Ettje, Onkel Peter und die Brüder ihn besuchen.

Charlotte beließ es dabei. Es war nicht der geeignete Moment, dem Kind klarzumachen, dass eine Rückkehr nach Deutsch-Ostafrika nicht geplant war. George hatte recht gehabt, es geschah dort das Gleiche wie in Deutsch-Südwest, wo die deutschen Kolonialherren Dörfer niederbrannten, Brunnen zerstörten und Ernten vernichteten, um den Aufstand der Eingeborenen niederzuschlagen. Unzählige Menschen hatte man so dem Hungertod preisgegeben, andere hatte man in Lager gesperrt, wo sie langsam dahinsiechten, krank an Leib und Seele, ohne Hoffnung auf ein menschenwürdiges Leben. Max von Roden, Elisabeths Vater, hatte damals gesagt: »In Afrika ist Platz für alle, Schwarze und Weiße, Inder, Goanesen und Araber.« Charlotte hatte ihm geglaubt, doch die grausamen Geschehnisse des maji-maji-Aufstands in Deutsch-Ostafrika hatten ihr die Augen geöffnet. In Afrika war nur Platz für die Mächtigen, jene, die das Land mit Waffengewalt an sich brachten, ihm seine Schätze entrissen und seine Menschen unterjochten. Wer sich den weißen Kolonialherren widersetzte, bezahlte mit seinem Leben dafür. Sie bewunderte George, der unablässig Artikel für deutsche und britische Zeitungen verfasste und so wenigstens mit der Feder gegen das Unrecht ankämpfte. Was ihr selbst vielleicht gelungen wäre– Augen und Ohren zu verschließen und sich in ihr kleines Paradies, die Plantage am Kilimandscharo, zurückzuziehen–, war für George nicht möglich. Er hatte es ihr zuliebe versucht, doch sie hatte rasch begriffen, wie unglücklich er war. Sosehr sie Afrika liebte, sosehr es sie dorthin zurückzog– sie würden einen anderen Ort finden, einen Platz irgendwo auf der Welt, in Deutschland, in England oder wo auch immer, an dem sie alle drei guten Gewissens und zufrieden miteinander leben konnten.

Elisabeth, die zunächst solches Heimweh nach George gehabt hatte, dachte inzwischen nur noch wenig an ihn, sie war anderweitig beschäftigt. Die Sechsjährige hatte bisher nur selten mit weißen Kindern Kontakt gehabt, ihre Spielgefährten waren schwarze Jungen und Mädchen gewesen, die sich bereitwillig ihren Wünschen gefügt hatten, war sie doch die Tochter der bibi Roden. Charlotte hatte eigentlich erwartet, dass ihre Kleine alle naselang heulend zu ihr gelaufen käme, weil Ettjes Söhne keine Lust hatten, ihre Tyrannei zu ertragen, doch weit gefehlt. Die kleine Elisabeth hatte die drei Knaben von Anfang an unter ihrer Fuchtel, sie waren der Hofstaat der blonden Prinzessin aus Afrika und wetteiferten darin, ihre Befehle auszuführen. Freilich nur am Nachmittag, denn am Vormittag war Schule. Dann trieb sich Elisabeth bei Antje herum, spielte mit der kleinen Fanny, der sie allerlei Unsinn beibrachte, und Charlotte hatte Mühe, sie zu ein paar Rechenaufgaben und Diktaten zu überreden. Elisabeth hatte bisher noch keine Schule besucht, doch Charlotte hatte früh begonnen, ihre Tochter selbst zu unterrichten, wie es auf den einsam gelegenen Plantagen Afrikas üblich war.

Im Grunde war sie froh, dass das Mädchen sich so mühelos an das Leben in Leer anpasste, ihr selbst fiel dies sehr viel schwerer. Vielleicht war es sogar gut, dass George so lange fortblieb, so hatte sie Zeit, sich über ihr Verhältnis zu ihrer Familie klar zu werden. Mennas Hinterhältigkeit hatte sie tief verletzt, vor allem deshalb, weil sie selbst vollkommen arglos gewesen war. Schließlich waren George und Marie seit acht Jahren geschieden, und– da hatte Ettje vollkommen recht gehabt– es war tatsächlich Marie gewesen, die die Scheidung verlangt hatte. Die hübsche, kluge Marie hatte sich einen anderen Ehemann ausgesucht, einen wohlhabenden englischen Adeligen, der ihr ein luxuriöses Stadthaus in London und einen großen Besitz auf dem Land bieten konnte und dessen Lebensführung ihren Vorstellungen von Familienleben besser entsprach als Georges rastlose Ortswechsel. Marie konnte im Grunde vollkommen zufrieden sein– doch offensichtlich war sie es nicht.

Schlimmer noch: Ihre hübsche Cousine Marie, die sie als junges Mädchen geliebt und bewundert hatte, verbreitete hinter ihrem Rücken solche boshaften Dinge. Noch vor einigen Wochen hatte dieselbe Marie geschrieben, sie würde Charlotte und Elisabeth gern in ihrem Haus empfangen, doch in Wirklichkeit hegte sie ganz andere Gefühle. Wie falsch Marie doch war, genau wie ihre Schwester Menna. Weshalb hatte sie das bisher nicht bemerkt? Wo hatte sie Augen und Ohren gehabt? Was für ein dummes Schaf sie doch gewesen war.

Aber es gab ja nicht nur Menna. Da waren noch andere Menschen in Leer, Menschen, die ihr zugetan waren und sie mit ehrlicher Freude aufgenommen hatten. Ettje vor allem und auch die Großmutter. Mit Paul würde sie reden, er sollte wissen, dass sie ihr Erbe nicht von ihm zurückfordern würde. Charlotte nahm sich vor, Menna in Zukunft freundlich, aber kühl zu behandeln– sie wusste nun, was sie von ihr zu halten hatte. Marie lebte in London, sollte sie dort glücklich werden, sie, Charlotte, würde ganz sicher keinen Briefwechsel mit ihr führen. Stattdessen suchte sie Ettjes Nähe, ging mit ihr einkaufen, machte sich in Haus und Garten nützlich und unterhielt sich mit Antje, die sich allerdings recht verschlossen und wortkarg zeigte. Wenn die Frauen im Garten hinter dem Haus arbeiteten, stellten sie für die Großmutter einen Stuhl bereit, damit die alte Frau ihnen zusehen konnte. Grete Dirksen vermochte zwar nicht mehr Hacke und Spaten zu führen, doch sie hatte immer noch ein scharfes Auge auf den Garten, bestimmte, wo in diesem Jahr die Zwiebeln gesetzt und die Karotten gesät werden mussten, und überwachte streng, ob ihre Anweisungen auch anständig ausgeführt wurden. Charlotte fügte sich schmunzelnd, und manchmal dachte sie darüber nach, ob ihre Tochter Elisabeth nicht ein wenig von der Herrschsucht ihrer Urgroßmutter abbekommen hatte.

»Die Deern muss in die Schule«, nörgelte die alte Frau. »So geht das nicht, die verwildert ja ganz und gar. Ich will mal Grit Sandhoff fragen, deren Sohn unterrichtet die Kleinen. Die Deern ist doch fix, die kann in die erste Klasse noch mit rein. An Ostern haben sie ja erst angefangen.«

»Aber wir wissen doch noch gar nicht, wo wir uns niederlassen werden, Großmutter. Ich möchte lieber warten, bis George kommt…«

Sie begriff, dass die Großmutter hoffte, sie würden in Leer bleiben, damit die Enkelin in ihrer Nähe aufwuchs.

»Weshalb willst du denn schon wieder wegmachen? Oben in der Mühlenstraße sind Grundstücke zu haben. Da könnt ihr bauen, das ist gar nicht weit, da kann die Lütte am Nachmittag zu mir rüberlaufen…«

Auch Ettje war von diesem Vorschlag angetan. Sie erinnerte Charlotte daran, wie sie sich früher an den Sonntagen gegenseitig besucht hatten, auf Feste und zum Gallimarkt gegangen waren. Und zur Kirche natürlich, fügte sie rasch hinzu, damit die Großmutter zufrieden war. Antje warf zögernd ein, es sei sicher teuer, ein neues Haus zu bauen, aber im Grunde sei das keine schlechte Idee, wo sich die Kinder doch so gut miteinander verstünden.

»Und deine Lisa schaut sowieso aus, als sei sie hier geboren«, fügte Ettje lachend hinzu. »Peter haben sie in der Schule schon gefragt, ob sie seine kleine Schwester sei.«

»Die ist eben eine Dirksen!«, beharrte die Großmutter. »Antje– was ist mit den Bohnen? Die kannst du jetzt stecken, es kommt kein Frost mehr. Ettje– hol mal die Stangen herbei…«

»Ja, Großmutter…«

Nachdenklich sah Charlotte den beiden Frauen zu und verspürte plötzlich wenig Lust, bei der Arbeit mitzuhelfen. Es hatte Nachbarn gegeben, die nicht glauben wollten, dass Elisabeth ihre Tochter war. So blond, so klare blaue Augen. Das konnte doch unmöglich das Kind von Charlotte sein, die schwarze Haare und dunkle Augen hatte, in denen es wie Bernstein funkelte. Das war das ungute Blut von der schönen Frau, die sich Kapitän Ernst Dirksen damals aus Indien mitgebracht hatte, Emily hatte sie geheißen. Deren Vater war zwar ein Engländer gewesen, die Mutter aber eine Eingeborene.

Vielleicht war es gut so, dass man Elisabeth die indische Großmutter nicht ansah. Zumindest hier in Leer.

Am späten Nachmittag kramte die Großmutter lange in ihrer Schlafkammer herum, dann rief sie Charlotte zu sich und überreichte ihr ein mehrfach zusammengefaltetes Papier– das Schreiben, das der Großvater damals verfasst hatte.

»Recht muss auch Recht bleiben, Lotte«, meinte die alte Frau. »Und wenn du es nicht selbst brauchst, dann kannst du das Geld ja für die Deern verwenden.«

Gerührt entfaltete Charlotte das Blatt, besah die eng geschriebenen Zeilen, die kleine, regelmäßige Handschrift ihres Großvaters. Wie deutlich konnte sie sich noch an jenen Tag erinnern, als der alte Mann sie in sein Arbeitszimmer gerufen hatte, um ihr diesen Text langsam und mit ganz offensichtlichem Unbehagen vorzulesen. Paul hatte sein Studium damals nicht abgeschlossen, er war durch die Prüfung gefallen– im Grunde war das Geld vergeudet gewesen. Genau wie der Rest ihrer Mitgift, das Erbe ihrer verstorbenen Eltern, das bei dem Konkurs von Christian Ohlsens Laden verloren gegangen war. Aber was zählte das jetzt noch? Dankbar umarmte sie die Großmutter und versicherte ihr, dass dieses Schriftstück von nun an keinen Unfrieden mehr in der Familie stiften würde.

Welche Harmonie herrschte an diesem Abend in der Wohnstube der Großmutter! Paul war zu Tränen gerührt, als Charlotte das Papier vor seinen Augen in den kleinen Kanonenofen stopfte, er umarmte sie sogar und versicherte ihr, er hätte diese Schuld ganz sicher irgendwann abgetragen, sie habe ihm schwer auf der Seele gelegen. Doch momentan spare er, wo er nur könne, um auf einen grünen Zweig zu kommen, Antje sei in anderen Umständen, und sie hofften sehr, dass Gott ihnen ein weiteres Kind, möglichst einen Stammhalter, schenke. Sicher sei das nicht, denn Antje habe nach Fannys Geburt zwei Fehlgeburten erlitten, sie sei leider ein wenig schwächlich und müsse sich in der Schwangerschaft schonen.

Selten hatte sie Paul so geschwätzig und vertrauensselig erlebt; es war merkwürdig, dass man mit Geld das Herz eines Menschen gewinnen konnte. Auch Antje wirkte wie ausgewechselt, sie schenkte Charlotte Tee ein, lächelte dabei und erzählte eifrig, dass sie eine bescheidene Erbschaft zu erwarten habe, da ihre Eltern ein Häuschen und eine Schneiderwerkstatt besäßen. Nur habe man ihr nichts in die Ehe mitgeben können, das war nun einmal so, sie war die Älteste von sieben Geschwistern, und man lebe in kleinen Verhältnissen. Als Paul jedoch ihre Fehlgeburten erwähnte, senkte sie schuldbewusst die Augen und verstummte wieder.

Ettje, die gleich in der Nachbarschaft wohnte, kam mit ihrem Mann Peter Hansen herüber und schloss Charlotte impulsiv in die Arme, als sie hörte, was geschehen war.

»Ich wusste es, Paul. Habe ich dir nicht gesagt, sie wird das Geld nicht zurückhaben wollen? Ich kenne doch die Lotte, sie ist eine gute Seele…«

Auch die Großmutter war zufrieden. Wenn Charlotte schon nicht an ihre Deern denken wollte, dann würde der Verzicht wenigstens Paul und Antje zugutekommen und der kleinen Fanny, wohl auch dem Ungeborenen, das dieses Mal sicher ein Junge sein würde. Sie hatte den Willen ihres verstorbenen Mannes erfüllt, und das war ihr wichtig gewesen. Nur Peter Hansen, der Charlotte vor Jahren verehrt hatte und auch jetzt immer wieder zu ihr hinschauen musste, sagte leise, damit weder Paul noch Antje ihn hören konnten: »Hoffentlich bereust du das nicht einmal, Lotte.«

Seine Worte gingen im Redegewirr unter, das nun besonders angeregt war, weil Peter Hansen eine Flasche Wein mitgebracht hatte. Man besprach den Plan der Großmutter, Paul erbot sich, sich nach den Grundstückspreisen zu erkundigen, und riet dazu, nicht lange zu überlegen, Ettje beschrieb das neu gebaute Haus eines Fabrikanten, das sogar einen Balkon und einen säulengestützten Vorbau habe, dazu einen ganz allerliebsten Garten, fast ein kleiner Park mit einem gemauerten Brunnen und kleinen Figürchen aus weißem Stein. Dann berichtete sie, dass im kommenden Jahr in Leer ein großes Heimatfest anlässlich des vierhundertjährigen Bestehens des Gallimarkts stattfinden würde. Einen Umzug durch die Stadt wolle man machen, Herr Peters solle den Grafen Edzard in einer Ritterrüstung hoch zu Ross darstellen, und ihr Henrich dürfe als Bannerträger mitgehen.

Die Wogen schlugen so hoch, dass schließlich Elisabeth in ihrem langen Nachthemd an der Stubentür auftauchte, die kleine Fanny im Schlepptau.

»Ihr seid so laut«, beschwerte sie sich ungnädig. »Wir können nicht schlafen. Und dann hat Fanny auch Hunger.«

Die Großmutter humpelte in höchsteigener Person in die Küche, um für ihre beiden Lieblinge den Kuchen anzuschneiden, der eigentlich für morgen Nachmittag bestimmt war. Vollgestopft mit frischem Hefekuchen und Milch wurden die beiden Mädchen zurück in ihre Betten verfrachtet, und Fanny– das konnte Charlotte deutlich durch die Wand hören– erhielt von ihrer Mutter zwei Backpfeifen, weil sie ohne Erlaubnis das Bett verlassen hatte. Elisabeth kroch daraufhin wieder unter ihrer Decke hervor und lief ins Nebenzimmer.

»Das war meine Schuld«, hörte Charlotte ihre Tochter laut verkünden. »Sie hat nicht gehen wollen, aber ich hab sie mitgenommen. Du darfst sie nicht schlagen, Tante Antje!«

Mit roten Wangen, aber zufriedener Miene kehrte sie in ihr Bett zurück, verlangte einen zusätzlichen Gute-Nacht-Kuss und drehte sich dann zur Wand, um rasch einzuschlafen. Charlotte wusste nicht recht, ob sie stolz auf ihr Mädchen oder ärgerlich sein sollte. Sie hatte Courage, ihre kleine Tochter, aber auch jede Menge Eigensinn und die Neigung, unter allen Umständen ihren Willen durchzusetzen. Vielleicht enthielt Mennas boshafte Bezeichnung »verwöhntes Gör« doch ein winziges Körnchen Wahrheit.

Früh am Morgen, als alle außer der Großmutter noch schliefen, läutete jemand an der Haustür. Charlotte fühlte sich weder für den Briefträger noch für einen Hausierer zuständig und drehte sich schlaftrunken auf die andere Seite. Verärgert spürte sie, wie Elisabeth über sie hinwegkrabbelte, um ans Fenster zu gelangen; gleich darauf wurde der Vorhang zurückgezogen.

»Mama, das blöde Fenster klemmt. Ich kriege es nicht auf!«

»Du musst es auch nicht öffnen, Elisabeth. Die Großmutter wird gleich zur Tür gehen.«

»Aber da unten steht doch George!«

»Was?«

Charlotte warf das Federbett zurück und riss im Verein mit ihrer Tochter an dem widerspenstigen Fensterflügel. Das aufgequollene Holz wehrte sich beharrlich und gab erst nach, als Charlotte den Flügel ein wenig anhob.

Er war es tatsächlich. Stand dort unten vor der Haustür in seinem beigefarbenen Anzug, den Hut in der Hand, und blinzelte grinsend zu ihnen hinauf.

»Habe ich die Damen aus dem Schlaf geschreckt? Was für ein hübscher Anblick. Blonde und schwarze Locken, ungekämmt und ganz sicher nach warmem Schlummer duftend…«

»Du Witzbold! Weshalb hast du nicht telegraphiert? Wieso kommst du so früh am Morgen?«

Sie hörte ihn fröhlich lachen, gleich darauf wurde unten die Tür geöffnet, und die Großmutter stieß einen überraschten Ruf aus. Charlotte stürzte zu ihren Kleidern, während Elisabeth ungeniert im Nachthemd und auf bloßen Füßen die Stiege hinunterlief. George war gekommen, die quälende Zeit der Trennung war vorüber! Mit fahrigen Händen kleidete Charlotte sich an. Die enge Kammer schien vor Sonnenlicht zu bersten. Himmel, sie benahm sich wie ein junges Ding, das zum ersten Mal verliebt war– wie lächerlich, zugleich aber auch wundervoll und unendlich kostbar dieser Augenblick war! Ein vollkommener Moment des Glücks war ihr geschenkt worden, und sie nahm ihn an, wohl wissend, dass das Leben sparsam mit solchen Geschenken umging.

Als sie in die Stube trat, hielt George Elisabeth auf dem Arm, die aufgeregt auf ihn einredete, sein Blick war jedoch auf Charlotte gerichtet. In seinen grauen Augen lag immer noch jener Ausdruck, der sie schon als junges Mädchen verzaubert hatte, das intensive Bemühen, hinter den Dingen etwas zu entdecken, das bisher jedem anderen verborgen geblieben war.

»Ich konnte mich nicht früher losmachen«, erklärte er und bückte sich, um die Kleine wieder auf die Füße zu stellen. »So viele lästige Menschen, so viel nutzloses Gewäsch, vertane Zeit. Das einzig Positive an diesem Ausflug war die Erkenntnis, dass ich ohne dich nicht zurechtkomme, Charlotte.«

Er zog sie an sich, in seinem Kuss lag weit mehr Begehrlichkeit, als sie den Augen der Großmutter hätten zumuten dürfen, doch das war Charlotte in diesem Augenblick völlig gleichgültig. Sie spürte die Wärme seines Körpers, seinen raschen Herzschlag, spürte, dass auch er sie unendlich vermisst hatte– ein berauschendes Gefühl. Es war schwer, sich aus dieser ersten, intensiven Umarmung zu lösen. Beide taten es unwillig, fast gewaltsam, ohne die Hände des anderen loszulassen. Statt der vielen zärtlichen Dinge, die sie einander gern gesagt hätten, fragte George, wie sie die Tage in Leer verbracht habe.

»Oh, es war schön, meine Familie wiederzusehen. Man hat uns so herzlich aufgenommen, dass ich noch immer ganz gerührt bin…«

George lächelte. An ihrem Tonfall hatte er erkannt, dass sie nur die halbe Wahrheit sagte.

»Das freut mich sehr. Ich hatte schon Sorge, du würdest dich hier langweilen…«

In diesem Augenblick nahm die Großmutter das Zepter in die Hand. George Johanssen war erschienen, und wie schon damals, als er aus England zu Besuch nach Leer gekommen war, scheute sie weder Kosten noch Mühe, ihren Gast zu bewirten. Auch nach all den Jahren, selbst nach der Scheidung von Marie, wirkte Georges Zauber auf die Großmutter fort. Antje, die inzwischen angezogen war, wurde in die Küche befohlen, Charlotte und Elisabeth hatten dort ebenfalls Dienst zu tun, während Paul, der fast schon auf dem Weg ins Amt gewesen war, trotz der milden Maienluft die Wohnstube einzuheizen und dem Gast Gesellschaft zu leisten hatte, bis das Frühstück fertig war. Georges Bitte, seinetwegen keine Umstände zu machen, ignorierte die alte Frau schlichtweg.

Während des Frühstücks, zu dem auch Ettje rasch herbeigelaufen kam, erzählte George von den Wundern der Hauptstadt Berlin, wo außer Pferdedroschken und elektrischer Trambahn jetzt zahlreiche Automobile auf den Straßen fuhren und sogar Omnibusse, die ganz ohne Pferde vorankamen, denn sie wurden wie die Automobile von einem Motor betrieben. Allerdings machten diese Gefährte einen solchen Lärm, dass der Passagier kaum sein eigenes Wort verstünde. Nein, den Kaiser habe er nicht gesehen, aber viele Offiziere und elegant gekleidete Damen, großartige Paraden und Knaben in weiß-blauen Matrosenanzügen. Wie gewöhnlich lauschte man seinen Berichten mit offenem Mund– wie schaffte George es nur immer wieder, mit solch belanglosem Geplauder die Herzen aller zu gewinnen? Ab und an sah er zu Charlotte hinüber, ohne im Reden innezuhalten, seine Blicke waren mal belustigt, mal fragend und zunehmend besorgt.

Das Frühstück verlief zur vollsten Zufriedenheit der Großmutter, vor allem weil George die selbst gekochten Marmeladen und den guten Tee lobte und sich über die eigens für ihn gebackenen Pfannkuchen begeistert zeigte. Zum Mittagessen waren sie bei Ettje eingeladen, am Nachmittag wollten sie– soweit das Wetter es erlaubte– im Garten der Großmutter Kaffee und Kuchen genießen. Morgen war Sonntag, da würde gewiss Menna mit Ehemann und den Töchtern zu Besuch kommen, die freuten sich schon seit Tagen darauf, George Johanssen wiederzusehen…

»Meine Frau und ich werden einen Spaziergang durch den Ort unternehmen«, verkündete George nach Tisch mit Bestimmtheit und durchkreuzte damit die Pläne der Großmutter, die angenommen hatte, er wolle sich bis zum Mittagessen in der Stube ein wenig aufs Ohr legen. Schließlich hatte er doch die Nacht im Zug verbracht. Elisabeth, die Spaziergänge verabscheute, überlegte ein Weilchen, dann lief sie mit Ettje hinüber ins Nachbarhaus, um beim Gemüseputzen zu helfen, außerdem würde Jonny bald aus der Schule kommen.

Charlotte und George verließen das Haus, folgten der Ulrichstraße in raschem Tempo, ohne nach rechts oder links zu sehen, und verlangsamten ihre Schritte erst, als sie in die Mühlenstraße eingebogen waren. Schließlich blieben sie stehen und sahen einander an, der Schalk blitzte in Georges Augen auf, und sie begannen zu lachen.

»Wir sind auf der Flucht, Liebster!«

»Vor Pfannkuchen, Kohlgemüse und Blutwürsten…«

»Ja. Aber ich fürchte, sie werden uns einholen.«

Er legte den Arm um ihre Schulter, während sie den Weg entlangschlenderten. Linker Hand blitzte zwischen den Häusern hie und da das Wasser der Leda im Maienlicht, auf der Nesse grünte es um die Baracken, in den Vorgärten blühten Stiefmütterchen und gelbe Tagetes, sorgsam in Reihen gepflanzt. Die Flügel der Windmühlen bewegten sich rauschend und knarrend, als wollten sie die Vorübergehenden grüßen. Wie anders war es, an Georges Seite durch die altbekannten Straßen zu gehen. Seine Gegenwart fegte all die Erinnerungen, die wie ein düsterer Nebel in ihr aufgestiegen waren, beiseite, sein Arm wärmte sie, seine Heiterkeit breitete ein neues, glückliches Licht über die graue Stadt.

Sie nahmen einen Seitenweg zum Fluss hinunter, setzten sich unter eine Ulme und sahen den vorüberziehenden Segelbooten und Lastkähnen nach. Kinder spielten in der Nähe mit Murmeln und stritten miteinander, drüben bei einem Häuschen flatterten blaue Hemden und weiße Unterhosen auf der Wäscheleine.

»Du willst also ein Grundstück in der Mühlenstraße erwerben und dort eine Villa bauen«, stellte George schmunzelnd fest und verscheuchte eine Fliege, die sich auf seinem Knie niedergelassen hatte.

»Meine Güte– nein!«

»Oh, ich dachte, das sei bereits beschlossene Sache«, scherzte er. »Zumindest hat das deine Großmutter so dargestellt.«

Lächelnd schüttelte sie den Kopf und lehnte sich an ihn. Sie wollte ebenso wenig in Leer bleiben, wie er Lust hatte, sich in London niederzulassen.

Er begann, ihr von Berlin zu erzählen. Er hatte dort Verbindungen geknüpft, Gleichgesinnte getroffen und Pläne für ein neues Buch gefasst. Es sei durchaus möglich, dass ein anderer Geist einkehre, was das Vorgehen in den Kolonien betraf, Ministerialdirektor Bernhard Dernburg, der gegenwärtig die Kolonialangelegenheiten leite, erschiene vielen als Hoffnungsträger. Er selbst jedoch zweifle daran, denn Dernburg sei Ökonom, habe früher die Bank für Handel und Industrie geleitet, da liege es doch auf der Hand, welche Absichten er bezüglich der Kolonien hegte. Immerhin habe Dernburg wohl vor, Ostafrika zu bereisen– ein Zeichen, dass er seine Aufgabe ernst nähme.

Ein winziges Hoffnungsfünkchen glomm in ihrem Herzen auf, doch sie schwieg. Afrika war fern, vorerst führte kein Weg dorthin zurück. »Berlin ist eine faszinierende Stadt, Charlotte. Es würde dir dort gefallen, und auch für Elisabeth böten sich viele Möglichkeiten. Es gibt hübsche Seen und recht ländliche Regionen, wir könnten ein Haus mieten und sie auf eine gute Schule schicken…«

»Nein. Nicht nach Berlin, George.«

Er starrte sie einen Augenblick verwirrt an, dann hatte er begriffen.

»Max’ Bruder und seine Schwägerin haben sich doch seit Jahren nicht mehr bei dir gemeldet, und auch Elisabeths Großeltern haben nichts mehr von sich hören lassen…«

»Ganz gleich«, beharrte sie aufgeregt. »