Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: EECLECTIC

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Berliner Hefte zu Geschichte und Gegenwart der Stadt

- Sprache: Deutsch

Beim Tunix-Kongress 1978 in Berlin entwickelte die undogmatische Linke neue Arbeits- und Projektformen. In einer Atmosphäre von Diskussion, Aktion und Party fanden lebhafte Debatten statt, u.a. zu alternativer Energiegewinnung, selbstverwalteten Jugendzentren, Neonazis in der Bundesrepublik, Feminismus und Ökologie, ‚neuer‘ Theorie aus Frankreich, zum Überleben im Stadtteil, zu linken Buchhandlungen und Kneipen. Das Treffen in Tunix war ein Nährboden für neue Projektformen. Der Begriff des Projekts stand dabei für Vernetzung, Beweglichkeit und Selbstbestimmung. Seither hat sich der Projektbegriff verändert – das Projekt selbst ist als Arbeits- und Organisationsform zum neoliberalen Leitbild geworden. 40 Jahre nach Tunix gilt es, diese Ambivalenz zur Sprache zu bringen und die Projektepraxis auf ihre politischen Anliegen hin zu befragen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 255

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

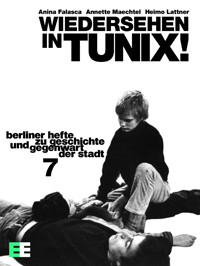

Berliner Hefte zu Geschichte und Gegenwart der Stadt #7

Wiedersehen in TUNIX!

Ein Handbuch zur Berliner Projektekultur

Anina Falasca, Annette Maechtel, Heimo Lattner (Hg.)

Vom 27. bis 29. Januar 1978 kamen zahlreiche Vertreter*innen der undogmatischen Linken auf dem legendären Tunix-Kongress an der Technischen Universität in West-Berlin zusammen. Rund 20.000 Menschen waren der Einladung zu einem „Treffen all derer, denen es stinkt in diesem, unserem Lande“, gefolgt – gemäß der Parole: „Wir hauen alle ab! Zum Strand von TUNIX!“. In einer Atmosphäre von Diskussion, Aktion und Party fanden lebhafte Debatten statt, u.a. zu alternativer Energiegewinnung, selbstverwalteten Jugendzentren, Neonazis in der Bundesrepublik, Feminismus und Ökologie, ‚neuer‘ Theorie aus Frankreich, zum Überleben im Stadtteil, zu linken Buchhandlungen und Kneipen.

Das Treffen in Tunix war ein Nährboden für neue Projektformen. Es ging um erreichbare Ziele. Der Begriff des Projekts stand dabei für Vernetzung, Beweglichkeit und Selbstbestimmung. Die emanzipatorischen Ansätze umfassten gleichermaßen die Kritik an etablierten Institutionen, den Wunsch nach Befreiung aus engen politischen Strukturen und den Aufbau neuer Handlungs(spiel)räume. Seither hat sich der Projektbegriff verändert – das Projekt selbst ist als Arbeits- und Organisationsform zum neoliberalen Leitbild geworden. 40 Jahre nach Tunix gilt es, diese Ambivalenz zur Sprache zu bringen und die Projektepraxis auf ihre politischen Anliegen hin zu befragen.

Treffen in Tunix, Plakat, Archiv Diethard Küster.

Inhalt

Anina Falasca, Annette Maechtel, Heimo LattnerEinleitung: Hello Again!

Annemie Vanackere und das Team des HAU Hebbel am UferDas HAU Hebbel am Ufer und das Treffen in Tunix

Stefan KönigTunix: The Making Of

Michael SontheimerVon Tunix in die taz. Erinnerungen an spontaneistisches Denken und Arbeiten

Jana KönigAufbruch oder Rückzug? Zur innerlinken Debatte um den Tunix-Kongress

Julia Wigger Lesben und Schwule am Strand von Tunix? Über die West-Berliner Lesben- und Schwulenbewegung und ihr Verhältnis zum Tunix-Kongress

Thomas SeibertIn erster Person. Existenzökologie des Projekts

Ulrich Bröckling im Gespräch mit Felix KlopotekDie unhintergehbare Differenz. Was verweist von 68 und Tunix auf Neoliberalismus und den grassierenden Zwang zur Selbstoptimierung? Und was weist darüber hinaus?

Sabeth BuchmannZwischen Projekt und Bartleby: Tunix im Widerspruch. Nachträgliche Überlegungen zur vorweggenommenen Nachträglichkeit der 1990er Jahre

Birgit Eusterschulte Vom Werk zum Projekt zur Ausstellung (und zurück). Projekt ’74 in Köln

Annette MaechtelTu-nix, Tu-was, Tu-es-anders: Berliner Alternativkultur?!

Christa Kamleithner„Überleben im Stadtteil“. Berliner Projektekultur und linke Planungstheorie zwischen 1968 und 1978

Sibylle PlogstedtDer Ruf der Madame X. Arbeitsplätze in der Frauenbewegung – ein Traum?

Sven ReichardtArbeitsstrukturen: Die Alternativökonomie des „Projekts“

Stephanie KlossLinke Stadt 2018. Bildstrecke

ProgrammWiedersehen in TUNIX! Eine Revision der Berliner Projektekultur

Impressum

Einleitung: Hello again!

Anina Falasca, Annette Maechtel, Heimo Lattner

Es ist über 40 Jahre her, dass eine kleine Gruppe zum Tunix-Kongress aufrief:1 Nur wenige Monate lagen zwischen der Idee und der Veranstaltung vom 27. bis 29. Januar 1978, zu der rund 20.000 Personen kamen. Die Angaben zur Teilnehmer*innenzahl variieren, sicher ist aber, dass es überraschend viele waren, die dem Aufruf zu einer „Reise nach Tunix“ folgten. Dahinter stand das Bedürfnis, nach der Depression des Deutschen Herbsts 1977 konkrete Alternativen aufzubauen, anstatt sich weiter in einer hoffnungslosen Konfrontation mit dem Staat zu zermürben2. Unterschiedliche subkulturelle Gruppierungen versammelten sich in der Technischen Universität (TU) in West-Berlin, um beim Tunix-Kongress über die Situation des linken Spektrums und ihre Standpunkte in der Gesellschaft zu debattieren.

Das mediale Bild der Veranstaltung ist vor allem vom Verbrennen der Deutschlandflagge im Rahmen der Demonstration3 und von Überschriften in der Presse wie „30 Polizisten verletzt“ bestimmt.4 Die uns aus privaten Archiven zur Verfügung gestellten Photographien5 sowie die Bilder, die im Internet zu finden sind, zum Beispiel vom überfüllten Audimax, dokumentieren dagegen friedliche Praktiken des politischen Widerstands und der Selbstorganisation. Nur wenige Film- und Tondokumente sind heute noch auffindbar.6

Neben der besagten Demonstration und den unterschiedlichsten Gesprächskreisen standen beim Tunix-Kongress auch Konzerte7 und Theaterstücke, Filmvorführungen und Stadtteilaktionen sowie Podiumsdiskussionen und Seminarveranstaltungen auf dem Programm. Unter dem Motto „Rosa glänzt der Mond von TUNIX“ wurden Sketche und Debatten zum Thema „Wenn du nicht nur’n Linker, sondern auch noch schwul bist (oder umgekehrt)“ angekündigt, Feminismus und Ökologie sollten ebenso thematisiert werden wie alternative Bildungsmodelle und die Neonazi-Szene in der Bundesrepublik. Es gab Arbeitsgruppen zum Thema Staat („Erobern oder zerstören?“), zur Anti-Psychiatrie (mit Gästen wie Michel Foucault, Peter Brückner, Félix Guattari) oder zu selbstverwalteten Jugendzentren (am Beispiel des Georg-von-Rauch-Hauses). Es sollte um Food-Coops („Aufbau einer eigenen Nahrungsmittelkette“), um linke Buchhandlungen, um Kneipen („Gegenöffentlichkeit oder Abfüllstation?“) und um die Gründung einer linken Tageszeitung für die Bundesrepublik gehen (siehe Faksimiles des Programms in diesem Heft).8

Das Programm zeigt, dass Tunix von einem veränderten Politik- und Aktionsverständnis geprägt war: Der Kongress präsentierte sich nicht als Forum einer allgemeinen politischen Auseinandersetzung, sondern als Ort der spontanen Aktion, der konkreten Diskussion und des gemeinsamen Feierns. Nicht nur das Was, sondern auch das Wie war entscheidend.

Der Tunix-Kongress brachte damit etwas auf die Bühne, was rückblickend als „Projektekultur“ bezeichnet werden kann: Der Begriff des Projekts stand dabei für Vernetzung, Beweglichkeit und selbstbestimmte Aktivitäten, wie sie sich in Berlin in den 1970er und 1980er Jahren in Verlagen, Buchläden, Fahrradwerkstätten, Wohnprojekten, Stadtteilzentren oder auch Bürgerinitiativen mit einer eigenen Ökonomie ausprägten. Thematisch ging es vom Feminismus über alternative Bildungsansätze, Selbstversorgung im medizinischen Bereich bis hin zu neuen Energien und einer kritischen Medienpraxis.

Anknüpfen konnten diese neuen Projekte und die mit ihnen realisierten oder angestrebten Arbeitsweisen an die sozialen Bewegungen in den USA (Grassroots)9 und an neue Theorien aus Frankreich.10 Während „klassisch“ marxistische Theorieansätze und die Kritische Theorie bislang streng akademisch rezipiert worden war, schafften es Heidi Paris und Peter Gente mit ihrem kleinen Merve-Verlag, französische Philosoph*innen ab 1972 auch abseits akademischer Diskurse in Deutschland zu popularisieren.11

Der Tunix-Kongress gilt heute als ein wichtiger Schritt hin zu einem Selbstverständnis des linksalternativen Milieus als soziale Bewegung, die gesellschaftlich bis heute nachwirkt und den Alltag vielerorts prägt.12 Der Historiker Michael März schreibt diesem Ereignis eine „Initialwirkung auf die Annäherung von Spontis zur Alternativszene“ zu: „Noch heute existieren Biolebensmittelunternehmen, Kulturzentren, Verlage und Druckereien, die ihren Ursprung in TUNIX sehen.“13 Diese nicht zuletzt durch den Tunix-Kongress repräsentierte gesellschaftliche Entwicklung fand ihren Wiederhall auch in der Politik. Denn es gab die Befürchtung, dass eine große Anzahl junger Menschen das „Modell Deutschland“ grundsätzlich ablehnte oder zumindest in einer Alternativkultur lebte. Der damalige Berliner Wissenschaftssenator Peter Glotz sprach auf dem Tunix-Kongress in diesem Zusammenhang von „zwei Kulturen“. Im Kunst- und Kulturbereich reagierte die Berliner Politik in der Folge mit der Einführung von ersten Projektförderprogrammen.

Zunehmend ist seither ein Ineinanderfallen von Produktion und Reproduktion, die Entgrenzung sowie die Subjektivierung und Flexibilisierung von Arbeit zu diagnostizieren. Luc Boltanski wählt gar die Formulierung „Leben als Projekt“,14 alles könne heute zum Projekt werden. Seit die „Seele“ keinen Rückzugsort mehr darstellt, sondern zur Produktivkraft geworden ist (Soul at Work, Franco Bifo Berardi), werden Arbeits- und Organisationsformen (in künstlerischen Feldern) bzw. die Bewältigungsstrategien von Prekarität und Unsicherheit wie auch Modelle künstlerischer Arbeit für andere Arbeitsmärkte als attraktiv „verkauft“. Die Beschreibung des netzförmig organisierten Kapitalismus, der seine Legitimation aus der Kooptation künstlerischer Kritiken und Forderungen nach Autonomie, Kreativität und Selbstverwirklichung bezieht, ist eine allgegenwärtige These.

Unsere Beschäftigung mit dem Tunix-Kongress entspringt dem Bedürfnis, den gesellschaftspolitischen Kontext und die Praxis der Projektekultur aus verschiedenen historischen und gegenwärtigen Perspektiven zu beleuchten. Der Tunix-Kongress ist sicher nicht die „Geburtsstunde“ des „Projekts“, trotzdem hat vieles von dem, was wir heute unter „Projekten“ verstehen, 1978 seinen Ausgang genommen. Und ebenso vieles hat sich seither verändert. Dabei wollen wir über die Kritik hinaus das Politische am Projektbegriff und an der Projektepraxis wieder heben, indem wir entgegen neoliberalen Pauschalisierungen differenzieren. Von der Gegenwart ausgehend fragen wir nach der gesellschaftspolitischen Relevanz der im Kontext von Tunix aufgeworfenen Diskussionen.

Die vorliegende Publikation ist integraler Bestandteil der Veranstaltung Wiedersehen in Tunix! und will diese als ein Handbuch durch Textbeiträge und historische Quellen ergänzen. Es gibt dabei drei Themenschwerpunkte: historische Perspektiven auf den Tunix-Kongress, eine Auseinandersetzung mit dem Projektbegriff und seinen Praktiken sowie die Frage danach, wie sich diese neuen Praktiken, insbesondere in Berlin, in die Stadt und den Kulturbetrieb eingeschrieben haben.

Ein gewichtiger Unterschied zum Tunix-Kongress 1978 ist festzuhalten: Unser Projekt ist vom Hauptstadtkulturfonds gefördert und ist damit Teil eines „förderungswürdigen Kulturprogramms“ der Stadt. Ohne diese Mittel hätten wir die Veranstaltung und die begleitende Publikation nicht realisieren können.

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle auch bei allen, die dieses Projekt durch Gespräche, das Zur-Verfügung-Stellen von Zeitdokumenten, Kontaktvermittlungen, durch Anzeigen (taz Medienpartnerschaft), zusätzliche Mittel (Rosa-Luxemburg Stiftung), Abdruckrechte (Zitty, konkret, Courage, Diethard Küster Archiv, Rainer Meißle), Archivrecherchen (Papiertiger Archiv & Bibliothek für soziale Bewegungen, Universitätsarchiv der Freien Universität Berlin, Barbara Friese vom Wissenschaftlichen Dienst im Abgeordnetenhaus von Berlin), Kooperationen (taz-Panel, Institut für Kunst im Kontext und das Forschungsprojekt „Autonomie und Funktionalisierung“ an der Universität der Künste Berlin) und durch eine wunderbare personelle und technische Infrastuktur (HAU) und Verlagsarbeit (Berliner Hefte zur Geschichte und Gegenwart der Stadt) unterstützt haben. Last but not least gilt unser herzlicher und ausdrücklicher Dank allen Beteiligten. Sie alle machen das Wiedersehen in Tunix! erst möglich.

Grafik der Titelseite BUG-Info, Heft 1004, Berlin 1978 (bearbeitet), Autor*in unbekannt, Papiertiger-Archiv.

1 Zu dieser Gruppe gehörten Johannes Eisenberg, Peter Hillebrand, Stefan König, Diethard Küster, Harald Pfeffer, Renée Zucker und Monika Döring, vgl. Michael März, Linker Protest nach dem Deutschen Herbst: eine Geschichte des linken Spektrums im Schatten des „starken Staates“, 1977–1979, Bielefeld 2012, S. 206.

2 König, Jana, „Falsche Wege und neue Anfänge“. Die Bedeutung von Theorie in Zeiten linker Krisen – im Kontext des „Deutschen Herbstes“ 1977 und der „Wiedervereinigung“ 1989, in: Arbeit - Bewegung - Geschichte, 2018/II, S. 88–104.

3 Die Demonstration fand am Samstag, den 28.1.1978, um 11 Uhr statt. Angemeldet wurde sie vom Tunix-Organisator Peter Hillebrand. Nach Polizeiangaben nahmen ca. 4.000 Personen teil; v.a. so genannte Spontis, vgl. Bericht der Landespolizeidirektion West-Berlin, Dezernat Öffentliche Sicherheit, 3.2.1978, S. 2, in: Freie Universität Berlin, Universitätsarchiv, APO-Archiv, Tunix-Ordner 1135.

4 Tunix und dreißig verletzte Polizisten, in: Die Welt vom 30.1.1978; Fahne auf Ku-Damm verbrannt. Linksextremisten warfen Schaufensterscheiben mit Pflastersteinen ein, in: Mittelbayerische Zeitung vom 30.1.1978; Bundesflagge auf dem „Ku-Damm“ verbrannt. Demonstrationen gegen das „Modell-Deutschland“ – Widerstandsstrategien diskutiert, in: Nürnberger Nachrichten vom 30.1.1978; 30 Polizisten bei Ausschreitungen in Berlin verletzt, in: Westdeutsche Allgemeine vom 30.1.1978; Linksradikale Demonstration: Steine, Scherben, 30 verletzte, in: Bild-Zeitung vom 30.1.1978; Von der Straßenschlacht zum „Tunix-Treff“. Berlin hat wieder ein heißes Wochenende hinter sich – 30 Polizisten verletzt, in: Münchner Merkur vom 30.1.1978.

5 Photographien von Rainer Meisle und unbekannten Photographen im Archiv Diethard Küster.

6 Alternativbewegungen, Monitor, WDR, 28.2.1978; Treffen in Tunix, Extra III, NDR, 1.2.1978; sowie folgende Radiobeiträge: Zur Debatte: Tunix-Veranstaltung („Tue nichts“), Auszüge aus der heutigen Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses, SFB, 9.2.1978; Impulse aus der Subkultur, SFB, 9.5.1978; Gulliver – Sätze und Gegensätze: Tuwat-Kongress, SFB, 22.8.1981 (inkl. kurzem Rückblick auf Tunix). Siehe dazu auch das Filmprogramm von Florian Wüst beim Wiedersehen in Tunix.

7 U.a. laut Programmankündigung Teller Bunte Knete, Real Ax Band, Dementia Precox, Missus Beastly, Munju (nur instrumental).

8 Vgl. Tunix-Programm, in: Zitty, Heft 3, 1978, S. 13–15. Das Originalprogramm wurde in der BUG-Info veröffentlicht: vgl. BUG-Info, Heft 1005, 27.2.1978, S. 14f. B.

9 Vgl. hierzu den Whole Earth Catalog (1968–1988), das Sprachrohr der US-amerikanischen Grassroots-Bewegung: Back Issues, Whole Earth Catalog, unter: www.wholeearth.com/back-issues.php [Stand: 21.9.2018]. Und: Diedrich Diederichsen und Anselm Franke (Hg.), The Whole Earth. Kalifornien und das Verschwinden des Außen, Berlin 2013.

10 Gilles Deleuze und Félix Guattari, Rhizom, Berlin 1977. Rhizom war 1976 in Frankreich und ein Jahr später bei Merve in Deutschland erschienen ebenso wie ein vorab auf Deutsch veröffentlichtes Vorwort zum Nachfolger von Anti-Ödipus, dem Werk Tausend Plateaus. Siehe auch das Faksimile des Textes von Félix Guattari Neue Räume der Freiheit für das minoritäre Begehren gegen den majoritären Konsens in diesem Heft. Jean-François Lyotard, Das Patchwork der Minderheiten. Für eine herrenlose Politik, Berlin 1977.

11 Suhrkamp hatte die französischen Philosophen schon früher übersetzt, so waren u.a. Foucaults Wahnsinn und Gesellschaft 1969, Derridas Die Schrift und die Differenz 1972 und Deleuze und Guattaris Anti-Ödipus 1974 erschienen.

12 Vgl. Falasca, Anina, „Spaßige Spontis“ und „fröhliche Freaks“. Zur theoretischen Neuorientierung der Neuen Linken um 1978, in: Arbeit - Bewegung - Geschichte, 2018/II, S. 72–87.

13 März, Linker Protest nach dem Deutschen Herbst, S. 242.

14 Luc Boltanski, Leben als Projekt. Prekariat in der schönen neuen Netzwerkwelt, in: polar, Heft 2, Frühjahr 2007, S. 7–13.

Das HAU Hebbel am Ufer und das Treffen in Tunix

Annemie Vanackere und das Team des HAU Hebbel am Ufer

Im Januar 1978 trafen sich mehrere tausend Menschen, die sich zur undogmatischen Linken zählten, in der Technischen Universität (TU) in West-Berlin, um im Rahmen eines gemeinsamen Kongresses samt Kulturprogramm über so unterschiedliche Themen wie Bildungs- und Psychiatriekritik, mediale Gegenöffentlichkeit und politische Stadtteilarbeit zu diskutieren. Nicht nur Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet waren gekommen, sondern auch Theoretiker*innen wie Michel Foucault oder Félix Guattari. Motivation der Teilnehmer*innen war es, linke Politik aus der Sackgasse zu befreien, in der sie sich nach dem Deutschen Herbst befand.

Hoffnungen auf eine Veränderung der Gesellschaft waren auf Grund staatlicher Repressionen und einer tiefen innerlinken Spaltung in Bezug auf die theoretischen Grundlagen und die Kritik an Gewalt als politischem Mittel verschüttet. Eine neue Praxis im Hier und Jetzt sollte gefunden werden. Politische Inhalte und Strukturen sollten in der Gegenwart eine Alternative etablieren. „Wir wollen wegkommen von der Hilflosigkeit des Reagierens zu neuen Formen des Agierens“1, heißt es im Aufruf.1 Rückblickend gilt der Tunix-Kongress als Startschuss für eine Vielzahl von alternativ-ökonomischen, selbstverwalteten Betrieben und kulturellen Projekten, die noch heute die Struktur des politischen Lebens in Berlin prägen.

Für das HAU Hebbel am Ufer als internationales Produktionshaus, das mit Berliner, nationalen und internationalen Künstler*innen, Gruppen und Kollektiven zusammenarbeitet, ist das historische Zusammentreffen vor allem interessant, um nach dem politischen Erbe eines Theatersystems zu fragen, das mittlerweile seit über 30 Jahren andere Produktionsbedingungen, als sie an den Stadt-, Staats- und Nationaltheatern existieren, realisiert. Eine eigenständige Produktionsweise und Ästhetik sind entstanden. Dabei ist es eine kontinuierliche Linie im Programm des HAU Hebbel am Ufer, sich die historischen Bedingungen für das eigene Denken und Handeln zu vergegenwärtigen und den gesellschaftlichen Zusammenhang zwischen Politik und Kunst aufzuzeigen.

Ende der 1960er Jahre waren es vor allem Schauspieler*innen, die sich gegen die vorherrschenden Strukturen auflehnten. Forderungen wie die nach einer kollektiven Leitung, nach Einheitsverträgen, nach Mitbestimmung bei der Spielplangestaltung und bei der Rollenbesetzung oder nach der Abschaffung von „karikierenden Fachbezeichnungen“2 wie dem Regietitel wurden laut.

Ab 1961 arbeitete zum Beispiel der junge Regisseur Peter Stein mit seinem Team an einer kollektiven Theaterstruktur in der Schaubühne am Halleschen Ufer (dem heutigen HAU2). Für den Theaterwissenschaftler Joachim Fiebach wurde die Schaubühne nicht zuletzt dadurch in den 1970er Jahren „zum wohl bedeutendsten Theater Europas“.3 In alltäglicher Theaterpraxis entwarf das Team ein Modell von nicht entfremdeter Arbeit, das sich in dieser Breite jedoch nicht bis in die Gegenwart halten konnte.

War zu dieser Zeit noch eine Antihaltung gegen das Establishment prägend, rief die Generation der 1978er positive Erneuerungen aus. Sie fragte sich, ob ihre Kunst Teil der Kräfte einer veränderten Gesellschaft werden kann. Nach dem Treffen in der TU Berlin kam es verstärkt zu Gründungen von Freien Gruppen und neuen Arbeits- und Aufführungsorten, wobei beides eng miteinander verknüpft war.

In den letzten Jahrzehnten ist das Bewusstsein dafür gewachsen, dass viele Initiativen in einer Projektekultur aufgegangen sind, die auf der einen Seite zwar als konkrete Utopie verstanden werden kann, die andererseits aber auch Ausdruck und Träger eines äußerst flexiblen Kapitalismus und dessen Verwertungsprozessen ist. Absurderweise gelten dabei gerade Künstler*innen – die in der Regel mit prekären Arbeits- und Lebensbedingungen zu kämpfen haben und denen es nur unter hohem persönlichen Einsatz gelingt, finanziell über die Runden zu kommen – als Vorbild für das „unternehmerische Selbst“, das versucht, sich in kurzlebigen Start-ups zu verwirklichen. Das HAU Hebbel am Ufer und viele Künstler*innen, mit denen wir kooperieren, thematisieren dies in ihren Arbeiten und engagieren sich für eine solidarische Gesellschaft.

Die Professionalisierung der Performing Arts in den letzten Jahrzehnten und die kulturpolitischen Kämpfe haben mittlerweile zu einer Verstetigung und Erhöhung der finanziellen Mittel für diese Kunstform geführt. Um deren Weiterentwicklung entsprechend zu fördern und sichtbarer zu machen, ist das HAU Hebbel am Ufer Teil des Bündnisses internationaler Produktionshäuser, zu dem sich sieben Institutionen der zeitgenössischen performativen Künste zusammengeschlossen haben: das Europäische Zentrum der Künste Dresden-Hellerau, das Forum Freies Theater Düsseldorf, Kampnagel Hamburg, das Künstlerhaus Mousonturm in Frankfurt am Main, das tanzhaus nrw in Düsseldorf und PACT Zollverein in Essen.

Durch kontinuierliche Kooperationen fasst das Bündnis die Erfahrungen seiner zentralen kultur- und gesellschaftspolitischen Akteure zusammen und bringt dadurch Künstler*innen vor Ort, lokale Zuschauergruppen und diverse Stadtgesellschaften in einen Austausch mit internationaler Perspektive.

Wir freuen uns auf die Debatten der kommenden Tage, in denen wichtige Errungenschaften der Tunix-Generation, aber auch Leerstellen wie die Unterrepräsentation von feministischen sowie People-of-Color-Perspektiven diskutiert werden, um mit einem kritischen Blick auf die Geschichte unsere Gegenwart besser zu verstehen und zu gestalten. Dabei ist es ein gemeinsames Anliegen, den Zurichtungen von Mensch und Gesellschaft im Kapitalismus beständig etwas entgegenzusetzen.

Wir wünschen dem ganzen Team des Tunix-Kongresses 2018 eine gelungene Veranstaltung und danken für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.

1 Flugblatt: Treffen in Tunix. Oder auch: Koordinationsausschuß TUNIX: Aufruf zur Reise nach Tunix. Broschüre, Berlin 1978, in: APO-Archiv, Ordner: Tunix, zit. nach: Michael März, Linker Protest nach dem Deutschen Herbst. Eine Geschichte des linken Spektrums im Schatten des „starken Staates“, 1997–1979, Bielefeld 2012, S. 212.

2 Zit. nach: www.theaterderzeit.de/index.php/1968/10/ [Stand 14.10.2018].

3 Joachim Fiebach, „Altes denken für ein Neues. Die Revolution im Theater muss nicht neu erfunden, sondern fortgeschrieben werden“, in: Theater der Zeit, August 2018 (Sonderausgabe zur Volksbühne), S. 73–74.

Aufruf zur Reise nach Tunix, Flugblatt, Beilage in: BUG-Info, Heft 1003, 1977, Universitätsarchiv der Freien Universität Berlin, APO-Archiv.

Tunix: The Making Of

Stefan König

Über Tunix lässt sich – das gilt jedenfalls für mich – nur fragmentarisch, anekdotisch schreiben. Es war ein Ereignis, keine Bewegung. Eine Plattform, kein Programm. Ein paar mehr oder weniger zufällig zusammengekommene Menschen hatten es, praktisch aus dem Nichts, initiiert und in wenigen Wochen organisiert. Danach gingen sie wieder auseinander. Dass Tunix dennoch weitergewirkt hat und offenbar wirkt, hat mit dem zu tun, was sich dort präsentierte – und wie das geschah.

1

Ich war an diesem Nachmittag Ende des Jahres 1977 mit einer Frau verabredet. Jedenfalls dachte ich das. Mehr lässt sich nicht rekonstruieren. Nur, dass sie nicht kam. Ich saß da und wartete. Fing an, kleine quadratische Zettel mit Sätzen zu beschreiben, die mir in den Sinn kamen, ähnlich diesen Zeichnungen, die bei langen Telefongesprächen nebenher entstehen. Ich wartete und schrieb. Das Thema war: Die Reise an den Strand von Tunix. Es war eine Art „Hausaufgabe“: Ein paar Tage zuvor hatten wir uns in der Wohnung von Heiner und Monika Döring zu einem Abendessen getroffen. Beide waren im Verhältnis zu uns übrigen 20-Jährigen schon wesentlich älter und lebten, dem äußeren Erscheinungsbild nach wohlsituiert, in einer geräumigen Altbauwohnung in Charlottenburg. Parkettfußboden. Gerahmte Bilder. Teppiche. Lenin, das erinnere ich dunkel, hing auf dem Kopf stehend im Flur, ein fast lebensgroßes Plakat. Monika Döring arbeitete damals in einem der linken Buchläden, „Das politische Buch“, in der Lietzenburger Straße. Später (einige Zeit nach Tunix) spielte sie in der Berliner Musikszene eine nicht unwichtige Rolle als Betreiberin des „Loft“ am Nollendorfplatz. Heiner arbeitete als Studienrat, er war Kunstpädagoge, blieb etwas im Hintergrund, hatte ein geregeltes Einkommen.

Wir hatten uns dort getroffen, um zu überlegen, wie wir weiterkommen könnten. Wochenlang hatten wir im Hinterzimmer eines Kneipenkollektivs, im „Zille-Eck“ in Charlottenburg, Sitzungen abgehalten, um einen „Widerstandskongress“ zu organisieren. Die dort zusammenkamen, waren in verschiedenen linken Gruppen und Grüppchen, Initiativen und Projekten aus dem Milieu der West-Berliner undogmatischen Linken mehr oder weniger organisiert. Auf allen lastete die drückende Stimmung, die damals, im Herbst 1977 – nach Mogadischu, den Toten in Stammheim, der Erschießung von Schleyer und den darauf in hilflosem Übermaß reagierenden Rundumschlägen des Sicherheitsstaates – sich wie ein dicker Rußteppich über alles breitete, was im Land aus dem linksalternativen Humus spross. Wir meinten, es sei an der Zeit, ein Lebenszeichen auszusenden. Zunächst wurde das in den gewohnten Formen und Formaten versucht: Ein Aufruf wurde zusammengebastelt, im üblichen Verlautbarungsstil in wohlgeordneten Sätzen verfasst, gedruckt (Offset), verschickt. Adressaten: Persönlichkeiten (links, liberal, gerne akademisch), Institutionen, Organisationen. Reaktion: null.

Uns war also klar: Das führte zu nichts. Wir saßen dann, wie schon gesagt, bei Monika und Heiner Döring und aßen zu Abend. Ich erinnere nicht mehr genau, wer noch dabei war. Ulli Mangel, seinerzeit Mitglied der Musikgruppe „Mobiles Einsatzorkester“ (MEK), kann sein, Diethard Küster, Harald Pfeffer, glaube ich, der später den Tunix-Aufruf illustrierte, und noch ein paar Andere. Wir klagten zunächst über die Erfolglosigkeit unseres Projekts. Wir schimpften über das Phlegma der Alten, der etablierten Linken. Irgendwann, es war schon etwas später und auch einiges getrunken und geraucht worden, eine wohlige Mischung von Sättigung und Entspanntheit stellte sich ein, da kam der Gedanke auf: Warum sehen wir uns immer in der Pflicht? Warum laufen wir dem Staat hinterher, versuchen zu überzeugen, irgendwas in der Gesellschaft zu bewegen? Und müssen uns dann als Terroristen beschimpfen, verprügeln, verhaften lassen. Das drehen wir jetzt um. Denn schließlich brauchen nicht wir den Staat, sondern der Staat braucht uns. Soll er doch hinter uns herlaufen. Wir erklären die große Verweigerung. Das war die Idee.

Assoziationen zu den Bremer Stadtmusikanten kamen auf. Dann nahm sich jeder ein Blatt und skizzierte, wie sich das für einen neuen „Aufruf“ formulieren ließe. Ich hatte den Einfall, alles bildhaft, szenisch zu fassen, und notierte: „Wir brechen auf zum Strand von Tunix“. Das hat sofort alle begeistert. Denn es enthielt alles, worum es wesentlich ging: Die Verweigerung. Die Alternative. Das Hedonistische. Und auch etwas Pflasterstrand.

An diesem Abend gingen wir alle ziemlich beschwingt auseinander und verabredeten ein nächstes Treffen, zu dem wir weiteren Text vorbereiten wollten. Und dann kam jener Nachmittag, an dem ich saß und wartete. Und dabei diese Wortkombinationen und Sätze auf kleine Zettel schrieb, eine Art automatisch-assoziativer Poesie, metaphorisch, in Reimen, Alliterationen, in synkopierter Metrik wie:

Das Bier ist uns zu schal und auch die spießige Moral.

Wir wolln nicht immer die gleiche Arbeit tun, immer die gleichen Gesichter ziehn. Sie haben uns genug kommandiert, die Gedanken kontrolliert, die Wohnung, die Pässe, die Fresse poliert.

Wir lassen uns nicht mehr einmachen und kleinmachen und gleichmachen.

Wir haben genug von der Coca-Cola-Karajan-Kultur.

Damit war der Tunix-Stil gefunden. Aus diesen und weiteren Textteilen, von denen auch ein paar später von Anderen hinzukamen, haben wir den „Aufruf zur Reise nach Tunix“ zusammengesetzt. Das ergab diese etwas holprige Melange, die damals ganz aus dem Duktus herausfiel, der politische Texte prägte. So ist es mit Bildern: Sie beflügeln Assoziationen und ziehen dann, wenn sie gelingen, einen Kometenschweif von Emotionen und Imaginationen hinter sich her. Es waren die richtigen Bilder, die die richtige Botschaft zur richtigen Zeit transportierten.

Als dann der Aufruf in der erweiterten Vorbereitungsgruppe vorgestellt wurde und dort Zustimmung fand, sollte noch ein Motto für das Ganze her. Dazu habe ich noch diese Vierzeiler gedichtet, die dann auch von Harald Pfeffer illustriert wurden:

Die Kuh, die sprach zum Zaun,

ich würd so gern abhaun.

Da sprach der Zaun zur Kuh,

da hätt ich auch Lust zu.

Und:

Der Stein, der sprach zum Haus:

Ich halt dich nicht mehr aus.

Da sprach das Haus zum Stein:

Dann stürz ich eben ein!

Es gab noch einen dritten, der nicht veröffentlicht wurde. Den habe ich vergessen.

2

Die Idee von der „Reise zum Strand von Tunix“ und der eigentümliche Stil sowie der wesentliche Inhalt des Aufrufs waren zweifellos mein wichtigster Beitrag zum Gelingen von Tunix. Der Rest war eher bescheiden.

Es wurde kein politisches Konzept, schon gar kein neues offeriert, sondern ein Lebensgefühl zum Ausdruck gebracht, ein Unbehagen an der „Coca-Cola-Karajan-Kultur“, an dem „Mief aus den Amtsstuben, den Reaktoren und Fabriken, von den Stadtautobahnen“ und an allem, was uns damals ankotzte. All das sollte in einer großen Party, einem rauschhaften Wir verscheucht und vergessen werden. Das war nicht unser Plan. Wir hatten ja gar keinen. Aber es war dieses Bedürfnis, das sich da Luft machte und in Tunix einen Platz gefunden hatte, sich zu verwirklichen. Es ging allerdings (noch) nicht nur ums Feiern, wie später etwa bei der „Loveparade“, wo das Politische zur Karikatur wurde, zum Etikett. Auch das trug freilich schon Tunix im Herzen. Hier wurde aber auch nach einer politischen Positionsbestimmung gesucht. Das Selbstverständnis einer jüngeren, undogmatischen Linken wurde diskutiert und in vielen Ansätzen artikuliert. Einer Linken, für die die Revolutionsrhetorik der diversen, sich erbittert bekämpfenden kommunistischen Sekten nebst ihren studentischen „Massenorganisationen“ zu inhaltsleerem propagandistischem Phrasendreschen degeneriert war. Die andererseits dem Staat, der sie mit Berufsverboten und Strafverfahren drangsalierte, mit großer Skepsis, wenn nicht ablehnend gegenüberstand. Jetzt ging es darum, etwas Besseres in selbst organisierten „Projekten“ zu finden.

Der Aufruf stieß zunächst in West-Berlin auf einige positive Resonanz in den Zirkeln der undogmatischen Linken. Das ergab ein breites, auch buntes politisches Spektrum für die Veranstaltung, die auf Ende Januar des kommenden Jahres 1978 terminiert wurde.

3

Die Vorbereitungsgruppe: Man darf sie sich nicht als Organisation vorstellen. Es war nicht einmal eine feste Gruppe. Schon damals ließ sich kaum sagen, wer nun dazugehörte und wer nicht. Es gab vielleicht eine Kerngruppe, aber auch das war bloß eine zusammengewürfelte Ansammlung von Frauen und Männern, die sich vom Fußballspielen, aus dem Kreuzberger Restaurant „Osteria No.1“ oder dem „Spektrum“, von der Universität oder aus anderen Zusammenhängen kannten, also diesem Milieu mehr oder weniger Gleichgesinnter, die vorher und nachher gelegentlich zu gemeinsamen Aktivitäten und Aktionen zusammenkamen. Das hat viele irritiert, die gewohnt waren, in organisatorischen Strukturen zu denken, jede Initiative zunächst in ihrer politischen Landkarte zu verorten und nach Anführer*innen zu suchen. Wir kamen aus dem Nichts. Wir hatten keinen Vorsitzenden, kein Zentralkomitee. Wir hatten kein Programm, bestenfalls eine gemeinsame Idee, eine Plattform, wie man es heute nennen würde, zur Selbstdarstellung und Artikulation von etwas Neuem, Anderen, jedoch in vielen Ansätzen schon Vorhandenem zu bieten. Und hierdurch politisch etwas zu bewegen.

Niemand von uns war prominent, nicht einmal in dem ziemlich überschaubaren West-Berliner Milieu. Im Gegenteil: Diejenigen, die seinerzeit im linksliberalen Spektrum einen Namen hatten, gingen sogleich auf Distanz. Die 68er, die Altlinken, nahmen uns gar nicht ernst und wünschten uns, je mehr sich abzeichnete, dass Tunix zum Erfolg werden könnte, dass alles misslinge.

Ich war damals gerade mal 22-jährig und erst zwei Jahre zuvor aus der Provinz nach Berlin gekommen, ziemlich schüchtern. Und an den Rändern noch weich, viel zu weich für das ruppige Berlin. Ich hatte aber auch den Anspruch (und ich glaube, das ging in der Gruppe allen so) zu zeigen, dass ein Häufchen Namenloser, mit Verstand, organisatorischem Talent und Einfallsreichtum ausgestattet, in der Lage sein würde, etwas nie Dagewesenes gleichsam aus dem Hut zu zaubern. Zu zeigen, dass in uns viel mehr kreatives Potential steckte, als es in den drögen, saturierten Bezirken der herrschenden Kultur und Politik existierte. Natürlich war das, gelinde gesagt, eine Selbstüberschätzung. Es passte aber in das Selbstverständnis der „Alternativen“, die sich in Tunix versammelten, Bereiche jenseits der etablierten Zonen einzurichten und dort aus eigener Kraft etwas Anderes, Besseres, Humaneres zu schaffen.

4

Die Organisation des Ganzen lief zunächst über den Maulwurf-Buchvertrieb, einem Kollektiv, das linke Buchläden mit einschlägiger Literatur belieferte. Es residierte in einer mit Büchern und Gerümpel vollgestopften Fabriketage in einem Kreuzberger Hinterhof. Die Vorbereitung der Veranstaltung nahm bis zum Jahresende durchaus schwungvoll Fahrt auf. Das war aber noch weit entfernt von der Dynamik, die sie schließlich zu dem Ereignis werden ließ, an das noch nach 40 Jahren gedacht wird.

Wir fuhren über den Jahreswechsel in zwei Gruppen nach Schweden in den Urlaub. In den beiden Reisegruppen waren jeweils ein paar von denen dabei, die der Vorbereitungsgruppe angehörten. Einige von uns trafen sich, mehr oder weniger zufällig, bei einem Ausflug im tief verschneiten Wald. Die von der anderen Gruppe berichteten, vom Maulwurf-Buchvertrieb hätte jemand angerufen und berichtet, es sei eine gewaltige Woge von Anfragen und Anmeldungen aus dem In- und Ausland über die in Berlin Verbliebenen hereingebrochen. Der Aufruf war ins Französische übersetzt und publiziert worden, aus Paris wurde Interesse an der Teilnahme bekundet, von der Libération, der linken Tageszeitung. Guattari, Deleuze, Foucault wollten nach Berlin kommen, auch Cooper, der Anti-Psychiater, aus England. Und jede Menge Teilnehmer*innen aus allen (westlichen) Himmelsrichtungen.

Es blieben uns, als wir wieder zurück in Berlin waren, nicht einmal mehr vier Wochen, um die nun zum Großereignis gewordene Veranstaltung vorzubereiten. Irgendwann gab es dann einen Laden, wo alles zusammenlief. Ich erinnere noch, dass der Buchladen am Savignyplatz, der uns einen Telefonanschluss zur Verfügung gestellt hatte, später eine horrende Telefonrechnung bekam wegen der vielen Auslandstelefonate, die zur Vorbereitung notwendig geworden waren. Zu einem erheblichen Teil wurde die Logistik aus der Stadt, aus deren alternativer Szene selbst heraus getragen: Schlafplätze in WGs wurden angeboten und verteilt, das Programm über das halblegale BUG-Info (Berliner Undogmatischer Gruppen-Info) vertrieben, dezentrale Stadtteilaktionen organisiert. Undsoweiter.

5

Von der Veranstaltung selbst erinnere ich nicht mehr viel. Ich hatte mein Auto, einen fliederfarbenen VW-Bulli, als Lautsprecherwagen für die Demonstration zur Verfügung gestellt. Ich habe noch die Bilder vor Augen, als wir, die im Auto saßen, auf dem Ernst-Reuter-Platz, wo die Abschlusskundgebung stattfinden sollte, zunächst von einer großen Menschenmenge umgeben waren. Auf einmal entstand große Unruhe und alle rannten mit viel Geschrei an uns vorbei, gefolgt und getrieben von wild auf die Fliehenden einprügelnden Polizisten. Es war ein Gefühl wie in einem 3-D-Kino. Und dann standen wir da, allein, auf dem weiten, leeren Platz.

Für eine Abendveranstaltung war die „Taverne am Lützowplatz“ angemietet worden. Das war eine aus Brettern zusammengenagelte Halle auf einer städtebaulichen Brache am Lützowplatz. Etwa 3.000 Menschen passten hinein, gelegentlich fanden dort Rockkonzerte statt, aber auch ein „Oktoberfest“ und ähnliche, eher biedere Belustigungen. Auftreten sollten am Abend einige Musikgruppen, die damaligen Lieblinge der Szene. Mit dem gewaltigen Ansturm, der über Tunix hereinbrach, hatten wir bei der Anmietung noch nicht gerechnet. Die Halle war viel zu klein. Es gab tumultuarische Szenen beim Einlass, weil viele Gäste abgewiesen werden mussten. Ich war nicht dabei. Es wurde mir am nächsten Tag erzählt. Auch, dass es drinnen etwas unharmonisch zuging. Die Mitglieder des „Walde“-Theaters, einer Theatergruppe, die in der Waldemarstraße 33 in Kreuzberg eine Fabriketage mit Lederwerkstatt bewohnte und für ihren Aufführungsstil berüchtigt war, der das Publikum in ziemlich unsanfter Weise einbezog, wollten partout – gegen den entschiedenen Widerstand der Veranstalter – den Abend mit ihrer Kunst bereichern. Das führte, wie ich gehört habe, zu Handgreiflichkeiten. Der Auftritt unterblieb. Das haben uns die Leute vom „Walde“-Theater übelgenommen. Sie sannen auf Rache.

6

Wir wollten aber nicht nur Organisator*innen sein. Wir wollten selbst politische Positionen beziehen. Hierzu hatten wir eine Veranstaltung im Audimax vorbereitet mit dem Titel „Ihre tausendfache Angst wird tausendfach bewacht“. Untertitel: „Den Staat – erobern oder zerstören?“, was den Paradigmenwechsel ganz gut benannte, den Tunix