Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

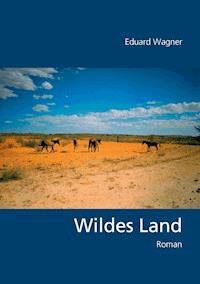

Im März 1990 gewannen die Völker Namibias nach mehr als 100 Jahren ihre Unabhängigkeit zurück. Die UNTAG, eine Friedensmission der Vereinten Nationen, beteiligte sich entscheidend an der Durchsetzung freier und fairer Wahlen. Einer der Mitarbeiter dieser Mission ist Karl, ein Mechaniker aus Deutschland, der sich im Auftrag des Deutschen Entwicklungsdienstes für die einheimische Bevölkerung einsetzt. Immer tiefer taucht er ab in die Eigenheiten Afrikas, lernt dessen unterschiedliche menschliche und tierische Bewohner kennen und setzt sich mit der kolonialen Vergangenheit auseinander. Besonders oft sieht er sich mit dieser in seiner Beziehung zu Marie konfrontiert, einer gebürtigen weißen Namibierin. Gegen Rassismus und für Gleichberechtigung kämpfend erkundet er dieses wilde Land.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 424

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

John wartete vor dem kleinen Haus mit dem riesigen, fast unbewachsenen Garten. Als er den weißen Toyota mit den schwarzen Buchstaben UN an den Türen um die Ecke biegen sah, rannte er durch die am Tage meist geöffnete Eingangstür ins Haus und schrie erfreut: „Uncle Karl is coming!“ Noch bevor Karl aus dem Auto steigen konnte, kam John wieder aus dem Haus auf ihn zugerannt. „Uncle, are you ready, can we go?“ „Nicht so schnell“, erwiderte Karl in einem freundlichen, aber komisch klingenden Englisch. Nun kamen die anderen Kinder, Anne, Willem und Paula, aus dem kleinen Haus. Sie wirkten etwas traurig. Auch sie wären gerne mit in den „Busch“ gefahren, wie sich John auszudrücken pflegte, wenn er nicht gerade nach Windhoek, Swakopmund oder in sonst eine größere namibische Stadt fuhr. Anne, Willem und Paula aber mussten am nächsten Tag zur Schule und übers Wochenende hatten sie einen schulischen sportlichen Wettkampf in Tsumeb auszutragen, Willem mit der Rugbymannschaft, Paula und Anne mit dem Netzballteam. Nach der Begrüßung gingen Karl und die Kinder gemeinsam ins Haus.

Marie war damit beschäftigt sich zurechtzumachen. Sie hatte gerade ihren Mittagsschlaf beendet und wollte ihren Freund Karl nicht so schläfrig aussehend empfangen. Sie begrüßte ihn immer mit denselben Worten: „Hallo Schatzi, wie geht es dir?“ Und Karl antwortete meistens: „Hallo Marie, gut, danke!“

Marie war zu allen immer sehr freundlich, besonders zu Karl. In Deutschland hatte er nie eine Beziehung zu einer Frau gehabt, die so viel Freundlichkeit ausstrahlte. Er wusste nicht so recht, was er mit so viel Freundlichkeit anfangen sollte. War sie wirklich echt? Kam sie aus ihrer tief religiösen Einstellung heraus? Oder war es nur eine Art „amerikanisches Gehabe“?

Marie gab Karl und John vor der Verabschiedung noch einige Instruktionen, für jeden noch ein Küsschen, „Bye-bye“ und los ging die Fahrt. Vorbei am Bahnhof von Otjiwarongo, mit der alten Lok vor dem Bahnhofsgebäude. Bald war kein Haus mehr zu sehen und John fühlte sich besonders wohl, denn jetzt verließen sie die Stadt und die Safari begann. 66 Kilometer weiter nördlich fuhren sie durch das kleine Städtchen Outjo, dann ging es nordwestlich in Richtung Kamanjab.

Ihre ständigen Begleiter waren die Farmzäune links und rechts der Straße sowie Akazienbäume, Dornenbüsche und Termitenhügel. Keineswegs aber war die Fahrt langweilig, denn es waren öfters Tiere zu sehen: ein Kudu, eine Warzenschweinfamilie, mehrere Antilopen. Meist entdeckte John die Tiere, laut rief er dann: „Look, look uncle, an animal!“

Trotz der Faszination, die der kleine sechsjährige John während den ersten Kilometern dieser Reise empfand, wurde er bald müde und schlief ein. Den ganzen Tag ab morgens um sechs, als er mit seiner Mutter aufgestanden war, hatte es für ihn nur ein Warten gegeben, ein Warten auf den Mittag, bis Onkel Karl endlich von seinem UNTAG*-Workshop käme und ihn abholte. Kein Auge hatte er mittags zugemacht. Er hatte Angst gehabt, er könnte die Abfahrt verpassen.

Johns Vater hatte seine Familie verlassen. Der Kleine liebte seinen Vater, er vermisste ihn, weshalb es nicht leicht für Karl war, ihm näherzukommen. John hatte aber nach langem innerlichen Kampf Vertrauen zu seinem Onkel gefunden, vielleicht weil sie etwas Gemeinsames hatten: die Liebe zur Natur und zum Abenteuer.

Zufrieden und sorglos fuhren die beiden mit dem Landcruiser auf der einsamen und geradeaus führenden Straße weiter. Kurz nachdem John wieder aufgewacht war, meinte er: „Es fängt bald an zu regnen.“ Karl wunderte sich über diese unverständliche Aussage. Schließlich schien wie immer die Sonne, keine einzige Wolke war zu sehen. Außerdem war nicht die richtige Jahreszeit, die Regenzeit war vorbei. Es war Mitte April, mit Regen war frühestens im Oktober zu rechnen. Doch trotz Karls Einspruch bestand John auf den Regen. Er zeigte mit den Fingern geradeaus und sagte: „Schau Onkel, das dunkle Ding da vorne, das ist eine Wolke.“ Und wirklich, nahe am Horizont, direkt über der Straße, befand sich etwas, das einer dunklen Wolke ähnelte, aber, wie sich sobald herausstellte, keine war. Nach einigen Metern Fahrt konnte man erkennen, dass es sich nicht um eine dunkle Wolke, sondern um eine Ansammlung von mehreren großen Vögeln handelte. Karl verlangsamte die Fahrt. Er wollte die Vögel nicht erschrecken, denn er war neugierig auf das, was sich dort abspielte. Lebhaft meldete sich John zu Wort: „Das sind Geier, Onkel, Geier!“ Karl reduzierte die Geschwindigkeit erneut, mit geringem Motorengeräusch ließ er den Landcruiser rollen. Für beide war nun deutlich erkennbar, dass sich Geier, nicht nur in der Luft, sondern auch einige auf dem Boden und auf der Straße befanden. Durch die Geräusche des Fahrzeugs aufgeschreckt, flogen die Vögel, etwa 40 an der Zahl, plötzlich weg. Sie gaben den Blick frei auf einen mitten auf der Straße liegenden Kadaver, ein von einem Auto erfasster Schakal. Das Rätsel war gelöst. Karl erhöhte das Tempo des Fahrzeugs, ohne dabei den Blick in den Rückspiegel zu vernachlässigen. Auch John blickte erstaunt durch die Heckscheibe nach hinten. Beide sahen wie sich rückwärtig die „Wolke“ von Neuem formierte.

Endlich wurde Kamanjab erreicht. Sie betankten das Auto und kauften in einem kleinen Supermarkt Brot und Fleisch zum Grillen ein. In Kamanjab endete die Teerstraße, in nördliche Richtung führte eine gut gepflegte Pad, eine nicht asphaltierte Straße, ins Kaokoland. Karl und John fuhren aber auf einer weniger gepflegten Pad in westliche Richtung weiter. Ihr Ziel war das Palmwag Restcamp.

Je weiter sie nach Westen kamen, desto spärlicher wurde die Vegetation, die Namibwüste kündigte sich an. Karl stoppte den Wagen auf einer Anhöhe. Von den wenigen Bäumen und Sträuchern lasen sie die abgestorbenen Äste und Zweige vom Boden auf: Feuerholz für das „Braifleisch“, Grillfleisch, am Abend.

Sie befanden sich in einer eindrucksvollen Landschaft, die fast nur aus Steinen bestand. Aber die herrlichen Farben, die die untergehende Sonne zauberte, waren unbeschreiblich.

„Onkel, hier gibt es kein abgestorbenes Holz mehr, ich habe alles aufgesammelt!“

„Ja John, ich denke, das ist genug.“

„Schau Onkel, da unten ist ein Elefant.“

„Was du nicht alles siehst“, erwiderte Karl ungläubig.

„Da unten bei dem großen Busch, da steht er und frisst.“

Karl schaute, konnte aber keinen Elefant entdecken. Stattdessen sah er eine wunderschöne, wüstenähnliche Ebene, eingetaucht in ein pastellfarbenes Licht. Die Landschaft wirkte beruhigend auf beide, selbst der kleine John starrte wie verzaubert und vergaß dabei, mit seinen Augen weitere Elefanten zu suchen. Wie auf ein Kommando schauten sie sich plötzlich an und begannen zu lachen. Es war ein zufriedenes, ein glückliches Lachen.

„Was kommt eigentlich nach Palmwag?“, wollte John unvermittelt wissen.

„Wie meinst du denn das?“, fragte Karl zurück.

„Welches Land kommt nach Palmwag?“

„Palmwag ist ein Ort, nein, eigentlich nur eine Lodge, wo für Geld übernachtet werden kann.“ Karl erklärte weiter, es liege im Damaraland, das eine Region und ein Bestandteil Namibias sei. Und westlich hinter dem Damaraland befinde sich die Skelettküste. Als John das Wort Skelettküste hörte, fiel er Karl sofort und begeistert ins Wort:

„Ja, mein Vater war schon an der Skelettküste, da findet man Totenköpfe am Strand.“

„Ja, und auch alte, gestrandete Schiffe“, fügte Karl hinzu.

„Und was kommt nach der Skelettküste?“, fragte John wissbegierig weiter.

„Das Meer. Und nach dem Meer kommt Südamerika.“

„Amerika“, sagte John und lächelte dabei bedeutungsvoll, „das ist da, wo die ‚Schöne und das Biest‘ leben.“ Verwundert über Johns Weisheit meinte Karl: „Du meinst die USA. Direkt auf der anderen Seite des Meeres aber liegt ein südamerikanisches Land, Brasilien.“

Steil abfallend und übersät mit Geröll verlief die Pad in Richtung Skelettküste. Hin und wieder erwischte eines der unruhig hin- und herflatternden Räder einen großen Stein, schleuderte ihn kraftvoll nach links in den tiefen Abgrund neben der Straße oder auch wuchtig unter das Auto, sodass beängstigende Laute vom Bodenblech ins Fahrzeuginnere drangen.

Die Sonne stand schon sehr tief, als sie an der Abzweigung nach Sesfontein ankamen. Dicht hinter der Abzweigung passierten sie einen Zaun, an dem John zuvor aus dem Wagen aussteigen und das Gatter für die Durchfahrt öffnen musste. Karl erklärte ihm die Bedeutung dieses Zaunes. „Das ist der Veterinärzaun. Er soll das Überqueren wilder Tiere ins Farmland verhindern. Dieser Zaun, auch ‚Rote Linie‘ genannt, durchschneidet das ganze Land von West nach Ost. Die Schwarzen durften während der Apartheid nur mit besonderen Ausweisen diese Grenze überschreiten. Das, wo wir jetzt hineinfahren, nannten die Weißen früher Bantustangebiet.“

Nach wenigen Kilometern war Palmwag erreicht. Nachdem sich die beiden an der Rezeption angemeldet hatten, bekamen sie den Schlüssel für ihre Unterkunft. Es war eine Hütte, die den Behausungen der Einheimischen nicht unähnlich war, aber lang, nicht rund und größer. Die Einrichtung glich der eines einfachen Hotels und im Innern der Hütte befand sich sogar eine Duschkabine. Frisch geduscht nahmen sie den Proviant, das Feuerholz und ihre mitgebrachten Getränke – für Karl einen zweieinhalb Liter Weinkarton mit südafrikanischem Weißwein unterster Kategorie und für John Limonade – aus dem Auto und brachten alles an den Grillplatz des Restcamps. Während Karl das Holz am Grill anzündete, erforschte John die Umgebung. Er entdeckte den Swimmingpool, von dem er sich sehr angezogen fühlte, denn obwohl er noch nicht schwimmen konnte, ging er gerne baden. Was John besonders beeindruckte, waren die vielen Palmen und anderen großen und kleinen Pflanzen, die hier überall zu sehen waren. Stracks lief er an den Grillplatz und stellte Karl die Frage, die ihn beschäftigte:

„Warum gibt es hier so viele Pflanzen, Onkel?“

Karl sagte, ohne das Anblasen des Feuers zu unterbrechen: „Wir sind hier in einem ausgetrockneten Flussbett, der hier heißt Uniab. Manchmal, wenn es in den Bergen regnet, führt er Wasser. Deshalb ist der Grundwasserspiegel nicht so tief wie außerhalb des Flussbetts und die Pflanzen können besser gedeihen. Sie brauchen zum Wachsen Sonne, Luft und auch Wasser.“

Karl hatte schon reichlich von dem mitgebrachten Wein getrunken, bis endlich das Fleisch durchgebraten war. Es war bereits dunkel, als sie anfingen zu essen. Zu den Hähnchenkeulen und Rindersteaks gab es Tomaten und Brot. Für Karl war es das erste Essen an diesem Tag, John hatte am Morgen nur das für ihn übliche „Millipapp“, in Milch oder in Wasser gekochtes Maismehl, gegessen. Genüsslich aßen sie in der lauen, von den Sternen und dem Licht der nahen Unterkünfte beleuchteten Nacht. Plötzlich hörten sie aus der Ferne ein lautes Trompeten und John wusste sofort: „Das ist ein Elefant! Nicht nur ein Elefant, nein, das Brüllen stammt von dem Elefanten, den wir heute schon gesehen haben“, meinte er. Schnell, John sogar etwas ängstlich, räumten sie ihre Utensilien zusammen und verschwanden in ihrer Unterkunft, während das Brüllen immer näher kam.

Inhaltsverzeichnis

Marie tanzt

Johns Albtraum vom Leopard

Der Angriff der Hunde

Frau von Maerz kontra Karl

Die Volkspolizisten

Pieters Verschwinden

Abmahnung und Morddrohung

Barbecue und Gottesdienst

Karl alleine in der UN-Werkstatt

Der Besuch bei Maries Mutter

Fahrt ins Buschmannland

Auflösung der Werkstatt und Maries Krankenhausaufenthalt

John lernt schwimmen

Nach Maries Operation

Urlaubsfahrt zum Okavango

Jakob und Swakopmund

Arbeitsantritt in der Mission

Der Besuch der Buschgemeinden

Der geistige Krüppel

Die versteckte Buschkneipe

Zersägte Giraffenschenkel und Hochzeit feiernde Termiten

Der Betriebsausflug

Bei Maries Vater in Swakopmund

Beziehungsspannungen

Der Unfall

Die Flüchtlinge

Meetings

Unerwartete Katastrophen

Der verständnisvolle Pater

Die Gerichtsverhandlung und der endgültige Bruch mit Marie

Der Sturz

Eingegipst

„Schultereckgelenksübungen“

Der Besuch des Beauftragten

Abschied vom Okavango

Fahrt in den Süden

Zusammentreffen mit dem Präsidenten

Karls letzte Tage in Namibia

Marie tanzt

Ungefähr zur gleichen Zeit machte sich Marie in Otjiwarongo für einen Tanzabend fertig. Als sie gerade mit dem Schminken fertiggeworden war, kamen auch schon ihre Freundin Karina und deren Mann Pieter. Gemeinsam fuhren sie mit dem Auto zum nahegelegenen Hotel Bromme, wo eine Band aus der Republik spielte. Wenn die Weißen in Namibia von „der Republik“ sprachen, meinten sie die Republik Südafrika. Als sie dort ankamen, war die Tanzbar des Hotels schon gerammelt voll. Auch einige Mitglieder der UN-Friedensmission UNTAG waren dort. Weit weg von ihrem Zuhause und ihren Frauen suchten sie nicht nur Tanzvergnügen. Die gut aussehende Marie konnte sich noch nicht mal einen Sitzplatz ergattern, schon wurde sie von einem ägyptischen UN-Polizisten zum Tanz aufgefordert. Die Band spielte gerade einen soften Song. „Love me tender, love me sweet“ – angeschmiegtes Tanzen war angesagt. An ihre Begleiter gerichtet sagte Marie: „Sucht doch auch für mich einen Sitzplatz, ich tanze erst mal.“ Der UN-Polizist, der Yusuf hieß und aus Ägypten kam, versuchte sie während des Tanzes immer enger an sich heranzuziehen, Marie aber hielt den nötigen Abstand. Sie fragte ihn, ob er Christ sei, worauf er verneinte und sagte, er sei Moslem. Marie stellte ihm diese Frage nicht nur, weil sie seiner zu engen Umklammerung entgehen wollte, sondern auch, weil sie neugierig war. Sie wusste, dass es in Ägypten auch Christen gab. Yusuf, der sehr gut aussah, hätte Karls Position als Maries Liebhaber infrage stellen können, aber als Moslem war er für sie, die einer christlich-evangelikalen Sekte angehörte, nicht tragbar. Wäre er Christ gewesen, hätte Marie dies als eine göttliche Fügung gesehen, schließlich stammte Yusuf aus einem Land, das in der Bibel erwähnt wurde und in der Nähe des Landes lag, in dem Jesus gewirkt hatte. Sie suchte einen Mann, der „Christus im Herzen trägt“. Karl war zwar Christ, aber ein evangelisch-lutherischer. Er hatte eine so ganz andere Auffassung davon, was es bedeutete, Christ zu sein. Das käme daher, meinte Marie, dass er aus Europa sei und sie war sich sicher, dort herrsche „Sodom und Gomorra“. An diesem Abend tanzte Marie nur mit Yusuf. Dafür musste sie sich Vorwürfe von Pieter anhören, der sie des Öfteren an ihre Beziehung zu Karl erinnerte und das, obwohl er Karl überhaupt nicht mochte. Ihre Freundin Karina gab sich dagegen toleranter. Sie tanzte nur sehr selten und dann auch nur mit ihrem Mann. Pieter hätte es nie zugelassen, dass seine Frau mit einem anderen tanzte und schon gar nicht mit einem „UNTAG“. Karina gefiel das nicht, denn sie hätte auch gerne mit so einem feschen UNTAG-Mann getanzt. Auch Yusufs Vorgesetzter war nicht begeistert über das Tanzvergnügen seines Kollegen. Der Besuch in einer westlich orientierten Bar war für ihn in Ordnung, schließlich gab es auch in Kairo genug davon und er besuchte sie sogar gerne. Aber dieses Tanzen und noch dazu immer mit derselben Frau war ihm suspekt. Die Beziehung eines ihm unterstellten Polizisten zu einer Einheimischen, das könnte ihm und der gesamten ägyptischen Polizeieinheit in Namibia weitere Probleme bereiten. Nach wenigen Wochen Einsatz in diesem Land und dieser Friedensmission hatten sie schon genug davon. Da waren die einheimischen Weißen, die diese UN-Mission nicht wünschten und den Beteiligten mit Ablehnung und Spott entgegentraten. Aber auch mit anderen UN-Polizeieinheiten und ihrem Chef, einem Ungarn, hatten sie speziell in ihrem Einsatzgebiet im Distrikt Otjiwarongo Probleme. Die Ägypter galten dort als zu lasch und zu desinteressiert, außerdem waren sie schon in zwei Autounfälle verwickelt gewesen, die sie selbst verschuldet hatten. Der ägyptische Polizeichef wollte nicht mehr auffallen. Der arme Yusuf musste sich noch in der Bar eine Standpauke von ihm anhören. Er gestand sein Fehlverhalten gegenüber seinem Vorgesetzten zwar ein, so richtig ernst nahm er sein „Bekenntnis“ allerdings nicht. Yusuf hatte unbedingt an dieser Mission teilnehmen wollen und mit allen Tricks hatte er dieses Ziel in seiner Heimat raffiniert verfolgt. Nun war er weit weg von seiner Familie und den Zwängen seiner Gesellschaft.

250 Kilometer nördlich von Maries Tanzvergnügen mussten sich Karl und John mit anderen Dingen auseinandersetzen: Dort „tanzte“ der Elefant. Immer näher kam er der Hütte, in der sich die beiden aufhielten. Der Junge hatte Angst und Karl redete beruhigend auf ihn ein: „Der läuft hier nur vorbei. Was soll er hier?“ Doch John konnte sich nicht entspannen. „Er ist ja schon hier.“ Da bemerkte auch Karl, dass der Elefant direkt vor ihrem Fenster stand, dem Fenster dieser Hütte, die nur aus Ried und Palmenholz gebaut war. Nichts war fest an diesem „Haus“. „Hör doch Onkel, wie er brüllt.“ In einem aggressiven Ton erwiderte Karl, ein Elefant brülle nicht, er trompete. Einige Minuten waren vergangen, der Dickhäuter machte keine Anstalten weiterzuziehen, er trompetete, rülpste und furzte. Karl zog vorsichtig die Vorhänge zur Seite und konnte so erkennen, dass der Elefant genüsslich an einer Palme fraß, die direkt neben der Hütte stand. Er konnte sogar, als das Tier sich hinunterbeugte, in dessen riesiges Maul schauen. Karl und John verhielten sich ruhig in ihrer Hütte. Es dauerte noch lange, bis der Elefant abzog, sodass die Nachtruhe der beiden sehr kurz war.

Auch vor Maries Fenster hielt sich jemand auf: Yusuf. Er rief leise, gutmütig und sanft: „Marie, Marie.“ Offenbar war er, nachdem Karina, Pieter und Marie die Tanzveranstaltung verlassen hatten, ihrem Auto gefolgt. In der Hoffnung, der Angebeteten noch näherkommen zu können, stand er nun vor ihrem Schlafzimmerfenster. Als das gefühlvolle Rufen erfolglos blieb, verstärkte er es, wurde lauter, nachdrücklicher und bedrohlicher. Marie, die sich schlafen gelegt hatte, zog indes die Bettdecke über ihren Kopf und hoffte, dass der „Kerl“, so betitelte sie Yusuf jetzt gedanklich, endlich verschwinden würde. Sie dachte auch voller Sorge an ihre Nachbarn. Es war zwar viel Platz zwischen dem Haus, in dem sie lebte, und dem Nachbarhaus, aber dennoch könnte der „Kerl“ gehört oder gesehen werden. Sie hatte Angst, man könnte sie dann „UNTAG-Schlampe“ nennen. Doch Yusuf wurde von niemandem gesehen oder gehört. Die Nachbarn schliefen alle schon und nach wenigen weiteren Versuchen gab er auf und verschwand.

Am anderen Morgen saßen John und Karl vor der Hütte des Rastlagers und frühstückten. Es gab nur angetrocknetes Weißbrot vom Vortag und Marmelade, dazu löslichen Malzkaffee. Ihr Gesprächsthema war der nächtliche „Besuch“ des Elefanten, von dem John meinte, wenn er gewollt hätte, hätte er die Hütte einreißen können. Karl stimmte dem zu. Unerwartet kam ein Mitarbeiter der Palmwag Lodge mit einer Schubkarre und Schaufel aus einer anderen Hütte, in der wohl solche Utensilien gelagert wurden, und steuerte genau auf Karl und John zu. Er grüßte und so erwiderten die beiden die freundliche Geste. Mit einem Blick auf sie gerichtet, fragte er spöttisch: „Wie war die Nacht?“ Ohne eine Antwort abzuwarten, schob er die Karre um die Ecke der Hütte. Als wenig später das schabende Geräusche einer Schaufel einsetzte, wurden Karl und John neugierig und gingen nachschauen. Sie sahen den Mann an einem kahl gefressenen und zerfledderten Stamm arbeiten, der am Vortag noch zu einer unbeugsamen und aufrecht stehenden Palme gehört hatte. Er lud den danebenliegenden Kot des Elefanten in die Schubkarre. Karl fragte: „Kommt so etwas öfter vor?“ „Hin und wieder schon“, antwortete der Mann. Als der Dreck aufgeladen war, fuhr er mit der Karre außerhalb des Camps und lud ihn dort ab. Karl war etwas verärgert über die Geschichte und meinte zu John:

„Die haben den Lärm auch gehört. Sie wussten genau, dass ein Elefant bei uns vor der Hütte stand, trauten sich aber nicht, ihn zu verjagen.“

„Wie hätten sie ihn denn verjagen sollen?“, fragte der Junge.

„Weiß ich auch nicht“, gestand Karl ein. „Komm John, wir wollen weiter. Such deine Sachen zusammen und räum sie ins Auto!“

Karl packte währenddessen alles andere zusammen und schleppte das Gepäck ins Auto. Zu John gewandt, sagte er:

„Das Wochenende ist noch nicht vorbei!“

„Werden wir heute Nacht zelten, Onkel?“

„Ja, aber nur wenn wir hier etwas zu essen kaufen können. Ansonsten müssen wir in die nächste Ortschaft, nach Khorixas, dann wird es zeitlich sehr eng, um noch einen guten Übernachtungsplatz zu finden. Dann müssten wir in der Lodge in Khorixas übernachten. Dort wäre es vielleicht möglich zu zelten, aber das will ich nicht, das kostet nur Geld.“

Karl ging zur Rezeption des Restcamps, zahlte für die Nacht und fragte, ob sie auch Essen für außer Haus verkaufen. Der Rezeptionist, ein Deutschstämmiger, sagte: „Normalerweise nicht, aber ich kann eine Ausnahme machen, schließlich habt ihr nicht gut geschlafen. Ich habe gehört, dass sich in der vergangenen Nacht vor eurer Hütte ein Elefant aufgehalten hat – das ist eine Entschädigung wert.“ Karl kaufte zwei Koteletts, zwei Hähnchenkeulen und das übliche pappige Weißbrot. Er ging gut gelaunt zum Auto, in dem John wartete, und sagte:

„Wir fahren nach Twyfelfontein.“

„Aha, und was ist Twyfelfontein? Was gibt es dort zu sehen?“, wollte John sogleich wissen.

„Dort gibt es uralte Felsgravuren, sie sollen mehrere Tausend Jahre alt sein“, antwortete Karl.

John erwiderte erstaunt: „Mehrere Tausend Jahre alt?“

„Ja, sie stammen von Menschen, die vor Tausenden von Jahren ihre Erfahrungen und Erkenntnisse auf Stein hinterlassen haben. Genau dort fahren wir hin“, gab Karl zurück.

Es war eine beschwerliche Fahrt immer Richtung Süden auf einer schlechten Pad. Nur selten konnten sie schneller als 40 Stundenkilometer fahren. Karl war müde, die vergangene Nacht hatte ihre Spuren hinterlassen. John verschlief die Fahrt fast vollständig. Kurz vor der Abzweigung Khorixas Twyfelfontein bremste Karl das Fahrzeug plötzlich stark ab, sodass John aufwachte.

„Was ist passiert, Onkel?“

„Aha John, du bist wach. Nichts Besonderes“, erwiderte Karl, „hier liegt ein Blech auf der Straße, das wir zum Grillen für heute Abend brauchen.“

„Warum zum Grillen?“

„Ich habe unser Grillgitter vergessen von zu Hause mitzunehmen. Dieses Blech könnte unser Essen retten.“

Karl stieg aus dem Auto und begutachtete seinen Fund. Zurück im Auto wandte er sich John zu und sagte: „Ich werde mit dem Körner Löcher in das Blech schlagen, so werden wir heute unser Fleisch darauf grillen können.“ Es war schon komisch, erst als Karl das Blech auf der Pad liegen sah, fiel ihm ein, dass er das Grillgitter zu Hause vergessen hatte. Eine Stunde später erreichten sie Twyfelfontein. Sie hielten vor einer alten eingestürzten Ruine, von der zwei der ursprünglich vier Hauswände überhaupt nicht mehr zu sehen waren. Die Steine waren wohl abgetragen und anderen Zwecken zugeteilt worden. Davor stand ein Schild mit der Aufschrift: „HOOT FOR A GUIDE.“ Karl musste mehrmals hupen, bis endlich ein Mann aus einer anderen, noch nicht ganz so zerfallenen Ruine kam. Er trat durch eine „Tür“ aus Cola- und Fanta-Dosen, die mit Schnüren zu Strängen zusammengebunden waren. Der Mann redete nicht viel, er zeigte nur mit der Hand auf die zerfallenen Gesteinsberge und sagte: „Gravuren sind dort zu finden.“ Als Karl merkte, dass der Mann keine Anstalten machte, sie dorthin zu begleiten, machte er sich mit John allein auf den Weg. In der schönen Felslandschaft, durchpflügt von Trampelpfaden, gab es viele Gravuren zu bestaunen. Giraffen, Nashörner, Schlangen und andere Tiere, aber auch menschliche Fußsohlen waren in den Fels gezeichnet. John meinte angeberisch, dass er so etwas auch zeichnen könne, sogar noch besser. Es machte ihm sichtlich Spaß, inmitten der vielen Felsbrocken herumzulaufen und zu klettern. Nach einer halben Stunde, in der sie Felsgravuren angeguckt und Trampelpfade erkundet hatten, reichte es den beiden und sie machten sich wieder auf den Rückweg zum Auto und den Ruinen. Kaum waren sie am Wagen angekommen, kam auch schon der „Guide“, der die beiden angaffte, aber nichts sagte. Karl fragte: „Kostet das etwas?“ Der Mann antwortete nicht, er lächelte nur. „Ich glaube, er versteht kein Englisch. Ich gebe ihm zehn Rand“, sagte Karl. „So viel“, staunte John, wobei er bedeutungsvoll zischte.

Johns Albtraum vom Leopard

Die Strecke nach Twyfelfontein war eine Sackgasse. Deshalb mussten sie wieder zurückkehren zu der Pad, von der sie gekommen waren. Dann bogen sie rechts ab in Richtung der C35, die südlich über Uis bis zur Küste nach Hentiesbaai führte. So weit wollten Karl und John aber gar nicht fahren. Karl hatte sich vorgenommen, noch am frühen Abend in der Nähe des Ugab Reviers, eines Trockenflusses, zu sein, um dort im Canyon das Zelt aufzuschlagen. Karl war vorausschauend und plante sorgfältig. Er wusste schon seit Beginn der Reise, wo es hingehen sollte und wie er die Etappen einteilen würde. John war es altersbedingt egal, für ihn war die Hauptsache, dass er Spaß hatte und es abenteuerlich war. Besonders wichtig war ihm auch, dass er zu Hause viel zu erzählen haben würde. Nein, nicht nur erzählen wollte er, er wollte prahlen. John war angeberisch.

Nach einer zweistündigen Fahrt erreichten sie die C35, eine nicht asphaltierte, aber sehr gut gepflegte Pad, doch schon nach sechs Kilometern verließen sie die Hauptstraße wieder. Karl hatte vor, auf einer weniger befahrenen Strecke zum Ugab Revier zu gelangen, denn er wollte sichergehen, dass er ungestört in einer unberührten Wildnis sein Zeltlager aufschlagen konnte. Außerdem hatte er ein Allradfahrzeug, das ihm zwar nicht gehörte, es war Eigentum der UNO, aber über das er verfügen konnte und mit dem er gerne extreme Strecken fuhr. Diese Pad wäre sicher auch mit einem alten 500er Fiat befahrbar gewesen, sodass ihr größter Vorteil darin lag, dass sie seltener befahren wurde als die C35. Am Nachmittag erreichten sie den Ugab und nun kam es darauf an, einen schönen Übernachtungsplatz zu finden. Außerdem waren Karls Fahrkünste gefordert und sie mussten sich vor Überfällen in Acht nehmen. Wo Hunger und Not zu Hause sind, gibt es auch Diebstähle, Übergriffe und Gewalt. Karl legte den Allradgang ein und fuhr in das sandige Revier, steuerte nach rechts in Richtung einer Bergkette. Der Motor kam langsam an seine Grenzen, die Räder rutschten weg, drehten manchmal durch, dann hatten sie wieder Kontakt zu festem Untergrund und das Fahrzeug wurde schneller. Hier und da waren Steine im Weg und manchmal konnten sie ihnen nur knapp ausweichen, sodass beide ziemlich durchgeschüttelt wurden. Für Karl war eine solche Fahrt nichts Neues. Er war einige Male in der Sahara gewesen und kannte solche Touren auch über längere Strecken als diese, die er jetzt fuhr. Für John allerdings war so eine Fahrt völlig neu, etwas angespannt und ängstlich saß er in seinem Sitz. Erst, als das „Schlimmste“ hinter ihnen lag, meldete er sich zu Wort: „Das war toll, Onkel!“ An der Bergkette angekommen, stoppte Karl das Auto und sagte zu John: „Hier können uns keine Menschen das Leben schwer machen. Hier wird uns niemand sehen, denn es kommt niemals jemand her. Hier sind wir nur der Wildnis ausgeliefert.“

Für das abendliche Grillen überm Feuer brauchten sie noch Brennholz, was kein Problem war, denn hier gab es genug. Außerdem hatten sie noch von ihrer letzten Sammelaktion ein paar Äste im Auto vorrätig. Diese und alles weitere, was fürs Übernachten wichtig war, holten sie nach und nach aus dem Wagen, als erstes das Zelt. Während Karl es aufbaute, machte John sich auf die Suche nach noch mehr Holz. Als nächstes brachte der Onkel aus dem Werkzeugkasten einen Körner, nahm das gefundene Blech – ein ehemaliges Verkehrsschild, wie bei genauerem Hinsehen zu erkennen war – und schlug mehrere Löcher hinein. „Wenn wir fertig sind, John, werden wir die Gegend inspizieren. Doch zunächst zünden wir das Feuer an, damit wir noch vor Sonnenuntergang mit dem Essen beginnen können.“ Als die ersten Flammen zu züngeln begannen, umfriedeten die beiden die Feuerstelle mit passenden Steinen und legten große Holzscheite auf. Mit John im Schlepptau brach Karl in Richtung der Bergkette auf, die nur wenige Meter entfernt war. Am Rand angekommen, stellte er erschrocken fest, dass einige der Felsbrocken sehr lose waren. Skeptisch sah er nach oben und bemerkte einen riesigen Stein, der verhängnisvoll über ihnen thronte. Besorgt überlegte er, ob sie das Zelt nicht an einer anderen Stelle aufbauen sollten, denn der Felsen befand sich etwa 50 Meter über ihrer Unterkunft für die Nacht. Entschlossen bahnte Karl sich seinen Weg hoch, um die Sache aus der Nähe genauer zu begutachten. John kletterte ihm mit großer Anstrengung, aber mutig hinterher. Als sie den Felsbrocken erreicht hatten, prüfte Karl die Standfläche und befand sie für groß und stabil genug. Er drückte auch kräftig gegen den Stein, um ganz sicherzugehen, denn wenn der Brocken fallen würde, wäre es ihr Ende. Zu John gewandt sagte er freundlich lächelnd: „Der bleibt diese Nacht noch stehen.“

Von dort oben hatten sie eine fantastische Aussicht, sie konnten weit ins Tal des Ugab Reviers schauen. Kurz vor dem Horizont erkannten sie eine Tierherde, möglicherweise waren es Antilopen. Doch auch in ihrer Nähe gab es viele kleine Tiere, da huschten Eidechsen umher und in knapper Entfernung sprangen Klippspringer über die Felsen. Karl und John kletterten immer höher, um noch mehr sehen zu können. Der Junge hatte mal wieder die besseren Augen: Er entdeckte einige Hundert Meter weiter auf gleicher Höhe eine Affenfamilie. Außer sich und ganz euphorisch rief er: „Hier, Onkel, da!“ Mit seinem Zeigefinger deutete er auf die Gruppe. Nachdem sie noch eine Weile schweigsam in die Landschaft geblickt hatten, begannen sie langsam den Abstieg. Hinunter nahmen sie einen anderen Weg, nicht den direkten wie hinauf, sondern einen, der quer zum Berg im Zickzack verlief. Das war für John nicht so anstrengend. Nach einigen Rechts- und Linkswendungen kamen sie vor einer Höhle zum Stehen. Der Kleine wollte sogleich hinein, aber Karl hielt ihn zurück. „Nein John, das ist zu gefährlich. Wir gehen erst zurück zum Auto und holen eine Taschenlampe, dann kommen wir wieder und schauen mal rein.“ John stimmte ihm widerwillig zu. Zurück beim Zelt nahmen sie die Taschenlampe aus dem Auto, Karl legte noch etwas Holz auf das Feuer und gemeinsam gingen sie erneut hoch zu der Höhle. Spannend war die Situation für beide, ängstlich standen sie vor dem Höhleneingang. Karl war beklommen zumute, denn er hatte keine Waffe dabei. Er wusste nicht, was ihn in der Höhle erwarten würde, es könnte ja ein wildes Tier darin hausen. „John, du bleibst draußen. Ich gehe alleine rein und schaue mich vorsichtig um.“ Langsam und ruhig schlich Karl durch die Öffnung im Berg. Bereits nach einem Meter sah er im fahlen Licht der Taschenlampe das Ende der Höhle. Auf dem Boden bemerkte er Knochen, die dort verstreut herumlagen. Einen etwas größeren hob er auf und brachte ihn mit nach draußen. Dort zeigte er ihn John und sagte:

„Der sieht aus, als wäre es der Unterarm von einem Affen.“

„Wie kommt der da rein?“, fragte John erstaunt.

„Ich weiß nicht“, gab Karl zu, „da drinnen liegen noch mehr Knochen, allerdings sind die nicht so angeordnet, dass man meinen könnte, das Tier sei friedlich an Altersschwäche gestorben. Vielleicht ist es von einem Leoparden gerissen und in der Höhle genüsslich verspeist worden. Aber wie auch immer, John, lass uns darüber nicht nachdenken. So ist die Natur, so ist die Wildnis.“

Der Junge blickte geschockt seinen Onkel an und sprach dann lange kein Wort mehr. Karl bekam Gewissensbisse, er hätte ihm das nicht sagen dürfen. Er begann an seiner Erziehungsfähigkeit zu zweifeln.

Nachdenklich gingen beide zurück Richtung Lagerplatz. Karl, der vorweg lief, sah sich hin und wieder nach John um. Dem Jungen gingen die Höhle und die darin gefundenen Knochen nicht aus dem Kopf. Für ihn stand fest, dass der Knochen zu einem Affen gehört hatte. Möglicherweise war er ein Mitglied der Affenfamilie gewesen, die sie vorhin gesehen hatten. Ebenso sicher war John sich beim „Täter“: Das hatte ein Leopard getan. Er empfand nicht nur Mitleid mit dem Affen, es gruselte und beängstigte ihn auch, dass die Raubkatze vielleicht nachts an das Zelt kommen könnte. Karl war ebenfalls in seine Gedanken vertieft. Er machte sich Vorwürfe, dass er den Knochen in der Höhle hätte liegen lassen sollen. Nein, er hätte gar nicht erst hineingehen sollen. Er als Erwachsener musste doch wissen, dass er mit solchen Äußerungen, auch wenn sie den Tatsachen entsprachen oder vielleicht gerade deshalb, ein Kind ängstigen würde. Er dachte auch an die Worte von Marie, kurz bevor sie in Otjiwarongo losgefahren waren: „Achte gut auf John, du weißt, er ist sehr sensibel.“ Karl nahm sich vor, dem Kleinen seine Ängste zu nehmen, sobald sie am Lagerplatz ankämen. Wie, das wusste er allerdings nicht.

Karl legte weitere Holzscheite ins Feuer und sobald sie richtig brannten und die Flammen hochschossen, legte er das gefundene alte Verkehrsschild darüber. Er hoffte darauf, so Farbreste und anderes Gesundheitsschädliches abbrennen zu können. Nach einigen Minuten schob er das Blech mithilfe eines Holzscheits aus dem Feuer, ließ es abkühlen, reinigte es mit Wasser und Schwamm und lehnte es abschließend an einen Stein. Karl sah, wie John scheinbar grübelnd ins Feuer starrte. Er fühlte sich der Situation nicht gewachsen, musste er doch machtlos mitansehen, wie sich der Junge mit der Verarbeitung des soeben Erlebten quälte. In seiner Hilflosigkeit schaute er sich nach einem größeren Stein als Sitzgelegenheit für John um. Mit etwas Kraftanstrengung schob er einen passenden in die Nähe des Feuers und bot dem Kleinen liebenswürdig, aber unbeholfen einen Platz an. John nahm das Angebot gerne an.

Die Sonne war mittlerweile hinter den Bergen verschwunden und das Holz brannte nicht mehr, sondern glühte nur noch. Ohne Worte legte Karl das Blech gestützt von der Umfriedung der Steine über die Glut, ließ es heiß werden und platzierte danach die Fleischstücke darauf. John holte das Brot, die Limonade und den Wein aus dem Auto und trug sie ans Feuer. Was sie sonst noch zum Essen und Trinken brauchten, brachte Karl dazu, Plastikteller, Besteck und Gläser. Es dauerte noch ein paar Minuten, bis das Fleisch durchgebraten war. Erschöpft von den Erlebnissen und den Anstrengungen des Tages aßen die beiden hungrig und mit Genuss ihr Abendessen. Danach kehrten die Lebensgeister wieder etwas in John zurück. Er fragte, ob Gott auf einem der vielen Sterne lebe, die man jetzt sehen konnte, obwohl es noch nicht richtig dunkel war. Karl antwortete, Gott sei überall, doch mit dieser Aussage konnte der Junge nichts anfangen. Er hakte aber nicht weiter nach, sondern stellte dem Onkel eine andere Frage, deren Beantwortung für ihn schwierig war: „Warum wurde der Affe von dem Leopard gefressen?“ Karl, der schon einige Gläser Wein intus hatte, versuchte nun John am Lagerfeuer zu erklären, wie die Natur gestrickt sei. Er erinnerte ihn daran, dass er heute selbst Fleisch gegessen habe, ebenso wie in der Vergangenheit, und dass er sicher auch in der Zukunft wieder Fleisch essen würde. Raubtiere bräuchten das nun mal zum Überleben. Karl war nicht sicher, ob der kleine John das verstand, aber es sei besser, so meinte er, die Wahrheit zu sagen, als irgendwelche Lügen zu verbreiten. Außerdem hätte er gar nicht gewusst, welche Lüge er erzählen sollte. Er war eben ein rational denkender Mensch, typisch Europäer. John, mittlerweile müde geworden, verabschiedete sich von Karl: „Gute Nacht, Onkel!“ Doch dieser, der mittlerweile noch mehr Gläser Wein getrunken hatte, gab sich erzieherisch.

„John, die Knochen vom Fleisch müssen in die Alukiste im Auto. Ich möchte nicht, dass heute in der Nacht Schakale oder gar Hyänen in unsere Nähe kommen. Die riechen nämlich die Knochen.“

John erinnerte sich sofort an den Leopard und fragte: „Riechen auch Leoparden die Knochen?“

„Ja“, bestätigte Karl.

Ohne Widerrede sammelte der Junge alle Essensreste ein, brachte sie in den Toyota und verstaute sie in der großen Alukiste, in der normalerweise Lebensmittel transportiert wurden. John ging nun ins Zelt und legte sich schlafen. Obwohl er sehr müde war, konnte er nicht einschlafen, es dauerte noch eine Zeit. Das Erlebte ging ihm durch den Kopf, er wurde zum ersten Mal in seinem Leben mit Dingen konfrontiert, die er so bisher nicht kannte. Er träumte vom Elefanten, vom Affen und vom Leopard. Seine Träume sollten ihn noch am nächsten Tag verfolgen. Karl schaute sich noch Wein trinkend den Sternenhimmel an. Er sah den Großen Wagen, das Kreuz des Südens und entdeckte einen schwankenden Stern. Realistisch wie er nun mal war, dachte er, es sei ein außer Kontrolle geratener Satellit. Vielleicht aber schwankte nicht der Stern, sondern Karl. Betrunken und zufrieden ging er ins Zelt und schlief, seine Träume hatte er am nächsten Tag vergessen.

Die Wärme der aufgehenden Sonne weckte John. Noch im Schlafsack steckend öffnete er den Reißverschluss des Zeltes, zog ihn aber nur so weit auf, dass er seinen Kopf herausstrecken konnte. Vorsichtig schaute er sich um, aber nichts Gefährliches, auch kein Leopard, war zu sehen. Nun zog er den Reißverschluss ganz nach unten, stieg aus dem Schlafsack, langte in die Seitentasche des Zeltes und holte den dort deponierten Autoschlüssel heraus. Er ging zum Auto und suchte darin nach Toilettenpapier und einer Schaufel. Mit diesen Dingen in der Hand verschwand er einige Meter weiter hinter einem großen Stein, wo er sein Geschäft verrichtete. Genauso, wie es der Onkel machte, wenn er in der Wildnis „musste“. Auch Karl war in der Zwischenzeit wach geworden und kümmerte sich um das Frühstück. Die Gespräche am „Frühstückstisch“ waren karg, nur wenige Worte wurden gewechselt. Karl hatte Kopfschmerzen und irgendetwas wuselte durch sein Gesichtsfeld. Augenflimmern. Er machte den Fusel vom Vortag dafür verantwortlich. Aber auch John war nicht gut drauf. Der Leopard hatte ihm in seinem Albtraum der vergangenen Nacht die Zähne gezeigt. Nach dem Frühstück, Waschen und Zähneputzen räumten sie den Lagerplatz auf, nahmen die Knochen vom letzten Abendessen wieder aus der Alukiste und warfen sie in die „Prärie“, Futter für die Tiere. Die Fahrt ging weiter.

Nach einigen Kilometern waren sie wieder auf der C35. Bei Uis ging es auf die C36, auch eine Pad, eine nicht asphaltierte Straße. Gegen Mittag kamen sie in der Kleinstadt Omaruru an, wo sie in einem Restaurant Schnitzel mit Pommes aßen, Johns Lieblingsessen. Auf einer Teerstraße fuhren sie weiter nach Hause, nach Otjiwarongo. Gegen Nachmittag kamen sie, sehnlichst von Marie erwartet, dort an. Karl hatte den Motor des Fahrzeugs noch nicht mal abgestellt, da sprang John schon aus dem Wagen, rannte zur Eingangstür des Hauses und schrie laut „Mama, wir sind zurück. Wir haben viele Tiere gesehen!“ Während er seine Mutter umarmte, redete er ohne Unterbrechung auf sie ein und versuchte in kurzen Sätzen, mehr in Halbsätzen zusammengefasst, all seine Reiseerlebnisse zu schildern. Angeberisch zu seinen Geschwistern gewandt, die schon früher von ihren Sportwettkämpfen zurück waren, sagte er: „Ein Elefant hätte uns fast die Bude eingerissen.“ Seine Geschwister mussten laut lachen, besonders sein älterer Bruder Willem. Der lachte John aus und hänselte ihn: „Dich hätte der Elefant sowieso übersehen, du kleines Würstchen.“ Karl ging, nachdem er das Auto abgestellt hatte, nur langsam ins Haus. Er argwöhnte schon, dass Marie ihm Vorwürfe machen könnte. Sie empfand solche Erlebnisse für gewöhnlich als für ihre Kinder nicht förderlich. Eine Fahrt in den Etosha Nationalpark, wo man die Tiere von Weitem in einem gesicherten Abstand ansehen konnte, das war ihre Vorstellung von Abenteuer. Karl behielt recht. Kaum hatte er das Haus betreten, wetterte Marie: „Was erzählt John da? Was ist da passiert? Was war mit einem Elefanten und einem Tiger?“ Sie verwechselte den Leoparden mit einem Tiger. Karl schilderte ihr eine harmlose Situation: Der Elefant sei viel weiter weg gewesen von der Hütte und außerdem, so erzählte er, hätten sie schließlich nicht gezeltet, eben weil man davon ausgehen musste, dass sich Elefanten in dieser Gegend aufhalten konnten. Er hätte stattdessen eine teure Hütte angemietet. Die Sache mit dem Knochen, er vermied das Wort Leopard, wäre reine Fantasie. Das könnte so oder so gesehen werden, schließlich lägen ja auch manchmal Knochen auf der Straße und niemand wüsste, woher die kämen, meist abgenagt und aus einem fahrenden Auto herausgeworfen. Wie sollte man also wissen, wie der gefundene Knochen in die Höhle gekommen wäre. Marie beruhigte sich langsam. Karl wertete das als Erfolg seiner guten Kommunikation. Erst nach seiner Rechtfertigung hieß sie ihn willkommen, umarmte und küsste ihn.

Paula, die gerne Fußball spielte, fragte Karl, ob er mitspielen wolle. Der willigte sofort ein, Fußball war seine Leidenschaft. Auch Willem und Anne gesellten sich zu den beiden und kickten mit. Für John war Fußball spielen nichts. Er hatte bei diesem Sport und mit seinen älteren Mitspielern schlechte Erfahrungen gemacht. Er war immer unterlegen, insbesondere Willem trickste ihn gerne aus und machte sich über seine kindlichen und unbeholfenen Bewegungen lustig. Diese Schmach wollte John sich ersparen, er schaute lieber zu und feuerte Karl und Anne an, die ein Team bildeten. Nahe am Haus, viel zu nahe, spielten sie verbissen gegeneinander. Ein Schuss von Karl aufs Tor wurde von Paula abgelenkt und der Ball traf auf das Küchenfenster, sodass das Glas klirrend zerbrach. Marie, die gerade dabei war, Tütensuppe für das Abendessen zu „kochen“, erschrak, öffnete das Fenster mit der kaputten Scheibe und meinte gelassen zu Karl: „Jetzt hast du dir Arbeit aufgehalst.“ Er war Handwerker, für ihn war das Ersetzen einer zerbrochenen Fensterscheibe kein Problem. Während Paula und Willem die Scherben aufkehrten, ging er in die Garage. Dort fand er einen alten Schrank, dem er die Rückwand herausnahm und passgerecht zusägte. Mit kleinen Nägeln, die er in seinem UNTAG-Werkzeugkasten fand, hämmerte er die Holzplatte vor das Fenster. Am nächsten Tag würde er eine Glasscheibe besorgen und sie einsetzen. Unterdessen hatte Marie die Flamme, auf der der Suppentopf stand, heruntergeregelt, damit ihr die Suppe nicht überkochte.

Marie war keine gute Köchin, sie machte meist Fertiggerichte warm oder schlug Eier in die Pfanne. Am besten konnte sie Maisbrei zubereiten. Karl dagegen kochte gerne und gut, er durfte aber nicht. Marie fand es unmöglich, wenn Männer kochten. Nur selten konnte er sich gegen die Vorurteile seiner Freundin durchsetzen, obwohl die Kinder das von ihm gekochte Essen mochten. Zu Weihnachten machte er Pute mit Rotkohl und Thüringer Klößen, ein typisch deutsches Essen. Alle mochten es. John distanzierte sich anfänglich mit den Worten: „I hate german food.“ Er erinnerte sich an einen Besuch bei seinem Opa, der ihm einmal Sauerkraut vorgesetzt hatte. Sein Opa hatte geschwärmt, das wäre echtes deutsches Sauerkraut und sehr gesund. Die Deutschen äßen das mindestens einmal die Woche. John hatte gekostet, seine Mundwinkel zusammengezogen und „bäh“ gesagt. Sein Opa hatte trotzdem aufs Aufessen bestanden. Die Pute und die Klöße schmeckten dem Jungen, nur den Rotkohl konnte er nicht leiden. Karl fand Maries Einwände bezüglich seines Kochens als „konservatives Südwester-Denken“. Dieses Denken wollte er aufbrechen, langsam, aber beharrlich.

Gemächlich nahm jeder seinen Platz am Küchentisch ein, Karl und Marie an den Stirnseiten und jeweils zwei Kinder an den Längsseiten des Tisches – so wie es sich für eine weiße, namibische Familie gehörte. Bevor die Suppe und das Margarinebrot von Marie zum Essen freigegeben wurden, sprach sie ein Tischgebet. Eigentlich war dies die Aufgabe des Mannes, in diesem Fall Karls. Marie aber war klar, dass er noch nicht so weit war. Langsam und doch beharrlich hatte sie vor, das zu ändern. Sie wollte sein Verhalten und Denken „aufbrechen“. Das Tischgebet wurde in Afrikaans gesprochen, Karl verstand nur wenig.

Die Familie war dreisprachig. Marie hatte eine deutschstämmige Mutter und einen burischen Vater, in der Schule hatte sie Afrikaans und Englisch gelernt. Zu Hause war meist Afrikaans gesprochen worden, aber ihre Mutter hatte ihr auch Deutsch beigebracht. Diese Sprache beherrschte sie zwar nicht fließend, konnte sich aber einigermaßen damit verständigen. Ihre Deutschkenntnisse waren mindestens so gut wie Karls Englischkenntnisse. Mit ihren Kindern sprach Marie überwiegend Afrikaans, nur mit dem Nesthäkchen John redete sie auf Englisch. Das kam daher, dass die Kinder zwei verschiedene Väter hatten. Der erste Mann, von dem Paula und Willem abstammten, war burischer Herkunft gewesen, während Johns leiblicher Vater, der Anne adoptiert hatte, aus England kam. Nun war Karl noch zur Familie gestoßen und mit ihm sprach sie vorwiegend Deutsch. Er antwortete ihr dann auf Englisch und nur, wenn er etwas nicht auf Englisch übersetzen oder ausdrücken konnte, sagte er es ihr auf Deutsch. Oft berichtigte Marie Karls englische Antworten und Karl wiederum berichtigte Maries deutsche Sätze. Die Kinder verstanden nur wenig Deutsch, lernten aber in dieser Zeit der Dreisprachigkeit viel Neues hinzu.

Nicht nur aus Solidarität betete Karl mit. Er faltete die Hände und da er kaum etwas verstand, dachte er sein Gebet auf Deutsch: „Ich danke dir, lieber Gott, für dieses Abendessen und für das Zusammensein mit dieser Familie.“

Nach dem Abendessen versuchte Karl, Marie kurz alleine zu sprechen, denn die Kinder durften diese Frage nicht hören. Er folgte ihr im Haus überall hin, bis er endlich eine Gelegenheit fand, wo alle Kinder außer „Lauschweite“ waren. Schüchtern und zurückhaltend, aus seiner Stimme konnte man sogar etwas Peinlichkeit heraushören, stellte er sachlich, ohne Sentimentalität seine Frage: „Kann ich heute Nacht hier schlafen?“ Marie lächelte, nahm ihn in den Arm und antwortete: „Ja, aber nur wenn du dein Auto nach Hause fährst und dann zu Fuß wiederkommst.“ Karl durfte das Auto nie über Nacht in der Einfahrt ihres angemieteten Hauses stehen lassen. Marie versteckte ihre erotischen und sexuellen Gefühle vor den Nachbarn und vor ihren Kindern. Weit musste Karl nicht fahren, nur einige 100 Meter entfernt lag das vom DED, dem Deutschen Entwicklungsdienst, angemietete Haus, das er und sein Kollege Alois bewohnten. Er stellte sein Auto ab, grüßte seinen Mitbewohner, der auf der Veranda mit einer schwarzen Frau saß, wechselte einige Worte mit ihnen und machte sich zu Fuß auf den Weg zurück zu Marie.

Der Angriff der Hunde

Die Kinder warteten schon auf Karl. Sie spielten „Mensch ärgere dich nicht“, aber ohne ihn machte ihnen das Spiel nur halb so viel Spaß. Denn er ärgerte sich besonders, wenn er verlor, und freute sich über alle Maßen, wenn er gewann; er wollte das Spiel lustig gestalten. Die Kinder allerdings meinten, er ärgere und freue sich wirklich, dem Spiel gerecht. Gegen 22 Uhr schickte Marie die Kinder mit den Worten ins Bett: „Ihr habt morgen Schule und müsst früh aufstehen. Karl wird auch bald gehen, wir trinken nur noch einen Tee zusammen.“ Für Karl war klar, dass zumindest die beiden Großen wussten, dass er über Nacht bleiben würde. Marie gegenüber verlor er aber kein Wort dazu, er wusste, dass auch sie es wusste – sie kannte ja ihre Kinder. Lügen und vertuschen, das war nicht Karls Welt, nicht seine Philosophie, aber er liebte Marie und wollte mit ihr in diesem Land eine Zukunft haben. Maries konservatives Denken aufzubrechen, das erforderte Geduld.

Die beiden Erwachsenen verbrachten eine schöne erotische Nacht miteinander. Bereits um fünf Uhr klingelte der Wecker für Karl, obwohl er erst um acht Uhr in der Werkstatt sein musste. Aber bevor die Kinder und auch die Nachbarn aufstanden, musste er aus dem Haus sein. Marie verabschiedete ihn mit einem schläfrigen Kuss. Er schlich auf Zehenspitzen durch den Flur und schloss die Tür leise hinter sich. Kaum auf der Straße angekommen, suchte er nach ein oder zwei kleinen Steinen. Karl war vertraut mit dem Spiel, das ihn jeden Morgen erwartete: Zwei kleine Hunde, die das Eigentum wohlhabender Weißer vor den armen Schwarzen schützen sollten, würden ihn laut bellend und zähnefletschend bedrängen und terrorisieren. Er wechselte die Straßenseite, um möglichst weit weg von ihnen zu sein. Hundert Meter weiter, am zweiten Nachbarhaus, kamen die kleinen Biester wie erwartet angesprungen. Karl kannte den Namen dieser Hunderasse nicht. Für gewöhnlich war er tierlieb, doch diese Hunde hasste er. Mit einem Stein konnte er eines der Tiere für kurze Zeit verjagen, das andere biss sich jedoch an seiner Hose fest. Kaum hatte er den einen Hund abgeschüttelt, kam der, den er schon vertrieben glaubte, zurück und biss ihn kräftig ins Schienbein. Das schmerzte. Karl, der inzwischen mächtig wütend geworden war, trat den Köter und traf ihn hart. Der Hund wich heulend zurück und auch der andere, wohl eingeschüchtert vom Gejaule seines Partners, rannte auf die gegenüberliegende Straßenseite und unter dem Zaun hindurch auf das Grundstück, das sie zu bewachen hatten. Karl musste humpelnd noch 200 Meter zurücklegen, dann war er in Sicherheit.

Zu Hause angekommen, legte er sich noch mal hin, wobei er seine Kleider anbehielt. Einschlafen konnte er nicht, er döste nur. Als er nach einiger Zeit hörte, dass Alois in der Küche das Frühstück machte, stand er auf und ging zu ihm. „Guten Morgen“, grüßte er und begann zu helfen. Geredet wurde nicht, Alois erwiderte zwar mürrisch den Morgengruß, dabei blieb es dann aber. Er war ein Morgenmuffel und jede Ansprache oder gar ein Gespräch waren ihm kurz nach dem Aufstehen zuwider. Karl wusste das, er hatte in der Vergangenheit seine Erfahrungen damit gemacht. Er akzeptierte es, denn es blieb ihm nicht viel mehr übrig, wenn er nicht angefahren werden wollte. Gemeinsam, aber still und schweigend, saßen sie am Frühstückstisch. Viertel vor acht meldete sich Alois dann doch zu Wort: „Auf geht’s, es ist Zeit für die Arbeit.“ Sie verließen das Haus und ein jeder stieg in seinen Toyota Landcruiser. Zwar stand der UN-Werkstatt in Otjiwarongo offiziell nur ein Werkstatt-Kfz zur Verfügung, das Karl fuhr, aber Alois hatte im Fuhrpark ein nicht aufgelistetes und niemandem zugeteiltes Auto entdeckt, das er mit der Zustimmung vom Field Service Officer von Otjiwarongo nun nutzen durfte. Es war eine umstrittene Sache zwischen der UN und dem DED gewesen, doch die UN hatte sich durchsetzen können, denn sie hatte Alois als Chefmechaniker eingesetzt. Deshalb war er Karls Vorgesetzter. Hierarchische Strukturen waren üblich bei der UN. Man hatte sich für das inoffizielle Fahrzeug entschieden, weil es über eine Klimaanlage verfügte, Karls offizielles hatte diesen Luxus nicht. Möglicherweise hätte Alois Karl das offizielle Auto für private Fahrten wieder strittig gemacht, wenn die UN-Bürokratie ihren Fehler erkannt hätte. Das tat sie aber nicht. So konnten beide ihre Fahrzeuge bis zum Ende der Mission nutzen – auch für ihre privaten Fahrten, die zwar nicht erlaubt waren, aber geduldet wurden.

Nur einen halben Kilometer von ihrem Haus entfernt lag das UNTAG-Gebäude. Die Werkstatt befand sich direkt dahinter, sodass der Field Service Officer nur das Fenster seines Büros zu öffnen brauchte und schon durch Rufen den Kontakt zu den beiden herstellen konnte. Es war ihre Pflicht sich vor Arbeitsbeginn bei dem österreichischen Chef Officer im Büro zu melden. Diesmal aber, oft kam das nicht vor, waren sie vor ihm am Gebäude. Bereits außen konnten sie das feststellen, da sein Auto nicht in einer der Parknischen stand. Sie schlossen das Tor zum Hof auf und begaben sich in die Werkstatt, die über zwei Einfahrten verfügte, wodurch jeder seinen eigenen Arbeitsplatz hatte. Alois und Karl waren gerade dabei, sich die Arbeit für den Tag einzuteilen, da rief Erich, ihr Chef, in einem militärischen Tonfall aus dem Fenster: „Alois, Karl, reinkommen!“ Erichs schroffer Ton konnte sie nicht erschrecken, ruhig und gelassen setzten sie ihre Arbeitseinteilung fort. Erst, als Erich noch einmal, noch lauter, noch strenger rief, machten sie sich auf den Weg in sein Büro. Mit der Einteilung ihrer Arbeit waren sie da schon fertig. Für gewöhnlich wurde an Montagen zuerst über die Bundesliga-Ergebnisse gesprochen, diskutiert oder gar gestritten. Karl und Erich waren fußballbegeistert, beide hatten in ihrer Jugend aktiv in Vereinen gespielt. Erich, der Salzburger, war sogar einige Jahre bei 1860 München gewesen und hatte auch zwei Spiele für die österreichische B-Nationalmannschaft bestritten. An diesem Montag war es anders. Erich fragte Karl barsch: „Wie ist das mit deiner Freundin, mit der Marie? Bist du mit dieser Frau noch zusammen? Wenn ja, mach bloß Schluss mit dieser Liaison. Die Polizisten lachen über dich. Sie hat vier Kinder von verschiedenen Männern, sie nutzt dich nur aus. Während du mit ihren Kindern Ausflüge machst, hurt sie hier mit Yusuf herum.“ Karl, innerlich angespannt und verletzt, bemühte sich darum, Ruhe zu bewahren, und fragte Erich:

„Woher willst du das wissen?“

Der antwortete laut und bestimmend: „Das haben mir einige Polizisten erzählt, die am Samstag im Hotel Bromme beim Tanzen waren. Die haben ja Augen im Kopf, und so, wie die mit Yusuf getanzt hat, das soll ja schon obszön gewesen sein.“