7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

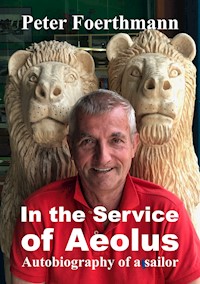

In der Welt der Blauwassersegler wird Peter Foerthmann seit Jahrzehnten zurate gezogen, wenn es um Steuerfragen geht. Als Entwickler, Produzent sowie weltweiter Ansprechpartner in der komplexen Materie von Windsteuersystemen ist seine Expertise international gefragt. Seine Fachbücher sind in sechs Sprachen verfügbar und markieren heute den Stand der Technik - die einfachen Gesetzmäßigkeiten der Physik sind auch in Zeiten von Bits und Bytes immer noch gültig. Der Autor schildert in diesem Buch seine ganz persönliche Zeitreise im Verlauf von nun bald einem halben Jahrhundert. Aus seinem anfänglichen Manufakturbetrieb ist heute ein industriell produzierendes Industrieunternehmen geworden - das vermutlich kleinste in Deutschland! Dieses Buch markiert die Lebensstationen des Autors durch die Jahrzehnte, adressiert und vergleicht technische Entwicklungen und schildert Marktauseinandersetzungen im internationalen Wettbewerbsumfeld. Der Leser wird auf eine spannenden Reise durch Höhen und Tiefen mitgenommen und erfährt von den Schlüsselerlebnissen, die dem Buch seinen Titel zu gaben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 156

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

PETER FOERTHMANN

WINDVANE REPORT

Eine Zeitreise

Copyright: © 2021 Peter Foerthmann

Lektorat: Erik Kinting – www.buchlektorat.net

Umschlag & Satz: Sabine Abels – www.e-book-erstellung.de

Bildrechte: Peter Foerthmann:

Verlag und Druck:

tredition GmbH

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

978-3-347-31087-2 (Paperback)

978-3-347-31088-9 (Hardcover)

978-3-347-31089-6 (e-Book)

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Inhalt

Prolog – Segeln und leben in Balance

50 Jahre Steuerfreiheit unter Segeln

Die Systemtypen von heute

Hilfsrudersysteme

Pendelrudersysteme

Doppelrudersysteme

Die Bootstypen

Langkieler

Gemäßigter Langkieler

Kurzkiel mit Spatenruder

Kiel – und Integralschwerter

Katamarane

Kraftübertragung zum Hauptruder

Die Synthese Autopilot/Windpilot

Synthese bei Monohull

Fazit

Grenzen aller Windsteuersysteme

Notruderverwendbarkeit

Ausflug in die Geschichte

Ruderhavarien in der Praxis

SV Beatitas – Ruderbruch im Atlantik durch Orcaattacke

SV Seawind – Ruderbruch im Nordatlantik

SV Blue Sky – Notruder Einsatz im Nordatlantik

SV Element – Ruderverlust in der Ostsee

Systemauswahl – Beratungsfehler

Manufaktur oder Industrie

Der Marktstillstand

Windpilot Chronologie

Copycat

Retrospektive der besonderen Art

Rechtsverletzungen und Gerichtsverfahren

Windpilot USA

Marketing – Vertriebswege

Der Kampf eines Singlehanders

Windhunter Power Generator Autopilot Hybrid

The High Court Case

Die Ikonen

Hydrovane – John Curry

Aries – Nick Franklin

Monitor

Aries Denmark

Windvane Report GGR 2018

Die Gefahren im Detail

Wellensysteme

Kentern, Durchkentern, Überkopfkentern

Achillesferse Überlastungsschutz

Fazit

20 Kommentare zum Windvane Report

Golden Globe Race – Eine Bilanz

Interview: Der Ritt auf der Rasierklinge – Warum Mr Windpilot die Bremse zog

Die Schadensbilanz des GGR 2018/19

Im Ziel angekommen (in der Reihenfolge)

La Longue Route

Die Geschichte einer Blamage

Die Tür zum Kopf

Pressearbeit am Beispiel des Golden Globe Race

Der Webfehler

Der steinige Weg der Wahrheit

Recherchen

PROLOG SEGELN UND LEBEN IN BALANCE

Selbststeuern unter Segeln ist ein Doppeltitel, der als Buch variantenreich beschreibt, wie man sich am Ruder des eigenen Schiffes überflüssig machen kann. Als Lebensmotto hat er mich in seinen Bann gezogen, mir Freude und Freunde gebracht und gezeigt, wie man mit einfachen Regeln sein Leben verbringen kann: in Balance!

Schon der Gedanke ans Segeln lässt bei mir Müdigkeit aufkommen: mein Schiff mit Windpilot in Balance, Skipper eingeschlafen – tausendmal passiert, immer gut gegangen –, manchmal hat Paolo Conte dazu gesungen … Es ist einfach so wundervoll erhaben, sein Schiff als Skipper zu erfühlen, dass solche Gedanken allzu schnell von Müdigkeit eingeholt werden, hinterhältig eingelullt, weil Meeresrauschen geheimnisvoll mit der Schwerkraft von Augendeckeln in Verbindung zu stehen scheint. Eine Falle, der man nur durch eine ausgeklügelte Erfindung entrinnen kann: einem geräuschlosen Steuersklaven, der den Skipper nicht beim Schlafen stört und das Schiff, im Rhythmus von Wind und Wellen steuernd, rauschend Meilen machen lässt.

Es war purer Eigennutz, diese Heckverzierungen derart weiterzuentwickeln, dass ich mittlerweile davon mein Leben bestreiten kann. Streiten auch! Denn in einem Umfeld, das weltweit übersichtlich ist, ist Auffallen einfach: Es genügt, eine Meinung zu vertreten. – Immer wieder und mit Vehemenz. Das ist meine Lebensendlosschleife – eine Zeitreise, die bald ein halbes Jahrhundert dauert und noch nicht zu Ende ist.

50 JAHRE STEUERFREIHEIT UNTER SEGELN

Windsteuersysteme erhalten ihr Steuersignal vom scheinbaren Windeinfallswinkel. Das ist vorteilhaft, da es den Vortrieb einer Segeljacht garantiert. Sind die Segel eingestellt, die Windfahne zum Wind ausgerichtet, wird das Schiff diesen Winkel weitersteuern, solange der Chef an Bord seine Pflichten in Bezug auf Segeltrimm erledigt. Für eine Törnplanung ist die Windrichtung stets der wichtigste Faktor, denn solange der Wind von achtern bläst, kann auf kürzestem Weg gesegelt werden. Kommt der Wind allerdings von vorn, kann es länger dauern, weil der Kompasskurs dann wenig nützt.

Das Buch Selbststeuern unter Segeln differenziert zwölf Systemarten von Windsteuersystemen, von denen sich heute drei am Markt durchgesetzt haben:

Eine Untersuchung in Bezug auf die wirksame Länge der Krafthebel ermöglicht Rückschlüsse auf die möglichen Steuerkräfte, die zeitgleich Aufschluss geben über die Einsetzbarkeit in Bezug auf Schiffsgrößen.

DIE SYSTEMTYPEN VON HEUTE

Hilfsrudersystem Hydrovane an einer Ovni 435

Hilfsrudersysteme

Ein Hilfsruder ist ein zusätzliches Steuerruder, das ohne Verbindung zum Hauptruder eigenständig Steuerfunktionen übernimmt. Eine sinnvolle Proportion von Hauptruder- zu Hilfsruderfläche sollte das Verhältnis 1:3 nicht übersteigen, weil die sonst erzielbaren Steuerkräfte schlechter würden. Das Hauptruder wird festgesetzt und als Trimmklappe zur Feineinstellung der Anlage verwendet.

Die Steuerkraft dieser Systeme ist begrenzt, da sie ohne Servounterstützung arbeiten, sodass sie als vollwertigeWindsteueranlage (WSA) nur bis zu einer bestimmten Schiffsgröße eingesetzt werden können. Die Montage erfolgt vorzugsweise mittig, da bei Seitenmontage der Wirkungsgrad beeinträchtigt wird, weil ein Ruder in der Luft naturgemäß keine Wirkung erzielen kann. Für den Wirkungsgrad ist zudem wichtig, dass bei zu geringer Distanz zum Hauptruder turbulentes Kielwasser guter Performance entgegenwirkt.

Hilfsrudersysteme können als Notruder verwendet werden, wobei zu bedenken ist, dass bei vollständigem Verlust des Hauptruders infolge dann fehlender Lateralfläche das Schiff mit der geringen Fläche eines Hilfsruders nur eingeschränkt zu steuern ist.

Pendelrudersysteme

Ein Pendelruder erzeugt durch seitliches Ausscheren Servokräfte, die über Leinen auf das Hauptruder übertragen werden. Die Kraftmenge wird bestimmt durch die Länge des Pendelarmes von der Pendelachse bis zum unteren Ende des Ruderblattes (Servokraft-Hebelarmlänge HL), meist 150–200 cm. Die Einsetzbarkeit ist nahezu unbegrenzt in Bezug auf die mögliche maximale Schiffsgröße, da mit längerem Schaft – also größerem Krafthebelarm – auch enorm große Hauptruder zu bewegen sind. Einzig wichtig: Eine Übertragung ist nur auf mechanische Steuersysteme (Rad oder Pinne) machbar, bei Radsteuersystemen sollte deren Umdrehungsanzahl zwischen den Anschlägen die Kennzahl 2,5–3 nicht übersteigen. Bei ersatzweiser Übertragung auf eine Notpinne ist zu bedenken, dass diese solide und in erreichbarer Nähe des Rudergängers liegen sollte.

Pendelrudersystem an der SV Thuriya beim Start zum Golden Globe Race

Merke: In Notsituationen sollte eine Windsteueranlage (WSA) sofort deaktiviert werden können, um von Hand steuern zu können.

Die Alltagstauglichkeit eines Pendelrudersystems ist gegeben, wenn das Pendelruder leicht zu schwenken ist (Lift-up). Nur einfachstes Handling gewährleistet, dass ein System auch für Kurzzeitbetrieb verwendet werden kann – und sei es, um einen Blick auf die Karte zu werfen. Die Handlingnachteile traditioneller Pendelrudersysteme waren sicherlich – neben ihrer Optik – der Hauptgrund, für ihre einst geringe Verbreitung. Vor Jahrzehnten galten mechanische WSA als typisches Merkmal einer weit gereisten Jacht, es soll allerdings hier und da auch Eigner gegeben haben, die eine WSA zur Imagepflege verwendeten, wenn ihre Schiffe jahrelang ungeduldig ihre Festmacher durchgescheuert hatten, derweil ihr Eigner wenig Hunger nach der grausamen See verspürte.

Hafenmanöver unter Maschine sind nur möglich, wenn ein Pendelruder aus dem Wasser gebracht wird, da ein Manöver ansonsten abrupt endet, wenn das Pendelruder (das nicht festgesetzt werden kann), von achtern angeströmt, mit Wucht gegen eventuell vorhandene seitliche Anschläge krachen würde. Diesen Fehler macht ein Segler nur einmal.

Es ist ein Merkmal moderner Systeme, dass ihr Pendelruder samt Pendelarm zur Seite in Lift-up-Parkposition geschwenkt werden kann. Bei traditionellen Systemen muss dafür zunächst eine Rastung oder ein Scharnier gelöst werden. Die Kraftübertragung von Pendelrudersystemen ist gleichermaßen für Pinnen- und Radsteuerung möglich, solange diese mechanisch ausgeführt ist.

Das hervorstechende Merkmal aller Pendelrudersysteme ist ihre enorme Servokraft, stark genug, selbst große Schiffe von 60 f und 30 t zu steuern, solange gute Übertragungsverhältnisse gegeben sind. Je nach Wahl des Systems steuern sie bereits bei geringster Geschwindigkeit selbst bei leichtesten Winden. Gegenüber Hilfsrudersystemen erzeugt die Pendelruderanlage ein Vielfaches an Kraft.

In Norwegen sind Colin-Archer-Replika bekannt, die bei 60–70 t Schiffsgewicht dennoch traditionell über Pinne gesteuert werden und mit Pendelrudersystemen ausgerüstet sind. Je nach Pendelruderschaftlänge (Krafthebelarmlänge HL) und Schiffsgeschwindigkeit ist so ein System durchaus in der Lage, Zugkräfte von bis zu 200 kg zu erzeugen. Die tatsächlichen Kräfte zum Verdrehen eines Hauptruders hingegen werden in aller Regel niemals so hoch werden, da der verantwortliche Rudergänger zuvor die Segelfläche reduzieren wird, um den Luvdruck zu verringern.

Leinenübertragung

Merke: Die zum Steuern notwendige Kraft im Arm des Rudergängers – oder seiner Frau! – wird bei >5–8 kg Zugkraft als luvgierig befunden. Ein erfahrener Skipper weiß, dass es dann Zeit zum Reffen oder Segelwechseln ist.

Die Leinenübertragung sollte sorgfältig arrangiert werden, denn Fehler verringern die Steuerleistung, da die konstruktiv bedingte maximale Leinenzuglänge nahezu sämtlicher Pendelrudersysteme 25 cm beträgt.

Pendelruderrudersysteme können nicht als Notruder verwendet werden.

Doppelrudersysteme

Doppelrudersystem Pacific Plus an der SV Adios Labor in Las Palmas

Die Kombination eines kraftvollen Pendelrudersystems mit einem hauptruderunabhängigen Hilfsruder vereint die Vorteile beider Systemarten und bringt die besten Steuerergebnisse überhaupt. Das Hauptruder wird zum Feintrimm verwendet und festgesetzt, sodass die Doppelruderanlage lediglich die Kurskorrekturen vornehmen muss, unbelastet von jeglichem Luvdruck. Doppelrudersysteme können wirkungsvoll arbeiten, solange die Größe des Hilfsruderblattes proportional zur Größe des Hauptruderblattes innerhalb der Verhältniszahl von ca. 1:3 liegt. Die Montage sollte ausschließlich mittig erfolgen, da bei Seitenmontage der Wirkungsgrad des Servosystems unterschiedlich wird, weil ein Ruder in der Luft – auf dem hohen Bug – naturgemäß nur geringere Wirkung erzielen kann. Ebenfalls wichtig und kritisch ist eine zu geringe Distanz zum Hauptruder, weil in einer turbulenten Zone hinter dem Hauptruder ein Hilfsruder naturgemäß weniger gut steuern kann.

Doppelrudersysteme können als Notruder verwendet werden.

SV Jonathan a Koopmans 44 in Antartica

Die Bootstypen

Die Wahl eines Schiffes ist für Segler oft genug eine Glaubensfrage. Sie wird beeinflusst von subjektiven Empfindungen und Gefühlen, die recht häufig mit praktischen Überlegungen wenig übereinstimmen. Denkfehler an dieser Stelle offenbaren sich oft erst später oder unter besonderen Umständen, z. B. bei Schwerwetter.

Die Vorstellung der wichtigen Bootstypen erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Merkmale der Eignung für ein Windsteuersystem.

Langkieler

Schiffe mit langem Kiel besitzen eine gute Kursstabilität, enorme Seetüchtigkeit und konstruktiv bedingt ein stabiles Rückgrat. Das Ruder ist achtern am Kiel angehängt. Die S-Spant-Bauweise in Verbindung mit V-förmigem Spantverlauf im gesamten Vorschiffbereich garantiert überaus weiches Einsetzen in die See und damit ein bequemes, ruhiges Schiff. Die kühnen Rettungsfahrten des legendären Norwegers Colin Archer, der mit seinem unmotorisierten Spitzgatt-Kutter selbst bei orkanartigen Windstärken im Nordatlantik in Seenot geratenen Fischern zu Hilfe gekommen ist, leben heute noch fort in den Köpfen der rund um den Globus treuen Fan-Gemeinde. Unzählige Schiffsneubauten sind durch diesen Mann befruchtet und stehen synonym für nahezu uneingeschränkte Seetüchtigkeit. Das Zeichen CA ist Seglern aller Nationalitäten ein fester Begriff.

SV Lucipara a Buchanan 47

Auch Bernard Moitessier hat sich für diesen Konstruktionstyp entschieden. Mit seiner Joshua machte er jene legendäre Regatta rund um die Welt, La Longue Route (LLR), bei der er den Sieg verschenkte, um geradewegs Kurs auf die Südsee zu nehmen. Dieser Schiffstyp wird heute unter der Bezeichnung Joshua fast unverändert gebaut.

In Bezug auf unser Thema bedeutet ein Langkieler: Das Schiff segelt mit guter Kursstetigkeit geradeaus; läuft es aus dem Ruder, ist die notwendige Steuerkraft groß, um wieder auf Sollkurs zu kommen, da das Hauptruder nicht balanciert ist. Windsteuersysteme sollten schon servounterstützt arbeiten, Autopiloten nicht zu schwach dimensioniert sein. Das Handling derartiger Schiffe bei Hafenmanövern verlangt starke Nerven und kühlen Kopf vom Skipper – oder einfach ein paar dicke Fender!

Ob die Seetüchtigkeit und Sicherheit dieser Schiffe allerdings größer ist, als die von gemäßigten Langkielern, darüber sind viele Bücher verfasst worden. Tatsache ist einfach, dass die relativ stabile Lage in der See eben auch den Nachteil hat, dass schnelle Ausweichmanöver vor brechenden Seen oder beschleunigtes Ablaufen im Sturm erschwert werden. Infolge der großen Lateralfläche ist die Abdrift in schwerem Wetter gering, was ggf. die Gefahr des Durchkenterns verstärkt. Die geschützte Position des Hauptruders hinter dem Kiel sowie die solide Befestigung von oben bis unten mit zumindest drei Lagerungen ist allerdings die sicherste, die man sich denken kann. Es gehörte – und gehört! – zu den Grundregeln solider Seemannschaft, dass in extrem schwerem Wetter die sichere Lage des Schiffes zur See am besten durch das Ausbringen eines Treibankers gewährleistet ist, z. B. des Don-Jordan-Series-Drogue-Treibankers, der sich in der weltweiten Cruisingcommunity vermutlich am besten durchsetzen konnte.

Gemäßigter Langkiel-Swan 44, SV Rosy Pelican

Gemäßigter Langkieler

Das Konstruktionsbüro Sparkmans & Stephens hat in den 60er- und 70er-Jahren viele Schiffe gezeichnet, deren Risse heute als Klassiker gelten. Alle alten Swan-Jachten besaßen einen gemäßigt langen Kiel sowie ein Ruder, das an einem soliden Skeg befestigt war. Der Spant-Verlauf ähnelt dem der Langkieler. Das tiefe V im Vorschiffbereich sichert auch hier angenehmes Seeverhalten, insbesondere weiche Bewegungen und Ruhe unter Deck. Diese Schiffe sind ebenfalls enorm seetüchtig, durch die geringere benetzte Oberfläche allerdings schneller und unter Maschine, auch bei Rückwärts-Manövern, besser zu beherrschen.

In Bezug auf unser Thema ist ein gemäßigter Langkieler recht gut zu steuern, da diese Art Schiff mit geringeren Steuerkräften auf Kurs zu halten ist, gleichzeitig aber genügend Lateralfläche für gute Kursstetigkeit besitzt. Ein ggf. vorhandener Balanceanteil des Ruderblattes unter dem Skeg sorgt dafür, dass die notwendigen Steuerkräfte an Pinne oder Rad geringer sind als beim Langkieler. Für Autopilot und Windsteuersystem ist dieser Schiffstyp gleichermaßen gut geeignet. Bei Betrachtung der großen Flotte, die sich alljährlich durch den Flaschenhals der Kanarischen Inseln auf die Reise Richtung Warmwasser macht, zeigt sich die klare Favoritenrolle der gemäßigten Langkieler mit Ruder am Skeg. Klassische Fahrtenschiffe von Amel, Boström, Bowman, Forgus, Hallberg Rassy, Island Packet, Koopmans, Najad, Malö, Moody, Oyster, Rival, Vancouver, Wauquiez und Westerly fallen sämtlich unter diese Kategorie, sie sind für den Einsatz von Steuerautomaten gut geeignet. Die Bedeutung eines kräftigen Skegs zum Schutz und zur besseren Lagerung des Hauptruders – Stichwort: drei Lager! – vermag jeder Segler erst nach der Stunde null zu schätzen: nach Grundberührung, Kollision mit Treibgut oder bei Schlechtwetter, wenn zumindest der obere Teil des Ruders am Ende noch vorhanden bleibt, um Ruderwirkung zu garantieren.

Kurzkiel mit Spatenruder

Dieser Schiffstyp ist heute weit verbreitet, die möglichen Geschwindigkeiten sind größer und die Manövriereigenschaften in engen Häfen kaum noch zu verbessern. Der Spant-Verlauf im Vorschiff ist U- oder trapezförmig, gut für die Länge der Wasserlinie, förderlich für Gleitfahrt, aber schlechter für den Komfort an Bord. Derartige Schiffe setzen nicht weich in die See, sondern knallen hart aufs Wasser. Segeln mit ihnen ist unbequemer und lauter. Für den Normalsegler wird das kaum ins Gewicht fallen, denn das Ausmaß des Komfortunterschiedes wird erst auf ausgedehnten Reisen deutlich, wenn die Freiwache unter Deck in den Kojen durchgeschüttelt wird und keine Ruhe findet. Angesichts kleiner Auflageflächen der Kiele unter dem Rumpf sowie ungeschützter und stark balancierter Ruderblätter, die überwiegend nur von zwei Lagern gehalten werden, bewundere ich allerdings manchmal den Mut einiger Skipper, die mit derartigen Schiffen ausgedehnte Blauwasserreisen unternehmen. Wer einmal gesehen hat, welche Balken das Wasser haben kann, der wird seinen Gedanken ggf. eine andere Richtung geben, um auf See besser zu schlafen, ohne hier an unartige Orcas zu denken, die neuerdings das Spielen mit den Rudern von Schiffen entdeckt haben.

In Bezug auf unser Thema ist ein Kurzkieler für ein WSA leicht zu beherrschen, sofern die Sensibilität in der Signalübertragung vom Wind zum Getriebe ausreichend bzw. überhaupt vorhanden ist, damit Steuersignale nahezu zeitgleich in Gegenruderbewegungen umgesetzt werden können. Für Autopiloten gilt das Gleiche, wenn z. B. notwendige schnelle Gierbewegungen die eingebaute Elektronik auf eine harte Probe stellen. Bei Extrem-Schiffen, die aufgrund ihrer Konstruktion ins Gleiten geraten können, ist ein Limit für den Einsatz von Windsteuersystemen gegeben, siehe dazu auch Kapitel Grenzen der Windsteuersysteme. Autopiloten können diese Schiffe nur mit starken Motoren und kräftigen Pumpen steuern, damit kraftvoll und schnell Gegenruder gegeben wird.

Kiel – und Integralschwerter

Die konstruktionsbedingt größere Breite dieser Schiffe, die ihre Anfangsstabilität bei höher liegendem Ballast eben auch über die Schiffsbreite erzielen, ist verantwortlich für die große Trimmsensibilität. Zunehmende Krängung bedeutet fast immer zunehmende Luvgierigkeit, für jede Systemart also härtere Arbeit. Der Spant-Verlauf im Vorschiff verspricht generell ein weniger bequemes Seeverhalten, da meist trapezförmige Linien vorherrschen. Auf dem französischen Markt gibt es eine Vielzahl von in Deutschland unbekannten Schiffen, die neben dem Integralschwert noch ein weiteres, kleineres Trimmschwert besitzen. Diese Schiffe sind besser zu trimmen.

Kiel- und Integralschwerter - SV Aventura III - Ovni 430

Katamarane, Privilege 465, SV Thalassa

Katamarane

Auch Skipper von Katamaranen haben ein Recht auf Schlaf. Ohne Übertreibung kann gesagt werden, dass nahezu 100 Prozent der seegängigen Katamarane auf See von elektrischen Autopiloten (AP) gesteuert werden. Regelmäßig werden dabei fest eingebaute AP-Systeme verwendet, um den Skipper von der Fronarbeit am Ruder zu entlasten.

Es ist nachvollziehbar, dass ein ausgewogenes Konzept in Bezug auf das Energiemanagement oberste Priorität bei der Planung einer Blauwasserreise besitzt. Der Autopilot, als einer der größten Stromverbraucher, erzwingt die sorgfältige Einstellung der schiffsspezifischen Parameter, damit die Batterie nicht in die Knie geht und die Segelzeiten auf See gesund überlebt. Die Gesetzmäßigkeiten von Schiffsgröße und Gewicht im Verhältnis zum tatsächlichen Stromverbrauch eines Autopiloten bestimmen die Entscheidungen zu Ausrüstung mit bestimmten Systemen und Stärken.

Katamarane weisen für den Einsatz von Selbststeuersystemen folgende Merkmale auf: Begünstigt durch die zweimal vorhandene relativ lange Wasserlinie und das Fehlen jeglichen Ballastes, ist die Kursstabilität recht groß, der vorhandene Ruderdruck dagegen ist relativ gering, das Schiff lässt sich gut beherrschen, auch weil die Ruder recht weit achtern einen guten Wirkungsgrad besitzen. Im Unterschied zu Monohulls (außer ULDB) jedoch bedeutet jede Zunahme der Windstärke stets eine eklatante Beschleunigung und damit einen deutlich kleineren Windeinfallswinkel. Das gleiche gilt umgekehrt: beim Abflauen des Windes wird das Schiff langsamer, der Wind fällt achterlicher ein. Bei Cruising-Katamaranen gilt dies eingeschränkt, weil diese Schiffe bauart- und ausrüstungsbedingt schwerer sind als ultraleichte Racer.

• Monohull: Zunehmende Krängung und geringfügige Beschleunigung; der scheinbare Wind fällt nur geringfügig spitzer ein.

• Multihull: Keine Krängung, aber starke Beschleunigung; der Wind fällt erheblich spitzer ein.

Diese Gesetzmäßigkeiten haben dazu geführt, dass auf Katamaranen bislang fast ausschließlich Autopiloten zum Einsatz gekommen sind. Auf ausgedehnten Reisen jedoch kann auch der Einsatz eines Windsteuersystems vorteilhaft sein, denn Katamarane können perfekt von einem Pendelrudersystem gesteuert werden. Das große Geschwindigkeitspotenzial bedeutet, auf das Pendelrudersystem bezogen, dass hier erhebliche Steuerkräfte erzeugt werden. Bei gleichmäßigen Windstärken und konstantem Windeinfallswinkel kann ohne Weiteres die Windfahne als Steuersignalgeber verwendet werden. Dies geht jedoch nicht bei wechselnder Windstärke oder böigem Wetter, da das Windsteuersystem dann Schlangenlinien steuern würde.

Kraftübertragung zum Hauptruder

Ein Pendelrudersystem kann nur eingesetzt werden, wenn eine einwandfreie Übertragung auf die Hauptruder möglich ist. Dazu muss nicht unbedingt die Kraft über einen Radadapter auf das häufig weit entfernte Radsteuersystem zu den beiden Rudern umgelenkt werden, weil auf diesen weiten Übertragungswegen Leinenzug und Kraft durch vielfache Umlenkung verloren gehen kann. Die bessere Lösung:

• Ruder Nr. 1 bleibt mit dem Radsteuer verbunden – für das Steuern von Hand und den Feintrimm beim Steuern mit dem Windsteuersystem. Zudem kann das Schiff auf diese Weise auch jederzeit von Hand gesteuert werden.

• Ruder Nr. 2 wird über Notpinne und Leinenverbindung vom Pendelrudersystem gesteuert. Die Leinenübertragung ist dabei kurz gehalten, was Übertragungsverluste reduziert.

Hilfs- oder Doppelrudersysteme eignen sich nicht für den Einsatz auf Katamaranen, weil eine solide Befestigung am Rumpf in Wassernähe nicht möglich ist, da der achtere Beam zu weit über Wasser liegt. Auch gegen Treibgut wäre ein Hilfsruderblatt nicht gesichert, da es nicht durch ein Hauptruder geschützt ist.

Die Synthese Autopilot/Windpilot

Die Verwendung eines kleinen Schubstangenautopiloten, der anstelle der Windfahne den Steuerimpuls der Windpilot-Anlage zum Pendelruder erzeugt, macht die Nutzung der Vorteile beider Systeme möglich:

•