19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

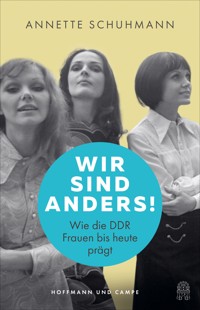

Gibt es heute, 35 Jahre nach der Wiedervereinigung, noch immer so etwas wie eine »Ost-Identität«? Die Historikerin Annette Schuhmann fügt der intensiven Debatte darüber eine besondere Sichtweise hinzu und geht der Frage nach, wie »anders« die Frauen der DDR sind. Hierfür versammelt sie 13 unterschiedliche Porträts: Künstlerinnen, Arbeiterinnen, Wissenschaftlerinnen, Frauen, die in den Westen geflüchtet sind ebenso wie Frauen, die geblieben sind, nicht zuletzt Frauen der Nachwendegeneration. Auf spannende und zugleich tiefgründige Weise zeigt sie, wie Erfahrungen, Erinnerungen und Familienerzählungen nachwirken und welches Selbstverständnis aus der DDR-Sozialisation erwächst. »Wir sind anders ist ein wichtiger Impulsgeber zur immer noch ausstehenden Aufarbeitung deutsch-deutscher Geschichte.« WDR Westart Lesen

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 419

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Annette Schuhmann

Wir sind anders!

Wie die DDR Frauen bis heute prägt

Für Frieda

Was geblieben ist

Der Westen

Am 9. Juli 1989 saß ich auf zwei Koffern am Grenzübergang Heinrich-Heine-Straße, auf der Westberliner Seite, als ein alter Mann auf mich zutrat und mich förmlich anbellte: »Aus Polen, wa!« Er mochte nicht, was er sah. Ich kam nicht aus Polen, sondern war gerade aus der DDR ausgereist. Von meiner Wohnung im Prenzlauer Berg bis zum Grenzübergang waren es vier Kilometer, die ich zurücklegen musste. Nach dieser kurzen Strecke war ich in einer anderen Welt angekommen.

Die ersten Wochen nach meiner Ausreise verbrachte ich lange Tage im Aufnahmelager Marienfelde. Ich machte Bekanntschaft mit der westdeutschen Form der Bürokratie, mit ihrer Leidenschaft für lange Mittagspausen, Bürgernähe und Freundlichkeit, die sich nicht von meinen Erfahrungen in der DDR unterschied. Im Verlauf des Aufnahmeverfahrens war es üblich, von Vertretern der West-Alliierten befragt zu werden. Es war nicht so, dass ich irgendetwas geheimdienstlich Relevantes zu erzählen gehabt hätte, aber ich war ein paar Jahre zuvor einmal Operator für Großrechenanlagen gewesen, das schien interessant. Also gab es Fragen nach Hard- und Software, die in der DDR genutzt wurden. Wenn die Geheimdienste darüber nicht Bescheid wussten, dachte ich, haben sie in ihrer Arbeitszeit so geschludert, wie es den Ostdeutschen oft vorgeworfen wird. Aber gut. Besonders intensiv wurde ich von der britischen Vertreterin befragt, einer schon rein äußerlich sehr unsympathischen Frau. Als ich ihr erklärte, mich an die Programmiersprachen von damals nicht erinnern zu können, warnte sie mich, sollte ich nicht »kooperieren«, würde ich in »diesem Land keinen Fuß auf den Boden bekommen«. Kam mir irgendwie bekannt vor.

Das Land, aus dem ich damals nach zwei Jahren als »Antragstellerin« ausreiste, implodierte wenige Monate nach meiner Ankunft. Meine Freunde, die im Juli noch in den üblichen Kneipen des Prenzlauer Berg gesessen und diskutiert hatten, klärten mich im November 1989 auf: »Während du deinen Arsch ins Trockene gebrachte hast, haben wir die Revolution gemacht.« Das ging schnell, dachte ich.

Die Vertreterin des britischen Geheimdienstes sollte nicht recht behalten. Meine Füße berührten den Boden des Westens, aber es dauerte lange, bis ich gut laufen konnte. Der »Westen« war mir fremd. Bekannt nur durch die Tagesschau, Tante Hertha und Onkel Herbert aus Britz, die regelmäßig ihre »Verwandtschaft in der Zone« besucht hatten, und durch Telefonate mit Freunden, die lange vor mir gegangen waren und nicht mehr zurückkommen durften.

Was mir fehlte im anderen Land waren die Codes der Kommunikation, der mir »bürgerlich« erscheinende Habitus, das Geld, vor allem aber die Selbstverständlichkeit, mit der sich »die anderen« in ihrer Welt bewegten. Alles war fremd und sollte es eine lange Zeit bleiben. Aber zurück wollte ich nicht, nie mehr, auch wenn es nun einfach gewesen wäre. Damals war ich achtundzwanzig Jahre alt. Mittlerweile lebe ich länger im vereinigten Deutschland als in der DDR.

Wie ist es nun fünfunddreißig Jahre nach der Einheit um meine Identität bestimmt? In den ersten Jahren nach meiner Ankunft habe ich »die anderen«, die Westdeutschen, beobachtet, habe registriert, wie sie sprechen, sich kleiden, wie sie wohnen. Ich wollte mich unbedingt anpassen, nicht auffallen, nicht »aus dem Osten« sein. Ich war zudem so naiv zu glauben, dass man einen Strich ziehen könne unter ganze Lebensabschnitte, sie quasi löschen und überschreiben kann. Ich weiß heute, dass das nicht möglich ist. Ich wurde keine Frau aus dem Westen, war aber auch keine mehr aus dem Osten.

Heute frage ich mich, worin die Unterschiede zwischen Ost und West bestehen, fünfunddreißig Jahre nach dem Mauerfall? Warum können selbst jene sie fühlen, vielleicht auch benennen, die den Osten nur durch die Erzählungen der Eltern und Großeltern kennen?

Ostdeutsche Identität(en)

Die Frage, ob es eine eigene ostdeutsche Identität gibt, ist nicht neu; sie wird seit 1990 immer wieder gestellt, diskutiert und zuweilen auch polemisch beantwortet. Heute wird den Ostdeutschen ein Hang zum Populismus und Rechtsextremismus zugeschrieben, zudem die Verharmlosung der eigenen Diktaturgeschichte und nicht zuletzt ein Mangel an demokratischen Werten nachgesagt. Sie werden häufig für die gegenwärtige Spaltung der Gesellschaft verantwortlich gemacht. Nach der »Ost-Identität« zu fragen, liegt also auf der Hand. Von der Suche nach Erklärungen zeugen inzwischen eine ganze Reihe von Untersuchungen. Dennoch frage ich mich, ob die darin angesprochenen Phänomene tatsächlich unter »Ost-Identität« zu fassen sind.

Die Psychologin Annette Simon, der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk und der Soziologe Steffen Mau (um nur einige zu nennen) haben sich in ihren Arbeiten zur Zeitgeschichte und zur DDR-Sozialisierung ausführlich mit der Frage nach Unterschieden zwischen Ost und West beschäftigt. Kowalczuk beispielsweise stellt in seinen Monographien (Freiheitsschock2024; Die Übernahme2019) zunächst einmal eine ganz grundsätzliche Frage: Wer ist überhaupt ostdeutsch? Und woran könnte man das festmachen? Die Frage sei nur auf den ersten Blick naiv und zudem »weniger klar zu beantworten als es scheint«.1

Fünfunddreißig Jahre nach der Vereinigung kann weder der Wohn- noch der Arbeitsort für eine solche Bestimmung allein herhalten, auch der Geburtsort (und das Jahr) sagen wenig darüber aus, ob jemand ostdeutsch ist. Vielmehr, so Kowalczuk, sei es die Konstruktion eines »gemeinsamen Erfahrungsraumes«, der helfen kann, Ostdeutschsein zu definieren. Diese Erfahrungsräume waren für alle Ostdeutschen ähnlich, selbst wenn sie sich in ihnen unterschiedlich bewegten. Wie stark und auf welche Weise sie von ihnen geprägt waren und sind, ist hingegen sehr verschieden. Zu den Bedingungen, die Staat und Partei diktierten, hatten sich alle in irgendeiner Form zu verhalten, ob durch Anpassung, Widerstand oder Verdrängung. Um die Frage nach der »Ost-Identität« in den Blick zu bekommen, ist es also sinnvoll, sich mit den Erfahrungsräumen Ostdeutscher zu beschäftigen. In der Wissenschaft wird das längst getan. In der breiteren Öffentlichkeit bleiben diese Ansätze weitgehend unbekannt, vor allem im Westen ist die Vorstellung von ostdeutschen Erfahrungsräumen kaum vorhanden.

Die »Ostfrau«

Das Thema »Ostfrauen« ist in die Debatten um eine ostdeutsche Identität eingebettet. Auch die »Ostfrau« wurde im Lauf der letzten dreißig Jahre immer wieder beschrieben und bewertet, aus Ost- und Westperspektive. In diesem Buch soll es um die Prägungen von Frauen gehen, die in der DDR lebten oder in einer Familie mit ostdeutsch sozialisierten Personen aufgewachsen sind. Um die ostdeutsche Frau geht es allerdings nicht. Denn auch wenn der Erfahrungsraum derjenigen, die in der DDR gelebt haben, von der Diktatur geprägt wurde, gab es wie in allen modernen Gesellschaften soziale und regionale Unterschiede sowie verschiedene politische Einstellungen und Netzwerkstrukturen, die das Leben Einzelner nachhaltig beeinflussen. Dies ist kein Buch über Identität, sondern eines, das von weiblichen Biographien mit einem ostdeutschen Hintergrund erzählt, von individuellen Frauen, die sich in Alter, Herkunft, finanziellen Bedingungen, ihrer Arbeit und ihrer Art, Freundschaften zu pflegen, unterschieden.

Die ostdeutsche Frau ist nicht ihr Klischee. Sie ist kein Pin-up für ost- oder westdeutsche Heldinnenphantasien. Dennoch gibt es, jenseits aller Mythen und Stereotype, eine spezifische Signatur derjenigen Frauen, die in der DDR aufwuchsen, sich in ihr behaupteten und ihren Alltag lebten. Und da diese Frauen ihr Mentalitätsgepäck und ihre Erfahrungsmuster generationell weitertrugen, existiert die ostdeutsche Frau immer noch, selbst dann, wenn sie erst nach 1989 geboren wurde.

Die real existierende Diktatur des Proletariats war patriarchal strukturiert, Frauen hatten kaum eine Stimme in den höchsten politischen Gremien wie dem Zentralkomitee der SED oder dem Politbüro, ebenso wenig wie in den Direktorien der Kombinats- und Betriebsleitungen. Dennoch hatte der hohe Grad der (Vollzeit-)Berufstätigkeit und ein nahezu flächendeckendes Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder, auch für die ganz Kleinen, Auswirkungen auf das Selbstverständnis vieler Frauen, ihr Selbstbewusstsein und letztlich auch auf die hohe Scheidungsrate im Land.

Dieses Buch will die Lebenswege von ostdeutschen Frauen erkunden und ihre eigene Erzählung ernst nehmen. Es möchte die Lebensgeschichten einiger weniger Frauen aus dem Osten nachvollziehen und zu verstehen versuchen. Diese Biographien haben ihre je eigene Textur, ihre eigene Prägung, und es gilt diese Lebenswege so zu erforschen, dass man sie nicht vorab mit festen Vorannahmen betrachtet. Die Frauen mögen mutig und beharrlich gewesen sein auf ihrem Weg, manchmal auch ängstlich und verunsichert. Was immer sie waren, was immer sie gemacht haben und wie auch immer sie ihre Geschichte heute erzählen – um Urteile und Bewertungen geht es in diesem Buch nicht. Es wäre zu wünschen, dass die Leser und Leserinnen das je Eigenwillige und Eigensinnige dieser Biographien entdecken und gerade dadurch wichtige Aspekte der Zeitgeschichte der DDR kennenlernen und nachvollziehen können.

Im Rückblick wäre es zudem eine geradezu gewaltsame Verengung, würde man die Leben der Menschen in der DDR nur auf Schlagworte wie ZK, Mauer, Stasi oder Medaillen reduzieren. Man sollte gerade im Blick zurück die Gewalt der Diktatur nicht dadurch unfreiwillig verlängern, indem man alles gewissermaßen unter ein allwissendes Auge des Staates stellt und jedes Leben als ein von Grund auf beschädigtes liest. Gerade in der Auseinandersetzung mit der Staatsräson der Einheitlichkeit und den Agenturen der Herrschaft entwickelten viele Menschen verschlungene Lebensweisen, die sich weder dem Totalitätsanspruch noch der Diktatur vollständig anpassten.

Dieses Buch ist ein Buch der Begegnungen, das Frauen aus dem Osten jeweils in ihrem konkreten Lebensalltag entdecken will. Jeder Lebensalltag erweist sich als ein Lebensabenteuer, das zwar einerseits ein spezifisches ostdeutsches Herkunftsgewebe aufweist, das aber keineswegs so grob gewirkt ist, wie es in den Medien oftmals scheint. Viele Ostfrauen haben sich möglicherweise ein utopisches Potenzial dort bewahrt, wo die gewaltförmige Utopie des Sozialismus nie hinreichte, in intimsten Momenten, in den Familien, in Freundschaften.

Fragen

In diesem Buch finden sich Porträts von dreizehn Frauen, die diese Unterschiede verkörpern. Gemeinsam ist ihnen vor allem die Tatsache, dass die DDR ihr Leben geprägt hat. Ich habe mich mit allen Frauen persönlich getroffen. Die Treffen fanden, mit einer Ausnahme, in den Wohnungen der Frauen statt, wo wir stundenlange Gespräche geführt haben. Vielleicht ist schon die Offenheit der Frauen und ihr Vertrauen, das dazu führte, dass ich in den intimen Raum ihres Zuhauses kommen durfte, ein Merkmal ihrer Herkunft. Ich weiß es nicht.

Aus den Transkripten der Gespräche entstanden die vorliegenden Porträts. Ich habe nach den Erzählungen der Eltern und Großeltern von Krieg und Nachkriegszeit gefragt und danach, was über die DDR an den Abendbrottischen erzählt wurde. Wie wurde die im Westen so verpönte »Fremdbetreuung« in Krippe und Kindergarten erfahren? Wie offen beziehungsweise geschlossen waren die Bildungswege, die sich die Frauen wünschten, welchen Stellenwert hatten Beruf und tägliche Fürsorgearbeit, wie war ihr Umgang mit Krankheit und Krisen, was haben sie gelesen und wie gestalteten sie Beziehungen? Vor allem aber habe ich danach gefragt, wie sie den Umbruch nach 1989 erlebt haben und wie die Erfahrungen der Eltern und Großeltern in der sogenannten Transformationsphase berichtet und bewertet werden. Wie war der Umgang mit Arbeitslosigkeit und welche neuen Karrierewege öffneten sich? Wie wurden neue Formen rechter Gewalt und Rassismus wahrgenommen, erlebt und erlitten?

Wichtig war es mir, kein »Gruppenporträt« zu produzieren. Es sollten vierzig Jahre DDR-Geschichte und die verschiedensten Berufe dargestellt werden, und ich wollte nicht im Jahr 1989 enden. Das heißt, die Geburtsjahre der Frauen reichen von 1936 bis 2001. Zudem war es mir wichtig, verschiedene Regionen abzubilden; es sind Frauen dabei, die auf dem Land und solche, die in der Stadt leben, sie kommen aus ganz verschiedenen Orten und Landschaften der ehemaligen DDR.

Und schließlich habe ich die Frauen gefragt, wie sie die Welt heute sehen, damit ich nicht nur die Frauen, sondern auch die Gegenwart besser verstehe.

1Ein Haus auf dem Hügel oder: Über die Scham

Irene Misselwitz

*1945, Nervenärztin und Psychoanalytikerin

Ein Haus im Bauhausstil auf einem Hügel, von dem aus man fast die ganze Stadt überblickt. Ein rundes, eckiges, weiß gestrichenes (was sonst) Haus, zu dem man viele Steintreppen hochsteigen muss.

Im Haus honigfarbene alte Dielen, Holztüren, Pflanzen und Fenster überall, die Wohnung scheint über der Stadt zu schweben. An den Wänden Bilder, in jedem Raum, Kinderbilder, Blumenbilder, Kunst, selbst im Bad. Die Einrichtung der Wohnung ebenfalls viel Bauhaus: Wagenfeldlampe, Gropius-Sessel. Es ist ein wenig, als wäre die Zeit stehen geblieben, welche Zeit allerdings, ist ungewiss.

Es ist ein freundliches helles Haus. Mein Berliner Hinterhof mit Blick auf die Brandmauer ist sehr weit weg. Im Garten junge Männer, die Bäume und Hecken beschneiden. Im Haus Irene Misselwitz, verheiratet, drei längst erwachsene Kinder und ein Mann, mit dem sie seit sechzig Jahren zusammenlebt – wie man das macht, werde ich sie irgendwann im Verlauf des Gespräches fragen.

Irene Misselwitz wurde 1945 geboren, schon im Mutterleib, so schreibt sie es einmal, speichert sie die Angst des Krieges. Sie wird ein zartes, stilles und schüchternes Kind.

Die Mutter Ärztin, konservativ und von den Reglements eines bürgerlichen Leistungsethos geradezu beseelt, mit wenig Restwärme für die Kinder.

Der Vater Arzt und Biochemiker. Er wird dringend gebraucht im neuen Land, das die Demokratie im Titel trägt, immerhin, das könnte ja ein Anfang sein. Er wird nie in die Partei eintreten, will sich nicht unterordnen, ein Freigeist. Er habilitiert recht schnell und wird in der DDR eine Koryphäe im Bereich der Biochemie. Im Westen hätte er noch einmal von »unten« anfangen müssen, also redet er sich den Sozialismus schön. Das Kind wird ein Vaterkind.

In den Akten der Staatssicherheit über den Vater wird Irene Misselwitz später lesen, wie privilegiert die Familie ist. Das Kind empfindet so nicht, sie ist oft Außenseiterin, zumindest in der Schulzeit. Wie kann man privilegiert sein, wenn man zu Hause geprügelt wird, denkt sie sich. Und doch ist alles etwas anders bei ihr. Zu den Pionieren durfte sie nicht, stattdessen ging sie in die Christenlehre, das reichte schließlich schon für eine Sonderstellung, hinzu kamen die vielen Westverwandten und ein Auto. Hatten ja nicht viele.

Nicht bei den Pionieren zu sein, schloss sie automatisch aus vielen Aktivitäten in der Schule und im Ferienlager aus, das war unangenehm. Sie wird das später ihren eigenen Kindern nicht zumuten, die dürfen Pioniere werden.

Den Auftrag, Außergewöhnliches zu leisten, bekommt Irene quasi mit der Muttermilch eingeflößt, zart hin oder her. Dazu gehören Regeln, die unerbittlich durchgesetzt werden. Zu den quälenden gehört der Zwang zum »Aufessen«. Das kann dann auch mal zwei, drei Stunden dauern. Es ist Nachkriegszeit, gejammert wird nicht, diskutiert auch nicht, dafür geschlagen. Die beiden jüngeren Brüder bekommen mehr davon ab, sie werden es ihr ganzes Leben lang nicht vergessen.

Ein zartes Mädchen zu schlagen, kostet dann doch mehr Überwindung, aber auch das schafft der Vater. Die Mutter gibt dem Vater recht, befolgt die Gewohnheiten der Fünfzigerjahre. Als die Kinder größer werden, bleibt die gut ausgebildete Frau zu Hause, aus den Kindern soll was werden, da muss man dranbleiben. Sie bezahlt das Hausfrauendasein mit Depression und Krankheit. Irgendwann rät ihr der Hausarzt, sie solle wieder arbeiten gehen, da wird sie Schulärztin und wieder gesund.

Aber um die Mutter soll es nicht gehen, sondern um das zarte Mädchen. Als es fünfzehn Jahre alt ist, 1961, wird es nach Wales geschickt, zu einer kinderreichen Familie, es soll Englisch lernen. Ein ungewöhnlicher Schritt für ein Kind der DDR. Die zweite Sprache, die sie schnell und gut beherrscht, ihre exzellenten Schulnoten werden sie auf lange Zeit von ihren Altersgenossen unterscheiden. Das Leben in Wales, mit dieser großen Kinderschar und den freundlichen Gasteltern, gefällt Irene, sie fühlt sich wohl.

Am 13. August 1961 jedoch riegelt sich das Land, aus dem sie kommt, hermetisch ab. Es kommt zu aufgeregten Telefonaten von Jena nach Wales. Die Angst der Eltern, dass das Kind nicht mehr nach Hause kommen wird, ist groß. Aber Irene reist nach Hause, sofort, und sie ist sich da schon sicher, dass sie nie wieder ausgehen wird mit ihrem Lieblingsonkel in Westberlin, die Großeltern in Göttingen nie wieder wird besuchen können. Viele glaubten damals noch, dass die Mauer nur ein vorübergehendes Phänomen des Kalten Krieges ist, das die Abwanderungen der Fachkräfte in den Westen verhindern soll und die Hamsterkäufe der subventionierten und damit billigeren Waren aus dem Osten auch. Kann ja nicht ewig dauern, denken sie. Mit Ewigem und Tausendjährigem kannte man sich aus. Aber das Kind weiß, das war’s jetzt mit dem Westen.

Beim Umstieg in Berlin, in den Zug nach Jena, schauen sie die Soldaten ungläubig an. In diese Richtung reist nun niemand mehr. Die Stimmung im Land hatte sich in der kurzen Zeit ihrer Abwesenheit verändert, sie beschreibt sie als bedrückend, die Menschen schauen zu Boden. In den Klassenräumen sitzen in den Monaten nach dem Mauerbau zwei Männer der Staatssicherheit, immer ganz hinten. Sie beobachten die Kinder und die verunsicherten Lehrer. Schließlich wird eine Klassenkameradin der Schule verwiesen, der Klassenlehrer und der Direktor der Schule werden entlassen. Sie hatten die falsche »Einstellung« zum Mauerbau, zur Oder-Neiße-Grenze, wozu auch immer. Es mangelte jedenfalls deutlich an »Haltung« zum Sozialismus. Alle anderen schauen weiter zu Boden.

Die Diskussionen mit dem Vater über die hermetische Grenze führen ins Leere. Jeder Staat, so der Vater, verfüge über fünf Prozent Tabus, so sei es eben, und sie solle sich nicht aufregen. Da ist sie schon viel zu klug, um nicht zu bemerken, dass diese Tabus nicht für alle gelten, für ihren Vater beispielsweise, gelten sie nicht, der durfte weiter regelmäßig Dienstreisen in den Westen unternehmen. Das Gefühl des Eingeschlossenseins war ihm fremd. Auch in den Gesprächen, die sie viele Jahre später führten, konnte er sich einfach schütteln, einfach alles, was ihm nicht passte, abschütteln und sich den Sozialismus mit seinem Gleichheitsideal, das immer nur Idee blieb, schönreden. Die Mutter verstand das Kind wohl eher, hat sich aber hinter der Meinungswand des Vaters versteckt, nie zu den Kindern gestanden.

Der Druck in der Schule, das Gespür für Überwachung und Kontrolle werden für Irene von Jahr zu Jahr deutlicher. In der Klasse niemand, der vertraut sein könnte. Dass sie mit ihrer Herkunft, den Sprachkenntnissen, der Teilnahme an einem Literaturzirkel und dem Klavierspiel, das sie beherrscht, kein Arbeiterkind war, wurde mit einem Kürzel im Klassenbuch vermerkt. Natürlich war klar, dass sie weder Arbeiter- noch Bauernkind war, wollte sie auch gar nicht sein. Zu diesem Zeitpunkt waren die Aufstiegschancen selbst für Arbeiterkinder bereits beendet. Die Dienstklasse rekrutierte sich aus sich selbst heraus, Offiziere, Volkspolizisten und viele andere Berufsgruppen galten längst als Arbeiter. Die Statistik sollte nicht allzu offensichtlich der Räson der Partei widersprechen.

Erst in der Christenlehre findet sich eine Freundin. Auch sie ein wenig anders, Professorentochter, ebenso klug wie Irene. Ihre Suchbewegung ging wohl immer hin zu anderen Außenseiterinnen, die sich, je nach politisch-ideologischer Leitlinie der SED, sehr einfach finden ließen. In der Oberschule dann wieder eine Freundin, wieder eine Professorentochter, die musste allerdings lang umworben werden. Vielleicht trotzdem oder gerade deshalb sind die beiden noch heute befreundet. Vier Jahre spielte Irene Schach mit ihr, darin war die neue Freundin ein Ass. Später floh die Freundin, unter Lebensgefahr. Sie war eine exzellente Schwimmerin, ist über die Donau am Eisernen Tor in Bulgarien, über die streng bewachte Grenze, in den Westen gekommen. Das haben nur wenige geschafft und einige sind dabei umgekommen. Es wird diese mutige Freundin sein, die Jahre später Bücher zu Irene schmuggelt, in doppelbödigen Pralinenkästen, bis das irgendwann auffliegt.

Das Am-Rande-Stehen macht aus einem schüchternen Kind nicht unbedingt ein extrovertiertes. Die Eltern sind streng wie eh und je, vor allem was die schulischen Leistungen der Kinder betrifft. Irenes Leistungen allerdings »ganze Dimensionen« besser als die ihrer Klassenkameraden, aber Leistung gegen Liebe geht nicht auf, geht nie auf. Daneben ist das Elternhaus ein offenes Haus für Gäste aus aller Welt. Zum bürgerlichen Selbstverständnis der Eltern gehörte es, ein Dienstmädchen zu beschäftigen, das wohnte ebenfalls im Haus und machte »die ganze Arbeit«. Das Lebensgefühl war dennoch nicht das eines privilegierten Kindes. Irene wird ein ganzes Leben brauchen, um sich am eigenen Schopf aus diesem Gefühlsschlamassel herauszuziehen.

Das Mädchen will Medizin studieren, seit es denken kann. Sie will es wirklich. Es ist nicht der Wunsch der Eltern, obwohl die das sicher freute. Sie liest Bücher, die sie eigentlich noch gar nicht versteht. Bücher über den Körper. Am meisten aber fasziniert sie ein Buch aus dem Jahr 1937, Die Sprache des menschlichen Antlitzes von Fritz Lange. Ein Buch über »wissenschaftliche Physiognomik«, in den Fünfzigerjahren bereits in der vierten Auflage erschienen. Bis heute spürt man ihre Begeisterung für dieses Themenfeld. Wer schüchtern ist und gehemmt, zudem von Gewalterfahrung geprägt, ist unter Umständen eine exzellente Beobachterin, das konnte überlebenswichtig sein.

Also studiert sie Medizin, mit der Spezialisierung Psychotherapie und Psychiatrie. Berufsbezeichnung in der DDR: Nervenärztin. Eigentlich wollte sie Kinderärztin werden, aber da kannte sie ihren Mann bereits, sie haben sich »am Oberarm« einer Leiche kennengelernt, im Anatomiesaal. Auch ihn hatte sie umwerben müssen. Und auch er wollte Kinderarzt werden. So viele Ausbildungsplätze gab es damals nicht, also wird sie ihm den Vortritt lassen und selbst in die Kinderpsychiatrie gehen, obwohl sie mit Psychiatrie »nichts am Hut hat«. Aber gut. Der Beginn ihres Berufslebens, der nicht nur Anfang bleiben würde, fand dann bei den erwachsenen Patienten statt, in der Nervenklinik Jena, dort wird sie für viele Jahre bleiben.

Noch ein paar Worte zum Mann, den es ja noch immer gibt. Selten habe ich eine derart gelassene, respektvolle und stille Übereinkunft bei einem Paar beobachtet, das so lange schon zusammen ist. Seine Herkunft ist anders, gar nicht vergleichbar mit dem bildungsbürgerlichen Hintergrund der Familie seiner Frau. Er kam von einem großen Bauernhof, viel Arbeit und ohne Klavier. Und Anfang der Fünfzigerjahre begann die Kollektivierung der Bauernhöfe. Die großen Höfe, ab fünfzig Hektar, waren die ersten, die dran glauben mussten. Ihre Besitzer galten als Kapitalisten und Ausbeuter. Die Abgaben wurden zunehmend erhöht, bis der Hof pleite war. Die Großbauern wurden vertrieben, durften schließlich nicht mehr auf dem eigenen Hof arbeiten, erhielten eine lächerliche Pacht.

Als Irene ihren Mann kennenlernt, spricht er ein »ganz furchtbares Sächsisch«. Das hat Irene schon ein wenig gestört, es gab also »Nachholbedarf« vonseiten des Mannes. Aber sie liebte ihn. Und schließlich war er das genaue Gegenteil ihres charismatischen und gleichzeitig heftig jähzornigen Vaters. Dessen Wechsel zwischen Zuneigung und Schimpftirade war schwer zu ertragen. Ihr Mann dagegen: ein konstant ruhiger und liebevoller Mensch, zudem auch voller Bewunderung für die kluge Irene. Während Irene über abstrakte philosophische Theoriegebäude plaudern konnte, war ihr Mann alltagsstark. Er wird ein guter Kinderarzt gewesen sein: genauso zart wie Irene, ein irrsinnig schöner Mensch mit schneeweißem Haar und himmelblauen Augen, in dessen Magnetfeld sich jede Welle zu beruhigen scheint.

Aber wir waren bei Irene: Sie hat das Familienmuster unterbrochen, was nur wenigen gelingt. Die Ausbildung zur Psychotherapeutin im Haus der Gesundheit in Berlin war gut. Der damalige Leiter hatte schon kurz nach dem Krieg eine Psychoanalyse-Ausbildung in Westberlin absolviert und war ein, wie Irene es bezeichnet, »fanatischer Gruppendynamiker«. Überhaupt ließen sich Ideen und Forschungsmethoden nicht von der Mauer abhalten. Aber natürlich musste jede Erkenntnis, jede Veröffentlichung immer mit ideologisch standfesten Phrasen gerahmt werden. Das Kollektiv stand im Zentrum, das Individuum galt als zu individualistisch. Daraus folgte, dass sich die Form der Einzeltherapie in der DDR erst in den Achtzigerjahren entwickelte. Psychotherapeutische Methoden spiegeln die Gesellschaft, in der sie angewendet werden, wider. Entsprechend galt die Psychoanalyse als bürgerlich-dekadent, gruppentherapeutische Prozesse waren die Regel.

Anfang der Siebzigerjahre wird Irene in der Nervenklinik in Jena eingesetzt. Erster Arbeitsort, die Psychiatrische Frauenstation, eine geschlossene Station, die härteste Station überhaupt. Behandelt wurde menschenfeindlich, an Patientenrechte nicht zu denken – eine ganz und gar autoritäre Psychiatrie. Für Irene war es unglaublich belastend, dass kranke Menschen derart reglementiert und regelmäßig bestraft werden. Zur gleichen Zeit begann man in Westeuropa die Psychiatrie zu reformieren, das wusste sie schon.

Irene empfindet das Grausame der Behandlung der Patientinnen als schweres Unrecht. Es erinnert sie an die Prügel ihres Vaters. Sie wollte »das in Ordnung« bringen, die Psychiatrie, den Umgang mit den Patientinnen verändern. Sie stellt viele Fragen, danach, wie man mit psychisch Kranken reden sollte, wie Krankheit und die jeweils aktuelle Lebenssituation sich gegenseitig bedingen und beeinflussen. Doch dafür wurde sie nur belächelt, nicht ernst genommen. Irene machte deshalb das, was sie schon immer konnte, sie las. Sie las wissenschaftliche Zeitschriften aus dem Westen, Bücher über moderne Ansätze in der Psychiatrie, die in der Bibliothek der Klinik reichlich vorhanden waren. Sie hörte das erste Mal von »Therapeutischer Gemeinschaft« und von »Patientenräten«, die im Westen gebildet wurden, und las davon, dass die Psychiatrie demokratisiert werden müsse, im Westen. Das galt nicht, zunächst und eigentlich bis zum Schluss nicht, für die DDR.

Nach einem Vierteljahr, da ist sie Mitte zwanzig, wird sie Stationsleiterin, da der Stationsarzt zum Reservedienst eingezogen wird. Und sie will alles anders machen. Gelesen hatte sie genug über mögliche Reformansätze in der Psychiatrie. Die jungen Schwestern auf der Station sind begeistert, die älteren hassen sie dafür. Sie hingegen denkt, man muss nur gut sein, es gut machen, dann wird es schon. Sie kam aus einem intellektuellen und behüteten Elternhaus, wusste nicht »wie die Welt funktionierte«. Aber es funktioniert nicht. In den Augen der »Alten« ist das alles »neumodisches Zeugs«. Als ihr Stationsarzt nach einem Vierteljahr zurückkommt und sie zudem schwanger ist, muss sie die Station verlassen, all das, was sie an Neuerungen eingeführt hat, wird rasch wieder abgeschafft.

Das Gefühl des Scheiterns ist omnipräsent, sie wird zwangsversetzt auf die Kinderstation. Dort ist es noch viel schlimmer. Die Bestrafung der Kinder war noch härter, noch rigoroser. Zwar sah es in den westlichen Ländern zunächst nicht anders aus. Aber es gab zumindest das Jahr 1968 und damit die Initiation von Reformen.

Irenes Resignation war groß, doch die mutige und republikflüchtige Freundin schickte weiter Bücher: Die Familienkonferenz (1970) oder Summerhill (1959) – Bücher, in denen es um das Verstehen von Konflikten ging, um Kommunikation statt Strafe.

Vor diesem Hintergrund wird es die ersten Gespräche geben mit ihrem Mann, über Gehen oder Bleiben, immer wieder wird es die geben. Meistens gingen sie von Irene aus. Aber: Beide haben alte Eltern und Geschwister, um die man sich kümmern muss. Und sie wussten, dass sie in diesem, ihrem Land gebraucht werden. Einer der Brüder Irenes kommt wegen »Republikflucht-Plänen« ins Gefängnis, davon ein Dreivierteljahr in Einzelhaft. Er wird vom Westen freigekauft. Irene und ihr Mann wollen dieses Risiko nicht eingehen, Abenteuer liegen ihnen nicht. Das machte es ihnen leichter, sich die Situation noch eine Zeit lang schönzureden. Auf die Frage, was sie damals eigentlich über den Westen gedacht habe, antwortet sie: »Das ist auch keine zukunftsfähige Gesellschaft.«

Ab 1978 waren die Eheleute in einem kirchlichen Friedenskreis organisiert. Es ging um Frieden, um Gerechtigkeit und um die Bewahrung der Schöpfung. Klar war ihnen schon, dass diese Form des Sozialismus, wie sie in der DDR existierte, keinen Frieden versprach, aber im Kapitalismus wiederum war eine gerechte Gesellschaft auch nicht möglich. Als »golden« jedenfalls galt der Westen ihnen nicht. Sie wollten die Welt sehen, sich aber nicht »verpflanzen«. Sie bleiben im Land, das sie verändern wollen. Vor allem und zunächst in ihren Berufen.

© Robert-Havemann-Gesellschaft (Hans-Helmut Kurz/RHG_Fo_HAB_10669)

Mitglieder der Jenaer Jungen Gemeinde Stadtmitte treffen sich am 1. Mai 1975 auf dem Alten Markt. Die Gruppierung kümmerte sich um Jugendarbeit, war aber auch politisch aktiv, etwa im Zuge der Ausbürgerung von Wolf Biermann.

Irenes drittes Kind wurde geboren, und sie dachte, es ist eigentlich nicht zu schaffen, mit drei Kindern und einer vollen Stelle. Aber genau zu diesem Zeitpunkt gab es eine landesweite Direktive zum Aufbau von psychotherapeutischen Stationen. So ganz ohne Folgen blieb der Aufbau des Sozialismus für die Menschen in der DDR nicht. Der »Sozialismus« produzierte nicht automatisch psychisch gesunde Menschen, es gab psychische Probleme, wie in allen Industrienationen. Das »Eigentum an Produktionsmitteln« für die Arbeiterklasse reichte nicht aus für lebenslanges Glück. Und jede Misere auf die »Bonner Ultras« zu schieben, brachte nichts.

Als sie aufgefordert wurde, eine psychotherapeutische Station ins Leben zu rufen, hörte sie zum ersten Mal, dass sie dafür wohl die geeignete Person sei. Dabei wusste sie wenig, aber schließlich gab es selbst in der DDR schon brauchbare Vorbilder. Die Landesnervenklinik in Stadtroda beispielsweise, da holte sie sich ihr »Rüstzeug«. Und es gelang, obwohl die Kollegen in der eigenen Klinik noch immer nichts von ihren Ideen hielten. Hinzu kam, dass immer wieder Krankenschwestern und Ärzte in den Westen gingen und, wie im ganzen Land, in allen Branchen akuter Personalmangel herrschte. Die psychotherapeutischen Stationen waren die ersten, die von Schließung bedroht waren: Man wollte fortan alles mit Medikamenten regeln, war eh billiger. Aber sie konnte endlich arbeiten, wie sie es für richtig hielt. Sie suchte sich ihre Leute, die für Neues offen waren.

Überwachung und Kontrolle durch die Partei und die Staatssicherheit blieben jedoch bestehen und machten vor dem besonders sensiblen Bereich der Psychotherapie nicht halt. Wenn die Probleme der Patienten im Zusammenhang mit einem Ausreiseantrag, mit staatlicher Drangsalierung zu tun hatten, führte sie die Gespräche im Verlauf eines Spaziergangs, nicht im geschlossenen Raum. Damit, dass ein solcher Raum abgehört wird, musste man rechnen. Irene war misstrauisch und traute der Staatssicherheit eine Menge zu. Und in der Tat, eine ärztliche Schweigepflicht galt nicht für den Überwachungsfuror des Staates. Daran glaubte ohnehin niemand. Aus diesem Grund wurden auch die Patientenakten von ihr und ihren Kollegen eher belanglos geführt. Keine Details, die den Menschen schaden könnten. Die Staatssicherheit hatte jederzeit Zugriff auf die Akten. Und wenn man die intimsten, die verletzlichsten Seiten eines Menschen kennt, lässt sich das, was im Jargon der Staatssicherheit »Zersetzung« hieß, am effektivsten durchsetzen. Sie entwickelte Methoden, um sich und die Patienten zu schützen. Eine hochgezogene Braue im Einzelgespräch bei sensiblen Themen oder die Lenkung des Gesprächs in Gruppensitzungen: Wenn jemand in einer Gruppensitzung begann über Staat oder Partei, das Land oder den Betrieb zu schimpfen, unterbrach sie ihn mit dem Hinweis, dass es hier in der Gruppentherapie nur sinnvoll ist, über das zu sprechen, was sich hier und jetzt in der Gruppe, im gemeinsamen Erleben abspielt. Sie ließ nicht zu, dass sich jemand um Kopf und Kragen redete.

Im privaten Bereich folgt der Umgang mit der immer möglichen Kontrolle durch die Staatssicherheit ähnlichen Regeln. Wenn die Familie Besuch hatte und man etwas »staatsfernes« diskutieren wollte, wurde das Telefon mit einem riesigen Sofakissen abgedeckt.

1985 übernimmt Michail Gorbatschow die Macht in der Sowjetunion. Ein Jahr später führt er das Konzept von »Glasnost« (Offenheit) und »Perestroika« (Umstrukturierung) ein. Irene denkt, das ist der Weg in die Zukunft, wir sind auf der »richtigen Straße«. Sie hängt, gut sichtbar, ein Gorbatschow-Zitat ins Behandlungszimmer. Aber in der DDR wird die Zeit eher bleiern, einen »Tapetenwechsel« soll und wird es nicht geben. Es gilt also weiterhin, »zwei Sprachen« zu sprechen, eine offizielle in Gegenwart des Parteisekretärs der Station und eine »private«.

Im Jahr 1987 findet ein großer internationaler Kongress der Psychotherapeuten in Erfurt statt, an dem erstmalig auch Nichtparteimitglieder teilnehmen dürfen. Ihr dringender Wunsch: eine Kollegin aus dem Westen zu finden, für den Austausch. Und sie hat Erfolg. Sie begegnet einer Analytikerin aus Heidelberg an einem der sogenannten Gesellschaftsabende, da sitzen sie zufällig nebeneinander.

Irene bringt interessierte Kollegen aus Jena zusammen, es werden regelmäßige Treffen mit der Psychoanalytikerin aus dem Westen organisiert. Bei den Behörden wird diese als Tante angemeldet. Beim ersten Mal wird die Westkollegin das Treffen absagen, aus lauter Angst. Aber dann läuft es, und es ergeben sich spannende Gespräche zwischen Ost und West. Man spricht über Problemfälle. Die Gruppe aus dem Osten stellt sich vor, erzählt über sich. Und es zeigt sich etwas, was ich im Verlauf der Interviews immer wieder vernommen habe: Sobald es bei den Kontakten in den Westen um »Persönliches« ging, so Irene, musste man »die Brechstange« ansetzen. Sie hatten es offenbar sehr schwer damit, sich zu öffnen. Es war ja auch schwierig, weil sich Privates und das Sprechen über das Fach vermischten. Das passte für Analytiker aus dem Westen nicht zusammen. Dennoch, die Frau aus dem Westen hatte ihr Herz für den Osten geöffnet. Es waren fruchtbare Treffen für alle. Und es kam noch ein weiterer Kollege aus dem Westen hinzu.

Dann der Mauerfall. Diese Zeit, so schreibt sie es einmal, gehörte zu den »erstaunlichsten und aufregendsten« Erfahrungen ihres Lebens. Erst Gorbatschow hatte die Ostdeutschen ermutigt, diesen Prozess in Gang zu setzen, der schließlich in der friedlichen Revolution mündete. Die Mauer fiel, aber noch, so Irene, ahnten wir nicht, wie hoch die Mauer in uns ist, auf beiden Seiten.2 Passive Erwartungshaltung und Gefügigkeit der Menschen entwickelte sich nun zu einer verantwortungsvollen Haltung, die sich auch durch Gewaltandrohung nicht mehr eindämmen ließ.

Die Atmosphäre war hoffnungsvoll und konstruktiv. Das erinnerte Irene an gruppentherapeutische Prozesse, die immer dann im Erfolg mündeten, wenn es »der Gruppe gelungen war, die Passivität zu überwinden und sich kraftvoll an der Lösung ihrer Probleme zu beteiligen«. Aber die Gefahr war groß und nicht zuletzt real, dass die »Gruppe«, also die DDR-Bevölkerung, wieder in eine (neue) abhängige Mentalität fiel. Die Unsicherheit und Angst, die der Zusammenbruch der DDR hervorrief, beförderte die Sehnsucht nach einer starken Person. Nach Ansicht Irenes nahm Helmut Kohl mit seinem Versprechen »blühender Landschaften« diese Position ein. Und die Wahlergebnisse, die er 1990 mit Hilfe der DDR-Bevölkerung erreichte, sollten ihm recht geben.

Dennoch, endlich bewegte sich etwas. Die Westkollegen wurden mitgerissen vom Strom des Neuen. Bis Anfang der Zweitausenderjahre wurden die Treffen weitergeführt. Irene und ihre ostdeutschen Kollegen profitierten sehr von den Supervisionen durch die Heidelberger Analytiker. Sie konnten zur DDR-Zeit natürlich nicht mit Westgeld bezahlen, haben dafür ihre »Schätze« investiert: Schallplatten, Bücher, Kunst. Auf der anderen Seite, die psychoanalytische Kollegenschaft im Westen, schätzte man diese Kontakte nicht besonders. Man mahnte zur Vorsicht: Die Ostdeutschen seien doch alle indoktriniert, durch die Diktatur an psychischer Reifung behindert, eine ganze Generation verloren für die Psychoanalyse. Sie projizierten, so Irene, die Erfahrungen, die westdeutsche Analytiker und Analytikerinnen mit der Internationalen Psychoanalytischen Gemeinschaft nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben, unbewusst auf die Ostdeutschen nach 1989. Sie hatten selbst bis zur Mitte der Achtzigerjahre immer wieder gehört: »Vorsicht mit den Deutschen, die sind alle von der Naziideologie indoktriniert und dadurch für die Psychoanalyse verdorben.«

Lange Zeit galt für das Verhältnis zwischen Ost und West: Die hilflosen bedürftigen Ostdeutschen, die sich oft selbst entwerteten, auf der einen und die besseren Westdeutschen, die erfolgreicher waren und den Ostdeutschen helfen sollten, auf der anderen Seite. Irene beschreibt die gesellschaftlichen Prozesse der folgenden Jahre als Migration. Die Migration der DDR-Bevölkerung in eine fremde Gesellschaft. Migration, allerdings ohne Ortsveränderung, »in ein fremdes System mit nur subtilen sprachlichen Differenzen«. Dieser Migrationsprozess, so beobachtet sie es, war begleitet von Gefühlen wie Abschied und Trauer, vom Spüren der gewaltigen Veränderungen, noch nicht vom Verstehen: »Wir gerieten in einen schwierigen und schmerzhaften Trauerprozess.«

Anfang der Neunzigerjahre: ein gemeinsames Forschungsprojekt, sehr spannend. Eine Stiftung wurde als Geldgeber gewonnen. Allerdings, und das fanden die Kollegen aus dem Osten heraus, sollten nur sie erforscht werden. Man hatte ihnen keinen reinen Wein eingeschenkt über die bereits im Voraus geplante Methodik der Forschungen. Dabei fanden die Ostkollegen es gerade spannend, beide Seiten zu untersuchen. Es gab Auseinandersetzungen und Streit, aber es blieb ein Vertrauensbruch. Das Projekt scheiterte, natürlich.

Irene will weiter, ist neugierig auf die Entwicklungen des Fachs, die sich außerhalb des Landes getan haben. Sie nimmt das Angebot des Kasseler Lehranalytikers Hartmut Radebold an, im dortigen Alexander-Mitscherlich-Institut eine Lehranalyse zu beginnen. Das sind vier Stunden pro Woche. Deshalb gibt sie ihre Arbeit 1993 in der Klinik auf und lässt sich in Jena nieder, als Analytikerin. Zur gleichen Zeit bietet ihr das berühmte Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt am Main ein Forschungsstipendium an. Dort gab es mittlerweile auch Stipendiaten aus allen ost- und südeuropäischen ehemaligen staatssozialistischen Ländern. Sie verspürt einen immensen Erwartungsdruck und will sich das Stipendium teilen, mit ihrer Kollegin und Freundin von der Psychotherapie-Abteilung der Landesnervenklinik Stadtroda, Gerlinde Schulz. Das wird schließlich ganz unbürokratisch gehandhabt, was den Westkollegen aber auch als Zeichen der »Zwangskollektivierung« galt, der DDR-Bürger ihrer Meinung nach unterlagen. Aber das war Irene und ihrer Kollegin egal, zunächst.

Thema des Forschungsprojektes war die Erforschung der »Ostpsyche«. Die Kollegen aus Ungarn, Polen und Tschechien waren schon länger tätig, und die beiden ahnten noch nicht, was auf sie zukommen würde: Die Theorien und die Ergebnisse über die Erforschung der »Ostpsyche« standen bereits fest, es wurden keinerlei Fragen gestellt. Den Kollegen aus dem Westen war klar: Alle DDR-Bürger wurden durch das »System« unterdrückt, ihr »Ich« war nicht voll ausgebildet, alle waren auf der kindlichen präödipalen Stufe stecken geblieben.

Erforscht wurde die Frage übrigens am Beispiel ost- und westdeutscher Lehrerinnen, und in der praktischen Anwendung sah dies folgendermaßen aus: Kam die ostdeutsche Lehrerin zu spät zum Interview, wurde das auf ihr präautonomes Über-Ich geschoben, sie galt als ängstlich und unsicher. Kam die westdeutsche Lehrerin zu spät, lag es an der ihr eigenen Autonomie.

Irene war fassungslos angesichts solcher Voreinstellungen, die einen offenen Forschungsverlauf gar nicht zuließen. »Man hatte Ostereier gefunden, die man selbst versteckt hat.« Irene machte schließlich das, was sie als »querulieren« bezeichnet. Sie setzt sich zur Wehr gegen solche vereinnahmenden und vereinfachenden Annahmen. Die Forschenden aus Osteuropa haben den Unsinn zwar auch erkannt, aber letztlich weitergemacht, denen war nicht nach Protest zumute. Für sie war das Forschungsstipendium existenziell, das wollten sie verständlicherweise auf keinen Fall aufs Spiel setzen.

Die Idee, dass es auch in der DDR Individualismus gab, nicht alle gleich tickten, war den Westdeutschen offenbar fremd. Die Ostdeutschen galten als »Schmuddelkinder«, die die Diktatur der Nazizeit nie überwunden haben. Das zum einen. Die andere Seite war, dass das Sigmund-Freud-Institut immer wieder von Schließung bedroht war, und nun gab es dieses große internationale Forschungsprojekt, in das viel Geld floss. Da wurde eine, die »queruliert«, als Belastung empfunden. Viele Jahre später sollten sich die westdeutschen Kollegen für ihre Arroganz entschuldigen.

Andere Erfahrungen machte Irene im Verlauf ihrer Lehranalyse in Kassel. Hier begegnete man ihr offen und respektvoll. Man gab zu, nichts über die DDR zu wissen, stellte Fragen und hörte zu. Ein Thema blieb strittig: Die Aufarbeitung des Nationalsozialismus hatte in der DDR nicht stattgefunden. Ihr war klar, dass es viele Lücken gab in dieser Hinsicht, viel gelogen wurde in der DDR und dass sie selbst sich da durchlaviert hatte. Aber gleichzeitig ging sie mit dem Thema mit geradezu selbstverletzender Ehrlichkeit um. Wäre sie in der Nazizeit eine Widerstandskämpferin geworden? Eher nicht, sie wäre wie viele schuldig geworden. Und dennoch fragt sie sich, warum es diese Scham im Osten gibt. Die Scham angesichts der Tatsache, sich nicht genug gewehrt zu haben.

Es kommt zu einem Abend in der Sigmund-Freud-Gesellschaft. Damals wurde das Institut von Horst-Eberhard Richter geleitet, der sich jahrzehntelang mit der Schuld der Deutschen, der Gewaltgeschichte und ausbleibender Trauer beschäftigt hat. Er veranlasst, dass die beiden Frauen einen Abend ganz für sich bekommen, um über ihre Diktaturerfahrung zu sprechen. Und sie sprechen darüber, offen und ehrlich. Man hätte, so Irene, an diesem Abend eine Stecknadel fallen hören. Man hörte zu, und es herrschte betretenes Schweigen. An der Gesamtsituation, der Fremdheit zwischen Ost und West, hat das jedoch nichts geändert. Das zeigte sich zwei Jahre später: eine Tagung des Sigmund-Freud-Instituts zum Thema »Psychopathologische Phänomene der Wiedervereinigung«, das implizierte eigentlich einen Blick auf Ost und West. Aber die Vortragsliste enthielt ausschließlich Themen, die die Folgen des Repressionsregimes der DDR auf ihre Bevölkerung enthielten. Irene meldete sich zu Wort. Genau diese Tagungsordnung, eine solche Priorisierung des Unterdrückungsapparates und der völligen Auslassung westdeutscher Phänomene, das zeige doch die »Psychopathologie der Vereinigung«. Auch daraufhin wurde geschwiegen.

Sie empfindet Schmerz und die Scham angesichts der Verbrechen der Nazizeit, und vielleicht haben viele Westdeutsche dieses Gefühl einfach den Ostdeutschen überlassen, denn sie hielten diese Zeit für »bewältigt«, während im Osten die Diktatur einfach weitergeführt, nicht aufgearbeitet wurde. Ihr Mann hat derartige Erfahrungen bei den Kinderärzten nie gemacht. Irene denkt, dass sich die Analytiker mit der Vereinigung besonders schwertaten, vor allem weil die Aufarbeitung der Vergangenheit ihr Kernthema war. Dabei gehört die NS-Diktatur zur gesamtdeutschen Geschichte, der Umgang damit ist noch immer nicht selbstverständlich. Westdeutsche Projektionen auf die Ostdeutschen sind da eine willkommene Entlastung und führen regelmäßig zu innerdeutschen Konflikten.

Und die Freundschaften? Irene hatte inzwischen Freunde gewonnen, aus dem Westen. Das Politische, vor allem Ost-West-Themen, ist jedoch schwierig. Das Thema wird mit manchen Menschen ausgeklammert. Wir waren zwar Deutsche, so ihre Erfahrung, aber irgendwie auch wieder nicht. Das Desinteresse des Westens schien ihr groß. Aber auch die Westdeutschen haben die Erfahrung der Fremdheit gemacht. Vor allem, wenn sie in den Osten gingen. In Jena beispielsweise fühlten sich nicht alle willkommen.

Wieder einmal sind es die Frauen, die das ändern wollen. So haben die westdeutschen Neuankömmlinge in Jena eine Willkommensgruppe gegründet, Irene war dabei und fand es großartig. Es gab mittlerweile auch einen Literaturkreis mit gemischter Beteiligung, und die Westdeutschen kannten sich aus mit der Literatur aus der DDR. Und irgendwann protestierten auch sie: Immer erzählen die Ostdeutschen, keiner will etwas von uns wissen. Das gegenseitige Desinteresse wurde also auf beiden Seiten wahrgenommen. Die »Brechstange«, die man Irenes Meinung nach in den späten Achtziger- und frühen Neunzigerjahren brauchte, um die Westdeutschen zum Sprechen zu bringen, war nicht mehr nötig.

Seit über zwanzig Jahren erzählen sich die Frauen in Jena in einem Biographiekreis nun aus ihrem Leben. Es entstanden Freundschaften, und man half sich in ganz praktischen Fragen. Dennoch, so meint Irene, sind die Ostdeutschen mitteilsamer, man erzählt sich schneller auch von persönlichen Dingen, die Westdeutschen brauchen »immer einen längeren Anlauf«. Privatheit galt eben im Westen als schützenswertes Gut, das war in der DDR anders.

Als ich Irene frage, wie hoch der Anteil ihres Lebens ist, der von der DDR geprägt wurde, jetzt nach fünfunddreißig Jahren, antwortet sie, es ist der größte Anteil. Ihr Referenzpunkt im Leben bleibt die DDR. Wenn sie, etwa auf einem Lehrgang, gefragt wird, woher sie kommt, dann antwortet sie: dass sie gelernte DDR-Bürgerin ist. Das heißt nicht, dass sie sich das Land zurückwünscht. Noch immer ist sie bei jeder Reise, die sie unternimmt, dankbar dafür, dass das möglich ist. Den Frust, den viele ehemalige DDR-Bürger verspüren, führt sie auf die radikalen Umbruchserfahrungen 1989/90 zurück. Einen Umbruch, der niemanden ausließ und sich praktisch auf einen Schlag vollzog. Dieser Bruch, so meint sie, ging tief in die Seele, und die Erfahrung von Unsicherheit und ja, auch Schmerz betraf viele. Man kann es durchaus eine Verlusterfahrung nennen.

Nein, diese DDR will sie nicht zurück, nicht eine Sekunde lang. Seit 1986, mit den Veränderungen in der Sowjetunion, den Abrüstungsverträgen, war sie zuversichtlich, dass Ost und West ein gemeinsames Haus Europa schaffen können. Es ging ums Handeln, nicht darum, nur über eine bessere Zukunft nachzudenken. Es begann etwas Neues. Vielleicht sollte sich etwas verwirklichen, was lange Zeit als Utopie galt. Was jedoch kam, war eine große Konfusion und ein Gefühl der Fremdheit. Das Alte war vorbei und das Neue völlig unbekannt. Irene und ihr Mann nutzten die neuen Möglichkeiten. Sie ließ sich mit ihrer Praxis nieder, begann eine Lehranalyse und bald auch eine analytische Weiterbildung, nutzte ein Forschungsstipendium, gewann neue Freunde und Freundinnen. Und doch war sie nicht glücklich, sondern wurde depressiv. Sie hat das damals niemandem gezeigt.

© Anne Misselwitz

Irene Misselwitz, 4. September 2023 in Jena am Windknollen.

Irene wusste schon Ende 1989, als die Wiedervereinigung absehbar wurde, »das geht jetzt in eine Richtung, auf einen Weg, auf dem ich mich nicht mehr auskenne«. Die Utopien gingen verloren. Diese Erkenntnis kam ihr nicht fünf Jahre nach der Vereinigung, sondern lange davor.

Integration, so Irene, ist die Voraussetzung für die Übernahme von Verantwortung. Das hat die Migrationsforschung schon lange erkannt. Es wundert sie daher schon lange nicht mehr, dass das Zusammenwachsen so schwierig ist. Aus psychoanalytischer Sicht sieht sie, dass der »vierzig Jahre lang abwesende jeweils andere Deutsche nach der Vereinigung die bösen abgespaltenen projizierten eigenen Anteile weitertragen sollte«. Bis heute, so sieht es Irene, steht die Bearbeitung unserer innerdeutschen psychologischen Beziehungen aus.

Was nun: In dieser gegenwärtigen Welt gibt es so viele Probleme, Ideen und Handeln sind noch immer oder erst recht gefragt. »Das-in-der-Welt-Sein« fühlt sich für Irene jedoch vollkommen unübersichtlich an. Dagegen schien die durch Grenze und Mauer abgeschottete Welt aus DDR-Perspektive überschaubar. Man wusste, was richtig oder falsch war. Allerdings fühlte sie sich jetzt durch die Öffnung der Grenzen und die vielen neuen Kontakte und Perspektiven viel verbundener mit der Welt als früher, viel geerdeter. Sie möchte jetzt nicht in Passivität oder Resignation zu versinken, sondern ebenso wie in DDR-Zeiten auch einen Beitrag zur Verbesserung der Welt leisten. Selbst wenn ihr Wirkungsbereich in dieser komplexen Welt noch so klein sein sollte. Das wäre ein Ziel, solange die Kraft dafür reicht.

Zwar erscheint ihr der Zustand der Welt gegenwärtig deprimierend, die DDR jedoch lag ihr immer wie ein Alb auf der Brust. Im Hier und Jetzt fühlt sie sich sogar körperlich leichter als vor 1989.

Das Interview mit Irene Misselwitz fand am 29. November 2024 in Jena statt.

2Sigmund Jähn überm Sofa heißt nicht, sich die DDR zurückzuwünschen

Lena

*1995, Historikerin

Ein Mietshaus aus den Dreißigerjahren in Potsdam West, fern von jenen Potsdamer Villenvierteln mit Seeblick, wo die Reichen und Schönen wohnen. Das Haus liegt an einer der Hauptstraßen in der Nähe des S-Bahnhofs mit Busverkehr und Straßenbahn. Im Erdgeschoss ein Friseursalon, aus dem den ganzen Tag über Europopsongs brüllen, manchmal auch nachts, wenn die müden Friseurinnen vergessen, die Musik abzudrehen.

Die Wohnung ist groß und hell, mit alten Dielen und viel Platz für die vier Menschen, die hier wohnen: studierend, suchend, promovierend. Es ist sehr aufgeräumt, was meinem Klischee von Wohngemeinschaft widerspricht.

In dieser hellen, freundlichen Wohnung wohnt Lena, sie ist Historikerin und arbeitet gerade an ihrer Promotion. Einer ihrer Mitbewohner ist ihr Freund, den sie vor kurzem geheiratet hat, auch seine Eltern kommen aus der DDR. Vielleicht Zufall, vielleicht auch nicht.3 Lena wurde 1995, sechs Jahre nach dem Mauerfall, in Brandenburg an der Havel geboren.

Wir sitzen am großen Esstisch, trinken exzellenten Kaffee und lauschen ein wenig der Musik der Friseurinnen. Ich frage, Lena erzählt. Und mir wird (wieder einmal) bewusst, wie sehr ich Gruppen- und Generationenzuschreibungen ablehne, unsinnig und falsch finde. Gehört Lena jetzt der Generation X oder Y an oder vielleicht doch eher der Generation Z? Und ich? Sprechen an diesem großen Tisch Boomerin und Gen Z miteinander? Wozu auch immer ich gehöre, ich sitze einer klugen, reflektierten und eloquenten Person gegenüber. Ich werde mir drei Stunden später den Weg zum Bahnhof erklären lassen und sehr nachdenklich sein, angesichts meiner Unwissenheit über das Leben und Denken viel jüngerer Menschen im 21. Jahrhundert. Das mag pathetisch klingen, noch dazu habe ich selbst eine Tochter, die nur wenige Jahre jünger ist als Lena. Und dennoch, wann sitzen Menschen, die sich kaum kennen und aus zwei verschiedenen Jahrhunderten stammen, sich stundenlang gegenüber, hören einander zu und erzählen davon, wie sie die Welt sehen?

Und warum überhaupt sollte in einem Buch über DDR-Frauen eine junge Frau vorkommen, die ganze fünf Jahre nach der Implosion des Landes geboren wurde?

Ich hatte, beim Nachdenken über diese Frage, immer wieder die Texte der frühen Neunzigerjahre im Ohr, da war ich selbst nur wenig älter, als es Lena heute ist. Es waren immer die gleichen Glaubenssätze, häufig sogar von Historikern vorgebracht, die es eigentlich hätten besser wissen müssen: In zehn Jahren, so die vor allem im Westen verbreitete Auffassung, werden wir gar nicht mehr wissen, wer aus dem Osten, wer aus dem Westen kommt, das wird sich alles ganz schnell angleichen. Und spätestens für die nächste Generation wird dieses Ostdings völlig irrelevant sein.

Das letzte Mal hörte ich dies im Jahr 2019 von einem Historiker, der zu den renommiertesten der Republik gehörte, bei einer Evaluierung des Instituts, dessen Direktor er war. Ein Institut, das einst gegründet wurde, um die Geschichte der DDR zu erforschen und mittlerweile ein Ort der Spitzenforschung auf dem Gebiet der Zeitgeschichte ist. Im Laufe der Evaluation des Instituts stellte eine Gutachterin die Frage, wie es sich denn mit dem wissenschaftlichen Personal des Hauses hinsichtlich seiner Herkunft verhalte. Genauer, wie viele Wissenschaftler aus der DDR stammten?

Das ist, meine ich, gar keine so dumme Frage, wenn man bedenkt, dass hier schließlich die Geschichte der DDR-Diktatur erforscht wurde und wird, und angesichts der Tatsache, dass das Institut seinen Sitz in Brandenburg hat und nicht in Tübingen oder Trier. Aber die Frage fand kaum Beachtung, dabei wäre es eine einfache Rechnung gewesen: Unter den Wissenschaftlern (ausgenommen Doktoranden) kamen sieben Personen aus dem Land, dessen Geschichte hier erforscht wurde. Aber gut.

Ich will wissen, wie es sich verhält mit dem Verschwinden der DDR, wie Herkunft bis heute prägt. Ich will wissen, welche Erinnerungen in den Familien geteilt werden. Wird die DDR überhaupt noch erzählt? Ist die These der Neunzigerjahre, dass die Herkunft, jedenfalls die von Ost oder West, in absehbarer Zeit keine Rolle mehr spielen wird, schon gar nicht 35 Jahre nach der Vereinigung beider Länder, haltbar?

Also sitze ich bei Lena in einer Potsdamer Wohnung und bin dankbar, dass sie sich die Zeit für ein Gespräch nimmt.

An den Wänden Bilder, Fotos, Plakate. Mir fällt ein Porträt von Sigmund Jähn im Weltraumanzug auf. Jähn war der erste »Deutsche« im All. Nahezu alle Menschen, die in der DDR aufwuchsen, kennen ihn. Im Westen hingegen ist der Kosmonaut, der dort ein Astronaut wäre, meist unbekannt.

Die WG-Bewohner haben diskutiert, ob sie das Porträt des Helden der DDR vor meinem Besuch abhängen sollen, zu ostalgisch würde das vielleicht wirken, und auf keinen Fall sollte der Eindruck entstehen, dass die Geschichte des ostdeutschen Kosmonauten irgendwie »abgefeiert« wird. Das Bild sei einfach nur ein ironischer Kommentar.

Generell sei es komisch, so Lena, dass sie dauernd darüber nachdenke, ob so ein Bild ein Zeichen für Ostnostalgie sei. Sie fühle sich immer wieder zu einer Positionsbestimmung in Sachen Ost/West aufgefordert, das geht Menschen mit einer Westsozialisation wohl eher nicht so. Sie hat das Gefühl, dass die Themen, die um die DDR-Geschichte kreisen, sie viel mehr beschäftigen als all ihre Freunde.

© privat

Sigmund Jähn im WG-Wohnzimmer.

Schließlich blieb das Bild an der Wand über dem Sofa.

Auf ostalgische Gefühle hätte ich nie geschlossen, war vielmehr verwundert darüber, dass Menschen, die Jahre nach dem Mauerfall geboren wurden, Sigmund Jähn überhaupt kennen.

Lenas Eltern kommen aus Cottbus und dem Erzgebirge, kennengelernt hatten sich die beiden in Erfurt. Nach Brandenburg zogen sie aufgrund eines Arbeitsstellenwechsels des Vaters. Lena selbst wuchs in den Neunzigerjahren in Brandenburg an der Havel auf und hat, so ihre Klarstellung gleich zu Beginn unseres Gesprächs, noch eine »große Portion DDR-Prägung« mitbekommen.

Beide Eltern haben technische Berufe an Fachschulen erlernt. Prägend für Lena war jedoch vor allem der Bildungsdrang, von dem die Eltern beherrscht waren und den sie auf die Kinder übertrugen. Für Bücher, Ausstellungs- und Konzertbesuche, für Klassenfahrten war immer Geld da, einfach für all die Dinge, die es braucht, um die Welt kennenzulernen. Und dennoch, erzählt Lena, war es nicht so, als wäre sie in einem Professorenhaushalt groß geworden, anders als Freunde von ihr. Die Ermöglichung der Weltentdeckung war den Eltern jedenfalls wichtiger als alles Materielle. Im Oktober 1990, da war Lenas Bruder noch ganz klein, kauften sie ein altes Auto und sind damit in das Land ihrer Sehnsucht gefahren, nach Italien, endlich die Uffizien sehen, endlich durch Rom laufen.

Die Lust am Lesen und Entdecken, die hat Lena von zu Hause mitbekommen. Gleichzeitig empfindet sie das Verharren der Eltern in ihren technischen Berufen als Lebensleistung: einer Arbeit nachzugehen, die man nicht besonders mag, und sich dennoch alles, was man an Kultur liebt, in sein Leben zu holen.

Die Eltern hatten 1991 das einzig bewohnbare Haus in einer kleinen Straße in Brandenburg gekauft und renoviert. Am Ende der Neunzigerjahre wurde das Brandenburger Umfeld »akademischer«, der »Westen« zog in die Nachbarschaft. Westdeutsche Ärzte und Akademiker zogen in die umliegenden Fachwerkhäuser und sanierten diese so lange, bis sie aussahen wie Schmuckstücke.

Mich beeindrucken die Achtung, der Respekt und die Liebe, mit der sie von ihren Eltern und Großeltern spricht. Es ist offensichtlich, dass es ein starkes Band der Solidarität zwischen den Generationen gibt, wobei es nicht an kritischer Distanz vonseiten Lenas mangelt. Lena spricht auch keinen Dialekt, während bei ihrer Mutter noch das Sächsische durchschlägt. Sie wertet ihr Hochdeutsch als ein typisches Phänomen von Menschen aus dem Osten: auf keinen Fall auffallen.

© privat

Aufwachsen nach dem Umbruch: Lenas Elternhaus in Brandenburg an der Havel, 1995.

Dass sie aus dem Osten kommt beziehungsweise die DDR das Herkunftsland der Eltern war, wird ihr erst während des Studiums so richtig bewusst. Eigentlich erzählten die Eltern nie über die DDR, sondern über eine Jugend, die überall hätte stattfinden können. Es gab also die üblichen Geschichten vom Studentenleben: Der Vater war DJ und der begehrte Held des Wohnheims. Die Großeltern, die zur Aufbaugeneration gehörten, sprachen eher über auffällige Wetterereignisse als über ihre Herkunft. Das Land verschwand völlig hinter den Alltagsgeschichten.

Zwar wurde in Lenas Elternhaus kaum über die DDR gesprochen, dafür aber umso mehr über die politische Landschaft der nun neuen Bundesrepublik. Das sollte sie prägen. Sie tritt in die Linksjugend ein, ein Jugendverband, der sich für Feminismus, Antifaschismus und Sozialismus starkmacht und der Partei Die Linke nahesteht. Und dort sprechen die Älteren dann doch über die DDR, die Fragen der Jungen werden beantwortet, und Lena beginnt sich mehr und mehr für eine sozialistische Gesellschaftsform zu interessieren. Ihre Eltern unterstützen sie auch hierin.

Die große Zahl neonazistischer Übergriffe in Brandenburg fiel in die frühen Neunzigerjahre. Wobei es eine gewaltbereite und gefestigte Neonaziszene, öffentlich wahrnehmbar, schon im letzten Jahrzehnt der DDR gab (was im »ersten antifaschistischen Staat auf deutschem Boden« natürlich einen Tabubruch darstellte). Den »Auftakt« der schweren rassistischen neonazistischen Übergriffe nach dem Mauerfall bildeten in Brandenburg die Angriffe auf die Unterkünfte von Vertragsarbeitern und Geflüchteten in Hoyerswerda. Hinzu kamen Brandanschläge auf die Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Sachsenhausen und auf das Todesmarschmuseum Belower Wald. Damals, wie im Übrigen auch heute, sahen die politischen Verantwortlichen die Lösung des »Problems« in der Ausweisung der Geflüchteten. Zwar ließ die Zahl der schweren rassistischen Gewalttaten durch Neonazis in Lenas Heimatstadt in den Zweitausenderjahren nach, wurden Projekte wie »Tolerantes Brandenburg« entwickelt, die fremdenfeindlichen Einstellungen innerhalb der Bevölkerung nahmen jedoch eher zu.

Die frühen Baseballschlägerjahre hat Lena nicht erlebt. Die Stimmung in ihrer Umgebung aber reichte, um zu der Überzeugung zu gelangen, sich gegen rechte Gesinnungen organisieren zu müssen. Was sie im Verlauf ihrer Schulzeit außerdem irritierte, war die Präsenz der Bundeswehr an ihrer Schule. Regelmäßig kamen im Rahmen von Veranstaltungen zur Berufsorientierung Offiziere in die Schule, sie organisierten Ausflüge und informierten über Studienmöglichkeiten an irgendeiner »miefigen Bundeswehruni«. Damals war sie sechzehn und fand das »total daneben«. Ihre politische Haltung, d.h. eine pazifistische, antifaschistische Einstellung sei etwas, was sie »aus der DDR mitgenommen« habe. In diesen Jugendjahren wurde sie zu einer politischen Person.

Die DDR wird nun häufiger Thema am Abendbrottisch der Familie. Lena, die fünf Jahre nach der Vereinigung geboren wurde, will keine Anekdoten mehr hören, will Genaueres erfahren über die Geschichte ihrer Eltern. Wenn sie selbst etwas aus ihren eigenen Forschungen erzählt, reagieren die oft erstaunt. Die große Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit im Staatssozialismus, die fehlenden Wahlmöglichkeiten in vielen Bereichen, politisch, räumlich und beim Konsum haben sie durchaus wahrgenommen, aber wie so viele hingenommen. Details der Repressionsmechanismen waren ihnen unbekannt, oder sie kannten sie nur vom Hörensagen.

Die Eltern waren Ende der Achtzigerjahre noch sehr jung und gehörten zu jenen, die sich statt der Vereinigung ein neues reformiertes Land gewünscht hätten, ein Land mit offenen Grenzen, einen Sozialismus »mit menschlichem Antlitz«. Und noch heute werten sie diese Ideen als die bessere Alternative. Sie diskutieren mit den Kindern und verschließen sich nicht, wenn Lena den erlebten Alltag der Eltern mit der Diktaturgeschichte verbindet. Andererseits liegt die Zeit, in der die DDR existierte, für Lena mindestens »hundert Jahre« zurück, es war die Kindheitsgeschichte ihrer Eltern. Sie fand die Erzählungen vom Russisch- oder Schießunterricht ihrer Mutter spannend.