19,99 €

Mehr erfahren.

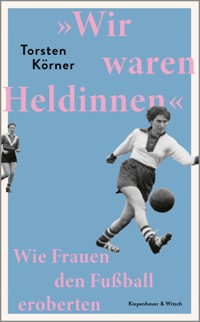

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Wie Frauen sich gegen alle Widerstände den Fußball eroberten Torsten Körner nimmt uns in »Wir waren Heldinnen« mit auf eine Zeitreise in die frühen Jahre der Bundesrepublik und entfaltet die faszinierende und teils schier unglaubliche Geschichte der Anfänge des Frauenfußballs. Er erzählt von Frauen, die – geprägt von dem »Wunder von Bern« – in den fünfziger Jahren inoffizielle Länderspiele austragen, von Pionierinnen, die dem Fußballverbot für Frauen die Stirn bieten, von der ersten Torschützin des Monats und bringt uns die Frauen nahe, die 1982 das erste offiziell anerkannte Länderspiel bestreiten. König Fußball regiert die Welt, und der König war stets ein Mann. Jahrzehntelang galt: Frauen gehören an den Herd, nicht auf den Sportplatz. Bei kaum einer Sportart verteidigte die Männerwelt ihr Revier so unerbittlich wie beim Fußball. Bis 1970 war Frauenfußball offiziell in der Bundesrepublik verboten. Doch mutige Pionierinnen ließen sich nicht beirren und spielten trotzdem. Sie setzten sich gegen engstirnige Autoritäten durch, sie eroberten Fußballplätze, selbst wenn man sie davonjagte, mit Steinen bewarf, beschimpfte. Das Buch erzählt die Lebensgeschichten dieser Pionierinnen, die im Fußball ihr größtes Glück fanden und dafür nicht selten familiäre oder private Erfüllung opferten. Mit leidenschaftlicher Hingabe kämpften die ersten Fußballerinnen gegen autoritäre Funktionäre, sexistische Vorurteile und dumpfe Rollenbilder. Das Buch erzählt mitreißende Geschichten, die weit über den Fußball hinaus zeigen, wie unfrei unsere Gesellschaft noch vor gar nicht allzu langer Zeit war.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 399

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Torsten Körner

»Wir waren Heldinnen«

Wie Frauen den Fußball eroberten

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Torsten Körner

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Torsten Körner

Torsten Körner ist Schriftsteller, Dokumentarfilmer, Journalist und Fernsehkritiker. Er schrieb die hochgelobten SPIEGEL-Beststeller-Biografien über Heinz Rühmann, Franz Beckenbauer und Götz George und war mehrere Jahre lang Juror des Grimme- und des Deutschen Fernsehpreises. Er ist auch als Regisseur tätig, u. a. von »Angela Merkel – Die Unerwartete«, »Drei Tage im September« (nominiert für den Deutschen Fernsehpreis 2018) und »Die Unbeugsamen« (ausgezeichnet mit dem Gilde-Filmpreis als beste Dokumentation). Im Herbst 2024 kam die Fortsetzung »Guten Morgen, ihr Schönen« in die Kinos. Zuletzt erschienen von Torsten Körner bei Kiepenheuer & Witsch »In der Männer-Republik« und »Kanzlerin am Döner-Stand«.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

König Fußball regiert die Welt, und der König war stets ein Mann. Jahrzehntelang galt: Frauen gehören an den Herd, nicht auf den Sportplatz. Bei kaum einer Sportart verteidigte die Männerwelt ihr Revier so unerbittlich wie beim Fußball. Bis 1970 war Frauenfußball offiziell in der Bundesrepublik verboten. Doch mutige Pionierinnen ließen sich nicht beirren und spielten trotzdem. Sie setzten sich gegen engstirnige Autoritäten durch, sie eroberten Fußballplätze, selbst wenn man sie davonjagte, mit Steinen bewarf, beschimpfte.

»Wir waren Heldinnen« erzählt die Lebensgeschichten dieser Pionierinnen, die im Fußball ihr größtes Glück fanden und dafür nicht selten familiäre oder private Erfüllung opferten. Mit leidenschaftlicher Hingabe kämpften die ersten Fußballerinnen gegen autoritäre Funktionäre, sexistische Vorurteile und dumpfe Rollenbilder.

Torsten Körner nimmt uns in seinem Buch mit auf eine Zeitreise in die frühen Jahre der Bundesrepublik und der DDR und entfaltet die faszinierende und teils schier unglaubliche Geschichte der Anfänge des Frauenfußballs. Er erzählt von Frauen, die – geprägt von dem »Wunder von Bern« – in den fünfziger Jahren inoffizielle Länderspiele austragen, von Pionierinnen, die dem Fußballverbot für Frauen die Stirn bieten, von der ersten Torschützin des Monats und bringt uns die Frauen nahe, die 1982 das erste offiziell anerkannte Länderspiel für die Bundesrepublik Deutschland bestreiten. Und er liefert mitreißende Geschichten, die weit über den Fußball hinaus zeigen, wie unfrei unsere Gesellschaft noch vor gar nicht allzu langer Zeit war.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2025, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Das Interview mit Helga Nell im Kapitel "Eine Art Denkmal" wurde mit freundlicher Genehmigung entnommen aus: Iris Hellmuth, „Für jedes Tor, das du schießt, bekommst du fünf Mark!“, Interview mit Helga Nell, SZ.de vom 11.05.2010. © Iris Hellmuth / Süddeutsche Zeitung

Redaktion: Jan Strümpel

Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln

Covermotiv: © FC Bayern München AG, FC Bayern Museum, Fotoalbum Floritz.

ISBN978-3-462-31149-5

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Foto von Christa Kleinhans

Widmung

Im Treppenhaus

Die Heldinnen von Bern?

Mädchen können doch Fußball spielen

Herbergers verstoßene Töchter

Komm zu Fortuna Dortmund!

Wir waren Heldinnen

Die Wunderelf

Eine Art Denkmal

Der weibliche Rahn

Die fliegenden Holländerinnen

Unser letztes Spiel

Bärbel und das Tor des Monats

Lotte Specht, die Rebellin am Ball

Anne auf Anfang

Die Meistertrainerin und ihre Mannschaft

Auf nach Taiwan

Länderspiel Nr. 1

Vom Fliegen und Träumen

Das Trikot unter der Haut

Von Krimis und Märchen

Die stillste Große

Aus dem Schatten treten

Zur Ruhmeshalle

Dank

Literatur

Abbildungsverzeichnis

Personenregister

Kaum zu bremsen: Christa Kleinhans

Für Anne Trabant-Haarbach, Bärbel Wohlleben, Christa Kleinhans und alle anderen Frauen, die dennoch am Ball geblieben sind.

Im Treppenhaus

Sie war das wildeste Mädchen weit und breit, das kannst du glauben. Wenn man ihr im Treppenhaus begegnete, konnte man von Glück sagen, wenn sie einen nicht umrannte. Wie der Wind. Wenn es rauf in den dritten Stock ging, nahm sie zwei oder drei Stufen auf einmal, runter sprang sie todesmutig über sechs, sieben Stufen, rums. Und gleich noch mal, rums. Puppen konnten ihr gestohlen bleiben, die hasste sie wie die Pest. Ihre Omma, die Mieze, eigentlich Marie, nannte sie nur Strümmel, was auf Westfälisch so viel heißt wie Knirps, Lausbub oder frecher Bengel. Christa wollte nur pöhlen, mit den Jungs durch die Straßen stieben, Staub aufwirbeln, Tore schießen, schreien, jubeln. Sollte ihr keiner blöd kommen auf der Straße, dem hätte sie glatt einen trockenen Kinnhaken verpasst. Sie war weder auf den Kopf noch auf den Mund gefallen, und Beine hatte sie mit Raketenantrieb.

Rums, rums, rums, drei Stockwerke sprang sie von Absatz zu Absatz. Und schon wieder war sie aus der Tür, ihre Mutter hatte sie kaum zu Gesicht bekommen. Jemand hatte gepfiffen, und schon flog Christa nach unten, wo die Jungs mit dem Ball auf sie warteten.

Aber eines Tages ändert sich die Welt ganz plötzlich, die Zeit friert ein.

Der Mann starrt sie an. Christa wäre, rums, an ihm vorbeigeschossen, aber er ist groß und schwer und wirft einen breitschultrigen Schatten. Der steht da wie ’ne Wand. Der Mann sieht das Mädchen an wie eine Erscheinung, und Christa springt an ihm vorbei wie in Zeitlupe, biegt den Kopf nach ihm, wird langsamer, während die Beine weiterwollen, der Kopf will zurück und der Mund was sagen, weiß aber nicht, was und wieso. Komischer Mann! So ganz grau und fremd, aber doch auch irgendwie vertraut. Gibt ja viele wie den, jetzt nach dem Krieg. Männer in Uniform, die kommen spät heim, suchen ihr Zuhause. Christa kennt die, aber den noch nicht, und der ist ganz anders. So bleibt sie endlich stehen, den Kopf nach hinten gedreht, während es in den Beinen immer noch kribbelt, denn unten warten die Jungs. Es pfeift schon wieder. Der Ball, das Spiel, der Sieg.

»Christa? Kind, bist du es, Christa?! Kennst du denn den Papa nicht mehr?« Und er streift die graue Mütze vom Kopf, streicht sich durchs Haar, schrubbt sich durchs Gesicht, wie um das Bild von sich schärfer und die Erinnerung deutlicher zu zeichnen. »Ich bin’s doch, Papa!« Christa erwacht aus der Zeitlupe, und nun gehen wohl beide aufeinander zu, aber langsam, ganz vorsichtig, als könnte der Moment zerbrechen und die Zeit aus den Gleisen springen.

Wenn Christa Kleinhans heute von diesem Moment spricht, schmerzt es sie immer noch. »Ach«, sagt sie, »ich hab meinen Vater nicht erkannt, das ist mir so peinlich.« Aber wer wollte es ihr verübeln? Sie hatte ihn jahrelang nicht gesehen, 1944 vermutlich das letzte Mal, dann musste er zurück an die Front, als Hilfssanitäter. Zwischenzeitlich galt er als verschollen, vielleicht war er in Kriegsgefangenschaft, in all den Jahren hatte es keine Nachricht, kein Lebenszeichen von ihm gegeben. Und jetzt stand ein nahezu Fremder vor ihr.

War es 1947 oder 1948? Sie weiß nicht mehr, wie es dann weiterging, als beide wieder Luft bekommen und zum Sprechen zurückgefunden hatten. Aber sie erinnert sich genau, wie der Vater sie erkennt, ihren Namen sagt und sie plötzlich stillsteht, für immer in diesen Moment gebannt, in dieses Gefühl des unverhofften Wiedersehens. Doch sie liebte ihren Vater, und er mochte sie so sehr, seine Tochter, das einzige Kind, deshalb tut es ihr so leid, ihn nicht gleich erkannt zu haben, und darüber empfindet sie Scham.

Viele Kriegsheimkehrer fanden nie mehr heim, selbst wenn sie nach Hause zurückgekehrt waren. Die Frauen hatten all die Jahre ihrer Abwesenheit hindurch gearbeitet, die Familie allein versorgt, waren selbstbewusster geworden, und viele waren neue Beziehungen eingegangen. Je später die Männer heimkehrten, desto fremder und entbehrlicher schienen sie geworden zu sein. Sie schrien im Schlaf, schwitzten die Betten nass, sie lagen apathisch auf dem Sofa, verhielten sich herrisch und kalt und unterdrückten ihre eigenen und die Gefühle der Familie. Sie kamen aus der großen Grausamkeit, der großen Leere, und die Kälte, der sie ausgesetzt gewesen waren, diese besondere Form der Abstumpfung, blieb an ihnen haften. Sie hatten sich, um zu überleben, gleichsam eingefroren und fanden nun nicht wieder aus ihren Eispanzern heraus.

Christa hingegen hatte Glück mit ihrem Vater. Er war nicht erfroren, emotional ausgekühlt. Er nahm sie überall mit hin, war stolz auf sie und zeigte es. Am Wochenende begleitete sie ihn zum Fußballplatz, denn sie war ein Fußballmädchen. So ging sie an seiner Hand und fieberte mit. Wenn ich doch nur einmal Fußball spielen könnte wie die Männer, dachte sie dann, so mit einem Trikot in Gelb oder Blau, mit Stutzen und richtigen Schuhen, mit großen Toren und einem Netz dahinter.

Ihren Vater hatte das Fußballfieber schon in Kindestagen befallen. Im Ruhrgebiet, der Herzkammer des deutschen Fußballs, wo die Menschen zu ihren Vereinen pilgern wie Gläubige zur Kirche. Dass seine Tochter Fußball spielt, stört Heinrich Kleinhans nicht, im Gegenteil. Zu Christas seligsten Kindheitserinnerungen gehört ein Kirmesbesuch mit dem Vater. Er schießt ihr einen Fußball, einen richtigen Ball! Es ist zwar nur ein Gummiball, aber im Vergleich zu dem, womit sie sonst kicken, ist er von beglückender Rundheit. Denn meist ist das Runde ein bisschen eckig, spitz, zu hart, zu weich, zu verletzungsanfällig. In den ersten Nachkriegsjahren spielen die Kinder mit Steinen, Dosen, mit Bällen aus zusammengebundenen Lumpen. Manchmal spielt man sogar mit Schweinsblasen; wenn irgendwo Schlachttag war, konnte man eine Woche später gegen die getrocknete und dann aufgepumpte Schweinsblase treten. Ihr war aber selten ein langes Leben beschieden, jede spitze Kante, jedes stupsnasige Kieselsteinchen konnte ihr den Garaus machen.

Christa Kleinhans, Jahrgang 1937, leuchtet, wenn sie über ihre große Liebe spricht, den Fußball. Selten trifft man Menschen, die ihr Lebensglück so genau benennen können, die in Erinnerung daran so strahlen und daraus eine Energie ziehen, die sie noch Jahrzehnte später über Stock und Stein trägt, durch jeden grauen Tag. Sie ist immer noch flink, wendig und im besten Sinne fußballverrückt. Vor einigen Jahren wurde Christa Kleinhans in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen. Da findet man sie in illustrer Gesellschaft von Franz Beckenbauer, Helmut Rahn und Lothar Matthäus. Dennoch dürfte Christa Kleinhans einer breiteren Öffentlichkeit unbekannt sein, und selbst die wenigsten Bundesliga-Fußballerinnen wissen heute noch, wer Christa war und welche Verdienste sie um den deutschen Frauenfußball hat.

Auf der Webseite des Deutschen Fußballmuseums Dortmund, das die Hall of Fame ins Leben gerufen hat, heißt es über sie: »Christa Kleinhans war Spielerin der legendären Mannschaft von Fortuna Dortmund, die zwischen 1955 und 1965 als reiner Frauenfußballverein existierte. In der Zeit des Frauenfußballverbots bestritt Kleinhans rund 150 inoffizielle Länderspiele. 1957, bei ihrem Debüt auf internationaler Bühne gegen eine niederländische Auswahl vor 18.000 Zuschauern in München, gelangen ihr als Rechtsaußen gleich zwei Tore, womit sie maßgeblich zum 4:2-Sieg beitrug. Mitspielerinnen attestierten der Flügelstürmerin eine ausgezeichnete Technik und einen ausgeprägten Drang zum Tor.«

Diese Passage ist stark erklärungsbedürftig. Kaum jemand, dem man heute davon erzählt, kann glauben, dass es in der Bundesrepublik ein Frauenfußballverbot gab. Von 1955 bis 1970 untersagte der mächtige Deutsche Fußball-Bund (DFB) seinen Vereinen, Frauenfußball anzubieten, ihm Plätze zur Verfügung zu stellen oder gar Schiedsrichter dafür abzustellen. Den Vereinen drohten empfindliche Strafen, wenn sie dieses Verbot nicht befolgten. Das ist und bleibt ein dunkles Kapitel der deutschen Fußballgeschichte. Genauso wenig aber ist heute einer größeren Öffentlichkeit bekannt, dass es Frauen gab, die sich gegen diesen patriarchalen Bannspruch zur Wehr setzten und dennoch Spiele austrugen, sogar inoffizielle Länderspiele, sehr zum Ärger der Funktionäre, in deren Köpfen das reaktionäre Frauenbild des Nationalsozialismus stecken geblieben war.

Dieses Buch erzählt von diesen Pionierinnen, die sich nicht fortjagen und ausschließen ließen, obwohl sie oft fortgejagt wurden, ganz handfest, mal mit Steinwürfen und wüsten Beschimpfungen, mal mit Polizeigewalt und geschwungenen Knütteln. Es handelt von Christa Kleinhans und ihren Schwestern, die unendlich viel für die Gleichberechtigung der Frau in der Gesellschaft taten, obschon sie sich nicht als »Emanzen« oder gar Feministinnen sahen. Das waren Wörter und Begriffe, die erst viel später kamen. Sie, Mädchen wie Christa, wollten einfach nur Fußball spielen. Sie wollten tun, was sie am liebsten taten, bei Wind und Wetter dem Ball hinterherjagen, dribbeln, flanken, Tore schießen.

Die hier erzählten Biografien und Geschichten beginnen in den frühen Fünfzigerjahren und reichen bis zum ersten offiziellen Länderspiel am 10. November 1982. Vom DFB organisiert und von ihm als erstes Frauenländerspiel anerkannt, ist es in die Annalen des Deutschen Fußball-Bundes eingegangen. Doch die Frauen, die in den Jahrzehnten zuvor Fußball gespielt, die den Fußball geliebt und für ihn geworben hatten, die sämtliche Hürden und Widerstände überwunden hatten, diese Frauen waren wirklich Heldinnen. Ihr Herz schlug stetig und tapfer für den Ball, und es war rund.

Die Heldinnen von Bern?

Männer haben Gefühle, wissen es aber oftmals nicht. Sie tun sich immer noch sehr schwer – selbst im 21. Jahrhundert –, ihre Gefühle zu beschreiben, zu ihnen zu stehen, sie nicht gering zu schätzen. Blicken wir auf Bernd Schröder, den erfolgreichsten deutschen Trainer im Frauenfußball. Mit Turbine Potsdam formte er die beste Frauenfußballmannschaft der DDR, die später, 2010, auch die Champions League gewinnen wird. Schröder, ein Riese, oft »der Lange« genannt, ist ein harter Hund, der allen immer alles abverlangt hat. In einem Interview mit der Welt zu seinem Abschied als Trainer sagte er 2016: »Ich komme aus einer Familie, in der du dazu erzogen wurdest, möglichst keine Gefühle zu zeigen. Ich bin während des Zweiten Weltkrieges auf dem Lande geboren, wir waren drei Jungs, meine Eltern mussten schwer arbeiten. Jeder musste Härte zeigen, sonst hätten wir das nicht durchgehalten.«

Wenn man verstehen will, warum es die Männer den Frauen so schwer machten, als diese auch Fußball spielen wollten, wenn man verstehen will, gegen welche Mauern die Pionierinnen des Frauenfußballs anrennen mussten, muss man Männer wie Bernd Schröder und ihre Liebe zum Fußball betrachten. Bernd Schröder, Jahrgang 1942, war zwölf Jahre alt, als Deutschland im Sommer 1954 Fußballweltmeister wurde.

2020 ist Bernd Schröder beim Podcast »Legende verloren« zu Gast, der sich den vergessenen Geschichten des Frauenfußballs widmet. Dort erzählt er, wie der Triumph von 1954 sein Bild vom Fußball geprägt hat, das er dann auf den Frauenfußball übertrug. Er habe immer darauf geachtet, dass seine Frauenmannschaften ebenso ordentlich und brav im Bild standen wie die Helden von Bern. In Reih und Glied, nach der Größe aufgestellt, Trikots und Hosen in bestem Zustand, die Mannschaft als Einheit, gleichsam als Phalanx des Willens. Dieses beinahe soldatische Antreten habe er immer wieder üben lassen. Noch am 9. Mai 1990, als die hektisch gegründete Frauenfußball-Nationalmannschaft der DDR in Potsdam ihr erstes und zugleich letztes Länderspiel gegen die Tschechoslowakei absolvierte, habe ihn dieses Bild der 54er-Mannschaft geleitet. Und dann macht er einen eher unbeholfenen, aber sehr aufschlussreichen Witz: »Wenn wir schon nicht gut spielen konnten, wollten wir wenigstens gut aussehen.«

Was Schröder hier sagt, öffnet die Augen für viele Aspekte im Feld Frauen, Fußball, Männer und Gefühle. Der Mann ist die Norm, an der sich die Fußballerinnen zu messen haben; sie sollen nicht sie selbst sein, sondern eine Art nachgeahmter Mann. Für den Mann ist der Fußball nach 1945 einer der wenigen Orte, wo er privat und öffentlich, allein und in Gemeinschaft Gefühle zeigen, ja, fließen lassen darf. Für Männer wie Bernd Schröder, dem Härte ins Identitätsgepäck gelegt worden war, bedeutete Fußball Gefühl, ohne dass er das eigentlich wusste. Fußball war Härte, Kampf und Leidenschaft, aber eben auch Gefühl, nur wurde das unter Begriffen wie »Kameradschaft«, »Elf Freunde müsst ihr sein« oder »Sportsgeist« verborgen gehalten.

Auf dem Platz oder am Spielfeldrand liegen Männer einander in den Armen, streicheln und küssen sich, werfen sich zu Körperpyramiden aufeinander, kneifen Mitspielern in die Wangen, tätscheln ihnen den Po oder Hinterkopf oder geben sich anerkennende Ohrfeigen. Und sie haben lange Zeit darüber gewacht, dass Frauen nicht in diese Gefühlsarena vordrangen, der Fußballplatz sollte dem Mann gehören. Der Mann wollte nicht »verweiblichen«, die Frau sollte nicht vermännlichen. Der Mann als gleichsam natürlicher Gebieter über den Fußballplatz wollte diesen Platz nicht räumen für Frauen, die mit ihrem Anspruch auf Teilhabe die grundlegende Ordnung der Dinge störten.

Im Frühjahr 2023 beginne ich mit der Arbeit an einem Film über die Pionierinnen des Frauenfußballs. Bei den Dreharbeiten lerne ich Frauen wie Christa Kleinhans, Anne Trabant-Haarbach und Bärbel Wohlleben kennen. Sie sind herausragende Fußballerinnen gewesen und über den Platz hinaus große Persönlichkeiten, die wir im Lauf dieser Geschichte näher kennenlernen werden. Übereinstimmend schildern sie, wie wichtig in ihrer Kindheit dieser WM-Sieg 1954 für sie war und wie sehr er ihre eigenen Lebenswege bestimmt hat.

Als ich überlege, wie der Film heißen könnte, fällt mir daher der Titel »Die Heldinnen von Bern« ein. Darin steckt ein gewisses Provokationsmoment, denn die »Helden von Bern« werden bis heute ausschließlich männlich gedacht. Wer an sie denkt, denkt an Fritz Walter, Helmut Rahn, Toni Turek, Werner Kohlmeyer, an Werner Liebrich oder Horst Eckel. Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder ist stolz darauf, die Mannschaftsaufstellung bis heute auswendig zu können, wie so viele Männer seiner Generation. Sie haben diese Mannschaft gleichsam inkorporiert, zum Teil ihrer Körper und Identität gemacht. Unter den »Heldinnen von Bern« könnten sie sich sicher zunächst gar nichts vorstellen.

Dann tue ich, was jeder tut, der herausfinden will, ob der ihm eingefallene Titel schon einmal gefunden wurde und damit vergeben wäre. Ich bemühe eine Suchmaschine und finde exakt einen Treffer! In einem Interview mit der Zeit (2011) wird Gabriele Sobiech, Professorin für Körper- und Sportsoziologie, gefragt: »In die Diskussionen um Frauenfußball mischen sich mitunter chauvinistische Reflexe, vergessen geglaubte Frauenklischees werden ausgekramt. Was erhitzt die Gemüter so?« Worauf die Forscherin mit einer Gegenfrage antwortet: »Der Fußball hat in Deutschland eine starke nationale Bedeutung und die ist männlich konnotiert. Denken Sie nur an 1954, die Helden von Bern. Können Sie sich die Heldinnen von Bern vorstellen?«

Nein, das können wir nicht. Klar, bei der ruhmreichen Elf von Sepp Herberger, die im Wankdorfstadion von Bern die als unschlagbar geltenden Ungarn niederringt, handelt es sich zweifelsfrei um Männer. Aber wir übersehen, vor allem wir Männer, wie sehr dieser unverhoffte Triumph auch von Mädchen und jungen Frauen erlebt und gefeiert wurde. So wie der Fußball lange Zeit nur männlich gedacht wurde, wurde er auch männlich erzählt, überliefert, von Generation zu Generation weitergegeben. In dieser maskulinen Meistererzählung kommt die Frau nicht vor. Dass sie ausgeblendet wird, ist geradezu die Voraussetzung dafür, dass der Mann ganz zu sich selbst kommt und bei sich bleibt, denn der Fußball ist Männer-Revier.

Ich habe lange Zeit nicht verstanden, wie diese Ausblendung funktioniert und wie ich selbst etwa als Erzähler daran beteiligt war. Ich gebe die Wörter »Männer«, »Gefühle« und »Wunder von Bern« in die Suchmaschine ein und stoße auf einen Artikel mit der Überschrift »Die Kinder von Bern. Als Deutschland 1954 Weltmeister wird, sehen viele Jungs ihre Väter zum ersten Mal weinen«. Sieben Männer schildern darin, wie sie als Kinder das Finale von Bern erlebt haben und was dieses kollektive Erlebnis für sie bedeutete. Nachdem ich den Artikel ein zweites Mal gelesen habe, suche ich den Namen des Autors und finde – mich selbst: Dass ich diesen Text vor nahezu zwanzig Jahren geschrieben hatte, war mir restlos entfallen. Und ich hatte nur Männer nach ihren Kindheitserlebnissen gefragt, Frauen und Mädchen kommen in den Schilderungen nur als diffuse Schatten vor.

So erzählt etwa Dieter Seidelmann: »Das Finale habe ich sogar in einer Kneipe im Fernsehen gesehen. Man musste sich vorher anmelden, dann wurden Stuhlreihen aufgestellt. Ich erinnere mich vor allem an Männer und Jungen, Frauen waren kaum in dem überfüllten Gastraum. Ich spielte den Reporter und kommentierte vor Aufregung die Spiele selbst mit. Meine Mutter musste mich beruhigen, so aufgedreht war ich.« Und ein anderer Zeitzeuge berichtete mir, wie seine Mutter ihm heiße Umschläge machen musste, weil er sich beim angestrengten Zuschauen den Nacken verrenkt hatte. Die Mütter waren also lediglich Ersthelferinnen für die übererregten Kinder, die Söhne natürlich; von Töchtern und Müttern, die ebenfalls mitfieberten, mitlitten und durch den Fußball geprägt wurden, ist in meinem Text keine Rede. Als männlicher Autor war ich auf männliche Zeitzeugen fixiert, weil der Hauptstrom der Fußball-Erinnerungen und des Redens über Fußball immer durch Männer bestimmt war und wurde. Ich hatte dabei kein Auge für Frauen, und ihre Ausblendung hatte ich damals nicht reflektiert, weil ich sie nicht sah. Und ich sah sie nicht, weil ich nichts von ihnen wusste.

Es ist an der Zeit, sich dieses Wissen endlich anzueignen.

Christa Kleinhans ist sechzehn, als Deutschland Weltmeister wird. Sie steht mit Freunden und Verwandten vor einem Friseurgeschäft, der Inhaber hat einen klobigen Fernseher ins Schaufenster gestellt. Eine dichte Menschentraube klebt geradezu an der Scheibe. Alle, wirklich alle, so Christa, waren aus dem Häuschen. Zu diesem Zeitpunkt spielt sie bereits Fußball, und der WM-Sieg bekräftigt und bestätigt sie in ihrem Weg. Bald schon werden die Zuschauer sie den »weiblichen Rahn« rufen.

Bärbel Wohlleben, die 1974 bei der ARD-»Sportschau« die erste Torschützin des Monats werden wird, ist 1954 zehn Jahre alt. Sie erinnert sich gut daran, wie sie sich alle, Nachbarn, Freunde und Familie, in den Armen lagen, wie laut der Jubel war, wie alle herumsprangen und sich eine selten erlebte Ausgelassenheit Bahn brach. Alle Kinder liefen nach dem Schlusspfiff erregt aus dem Haus und begannen die Partie sofort nachzuspielen. Bärbel mittendrin, auch sie spielte schon Fußball, und auch für sie war der Triumph der Deutschen eine Bekräftigung ihrer emotionalen Bindung an diesen Sport.

Anne Trabant-Haarbach, Jahrgang 1949, ist etwas jünger als Christa und Bärbel, dennoch erfährt sie das Spiel samt der gemeinschaftlichen Freude über den Sieg ebenfalls als Initiationserlebnis: »Als Deutschland 1954 Weltmeister wurde, habe ich das miterlebt, weil wir einen Fernseher hatten. Und das war wirklich ein unglaubliches Erlebnis für mich. Ich habe gespürt und gesehen, wie die Menschen sich freuten, in der Nachbarschaft, in unserer Straße, ja, im ganzen Dorf. Und ich denke, das war der Ausgangspunkt für mich, dass ich als kleines Kind selbst Fußball spielen wollte. Ich wollte das auch erreichen, den Menschen so viel Freude zu schenken wie diese Sportler. Weil mein Vater selbst Fußballer war, hat mich meine Mutter sonntags mit zum Fußballplatz genommen. Am Sportplatz hab ich vom Zuhören und Zuschauen gelernt, wie es im Fußball so geht, und da entstand dann der Wunsch, auch Fußball zu spielen.«

Anne Haarbach, hinten rechts, und ihre Straßenmannschaft. Sie ist das einzige Mädchen, das mit den Jungen kickt.

Doch ein Mädchen findet nicht so leicht Anschluss an die Fußballhorde. Ein Teppich wird Anne nicht ausgerollt, eine Erfahrung, die sie in dieser Zeit mit Zehntausenden Mädchen teilt: »Ich bin auf den Bolzplatz, um mit den Jungs mitzukicken. Am Anfang durfte ich nur ins Tor, wenn überhaupt, denn Mädchen konnten ja nicht Fußball spielen, hieß es. Also musste man sich zunächst im Tor bewähren und dann langsam in das Spiel hineinarbeiten. Man spielt mal einen gelungenen Pass, dann darf man das erste Mal aufs Feld, man lässt einen Gegenspieler aussteigen, und vielleicht schießt man auch mal ein Tor. Und so wurde ich langsam, aber stetig besser und war endlich drin.«

Ein Mädchen, das mithalten kann, ist schon mal kein typisches Mädchen, sagt der typische Junge. Es versucht sich unsichtbar zu machen durch Leistung. Die Anpassung geht aber über den Leistungsgedanken hinaus und bezieht den weiblichen Körper mit ein. Am besten fällt er als solcher irgendwann gar nicht mehr auf.

Bärbel Wohlleben wächst in Ingelheim am Rhein auf. Sie hat drei ältere Brüder, und die brauchen eine vierte Person, um auf dem Hof, einem langen Schlauch, zwei Mannschaften bilden zu können. Bärbel ist mit Feuereifer dabei und lernt, sich gegen die älteren und größeren Jungs durchzusetzen. Nach dem Finale 1954 will sie Fußball auch im Verein spielen und findet Unterstützung bei ihrem Vater, einem Anwalt. Schnurstracks marschiert Bärbel mit ihrem älteren Bruder Otto zum VfL Ingelheim, wo sie zeigen darf, was sie kann. Sie jongliert mit dem Ball, spielt ein paar Pässe, schießt aufs Tor, und dem Trainer gefällt, was er sieht. Von seiner Seite aus ist das Mädchen akzeptiert. Aber da ist noch die Horde Jungs, die ihre Darbietung misstrauisch beäugt hat. Die Jungs haben sich ihre eigene Eignungsprüfung überlegt und bitten zum Wettstreit. Bärbel muss zum Ringkampf in die Sandgrube steigen und eine Reihe Duelle austragen. Als sie etwa die Hälfte für sich entschieden hat, hat sie den Respekt der Jungs sicher.

Um ins Rudel Aufnahme zu finden, gibt es aber eine letzte Hürde. Die neuen Kameraden sind nicht mit ihrem Haar zufrieden, »das verrät doch, dass du ein Mädchen bist«. Die Jungs sammeln Geld ein, jeder gibt fünf Pfennig, so kommen vierzig Pfennig zusammen. Bärbel geht zum Vereinsfriseur, der einen Herrensalon führt. Der Meister schaut sie verdutzt an: »Was willst du denn hier?« Bärbel, bestimmt: »Ich brauche einen Haarschnitt wie die Jungs!« – »Und da bist du dir sicher?« – »Ganz sicher.« Ihre Mutter bekommt einen kleinen Schock, als sie ihre Tochter mit Fassonschnitt sieht. Doch ihr Vater, in diesem Fall die entscheidende Instanz, nimmt es locker.

Als Justiziar beim Südwestdeutschen Fußballverband beschafft er seiner Tochter auch eine Sondergenehmigung, damit sie überhaupt im Verein Fußball spielen kann, denn der DFB hat über seine Vereine ein Fußballverbot für Frauen verhängt. Bärbel Wohlleben dürfte damit eines der wenigen, vielleicht das einzige Mädchen in ihrem Alter gewesen sein, das in der Bundesrepublik offiziell Fußball spielen durfte, ohne sich verstecken zu müssen. Wie außergewöhnlich das war, zeigt sich an der Geschichte von Ingrid Marschak, die Rainer Hennies und Daniel Meuren in ihrem Buch Frauenfußball. Aus dem Abseits in die Spitze erzählen.

Ingrid ist 1956 elf Jahre alt, und auch sie ist ein Fußballmädchen, ein Tomboy. Sie will keinen Puppenwagen schieben, sie will kicken. Auf dem Bolzplatz ist sie das einzige Mädchen, aber sie besitzt so viel Talent, dass die Jungen sie geradezu zwingen, zum Training des Düneberger SV mitzukommen. Hier, vor den Toren Hamburgs, sagt man »Moin« und macht ansonsten nicht viel Worte, aber Ingrid bekommt gleich bei ihrem ersten Training ein Sonderlob des Trainers. Sie sticht alle anderen aus, sie rennt schneller, schießt härter und dribbelt wendiger. Und weil es dem kleinen Verein ohnehin immer an Nachwuchs mangelt, entschließt man sich, beim Hamburger Fußballverband einen Spielerpass für Ingrid zu beantragen. Dabei wählt man die Taktik »Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts«, verzichtet auf jede Anmerkung zu Ingrids Geschlecht und auf die blumige Begründung einer Ausnahmegenehmigung für das Mädchen. Man setzt einfach auf den Faktor Stempelroutine und Unaufmerksamkeit. Die beste Tarnung ist manchmal keine Tarnung. Und kaum eine Woche später liegt der Spielerpass vor, ausgestellt auf den Namen Ingrid Marschak.

Von nun an kann Ingrid Woche für Woche in der Knabenmannschaft mitspielen, niemand scheint daran Anstoß zu nehmen. Und wie sie mitspielt! Sie schießt Tor um Tor und wird daher manchmal scherzhaft »Uwe« gerufen, nach Uwe Seeler, dem aufstrebenden Torjäger des HSV. Gegen Ende der Spielzeit ist höheren Ortes das Interesse an Ingrid geweckt, die Torschützenkönigin ihrer Staffel geworden ist. Sie soll am Auswahltraining des Kreises Bergedorf teilnehmen. Dort aber macht der Auswahltrainer große Augen, als er sieht, dass der Torschützenkönig tatsächlich eine Königin ist. Auf Bitten ihrer Kameraden gestattet er Ingrid »großzügig« ein letztes Spiel, bei dem sie noch einmal drei Tore schießt, dann muss sie ihre Karriere gezwungenermaßen beenden.

Fast siebzig Jahre später schreibt es sich so leicht dahin, »Karriere beenden«, aber was mag das für Ingrid Marschak bedeutet haben? Welcher mögliche Weg fand hier sein vorzeitiges Ende? Welches Talent wurde hier verschleudert? Welche Geschichte unterdrückt? Welche Spielfreude buchstäblich mit Füßen getreten? Und Ingrid ist kein Einzelfall. Niemand weiß, wie viele Mädchen nicht im Verein spielen und damit auch keine offiziellen Wettkämpfe austragen durften. Aber es dürften Zehntausende gewesen sein, die ihre Träume begraben mussten. Dies bedeutete auch, dass sich der deutsche Fußball ins eigene Fleisch schnitt, denn der Enthusiasmus der Mädchen und jungen Frauen, der 1954 ebenso groß war wie die Begeisterung ihrer männlichen Altersgenossen, blieb ungenutzt, durfte keine Früchte tragen, wurde wie ein Feuer erstickt.

So bremste der DFB eine evolutionäre Entwicklung aus und vergab im internationalen Vergleich einen enormen Wettbewerbsvorteil, wie an den Männern zu sehen ist, denn für die war der WM-Triumph von 1954 ja ein sporthistorischer Schwellenmoment. Fortan war der deutsche Fußball dauerhaft in der Weltspitze etabliert und für einen steten Nachschub an Talenten gesorgt. Je mehr das Medium Fernsehen in den Fünfzigerjahren an Bedeutung gewann, desto größer wurde der mediale und gesellschaftliche Bedarf an Helden, und dieser Heldenhunger wurde jetzt immer häufiger durch Fußballer gestillt. In diesem Feld durften Frauen keine Heldinnen sein, obgleich sie es hätten sein können. Mit seinem Verbot nahm der DFB den Mädchen und Frauen potenzielle Role Models, jene Ikonen der Begeisterung, an denen man sich orientieren, denen man nacheifern kann.

Indem man die Frauen von den Fußballplätzen jagte, schuf man ein weibliches Heldinnen-Vakuum, zugleich wollte man den Triumph von Bern für den Mann reservieren. Indem er Frauen eine Teilhabe am Fußball und den mit ihm verbundenen Gefühlen und Glücksmomenten untersagte, griff der DFB weit über den Fußballplatz hinaus in Lebenswelten und Lebenswege ein. Das Frauenfußballverbot war im weiteren Sinne ein Glücksfindungs- und Emanzipationsverbot. Um sich dies zu verdeutlichen, sei auf drei Bücher von Männern geblickt, in denen der Fußball und das »Wunder von Bern« zum vielfältigen Bezugspunkt ihrer jeweiligen Biografie wird.

Im Vorwort seines Buches Torschrei. Bekenntnisse eines Fußballsüchtigen (2011) schreibt der Autor Jürgen Bertram über die Zeit, in der er, Jahrgang 1940, fußballsüchtig wurde: »Als Adenauer-Ära ging sie in die Geschichtsbücher ein – und dass der Fußball damals mein Ein und Alles war, hat auch mit der Gefühlskälte zu tun, die ich in meinem kleinbürgerlichen Elternhaus erlebte und die charakteristisch ist für diese von Kriegslast und Aufbruch gleichermaßen geprägte Epoche.« Zum Fußball flieht man, so schildert es Bertram, wenn man familiären Kältekammern entkommen will, wenn man den tyrannischen Vater hinter sich lassen, wenn man das lastende Schweigen am Küchentisch überwinden und Anschluss an andere, lebendigere und herzlichere Gemeinschaften finden möchte.

Auch für Klaus Theweleit, Jahrgang 1942, das Flüchtlingskind aus Ostpreußen, ist der Fußball ein »Tor zur Welt«. Mit ihm konnte man sich seinen Weg ins unübersichtliche Leben bahnen, indem man dem Ball, den Regeln, Spielern und Stars vertraute. Fußball war der Schlüssel zur eigenen Entwicklung, eine neue Heimat, er gab auch ein Gefühl für die weite Welt, andere Orte und Länder. Und auch Theweleit diente der Fußball dazu, dem prügelnden Vater zu entkommen. Dass der Sieg von Bern für die Kriegsgeneration, also die Generation seines Vaters, von so überragender Bedeutung gewesen sei, wie oft geschrieben wurde, bestreitet er hingegen. Diese Generation habe sich rückhaltlos dem Wiederaufbau und der damit verbundenen Verdrängung der Nazizeit verschrieben und nebenher kaum Kraft gehabt, sich im Fußball zu verlieren. Für die Söhne jedoch sei der Fußball nach der WM 1954 die Identitätsschulung und Weltkunde schlechthin gewesen, die Söhne seien die eigentlichen Erben und Schatzhüter des Wunders von Bern.

Die Töchter kommen bei Theweleit nicht vor, und das ist erstaunlich, denn mit seinem Bestseller Männerphantasien (1977) hatte der Kulturtheoretiker eine bahnbrechende Studie vorgelegt, in der er beschrieb, wie der soldatisch-faschistische Mann aus Angst vor der Frau diese verdrängen, abwerten, stigmatisieren, ja sogar liquidieren musste, um den eigenen als Fragment und von der Frau bedroht geglaubten Körper zusammenzusetzen. Ehe ich auf diesen blinden Fleck in Theweleits Fußballbuch näher eingehe, möchte ich noch auf ein drittes Erinnerungsbuch hinweisen, das uns hilft, diese Leerstelle in der Fußball-Erinnerung besser einzuordnen.

Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde (1994) von Friedrich Christian Delius ist eine der bekanntesten Fußball-Erzählungen und wurde für den Autor zu einem seiner größten Erfolge. Delius schildert, wie er als elfjähriger Junge den 4. Juli 1954 erlebt und am Radio mitfiebert, als Herbert Zimmermann mit ekstatischer Stimme das Spiel der Deutschen gegen die Ungarn kommentiert, ja, beinahe hymnisch besingt. Er ist der Sohn eines wortgewaltigen Pfarrers, der für Fußball nichts übrighat. Der schüchterne, hoch aufgeschossene Junge leidet zudem an Schuppenflechte und stottert, zwei Handicaps, die seine soziale Entwicklung hemmen und ihn auf einen Körper zurückwerfen, in dem er sich nicht geborgen fühlt. Aber Fußball ist das Spiel, das ihn tröstet, das ihm Männerbilder vor Augen stellt, an denen er Halt findet, da gibt es Vater- und Bruderfiguren, da gibt es Kameraden für den Augenblick, den Tag und weit darüber hinaus. Die »Helden von Bern« tragen den in sich gefangenen Jungen in die Welt zurück, und am Ende des Buches findet er zur Sprache, zum Jubel und zum Glück, das er unbedingt mit den anderen Jungen im Dorf teilen will. Damals »war ich, ohne es zu begreifen, der glücklichste von allen, glücklicher vielleicht als Werner Liebrich oder Fritz Walter«.

Diese drei Beispiele zeigen heranwachsende Söhne, die sich zur Abgrenzung von ihren Vätern in den Fußball flüchten und diesen als Raum der Selbstermächtigung begreifen. Der Fußball wird ein Schlüssel zur Welt und auch zum eigenen Geschlecht. Ganz und gar mit sich selbst und ihrer Abgrenzung von den Vätern beschäftigt, übersehen sie dabei, dass der Fußball auch Frauen gehören könnte, wenn man/Mann sie ließe. Und darin, mit dem Ausschluss der Mädchen und Frauen vom Fußball, sind die Söhne dann wieder, ohne es zu wissen, mit ihren Vätern eins und verbunden. Der Fußball und das Fußballfeld, das Stadion, der reale und imaginäre Raum zwischen den Toren wird für den Mann zum Gewächshaus und Schutzraum seines Gefühls, und Frauen stören da wie das Unkraut im Gemüsebeet. Väter wie Söhne glauben – im Vorurteil wieder vereint –, zwischen Männern und Frauen gebe es eine »anthropologische Differenz«, die den Mädchen das Spiel gleichsam unmöglich machte.

Über diese Differenz schreibt Klaus Theweleit: »Ich habe nie ein Mädchen einen Ball aus freien Stücken endlos gegen eine Wand köpfen sehen. Der Unterschied zwischen den Geschlechtern, vom Ball her gesehen, bestand zunächst darin, dass Mädchen Hände nahmen, wo die Jungs Füße benutzten. Zweitens darin, dass sie heile Bälle hatten und die Jungs nicht. Einfach, weil die Mädchen ihre Bälle nicht kaputtgemacht hatten. Sie spielten sie überwiegend mit Händen, warfen sie, fingen sie, tippten sie, ließen sie womöglich auf Fingerspitzen kreisen oder bargen sie an noch nicht vorhandenen Busen. Drittens darin, dass es meist gelang, ihnen mit einem faulen Versprechen ihren Ball abzuluchsen.« Dieser Blick konstruiert eine gleichsam naturgegebene Unterscheidung zwischen Mann und Frau: Für den Mann erfand der liebe Gott den Fußball und das Balltreten, und für die Frau erfand er den Gummiball, den sie wie ihren Augapfel hütet und allenfalls behutsam streichelt. Der Mann beherrscht die Straße und den Sportplatz, die Frau ihr Zimmer.

Diese vermeintliche Differenz hat schon in den Fünfzigerjahren der niederländische Psychologe Frederik J.J. Buytendijk beschrieben, der für den DFB ein wichtiger Gewährsmann bei der Begründung des Fußballverbots für Frauen war. Das Fußballspiel charakterisierte er in einer viel beachteten Studie als »eine Demonstration der Männlichkeit«. »Das Treten ist wohl spezifisch männlich«, erklärte er. »Ob darum Getretenwerden weiblich ist, lasse ich dahingestellt. Jedenfalls ist das Nichttreten weiblich.«

Diese ganz und gar willkürliche und nicht näher begründete Auffassung übersah völlig, dass es Mädchen wie Christa Kleinhans, Bärbel Wohlleben oder Anne Trabant gab – viele weitere Namen werden wir noch kennenlernen –, die seit frühester Kindheit genauso wild, ungestüm und robust Fußball spielten wie die Jungen und die genau wie diese einen Gummiball nach dem anderen ruinierten, weil sie ihn ohne Rücksicht auf Verluste über Stock und Stein trieben.

Christa Kleinhans ging an der Hand ihres Vaters zum Fußballplatz, Bärbel Wohllebens Vater erwirkte eine Ausnahmegenehmigung für seine Tochter, und Anne Haarbach marschierte in den viel zu großen Schuhen ihres Vaters zum Sportplatz. Sie hatten aufgeschlossene und in dieser Hinsicht sehr moderne Väter, die ihre Töchter nicht auf eine typische Mädchenrolle festlegen wollten. Diese Pionierinnen des Frauenfußballs sind »Heldinnen von Bern«, weil sie für ihre Leidenschaft mitunter einen hohen Preis bezahlen mussten und dafür weder Geld noch gesellschaftliche Anerkennung erhielten, jedenfalls viel zu wenig.

Die Leistungen von Frauen sind über Jahrhunderte unsichtbar gemacht worden, und dieser Befund gilt erst recht für den Fußball. Langsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass nicht nur der deutsche Fußball ohne Frauen wie Kleinhans, Wohlleben und Trabant ärmer wäre. Dass alle drei inzwischen in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen wurden, belegt die wachsende Anerkennung. Doch die Erinnerung an diese Heldinnen droht immer wieder abzureißen, unterzugehen im Wirbel tagesaktueller Sportberichterstattung. Während sich männliche Fußballer seit jeher auf ihre Helden, Stars und Idole besinnen konnten, fehlt dem Frauenfußball eine ähnliche Ahnengalerie ihrer Vorbilder. Die Jahreszahlen 1954, 1974, 1990 und 2014 stellen Wegmarken der Sportgeschichte dar, sie stehen in der gesamten Gesellschaft fest verankert für Weltmeistertitel, Höhepunkte des Nationalbewusstseins und kollektive Feste. Das Gleiche lässt sich weder über die beiden Weltmeistertitel der deutschen Frauen 2003 und 2007 noch über ihre acht Europameistertitel seit 1989 sagen. Das ist eine Bilanz, die jene der Männer bei Weitem übertrifft, denn die Frauen tragen erst seit 1991 von der FIFA anerkannte Weltmeisterschaften aus und seit 1984 offizielle Europameisterschaften (UEFA). Die erste vom DFB anerkannte deutsche Meisterschaft im Frauenfußball wurde 1974 ausgetragen, das erste »Damenländerspiel« fand 1982 statt, und die Bundesliga der Frauen nahm 1990 ihren Spielbetrieb auf. Den »Heldinnen von Bern« war es daher unmöglich, sich im Bewusstsein Fußballdeutschlands festzuspielen, und so fehlt dem heutigen Frauenfußball eine tiefe Geschichte ebenso wie eine Galerie von Idolen, die man sich zum Vorbild wählen kann.

Anne Haarbach, Zweite von links, am Fußballplatz. Sie sieht zu, wie ihr Vater Stollen aufschraubt. An seiner Seite ist sie in den Fußball hineingewachsen, dort hat sie sich angesteckt mit dem Fußballvirus.

Das wird mir noch einmal deutlich, als ich im Sommer 2024 Alexandra Popp interviewe, die Kapitänin der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft. Ihre Helden waren Pavel Nedved von Schalke 04 und Andreas Möller von Borussia Dortmund, von dem sie ein Trikot besaß. Sie hatte immer nur mit Jungen Fußball gespielt, und erst als sie altersbedingt zum Mädchenfußball wechseln musste, wurde ihr bewusst, dass auch andere Mädchen und Frauen Fußball spielen. Sie sträubte sich dagegen, wollte auf keinen Fall wechseln, denn für sie stand fest, dass Mädchen sowieso nicht Fußball spielen können. Lieber wollte sie aufhören, als bei den Mädchen zu spielen. Und erst als ihr Trainer sie »in den Hintern trat« – geh da mal hin, schau’s dir an, kannst dich immer noch dagegen entscheiden –, gab sie dem Mädchenfußball eine Chance. Als sie dann mit fünfzehn Jahren ihr erstes Länderspiel für den DFB machte, war sie emotional überwältigt. Aber dass es vor ihr andere Frauen gab, die ähnliche Gefühle hatten, wusste sie damals nicht, und sie räumt freimütig ein, dass sie sich erst spät in ihrer Karriere über die Pionierinnen des Frauenfußballs kundig gemacht hat. »Und nein«, sagt sie und lacht, »wann das erste Fußball-Länderspiel der Frauen war, weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich doch gleich mal schauen!«

Mädchen können doch Fußball spielen

Am 8. Oktober 1944, einem Sonntag, steigt Major Hubert Monraisse ein letztes Mal in seinen Jagdflieger. Monraisse befehligt eine Staffel von acht französischen Spitfire-Jagdflugzeugen, die auf der Achse Colmar, Straßburg und Pforzheim deutsche Güterzüge, Lokomotiven und Lastwagen ausschalten sollen. In Freudenstadt zerstören die Jäger zwei Lokomotiven und treten nun den Rückflug an. Monraisse ist ein erfahrener Flieger, er hat mehr als 3000 Flugstunden absolviert und manches Luftgefecht mit deutschen Jägern überlebt. Nun stürzt er sich auf den Bahnhof von Haslach, wo er eine weitere Lokomotive gesichtet hat. Um 15:05 Uhr feuern die Bordkanonen seiner Spitfire Tod und Verwüstung, die Lokomotive wird durchlöchert wie ein Sieb. Doch in diesem Moment verliert der Pilot die Kontrolle über seine zu tief fliegende Maschine und rast mit voller Geschwindigkeit in die Flanke des Bahnhofsgebäudes. Das Flugzeug geht in Flammen auf, der Bahnhof wird schwer beschädigt, sechs Menschen sterben. Monraisse ist sofort tot. Der französische Jagdflieger hinterlässt zwei Kinder, ein drittes Kind kommt erst nach seinem Tod zur Welt.

Christa Kleinhans erinnert sich genau an diesen Unglückstag. Sie hat wieder einmal auf der Straße Fußball gespielt, das einzige Mädchen unter all den Jungen. Die Kinder hören einen ohrenbetäubenden Knall und sehen am Bahnhof schwarzen Rauch aufsteigen. Sofort laufen sie zur Absturzstelle. Da schaut, jämmerlich verrenkt und verbrannt, ein Arm aus dem Cockpit. Anfang der Vierzigerjahre wurde Christa zusammen mit der Mutter nach Haslach im Schwarzwald evakuiert. Doch der Krieg kommt auch nach dort. Im letzten Kriegsjahr verbreiten die Jagdflieger Angst und Schrecken, wenn sie ins Kinzigtal einfliegen. Christa sieht, wie ein Junge, mit dem sie eben noch gespielt hat, von einer Salve aus dem Bord-MG getroffen wird. »Das«, sagt sie, »sind so Bilder, die nimmt man mit ins Grab.« Die blutige Mütze des Jungen im Gras.

Seit dem Mai 1943 haben britische Bomberverbände Dortmund, die Heimatstadt von Christa Kleinhans, in Schutt und Asche gelegt. Wenige Monate nach Kriegsende kehrt Christa mit ihrer Mutter dorthin zurück. Die Fahrt vom Schwarzwald nach Dortmund dauert mehrere Wochen, die Strecken sind völlig verwüstet, die Menschen hocken dicht gedrängt in Güterwaggons. Während der Fahrt kippt der Waggon um, in dem Christa und ihre Mutter sitzen. Es gibt Verletzte, Christas Mutter zieht sich schmerzhafte Verbrennungen zu, da sie neben einem provisorischen Ofen sitzt, der als Kochstelle dient.

Dortmund ist ein gigantischer Leichnam, derart ausgelöscht, dass man tatsächlich überlegt, die Stadt an anderer Stelle wiederaufzubauen. Die Menschen hausen wie ausgezehrte Gespenster in Kellern, Löchern, windschiefen Holzhütten und Trümmerbergen. Die meisten sind unterernährt, manche fallen vor Hunger einfach um, es herrschen Mangelkrankheiten, die Haut sitzt straff auf den Wangenknochen. Auch das Haus, in dem Christa lebt, ist schwer beschädigt. Die kleine Zweizimmerwohnung in der Willem-van-Vloten-Straße in Dortmund-Hörde ist völlig überbelegt. Die Geschwister ihres Vaters, die ausgebombt wurden, finden hier erst mal Zuflucht. Geschlafen wird im Schichtsystem, Christa wechselt vom Schlafzimmer der Eltern auf die Couch im Wohnzimmer und wieder zurück, sie schläft immer dort, wo gerade ein schmaler Streifen frei ist. Aus ihrer Wohnung kann sie direkt in den Himmel schauen, die Toilette ist auf halber Treppe, ein Badezimmer gibt es nicht. Spielzeug hat Christa keines mehr, und Puppen verachtet sie.

Kinder und Jugendliche betätigen sich als Kohlendiebe. Überall, wo Züge mit Kohle langsam fahren oder kurz anhalten, springen sie auf und werfen die Briketts und Klumpen herunter, wo sie von anderen eingesackt werden. Um knappe Lebensmittel zu ergattern, fahren viele Frauen aufs Land und stoppeln die abgeernteten Felder ab, jeder will die letzten Kartoffeln aufklauben, die die Bauern bei der Ernte übersehen haben. Andere Frauen ziehen mit ihren letzten Habseligkeiten übers Land und versuchen Zigaretten, Schmuck, Uhren gegen Speck, Kartoffeln, Mehl und Eier einzutauschen.

Aber die Menschen zwischen den zerborstenen Steinen sind zäh. Bald schippt und schaufelt, klopft und hämmert man, Schutt und Steine werden Tag und Nacht abgefahren, ein Trümmerexpress fährt auf eigens verlegten Gleisen durch die Stadt. In diesem Tohuwabohu spielen Kinder auf der Straße, mittendrin in der Fußballhorde Christa, ein richtiger Wildfang, angstlos, schnell, schussstark. Wenn sie Mannschaften bilden – Piss! Pott! Piss! Pott! –, gehört sie zu den ersten Auserwählten. Jeden Tag geht das nun so. Kaum ist sie aus der Schule zurück, kaum hat sie hastig gegessen und ein paar fadenscheinige Hausaufgaben erledigt, poltert sie das Treppenhaus runter auf die Straße. Piss! Pott! Dann spielt die Willem-van-Vloten- gegen die Dessauerstraße oder die Hilgenstockstraße, und die Tore werden aus Steinen oder Schulranzen gebildet.

Sonntags geht Christa mit ihrem Vater zum Fußball. Der Hörder SC im Norden des Stadtteils spielt an der Benninghofer Straße, und hier ist Heinrich Kleinhans Stammgast. Sehnsüchtig sieht Christa den Fußball spielenden Männern zu, das will sie auch. Ab und zu darf sie einen Lederball zurückschießen, darf in der Halbzeit auf den Platz laufen und Fußball träumen. Ihre Eltern haben nichts dagegen, nur ihre Mutter seufzt manches Mal, wenn Christa nach einem langen Nachmittag staubbedeckt und mit aufgeschlagenen Knien nach Hause kommt. Dann wird das Fußballmädchen kurzerhand in den Spülstein gestellt und abgeschrubbt.

Trümmer werden abgetragen, neue Wände hochgezogen, die Dächer gedeckt. Die Schornsteine qualmen wieder, und die Hochöfen nehmen rasch den Betrieb auf. Christa lernt Steno und Maschineschreiben, und auf Betreiben ihres Vaters macht sie den Realschulabschluss. Weil sie so schnell und energiegeladen ist, geht sie auch in den Leichtathletikverein und ist bald eine der schnellsten 100-Meter-Läuferinnen in Westfalen. Sie schießt Tor um Tor, in Parks und auf den Straßen, auf Feldern und in Gärten, sie hat jetzt einen Ball und kann den hochhalten wie die besten Jungs.

Während der Weltmeisterschaft 1954 stellt der Friseur einen Fernseher in sein Schaufenster, sodass die ganze Straße etwas davon hat. Christa ist jetzt ein Teenager. Den »Triumph von Bern« erlebt sie vor diesem Schaufenster. »Aus, aus, aus, das Spiel ist aus, Deutschland ist Weltmeister!« Die Menschen liegen sich in den Armen, man jubelt und johlt. Weltmeister! Das ist ein »Endsieg«, der wirklich eintritt, das sind Männer, die nicht geschlagen und versehrt nach Hause zurückkehren, das sind Sieger ohne Helm und Gewehr. Während die Erwachsenen nach dem Spiel ordentlich den Spirituosen zusprechen, so ein Tag so wunderschön wie heute, stürmen die Kinder und Jugendlichen die Sportplätze, Straßen und Gärten, um jenes Finale nachzuspielen. Das dürfte nie vergehen.

Die »Helden von Bern« fahren einer ganzen Generation in die Glieder und Gedanken, Jungen wie Mädchen werden vom Fußball infiziert. In den Straßenmannschaften, den wilden Spielen auf den Dorfplätzen, den Wiesen, Feldern und in den Parks haben sich Christa und ihre vielen Schwestern ihren Platz erobert, hier zählt nur ihre Leistung, aber auf den vereinseigenen Sportplätzen zählt auch das Geschlecht. Das bekommt Christa schnell zu spüren, als ihr Vater sie einmal zum Training des Hörder SC mitnimmt. Heinrich Kleinhans konnte gut mit dem Trainer und bat ihn, Christa mal bei den Herren mittrainieren zu lassen, nichts wünsche sie sich sehnlicher. Der Vater sah ihr Talent und wollte es fördern. Doch als sie dann endlich einmal im Training mitspielen darf, ignoriert man sie, behandelt sie wie Luft. Christa Kleinhans ist noch heute empört: »Die jungen Männer haben mich gar nicht beachtet, keinen Ball schoben sie mir zu, und das hat mich sehr traurig gemacht. Das war doch damals der allgemeine Tenor, Mädchen können kein Fußball spielen. Solche Bretter hatten die alle vorm Kopf!«

Herbergers verstoßene Töchter

Die Herren kamen ohne Damen aus. Als der Bundestag des DFB, das höchste Gremium des Fußballverbandes, den Frauen das Fußballspielen verbot, waren die Männer unter sich. Man tagte am 30. Juli 1955 im Schöneberger Rathaus und handelte die Frauenfrage ganz nebensächlich ab, als letzten Punkt der Tagesordnung unter der Rubrik »Verschiedenes«. Der Antrag lautete, »der Bundestag möge beschließen, a) unseren Vereinen nicht zu gestatten, Damenfußball-Abteilungen zu gründen oder Damenfußball-Abteilungen bei sich aufzunehmen, b) unseren Vereinen zu verbieten, soweit sie im Besitz eigener Plätze sind, diese für Damenfußballspiele zur Verfügung zu stellen, und c) unseren Schieds- und Linienrichtern zu untersagen, Damenfußballspiele zu leiten«. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Man könnte meinen, dieser Beschluss hätte hohe Wellen geschlagen, einen Aufschrei der Empörung ausgelöst – keineswegs. In den meisten Presseberichten über den Bundestag in Berlin wird das Verbot nicht thematisiert, oder es bleibt eine Fußnote. Auch im Fernsehen oder Radio scheint diese Entscheidung gar nicht oder allenfalls am Rande thematisiert worden zu sein, in den Archiven findet sich nichts dazu. Um das ausbleibende Echo zu verstehen, muss man sich den Zeitgeist und die Rollenmuster der Adenauer-Ära vor Augen halten. Bundeskanzler Konrad Adenauer herrschte wie ein Patriarch, ja, bisweilen wie ein sanfter Tyrann, und dieses patriarchalische Signum durchwirkte die ganze Gesellschaft, den Alltag, die Familien, die Betriebe, die Räume, in denen Macht und Hierarchien eine Rolle spielten.

Wie die Politik galt auch der Fußball real und symbolisch als Arena des Mannes, wo es nicht allein um Sieg oder Niederlage ging, sondern um die Inszenierung und Selbstbehauptung des Mannes als Mann. So wie Konrad Adenauer, »der Alte aus Rhöndorf«, der Auffassung war, dass Frauen nicht als Ministerinnen ins Kabinett gehören (»wir können dann nicht mehr so offen reden«), so befand Bundestrainer Sepp Herberger, dass der Fußball nichts für Frauen sei: »Fußball ist keine Sportart, die für Frauen geeignet ist, eben schon deshalb, weil er ein Kampfsport ist.« Mit ganz ähnlichen Worten hatte Adenauer der studierten Juristin Elisabeth Schwarzhaupt zunächst das Justizministerium verweigert. Eine Frau sei auf diesem Posten zu weich, er brauche jemanden, der sich im harten politischen Kampf behaupten könne.

Der DFB