8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

»Wo ist meine Heimat, wo ist mein Zuhaus? Wo ich hinein- und wo ich hinausgewachsen bin.«

Friedrich Schorlemmer ermutigt zur Suche nach einem Ort, an dem wir anerkannt und gebraucht werden, zum Bruch mit starren Denkmustern und zu menschlichem Respekt. Sein Buch ist ein Plädoyer für das Besinnen auf tragfähige Werte und innere Gewissheit. Er porträtiert Menschen, die ihm viel bedeuten, reflektiert Hoffnungen und Ängste der Jahre 1968 und 1989 und denkt nach über Liebe und Einsamkeit, Zeit und Ewigkeit.

»Hellsichtiger Theologe mit Herz.«Hessische/Niedersächsische Allgemeine

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 440

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

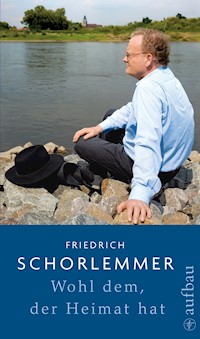

Friedrich Schorlemmer

Wohl dem, der Heimat hat

Impressum

ISBN 978-3-8412-0040-2

Aufbau Digital,veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, November 2010© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, BerlinDie Erstausgabe erschien 2009 bei Aufbau

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung undVerwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesonderefür Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischenSystemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z. B. überdas Internet.

Umschlaggestaltung morgen, Kai Dieterichunter Verwendung eines Fotos von Sandy Rau

E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de

www.aufbau-verlag.de

Menü

Buch lesen

Innentitel

Inhaltsübersicht

Informationen zum Buch

Informationen zum Autor

Impressum

Inhaltsübersicht

Heimat – ein Zuhause haben

Heimat, die ich meine

Mein Zuhause in einem altmärkischen Pfarrhaus

Meine Heimatstadt Werben

Mein Heimatfluss Elbe. Die Sorgen um die Zukunft der Elblandschaft

Irdische, himmlische Heimat

Heimat – Herkunft erkennen, bejahen, überschreiten

An ihren inneren Widersprüchen ist die DDR gescheitert

Unvergessliches auf dem Weg zum demokratischen Aufbruch 1989. Für Demokratie, Gerechtigkeit und Schutz der Natur

Der tapezierte Alex und der Traum vom selbstbestimmten Leben

Unser Umgang mit dem Nationalen Erbe

Erinnern und Vergessen. Der lange Schatten der DDR und die Vergangenheitspolitik

Versöhnung in der Wahrheit

Heimat als politisches Schlüsselerlebnis

Schlüsseldaten, Schlüsselpersonen und Schlüsselorte von 1968

»Das Land ist still. Noch«. Meine Erinnerungen an 1968

»Von Abgötterei, Lügen und Krämerei ganz loskommen«. Plädoyer für eine erneuerte Universitätskirche St. Pauli

Prägende Menschen

Heimat zwischen Gärten und Wüsten, zwischen einsam und gemeinsam

Gärten des Menschen – Garten des Menschlichen

Das Feld der Ehre und die Ährenfelder. Zur Erinnerung an eine Schlacht

Die friedensstiftende Kraft der Religion im Umbruch 1989

Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Wie Hass belastend und entlastend wirkt

Hier stehe ich und kann auch anders. Was es heißt, in einer Kirche ein Zuhause zu finden

Religion als Behausung des Menschen – in einer globalisierten Welt

Das Verschwinden der Ewigkeit – die Zukunft der Tradition

Im Mittelpunkt steht der Mensch. Die allgemeinen Menschenrechte zwischen Freiheit und Gerechtigkeit

In der Habsucht ersoffen. Was tun, wenn das finanzielle Kartenhaus in sich zusammenfällt?

Quellennachweise

Die Entwurzelung ist bei weitem die gefährlichste Krankheit der menschlichen Gesellschaft.

Wer entwurzelt ist, entwurzelt. Wer verwurzelt ist, entwurzelt nicht.

Die Verwurzelung ist vielleicht das wichtigste und meistverkannte Bedürfnis der menschlichen Seele.

Simone Weil

Heimat – ein Zuhause haben

Heimat, die ich meine

»Der Mensch braucht etwas, da er vor Anker gehe«, sinnierte einst Matthias Claudius. Jeder Mensch braucht etwas, wozu er »mein« sagen kann, ohne dass dies etwas Besitzanzeigendes sein muss, sondern einfach Zugehörigkeit ausdrückt. »Meine Heimat!«

Heimat umfasst alles, was unser Selbst ausmacht: Herkunft und Bindungen an Menschen, Landschaften und geistige Verankerung, Erinnerungen und Erzählungen, Gefühlswelten und Gedankengebäude. Heimat ist immer dort, wo wir verstanden werden und wo wir verstehen. Wo ich selber weiß, was ich meine, und andere ohne viele Worte verstehen, was ich meine, und ich sie verstehe, ohne dass wir deshalb Gleiches dächten. Heimat, das ist der uns freundschaftlich zugewandte, aber auch der aus Erlebnis- und Erfahrungsgründen verhasste Lebenskreis, mit dem wir eine Geschichte teilen.

Heimat ist der Ort, an den die Seele immer wieder zurückkehrt. In meinem Fall ist das eine ganz besondere Landschaft: die Elblandschaft um meine Heimatstadt Werben. Dort finde ich Weite, Ruhe, Schönheit und das Gefühl von Freiheit.

Herkunft, Anbindung, Lebenszusammenhang, Erinnerung, Gefühlswelten – wer all dies nicht hat oder verschmäht, muss als entwurzelt gelten. Frei von Wurzeln zu sein, das kann unvermittelt zur Bindungslosigkeit geraten. Andererseits gehört einengende Verwurzelung zum Alltäglich-Tragischen. Wir leben in einem glückenden Wechselspiel von Bindung und Freiheit, großer Nähe wie großer Distanz, zwischen einem Ganz-sich-Hinkehren und einem Ganz-sich-Abkehren, zwischen der Erinnerung an die überschwängliche Freude und an den zerreißenden Schmerz. Ein entwurzelter Mensch ist anfällig für Verführungen – denn eine im Leben nicht positiv gelingende, lebensgeschichtliche persönliche Anbindung kann zur willigen Unterwerfung unter einen starken fremden Willen führen. Das bewusste Heraustreten aus überkommenen Bindungen ist jedoch ein autonomer Schritt in die Freiheit. In Herkunftsbindungen wieder zurückzukehren ist nicht generell als regressiv zu bewerten; es kann durchaus ein erneuter Akt der Freiheit sein.

Die Wiederentdeckung der Region, der Heimatstadt, des Heimatdorfs oder Kiezes ist auch eine Reaktion auf das Gefühl der Uniformität, Anonymität, Entfremdung und Unbehaustheit, der wachsenden Gleichförmigkeit und Gesichtslosigkeit. Deshalb finden Heimatvereine, Heimatfeste, Heimatkalender immer wieder Anklang – als Versuch, Unverwechselbarkeit und Verwurzelung, eine kollektive Individualität und eine Geborgenheit in gemeinsamer Herkunftsgeschichte wiederzufinden und in der Gegenwart neu zu beleben. Solange das nicht ausschließend, tümelnd oder bloß folkloristisch-touristisch betrieben, solange negative Seiten des Vergangenen nicht ausgeblendet und solange die wache (Mit-)Verantwortung für die Gestaltung der Gegenwart nicht versäumt wird, kann dies selbstwertstärkend und gemeinschaftsstiftend wirken, das bürgerschaftliche Engagement anregen. Um in der ganzen Welt zuhause zu sein, muss man wissen, wo man hingehört. Gerade in einer Zeit der Auflösung aller traditionellen Bindungen, Verbindlichkeiten und Maßstäbe, mitten in aller Beweglichkeit, aller atemlosen Beschleunigung, in der zunehmenden Austauschbarkeit der Lebensorte und der Lebensformen braucht der Mensch eine innere Verankerung, in der die »Maßstäbe des Menschlichen« und die natürlichen wie die ritualisierten Lebensrhythmen wiedergefunden bzw. immer neu erprobt werden. Um mit Nietzsche zu sprechen: »Wohl dem, der jetzt noch Heimat hat.«

Wohl dem Menschen, der sagen kann: »meine Familie« – also Menschen, die mir zugehören und denen ich zugehöre, mit denen mich mehr als ein bestimmter Lebensabschnitt funktional verbindet.

Wohl dem, der sagen kann, was seine Herkunft prägt, ob eine geistige, eine religiöse, eine geographische, eine landsmannschaftliche, eine naturbezogene oder eine sprachliche.

Wohl dem, der sich der Enge seiner Familie entziehen konnte.

Wohl dem, der sagen kann: »mein Lehrer, meine Lehrer«. Wohl dem, der Menschen hat, die ihn auf den Weg gebracht, seine Begabungen entdeckt, ihn gefördert und gefordert haben.

Wohl dem, der Menschen zu nennen weiß, die er verehrt, die ihn deshalb nicht klein machen oder über die er schließlich hinausgewachsen ist.

Wohl dem, der sagen kann: »In diesem Haus, in dieser Straße, an diesem Ort bin oder war ich zuhause. Dies bleibt mir, auch wenn ich längst woanders lebe und ein neues Zuhause gefunden habe.«

Wohl dem, der sagen kann: »meine Sportgruppe, mein Gesangsverein, mein Tennisclub, mein Stammtisch, meine Partei, meine Gewerkschaft, unsere Bürgerinitiative.«

So ließe sich fortfahren, indem wir aufzählen, was zu uns gehört wie eine Heimat: »mein Lied, mein Gedicht, mein Lieblingsgericht, mein Idol (das Idol des Zehnjährigen, des Fünfzehnjährigen, des Zwanzigjährigen, des Dreißigjährigen, des Fünfzigjährigen noch).

Wohl dem, der sagen kann: »meine Kirche« – als ein Ort und als eine Gemeinschaft, in der ich mich aufgehoben fühle und in der das zur Sprache kommt, was über das hinausreicht, was ist. Dort, wo ich getauft wurde, wo meine Eltern begraben wurden, dort, wo ich geheiratet habe, dort, wo ich mit anderen über letzte Fragen habe reden können, dort, wo ich die großen Feste des Jahres in einer erhebenden Weise habe feiern können, dort, wo ich Trost fand, als kein Trost mehr möglich schien, wo ich aufgehoben bin, so wie ich bin, wo ich anknüpfe an die Lebensweisheit, an den Lebensentwurf und die Glaubenskraft der »Väter und Mütter des Glaubens« über Jahrhunderte, ja Jahrtausende hinweg.

Und meine Seele spannte

Weit ihre Flügel aus,

Flog durch die stillen Lande,

Als flöge sie nach Haus.

(Eichendorff)

Wer kennt nicht das Gefühl von Fremde? Oft sprechen wir mit Menschen, von denen wir nicht verstanden werden, die wir aber auch selbst nicht richtig verstehen, obwohl wir die gleichen Worte benutzen. Mitten in der »Entfremdung« melden sich Heimatgefühle als Heimweh, Sehnsucht, Utopie. Heimaterfahrungen werden insbesondere dann gemacht, wenn Heimat für etwas steht, was fehlt – im inneren oder äußeren Exil. Nicht selten gehen aus solchen Erfahrungen anrührende Literatur und ein Liedgut hervor, die das jeweilige kollektive wie individuelle Heimatgefühl ausdrücken, wecken. Die Hoffnung, der Traum, der Zauber deuten auf Unerfülltes und Unerfüllbares.

Weh dem, der keine Heimat hat! Wer kein Gefühl für Heimat hat, ist arm dran. Die Suche nach der eigenen Heimat ist Suche und Vergegenwärtigung eines Lebenszusammenhanges. Und dieser »Oikos« kann wechseln, ist nicht an Orte gebunden, schon gar nicht an den Geburtsort.

Das, was wir erinnern, ist jedoch nicht identisch mit dem, was wir wirklich erlebt haben. Die Erinnerung wirkt nachhaltig, nimmt Raum in uns ein – mehr als das Ereignis zur Zeit des Geschehens selbst. Und unsere Erinnerung blendet aus, hebt anderes hervor.

Schließlich sind wir das, was wir erinnern – als Subjekte tragen wir etwas Subjektives mit uns durchs Leben. Was wir sind, das tragen wir in uns. Manchmal haben wir mehrere Heimaten, wenn wir oft umgezogen sind oder aus der Heimat weggehen mussten, etwa aus beruflichen Gründen. Etwas ganz anderes ist es jedoch, wenn man gewaltsam vertrieben wird. Vertriebene definierten sich bald als »Heimatvertriebene«, die fortan im Vaterland wie Fremdlinge lebten. Oder sie fanden eine neue Heimat – bis sehnsüchtige Erinnerung, selbst bei Enkeln, wiederkehrt. Die einen kehren aus Schmerz nie wieder an die Orte ihrer Vertreibung zurück. Andere suchen in großer innerer Anspannung oder in gespannter Freude ihre verlorenen, zerstörten oder ganz umgestalteten Heimatorte und Geburtshäuser noch einmal auf. Und sind meist sehr enttäuscht; das Innenbild war viel stärker und authentischer als die Anschauung.

Wie tief muss die Bindung des US-Amerikaners Jehudi Menuhin an das Deutschland der Musik gewesen sein, sodass er 1946 nach Berlin zurückkam, um dort, gerade dort wieder so zauberhaft Geige zu spielen. Und Josef Weizenbaum fand mitten in Berlin bis zu seinem Tode wieder Heimat, auch wenn seine Familie Deutschland 1936 verlassen musste. Woraus schöpft denn ein Mensch für seine Kreativität, für seine Stabilität, für seine Sensibilität? Selbst Schmerz, an dem man sich (lebenslang) abarbeiten muss, prägt mit der vergegenwärtigenden Erinnerung die Individualität und gehört zur gewonnenen Autonomie. Doch was wird aus einer Welt, in der Heimat nur noch wenig zu gelten scheint? Eine Welt, an die sich nichts Emotional-Biographisches bindet, kann überall als ein gigantischer Umgestaltungsraum besetzt und beherrscht werden.

Goethe hat in Faust II einen in der heutigen Welt alltäglich gewordenen Konflikt geradezu prophetisch ins Bild gebracht: Sein Faust entwickelt einen ehrgeizigen Umgestaltungs- und Kultivierungsplan. Das Sumpfgebiet, das er urbar machen will, soll alle beglücken. Dem Großversuch steht das ärmliche Zuhause von Philemon und Baucis entgegen. Faust geht jedes Verständnis für Philemon und Baucis ab, zumal er ihnen »komfortablen Ersatz« anbietet. Er begreift nicht, dass er diesen beiden betagten Leuten den Boden unter den Füßen wegzieht, wenn er sie aus ihrem bescheidenen Anwesen vertreibt. Faust weiß nicht, was ein Zuhause, was unverwechselbare Heimat ist …

Die Juden, denen man immer Heimatlosigkeit unterstellt hatte, konnten den schmachvollen Umgang mit ihnen, ihre Vertreibung und Vernichtung nicht begreifen, hatten sie doch all ihre Kraft auch für das Gedeihen dieses deutschen Landes – bis hin zur Verteidigung »der Heimat« im Ersten Weltkrieg – eingesetzt.

Einer, der 1933 noch die Flucht ergreifen konnte – Paul Mühsam –, schreibt: »Am 8. September 1933 traten wir vormittags unsere Reise an. … und als sich der Zug langsam in Bewegung setzte, hatte ich das Gefühl, als ließe ich meine Jugend hinter mir liegen und als würde wieder ein Stück von meinem Herzen gerissen.«

Der aus dem Exil zurückkehrende Schriftsteller und Kommunist Johannes R. Becher brachte das Gefühl der Deutschen in einen berührenden Reim, der Schmerz, Sehnsucht und Glück zugleich ausdrückt:

Deutschland, meine Trauer,

Land im Dämmerschein,

Himmel, du mein blauer,

Du mein Fröhlichsein.

Hilde Domin, die große deutsche Poetin, war 1932 geflohen und kehrte 1954 zurück in die Heimat und zur deutschen Sprache. Am Grab der Mutter suchte sie Halt in einem Gedicht:

Ziehende Landschaft

Man muß weggehen können

und doch sein wie ein Baum:

als bliebe die Wurzel im Boden,

als zöge die Landschaft und wir ständen fest.

Man muß den Atem anhalten,

bis der Wind nachläßt

…

und niedersitzen können und uns anlehnen,

als sei es an das Grab

unserer Mutter.1

Marie Luise Kaschnitz beschreibt die Rückkehr in eine Heimat, in der man sich in dunkler Zeit eingerichtet hatte:

Denn was ist denn Heimat, wenn nicht, wo wir verstanden werden,

Was ist denn Heimat, wenn nicht, wo wir Erkannte sind.

Wir aber kennen sie nicht.

…

Wer fort war, hat Träume der Zukunft geträumt, aber hier

Hat man den Tag überstanden, sich eingerichtet.

Wer fort war, hat sich Gedanken gemacht, aber hier

Hat man gelebt.2

Heimat ist das, worin wir uns – äußerlich und innerlich – eingerichtet haben, woran sich Geist, Seele und Sinne immer wieder erinnern und was in der Summe unser Selbst ausmacht. Heimat ist all das, was zu uns gehört, auch wenn es uns nicht gehört. Heimat, das sind unvergessene Augen-Blicke, seit wir sehen können. Heimat, das sind unsere (Kinder-)Gärten und der Geruch im Flur, das sind Bilder im Wohnzimmer und der Blick aus »unserem Fenster«, die Lieder am Kinderbett und die Schlager unserer Jugend, die erlittenen Pressionen und die eigenen Obsessionen.

Wer nirgendwo einen Ort findet, wo er ganz zuhause ist, wer ein Fremdling bleibt, ständig auf Wanderschaft ist, wer vor lauter Ablenkung des Lebens überdrüssig wird, wer sich immerfort nach etwas sehnt, was er nie erreicht, wird nie wissen, was ihm entgangen ist.

Heimat, das ist das, was wir lieben und verehren, das, woran wir durch unseren Hass gebunden bleiben. So ist Heimat auch das, wovon wir uns nicht lösen können, und was immer wieder in uns hochkommt, bisweilen eruptiv.

Heimat, das sind die Gräber, an denen wir stehen und nachsinnen, stille Zwiesprache haltend, und die Gräber, in die wir kommen. Denn wir haben hier keine bleibende Stätte, sondern die zukünftige suchen wir. Einverstanden werden mit dem Vergehen und der Vergänglichkeit, weil es etwas gibt, was uns niemand nehmen kann und über das wir nicht verfügen.

Wer etwas loslassen muss, was er als sein ganz Eigenes empfindet, der bekommt eine Sehnsucht nach dem »Drüben«, weil er nicht begreifen mag, dass all das verloren gehen soll, indem er dieses Leben verliert.

Heimat heißt, sich seiner Wurzeln zu vergewissern, heißt, einen Ort zu haben, an den wir zurückkehren können, sich aber auch zugleich darüber bewusst sein, dass sich nichts halten lässt. Das Einzige, was wir haben, ist der geheimnisvolle und der offenbare Schatz unserer Erinnerungen: der bewältigten wie der aufbrechenden, der herzerwärmenden wie der markerschütternden, der Vergeblichkeit wie der Sinnerfüllung.

Das Vertraute neu sehen

Nicht aufhören, sich zu wundern über das Bekannte, komisch finden, was selbstverständlich war, als ungewöhnlich empfinden, woran man sich gewöhnt hatte, als fremd erleben, was so bekannt schien – ob einen Mensch, eine Landschaft, ein Haus, einen Raum, ein Bild, eine Musik, einen Text, eine Idee, den Himmel, eine Stimme, eine Berührung, einen Geschmack.

Wenn wir aufhören, uns zu wundern, wird die ganze Welt gewöhnlich und schnell sehr langweilig. Wir richten uns ein und bald bewegt sich nichts mehr. Also entweder weggehen, ganz woanders ganz neu anfangen, den Event und den Kick suchen, alles verlassen – oder das Vertraute neu sehen und Neues im Altbekannten gestalten, um es uns erneut vertraut zu machen. Das macht das Lebendige des Lebens aus.

Bert Brecht hat daraus eine Lebensphilosophie gemacht, die er in Theater umsetzte: die der Verfremdung. So hängte er einfach das Bild der Picasso’schen Taube im Berliner Ensemble ein wenig schief, um die Zuschauer zum kritischen Innehalten anzuregen: Da stimmt doch etwas nicht! Das hängt doch schief! Hat das einen Sinn oder ist es bloß Nachlässigkeit? Und warum stört mich das eigentlich? Warum hängt immer alles gerade, zu gerade geradezu?

Brecht schärft ein:

Was nicht fremd ist, findet befremdlich!

Was gewöhnlich ist, findet unerklärlich!

Was da üblich ist, das soll euch erstaunen.

Was die Regel ist, das erkennt als Mißbrauch

Und wo ihr den Mißbrauch erkannt habt

Da schafft Abhilfe!3

Gerade dort, wo wir uns eingerichtet haben, bedarf es des anderen, des fremden Blicks, um lebendig zu bleiben, um nicht zu erstarren.

Neugierig werden, gierig auf Neues, ohne dass es »ganz neu« sein muss.

So eignet man sich seine Welt stets aufs Neue an, ohne die alte einfach zu übernehmen.

Das Gewohnte und das Gewöhnliche durchbrechen, einen anderen Blick auf das Tägliche finden, anders über die Flure gehen, das zu Bekannte und die lang Bekannten mit anderen Augen sehen, der alltäglichen Welt wieder etwas abgewinnen, spüren, wo Hilfe, wo Abhilfe nötig ist. So kann, so darf es nicht bleiben!

Der gähnenden Langeweile des Üblichen entrinnen, die Ungerechtigkeiten nicht erdulden und nicht dulden. Was als regelrecht angesehen wird, brandmarken, sofern es nicht recht ist.

Heimat, das sind Verwandlungen der Welt, die wir uns anverwandeln.

Jeden Tag.

Mein Zuhause in einem altmärkischen Pfarrhaus

Um keiner unehrlichen, sich selbst belügenden Verklärung zu verfallen: Unser Leben war hart. Meine Eltern hatten bis zur Erschöpfung zu tun mit sieben Kindern und einem Pfarrbezirk, der aus einer Kleinstadt und vier Dörfern bestand, die sie lange mit dem Fahrrad erreichen mussten, dann mit der schwerfälligen, oft nicht anspringenden AWO und am Ende mit einem ziemlich abgetakelten Wartburg. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Eltern uns ohne die Westpakete einer Hamburger Tante hätten ernähren und kleiden können. Gar Kaffee trinken …

Und dann die Phase der aggressiv kirchenfeindlichen Propaganda in der Schule, die enormen Schwierigkeiten beim Finden eines Ausbildungsplatzes (noch 1974 für meine jüngste Schwester). Wie wichtig täglich das (West-)Radio und die Bibliothek meines Vaters, bis zum 13. August 1961 immer wieder aufgefüllt mit neuer, auch politischer Literatur.

Die Angst war ständige Lebensbegleiterin. Oft allein und isoliert, musste ich mich meiner Haut erwehren – als einziger in der Schule, der weder zu den Pionieren noch zur FDJ gehörte.

Es ist indes diskussionsbedürftig, was ein Leser des neuen »Neuen Deutschland« am 30. Juli 2008 in Reaktion auf die Meldungen des wahrlich tendenziösen »Forschungsverbundes SED-Staat« bemerkte, denen zufolge es zu wenig oder falsches Wissen der Schüler über jüngste deutsche Geschichte, vor allem der (verbrecherischen) DDR, gebe: »Der DDR-Normalbürger vegetierte unter Stasibeobachtung hinter Mauer und Stacheldraht dahin, lechzte ständig nach Bananen und freute sich über Westpakete.

So sollen es die Kinder von heute erkennen lernen. Die aus Bayern wissen es schon.

Wie aber mag Opa Zeitzeuge seinem Enkel erklären, dass eine Pfarrerstochter aus Meckpom ohne BaFög und Zusatzjobben, jedoch mit Grund- und Leistungsstipendium studieren, eine unbefristete Arbeitsstelle erhalten und promovieren konnte, ohne SED-Mitglied werden zu müssen? Opa wie Enkel mögen da ins Grübeln kommen.«

Dieser promovierte Jenaer Bürger stand offenbar nicht unter Stasibeobachtung und ihn störten wohl auch Mauer und Stacheldraht wenig. Er ignoriert viele, die ohne die SED nichts geworden wären. Und jene Pastorentochter hatte sich still eingepasst und wirkte aktiv in der FDJ mit. Ihr Elternhaus stand der DDR grundsätzlich positiv gegenüber. So gerät jener Leserbriefeinspruch ungewollt zur Verhöhnung aller, die mit den Machtorganen der SED in Schwierigkeiten gekommen waren. Zugleich wehrt er sich zu Recht gegen eine Pauschaldiffamierung und Schwarzfärbung des ganzen Lebens in der DDR. Die Pastorentochter hätte die Möglichkeit, auch in Bayern differenzierend zu wirken oder ihrem Freund George W. Bush zu erklären, dass man auch ganz im Stillen für die Freiheit sein konnte. Aber wer etwas werden wollte, musste schweigen.

Nun, aus uns ausgegrenzten altmärkischen Pfarrerskindern ist schließlich auch was geworden. Keiner musste nach Bautzen oder Waldheim. Zum Glück.

Die Nachricht von meiner Geburt im Mai 1944 erreichte meinen Vater mit großer Verspätung, als er bereits in amerikanischer Kriegsgefangenschaft in Frankreich war. Bis zum Sommer 1946 lebte meine Mutter mit mir allein in einem einsamen Gehöft in dem altmärkischen Dorf Herzfelde, wo mein Vater Pfarrer war. Das Pfarrhaus war umgeben von einem kleinen Park, an den sich ein großer Garten und zwei Feldstücke anschlossen. Bei der Evakuierung im Frühjahr 1945 wurde es wie alle anderen ausgeplündert, zunächst von russischen Soldaten, dann von nachziehenden polnischen Zwangsarbeitern.

Ein furchtbares Trauma ließ meine Mutter bis zu ihrem Tode 1971 nicht mehr los: Sie wurde zusammen mit meiner Tante 1946 von betrunkenen Russen zuhause überfallen. Sie wehrte sich und schrie, bis ich mit einer Maschinenpistole im Kinderbett bedroht wurde. Ich hatte viele Jahre furchtbare Angstzustände und nächtliche Alpträume.

Zu meinen frühen Kindheitserlebnissen gehören auch brennende Häuser in der Umgebung, die Verhaftung und Flucht vieler Familien, mit denen wir befreundet waren. Ich erlebte die Zersiedelung und die mutwillige Zerstörung großer Gehöfte. Die Anfang der fünfziger Jahre beginnende »sozialistische Umgestaltung« des Dorfes vollzog sich bei uns weitgehend als Verfall (nicht nur der Gehöfte!), als Verwilderung der Felder, als wahllose Abholzung der aufgeteilten Waldstücke. Die Wege wurden mehr und mehr zu Schlammstraßen, in denen die Pferde bisweilen bis zum Bauch versackten. Ich erlebte die verschiedenen Phasen der Kollektivierung mit allen ästhetischen, ökologischen und ökonomischen Konsequenzen. Die Zerrüttung der Dörfer und alten Bauernhäuser nahm ihren »gesetzmäßigen« Lauf.

Mein Vater kam im Mai 1946 aus der Gefangenschaft zurück und verzweifelte längere Zeit geradezu an meiner Anrede »Onkel Vati«. 1947–1949 kamen nacheinander zwei Schwestern und ein Bruder zur Welt. 1951 und 1953 noch einmal zwei Brüder und 1956 das von allen besonders geliebte »Nesthäkchen«. Jeden zweiten Tag wurde am Spätnachmittag in unserem Hause für die Kinder des Dorfes mit Hilfswerkspenden etwas gekocht. Von früher Kindheit an erlebte ich ein stets offenes Pfarrhaus.

Gewissermaßen zu den Urerlebnissen meiner durchaus ambivalenten Identität gehört die Begegnung mit dem riesengroßen, hageren Briefträger mit gewickeltem Schnauzbart und Postmeistermütze, der täglich mit dem Postfahrrad kam, mich öfter auf dem Feldweg spielend aufgabelte, der mit einem breiten, gütigwarmen Lächeln abstieg, sich zu mir hinunterbeugte und mich fragte, wie ich heiße. Was einige Male ganz echt naiv war, wurde bald zum Ritual. Ich musste ihm antworten: »Pierich Pasterjung«, dann war Onkel Behrends zufrieden. Er holte eine große saftige Birne aus der Tasche, die er dann mit seinem Messer sorgsam schneidend mit mir teilte. Manchmal schnitt er mir einen Streifen von seiner wunderbar duftenden Leberwurststulle ab. (Später sollte ich einige innere und äußere Schwierigkeiten damit bekommen, ein Pastorenkind zu sein.)

Mein Vater bewirtschaftete das Feld wie den Garten, fütterte zwei Schweine, hielt drei Ziegen und einiges Kleinvieh. Außerdem hatte er seit Anfang der fünfziger Jahre eine Bienenzucht und konnte sich mit seinen Erträgen sehen lassen. Wie er dies alles zeitlich, kräftemäßig und vom Know-how her geschafft hat, bleibt mir ein Rätsel. Er arbeitete ab morgens gegen 4 Uhr im Garten, frühstückte um 7 Uhr und ging dann an sein pastorales Tagewerk. Dafür hielt er täglich einen Mittagsschlaf. Dann musste Ruhe im Hause sein.

Ich züchtete Tauben, hatte ein großes Aquarium, zähmte Raben und eine Eule. Zwei Jahre lang zogen wir ein verletztes Reh auf, das den Namen »Resi« trug und bei uns lebte wie ein Haustier. Als eines Tages unsere geliebte Ziege Korah von meiner Großmutter mit dem großen Küchenmesser abgestochen werden musste, um ihr einen qualvollen Erstickungstod zu ersparen, hatte ich lange Zeit Alpträume.

Früh schon musste ich im Garten und auf dem Feld helfen, unsere ostfriesischen Milchschafe melken und mit dem kleinen Butterfass stundenlang »buttern«. Wir zogen oft zum Holzsammeln in den Kirchwald. Häufig nahm mich mein Vater bei Sonnenaufgang mit, um im nahe gelegenen Wald nach Pilzen zu suchen.

Meine Kindheit und Jugend verbrachte ich im Wesentlichen auf den Elbwiesen, an der Elbe, beim Baden, Angeln oder Schlittschuhlaufen, bei der (meist ungern geleisteten) Gartenarbeit, beim Mähen des Grases für unser Vieh, auch auf den Feldern der Bauern, die in der Schule Kinder zum Kartoffelnsammeln aussuchten. Dies brachte uns neben den paar Mark die wunderbaren Leberwurststullen der Vesperpausen ein. Anfang der fünfziger Jahre sagte ich zusammen mit den anderen Kindern des Dorfes »dem amerikanischen Geheimdienst den Kampf an«, indem ich die von ihm »eingestreuten« Kartoffelkäfer absammelte und in der Bürgermeisterei abgab. Vom Erlös konnte ich mir schon 1952 ein zusammengebasteltes Fahrrad kaufen. Damit gehörte ich zu den Privilegierten des Dorfes. Von Kindheit an bis ins Erwachsenenalter habe ich mit meinen Eltern und Geschwistern, später auch mit Konfirmandengruppen, die Altmark mit dem Fahrrad er-fahren.

Im Frühjahr war das Rübenverziehen an fast jedem Nachmittag die Hauptbeschäftigung. Über das verdiente Geld konnte ich zumeist selber verfügen, allerdings musste ich am Ende des Monats meiner Mutter öfter etwas borgen, damit sie für die Familie Lebensmittel einkaufen konnte. Meine Kindheit war keineswegs durch drohende Armut geprägt, wohl aber von ständigem Geldmangel. Am Ende des Monats war stets alles Geld aufgebraucht, so dass mich mein Vater gelegentlich nötigte, aus meinem Taubenschlag Tauben für das Mittagessen zu holen. Als ich ihn am 15. März 1957 um den Kirchenschlüssel bat, um im Kirchturm die inzwischen flügge gewordenen wildlebenden Tauben auszunehmen, stürzte ich durch ein morsches Brett 20 Meter in die Tiefe, durchschlug 5 Meter vor dem Aufprall ein Geländer und landete nur knapp neben den gusseisernen Gewichten der Turmuhr auf einem Holzzwischenboden. Ich überlebte ohne jeden Knochenbruch. Ein mein Leben prägendes Schlüsselerlebnis, durchaus bleibend traumatisch. Wenn es Wunder gibt, so war dies eines, gegen alle Wahrscheinlichkeit wunderbar geschenktes Leben.

Ein Pfarrhaushalt mit zehn Personen (sieben Kindern, den Eltern und der Großmutter) war vom Pfarrgehalt meines Vaters allein nicht aufrechtzuerhalten. Westpakete versorgten uns mit Hautcreme und Margarine, mit Kaffee und Schokolade, Käse und Wurst. Hinzu kam die meist schon getragene, doch verglichen mit unserer Konsumware wunderbare Kleidung aus dem Westen. Pakettage waren Festtage, besonders am Monatsende. »Schwarzbrotfresser« wurden wir abschätzig genannt, weil wir in der Schule Schwarzbrotstullen mit Schmalz aßen und nicht Graubrotstullen mit Wurst wie die meisten Mitschüler. Solange es Einzelbauern gab, brachte der Vater hin und wieder eine Büchse Wurst mit oder wir bekamen von Leuten aus dem Ort am Schlachttag Wurstsuppe und Blutwurst. Den Alltag konnten wir nur bewältigen, weil eine liebe alte Frau uns täglich unterstützte, in der Erntezeit kamen sogar mehrere zu Hilfe. Alle vier Wochen kochten zwei Frauen die Riesenmengen Wäsche in einem großen Kessel im Waschhaus und scheuerten sie danach auf dem Rubbelbrett.

Meine Sommerferien verbrachte ich entweder in dem winzigen Börde-Dorf Mammendorf, wo ich am Vormittag die Gänse meiner Tante Emma zu hüten hatte. Dies war die Bedingung für die Vesperwurststulle. Nachmittags fing ich auf den Stoppelfeldern Mäuse und grub nach Hamstern. Öfter besuchte ich auch meinen gestrengen lutherischen Großvater mütterlicherseits, Propst im mecklenburgischen Gnoien, und unsere liebe »Großmutti«. Unbegreiflich waren für mich tiefgehende Konflikte in unserer Familie, die auf seltsame Weise stets tabu blieben. Sehr spät erst wurde mir klar, dass sie mit dem Widerstand meines Großvaters gegen das Nazisystem und dem offenen Nazismus eines anderen Teils meiner Familie zusammenhingen. Beide Familien wohnten weiterhin im selben Ort. Erbstreitigkeiten kamen hinzu, und die Spannungen wirkten fort.

Meine Mutter hatte während des Krieges ein Notabitur gemacht und in Rostock begonnen, Medizin zu studieren. Beim Arbeitsdienst lernte sie meinen Vater kennen, 1943 heiratete sie ihn und entsprach fortan dem damaligen Bild einer Pfarrfrau ganz und gar: Ihrem Mann, einer großen Familie und der Gemeinde zugleich uneingeschränkt zu Diensten zu sein. Sie fuhr mit meinem Vater Sonntag für Sonntag zunächst mit dem Rad, später mit seiner knatternden AWO in die Dörfer ringsum.

Mein Vater besaß eine sehr große Bibliothek und schmuggelte ständig Bücher aus Westberlin herein, die dann frei herumlagen und mich sehr früh interessierten. So beeindruckte und prägte mich Vierzehnjährigen besonders die von Walther Hofer zusammengestellte Dokumentation »Der Nationalsozialismus«. Mit welch einer Aura waren die Bücher versehen, von denen mein Vater Schutzumschlag und Titelseite entfernt hatte, damit sie nicht entdeckt würden! Zu diesen Büchern gehörten Orwells »1984«, Gollwitzers Tagebuch »Und führen, wohin du nicht willst« und Leonhards »Die Revolution entläßt ihre Kinder«. (Dass ich Wolfgang Leonhard einmal bei einer gemeinsamen Buchvorstellung treffen würde, hatte bis 1989 etwas geradezu Phantastisches, noch mehr, weil wir einander so gut verstehende Freunde wurden.)

Tief rührte mich an, als mir mein Vater das Schlusskapitel von Remarques »Im Westen nichts Neues« vorlas. Er musste weinen, um seinen Vater, meinen Großvater, der schon in den ersten Wochen des Ersten Weltkrieges vermisst gemeldet worden war. Vater hat ihn mit drei Jahren zum letzten Mal gesehen. Außerdem las er uns Kindern Fontane und Storm, Konrad Ferdinand Meyer und Stefan Zweig vor. Er interessierte sich sehr für Literatur und Geschichte und verfügte über besondere Kenntnisse der Regionalgeschichte der Altmark. Gleichzeitig wusste er zu leben; für eine Zigarre und ein Glas (selbstgemachten) Wein musste die Zeit immer reichen. Wir feierten die Feste, wie sie kamen, und schienen dann für einen Tag zu leben wie die Könige, zur Konfirmation etwa gab es Aal in Aspik, Spargel und saftigen Braten.

Einen geistlichen Zwang gab es zuhause nicht. Meine Eltern beteten allabendlich mit uns an den Betten und sangen dann: »Breit aus die Flügel beide«. Die Zeilen dieses Paul-Gerhardt-Liedes gingen mir emotional immer sehr nahe, so dass oft Tränen aus meinen Augen kullerten, für die ich mich bald schämte. Wenn mein Vater Luthers Morgensegen sprach, war seine Stimme so warm wie seine große Hand. Große Aufmerksamkeit galt jedem der großen christlichen Feste und ihren Gottesdiensten. Im Advent, zu Weihnachten und Pfingsten und zum Erntedanktag schmückten wir die Kirche mit besonderer Hingebung. Das gab den Feiertagen eine andauernde, außergewöhnliche emotionale Qualität.

Besonders nah ging mir der 90. Psalm, wenn ihn mein Vater jeweils in der Silvesternacht im Kerzenlicht des Chorraumes der gotischen Backsteinkirche mit innerer Bewegung las: »… ja, das Werk unserer Hände mögest du fördern.« Dann stiegen wir um Mitternacht auf den Kirchturm und meine Geschwister bliesen mit Posaunen und Trompeten in die Jahreswende: »Großer Gott, wir loben dich«.

Unsere Erziehung orientierte sich sehr direkt an den zehn Geboten. »Keine anderen Götter haben« – das richtete sich gleichzeitig gegen die quasireligiösen Anmaßungen der SED-Ideologie. Auch das dritte Gebot galt strikt: Sonntags gingen wir schon aus dem Grund in die Kirche, weil wir nur ungern das enttäuschte Gesicht unseres Vaters ertrugen, falls wir es nicht getan hätten. Das fiel mir besonders bei den Nachmittagsgottesdiensten schwer, wenn ich doch lieber Paddeln gefahren wäre. Ich nahm mir auch mehr und mehr die Freiheit dazu. Das sechste Gebot führte bei uns nicht zu besonderer Prüderie, wohl aber zur stillschweigenden Überzeugung, dass Sexualität nur innerhalb der Ehe erlaubt war. Das haben erst die jüngeren Geschwister durchbrochen. Das siebente Gebot galt ziemlich streng und führte zu einigen Gewissensbelastungen, wenn ich oder meine Geschwister gelegentlich Kleingeld aus dem Kollektenkasten nahmen, um uns beim Bäckermeister Willy Vorläufer ein Eis zu kaufen – eine Kugel Schokoeis für 10 Pfennig. Wir wussten, dass unser Vater sich selbst Geld aus dem Kollektenkasten borgte, und waren uns auch sicher, dass er nicht kontrollieren konnte, wie viel er selbst und wie viel wir uns »geborgt« hatten. Am Monatsende musste er das Minus immer ausgleichen, denn alle Einnahmen waren zuvor im Kollektenbuch vermerkt und vom Gemeindekirchenrat gegengezeichnet worden.

Aufgrund unserer oppositionellen Grundhaltung verursachte uns das achte Gebot das ein oder andere Mal Schwierigkeiten. Wir sollten nicht nur nicht lügen, sondern auch dem Lügen entgegentreten. Das war gerade in der Schule nicht immer leicht. Einmal entschloss sich mein Vater, auch auf einem offiziellen Papier zu lügen. Er trug meinen Brieffreund Karsten aus Hamburg, den ich über einen abgehauenen Freund kennengelernt hatte, kurzerhand als unseren Cousin ein. So konnte Karsten jedes Jahr kommen, brachte uns etwas von der großen weiten Welt in die eingemauerte Provinz.

Tiefen Eindruck hinterließen bei mir und meinen Geschwistern die Erzählungen meines Vaters vom Krieg in Russland und Frankreich. Er war Sanitäter und ist mit den deutschen Panzertruppen bis kurz vor Moskau gekommen. Seine Berichte ließen uns erschauern über die Grauen des Krieges. Er verschwieg nicht, dass deutsche Truppen auf ihrem Rückzug aus der Sowjetunion verbrannte Erde hinterließen, und auch nicht, dass die Ukrainer in den Deutschen zunächst Verbündete gegen die sowjetischen Machthaber gesehen hatten, dann aber angesichts der Gräuel der nachrückenden SS alles für ihre Heimat, selbst unter Stalin, einsetzten. Er vermittelte uns ein Bild der tiefen Humanität der russischen Menschen, vor allem der Babuschkas, und etwas vom französischen Flair, das er trotz seiner deutschen Uniform erlebt hatte, wenn Menschen sich mitten in der Besatzungszeit achtungsvoll begegneten. Dennoch blieb bei mir schon sehr früh ein Gefühl der Scham zurück, ein Deutscher zu sein. Das verband sich für mich mit einer besonderen moralischen Verpflichtung zur Wiedergutmachung. 1972 reiste ich mit Merseburger Studenten nach Lublin und Majdanek. Diese Besuche in Polen machten mir das Entsetzliche deutlich, das in unserem Namen angerichtet worden war. Das Gedicht Bechers »Die Kinderschuhe aus Lublin« bekam hier äußerst bedrückende Anschaulichkeit.

Die beklemmende Atmosphäre der fünfziger Jahre hat mich mehr in meiner gesamten Emotionalität bestimmt, als mir damals bewusst wurde: Mit der ständigen Angst vor den Russen, mit den Fratzenbildern englischer und amerikanischer Politiker nebst Adenauer an allen Litfasssäulen, mit dem stalinistischen Denunziationsklima jener Jahre, der permanenten Gefährdung meines Vaters durch den so gemeinen wie eifrigen Spitzel Willi Baum (von dem jeder wusste, dass er ein SSD-Zuträger war, und der 1958 mit seiner ganzen Familie in den Westen verschwand, wo er wohl sein »Wissen« weitergab), mit ständigem Verlust von Freunden, mit den immer wieder aufkommenden Gerüchten, die Amerikaner würden Sachsen-Anhalt zurückbekommen, mit der Kriegsfurcht während des Korea-Krieges, mit den bedrohlichen Elbehochwassern, bei denen ich mit meinem Vater nachts Deichwache hielt und am Tage Sandsäcke schleppte, so gut ich konnte.

Täglich zog ich mich gemeinsam mit meinem Vater in sein Arbeitszimmer zurück, um das »Echo des Tages« und »Pinsel und Schnorchel«, diese hämisch-witzigen Dialoge über die Ostzone, im RIAS zu hören. (Das war wie der Mittagsschlaf eine »geheiligte Zeit«.) Ich musste auf der Hut sein, um in der Schule nicht zu verraten, dass wir zuhause Westradio hören. In den Schulheften strotzte es ja nur so vom Stalin-Kult und der Preisung des Kommunismus. Mein Zuhause und die Schule bildeten eine merkwürdige Doppelwelt, in die ich mich oft nur ungeschickt einfügte.

Politisches Interesse war für mich geradezu eine Existenzbedingung. Als im Oktober 1956 der ungarische Aufstand niedergeschlagen wurde, war meine Ablehnung des DDR-Systems besiegelt. Von fernen Ländern hatte ich überhaupt keine Vorstellung, aber Ungarn war mir durch die Weltmeisterschaft 1954 nahegekommen. Am Tage des Endspiels war ich mit meinem Fahrrad von Gehöft zu Gehöft gefahren, um die »Frohe Botschaft«, ein so frommes wie politikfreies Traktatblättchen, zu verteilen. Überall hörte ich Freudengeschrei über die Leistungen von Rahn und Schäfer. 1956 sollte zu einem Schlüsseljahr werden, das meine oppositionelle Haltung ebenso begründete wie meine Sympathie für demokratische Sozialisten. Beides wirkte sich später in meinem Engagement für die Ideen des Prager Frühlings und nach 1985 für die Ideen Michail Gorbatschows aus.

Meine erste Lehrerin, Fräulein Feierabend, hatte ihren Beruf in einem Vier-Wochen-Kurs erlernt und benutzte immer ein »Russenparfüm«, das einen schweren, ölig-süßlichen Geruch verbreitete. Der aristokratisch wirkende Altlehrer Pfau hingegen ist mir in tiefer und respektvoller Erinnerung geblieben. Der einst stramme Nazilehrer Müller schlug bei uns die Orgel, bis er – in die Ost-CDU gewendet – seine Rolle im System fand und aufhörte, die Orgel zu spielen. Er bekam eine Stelle beim Rat des Kreises und wurde nie mehr in der Kirche gesehen.

Schon sehr früh musste ich mich als Pastorenkind meiner Haut erwehren. Das kam 1980 noch einmal in mir hoch, als mein achtjähriger Sohn mich unvermittelt, fast bettelnd fragte: »Vati, warum arbeitest du nicht auch ›auf Stickstoff‹?« In der Schule musste ich nicht nur die primitive Polemik gegen die Kirche ertragen, sondern sollte immer auch Rede und Antwort stehen für etwas, womit ich selbst herzlich wenig zu tun hatte: für die Verbrechen der Kirche während der Kreuzzüge oder für sogenannten kriegstreiberischen Antikommunismus von Bischof Otto Dibelius, für das Waffensegnen der Militärpfarrer und für die angeblich lachhafte Unwissenschaftlichkeit des biblischen Schöpfungsberichtes, dem die wissenschaftliche Affenabstammungstheorie gegenübergestellt wurde.

Immer, wenn ich eine Dummheit beging, musste ich einsehen, dass ich damit meinem Vater schaden würde. Stets hatte ich einer gewissen moralischen Exterritorialität zu genügen. So kann ich mir nachträglich auch die Züchtigungen meines Vaters gegen mich oder meine Geschwister erklären, als ich etwa 1952 die Ziege des Bürgermeisters gemeinsam mit einem Freund verdrosch, Erdbeeren von einer Plantage stahl oder als einer meiner Brüder eine in der Küche aufgeschnappte Bemerkung über ein Gemeindeglied, das immer nur zu den Kirchenveranstaltungen kam, wenn es anschließend etwas zu essen gab, brühwarm an dessen Tochter weitergab. Eine Sonderrolle hatten meine Geschwister und ich zudem dadurch, dass wir weder zu den Pionieren noch zur FDJ gehörten, was dazu führte, dass keines von uns sechs Geschwistern auf normalem Wege das Abitur machen konnte. Mein Vater war Anfang der sechziger Jahre auf dringendes Anraten einer gutwilligen Lehrerin sogar bereit gewesen, ein einziges Mal zur Wahl zu gehen, um seiner begabten Tochter nicht den Weiterbildungsweg zu versperren. Es kostete ihn sehr viel Überwindung, an dieser verlogenen Prozedur teilzunehmen. Ich erinnere mich seines flackernden Blicks nach diesem Gang. (Allerdings durfte meine Schwester dennoch nicht zur Oberschule gehen.)

Die langen Phasen der Stromsperre Ende der vierziger, Anfang der fünfziger Jahre füllten wir mit väterlichen Erzählungen oder gemeinsamem Singen. Wenn wir des Morgens vor Kälte erwachten, versammelte sich der ganze »Kindergarten« in den Betten der Eltern.

1954 waren wir aus dem Dorf Herzfelde in die Kleinstadt Werben an der Elbe gezogen. Denke ich an Werben, habe ich stets die wunderbare gotische Hallenkirche vor Augen, die auch heute noch wie eine Glucke aus dem mittelalterlichen Städtchen hervorragt. Sie fand ein reges – wie wir heute sagen würden: touristisches – Interesse. Ich hatte die Besucher durch die Kirche zu führen und kam auf diese Weise sehr früh mit vielen interessanten Menschen in Kontakt.

Als ich 1958 die Grundschule abschloss, wollte man mich für keine weitere schulische Bildung zulassen. Man bot mir eine Lehre im Volksgut in Lichterfelde als Landarbeiter an.

Überraschend übermittelte mir eine emeritierte baltische Lehrerin vor ihrer Ausreise in den Westen die Zulassung für die Mittelschule. An der Heimoberschule in Seehausen erlebte ich den spätstalinistischen Gesinnungsterror in seiner ganzen Schärfe. Als einziger Schüler, der kein blaues Hemd trug, musste ich mich bei den montäglichen Morgenappellen stets in die hinteren Reihen verflüchtigen. Im Schülerheim bekam ich einen mit FDJ-Auftrag ausgestatteten Mitschüler buchstäblich ins Eisenrohrdoppelbett gelegt, der mir sogleich eröffnete, dass er zu meiner Bewachung da sei: »Keine religiöse Propaganda hier, verstanden?!« In dem Lehrersohn Uwe fand ich indes einen der wenigen, ähnlich wie ich interessierten Freunde. Auch er las in seiner Freizeit Kleist und Schiller, wir unterhielten uns in den Pausen. Ich war in der Mittelschulklasse, er in der Oberschulklasse. Aus Rücksicht auf seine Entwicklung und Zukunft untersagte ihm das Lehrerkollektiv die Pausengespräche mit mir. Daraufhin trafen wir uns heimlich. Wir wagten es sogar, den Ortspfarrer Dieter Staemmler zu besuchen, benutzten aber nie den direkten Eingang zum Pfarrhaus, sondern sprangen weit hinten am Aland über die Gartenmauer, um mit ihm über das Christentum oder die deutsche Geschichte zu reden. Er lud sogar einmal einen Experten aus Magdeburg ein, der uns Argumentationshilfen gab, damit wir dem Vorwurf, die Bibel sei unwissenschaftlich und wir Christen reaktionär, besser begegnen konnten. Ich suchte Menschen, an deren Denken und Leben ich mich anlehnen konnte. Eine wesentliche Stütze wurde uns damals eine kleine Schrift von Carl-Friedrich von Weizsäcker »Die moderne Naturwissenschaft und der christliche Glaube« (1959).

In den Ferien organisierte ich allein oder zusammen mit meinem Vater und den Geschwistern Ferienfahrten. Als wir 1960 an der Elbe ein kleines Zeltlager weitab aller Dörfer aufbauten, wurden wir eines Abends vom Schulrat, einem Staatssicherheitsmann und einem Schuldirektor aufgesucht, nach allen Teilnehmern befragt und genötigt, unsere Zelte sofort abzubauen. Ein Kleinbauer nahm uns, selbst verängstigt, für eine Nacht in sein Haus auf; und meine Freunde bangten um ihr Fortkommen.

Irritierend war es immer wieder, wenn nach den großen Ferien Schüler fehlten: republikflüchtig. Häufig waren es gerade die strammsten FDJ-ler. Die DDR blutete immer weiter aus, doch der 10. Jahrestag ihres Bestehens war der erste, den man ganz groß feierte. Die DDR stellte sich als Staat des Friedens und des Fortschritts schlechthin dar.

Als ich 1960, nach Abschluss der 10. Klasse, keine Berufsperspektive sah, wollte auch ich das Land verlassen. Meine Mutter verbot es mir mit der Begründung: »Die Familie wird nicht zerrissen. Entweder alle gehen oder alle bleiben.« Ich fügte mich und suchte nach einer sinnvollen Aufgabe. Um nicht am Schreibtisch arbeiten zu müssen, wollte ich zunächst Gärtner werden. Ich befand mich in schwierigen, oft einsamen geistigen Auseinandersetzungen. Wenn ich schon bliebe, wollte ich mich in diese Gesellschaft einmischen können, und die einzige Möglichkeit dafür sah ich im Theologiestudium. Ich hatte vor, in Ostberlin zu wohnen und in Westberlin Theologie, Politologie und Germanistik zu studieren. Dazu aber brauchte ich das Abitur. Da ich nicht in eine der kirchlichen Oberschulen wollte (ich fürchtete das eigentümliche kirchliche Binnenklima), beschloss ich, mich bei einer Abendschule zu bewerben. Ich wurde problemlos in der Volkshochschule in Wittenberge angenommen. Gleichzeitig übernahm ich Hausmeisterarbeiten für unsere Werbener Kirchgemeinde, d. h. ich strich den Glockenstuhl, arbeitete Karteien auf, pflegte den Rasen um die große Kirche herum und veranstaltete Kindergottesdienste. Wittenberge war 35 km entfernt. Zunächst fuhr ich mit dem Fahrrad, später mit dem Motorrad. Dort traf ich auf Lehrer, die mir ein inneres Verständnis für sozialistisches, unideologisches Gedankengut vermittelten, z. B. für Bert Brecht und Heinrich Mann. In dieser Abendschule durfte offener gesprochen und gedacht werden. In der Klasse waren sowohl ältere Schüler als auch Sechzehn- bis Siebzehnjährige. Der Russischunterricht war eine – durchaus anstrengende – Freude. Geschichte wurde nicht streng über den Leisten des »historischen und dialektischen Materialismus« geschlagen. Hier wurden wir als Erwachsene behandelt.

Alle meine Studienträume zerplatzten am 13. August 1961 an der Mauer. Ich musste mich damit begnügen, mich in Halle an der Saale zum Theologiestudium zu bewerben. Freilich hätten mir gerade mit Volkshochschulabitur auch andere Studienrichtungen offen gestanden.

Hin und wieder fuhr ich mit meinem Vater in die Dörfer zu Bibelstunden in den völlig überheizten Privaträumen der Bauern. Ich erlebte viele tiefe und bewegende Gespräche, die Lebensweisheit und die Lebenstragik der Flüchtlinge, die als Neusiedler bei uns lebten, vor allem die frommen, so herzlichen Ostpreußen, die es nicht leicht hatten, integriert zu werden. Die Bibel wurde mir so wichtig, wie mir die Predigten meines Vaters langweilig waren. Ich empfand einen merkwürdigen Kontrast zwischen seinem interessanten Erzählen zuhause und seinem blutleeren Predigen auf der Kanzel. Sogar seine Sprechweise veränderte sich eigentümlich. Schon seit meinem 15. Lebensjahr reichten mir seine theologischen Erklärungen nicht aus. Es kam zu einem langen, tiefen Konflikt mit dem Elternhaus. Ich verstand nicht, wieso mein Vater sein großes historisches Wissen und seine literarische Kenntnis kaum in seine Verkündigung einbringen konnte. Als ich als Konfirmand wieder einmal während des Gottesdienstes schwatzte, schmiss er mit dem Gesangbuch nach mir.

Später ergaben sich aus seiner zurückhaltenden politischen Aktivität und Gegenwehr Konflikte. Ich wünschte mir mehr Widerstand von ihm und erhoffte mir auch in Wehrdienstfragen klarere Positionen. Damals sah ich nicht, wie allein er war. Bei den besonders frommen, evangelikal geprägten Gemeindegliedern hatte mein Vater einen schweren Stand als ein Mann, der gern eine Zigarre oder Pfeife rauchte und Alkohol nicht grundsätzlich ablehnte. Dass er sich nur mit wenigen über seine Arbeit austauschen konnte und einen ganz eigenen geistigen Raum schuf, gehört zu den besonderen Stärken dieser Bastion des kulturellen Bürgertums, das durch das evangelische Pfarrhaus auch in der DDR-Zeit weithin gepflegt wurde.

Zum Bruch kam es zwischen mir und meinen Eltern, als ich ankündigte, den Wehrdienst zu verweigern. Meine Mutter hatte kein Verständnis dafür: »Junge, warum willst du uns das antun?« Sie hatte Angst. Sie fürchtete, dass ich im Gefängnis kaputtgemacht werden würde.

Eine lang währende, tiefe Verängstigung unserer ganzen Familie war wahrscheinlich der Hintergrund. Mein Vater hatte 1956, als die Polemik gegen die Kirche im Zusammenhang mit der Jugendweihe zunahm, im Konfirmandenunterricht gesagt, dass »die Lehrer ganz arme Schweine« seien, weil sie immer das sagen müssten, was die Regierung von ihnen verlangt. Am nächsten Tag hatte einer der Schüler dem Lehrer brühwarm und triumphierend ins Gesicht gelacht und gesagt: »Der Paster hat jesacht, de Lehrer sin janz arme Schweine.« Durch den besonderen Einsatz des Propstes und durch die Solidarität der Eltern der Konfirmanden wurde mein Vater vor dem Zuchthaus bewahrt. Im Blick auf uns sieben Geschwister (1957 starb innerhalb von wenigen Tagen einer meiner Brüder an Kinderlähmung) hielt sich mein Vater fortan politisch zurück. Jedenfalls öffentlich. 1946 war er kurzzeitig Mitglied der CDU Jakob Kaisers. Wie habe ich mich gefreut, als er 1990 78-jährig in die SPD eintrat und dort aktiv wurde.

Ich hatte wenige Gesinnungsgenossen, zumal mein bester Freund Heinz sich von der Reichsbahn weg zur Volksmarine meldete. Er sah dort die besten Weiterbildungschancen. Er wandelte sich bei seinen Besuchen von Mal zu Mal und übernahm mehr und mehr die Argumentation der kommunistischen Scholastik. Für lange Zeit gingen unsere Wege auseinander, bis wir uns 1990 wiederfanden.

Wie nah wir doch die ganze Familie an den Abgrund gebracht hatten, wurde uns erst sehr viel später bewusst. Heinz hatte im Jahre 1958 von einem anderen Jungen eine Browning mit 16 Schuss bekommen. Wir fuhren auf die Elbwiesen und testeten ihre Funktionstüchtigkeit. Bei einer »Revolution« wollten wir, so malten wir es uns aus, den Revolver als Druckmittel gegen die Machthaber einsetzen. Wir schworen uns aber, dass wir nicht abdrücken würden. Die Waffe, in Öllappen gewickelt, versteckten wir zunächst im Garten und später im Gewölbe der Kirche. Immer wieder kletterten wir heimlich hinauf, um zu sicherzugehen, ob sie noch da und auch nicht verrostet ist. Erst 1962 hat Heinz den Revolver in die Elbe geworfen. Wie furchtbar wäre es für uns alle geworden, wenn er vorher gefunden worden wäre …

Als ich 1962 in Halle mit dem Theologiestudium begann, erlebte ich einen doppelten Schock: einmal das völlig verkommene Areal der Franckeschen Stiftungen und zum anderen ein Theologiestudium, das mich ins 19. Jahrhundert zurückversetzte. All die existenziellen Fragen, die ich mitgebracht hatte, standen überhaupt nicht zur Debatte. Dafür wurden wir geschult in der Kirchengeschichte des 2. Jahrhunderts, mussten drei alte Sprachen lernen, am Sportunterricht und an den Ge-Wi-Seminaren teilnehmen. Was als Einführung in das Neue Testament bezeichnet wurde, erschien mir als merkwürdiger Kleinkram mit Fußnoten. Keine Spur von Hermeneutik in den Vorlesungen zur Exegese des Alten und Neuen Testaments. Die wissenschaftlichen Theologen schienen völlig an der Zeit vorbeizuleben. Ich fand in der Studentengemeinde – und nur dort – einen Ort, an dem Christsein in der Welt des 20. Jahrhunderts zur Sprache kam. Hier erfuhren wir etwas über Nietzsche und Kant, Camus und die dissidentische sowjetische Literatur, Existenzialismus und Kybernetik, über Montesqieus Gewaltenteilung und Chagalls Malerei. Außerdem konnte ich endlich aus der Innerkirchlichkeit heraustreten und Freunde aus anderen Fachrichtungen gewinnen, mit denen ich bald mehr Zeit verbrachte als mit Theologiestudenten.

Bereits vor meiner Ankunft waren offensichtlich die Inoffiziellen Mitarbeiter auf die Studentengemeinde angesetzt worden. In den ersten Ernteeinsatz nach Mecklenburg 1962 fuhren wir Theologen zusammen mit Studenten aus der Juristischen Fakultät, die uns zu beobachten, zu bewachen und abzusichern hatten. Bis auf zwei waren sie alle Mitglieder der SED. Im Herbst 1989 gab sich der Staatsanwalt des Kreises Wittenberg als einer dieser Ernteeinsatzteilnehmer zu erkennen. Bereits 1962 kam ein Theologiestudent eines höheren Semesters auf mich zu, um mich vor jeglichen politischen Aktivitäten zu warnen. Er war auf mich und meinen Freund Bernd Winkelmann angesetzt worden und hatte uns gewarnt. Würde er heute als IM enttarnt werden können?

Ortega y Gassets »Der Aufstand der Massen« verschlang ich, weil es mich stärkte gegenüber der Massenkultur und dem, was alle dachten. Ich fühlte mich mit meinen Ansichten und Gedanken häufig allein. Die Mehrheit stand gegen mich. Insofern baute mich diese Schrift y Gassets auf, weil sie ein elitäres Bewusstsein als Bollwerk gegen die Vereinsamung unter den 95 % Mitläufern förderte. (Die Mehrheit kann irren. Hatte das nicht schon Luther gegen die Konzilien behauptet?) Sehr viel später sollte ich diese Positionen y Gassets kritisieren lernen. Das aber konnte ich erst, nachdem ich in der Gemeinschaft Gleichgesinnter ein offenes geistiges Diskussionsforum fand. Ich erinnere mich, wie ich dieses Buch hütete und verschlang, sogar mit an die Elbe nahm, wenn ich auf die Fähre warten musste. Dort habe ich es verloren. Es brauchte sieben Jahre, bis es mir gelang, ein neues Exemplar zu bekommen.

Das geteilte Deutschland behielt für mich immer etwas Unbegreifliches. Gleichzeitig bemühte ich mich zu verstehen, warum wir Deutschen diese Teilung zu ertragen hatten. Der Westen hatte immer etwas Faszinierendes und gleichzeitig etwas Verbotenes. Das ging so weit, dass mein Vater, der mich mit dreizehn Jahren zum ersten Mal nach Westberlin mitnahm, auf der Rückfahrt zum Grenzbahnhof Staaken aufforderte, den Kaugummi auszuspucken. Solange wir durch die DDR fuhren, sollte ich still sein. Im Westen war das – geradezu befreiend – aufgehoben. Diese Erfahrung setzte sich für mich im Verhalten der Menschen im Interzonenzug bis 89 fort. Seit Kindheitstagen fiel es mir schwer, ganz zu durchsehen, wer was sagte und wer was meinte. Ich lebte in einem System organisierter Lügen.

»Deutsche an einen Tisch«, forderten in den fünfziger Jahren riesengroße Parolen, selbst bei uns auf dem Dorf. Anfang der sechziger Jahre schlug Grotewohl eine Konföderation vor. Adenauer wurde in derselben Weise als der Spalter Deutschlands bezeichnet, wie sich Ulbricht und seine DDR als Wahrer der deutschen Einheit und Bewahrer der besten Traditionen des deutschen Volkes verstanden. Dies gipfelte Anfang der sechziger Jahre, als der Kampf um die Fortführung der Hallstein-Doktrin begann, in dem Satz: »Die DDR ist der einzig rechtmäßige deutsche Staat«. Seit Ende der sechziger Jahre wurde es, ohne ein direktes Verbot auszusprechen, üblich, den Text der Nationalhymne nicht mehr zu singen, sondern nur noch ihre getragene Melodie zu spielen, besonders bei feierlichen Anlässen wie der »Vergoldung« der DDR bei Olympia.

Meine in der Kindheit verankerte emotionale Beziehung zu Deutschland rührt auch von den Raddampfern her, die auf der Elbe stromauf und stromab fuhren, mit dem alle Sehnsucht verkörperndem Namen »Hamburg«. Das Würfelspiel »Die Rheinreise« vermittelte mir und meinen Geschwistern ein Verhältnis zum anderen großen deutschen Fluss. Gleichzeitig wurde Westdeutschland immer unerreichbarer. Welch eine erschütternde, erregende, »unwirkliche« Erfahrung, als ich 1982 – 21 Jahre nach dem Mauerbau – zur Hochzeit meiner 1977 ausgereisten Schwester nach Hamburg reisen durfte.

Die »Bonner Ultras« – wie Ulbricht sie nannte – konnte ich nie als meine Feinde ansehen, weil sie mir ja als konkrete Menschen begegneten: Verwandte, die im Westen lebten, und die vielen, vielen Freunde und Bekannten, die die DDR verlassen hatten oder verlassen mussten.

Gerade Mangel und Bedrückung lassen die Glücksmomente tiefer erfahren. Alles in allem hatte ich eine erfüllte, eine reiche, eine in aller Angst stark machende Kindheit und eine fordernde wie erfüllende Zeit als Theologiestudent, sodann als Vikar und Pfarrer, als Dozent und Studienleiter. Von 1967 bis 2007 stand ich im Dienst der evangelischen Kirche.

Zu meinem Glück gehört die Erfahrung von gläubigen Menschen, die ihre Überzeugungen lebten und in deren Nähe ich mich aufgehoben und gestärkt fühlte. Und immer Freunde, sehr verlässliche, auch viele ältere.

Ich hatte ein spannungsreiches Leben, sah, wie Menschen sich änderten, nicht immer zum Besseren.

20 Jahre nach der friedlichen Revolution sollte es uns – jeder mit seinen ganz eigenen Erfahrungen – möglich werden, differenzierter über die DDR, diese eigentümliche deutsche Variante der »Diktatur des Proletariats«, zu erzählen.

Meine Heimatstadt Werben

Werben, eine Hansestadt mit etwa 1000 Einwohnern, liegt an der Elbe. Anders als viele ausgefranste Stadtkonglomerate ist sie in erkennbarer Weise eine Stadt. Quantität macht längst noch keine Qualität.

Prachtvolles Elbtor, schreckenumwobener Hungerturm, alles überragende Johanniskirche, geschlossener Marktplatz, gotisches Kleinod Salzkirche, Reste der alten Stadtmauer, die die freien Bürger der Hansestadt im malerischen Elbwinkel umschloss. (Ganz zu schweigen von den versteckten unterirdischen Gängen, deren Geheimnisse die neugierigen Jungs der nächsten Jahrhunderte noch lüften werden.)

Es sind die großen steinernen Zeugnisse aus fernen Zeiten, die wir heute noch bewundern und den Touristen zeigen – das schöne Rathaus mit dem davor gelegenen Gustav-Adolf-Denkmal und der Windmühle vor den Stadttoren. Die Stadt war der erste norddeutsche Regierungssitz des Johanniterordens. Die riesige Kirche muss schon damals für diese kleine Stadt überdimensioniert gewirkt haben.

Steht man auf dem Kirchturm, zeigen die Umrisse der Stadt in eindrucksvoller Weise den geschlossenen Charakter der Stadtanlage. Die vielen kleinen Häuser in der Langen Straße in Schadewachten mit ihren niedrigen Räumen versetzen den Betrachter in frühere Zeiten zurück, in denen Menschen wohl sehr karg und beschwerlich, dennoch nicht zwangsläufig unglücklich gelebt haben.

Im Jahre 2005 feierte die Hansestadt ihren tausendsten Geburtstag.

Tausend Jahre sind vor Gott wie ein Tag, so Psalm 90. Tausend Jahre sind für einen Menschen eine unendlich lange Zeit. Wer mag sich zurückversetzen in die Lebensumstände vor tausend Jahren? Da träumt man doch lieber vom späteren Glanz des Städtchens zur Hansezeit.

Ich kehre immer wieder gern nach Werben zurück, mit guten Erinnerungen an die 950-Jahrfeier, als ich im Festzug als kleiner Germane, mit Ziegenfell bekleidet, hinter einer Kuh herging. Hier kommen Zuhausegefühle auf. Schon damals hat es ein reichhaltiges Programm gegeben! Welch ein Musikangebot mit Beethovens »Neunter«, mit Wagner, Tschaikowski, Weber, Blasorchester und Männerchor unter Günter Bethke.

Meine eigenen Erlebnisse in Werben liegen über 50 Jahre zurück. Das heutige Leben ist mit dem damaligen kaum zu vergleichen. Man denke nur daran, wie viele Werbener sich früher ihr Trinkwasser von der Pumpe an der Kirche – sommers wie winters – holen mussten; da war man sich der Kostbarkeit des Wassers noch unmittelbar bewusst. In Werben schien die Zeit lange stillgestanden zu haben. Ich erinnere mich z. B., wie die große Kuhherde, die täglich auf den Werder (die großen Elbwiesen nordöstlich) getrieben wurde, allabendlich zurückkam. Es war das große Ereignis der Sommerabende, wenn die Kühe durch das mächtige mittelalterliche Elbtor trabten und sich ihre Toreinfahrt suchten, ihr »Zuhause«, wo auch »die dumme Kuh« einen Namen hatte. Dieser Moment war wie die Rückkehr in die Frühzeit der Allmende – und in eine Zeit, da eine Kuh in eine Familie gehörte.

Wer weiß noch, wie die Straßen in die umliegenden Dörfer aussahen?! Durch wie viel Modder musste man sich im Herbst und Frühjahr quälen?! Was waren das für Zeiten, als Dachdecker Schatz wohl fast alle zwei Jahre das durch Herbststürme abgedeckte Dach unserer Kirche in Ordnung brachte? Mitte der