14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Eden Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

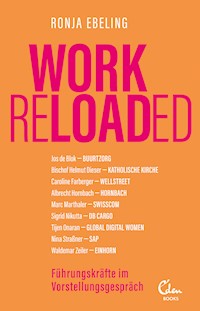

Was passiert, wenn namhafte Manager*innen zum Vorstellungsgespräch geladen werden? Zeigen sie sich vielleicht auch mal ratlos oder gar verletzlich? Und vor allem: Sind sie den Anforderungen der jungen Generation gewachsen? Stellvertretend für die Generation Z führt Ronja Ebeling Vorstellungsgespräche mit bekannten Wirtschaftsakteur*innen unseres Landes und prüft, ob junge Menschen in der Arbeitswelt überhaupt mitgedacht werden. Die Journalistin und Autorin fühlt unter anderem Albrecht Hornbach, Dr. Sigrid Nikutta (DB Cargo), Nina Straßner (SAP) und sogar der katholischen Kirche auf den Zahn. Denn um in Zukunft nachhaltig und verantwortungsbewusst wirtschaften zu können, brauchen wir heute Gespräche auf Augenhöhe, die das menschliche Miteinander am Arbeitsplatz in den Mittelpunkt rücken. Ronja Ebeling führte für ihr Buch Interviews mit Jos de Blok (Buurtzorg), Bischof Helmut Dieser (Katholische Kirche), Caroline Farberger (Wellstreet), Albrecht Hornbach (Hornbach), Marc Marthaler (Swisscom), Sigrid Nikutta (DB Cargo), Tijen Onaran (Global Digital Women), Nina Straßner (SAP) und Waldemar Zeiler (Einhorn).

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 271

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Prolog: Führungskräfte gesucht

Bedeutet der Abbau von Hierarchien den Zerfall der Autorität, Waldemar Zeiler? (einhorn)

Müssen wir eine Rolle spielen, um Karriere zu machen, Caroline Farberger? (Wellstreet)

Handeln Familienunternehmen zukunftsorientierter, Albrecht Hornbach? (HORNBACH)

Sägt die Digitalisierung am Stuhl von CEOs, Tijen Onaran? (Global Digital Women)

Wie können wir den Nachwuchs in der Pflegebranche sichern, Jos de Blok? (Buurtzorg)

Haben alle die Chance auf ein gutes Gehalt, Nina Straßner? (SAP)

Spielen Lebensläufe noch eine Rolle, Marc Marthaler? (Swisscom)

Wie können Unternehmen marginalisierte Gruppen schützen, Bischof Helmut Dieser? (Katholische Kirche)

Wo verläuft der Mittelweg zwischen Profit und Purpose, Dr. Sigrid Nikutta? (DB Cargo)

Epilog: Die Rückmeldung

Quellennachweise

Prolog: Führungskräfte gesucht

Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Um mir ein Bild davon zu machen, was meine Generation und mich erwartet, habe ich einen ganzen Sommer damit verbracht, mich mit namhaften Wirtschaftsakteur*innen zu treffen. Ich saß in gläsernen Konferenzräumen, in der ersten Klasse der Deutschen Bahn und einem Holzkasten, dessen Türgriff ein Penis war (dazu später mehr). In Schweden besuchte ich mit einer CEO einen asiatischen Imbiss, in den Niederlanden wurde mein Termin mehrfach verschoben, und das Online-Interview mit einem Schweizer Unternehmen habe ich per Videocall in meinem ehemaligen Kinderzimmer geführt. Die Antworten, die ich auf meine Fragen erhielt, waren so unterschiedlich wie meine Gesprächspartner*innen selbst, ihre Tätigkeiten und ihre persönlichen Geschichten.

Und ja, ich hatte Fragen: Wie werden wir den Wohlstand sichern können, wenn bis zum Jahr 2030 voraussichtlich fünf Millionen Fachkräfte fehlen?1 Wie wird Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich sein, wenn es uns dann an hunderttausend Mitarbeitenden mangelt, die eine Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern gewährleisten?2 Dieses Buch ist eine Sammlung von Vorstellungsgesprächen, in denen ich stellvertretend für die junge Generation wirtschaftliche Entscheider*innen dazu befrage, was sie ihren Mitarbeitenden bieten und wie sie auf den Fachkräftemangel reagieren wollen. In diesen gesammelten Dialogen zeigen sich mächtige Menschen verletzlich, wenn sie unter anderem beschreiben, wie ein unerfüllter Kinderwunsch ihren Führungsstil beeinflusst hat. Sie sprechen über toxischen Kontrollwahn, über Krankheit und über Kohle.

In diesem Buch legen große Konzerne offen, was hinter Frührentenprogrammen steckt und ob junge Menschen die finanzielle Chance auf ähnliche Lebensstandards haben werden wie vorherige Generationen. Es geht um den Wert von Zeit, um Burn-outs und um Macht und Missbrauch bei einem der größten Arbeitgeber Deutschlands. Dabei bestimme nicht ich, ob ein Vorstellungsgespräch erfolgreich war oder nicht. Das entscheidet jede Person selbst, die dieses Buch in der Hand hält und arbeiten möchte. Denn wie auch in jeder anderen Generation haben auch junge Menschen unterschiedliche Bedürfnisse und dementsprechend verschiedene Erwartungen an künftige Arbeitgeber*innen: Manche sehnen sich nach Purpose, andere nach finanzieller Sicherheit und Eigentum. In Summe sind wir genauso zerrissen wie jede Generation vor uns – zum Glück, sonst würden wir uns schließlich alle nur bei ein und demselben Unternehmen bewerben.

Weil die Begegnungen trotzdem alle aus meiner persönlichen Perspektive beschrieben sind und auch Gespräche mit anderen jungen Menschen aus meinem Umfeld eine Rolle spielen, möchte ich mich an dieser Stelle offiziell vorstellen: Mein Name ist Ronja, ich bin 1996 geboren, und meinen ersten Job trat ich mit 14 Jahren an. Ich wollte so früh arbeiten, weil mich als Jugendliche die finanzielle Abhängigkeit von meinen Eltern gestört hat. Daraus hat sich eine Einstellung entwickelt, die ich bis heute in mir trage: Ich kann einseitige Abhängigkeiten nicht aushalten und schätze Begegnungen auf Augenhöhe. Um mich also aus meiner ersten finanziellen Abhängigkeit zu lösen, habe ich nach der Schule für fünf Euro die Stunde in einer Metzgerei geputzt, den Fleischwolf gereinigt und die Wurstware im Kühlraum sortiert. Dieser Job hat mir entgegen vielen Erwartungen großen Spaß gemacht, weil ich echte Wertschätzung erfahren habe. Das war später bei nicht all meinen Folgejobs der Fall. Als Reinigungs- und Servicekraft in einem Hotel habe ich benutzte Kondome aus den Bettlaken gepult; in einer Kinderkochschule habe ich mehr die Eltern als die Sprösslinge unter Kontrolle halten müssen, und in einem Hamburger Friseursalon habe ich reichen Menschen in den Mantel geholfen, ohne ein Danke zu hören.

Mittlerweile arbeite ich als freie Journalistin, habe aber keinen akademischen Abschluss und bin damit wohl eine Ausnahme in meiner Branche. Tarifverträge erinnern mich daran, dass auf meinem Lebenslauf etwas fehlt – oder anders gesagt: Sie gaukeln mir vor, dass meine Arbeit mit einer einfachen journalistischen Ausbildung einen anderen Wert hat als die von Akademiker*innen.

Ursprünglich war es deswegen auch die Hoffnung meiner Eltern, dass ich als Erste in der Familie die Chance ergreife und an die Universität gehe, um einen hohen Bildungsabschluss anzusteuern. Meine Mutter, die seit über zwanzig Jahren als Schulsekretärin arbeitet, hatte die Möglichkeiten dazu nicht. Und auch mein Vater musste sein Studium neben seinem Vollzeitjob an einer Abendschule nachholen, weil es finanziell gar nicht anders möglich war. Dass die eigene Tochter ein Studium abbrach und sich für eine journalistische Ausbildung entschied, ließ sie den Kopf schütteln. Ihre Sorge war irgendwo berechtigt, denn seit Jahren werden Menschen mit einfacher Berufsausbildung degradiert, schlechter bezahlt und benachteiligt. Auch diesem Missstand werde ich in diesem Buch auf den Grund gehen.

Heute arbeite ich neben meiner journalistischen Tätigkeit als Beraterin für Unternehmen, die junge Zielgruppen erschließen oder junge Mitarbeitende für sich gewinnen wollen. Ich profitiere dabei von vielen Privilegien: Ich schätze meine zeitliche und räumliche Flexibilität und weiß, dass Menschen wie zum Beispiel Pflegekräfte davon nur träumen können. Ich habe mittlerweile das finanzielle Wissen, um mich frühzeitig um meine Altersvorsorge zu kümmern, und bin mir sicher, dass dieses Thema viele Gleichaltrige ängstigt. Und natürlich ist es auch ein Privileg, für die hier gesammelten Gespräche in die Führungsetagen so vieler Unternehmen vorzudringen, um Menschen zu treffen, die wiederum noch mehr Privilegien und vor allem Macht haben.

Die beschriebenen Begegnungen sind daher auch der Versuch, die Arbeitswelt von morgen gerechter und menschlicher zu machen – oder ihr zumindest einen Anstoß in diese Richtung zu geben. In der Stellenausschreibung, auf die sich die Manager*innen in meinem Buch bewerben, steht deshalb:

»Gesucht werden Führungskräfte, die das Menschsein nicht verlernt haben und ein nachhaltiges Wirtschaften verfolgen, von dem auch noch nachfolgende Generationen ganzheitlich und langfristig profitieren.«

Bedeutet der Abbau von Hierarchien den Zerfall der Autorität, Waldemar Zeiler?

(EINHORN)

Seit zehn Minuten starre ich in das Kühlregal. Ich stehe im EDEKA auf der Osterstraße in Hamburg und überlege, was ich kaufen soll. In der WhatsApp stand, dass alle etwas mitbringen sollen, Tommy würde außerdem Phở-Suppe mit Tofu kochen. Weil er keine klaren Ansagen gemacht hat, schwanke ich nun zwischen Eistorte mit Waldfrüchten und den kleinen Browniekuchen, die ich zusammen mit Vanilleeis kaufen könnte. Wenn ich besonders schnell mit dem Fahrrad fahre, sollte das Zeug in meinem Jutebeutel auch nicht schon geschmolzen sein, bevor ich bei Tommy ankomme. Laut Verpackung brauchen sie im Backofen nur sieben Minuten. Nach langem Hin und Her entscheide ich mich für die Brownies und das Eis, bezahle an der Kasse und springe aufs Rad.

Tommy wohnt nur ein paar Straßen weiter in Eimsbüttel. Die Tür zu dem Wohnhaus steht wie gewohnt offen, und ich sprinte die erste Treppe hoch. Im dritten Stockwerk werde ich langsamer, und als ich ganz oben angekommen bin, stöhne ich fast vor Anstrengung. Die Luke zum Dach ist geöffnet, und ich höre schon die Musik und lautes Gelächter von oben. Ich rücke meinen Jutebeutel auf der Schulter zurecht und klettere die einzelnen Sprossen hoch. Oben angekommen sehe ich, wie die Abendsonne über den Dächern Hamburgs steht und den Himmel über der Stadt in ein feuriges Rot färbt.

»Sorry, ich bin zu spät … Happy Birthday!«, juble ich, als Tommy mich entdeckt und mir den Jutebeutel abnimmt, damit ich besser aus der Luke klettern kann.

»Kein Stress. Toll, dass du da bist«, sagt er und drückt mich ganz fest, als ich sicher auf beiden Füßen stehe. Er hat sich heute einen neuen Ohrring stechen lassen, sehe ich, während ich ihn umarme. Der silberne kleine Ring passt zu seiner großen Brille, die ihm auf der Nase sitzt.

»Mega!«, kommentiere ich und strahle ihn an. »Ich habe Brownies und Vanilleeis mitgebracht«, sage ich fast schon stolz.

»Oh, noch mehr Schokolade!«, lacht Tommy und zeigt auf drei Kuchen, die ein paar Meter weiter auf dem Dach stehen. Ein Typ, den ich nicht kenne, schneidet sich gerade ein Stück davon ab.

»What? Alles Schoko? Oh Mann, nächstes Mal musst du sagen, was ich genau mitbringen soll«, sage ich und verziehe das Gesicht. Hätte ich mal doch die Eistorte mit den Waldfrüchten genommen, denke ich und gehe zum provisorischen Buffet, das auf dem Flachdach aufgebaut wurde. Dort stopfe ich die Brownies und das Eis in eine rumstehende Kühltruhe. Daneben steht ein Campinggasherd, auf dem Tommys legendäre Phở-Suppe köchelt.

»Trotzdem danke«, sagt Tommy. Um Platz zu schaffen, nimmt er ein Bier und eine Apfelschorle aus der Truhe und öffnet beides mit dem Feuerzeug. Als ich mit dem Verstauen fertig bin, erspähe ich meine Freundin Pia, die am Schornstein sitzt und ziemlich genervt guckt.

»Oh, was geht denn bei Pia?«, frage ich Tommy.

»Ach, keine Ahnung … irgendwas mit der Arbeit?«, mutmaßt er und wandert wieder Richtung Dachluke, um eine weitere Person zu begrüßen.

»Na, du?«, sage ich zu Pia und stoße meine Apfelschorle gegen ihre Bierflasche, sodass sie kurz zusammenzuckt.

»Oh, hab dich gar nicht kommen sehen«, sagt sie erschrocken. Meine Freundin studiert in Berlin Medizin und ist das Wochenende zu Besuch, um Tommys Geburtstag mit uns zu feiern.

»Was ziehst du so einen Flunsch?«, frage ich sie und setze mich auf den Boden. Ich lehne mich mit dem Rücken an den Schornstein und genieße den Ausblick. Pia erzählt mir währenddessen, dass sie von ihrem Chef genervt sei. »Der akzeptiert gar keine anderen Gedanken. Nur seine Meinung zählt«, sagt sie und skizziert mir kurz, worum es in dem Konflikt geht. Aber weil Pia gerade in einem Krankenhaus ihr Praxisjahr macht und mir irgendwas von Laborergebnissen erzählt, kann ich ihr nur halb folgen. »Er hat dann jedenfalls vor der gesamten Gruppe gesagt, dass ich mich lieber an sein Lehrbuch halten sollte und mir nicht unnötig den Kopf zerbrechen muss … Er ist so ein autoritärer, respektloser Macho-Idiot!«, sagt sie wütend.

»Also ich verstehe zwar nichts von den Laborwerten, aber auf das Lehrbuch ist in der Medizin doch meistens Verlass, oder?«, frage ich verwirrt.

»Natürlich ist auf das Lehrbuch Verlass, aber manchmal muss man eben nicht nur A und B kombinieren, sondern auch mal C hinterfragen. Aber er will mir das eigene Denken quasi absprechen, und ich soll nur nachplappern, was er sagt. Wie soll denn so aus mir eine gute Ärztin werden, wenn mein Ausbilder so tickt?«, fragt Pia, und jetzt verstehe ich, was sie meint. Sie fand es respektlos, wie er ihr seine Meinung aufgedrückt hat und sie auch noch in der Teamrunde infantilisiert hat.

Tommy, der sich mittlerweile auch zu uns gesellt hat, versucht mit seinen Fingern Pias Mundwinkel nach oben zu ziehen. Sie haut genervt seine Hand weg.

»Weißt du, was das Problem ist? Er hat die Expertise gepachtet«, sagt Tommy.

»Gepachtet? Was redest du da? Er hat ja Expertise, die will ich ihm gar nicht absprechen – der Typ ist schließlich Arzt, und ich weiß auch, dass ich viel von ihm lernen kann. Aber diese Bevormundung nervt. Er behandelt mich manchmal wie ein Kind«, sagt Pia in einem sehr angefressenen Tonfall, über den Tommy zum Glück auch an seinem Geburtstag lachen kann.

»Mit der gepachteten Expertise meine ich, dass er im alleinigen Besitz von Kompetenz ist und du nur die Empfängerin dieser Kompetenz. Es gibt also eine Frage, und nur seine Antwort ist richtig. In der Philosophie nennt man das Expertenberatung. Besser ist aber die existenzielle Beratung«, sagt Tommy, und seine Augenbrauen springen in die Höhe. Er zieht seinen Tabak aus der Hosentasche und steckt sich einen Filter zwischen die Lippen. »Bei der existenziellen Beratung weiß zunächst niemand, was die Antwort ist, und das Problem wird gemeinsam betrachtet«, nuschelt er weiter. Dadurch fühlen sich alle Beteiligten bei der Suche nach der Antwort mehr involviert und wertgeschätzt. Das Ergebnis sei dann akzeptierter.

»Okay, und seit wann interessierst du dich für Philosophie?«, fragt Pia skeptisch.

»Tue ich nicht, hab’s nur heute Morgen zufällig im Radio gehört und fand es ziemlich sinnig«, sagt Tommy. Pia und ich starren ihn wortlos an, und ich kann mir bildlich vorstellen, wie Tommy heute Morgen noch völlig verpennt in Boxershorts und mit Zahnbürste im Mund durch seine Wohnung spaziert ist und nebenbei eine Philosophiesendung gehört hat. Grinsend schüttle ich den Kopf. Er leckt das Paper an und steckt sich sein Bastelergebnis hinters Ohr.

»Wie lange musst du diesen medizinischen Ohrring jetzt eigentlich tragen?«, will ich von ihm wissen, und Pia verdreht bei dem abrupten Themenwechsel die Augen.

»Hallo, es ist Friday! Dein autoritärer Macho-Idiotenchef aus den Fünfzigern hat jetzt nicht auch noch unser Wochenende gepachtet!«, sage ich ihr lachend, und irgendjemand dreht die Musik lauter. Ein paar Stunden später, als der Himmel schon nicht mehr rot leuchtet, beschwert sich ein Nachbar im Bademantel über den Lärm, und ich biete ihm als Entschuldigung einen der eingefrorenen Brownies aus der Kühltruhe an.

DIE MILLIONEN

Am Montag kommen Pia und ich mit einem frühen Zug am Berliner Hauptbahnhof an. Wir verabschieden uns am Gleis, sie muss in die Klinik, und ich fahre mit der S5 Richtung Warschauer Straße und von dort aus mit der U1 weiter. Es ist kurz vor zehn, und in Berlin sind schon fast dreißig Grad. Die Hitze staut sich in den Straßen, und in der U-Bahn recke ich meinen Hals Richtung offenes Fenster, wo mir zumindest etwas Fahrtwind entgegenkommt. Am Görlitzer Bahnhof steige ich aus, in der Skalitzer Straße 100 laufe ich mit meinen Badelatschen und Blümchenrock in einen Hinterhof voller Graffiti. Dort stehen Fahrräder, Mülltonnen und ein großer Baucontainer. Die Tür zum Wohnhaus steht offen, der Flur wird gerade renoviert. Ich schleppe mich und meinen Rucksack das Treppenhaus hoch, bis ich in einem Stockwerk ankomme, wo die Tür offen steht. Direkt im Eingangsbereich entdecke ich einen Spielautomaten mit Greifarm, wie man ihn vom Jahrmarkt kennt. Zu greifen sind bunte Kondompackungen, auf dem Automaten steht: »Die Eerde issszzt eiiine Szsscheeide!«

»Hallo?«, rufe ich in den Raum rein und marschiere durch. Rechts ist eine offene Küche mit einem XXL-Kühlschrank, links entdecke ich einen pinken Kasten an der Wand, der etwa so groß ist wie ich und eine Gebärmutter zeigt, deren einzelne Teile wie in einem Schulbuch beschriftet sind. Oben drüber steht in dicken Buchstaben: »Untenrummel«.

»Hallo!«, kommt es zurück, und ich sehe ein Großraumbüro, in dem zwei Leute an ihren Schreibtischen sitzen.

»Hey, ich bin Ronny. Ich suche Waldemar, ist der schon da?«, frage ich die junge Frau hinter dem Bildschirm, und sie zeigt auf eine Tür, die ebenfalls offen steht. Da sehe ich ihn, in lilafarbenen Shorts und schwarzen Flipflops. Seine Haare hat er zu einem Zopf hochgebunden, den Vollbart trägt er lang und wuschelig.

»Hey, schön, dass du da bist!«, sagt er, und wir umarmen uns zur Begrüßung. Wir kennen uns schon.

Waldemar Zeiler ist 1982 in Kasachstan geboren und im Alter von sieben Jahren mit seiner Familie nach Deutschland gezogen. Er ist einer der beiden Gründer des Berliner Unternehmens einhorn und beschäftigt über 25 Mitarbeitende. Gemeinsam produzieren sie ökologische und faire Kondome und Periodenprodukte, die mittlerweile in zahlreichen Drogeriemärkten in Deutschland vertrieben werden. Das Unternehmen, das 2015 als Start-up gestartet hat, setzt mittlerweile Millionen um und fällt besonders dadurch auf, dass es Dinge anders macht. Damit sind nicht nur die Kondompackungen gemeint, die ein besonders auffälliges Produktdesign haben, oder die Kampagnen, die das Menstruieren als etwas so Großartiges darstellen, dass bei Männern ein Periodenneid aufkommt. »Einhorn tickt auch intern anders als die meisten Unternehmen«, sagt Waldemar, der mir in der Küche ein Wasserglas füllt.

Ich treffe ihn in seiner letzten Arbeitswoche an, bevor er ein sechsmonatiges Sabbatical startet und sein Smartphone gegen ein Handy aus einem anderen Jahrtausend tauscht – nur noch Anrufe oder SMS, beides auf ein Minimum reduziert. Es ist Waldemars Versuch, mit seinen persönlichen Strukturen zu brechen und sich selbst zu hinterfragen. Passend dazu möchte ich in unserem heutigen Gespräch erfahren, wie ein Unternehmen veraltete Arbeitsweisen und Hierarchien gezielt abschaffen kann und welche Rolle Autorität dabei spielt. Ich möchte wissen, ob Kompetenz und Respekt etwas sind, das man per Jobtitel zugesprochen bekommt, und auch, welchen Wert selbstständiges und kritisches Denken in unserer Arbeitswelt heute hat.

»Früher war dein Plan, mit dreißig Jahren Millionär zu sein. Hat es geklappt?«, frage ich, als wir in einem kleinen Holzseparee Platz nehmen, das im Großraumbüro als Rückzugsort dient. Bei den mittlerweile 32 Grad, die in Berlin herrschen, fühlt es sich trotz offenen Fensters eher wie eine finnische Sauna an. Waldemar zieht die Tür zu, deren Griff ein Holzpenis ist, und setzt sich im Schneidersitz auf die Bank. Seine Flipflops liegen vor ihm auf dem Boden: »Joar, vielleicht zwischenzeitlich auf dem Papier. Aber mein Mitgründer Philip und ich haben uns 2019 enteignet, und um Geld geht es längst nicht mehr.«

»Warum war die Enteignung so wichtig für das Unternehmen?«, will ich wissen und setze mich gegenüber auf die Bank. Mein Wasserglas stelle ich auf dem Tisch vor mir ab.

»Na ja, das war ein langer Prozess. Ich habe mich gefragt, warum ich Gründer geworden bin. Anfangs waren meine Leidenschaft und Neugier für Neues meine große Motivation«, leitet Waldemar ein. In der zwölften Klasse entstand dadurch mit seinem Cousin die Geschäftsidee, für Mitschüler*innen Lebensläufe und Bewerbungen zu schreiben, wenn diese ein Praktikum oder eine Ausbildung suchten. Die Erfolgsquote lag bei einhundert Prozent – allerdings hatten sie auch nur eine Kundin. »Sie war sehr zufrieden und hat mit unserem Anschreiben einen Ausbildungsplatz zur Hotelfachfrau bekommen«, erinnert sich Waldemar lachend.

»Damals ging es dir also um die Neugier. Wann ist es umgeschlagen?«, frage ich.

»Irgendwann bin ich in diese Wirtschaftswelt geraten, war in den USA und habe Bücher von großen Unternehmern wie Warren Buffett, Bill Gates und Richard Branson gelesen. Dadurch war meine Motivation nicht mehr nur, etwas Neues zu entdecken, sondern auch, eine messbare Zahl zu erreichen – vielleicht Millionär zu werden. Für ein Unternehmen kann diese Motivation bedrohlich werden und auch das Miteinander im Team gefährden. Das wollten wir verhindern«, antwortet er.

Für Waldemar waren die Demokratisierung von Macht und der Abbau von Hierarchien die Lösung. Der erste Schritt dafür war die Enteignung. Das Unternehmen einhorn gehört seitdem gewissermaßen sich selbst. Gewinne werden reinvestiert und bleiben im Unternehmen.

Ein Konzept, das mittlerweile auch auf politischer Ebene diskutiert wird: Die neue Rechtsform nennt sich »Gesellschaft mit gebundenem Vermögen« und ist ein Mix aus GmbH und Stiftung. Den Gründer*innen oder der Unternehmensführung bleibt so die Möglichkeit bestehen, das Unternehmen zu leiten, aber sie können sich nicht mehr wie am Süßigkeitenschrank nach Lust und Laune an den Gewinnen bedienen. Und vor allem kann das Unternehmen nicht mehr wie ein Kartoffelsack verkauft werden, sondern gehört sich selbst.

DIE LEGEMASCHINEN

Der zweite Schritt bestand darin, aus den Industriehühnern selbstständige Freilandhühner zu machen. Mit diesem Vergleich beschreibt Waldemar den Prozess, Unternehmensentscheidungen nicht mehr im Chefzimmer zu treffen, sondern das Team miteinzubinden und in Entscheidungsfindungen zu schulen.

»In unserer Sozialisation geht es in erster Linie darum, nach den Regeln zu funktionieren und ähnlich wie Legehennen Befehle auszuführen. In der Industrie werden die Tiere in kleinen Käfigen gehalten, bekommen Futter und müssen viele Eier legen«, erklärt Waldemar mir den Vergleich. Wenn man diese Industriehennen dann aber auf eine grüne Wiese setzt, seien sie nicht überlebensfähig. Die Sonne sei zu grell, ihre Beinchen zu schwach und sie fänden nicht selbstständig Nahrung. Bildlich ausgedrückt wollte Waldemar aus seinem Team und sich selbst Freilandhühner oder sogar Wildhühner machen, die in der Lage sind, abteilungsübergreifend zu denken, eigene Entscheidungen zu treffen und sich selbst zu organisieren und zu reflektieren.

Ich für meinen Teil tat mich schon immer schwer damit, ein Industriehuhn zu sein. In der Schule war ich mittelmäßig unterwegs, die fünf in Mathe war Standard, und die Vokabeln wollten nicht in meinem Kopf bleiben, wenn ich sie mir stumpf durchgelesen habe. In Hühnermetaphorik ausgedrückt, erbrachte ich wohl nicht die Anzahl an Eiern, die in einem Industriestall von mir erwartet wurden. Trotzdem bin ich mit meinem durchschnittlichen Abitur erst mal an die Universität gegangen, weil ich dachte, dass man das eben so macht. Und obwohl ich mit Modejournalismus und Medienkommunikation nichts Staubtrockenes studiert habe, war ich innerlich froh, als mir ein Verlag ein Volontariat angeboten hat. Mein Studium habe ich abgebrochen, die Theorie gegen Praxis getauscht. Gehadert habe ich natürlich trotzdem lange. Erst recht, als ich meine Festanstellung verließ, um mich selbstständig zu machen. Denn wie Waldemar schon sagt, ist die Futtersuche als Freilandhuhn alles andere als leicht, und gelegentlich kommt auch der Fuchs vorbei. Ein verirrtes Industriehuhn ist dann das erste, das draufgeht.

In unserer finnischen Sauna schlage ich meine Beine übereinander und lehne mich gegen die Wand. Ich gucke Waldemar an. »Eigeninitiative und das eigene Denken werden gewissermaßen schon in der Schule unterdrückt, weil es oftmals nur eine richtige Lösung gibt. Wir lernen gar nicht, aktiv über den Tellerrand oder über die Abteilungsgrenze hinauszudenken. Warum haben die Verantwortlichen Angst, das Schulsystem und damit auch unser Arbeitssystem zu verändern?«, frage ich und suche die Wurzel des Problems. Waldemar grübelt im Schneidersitz darüber, ob es wirklich Angst oder eine Unfähigkeit des Schul- und Arbeitssystems sei. »Ich glaube, wir haben uns selbst eine Zwangsjacke verpasst, aus der wir nun nicht mehr rauskommen«, vermutet Waldemar. In Zeiten der Industrialisierung sei es womöglich nützlich gewesen, dass Menschen stumpf einer einzigen Aufgabe in einer langen Kette nachgingen. Durch die Globalisierung konnten diese einfachen Prozesse aber automatisiert und digitalisiert werden. »Was wir nun brauchen, sind Menschen, die um die Ecke denken«, leitet Waldemar ein. »Wir haben einen Föderalismus, und jedes Bundesland kocht sein eigenes Süppchen. Aber eigentlich müsste es einen großen Masterplan für die Bildung geben, der dann im Kleinen optimiert wird. Den Masterplan gibt es gar nicht, weil alle Bundesländer immer, sobald irgendwas Größeres kommt, sich dagegen sperren. Sie haben Angst, ihre Hoheit zu verlieren, und denken nur an Besitzstandswahrung«, erklärt Waldemar weiter, und so schließt sich der Kreis für mich.

»Veränderungen und Fortschritt werden also verhindert, wenn einzelne Gruppen denken, die Expertise für sich gepachtet zu haben, und allein auf dieser Basis Entscheidungen treffen, die von anderen dann nicht hinterfragt, sondern einfach nur befolgt werden sollen«, fasse ich zusammen und denke wieder an Tommy und seine Philosophiesendung.

Dabei erörtern Studien, dass wir eigenständiges und reflektiertes Denken in Zukunft dringend brauchen: Routinierte Jobs werden durch künstliche Intelligenz ersetzt oder durch die Digitalisierung verschlankt. Die Tätigkeiten, die hingegen bis 2035 und darüber hinaus stark zunehmen werden, erfordern in erster Linie Empathie, Kreativität und ein analytisches und kritisches Denken.3 Anstatt diese Eigenschaften aber zu fördern, wird Menschen, die aus der Reihe tanzen und sich festen Systemen nicht bedingungslos fügen wollen, oft ein gewisses Autoritätsproblem nachgesagt. Sie werden als störend und aufdringlich abgestempelt, obwohl ihre Weitsicht eigentlich ein Talent ist, das wertgeschätzt werden sollte.

»Ich habe mal bei einem Headhunter-Unternehmen in der Schweiz gearbeitet«, erzählt mir Waldemar von einem seiner vielen Jobs vor seinem Unternehmertum. Damals musste er Kandidat*innen für bestimmte Stellen finden. Im besten Sinne des Geschäftsmodells hat er sich überlegt, wie er die Aufmerksamkeit von vielen potenziellen Kandidat*innen bekommen kann. »Ich habe in Zürich beobachtet, welche Geschäftsleute bestimmter Branchen in welche Restaurants zum Mittagessen gehen. In diesen Restaurants gab es Papiertischdecken, und irgendwann habe ich gedacht, dass wir diese bedrucken sollten. Menschen, die offen für einen neuen Job sind, hätten so auf uns aufmerksam werden können«, gibt Waldemar wieder und entknotet seine Beine aus dem Schneidersitz. Ich merke, wie grandios er die Idee immer noch findet, als er mir davon erzählt. Sein damaliger Chef war nicht so begeistert. »Er hat mir gesagt, dass das Marketing sei. Dafür sei das Team in Frankreich zuständig. Ich solle einfach meinen eigenen Job machen«, berichtet Waldemar und reißt die Augen auf. »Aber woher sollen die Leute aus Frankreich die Papiertischdecken in Zürich kennen? Warum also nicht mal die Idee einbringen?«, fragt er mich nun wesentlich lauter. Er hebt seine Hände vor sich, als würde er eine imaginäre Papiertischdecke vor sich halten, die er auf keinen Fall loslassen will, so genial findet er den Einfall noch immer. Während ich bei diesem Anblick anerkennend nicke, war sein damaliger Chef anderer Meinung. Das Denken über den Tellerrand hinaus wurde nicht wertgeschätzt, und Waldemar hat nach sieben Monaten gekündigt – wie fast alle seine Jobs.

DIE AUTORITÄT

»Hast du ein Problem mit Autorität?«, frage ich, und Waldemar findet die Frage doof.

»Was ist Autorität? Wenn es so was wie natürliche Autorität gibt, habe ich kein Problem. Wenn eine Person sich als Autoritätsperson aufbaut, nur weil sie einen bestimmten Titel hat, habe ich ein Problem«, sagt er schulterzuckend.

»Findest du, meine Generation hat ein Autoritätsproblem?«, frage ich weiter.

»Ihr habt halt gar keinen Bock auf Autorität, so nehme ich das zumindest wahr«, sagt er und überlegt kurz. »Das ist zum Teil berechtigt, weil sich die Welt unter den älteren Generationen zum Negativen verändert hat und wir den Planeten vor den Abgrund getrieben haben. Gleichzeitig wünsche ich mir von jungen Menschen manchmal etwas mehr Wertschätzung und Respekt vor Erfahrung«, ergänzt er. Ich mache eine Bewegung mit dem Kopf, die sowohl Zustimmung als auch Ablehnung bedeuten kann, und runzle die Stirn.

»Wie siehst du das denn?«, fragt er mich daraufhin zurück.

»Ich sehe auch, dass wir lauter sind und uns mehr auflehnen. In Einzelfällen lässt sich sicher über die Art und Weise streiten, aber meistens finde ich es richtig, Dinge zu hinterfragen. Für mich ist Autorität unabdingbar an Respekt gekoppelt – für beide Seiten. Wenn eine ältere Person mir nicht mit Respekt und auf Augenhöhe begegnet, nehme ich sie auch nicht als Autoritätsperson wahr«, sage ich. Dann erzähle ich Waldemar von meiner Freundin Pia, ihrer Arbeit im Krankenhaus und dem autoritären Auftreten ihres Chefs, der sie vor der gesamten Gruppe bevormundet und sie in die Rolle des Lehrlings verwiesen hat.

»Ist das jetzt respektlos von ihr oder autoritär von ihm?«, frage ich ihn.

»Nein, das klingt einfach nach einem Arschloch«, antwortet Waldemar ziemlich klar. »Eine natürliche Autorität bedeutet, dass Leute gern und freiwillig von dir lernen. Diese Art von Demütigung ist absoluter Schwachsinn und letztlich das Ergebnis toxischer Männlichkeit. Das ist patriarchal, dieses Wort trifft es viel besser als autoritär«, sagt er und schüttelt sich so sehr, dass es mich schon fast freut. Tatsächlich liegt das Patriarchat ausgesprochen nah an dem, was oft als autoritär beschrieben wird.

Die deutsche Philosophin Prof. Dr. Hilge Landweer hat einmal analysiert, wie männlich Autorität ist. Dabei hat sie festgehalten, dass Frauen nach wie vor wesentlich seltener eine natürliche Autorität zugeschrieben werde und wenn doch, dann eine mütterliche Autoritätsform in Verbindung mit Fürsorge. Seit dem Nationalsozialismus sei das Wort »Autorität« immer mehr aus unserem Wortgebrauch verschwunden, dabei müssen wir von einer negativen und einer positiven Autorität unterscheiden. Schlecht sei die einschüchternde Autorität, die laut der Expertin letztlich auf Angst beruhe und sich gegen Kritik immunisiert. Als gut ließe sich ihr zufolge eine Autorität bezeichnen, die sich auch mal infrage stellen oder auch kritisieren lässt. Diese Art von Autorität wird von anderen als fürsorglich und angenehm empfunden, wodurch sie der Autoritätsperson auf eine ganz selbstverständliche Weise sehr viel Respekt zollen und ausgesprochen offen sind, von ihr zu lernen.4

Ich frage mich, ob der zugespitzte Nachwuchsmangel in einigen Branchen am veralteten Autoritätsbild liegt, das gewisse Berufe noch bestimmt. So beklagen sich zum Beispiel die Bundeswehr und die Bundespolizei schon seit Jahren über fehlenden Nachwuchs. Gleichzeitig sind das Branchen, in denen Hierarchien und eine patriarchale Autorität noch eine besonders große Rolle spielen, mit denen sich aber immer weniger junge Menschen identifizieren können. Ganz im Gegenteil, sie lehnen sich sogar teilweise auf, wie der Jahresbericht zur Bundeswehr mit einigen Fallbeispielen zeigt:

»Aus Verärgerung darüber, dass ein Gefreiter während der Wachausbildung zu lachen anfing, soll sein Gruppenführer ihm aus einer Entfernung von etwa einem Meter eine für Übungszwecke verwendete und der Pistole P8 täuschend ähnliche Softair-Pistole für etwa fünf Sekunden vor den Kopf gehalten haben, um ihn einzuschüchtern. Hierbei soll er gegenüber dem Gefreiten sinngemäß geäußert haben: ›Ist das jetzt immer noch lustig?‹ Die Softair-Pistole soll er ohne die notwendige Genehmigung in die Kaserne eingebracht haben. Darüber hinaus soll er eine mit leeren Pfandflaschen vollständig gefüllte Tonne ausgeleert und den anwesenden, ihm unterstellten Rekruten befohlen haben, alle Flaschen wieder in dieselbe Tonne zu werfen.«

Die restlichen Anwesenden haben den Gruppenführer gemeldet, der anschließend wegen Verletzung seiner Dienstpflichten vor dem Truppendienstgericht angeschuldigt wurde.5 So eine Konsequenz zieht pures Arschlochverhalten, wie Waldemar es nennen würde, allerdings nur selten nach sich. Führungskräfte, die sich selbst als Autoritätspersonen sehen möchten, genießen häufig einen besonderen Schutz.

DIE SCHNEEKUGEL

»Wenn Führungskräfte ihre zugeschriebene Autorität durch Jobtitel abgeben, indem sie Hierarchien gezielt abbauen wollen, kann das auch etwas mit dem Ego machen. Wie war das bei dir?«, frage ich Waldemar ziemlich direkt, und er nimmt einen Schluck aus seinem Wasserglas, das vor ihm auf dem Tisch steht. Er räuspert sich kurz.

»Mhm, mit meinem Ego habe ich wahrscheinlich heute noch Probleme. Früher habe ich definitiv viel Bestätigung von außen gebraucht. Heute ist es wohl immer noch so«, gesteht er.

»Wann hast du das letzte Mal etwas für die Bestätigung gemacht?«, hake ich nach.

»Das passiert wahrscheinlich ständig – auf Social Media zum Beispiel! Ich frage mich dann, ob ich etwas poste, weil es mir wirklich wichtig ist oder weil ich Bestätigung haben möchte. Und manchmal bin ich mir da gar nicht so sicher«, gesteht er.

Ich habe in den letzten Monaten auf Instagram gesehen, wie sich Waldemar um die in Berlin ankommenden Menschen aus der Ukraine gekümmert hat, die vor Putins Angriffen flohen. Er stand ein paar Tage in einer Warnweste am Hauptbahnhof und hat die Menschen am Gleis abgefangen und zu Ansprechpartner*innen der Hilfsorganisationen am Bahnhofsvorplatz geführt. Weil er selbst im Kindesalter mit seiner Familie aus Kasachstan in Deutschland ankam, weiß er schließlich aus eigener Erfahrung, wie es ist, in einem anderen Land anzukommen, dessen Sprache man erst mal nicht mächtig ist.

»Wenn dann positives Feedback kommt, kann ich nicht mehr ganz unterscheiden, was mein erster Antrieb war. Deswegen mache ich in meinem Sabbatical jetzt auch sechs Monate eine Social-Media-Pause, gehe keine neuen Projekte an und werde so auch keine Bestätigung von außen bekommen«, sagt Waldemar. Weil er möchte, dass sein gesamtes Team diese Möglichkeit für sich nutzen kann, hat er die Entscheidung des Gehaltsrats befürwortet, allen Mitarbeitenden pro Jahr einen Monat voll bezahltes Sabbatical anzubieten. Zusätzlich zum Urlaub, der in dem Unternehmen aber eh allen unbegrenzt zur Verfügung steht. Jede*r nimmt sich so viele freie Tage, wie eben nötig.

»Krass«, lautet meine kurze Reaktion zum Sabbatical-Plan.

Ich weiß, dass sich Waldemar vor der Gründung von einhorn schon einmal ein Sabbatical genommen hat. Damals hat er noch mit großen Investor*innen zusammengearbeitet und gerade ein Start-up ins Leben gerufen, das eine Art Online-Gelbe-Seiten für handwerkliche Betriebe war. Aber der Druck der Geldgebenden wurde zu hoch, der Workload irgendwann zu doll. »Ich musste damals die Stopptaste drücken, weil ich einfach total lustlos war, morgens müde aufgewacht bin und im Job nur die Stunden gezählt habe, bis ich wieder nach Hause konnte, um mich hinzulegen. Dabei bin ich eigentlich ein totaler Frühaufsteher und voller Energie«, erinnert sich Waldemar an die klassischen Symptome einer Erschöpfungsdepression, die im Volksmunde auch als Burn-out bezeichnet wird. Er ließ sich die Erkrankung damals nicht ärztlich bescheinigen und suchte keine Praxis auf, aber erkannte die Alarmsignale früh. Dennoch zog sich der Prozess, bis er sich eine vertretende Geschäftsleitung suchte und den Investor*innen sagte, dass er eine Weltreise machen werde.

»Hast du ihnen damals gesagt, was los war?«, frage ich.

»Nein, nicht wirklich. Mir war das sehr unangenehm. Ich habe es damit begründet, dass ich eine andere Person an der Spitze des Unternehmens für effektiver halte«, sagt Waldemar. Dann packte er seinen Rucksack und flog nach Südamerika, wo er gedanklich die Bücher von Warren Buffett und Bill Gates verbrannte.

»Ich wollte keinen Zahlen mehr hinterherrennen und auf keinen Fall ein weiteres Mal mit Investor*innen gründen. Und am wichtigsten: Ich wollte es nie wieder so weit kommen lassen, mental so fertig zu sein«, erinnert er sich an die Reise und schüttelt den Kopf.

»Und jetzt? Bist du nun trotzdem wieder an einem ähnlichen Punkt?«, frage ich vorsichtig.

»Ich brauche einfach eine Pause … Es ist wieder zu viel geworden, daran ist jedoch nicht die Arbeit bei einhorn schuld. Hier ist alles cool, das Fundament ist stabil. Ich habe aber zu viel ehrenamtliche Arbeit nebenbei gemacht und mache mir durchgehend Gedanken um zukünftige Projekte, die unsere Wirtschafts- und Bildungswelt gerechter machen sollen. Dadurch habe ich meinen klaren Fokus verloren, und den möchte ich im Sabbatical wieder herstellen«, sagt er, und ich nicke anerkennend.