8,99 €

Mehr erfahren.

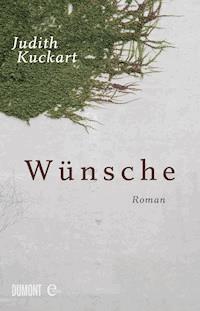

- Herausgeber: DUMONT Buchverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Silvester in einer kleinen Stadt: Vera geht schwimmen. Es ist ihr 46. Geburtstag, zu Hause warten wie jedes Jahr ihr Mann, ihr Sohn und ihre Freunde, um gemeinsam zu feiern. Da findet sie im Schwimmbad den Ausweis einer anderen Frau und haut ab. Nach London, wo sie sich mehr erhofft, als ihr bisheriges Leben ihr bieten konnte. Am selben Tag feiert Friedrich Wünsche die Wiedereröffnung seines Warenhauses. Er hat es geerbt und hegt große Träume. Was wäre ein besserer Ort für Utopien als das »Haus Wünsche«? ›Wünsche‹ erkundet, ob ein besseres Leben möglich wäre. Ob man nach dem Neuanfang ein anderer ist – oder nur um eine Lebenslüge leichter. Vera und die anderen Geburtstagsgäste, die sich einen Silvesterabend lang Sorgen um sie machen, erwartet ein Jahr voller Veränderung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 423

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Silvester in einer kleinen Stadt: An ihrem sechsundvierzigsten Geburtstag haut Vera aus ihrem Leben ab. Nach London, zu ihren Träumen.

Am selben Tag feiert Friedrich Wünsche die Wiedereröffnung seines Warenhauses. Er hat es geerbt und hegt große Pläne. Was wäre ein besserer Ort für Utopien als »Haus Wünsche«?

›Wünsche‹ erkundet, ob ein besseres Leben möglich wäre. Ob man nach dem Neuanfang ein anderer ist — oder nur um eine Lebenslüge leichter. Vera und die anderen Geburtstagsgäste, die sich einen Silvesterabend lang Sorgen um sie machen, erwartet ein Jahr voller Veränderung.

© Burkhard Peter

Judith Kuckart, geboren 1959 in Schwelm (Westfalen), lebt als Schriftstellerin und Regisseurin in Berlin. Sie veröffentlichte bei DuMont den Roman ›Lenas Liebe‹ (2002), der 2012 verfilmt wurde, den Erzählband ›Die Autorenwitwe‹ (2003), die Neuausgabe ihres Romans ›Der Bibliothekar‹ (2004) sowie die Romane ›Kaiserstraße‹ (2006), ›Die Verdächtige‹ (2008), ›Wünsche‹ (2013), ›Dass man durch Belgien muss auf dem Weg zum Glück‹ (2015) und ›Kein Sturm, nur Wetter‹ (2019). Judith Kuckart wurde mit zahlreichen Literaturpreisen und Stipendien ausgezeichnet.

www.judithkuckart.de

Judith Kuckart

Wünsche

Roman

Die Autorin dankt der LANDIS&GYR Stiftung für die Unterstützung bei dem Romanprojekt.

eBook 2013

© 2013 DuMont Buchverlag, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Hafen Werbeagentur, Hamburg

Umschlagabbildung: © Burkhard Peter

Satz: Fagott, Ffm

eBook-Konvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck

ISBN eBook: 978-3-8321-8707-1

www.dumont-buchverlag.de

I.

Morgen

1.

Sie schließt den obersten Knopf des Mantels. Winter. Auch die Autos stehen jetzt länger im Dunkeln. Heute ist Silvester, und an Silvester hat sie Geburtstag. Meine Frau ist immer noch so schön wie früher, sagt Karatsch, nur braucht sie jetzt länger.

Karatsch ist einssechsundneunzig groß. Wenn er lächelt, zieht er den linken Mundwinkel höher als den rechten. Wie viele Jahre haben sie abends beim Wein am Küchentisch gesessen und über die Dinge gesprochen, die sie mögen?

Wie lange haben sie es gut miteinander gehabt?

Lange.

Auf der Ablage in der Diele liegt seine Uhr. Wenn er ohne Uhr das Haus verlässt, liebt er sie nicht mehr, denn die hat sie ihm geschenkt. Karatsch schläft noch oben im gemeinsamen Schlafzimmer und schwitzt ein wenig. Egal ob Winter oder Sommer, er hat so viel Körpertemperatur, dass man damit eine kleine Sporthalle heizen könnte.

Vera ist Lehrerin. An ihrer Berufsschule unterrichtet sie die Maler- und Lackiererklassen und manchmal auch die Installateure, Maurer und Schreiner in Gestaltungstechnik und Deutsch. Die Jungen hören ihr gern zu. Vielleicht liegt es an ihrer Stimme, vielleicht auch daran, dass die Schüler ihrerseits schauen, ob sie die Alte da vorn nicht zum Glühen kriegen. Vielleicht ist auch Veras Art daran schuld, wie sie sich im Unterricht auf das Lehrerpult setzt und die Beine übereinanderschlägt, wenn sie die Horde von achtzehnjährigen Malern, Lackierern, Installateuren, Maurern und Schreinern fragt, wie sie sich das Leben ab dreißig vorstellen.

Und ab vierzig erst.

Wie man es schaffen kann, dass man gern lebt, bis zum Schluss.

Ziemlich lange schaut sie sich dann das Schweigen an, bis sie preisgibt, wie sie und ihre beste Freundin sich das Leben einmal vorgestellt haben: in eine große Stadt gehen, am besten nach Berlin, und das gleich nach dem Abitur, um in einem riesigen Zimmer einen langen Tisch mit zwölf Stühlen aufzustellen. Für Freunde. Für Gäste.

Und was ist mit Kindern, fragen dann die achtzehnjährigen Maler, Installateure, Maurer und Schreiner und manchmal auch die Lackierer, die immer zurückhaltender sind als die anderen.

Sind auch nur Gast im Leben, sagt Vera dann, und einmal hat einer der hübschen Jungen in der ersten Reihe seinen Freund angestoßen.

Die würde ich heiraten!

Würden Sie auch eine Frau heiraten, die liest?

Lesen Sie viel?

Der Junge ist rot geworden.

Klar!, hat Vera gesagt.

Wieder stieß der Junge seinen Freund an: So eine würde ich sofort heiraten. Sogar lieber als eine andere.

Warum?, hat Vera gefragt.

Eine Frau, die liest, kann meine Gefühle besser ausdrücken.

Zu Veras Überraschung hat keiner der anderen Schüler gelacht.

Sie zieht ihre Wanderschuhe an, lässt Handy und Haustürschlüssel auf dem Dielenschränkchen liegen und geht. Auf dem kurzen Weg durch den Vorgarten liegt kein Schnee. Erst auf der Straße wirft sie die gestreifte Leinentasche mit den Schwimmsachen über die Schulter und dreht sich noch einmal um zum Bungalow: Flachdach, bevorzugte Hanglage, Baujahr 1971. Die Gärtnerei, die den Nachbarn gegenüber gehört, bietet im Moment keinen winterfrischen Feldsalat aus eigener Ernte an. Heute wird auf der Stelltafel nur HEUTE angeboten. Der Bus an der Ecke kommt jede halbe Stunde den Berg hinauf bis an den Rand der Stadt, um in der Schleife vor Karatschs Haus kehrtzumachen, einige Minuten bei laufendem Motor abzuwarten und wieder zurückzufahren bis zum Hallenbad, zum einzigen Hotel, zum Finanzamt und schließlich zur Endstation Bahnhof, wo auf den vier Gleisen Regionalzüge halten, die schrecklich verwohnt aussehen und die man nur benutzt, wenn man zu jung, zu alt oder zu arm ist, ein Auto zu fahren. »Mumienexpress« hat Karatsch den Bus genannt. Karatsch. Der Name ist ihr noch nie so oft in den Kopf gekommen wie jetzt, da sie in den Silvestermorgen hinausgeht.

2.

Er tritt vor seinem Bungalow die Zigarette aus. HEUTE liest er auf der Stelltafel der Gärtnerei gegenüber und kickt die Kippe auf den Gartenweg. Karatsch trägt Stiefel über den nackten Füßen, und das nicht nur zu Hause. Er hasst Socken. Mit den Händen in den Taschen seines fusseligen Bademantels schaut er die leere Straße hinauf und hinunter. Was für ein schöner Morgen. Ein Licht liegt auf der gewohnten Umgebung, ein Licht, welches darüber hinwegtröstet, dass das Leben kurz ist. Karatsch geht in seinen Bungalow zurück und schließt behutsam die Tür hinter sich. Die Kippe wird er später aufheben, bevor Vera nach Hause kommt.

3.

Die Brauerei im Herzen der Stadt arbeitet auch an Silvester und verbreitet ihren strengen Atem bis hinauf zum Waldschwimmbad und bis hinunter zum Friedhof. In der Nase den Geruch, den sie seit der Kindheit kennt, geht Vera an den Resten der alten Stadtmauer entlang und die Gasse Richtung Zentrum hinunter. Solange sie denken kann, fallen hier jeden Spätsommer verwilderte Gärten über die Zäune, mit Blumen, die wie gestrickt aussehen. Heute liegt eine Drahtbürste mit einem Knäuel Haare darin auf einer der Fensterbänke und irgendwo zerreißt ein verfrühter Silvesterknaller die kalte Dezemberluft.

Warum sie gerade heute ihr Handy zu Hause hat liegen lassen und den Haustürschlüssel auch?

Sie wechselt die Straßenseite. Nach rechts geht es zum Bahnhof, geradeaus zum Friedhof, und da drüben das Reformhaus neben dem türkischen Imbiss verkauft am letzten Tag des Jahres Socken und Holundermarmelade billiger. Jemand grüßt. Sie nickt zurück. Ein plötzlicher Wind teilt der Frau wenige Schritte vor ihr das Haar am Hinterkopf, so dass Vera den grauen Ansatz darin sehen kann.

Jetzt werden die Tage wieder länger.

4.

Stell dir vor, sagt Jo, als Karatsch im Bademantel aus rot-weiß gestreiftem Frottee in die Küche kommt, in dem meistens Vera wohnt. Wäre sie daheim, er hätte keine Chance gehabt, ihn anzuziehen.

Stell dir vor, wiederholt Jo, ich sitze im Dunkeln, der Himmel schwarz, und ich befehlige einen schrottreifen kleinen Raddampfer, rauche eine Zigarre, während alle anderen an Bord schlafen. Karatsch lacht, ist das ein Traum? Jo wird im neuen Jahr zwanzig, wird acht Semester Schiffbautechnik in Kiel studieren und noch in diesem Winter ein Praktikum auf See machen. Das war kein Traum, sagt Jo, das war mehr so ein Flimmern beim Wachwerden, wo man noch den Ablauf der Bilder wie ein Filmregisseur steuern kann, verstehst du?

Karatsch nickt aus Faulheit und ohne zu verstehen. Er dreht sich zur neuen Espressomaschine, kramt ein Pad aus der Schublade und vermisst das gemütliche Glucksen seiner ausrangierten Kaffeemaschine, für die er noch immer Filter hinten im Schrank aufbewahrt.

5.

Das Hallenbad hat an Silvester bis zwei Uhr geöffnet. Nur einmal ist Vera hier gewesen, vor Jahren, als Jo noch Kindereintritt zahlte. Bei der Kasse läuft sie gegen das Drehkreuz für den Ausgang. Eine Schwarzhaarige zeigt auf die andere Seite. Dort ist Eingang, sagt sie mit polnischem Akzent und schiebt einen Spindschlüssel über den Tresen. Ihre Fingernägel sind rot und lang und beutehungrig. Als Vera die Treppe zur Damenumkleidekabine hinaufgeht, wundert sie sich, dass hier noch immer Gummibäume stehen. Vielleicht weil Gummibäume einen so vertrauenerweckenden Eindruck machen wie früher einmal Konrad Adenauer?

Ihr Spind ist in Reihe F, Nummer 17. Neben ihr schließt eine Frau im Badeanzug ihre Sachen in den Spind Nummer 15. Sie dreht ihr den Rücken zu, während sie sorgfältig dunkle Cordjeans, eine fellgefütterte helle Wildlederjacke und Westernstiefel einräumt. Zuletzt schiebt sie eine blaue Sporttasche in den Spind. Die Frau ist so groß wie Vera, hat ähnlich schmale Hüften und ähnliches Haar. Ein Blond, das sich ändert, wenn der Himmel sich ändert. Wie alt sie ist? Als die Frau sich umdreht und lächelt, ist sie Ende dreißig und hat ein Gesicht mit Sommersprossen, das Vera mag. Während sie in schwimmbadgrünen Flipflops Richtung Dusche geht, hält Vera gegen die Tür ihres Spinds gelehnt inne. Wenn Karatsch im Bad daheim schräg hinter ihr steht und unter seinem Rasierer das Gesicht zur Grimasse verzieht, sagt er ihr manchmal, wie alt sie aussieht. Schaut er in den Spiegel über dem Waschbecken, sagt er: fünfunddreißig. Senkt er die Lider, um sie von hinten zu betrachten, lächelt er. Zweiundzwanzig. Du hättest tatsächlich Schauspielerin werden sollen, sagt er dann meistens noch. Wenn sie sich danach allein noch einmal im Spiegel betrachtet, fragt sie sich, wieso sie eigentlich Angst vor dem Alter hat. So uralt wie das Bild, das Karatsch von ihr hat, kann sie eh nicht mehr werden.

Die Männer vom Film haben Vera damals auf der Straße angesprochen. Einer hatte eine Kamera auf der Schulter, der zweite ein großes Heft unter dem Arm, der dritte Narben im Gesicht, und der lächelte sie an. So hat alles angefangen. Es war das Jahr ’77. Sie schaute verdutzt aus ihrer Wolljacke von der Caritas, die am Kragen feucht war vom Atem, und erklärte ihnen den Weg zur Schule. Zwei der drei Männer vom Film hatten die gleiche Frisur wie der Terrorist, der auch einmal Kameramann gewesen und im Hungerstreik gestorben war. Auf dem Pausenhof sah Vera die Männer wieder, als sie ihre Geräte aufbauten und Probeaufnahmen machten von blonden Mädchen. Wie alt bist du denn?, fragte plötzlich der mit den Narben im Gesicht und zwirbelte ihr eine Strähne zu einem Zopf.

Zwölf, ich bin schon zwölf.

Sieht aber jünger aus, die kleine Ratte, sagte der mit dem großen Heft, und jetzt stell dich mal hierher. Er schob sie vor die Kamera und sagte, sprich mir nach. Sag mal: He, Fatzer, kannste auch Mozart auf der Mundharmonika spielen?

Vera wiederholte den Satz mit einem Gefühl, als hätte sie zu viele Zähne im Mund.

Gut, und jetzt geh mal rüber zu meinem Kumpel da. Er zeigte auf den Mann mit den Narben im Gesicht. Frag ihn was, bevor er dich frisst.

Was denn?

Los, frag was.

Vera lachte und schlug auf die behaarte Pranke des Mannes: Haste noch welche von die selber gemachten Klümkes, Omma?

Im provisorischen Büro, das sonst das Hinterzimmer einer Billardkneipe war, riss Veras Mutter dem Produktionsleiter den Vertrag aus der Hand. Vera war für die großen Ferien unter Aufsicht und brachte am Ende Geld mit nach Hause. Die Mutter schnurrte wie eine vollgefressene Raubkatze, als sie die Kneipe verließen. Vera aber war ganz anders glücklich. Für einen langen Sommer durfte sie weg aus dem zugigen Haus der Mutter mit seinen schlecht verfugten Glasbausteinen neben der billigen Eingangstür. Die Miete wurde vom Sozialamt bezahlt, und niemandem, nicht mal dem blondierten Fräulein vom Amt, fiel auf, dass aus dem stillen Mädchen Vera ein trauriges Mädchen zu werden drohte. Es war die Art, wie alle am Set miteinander umgingen, die eine ganz andere Möglichkeit zu leben versprach. Sie ahnten, dass die Filmwirklichkeit eine Droge für sie sein könnte. Ja, Vera wäre gern beim Film geblieben, so wie andere gern zu Hause bleiben.

Den Gang an den Spinden entlang folgt Vera der Frau in den schwimmbadgrünen Flipflops. Links die Sprühdüsen gegen Fußpilz, rechts die offenen Regale für Badehandtücher und Brillen, ein Erste-Hilfe-Schrank und schließlich ein Plastikstuhl, der mit ganzer Kraft die Tür zur Frauendusche aufhält. Dass nackte Menschen und kaltes Wasser zusammen einen Ort traurig machen, muss sie denken, als sie den Stuhl beiseite schiebt. Ein Rest Seife liegt im Abfluss unter der ersten Dusche, und das Büschel Haare im Gitter erinnert an irgendeine Frau, die heute Morgen schon hier gewesen sein muss. Vera hebt den Kopf. Nur eine von zwanzig Brausen ist in Betrieb und sprüht feinen Wassernebel auf die Frau mit den Flipflops. Vera drückt auf den Armaturknopf gleich daneben, und die Frau hört auf, sich die Achseln zu rasieren. Niemand sonst ist im Raum. Mit der Unverfrorenheit eines Kindes starrt Vera die Frau neben sich an. Mein Gott, was für herrliche Punkte, die irgendein Gott auf ihrem Gesicht ausgesät hat, damit sie nur Freude erntet. Was für ein Gesicht. Es ist nicht nur voller Sommersprossen, sondern auch voller heller Lichtsprenkel, die die Dezembersonne am letzten Tag des Jahres durch das Glasdach über ihnen auf die Haut wirft. Das Haar, das die Frau hinter die Ohren geklemmt hat, das Aufblitzen der Ohrringe, die sie zum Schwimmen nicht abgenommen hat, der Schatten des Lichts im Ausschnitt ihres Badeanzugs sind wie ein Angebot. Plötzlich hat Vera das Gefühl, sie könnte tatsächlich das Gesicht der anderen ausprobieren wie ein Kleid und dazu deren Leben, wie eine zweite Biografie, die genauso möglich gewesen wäre wie die, die zufällig ihre eigene geworden ist. Denn manchmal, wenn Vera mitten in der Nacht aufwacht, denkt sie, sie hat das Wichtigste im Leben vergessen. Wenn sie dann ganz wach ist, hat sie vergessen, was das Wichtigste war.

Wasser läuft jetzt auf das Haar der Frau neben ihr und macht es glatt, glänzend und dunkler. Es rinnt weiter über Schultern und Brüste, um von dort in zwei schmalen Bächen über den Bauch und die Schenkel abwärtszulaufen und in einem anderen Abfluss zu verschwinden, in dem kein Büschel fremder toter Haare hängt. Und wieso riecht es in diesem Raum mit den Kalkspuren in den Kachelfugen nicht nach Chlor, sondern nach Kindern, die im See geschwommen sind? Vera fasst sich ins Gesicht. Es prickelt. Sind das die Sommersprossen, die bereits zu ihr herüberspringen?

Ist was mit deinem Gesicht?, fragt die Frau neben ihr, streift einen der Flipflops ab und stemmt einen kleinen, aber sehr kräftigen linken Fuß beinahe schulterhoch gegen die Kachelwand. Sie seift ihn ein. Jetzt riecht es nach Zitrone.

6.

Als Karatsch alle Stühle für sein Heimkino aufgestellt hat, greift er nach der Fernbedienung und holt die Brille aus der Bademanteltasche. Der Beamer, den sich Karatsch und Vera gegenseitig zu Weihnachten geschenkt haben, hat seit dem Heiligen Abend die hässliche Zimmerpalme vom Blumenhocker verdrängt. Auf der weißen Wand über Karatschs Kamin wird am Nachmittag wie an jedem letzten Nachmittag des Jahres der alte Film laufen, in dem Vera vor über dreißig Jahren eine der Hauptrollen gespielt hat. Karatsch drückt nervös auf der Fernbedienung herum. Herrisch, damit der Sohn die Verunsicherung nicht bemerkt, ruft er: Hallo? Leiser fügt er an: Bitte komm mal, hallo, bitte.

Er sei ein Schwein, sagen sogar die, die behaupten, sie seien seine Freunde. Ja, er ist ein Schwein, aber ein kluges, freundliches, sanftes und manchmal auch verständiges Schwein, das mal ausgezeichnet Saxofon gespielt hat, als es noch ein junges Schwein war. Das ist Mitte der Sechziger gewesen. Saxofon hat er schon gespielt, als er noch mit seiner Mutter in der Sozialbauwohnung lebte, die Haare nach vorn gekämmt, und mit einer Arzttasche herumlief, um allen zu zeigen, dass er was Besseres war und etwas noch viel Besseres werden würde. Damals war er Existenzialist. Saxofon und Arzttasche kamen ihm beim Umzug in den Bungalow, der Suse gehörte, abhanden. Der Existenzialismus auch, spätestens als sie heirateten. Die Haare kämmte er nicht mehr nach vorn. Er hatte keine mehr. Mit jugendlichem Elan betrieb er trotzdem seine Konzertagentur für Jazzmusiker. Erst hatte er nur ein Büro im Keller, aber bald schon eine ganze Etage in der Stadt, günstig gelegen über dem Eiscafé Venezia am Bahnhof, wo er beim doppelten Espresso und ab 18Uhr mit scharfem Nardini seine geschäftlichen Besprechungen führte. Er gründete ein eigenes kleines Schallplattenlabel, wurde fast reich und nahm mit seiner Frau Suse ein Mädchen in Pflege. Vera wurde an dem Silvestermorgen, als sie zu Karatsch und Suse zog, dreizehn. Suse schaute sie lange an und sagte am Abend zu Karatsch: Adoptieren werden wir sie nicht. Du weißt ja nie, in welche Situation du noch einmal kommst.

Ich?, hatte Karatsch gefragt. Wieso ich?

Ab da wurde jedes Silvester mit einer großen Einladung an die Freunde gefeiert: Unsere Tochter Vera hat Geburtstag! Wir laden ein zu Sekt und Mettbrötchen. Suse und Karatsch! Jahre vergingen. Als sie achtzehn wurde, hatten sie im Bungalow auf halbem Hang damit angefangen, den alten Film zu zeigen. Im Jahr darauf verließ Vera die Stadt, um in der nächstgrößeren auf Lehramt zu studieren und danach an einer Berufsschule zu unterrichten. Ihr Zimmer im Haus behielt sie. Das Klappbett auch. Karatsch fuhr Vera oft besuchen. Mit dem Zug und allein. Mit den Tagen vergingen die Wochen, das Jahr und das nächste. Suse starb an einem Januarnachmittag. Kurz bevor sie ging, strich sie Vera über den Kopf, traurig und wütend zugleich, als wüsste sie nicht, welches Gefühl von beiden galt. Vera zog zurück in den Bungalow auf halbem Hang. Sieben Monate später kam das Kind. Ein Junge, Joseph, mit einem so kleinen Gesicht, dass es sich hinter den zwei Daumen von Karatsch verstecken konnte. Ein Frühchen, sagten die Leute im Ort. Das Kind, sagten sie, war die Konsequenz aus einer jener Nächte kurz vor Suses Tod, in der die Einsamkeit auf allen dreien gelastet hatte. Karatsch hätte in jenen Nächten die Welt dafür gegeben, dass Suse blieb, vermuteten die einen. Aber die Welt wollte er auch haben, vermuteten die anderen. Und Vera dazu. Suse war weg. Die Einladungskarten zwischen den Jahren blieben. Nur der Text änderte sich: Wieder mal Silvester, Leute!!! Meine Frau Vera hat Geburtstag. Es gibt Sekt und Mettbrötchen. Gruß, Euer Karatsch.

Jo kommt ins Wohnzimmer, und Karatsch drückt mit einem blinden Lächeln auf Pause, Play, Pause, Play, Pause, ohne dass der Beamer reagiert.

Ob ich das noch erlebe, wäre doch zu schön, sagt Karatsch und streicht sich mit der Fernbedienung über seinen Bauch.

Was wäre schön?

Noch einmal jung zu sein, Sohn!

Das bist du lang genug gewesen, Karatsch.

Ja, aber ich war’s zu früh. Jetzt könnte ich endlich etwas damit anfangen. In meinem Alter sollte man jung werden, dann hätte man richtig was davon.

Du bist fünfundsechzig, sei nicht albern.

Karatsch streicht mit der Linken über die Delfter Kacheln seines Kamins. Eine Windmühle, ein Pferdekarren, eine Ziehbrücke und wieder eine Windmühle. Hat er alles selber verlegt, für Vera.

Soll ich dir mal was sagen, Sohn? Das waren doch nur Fingerübungen bisher. Mir kommt es vor, als würde das Leben erst jetzt anfangen.

Was soll denn jetzt noch für dich anfangen?

Jo nimmt ihm die Fernbedienung weg, wirft eine DVD ein und lässt sie im Suchmodus laufen.

Wo ist sie übrigens?

Wer?

Mutter, sagt Jo.

7.

Ich habe einen Traum, sagt Friedrich Wünsche laut. Er geht durch die lange Zimmerflucht, die ihm als Kind noch viel länger vorkam. Im Vorbeigehen fährt er mit zwei Fingern über den Flügel und hinterlässt eine Spur auf dem schwarzen Lack. Er wartet auf seine Schwester Meret, die hoffentlich nicht mehr Klavier spielt. Aber genau weiß er das nicht. Die Strecke zwischen dem Esszimmer und dem Wintergarten mit den hohen, grün schimmernden Fensterscheiben und Blick in den Garten, welchen die Großmutter »Park« nannte, ist zwölf Meter lang. In diesen Scheiben hat sich schon die Großmutter mit ihren knielangen Haaren gespiegelt. Eigentlich geht es ihm ganz gut. Nur an manchen Morgen gleich nach dem Aufstehen hat er das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Er trinkt seinen Kaffee, nimmt eine Dusche, und dann geht es wieder. Friedrich Wünsche ist fünfundvierzig, sieht aber nicht nur wegen der kräftigen Hände und Arme jünger aus. Ich habe einen Traum, wird er gleich vor der Belegschaft von Haus Wünsche sagen. Ich habe einen Traum! Die Hände im Nacken verschränkt, probiert er den Satz noch einmal und mit mehr Nachdruck.

In der Nacht hat er wirklich geträumt: Er steht in einem Zimmer, ein Hotelzimmer wohl, niedriger Tisch, Stehlampe, dicke fleischfarbene Decke über dem Doppelbett, Teppichboden ebenfalls fleischfarben, Sofa und zwei Sessel, deren Farbe er nicht sehen kann, weil sie mit Bettlaken abgedeckt sind. Geistersessel. Die Tür geht auf. Vera steht da. Sie lieben mich also, hat er im Traum zu ihr gesagt, und ist sofort wach geworden.

Nein, nicht alles an diesem wolkenlosen, aber nicht sehr kalten Silvestervormittag wird gelingen.

8.

Darf ich?

Bitte! Die Frau in den schwimmbadgrünen Flipflops neben Vera reicht die Flasche mit dem Duschgel herüber. Vera seift sich ein.

Zitrone, danke!

Nicht dafür, sagt die Frau. Gefällt dir der Duft? Passt zu uns, oder?

Ja, Vera lächelt, passt. Wie war das noch im letzten Sommer? Rom. Zwei Fischverkäuferinnen in San Lorenzo, und der Abend färbte sich feierlich rot, als sie mit Karatsch an dem Stand vorbeikam. Die Fischverkäuferinnen trugen die Haare hoch über den weißen Schürzen vom Tag. Vera, ohne Schürze, aber auch mit hochgestecktem Haar, stellte sich für ein Foto hinter dem Stand dazu. Passt!, sagte Karatsch später. Drei Schwestern! Er zeigte ihr das Bild auf dem Display. Du hast schon ein spezielles Talent, sagte er, und sie fragte, welches? So auszusehen wie das, was du gerade siehst, hatte Karatsch gesagt. Damals hat sie an dieses Talent so gar nicht geglaubt. Außerdem sollte man auf Karatsch nicht hören. Was er sagt, gilt meistens so wenig wie ein Schlagertext.

Die Frau unter der Dusche neben Vera hangelt mit dem großen Zeh nach ihren Flipflops und sagt, was schaust du mich so an? Zählst du meine Sommersprossen? Das Wasser klatscht jetzt härter auf ihren Körper, sie hat die Dusche auf kalt gestellt. Vera duscht noch immer warm. Der Strahl massiert ihr den Nacken. Sie schließt die Augen. Zu Hause bei Karatsch werden später die Freunde bei Mettbrötchen und Sekt sitzen, nachdem sie sich wie jedes Jahr an Silvester in der Stadt unten vom Metzger, Bäcker, Blumen- und Zeitungshändler verabschiedet haben, als würden sie sich für lange Zeit nicht mehr sehen. Die Freunde werden in Karatschs Flachbungalow kommen, um gemeinsam den alten Film anzuschauen. Same procedure as every year, wird Karatsch murmeln, wie jedes Jahr an Silvester. Der Film läuft. Die Zeit bleibt stehen. Die Vera, die ist gar nicht älter geworden, wird Gerrit Rochowiak, genannt das Rehlein, sagen, auch wie in jedem Jahr. Er wird mit seinem Karmann-Ghia kommen. Lilo und Ludwig Schrei werden sich nach dreiundzwanzig Jahren Ehe noch immer an den Händen halten, sogar beim Essen. Selten sind es mehr als zwölf Gäste, und nur zwei oder drei davon rauchen – wie in jedem Jahr – unter der Abzugshaube über dem Küchenherd, weil es draußen vor der Tür zu kalt ist. Auch Friedrich wird dort sein. Ohne die Augen zu öffnen, drückt Vera mit dem Rücken den Warmwasserknopf. Die Freunde mögen den alten Film. Friedrich wahrscheinlich auch, schließlich hat er wie sie darin mitgespielt. Aber Karatsch hängt richtig an dem alten Streifen. Warum eigentlich? Wieder drückt sie mit dem Rücken den Warmwasserknopf. Löst sich in den alten Filmbildern, in dieser unreinen, körnigen Struktur einer immer zu dunkel eingestellten Wiedergabe am letzten Tag des Jahres auf, was das Jahr über war? Ist es das, was Karatsch so gefällt? Löst sich so Jahr für Jahr das soeben vergangene auf wie eine Faust, wenn die Hand sich öffnet? Neben sich hört Vera die Frau in den Flipflops noch immer duschen. Ja, die Zeit vergeht, der Film bleibt, und Karatsch ist wirklich ein Schwein. Den alten Film schaut er so inbrünstig an, weil er noch immer die Tochter Vera liebt, nicht seine Frau Vera. Wenn er mit ihr schläft, betrügt er Vera mit der Vera von früher, mit jenem mageren, hübschen, räudigen kleinen Ding, das sie einmal war. Wieder drückt Vera mit dem Rücken den Warmwasserknopf. Geahnt hat sie das immer. Gewusst auch, wenigstens bis zu der Grenze, bis zu der man so ein Wissen zulässt. Gewehrt hat sie sich nie. Ohne die Augen zu öffnen merkt sie, wie die Dusche nebenan sich abstellt und die schwimmbadgrünen Flipflops zur Tür schlappen.

Ich verschwinde dann mal, ruft die Frau. Wie fröhlich das bis zu ihr herüberklingt, diese Sache mit dem Verschwinden.

Guten Rutsch.

Danke.

Die Schwingtür schwingt nach, während sich die Schritte auf dem Gang mit einem schmatzenden Geräusch entfernen. Wie zufrieden das klingt. Vera öffnet die Augen, jetzt, wo das Wasser über ihrem Kopf sich ebenfalls abgestellt hat. Sie steht da, verlassen im Dampf des Duschraums. Nur das Zitronenduschgel ist noch da. Vergessen? Geschenkt?

Egal.

Ich geh dann auch mal verschwinden, sagt sie laut und greift nach dem Duschgel.

Ob es das gibt, dass man sich Sommersprossen tätowieren lässt?

9.

Meine Damen und Herren, sagt Friedrich an seinem Frühstückstisch leise und geht die Rede an die Belegschaft noch einmal durch. Dabei merkt er, dass er Mohn zwischen den Zähnen hat, vom Brötchen. Er kramt mit der Zunge im Mund herum, steht auf, geht zum Esszimmerfenster und legt die Stirn an die Scheibe, so wie er es als Junge gemacht hat, wenn ihn eine große Sehnsucht hinter den Augen drückte. Er ist seit wenigen Wochen der neue Chef von Warenhaus Wünsche. Vor allem ein christlicher Unternehmer, sagt er, so einer, wie mein Großvater einer war und mein Vater ebenfalls, weiß aufgrund seines geschärften Gewissens, dass funktionale Macht nie zu personaler Macht entarten darf, denn in der Tradition von Haus Wünsche wird das unternehmerische Gewinnstreben geadelt durch den Willen zum Dienen! Eine schön formulierte Lüge, weiß er. Gerade der Großvater war ein Ausbeuter.

Aber ich bin kein Patriarch mehr, auch wenn ich jetzt das Familienerbe antrete und mir sogar das Vokabular von Vater und Großvater ausleihe, platzt es aus ihm heraus.

Seine Stirn hat einen milchigen Fleck auf der Scheibe hinterlassen, als er zum Frühstückstisch zurückgeht. Die Wurstscheiben sind bereits welk, das Ei ist kalt, die Kaffeemaschine seit einer Stunde verstummt, und selbst das Radieschen neben den Käsescheibletten hat etwas Kurzatmiges in seinem Rot. Wenn Stilti Knalles, das Dienstmädchen der Wünsches, noch lebte, wäre das nicht passiert.

Stilti Knalles: Als es zwischen Mutter Martha und dem Vater damals den Streit über die Einstellung des Dienstmädchens gab, saß Friedrich mit dabei. Aber unter dem Tisch. Er war vier. Nein, sagte Mutter Martha, die nehmen wir nicht. Doch, genau die, sagte Vater Manfred, die stiehlt, aber die kann alles.

Stilti Knalles? Hatte Friedrich richtig verstanden? Er hatte sich sofort in diese gut riechende Frau verliebt. Zur Probeaufnahme für den Film war Friedrich damals auch nur gegangen, weil Stilti Knalles ihm half. Nein, hatte Mutter Martha gleich gesagt, Film ist nur was für Proleten. Das war an einem Montag. Montags war Fensterputztag. Stilti Knalles kam auf dem Höhepunkt des Streits zwischen Mutter und Sohn ins Wohnzimmer, öffnete ein Fenster, bückte sich unendlich langsam über den Putzeimer, wrang das Leder aus und glitt träge, zäh und rosig wie eine Schnecke die drei quietschenden Stufen der Trittleiter hinauf. Weit draußen auf dem blauen Meer / erklingt ein Lied von Wiederkehr, summte sie dabei. Geöffnete Fenster verunsicherten Mutter Martha, wusste Stilti Knalles, denn unerwartet war dann zu viel Welt mit im Raum. Mutter Martha zerrte an ihrer Halskette aus Elfenbein, als sei sie ihr zu eng geworden. Stilti Knalles schaute ihr von oben herab dabei zu, bis Mutter Martha ihre Mohairstola von der Sessellehne riss. Macht doch alle, was ihr wollt!

Sie verließ das Zimmer. Stilti Knalles zwinkerte Friedrich zu. In dem Moment hatte er begriffen, dass etwas Schwaches, an die richtige Stelle gesetzt, zu etwas Zwingendem werden kann.

Folgendes, meine Damen und Herren, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sagt er jetzt und spielt mit dem traurigen Frühstücksradieschen. Ich will Sie nicht langweilen, aber Langeweile haben wir nur, wenn wir nicht wissen, worauf wir warten! Genau so wird er es gleich sagen, und alle werden ihn begeistert anschauen. Hoffentlich. Er mag begeisterte Gesichter.

Was ist mit Langeweile?!

Dass Meret in der Tür steht, bemerkt er erst jetzt.

Guten Morgen, kleiner Bruder!

Sie setzt sich zu ihm. Einmal, da war ihre Haut wie Seide, und nicht nur der Klavierlehrer war in sie verliebt gewesen. Ein Geruch von Moschus, aber mit etwas Frischem darin, geht noch immer von ihr aus, vor allem, wenn sie sich zu heftig bewegt, wie jetzt, wo sie ihren Teller belädt. Sie riecht wie ein läufiges Tier, das in eine Puderdose gefallen ist, hat Mutter Martha immer gesagt.

Meret trägt einen Hosenanzug aus dunkelblauer gewalkter Wolle und hat die Haare für diesen Tag so straff zurückgebunden, dass sie aussehen wie eine rostfarbene Kappe. Alles an ihr ist heute so perfekt, als hätte sie nie in einer Imbissbude gestanden und zweifelhaftes heißes Fleisch verkauft aus Liebe zu einem Mann und aus Angst vor dem Leben, was manchmal das Gleiche ist. Angst und Verliebtheit lagern in der gleichen Abteilung des Gehirns, hat Friedrich einmal gelesen. Meret hat für heute einen dieser dunklen Stifte benutzt, um ihre Lippen nachzuzeichnen, und in drei Schichten Creme und Make-up und Puder aufgetragen. Das hat Zeit gekostet, und es wirkt. Sie sieht wie ein Filmsternchen aus den Zwanzigern aus, das für Fotos gern auf großen Überseekoffern sitzt und mit einem kleinen Hut winkt.

Kommst du gleich zur Begrüßungsfeier mit mir runter?

Bei seiner Frage hat sie sich an die Schläfe gegriffen, als habe jemand eine Kamera auf sie gerichtet.

Meret?

Ja?

Kommst du mit?

Ich komme nach.

Versprochen?

Klar! Sie hebt die linke Faust.

Zwischen der ersten Etage und dem Erdgeschoss bleibt Friedrich auf dem Treppenabsatz stehen und schaut durch das alte, grünlich schimmernde Glas des Flurfensters hinaus in den Garten. In den Park. »Park« hat die Großmutter aus Polen immer gesagt, wenn sie an dieser Stelle gestanden und von oben auf den Garten hinter Haus Wünsche hinuntergeschaut hat. Eine Allee von Kastanienbäumen führt auf einen künstlichen Teich zu, den die Großmutter sich damals bei der Ankunft in der deutschen Kleinstadt am Rand des Ruhrgebiets gewünscht hat. Eine weibliche Bronzefigur, die der Großvater als Teichdekoration gegen den Willen der Großmutter erwarb, balanciert auf dem gepanzerten Rücken einer Schildkröte. Die Frau ist nackt und breitet die Arme aus. So balanciert sie durch die Zeit und setzt an den Brüsten Moos an. Gleich neben ihr auf einem Wiesenrondell warten zwei Holztische mit Stühlen auf den Sommer, während unter ihnen wintergraue Erde wie eine drohende Glatze durch einen flachen, kraftlosen Rasen schimmert. Gleich nach dem Rondell macht der Weg einen Knick, nein, nicht zurück nach Polen, er wird nur schmaler, wie das ganze Gelände überhaupt, das ab hier auf der rechten Seite begrenzt ist vom Warenlager des Hauses Wünsche. Dort schlafen die Schaufensterpuppen nackt. Das Lager ist fensterlos, aber es gibt in der Wand noch immer den hellgrauen Schatten einer Tür, durch die man einmal in den Garten treten konnte. Der Großvater hat sie zumauern lassen, damit die kleinen Ladenmädchen in ihren schwarzen, glänzenden Arbeitskitteln nicht die Mittagspause zwischen Rittersporn und wilder Möhre rauchend im »Park« verbummelten.

10.

Ich habe meinen Schlüssel verloren.

Welcher Gang, welche Nummer?

F 15.

Der Schwarze mit dem Wischer starrt Vera an wie der Überlebende eines Unglücks, dem man soeben gesagt hat, dass er alles noch einmal durchmachen muss.

Wo kommen Sie eigentlich her?

Aus Somalia. Warten Sie mal einen Moment hier.

Mit so wenig Eile, wie er zwischen den Gängen aufgewischt hat, geht er Richtung Ausgang und kommt mit einem Generalschlüssel zurück.

Was ist denn in dem Schrank?

Meine Wildlederjacke, meine Westernstiefel und so.

Umständlich schließt der Schwarze den Spind auf und schaut hinein.

Exakt, sagt er, aber einen Ausweis haben Sie nicht dabei? Er holt die dunkelblaue Sporttasche aus dem Schrank und tippt auf den verschlossenen Reißverschluss. Haben Sie?

Aber doch nicht, wenn ich schwimmen gehe, murmelt sie und ist dicht an ihn herangetreten. Sie hat die Zähne aufeinander und die Arme um den nassen Leib geschlagen. Er riecht nach Schweiß. Einmal als Kind hat sie Geschichten gelesen, in denen dieser Geruch bei Missionaren und Kolonialisten Schlimmes angerichtet hat. Die meisten Bücher, die sie gelesen hat, hatte sie von Meret ausgeliehen.

Ich glaub Ihnen auch so, Lady, sagt er, und ausnahmsweise nehmen wir heute keine Extragebühr für den verlorenen Schlüssel. Ist ja Silvester.

Und mein Geburtstag.

Glückwunsch. Wie alt werden Sie denn?

So viel Direktheit hat sie ihm nicht zugetraut.

Achtunddreißig.

Nochmals Glückwunsch, sieht man Ihnen nicht an.

Er hebt einen Daumen. Auf der hellen Haut des Handballens ist ein Tattoo von zwei Flügeln. Wieder einmal fällt Vera auf, dass Schwarze weiße Handflächen haben, so als hätte irgendwann jemand etwas ganz anderes mit ihnen vorgehabt.

Was ist das für ein Tattoo?

Flügel von einem Engel, sagt er, und schönen Tag noch.

Der Schwarze folgt seinem Wischer Richtung Dusche, und Vera verschwindet in der Umkleidekabine. Danke, sagt sie, als sie die Tür hinter sich schließt, und zieht den Reißverschluss der blauen Sporttasche auf. Der Ausweis steckt im Seitenfach. Salomé Schreiner, geboren in der gleichen Stadt wie Vera, aber zehn Jahre später. Zehn Jahre jünger also. Was hat Vera eigentlich die letzten zehn Jahre gemacht? Dem eigenen Leben zugeschaut, wie man Farbe zuschaut, wenn sie trocknet? Sie setzt sich auf die schmale Bank unter dem Kabinenspiegel und nimmt die fremde Wildlederjacke auf den Schoß. Mit den Fingern kämmt sie das Fell am Kragen. Als sie die Westernstiefel anzieht, passen sie. Jetzt muss sie nur noch aufstehen und gehen. Wie ein Dieb öffnet sie mit ihrem Schlüssel Spind Nr.17, holt ihre Geldkarten aus dem Portemonnaie, wirft einen Blick auf das Foto vom Sohn: Jo schlafend auf dem Sofa daheim und mit der Fernbedienung des Fernsehers in der Hand. Ein Lächeln liegt auf seinen Lippen, als habe er gewusst, dass ihn jemand anschaut und fotografiert. Die Zukunft wirft ihr Licht auf sein Gesicht von innen und von außen. Er ist ein fertiger Mann und wird es ab jetzt ohne sie schaffen, ganz sicher, ganz sicher, wiederholt sie für sich.

11.

Schneider applaudiert als Erster, als Friedrich, der neue Chef von Haus Wünsche, die niedrige satinierte Glastür des Kontors zum Verkaufsraum hin öffnet. Schneider, der pensionierte Polizist und neue Kaufhausdetektiv der Wünsches, trägt seinen schwarzen Anzug, den er sonst sicher nur zu Beerdigungen aus dem Schrank holt. Friedrich stellt sich zu ihm. Er kennt Schneider, seitdem er Kind war. Er friert. Die Baufolie im Eingangsbereich zur Straße hin hält kaum die Wärme im Haus an diesem Silvestermorgen.

Gut geschlafen, Chef? Schneider beugt sich vor und fixiert Friedrich mit seinen grauen, glasklaren Augen. Was geträumt, Chef?

Schon, ich glaube schon.

Was Schönes?

Friedrich nickt: Ich glaube, irgendwas mit einem Haus ohne Tür.

Wofür ist man schließlich mal Polizist gewesen?, hatte Schneider gestern Abend gesagt und sich die ganze Nacht neben das Bauloch zur Straße gesetzt. Zweimal war Friedrich mit einer Thermoskanne Tee hinuntergegangen und hatte sich auf die Rücklehne eines zweiten Stuhls neben ihm gestützt, ohne sich zu setzen. Ich war mal Polizist, hatte Schneider wiederholt, als wenn Friedrich das noch immer nicht wüsste. Ich bin vierzig Jahre lang nicht nur Streife gefahren, sondern habe auch mit meiner Kamera die Unfälle dokumentiert. Autos, die auf dem Dach liegen, zum Beispiel, und ihre aufgeschlitzte Unterseite preisgeben, wie Eingeweide, die in Ölblut schwimmen. Ein gutes Foto, hatte Schneider gesagt, muss vor allem scharf sein. Man muss alles darauf sehen können, was man sehen möchte. Scharf, Chef, hatte er gesagt, sind meine Fotos immer gewesen, trotz schwieriger Umstände. Auch nachts. Ein Kollege hat dann, wie bei einem Filmset, eine Magnesiumpatrone abgeschossen, und deren Blitz hat sekundenlang die Unfallstelle taghell erleuchtet. In diese Helligkeit hinein habe ich mein Bild gemacht. Aber immer nur eins. Das war mein Prinzip: Ein Unfall, ein Bild.

Schneider und er hatten danach in Gedanken versunken durch die dicke, durchsichtige Baufolie auf den Marktplatz mit dem Lottobüdchen in der Mitte gestarrt. Die nächtliche Welt da draußen war ihm so leer und ausgeräumt vorgekommen wie eine Wohnung, die noch keinen neuen Mieter gefunden hat.

Warum machen Sie das eigentlich alles hier, Chef?, hatte Schneider ihn wie ein Schlafwandler im Schatten der letzten Nacht gefragt.

Er werde Stück für Stück aus Haus Wünsche ein Retro-Warenhaus machen, hatte Friedrich zu Schneider gesagt, denn eigentlich fühle er sich mit dem Erbe nicht als Sohn seiner Mutter, sondern eher wie der Neffe von Tante Emma.

Welche Emma?, hatte Schneider gefragt.

Eine von denen, die früher diese gemütlichen Läden hatten, als ich noch Kind war.

Emmaläden gibt es längst nicht mehr, Chef.

Emmas gibt es immer wieder, Schneider, hatte Friedrich gesagt, schauen Sie mich an. Schneider hatte besorgt an ihm hochgeblickt, und Friedrich hatte lachen müssen. Mit dem Lachen war er mutiger geworden. Haus Wünsche wird wieder der Ort im Herzen der Stadt sein, wo Frauen in vierter Generation ihren ersten BH kaufen, so wie ihn auch die Urgroßmutter hier gekauft hat, hatte er zu Schneider gesagt. Die Kunden werden wieder richtig wahrgenommen werden, wie früher. Früher war auch nicht alles wie früher, hatte Schneider gemurmelt, aber Friedrich hatte einfach weitergeredet. Anzeigen für Werbung werde ich zeichnen lassen und so die Ästhetik der Fünfzigerjahre kopieren, hatte er gesagt, und an der Kasse werden die Einkäufe der Kunden in Seidenpapier eingepackt, wie Geschenke, die man sich selber schenkt, damit eine Erinnerung bleibt an den Moment des Kaufs. So, hatte er gesagt, kommt der Kunde in den Genuss des reinen Wartens, eines Wartens, in dem ihm keine Zeit verloren geht, selbst wenn ihm der Bus davonfährt.

Aha, hatte Schneider gesagt, und was ziehen Sie eigentlich morgen an, Chef?

Die Belegschaft von Haus Wünsche hat sich jetzt hinter den applaudierenden Schneider gestellt und ebenfalls geklatscht. Schneider hat eine alte Nikon aus seiner braunen Fototasche genommen und den Film eingelegt. Draußen schiebt sich ein Lastwagen vor das Bauloch. Zwei Transporteure springen aus dem Führerhaus und schlagen die grüne Plane zurück. Allein können die beiden spillerigen Hanseln das alte Monster gar nicht reintragen, murmelt Schneider, bevor er abdrückt und ein Foto schießt von der Rückkehr der alten Drehtür. Aber nur ein einziges. Die Tür hatte der Urgroßvater 1932 im Haupteingang von Haus Wünsche einbauen lassen. Vierzig Jahre später hatte Tochter Martha sie ausbauen und durch eine moderne Glastür ersetzen lassen, die sich automatisch und mit leisem Schmatzen öffnete und schloss. Neue Zeiten, sagt Friedrich jetzt, neue Zeiten brechen an, indem wir die Zeit zurückdrehen. Er zeigt auf das Loch zur Straße, in dem bis Mittag die alte Drehtür eingebaut sein wird, und ahmt mit der Linken deren Rundlauf gegen den Uhrzeigersinn nach. In fünfzig Gesichter schaut er dabei und lächelt. Das sind die Menschen, mit denen er ab jetzt arbeiten wird. Was sie wohl denken mögen? Friedrich vergrößert das Lächeln auf seinem Gesicht, um darin jede Unsicherheit verschwinden zu lassen. Soll er weiterreden? Fräulein Möller, ehemals Kunststopferin und Laufmaschenfängerin und längst zuständig für Kurzwaren, trippelt den Transporteuren entgegen, um das Türblatt aus dunkler Eiche zu berühren. Friedrich knüllt sein Blatt mit den Redenotizen zusammen, wirft es in die Luft hinter sich und tritt mit der Fußspitze aus wie ein gut gelauntes Pferd. Er wird frei sprechen, nein, er wird gar nicht sprechen, beschließt er im nächsten Moment und folgt Fräulein Möller. Mit jedem Schritt mehr hüllt ihn ein Wind von vorn wie ein kaltes Tuch ein. Im Gehen schaut er nach oben und sieht Trauben bunter Luftballons zu seiner Begrüßung unter dem milchigen Glasdach von Haus Wünsche hängen. Auf den Scheiben liegt das weiße Licht eines Wintertags. Sein Großvater hat mit diesem luftigen Dach Haus Wünsche zu jenem hellen Ort gemacht, an dem Gewinn und Glück einander zum Verwechseln ähnlich wurden. Das Konzept hatte er von den Wertheims kopiert, damals, als er Ende der Zwanziger hierherkam, um für die Wünsches einen Neuanfang zu machen. Er wollte die staubige Kaufhausdunkelheit Polens für immer hinter sich lassen. So ließ er zum Glasdach einen Lichthof bauen, wo die Kundinnen in blauer Atmosphäre Tee trinken, Törtchen essen und sich gegenseitig ihre Beute vorführen konnten. So fingen die Herzen der Damen aus einem langsamen Kleinstadtleben heraus schneller an zu schlagen. So soll es jetzt auch wieder sein. Das will Friedrich, auch wenn Mutter Martha das Café im Lichthof längst abgeschafft hat. Ist er ein Narr? Plötzlich hat Friedrich Wünsche das Gefühl, alles kann noch passieren in seinem Leben, in dem er längst begriffen zu haben glaubte, dass das meiste schon passiert ist.

Kannst du mir Geld leihen? Zweihundert, zweihundertfünfzig, bitte? Gebe ich dir heute Abend zurück, versprochen. Kurz bevor er auf die Straßen hinaustritt, hat Meret ihn eingeholt und unauffällig in die Seite gestoßen.

Was hast du vor?

Beide schauen sie zu, wie draußen die Transporteure das zweite Türblatt vom Laster heben. Die grüne Plane schlackert im Wind.

Schwebebahn fahren, sagt Meret fast zärtlich. Sie stehen Schulter an Schulter.

Wie nah sie sich einmal waren.

12.

Bald ist es Mittag. Das Fell ihrer neuen Wildlederjacke kitzelt das Kinn, die Wange. Das Herz? Vera steht in einem schmalen Streifen Sonne beim Marktplatz. Auf der anderen Seite, wenige Schritte von Haus Wünsche entfernt, verteilt unter einem rot-weiß gestreiften Marktschirm der Bürgermeister, der donnerstags mit Karatsch Skat spielt, Blumentöpfe mit Glücksklee und winzigen Schornsteinfegern aus Pfeifenputzern, weil heute Silvester und in wenigen Monaten Kommunalwahl ist. Auch bei Haus Wünsche ist richtig was los. Sie bauen die alte Drehtür wieder ein? Zwei Türblätter stehen bereits an die Hauswand gelehnt. Ein drittes, wie die anderen mit geschliffenem Glas im oberen Drittel, stellen zwei Männer hinzu. Eine winterbleiche Verkäuferin steht dabei und berührt immer wieder das Holz wie eine Reliquie. Daneben steht Friedrich, der soeben auf die Straße getreten ist. Heute sieht er so distanziert aus in seinem Anzug und ohne Mantel. Als er dreizehn war, hat er sein knappes Taschengeld noch immer verbissen in Spielwarenläden getragen und in Legosteinen angelegt, bis eines Tages die Verkäuferin fragte: Bist du nicht eigentlich zu alt dafür? Ist er deswegen mit vierzehn ins Internat gekommen? Wie er jetzt dasteht, sieht er fast so aus wie früher, als nicht nur sein Haarschnitt, die Clubjacke und die vorsichtige Körperhaltung auf eine Distanz zu den eigenen Wünschen schließen ließen. Vera lächelt, aber hebt nicht die Hand, um zu winken. Jung sieht Friedrich zwischen all den anderen Passanten da drüben aus. Jung und verlegen. Sie meint zu sehen, dass er mit einem großen Tierblick zu ihr zurückschaut. Vielleicht sieht er auch schlecht.

Und wie windig es heute ist.

13.

Auf der anderen Seite des Platzes steht eine Frau mit einer großen Tasche. Ist das Vera, da drüben vor dem Fotoladen Kirsch? Mit Kirsch sind sie alle drei zur Schule gegangen. Meret, Vera und er. Aber mit wem ist man hier nicht zur Schule gegangen?

Tief atmet Friedrich die kalte Luft der Straße ein. Er wird in Zukunft regelmäßig joggen gehen, denn ab jetzt wird er viel Zeit hinter der niedrigen, satinierten Tür verbringen müssen, die den Verkaufsraum vom Büro Wünsche trennt. Noch immer steht auf der Scheibe KONTOR ins Glas geätzt. Der Schriftzug ist so alt wie Haus Wünsche. Gäbe es ihn nicht mehr, er würde ihn wiederherstellen lassen. Im Kontor hat er mit fünf bereits unter dem Schreibtisch des Großvaters gesessen und auf vergilbten, ausrangierten Blöcken irgendwelche Rechnungen ausgestellt. Zum Spaß, aber mit ernstem Gesicht. Er hat auf das Leben gewartet, dort unter dem Schreibtisch. Die geputzten schwarzen Schnürschuhe des Großvaters hatte er dabei gesehen, die ruhig und fest auf dem Linoleum standen wie die Löwentatzen des Schreibtischs aus Eiche auch. Jetzt ist Friedrich fünfundvierzig. Was noch kommt, soll gut sein. Muss gut sein. Friedrich hat die Augen zusammengekniffen. Auf dem Marktplatz vor dem Haus Wünsche parken zwischen weißen Streifen Autos, aus denen schwerfällig Paare mittleren Alters in zweifarbigen wetterfesten Überlebensjacken steigen. In der Provinz zu leben ist wie Warten. Provinz liegt außerhalb der Zeit, nichts ändert sich, alles bleibt gleich und noch dazu im Schatten. Es wird Bewegung in den Ort hier bringen und Wünsche wecken, wenn er, Friedrich, die Zeit mit seinem Kaufhauskonzept zurückdreht.

Er kneift die Augen zusammen.

Und ist sie das wirklich, da auf der anderen Seite vom Marktplatz? Ja schon, das muss Vera sein.

14.

Drüben bei Haus Wünsche mühen sich jetzt die zwei Männer mit dem letzten Türblatt ab. Vera schaut auf ihre neuen Westernstiefel hinunter. Alles, was du hast, hat irgendwann dich, würde jetzt Karatsch sagen und dazu sein linkslastiges Lächeln aufsetzen. Und wenn plötzlich der Mann von Salomé Schreiner sie, Vera, von hinten und hier so stehen sähe? Sie dreht sich zum Schaufenster von Foto Kirsch um. Wenn er sich dann aus Versehen bei ihr einhaken und sie zärtlich ein Stück mit sich mitziehen würde, bis er den Irrtum bemerkt? Sicher ist dieser Mann von Salomé Schreiner ein guter Mensch, aber wer will gute Menschen treffen, wenn er in Eile ist?

15.

Sie hat sich umgedreht, die Frau da drüben, die wahrscheinlich Vera ist, aber eine Vera, die fremd aussieht. Doch Friedrichs Verwunderung darüber ist nicht heftiger als das plötzliche Aufschrecken einer Taube vor dem Fenster. Er schiebt die Hände in seine Anzugjacke. Vera war schon immer ein sonderbares Mädchen. Wegen Vera hatte Mutter Martha Friedrich mit vierzehn in der öffentlichen Parkanlage beim Bahnhof erwischt. Er bettelte.

Warum das, fragte Mutter Martha.

Darum, sagte Friedrich.

Was hätte er auch sagen sollen? Vera ist schuld. Oder Meret, Meret, die jetzt vor Friedrichs Augen quer über den Marktplatz und am Lottobüdchen vorbei auf den Laden von Foto Kirsch zuläuft. Du bist ein Feigling, hatte Meret damals auf dem Schulweg zu ihm gesagt. Du traust dich ja nicht mal, arm zu sein.

Wie arm denn genau?

So arm wie die da drüben zum Beispiel.

Meret hatte auf Vera gezeigt, wie sie ihnen auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Morgenlicht entgegenkam. Vera war damals kein Mädchen wie andere, war eher ein zorniger Vogel in einer fusseligen Strickjacke, der in einem kleinen, heißen Moment und früher als andere begriffen zu haben schien, was das Wichtige im Leben ist. Wie jeden Morgen waren sie auch an diesem zu dritt zur Schule gegangen. Nachmittags hatte Friedrich sich mit dem Hut in den Park beim Bahnhof gesetzt.

Im folgenden Schuljahr hatte Mutter Martha ihn für den Rest der Schulzeit ins Internat nach Sankt Peter-Ording geschickt.

16.

In Kirschs Schaufenster sieht Vera ihre neue Silhouette, die Gestalt einer noch ziemlich jungen Frau in Jeans und Felljacke. Das Muster der Straße hinter ihr und ihre eigene Kontur spiegeln und schichten sich geisterhaft übereinander im Glas, während aus dem Schaufenster Fotos von gelackten Hochzeitspaaren zurückschauen.

So heiratet man in der Provinz, sagt eine Stimme hinter ihr. Eine zweite, etwas kleinere Silhouette schiebt sich mit ins Bild auf der Glasscheibe.

Atelier Kirsch – und schon sieht alles Banane aus!

Finger streicheln wie nebenbei den Fellkragen von Veras neuer Jacke. Finger greifen ihr ins Haar.

Hat Karatsch dich neu ausgestattet?

Als Vera versucht, den Kopf zu drehen, bohren sich die Hände, die eben noch zärtlich waren, spitz in ihre Wange.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Süße! Die Frau, die zu der Stimme gehört, lässt hörbar die Augen glitzern. Etwas Schwüles liegt in der Luft, obwohl Dezember ist.

Meret, bist du es, Meret?

Lange nicht gesehen, was, Süße? Ein scharfkantiges Lachen, kalt und fremd, fährt Vera über den Mund, bevor sie weiterfragen kann.

Wieder will Vera den Kopf drehen, wird aber mit diesen Krallen, die sich wie künstliche Fingernägel anfühlen, davon abgehalten. Nicht zum ersten Mal kommt ihr der Gedanke, dass man vor Meret Angst haben muss.

Meret, bist du es?

Dreh dich bloß nicht um, faucht die Stimme in ihrem Nacken. Ich sehe heute aus wie der Tod.

17.

So nah wie Meret jetzt drüben bei der anderen Frau steht und die Hand an sie legt, muss die Vera sein.

Wie sie die Hand an sie legt, wiederholt Friedrich stumm und verwirft das Bild gleich wieder, als sich ein Bus ins Blickfeld schiebt und die Sicht auf die beiden Frauen versperrt. Verärgert klebt der Fahrer mit dem Gesicht dicht hinter der Scheibe und schimpft über den Laster mit der grünen Plane, der ihm den Weg versperrt. In drei oder vier Stunden wird dieser oder ein anderer Bus Friedrich den halben Hang hinaufbringen, zu den Mettbrötchen, zu Vera und Karatsch, zu den alten Freunden und dem alten Film.

Warum machte er eigentlich das alles hier?

Ich muss wissen, warum ich geboren bin, warum ich gelebt habe und wie, könnte er sich sagen. Ich muss wissen, ob die Wege, die ich nicht eingeschlagen habe, neben denen, die ich schon gegangen bin, noch möglich sind, und muss wissen, was mit meinen Sehnsüchten ist. Ob es denen für immer bestimmt ist, Sehnsucht zu bleiben. Friedrich dreht sich um zu Haus Wünsche und wirft einen Blick auf seine eigene Silhouette, die sich in der Schaufensterscheibe spiegelt. Er sieht einen Mann im Anzug in der Winterkälte, der weder alt noch jung ist, aber kräftig aussieht. Da steht er also, Vater von zwei Kindern und noch nicht geschieden von Annalisa. Noch heißt seine Frau auch Wünsche, wie die Kinder.

Wie er.

Nah bei Friedrich sagt Fräulein Möller zu den beiden Transporteuren etwas von einem bestimmten Schlangengrün, das im kommenden Jahr Mode sein soll. Stück für Stück bauen die beiden Männer die alte Drehtür im Loch zur Straße ein, während Fräulein Möller über Moden plaudert. Friedrich dreht sich zum Marktplatz zurück.

Der Bus hat endlich in Zentimeterarbeit den Laster überholt. Der Platz vor Kirschs Fotoladen ist jetzt leer. Zwei Frauen laufen hintereinander her die Bahnhofstraße hinunter. Vera folgt Meret. Auch daran scheint sich in den letzten Jahrzehnten wenig geändert zu haben. Zwei Reihen alter Akazienbäume rahmen die Entfernung ein. Ein Auto hupt kurz, als es die beiden überholt. Es ist der alte Karmann-Ghia von Gerrit Rochowiak, dem Rehlein, das den Computerladen neben der Kirche hat. Meret dreht sich um, Vera nicht. Mit fast jeder hübscheren Frau in der Stadt hat das Rehlein ein Verhältnis gehabt. Auch mit Meret. Mit Vera nicht. Deshalb wird er Vera heute Nachmittag noch immer mit jener gewissen glänzenden Neugier im Blick anschauen, die Friedrich am letzten Silvester bereits aufgefallen ist.

Warum machen Sie das alles hier, Chef?

Fräulein Möller, mit einem Rosa auf den Wangen, das nicht nur von der Kälte kommt, ist dicht an ihn herangetreten. Ihr Gesicht ist vor Ungeduld ganz schief.

Das Wichtigste überhaupt ist doch Folgendes, sagt sie und stockt.

Ja? Er beugt sich zu ihr.

Es sollte auf jeden Fall wieder Einheitskleidung geben, flüstert sie. Bitte, Einheitskleidung, schwarz glänzende, wie früher. Passt doch.

Wozu?

Zum Konzept.

Konzept?

Ihr neuer Retrostil.

Mittag

18.