Zurück ins Leben. Die internationalen DP-Kinderzentren Kloster Indersdorf 1945 - 1948 E-Book

Anna Andlauer

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Im ersten internationalen Kinderzentrum der US-Zone Nachkriegsdeutschlands fanden von Juli 1945 bis Juli 1946 hunderte traumatisierter Kinder und Jugendliche aus über 20 Nationen ein vorläufiges Zuhause. Sie hatten die nationalsozialistische Diktatur in Konzentrations- oder Arbeitslagern, als Kinder von Zwangsarbeiterinnen überlebt oder sie kamen aus Heimen des "Lebensborn". Freiwillige der Vereinten Nationen (UNRRA) entwickelten ein therapeutisches Milieu für diese an Leib und Seele verletzten jungen Menschen, bis sie in ihre Heimat zurückkehren oder in andere Länder auswandern konnten. Zunächst mussten die Grundbedürfnisse der jungen Überlebenden befriedigt werden: Sie erhielten ausreichende Nahrung, passende Kleidung, medizinische Versorgung und durften in einem eigenen und sauberen Bett schlafen. Die Kinder konnten über ihre verstörenden Erfahrungen sprechen, fanden Menschen, die ihnen zuhörten. So begannen sie, mit ihren Verlusten umzugehen und sich auf den Weg zurück ins Leben zu machen. Im anschließenden jüdischen Kinderzentrum Kloster Indersdorf galten von August 1946 bis September 1948 völlig andere, nämlich zionistisch-sozialistische Vorstellungen für die Rehabilitation der jungen Überlebenden. Doch auch hier erwies sich, dass engagierte, verlässliche und einfühlsame Zuwendung das Wichtigste für diese Kinderüberlebenden war, um ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen in die Welt zurückzugewinnen. Um die nahezu unbekannte Geschichte der beiden Kinderzentren erzählen zu können, spürte die Autorin über 100 der ehemaligen "Indersdorf-Kinder" auf und recherchierte in internationalen Archiven. Zahlreiche zeitgenössische Fotos veranschaulichen das Leben während dieser ersten drei Nachkriegsjahre im Kloster Indersdorf.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 348

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

In Erinnerung an Greta Fischer

1910-1988

Die Autorin

Anna Andlauer, geb. 1950, Studium der Anglistik, Sozialwissenschaften und Kunstgeschichte. Lehrerin am Gymnasium, seit 1989 Begleitung von Besuchergruppen in der KZ-Gedenkstätte Dachau und zeitgeschichtliche Forschung, Arbeit an Ausstellungen zur Geschichte des KZ Dachau, Autorin von Du, ich bin der Häftling mit der Nr. 1 über Claus Bastian, den ersten registrierten Häftling des KZ Dachau. Im Rahmen von Lehreraustausch sowohl in Großbritannien als auch den USA zeitgeschichtlich tätig. Seit 2008 erforscht sie das »International D.P. Children’s Center Kloster Indersdorf«, spürt Überlebende, die dort in der Nachkriegszeit betreut wurden, heute in aller Welt auf, interviewt sie und lädt sie ein, »ihr« Kloster wieder zu besuchen, den Menschen vor Ort zu begegnen und von ihren Erfahrungen zu erzählen.

Anna Andlauer

Zurück ins Leben

Die internationalen DP-Kinderzentren Kloster Indersdorf 1945 - 1948

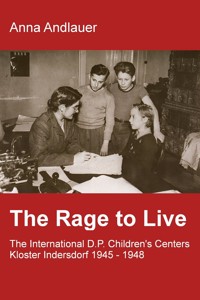

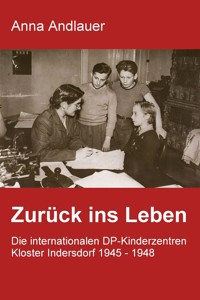

Dies ist die eBook-Version des 2017 bei Kindle Direct Publishing gedruckt erschienenen Buches Zurück ins Leben. Die internationalen DP-Kinderzentren Kloster Indersdorf 1945 - 1948. 2018 ist dieses Buch auch in englischer Übersetzung erschienen: The Rage to Live. The International D.P. Children’s Center Kloster Indersdorf 1945 - 1948.

© Copyright by Anna Andlauer

Anna Andlauer

Hauswiesen 1

85757 Karlsfeld

Herstellung: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin

Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]

Titelfoto: Helen Steiger befragt das russische Waisenkind Lene Walekirow; Walter Hahn und Pjotre Fabiszewski (von links) hören zu.

Innentitel: Greta Fischer mit Kleinkindern im Kloster Indersdorf 1945.

Inhalt

Grußwort

Vorwort

Hilfe für die Überlebenden

Das »International D.P. Children’s Center Kloster Indersdorf« entsteht

Helfer im Pionierprojekt

Dieentwurzelten Kinder treffen ein

Jüdische Kinderüberlebende

Nichtjüdische Zwangsverschleppte

Kleinkinder

Ein therapeutisches Milieu schaffen

Das Bedürfnis nach Nahrung befriedigen

Das Ringen um körperliche Gesundheit

Individuelle Kleidung fördert das Gefühl für die eigene Würde

Schicksalsgenossen sind unzertrennlich

Die Kleinkinder brauchen besondere persönliche Zuwendung

Die Herzen der jungen Menschen entlasten

Die Kinder identifizieren

Angehörige finden, die überlebt haben

Konflikte

Rückerziehung zum Leben?

Die Entdeckung der Sexualität

Konflikte mit der deutschen Umgebung

Sollen sich die Überlebenden an der Hausarbeit beteiligen?

Sollte man Juden und Nichtjuden trennen?

Ausbildung und Freizeit

Allgemeine Schulbildung

Berufsvorbereitende Ausbildung

Freizeitgestaltung

Das Kinderzentrum verändert sich

Mit der Mangelsituation umgehen

Kommen und Gehen

Das erste Kibbuz kommt an

Eine Perspektive für die Zukunft entwickeln

Repatriierung der nichtjüdischen Kinder und Jugendlichen

Umzug nach Prien am Chiemsee

Beit Jeladim Iwrit, das jüdische Kinderhaus Kloster Indersdorf

Mit den Folgen leben lernen

Und wie es im Leben weiterging

Greta Fischer - Stationen ihres Lebens

Quellen- und Literaturverzeichnis

Archive, Zeitungen

Filme

Bibliografie

Abbildungen

Anmerkungen

Grußwort

Jedes Jahr kehren Dutzende ältere Männer und Frauen aus der ganzen Welt nach Deutschland zurück. Sie folgen einer Einladung der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und kommen aus sehr unterschiedlichen Motiven. Sie treten die beschwerliche Reise an, um ihre ermordeten Familienmitglieder, Freunde oder Kameraden zu betrauern. Sie machen sich auf den Weg, um nach Spuren des Erlittenen, nach Gräbern und noch immer Vermissten zu suchen. Sie kommen aus persönlicher oder familiärer Verpflichtung, aus politischer Überzeugung oder aus psychischer Notwendigkeit.

Die Teilnehmer dieser Treffen sind inzwischen hochbetagt, die Jüngsten sind heute Anfang 80. Sie waren als Kinder und Teenager dem nationalsozialistischen Lagersystem entronnen. Auf einen der berüchtigten Todesmärsche getrieben, wurden sie unmittelbar vor Kriegsende im buchstäblich letzten Augenblick von den vorrückenden amerikanischen Einheiten befreit. Sie hatten das systematische Morden der Nationalsozialisten überlebt - meist als Einzige ihrer Familien.

Martin Hecht war erst 14 Jahre alt, als er das Konzentrationslager Flossenbürg überlebt hatte. 2011 steht er in der Dauerausstellung der Gedenkstätte Flossenbürg neben seinem »Schilderbild« aus dem Kloster Indersdorf von Oktober 1945.

Im Mai 1945 befanden sich diese 12- bis 15-jährigen Kinder und Jugendlichen in einer dramatischen Situation. Das Ende ihrer Lagerhaft bedeutete für sie keineswegs nur eine Befreiung, sondern vor allem die Gewahrwerdung des größten vorstellbaren Verlustes. Sie waren all ihrer familiären und sozialen Bezüge beraubt worden. Ihre Eltern und Angehörigen waren ermordet, die Heimat ihrer Kindheit existierte nicht mehr. Die Erfahrung völliger Schutzlosigkeit hatte sie zutiefst geprägt und erschüttert, was zu einer fundamentalen Rollenumkehr führte. Durch die permanente Lebensbedrohung, vor der sie auch die eigenen Eltern nicht hatten bewahren können, hatten sie jegliches Vertrauen in die Erwachsenenwelt verloren. In den Lagern hatten diese Heranwachsenden schmerzlich lernen müssen, für sich selbst zu sorgen, um zu überleben; darauf hatten sie instinktiv all ihre Lebensenergie verwendet. Sie standen entwicklungspsychologisch an der Schwelle zur Pubertät und waren höchst orientierungs- und betreuungsbedürftig; angesichts ihrer Erfahrungen waren sie jedoch keine Kinder und Jugendlichen mehr.

Für die alliierten Truppen, die Militärverwaltungen und die internationalen Hilfsorganisationen stellte der Umgang mit diesen jungen KZ-Überlebenden eine bis dato nicht gekannte Herausforderung dar. Zunächst einmal musste die Organisation vernünftiger Unterkünfte und die Bereitstellung ausreichender Ernährung gewährleistet werden. In eigens eingerichteten Kinderzentren versuchte die Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen, UNRRA, den humanitären und pädagogischen Aufgaben zu begegnen. Dort sollten sie die Konzentrationslager hinter sich lassen und in ein altersgemäßes, jugendliches Leben zurück finden. Die überlebenden Heranwachsenden mussten buchstäblich ihren eigenen Namen erst wieder entdecken, grundlegendes soziales Rollenverhalten einüben und allmählich Vertrauen in die Erwachsenenwelt zurückgewinnen.

Anna Andlauer skizziert in diesem Buch die Geschichte des UNRRA-Kinderzentrums Kloster Indersdorf. Die vorliegende Studie ist aber weit mehr als »nur« eine Lokalhistoriographie. Das Interesse der Autorin galt von Anfang an den jugendlichen KZ-Überlebenden und ihrem beschwerlichen Weg zurück ins Leben. Sie machte sich auf die systematische Suche nach den »Boys« aus Indersdorf und entdeckte dabei weit mehr, als ursprünglich erwartet. In der Begegnung mit ihnen war sie konfrontiert mit Geschichten und Geschichte, mit Traumatisierungen, mit Hoffnungen, mit Über-Leben. Bei den Recherchen zum vorliegenden Buch war Anna Andlauer nicht nur Forscherin, sie wurde auch zur Sozialarbeiterin, zur Bezugsperson und zur Freundin der inzwischen hochbetagten »Boys«.

Diese Rollen prägen sowohl Struktur als auch Stil des Buches. Die Autorin ist eine emphatische Zuhörerin und eine ebenso emphatische Schreiberin. Doch gerade durch die dichte Beschreibung, in der sie auch immer wieder ihre eignen Emotionen erkennen lässt, nähert sich Anna Andlauer den Gefühlen und Empfindungen dieser Kinder und Jugendlichen an und beschreibt damit überzeugend deren damalige Über-Lebenswelten.

Sie stellt die Individualität der damaligen Jugendlichen und damit ebenso die der heute 80-Jährigen wieder her. Darin liegt die humanisierende Leistung dieses Buches.

Die Studie würdigt aber auch die weithin unbekannte Pädagogin und Sozialarbeiterin Greta Fischer, die sich im Kinderzentrum Kloster Indersdorf um die jugendlichen Überlebenden kümmerte und nach der seit 2011 eine Schule in Dachau benannt ist - auch dies ein Verdienst der Autorin. Mit diesem Buch wird einer der letzten Lebenswünsche Greta Fischers erfüllt: Die Geschichte der »Boys« wird nun erzählt, von Anna Andlauer, wofür man ihr nicht genug danken kann.

Flossenbürg, im Sommer 2017

Dr. Jörg Skriebeleit (Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg)

Vorwort

»Wenn rechtzeitig das Richtige getan wurde, mit den durch den Holocaust zu Waisen gewordenen Kindern, so konnte man über ein Wunder staunen«1, meint Greta Fischer, eine der Sozialarbeiterinnen vom Team der Vereinten Nationen, das im bayerischen Kloster Indersdorf in der unmittelbaren Nachkriegszeit entwurzelte Kinder und Jugendliche auffing und ihnen Hilfe leistete. Hier wurde im Juli 1945 das erste internationale Kinderzentrum der US-Zone eingerichtet, ein Waisenhaus, in dem jüdische wie nichtjüdische Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Nationalität zusammen betreut wurden, Befreite der Konzentrationslager, ehemalige Zwangsarbeiter, Kinder von Zwangsarbeiterinnen - junge Menschen, welche unter den furchtbaren Bedingungen des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust überlebt hatten und denen jetzt geholfen werden musste, ihren Weg zurück ins Leben zu finden.

Auch wenn diese jungen Menschen in den vergangenen Monaten oder Jahren unter den unterschiedlichsten Bedingungen überlebten, so hatten alle nicht nur körperlich gelitten, sondern waren vor allem psychisch grundlegend erschüttert oder verstört. Der tragische Verlust ihrer nächsten Angehörigen und einer verlässlichen Lebensgrundlage zusammen mit dem eigenen Erleben von Unfassbarem, hatten deutliche Spuren hinterlassen.

In welchem Zustand waren diese Kinder und Jugendlichen nach ihrer Befreiung? Was musste getan werden, um ihnen kurzfristig und langfristig zu helfen?

Natürlich konnte eine wirkliche Rehabilitation der jugendlichen Opfer des Nationalsozialismus nicht innerhalb eines halben oder ganzen Jahres erfolgen; doch in den ersten Monaten nach ihrer Befreiung wurden entscheidende Weichen für die zukünftige Lebensgestaltung gestellt.

Hans Keilson, der die Spätfolgen der Verfolgung erforscht hat, kam zu der Erkenntnis, dass die unmittelbare Nachkriegszeit einen entscheidenden Einfluss auf die weitere Lebensgestaltung der Überlebenden hatte: »Vor allem hat sich mir die Bedeutung der Periode nach dem Kriege erschlossen, die Zeit der bewussten Konfrontation der Kinder mit ihrem Schicksal und der Hilfe, die sie in dieser wichtigen Zeitspanne empfangen oder vermisst haben.«2

Die UN-Pioniere vom UNRRA-Team 182 standen vor nie dagewesenen Herausforderungen. Niemand konnte ihnen sagen, wie die emotionalen Konsequenzen, den Holocaust überlebt zu haben, »bewältigt« werden könnten. Dennoch galt es, Hunderte junger Menschen in dieser entscheidende Lebensphase zu begleiteten, nicht nur ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen, sondern ihnen auch den Weg zur weiteren Lebensgestaltung zu ebnen. Das UNRRA-Team wollte den jungen Überlebenden helfen, gute und dauerhafte Lebensperspektiven außerhalb Deutschlands zu finden.

Teilnehmer des ersten Indersdorfer Überlebendentreffens 2008 vor einem Foto Greta Fischers: (von links) Hans Neumann, Erwin Farkas, Martin Hecht, Avram Leder, Eva und Walter Hahn, Zoltán Farkas und Michael V. Roth.

Für die Forschung, aber auch für das mitmenschliche Erleben, ist es eine besondere Chance, dass in den letzten Jahren noch mehr als 100 der damaligen Bewohner dieses Kinderzentrums »aufgespürt« werden konnten - in den USA, Kanada, Brasilien, England, Belgien, Polen, Ungarn, Frankreich und Israel. In den letzten Jahren, also 60 bis 70 Jahre später, besuchen sie »ihr« Kloster Indersdorf erneut. Sie blicken auf ihren bisherigen Lebensweg zurück, ihre Kindheit, ihre Jugend im Holocaust und wie es danach für sie weiterging. Inzwischen sind sie Zeitzeugen, haben ihren Alltag in einer völlig anderen Umgebung in erstaunlicher Weise gemeistert - allen Traumatisierungen zum Trotz.

Diese Beobachtung - auch wenn sie sich nur auf einen Teil der damals Betreuten bezieht - führt zu der Frage, welche Eigenschaften und Ressourcen diesen Menschen geholfen haben, unter den Bedingungen der Nachkriegszeit ihre körperliche und psychische Gesundheit wiederzuerlangen.

Greta Fischer, die wesentliche Chronistin der Ereignisse, war mitten im Geschehen, als sie mit dem geschulten Blick einer Therapeutin ihre Erfahrungen aufzeichnete. Anfang 1946 schrieb sie einen 33-seitigen Bericht über die Arbeit ihres UNRRA-Teams mit diesen »verlorenen« Kindern und Jugendlichen.3 Der Bericht ist von dem Anliegen getragen, die Welt davon zu überzeugen, diese entwurzelten jungen Menschen aufzunehmen und ihnen eine Chance zu geben. Auch wenn Greta Fischer später in Kanada, Marokko oder Israel im Einsatz war, so suchte sie dennoch nach Wegen, ihre Erfahrungen in der Arbeit mit diesen jungen Holocaust-Überlebenden weiterzugeben.4 Immer wieder bestand sie darauf: »Die Geschichte der Kinder von Indersdorf muss erzählt werden, ihr unbeschreiblicher Überlebenswille, ihr ›Brennen nach Leben‹.«5

Die Sozialarbeiterin sah in ihren Erfahrungen mit diesen traumatisierten Heranwachsenden vor allem den Beweis für »die Resilienz des Menschen und den unbeugsamen Mut des menschlichen Geistes«.6 Wie in einer Langzeitstudie erlebte sie in den ersten vier Nachkriegsjahrzehnten viele ihrer ehemaligen Schützlinge als produktive und erfolgreiche Mitglieder ihrer jeweiligen Gesellschaften, »auch wenn sie nicht so gerne darüber sprachen, ob sie auch persönlich glücklich waren«.7

In den 1980er Jahren stand Greta Fischer wieder vor der Indersdorfer Klostertür, um ihren ehemaligen Wirkungsort noch einmal zu sehen. Da in diesem alten bayerischen Kloster inzwischen reger Schulbetrieb herrschte und kaum jemand um die Vergangenheit dieses Ortes in der Nachkriegszeit wusste, wurde ihr leider der Zutritt verwehrt. Im Dezember 1986, nicht ganz zwei Jahre vor ihrem Tod, schrieb sie an ihre Freundin Esther Halevi: »Seit ich den Film ›Shoah‹ gesehen habe, fühle ich um so stärker, dass die Geschichte erzählt werden muss. Doch wie? Fast hätte ich Elie Wiesel angerufen, den ich in Toronto traf, um ihn um Rat zu fragen.«8

So fand ihre Nichte Lilo Plaschkes nach dem plötzlichen Tod ihrer Tante im Jahr 1988 in deren Nachlass die Berichte aus Indersdorf und viele einzigartige historische Fotos9 - Ausdruck ihres letztlich unerfüllt gebliebenen Anliegens, der Nachwelt etwas von dem zu vermitteln, was sie selbst in ihrer Arbeit mit den jüngsten Opfern des Nationalsozialismus erfahren hatte. Mit diesem Buch soll etwas von dem dargestellt werden, was Greta Fischer zeitlebens erzählen wollte. Ihre schriftlichen Aufzeichnungen wie auch ein Videointerview von 1985 dienen als Grundlage für die folgenden Ausführungen. Dokumente aus verschiedenen Archiven, vor allem den United Nations Archives, Briefe der im Kloster wirkenden Ordensfrauen und besonders die Erinnerungen der Überlebenden ergänzen das Bild. Vieles darin, auch das scheinbar Nebensächliche, spricht für sich, verdeutlicht die konkrete Situation der Nachkriegszeit im Kloster Indersdorf und hilft, den in den letzten Jahren aus aller Welt zurückkehrenden Kindern von damals die Türen weit zu öffnen.

Die deutsche Historiografie beschäftigt sich erst seit etwa Mitte der 1980er Jahre mit dem Schicksal der jüdischen DPs; noch länger dauerte es, bis die besondere Situation der Minderjährigen in den zahlreichen Children Centers in den Fokus der Forschung geriet,10 auch wenn dabei die Lage der Kinder in nahezu allen Veröffentlichungen zur Geschichte der jüdischen DPs dargestellt wird.11 Hierbei sind insbesondere die grundlegenden Studien Jüdisches Leben in München 1945-1951. Durchgangsstation oder Wiederaufbau? (1987) von Juliane Wetzel sowie die Dissertation Wir sind unterwegs, aber nicht in der Wüste. Erziehung und Kultur in den jüdischen Displaced Persons Lagern der Amerikanischen Zone im Nachkriegsdeutschland 1945-1949 (1993) von Jaqueline D. Giere zu nennen.

Dessen ungeachtet sind viele Aspekte des Neubeginns in Deutschland - insbesondere die Lebenswirklichkeit in den vielen Kinderlagern - noch nicht systematisch erforscht worden.12 Mit dem Buch Lebensmut im Wartesaal. Die jüdischen DPs (Displaced Persons) im Nachkriegsdeutschland von Angelika Königseder und Juliane Wetzel wurde 1994 erstmals ein umfassendes Werk vorgelegt, das sich an eine breite Leserschaft richtet. Dort wird Indersdorf als internationales Kinderzentrum und später jüdisches Kinderheim erstmalig erwähnt.

2006 widmen Jim G. Tobias und Nicola Schlichting in ihrem Buch Heimat auf Zeit, Jüdische Kinder in Rosenheim 1946-47 dem Indersdorfer Kinderzentrum ebenfalls ein Kapitel.

Mit dieser Publikation soll die von Königseder, Wetzel, Tobias und Schlichting begonnene Forschung fortgesetzt und vor allem das erste Jahr im »International DP Children’s Center Kloster Indersdorf« näher beschrieben werden. Darüber hinaus soll das ganz andere Leben im nachfolgenden rein jüdischen Kinderhaus Kloster Indersdorf, Beit Jeladim Iwrit (August 1946 bis September 1948), skizziert werden.

Obwohl ich seit 30 Jahren im Landkreis Dachau lebe und zeitgeschichtlich arbeitete, war mir die Nachkriegszeit im Kloster Indersdorf lange unbekannt. Eleonore Philipp ist es zu verdanken, dass ich auf dieses Thema aufmerksam wurde. Greta Fischers Erfahrungsbericht entdeckte ich im Archiv des Heimatvereins Indersdorf. Als Lehrerin am Gymnasium Markt Indersdorf ließ ich in einer Facharbeit diesen Erfahrungsbericht näher untersuchen und erkannte dabei selbst erst den einzigartigen Wert dieses historischen Dokuments. Seither bin ich als Zeitgeschichtsforscherin auf einer großen Entdeckungsreise. In Archiven in aller Welt konnte ich Fotos und Dokumente finden und vor allem Überlebende treffen, die in der Nachkriegszeit im Kloster Indersdorf ihre ersten Schritte zurück ins Leben getan haben.

Meine ersten Rechercheergebnisse veröffentlichte ich in Nach der »Stunde Null«. Stadt und Landkreis Dachau 1945 bis 194913, im Jahrbuch 2010 des Nürnberger Instituts für NS-Forschung und jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts.14; weitere Publikationen erschienen in Band 13 der Dachauer Symposien zur Zeitgeschichte15 und im Jahrbuch des International Tracing Service,Band 3.16 In der internationalen Wanderausstellung »Life After Survival« (»Zurück ins Leben«) wird mit historischen Fotos und einem Kurzfilm das therapeutische Milieu veranschaulicht, das notwendig war, den jungen Überlebenden in der Nachkriegszeit unmittelbare Hilfe zu leisten. Im Januar/Februar 2016 durften wir diese Ausstellung zum jährlichen Holocaust-Gedenken der Vereinten Nationen im UN-Hauptquartier in New York zeigen, hat sie doch in der jetzigen historischen Situation mit Millionen Menschen weltweit auf der Flucht, eine erneute Brisanz. Mehr als 100 der damals im Kloster Indersdorf betreuten Kinder und Jugendlichen ließen sich in den letzten Jahren in Israel, Polen und vor allem der englischsprachigen Welt wieder »aufspüren«; viele von ihnen besuchten seither zusammen mit ihren Angehörigen »ihr« Kloster Indersdorf, um einander nach all den Jahren wieder zu sehen und Zeitzeugengespräche zu führen.17 Seit 2011 heißt das Förderzentrums Dachau »Greta-Fischer-Schule«; die Schulleitung, Lehrerinnen und Therapeuten orientieren sich in ihrer Arbeit am Wirken Greta Fischers für die Kinderüberlebenden der Nachkriegszeit.

Der Freistaat Bayern und die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg laden seit 1995 jährlich Überlebende nach Flossenbürg (Nordbayern) ein - eine zentrale Geste der heutigen Erinnerungsarbeit, die auch 70 Jahre nach der Befreiung noch von ehemaligen Häftlingen aus aller Welt und ihren Angehörigen wahrgenommen wird. Im Zuge dieser alljährlichen Überlebendentreffen in Flossenbürg wurde es seit 2008 möglich, auch diejenigen von ihnen, die in der Nachkriegszeit im Kloster Indersdorf betreut wurden, zu einem Besuch »ihres« Klosters einzuladen sowie Zeitzeugengespräche, Feste und Ausflüge zu veranstalten. Der ZDF-Film »Aus der Hölle ins Leben« dokumentierte diese Wiederbegegnungen18 sowie der BR-Film »Die Kinder von Indersdorf«.19

Teilnehmer des Indersdorfer Überlebendenreffens 2014 in der Greta-Fischer-Schule, Dachau: (von links) Henia Marcus, Martin Hecht, Abraham Maisner, Leslie Kleinman, Miriam Stein, Erica Spindler, Aida Bar-Hecht und Erwin Farkas, im Hintergrund die Autorin.

Ich danke allen Überlebenden für ihre bewegenden Berichte, Fotos und Dokumente, die direkt oder indirekt in dieses Buch eingeflossen sind, besonders Salek Benedikt, Manny Drukier, Henia Marcus, Nahum Bogner und Ester Katz. Ich bin dankbar für ihre vielfältigen Zeichen der Freundschaft und hoffe, dass ich ihnen in dieser Darstellung gerecht werde.

Für die großzügige materielle Unterstützung, ohne die dieses Projekt nicht hätte durchgeführt werden können, geht mein besonderer Dank an die Stiftung Bayerische Gedenkstätten, die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, die Stiftung »Erinnerung, Verantwortung und Zukunft«, die BMW Group, die Barmherzigen Schwestern des Heiligen Vinzenz von Paul, an den Bezirk Oberbayern, an den Landkreis Dachau, die Marktgemeinde und den Heimatverein Indersdorf. Ganz besonderer Dank gilt den Mitarbeitern der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, den Lehrern und Lehrerinnen der Realschule Vinzenz von Paul und der Greta-Fischer-Schule, und nicht zuletzt all den enthusiastischen Unterstützern des Indersdorfer Zeitzeugenprojekts wie Ester und Zwi Katz, Henia und Shmuel Marcus, Tseela Yoffe, Irma Wilfurth, Elly Ott, Gottfried Biesemann, Inge Künzner und meinem Mann Jörg.

Herzlichen Dank an die Verwandten und Freundinnen Greta Fischers, die mir großzügig ihre Fotos, Dokumente und persönlichen Erinnerungen für dieses Buch überlassen haben, z.B. Micha Plaschkes, Hanna Corbishley, Edward Merkel und Fraidie Martz . Dank gebührt auch Ester Brumberg vom Museum of Jewish Heritage in New York City, Melissa Yaverbaum vom Council of American Jewish Museums und Jude Richter vom US Holocaust Memorial Museum für die gute Zusammenarbeit. Weiterhin möchte ich mich bei Ilse Greif, Michael Buchmann und Jörg Skriebeleit bedanken. Sie haben meine Texte gewissenhaft gelesen und mit ihren exzellenten stilistischen und inhaltlichen Vorschlägen zur Verbesserung beigetragen. Mein besonderer Dank gilt Nicola Schlichting und Jim G. Tobias vom Nürnberger Institut für NS-Forschung und jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts, die mich mit konstruktivem Engagement, kritischen Kommentaren und wichtigen strukturellen Anstößen bei der Erstellung des Manuskriptes geduldig fachlich begleiteten. Dennoch können sich Fehler eingeschlichen haben, die jedoch allein ich zu verantworten habe. Irrtümer sind immer möglich, gleichwohl habe ich mich nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, der geschichtlichen Wahrheit so nahe wie möglich zu kommen.

Weichs, im Sommer 2017

Anna Andlauer

Greta Fischer (rechts) nach Kriegsende in den Ruinen einer süddeutschen Stadt.

Hilfe für die Überlebenden

Am 8. Mai 1945 schwiegen die Waffen an allen Fronten des europäischen Kriegsschauplatzes. Zwölf Jahre nationalsozialistischer Herrschaft hatten ein materielles, menschliches und moralisches Trümmerfeld hinterlassen, ein Europa, das im Chaos zu versinken drohte. Der 2. Weltkrieg und die Ereignisse, die erst Jahrzehnte später als »Holocaust« bezeichnet werden sollten, hatten Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben und Familien in ganz Europa zerstört. Unter den Millionen von Flüchtlingen befanden sich auch die Befreiten der Konzentrations- und Zwangsarbeiterlager sowie diejenigen, die die Nazi-Diktatur im Versteck oder unter falscher Identität überlebt hatten. Um ihr unmittelbares Überleben zu sichern, mussten diese zwangsverschleppten, heimatlosen und entwurzelten Menschen, Displaced Persons (DPs) genannt, mit Lebensmitteln, Kleidung und Medikamenten versorgt werden. Zu diesem Zweck richteten die Alliierten in ihren Besatzungszonen sogenannte DP-Lager ein, die überall dort entstanden, wo eine entsprechende Infrastruktur vorhanden war: in ehemaligen KZs, Wehrmachts- oder SS-Kasernen, in Hotels, Klöstern oder Privatwohnungen.20

Bereits Mitte der 1940er Jahre hatten die Alliierten sich mit dem zu erwartenden Problem der unzähligen Internierten und Zwangsarbeiter21 befasst und im November 1943 die Welthilfsorganisation United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA)22 gegründet. Die UNRRA war der erste Versuch, Flüchtlingshilfe auf internationaler Ebene einzurichten und sie wurde zur größten transnational operierende Hilfsorganisation am Ende des 2. Weltkriegs.23 Die Aufgabe der UNRRA war es, die zahllosen entwurzelten und verschleppten Menschen in sogenannten »Assembly Centers« mit dem Nötigsten zu versorgen und ihnen dabei zu helfen, sich selbst wieder aufzurichten und ein neues Leben aufzubauen.24 Die UNRRA-Teams waren an die jeweiligen militärischen Divisionen angegliedert und folgten den kämpfenden Truppen, um die Armeen bei der Versorgung der Millionen Menschen zu unterstützen und - falls möglich - ihre baldige Repatriierung vorzubereiten. Die Massenverbrechen an Zivilisten stellte die UNRRA-Teams vor eine bis dato unbekannte historische Situation, die unmittelbare Not der Menschen in einem nie dagewesenen Ausmaß zu lindern, ja zu bewältigen und dies möglichst schnell.

Dienstbesprechung des UNRRA-Teams 182. Von links Marion E. Hutton, die Leiterin Lillian D. Robbins, André Marx, Dr. Gaston Gérard, Harry C. Parker, Greta Fischer, Helen Steiger, unbekannt.

Als die 35-jährige Sozialarbeiterin Greta Fischer25 im Juni 1945 mit dem UNRRA-Team 182 nach Deutschland kam, konnte sie ihre künftigen Aufgaben nur ahnen. Ein paar Tage vor Kriegsende hatte sie sich in London freiwillig gemeldet, um im zerstörten Europa zu helfen. In einem kurzen Orientierungskurs in Grandville (Frankreich) war sie dem Team 182 zugeordnet worden, das sich bei der G 5 Sektion der 3. US Armee in München melden sollte, um genauere Anweisungen zu erhalten. »Es gab keine Ordnung, alles lief spontan ab. In Deutschland war ein großes Durcheinander. Soldaten, die vom Krieg nach Hause gingen, andere Soldaten, die bei der Befreiung halfen […].«26

Fischers Sorge galt den »unaccompanied children«, den Kindern und Jugendlichen, die ohne Begleitung ihrer Eltern oder sonstiger Erwachsener unterwegs waren.27 »Heimatlos, abgemagert, vernarbt, ängstlich, beraubt, verbittert, Zeugen von schrecklichen Dingen - das waren die Kinder des befreiten Europas.«28 »Verlorene Kinder« nannte Greta Fischer diese jungen Ausländer, die, einzeln oder in Gruppen zusammen mit erwachsenen Displaced Persons in provisorischen Lagern hausten oder rastlos unterwegs waren, um nach Verwandten und Nahrungsmitteln zu suchen und wie es in ihrem Leben weitergehen könnte.29 Um solchen entwurzelten Kindern und Jugendlichen gezielt zu helfen, erhielt das UNRRA-Team 182 um Greta Fischer den Auftrag, das Ausmaß dieser »unbegleiteten« jungen Überlebenden zu erfassen und eine erste Zufluchtsstätte für sie zu schaffen. Die Einrichtung sollte nicht weit von München entfernt sein, da das Hauptquartier der 3. US-Armee auf diese Weise besser die notwendige Unterstützung gewährleisten konnte.30 »Niemand wusste, was zu erwarten war; keiner kannte das Ausmaß des Bedarfs, noch die Nationalität oder die Altersgruppen der entwurzelten Kinder«31; die für DPs zuständige G 5 Abteilung der 3. US-Armee schätzte allein 7.000 in ihrer Besatzungszone.32

Um alle Aufgaben möglichst rasch und effektiv zu erfüllen, brachen die Mitglieder des UNRRA-Teams 182 täglich in drei Gruppen paarweise auf. In München etwa entdeckten sie mehr als 50 Kleinkinder in Privathaushalten oder öffentlichen Einrichtungen;33 im Lager Feldafing lebten 400 Heranwachsende und in Traunstein waren 249 ausländische Kinder gruppenweise mit ihren Lehrern unterwegs.34 Überall fanden sie junge Entwurzelte, die rasch Hilfe brauchten.

Das »International D.P. Children’s Center Kloster Indersdorf« entsteht

Nur 15 Kilometer vom soeben befreiten KZ Dachau entfernt, stießen zwei UNRRA-Teammitglieder am 23. Juni 1945 auf das Kloster Indersdorf.35 Das jahrhunderte alte Gebäude, in der gleichnamigen oberbayerischen Marktgemeinde Indersdorf gelegen, war lange Zeit der geistige und wirtschaftliche Mittelpunkt im heutigen Landkreis Dachau. Die Gründung des Augustiner Chorherrenstifts ging auf das Jahr 1120 zurück. Zu Beginn des 19.Jahrhunderts hatte die Gemeinschaft der Salesianierinnen das Gebäude übernommen und hier eine Schule für Mädchen unterhalten. Von 1856 bis 1938 hatte der Orden der Barmherzigen Schwestern des Heiligen Vinzenz von Paul hier gleichfalls Kinder und Jugendliche betreut, bis die Ordensfrauen nach über 80 Jahren das Kloster räumen und das Gebäude der »Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt« (NSV) beziehungsweise dem Bayerischen Landesverband für Wander- und Heimatdienst36 überlassen musste, so dass diese dort bis Kriegsende der »Zwangsfürsorge für nichtsesshafte Jugendliche« nachgehen konnten.37 Das UNRRA-Team erfuhr erst später und sukzessive, dass in den letzten neun Monaten des Krieges direkt an der Klostermauer eine berüchtige Baracke existierte, eine sogenannte »Ausländerkinder-Pflegestätte«. Hinter diesem beschönigenden Begriff verbarg sich eine Anstalt, in der »fremdrassige« Kinder planmäßig zu Tode »gepflegt« worden waren.38 Die Verwaltung dieser Baracke war durch die nationalsozialistische Jugenderziehungsanstalt im Kloster erfolgt, getreu der Verfügung des Reichsführers der SS Heinrich Himmler, dass die ausländischen Zwangsarbeiterinnen ihre Kinder entweder in speziellen Entbindungsheimen zur Welt bringen müssten oder aber ihren Nachwuchs sofort nach der Geburt in den dafür vorgesehenen »Pflegestätten« abzugeben hätten. Sechs Überlebende Kinder dieser Baracke wurden nach Kriegsende zusammen mit verbliebenen »Zöglingen« im Kloster vom evangelischen Hilfswerk Inneren Mission versorgt.

Aus Sicht des UNRRA-Teams 182 gab es in diesem ehemaligen Kloster die notwendige Basiseinrichtung, welche die schnelle Eröffnung eines Kinderhauses möglich erscheinen ließ. Innerhalb weniger Tage wurde der ausgedehnte Gebäudekomplex durch die US-Armee requiriert und vom UNRRA-Team 182 am 7. Juli in Besitz genommen. 15 der vormaligen jungen Bewohner blieben gleich im Kloster, da man bei ihnen von einer ausländischen Herkunft ausging. Weitere Kinder, die das UNRRA-Team oder die US-Armee gefunden hatte, folgten rasch.39

Auf den ersten Blick erschien das jahrhundertealte Kloster als Kinderzufluchtsstätte geeignet; in den Schlafräumen mit Betten konnten jeweils bis zu 25 Kinder untergebracht werden. Es gab Aufenthaltsräume; ein großer, zentraler, im Stil des Barock prächtig ausgeschmückter Raum diente als Speisesaal, praktischerweise mit zwei gut ausgestatteten Küchen gleich nebenan.

Luftaufnahme des Klosters Indersdorf aus den 1950er Jahren.

Das »Cloister«40 verfügte über einen Turnraum, Waschräume und Werkstätten. Die Landwirtschaft mit elf Kühen, 30 Schweinen, vier Pferden, ca. 240 Hühnern, ausgedehnten Feldern, gepflegten Gemüse- und Blumengärten ließ darauf hoffen, dass man sich teilweise mit frischen Lebensmitteln würde selbst versorgen können.41 Auf den zweiten Blick aber zeigten sich die Nachteile dieser altehrwürdigen Einrichtung: es mangelte an fließend heißem Wasser, die großen Räume waren nur durch Kachelöfen beheizbar und durch die langen Gänge wehte ein unwirtlicher Windzug. Doch da Krankenhäuser und Sanatorien mit Verletzten überbelegt waren, fand man sich zunächst mit diesem nicht ganz idealen Gebäude ab und nahm sich vor, weiterhin nach einer besseren Unterkunft Ausschau zu halten.42

Indersdorf war ein Pionierprojekt43, dem zunächst elf, später 17 hochmotivierte, engagierte UNRRA-Freiwillige aus aller Welt zur Verfügung standen.44 Im Dezember 1945 bestand das internationale Team aus 15 Personen: der amerikanischen Direktorin Lillian D. Robbins, dem belgischen Arzt Gaston M. Gérard, den sieben »Welfare Officers« Greta Fischer (Tschechoslowakei), Helen Steiger (Schweiz), Catherine Tillman (USA), Edna Davis (Australien), Anna Marie Dewaal-Malefyt (Niederlande), Marion E. Hutton (USA) und André Marx (Luxemburg), sowie der amerikanischen Sekretärin Mary W. Taylor. Die Engländer John Gower und Harry C. Parker waren für die Versorgung und Lagerverwaltung zuständig, der Luxemburger Josef Conrady war der Küchenchef und die beiden Franzosen Gustave de Sile und Lucien Picou dienten als Fahrer.45 Die UNRRA-Mitarbeiter trugen Uniformen ihrer jeweiligen Länder mit dem UNRRA-Schriftzug auf dem Oberarm und der Weltkugel als UNRRA-Abzeichen an der Kopfbedeckung.

An der Spitze des UNRRA-Teams 182 stand zunächst die erfahrene amerikanische Sozialfürsorgerin Lillian D. Robbins. Anfang 1946 übernahm die Kanadierin Jean Margaret Henshaw die Leitung. Der Arzt Gaston Gérard sollte die medizinische Erstversorgung der Neuankömmlinge vornehmen, sowie die Gesundheit der Bewohner regelmäßig untersuchen. Da Anna Marie de Waal-Malefyt im Krieg als Krankenschwester gearbeitet hatte, konnte sie ihm zur Hand gehen, genauso wie später die französische Krankenschwester Yvonne Menny.

Zu den Aufgaben der Sozialarbeit gehörte es, die Kinder zu registrieren, physisch und psychisch zu betreuen, für ihre schulische Bildung zu sorgen sowie ihre Emigration oder Repatriierung vorzubereiten. Keine der »welfare officers« war wirklich ausgebildete Sozialarbeiterin und konnte sich vorstellen, welche Aufgaben auf sie zukam. Nur Greta Fischer hatte zuvor als Kinderärtnerin in einer öffentlichen Einrichtung in London Kinder betreut, die vom Krieg verstört waren. Dabei war sie auch mit Anna Freud und den Anfängen der Traumatherapie für Kinder in Berührung gekommen. Als wesentliche Chronistin der Ereignisse im Kinderzentrum schreibt sie über ihre Gruppe: »Wir fingen mit dem Team der Vereinten Nationen an, […] die alle Fachkräfte waren, professionelle Leute; ich würde sagen, sehr besondere Menschen, was ihr berufliches Wissen betraf und auch ihr Engagement, ihren Einfallsreichtum und ihren Einsatz für unser Anliegen.«46 Zunächst war Marion E. Hutton Principal Welfare Officer; aufgrund ihrer Leistungen erhielten später auch Greta Fischer und André Marx diesen Titel.

Das UNRRA-Team 182 wirkte vom 7. Juli 1945 bis Ende Juli 1946 im Kloster Indersdorf; 1. Reihe von links: Harry C. Parker, Greta Fischer, unbekannt, Helen Steiger, Direktorin Lillian D. Robbins, unbekannt, André Marx, Marion E. Hutton. 2. Reihe von links: John Gower, Dr. Gaston Gérard, unbekannt, Mary W. Taylor, unbekannt und die beiden französischen Fahrer Gustave de Sile und Lucien Picou.

Viele der Aufgaben ergaben sich ad hoc. Greta Fischer sollte zunächst sicherstellen, dass die Kleinkinder optimal versorgt wurden, das entsprechende Personal ausbilden und überwachen. Ab Herbst 1945 war sie für die Planung des Gesamtprogramms verantwortlich. Auch wenn einige der UNRRA-Teammitglieder mehrere Sprachen beherrschten, - Greta Fischer etwa Deutsch, Englisch, Tschechisch, Französisch und etwas Polnisch, - so war schon die rein sprachliche Verständigung nicht immer einfach.

Die Schweizer Lehrerin Helen Steiger hatte aufgrund ihrer guten Fremdsprachenkenntnisse die Aufgabe, die Neuankömmlinge zu interviewen und zu registrieren, alle Erkenntnisse über ihre Herkunft und ihr jeweiliges Verfolgungsschicksal aufzuschreiben und im Kontakt mit dem zentralen Suchdienst der UNRRA Angehörige zu finden, die möglicherweise überlebt hatten. Der jüdische Überlebende André Marx47 sollte zusammen mit Greta Fischer das Schulprogramm planen und überwachen. Als ausgebildeter Kantor pflegte er besonders die jüdischen Traditionen und Feste. Manche der Jugendlichen empfanden ihn wie einen Rabbiner. »Er ist die Moral unseres geistigen Lebens/Und unsere Bildung: das ist sein Streben«, reimte ein Kinderüberlebender über ihn.48

Edna Davis sorgte besonders für das körperliche Wohlergehen und die Hygiene. Sie beauftragte die Näherinnen und den Schuster, so gut wie möglich, passende Kleidung bzw. Schuhe herzustellen und kam auch bei der Kleiderverteilung und als Englischlehrerin zum Einsatz. Im Herbst 1945 konnte Catherine Tillman als Verantwortliche für die Freizeitaktivitäten eingesetzt werden.

Alle UNRRA-Teammitglieder mussten vielseitig sein. So wurde beispielsweise vom Küchenchef erwartet, dass er nicht nur täglich Hunderte gut verköstigte, sondern auch die Metzgerei des Klosters überwachte und sicher stellte, dass genügend Lebensmittel aus der Landwirtschaft für die Küche geliefert wurden. Auch Kenntnisse in der Diätküche waren gefordert. Es wäre hilfreich gewesen, wenn die zwei französischen Fahrer nicht nur die Transporte für die Vorratslager bewerkstelligten, sondern wenn sie auch noch die Fahrzeuge hätten reparierten können oder Fremdsprachen beherrschten.49 Im September 1945 unterstützte die bekannte amerikanische Journalistin und Aktivistin für Frauen- und Arbeiterrechte, Mary Heaton Vorse, das UNRRA-Team bei der Betreuung der Kinder und berichtete über diese Arbeit in amerikanischen Zeitungen.50

Für die Unterbringung des UNRRA-Personals requirierten die US-Truppen die größten und schönsten Villen der Marktgemeinde Indersdorf; nur Greta Fischer und eine Krankenschwester zogen es vor, zusammen mit den jungen DPs direkt im Kloster untergebracht zu sein.

Helfer im Pionierprojekt

Mit der Eröffnung des Kinderzentrums wurde das Personal vor beträchtliche Herausforderungen gestellt. Während das Gebäude gereinigt und Vorräte angelegt werden mussten, waren bereits die ersten Kleinkinder und Jugendlichen zu versorgen. So lebten am 15. September 1945 bereits 192 Jungen und Mädchen aus 13 verschiedenen Nationen im Kloster, darunter 49 jüdische Überlebende von Konzentrationslagern.51 Den Kindern und Jugendlichen neben Kleidung, Nahrung, einem sauberen Bett, einem warmen Bad, medizinischer Versorgung vor allem psychische Betreuung, Unterricht sowie Freizeitaktivitäten zu bieten, überstieg die Kraft der zunächst elf, später 17 UNRRA- Mitarbeiter. Erst ab 1946 konnten weitere Wohlfahrtsorganisationen wie das »American Jewish Joint Distribution Committee« und die »Jewish Agency« zusätzliche Hilfe leisten.

Oberin Schwester M. Dolorosa Mayer (Mitte) mit den Ordensfrauen des Konvents der Barmherzigen Schwestern des Hl. Vinzenz von Paul, 1945.

Nach Kriegsende beabsichtigte die Kongregation der Barmherzigen Schwestern, ins Kloster Indersdorf zurückzukehren und ihre »Marienanstalt« wieder in Eigenregie zu führen. Doch ihre Rückkehr erfolgte unter anderen Bedingungen als die Schwestern sie erhofft hatten.52 Auf Anordnung der amerikanischen Besatzungsmacht sollten die Ordensfrauen dem UNRRA-Team bei der Betreuung der entwurzelten Kinder helfen. Nach sieben Jahren Abwesenheit trafen gleich mit Eröffnung des Kinderzentrums am 11. Juli 1945 die ersten Ordensfrauen in ihren blauen Gewändern und ihren großen weißen Hauben wieder im Kloster ein. Sie wurden von den Indersdorfern und dem UNRRA-Team freudig begrüßt, »[...] kamen zwar mit ihren amerikanischen Vorgesetzten gut zurecht, konnten sich aber mit dem Mangel an Ordnung und Erziehung, der in dem Heim herrschte, nur schwer identifizieren.«53 Die zehn Schwestern wurden in der Landwirtschaft, der Küche, Wäscherei und Nähwerkstatt eingesetzt; als ausgebildete Kinderpflegerinnen waren Adelgunde Flierl und Audakta Huber für die Betreuung der jüngsten Kinder ideal. Die begleitende Oberin Schwester M. Dolorosa Mayer war als mittlere Führungsebene für den Wirtschaftsbetrieb und das Hauspersonal zuständig; sie fühlte sich vom UNRRA-Team »freundlich, entgegenkommend, taktvoll und fein« behandelt, wie sie schrieb.54 Ihre Briefe an das Münchner Mutterhaus veranschaulichen die Arbeitsanforderungen: »Das Haus soll auf schnellstem Wege sauber gemacht und eingerichtet werden. Ich selbst bin nicht im Stand, weil soviel angeordnet wird. Ein großes Magazin muss hergerichtet werden für alles, was ins Haus kommt. […] Ist schon schwer.«55 Doch so unmittelbar nach dem Krieg fehlte vieles:

»Schw. M. Ado hat gestern einen ganz großen Berg Wäsche gewaschen. Leider sind die Maschinen recht kaputt. Nicht eine ist in Ordnung. War recht mühsam. Sie hatte keine Seife, keine Bürsten, fast kein Pulver; es ist aber dann schon gegangen. Schw. M. Audakta ist bei den Kindern. […] Schwester M. Adelgunde hat viel zu tun, um alles zu erledigen, was immer wieder verlangt wird. Gestern kamen schon 2 Lastwagen voll Geschirr, Bettwäsche u. Stoffe, heute kommt wieder etwas.«56 Tatkräftig brachten sich die Ordensfrauen ein und waren dem UNRRA-Team fleißige und loyale Mitarbeiter, wie Greta Fischer noch 40 Jahre später voll des Lobes über sie bemerkt: »Die Schwestern, die uns halfen, waren wirklich wundervoll.«57

Wollte man die jungen Überlebenden gut versorgen, so musste sich das Kloster angesichts der allgemeinen Mangelsituation in einen umfangreichen Wirtschaftsbetrieb verwandeln: eine anstrengende und arbeitsintensive Aufgabe. Die Landwirtschaft und der Gemüsegarten wurden noch mit primitivstem Gerät betrieben, heißes Wasser wurde zum Baden und Putzen in Eimern herangeschafft und die alten Kachelöfen mit Holz oder Kohle befeuert. Es gab eine Schusterkstatt, die Kinderschuhe reparierte, doch mangelte es an Leder für die Herstellung neuer Schuhe. Wenn man Stoffe, Decken oder alte Uniformteile organisieren konnte, so musste Kleidung für Kinder und Jugendliche daraus genäht werden. Tiere sollten in der hauseigenen Metzgerei geschlachtet und verarbeitet werden.

Vom deutschen Personal, das im vorherigen Indersdorfer Kinderheim gearbeitet hatte, wurden nur ein Küchenmädchen, eine Flickerin, ein Hausmädchen und die Sekretärin Centa Probstmayr übernommen. Letztere hatte seit 1941 im Kloster gearbeitet und zeitweilig die gesamte Jugenderziehungsanstalt verwaltet.

Um den Mangel an Arbeitskräften zu beheben, wurden gleich im Juli 1945 Mitarbeiter aus der unmittelbaren Umgebung eingestellt: zehn Landwirtschaftsgehilfen, sechs Gärtner, fünf Näherinnen, drei Wäscherinnen, acht Küchenhilfen, 14 Hausmädchen, eine Krankenschwester, drei Schwesternhelferinnen, ein Wachmann, ein Handwerker, zwei Bürokräfte und ein Hausmeister.58

Deutsche Hilfskräfte arbeiten im Haushalt und in der Landwirtschaft.

Durchschnittlich arbeiteten 40 bis 50 Deutsche im Kinderzentrum, meist Flüchtlinge, beispielsweise aus Ostpreußen oder Schlesien, die nicht nur Lohn, sondern auch Unterkunft und Verpflegung erhielten. Für die Ordensfrauen war es nicht immer einfach, das deutsche Personal in dem großen Gebäude und der Landwirtschaft zu organisieren und zu kontrollieren. Schwester Dolorosa wachte sorgfältig darüber, dass beispielsweise die im Kuhstall frisch gemolkene Milch wirklich im Kinderzentrum abgeliefert und nicht für andere Zwecke abgezweigt wurde. Angesichts ihrer strikten Sexualmoral gab ihr das Hauspersonal so manchen Anlass zur Klage: »Uns geht es nämlich wirklich schlecht mit den Mädchen. Die zwei Schlimmsten wurden nun doch entlassen. Nachts ½ 12 sind die mit betrunkenen Soldaten ins Haus gekommen und solche, die jeden Abend mit den Amerikanern fort laufen, sind noch 5 da.«59 Auch der Bericht einer UNRRA-Untersuchungsgruppe empfahl im November 1945 ausdrücklich eine Inspektion des Kinderzentrums sowie den Einsatz einer Aufsichtsperson für das Reinigungspersonal.60

Mit der Einstellung des deutschen Personals war zwar gesichert, dass der große Wirtschaftsbetrieb des Klosters funktionierte; doch weit drängender war die Frage, wem die direkte Fürsorge für die Jugendlichen anvertraut werden konnte. Verständlicherweise kamen hier Deutsche nicht in Frage.61 Doch die Mitarbeiter des UNRRA-Teams 182 konnten diese immense Aufgabe nicht alleine bewältigen. In der Regel arbeiteten diejenigen, die für die Betreuung der Jugendlichen zuständig waren in Wechselschichten, entweder ein paar Tage lang von 7 bis 19 Uhr und dann wieder von 13 bis 22 oder 23 Uhr. Das erstrebenswerte Ziel eines achtstündigen Arbeitstages mit einem freien Tag in der Woche wurde nie erreicht.62

Greta Fischer war oft Tag und Nacht im Einsatz: »Ich erinnere mich an viele Nächte, in denen ich mich um 25-30 Babys gekümmert habe, die gefüttert und getröstet werden wollten, während ich versuchte, dazwischen ein paar Stunden Schlaf zu erhaschen.«63 Als immer mehr »unbegleitete Kinder« in Indersdorf eintrafen und ihre Zahl zeitweilig auf über 200 anstieg, wurde der eklatante Personalmangel unerträglich. Es gab nur eine Lösung: Erwachsene DPs sollten engagiert werden, um die jugendlichen Überlebenden als Hauseltern, Lehrer und Erzieher begleiten, da sie ähnliche Erfahrungen wie die Kinder durchlitten hatten, aus deren Kulturkreisen kamen und ihre Sprachen beherrschten. Ziel war es, für fünf bis sechs Kinder einen Erwachsenen einzusetzen, »auf dass die Kinder individuell betreut werden und ihre eigene Sprache sprechen konnten«.64

Doch es war schwierig, gutes Personal aus Kreisen der DPs zu bekommen, denn »viele der besten Fachkräfte aus den verbündeten Ländern waren vernichtet worden«.65 Viele der erwachsenen DPs bedurften selbst der Hilfe, waren von Verfolgung oder Lagerhaft gezeichnet und emotional instabil. Laut Greta Fischer waren sie häufig mit Fragen ihrer eigenen Repatriierung befasst, in politische Auseinandersetzungen verwickelt oder mehr an der Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse interessiert, als an den Fortschritten der Heranwachsenden. Doch die gute Unterbringung in Zwei- oder Dreibettzimmern und die Entlohnung mit Naturalien wie Zigaretten, Schokolade, »feiner Toilettenseife« und Kleidung lockte.66 Nach Jahren der Mangelernährung kamen viele der erwachsenen DPs wohl vor allem wegen der besseren Versorgung ins Kloster, wie die Ordensfrauen der Barmherzigen Schwestern mutmaßten.67

Zeitweilig lebten 94 erwachsene DPs mit im Haus - eine Anzahl, welche die Vorgaben der UNRRA bei weitem überschritt. Auch eine UNRRA-Untersuchungsgruppe gelangte im November 1945 zu dem harten Urteil, dass nicht nur »ein großer Prozentsatz« der erwachsenen DPs »keinen Wert für die Kinder« hat, sondern schlimmer noch, dass »ihre Anwesenheit dazu angetan ist, die Atmosphäre der Einrichtung zu stören«.68 Manche erwachsene DPs mussten daher weggeschickt werden; anderen wurde ihr DP-Status aberkannt69 und wieder andere ließen sich zu einem Zeitpunkt repatriieren, als sie noch dringend im Kinderzentrum benötigt wurden.

Schwester Adelgunde Flierl, die UNRRA-Korrespondentin Mary Heaton Vorse und eine erwachsene DP (links) mit Kleinkindern im Waschraum des Klosters.

So gab es immer wieder Gründe, warum zuverlässige Lehrer, Erzieher und Heimeltern fehlten. Darüber hinaus erschwerten Spannungen zwischen ausländischen Jugendlichen und deutschen Hilfskräften - es kam sogar zu einzelnen gewaltsamen Auseinandersetzungen - das deutsche Personal zu halten oder neues einzustellen. Daher verbesserte sich die Personalsituation erst, als Hilfsorganisationen wie die internationale World ORT Union70 Unterstützung bei der Berufsausbildung boten, oder die Jewish Agency, das polnische und französische Rote Kreuz bei der Erstellung der Ausreisepapiere in die jeweiligen Länder halfen. Dr. Martha Branscombe vom »U.S. Committee for European Children« beispielsweise war hilfreich, um die Emigration von Waisen in die USA vorzubereiten.71

Die entwurzelten Kinder treffen ein

Bis zum 12. Juni 1946 waren in der US-Besatzungszone mehr als 6.000 ausländische Kinder registriert worden, die sich ohne Eltern oder Familienangehörige dort aufhielten. Ungefähr 2.000 waren durch UNRRA- Suchteams gefunden worden, die Übrigen befanden sich in DP-Lagern zusammen mit Erwachsenen oder fielen der US-Armee oder UNRRA nur zufällig auf, da sie gruppenweise organisiert und zudem meist in einem erbarmungswürdigen Zustand waren.

Die jüdischen unbegleiteten Jugendlichen, die sich direkt nach Kriegsende in der US-Besatzungszone aufhielten, waren überwiegend soeben aus Konzentrationslagern befreit worden; die nichtjüdische Jungen und Mädchen waren meist gewaltsam aus Polen oder der Ukraine zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt worden, manche hatten aber auch in Konzentrationslagern gelitten.

Die nichtjüdischen Heranwachsenden, die im westlichen Teil der US-Zone gefunden wurden, waren meist aufgrund individueller Tragödien, wie dem Tod ihrer Eltern, in deutschen Einrichtungen untergebracht worden; darüber hinaus befanden sich in Bayern aber auch große Gruppen von Kindern und Jugendlichen, die »gewaltsam aus ihrem Zuhause entfernt« und »aus östlichen Ländern deportiert worden waren«.72

Manche Jugendliche, beispielsweise aus der Slowakei oder Oberschlesien, erwiesen sich als mehr oder weniger »germanisiert«, waren sie doch aus ihren Elternhäusern entfernt und Einrichtungen zugeteilt worden, in denen nur Deutsch gesprochen werden durfte. In den bayerischen Bezirken Regensburg, Traunstein und Straubing wurde eine beträchtliche Zahl solcher minderjähriger Oberschlesier aufgefunden. Auch wenn sich viele dieser Kinder und Jugendlichen jetzt als Deutsche betrachteten oder tatsächlich aus deutsch-oberschlesischen Familien stammten, mussten sie sich als polnisch ausgeben oder auch von Gewalterfahrungen durch Deutsche berichten, damit sie als »alliierte Kinder« vom Kinderzentrum aufgenommen werden durften und ihre Rückkehr zu ihren Familien vorbereitet werden konnte - war doch Oberschlesien inzwischen wieder ein Teil Polens geworden.

Da im Sommer 1945 noch niemand das Ausmaß des Bedarfs kannte und das UNRRA-Team 182 lediglich die Aufgabe hatte, jedem elternlosen Kind aus einem Land der Vereinten Nationen Hilfe zu gewähren, kam es im ersten internationalen Kinderhaus der US-Zone zu einem ziemlich raschen Start.73

Von Juli 1945 bis Juli 1946 werden im Kloster Indersdorf mindestens 613 jüdische und nichtjüdische Kinderüberlebende aufgenommen und betreut.

Der Ansturm auf diese Erstaufnahmeeinrichtung für ausländische Minderjährige ohne Begleitung war groß: »Seit Montag kommen nun jeden Tag Kinder. Der erste Trupp waren 10 Buben von 14-17 Jahren, ungarische Juden. Da sind wir schon recht erschrocken. Am Dienstag 25 polnische Kinder, ganz Kleine von 2 Monaten bis 2 Jahren und Buben und Mädchen wieder bis 16 Jahren. Am Mittwoch wieder 9 Kleine […] und gestern auch wieder 7 größere Mädchen mit Krätze. Sind ganz verwahrlost. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das mit 200 so großen Kindern gehen soll, ohne rechte Aufsicht und Erziehung. Am 1. Tag haben die Buben schon die Pferde aus dem Stall geholt und sind fortgeritten. […] Morgen kommen 35 Polen; ich glaube Buben und Mädchen.«74