4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Jazzybee Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

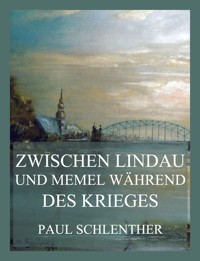

Das von Paul Schlenther bereits 1915 verfasste Buch enthält fünfzehn, zum Teil schon früher im "Berliner Tageblatt" publizierte Feuilletons, in denen der Verfasser anschaulich und frisch von seiner Rückreise durch das südliche Deutschland in den Augusttagen 1914 und von den Eindrücken erzählt, die er ein halbes Jahr später nach der russischen Invasion beim Besuch der ostpreußischen Heimat gewann. Die große und gehobene Stimmung der deutschen Bevölkerung bei Kriegsbeginn spiegelt sich einfach und unverzerrt in einer Fülle kleiner Augenblicksbilder, zwischen denen hier und da auch ein behaglich plaudernder Humor zu Worte kommt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 133

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Zwischen Lindau und Memel während des Krieges

PAUL SCHLENTHER

Zwischen Lindau und Memel während des Krieges, P. Schlenther

Jazzybee Verlag Jürgen Beck

86450 Altenmünster, Loschberg 9

Deutschland

ISBN: 9783988681300

www.jazzybee-verlag.de

INHALT:

Fahrplanlose Fahrten im Schritt1

Lasst sie reden!17

Der zehnte November19

Totensonntag. 22

Friede auf Erden. 26

Bombengruss28

Nach Masuren. 32

Memelabwärts. 42

Grenzerinnen. 45

Landschaftsrat Maul48

Der Oberpräsident von Ostpreußen. 50

Seine Heimatrede im Abgeordnetenhaus50

Steinerne Patenkinder55

Gerdauen und Wilmersdorf63

Kupfer und Messing. 66

Kriege und Dichter68

Fahrplanlose Fahrten im Schritt

August 1914.

Von Lindau nach München! Diese Strecke, so reizvoll Anfang und Ende sind, erschien mir immer etwas langweilig. Die Gegend wirkte nicht besonders abwechslungsreich, Städte und Städtchen nicht sehr bemerkenswert. Die drei Stunden, in denen der Schnellzug hier durchsaust, pflegten zu schleichen. Vielleicht lag es daran, dass auf der Hinfahrt die Freude, den Bodensee wiederzusehen, ungeduldig machte, beim Heimkehren der Schmerz, von den Alpen scheiden zu müssen, verstimmte. Und diesen unliebsamen Weg sollten wir nun in einem überfüllten Militärzüge zwölf Stunden lang durchbummeln, von acht Uhr früh bis acht Uhr abends, mancher Verspätung gewärtig!

Das Vorgefühl davon wäre schreckhaft gewesen, wenn man sich in diesen Tagen nicht längst auch in kleinen und kleinsten Dingen zur Unerschrockenheit erzogen hätte. Siehe da, auch auf dieser Reise, im Tempo alter Postschnecken, verwandelte sich Befürchtung in gelassene Zuversicht. Alles ging, dem improvisierten Kriegsfahrplan gemäß, pünktlich zur Sekunde vonstatten. Jede Station wurde rechtzeitig erreicht und verlassen. Der endlos lange Bahnzug, den erst auf der letzten Strecke mehr als eine Dampfmaschine zog, den ein einziger Schaffner führte, tat, wie ein deutscher Soldat, seine Pflicht und Schuldigkeit.

Deutsche Soldaten, feldmäßig gerüstet, füllten jene sitzlosen Wagen, in denen sonst Gepäck oder Vieh befördert wird. Deutsche Soldaten grüßten einander auf den Haltestellen. Nie in meinem langen Leben bin ich mit besserer Gesellschaft gefahren. Ich bin aber auch noch nie so kurzweilig gereist, weder von Lindau nach München, noch sonst auf den tausend Straßen, durch die mein Schicksal zog. Die Sommersonne schien nicht heiß. Über das blaue Firmament strichen schneeweiße Wölkchen, als trüge auch der liebe alte Himmel die Farben des stammverwandten Landes, durch das die Reise ging. Die Landschaft in ihrem saftigen, vom gestrigen Regen erfrischten Grün, im ungenutzt prangenden, leider schon rostenden Segen ihrer Felder, verriet zarte Reize, von denen der jagende Luxuszügler nichts merkt. Je tiefer die Sonnenkugel sank, desto schöner ward es. Immer heller schimmerten die Wände der Bauernhäuser, immer röter leuchteten ihre Dächer aus den dunkelnden Wäldern heraus ins himmlische Blau.

Auf den Stationen — auch nicht die kleinste Haltestelle wurde übergangen — wiederholte sich immer derselbe Ablauf. Aber je öfter das Gleiche wiederkehrte, desto tiefer griff es ans Herz, überall sperrte ein Staketenzaun den Bahnsteig ab. Hinter dem Zaun stand, was zurückblieb. Da sah man — und sah wieder weg — die alte Landfrau, ihre geröteten Augen auf eine einzige Stelle des Eisenbahnzuges gerichtet, der ihr den einen viel zu rasch wegführen wird. Anderswo lehnte am Zaun ein fünfzehnjähriger deutscher Junge, ganz still für sich allein, im tiefsten Ernst. Unerfahren und versonnen liegt sein Blick auf den wehrhaften Männern und Jünglingen, die aus dem Viehwagen winken. Will er mit? Will auch er mit seinen halbwüchsigen Gliedmaßen in diesen schlichten Rock des Königs hinein? Das Türchen im Zaun öffnet sich noch nicht für ihn. Er bleibt hinter den Staketen und sieht dem abfahrenden Zuge nach, einer aus unserer herrlichen, lange Zeit so schlimm verkannten Jugend! Der Zug fährt durch schwäbisches Land. Da klingt es in unverfälschter Mundart aus geraumer Ferne zu uns herüber: "Muss i denn, muss i denn zum Städtele naus... und du, mein Schatz, bleibschst hier... Wenn i komm, wenn i komm, wenn i wied'rum komm ..." Weiter gegen München zu führte ein Bauer auf seinem Handwagen ganz junge Kälbchen in den Zug, etwa ein halbes Dutzend; blitzblanken Felles, stark und doch zart, mit treuherzigen Schnäuzlein und großen, weltoffenen Augen, dicht aneinandergedrängt. Warum erinnerte auch dieses kräftige animalische Bild an jene wehrhafte Mannesjugend im Viehwagen?

So verging der lange Tag. Er wird, wie alle diese Augusttage, unvergesslich bleiben. Für Abwechslung sorgte auch diesmal wieder der Mutwille lieber Mitmenschen. Wir hatten in einem Abteil zweiter Klasse leidlichen Platz gefunden, aber für Nichtraucher und ohne jenes verschwiegene, oft so freudig begrüßte Seitenpförtchen. Unsere Reisekameraden schienen Berliner wie wir, von der leiseren Sorte. Wir trugen still begnügt mit ihnen das gleiche Schicksal durch dieses Stückchen Welt. Unterwegs stieg ein Herr hinzu. Er sprach so ähnlich wie Frank Wedekind und brachte Leben in unsere Bude. Divinatorisch ahnte er den Verlauf des Feldzuges, wusste mit Regimentern und Armeekorps, mit Kavallerie und Infanterie, mit Serben und Montenegrinern Bescheid, kannte schon ganz genau, was bei Soldau und Lüttich noch gar nicht passiert war. In Kempten war Mittagsrast. Wir aßen überraschend gut und vermissten nur das noch bessere bayrische Vier, denn, wie in allen Bahnhofswirtschaften, war Alkoholfreiheit ein sehr weises militärisches Gebot. Uber diese Entbehrung sollte bei der Weiterfahrt eine Zigarre hinweghelfen. Zu solchem Zweck stiegen wir in eine leere dritte Klasse, ließen aber unser reichliches Handgepäck bei den Nichtrauchern der zweiten Klasse. Die Zigarre mundete so gut, wie ich es allen unseren Kriegern immer wünschen möchte. Sie war so lang, dass sie, zu meinem Genuss, mehrere Haltestellen überdauerte. Aber wie jedes kleine und große Ding in dieser Zeitlichkeit, und wie — so hoffen wir — auch unser großer, erhabener Krieg, nahm mein braves Hamburger Kraut schließlich doch ein Ende. Wir konnten nun wieder zu unseren Nichtrauchern in die wohlbezahlte zweite Klasse steigen.

Ein vierstimmiger Schrei des Entsetzens empfing uns. Man starrte auf uns, wie auf Gespenster. Pseudowedekind fand zuerst die Sprache wieder und klärte uns darüber auf, dass er unser Handgepäck bei der nächsten Haltestelle hinter Kempten — ritsch, ratsch — auf den Bahnsteig herausgelegt habe, weil er sich gedrungen fühlte, anzunehmen, wir hätten über den kulinarischen Genüssen Kemptens den Zug versäumt. Der Gedanke, in dieser schweren Zeit einen Verlust zu erleiden, war mir Trost. Auch meine tapfere Lebensgefährtin fügte sich mit ruhiger Seele in die Vorstellung, für die nächste Nacht und den nächsten Morgen so manches entbehren zu müssen, was der Alltäglichkeit verwöhnter Kulturmenschen notwendig scheint. Trotz diesen unruhigen Zeiten bekamen wir das Handgepäck mit nächstem Zuge auf dem Münchner Hauptbahnhofe vollzählig und unversehrt ausgeliefert; ich rechne das der bayrischen Bahnverwaltung hoch an; ihr zu Dank habe ich den winzigen Zwischenfall erwähnt.

Ich möchte ihn aber auch als Exempel statuieren für die alte Fabellehre: "Blinder Eifer schadet nur" und für das andre, von Bismarck wieder aufgebrachte Wort: "Quieta non movere!" Unsere Handtaschen, Regenschirme, Mäntel lagen so schön ruhig im Netz! Was hatte jener wildfremde Herr daran zu rühren? Für seine gute Absicht durfte ich ihm — nicht ohne ein feines Lächeln der Ironie — danken. Sicher zählt er zu den Menschen, die edel sind, hilfreich und gut. Aber, beim Gotte der Gschaftlhuberei, darf man denn zwischen Kempten und Betzigau nicht mehr schmauchen, ohne dass sich ein lieber Mitmensch darum zu kümmern hat? In unserer schweren Zeit, die so viele entfremdete und getrennte Herzen auf das innigste verbindet, gehören Hilfsbereitschaft und Hilfskraft zu den höchsten Heilsgütern und Gnadengeschenken. Man wird sie jetzt Aller Wege üben und bewähren. Vielleicht trägt mein bescheidenes Erlebnis dazu bei, nützenden Eifer von schädlichem Übereifer in einzelnen Fällen taktvoll und verständig unterscheiden zu lehren. Während der nächsten Monate wird Wichtigeres auf dem Spiele stehen als die eigne Zahnbürste und ein wärmender Mantel! Da könnte blinder Eifer nicht nur zu tragikomischen Verlegenheiten führen, sondern leicht auch zu Katastrophen.

Der wärmende Mantel ist für München auch in Sommernächten gut zu brauchen, denn wenn die Sonne unterging, so meldet ein rauer Lufthauch an, dass diese Residenz eine Höhenstadt ist. Deshalb suchten wir gleich nach unserer Ankunft in nächster Nähe des Hauptbahnhofs ein Plätzchen, wo Menschennähe den wärmenden Mantel ersetzt. Wir fanden es in den weiten, kaum übersehbaren Hallen des Matthäserbräus. Das Plätzchen war nicht gleich zu finden, denn Tausende von Menschen saßen da, und so viel Menschen, so viel Maßkrüge, die auf dauerhaftes Sitzen deuteten. Es war, als würde ein großer Abschied gefeiert. Noch ein letztes Mal wollte der Münchner sein allerbestes Bier mit denen, die er ins Feld schickt, aus demselben Kruge trinken, auf dass der Bub heil und als ein Sieger heimkomme. Da saßen sie nun Leib neben Leib und Herz neben Herz, dicht aneinandergedrängt, die Väter und die Söhne, und zwischendurch auch noch manch ein alter Großpapa mit den Kriegsdenkmünzen von Weißenburg und Wörth auf der Brust.

Hier und da gibt es auch wohl einen Soldaten, der nicht gerade an seine Väter denkt. In einem entlegenen Eckchen des unendlichen Saales hält er sein Münchner Mädel noch einen letzten Abend lang im Arm, und wenn ihr das Weinen kommt, so tröstet und tränkt er sie aus seinem Maßkruge. Das aber sind die wenigsten, die jetzt noch an dem Schürzchen hängen und für lange Zeit einen Vorschuss auf Minne nehmen. Die meisten fühlen sich in ihren Blaujacken oder in ihrer Feldfarbe schon als Krieger zum großen Ganzen gehörig, und wohl darf man in diesen übervollen Bierhallen ein Gleichnis der Einheit aller Deutschen finden. Von Zeit zu Zeit schallt aus vielen tausend männlichen Kehlen, aus vielen tausend männlichen Seelen ein Gesang zu den hohen Wölbungen empor.

Wir hören jetzt wieder dasselbe, was wir schon gestern und vorgestern am Bodensee hörten, von den Schiffen her, die immer neue junge Mannschaft vom jungen Rheine ans bayrische Ufer trugen: "Fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein." Wie vor vierundvierzig Jahren, so will auch jetzt wiederum dieser Trostgesang das deutsche Herz am feurigsten durchglühen. Aber noch ein andres Lied, ein wunderschönes, flutet immer wieder und wieder durch die Hallen; ein Lied, das nach trauriger Verirrtheit nun endlich wieder zu seinen alten, hohen Ehren kommt: "Deutschland, Deutschland, über alles." Jedes Wort und jeder Ton in diesem Lied ein Hammerschlag, der zusammenfügt.

Wo ist sie hin, Deutschlands "Zerrissenheit"? In den Münchner Matthäserhallen sitzen an diesem Abschiedsabend nicht bloß Bajuwaren. Es sitzen auch Franken und Alemannen, Niedersachsen und Obersachsen und sogar Preußen. Als wolle er altes Missverständnis sühnen, ist der Münchner gut und lieb zum Berliner. In vollster Ehrlichkeit spricht die dicke, alte Kellnerin, als sie den dritten Maßkrug vor mich hinstellt, von dem Mut und der Schlagkraft der Preußen und macht dabei die Gebärde des "Dreschens".

Der nächste Tag ist ein lichter Sonntag! Der 9. August! Man sieht jetzt schon viel weniger Reservisten. Wenn sie auf der Neuhauser Straße beim Augustinerbräu vorbeigehen, so reichen ihnen blutjunge Studenten Zigaretten zum offenen Fenster heraus. Fast alle Zivilpersonen, Männer und Frauen, tragen ein Bändchen. Oft verwebt sich mit dem bayrischen Blauweiß die Reichstrikolore und auch das Schwarzgelb des freundnachbarlichen Bundesbruders. Überall aus den Bierhäusern dröhnt es: "Deutschland hoch" und bald darauf "Hoch Österreich". Niemals "Hoch Bayern!"

In dieser Sonntagsfrühe schlägt man auf schwarzgelben Zetteln die Nachricht von der Erstürmung Lüttichs an die Wand; eine Nachricht, die jedem deutschen Mann das Wasser in die Augen treiben könnte. Nicht einmal in den Gastwirtschaften weckt die Botschaft lauten Jubel. Mit einer religiösen Feierlichkeit bewegt sie alle Herzen, und wirklich sieht man Münchens gute Katholiken zum Dankgebet in ihre allzeit offenen Kirchen treten.

Sonntags abends sitzen wir mitten unter dem Volk im Hofbräukeller. Es sind fast gar keine Uniformen mehr da. Aber eine hehre Uniformität des einen Gedankens und des einen Zieles geht von Tisch zu Tisch, von Fass zu Fass. Überall ist vom Krieg die Rede. Man hört es aus vereinzelt herübergetragenen Worten. Zuversichtlicher Ernst würzt den Labetrunk und dämpft den urwüchsigen Frohsinn dieses Volkes und dieses Ortes. Ein Zweifel am Sieg kommt nirgends auf. Von Herzen spricht man immer wieder über den Kaiser und sein hohes Wort, er kenne keine Parteien mehr. Wenn der Kaiser jetzt als ein Harun al Raschid durch München gehen dürfte, so fände er vielleicht ein noch höheres Wort: "Ich kenne keine Preußen, keine Bayern mehr, ich kenne nur noch Deutsche." Wir Norddeutschen aber, die wir uns hier zur langsamen, beschaulichen Weiterfahrt in die Heimat stärken, wir rufen aus blutsverwandten: Geiste: Gott mit dir und deinen Waffen, deinen Fahnen, Bruder Bayer!

Als vor zwanzig Jahren die vereinsamten Landstraßen und die vereinsamten Gasthöfe der kleinen Städte dem großen Verkehr zurückerobert wurden, konnte man dies als ein Beispiel für die Lehre von der Wiederkunft aller Dinge auffassen. Dem alten Ritt des Ritters wollte das Rad des Radlers entsprechen; dem schwerfälligen Reisewagen, in den Goethe seine Bettkiste und einen Teil seines Hausrats packen ließ, konnte das Automobil entsprechen, in welchem sich Gerhart Hauptmann durch den Straßenstaub des Kontinents plagte. Nur die dritte, die ursprüngliche Reiseform älterer Zeiten, hat in unserer sportlustigen Gegenwart noch kein Seitenstück gefunden; jene Reiseform, in der ein dritter deutscher Dichter, Friedrich Hebbel, mit seinem wegwunden Hündchen, von München bis Hamburg gelangte: das Reisen auf Schusters nagelfest behuften Rappen. Die gemeinsamen Ausflüge der "Wandervögel" und "Pfadfinder" nehmen zwar auch Schusters Rappen in Anspruch, aber sie stecken sich doch nicht, wie der reisende Handwerksbursch bei Schwind und Ludwig Richter, ein bestimmtes, möglichst rasch zu erreichendes Ziel. Ihr Wandern ist, wie es der Jugend geziemt, mehr ein Schwärmen, ein Ausschwärmen, ein Umherschwärmen.

Verwandter konnte sich dem alten Fußwanderer, dem "armen" Reisenden, derjenige fühlen, der in diesen Tagen der Mobilmachung quer durch unser Deutschland in die Heimatstadt strebte. Wenn notgedrungen auf den einzelnen Bahnhöfen die Fahrt gar nicht weitergehen wollte, oder wenn es plötzlich irgendwo hieß: "Alles aussteigen, der Zug bleibt hier stehen," so dachte man sich in seinem geduldigen Mute: langsamer kam Biedermeier per pedes apostolorum auch nicht vorwärts. Mehr als einmal hätte man sich von einer der schön belaubten Buchen oder Ulmen am Weg den Wanderstab herunterschneiden mögen, um landeinwärts auszuschreiten, statt der Sorgen um Freunde und Vaterland ein Ränzel auf dem Rücken. Aber unser wuchtiges Reisegepäck verwandelte sich in das leichte Felleisen so wenig, wie in wanderfrohen Leichtsinn das Päckchen Gedanken, das uns auf der Seele lag. Und so mussten wir von Süd gen Nord mit der schleichenden Eisenbahn Schritt halten.

Jetzt steht man in der Vorhalle des streng abgesperrten, mitten in der schönsten Reisezeit öd und leer vor sich hinbrütenden Münchner Hauptbahnhofs und hilft ihm brüten. Überall kleben noch an den Wänden der Vorhalle schöne große, gelbe Fahrpläne mit den verlockendsten Schnell- und Luxuszügen, aber quer durch das Blatt brummt den gierigen Leser das Wort "Ungültig" an. Oh, was waren das für längst verschollene, selige Zeiten, als man um zwölf Uhr mittags in einem Speisewagen Platz nehmen konnte und sich abends um zehn Uhr in einem Schlafkupee ausstrecken durfte! Dort war es immer ein bisschen heiß, hier immer ein bisschen eng, hier schimpfte man, wenn das Oberbett schnarchte, dort maulte man, weil das Rauchen verboten war. Wie undankbar wird man gegen Wohltaten der modernen Kultur, wenn sie zur Alltäglichkeit geworden sind! Wie sehnt man sich nach ihnen, wenn sie plötzlich fehlen!

Wie weit entrückt war uns schon der Güterzug, der Bummelzug, mit dem wir in unserer Jugend aus Sparsamkeitsrücksichten zu rechnen hatten! Nun dehnt er sich doch wieder vor uns aus. Wir müssen ihn besteigen. Er geht nur alle sechs Stunden, immer zur gleichen Minute. Das ist ein grundgescheiter Einfall der Bahnverwaltung, der auch dem Publikum das Disponieren erleichtert. Mit Leid- und Weggefährten berät man, welcher Weg nach Berlin der geradeste sei: ob über Regensburg-Hof oder über Nürnberg-Saalfeld. Von beiden Wegen sieht man nur ein Stückchen mit einiger Deutlichkeit vor sich. Dann verlieren sich alle zwei im Dunkel. Was hinter Hof oder Lichtenfels erfolgen wird, weiß in München noch keine Seele. Man knobelt oder zählt an den Knöpfen ab: Hier Nürnberg! Hier Regensburg! Eine Berliner Dame ruft das Los nach Nürnberg, uns das Verhängnis nach Regensburg. Wer von uns wird als Madam Swinegel zuerst in Berlin jubeln: "Ick bün all da?"

Und nun auf, zur siebenstündigen Fahrt! Mit guten Bekannten, die man zufällig im Wagen findet, richtet man sich ein, tauscht Lindt-Schokolade gegen Sarotti-Schokolade aus, ringt in Landshut um Kaffee, in Neufahrn um Limonaden, treibt allerlei Ulk und fährt wieder in einen wundervollen Augustabend hinein. Wie nun schon seit vielen Tagen begleitet unseren Weg der stille Wehrmann, aufgepflanzt wie die Meilensteine an unsren chaussierten Landstraßen, wie die Wärterhäuschen an unseren Schienenwegen. Wir kennen diesen einsamen, ins Abenddunkel hineinstehenden Wachtposten schon, seitdem wir aus der Veltliner Weinebene ins Bündnerland aufstiegen. Bei jeder Brücke, jedem Tunnel, jedem Viadukt, jedem Straßenübergang wachte und wartete, Gewehr bei Fuß oder Gewehr über Schulter, in seinem Milizrock ein unabhängiger, neutraler, aufrechter Schweizer. Das ging so über die Bernina, und von dieser gewaltigen Gletscheröde herab über das noch verödetere Pontresina, wo wir, statt zweier Wochen, am 4. August zwei Stunden weilten, bis herunter in die nächtliche, regentriefende Finsternis von Chur; das ging am anderen Tage bis in den Hafen von Rorschach hinein, und das setzte sich diesseits des Bodensees fort durch ganz Bayernland, von Lindau bis Probstzella. Nur sind nicht alle diese Wachtmänner mehr in Uniform. Eine blauweiße Armbinde genügt, ihre Schussbereitschaft gegen jeden, der vor ihnen nicht haltmacht und Order pariert, zu rechtfertigen. Was zur Linie und zur Reserve gehört, ist schon an den gefährdeten Grenzen. Hier im Herzen Deutschlands steht der angejahrte Landmann, die Hahnenfeder auf dem Hut, in der Lodenjoppe, mit seiner Jagdflinte. Wie der Befreier Tell lauernd auf ein edles Wild, fest und treu auch er, auf seiner Wacht am Lech, an der Isar und der Donau, an Pegnitz und Regnitz.