Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Haymon Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

EINER DER WICHTIGSTEN VERLEGER DEUTSCHER SPRACHE ERINNERT SICH "Es gibt was Neues, magst du kommen?", ruft H. C. Artmann ins Telefon. Am anderen Ende sein Lektor, der sich umgehend auf den Weg zum großen österreichischen Dichter macht. Weiter geht's zu Thomas Bernhard nach Ohlsdorf auf ein Glas Most. Zuletzt noch ein Abstecher in Peter Handkes wildromantischem Garten in Chaville bei Paris. Was Jochen Jung von bedeutenden Dichterinnen und Dichtern unserer Zeit erzählt, kann man in keinem Lehrbuch nachlesen. Als Autor, Lektor und einer der wichtigsten Verleger im deutschen Sprachraum hat er Werke der Weltliteratur ebenso aus der Taufe gehoben wie den ein oder anderen seiner Autoren zum Traualtar begleitet. BEGEGNUNGEN MIT DICHTERINNEN UND DICHTERN AUS VERGANGENHEIT UND GEGENWART Von Thomas Bernhard bis Peter Handke, von Ursula Krechel bis Arnold Stadler, von Gernot Wolfgruber bis Marianne Fritz: In erhellenden, erheiternden und berührenden Episoden stellt Jung die großen Namen deutschsprachiger Literatur ebenso wie die zu Unrecht vergessenen von einer intimen Seite vor. Gleichzeitig gibt er Einblicke in deren Werkstatt, nicht zuletzt in seine eigene: die Werkstatt eines Lektors und Verlegers, der seinen Beruf mit Leidenschaft ausübt. Begegnungen u.a. mit: H.C. Artmann Thomas Bernhard Ann Cotten Erwin Einzinger Marianne Fritz Peter Handke Gert Jonke Diana Kempff Alfred Kolleritsch Ursula Krechel Arnold Stadler Gernot Wolfgruber

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 191

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

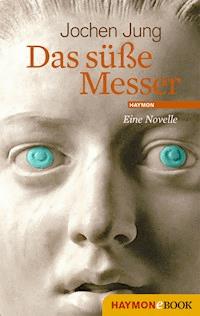

Jochen Jung

Zwischen Ohlsdorf und Chaville

Die Dichter und ihr Geselle

Das ist nicht der Lektor/Verleger auf dem Autorenfeuer, sondern die im Erdherd gesottene Ziege, wie sie der Maler Antonio López Vega zwischen Suppe und Fleisch in mein Tagebuch gezeichnet hat (siehe Seite 142 f.).

Vorbemerkung

Entscheidend ist immer der Text – er ist es, der bestimmt, worüber in der Zusammenarbeit von Autor und Verlag nachgedacht, geredet und im Ernstfall verhandelt wird. Und da die Texte nicht von allein auf die Welt kommen, sondern von Autorinnen und Autoren erfunden und geschrieben werden, kommt es dabei immer auch zu Begegnungen von Menschen – und darum geht es in diesem Buch. Ich habe versucht zu erzählen, was ich in Gesellschaft dieser – wenn man es ihnen auch nicht immer gleich ansieht – sehr besonderen Menschen erlebt und erfahren habe. So kam es mit einer Drehung des schönen Romantitels von Joseph von Eichendorff, Dichter und ihre Gesellen, zu dem Untertitel dieser Porträtsammlung, in der – à propos erzählen – nur vorkommen kann, was auch erzählbar ist. Manches lässt sich aus Diskretion nicht weitergeben, manche Autorenpersönlichkeiten sind eher anekdotenresistent, jedenfalls in meiner Gesellschaft. Insofern ist die Auswahl der hier auftretenden Autorinnen und Autoren nicht das Spiegelbild irgendeiner Wertung oder Hochschätzung; ich vermisse selbst so manche in diesem Buch, die für mich wichtig waren. Wichtig für die Literatur waren auf ihre Art alle, mit denen ich es zu tun hatte: Mein Glaube an die Literatur und mein Vertrauen in die, denen wir sie verdanken, ist ungebrochen.

Einige dieser Texte sind zuvor an anderer Stelle veröffentlicht worden, und ich danke allen, die mich dazu angeregt und mir die neuerliche Publikation genehmigt haben. Manches wurde erst geschrieben, als die Idee, dass es ein Buch werden könnte, Gestalt annahm.

Autoren, Lektoren und Verleger sind, zusammen mit Buchhändlerinnen und Kritikern, der entscheidende Teil des Literaturbetriebs, ein Wort, das viele, die dazu gehören, nicht mögen. Auch mir gefällt es nicht besonders; das, was es meint – die Mischung aus Tratsch, Konkurrenz, Ideengedränge und Liebe zum Wort –, aber durchaus. Letztlich dreht sich alles um das Wunder der Literatur, die Möglichkeit, die uns umgebende Welt in Wörtern fassen zu können. Das, und nichts anderes, gibt unserem Getue Sinn. Es geht um die Texte: Sie und nicht wir entscheiden, was zählt, weil sie uns Herz und Augen öffnen.

Eckernförde / Salzburg oder Wie es mit mir anfing

Nicht mehr herauszufinden, wann die Idee zum ersten Mal aufkam. Jedenfalls, als ich zwölf war und in der Quarta der Jungmannschule in Eckernförde, mussten wir tatsächlich den Aufsatz schreiben mit dem schönen Thema »Was ich später einmal werden will«, und natürlich war damit nur nach Berufswünschen gefragt und nicht etwa danach, ob man womöglich ein guter Mensch werden wolle.

Ich wüsste nicht, ob ich zuvor je Lokomotivführer oder Förster hatte werden wollen, was damals angeblich die beliebtesten Berufswünsche kleiner Jungs waren. Mein Lieblingsbuch in jenen Jahren hieß Der rote Korsar, und die Vorstellung eines Lebens als solcher hat mich zu dieser Zeit sehr beschäftigt. Wer in Eckernförde aufwächst, wächst am Meer auf, und wer am Meer aufwächst, lernt das Fantasieren früh.

Aber ich wusste natürlich, dass Freibeuterei kein besonders ehrbarer Beruf ist, auch wenn ich in Wahrheit kaum Ahnung davon hatte, was ehrbar heißt. Und ich wusste, dass der Rote sich in Amsterdam ein besonders schnelles, schlankes Schiff hatte bauen lassen, das nur aus Holz, Messing und unendlich vielen weißen Segeln bestand, dass Frauen ihn so liebten wie er sie und dass Frauen so schön und geheimnisvoll sein konnten wie, sagen wir, Bücher. Er war ein Seeräuber, und er war im Herzen ein guter Mensch.

Ich schrieb also damals allen Ernstes, ich wolle Verleger werden, ein Beruf, von dem ich sicher nicht viel mehr wusste als von dem des Korsaren. Verleger, so erklärte ich es dann meinen Schulkameraden, sind die, die dafür sorgen, dass es Bücher gibt, und es sind nicht die, die sie schreiben. Bücher schreiben – auch das hatte ich in dem Alter schon versucht, war aber über etwas Gereimtes von zwei Seiten nicht hinausgekommen –, Bücher schreiben war zu schwer für mich, aber Bücher machen, das traute ich mir offenbar zu.

Verleger: Bei dieser Berufsidee ist es geblieben, bis ich es wurde. Nachdem ich 1972 – endlich, sagte mein älterer Bruder – mein schönes, langes und auf meine Art gründliches Studium abgeschlossen hatte, in München, wohin ich nach Semestern in Tübingen, Zürich, Paris, Rom und Berlin wieder zurückgekehrt war (mein späterer Doktorvater hatte mir mit einem Revers geholfen, der Bundeswehr zu entkommen), begann ich eine Wanderung durch die Vorzimmer von acht Münchner Verlagen, bis ich am Ende in Gräfelfing im Heinz Moos Verlag antreten durfte.

Unvergesslich ein halbstündiges Gespräch mit Christoph Schlotterer, der damals den Hanser Verlag leitete. Er fragte mich, zunehmend verzweifelt, was ich denn »in all den Jahren« herausgegeben, geschrieben, veranstaltet oder wenigstens gemacht hätte. Ich sagte ihm wahrheitsgemäß, dass ich außer meiner Dissertation und ein paar Gedichten in einer Schweizer Tageszeitung – Die Tat, längst eingegangen – und in irgendwelchen Literaturzeitschriften, deren Namen ich in dem Haus, in dem die Akzente erschienen, nicht auszusprechen wagte, nichts publiziert hätte. Wilhelm Lehmann, über dessen Lyrik ich in jenen Jahren promoviert habe, hatte Hans Bender einmal Gedichte von mir empfohlen, der wollte aber nicht. Und dann hatte ich noch die Stirn – aber vielleicht auch das Herz –, ihm zu sagen, dass ich davon ausgegangen sei, dass Autoren sehr besondere, sehr lebenskundige Menschen seien und dass es daher nur richtig sein könne – ich formuliere das jetzt etwas einfältiger, als ich es hoffentlich damals tat –, sich in der Welt umzuschauen, um ihr und ihren Autoren gewachsen zu sein.

Schlotterer empfahl mir – ich formuliere das jetzt genau so wie damals er –, mich an der Universität als Wissenschaftlicher Rat anstellen zu lassen, da sei man nicht so gefordert und habe auch viel Zeit für die Welt und die Gedichte.

(À propos Gedichte: Ich besitze aus jener Zeit noch einen schönen Absage-Brief von Klaus Reichert, damals Lektor bei Suhrkamp, viel später willkommener Autor meines Verlags, sowie eine begeisterte Zusage des Bechtle Verlags, »mit einer Einlage von tausend Mark könnten Sie« usw. Auch von Marcel Reich-Ranicki gab es einen Brief, in dem er mir mitteilte, er und seine jungen Assistenten – Ulrich Greiner und Volker Hage – hätten befunden, es handle sich bei meinen Gedichten um sogenannte Lektoren-Lyrik, eine Gattung, die ich auf diesem Wege kennenlernte. Später nahm Reich-Ranicki aber doch ein Gedicht, und in den letzten zehn Jahren erschienen von mir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung immerhin sieben Gedichte, ungefähr in dem Abstand, in dem der junge Dichter Sebastian in Tennessee Williams’ Plötzlich letzten Sommer überhaupt welche schreibt. Und Ulrich Greiner, der mich über viele Jahre als Rezensent in der ZEIT akzeptierte, wurde ein guter Freund und geschätzter Autor meines Verlags.)

Christoph Schlotterer starb zehn Jahre später, und anschließend – es wäre zu viel verlangt, müsste ich mir dieses Detail jetzt verkneifen – rief Christoph Buchwald, einer der damaligen Lektoren des Verlags, mich an und fragte offiziell, ob ich Interesse hätte, literarischer Leiter des Hanser Verlags zu werden. Meine Frage, ob denn nicht mitten im Verlag ein dafür sehr geeigneter Mann sitze, wurde damit beschieden, dass dieser leider Lektor bleiben wolle. Ich hingegen hatte da kurz zuvor von meinem Verleger Wolfgang Schaffler gegen das Versprechen zu bleiben eine Gehaltserhöhung angenommen, und Michael Krüger hat es sich dann ja auch Gott sei Dank ziemlich bald anders überlegt.

Heinz Moos, mein erster Verleger-Chef – es blieb bei zweien –, war von der Idee, Verleger zu sein, geradezu besessen. Es gab im Verlag in Gräfelfing außer ihm und mir als Lektor noch eine sogenannte Buchhaltungskraft, halbtags, alle andere Kraft aber ging vom Verleger aus, der es liebte, junge Leute um sich zu versammeln, die als Hersteller, Korrektor, Bilder-Sucher und Text-Verfasser zu Diensten waren und für wenig Geld auf sein Kommando hörten.

Seinen Vormittag verbrachte er mit Telefonaten mit den Banken und anderen Gläubigern – dafür musste ich oft den Raum verlassen oder wurde nach München geschickt, um irgendwelche Wechsel austauschen zu lassen. Ab dem frühen Nachmittag saß er dann als Spiritus Rector bei Bier und Zigaretten im Kreise seiner Adepten und versuchte mit gemischtem Erfolg, den Vormittag zu vergessen. In den knapp zwei Jahren, die ich dort war, sind im Heinz Moos Verlag ein paar originelle Sachbücher erschienen. Aber obwohl ich auch eine literarische Anthologie herausgeben durfte (darüber ein andermal), konnte das nicht der Platz sein, wo ich bleiben sollte. Als obendrein Heinz Moos anfing, mich mit seiner bezwingenden Art dazu anzuhalten, das kleine Erbe meines einen Großvaters in Schuldscheine zu verwandeln, und keinen der angekündigten Rückgabetermine einhielt, wurde die Situation für mich unerträglich: Ich kündigte. Ein halbes Jahr zuvor hatte ich geheiratet, meine Frau war hochschwanger und ich demnächst arbeitslos.

Noch während der letzten Wochen aber, die ich nach der Kündigung noch nach Gräfelfing fuhr, bekam ich auf dem Umweg über Verwandte von Gundl Hradil, die dort viele Jahre selbst als Lektorin gearbeitet hatte, den Hinweis, im Residenz Verlag werde eine Lektorin gesucht (tatsächlich sagte man mir, der dortige Verleger arbeite nur mit Frauen).

Zu jener Zeit gab es für Literaturliebhaber, für welche die Zukunft Deutschlands nicht vor allem in Vietnam auf dem Spiel stand, kaum etwas Aufregenderes als die österreichische Literatur. In der wurde ja durchaus ernst mit den Worten und den Wörtern gespielt, und viele der Exponenten dieser Literatur hatten Bücher im Residenz Verlag publiziert, der gerade dabei war, die Rolle des Geheimtipps hinter sich zu lassen. Die Idee, in Salzburg arbeiten zu können, begeisterte mich derart, dass ich keinen Zweifel daran hatte, den Job auch zu bekommen. Ich zog mir meinen weißen Rollkragenpullover und den dunklen Flanellanzug an, stieg in meinen etwas angerosteten Alfasud, fuhr über die Grenze, die damals ja noch eine war, und saß bald darauf dem viel gerühmten Verleger Wolfgang Schaffler gegenüber.

Seine Frau, allgemein hoch geschätzt für ihre Back- und Kochkünste, servierte ihrem Mann einen prachtvollen Apfelstrudel mit Schlag, auf den ich, aufgeregt wie ich war, verzichtet hatte, und er begann nun, wie mir schien mit unendlicher Langsamkeit, die ich als die wahre Prüfung empfand, dieses Stück und dann noch ein zweites zu sich zu nehmen und zwischen den Bissen dieses und jenes zu sagen oder mich zu fragen, wobei die Sätze nur mit längeren Pausen zu mir fanden. Wer was im Verlag arbeite, erfuhr ich, und was ich von Ilse Aichinger hielte, wollte er wissen, und ob ich nicht doch ein Stück vom Strudel wolle, fragte seine zwischendurch hereinschauende Frau, und weil ich irgendwie irritiert und zugleich irgendwie zuversichtlich war, sagte ich schließlich doch ja.

Man prüfte meine Brauchbarkeit – und die von einem Dutzend anderer Kandidaten auch – anschließend mit einer Probearbeit: dem Lektorat eines umfangreichen Manuskripts eines der aufstrebenden Jungautoren des Verlags, das gerade eingereicht worden war (es handelte sich um einen Roman von Peter Rosei). Dazu hatte ich ein Gutachten und einen Klappentext zu schreiben. Ich begann den Text zu lesen und stellte von Seite zu Seite immer deutlicher fest, dass der Roman misslungen war und man Autor und Verlag eigentlich von der Publikation abraten musste.

Meine Situation war vertrackt: Das ehrgeizige Projekt des Hoffnungsträgers abzulehnen, konnte kaum eine Empfehlung sein; andererseits – wenn der Verlag literarisch so versiert war, wie man ihm nachsagte und wie er Programm für Programm vorführte, dann musste man doch gemerkt haben, ob die Sache etwas taugte, und wehe, ich hätte dann ein Loblied gesungen. Vor allem dachte ich, wehe, ich würde meine Mitarbeit mit einer Schwindelei beginnen.

Es war ein professionelles Dilemma, und ebenso professionell, fand ich, sollte ich darauf reagieren. Ich nahm mir den Text daher noch einmal vor, versah ihn mit den nötigen Verweisen auf die Schwachstellen, schrieb dann ein Gutachten, in dem ich meine Ablehnung begründete, und einen Klappentext, dessen Lob Appetit auf das Buch machen sollte. Das Ergebnis war: Ich bekam telefonisch den Zuschlag. Der Roman ist nie erschienen, aber ich habe nicht nur an sehr vielen Büchern mit Peter Rosei gut zusammengearbeitet, er war auch ein Autor, der bei Überlegungen zur Programmzukunft des Verlags mitdachte.

Ich wurde also bald darauf ein zweites Mal nach Salzburg gebeten und fuhr diesmal mit meiner höchstschwangeren Frau, der man gesagt hatte, in Traunstein gebe es ja auch ein Krankenhaus mit gynäkologischer Abteilung. Wir hatten ein Zimmer im Morzger Hof bezogen, wo wir am Abend etwas zu feiern hatten: Die Verwandten waren dabei, Gundl und Rudolf Hradil und Gerhard Amanshauser, und es wurde, nicht zuletzt von mir, viel Wein getrunken. In der Nacht begannen – was ich, noch halb trunken, kaum glauben wollte – die Wehen, und in der Früh fuhren wir an einem wunderbar sonnigen Novembersonntagmorgen quer durch die Stadt entgegen dem Einbahnstraßensystem Salzburgs und dann über die nahezu leere Autobahn nach München und direkt in die Frauenklinik in der Maistraße. In der folgenden Nacht kam Anna auf die Welt.

Es wurde Wolfgang Schaffler, der für drei Jahrzehnte der wirkungsvollste und rührigste, also beste Literaturverleger Österreichs war, wirtschaftlich sehr erfolgreich, oft hinter mehr oder weniger vorgehaltener Hand nachgesagt, dass er von Literatur selbst keine fundierte Ahnung habe, und niemand wusste besser, was daran wahr war, als er und ich. Er war ein früher Netzwerker, eine Arbeitsmethode, die damals noch nicht so angesehen war wie heute; Beziehungen hatten etwas Anrüchiges. Dennoch pflegte jeder sie, wie er konnte, und wenn Schaffler sich in dieser Hinsicht von anderen unterschied, dann eher darin, dass er daraus kein Hehl machte: Gerd Bacher, Ilse Leitenberger, Rudolf Bayr, Walter Koschatzky und andere. Zudem war er ein Medium, das die Richtigen aus der Kunstwelt anzog, um sich versammelte und dort auch hielt: Walter Pichler, Wilhelm Holzbauer, Friedrich Achleitner, Max Peintner sowie viele der großen Autorinnen und Autoren der sich allmählich vom Nachkrieg und seiner Staatspreisnähe entfernenden österreichischen Literatur. Vermutlich sind ja auch für den Erfolg großer Köche andere Fähigkeiten ausschlaggebend als die Feinschmeckerzunge.

Was der harmlose Zwölfjährige gespürt hat – die verführerische Anziehungskraft der Welt der Bücher und die Lust auf Mittäterschaft –, hatte nicht nur meine beiden Verlegervorgesetzten angetrieben, sondern letztlich ebenso die vielen Kollegen, die ich im Laufe eines knappen halben Jahrhunderts kennengelernt habe. Sie alle waren und sind geprägt von dem Paradox einer ahnungsvollen Ahnungslosigkeit. Den Autoren gegenüber geben sie sich gern als Praktiker, im Umgang mit Geld aber sind sie, wenn sie Selbständige sind, Hasardeure mit einem heimlichen Vergnügen am Risiko. Sie legen ihr Geld in Papiere an, deren Kurs und Dividende völlig ungewiss sind, deren sichere Zukunft sie aber nicht nur behaupten müssen, sondern mittels professioneller Autosuggestion sich auch selbst glaubhaft machen (jedenfalls, bis die Remittendenwelle rollt).

Außerdem treibt sie eine Leidenschaft fürs Dabeisein an, die im besten Fall mit sensibler Zeitgenossenschaft gekoppelt ist. Ein wenig überheblich wirken sie dabei auch in ihrer Art, ständig so zu tun, als wüssten sie etwas, was die Welt noch nicht weiß (nämlich was für Herrlichkeiten da gleich auf sie zukommen werden). Sie setzen sich und ihr Geld kurzfristig für andere ein (legen es vor – daher die Berufsbezeichnung) und zweigen dafür ein Quäntchen des möglichen Ruhms (der die Rendite ist, auf die sie es in Wahrheit abgesehen haben, das verbindet sie mit den Autoren) aufs eigene Konto ab, ehe es dann wieder ganz auf das der Autoren zurückfließt. Wo es auch hingehört? Ja; außer einem Quäntchen vom Quäntchen.

Augustinergasse 8 / Schwarzgrabenweg 3 / Schönborngasse 1 oder Der Dichterdarsteller, der tatsächlich ein Dichter war

Er war ein Dichter, und unter den Dichtern war er ein Ariel. Ein Luftgeist.

Er war groß gewachsen, schlank und von aufrechter Haltung. Entsprechend war auch sein Gang, und so kam er mir im Frühjahr 1974 aus dem Gartenhaus im hinteren Bereich des Hauses Augustinergasse 8 in dem Salzburger Stadtteil Mülln entgegen, wo er damals mit seiner Frau Rosa Pock lebte, die dann Artmann hieß und sich später wieder Pock nannte, als sie selbst eine Dichterin geworden war. In der Müllner Kirche wurde übrigens nicht sehr viel später die Artmann-Tochter Emily Griseldis getauft.

Er hatte die Bitte des unbekannten Lektors aus dem unbekannten Heinz Moos Verlag sofort akzeptiert: Ich würde dann und dann am Nachmittag mit dem Verlagsauto nach Salzburg kommen, hatte ich mich am Telefon zu sagen getraut, würde ihm sodann einen Vorschlag machen, den er nicht ablehnen werde, und am Abend wieder nach München zurückfahren.

So ganz unbekannt war ich ihm allerdings doch nicht: Etwa ein Jahr zuvor war ich zu einer Präsentation des Residenz Verlags gegangen, die in dem Schwabinger Lokal »Meine Schwester und ich« stattfand – damals in München der angesagte Platz für so was. Ich, mehr literarisch als politisch interessiert und Leser durch und durch, freute mich sehr auf diesen Abend mit den »Individualanarchisten austriakischer Prägung«, wie Artmann Eisendle, Rosei und sich einmal genannt hatte. Ihre Literatur war naturgemäß politisch, weil eben damals alles politisch war, ansonsten aber entschieden literarischer als das Gros der bundesrepublikanischen Autoren. Peter Rosei war auch an diesem Abend dabei, zudem Jutta Schutting und H. C. Artmann als der Star. Das Haus war voll, das Publikum zufrieden und der Abend ein kleiner Triumph für den Verlag, der gerade dabei war, sich zur Erfolgsadresse zu wandeln.

Ich war neben Barbara Wehr gesessen, die viele Jahre eine inspirierende Freundin Artmanns gewesen ist, und hatte mich gut mit ihr verstanden. Als gegen Mitternacht Gertrud Frank, die richtungsweisende Lektorin des Verlags, die den Abend moderiert hatte (sie starb nur wenige Monate danach, und nie wäre ich an jenem Abend auf den Gedanken gekommen, ich könnte einmal ihr Nachfolger werden), einen Hundert-Mark-Schein schwenkend kam und sagte, Wolfgang Schaffler sei gegangen, wir sollten aber weiterfeiern, da blieb ich in der munteren Runde, und als auch die sich auflöste, forderte Artmann mich auf, noch in die nahe gelegene Wohnung Barbara Wehrs mitzukommen, da sei noch eine Flasche, die getrunken werden wolle.

Kann man sich vorstellen, wie ‚erfüllt‘ ich an jenem Morgen nach Hause ging? Wie ratlos begeistert ich davon war, dass sie mich einfach mitgenommen hatten? Wie aufregend ich von da an jede keltische Sprachwurzel fand? Und wie ich Artmanns Gedichte, die mich lange schon begeistert hatten, nun auch liebte?

Artmann erinnerte sich an jenem Nachmittag in der Augustinergasse an den Münchner Abend, ich sah es seinem Blick an, er sprach aber nicht davon. Ich hingegen packte meine Idee aus: einen Stapel Neuruppiner Bilderbögen, A2-große Plakatbögen aus dem 19. Jahrhundert, auf denen in ‚Comic‘-Form aufs Schönste und Naivste Märchen, Sagen undAbenteuergeschichten erzählt wurden, das meiste darunter von den Brüdern Grimm, manches aus entlegenen Quellen. Es sollte ein großformatiges Buch werden – und wurde es auch –, wo rechts der Bilderbogen und links eine Variante der Geschichte von einem zeitgenössischen Autor stehen sollte, und siehe da: Die Idee gefiel. Ich hatte auf dem Weg nach Salzburg schon in Bayerisch Gmain Station gemacht und dort Ilse Aichinger besucht. Ich erinnere mich an ein Haus mit großen Fenstern und einem großen Tisch in einem großen Zimmer, wo ich vor der zarten, aber bestimmten Dichterin meine Schätze nicht ohne Erfolg ausgebreitet hatte.

Artmann suchte sich die unbekannte Geschichte eines Flötenspielers aus – nicht aus Hameln, aber auch verführerisch. Wir saßen mit Rosa zu dritt und redeten aufs Munterste in Begleitung einiger Gläser, bis ich ihn fragte, ob es denn in Salzburg nicht noch andere Autoren gebe, die an solch einer Aufgabe Vergnügen hätten, und Artmann sagte sofort: der Gläserne. Und schilderte mir verlockend, wer der mir damals noch unbekannte Gerhard Amanshauser sei. Und dass er ihn sofort anrufen werde, auf dass er sein verwunschenes Haus am Festungsberg verlasse und sich zu uns geselle. Der Gläserne jedoch fühlte sich fiebrig und bat, wir möchten doch lieber zu ihm hinaufkommen, und nachdem Rosa mir ohne Umstände eine Schlafmöglichkeit angeboten hatte – ich hatte rechtzeitig begriffen, dass an dem Abend kein Rückfahren mehr möglich sein würde, sah die Angelegenheit aber als förderlich an für das Projekt und also den Verlag –, bestiegen Artmann und ich den Berg.

Der Gläserne, bekannt für seine Kopfstände, wie ich später bezeugen konnte, und seine scharfzüngigen Bemerkungen, die ich noch am selben Abend registrierte, holte die von uns schon getrunkenen Gläser in Windeseile nach – die Art, den Wein gleichsam barrierefrei in sich hineinfließen zu lassen, übertraf unter den Autoren später nur Gert Jonke, wenn auch auf weniger lustige Weise. Artmann hingegen trank einfach stetig und gründlich weiter, und ich haltlos beseligt. Im Laufe des Abends hatte H. C. Artmann mir das Du-Wort angetragen, und Amanshauser schloss sich an: Es war für mich wie ein Ritterschlag, und ich gestehe, dass mich seither das Gefühl, Mitglied einer Tafelrunde zu sein, nie mehr verlassen hat.

Derart geadelt stand ich am nächsten Morgen auf, versuchte mich zu orientieren, stieg in meine Hose und tat es so, dass ich – gewiss längst noch nicht nüchtern – derart in das zweite Hosenbein fuhr, dass ich fiel und dabei meinen Hosenreißverschluss ruinierte. So musste ich also die Hand vorm Schlitz an Rosas schön gedeckten Frühstückstisch treten – der Hausherr schlief sich aus – und durfte Opfer eines Lachanfalls, aber auch Zeuge ihrer (in solchen Dingen jedenfalls) schönen Unkompliziertheit werden.

Kann man sich vorstellen, wie beschenkt ich mich fühlte und wie mein Chef mich anfuhr, bei dem ich mich nicht abgemeldet hatte und der das Auto dringend für seine Bankgeschäfte brauchte. Aber mit drei wunderbaren Zusagen im Koffer – was scherte das mich!