4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

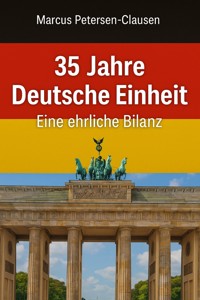

35 Jahre nach der Wiedervereinigung zieht dieses Buch eine ehrliche Bilanz: Was ist gelungen? Wo liegen die Schattenseiten? Und was muss Deutschland heute noch tun, um wirklich zusammenzuwachsen? In 45 Kapiteln analysiert Marcus Petersen-Clausen mit Ortsbezug, viel Einfühlungsvermögen und historischen Details die Entwicklung Ost- und Westdeutschlands. Der Autor nimmt die Leser mit nach Leipzig, Dresden, Rostock, Plauen, Suhl und viele weitere Orte, um die großen und kleinen Geschichten der Einheit greifbar zu machen. Dieses Werk ist kein Regierungsbericht, sondern eine lesbare Chronik mit offenem Blick und menschlichem Maßstab – spannend, berührend, fundiert. Achtung: Marcus Petersen-Clausen verwendet zum Erstellen seiner Texte meistens künstliche Intelligenz (und muss das angeben, was er hiermit macht)! Köche-Nord.de

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

35 Jahre Deutsche Einheit – Eine ehrliche Bilanz

Untertitel:

Erfolge, Versäumnisse und Aufgaben nach der Wiedervereinigung – Was Deutschland erreicht hat und was noch zu tun ist

Vorwort:

Als Deutschland am 3. Oktober 1990 wiedervereinigt wurde, sprach man von einem historischen Wunder. Zwei völlig unterschiedliche Systeme wurden zu einem Land vereint. Menschen aus Ost und West sollten zusammenfinden, gemeinsam in Demokratie und Wohlstand leben, die Narben der Teilung hinter sich lassen.

Heute – 35 Jahre später – ist es Zeit für eine ehrliche Bilanz. Denn ja, es gibt viele beeindruckende Erfolge, auf die wir stolz sein dürfen. Aber auch schmerzliche Versäumnisse, offene Wunden und ungelöste Aufgaben sind Teil der Realität.

Dieses Buch will nichts beschönigen. Es will aber auch nicht anklagen. Es beschreibt, was erreicht wurde, wo Deutschland noch immer strauchelt – und was nötig wäre, um die innere Einheit zu vollenden.

Es geht um Löhne und Lebensläufe, um Identität und Anerkennung, um Demokratie und Teilhabe. Es geht um Menschen, deren Biografien sich nach 1990 oft dramatisch veränderten. Und es geht um ein Land, das nie wirklich fertig ist – aber lernfähig sein sollte.

Dieses Buch versteht sich als Denkanstoß. Als Einladung zur Diskussion. Und als Beitrag dazu, die nächsten 35 Jahre bewusster und gerechter zu gestalten.

Freundliche Grüße,

Marcus Petersen-Clausen

https://www.Köche-Nord.de

(im Juli 2025)

(MITGLIED IN DER PARTEI MENSCHEN, UMWELT, TIERE - TIERSCHUTZPARTEI.DE)

Haftungsausschluss:

Dieses Buch wurde mit Unterstützung künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Die Inhalte basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, eigenen Einschätzungen sowie systematischer Textverarbeitung durch KI. Es handelt sich nicht um eine wissenschaftliche Arbeit, sondern um eine journalistisch-informative Darstellung für interessierte Leserinnen und Leser.

Obwohl mit größter Sorgfalt gearbeitet wurde, kann keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte übernommen werden. Die im Buch enthaltenen Bewertungen, Einschätzungen und Formulierungen spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung offizieller Stellen oder wissenschaftlicher Institute wider.

Das Buch soll zur eigenen Meinungsbildung anregen. Es ersetzt keine politische Beratung, keine wissenschaftliche Analyse und keine amtlichen Auskünfte. Alle Inhalte dienen ausschließlich der Information.

Die Erstellung dieses Werkes erfolgte mit Hilfe von generativer KI-Technologie und wurde abschließend von Marcus Petersen-Clausen kuratiert. Jegliche Verantwortung für eventuelle inhaltliche Fehler liegt beim Autor.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Haftungsausschluss

Erfolge der Einheit – Kapitel 1 bis 15

Die Mauer fällt – Der Anfang eines neuen Kapitels (Berlin)

Die Treuhand und der wirtschaftliche Neuanfang (Erfurt)

Löhne, Renten und Lebensverhältnisse – Annäherung trotz Differenz (Dresden)

Infrastruktur: Autobahnen, Bahnhöfe, Digitalisierung (Magdeburg)

Arbeitslosigkeit und neue Beschäftigungsmöglichkeiten (Zwickau)

Der Freiheitsgewinn als kollektive Erfahrung (Weimar)

Die Aufarbeitung der SED-Diktatur (Berlin-Hohenschönhausen)

Neue politische Bildung und Demokratieverständnis (Rostock)

Bürgerinitiativen und neue Mitbestimmung (Jena)

Fortschritte im Bildungssystem (Potsdam)

Wiederbelebung historischer Städte (Görlitz)

Rückkehr statt Abwanderung – Erste Trendwende (Greifswald)

Junge Generationen und Chancen vor Ort (Cottbus)

Kulturlandschaften im Aufbruch (Dessau-Roßlau)

Eine gemeinsame Erinnerungskultur entsteht (Wittenberg)

Misserfolge und Versäumnisse – Kapitel 16 bis 30

Ungleichheit bei Löhnen und Vermögen (Gera)

Kein echter Aufbau Ost – Eine Bilanz der Förderpolitik (Halberstadt)

Der Osten verliert seine Fachkräfte (Eisenhüttenstadt)

Leerstand, Landflucht, verlorene Dörfer (Altmark)

Bildung bleibt strukturell benachteiligt (Neubrandenburg)

Demokratieverdrossenheit im Osten (Hoyerswerda)

Gefühl der Entwertung ostdeutscher Biografien (Chemnitz)

Verlorene Betriebe – Verlorene Identität (Plauen)

Die Opfer und Täter der DDR: Kein offener Dialog (Berlin)

Stadtumbau Ost – Chance oder Kahlschlag? (Frankfurt (Oder))

Abriss statt Aufwertung: Der Rückbau als Trauma (Sangerhausen)

Schrumpfende Regionen und verlassene Orte (Ueckermünde)

Zerrissene Jugend – Zwischen Zukunftsangst und Aufbruch (Riesa)

Die Rolle der Medien – Der Osten im falschen Bild (Leipzig)

Rechtsextremismus und Radikalisierung (Zittau)

Was noch zu tun ist – Kapitel 31 bis 45

Vertrauen wieder aufbauen – Politik neu denken (Schwerin)

Mehr Beteiligung wagen – Direkte Demokratie stärken (Eberswalde)

Den Osten nicht übergehen – sondern einbinden (Torgau)

Erinnerung anders erzählen – Ein offenes Gedächtnis schaffen (Rostock-Lichtenhagen)

Nachhaltige Strukturpolitik statt kurzfristiger Projekte (Lauchhammer)

Auf Augenhöhe sprechen – statt bevormunden (Perleberg)

Migration im Osten – Zwischen Skepsis und Chance (Wurzen)

Vielfalt leben – Der Osten als Zukunftslabor (Lübben)

Bildung neu denken – Chancen unabhängig vom Wohnort (Delitzsch)

Lebensqualität durch Nahversorgung und Mobilität (Saalfeld)

Zukunft für Dörfer – Digitale Infrastruktur und lokale Wirtschaft (Zerbst)

Das industrielle Erbe ernst nehmen (Suhl)

Kohleausstieg als Chance für den Osten (Spremberg)

Die Uran-Erbe der DDR aufarbeiten (Ronneburg)

Der Osten als Zukunft – Lernen von Leipzig (Leipzig)

Frage-Antwort-Quiz

Nachwort

Literaturnachweis

Alphabetisches Stichwortverzeichnis

Kapitel 1: Friedliche Wiedervereinigung – Ein historischer Glücksfall

Im Herbst des Jahres 1989 bebte Deutschland – nicht durch ein Erdbeben, sondern durch den Mut seiner Menschen. Was in Leipzig mit friedlichen Montagsdemonstrationen begann, wurde zur größten zivilen Bewegung der deutschen Nachkriegsgeschichte. Menschen riefen: „Wir sind das Volk!“ – und bald darauf: „Wir sind ein Volk!“ Aus diesen Rufen erwuchs keine Gewalt, sondern Geschichte. Die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands war ein seltener Moment der Hoffnung, der Vernunft und der Menschlichkeit. Und sie wurde möglich, weil die Bevölkerung der ehemaligen DDR den Wandel mit Mut, Disziplin und Entschlossenheit forderte – und weil auch auf westlicher Seite das historische Gewicht dieses Augenblicks anerkannt wurde.

In kaum einer Stadt wird dieser Wandel so greifbar wie in Leipzig, dem Ausgangspunkt der Montagsdemonstrationen. Dort, auf dem Nikolaikirchhof, standen im Oktober 1989 zehntausende Menschen mit Kerzen in der Hand. Sie forderten demokratische Reformen, Reisefreiheit, Pressefreiheit – aber sie schrien nicht, sie schlugen nicht, sie warfen keine Steine. Stattdessen standen sie zusammen in Stille. Diese Bilder gingen um die Welt und bewegten auch jene, die in Westdeutschland sicher und frei lebten. Dass die Regierung der DDR angesichts dieses zivilen Aufbegehrens nicht zur Gewalt griff, wie 1953 oder in Peking 1989, war ein entscheidender Moment. Und dass die Bundesrepublik nicht mit Überheblichkeit, sondern mit ausgestreckter Hand reagierte, ebnete den Weg zur Einheit.

Die Leipziger Nikolaikirche steht bis heute als stilles Denkmal dieses Umbruchs. Ihr Pfarrer, Christian Führer, ließ oppositionelle Gruppen gewähren und schützte so die Keimzelle des Protestes. Und es war nicht nur Leipzig: Auch in Dresden, Plauen, Erfurt und vielen anderen Städten forderten Menschen auf den Straßen Veränderungen – und trugen damit zur weltpolitischen Zeitenwende bei. Die Berliner Mauer fiel am 9. November 1989 – nicht mit Kanonen, sondern unter dem Druck tausender Füße, die in den Westen strömten. Und am 3. Oktober 1990 trat die DDR offiziell der Bundesrepublik bei. Deutschland war wieder ein Land – nicht mit Hurra-Patriotismus, sondern in stillem Stolz und atemloser Hoffnung.

Dieser einzigartige Prozess verlief ohne Bürgerkrieg, ohne Truppenbewegungen, ohne Aufstände. In einer Zeit, in der überall auf der Welt Konflikte mit Gewalt ausgetragen wurden – im Irak, in Jugoslawien, in Afrika –, gelang in Deutschland eine politische Wiedervereinigung durch Vertrauen, Verhandlungen und Diplomatie. Internationale Partner wie Michail Gorbatschow, George Bush und François Mitterrand trugen ebenfalls dazu bei. Aber im Zentrum standen die Menschen, die jeden Montag auf die Straße gingen – mit nichts als ihren Stimmen.

Die friedliche Wiedervereinigung war kein Geschenk des Himmels. Sie war das Ergebnis von jahrzehntelangem Stillhalten, von unterdrücktem Freiheitsdrang, von Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Teilhabe. Wer heute über die Fehler der Nachwendezeit spricht – und das ist notwendig –, darf nicht vergessen, dass dieser Anfang ein Wunder war. Ein politisches, menschliches und moralisches Wunder.

Und dieses Wunder wurde nicht nur in Berlin geboren, sondern auf dem Nikolaikirchhof in Leipzig, auf den Straßen von Plauen, in den Wohnzimmern mutiger Familien, die bereit waren, für ihre Freiheit alles zu riskieren. Dass dies möglich war, ohne Blutvergießen, bleibt ein Vermächtnis – und eine Verantwortung.

Zwei Tipps aus der Region Leipzig:

– Besuchen Sie die Nikolaikirche in Leipzig und nehmen Sie an einer der wöchentlichen Friedensgebete teil. Sie erleben dort nicht nur Geschichte, sondern auch Gegenwart im Geist der Verständigung.

– Gehen Sie den Leipziger Freiheitsweg entlang. Er führt zu historischen Orten der Friedlichen Revolution – ideal für Schulklassen und Interessierte, die Zusammenhänge erleben wollen, statt nur darüber zu lesen.

Kapitel 2: Das Ende der innerdeutschen Grenze

Die Grenze, die Deutschland 41 Jahre lang durchzogen hatte, war mehr als ein Stacheldraht und Beton. Sie war ein Schnitt durch Familien, durch Freundschaften, durch Biografien. Sie teilte nicht nur das Land, sondern auch Lebensgefühle. Im Westen wurde sie als etwas Fernes wahrgenommen – ein politisches Ärgernis, aber selten eine persönliche Bedrohung. Im Osten hingegen war sie allgegenwärtig. Sie bestimmte, wer wen besuchen durfte, welche Zeitung gelesen, welche Musik gehört, welche Meinung gesagt werden durfte.

Die innerdeutsche Grenze verlief auf über 1.300 Kilometern – von der Ostsee bei Lübeck bis ins bayerische Hof. Besonders bedrückend war sie in Point Alpha, einem kleinen Beobachtungspunkt bei Geisa in Thüringen. Dort standen sich amerikanische und sowjetische Soldaten direkt gegenüber, bereit zum Gegenschlag, wenn es je zum Angriff gekommen wäre. Point Alpha war ein sogenannter Hotspot des Kalten Krieges – heute ist es ein Mahnmal für den Frieden.

Die Auflösung dieser Grenze war nicht einfach ein geografischer Akt. Als die ersten Schlagbäume geöffnet wurden, am 9. November 1989 in Berlin, dann in Helmstedt, in Eisenach, in vielen kleinen Orten, veränderte sich das Land. Menschen liefen einander in die Arme – weinend, lachend, fassungslos. Familien, die sich jahrzehntelang nicht gesehen hatten, standen sich plötzlich gegenüber. Kinder fragten nach Cousinen, Großeltern suchten ihre Enkel. Es war nicht nur eine politische Entscheidung – es war ein emotionaler Befreiungsschlag.

Die Grenze war auch wirtschaftlich ein Symbol für Trennung: Güter durften nicht frei fließen, Lkw wurden stundenlang kontrolliert, Züge wurden durchsucht, Post geöffnet. Diese Isolation erzeugte Misstrauen, lähmte Entwicklung und verhinderte Austausch. Als sie fiel, entstand etwas Neues: eine Verkehrsachse von Ost nach West, eine Brücke des Miteinanders, aber auch ein neues Selbstverständnis.

In der Rhön, rund um Geisa, traf die Realität der Teilung besonders schmerzhaft. Bauern hatten Felder jenseits der Grenze, Kirchengemeinden wurden auseinandergerissen, kleine Dörfer wie Mödlareuth galten als „Klein-Berlin“ – geteilt durch eine Mauer, mit einem Wachturm und Minenfeld. Heute ist Mödlareuth ein Museum, aber damals war es Alltag.

Der Abbau dieser Grenze dauerte Jahre. Noch 1992 standen Wachanlagen, Schranken, Kontrollhäuschen. Doch Stück für Stück wurde aus einem Todesstreifen ein Grünes Band – ein Biotop, ein Naturschutzgebiet, aber auch ein Ort der Erinnerung. Die Natur hat sich Teile der alten Sperrzonen zurückgeholt. Und doch spüren viele bis heute, dass diese Grenze nicht völlig verschwunden ist. Sie hat sich verlagert – in Gehälter, Renten, Lebensgefühle.

Das Ende der Grenze war der Anfang einer neuen Geschichte. Menschen konnten sich endlich frei begegnen – in der Bahn, auf der Autobahn, auf Festivals, an Hochschulen. Doch mit der Öffnung kamen auch Unsicherheiten: Wer bleibt, wer geht? Wer wird gehört, wer wird übergangen? Die Grenze war gefallen – aber nicht jeder fühlte sich willkommen im wiedervereinten Land.

Und trotzdem: Dieser Moment, als Schranken fielen, als Kontrolleure zum ersten Mal lächelten, als Busse mit DDR-Bürgern unter Applaus in westdeutsche Städte rollten – er bleibt unvergesslich. Und er ist ein Symbol für das, was möglich ist, wenn Menschen an Veränderung glauben.

Zwei Tipps aus der Region Rhön/Geisa:

– Besuchen Sie das Point Alpha Grenzmuseum bei Geisa. Es ist eindrucksvoll erhalten und gibt Einblicke in den Alltag beider Seiten am Eisernen Vorhang.

– Wandern Sie auf dem Grünen Band, einem Naturschutzgebiet entlang der ehemaligen Grenze. Natur und Geschichte gehen hier eine berührende Verbindung ein.

Kapitel 3: Demokratische Grundrechte für alle

Als die Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990 vollzogen wurde, war es nicht nur ein territorialer Zusammenschluss zweier Staaten. Es war vor allem ein demokratisches Versprechen. Die Menschen in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik bekamen nicht nur eine neue Regierung, sondern ein neues Fundament: die Grundrechte des Grundgesetzes. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit – Rechte, die vielen im Westen selbstverständlich erschienen, mussten im Osten mühsam erlernt, eingefordert und verteidigt werden.