10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ediciones metales pesados

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

"Abismos temporales de Nelly Richard es un libro urgente y necesario en el actual contexto de redefiniciones de los cuerpos, sexos y géneros propulsado por el feminismo. Sus reflexiones y advertencias van desde el Primer Congreso de Literatura Femenina del año 1987, pasando por las arriesgadas lecturas de las contorsiones travestis de los años de la dictadura y la transición, hasta llegar a las resistencias de hoy con una teoría queer a la que le cuesta enfocar las corporalidades disidentes del Sur. N. Richard se mueve como una "tránsfuga de la academia" entre políticas de la memoria, teoría feminista, artes visuales y crítica cultural, escribiendo siempre en oposición a las estructuras de la tradición disciplinaria. Su pasión por el ensayismo defiende este género como una posibilidad de expresión que tantea, conjetura, expone sus procesos de creación con una poética que se escapa de la lengua mayoritaria. Leer este libro que explora el tiempo sin fijarlo es encontrarse con la densidad crítica como arma, la escritura como eje articulador, la trinchera de la desconfianza al orden establecido como política anarco-barroca."

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Registro de la Propiedad Intelectual: 291.602

ISBN Edición impreso: 978-956-9843-63-1

ISBN Edición digital: 978-956-9843-64-8

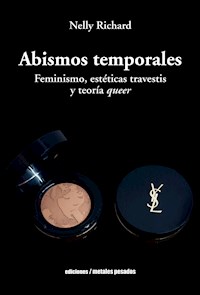

Imagen de portada: Isidora Bravo, Un polvo cuico, 2018.

Serie de 3 polveras Yves Saint Laurent grabadas con láser.

Colección Gabriel Ossandón. Cortesía de la artista.

Fotografía: Jaime Contreras.

Diseño y diagramación: Alejandra Norambuena

Corrección de textos: Edison Pérez

© ediciones / metales pesados

© Nelly Richard

E mail: [email protected]

www.metalespesados.cl

Madrid 1998 - Santiago Centro

Teléfono: (56-2) 26328926

Diagramación Digital: ebooks Patagonia

www.ebookspatagonia.com

Santiago de Chile, agosto de 2018

Seducción / Sedición1

Este primer Congreso Internacional de Literatura Femenina Latinoamericana se inserta en la apretada trama de procesos y sucesos que flexionan la coyuntura político-cultural, ensayando una de sus posibles tensiones entre anversos (el discurso regimentado o doctrinario) y reversos (la voz disidente, la palabra heterodoxa).

El Congreso Internacional de Literatura Femenina Latinoamericana responde a un gesto de la cultura alternativa aquí desviado hacia una nueva relación entre líneas de dominancia (la jerarquía masculina de la racionalidad socio-política) y puntos de fuga (la creatividad literaria y sus estrategias de lo “femenino”); entre legislaciones de territorios (el monopolio institucional de los sellos de validez, pertenencia y pertinencia) y deambulaciones limítrofes (el imaginario tránsfuga de identidades sin domicilio regular).

Frente a las sedentarizaciones de poder, este Congreso Internacional de Literatura Femenina Latinoamericana ocupa figuras particularmente nómadas: sin ningún anclaje institucional, sin antecedentes culturales que le sirvan de guías de referencia, sin el resguardo académico de saberes clasificados. Y desde una pregunta también errante ya que remite a una doble desidentidad : la femenina y la latinoamericana, que intercambian sus marcas de no calce frente a las representaciones dominantes de la cultura hegemónica.

La realización del Congreso Internacional de Literatura Femenina Latinoamericana delinea un gesto múltiple. Privilegia la relación entre mujer y escritura como fuerza convocante y reflexiva para medir las reglamentaciones de lenguaje y subjetividad dictadas en nombre de la oposición masculino/femenino. Revincula geografías y contextos (Europa, Estados Unidos, Latinoamérica) en un nuevo mapa de flujos internacionales y de localizaciones continentales. Apunta hacia lo nacional de un paisaje político y literario que protagoniza un proceso de reconquista de la palabra —una palabra doblemente confiscada por el oficialismo militar y por la dominante patriarcal— a través de un relato otro que se ensambla desde la fragmentación.

Parte significativa de este paisaje literario chileno lo constituye el campo de escrituras recientemente configurado por un habla femenina que, desenmudecida, indaga las condiciones de su nueva y atrevida toma de la palabra. El Congreso pretende contribuir a iluminar ese campo, a tornar visible el relieve plural de sus trabas y desbloqueos.

Entre los múltiples estratos de realidad que la experiencia de este Congreso contribuirá a hacer aflorar, está la desolación de un medio privado de las posibilidades de constitución de un espacio crítico (si por tal entendemos el intercambio de posiciones que se debaten y se rebaten unas a otras en el espacio público) debido a las restricciones y castigos con que la censura afecta en Chile el uso del discurso y su circulación. Durante todos estos años hemos debido responder a este empobrecimiento cultural que incluye también a las universidades, paliando la ausencia de un traspaso actualizado de conocimientos disciplinares con las tentativas sueltas de ensayar ficciones a partir de las citas extractadas (sin autorización) de aquellos textos de autoridad que clasifica la academia internacional. Esta falta de saberes propios convertida por nosotras en ventaja (la tradición tomada por asalto y sus textos robados) señala una de las circunstancias comunes a la palabra femenina y la palabra latinoamericana: unas palabras de la subalternidad que debieron aprender a vencer la privación cultural con el despliegue virtuoso de múltiples subterfugios que compiten —en maneras de decir— con la sobreabundancia de saberes ostentada por la economía del poseedor y sus relatos maestros.

Inauguración del Congreso Internacional de Literatura Femenina Latinoamericana, 17 de agosto, 1987, Teatro la Comedia, Santiago. Archivo video: Lotty Rosenfeld.

Las llamadas “políticas culturales” miden sus logros y sus fracasos basadas en cómputos de eficiencia, según la obtención de resultados conformes a los objetivos pretrazados por arreglos institucionales. Frente a estas planificaciones lineales de medios-fines-agentes-recursos qua ya buscan dotar a la cultura alternativa de sus instituciones para el cambio democrático, la práctica autogestionada de este primer Congreso Internacional de Literatura Femenina Latinoamericana exhibe no la precisión de un cálculo sino las indefiniciones de un anticipo de significaciones aún dispersas que se irán combinando en la marcha con variados transcursos políticos, sociales y culturales.

Ciertamente este Congreso podrá ser juzgado en función de las distintas expectativas generadas por su programa. Es desde ya lícito meditar sobre el porqué de la muy escasa participación de literatos chilenos en las mesas redondas habilitadas por el Congreso. ¿Se explicará esta resta (no solo de hombres sino también de mujeres escritoras y críticas) por algún mecanismo de autoprotección frente a las amenazas de lo nuevo que coinciden con el rechazo estereotipado de que lo femenino pueda llegar a confundirse peligrosamente con lo feminista? Un evento como este, basado en corpus todavía precarios y hecho de apuestas riesgosas, no podría sino atemorizar a los partidarios del saber acreditado. Al ritmo de las ponencias tendremos la oportunidad de contrastar las competencias de manejo implicadas en el tecnicismo literario de una crítica que se interesa sobre todo en demostrar su capacidad de entrenamiento académico con su opuesto: las estrategias informales desplegadas localmente por unas políticas de la teoría algo salvajes cuyos objetos —sacados de las rutinas del conocimiento— delatan la huella de los contextos de emergencia que debieron afrontar como zonas de riesgos. Otro recuento posible consistirá, a lo largo de este Congreso Internacional de Literatura Femenina Latinoamericana, en reunir pruebas o desmentidos a favor o en contra de las hipótesis lanzadas sobre las estéticas femeninas, llevando la pregunta por la marcación sexual a recorrer los diferentes planos simbólicos y literarios en los que se trenzan femineidad y lenguaje.

Pero antes de volverse objeto de un juicio analítico sobre la certeza de sus resultados o la fiabilidad de sus conclusiones, quizás este evento —el primer Congreso Internacional de Literatura Femenina Latinoamericana— deba ser celebrado como un conjunto de intensidades: un conjunto de intensidades aún incierto en cuanto a las máquinas de transformación con las que sus energías entrarán a conectarse pero ya tentado de que “lo femenino” se entienda no como un territorio marcado (reducción y reducto de la diferencia vigilada por mujeres) sino como una ubicación que opere libremente para todos como desborde y utopía.

Congreso Internacional de Literatura Femenina Latinoamericana, agosto de 1987. Teatro la Comedia, Santiago.

Archivo video: Lotty Rosenfeld.

A treinta años del Congreso Internacional de Literatura Femenina Latinoamericana: una conversación con Jorge Díaz2

Presentación: Jorge Díaz

¿Cómo pensar tanto la trayectoria de Nelly Richard como crítica cultural y escritora feminista, a la misma vez que la importancia de estos treinta años del Congreso Internacional de Literatura Femenina Latinoamericana realizado en Santiago el año 1987 y cuya memoria nos convoca hoy? ¿Qué “latencias” de la memoria se activan en el hoy de la discusión que abrió N. Richard, junto a otras intelectuales, en esos espacios del pensamiento feminista local en plena dictadura? ¿Qué narración utilizar al volver a aquel momento inaugural para las discusiones sobre literatura y feminismo en Chile?

N. Richard está siempre atenta y activa en la construcción de un conocimiento crítico que desborda el espacio académico: dirigió la Revista de Crítica Cultural entre 1990 y 2008 y sus alianzas con los activismos feministas y de disidencia sexual le permiten moverse como una “tránsfuga de la academia” entre políticas de la memoria, teoría feminista y artes visuales siempre con un afán de debate político horizontal y no pedagogizante. N. Richard escribe en oposición a las estructuras de la tradición disciplinaria. Siempre aclara: “Yo no investigo, escribo ensayos”. Su pasión por el ensayismo defiende este género como una posibilidad de expresión que tantea, conjetura, expone sus procesos de creación con una poética que se escapa de la lengua mayoritaria que nos obliga a mostrarnos siempre como sujetos transparentes, claros, sin opacidades ni contradicciones. Me pregunto cuándo es el momento que una escritura, un modo, una poética devuelve la insistencia en el contexto o en el tiempo político como compromiso. Cuándo una escritura explora el tiempo sin fijarlo, desestabilizando su eje masculino y racional. Cuándo esa escritura genera imaginarios políticos o feministas donde existir. Cuándo esa escritura nos entrega poéticas para devorar y así darnos un cuerpo. Presentar a N. Richard es hablar de la densidad crítica como arma, de la escritura como eje articulador, de la trinchera de la desconfianza al orden establecido como política anarco-barroca.

Existe siempre para nosotras —como activistas de la disidencia sexual— un compromiso con aquellas escrituras donde el eje político es el conflicto del sexo y su irradiación cultural. En varios de sus libros —Cuerpo correccional (1980); Femenino/masculino (1993); Residuos y Metáforas (1998)— los travestis son la imagen que, para ella, ofreció una posibilidad de rebeldía contracultural a la hegemonía patriarcal de la dictadura y a los pactos simulados de la transición democrática. Son estos los escenarios políticos más brillantemente escritos y descritos por N. Richard a lo largo de su prolífica trayectoria cultural.

Durante nuestra escuela de escritura transfeminista que se centró en la autobiografía, fue fundamental volver a leer a N. Richard como así también a todas aquellas mujeres que, hace muchos años atrás, entregaron sus letras y poesías a los disidentes, a las travestis, a las mujeres en tiempos donde la sexualidad estaba aún más tapada en las dictaduras de nuestro continente. Tenemos que volver siempre a la pregunta de qué significó escribir sobre travestismo en los ochenta y pensar, como lo hace N. Richard hacia el final de su texto “¿Tiene sexo la escritura?”3, en una explosión y destrucción de la identidad edípica-familiarista para así esperar un renacer transexual de la escritura.

Afiche de la convocatoria al Taller de escritura transfeminista(Colectivo Universitario de Disidencia Sexual, CUDS), 28 de agosto, 2017. Archivo: Jorge Díaz.

Conversación: Jorge Díaz y Nelly Richard

J. Díaz: Para comenzar este diálogo y hablar de memorias e historias, de feminismos, travestismos y escrituras a estos treinta años del primer Congreso Internacional de Literatura Femenina Latinoamericana, me gustaría recordar tu último libro Latencias y sobresaltos de la memoria inconclusa (Chile 1990-2015) publicado recientemente en Argentina4, donde se discuten las omisiones y obscenidades del período de la transición democrática. En estos textos, vuelves a una definición permeable de la memoria que, a diferencia del recuerdo, nunca es compasiva ni complaciente con el pasado. Estableces que la memoria, así como un modelo topológico de formas, es “una red entreabierta de significaciones inconclusas que, en sus ranuras, se deja interpelar por un presente alerta y expectante”.De alguna manera y en conversación con otras escritoras del Congreso, tengo la sensación que la memoria de este encuentro que abrió discusiones inéditas entre mujer, escritura y política ha estado durante estos treinta años en una larga latencia, en una espera, sin ser debidamente revisitada o agitada, a diferencia de lo que ha pasado con la Escena de Avanzada o los archivos del grupo CADA que han tenido una alta demanda internacional. ¿Cómo volver hoy a esta memoria del Congreso? ¿Qué piensas hoy de esta proeza literaria que abrió discusiones en dictadura pero que aún se encuentran inconclusas y en pleno debate político?

N.R.: Agradezco mucho tu generosa presentación y, también, la invitación de este Taller del colectivo CUDS a revisitar una memoria cultural que, como bien dices, se ha quedado en espera. Es la primera oportunidad que se nos ofrece en Chile para repensar los significados de este Congreso de 1987 desde el presente. Tiene un especial valor que este rescate se haga desde una memoria transfeminista de la disidencia sexual.

Lo primero digno de subrayarse del Congreso Internacional de Literatura Femenina Latinoamericana de 1987 es la dimensión colectiva que prevaleció en la organización del evento. La iniciativa partió de Carmen Berenguer y de una conversación con Diamela Eltit que se fue abriendo después a otros nombres hasta conformarse una Comisión Organizadora que luego integramos con Eugenia Brito y Eliana Ortega. El armado colectivo del evento demuestra la capacidad de mujeres creadoras y pensadoras que, en tiempos particularmente adversos, armaron convergencias múltiples para fortalecer entre ellas una zona de autorreflexión que analizara cómo operaba “la” diferencia masculino/femenino en la literatura, pero sin tener que renunciar por ello a “las” diferencias que nos distinguían unas de otras en cuanto a formaciones teóricas, afinidades literarias, biografías intelectuales y convicciones feministas. Este fortalecimiento de lo que teníamos en común —nuestra oposición al régimen militar, nuestra intensa dedicación a la palabra escrita y la consciencia del sitio marginal que ocupan las mujeres en un mundo cultural regido por jerarquías masculinas— sirvió para que el Congreso y sus preparativos (largos meses de talleres en los que, además de organizar el evento, analizábamos en conjunto la poesía y la literatura emergentes) consolidaran una plataforma de cuestionamientos dirigidos no solo contra el aparato dictatorial sino, también, contra las escalas de valor oficiales encargadas de repartir legitimidad y poder culturales.

Recordemos que en 1987 vivíamos aun en dictadura, es decir, bajo censura y restricciones. El significante “mujer” que articuló la convocatoria del Congreso adquiría la connotación metafórica de lo reprimido y, al mismo tiempo, de lo sublevado. Creo que el Congreso no solo expresó la voluntad compartida de revisar los mecanismos culturales que adscriben la literatura a un paradigma masculino en el interior de su campo institucional sino que el Congreso elaboró, en su mismo diseño organizativo, un gesto contrainstitucional: el gesto de diagramar una política de los espacios que le diera visibilidad a esta irrupción de voces de las mujeres escritoras. En relación a esto último, sería bueno reubicar el gesto del Congreso en el mapa de las actuaciones culturales que dominaban la escena antidictatorial en 1987. Fue el año en que tomó forma el diseño macroinstitucional de “Chile vive” realizado en Madrid a través de Ceneca (Centro de Expresión e Indagación Cultural Artística) con su impronta de una sociología de la cultura que estaba fabricando el primer engranaje de lo que marcaría después las políticas culturales de la transición. “Chile vive” (1987) convirtió al eclecticismo en una fórmula de reconciliación de las diferencias para evitar así las tomas de partido a favor o en contra de determinados postulados estéticos, anticipándose a lo que sería después la retórica del consenso como aquella retórica asimiladora, integradora, que debía serle funcional a la “democracia de los acuerdos”: una retórica del consenso encargada de desactivar los conflictos de la memoria y la historia bajo la marca acrítica del pluralismo de la diversidad entendido como pluralismo de mercado. Realizado ese mismo año 1987, el Congreso Internacional de Literatura Femenina Latinoamericana y su precaria dinámica de la autogestión no solo ofrecían un modelo de intervención político-cultural radicalmente alternativo a la macroorganización institucional de “Chile vive”. El Congreso evidenciaba el choque entre lo masculino como paradigma de consagración literaria (a modo de ejemplo, los únicos invitados a “Chile vive” eran cinco escritores hombres: Francisco Coloane, José Donoso, Jorge Edwards, Nicanor Parra y Raúl Zurita) y el despliegue insurgente de las escrituras que retenían nuestra atención en esa época como eran las de Carmen Berenguer, Diamela Eltit, Eugenia Brito, Soledad Fariña, Malú Urriola, Nadia Prado, entre otras. En lugar de adecuarse a los pactos culturales de la futura transición modelizados por “Chile vive” (unos pactos que se validaron —transicionalmente— borroneando los rasgos de experimentalismo crítico del arte de oposición de los ochenta), el Congreso Internacional de Literatura Femenina Latinoamericana destacó atrevidamente “lo femenino” como vector de antagonismos de género y como fuerza de descentramiento político-cultural del mapa de los poderes dominantes. Es curioso que, habiendo sido tan relevantes las marcas generadas por el Congreso Internacional de Literatura Femenina Latinoamericana, su memoria haya quedado obliterada durante treinta años. Quizás sea precisamente la fuerza de agitación y movilización crítica de esta toma colectiva de la palabra de parte de creadoras y pensadoras mujeres lo que sigue incomodando…

El Congreso contribuyó indudablemente a que la “literatura de mujeres” se fuera articulando en un corpus de mayor contundencia editorial. Un proyecto tan valioso como Cuarto Propio, dirigido por Marisol Vera, fue parte significativa de esa dinámica de producción y reflexión local sobre escritura y género. Otro saldo notorio fue el fortalecimiento de una crítica literaria feminista que ocupó una tribuna significativa en el “Suplemento Libros” del diario La Época: un suplemento dirigido en los noventa por Mariano Aguirre que le dio una inusual cabida a la crítica literaria feminista publicando textos sobre escritura y género de Soledad Bianchi, Raquel Olea, Diamela Eltit, Eugenia Brito, entre otras. ¿Cómo reevaluar todo esto a treinta años plazo?

Habría que ver bien qué ocurre hoy con la “literatura de mujeres”. Las editoriales transnacionales la han ido comercializando como un nicho más de lo que el mercado promueve y distribuye como parte de un menú de ofertas que se basa en la segmentación de los públicos, convirtiéndola de modo tipificado en una literatura “para” las mujeres. La “literatura de mujeres” debe estar batallando permanentemente contra los estereotipos de representación que siguen vinculando lo femenino a lo romántico, lo sentimental, lo cotidiano, lo familiar, etcétera. Algunos textos de mujeres desmontan subversivamente estos estereotipos mientras que otros no hacen sino reconfirmar su imaginario masculino por indolencia o complacencia. El mundo literario ha ido prescindiendo cada vez más de las orientaciones de la crítica especializada y vemos como hoy es el mercado el encargado de dictar las preferencias según la masividad del consumo. Queda remoto y extraño el recuerdo de lo que ocurría en los ochenta cuando la crítica literaria feminista ocupaba tribunas públicas en la prensa escrita y sus suplementos culturales, argumentando puntos de vista y fundamentando juicios que les reclamaban a los aparatos de lectura establecidos su indiferencia a las diferencias de género. Me parece que la crítica literaria feminista se ha ido academizando y que hoy opera básicamente como una disciplina en los intramuros de los departamentos de literatura y estudios de género, con la excepción —me parece— de Patricia Espinosa. Mientras tanto, las orquestaciones culturales de aquel mundillo literario confabulado con los medios editoriales socialmente influyentes le brindan amparo mediático a una tribu masculina cuyos autores se aplauden públicamente unos a otros reforzando un cerco de mutua defensa y protección que busca ocultar sus íntimas debilidades. Lo más interesante ocurre hoy a nivel de las editoriales independientes y sus colectivos en los que participan escritoras jóvenes mucho más sagaces y mordaces que sus colegas hombres que siguen empeñados en ridiculizar desesperadamente los enfoques feministas desde el temor, el desprecio o la ignorancia.

J.D.:A cinco años de haber transcurrido este evento, ya en los años noventa, escribiste un texto con la pregunta “¿Tiene sexo la escritura?” como título. En este ensayo, te preguntabas tanto por la sexualización y “femenización” de la escritura en un contexto literario hegemonizado por varones y escrituras del canon masculino, como también por la tensa relación de las escritoras feministas con lo que aún se denomina la “literatura de mujeres”. ¿Qué te motivaba en esos debates que se preguntaban por el sexo de la palabra?

N.R.: En el texto que mencionas (“¿Tiene sexo la escritura?”) retomaba algunas de las discusiones del Congreso. Nos preguntábamos por la diferencia entre hablar de “literatura de mujeres” o bien de “literatura femenina”. El término “literatura de mujeres” sirve habitualmente para agrupar un corpus de textos firmados por quienes comparten una misma identificación de género pero sin que esta identificación de género implique necesariamente que los textos, por el simple hecho de ser firmados por mujeres, aborden la relación (que es la que le interesa a la crítica literaria feminista) entre cuerpo, sexualidad, configuraciones subjetivas, marcas de género, simbolizaciones culturales e imaginarios estéticos. Por otro lado, la expresión “literatura femenina” supone que los textos deberían reflejar —temática o expresivamente— un conjunto de atributos-propiedades inherentes al “ser mujer”, cuando bien sabemos que tal identidad-esencia (“ser mujer”) es una ficción metafísica que busca hacer calzar a la fuerza la determinante anatómica y biológica del cuerpo con la representación cultural de la identidad y el género. Así y todo, aun sabiendo que el término “literatura femenina” es engañoso por ir acompañado de convenciones de personajes y estilo que son reduccionistas, nos quedamos con dicho término en el nombre del Congreso de 1987 sin que me acuerde muy bien cómo ni porqué…

Existían, por supuesto, varias posiciones en el interior del grupo de trabajo que preparó el Congreso. Yo quería debatir con un cierto tipo de crítica literaria feminista angloamericana que planteaba una equivalencia lineal entre la condición genérica del “ser mujer” y la identidad literaria del “escribir como mujer” o “en representación de las mujeres”. Me parecía necesario insistir en que las escrituras transgresoras son aquellas que se hacen parte de una poética de la crisis que —tal como ocurre ejemplarmente con la literatura de D. Eltit— desestabiliza cualquier confianza naturalista en que debe correlacionarse la inscripción de género de la autora con las marcas de la sexualidad diseminadas en el corpus textual.

Trataba de dejar en claro que el “ser mujer” de las autoras no garantiza naturalmente que sus textos transgredan la norma sociomasculina de representación literaria y cultural ya que muchas veces opera un femenino que, consciente o inconscientemente, se mimetiza con esa norma para aprovecharse de sus beneficios. Y a la inversa: “ser hombre” no condena fatalmente al autor a la reproducción cómplice de los atributos oficiales de la masculinidad hegemónica. En la escena de la neovanguardia poética y literaria de los ochenta, los textos de autores como Raúl Zurita, Gonzalo Muñoz o Diego Maquieira daban lugar a una carnavalización del “yo” de la tradición lírica con nuevos ensamblajes de voces que incorporaban el travestismo sexual para desintegrar el símbolo patriarcal del Autor. Lo mismo pasa después con La Manoseada (1987) de Sergio Parra, cuyo hablante nos refriega en la cara —desde “los basurales del hombre”— que “soy la más femenina de Chile”. Quizás debamos hablar de una feminización de la escritura, cualquiera sea el género sexual del sujeto biográfico que firma la obra, al estar frente a textos que rebalsan el marco de contención/retención del logos masculino con excedentes rebeldes (heterogeneidad, multiplicidad, etc.) que desequilibran la sintaxis de lo dominante. El arte y la literatura se abren precisamente a aquel trabajo de remodelación simbólica de las coordenadas de identidad y género que, a diferencia de lo que ocurre con el discurso de la racionalidad sociopolítica que las asume normativamente, despliega un terreno privilegiado para hacer estallar las identificaciones simples (“hombre”/”mujer”) liberando aquellas partículas compuestas que rehúyen de lo idéntico a sí mismo.

J.D.:La teoría feminista es parte de un conocimiento que, cercano a los cuerpos y a los recursos del lenguaje, va a preguntarse siempre por su lugar, por los conflictos de lo minoritario desde su propio sitio de enunciación: algo que la feminista norteamericana Donna Haraway, una escritora que nos gusta mucho, llama los “conocimientos situados”. Aun así, con toda la potencia política y de la palabra que tienen las teorías localizadas y corporizadas, existe cierto feminismo que no confía en la teoría diciendo que le hace el favor a la cultura falogocéntrica del conocimiento masculino y académico. Tú has sido una amplia defensora de la importancia de la teoría para el feminismo. Entonces, repasando contextos y situaciones, me gustaría que nos pudieras hablar más de estas tensiones que tu viviste entre un feminismo que apuesta por la palabra, a diferencia de este otro feminismo de corriente más antiteórica que sigue importunando los espacios de reflexión y pensamiento que habitamos.

N.R.: Un cierto feminismo “mujeril” considera que la teoría es un instrumento masculino que reprime a la cultura del cuerpo y de los afectos que identificaría a las mujeres con el universo de lo sensible. Nunca estuve de acuerdo con ese naturalismo feminista que le otorga a lo vivencial el valor superior de la “autenticidad” (del cuerpo, de la experiencia, de la voz) como si fuese posible acceder directamente a la realidad prescindiendo de los entramados de discursos que definen las condiciones de inteligibilidad del mundo a transformar. Desconfío, además, de los postulados del feminismo radical según los cuales la corporalidad-mujer es un sustrato primitivo no contaminado al que tendríamos que acudir como refugio, cuando bien sabemos que el cuerpo es un producto cultural marcado desde su nacimiento por tecnologías sociales como las del género que implican repetidos aprendizajes y desaprendizajes semiótico-discursivos. Uno de los grandes aportes de la teoría feminista consiste en haber demostrado que las categorías “hombre” y “mujer” obedecen a montajes ideológico-culturales que son desarmables y transformables histórica y socialmente. Al igual que Marta Lamas, directora de la gran revista mexicana Debate feminista, pienso que “la teoría no es un lujo sino una necesidad para el feminismo”. La teoría feminista les entrega a las mujeres armas vitales para intervenir en lo que Jean Franco llamó las “luchas por el poder interpretativo” que acompañan las disputas de identidad y género que protagonizan las transformaciones de la sociedad. Pero es útil dejar en claro que, cuando hablamos de “teoría”, no estamos refiriéndonos a la dimensión especulativa de un pensamiento abstracto, refugiado en la academia, que trasciende el dominio práctico del hacer y se encuentra divorciado del mundo real. La teoría es una práctica entre otras, es decir, un conjunto de operaciones situadas que consisten en elaborar una distancia crítica y autocrítica que nos impida reproducir pasivamente lo sedimentado como lugares comunes culturales. La práctica teórica debería acompañar cada movimiento de identidad y discurso como un ejercicio reflexivo de contrainterpretación vigilante que nos sirva para colocar bajo sospecha las convenciones de sentido naturalizadas por los modos dominantes de sentir, pensar y hablar, incluyendo aquellos modos que invaden al feminismo cuando el “ser mujer” o el “ser feminista” se agota en la autoafirmación de una identidad preestablecida que no desconfía lo suficiente de su propio marco de definición.