18,99 €

Mehr erfahren.

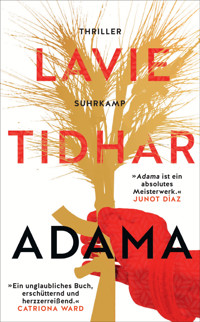

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Adama ist Familien- und Generationen-Roman, chronique scandaleuse von Israel, Polit-Thriller und Kriminalroman. Ein mitreißendes historisches Epos über Liebe und Verrat, Gewalt und Tod, über Loyalität und Behauptungswille.

1946 beginnt die junge Ruth, sich in Palästina ein neues Leben aufzubauen, getrieben von jugendlichen Idealen in einem Land, das ihr feindlich gesinnt ist. Sie ist eine ungarische Zionistin, die, anders als die meisten Mitglieder ihrer Familie, den Nazis in Budapest entkommen konnte. Ruth wird das Herz des Kibbuz Trashim, und für sie ist der Kibbuz heilig, heilige Erde, also »Adama«, seine Existenz ist ihre Lebensaufgabe. Wenn dafür knallharte Entscheidungen nötig sind, dann wird sie sie treffen, inklusive Gewalt und Mord.

Wir folgen Ruth und den Ihren durch die Jahre 1945 bis 2009. Und damit durch die Turbulenzen des Staates Israel – die Auseinandersetzung mit den Briten, die Vertreibung der Araber, der Sechs-Tage-Krieg und der Jom-Kippur-Krieg machen Ruth womöglich noch zäher und härter. Neben dem Porträt einer beeindruckenden Frauenfigur und ihrer Familie, schreibt Lavie Tidhar auch die Gewaltgeschichte Israels fort.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 498

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Cover

Titel

Lavie Tidhar

Adama

Thriller

Aus dem Englischen von Conny Lösch

Herausgegeben von Thomas Wörtche

Suhrkamp

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage des suhrkamp taschenbuchs 5516.

Deutsche Erstausgabe© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag GmbH, Berlin, 2025Copyright © Lavie Tidhar, 2023

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: Zero Media, München, unter Verwendung des Originalumschlags von Bloomsbury Publishing und eines Motivs von FinePic(R) (Maschinengewehr)

eISBN 978-3-518-78390-0

www.suhrkamp.de

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Cover

Titel

Impressum

1 Das Ende

1

2 Liors Heimkehr

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3 Zwei kleine Mädchen

14

15

16

17

18

19

4 Displaced Persons

20

21

22

23

24

25

5 Die vier Araberinnen

26

27

28

29

30

6 Die Geier

31

32

33

34

35

36

37

7 Kalifornien

38

8 Purim

39

9 Schlafstunde

40

10 Eilat

41

42

11 Yom Kippur

43

12 Das Ende der Straße

44

45

46

47

48

13 Savta

49

50

51

14 Die Parabellum

52

53

15 Der Anfang

54

Informationen zum Buch

Adama

1

Das Ende

Hanna

Miami, 2009

1

Am Nachmittag, als Hannas Mutter starb, verkroch sich das Haus frühzeitig in die Dämmerung. Die grelle Sonne von Miami drang spärlich durch die schmutzigen Scheiben, prallte an Staubpartikeln ab und zog ein unscharfes Gitter über die verblichenen Bilder an der Wand. Schatten lagen zusammengerollt in den Ecken wie schlafende, schwarze Rattennattern.

Sie hatten sich gestritten, ein lustloser Zank praktisch über nichts. Esther saß an Kissen gelehnt im Bett, trotz der Hitze in Decken gewickelt. Hanna zündete sich eine Zigarette an.

»Ich hab doch gesagt, du sollst nicht rauchen«, beschwerte sich Esther.

»Du hast mir gar nichts zu sagen.«

Esthers Kopf wurde von dem kleinen Schlafzimmerfenster eingerahmt. Das trübe Licht setzte ihr einen Heiligenschein auf.

»Bring mir einen Tee«, bat Esther. »So wie ich ihn mag, mit einer Scheibe Zitrone, wie in der Heimat.«

»Unsere Heimat ist hier«, erwiderte Hanna.

»Ich weiß«, lenkte Esther ein. Sie war blass und Hanna sah, dass die feinen Härchen an ihren Schläfen feucht waren.

Sie sagte: »Ich hole den Tee.«

Sie ging in die Küche und rauchte, aschte in den alten, billigen Messingaschenbecher ihrer Mutter auf dem Fensterbrett, der mit dem untendrunter eingravierten Palästina.

Hanna rauchte, und das Haus verzog sich in die Dämmerung, Stille kehrte ein. Hanna sah aus dem Fenster. Mrs Noymans Gärtner gegenüber schnitt trotz der Hitze Rosen. Mr Shulman, der Zahnarzt, fuhr in seinem silberweißen Mercedes an ihnen vorbei in die Praxis. Blauer Himmel erstreckte sich über den weißen, schlummernden Häusern. Palmen mit fleischig grünen Blättern rührten sich kaum. Warum trank ihre Mutter plötzlich Tee mit Zitrone? Warum sprach sie von ihrer Heimat? Sie hatte nie über die Heimat gesprochen, die sie verlassen hatte. Das war nie Thema gewesen.

Hanna nahm die Zigarette zwischen Daumen und Zeigefinger und drückte sie im Aschenbecher aus. Das Wasser kochte. Sie schenkte ein Glas ein und tauchte den Teebeutel darin unter. Schnitt eine Scheibe Zitrone ab. Kehrte mit dem Tee ins Schlafzimmer zurück.

Esther lag auf dem Bett. Die Augen geschlossen.

»Ima?«, rief Hanna. »Ima?«

Sie stellte Tasse und Untertasse mit dem Tee vorsichtig auf den Nachttisch und setzte sich auf die Bettkante. Nahm die Hand ihrer Mutter in ihre. Plötzlich wollte sie tausend Dinge sagen und dann auch wieder nichts.

Die Ärztin war da gewesen und schon wieder weg, der ganze bürokratische Zirkus rund um einen Todesfall war erledigt. Hanna hatte Kaffee gekocht und sich, als alle weg waren, in die Küche gesetzt und geraucht.

Die Ärztin war eine kleine, sehr sachliche Frau. Sie hatte Krebs als Todesursache angegeben und Hannas Hand getätschelt. Hanna hatte sich daran erinnert, wie sie als Kind bei ihr war und die Ärztin immer nach Menthol-Zigaretten gerochen und ein Bonbon für Hanna in der Tasche gehabt hatte.

»Irgendwelche Angehörigen, die wir informieren müssten?«, hatte die Ärztin gefragt.

Hanna hatte den Kopf geschüttelt. »Meine Schwester«, hatte sie widerwillig gesagt. »Aber sie lebt in ...« Ihr fiel der Name nicht ein. »Irgendwo in einem Aschram, und da gibt es kein Telefon.«

»Sonst jemand? Familie, Verwandte?«, fragte die Ärztin.

»Nicht dass ich wüsste.«

»Es muss doch weitere Verwandte geben, oder nicht?«, fragte die Ärztin.

»Meine Mutter meinte, die sind alle tot.«

Die Ärztin hatte genickt. Kurz hatte sie noch einmal Hannas Hand berührt, dann war sie gegangen. Hanna wollte nicht in dem Zimmer sitzen, in dem ihre Mutter lag. Sie rauchte, bis der Wagen des Bestattungsinstituts draußen vorfuhr, dann sah sie zu, wie Esther rausgetragen und davongefahren wurde.

Es war so still im Haus. Was wusste sie eigentlich über ihre Familie? Es musste andere Personen gegeben haben ... aber sie waren alle tot. Wie egoistisch war ihre Mutter? Wie konnte sie nur einfach alles stehen und liegen lassen und wegsterben? Sie war nicht mal alt gewesen. Nur krank. Das war so bescheuert.

Hanna saß am Küchenfenster und weinte, aber lautlos. Später leerte sie den Aschenbecher in den Mülleimer, drehte ihn um. Die Gravur auf dem Boden: Palästina. Sie dachte an den seltsamen Akzent ihrer Mutter, den sie nie abgelegt hatte. Die Bruchstücke Hebräisch. Schlaflieder in einer Sprache, die weder Hanna noch ihre Schwester beherrschten. Worte, die keinen Sinn ergaben, irgendwas über den Wind, der in die Zypressen fährt. Jedenfalls hatte ihre Mutter davon gesprochen.

Hanna ging ins Wohnzimmer und schaltete den Fernseher ein. Sah Desperate Housewives. Sie wollte ihre Mutter rufen. »Ima! Deine Sendung läuft!« Warum war es nur so still im Haus? Sie stand auf, ging in Esthers Zimmer. Die Bettdecke war zurückgezogen. Sie setzte sich auf die Bettkante. Fuhr mit der Hand über die Vertiefung in der Matratze, wo ihre Mutter gelegen hatte.

»Ach, Ima«, sagte sie. Sie spürte Tränen aufsteigen, und dieses Mal durchbrachen sie die Stille, sie weinte, schnappte zwischendurch nach Luft, Rotz rann ihr über das Gesicht und sie putzte sich geräuschvoll die Nase am Ärmel. Sie kauerte sich auf der Matratze zusammen, dort wo Esther gelegen hatte, und schloss die Augen, roch das Lancôme ihrer Mutter und schlief ein.

Die Beerdigung fand gleich am nächsten Tag statt. Esthers Freundinnen aus dem Ocean View kamen. Esther hatte fünfzehn Jahre in dem Hotel gearbeitet. Auch die Nachbarn kamen und Leute vom Gun Club.

Aunty Maria aus dem Hotel nahm Hanna ganz fest in die Arme.

»Die Besten gehen immer zuerst«, sagte sie.

Einen Rabbi gab es nicht. Die Friedhofserde war in der Hitze festgebacken. Esther wurde in die Grube hinabgelassen, dann mit Erde zugeschüttet.

Hinterher zu Hause hatte Hanna das Gefühl, sich wie ein Geist zwischen den Trauergästen zu bewegen. Es gab Kaffee und Kuchen. Aunty Maria sagte zu Hanna »Sie war so schön« und strich ihr vorsichtig eine Strähne aus dem Gesicht.

»Die Augen hast du von ihr«, sagte sie.

Hannas Handy klingelte, als sie auf dem Klo war. Ihre Schwester, die Nachricht hatte sie endlich erreicht. Sie weinten zusammen am Telefon.

»Du hättest kommen sollen«, sagte Hanna. »Ich hätte gewartet.«

»Der Tod ist nur eine Zustandsänderung«, erklärte ihre Schwester. Anscheinend zitierte sie jemanden.

»Egal«, sagte Hanna.

Sie unterhielten sich kurz. Hanna zog die Spülung. Dann ging sie wieder zu den anderen. Wahrscheinlich sollte sie Schiv’a sitzen, aber die Vorstellung, sieben Tage lang eingesperrt zu Hause zu hocken, schien ihr absurd. Außerdem war ihre Mutter nie religiös gewesen. Aunty Maria hatte einen Schwips vom Sherry aus dem Küchenschrank. Sie umarmte Hanna so tränenreich, dass ein feuchter Fleck auf Hannas Top zurückblieb.

»Kannst mich jederzeit anrufen«, versicherte ihr Aunty Maria.

»Mach ich«, versprach Hanna.

Draußen schien hell die Sonne. Die Gäste verabschiedeten sich einer nach dem anderen, bis es schließlich zu einer regelrechten Abwanderung kam, sie flohen wie ein Schwarm schwarzer Vögel aus der Düsternis ins Sonnenlicht. Schon bald war nichts mehr übrig außer vollgekrümelten Tellern und ausgetrunkenen Kaffeetassen. Hanna spülte sie, ließ sie zum Trocknen stehen und fragte sich, was zum Teufel sie jetzt machen sollte. Sie konnte nirgendwohin zurück.

Die Anwältin kam am späten Nachmittag, ihr Hybridauto fuhr mit leisem Summen in die Auffahrt, es klang wie ein Golfwagen. Die Anwältin war Mitte fünfzig, eine Frau mit grellrot gefärbten Haaren.

»Mein herzliches Beileid«, sagte sie.

»Danke«, erwiderte Hanna. In diesem Moment fühlte sie sich sehr allein und plötzlich auch wütend. Sie hatte gewusst, dass der Tag kommen würde, und war ohnehin weniger wegen Esthers Krankheit als deshalb zu ihr gezogen, weil sie zurzeit sonst nirgendwohin konnte. Trotzdem war es ein Schock gewesen, ihre Mutter so reglos im Bett zu finden. Mit einem Mal hatte sich alles verändert und war irgendwie doch genau wie vorher.

»Ich will Sie nicht lange aufhalten«, sagte die Anwältin. »Das Haus war gemietet, wenn Sie weiter hier wohnen wollen, müssen Sie den Vertrag überschreiben lassen.« Sie sah Hanna prüfend an. »Sind Sie hier aufgewachsen?«

»In einer Reihe von Wohnungen und Häusern, dieses hier war das letzte – ist nur ein Haus«, sagte Hanna.

»Sie hatte ein bisschen was gespart, aber nicht viel«, sagte die Anwältin. »Davon werden Sie die offenen Rechnungen und die Beerdigungskosten bezahlen können, müssen sich darüber also keine Sorgen machen. Darüber hinaus gibt es aber nur noch das hier, sie hat es bei mir hinterlegt, aber keine weiteren Anweisungen oder Erklärungen dazu gegeben.« Sie übergab Hanna eine Holzschachtel.

»Die gehört dann wohl Ihnen«, sagte sie.

»Danke«, erwiderte Hanna und nahm, ohne sich viel dabei zu denken, die Holzschachtel entgegen. Sah aus wie eine alte Teekiste. Auf dem Deckel stand Wissotzky.

»So, das war’s dann«, sagte die Anwältin. »Noch einmal mein herzliches Beileid.« Sie schüttelte Hanna erneut kurz die Hand.

»Danke«, sagte Hanna. Sie stellte die Schachtel auf den Küchentisch und begleitete die Anwältin zur Tür. Sie sah den Wagen auf der Straße davongleiten, griff nach einer Zigarette und ließ die Hand sinken. Esther hatte auch immer geraucht ... bis sie Krebs bekam.

Hanna setzte sich auf den Stuhl und lauschte der enormen Stille, die auf ihr lastete, sie erdrückte.

Sie öffnete die Schachtel und fand einen längst abgelaufenen israelischen Pass. Sie klappte ihn auf, und ein Laut blieb ihr im Hals stecken, als sie das Foto ihrer Mutter sah, auf dem diese so jung aussah, dass Hanna einen Augenblick lang glaubte, sie würde ein altes Bild von sich selbst betrachten. Ihre Mutter blickte in die Kamera, hielt die Lippen geschlossen, die Augen weit geöffnet und wirkte nervös.

Hanna legte den Pass beiseite. Sollte sie sich Goldmünzen oder andere Erbstücke erhofft haben, so wurde sie enttäuscht. In der Schachtel befand sich nichts von Wert. Sie nahm ein altes Foto ihrer Mutter heraus, Esther in einer khakifarbenen Uniform und mit Armeegewehr irgendwo in einer Wüste, vor einer Düne. Esther, die Soldatin.

Noch ein Foto, Esther mit einem kleinen dicken Baby im Arm. Sie wirkte müde. Das alles schien einer längst vergangenen Zeit anzugehören, die Farben waren verblichen. Die Haare ihrer Mutter waren wie mit einer stumpfen Schere von jemandem geschnitten, der nichts vom Haareschneiden verstand. Sie trug Shorts mit einer weißen Bluse und war sehr hübsch.

Hatte Esther Geheimnisse? Sie hatte nie viel aus ihrer Zeit vor Amerika erzählt. Sie hatte immer gearbeitet, hatte als Zimmermädchen in dem Hotel angefangen und war an die Rezeption befördert worden. Sie hatte sich nie über die Arbeit beklagt und sie hatten immer genug zu essen gehabt. Sie hatte eine Waffe besessen, aber andererseits waren sie hier in Florida, wo jeder eine hatte. Die Waffe befand sich irgendwo im Haus. Hanna nahm sich vor, sich darum zu kümmern. Esther hatte nie über Verwandte gesprochen, und Hanna hatte es widerstrebt, sie danach zu fragen. Manchmal überlegte Hanna, wie es wohl wäre, Großeltern, Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen zu haben – eine Familie. Sie stellte die Teekiste ab und rief Alexandra an.

Es klingelte sieben Mal, bis Alex schließlich dranging.

»Hanna?«

»Was willst du?«

»Ich vermisse dich«, sagte Hanna.

»Ja, na ja.«

Hanna hörte Musik im Hintergrund, Stimmen und Gelächter.

»Meine Mutter ist gestorben.«

Schweigen am anderen Ende, dann: »Tut mir leid.«

»Ach, schon okay.«

»Hör mal, Hanna«, sagte Alex. Sie war irgendwo am Strand, das merkte Hanna. Alte Wut stieg in ihr auf. »Ich kann jetzt nicht telefonieren ...«

»Hast du ein Date?«

»Hör mal, Hanna ...«

»Ich hab nur gedacht, vielleicht ...«

»Wir sind nicht mehr zusammen.«

»Verdammt noch mal, das weiß ich, Alex ...«

Irgendwo lachte ein Mädchen, und leise war Alex’ Stimme zu hören, anscheinend hatte sie das Handy mit der Hand abgedeckt, dann war sie wieder klar zu hören.

»Ich ruf dich an«, sagte Alex. »Alles in Ordnung?«

»Nicht so richtig.«

»Tut mir leid.«

»Pass auf, ist egal«, sagte Hanna. Sie tippte mit dem Zeigefinger aufs Display und beendete den Anruf. Setzte sich schwer atmend. Dumm. Dumm!

Sie zündete sich eine Zigarette an. Scheiß drauf, dachte sie. Sie leerte den Inhalt der Schachtel auf den Tisch. Ein Foto, das wohl ganz unten gelegen haben musste, fiel neben den Haufen. Hanna nahm es, drehte es in ihren Händen.

Eine lange Tafel, eine Frau am Kopfende, auf beiden Seiten saßen Erwachsene, ein paar junge Mütter mit speckigen Babys, Matzen und kleine Teller mit Gefilte Fisch auf der weißen Tischdecke. Hanna war in Florida aufgewachsen, aber wie Gefilte Fisch aussah, wusste sie. Flaschen mit billigem Rotwein und ein Fleck auf der weißen Tischdecke. Alle sahen fröhlich aus. Sie drehte das Foto um und las, was hintendrauf stand.

Pessach Seder, 1965.

Sie betrachtete das Bild genauer. Wenn ihre Mutter mit drauf war, dann war sie vielleicht eins der kleinen Kinder.

»Scheiße«, sagte Hanna laut. Sie warf alles wieder zurück in die alte Teekiste und klappte den Deckel zu. Eine neue Sorglosigkeit überkam sie. Hier gab es nichts mehr für sie. Die letzten Monate kamen ihr bereits vor wie ein eigenartiger, unangenehmer Traum. Esther, dahinsiechend in ihrem Bett. Ihre belanglosen Streitereien.

Hanna fühlte sich plötzlich frei.

Sie ging durch das Haus, öffnete und schloss Schränke, fand aber überall nur Plunder. Sie ging in ihr Zimmer und zog Klamotten aus dem Schrank, suchte Taschen und stopfte alles hinein. Bewaffnet mit ihren Habseligkeiten ging sie zum Wagen nach draußen und warf alles auf den Rücksitz, anschließend ging sie noch einmal zurück und suchte erneut.

In einem Schuhkarton in Esthers Wandschrank fand sie die Pistole. Sie starrte sie kurz an und prüfte, ob sie geladen war, dann zuckte sie mit den Schultern und legte sie wieder in den Karton. Sie brauchte keine Pistole. Schließlich ging sie zurück in die Küche, spülte die Kaffeetasse und leerte den Aschenbecher, stellte ihn zurück aufs Fensterbrett, biss sich auf die Lippe und dachte nach. Dann nahm sie die Teekiste mit den Fotos, trat hinaus, schloss die Haustür ab und stieg in den Wagen.

Mondlicht beschien den Asphalt, die Palmen verharrten reglos. Hanna bog auf die Straße ab und beschleunigte. Sie ließ das Fenster herunter und lauschte der Stille.

Irgendwann endete die Stadt und Hanna wurde von der Dunkelheit verschluckt. Schweigend fuhr sie weiter. Nur die Geister von Menschen, denen sie nie begegnet war, leisteten ihr Gesellschaft.

2

Liors Heimkehr

Lior

Kibbuz Trashim, 1989

2

Das schwarze Telefon auf der Kommode klingelte. Es klingelte zweimal, bis Lior abhob. Draußen sang der blinde Bettler. Niemand hatte es je geschafft, ihn zum Schweigen zu bringen.

»Hallo?«

Er hörte sie atmen.

»Danny ist tot«, sagte sie.

Lior blieb ganz still stehen. Draußen auf der Allenby Street fuhren Autos vorbei. Der blinde Bettler sang unentwegt sein Lied. Am liebsten hätte Lior den Hörer an die Wand geschlagen. Am liebsten hätte er dem Bettler damit den Schädel zertrümmert, auf ihn eingeprügelt, bis er für immer verstummt wäre. Aber er blieb ganz still stehen.

»Hallo?«, sagte sie. »Bist du noch dran?«

»Was ist passiert?«, fragte Lior.

»Spielt das eine Rolle?«, fragte sie müde. »Er ist tot.«

»Natürlich spielt das eine Rolle«, sagte Lior.

»Er lag tot mit einer Kugel im Kopf in der Khirbe«, sagte sie schonungslos. »Die Jungs haben ihn gefunden. Sie denken, dass er sich erschossen hat.«

»Und du? Was denkst du?«, fragte Lior. Sprechen fiel ihm schwer. War lange her, seit er die Jungs zuletzt gesehen hatte. Er fragte sich, was sie überhaupt in der Khirbe gewollt hatten.

Lior beobachtete die Huren draußen im Neonlicht des Pussycat-Clubs. Nicht zum ersten Mal dachte er, dass er sich eine bessere Bleibe suchen musste.

»Er war allein, es war sein alter Armeerevolver«, sagte sie. »Er lag noch in seiner Hand. Hör mal, Lior. Ich rufe nur an, um dir Bescheid zu geben, sonst nichts.«

»Und jetzt weiß ich Bescheid.«

»Genau.«

Zu spät ergänzte er: »Tut mir leid.«

»Ja.«

»Wie geht es dir, Esther?«

»Ich ...« Sie verstummte. Im Hintergrund hörte er ein Baby schreien. »Dafür ist es zu früh«, sagte sie. »Ich weiß nicht, wie’s mir geht. Morgen ist die Beerdigung.«

»Ich komme«, sagte Lior. Er wusste nicht, warum er das gesagt hatte.

»Musst du nicht.«

»Er war mein Freund«, sagte er.

»Ja, aber du bist gegangen«, sagte sie. »Du bist weg, und wir sind geblieben.«

Lior dachte an sein altes Zuhause. Er hatte sich geschworen, niemals wieder zurückzukehren. Aus allen möglichen Gründen. Ihre Stimme brachte jetzt alles wieder hoch. Er hörte sie durch den Hörer atmen und versuchte sich vorzustellen, wie sie jetzt wohl aussah.

Gut, dachte er. Sie sah natürlich gut aus.

Hinter ihr weitete sich die Stille des Kibbuz aus. Lior hörte sie, diese Stille, diese negative Kraft. Zirpende Grillen, leise Schritte irgendwo im Dunkeln, plötzlich sprang ein Motorroller an auf der Straße, die den Kibbuz umrundete. Er versuchte sich vorzustellen, wie Esther jetzt lebte. Sie mussten ein Familienzimmer bekommen haben.

»Tut mir leid«, sagte er.

»Ich muss los«, sagte Esther. Sie zögerte kurz. »Wiedersehen.«

Sie legte rasch auf. Lior stand einfach da. Ein Polizeiwagen fuhr langsam mit Blaulicht auf der Straße unten vorbei. Die Huren traten tiefer in die Dunkelheit, warteten, bis er weg war. Der blinde Bettler sang unentwegt. Er hatte schon vor dem Krieg gesungen.

Scheiß auf ihn, dachte Lior wütend. Seine Hände zitterten. Er zündete sich eine Zigarette an. Der Bettler hatte seinen Krieg gehabt und Lior seinen eigenen. Er war kaum mehr als ein Kind gewesen, als sie ihn in den Libanon geschickt hatten. Jetzt streckte er den Kopf zum Fenster raus.

»Halt’s Maul!«, schrie er.

»Lass ihn in Frieden!«, schrie eine der Huren zurück. Sie war kaum mehr als ein Schatten. Lior schloss das Fenster, setzte sich. Starrte die Zigarette in seiner Hand an.

Wer hatte Danny getötet?

Er hätte dort sein sollen. Sie hätten es nicht gewagt, ihm was anzutun, wäre Lior da gewesen. Er dachte an eine Nacht im Kinderhaus, sie drei waren als Einzige wach geblieben.

Lior, Danny und Esther.

»Lior, bist du wach?«

»Ja. Esther?«

»Ich bin wach.«

Sie standen auf und schlichen sich aus dem Raum. Es gab kein anderes Licht als das der Straßenlaternen. Neben ihnen krochen ihre Schatten über die Wand. Niemand hielt Wache, nicht heute Nacht, die Sprechanlage blieb stumm. Liors Herz schlug schnell. Eigentlich durften sie nachts nicht auf sein und herumlaufen. Sie durften sich auf keinen Fall erwischen lassen.

An der Tür zögerten sie.

»Komm schon!«, sagte Danny.

Lior stieß die Tür auf und sie gingen nach draußen. Hinter dem Kinderhaus, im Licht des schief am Himmel hängenden Mondes, schlief der Kibbuz. Niemand war unterwegs. Sie gingen über den Bürgersteig, der Asphalt war noch warm unter ihren nackten Füßen. Sie kamen vorbei an der hässlichen Betonskulptur eines gesichtslosen Klumpenmenschen, eines von vielen auf dem Kibbuz-Gelände verteilten Kunstwerken von Shraga, dem Bildhauer, der sonst auf der Schafweide arbeitete. Im weit entfernten Kinderzoo schrie ein Pfau, ein durchdringendes schrilles Geräusch, das Esther in der Dunkelheit vor Schreck zusammenzucken ließ.

»Ich hasse Pfaue«, sagte sie.

Sie gingen am Basketballplatz vorbei und kamen zu den Häusern. Hinter einigen Fenstern brannte noch Licht, weshalb sie sich im Dunkeln hielten, eine Abkürzung den Hang hinauf nahmen und über den gepflegten Rasen vor dem Laubengang, der den Geselligkeitsverein vom Singleclub trennte, den Hang wieder hinunterliefen, an weiteren Häusern vorbei bis zur Hauptstraße.

Das war der gefährlichste Teil.

Lior hörte Schritte, dann Gelächter und zog Esther gerade noch rechtzeitig zurück. Sie versteckten sich hinter den Rosensträuchern und sahen Mitzi, die Kibbuz-Frisörin und Aharon von der Falcha Arm in Arm vorbeigehen. Beide rauchten, und Mitzi ließ unbekümmert ihre Zigarette fallen. Sie war nicht im Kibbuz geboren und nur hergekommen, weil sie nach ihrem Militärdienst Uli, den Mechaniker, geheiratet hatte.

Danny schoss auf die Straße und schnappte sich die noch glühende Zigarette. Er kam damit zurück, zog daran und hustete. Esther sagte »Sei leise!«, aber niemand hörte auf sie. Danny gab Lior die Zigarette weiter und er führte sie nervös an die Lippen, hielt sie dort einen Moment, dann gab er sie Esther.

»Du hast ja nicht mal geraucht«, sagte sie.

»Doch, hab ich wohl!«

»Hast du nicht.« Sie nahm die Zigarette und zog, stieß Rauch aus und grinste ihn durch den Nebel an und er glaubte, sein Herz würde zerspringen.

»Komm schon«, sagte Danny.

Zweimal mussten sie sich noch verstecken, als ein ausländischer Freiwilliger auf einem Fahrrad vorbeikam, betrunken über die Straße schlingerte, und ein zweites Mal, als ein Wagen auf der Straße vom Tor vorbeifuhr. Das Speisezimmer lag vor ihnen, aber noch immer war alles ruhig, und sie schlichen sich durchs Gebüsch zu dem Gebäudekomplex, in dem die Wäscherei und das Kleiderdepot untergebracht waren.

Vor ihnen befand sich der Kolbo, der kleine Laden mit Süßigkeiten und allerhand Dingen für den persönlichen Bedarf, die sich die Kibbuz-Bewohner von ihrem Taschengeld kaufen durften. Danny führte sie hinter das Gebäude und die Betonstufen hinauf zum zweiten Stock, wo sie ein offenes Fenster entdeckten: Genau wie Danny vorausgesagt hatte.

»Du zuerst«, flüsterte Lior. Danny grinste. Er hangelte sich über das Geländer, sprang mühelos hinüber und glitt durch die Fensteröffnung. Esther folgte ihm, dann war Lior an der Reihe.

Drinnen war es dunkel. Er schaltete seine Taschenlampe ein.

In ihrem Licht sahen sie die überall gestapelten Kisten und Kartons. Eine Kiste Wodka in einer Ecke, zwei Kisten Noblesse-Zigaretten, Kisten mit Bamba und Bisli, bei deren bloßem Anblick Lior schon das Wasser im Munde zusammenlief, außerdem Kaffee und Schokoriegel ...

Esther riss eine Kiste mit Elite auf, und Lior ließ Twist- und Ta’ami-Riegel auf den Boden purzeln. Das Licht der Taschenlampe bebte und erlosch, als sie alle drei auf die Knie fielen, sich auf die Süßigkeiten stürzten. Lior stopfte sich Schokolade in den Mund, bis nichts mehr hineinpasste. Sie schmeckte so viel besser, weil sie verboten war.

Sie bestahlen das Kollektiv.

Aber daran dachte er nicht, nur an den Geschmack der Schokolade und dass er so viel davon haben konnte, wie er wollte, dass sie alles haben konnten, und er sah Esther an, dann Danny und alle drei lachten drauflos.

»Wer ist da!«, schrie jemand. Lior erstarrte. Draußen war ein Erwachsener, ein Lichtkegel glitt über das Fenster. Der Wachmann. Sie würden erwischt werden, das würde Konsequenzen haben ...

Esther miaute. Es klang unheimlich echt. Der Mann draußen machte auf den Stufen halt, versuchte mit der Taschenlampe in den Raum zu leuchten. Alle drei pressten sich an die Wand, und der Lichtstrahl traf nur die umgekippte Kiste und die verstreute Schokolade.

»Yob tvoyu mat«, fluchte der Mann auf Russisch. »Das müssen die aufräumen. Hier, Mietzekatze, hier ...« Esther miaute erneut. Lior musste sich Mühe geben, um nicht loszuprusten. Er schob sich eine Faust in den Mund und biss sich auf die Knöchel. Der Mann fluchte erneut, aber anscheinend hatte er keine Lust, sich mit einem verirrten Kätzchen und einem offenen Fenster abzugeben. Das Licht der Taschenlampe schwenkte herum. Sie hörten seine Schritte auf den Stufen und dann Stille.

Sie warteten im Dunkeln. Lior rührte sich als Erster. Er kroch ans Fenster, streckte den Kopf hinaus. Er fürchtete, jeden Augenblick entdeckt zu werden, aber da war niemand, und die Stille lag über dem schlafenden Gebäude, den Betonstufen und dem schwarzen Gehweg.

Er kletterte nach draußen, Esther und Danny folgten.

Dann rannten sie den ganzen Weg zurück zum Kinderhaus.

3

Lior nahm den Hörer. Er wählte eine Nummer, lauschte der Drehscheibe, die nach jeder Zahl träge zurückratterte. Der Bettler draußen sang immer noch. Endlich wurde die Verbindung hergestellt.

»Ich bin’s«, sagte Lior. »Ich kann den Auftrag heute nicht übernehmen.«

Er wartete.

»Ich muss zu einer Beerdigung«, sagte er. »Im Norden.«

Die Stimme am anderen Ende klang wütend.

»Ist was in der Familie«, sagte Lior.

Er legte auf.

Er zog sein Hemd aus, den Rest auch und stellte sich unter die lauwarme Dusche. Eine Kakerlake beobachtete ihn aus einer Ecke. Nach der Dusche zog Lior saubere Kleidung an. Weißes Hemd, schwarzes Jackett, schwarze Hose, dazu auf Hochglanz polierte Schuhe. Er packte eine leichte Tasche. Die Pistole nahm er auch mit. Die Schlüssel. Er schloss hinter sich ab. Nicht dass es etwas zu stehlen gegeben hätte. Er ging die Treppe runter auf die Straße.

Der blinde Bettler lehnte an der Wand, entweder war er tot, oder er schlief. Lior hatte fast ein schlechtes Gewissen, weil er ihn angeschrien hatte. Er warf ihm einen Schekel in die Schale. Wie ging noch der alte Witz – woran erkennt man einen Kibbuznik? Wenn er einem Bettler einen Schekel gibt und Wechselgeld verlangt.

»Hey, Lior!«

Das war eine der Prostituierten. Lior blickte auf. Sie lehnte mit verschränkten Armen an der Wand, trug nicht viele Klamotten am Leib. Sie sah ihn ausdruckslos an. »Gibst du mir was zu trinken aus?«, fragte sie.

»Ich bin jetzt eine Weile nicht in der Stadt«, sagte Lior.

»Schade«, sagte das Mädchen. »Hab mich gerade erst an dich gewöhnt.«

Lior stieg in seinen Wagen. Die Allenby Street mitten in der Nacht, Betrunkene vor dem Strip-Club, in einer dunklen Gasse kauft jemand Dope. Ein Polizeiwagen fährt vorbei und biegt in die Balfour Street ab. Lior fuhr langsam, er fühlte sich der Stadt verbunden. Er liebte Tel Aviv und die Nacht, die niemals still war, immer voller Leben. Die Stille im Kibbuz konnte überwältigend sein, die Grillen und das Mondlicht, die leisen Schreie der Kinder im Schlaf. Gadi hatte immer ins Bett gemacht. Einmal gab es draußen ein Gewitter. Da waren sie noch ganz klein. Ein Wirbelsturm kam vom Meer aus ins Landesinnere, fegte über Bäume und Traktoren hinweg. Am Morgen danach roch es überall nach Harz und die Arbeiter in ihren blauen Overalls zersägten das Holz, aber der kaputte Traktor, auf dem sie immer gespielt hatten, lag noch Wochen danach umgekippt auf der Seite, halb in der Erde vergraben. Sie waren alle aufgewacht, waren allein, hatten geweint, alle außer Gadi, der den gesamten Sturm friedlich verschlief. Um Mitternacht streckte ein Wachmann den Kopf zur Tür hinein, ließ den Strahl seiner Taschenlampe über sie gleiten und ging.

Warum dachte Lior jetzt an die alten Zeiten? Er fuhr unterwegs in den Norden an der Küste entlang, das Meer lag zu seiner Linken.

Tel Aviv ließ er hinter sich, die Stadt zerfiel in Vororte. Schließlich hörten auch diese auf und das Land bestand nur noch aus dunklen Feldern und Bahnschienen, aus Orangen- und Avocadohainen. Schlafende Siedlungen, gespenstische Lichter in der Dunkelheit und vereinzelte Straßenlaternen huschten vorbei. Es wurde um einige Grad kühler. Es war spät und er dachte an Danny. Danny mit der Waffe in der Hand und seinem weggeschossenen Kopf, zusammengesackt in der Khirbe. Als Kinder waren sie oft dorthin gewandert, in das verlassene arabische Dorf mit den Häuserruinen, wo rot-stachlige Früchte an wilden Kakteen wuchsen. Sie tranken frisches Wasser aus der Quelle, wo der alte Brunnen stand, und sammelten im Sommer dicke Brombeeren.

Was hatte Danny überhaupt dort gemacht?

Lior wusste, dass es Gerüchte geben würde. Er hatte Esther angehört, dass sogar sie es glaubte. Natürlich würde es heißen, aus Versehen habe sich ein Schuss gelöst. Niemand würde von »Selbstmord« sprechen. Aber das würden sie glauben. Und dann würden sie’s unter den Teppich kehren, so wie alles andere. Das oberste Gesetz des Kibbuz lautete, dass man seine schmutzige Wäsche nicht in der Öffentlichkeit waschen durfte. Was innerhalb der eigenen vier Wände passierte, blieb auch dort. Außenstehende wurden nie mit einbezogen.

Seine Finger umklammerten das Lenkrad fester. Links kamen jetzt die Schornsteine von Chadera in den Blick, aber er hatte sie längst gerochen, bevor er sie sah, diesen furchtbaren Kohlegestank. Die Leute, für die er in Tel Aviv arbeitete, hatten geschäftlich mit Chadera zu tun. Er fuhr weiter, vorbei an Caesarea und an den Fischteichen, wo 1975 das tote Mädchen gefunden wurde. Er hielt an der Tankstelle zwischen dem arabischen Furaidis und dem jüdischen Zikhron Ya’akov und vertrat sich die Beine, wollte erst mal Pause machen. Er ging hinein, holte sich einen Kaffee und zündete sich eine Zigarette an, atmete die schwüle Meeresluft, den Gestank nach Öl und warmem Asphalt. Er erinnerte sich an diese Tankstelle von Ausflügen im Sommer an den Strand in Tantura oder wenn er mit einem der Kibbuzniks, der an dem Tag gerade Autoschlüssel bekommen hatte, nach Tel Aviv getrampt war. Auch als er vor der Armee selbst dorthin gefahren war, um sich in den Kneipen in Zikhron Ya’akov zu besaufen. Und er erinnerte sich an eine Nacht, ganz ähnlich wie diese, da hatte er noch lange Haare gehabt, also bevor sie ihm bei der Armee den Schädel rasierten, als Danny an der Motorhaube lehnte, rauchte, ihn total bescheuert angrinste und Lior dachte, das war’s, das war der Augenblick, nach dem es nicht mehr besser werden konnte. Da hatte es genauso nach salziger Meeresluft, nach Öl und Asphalt gerochen.

Er schnippte die Zigarette von sich und stieg in den Wagen, fuhr weiter auf der dunklen, unbeleuchteten Straße zwischen Feldern auf beiden Seiten, nur Schotterstraßen zweigten links und rechts ab. Dann sah er Blaulicht, eine Sirene sprang an und Lior fuhr langsamer. Er beobachtete das Zivilfahrzeug im Rückspiegel. Die Sirene heulte unvermindert und er bremste widerwillig ab, hielt schließlich am Straßenrand. Er stieg nicht aus, sondern wartete. Der Polizeiwagen hielt hinter ihm und blieb einfach eine Weile stehen, schließlich stieg ein Mann aus und kam näher. Er leuchtete mit einer Taschenlampe in Liors Fenster.

Lior ließ die Scheibe runter.

»Cohen«, sagte er. »Was machst du hier?«

»Für Ruhe und Ordnung sorgen«, antwortete Cohen.

»Mein Freund ist tot.«

»Setz dir keinen Blödsinn in den Kopf, Lior.«

»Wie zum Beispiel?«, fragte er.

»Eben.« Cohen musterte ihn, dann seufzte er. »Fahr hin, erweise ihm die letzte Ehre«, sagte er. »Dann kehrst du nach Tel Aviv zurück und es gibt keine Probleme.«

»Angeblich hat er sich umgebracht«, sagte Lior, konnte es sich nicht verkneifen.

»Hat er doch auch«, sagte Cohen.

»Warum hätte er so was tun sollen?«

»Wir haben es als ungewollte Schussabgabe gewertet.«

»Und wenn es kein Selbstmord war?«, fragte Lior.

Cohen schüttelte den Kopf.

»Mach keine Probleme, Lior«, warnte er ihn.

»Wer wollte ihn töten, Cohen?«, fragte Lior.

»Niemand«, sagte Cohen. »Du hast einen guten Kibbuz, Lior. Das ist ein ruhiger, friedlicher Ort.«

Lior hatte keine Ahnung, was er ihm sagen wollte.

Cohen klopfte auf das Autodach.

»Gute Weiterfahrt erst mal«, sagte er.

Lior nickte.

Dann kurbelte er die Scheibe wieder hoch.

Und trat aufs Gas.

4

Kalter Mondschein, reglose Zypressen. Wie ging noch dieses Lied über den Wind in den Wipfeln? Irgendwas mit Lagerfeuer und einem Mädchen, das sehnsüchtig auf die Rückkehr ihres Mannes aus dem Krieg wartet. Er wusste es nicht mehr. Irgendwo wurde immer ein Lied über Zypressen und Männer gesungen, die in den Krieg zogen. Die letzte Meile fuhr er auf einer menschenleeren Straße, auf der er jeden einzelnen Stein und jede einzelne Unebenheit kannte, über eine Kreuzung und an einem Maisfeld vorbei. Die unbefestigte Straße führte zur Khirbe, dem arabischen Dorf, das es nicht mehr gab, bis zur Abzweigung zum Kibbuz. Die Fabrik ragte hoch vor ihm auf, riesige Silos rülpsten chemischen Gestank aus. Er kam an einem Schuppen vorbei, wo er als Kind einmal auf eine Rolle Stacheldraht gefallen war, dann an einer kleinen Apfelplantage und dem Wadi, bis er schließlich ans Tor gelangte. Ein Wachmann sah ihn verschlafen an. Er kam mit seinem Gewehr aus dem Wachhäuschen geschlendert, leuchtete mit der Taschenlampe auf Liors Kennzeichen. Lior kannte ihn: Malachi Uzan, der sonst auf der Schafweide arbeitete. Er kurbelte das Fenster runter.

»Lior?« Uzan sah ihn durch seine dicken Brillengläser an.

»Nimm das verfluchte Licht aus meinem Gesicht, Uzan«, sagte Lior.

»Tut mir leid, Verzeihung. Was willst du denn hier um die Uhrzeit?«

»Mach einfach das Tor auf, ja?«

»Na klar, klar. Hab dich ja seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, nicht mehr seit ... wie lang ist das jetzt her, Lior?«

»Nicht lange genug«, brummte Lior.

»Ich weiß noch, wie du als kleiner Junge hier unter den Sprinklern herumgerannt bist«, sagte Uzan und rieb sich ein Auge unter der Brille.

Er kam mit Schafen besser klar als mit Menschen. »Besuchst du deine Oma?«

»Ja.«

»Hast du das mit Danny schon gehört?«

»Ja.«

»Schrecklich, was da passiert ist.«

»Was ist denn passiert, Uzan?«

»Na, ich meine ...«, sagte Uzan. »Du weißt schon.«

»Ich weiß nicht«, erwiderte Lior.

»Hast du nicht gerade gesagt, du hast es gehört?«, sagte Uzan.

»Kommt drauf an«, sagte Lior. »Was gibt’s denn zu hören?«

»Nichts, gar nichts«, sagte Uzan. »Ich meine ... In letzter Zeit war er nicht mehr er selbst, weißt du? Aber das hätte ich nie gedacht ...«

»Was hättest du nicht gedacht, Uzan?«

»Na ja, du weißt schon. In der Khirbe? Also, das muss ein Unfall gewesen sein. Schreckliche Sache. Dann war er ja auch noch frisch verheiratet und hatte ein kleines Kind. Wir trauern in der Gemeinschaft.« Letzteres sagte er mit der frommen Aufrichtigkeit eines Kibbuzniks, der seinen Text auswendig gelernt hatte.

»Gehst du morgen zur Beerdigung, Uzan?«, fragte Lior.

»Würde ich ja, aber ich bin jetzt mit der Nachtwache dran«, sagte Uzan.

»Das heißt, du gehst nicht?«

»Ich versuch’s. In Zeiten wie diesen müssen wir ...«

»... als Gemeinschaft zusammenstehen«, sagte Lior.

»Genau.«

Lior dachte an das Schild im Speisezimmer.

»Die Straße zu uns beginnt bei den anderen«, sagte er.

»So ist es!«

»Was hat Danny gemacht, Uzan? Was hatte er für eine Aufgabe?«

»Was für eine Aufgabe? Er hat in der Fabrik gearbeitet, Lior.«

»Und was genau hat er da gemacht?«

»Er hat sich um die Materialbeschaffung und die Logistik gekümmert.«

»Wie geht’s Esther?«

»Hab sie nicht gesehen, Lior.«

»Na gut. Lässt du mich rein?«

»Na klar. Grüß deine Oma von mir.«

Uzan ging zurück in das Wachhäuschen, drückte auf einen Knopf, und das Tor öffnete sich. Lior fuhr mit dem Wagen durch. Uzan winkte ihm zum Abschied. Lior winkte nicht zurück. Er fand einen Parkplatz draußen vor dem Verwaltungsgebäude und stieg aus, roch gemähtes Gras, spät blühenden Jasmin und Eukalyptus. Der Eukalyptus war im neunzehnten Jahrhundert aus Australien hergebracht und hier eingeführt worden, millionenfach angepflanzt, um die mit Malaria verseuchten Sümpfe trockenzulegen. Jetzt wuchs er überall. Eine Katze beobachtete Lior hinter dem Eingang zum Verwaltungsgebäude. Lior starrte zurück, bis die Katze blinzelte und den Blick abwandte.

Er war seit Jahren nicht mehr hier gewesen, aber er kannte jeden Zentimeter an diesem verdammten Ort. Ihm wurde bewusst, dass er aus Gewohnheit zu Fuß ging. Hier hatte er auf den Bus zur Bezirksschule gewartet, wo sie alle ab ihrem dreizehnten Lebensjahr gelebt und gearbeitet hatten. Hier hatte er Merav einmal in die Rosensträucher geschubst. Er kam an den Kolbo und das Gebäude mit der Wäscherei und erinnerte sich wieder an den Geschmack der gestohlenen Schokolade und wie gut sie war. Weit und breit niemand da. Einen kurzen Augenblick lang geriet er in Versuchung, das Schloss aufzubrechen und reinzugehen, als könnte er Danny dadurch irgendwie von den Toten auferstehen lassen. Er ging weiter und zögerte vor der Wohnung seiner Großmutter. Drinnen brannte Licht. Er ging durch den ungepflegten Garten und trat ins Haus.

Licht brannte und trotz der späten Stunde saß Ruth noch in ihrem Sessel, las ein Buch von Kaniuk.

»Lior? Warum bist du zurück?«

Sie legte das Buch ab und sah ihn auf diese ihr eigene Art an, der Blick aus ihren strahlenden Augen war durchdringend, und er staunte, wie faltig ihr Gesicht jetzt war und wie zerbrechlich sie wirkte.

»Wegen Danny.«

»Du meinst, wegen Esther«, sagte seine Großmutter und schüttelte den Kopf. »Bleibst du über Nacht?«

»Das hatte ich gehofft.«

»Kannst das Sofa haben. Was hast du da für Klamotten an?«

»Nur ein Jackett, Savta,« sagte er.

»Ein Jackett! Du siehst aus wie ein Bestatter.« Sie tat es mit einer abfälligen Handbewegung ab. »Kochst du mir einen Tee?«, bat sie.

»Natürlich, Savta.«

»Hast du eine Zigarette?«, fragte Ruth.

»Ich dachte, du hast aufgehört«, sagte Lior.

»Aufhören tu ich, wenn ich tot bin«, sagte Ruth und lachte über ihren eigenen Witz. Lior zückte sein Päckchen und schüttelte eine Zigarette heraus. Sie nahm sie ihm mit beiden Händen ab, steckte sie sich in den Mund und griff nach der Schachtel Streichhölzer auf dem Tisch.

»Der Tee«, sagte sie.

»Stimmt.«

Er ging an die Küchenzeile und setzte Wasser auf.

»Aber nimm keinen frischen Teebeutel.«

Sie strich ein Streichholz an und nahm einen Zug. Lior fand den kleinen Teller mit den ausgedrückten, benutzten Teebeuteln. Er nahm zwei und tunkte sie in das Wasser, gab eine Scheibe Zitrone und ein Stück Zucker dazu.

»Den Teebeutel nicht wegwerfen. Den kann man noch mal verwenden.«

»Ja, Savta ...«

Er kehrte mit dem Tee zu ihr zurück.

»Setz dich«, sagte sie.

Er setzte sich auf das Sofa, kam sich vor wie ein kleiner Junge. Er sah das gerahmte Bild auf dem Tisch, das schon immer dort gestanden hatte. Pessach Seder 1965 im Speisezimmer des Kibbuz.

Ruth saß am Kopfende des Tisches. Neben ihr saßen Yoram und Ophek, ihre Söhne. Lior hatte Ophek, den Zauberer, geliebt. 1976 war er verschwunden. Er hatte Lior das Schießen beigebracht.

Neben Yoram saß Galya, sie sah müde aus, hielt den kleinen Lior als Baby auf dem Arm. Tante Paula und Tante Malka, die nie etwas sagten, saßen wie immer zusammen. Die kleine Esther und ihre Mutter am Tischende, obwohl sie keine Blutsverwandte war.

Es schmerzte ihn immer, dieses Foto zu sehen, seine Eltern waren so jung und lebendig.

Er wandte den Blick ab. An alten Bildern war nichts Gutes.

»Arbeitest du immer noch für die Gangster in Tel Aviv?«, fragte seine Großmutter.

»Savta ...«

»Also ja.« Sie nickte, lutschte an der Zitrone und drückte ihre Zigarette aus. »Ich verstehe, Lior. Als wir Kinder waren, haben wir unsere Heimat in Europa verlassen, unser Leben aufgegeben, um hierherzukommen. Wir haben alles zurückgelassen. Wir wollten eine bessere Welt erschaffen, auch wenn es dir heute schwerfällt, das zu begreifen. Eine neue Gesellschaft. Unsere Kinder sollten es besser haben als wir. Aber ich glaube, sie wollten es uns nur recht machen.« Sie grübelte. »Immerhin bist du fortgegangen. Auch wenn du für diese Schmarotzer arbeitest. Die hat’s immer gegeben, weißt du? Was für eine Waffe verwendest du?«

»Savta!«

»Zeig her.«

Er zog seine Waffe. Sie nahm sie ihm ab, hielt sie in ihren alten Händen, zerlegte sie geübt mit ihren alten Fingern. Dann steckte sie die Pistole wieder zusammen und gab sie ihm zurück.

»Schön«, sagte sie und tätschelte seine Hand. »Wenn du eine Waffe mitbringst«, sagte sie, »musst du auch die Absicht haben, sie zu benutzen.«

»Ich bin nur wegen der Beerdigung hier«, sagte Lior.

»Du weißt nicht, warum du gekommen bist«, sagte sie ihm ungerührt auf den Kopf zu. »Aber Tote brauchen keine Waffen.«

»Danny hat sich nicht selbst erschossen«, sagte er zu ihr.

»Du hast überhaupt keine Ahnung von nichts, Lior«, sagte Ruth. »Du bist schon lange weg von hier. Der Kibbuz ist nicht mehr derselbe. Er ist am Ende. Ach, dabei hat es uns gar nicht so schlimm getroffen wie andere. Der Aktienmarkt und die schlechten Kredite und das alles. Uns geht’s noch gut. Die Bilanzen stimmen. Aber die Seele des Kibbuz gibt’s nicht mehr. Die wollen die gemeinschaftlichen Schlafsäle der Kinder abschaffen! Es wird sogar von unterschiedlichen Gehaltsstufen gesprochen, das ist das Ende unserer gesamten Lebensart. Meinst du nicht, das ist wichtiger als dein Freund, der sich selbst den Schädel weggeschossen hat?«

»Nein«, sagte Lior, »das denke ich nicht.«

Ruth lächelte ohne jeden Humor. »Ich weiß«, sagte sie. »Du hast dich noch nie dem Kollektiv angepasst, nie so richtig. Aber Danny schon. Du bist weggegangen. Er ist geblieben. Lass die Sache ruhen. Und lass das Mädchen in Frieden. Die kann es nicht gebrauchen, dass du nach ihr schmachtest.«

»Ich ... ich hab nicht ...«

»Geh, leg dich schlafen, Lior.« Sie tätschelte erneut seine Hand. Sie stützte sich auf die Armlehnen, stand auf und ging ins Bad. Als sie zurückkam, trug sie ihr Nachthemd und hatte keine Zähne mehr.

»Savta hat dich lieb«, sagte sie.

»Ich hab dich auch lieb«, erwiderte Lior.

Ruth nickte und ging in ihr Schlafzimmer. Lior legte sich aufs Sofa und starrte an die Decke. Er lauschte der Stille. Er hasste die Stille. Kurze Zeit später schlief er ein.

5

Sonnenlicht drang durch die Jalousien und knallte ihm gnadenlos auf den Schädel, dazu drang verrauscht Musik aus dem Radio und Ruth sagte: »Steh auf, ist Zeit zu gehen.«

»Wohin?«, fragte Lior und schloss die Augen wieder wegen des grellen Lichts. Er dachte, es sei viel zu früh, aber er konnte das Radio nicht ausblenden, auch nicht die Vögel, die draußen auf den Ästen des Feigenbaums seiner Großmutter zwitscherten. Wespen zog er auch an. Der Baum und die Wespen existierten in einer Symbiose, die Insekten bestäubten die Blüten des Baums, der Baum bot den Wespeneiern Schutz. Beide konnten ohne den anderen nicht existieren.

So war es auch mit den Kibbuzim und dem Staat, dachte er völlig erledigt: Der Staat braucht die Kibbuzim, damit Menschen siedeln, wo es ihm am meisten nutzt, und die Kibbuzim brauchen den Staat, um darin zu existieren. Sozialistische Wespen in einem kapitalistischen Körper: Aber jetzt krankten beide.

»Hör auf zu träumen und steh auf«, sagte Ruth. »Wir gehen ins Speisezimmer.«

»Nicht ins Speisezimmer«, sagte Lior stöhnend. Der bloße Gedanke erfüllte ihn mit Entsetzen.

»Mein Enkel kommt mich schließlich nicht jeden Tag besuchen«, sagte Ruth. »Also steh auf, wasch dich und komm in die Gänge.«

»Ja, Savta ...«

Er duschte kurz und zog seine Kleidung an, von der er bereits wusste, dass sie viel zu sehr nach Stadt aussah. Ruth stieg auf ihr Elektromobil, und Lior ging oder rannte vielmehr neben ihr her bis zum Speisezimmer. Die Kibbuzniks waren bereits unterwegs zum Frühstück, und es war einiges los auf der Straße, Leute grüßten einander, die Arbeiter in den blauen Overalls von der Falcha und die, die auf den Schafweiden arbeiteten in robusten Stiefeln, die Fabrikmänner in ihren karierten Hemden. Die Frauen trugen Kleider, Shorts oder Jeans und kamen aus der Wäscherei, den Kinderhäusern oder dem Büro. Der Kibbuz mochte die Frauen von der Kindererziehung befreit haben, aber von ihnen wurde trotzdem erwartet, dass sie sich vorrangig um die Kinder und die Wäsche kümmerten. Ruth allerdings nicht. Sie war Fahrerin gewesen, und nun lenkte sie ihren Elektrowagen mit wilder Freude, fuhr Zickzacklinien so schnell es der kleine Motor erlaubte. Lior hatte das Gefühl, entsetzlich aufzufallen, so wie er neben ihr herjoggte.

»Setz dich auch drauf!«, schrie Ruth.

»Nein, danke!«, rief Lior.

»Hey, Lior!« Lior lief langsamer, und der Mann, sein ehemaliger Jugendführer bei der Bewegung, strahlte ihn an und schüttelte seine Hand. »Uzan hat gesagt, dass du wieder zu Hause bist, aber ich hab’s nicht geglaubt.«

»Bin nur wegen der Beerdigung hier.«

Das Lächeln des Mannes verschwand. »Natürlich«, sagte er. »Schrecklich, was da passiert ist. Wir trauern ...«

»... in der Gemeinschaft«, sagte Lior. »Hör zu, ich muss weiter. Meine Großmutter ...«

»Natürlich. Ah, Ruth. Das Urgestein unserer kleinen Gemeinschaft«, sagte der Mann, und Lior fiel plötzlich mit quälender Deutlichkeit ein, dass sie ihn erwischt hatten, wie er durchs Fenster in die Duschräume der Mädchen spähte.

Natürlich hatten sie nie etwas gesagt. Was hätte das geändert? Lior joggte seiner Großmutter hinterher, aber sie parkte ihr E-Mobil bereits an den Stufen zum Speisezimmer.

Weitere Menschen sprachen ihn an, ein Mädchen aus seiner Klasse, die einen Kinderwagen mit einem dicken Baby vor sich herschob, einer seiner alten Lehrer, Mitzi, die Frisörin, und Mordechai, der Lior das Traktorfahren beigebracht hatte. Das alles noch bevor Ruth und er überhaupt durch die Tür getreten waren. An der kahlen Betonwand des geräumigen, im brutalistischen Sowjetstil erbauten Saals hing ein Schild mit der Aufschrift »Der Weg zu uns selbst beginnt bei den anderen«.

Lior kam sich vor, als wäre er wieder zehn Jahre alt. Einen Sommer lang hatte er im Speisezimmer arbeiten müssen, abräumen und saubermachen, wenn alle gegangen waren. Er erinnerte sich, dass er die Edelstahlwagen, auf denen das Essen transportiert wurde, mit dem Schlauch abgespritzt und gesehen hatte, wie Kakerlaken davongehuscht waren.

Ruth hatte bereits Platz genommen. Die Älteren im Kibbuz saßen an zwei langen Tafeln, schnitten Salat. Sie waren sehr stolz darauf, die Gurken und die Tomaten so klein wie möglich zu schnippeln, um arabischen Salat zuzubereiten, baladi, und widmeten sich konzentriert ihrer Aufgabe, schnitten das Gemüse geduldig immer kleiner. Ruth hatte einen Kaffee vor sich, ein hartgekochtes Ei und eine Scheibe Brot. Sie saß ein Stück abseits der anderen. Lior setzte sich neben sie und trank löslichen Kaffee. Er sah sich um, ob Esther irgendwo war, entdeckte sie aber nicht.

»Isst du nichts?«

»Ich hab keinen Hunger.«

»Du solltest was essen«, sagte Ruth.

Er ging sich etwas holen. Tante Paula und Tante Malka arbeiteten an der Essensausgabe. Sie sagten nichts, aber als sie ihn sahen, schenkten sie ihm fast so etwas wie ein Lächeln. Sie gehörten nicht zur Familie, aber Ruth hatte sie praktisch an Kindesstatt aufgezogen.

Sie gaben ihm ein hartgekochtes Ei extra: Das war ihre Art, ihm ihre Zuneigung zu zeigen.

Er stellte sein Tablett neben das seiner Großmutter und ging noch einen Kaffee holen, blieb an dem riesigen Samowar stehen. Als er sich umdrehte, sah er die Jungs.

Sie bauten sich bedrohlich vor ihm auf, waren größer, als er sie in Erinnerung hatte. Ihre lässige, jugendliche Bosheit hatte sich durch die Ausbildung bei militärischen Elite-Einheiten und den Einsatz im Libanonkrieg zu einer Härte im Blick verfestigt, die sie vorher nicht hatten.

Big Dick Yuval. Der Rote Gadi. Pushyou Peleg. Im Kibbuz hatten alle Spitznamen. Bei manchen wusste niemand mehr, wie sie überhaupt richtig hießen. Meistens waren die Namen nicht besonders einfallsreich. Yuval hatte einen langen Schwanz. Gadi war rothaarig. Peleg hatte die Gewohnheit, andere zu schubsen. Jetzt schubste er Lior.

»Lior. Hab schon gehört, dass du wieder da bist.«

»Hat sich anscheinend rumgesprochen«, erwiderte Lior. Er versuchte festzustellen, ob sie bewaffnet waren. Umgekehrt genauso.

»Bist du unter die Bestatter gegangen?«, fragte Yuval mit Blick auf Liors Klamotten.

»Sozusagen.«

»Großstadttyp, hm? Und warum bist du hier?«

»Du weißt genau, warum.«

»Danny, oder? Traurig, was da passiert ist.«

»Habt ihr ihn gefunden?«

»Allerdings. Was für eine Schweinerei.«

»Eine echte Schweinerei«, sagte der Rote Gadi und verzog das Gesicht.

»Was hattet ihr in der Khirbe verloren?«, fragte Lior.

»Was geht dich das an?«, blaffte der Rote Gadi.

»Reg dich ab, Gadi«, sagte Yuval. »Wir waren auf Patrouille, Lior.«

»Wieso auf Patrouille?«

»Wir sind im Ausschuss für Sicherheit«, sagte Yuval. »In letzter Zeit gab’s einige Schafdiebstähle, und wir sind nicht weit von der Grünen Linie. Mit den ganzen Entführungen, da müssen wir vorsichtig sein.«

»Den Kibbuz schützen«, sagte Pushyou.

»Danny habt ihr aber nicht beschützt«, entgegnete Lior.

»Hör mal, du Arschloch ...«, fing der Rote Gadi an, aber Yuval fiel ihm ins Wort.

»Er hat sich selbst umgebracht, Lior«, sagte er. »Fertig aus. Und du lebst nicht mehr hier. Du bist weggegangen. Also erweis ihm die letzte Ehre, dann verabschiedest du dich und verpisst dich zurück nach Tel Aviv. Okay?«

Lior nickte.

»Gut«, sagte er.

»Bis später auf der Beerdigung.«

Peleg schubste ihn zur Sicherheit nochmal. Dann drehten sie sich um und kehrten an ihren Tisch zurück. Er hatte keinen mehr von ihnen gesehen seit ... seit wann? Seit der Belagerung von Beirut 1982.

Scheiße. Damals waren sie noch Kinder.

Sie zogen durch sämtliche Straßen und Häuser, vertrieben feindliche Elemente. In einem Haus hockte eine verängstigte Großmutter; in einem anderen versteckten sich Kinder hinter ihrer Mutter; und im nächsten wurde das Feuer erwidert. Der Soldat hinter Lior bekam eine Kugel direkt in die Brust und fiel. Lior warf eine Granate ins Haus. Die Männer schrien. Eine Explosion fing klein an, erschütterte das ganze Haus und jagte das Dach in die Luft: Es war vollgepackt mit Sprengstoff.

Der Libanon, Mann. Scheiße. Sie hatten keine Ahnung, was sie da überhaupt machten. Ariel Scharon und sein irrer Traum, Beirut einzunehmen und Yassir Arafat in den Arsch zu ficken. Zweiundsiebzig Stunden, und dann sind wir wieder raus aus dem Libanon, meinte er. Rein, raus, fertig.

Stattdessen das hier.

Noch ein Haus, Tür eintreten, von Raum zu Raum gehen, »Sauber!« und weiter, vorbei an ausgebrannten Autos, über Leichen hinweg. Am schlimmsten waren die Heckenschützen, sie schossen von den Dächern und von weiß der Henker wo. Der Soldat neben Lior fiel, und Lior ging in Deckung – er konnte sich nicht mal mehr an den Namen von dem toten Typen erinnern.

Sie gingen von Haus zu Haus und Straße zu Straße, säuberten die Umgebung. Die Marine blockierte die Stadt zur Meerseite hin, Panzer und Artillerie schoben sich in Position, erstickten die Stadt mit ihrem eisernen Griff.

Und Lior direkt nach der Grundausbildung mitten rein. Er schwitzte, roch Rauch und Dämpfe, heißes Metall und Blut. Verfluchtes Beirut. Verfluchter Ariel. Irgendwann blieb er stehen, wusste nicht mehr, wo er war. Soldaten strömten an ihm vorbei, ein Offizier bellte Befehle. Lior blieb zurück. Er fand ein Café, das noch stand. Drei Typen saßen arschcool davor, rauchten Shisha.

»Hey, du Penner, setzt du dich zu uns, oder was?«

Gadi grinste ihn an. Pushyou schmollte. Yuval war’s eh egal.

Er setzte sich zu ihnen. Was sollte er sonst tun?

»Was macht ihr denn hier?«, fragte er.

»Wir sehen uns die Show an.«

Sie waren ein paar Monate früher als er zur Armee gegangen. Seit der Sache war er nicht mehr im Kibbuz gewesen. Und mit seinem Eintritt in die Armee war er endgültig weg.

»Was für eine Show?«, fragte Lior.

»Die hier.« Yuval zeigte nach oben. Über ihnen flogen Geschosse. Die Explosionen ließen die Stadt beben. Rauchschwaden stiegen auf wie wild wachsende Pilze. »Die werden wir so was von ficken«, sagte er.

»Welche Einheit?«, fragte Lior.

»Geht dich einen Scheiß an«, erwiderte Pushyou.

Gadi lachte.

»Ist geheim«, sagte er.

Sie gehörten irgendeinem Elitekommando an, das wusste Lior. Er dagegen war bloß stinknormaler Soldat. Sie waren immer noch eher Jungen als Männer. Männer ohne Moral wurden in einem Krieg ohne Sinn und Zweck gebraucht.

»Na schön«, sagte Lior.

»Willst du mal?«, fragte Gadi und reichte ihm die Pfeife. Er wischte das Mundstück mit dem Ärmel ab. »Ist sauber.«

»Nein, danke.«

»Kommt, Jungs«, sagte Yuval. Sie standen auf. »Man sieht sich, Lior.«

»Bis irgendwann.«

Er sah ihnen nach, dann war er aber doch neugierig genug, um ihnen zu folgen. Sie gingen nicht weit. Ein Mann in Zivil kam ihnen in einer Seitenstraße entgegen. Er zeigte auf eine Garage. Als sie diese öffneten, stand ein schöner Wagen darin. Ein Mercedes. Yuval lächelte, als er ihn sah. Pushyou und Gadi umrundeten den Wagen, machten sich daran zu schaffen. Lior beobachtete alles aus einer verborgenen Ecke. Sie verlegten Kabel, befestigten Sprengstoff unter der Karosserie und Haube und verlegten weitere Kabel. Sie sahen aus, als wüssten sie, was sie taten. Der Zivilist war längst wieder weg. Mossad oder Shin Bet. Irgend so was. Yuval ging in den anderen Raum und kam mit einem dürren Typen zurück, der aussah, als wäre er schwer bekifft. Lior wusste, wie Haschisch roch. Es roch wie der Libanon, es gab so verdammt viel davon. Yuval sprach mit dem Mann und der schüttelte den Kopf. Yuval ohrfeigte ihn. Der Mann nickte und setzte sich ans Steuer des Wagens. Yuval nahm die Aktentasche und öffnete sie. Bargeld. Der Mann nickte. Yuval schloss die Aktentasche.

»Yalla, yalla«, schrie Pushyou, und der Fahrer trat aufs Gas.

Gadi stellte gestisch ein »Bumm« dar. Die Jungs lachten.

Die Aktentasche nahmen sie mit.

6

Draußen schien die Sonne. Im Speisezimmer war es kühl und laut. Im Kibbuz war alles ein Zimmer. Auch ein Haus war ein Zimmer. Die Kinder lernten und schliefen gemeinsam in den Klassen- und Schlafzimmern. Man aß in dem riesigen Speisezimmer. Freiwillige aus Skandinavien saßen an zwei langen Tafeln hinten. Über der Raucherecke hing eine Wolke aus Zigarettenqualm. Arbeiter in blauen Overalls stritten sich über die jüngsten Nachrichten in der Zeitung On Guard, »Für Zionismus, Sozialismus und Solidarität unter den Nationen« kündigte die Titelseite an. Ein Kind an einem Tisch in der Nähe zerdrückte ein hartgekochtes Ei mit einer Gabel und mischte es mit Olivenöl und Salz. Lior wandte den Blick ab. Arabische Arbeiter aus der Fabrik saßen getrennt von den anderen an zwei Tischen. Ruth trank ihren Kaffee aus.

»Also dann«, sagte sie. »Wir müssen zur Beerdigung.«

Er wusste nicht so genau, wie alt seine Großmutter war. Sie arbeitete noch – natürlich arbeitete sie noch. Sie würde niemals aufhören. Die Älteren im Kibbuz konnten nicht mehr so viel wie zuvor zur Gemeinschaft beitragen, aber etwas konnten sie immer noch tun. Jetzt traf Ruth sich mit all ihren alten Freunden und Freundinnen in einem hübschen, gemütlichen Saal, wo sie Produkte aus der Fabrik verpackten: eine leichte, unanstrengende Arbeit, aber immer noch Arbeit. Und die war im Kibbuz von allerhöchstem Wert. Arbeiter sein. Wer arbeitete, war jemand und war kein Schmarotzer. Ein Wort, das Ruth ausspie wie die schlimmste Beleidigung, schlimmer als alles andere. Wenn man hart arbeitete, spielte es keine Rolle, was man sonst machte. Er ging mit ihr nach draußen und begleitete sie zur Arbeit, fühlte sich immer noch befangen in seinem weißen Hemd, der schwarzen Hose, dem schwarzen Jackett und den glänzenden Schuhen – modisch ein Schmarotzer hier zwischen all den blauen Overalls und khakifarbenen Shorts und mit seinen viel zu glatten Händen.

Er sah Ruth arbeiten. Sie arbeitete mit derselben stillen, grimmigen Entschlossenheit wie eh und je, die Stirn konzentriert in Falten gelegt etikettierte sie Kartons und Kisten, Kartons und ....

Die Schwester tippte Lior sanft auf die Schulter, so dass er hochschreckte.

»Kaffee?«, fragte sie. Sie war keine Kibbuznik, das sah er sofort.

»Bitte.«

»Kein Problem. Besuchst du deine Großmutter? Sie ist ja wirklich so eine Seele von einem Menschen, nicht wahr?«

Niemand hatte Ruth je als eine Seele von einem Menschen bezeichnet.

»Sie ist auf jeden Fall speziell«, sagte er.

Die Schwester hatte ihm Kaffee gebracht und sich zu ihm aufs Sofa gesetzt.

»Ist gut, dass sie arbeiten«, sagte sie. »Sie packen die kleinen Geschenketütchen. Da haben sie eine Aufgabe. Zumindest die, die noch arbeiten können ...«

»Bist du schon lange hier?«, fragte Lior.

»Inzwischen sind es ein paar Jahre«, lächelte sie. »Mir gefällt es hier. Ich heiße übrigens Ronena.«

»Lior.«

»Sie hat nie von dir gesprochen.« Ronena legte die Stirn in Falten. »Ich glaube nicht, dass sie überhaupt schon mal von ihrer Familie gesprochen hat.«

»Der Kibbuz ist ihre Familie«, sagte Lior.

»Das sagen alle«, erwiderte die Schwester, »aber nicht viele meinen es auch so. Viele haben gar keine Familie mehr. Die Kinder sind erwachsen und ausgezogen, sie kommen nicht mal zu Besuch. Und das sind hier die, die Glück haben, sie haben sich noch gegenseitig. Kommst du oft zu Besuch?«

Lior sagte: »Nein.«

Sie nickte, akzeptierte es, so wie es war. »Bei den anderen, die nicht mehr so fit sind, sitze ich oft, leiste ihnen Gesellschaft. Manchmal weinen sie nachts.«

»Wie im Kinderhaus«, sagte Lior ungnädig.

»Was?«

»Dasselbe haben sie mit uns gemacht, als sie uns allein im Kinderschlafzimmer übernachten ließen. Wir haben in die Sprechanlage geweint, und nur der Nachtwächter hat es gehört ... der bist jetzt du, nehme ich an. Jetzt bist du die Person an der Sprechanlage.«

»Du klingst verbittert.«

Er rieb sich das Gesicht.

»Wahrscheinlich«, lenkte er ein. »Ich war lange weg. Normalerweise denke ich gar nicht darüber nach. Aber hier kommt alles wieder hoch.«

»Mir gefällt es«, sagte Ronena. In dem Augenblick rief Motti, der früher auf den Avocadofeldern gearbeitet hatte, nach ihr. Seine Blase gab nach, und er saß da und guckte betrübt.

»Mir gefällt es hier auch«, sagte Lior. Aber er sagte es leise und außerdem war die Schwester sowieso schon weg.

»Und wenn du ein Geist wirst und niemals von hier wegkommst?«, fragte Esther. Sie waren im Zimmer, und es war dunkel. Keine nächtlichen Abenteuer mehr. Irgendwo weit weg bellte ein Hund. Die Bäume draußen warfen Schatten im Mondlicht. Esther saß auf dem Bett, umschlang ihre Knie. »Und wenn du hier stirbst und niemals rauskommst?«

»Geister gibt es nicht«, sagte Danny. »Wenn du stirbst, stirbst du. Mein Großvater sagt, das ist nichtreduktionistischer Materialismus.«

Dannys Großvater hatte im Krieg in Europa auf der Seite der Partisanen gekämpft. Er benutzte Begriffe wie »nichtreduktionistischer Materialismus« und »Diktatur des Proletariats« und trug einen Schnurrbart wie Stalin.

»Wenn du stirbst, dann stirbst du«, pflichtete Lior Danny bei. Er hatte Ulriks Leichnam vor der Beerdigung gesehen. Ulrik war Traktor gefahren, und der Traktor war umgekippt, hatte Ulrik unter sich begraben. Lior hatte beim Anblick des Toten gedacht, wenn Ulrik eine Seele hatte, dann wurde sie mit ihm zusammen unter dem Traktor zerquetscht. So viel also dazu.

»Und wenn nicht?«, fragte Esther. »Wenn du stirbst und deine Seele nicht in den Himmel fahren kann und bei dir bleibt und du nicht ...«

»Mein Großvater sagt, der Himmel ist ein bürgerliches Hirngespinst, und der einzige Himmel ist der, den wir hier im Kibbuz erschaffen«, sagte Danny.

»Scheiß auf deinen Großvater, Danny«, fauchte Esther.

Danny verstummte. Lior grinste. Aber er sah, dass Esther es ernst meinte. Etwas hatte sie erschrocken, und sie bibberte dort auf der dünnen Decke, während draußen die Schatten immer länger wurden. Dann hörten sie die Schritte des Nachtwächters im Gang und erstarrten kurz, bevor sie wieder unter die Decken krochen und taten, als würden sie schlafen. Lior versuchte seine Atmung zu kontrollieren. Es war der wütende Nachtwächter. Lior spürte seinen eigenen Herzschlag, spürte das Rauschen seines Bluts in den Ohren. Er versuchte zu atmen, als würde er schlafen.

Aber der Nachtwächter war nicht wütend an dem Abend. Er war sehr leise. Er sah nach ihnen. Ging von Bett zu Bett. Zuletzt trat er an das von Esther heran. Und blieb dort stehen.

»Wach auf, Lior«, sagte Ruth. »Das ist eine Beerdigung.«

Sie saß wieder auf ihrem Elektromobil. Lior schwitzte in der heißen Sonne. Der Trauerzug startete am Laubengang beim Geselligkeitsverein, die Älteren kamen alle auf ihren Elektromobilen. Junge Mütter schoben Kinderwagen, mit einigen davon war Lior aufgewachsen – sie waren Freundinnen von Esther. Das Kibbuz-Sekretariat, Freunde von Danny aus der Fabrik, die Jungs, einige skandinavische Freiwillige, Dannys Eltern, seine Schwester Miri und ein paar Angehörige von außerhalb des Kibbuz, die Lior nicht kannte. Es kamen einige zusammen.