34,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Siedler Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

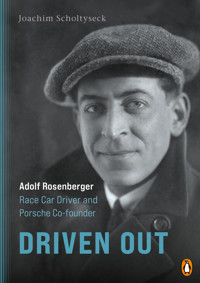

In den 1920ern einer der bekanntesten Rennfahrer Deutschlands, sorgte Adolf Rosenberger als Mitgründer und Geschäftsführer für die Finanzierung des von Ferdinand Porsche ins Leben gerufenen Konstruktionsbüros, das wesentliche Impulse für technische Innovationen und den Rennwagenbau lieferte. Als das Büro in der Weltwirtschaftskrise in eine Schieflage geriet, schied er 1933 aus der Geschäftsführung aus, blieb aber als Mitgesellschafter und „Auslandsvertreter“ weiter für Porsche tätig. Der zunehmenden Verfolgung durch die Nationalsozialisten entging der jüdische Rosenberger nicht: 1935 verlor er seine Teilhaberschaft und kam für einige Zeit in KZ-Haft. Nach der Emigration 1938 baute er sich in den USA über Jahrzehnte eine prekäre neue Existenz auf. Das von ihm angestrengte Entschädigungs- und Rückerstattungsverfahren zerschnitt die Bande zum inzwischen international renommierten Sportwagenhersteller. Auf der Basis bisher unveröffentlichter Akten schildert und analysiert dieses Buch die außergewöhnliche und bewegte Lebensgeschichte Adolf Rosenbergers.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1024

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Joachim Scholtyseck

Adolf Rosenberger

Rennfahrer, Porsche-Mitgründer, SelfmademanEine Enttäuschungsgeschichte

unter Mitarbeit von Alexander von den Benken

Siedler

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2025 by Siedler Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)

Lektorat: Fabian Bergmann

Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Satz: Markus Miller, München

Lithografie: Regg Media GmbH, München

ISBN 978-3-641-33578-6V001

www.siedler-verlag.de

Inhaltsverzeichnis

Fragestellung, Methodik, Quellenlage

1 Pforzheim: Herkunft, Familie, Kindheit und Jugend

2 Die Rosenbergers in den 1920er-Jahren: Von den Eisenwaren zum Großkino

3 Adolf Rosenberger bei Daimler-Benz: „Herrenfahrer“ und Medienstar?

4 Enzufer oder Kronenstraße? Der Beginn der Zusammenarbeit von Adolf Rosenberger mit Ferdinand Porsche im Konstruktionsbüro

5 Geschäftsführender Mitgesellschafter: Schwierige Anfänge bei schlechter Geschäftslage

6 Rennsportunternehmer: Auto Union und Hochleistungs-Fahrzeug-Bau GmbH (H. F. B.)

7 Getrennte Wege? Adolf Rosenbergers Abschied als Geschäftsführer der Porsche GmbH

8 Porsche im „Dritten Reich“: Hitler kommt ins Rennwagen-Spiel

9 Schwingachsen und Patente: Adolf Rosenberger als Auslandsvertreter von Porsche

10 Es geht voran: Der Volkswagen

11 Buchwerte: Die Abtretung des Geschäftsanteils und das Ausscheiden Adolf Rosenbergers als Gesellschafter (1935)

12 KZ Kislau: Verhaftung, Inhaftierung und Freilassung Adolf Rosenbergers (1935)

13 Adolf Rosenberger und der unaufhaltsame Abschied von Pforzheim

14 Porsche spart Steuern: Von der GmbH zur KG (1937)

15 Die USA im Blick: Der Ausweg Amerika und der Abschied Adolf Rosenbergers aus Europa

16 Die „Arisierung“ des Pforzheimer Eigentums der Familie Rosenberger

17 Adolf Rosenberger in der „Neuen Welt“

18 Neuanfang in den USA: Von Detroit nach Beverly Hills

19 „Stunde Null“? Die Beschlagnahmung des Porsche-Firmenvermögens nach dem Zweiten Weltkrieg

20 Porsche/Robert 1945 bis 1949: Die Ruhe vor dem Sturm

21 Das Rückerstattungsverfahren vor der Wiedergutmachungskammer des Landgerichts Stuttgart (1949/50)

22 Das „Kriegsbeil“ begraben? Porsche und Alan Robert in den 1950er-Jahren und die Hoffnung auf ein Porsche Car Dealership

23 Alan Robert oder Max Hoffman? Der Kampf um die Porsche-Generalvertretung in den USA

24 „Wiedergutmachung“ und Rückerstattungen in Pforzheim

25 Von Majolica-Figuren zu Coachcraft – eine neue Autokarriere für Alan Robert

26 Ein Lebensabend im Nordschwarzwald?

27 Rezeption: Die öffentliche Darstellung Adolf Rosenbergers in der Nachkriegszeit

Schlussbetrachtung: Adolf Rosenberger – eine Enttäuschungsgeschichte?

Danksagung

Anhang

Anmerkungen

Quellenverzeichnis

Literaturverzeichnis

Personenregister

Firmen- und Institutionenregister

Fragestellung, Methodik, Quellenlage

Das Leben Adolf Rosenbergers lässt sich in zwei Perioden erzählen. Bis in die frühen 1930er-Jahre genoss er das mondäne Leben eines Rennfahrers, dem die Erfolge nur so zuflogen. Er war so bekannt, dass er sogar auf dem Titelbild der ADAC-Motorwelt prangte. Als Mann mit Benzin im Blut schaffte er nach dem Ende der Sportkarriere den Sprung zum vielversprechenden Geschäftsmann der Autowelt und wurde Mitgründer, Geschäftsführer und Teilhaber in dem aufstrebenden Konstruktionsbüro von Ferdinand Porsche, das man heute wohl als „Start-up“ bezeichnen würde. Alfred Neubauer, der langjährige Rennleiter von Mercedes-Benz, der Rosenberger seit den ersten Rekorden bei den damals hochpopulären Bergrennen gut kannte und mit ihm bis ans Lebensende befreundet blieb, machte nach dessen Tod einmal die treffende Bemerkung, Rosenberger sei als „junger Mann ein Glückspilz“ gewesen.[1] Erst mit dem Aufstieg und der Etablierung des Nationalsozialismus machte sich die erwähnte Zweiteilung seiner Lebensgeschichte bemerkbar: Rosenberger, der sich wie die meisten Autorennfahrer um seine Religionszugehörigkeit kaum Gedanken gemacht hatte, wurde ab 1933 als Jude zunehmend aus der Gesellschaft herausgedrängt und musste 1935 auf seine geschäftliche Teilhaberschaft verzichten. Als Protagonist der Motorsport- und der Unternehmensgeschichte von Porsche verschwand er dadurch aus dem kollektiven Gedächtnis, im Gegensatz zu anderen Rennfahrern, deren Namen als die geradezu heroischer Gestalten auch heute noch zum Allgemeinwissen gehören – wie Rudolf Caracciola, Hans Stuck und Bernd Rosemeyer. In seiner bedeutenden Funktion als Mitgründer des Porsche-Konstruktionsbüros wurde Rosenberger entweder gar nicht oder nur en passant in Fußnoten neben Ingenieuren wie Karl Rabe und Erwin Komenda erwähnt, die damals zwar einflussreiche Konstrukteure waren, heute jedoch allenfalls noch Autosportinteressierten bekannt sind. Am schwersten aber wog sicherlich der Schatten des als geradezu genialisch gezeichneten Ferdinand Porsche, durch den kein Licht mehr auf den jüdischen Kaufmann aus Pforzheim fiel, der Deutschland 1938 verlassen musste, sich im US-amerikanischen Exil eine neue Existenz aufbaute und fortan für die deutsche Automobilgeschichte keine Rolle mehr spielte.

Die Ereignisse, die in diesem Buch dargestellt und analysiert werden, muten bisweilen wie das Geschehen aus einer lange versunkenen Welt an: Die Rennwagen, mit denen Adolf Rosenberger zu seinen Siegen fuhr, glichen mit ihren dünnen Reifen übermotorisierten Ungetümen, die mit den Formel-I-Boliden der heutigen Zeit kaum etwas zu tun haben. Viele Automobilfirmen, mit denen Rosenberger als Rennfahrer und danach als Geschäftsmann zu tun hatte, haben entweder schon lange ihre Tore geschlossen, im Zuge des Strukturwandels und der Globalisierung den Anschluss verloren, sind in Konkurs gegangen oder wurden von Konkurrenten übernommen. Auch das 1930 gegründete Konstruktionsbüro, das eine zentrale Rolle in dieser Studie spielt, gibt es schon längst nicht mehr. Aus heutiger Sicht betrachtet, war es aber die Keimzelle der Porsche AG, die mit einem Jahresumsatz von über 30 Milliarden Euro zu den größten deutschen Industrieunternehmen zählt und weltweit über 36000 Mitarbeiter beschäftigt. Der Sportwagenhersteller, der für deutsche Ingenieurskunst schlechthin steht, ist im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Hightechfirmen, die in der Öffentlichkeit eher zu den Hidden Champions zählen, ein Global Player. Das Familienunternehmen Porsche und Piëch kontrolliert im Volkswagenkonzern Automarken von Audi bis Lamborghini. Die Porsche-Sportwagen wurden, anders als die Porsche-Konstruktionen, erst nach 1945 entwickelt und vermarktet. Am bekanntesten ist wahrscheinlich der Porsche 356, ein Sportwagen mit Heckmotor, der in wesentlichen Ansätzen noch an die Ideen des VW Käfer anknüpfte. Mit diesem Porsche-Modell war Rosenberger, als er schon längst einen anderen Namen trug, noch auf den Highways von Los Angeles unterwegs. Legendär wurde auch der 1963 eingeführte Porsche 911, eine Sportwagenikone, die wahrscheinlich noch bekannter ist als der Citroën DS, dessen Form und Technik bekanntlich den französischen Philosophen Roland Barthes zu einem Essai über Autos angeregt haben. Diese seien eine „ziemlich genaue Entsprechung der großen gotischen Kathedralen“.[2]

Im Folgenden geht es deshalb darum, Adolf Rosenberger dem Vergessen zu entreißen und ihn in die Zeitumstände einzuordnen. Das bedeutet zugleich, ihn nicht nur auf seine berufliche Tätigkeit bei Porsche zu reduzieren, sondern ihn als Pforzheimer Bürger, aber auch als amerikanischen citizen in seinem Lebensumfeld angemessen darzustellen. Dies fällt allerdings nicht ganz leicht. Anders als Ferdinand Porsche und seine Entourage, die sich vergleichsweise fein zeichnen und charakterisieren lassen, bedingen die häufig fehlenden Quellen zu Adolf Rosenberger, dass er als Mensch mit seinen Hoffnungen, Träumen, Ängsten, aber auch mit seiner Freude, die aus vielen frühen Fotografien spricht, bisweilen geradezu blaß erscheint. Dass es aber bislang über Adolf Rosenberger noch keine eigene biografische Darstellung gibt, ist nicht allein mit der ungünstigen Quellenlage zu erklären. Die Gründe werden in einem eigenen umfassenden Abschnitt erläutert und rezeptionsgeschichtlich analysiert werden.

Im April 2021 hat die 2020 von Sandra Esslinger, einer Großnichte von Adolf Rosenberger, gegründete gemeinnützige Adolf Rosenberger gGmbH die Firma Porsche angesprochen. Das Ziel war, die Erinnerung an das Leben und Wirken des jüdischen Porsche-Mitgründers Adolf Rosenberger ausführlicher zu untersuchen, als es bisher geschehen war. Dabei sollte vor allem erstmals das von Esslinger in Los Angeles verwaltete Archiv der Familie Rosenberger ausgewertet werden. 2022 haben die Adolf Rosenberger gGmbH und Porsche mich gemeinsam mit dieser Aufgabe beauftragt. Damit sollte in einer unabhängigen Untersuchung erstmals das gesamte Leben von Adolf Rosenberger/Alan Robert umfassend wissenschaftlich und unabhängig aufgrund der relevanten offenen Forschungsfragen dargestellt werden. Der uneingeschränkte Zugriff auf das in den jeweiligen Archiven (Rosenberger Archiv und Unternehmensarchiv Porsche) vorhandene relevante Material wurde mir zugesagt. Diese Unterlagen wurden zum besseren Verständnis und internen Nutzung gegenseitig ausgetauscht. Alle weiteren Abstimmungen und Entscheidungen erfolgten stets gemeinsam mit mir als dem für die Ergebnisse verantwortlichen Verfasser. Die Finanzierung erfolgte über ein Drittmittelprojekt an der Universität Bonn.

Eines an dieser Stelle vorab: Bei der Nennung des Namens Adolf Rosenberger ist die Besonderheit zu beachten, dass Adolf Rosenberger, als er im Jahr 1943 die US-Staatsbürgerschaft annahm, seinen Namen in Alan A. Robert änderte. Von diesem Moment an firmierte er unter dem neuen Namen; ab und zu findet sich auch die Unterschrift „Alan Robert, formerly Adolf Rosenberger“. Er hat sich allerdings nicht gewehrt, wenn gute alte Bekannte ihn auch weiterhin als Adolf Rosenberger ansprachen. In der vorliegenden Studie wird diese Umbenennung berücksichtigt: Alles, was Adolf Rosenberger vor 1943 betrifft, wird mit diesem Namen bezeichnet, während der Protagonist für die Vorgänge nach 1943 Alan Robert genannt wird. Das erfordert zwar eine gewisse Lesedisziplin, entspricht aber der anfangs erwähnten Zweiteilung seines Lebens.

Ein kurzer Überblick über die Quellensituation mag die Schwierigkeiten illustrieren, die der Historiker zu bewältigen hat, wenn er das Leben dieses Protagonisten nachvollziehen möchte. Alan Robert hat über seinen Lebensweg keine Aufzeichnungen hinterlassen und sich nur ausnahmsweise schriftlich zu seiner Zeit in Pforzheim, zum Konstruktionsbüro und zu seinen ersten Jahren im US-Exil geäußert. Wenn autobiografische Berichte fehlen, ist der Historiker auf eine akribische Spurensuche angewiesen – eine Kärrnerarbeit in Archiven und zum Teil mit Aktenbruchstücken, mit deren Hilfe und durch den Abgleich mit anderen Quellen mosaikartig ein stimmiges Gesamtbild rekonstruiert werden muss. Dennoch bleiben häufig Fragen unbeantwortet und lassen notgedrungen manchen Interpretationsspielraum offen. Einen eigentlichen privaten Nachlass gibt es ebenso wenig wie einen geschlossenen Rosenberger-Archivbestand bei Porsche.

Der Bestand des Unternehmensarchivs der Porsche AG bietet eine zentrale Grundlage für Adolf Rosenbergers Beschäftigung im Stuttgarter Konstruktionsbüro. Allerdings sind diese Akten ausgesprochen lückenhaft. Nach dem Umzug des Konstruktionsbüros aus der Kronenstraße in die Spitalwaldstraße im Jahr 1938 wurden zahlreiche Akten auf dem dortigen Dachboden gelagert, nach Kriegsbeginn sicherheitshalber in die als feuersicher geltenden Kellerräume gebracht, dort aber 1944 bei einem Bombenangriff zerstört.[3] Durch zahlreiche Umzüge und wahrscheinlich auch Säuberungsaktionen der Nachkriegszeit sind Bestände verloren gegangen. Die wissenschaftlichen Erfordernisse des Forschungsprojekts von Wolfram Pyta, der mit der Erarbeitung der frühen Porsche-Geschichte beauftragt war,[4] führten seit 2015 zu zahlreichen Neuverzeichnungen. Recherchen im Zuge der vorliegenden Arbeit greifen auf zusätzlich erschlossene Unterbestände im Unternehmensarchiv der Porsche AG zurück, unter anderem die Akten aus dem „Möbellager Villa Porsche“ sowie inzwischen übernommene Archivalien aus dem bis 2018 nicht bekannten „Aufsichtsratsarchiv“. Bestände des Finanzressorts sowie die Prozessakten zur Restitution stammen ebenfalls aus dem Werksarchiv. Einen guten Einblick in das Tagesgeschäft bei Porsche bieten nach wie vor die Tagebücher des Chefkonstrukteurs Karl Rabe sowie die nicht ganz vollständig vorliegenden[5] Kopien der Tagebücher von Ghislaine Kaes, der ab den 1930er-Jahren als eine Art Privatsekretär seines Onkels Ferdinand Porsche diente.

Der in Kalifornien liegende private Bestand, hier als „Sandra Esslinger Archives“ bezeichnet, bildete eine weitere wichtige Grundlage für die Recherchen. Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen wirklichen Nachlass, sondern um einen weitgehend disparaten Bestand. Alan Robert hat überwiegend Dinge aufbewahrt, die für Rentenbescheide und notwendige juristische Nachweise wichtig waren, daneben zahlreiche Dokumente zu seiner beruflichen Tätigkeit als Mitinhaber der Autofirma Coachcraft. Dieser Privatnachlass wurde zunächst von Hugo Esslinger aufbewahrt, einem 1951 in die USA ausgewanderten Cousin Alan Roberts, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Phyllis zu einem amerikanischen Weggefährten wurde. Inzwischen wird der Bestand durch Sandra Esslinger betreut, die Tochter von Hugo und Phyllis Esslinger und Cousine zweiten Grades von Alan Robert. Phyllis Esslinger, die ihn wie gesagt noch persönlich kennengelernt hat, stand zudem für ein Zeitzeugengespräch zur Verfügung, das die Studie mit weiteren Details anreichern konnte, obwohl der Historiker natürlich immer zu bedenken hat, dass Erzählungen von Zeitzeugen „keineswegs abbilden, was geschehen ist, dass ihre Geschichten vielmehr in einem komplexen Verfahren sozial geformt und sinnbezogen konstruiert worden sind“.[6]

Eine ausgesprochen wichtige Quelle ist ein umfangreiches Briefkonvolut von Anne Robert, der Ehefrau Alan Roberts. In der Nachkriegszeit hat sie mit ihren Geschwistern in Pforzheim eine intensive Korrespondenz unterhalten. Hier werden en passant geschäftliche Angelegenheiten erörtert, zudem bietet der Austausch einen tiefen Einblick in den kalifornischen Alltag des Ehepaars. Die Dokumente sind Teil der Privatsammlung Hartmut Wagner in Pforzheim.

Hinsichtlich der staatlichen Überlieferung ist die Lage vor allem für die Jahre von 1933 bis 1945 wenig befriedigend. Im Staatsarchiv Ludwigsburg sind zwar einige Überlieferungen zur NS-Zeit zu finden. Aber die gesamte Überlieferung der Devisenstelle, die dem Oberfinanzpräsidenten in Württemberg unterstellt war und über die geraubten jüdischen Vermögen hätte Aufschluss geben können, wurde noch vor Kriegsende im März 1945 vernichtet.[7] Die Unterlagen der Filiale Pforzheim der Deutschen Bank, die für Einzelheiten der „Judenvermögensabgabe“ Adolf Rosenbergers wichtig gewesen wären, gingen bei der Bombardierung Pforzheims im Februar 1945 verloren. Dies gilt auch für die Unterlagen des Finanzamts Pforzheim und des Landesfinanzamts Karlsruhe, Institutionen, die an der widerrechtlichen Entziehung des Vermögens der Familie Rosenberger beteiligt waren.[8] Wenigstens bruchstückhaft vorhanden sind Unterlagen der Dienststelle für die Einziehung verfallener Vermögenswerte beim Finanzamt Berlin Moabit-West. Die Meldeunterlagen des Pass- und Meldeamts der Städtischen Polizeidirektion Pforzheim hingegen gingen durch den Angriff vom Februar 1945 verloren. Das Stadtarchiv Pforzheim bietet trotz aller kriegsbedingten Zerstörungen einen angemessenen Fundus, vor allem zur Recherche des Immobilienbesitzes der Familie Rosenberger in der Innenstadt, wofür auch eine Zeitungsausschnittsdokumentation herangezogen werden konnte. Im Stadtarchiv Zwickau liegen einige relevante Unterlagen zur Zwickauer Autoindustrie. Einige Materialien, insbesondere zum ersten Großauftrag Ferdinand Porsches, dem Auto Union-Rennwagenprojekt, finden sich im entsprechenden Bestand des Sächsischen Staatsarchivs in Chemnitz. Zahlreiche Erkenntnisse ergeben sich durch die Akten zur Wiedergutmachung und Rückerstattung in den Jahren nach 1945. Diese Bestände, die im Generallandesarchiv Karlsruhe aufbewahrt werden, geben – allerdings recht ungeordnet – Auskunft über das Leben der Familie Adolf Rosenbergers, aber auch über die juristischen Verfahren der 1940er- bis 1960er-Jahre. Zentrale Dokumente, Aufstellungen und Briefe aus der Zeit Rosenbergers als Geschäftsführer und Teilhaber im Konstruktionsbüro mussten aus den Prozessunterlagen des Wiedergutmachungsverfahrens 1949/50 rekonstruiert und sozusagen sekundär wiedergegeben werden. Die Authentizität zahlreicher von Porsche in jenen Monaten präsentierten Dokumente war von Alan Robert offiziell anerkannt worden, sodass sie als valide Quellen anzusehen sind. Dass diese wichtigen Originalquellen, die zumindest noch bis zum Ende des Verfahrens im Herbst 1950 bei Porsche vorhanden gewesen sein müssen, heute verschwunden sind, ist allerdings ungewöhnlich und erklärungsbedürftig.

Erinnerungsstück: Die Rennfahrerbrille Adolf Rosenbergers.

© Sandra Esslinger Archives

Zusätzliche relevante Bestände wurden in weiteren Archiven gesichtet und ausgewertet: Hierzu zählen die Archives Nationales (Paris/Pierrefitte), das Hauptstaatsarchiv Stuttgart, das Historische Archiv der Deutschen Bank, das Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg, das Politische Archiv des Auswärtigen Amts, das Staatsarchiv München, das Bundesarchiv Berlin-Koblenz, das Bundesarchiv Bern, das Archiv Prototyp Museum Hamburg, das Unternehmensarchiv der Volkswagen AG, das Mecklenburgische Landeshauptarchiv Schwerin, das Hamburgische Welt-Wirtschafts-Archiv, das Historische Archiv der Audi AG sowie das Kreisarchiv Rastatt. Die Versuche, relevante Quellen im Historischen Archiv der Daimler-Benz AG einzusehen, gestalteten sich ausgesprochen schwierig; der Wunsch, die Akten selbst zu recherchieren, wurde abschlägig beschieden – ein bedauerlicher Rückfall in die Praxis der Zeiten der Intransparenz.

Die Tätigkeit Adolf Rosenbergers im Ausland nach 1933 ist nur schlecht dokumentiert. Das Centre d’archives de Terre Blanche im französischen Hérimoncourt, wo Dokumente zu den französischen Firmen Citroën und Mathis aufbewahrt werden, verfügt über keine Unterlagen mit Bezug zu Adolf Rosenberger, die zum Beispiel über Patentfragen Auskunft geben könnten.[9]

Trotz zahlreicher Lücken bieten die Akten dennoch eine angemessene Grundlage, um das Leben Adolf Rosenbergers nachzuzeichnen. Zunächst werden in einer Tour d’Horizon die Verhältnisse in seiner Geburtsstadt Pforzheim dargestellt, das soziale Milieu, dem er entstammte, und die familiären Konstellationen, die für seinen Lebensweg bestimmend waren. Auch die Prägekräfte, die seinen Weg in die Welt der Rennfahrt erklären, werden analysiert. Die politische Geschichte wird dabei mit der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte verbunden. Ebenso werden, wenn dies notwendig und plausibel erscheint, die Ansätze der Kulturgeschichte benutzt, wenn etwa nach den Mustern von Bildung, Karriereverläufen, Generationserfahrungen und -prägungen sowie Werten und Einstellungen gefragt wird. Beleuchtet wird der Einsatz Rosenbergers als Freiwilliger im Dienstgrad eines „Fliegers“ an der Westfront im Ersten Weltkrieg, bevor ein Blick auf den bürgerlichen Hintergrund geworfen werden soll, der den Rosenbergers als Kino- und Immobilienbesitzern – ergänzt durch die freundschaftliche Nähe des wohlhabenden Verwandten und Geschäftsmanns Ludwig Eßlinger – in der Weimarer Republik ein finanziell komfortables Leben in der Pforzheimer Innenstadt ermöglichte. Diese Sicherheit bot auch die Voraussetzung für Adolf Rosenbergers Beginn in der faszinierenden jungen Rennsportszene der 1920er-Jahre, in der er als „Herrenfahrer“, also als Privatfahrer in halboffizieller Funktion, für Daimler-Benz zahlreiche Siege einfuhr.

Danach wird der Blick auf den Beginn der kaufmännischen Karriere und Zusammenarbeit mit Ferdinand Porsche im Konstruktionsbüro ab 1930 geworfen. Im Büro in der Kronenstraße erlebte Rosenberger als Geschäftsführer und Mitgesellschafter die schwierigen Anfänge der Firma mitten in der Weltwirtschaftskrise und war, bei entsprechend schlechter Geschäftslage, für die Finanzen und die Projektakquise zuständig. Auch seine Rolle bei der Anbahnung des Rennwagenvertrags mit der neu geschaffenen Auto Union und bei der 1932 gegründeten Hochleistungs-Fahrzeug-Bau GmbH (H. F. B.) werden beleuchtet. Die Frage, warum Rosenberger 1933 zunächst als Geschäftsführer und 1935 auch als Teilhaber wieder ausschied, ist hier von zentraler Bedeutung. Analysiert werden daher die Beziehungen zwischen Rosenberger und Anton Piëch, der als juristisch erfahrene „graue Eminenz“ des Konstruktionsbüros aus dem Hintergrund wirkte. Hier müssen zentrale Fragen beantwortet werden: War Ferdinand Porsche beim Ausscheiden Rosenbergers als Gesellschafter im Jahr 1935 der Antreiber, oder war er lediglich einer jener Nutznießer der Entwicklungen, die zur staatlichen Repression und zur Verdrängung der Juden aus dem Wirtschaftsleben führten? Spielte beim Versuch, Rosenberger als familienfremden Gesellschafter aus der Firma zu drängen, ein inhärenter Antisemitismus eine Rolle? Die Hintergründe der Abtretung des Geschäftsanteils im Juli 1935 werden ebenso dargestellt: Handelte es sich bei diesem Vorgang um ein ganz normales Geschäft, das auch unter demokratischen Vorzeichen hätte vollzogen werden können, oder muss man von einer „Arisierung“ beziehungsweise einer „Entjudung“ sprechen? In diesem Zusammenhang werden auch die Veränderungen in den Gesellschaftsstrukturen der Porsche GmbH und der ab 1937 als Porsche KG firmierenden Firma untersucht. Von großer Bedeutung wird die Beantwortung der umstrittenen Frage sein, wann Porsche aus den roten Zahlen kam und ab wann die Gewinnerwartungen der Firma eine bessere Zukunft versprachen.

Die Frage nach Handlungsspielräumen und -alternativen bei den geschäftlichen Entscheidungen des Unternehmensgründers Ferdinand Porsche und nach der Verantwortung für das Schicksal seines Mitgesellschafters Rosenberger zieht sich wie ein Ariadnefaden durch die Arbeit, wird aber besonders in diesen Kapiteln relevant. In diesem Zusammenhang interessieren auch die Strategien der Firma Porsche in der zweiten Hälfte der 1930er-Jahre, in der die Rolle des „Volkswagen“-Projekts und die uneingeschränkte Unterstützung Hitlers eine solide Basis für den weiteren Aufstieg boten. Die Bedeutung Rosenbergers als Auslandsvertreter von Porsche ab 1933, seine Bemühungen, Schwingachsen und Patente im Ausland zu vermarkten, werden ebenso nachvollzogen, da er noch bis 1938 in dieser offiziellen Rolle für das Unternehmen fungierte. Eine tiefe Zäsur bedeutete für Rosenberger die Verhaftung und Einweisung ins KZ Kislau im Herbst 1935. Die Hintergründe der Inhaftierung und der Freilassung – und dazu, wer sich für ihn einsetzte – werden daher ebenfalls erörtert. Die traumatische Erfahrung der KZ-Haft brachte für Rosenberger den endgültigen Abschied von Pforzheim und die Verlagerung des Lebensschwerpunkts nach Paris. Dies bietet die Gelegenheit, einen Blick auf die Verhältnisse in der Gold- und Schmuckstadt Pforzheim zu werfen, wo sich die Lebensbedingungen für seine Eltern und die Familie seiner Schwester dramatisch verschlechterten. Im betreffenden Kapitel wird die „Arisierung“ des Familienbesitzes ebenso thematisiert wie die Überlegungen Adolf Rosenbergers, sich eine neue Existenz in den USA aufzubauen, als es 1938 keinen Zweifel mehr geben konnte, dass Porsche den Kontakt zu ihm abbrechen würde. Der Weg von Paris über New York und Detroit nach Los Angeles und der mühsame Versuch, sich in der „Neuen Welt“ zu behaupten, werden, soweit es möglich ist, nachverfolgt, obwohl die Quellenspur für die Jahre 1939 bis 1943 besonders dünn ist.

Zwar gab es in Deutschland 1945 keine „Stunde Null“, aber die juristische Verfolgung der NS-Verbrechen durch die Alliierten und die Entnazifizierung stellen eine Möglichkeit dar, den Umgang mit dem fatalen Erbe des NS-Regimes zu analysieren. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wendet sich der Blick daher wieder nach Europa, denn nach der Beschlagnahmung des Firmenvermögens in Zuffenhausen bot in der unmittelbaren Nachkriegszeit der allmähliche Porsche-Wiederaufstieg aus der selbst gewählten österreichischen Zuflucht den Hintergrund für ein zaghaft-tastendes Anknüpfen Alan Roberts an die seit 1938 abgebrochenen Kontakte zu den Mitgliedern der Familie Porsche. Das Scheitern einer gütlichen und einvernehmlichen Einigung über eine angemessene Entschädigung führte 1949 zu einem monatelang andauernden Rückerstattungsverfahren vor der Wiedergutmachungskammer des Landgerichts Stuttgart, dessen Hintergründe sich durch den Schriftverkehr minutiös erschließen lassen. Dies gilt auch für die ermüdenden Verhandlungen über „Wiedergutmachungen“ und Rückerstattungen, die Robert federführend für seine Familie bis in die 1960er-Jahre mit den Behörden in Pforzheim und Karlsruhe führte. Roberts Versuche, in den frühen 1950er-Jahren eine Porsche-Vertretung an der US-Westküste zu bekommen, stießen auf mannigfache Hindernisse. In einem eigenen Kapitel wird zu erklären versucht, warum sich seine Pläne zerschlugen, in den Vereinigten Staaten wieder mit Porsche ins Gespräch zu kommen. In einem Seitenstrang werden die Porsche-Strategien der frühen Nachkriegszeit rekonstruiert, denn sie bieten eine Möglichkeit, die Frage nach Kontinuität und Brüchen in den Jahren des „Wirtschaftswunders“ zu beantworten, und geben eine Erklärung für das mangelnde Interesse des neuen Firmenchefs Ferry Porsche, Alan Robert wieder anzustellen. Der von Robert als amerikanischem Selfmademan eingeschlagene Weg, alternative Geschäftsmodelle auszuprobieren – von einem wenig lukrativen Handel mit Keramikprodukten bis zu einem Neubeginn als Teilhaber beim Automobilveredler Coachcraft –, ermöglicht einen Blick auf die Autostadt Los Angeles, die für ihn zur neuen Heimat geworden war. Auch Roberts Lebensabend soll dargestellt werden: der Ende der 1950er-Jahre vollzogene Abschied von der Arbeit bei der strauchelnden Firma Coachcraft, das ruhiger werdende Leben unter kalifornischen Palmen und das gelegentliche Nachdenken über einen Ruhestand an den Hängen des Nordschwarzwalds.

Ein abschließendes Kapitel widmet sich der Rezeptionsgeschichte, denn nach 1945 war Adolf Rosenberger in der Öffentlichkeit weitgehend vergessen. Zwar gab es einige Versuche, ihn in seiner Eigenschaft als erfolgreicher Rennfahrer und als Mitgründer des Porsche-Konstruktionsbüros wieder dem Vergessen zu entreißen, aber dies gelang erst durch beharrliche Initiativen in den 2010er-Jahren.

Das vorliegende Buch ist der Versuch, ein – trotz aller offenkundigen Lücken in der Überlieferung – angemessenes Lebensbild Adolf Rosenbergers zu zeichnen. Historiker und besonders Biografen dürfen sich nicht zu sehr von Sympathien bestimmen lassen. Sie argumentieren sine ira et studio und möchten auf Quellenbasis, so gut es geht, eine Annäherung an das erreichen, was sie als historische Wahrheit identifiziert haben – auch unter Einschluss aller Unsicherheiten. Dabei gehört es zum Grundprinzip des Fachs, dass aus jedem noch so gründlich recherchierten Projekt am Ende mehr Fragen erwachsen, als man am Anfang hatte. Dies ist bei der Persönlichkeit Adolf Rosenberger/Alan Robert nicht anders. Perspektivwechsel, die Beachtung neuer und bisweilen überraschender Forschungsergebnisse, fortwährende wissenschaftliche Auseinandersetzungen – das ist die Essenz der historischen Forschung, der immer auch das Fluide der Geschichte beiwohnt: die Janusköpfigkeit und die Ambivalenzen. Der Hinweis von Thomas Nipperdey, dass Geschichte nicht schwarz-weiß, sondern eine Abfolge von Grautönen sei, ist zwar schon zu einer Banalität geworden und wird gerne in Sonntagsreden zitiert, trifft gleichwohl immer noch zu – oder abgewandelt im Sinn von Hermann Oncken, dass nämlich das Wesen der Geschichte in der Nuance liegt. Selbst mit reichlich Anmerkungen und Nachweisen versehene Werke können in manchen Punkten falschliegen und sind damit gleichsam automatisch der Revision unterworfen. Das gehört zum Schicksal des Historikers, der weiß, dass irgendwann ein anderer Wissenschaftler feststellen wird, dass einige Ergebnisse ergänzungsbedürftig sind, und das gilt nicht zuletzt auch für eine wissenschaftliche Studie über Adolf Rosenberger.

Geschäftiges Treiben auf der Brötzinger Gass in Pforzheim im Jahr 1900.

© Stadtarchiv Pforzheim

1 Pforzheim: Herkunft, Familie, Kindheit und Jugend

Am Ende des 19. Jahrhunderts war Pforzheim eine blühende Stadt mit liberalem Wirtschaftsgeist, in der sich zahlreiche Silberscheideanstalten und Bankgeschäfte niedergelassen hatten. Schmuck, Uhren, Gold, Juwelen, Bijouterie: das waren die Markenzeichen der Stadt, aber auch Graveure, Ziseleure und Emaillefabrikanten waren als Spezialisten dort tätig, wobei der Begriff „Goldstadt an der Schwarzwaldpforte“ erst 1935 vom Verkehrsverein geprägt wurde. Die Zahl der meist familiengeführten, mittelständischen Schmuckbetriebe stieg bis zum Ende des 19. Jahrhunderts auf 550 an, von denen lediglich rund ein Dutzend von jüdischen Firmeninhabern geleitet wurden. Hingegen hatten allein vier der acht Banken in der Stadt jüdische Besitzer.[1] Ansonsten boten die Berufsfelder der jüdischen Bürger Pforzheims neben zahlreichen Ärzten und Rechtsanwälten das Bild einer typischen mittelstädtischen Kaufmannschaft: Neben Schmuck-, Edelstein- und Uhrenhändlern fanden sich Besitzer von Textil-, Möbel- und Schuhgeschäften sowie Metallwaren- und Eisenhandlungen. Denn Pforzheim war nicht nur eine Schmuck-, sondern auch eine Eisenstadt; die Firma Gebrüder Benckiser war als Hersteller für den Maschinen- und Brückenbau das bedeutendste lokale Unternehmen. Daneben bestanden jedoch zahlreiche kleinere Schlossereien und Walzwerke, die das von außerhalb bezogene Schmiedeeisen unter anderem für die örtliche Bijouterie-Industrie herstellten.[2] Durch das internationale Geschäft hatte Pforzheim, so seltsam das heute auch anmuten mag, ein geradezu kosmopolitisches Flair.[3] Es gab also gute Gründe, in der prosperierenden Stadt an der Enz sein Glück zu versuchen.

Die Synagoge in Pforzheim im Jahr 1905.

© Stadtarchiv Pforzheim

Adolf Rosenbergers Vater Simon Rosenberger, der am 26. Mai 1868 im unterfränkischen Westheim bei Hammelburg geboren worden war, ging bereits als junger Mann nach Pforzheim. Adolf Rosenbergers Mutter Emma, die allgemein nur Elsa genannt wurde, eine Tochter des Bankkaufmanns Josef Eßlinger, war am 29. November 1874 in Mühringen im Oberamt Horb am Neckar geboren worden. Das Paar heiratete im Dezember 1897 in Pforzheim.[4] Simon Rosenberger übernahm dort eine Eisenwarengroßhandlung, die ursprünglich 1837 von Hirsch Külsheimer gegründet worden war. Unter Rosenbergers Leitung firmierte sie als „Külsheimer Nachfolger, Eisenwarengroßhandlung“ und warb für „Export und Generalvertretung erster in- und ausländischer Firmen“. Das Metier war für jüdische Kaufleute typisch: 70 Prozent der Metallhandelsfirmen im deutschen Sprachraum und beinahe die Häfte des Eisen- und Schrotthandels waren im 19. Jahrhundert im Besitz von Juden.[5] Die Räumlichkeiten von Külsheimer Nachfolger befanden sich in der westlichen Karl-Friedrich-Straße 27 und in der Metzgerstraße 5.[6] Simon Rosenberger führte die Eisenwarenhandlung gemeinsam mit seinem Kompagnon Isaak Prölsdörfer; die Firma hieß deswegen im allgemeinen Geschäftsbetrieb zeitweise auch Prölsdörfer & Cie beziehungsweise Prölsdörfer & Rosenberger.[7]

Die Familie Rosenberger fand in Pforzheim schnell ihre neue Heimat. Seit dem 18. Jahrhundert hatte die jüdische Gemeinde ihr religiöses Zentrum in einem Betsaal in der Barfüßergasse gefunden. In der Stadt hatte nach dem vom Großherzog Karl Friedrich von Baden verkündeten „Judenedikt“ und den Konstitutionsgesetzen von 1808/09 eine bemerkenswerte Emanzipationsbewegung eingesetzt.[8] In der Blütezeit des Liberalismus setzten sich die Schritte zur bürgerrechtlichen Gleichstellung fort, was mit einer Vergrößerung der jüdischen Gemeinde Pforzheims einherging. Neben denjenigen, die sich, wie es damals hieß, „assimilierten“, gab es eine große Gruppe von Gläubigen, die auf Selbstbehauptung und jüdischer Identität bestanden und weniger anpassungsbereit waren. Sie trafen sich in der 1893 im maurisch-gotischen Stil errichteten neuen Synagoge in der Zerrennerstraße, ein Symbol für die „große Zeit des Synagogenbaus in ganz Deutschland“.[9] Die Tätigkeit der Gemeinde war mit einem regen Vereinsleben verbunden, gekennzeichnet durch vielfältige soziale und karitative Aufgaben, die unter anderem der Frauenverein, der Frauenbund und der Wohltätigkeitsverein Chewra Kaddischa wahrnahmen. Auch der unabhängige jüdische Orden B’ne B’rith (auch: B’nai B’rith) wirkte in diese Richtung.[10] Um 1900 zählte die Israelitische Gemeinde der Stadt 435 Mitglieder, das war etwa jeder 100. Einwohner Pforzheims. Diese Zahl stieg bis 1927 auf 1000 Mitglieder an. Das Verhältnis der christlichen Pforzheimer zu ihren jüdischen Mitbürgern ist bis heute vergleichsweise schlecht erforscht. In den badischen Gemeinden schwächte die soziale Differenzierung im 20. Jahrhundert den konfessionellen Frieden. Das, was man heute interkulturellen Dialog nennt, war nur schwach ausgeprägt. Viel spricht dafür, dass es eher ein Nebeneinander als ein Miteinander war. In einer 1901 veröffentlichten Stadtgeschichte hieß es, die jüdischen Gemeindemitglieder seien „zumeist wohlhabend“; ihre „Anteilnahme am Gemeindeleben“ stehe „nicht hinter jener anderer Konfessionen zurück“. Allerdings war bereits von einer antisemitischen Bewegung die Rede, die sich auch in Pforzheim bemerkbar mache.[11]

Seit Ende des 19. Jahrhunderts zogen Simon und Elsa Rosenberger mehrfach in Pforzheim um. Das Ehepaar wohnte 1898 in der westlichen Karl-Friedrich-Straße 28, also gleich neben den Geschäftsräumen der Firma. 1908 lebte die mittlerweile vierköpfige Familie in der Lameystraße 11, 1914 ging es in die Zerrennerstraße 12, und im Jahr 1919 lautete die Wohnanschrift Jahnstraße 39, in der Südstadt von Pforzheim. Das Ehepaar hatte zunächst eine Tochter namens Paula bekommen, die am 10. Oktober 1898 in Pforzheim geboren worden war. Anderthalb Jahre später hatte erneut Nachwuchs ins Haus gestanden, dieses Mal ein Junge. Adolf Rosenberger war am 8. April 1900 in der Bohnenbergerstraße 7 auf die Welt gekommen, einer weiteren Wohnadresse ganz in der Nähe zur Karl-Friedrich-Straße.[12]

Simon Rosenberger war nicht nur Eisenwarenhändler, sondern hatte auch Grundbesitz in Pforzheim. Er war Eigentümer des Gebäudes Leopoldstraße 11 in der Innenstadt, in das im Jahr 1908 bereits die Firma Rosenberger und Isaak Prölsdörfer umgezogen sein muss.[13] Im gleichen Gebäude war Simon Rosenberger auch als Besitzer eines Kinos tätig, nämlich des „Central-Theaters“, wo zum Beispiel im Juni 1914 Protea, ein „Grandioses Detektiv- und Spionagedrama“ mit einer Dauer von zweieinhalb Stunden, aufgeführt wurde.[14] Im Hinterhof dieses Gebäudekomplexes befand sich ein Lagerhaus, das von Simon Rosenberger als Eisenlager genutzt wurde und über die Lammstraße zugänglich war.[15]

Eine kolorierte Ansichtskarte aus dem Jahr 1910.

© Stadtarchiv Pforzheim

Über die Erziehung im Hause Rosenberger ist kaum etwas bekannt. Von 1906 bis 1909 besuchte Adolf Rosenberger die örtliche Volksschule und ging anschließend auf die Friedrichschule – Oberrealschule Pforzheim. Die Klassen waren mit 40 bis 50 Schülern recht groß; weit mehr als die Hälfte von ihnen waren katholischen Glaubens, der Rest evangelisch, abgesehen von den vier oder fünf Schülern, deren Glaubensrichtung mit „Israelitisch“ angegeben war. In der Sexta, im Schuljahr 1910/11, waren Adolf Rosenbergers Noten nicht mehr als durchschnittlich. Vor allem in Französisch, der einzigen Fremdsprache, sowie in Rechnen und Algebra lautete die Bewertung „Mangelhaft“. Unter Bemerkungen fand sich der Eintrag: „Bei sich wiederholender ungenügender Note in Französisch wird die Versetzung nächstes Jahr verwehrt.“[16] Im folgenden Schuljahr war es nicht besser: Zum fehlenden Fleiß kamen erneut das mangelhafte Französisch und zu allem Überfluss nun auch noch ebenso schlechte Leistungen in Schönschreiben und Stenographie hinzu.[17]

Ein Blick in die Leopoldstraße in Pforzheim im Jahr 1912. Das dritte Gebäude rechts ist die Nr. 11. Wer genau hinsieht, entdeckt das Schild „H. Külsheimer Nachf. - Eisenhandlung“.

© Stadtarchiv Pforzheim

Auch im Schuljahr 1912/13 waren die Noten alles andere als berauschend. In Betragen gab es zwar Noten zwischen 1 und 2, bei Fleiß schwankte es aber zwischen 4 und 5. Nicht viel besser sah es in den einzelnen Fächern aus: Religion zwischen 4 und 5, Deutsch zwischen 4 und 5, Französisch 5, Englisch zwischen 4 und 5, Geschichte zwischen 3 und 4, Geographie zwischen 3 und 4, in den mathematischen Fächern 4, Zeichnen 5 und Turnen zwischen 3 und 4. Einmal lautete der Klassenbucheintrag „Unruhig“, ein anderes Mal „Lügen & Täuschung etc.“, zudem gab es Monita wegen „Unfugs in den Pausen und im Unterricht“. So blieb es nicht aus, dass es nach Abschluss des Schuljahres wieder hieß: „Wird nicht versetzt.“[18]

Danach hatten die Eltern offenbar genug von den schulischen Leistungen ihres Sohnes: Adolf Rosenberger wurde in ein Internat gesteckt und kam auf die Privat-Lehranstalt von Friedrich Rauscher in Stuttgart. Diese höhere Handelsschule in der Werastraße 22 war vom Namensgeber in den Bismarck-Jahren gegründet worden und wurde inzwischen von Professor Carl Widmann geleitet. Sie hatte kleine Klassen und war mit einem Pensionat verbunden, in dem je zwei bis vier „Zöglinge“ in einem Schlafraum untergebracht wurden.[19] In diesem Internat blieb Rosenberger bis zur Obertertia, der neunten Klasse, als er wahrscheinlich 15 oder 16 Jahre alt war.[20] Am 24. Mai 1917 machte er in Pforzheim den Führerscheinabschluss, zunächst nur für die Klasse 1, also für Motorräder.[21]

Was seine Religion anging, war Rosenberger zwar Mitglied der Israelitischen Gemeinde in Pforzheim,[22] aber es ist unwahrscheinlich, dass er dort regelmäßig in die Synagoge beziehungsweise später in Kalifornien in den Fairfax Temple in Hollywood ging. Es gibt keine Quellen, die überhaupt auf ein irgendwie geartetes Interesse am jüdischen Glauben schließen lassen, weder in Pforzheim noch später in den USA. Ihn zu einem religiösen Juden konstruieren zu wollen, würde an der Lebenswirklichkeit vorbeigehen. Wenn er sich überhaupt dieser kulturell-religiösen Sphäre annäherte, dann in erster Linie, weil er erst durch die Nationalsozialisten und ihren Rassenwahn dazu gebracht wurde. Seine spätere Frau Anne Junkert, die aus einer protestantischen Familie stammte, brachte schließlich christliche Rituale ins kalifornische Exil: von Ostern über Pfingsten bis zum Weihnachtsfest mit Christbaum, Stille Nacht im Radio und allem, was sonst dazugehörte.

Ungewöhnlich war das Desinteresse am Judentum – oder gar dem Zionismus – in den bürgerlichen jüdischen Kreisen keineswegs. Die Emanzipation und die rechtliche Gleichstellung hatten zu einer Säkularisierung beigetragen, die überall spürbar wurde. Auf bestimmte Weise war man deutsch, fühlte sich kulturell mit den deutschen Bildungswelten verbunden und identifizierte sich mit Deutschland als „Heimat“. Allerdings blieb man sozial eher dem eigenen jüdischen Milieu verhaftet und konvertierte auch nicht zum christlichen Glauben. Gerade in Zeiten von wachsender Judenfeindschaft und Antisemitismus gab es sogar eine Art „Trotzjudentum“, mit dem man zeigen konnte, dass man die Identität derjenigen schützen wollte, die sich zum Judentum und zur Religion bekannten.[23]

Oberrealschule Pforzheim, Schulheft mit Noten aus dem Schuljahr 1913.

© Stadtarchiv Pforzheim

Im Herbst 1917 meldete sich Adolf Rosenberger mit 17 Jahren als Kriegsfreiwilliger, um „dem Vaterland zur Verfügung zu stehen“, wie er in einem Lebenslauf später vermerkte.[24] Hier wird sein Onkel, der Bankier Ludwig Eßlinger, ein Vorbild gewesen sein, denn dieser hatte sich schon 1914 freiwillig zu den Waffen gemeldet, befehligte bei Kriegsende ein Gefangenenlager für britische Offiziere, schied hochdekoriert als Leutnant aus und erhielt noch 1934 das „Ehrenkreuz für Frontkämpfer“.[25] Adolf Rosenberger gehörte insofern zur Alterskohorte der „Kriegsjugendgeneration“ der zwischen 1900 und 1910 Geborenen, die während des Ersten Weltkriegs einem „pausenlosen Trommelwirbel der Propaganda“ ausgesetzt waren und für das Militärische begeistert werden sollten.[26] Allerdings zählte er schon nicht mehr zu denjenigen, die sich als junge Männer begeistert und, überzeugt von der Berechtigung des Kampfes gegen die Feinde, bedenkenlos zu den Waffen meldeten. Ende 1917 war die aussichtslose Materialschlacht weiterhin in vollem Gang. An die Stelle der anfänglichen Begeisterung der jungen Rekruten war angesichts der Blutmühlen in Flandern und an der Somme das Pflichtgefühl getreten, Deutschland in einer schweren kriegerischen Auseinandersetzung verteidigen zu müssen. Außerdem hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon überall bei den deutschen Juden die deprimierende Erfahrung der „Judenzählung“ ins Gedächtnis gebrannt, mit der das Kriegsministerium herauszufinden versuchte, wie hoch die Zahl derjenigen Männer israelitischen Glaubens war, die vom Heeresdienst befreit waren – eine Diskriminierung, mit der die These jüdischer Drückebergerei noch befeuert wurde und die einen Vorgeschmack für die antisemitischen Attacken späterer Zeit bot.[27]

Rosenberger war in einer Fliegerstaffel zur technischen Wartung der Flugzeuge eingesetzt.[28] Der Einsatz bei den Luftstreitkräften kam nicht von ungefähr, denn dieser Truppenteil wurde in der zweiten Kriegshälfte im Rahmen der Totalisierung des Kriegsgeschehens stark ausgebaut. Dies betraf allerdings weniger die Truppen- als die Kampfflieger. An Luftschlachten, besonders in Flandern, waren bisweilen Hunderte von Flugzeugen beteiligt. Geschwader mit ihren jeweils vier Staffeln umfassten bis zu 64 Maschinen.[29] Eine große Rolle bei Rosenbergers Wahl des Truppenteils spielte sicherlich auch die romantisierende Verklärung des Fliegeroffiziers als „Ritter der Lüfte“, bei der Technik ja ein zentraler Anreizpunkt war.

Am 19. September 1917 trat Adolf Rosenberger seine Grundausbildung in der 4. Kompanie der Königlich Preußischen Flieger-Ersatz-Abteilung 14 mit dem Dienstgrad „Flieger“ an.[30] Am 30. November wurde er in die 3. Kompanie versetzt, wo er eine anspruchsvolle Ausbildung zum Flieger-Beobachter machte, die zwischen vier und sechs Monate dauerte.[31] Für Jagdflieger-Novizen, die rund neun Monate lang ausgebildet wurden, war seit Ende März 1917 der Besuch einer Jagdstaffelschule verpflichtend.[32] Dass Rosenberger zum Flugzeugführer – oder zum Beobachter – ausgebildet wurde, ist unwahrscheinlich, wie sowohl sein junges Alter als auch sein niederer Dienstgrad „Flieger“ verdeutlichen, über den er nicht hinauskam. Möglicherweise wurde er aber in der kurzen Zeit nur nicht fertig ausgebildet. Flugzeugbesatzungen arbeiteten als Team eng zusammen: Flugzeugführer und Beobachter, der für die Navigation verantwortlich war, befanden sich in einem hochkomplexen Ausbildungszusammenhang. Auch später hat Rosenberger nie behauptet, einer der rund 150 bis 200 jüdischen Piloten oder Beobachter gewesen zu sein, die im Ersten Weltkrieg Einsätze flogen. Anders war es bei seinem späteren – ebenfalls jüdischen – Rennfahrerkollegen Willy Rosenstein, der aber acht Jahre älter war, schon 1912 seinen Flugschein erworben hatte und während des Ersten Weltkriegs als Leutnant zahlreiche Abschüsse zu verzeichnen hatte.[33] Wie Rosenberger über den militärischen Drill, die Waffenübungen und schließlich den Einsatz an der Front dachte, ist unbekannt, denn alles, was man über seine Zeit als Soldat weiß, stammt allein aus den kargen Angaben in seinem Militärpass. Über Ängste, Erwartungen und Hoffnungen eines jungen Mannes, der in einem Krieg an die Front ging, über dessen weitere Dauer Ungewissheit herrschte, findet sich nichts. Vom 24. März bis 13. Mai 1918 fand Rosenberger jedenfalls bei der Flieger-Abteilung A 225 Verwendung. Vom 28. März bis 6. April war er in Frankreich zur Unterstützung eines „Verfolgungskampfes“ bei Montdidier und Noyon eingesetzt, vom 7. April bis 13. Mai an der Avre sowie erneut bei Montdidier und Noyon.

Das „Ehrenkreuz mit Schwertern“, das Rosenberger am 6. Dezember 1934 „im Namen des Führers und Reichskanzlers“ verliehen wurde.

© Sandra Esslinger Archives

Zu dieser Zeit sah es eine kurze Zeit lang so aus, als würden die deutschen Truppen aus der „Siegfriedstellung“ ausbrechen und, wie schon zu Kriegsbeginn 1914 geplant, nach Paris vorstoßen. Angesichts der hoffnungslosen personellen und materiellen Unterlegenheit, nicht zuletzt durch die Zufuhr frischer US-amerikanischer Truppen, kam diese Frühjahrsoffensive jedoch schon bald zum Erliegen. Alles, was Rosenberger danach erlebte, muss unter der Rubrik „Abwehrkämpfe“ einsortiert werden. Am 14. Mai 1918 folgte die Versetzung zur Schlachtstaffel 7, danach vom 14. Mai bis 17. Juni ein Kampfeinsatz, erneut an der Avre und bei Montdidier und Noyon. Am 17. Juni wurde er zu einer Infanterie-Ersatz-Truppe im belgischen Beverloo versetzt, zwei Wochen später zur 28. Reserve-Infanterie-Division, einem Großverband der Preußischen Armee, der in einer Abwehrschlacht zwischen Marne und Vesle kämpfte. Hier muss er verwundet worden sein, denn am 14. Juli wurde er zunächst per Krankentransport ins Lazarett nach Sedan gebracht und von dort vier Tage später, am 18. Juli, ins Reservelazarett im württembergischen Bad Ditzenbach verlegt, wo er einen Monat lag – ein Glücksfall, denn auf diese Weise wurde er nicht mehr in den letzten Monaten des Krieges verheizt. Am 18. August folgte seine Überstellung an die Genesenden-Kompanie des Ersatz-Bataillons des Reserve-Infanterie-Regiments 109 in Karlsruhe. Fünf Tage später, am 23. August, wurde er der Kommandierten-Kompagnie des Ersatz-Bataillons dieses Reserve-Infanterie-Regiments zugeordnet.

Damit war für Adolf Rosenberger der Krieg vorbei. Am 18. November 1918 wurde er aus dem Heeresdienst entlassen und kehrte nach Pforzheim zurück. Wie aus den Unterlagen hervorgeht, haben ihm alle Einheiten eine gute Führung als Soldat bescheinigt.

Sein freiwilliger Dienst an der Waffe im Ersten Weltkrieg hatte in der NS-Zeit im Übrigen noch ein Nachspiel: Am 6. Dezember 1934 wurde Rosenberger „im Namen des Führers und Reichskanzlers“ auf der Grundlage der Verordnung vom 13. Juli des Jahres das „Ehrenkreuz mit Schwertern“ für Frontkämpfer verliehen,[34] eine Auszeichnung, die anlässlich des 20. Jahrestages des Kriegsausbruchs noch auf Veranlassung des im August 1934 im Amt verstorbenen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg gestiftet worden war, in jenen Jahren allerdings gleich millionenfach vergeben wurde.

Adolf Rosenbergers Militärpass aus dem Jahr 1917.

© Sandra Esslinger Archives

Der Antrag dazu muss von Rosenberger selbst bei der hierfür zuständigen Pforzheimer Polizeibehörde gestellt worden sein; wahrscheinlich nahm er wie viele andere jüdische Bürger an, damit als ehemaliger Weltkriegsteilnehmer vor nationalsozialistischen Nachstellungen sicher zu sein. Das war ein Irrtum, wie sich schon bald herausstellen sollte. Bezeichnenderweise wurde ihm das Ehrenkreuz über den Polizeidirektor von Pforzheim verliehen, also den Chef genau der Behörde, die ihn wenige Monate später in „Schutzhaft“ nehmen sollte.

Die Urkunde zur Verleihung des „Ehrenkreuzes mit Schwertern“ aus dem Jahr 1934.

© Sandra Esslinger Archives

Adolf Rosenberger in Fliegermontur, ca. 1918.

© Sandra Esslinger Archives

„Der blaue Engel“ unter der Regie von Josef von Sternberg mit Marlene Dietrich und Emil Jannings in den Hauptrollen war 1930 als einer der ersten Tonfilme ein Kassenschlager im Pforzheimer Ufa-Palast.

© Stadtarchiv Pforzheim

2 Die Rosenbergers in den 1920er-Jahren: Von den Eisenwaren zum Großkino

Ob Simon Rosenbergers Eisenwarengeschäft ertragreich war, ist nicht überliefert, immerhin traute man sich in der Weimarer Republik an ein neues Projekt: den Bau einer großzügigen Immobilie in der Pforzheimer Innenstadt. Um die beiden Kinder brauchten sich die Eltern keine großen Sorgen zu machen: Adolf arbeitete bei seinem Onkel Ludwig Eßlinger, dessen Bankgeschäfte von jeher genügend Geld abgeworfen hatten. Paula heiratete am 12. August 1920 den am 6. Juli 1895 als Sohn eines Weinhändlers in Mainz geborenen Zahnarzt Dr. Bernhard Kern. Dieser besaß die französische Staatsangehörigkeit; durch die Heirat erhielt Paula Kern einen französischen Pass, den sie bis an ihr Lebensende behielt.[1]

Den Rosenbergers gehörte seit 1920 ein zweigeschossiges Magazingebäude am Schoßgatterweg 5 in der Pforzheimer Innenstadt am Ufer der Enz. Das über 80 Jahre alte und ziemlich heruntergekommene Gebäude sowie eine kleine dazugehörige Werkstatt waren für monatlich 300 Reichsmark an die Eisenwarenhandlung M. Rilling verpachtet. Die Immobilie war durch eine Darlehensschuld in Höhe von 25000 Reichsmark zugunsten des Pforzheimer Fabrikanten Heinrich Riexinger (1879–1956) belastet, des Mitinhabers des Uhren- und Schmuckwarengeschäfts Hummel & Cie.[2]

Bereits in der Vorkriegszeit und dann erneut im November 1921 hatte Simon Rosenberger an die Stelle seines Geschäfts und Lagers in der Leopoldstraße einen Neubau errichten wollen. Die ihm gehörenden Innenstadtgrundstücke waren zu wertvoll, um sie als Depot für Eisenwaren aller Art zu nutzen. Die Hyperinflationszeit verhinderte zunächst die Ausführung eines solchen Vorhabens. Erst die Währungsreform und die Stabilisierung der Wirtschaft führten dazu, dass der Plan umgesetzt werden konnte. Ab dem Frühjahr 1925 ließ Simon Rosenberger auf dem Gelände und einigen Nachbargrundstücken durch das renommierte Architektenbüro Karl Faller & Josef Clev drei imposante, miteinander verbundene Neubauten errichten, die Gebäude Leopoldstraße 11 und 13 sowie Zerrennerstraße 4.

Das Haus Zerrennerstraße 4, für das der Bau eines Großkinos vorgesehen war, wurde auf dem Gelände eines Vorgängergebäudes errichtet, das Rosenberger erworben hatte. Zwei Mietparteien zogen um, die Familie Gottfried Pfeifer und die Familie des Friseurs Franz Friton, die im Erdgeschoss des Vorgängerbaus ein Ladengeschäft für „Damenartikel“ betrieben hatten. Dieses Eigentum erwarben die Rosenbergers von der Ehefrau Fritons.[3] Der Bauantrag für das moderne Großkino wurde im Mai 1925 gestellt und die Baugenehmigung fünf Monate später erteilt. Als Mieter wurde die größte deutsche Filmgesellschaft gewonnen, die Ufa in Berlin. Der Neubau wurde von dem erwähnten Architektenbüro und der Ufa-Bauabteilung entworfen, und im März 1927 war das Kino nach sechsmonatiger Bauzeit betriebsfertig. Der Einheitswert des Gebäudes betrug 354000 Reichsmark.

Die Pforzheimer Leopoldstraße im Jahr 1927. Das Kino „Central-Theater“ in der Nr. 11 gab es zu dieser Zeit noch. Das Schild „H. Külsheimer Nachf.“ zeugt von der damals ebenfalls noch bestehenden Eisenhandlung. Die Reklame für die Ufa am Eckhaus zeugt allerdings vom Wandel des Gebäudeensembles.

© Stadtarchiv Pforzheim

Der Bauplan für die Leopold- und die Zerrennerstraße zum Umbau 1925. Gelb eingezeichnet ist das alte Eisenlager mit dem Zugang zur Lammstraße. Bauakte Zerrennerstraße.

© Stadtarchiv Pforzheim

Lichtspieltheater gehörten Mitte der 1920er-Jahre zu den boomenden Zweigen der Unterhaltungsindustrie und besaßen angesichts ihrer innovativen Licht- und Tontechnik in der Weimarer Republik eine geradezu magische Anziehungskraft.[4] Das Kino der Rosenbergers hatte großstädtische Dimensionen und wurde von der örtlichen Presse als „Sehenswürdigkeit ersten Ranges“ dargestellt: „Es dürfte in Süddeutschland wenige Kinos geben, die einen Vergleich mit dem hier errichteten aushalten. Schon die prächtige Fassade, die durch ihre Einfachheit und gerade Linienführung äußerst vorteilhaft wirkt, ist streng dem modernen Baustil angepasst.“[5] Mit einem imposanten Foyer machte der Kinopalast den anderen, älteren Lichtspielhäusern in Pforzheim Konkurrenz. Im Theaterraum mit rund 1000 Sitzplätzen, davon 584 im Saal und 420 auf der Galerie, fiel der Blick auf die riesige Leinwand, die sichtbar wurde, sobald der kirschrote Vorhang – der 14 Zentner wog – beiseitegezogen wurde. Gekrönt war der Saal mit einer Doppelkuppel. Indirektes Licht, die Mahagoniverkleidung und die dunkelroten Polster der Sitzplätze schufen eine beeindruckende Atmosphäre. Eine philharmonische Orgel der Firma Welte & Sohn gehörte ebenso zur Einrichtung wie eine topmoderne Frischluft- und Heizungsanlage. Das Gebäude wurde für zehn Jahre an die Ufa verpachtet.

Am 24. März 1927 lief unter der Leitung des Direktors Eugen R. Schlesinger der erste Film im neonerleuchteten Ufa-Lichtspieltheater, die Operettenverfilmung Die Csardasfürstin.[6] Die Orgel wurde von bekannten Organisten gespielt, ebenso dirigierten bekannte Kapellmeister das Lichtspielorchester. Ärgerlich war allerdings, dass die „sündhaft teure“ Welte-Orgel wenige Jahre nach Inbetriebnahme bereits wieder ihre Bedeutung verlor,[7] als am 10. Dezember 1929 im Ufa-Palast mit Dich habe ich geliebt auch in Pforzheim die Tonfilmära begann.[8] Das Kino lief von Anfang an erfolgreich. Matinees am Sonntagvormittag und Welturaufführungen zeigten die Besonderheit des Pforzheimer Ufa-Kinos. Simon Rosenberger ging realistischerweise davon aus, dass mit dem großzügigen Umbau des Gebäudekomplexes Leopoldstraße/Zerrennerstraße das Pforzheimer Central-Theater seine Dienste getan haben würde. Zunächst wurde das Theaterbüro in das Ufa-Kino verlegt, und Ende Mai 1928 fiel im Central-Theater in der Leopoldstraße 11 tatsächlich der letzte Vorhang.

Ein Blick von der Galerie aus in den Theaterraum des Ufa-Großraumkinos der Rosenbergers in der Zerrennerstraße 4. Sogar eine philharmonische Orgel der Firma Welte gehörte zum Inventar.

© Stadtarchiv Pforzheim

Wie sich die Einnahmen im Ufa-Palast in den 1930er-Jahren entwickelten, ist nicht bekannt. In der Weltwirtschaftskrise brachen allerdings auch die Einnahmen der großen Filmunternehmen ein. Beispielsweise beschloss die Ufa im Januar 1933 mit Blick auf die „katastrophal verschlechterte Lage“, mit den Besitzern der Lichtspieltheater über eine Herabsetzung der Mieten zu verhandeln.[9] Danach dürften sich die Einnahmen in Pforzheim jedenfalls wieder verbessert haben, denn sonst hätte die Ufa nicht 1937 – worauf an anderer Stelle noch eingegangen werden wird – den Vertrag mit den Rosenbergers verlängert.

Der Neubau Leopoldstraße 13 war für ein großes Ladengeschäft vorgesehen. Der Rohbau wurde rund ein Jahr nach dem Kinoneubau fertiggestellt, im Frühjahr 1928. Mitte des Jahres stand das repräsentative Gebäude mit einer Fassade im Jugendstil sowie einer Fläche von 786 Quadratmetern, einer Ladenfront von 15 Metern und einer Tiefe von fast 50 Metern. Das Ladenlokal wurde an die Warenhausgesellschaft F. W. Woolworth Co. mit Sitz in Berlin vermietet.[10] Dieses „Einheitspreisgeschäft“, eine Tochtergesellschaft des riesigen amerikanischen Woolworth-Konzerns, machte seine Gewinne mit günstiger Massenware. Der Vertrag generierte für die Rosenbergers in den folgenden Jahren verlässliche Mieteinnahmen. Noch 1938 überwies die Warenhauskette rund 49000 Reichsmark.[11] In eine Wohnung des Hauses zog nun auch das Ehepaar Rosenberger. Weitere Räumlichkeiten im ersten Stock waren an ein Möbelgeschäft vermietet. In ein weiteres Ladenlokal im Erdgeschoss zog zudem eine Filiale der großen Frankfurter Schuhgeschäftkette Speier ein.

Der Einheitswert der Immobilie Leopoldstraße 11 betrug 429100 Reichsmark. Das Gebäude gehörte dem Ehepaar Rosenberger allerdings nur zur Hälfte,[12] die andere einer in Stuttgart lebenden wohlhabenden Südtirolerin namens Carla von Veyder-Malberg, deren Sohn Hans wenig später noch eine große Rolle im Leben Adolf Rosenbergers spielen würde. Eine obere Etage im Neubau Leopoldstraße 11 bezog das Ehepaar Kern. Bernhard Kern, der Schwiegersohn der Rosenbergers, eröffnete im zweiten Obergeschoss, in bester Geschäftslage, eine Zahnarztpraxis, die sich in den folgenden Jahren offenbar rentierte.

Als Bauherr und Investor musste Simon Rosenberger für die von der Ausdehnung und vom Volumen her bedeutenden Immobilienvorhaben in der Pforzheimer Innenstadt Bar- und Avalkredite bei der Filiale Pforzheim der Südwestbank aufnehmen. Diese liefen zum Teil über seine Firma, zum Teil über eine weitere auf ihn eingetragene Gesellschaft, die Compania Anglo-Americana, die in der Leopoldstraße 13 ihren Sitz hatte. Diese rumänisch-deutsche Handelsgesellschaft, bei der auch Adolf Rosenberger – möglicherweise nur pro forma – angestellt war,[13] vertrieb zahlreiche deutsche Markenprodukte in Bukarest. Sie hatte zudem eine Filiale im siebenbürgischen Sibiu/Hermannstadt und war in Rumänien die Generalvertretung für die Automarken Mercedes und Stöver. Mit hoher Wahrscheinlichkeit stand hinter dieser Firma Ludwig Eßlinger, der als Bankier schon vor dem Ersten Weltkrieg Kontakte nach Osteuropa aufgebaut hatte, die von Odessa und Saloniki bis nach Bukarest reichten.[14] Nun stellte er sich auch bei dem Neubauprojekt in der Pforzheimer Innenstadt als stiller Teilhaber und Finanzier zur Verfügung. Die Gesamtsumme der Kredite, die für das Bauvorhaben aufgenommen werden mussten, belief sich auf einen Betrag zwischen 500000 und 600000 Reichsmark.[15] Simon Rosenbergers Finanzierungsstrategie spiegelte dabei seinen großen Optimismus in den Jahren der Währungsstabilisierung wider. Ohne dass diese Investments als leichtfertig zu bezeichnen wären, war das Immobiliengeschäft durchaus riskant, wie sich spätestens in der Weltwirtschaftskrise zeigte, als überall in Deutschland dieser Markt in den Strudel des Abschwungs gezogen wurde.

Der Wert der Immobilie Zerrennerstraße 4, in die der Ufa-Filmpalast einzog, betrug nach einer Einschätzung des Stadtrats Pforzheim im Jahr 1925 761000 Reichsmark.[16] Der Einheitswert betrug 354600 Reichsmark. Die Kreditsumme war beträchtlich: Knapp 300000 Reichsmark bei der Rheinischen Hypothekenbank Mannheim, 34000 Reichsmark bei Victor Hirschfelder, einem Pforzheimer Juwelier, der mütterlicherseits ein Verwandter Elsa Rosenbergers war. Weitere Kleinbeträge waren als Hypotheken zweiten und dritten Ranges eingetragen.

Bei der Leopoldstraße 11 beliefen sich die Hypotheken und Grundschulden auf insgesamt knapp 135000 Reichsmark. Hypotheken in Höhe von rund 60000 Reichsmark waren bei der Rheinischen Hypothekenbank in Mannheim aufgenommen worden, den Rest machten weitere Hypotheken zweiten und dritten Ranges aus. Im März 1929 wurde bei der Südwestbank Pforzheim für die Leopoldstraße 11 eine Buchgrundschuld von 40000 Goldmark zugunsten der Deutschen Bank eingetragen. Im September 1931 betrug die restliche Briefgrundschuld 140000 Goldmark. Bei der Abwicklung dieser Kredite entstanden der Bank bis 1937 Verluste in Höhe von 100000 Reichsmark.[17]

Simon Rosenberger war 1932/33 so hoch verschuldet, dass er das Finanzamt der Stadt Pforzheim um die Stundung seiner Grund-, Gewerbe-, Kreis- und Gemeindesteuerrückstände bitten musste. Seine Einnahmen aus der Vermietung der Immobilien an Ufa, Woolworth und andere Mieter wurden durch die Kreditrückzahlungen und die Verzinsung an die Banken aufgefressen; wegen der Krise musste unter anderem die Miete für das Schuhhaus Speier halbiert werden.[18] Alle diese Investitionen – und die damit verbundenen finanziellen Schräglagen – waren an und für sich nicht einmal ungewöhnlich. Die durchaus mutigen Anlageentscheidungen und ihre unerfreulichen Konsequenzen wurden aber existenzbedrohend, als wenig später die Nationalsozialisten an die Macht kamen.

Adolf Rosenberger (links) und Rudolf Caracciola am lorbeergeschmückten Mercedes-Benz Typ S vor dem Freiburger Martinstor nach dem Internationalen ADAC-Bergrekordrennen auf den Schauinsland im August 1927.

© Mercedes-Benz Classic, © Mercedes-Benz AG

3 Adolf Rosenberger bei Daimler-Benz: „Herrenfahrer“ und Medienstar?

Nach Ende des Ersten Weltkriegs kehrte der 18 Jahre alte Adolf Rosenberger erst einmal nach Pforzheim zurück. In einem Lebenslauf gab er an, er habe seine „freie Zeit“ genutzt, um sich „sportlich zu betätigen“.[1] Er begann jedoch in den Firmen der Familien Eßlinger und Rosenberger zu arbeiten. Sein Onkel Ludwig Eßlinger,[2] polyglotter Sohn eines Bankiers, war wie seine Mutter, Ludwigs Schwester Emma, aus Mühringen im Oberamt Horb nach Pforzheim gezogen und hatte noch vor der Jahrhundertwende für den Bankier Louis Dreyfus, die Bank seines Vaters und unter anderem in Zweiggesellschaften in Saloniki und Odessa gearbeitet. Nach seiner Rückkehr gründete er in Pforzheim eine Firma für die Fabrikation von Hut-, Rock- und Blusennadeln. 1907 machte Eßlinger den Führerschein, was für damalige Verhältnisse noch sehr ungewöhnlich war. Er bewohnte mit seiner Familie ein ansehnliches Anwesen, eine Villa in der Friedensstraße 1 in Pforzheim, einer vornehmen Allee, die durch eine Vielzahl von Fabrikanten- und Bankiersvillen gesäumt war. Das großzügige Gebäude war 1895 für den Kaufmann Robert Lutz gebaut worden.[3] Das Leben der Eßlingers in dieser mit zahlreichen Türmchen und verzierten Giebeln versehenen Villa war ausgesprochen angenehm, wie sich Ludwigs Tochter Lotte in den 1960er-Jahren erinnerte: „Nach zuverlässigen Aussagen älterer Verwandter war mein Vater in jenen Jahren 1910/1914 Millionär, was in der damaligen Goldwährung schon etwas aussagt.“[4]

Nach dem Ersten Weltkrieg betätigte sich Eßlinger für die Bijouteriefabrik Ludwig Augenstein, aber auch in der Autobranche, was für den gerade erst aus dem Weltkrieg nach Pforzheim zurückgekehrten Adolf Rosenberger die erste Möglichkeit zum Geldverdienen bot: Für seinen Onkel überführte er Neufahrzeuge, die er zu Autokarawanen zusammenstellte, nach Osteuropa, vor allem nach Rumänien.[5] Wer Anfang der 1920er-Jahre Auto fuhr, war privilegiert, denn die Wagen gehörten Industriellen und Kaufleuten, Rechtsanwälten, Ärzten und anderen Wissenschaftlern, die gerne auch einen Chauffeur beschäftigten,[6] während sich die „hoi polloi“, die Masse der Bevölkerung, noch damit begnügen mussten, den Autoverkehr vom Straßenrand aus zu beobachten: Weimar war im Wesentlichen eine Republik der Fahrradfahrer und Fußgänger. Adolf Rosenberger wird sich dieser herausgehobenen Stellung, die ihm sein Onkel ermöglichte, bewusst gewesen sein.

Im Jahr 1925 verkaufte Ludwig Eßlinger seine Pforzheimer Geschäfte und erwarb stattdessen in der rund 20 Kilometer nördlich der Stadt gelegenen Gemeinde Wössingen kommunales Gelände, wo er ein Porphyr- und Schotterwerk mit angeschlossenem Sägewerk errichtete. Die Firma mit rund 20 bis 30 Mitarbeitern lebte von Aufträgen des Landes Baden und der Reichsbahn, die das Material für den Bau oder die Erneuerung der Trassen und Gleise benötigte. Die Aufträge blieben nach 1930 allerdings zunehmend aus, zum einen, weil in der Gleisbautechnik von Porphyr- auf Kalksteinschotter umgestellt wurde, zum anderen, weil ab 1933 Ludwig Eßlingers jüdische Herkunft eine Rolle zu spielen begann. Nach seinem Tod 1935 wurde er nach langem Hin und Her und großen Schwierigkeiten auf einem christlichen Friedhof beerdigt. Das Schotterwerk wurde 1938 zu einem Schleuderpreis von 20000 Reichsmark an die Firma Specht & Hell verkauft.[7] Ob Adolf Rosenberger überhaupt Interesse an dem für einen jungen Mann wenig attraktiven Geschäft mit Schottersteinen hatte, ist nicht bekannt.

Pforzheim war nicht nur eine Schmuck-, sondern inzwischen auch eine Autostadt geworden: Noch vor dem Ersten Weltkrieg hatte Nikolaus Deutsch, ein aus Ungarn zugewanderter Jude, einen Taxibetrieb, eine Autoreparaturwerkstatt sowie eine Autovermietung gegründet und vertrieb nach 1918 vor allem Autos der Zittauer Phänomen-Werke. Ernst Deutsch, wahrscheinlich sein jüngerer Bruder, verkaufte in seiner „Autocentrale“ Fahrzeuge mehrerer Hersteller.[8] In dieser aufregenden Atmosphäre fühlte sich Adolf Rosenberger wohl. Am 23. August 1921 machte er den Führerschein für die Klasse 3, d. h., er durfte fortan nicht nur Motorräder fahren, sondern auch „Kraftwagen mit Verbrennungsmotoren“.[9] Es war kein Nachteil, dass er körperlich mit 1,58 Metern, wie es im Militärpass eingetragen war, von eher kleiner Statur war. Schon 1922 gehörte Rosenberger zu den Gründungsmitgliedern des Pforzheimer Automobil- und Motorsport Club e. V. im Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC).[10] Rennsport hatte ihn von Anfang an fasziniert. Die Begeisterung für Motorräder und schnelle Autos passte aber auch gut in die Zeit, denn in Deutschland wurde sie Teil der Massenkultur der Weimarer Republik. Das „Renn- und Veranstaltungsfieber“ war, so hat es der schweizerische Historiker Christoph Maria Merki bezeichnet, „Ausdruck eines Nachholbedürfnisses nach entbehrungsreicher Zeit“.[11]

Adolf Rosenbergers Führerschein, ausgestellt von der Republik Baden am 24. Mai 1917.

© Sandra Esslinger Archives

Am 7. Mai 1922 gewann Adolf Rosenberger einen silbernen Becher auf einer „Zuverlässigkeitsfahrt“ für Motorräder – wahrscheinlich war dies seine erste Rennsporttrophäe.[12] Nach weiteren erfolgreichen Clubrennen, die er im Mai und Juni 1922 für die Ortsgruppe Pforzheim des ADAC absolvierte und dabei weitere frühe Preise einheimste, wurde er vom Club gebeten, auch regionale Motorradrennen zu bestreiten. Unter anderem gewann er den zweiten Preis bei der vom Mannheimer Motorsportclub organisierten Motorrad-Prüfungsfahrt im Oktober 1922.[13] Inzwischen richtete sich sein Blick aber auch auf Gefährte mit vier Rädern: Mit einem Wanderer-Automobil startete er am 1. Oktober 1922 in der Wagenklasse 1 bei der erstmals ausgetragenen „Bergprüfungsfahrt an der Pforte des Schwarzwaldes“ in einem Rennen, das vom Motor-Sport-Club Pforzheim ausgetragen wurde. Bergrennen, die zwar kurz waren, aber als besonders schwierige Strecken die höchste Aufmerksamkeit erforderten und besondere Publikumsmagnete waren, kamen damals groß in Mode. Rosenberger machte sich bald einen Namen in der Region und galt, wie sich der Pforzheimer Motorradrennfahrer Arthur Geiss erinnerte, als „ein ganz fairer Sportsmann“.[14]

Im Herbst 1923 stieg Rosenberger endgültig vom Motorrad aufs Automobil um. Damit betrat er jene neue Bühne, auf der er in den nächsten Jahren von Erfolg zu Erfolg fahren sollte: Bis 1930 errang er rund 40 erste Plätze oder Klassensiege.[15] Der Rennsport wurde in den 1920er-Jahren zum Inbegriff der technischen und kulturellen Moderne, was uns in der heutigen Zeit, in der benzinbetriebene Fahrzeuge bisweilen sogar verteufelt werden, immer weniger bewusst ist. Wie Filippo Tomaso Marinetti in seinen aufsehenerregenden Manifesten des Futurismus von 1909 über die „Schönheit der Geschwindigkeit“ behauptet hatte, war das „aufheulende Auto“ schöner als die Nike von Samothrake, die nun abgelöst werde von einem „Rennwagen, dessen Karosserie große Rohre schmücken“, die wiederum Schlangen mit explosivem Atem glichen.

Die Motorisierung wurde in Europa zum Allgemeingut: Asphaltstraßen, Garagen, Tankstellen und die unzähligen Autos ebenso unzähliger Hersteller zogen die beschleunigungsbegeisterten Massen in ihren Bann. Das Auto war in erstaunlich kurzer Zeit von einer motorisierten Kutsche zu einem Arbeits- und zugleich Sportgerät geworden.[16] Der Geruch von Benzin, Öl und Gummi gehörte dazu; es war nicht viel Fantasie nötig, um einen jungen und talentierten Autofahrer wie Adolf Rosenberger für diese Rennsportszenerie zu begeistern. Das „Tempo als Faszinosum“ wurde in den Rennwagen der 1920er-Jahre ideal verkörpert.[17] Berichte aus Italien über den Bau der ersten Autobahnen, der superstrade, oder über die Eröffnung des atemberaubenden neuen Fiat-Automobilwerks in Lingotto bei Turin, das über eine kilometerlange Rundkurs-Teststrecke auf dem Dach inklusive Steilkurven verfügte, bargen hohes Faszinationspotenzial für Automobilisten auf der ganzen Welt.[18] In Deutschland und Österreich knüpfte die Gesellschaft – und nicht nur die High Society – an die Autobegeisterung der Vorkriegszeit an, als ob es keine Niederlage im Weltkrieg, keinen Versailler Vertrag und keinen Vertrag von Saint-Germain gäbe. Die internationalen Automobilausstellungen in Paris, London, Berlin und Turin wurden wahre „Basare des High Tech“.[19]

Der Rennsport hatte sogar einen emanzipatorischen Effekt, denn Frauen als Fahrerinnen waren zwar die Ausnahme, aber es gab sie, wie zum Beispiel Ruth Landshoff-Yorck, eine der schillernden Größen im Gesellschafts- und Kulturleben der Weimarer Republik, die bekannte österreichische Opernsängerin Käthe Rantzau und die für die Tschechoslowakei startende Elisabeth Junek. Mit am bekanntesten war Ernes Merck, eine wohlhabende „Damenfahrerin“ aus der Eigentümerfamilie des Darmstädter Pharmazie- und Chemieunternehmens. Adolf Rosenberger war mit ihr bekannt, weil sie ebenfalls für Mercedes fuhr. Ein Foto zeigt die beiden 1927 gemeinsam mit Rudolf Caracciola beim berühmten Klausenrennen. Der Buchtitel des ehemaligen Mercedes-Benz-Rennleiters Alfred Neubauer, der an Männer, Frauen und Motoren erinnerte, kam nicht von ungefähr,[20] und auch Rudolf Caracciolas Bemerkungen über die Frauen der Rennfahrer-Entourage, die alle „blond, hochbeinig und serienmäßig hübsch“ seien, verrät viel von dem damaligen Bild an den Rennstrecken, so männlich der Blick auch sein mochte.[21] Autorennen seien zwar häufig noch eine Eliteveranstaltung der Wohlhabenden und Adligen gewesen, wie Caracciola rückblickend bemerkte, „eine Passion spleeniger reicher Leute“ oder „eine besondere Art von Artistik, etwa wie Seiltanzen“.[22] Aber auch dies änderte sich im Laufe der 1920er-Jahre, denn zumindest als Zuschauer am Straßenrand und auf den Tribünen wurde man Teil einer Massenveranstaltung. Sogar Quereinsteiger hatten als Fahrer eine Chance, wenn sie, wie etwa der Hotelierssohn Caracciola, genügend Talent hatten und Durchhaltevermögen zeigten.[23] Wer in die erste Liga der Rennfahrer aufstieg, hatte die Chance, auch international zu fahren und sich mit den Stars anderer Nationen wie Tazio Nuvolari, Louis Chiron und Achille Varzi zu messen. Dass italienische Rennställe mit ihren Maseratis und Alfa Romeos auf den Rennstrecken auftauchten, war übrigens keineswegs verwunderlich, im Gegenteil: Seit Benito Mussolinis „Marsch auf Rom“ und der Errichtung einer faschistischen Diktatur in Italien wurde der Rennsport vom „Duce“ energisch gefördert, da die italienischen Rennfahrer den „Uomo Nuovo“, den neuen Menschen, repräsentierten und die Modernität Italiens unter Beweis stellen sollten.[24] Und auch im janusgesichtigen „Dritten Reich“ fanden sich trotz seiner bisweilen atavistischen Rückwärtsgewandtheit und seiner Blut-und-Boden-Rhetorik mancherlei Anknüpfungspunkte für Technikbegeisterung. Die Dynamik der „explodierenden Altertümlichkeit“ (Thomas Mann) des Nationalsozialismus inkludierte das Auto und den Rennsport in dessen disparates Gedankengebäude.

Adolf Rosenberger trat bald auch außerhalb Deutschlands an. Dabei kamen ihm – wieder einmal – die exzellenten Kontakte seines Onkels und Mentors Ludwig Eßlinger nach Südosteuropa zugute. Bei der Tourenfahrt des Königlich Rumänischen Automobilclubs, die vom 1. bis 8. Juni 1923 ausgetragen wurde, gewann er die Punktwertung auf dem Mercedes-Tourenwagen 10/40/65 PS, daneben das sogenannte Flachrennen über drei Kilometer. Zudem erhielt er Sonderpreise beim Bukarester Schnelligkeitsrennen und dem Bergrennen, als Trophäe gab es für ihn einen silbernen Lorbeerkranz.[25] Karriereaussichten waren mit solchen Erfolgen aber noch kaum verbunden. Wahrscheinlich sah es Rosenberger ganz ähnlich wie sein Sportkamerad Rudolf Caracciola, der zur gleichen Zeit wie er den Motorsport entdeckte und sich an seine bescheidenen Anfänge wie folgt erinnert hat: „An Sonntagen durfte ich mir zuweilen einen Sportwagen ausleihen und ein Rennen mitfahren. Es waren keine großen Sachen, mal im Teutoburger Wald, mal im Forstenrieder Park, mal das Herkules-Bergrennen. Ich gewann meistens, aber an meiner Lage änderte sich nichts.“[26]