Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

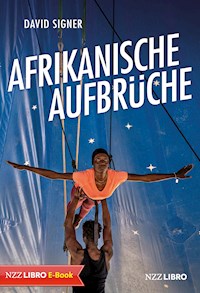

Es gibt keinen Kontinent, auf dem die Lebensbedingungen für die Mehrheit so hart sind wie in Afrika. Aber zugleich existiert wohl keine andere Weltregion, in der die Leute so einfallsreich, kreativ und wagemutig sind, wenn es darum geht, Hindernisse zu überwinden. Afrikanische Aufbrüche des Ethnologen David Signer, der bis 2020 als Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung in Senegal lebte, zeigt anhand von 18 Porträts die steinigen, abenteuerlichen und verrückten Lebenswege von afrikanischen Männern und Frauen, denen es trotz aller Widerstände gelang, ihre Wünsche zu verwirklichen: Der Malawier, der schon als Kind in seinem Dorf davon träumte zu fliegen. Heute hat er tatsächlich, nach einer Reihe unwahrscheinlicher Ereignisse, eine Pilotenlizenz. Der frühere Strassenjunge Modou aus Gambia, der später den einzigen Zirkus in Senegal gründet. Der ehemalige Kindersoldat in Kongo, der eine Organisation gegen den Einsatz Minderjähriger im Krieg auf die Beine stellt. Die Frauen in Kinshasa, die gegen alle gesellschaftlichen Normen professionell boxen. Oder die Frauen und Männer in Somalia, die der Tradition trotzen und ihre Töchter nicht beschneiden. Afrikanische Aufbrüche spornt dazu an, auch die waghalsigsten Träume zu verwirklichen; es macht Hoffnung, ohne die Realität auf dem schwierigen Kontinent zu beschönigen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 194

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

David Signer

AfrikanischeAufbrüche

Wie mutige Menschen aufeinem schwierigen Kontinentihre Träume verwirklichen

NZZ Libro

Verlag und Autor danken für den Unterstützungsbeitrag:

walter haefner stiftung

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Der Text des E-Books folgt der gedruckten 1. Auflage 2021 (ISBN 978-3-907291-50-4)

© 2021 NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel

Umschlaggestaltung: Weiß-Freiburg GmbH, Freiburg i. B.

Umschlagbild (Zirkus in Senegal): Katja Müller

Gestaltung, Satz: Marianne Otte, Konstanz

Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werks oder von Teilen dieses Werks ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.

ISBN 978-3-907291-50-4

ISBN E-Book 978-3-907291-51-1

www.nzz-libro.ch

NZZ Libro ist ein Imprint der Schwabe Verlagsgruppe AG.

EINLEITUNG

Leben in Afrika

Ein belebter Innenhof in Dakar. (Bild: Katja Müller)

Der rosa Coiffure-Salon von Ngoné Niang (links) ist eine Oase in Gouye Sapout, einem ärmlichen Quartier in Dakar. (Bild: Katja Müller)

In diesem Buch werden Afrikaner und Afrikanerinnen porträtiert, die durch ihren Mut und ihre Kreativität beeindrucken: Der junge Malawier, der schon als Dorfkind davon träumte, einmal fliegen zu können; die anderen lachten ihn aus. Heute hat er eine Pilotenlizenz. Das Strassenkind aus Gambia, das es nach Dakar verschlug. Ein paar Jahre, Zufälle und hartes Training später gründete er den ersten und bis heute einzigen Zirkus in Senegal. Die junge Frau, die in Kinshasa im Keller des Stadions, wo einst Muhammed Ali auftrat, trainiert, um sich als Profiboxerin durchzuschlagen. Der blinde Kenianer, der in seinem Dorf zusammen mit anderen behinderten Bewohnern ein Gemeinschaftsfeld unterhält. Der Kindersoldat, der nach Jahren endlich seine Miliz verlassen konnte und eine Organisation gründete, die Jugendlichen in derselben Situation hilft. Der Mann, der in Burkina Faso den vielleicht typischsten Frauenberuf ausübt – er ist «Hebamme». Die Frau, die in Ghana, dem möglicherweise frommsten Land der Welt, einer Atheistenvereinigung vorsteht. Die waghalsigen Männer und Frauen, die sich in Somalia gegen die Mädchenbeschneidung engagieren. Der LGBT-Aktivist in Senegal, einem Land, wo auf Homosexualität immer noch die Gefängnisstrafe steht. Der Gambier, der nach einem Studium in St. Gallen auf eine Karriere in der Schweiz verzichtet und in seine Heimat zurückkehrt, wo er eine Backsteinbrennerei gründet und sich mit einer absurden Diktatur herumschlagen muss.

Es geht nicht darum, mit diesen (Über-)Lebenskünstlern ein idealisiertes, rosiges Bild von Afrika zu zeichnen. Gerade wer weiss, wie widrig die Umstände auf dem Kontinent sind, wird solche Unerschrockenen umso mehr bewundern. Sie ähneln Seiltänzern, die jederzeit abstürzen könnten, aber weitermachen; angesichts von Hindernissen werden sie nicht entmutigt, sondern mobilisieren noch mehr Einfallsreichtum und Energie.

Im Folgenden soll die wirtschaftliche, politische, soziale und kulturelle Welt, in der sich diese Helden des Alltags bewegen, etwas ausgeleuchtet werden. Dadurch werden die Schwierigkeiten, denen sie bei der Verfolgung ihrer Träume und ihrer Selbstverwirklichung begegnen, umso deutlicher.

Bei Afrika neigt man zum Extremen

Afrika ist eben beides: In keinem anderen Kontinent sind die Lebensbedingungen für die Mehrheit der Menschen wahrscheinlich so hart wie in Afrika; zugleich gibt es wohl keine andere Weltregion mit so viel Lebensfreude, Gelassenheit, Widerstandskraft, Improvisationstalent, unerschütterlichem Optimismus und sozialem Zusammenhalt. Und nirgendwo sonst ist die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen so frappant: Das Handy neben der Strohhütte, moderne Chemie neben Geister- und Hexenglauben. In Afrika kann man lernen, mit Ambivalenzen und Widersprüchen umzugehen (die Brücke sind, nebenbei gesagt, oft der Humor und das Gelächter).

Aber Aussenstehende neigen in Bezug auf Afrika oft zu Schwarz-Weiss-Malerei. Entweder ist man Afrooptimist oder Afropessimist, Idealist oder Zyniker. In den 1990er-Jahren galt es als hoffnungsloser Kontinent. Zehn Jahre später war alles anders. Auf einmal wurde Afrika wegen der eindrucksvollen Wachstumsraten als «neues Asien» gehandelt. Die Mehrheit der Bevölkerung merkte jedoch kaum etwas von diesem Aufschwung. Mit dem Fall der Rohstoffpreise sank dann auch das Wachstum schon bald wieder. Im Coronajahr 2020 schlitterte das subsaharische Afrika in eine Rezession und die Verschuldung kletterte in astronomische Höhen. Die Zahl der Armen geht weltweit zurück, ausser in Afrika. Die einseitige Abhängigkeit des Kontinents von Öl, Metallen und landwirtschaftlichen Produkten konnte während der fetten Jahre nicht überwunden werden und belegte diverse Länder mit dem «Ressourcenfluch»: Die Elite lebt bequem von einer automatisch fliessenden Rente, erachtet es nicht für nötig, die Wirtschaft zu diversifizieren und pflegt Klientelismus und Korruption. Zudem hängen immer noch viele Länder wie zu kolonialen Zeiten von einem einzigen Bodenschatz ab.

Aber trotz allem muss man sich sowohl vor Dämonisierung wie vor Beschönigung hüten. Auch Afrika wird von Grautönen geprägt. So wird als Beispiel für die Modernisierung Afrikas oft auf die rasante Urbanisierung und die Verbreitung von Handys und Internet verwiesen. Einerseits ist Afrika mit seinen jungen Konsumenten zweifellos ein interessanter Absatzmarkt, von Neugierde und Offenheit geprägt. Andererseits müsste der Kontinent aber für einen nachhaltigen Aufschwung vor allem als Produktionsstandort attraktiver werden. Und hier zeigt sich, wie oberflächlich die Modernisierung oft ist. Häufig mangelt es an Infrastruktur, Zulieferern und qualifiziertem Personal. Die rechtlichen Verhältnisse sind oft unklar, die Bürokratie kompliziert, zähflüssig und korrupt.

Das tägliche Malaise

Afrika hat es von wenigen Ausnahmen abgesehen nicht geschafft, die Boomjahre auszunützen, die Gewinne sinnvoll zu investieren und die Wirtschaft zu diversifizieren, um von der einseitigen Rohstoffabhängigkeit wegzukommen. Eine kleine Elite hat sich bereichert, die Situation der Mehrheit verbesserte sich kaum. Zwar gibt es nun in vielen Stadtzentren glitzernde Hochhäuser und Luxusboutiquen, aber in den Wohnquartieren von Lagos, Kinshasa, Dakar oder Libreville sieht es immer noch ähnlich aus wie vor 20 Jahren. Bis heute beherrschen staubige, ungeteerte Strassen das Bild, die während der Regenzeit unpassierbar werden; überschwemmte Hauseingänge, stinkende Abwasserkanäle, wilde Mülldeponien und Malariamücken machen den Alltag zum Vabanquespiel, während man Trinkwasser von einem öffentlichen Brunnen nach Hause schleppen muss und das nächste Spital am anderen Ende der Stadt liegt. Abends, wenn man den Strom für Licht und Ventilator am nötigsten hätte, fällt er aus, und all die herumlungernden Jungen zeigen, dass die Arbeitslosenrate so hoch ist, dass sie gar nicht erst erhoben wird. Einen festen, bezahlten Job zu haben ist die Ausnahme. Und selbst Staatsangestellte erhalten ihren Lohn oft monatelang nicht. Die meisten wursteln sich nach wenigen Schuljahren mit Gelegenheitsjobs im informellen Sektor durch. Polizisten, die der Bevölkerung unter absurden Vorwänden Geld abpressen, sind oft der einzige «Service public». Auf dem Land lebt das Gros der Bevölkerung von Selbstversorgung. Aber auch all die Kleinbauern kommen nicht ohne Bares, zum Beispiel für das Schulgeld, über die Runden. Zugleich fehlt ihnen der Zugang zu verbessertem Saatgut oder zu Informationen für eine Intensivierung der Landwirtschaft.

Dieses desolate Bild wurde nur oberflächlich übertüncht durch die enormen Einnahmen einer politisch-wirtschaftlich Elite. (Selbst wo Staatsbetriebe privatisiert wurden, hat die Regierung oft nach wie vor privilegierten Zugang zu den Futtertrögen, vor allem in Ländern, in denen die Präsidenten und ihre Entourage seit Langem an der Macht sind.) Falls es nun im Gefolge von Covid-19 zu einem Rückfall in die 1990er-Jahre kommt, könnte die Situation allerdings noch dramatischer werden als damals. Denn durch die Einnahmen wurden hohe Erwartungen geweckt, die Unterschiede zwischen Arm und Reich haben sich verstärkt, was zu Neid, Ressentiment und Revolten führen könnte. Zudem ist die Bevölkerung in der Zwischenzeit enorm gewachsen. Man geht davon aus, dass sie sich bis zum Jahr 2050 verdoppeln wird, das heisst, sie wird dann mehr als zwei Milliarden umfassen. So wie es jetzt aussieht, können für diese neue Generation niemals genug Arbeitsplätze geschaffen werden. Jegliches Wirtschaftswachstum wird «weggefressen».

Der Mythos vom Mittelstand

Der angeblich gewaltig gewachsene Mittelstand wird sich als das herausstellen, was er jetzt schon ist: eine Chimäre. 315 Millionen Menschen zählen laut der Afrikanischen Entwicklungsbank auf dem Kontinent zur Mittelschicht. Das wäre fast ein Drittel. Aber das ist nichts als Zahlenzauberei. Denn die Entwicklungsbank zählt jeden mit mehr als 2 Dollar pro Tag zum Mittelstand. Damit ist aber auch in Afrika kein menschenwürdiges Leben möglich.

Afrika ist entgegen einem verbreiteten Vorurteil nicht arm. Punkto Bodenschätzen ist es wohl der reichste Kontinent, und es gibt auch in Afrika Reiche und Superreiche: laut vorsichtiger Schätzung 55 Milliardäre und 2500 Millionäre. Doch viele zahlen keine Steuern und deponieren ihr Geld im Westen, anstatt es vor Ort zu investieren.

Falls die afrikanische Wirtschaft in den nächsten Jahren stagniert, dürften angesichts der Kluft zwischen der armen Mehrheit und einer Minderheit, deren Reichtum weithin als illegitim betrachtet wird, die Verteilkämpfe zunehmen. Ein typisches Beispiel ist das oft als Wunderland gepriesene Äthiopien, das inzwischen von ethnisch geprägten Kämpfen zerrissen wird. Besonders brisant sind solche Auseinandersetzungen dort, wo sich ethnische, religiöse und ökonomische Konflikte überlappen, wie im Sudan, in Zentralafrika, in Nigeria oder früher in Côte d’Ivoire.

Fehlende Infrastruktur

Das subsaharische Afrika wurde gewissermassen direkt aus der prä- in die postindustrielle Ära katapultiert. Das ermöglichte es dem Kontinent, beispielsweise den Ausbau eines funktionsfähigen Telefonnetzes zu überspringen. Manche Beobachter schwärmen von der Verbreitung der Mobiltelefone in Afrika und deren vielfältigen Möglichkeiten. So können Bauern beispielsweise jederzeit genaue Wetterberichte erhalten und sich aus unabhängigen Quellen über die Abnahmepreise ihrer Produkte informieren. Auch bei Demokratiebewegungen spielen sie eine grosse Rolle, beispielsweise beim unblutigen Sturz des langjährigen Diktators Compaoré in Burkina Faso oder von Bashir im Sudan.

Aber dieses Überspringen einer Entwicklung, die in Europa mehr als ein Jahrhundert in Anspruch nahm, führt zu seltsamen Ungleichzeitigkeiten. So kann ein Betrieb heute zwar die internationale Logistik per Computer abwickeln, aber ein Lastwagen braucht dann für die 800 Kilometer von Abidjan nach Lagos fünf Tage wegen der schlechten Strassen und all der Schikanen durch Polizisten und Zöllner. Modernisierung bedeutet eben nicht nur Import von Technologie, sondern sollte einhergehen mit sozialer und kultureller Entwicklung.

Die Ursachen der Armut

Im Afrika südlich der Sahara haben Urbanisierung, Zentralisierung und Staatenbildung lange nur vereinzelt stattgefunden. Im grossen Massstab haben sie, wie auch die Alphabetisierung, erst mit der Kolonialisierung eingesetzt. Bis heute ist in vielen Teilen Afrikas der Staat schwach; die wesentlichen sozialen Einheiten sind die Ethnie, die Dorfgemeinschaft und der Clan. Das geht einher mit einer wenig ausgeprägten Arbeitsteilung und dem Vorherrschen der Selbstversorgungswirtschaft sowie einem grossen, relativ unproduktiven informellen Sektor. Die Institutionen sind wenig entwickelt, die Identifikation der Bürger mit dem Staat ist minimal. Da informelles Wirtschaften dominiert, sind Steuereinnahmen entsprechend irrelevant für den Staat. In vielen Fällen finanziert er sich durch Renten aus den Rohstoffvorkommen. Diese automatischen Einnahmen ermöglichen es den Regierenden, ein loyales Heer von «Klienten» zu unterhalten, anstatt die Politik auf die Bedürfnisse der Steuerzahler auszurichten.

Das Bejubeln des afrikanischen Wirtschaftswunders ab 2000 war oft naiv. Dieser angebliche Boom hat kaum Arbeitsplätze geschaffen. Insgesamt haben nur etwa 15 Prozent der Afrikaner im erwerbsfähigen Alter eine Lohnarbeit. Ein Drittel von ihnen ist im Durchschnitt beim Staat angestellt, in rohstoffreichen Ländern steigt dieser Anteil bis auf zwei Drittel. Nur 3 Prozent der Afrikaner im erwerbsfähigen Alter leisten Lohnarbeit im industriellen Sektor. Das heisst, selbst in einem Land, das wirtschaftspolitisch vieles richtig macht wie etwa Rwanda, braucht die Entwicklung viel Zeit. In zahlreichen Ländern, wie etwas Kongo-Kinshasa, unternimmt die Regierung jedoch kaum Anstrengungen für einen Strukturwandel.

Die Bedeutung der Emigration

Die massive Abwanderung aus Afrika zeigt ein ähnliches Janusgesicht. Natürlich ist es paradox, von Aufschwung zu sprechen, wenn die meisten Jungen eigentlich den Kontinent am liebsten verlassen würden. Zugleich sind es jedoch auch nicht die Allerärmsten, die sich auf den Weg nach Europa machen. Es ist blauäugig zu meinen, man könne den afrikanischen Exodus einfach durch Entwicklungshilfe stoppen. Die gegenwärtige Emigration kann auch als Zeichen des Fortschritts gelesen werden: Oft gehören die Auswanderungswilligen zur unteren Mittelschicht, die dank einer gewissen Ausbildung die Ambition hegt, der Armut und der Enge der Herkunft zu entkommen.

Die ökonomischen Schwierigkeiten des Kontinents erklären sicher zum grossen Teil, warum so viele Afrikaner auswandern wollen. Aber eine isolierte Betrachtung der Wirtschaft wird den Lebensbedingungen der Bevölkerung nicht gerecht. Die Wirtschaft wird erst verständlich im Zusammenspiel mit den sozialen und kulturellen Gegebenheiten, die den Alltag der Menschen prägen. Zur Veranschaulichung kann man sich einen typischen Quartierladen anschauen, wie man ihn von Dakar bis Daressalam findet.

Der Begriff von Eigentum ist weniger strikt als in Europa

Die Senegalesen – wie Kunden in vielen anderen afrikanischen Ländern auch – kaufen in ihrer «Boutique» alles in kleinen Portionen ein. Sie lassen sich etwas Kaffee in ein Plastiksäcklein abfüllen, kaufen drei, vier Zuckerwürfel, eine Ration Butter und eine einzelne Zigarette. Man könnte annehmen, das habe mit den begrenzten Mitteln tun, aber diese Erklärung ist unlogisch. Unter dem Strich käme es nämlich billiger, jeweils eine ganze Dose Kaffee oder eine Schachtel Zucker zu kaufen.

Der wahre Grund ist, dass Horten in Afrika schwierig ist. Das Päckchen Zigaretten wäre in kurzer Zeit leer, weil sich alle davon bedienen würden. «Es hat ja genug», würde man sagen. In einer typischen senegalesischen Wohnung herrscht ein beständiges Kommen und Gehen. Gastfreundschaft wird grossgeschrieben. Ist gerade Essenszeit, wird auch ein Fremder sofort eingeladen. Umgekehrt sieht der zufällige Besucher nichts Böses dabei, sich von herumliegenden Bonbons, Früchten oder Zigaretten zu bedienen. Das kann so weit gehen, dass das Fahrrad im Hinterhof immer mal wieder verschwindet, weil ein Gast oder ein Wächter gerade irgendwohin fahren musste. «Es wurde ja momentan nicht gebraucht», wird dann zur Verteidigung vorgebracht. Wer viel hat – und seien es nur Zuckerwürfel –, zeigt, dass er mehr besitzt, als er zum unmittelbaren Konsum benötigt. Also wird es ihm auch nicht weh tun, wenn am Abend etwas davon fehlt. Der Begriff von Eigentum ist weniger strikt als in Europa.

Eine Bitte abzuschlagen ist unhöflich

Dasselbe mit Kleidern: Wer einen Schrank voller Hosen und Hemden hat, kann ohne Weiteres ein Stück für ein paar Tage entbehren, lautet die Logik. Insbesondere unter Verwandten wird die Garderobe oft als Gemeingut betrachtet. Das Ausleihen kann länger dauern, bis zum Nimmerwiedersehen. Aber wer in so einem Fall «Diebstahl» schreit, macht sich lächerlich. Im besten Fall wird man vor der Inbesitznahme gefragt. Ein Besucher sagt: «Oh, dieser Wecker gefällt mir. Ich muss morgen früh raus. Kann ich ihn mitnehmen?» Man weiss, dass man bei einem Ja den Wecker nie mehr wiedersieht; aber nicht die Frage gilt als unhöflich, sondern ein «Nein» als Antwort. Deshalb wählen Senegalesen dann oft einen Umweg: «Der Wecker gehört meinem Bruder, ich kann ihn nicht weggeben» oder «leider brauche ich ihn morgen früh unbedingt».

Hat man sich verabredet und der andere kann nicht kommen, wird er einfach nicht auftauchen – ohne sich zu entschuldigen. Versucht man ihn dann anzurufen, nimmt er das Telefon nicht ab. So kann das tagelang gehen. Der andere hofft einfach, irgendwann sei die Sache vergessen. Das erscheint dem Westler als extrem unhöflich; aber für die Senegalesen wäre es unhöflicher, den Termin zu annullieren.

Freundschaft und Finanzielles gehören zusammen

Teilen ist im subsaharischen Afrika enorm wichtig. Die Qualität einer Freundschaft bemisst sich an der Bereitschaft zu geben. Eine Freundschaft, die sich nicht auch materiell beweist, ist hohl. Dazu gehören Kredite. Es ist normal, dass man von Bekannten dauernd um Geld angegangen wird. Oft sieht man es nicht wieder. Dafür weiss der Gläubiger, dass der andere in seiner Schuld steht und dass er ihn bei Gelegenheit ebenfalls um einen Dienst bitten kann. Dass man Freundschaft und Finanzielles trennen soll, gilt hier nicht, und eine Freundschaft wird durch die involvierten Interessen nicht entwertet. Das gilt auch in Liebesdingen. Wer mit einer Frau ins Bett geht, schenkt ihr am nächsten Tag etwas. Alles andere wäre unhöflich. Mit Käuflichkeit oder gar Prostitution hat das nichts zu tun.

Das Verhältnis zum Schuldenmachen ist anders; dazu gehört, dass man sich selten bedankt. Hat einem ein senegalesischer Freund einen Dienst erwiesen und man sagt Danke, entgegnet er: «Aber wir sind doch zusammen!» Will heissen: Das ist doch selbstverständlich. Ein Dank stellt die Freundschaft infrage, errichtet Distanz. Zudem wird mit einem Dankeschön die Schuld beglichen, man ist dann quitt. Das ist für Schweizer wichtig, man steht nicht gerne in der Schuld von jemandem. In Senegal ist es umgekehrt. Es ist gut, wenn einem Leute etwas schulden; man weiss dann, dass sie einem in der Stunde der Not die Hilfe nicht verwehren können. Das Ideal ist nicht Autonomie, sondern in ein Netz von Verbindlichkeiten, Schulden, offenen Rechnungen und gegenseitigen Verpflichtungen eingebunden zu sein. So fühlt man sich sicher. Zudem kann man sich durch Hilfe gegenüber Armen Punkte im Himmel holen. Durch einen Dank hingegen macht der Empfänger das Geschenk zum Tausch: Almosen gegen Dankbarkeit.

Generös mit Materiellem, geizig mit Wissen

Teilen ist in Afrika wichtig. Das gilt für Geld und Dinge, aber auch für Raum: Die verbreitete Gastfreundschaft bedeutet, den eigenen Raum zu teilen. Hingegen sind Afrikaner oft zurückhaltend im Teilen von Informationen über ihr Privatleben. Das mag erstaunen, da man Afrika mit Offenheit verbindet. Aber direkte Fragen nach Beruf, Zivilstand oder Kindern, die in Europa zur üblichen Konversation gehören, sind eher verpönt. Unter der Extravertiertheit verbirgt sich Misstrauen. Kurz: Während Westler mit ihrem Wissen freigebig umgehen, hingegen mit Dingen und Raum geizig sind, ist es in Afrika umgekehrt. Vielleicht hat man dort wegen des engen Zusammenlebens ein umso grösseres Bedürfnis nach Gedankenfreiheit: Hat man schon aussen keinen Raum, möchte man sich wenigstens eine innere Privatsphäre erhalten. So sind Antworten auf persönliche Fragen oft vage, ausweichend oder irreführend. Im Westen nimmt man an, die freie Zirkulation des Wissens sei wesentlich für den Fortschritt; im Zeitalter der sozialen Netzwerke hat sich diese Offenheit auch im Privatleben noch intensiviert. In Senegal hingegen kann es passieren, dass man im Sekretariat einer Universität nach der E-Mail-Adresse oder Telefonnummer eines Professors fragt und die Antwort erhält, die sei privat. Vor manchen Ministerien hängen junge Männer herum, die ihre Dienste als «Guide» anbieten. Sie wissen über die Abläufe Bescheid und darüber, wo sich welches Büro befindet. Sogar Informationen, die in Europa als öffentlich gelten, sind hier ein Gut, das verkauft werden kann.

Beziehungen ersetzen Versicherungen und Vorsorge

Solange Geben und Nehmen unter Freunden mehr oder weniger im Gleichgewicht sind, gibt es keine Probleme. Konfliktträchtig wird es, wenn einer viel reicher ist als der andere oder zumindest diesen Anschein erweckt. Damit sind Weisse in Afrika oft konfrontiert. Expats haben den Eindruck, sie würden von ihren Bekannten, die unaufhörlich etwas von ihnen wollen, ausgebeutet, ja ausgesogen. Sie werden misstrauisch und verschliessen sich, weil ihnen scheint, «Freundschaft» sei gleichbedeutend mit «gib mir». Das hat einerseits damit zu tun, dass Weisse a priori als wohlhabend gelten, und andererseits damit, dass der Kontakt zu Ärmeren meist einfacher ist als derjenige zu Wohlhabenden und finanziell Gleichgestellten. Angehörige der afrikanischen Elite schotten sich oft nach unten ab, gerade weil sie wissen, wie gross die Begehrlichkeiten sind, denen man schlecht ausweichen kann.

Die Wichtigkeit der Solidarität hängt mit dem Mangel an sozialen Einrichtungen und funktionierenden Banken zusammen. Die meisten Afrikaner verfügen weder über eine Krankenkasse noch über sonstige Versicherungen. Arbeitslosengelder und Altersrenten gibt es kaum. Einen Bankkredit zu bekommen ist schwierig. Alle diese Leistungen, die in Europa institutionalisiert sind, übernehmen in Afrika Verwandte und Freunde. Grosszügig zu sein ist nicht nur altruistisch, sondern auch eine Absicherung. Der Generöse kann ebenfalls auf Hilfe zählen, falls er in Not gerät.

Wer aus der Solidarität ausschert, wird unter Druck gesetzt

Die verbreitete Armut im subsaharischen Afrika ist sowohl Ursache wie auch Folge dieses Systems. Wer arm ist, kann nicht autonom sein. Er kann nicht auf Erspartes zurückgreifen. Sein Kapital ist sein soziales Netz, das er in Anspruch nehmen kann. Aber es ist auch schwierig, der Armut zu entkommen, wenn man das Erwirtschaftete permanent verteilen muss. Man kann so kaum Geldmittel akkumulieren, die man etwa für den Start eines kleinen Business braucht. Im Gegenteil: Wer anhäuft, macht sich des Geizes und des Egoismus verdächtig. Die afrikanische Ethik der Solidarität ist eher sozialistisch als kapitalistisch. Das egalisierende Sicherheitssystem funktioniert «einmittend», aber auf niedrigem Niveau: Niemand verhungert, aber es reüssiert auch keiner so richtig, ausser er hat den Mut oder die Kaltblütigkeit, sich aus den gegenseitigen Verpflichtungen zu verabschieden. Dann setzt er sich allerdings enormem psychologischen und sozialen Druck aus; er weiss, dass ihm von allen Seiten vorwurfsvolle Missgunst entgegenschlägt, und oft gelten Neid und Hexerei als gleichbedeutend. Der «Geizige» muss fürchten, von rachsüchtigen Zukurzgekommenen krank gemacht oder sogar auf okkulte Art getötet zu werden. Der Glaube an Hexerei, also die Vorstellung, dass man jemandem auf unsichtbare und rein psychische Weise schaden kann, ist in weiten Teilen des subsaharischen Afrika verbreitet. Meist nimmt man an, dass es die gesellschaftlich Schwachen – verwitwete oder kinderlose Frauen, Arme, Alte, Waisenkinder oder Behinderte – sind, die über diese zerstörerische Macht verfügen. Hexerei ist gewissermassen die Waffe der Unterprivilegierten. Und eine Möglichkeit für sie, Druck auf die Bessergestellten auszuüben, ihrer Pflicht zur Verteilung nachzukommen. Diese Sanktionsdrohung ist im Allgemeinen durchaus wirksam: Die Angst vor den Neidern ist in Afrika weitverbreitet, und je reicher und mächtiger jemand ist, umso mehr gibt er für Heiler, Marabouts, Witchdoctors, Féticheurs, Grisgris, Amulette, Rituale und Opfer aus, die ihn schützen sollen.

Die Wirtschaft wird in dieser Weltsicht als ein Nullsummenspiel aufgefasst: Es geht um einen Kuchen, der verteilt wird. Wenn einer mehr hat, hat der andere weniger. Jeder Gewinn geht auf Kosten eines anderen und weckt Ressentiment und Missgunst. Eine Vergrösserung des Kuchens, Wachstum, Entwicklung und Win-win-Situationen kommen in dieser Gleichung nicht vor.

Gegenseitige Abhängigkeit statt Autonomie

Sparen, Kapital anlegen, investieren – das widerspricht den traditionellen sozialen Normen und Zwängen. Die Senegalesen schimpfen zum Beispiel gerne darüber, dass alle Läden den Libanesen gehören, so wie es in Ostafrika meist die Inder sind, die die Shops besitzen. Tatsache ist, dass Afrikaner selbst oft keine Läden eröffnen, weil dann alle Verwandten und Möchtegern-Verwandten herbeiströmen und sagen, komm, gib mir doch einen solchen Ventilator, du hast ja 100 davon hier, das tut dir nicht weh. Sie vergessen, dass er mit dem erwirtschafteten Geld nachher wieder neue Waren einkaufen muss.

Das Ideal in diesem Sozialsystem sind nicht Autonomie und Freiheit, sondern gegenseitige Abhängigkeit. Es soll maximale Interdependenz und Kohäsion hergestellt werden. Die Gruppe steht über dem Individuum: «Ich bin, weil wir sind», lautet das Credo.

Typisch in einer afrikanischen Stadt sind all die unfertigen Häuser. Die unverputzten Mauern mit den herausragenden Armierungseisen geben dem Stadtbild etwas Unfertiges und Improvisiertes; man hat den Eindruck einer einzigen, riesigen Baustelle. Oft handelt es sich bei den Gebäuden um Rohbauten; manchmal wird auch ein Stockwerk gebaut, und erst nach Jahren kommt eine zweite Etage darauf, aber ohne definitives Dach, sodass die Möglichkeit für ein weiteres Stockwerk besteht. Die gestaffelte Bauweise hat mit der Finanzierung zu tun. Man spart nicht oder nimmt nicht einen Baukredit auf, um dann das ganze Haus auf einmal fertigzustellen. Sondern man baut jeweils ein bisschen, sobald man wieder etwas Geld beisammenhat. Denn es ist unmöglich, lange zu sparen, ohne etwas davon an Bedürftigere abgeben zu müssen. Umgekehrt ist Geld, das in Land und Gebäude investiert wurde, nicht mehr flüssig, also nicht mehr für andere verfügbar. Man kann dann den Bittstellern mit gutem Gewissen entgegnen: «Ich bin nicht liquid.»