Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: FCEChile

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

Un análisis basado en un desconocido conjunto de textos de Alberto Edwards, además de otros como La fronda aristocrática, son la base de esta obra, que también considera su actividad política para identificar los antecedentes de su ideario conservador, dar a conocer su evolución hacia planteamientos reaccionarios y señalar el que consideró el régimen más adecuado para hacer frente a la modernidad democratizadora del siglo XX, es decir, el autoritarismo dictatorial. Alberto Edwards fue un político que utilizó la historia para sustentar su ideología conservadora y elitista, lo que explica su entusiasta defensa de la dictadura de Carlos Ibáñez y su lamentada participación como ministro en ella. Con una reflexión sobre el papel de la historia en la sociedad, este libro explica la naturaleza esencialmente política del quehacer intelectual e historiográfico de Edwards, el que contrastado con la medida que él señaló como evidencia para evaluar cualquier política, es decir, la experiencia, debe ser evaluado como un fracaso. Al menos momentáneamente pues sus planteamientos periódicamente se rehabilitan y, además, es conocido que sirvieron de sustento a la dictadura iniciada en 1973. Alberto Edwards, profeta de la dictadura en Chile es una obra fundamental e imprescindible para conocer y analizar la evolución del autoritarismo conservador en Chile en el siglo XX.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 506

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sección de Obras de Historia

Alberto Edwards, profetade la Dictadura en Chile

Primera edición, fce Chile, 2024

Sagredo Baeza, Rafael

Alberto Edwards, profeta de la dictadura en Chile / Rafael Sagredo Baeza. – Santiago de Chile : fce, 2024

340 p. : ilus. ; 21 × 14 cm – (Colec. Historia)

ISBN 978-956-289-347-3

1. Chile – Política y gobierno – Siglo xx 2. Historia – Chile – Siglo xx 3. Edwards, Alberto, 1874-1932 – Vida y obra I. Ser. II. t.

LC F3095 E48 Dewey 983.063 S718a

Distribución mundial en habla española

© Rafael Sagredo Baeza

D.R. © 2024, Fondo de Cultura Económica Chile S. A.

Av. Paseo Bulnes 152, Santiago, Chile

www.fondodeculturaeconomica.cl

Fondo de Cultura Económica

Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México

www.fondodeculturaeconomica.com

Coordinación editorial y diagramación: Fondo de Cultura Económica Chile S. A.

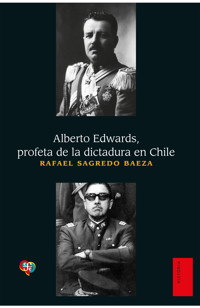

Fotografías de portada: superior: retrato de “S.E. don Carlos Ibáñez del Campo” en la página social de El Mercurio del 3 de diciembre de 1927, con motivo de su matrimonio con Graciela Letelier Velasco, Archivo Fotográfico Fundación Telefónica (fuente: Las Fuerzas Armadas de Chile. Álbum histórico); inferior: Augusto Pinochet retratado por Chas Gerretsen el 18 de septiembre de 1973 en la iglesia de la Gratitud Nacional. Fotomuseo de los Países Bajos.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra —incluido el diseño tipográfico y de portada—, sea cual fuere el medio, electrónico o mecánico, sin el consentimiento por escrito de los editores.

ISBN978-956-289-347-3

ISBN Digital978-956-289-352-7

Diagramación digital: ebooks [email protected]

ÍNDICE

Edwards y la solución autoritaria

Genealogía del autoritarismo en Chile

Orden y gobierno

Gobierno autoritario

Democracia y crisis política

Un poder fuerte y personal

Fascismo y democracia

La democracia, un régimen imaginario

El derrumbe de la dictadura y el ocaso de un ideal

Colofón

Evidencia documental. Textos de Alberto Edwards

Cuando las repúblicas perecen

La crisis política y la realización de la república

Problemas políticos de actualidad

“El fascismo”

Aspectos económicos de la actualidad

Y primero de lo mismo

Recuerdos personales sobre los sucesos que ocasionaron el derrumbe de la administración Ibáñez

Valor de la investigación histórica

Bibliografía y fuentes

Agradecimientos

Para mi nieta Paz, cuyo nombre, en toda época y lugar, alude, junto con la libertad y la dignidad, a la expectativa de cualquier comunidad humana.

EDWARDS Y LA SOLUCIÓN AUTORITARIA

“He sido profeta…,

no me he convertido a última hora

a las ideas que hoy profeso”.

Alberto Edwards, 31 de agosto de 1928.

La historia es significativa para la humanidad cuando se esfuerza por buscar lo que considera la verdad. Cuando quienes la cultivan se esmeran por comprender el comportamiento humano y sus circunstancias en su complejidad, y atendiendo a las numerosas facetas en que este se expresa. Cuando proporciona explicaciones plausibles sobre el cómo, el dónde, el cuándo y el porqué de los hechos, personas y procesos que aborda. Cuando ofrece precedentes indiscutibles, por estar fundados y analizados, para ser aprovechados por la ciudadanía para un discernimiento libre e informado sobre los desafíos y oportunidades que se le presentan. Estas son algunas de las formas que tiene la historia de contribuir a fortalecer los valores de las sociedades democráticas, libres y plurales, pues se presenta como instancia de libertad y razonamiento crítico y no como instrumento de amenaza e incertidumbre.

En una época en que se confunde la historia con la política, con el activismo político y con la ideología, desvirtuando y prescindiendo de las cualidades del conocimiento histórico, como la de promover el pensamiento crítico, esencial para formar a la ciudadanía y fortalecer la democracia; cuando algunos pretenden transformar la historia en profecía redentora y otros someterla a los requerimientos de la política contingente o de alguna ideología, es oportuno dar a conocer un ejemplo, y sus consecuencias, de ese tipo de proceder a través de un caso que involucra al considerado como uno de los más trascendentes historiadores chilenos.

Consciente de que la práctica de la historia es también una explicación del presente, y que ella está en constante diálogo con la contemporaneidad, ofrezco un texto que, aprovechando los escritos y hechos públicos protagonizados por el versátil, imaginativo y vital Alberto Edwards, tiene entre sus objetivos identificar el origen de su oráculo autoritario; exponer la reivindicación y justificación del régimen dictatorial que constantemente anheló y patrocinó; revelar el dramático fin de su vida política en medio de la frustración coyuntural de su profecía antidemocrática y advertir sobre la interesada sobrevivencia de su interpretación histórica. Vigencia que ha hecho posible su reparadora transformación de político arruinado en historiador valorado, autor del que ha sido considerado por muchos el texto histórico más agudo e influyente alguna vez publicado en Chile. Que en realidad, como la mayor parte de sus ensayos, constituyen un alegato político sustentado en la historia. En los que también incluyó la memoria de su actuación como ministro y consejero de Carlos Ibáñez durante los días más aciagos de la dictadura que el general encabezó.

Alberto Edwards fue un hombre que tuvo la pretensión de mirar el futuro, pero que lo hizo capturado por el pasado, por obsesiones y temores que lo llevaron a transformar su visión del pretérito en el destino de Chile. Obviando la evolución mundial y nacional, interpretándola como un riesgo, se empeñó en difundir una visión de la historia que en realidad era un proyecto político, una ideología, para cuyo servicio usó y abusó de la historia, intentando así conjurar los peligros que en su opinión acechaban al país. Difundió un oráculo que paradójicamente se encontraba en el pasado. Esbozó una idea, una utopía pretérita, la del “Estado en forma”, en la que el orden, la autoridad y la jerarquía resultaban los valores esenciales e indispensables, y a causa de ella concluyó su vida política dramáticamente. Sin duda fue uno de esos sujetos —de todos los tiempos— que Alexis de Tocqueville, a propósito de la contemporaneidad que vivió, denunció que daban forma a un mundo “donde el amor al orden se confunde con la devoción a los tiranos”.1

Como evidencia de la interpretación ofrezco dos series de artículos de Edwards, “La crisis política y la realización de la república”, aparecida en El Mercurio en octubre de 1923, y “Problemas de actualidad política”, publicada en el mismo diario entre agosto y noviembre de 1928. Junto con estas incluyo otros textos sobre la contingencia política que Edwards escribió y publicó entre 1928 y septiembre de 1930, en pleno auge de la dictadura de Carlos Ibáñez. Además transcribo, como aporte al conocimiento del político y ensayista, un artículo de 1912, “Cuando las repúblicas perecen…”, en el que identifica el síntoma que expone a las naciones a caer en el “gobierno de uno solo”; y otro de 1932, publicado póstumamente, y cuyo título, “Valor de la investigación histórica”, y el momento en que se publicó, reflejan su trascendencia. Por último, también reproduzco su “Memorándum. Recuerdos personales sobre los sucesos que ocasionaron el derrumbe de la administración Ibáñez”, aparecido en abril de 1932, días después de su fallecimiento. Todos textos con planteamientos que anteceden, profundizan, confirman, extreman e, incluso, relativizan los postulados que este reconocido hombre público sostuvo durante su vida política. De ahí la relevancia de conocerlos y estudiarlos y, así, contribuir a remediar un interesado olvido.

La mayor parte de los textos que forman la evidencia documental de este libro han sido omitidos por prácticamente todos los estudiosos que ponderan a Edwards, comenzando por su contemporáneo, ¿amigo?, ¿conocido?, Raúl Silva Castro, quien en 1933 publicó su Don Alberto Edwards. Biografía y bibliografía, en que dejó fuera de su “prolija” enumeración de artículos del que califica como “uno de los mejores intelectuales de Chile de todos los tiempos”, precisamente una de las series que se transcriben en estas páginas. Aquella en que Edwards se expresa con elocuente vigor en contra de la democracia y se declara “teóricamente” monárquico.

Aunque es una fuente esencial para conocer de la vida y publicaciones de Edwards, la información bibliográfica sobre este que ofrece Silva Castro no ha sido totalmente aprovechada por quienes se han ocupado de analizar el pensamiento e ideología de quien en ocasiones suscribió sus artículos como E.U.P. (El Último Pelucón). Incluso, a pesar de conocida, sin explicación ha sido obviada y omitida, tal vez por su contenido, en particular por quienes se han dedicado a ponderar a Edwards. Así ocurre, por ejemplo, con la serie de 1928 en la que el también analista de la realidad mundial ofrece un explícito y argumentado entusiasmo por el fascismo, Mussolini y el tipo de régimen que este encabezaba, proyectándolo a Chile.

Más incomprensible resulta que los entusiastas investigadores y promotores de la obra del historiador Alberto Edwards ignoren su calidad de político activo y, reconociendo su condición de impulsor del autoritarismo y su ideología conservadora, no hayan considerado realmente el “Memorándum” con que pretendió reivindicarse luego de su participación en la dictadura de Ibáñez, y en el que a propósito de su derrumbe en medio de días trágicos, reconoció implícitamente el fracaso del ideal que había postulado desde fines del siglo xix.

El político Alberto Edwards Vives se inició públicamente en 1891, a los 17 años, cuando junto a otros jóvenes amigos editó una hoja antibalmacedista. En 1896 se recibió de abogado en la Universidad de Chile y en 1899 publicó en la Revista de Valparaíso sus “Reflexiones sobre los principios y resultados de la Revolución de 1891”, su primer ensayo político fundado en la evolución histórica de Chile. Ya en el siglo xx destacó como observador de la realidad nacional, articulista en diversos medios escritos y conferencista, siempre abordando la realidad política, sus protagonistas y sus actuaciones. Edwards aprovechó cada instancia que se le presentó para difundir e insistir en sus planteamientos ideológicos, los que también ofreció a través de sus ensayos históricos.

Diputado entre 1909 y 1912, se desempeñó como ministro de Hacienda entre 1914 y 1915, y cofundó el Partido Unión Nacionalista a mediados de la década de 1910. Continuamente interesado en la realidad política nacional, que en lo que respecta al parlamentarismo y sus prácticas deploraba y combatió con empeño, simpatizó con el régimen presidencial creado con la Carta de 1925 y advirtió sobre los riesgos de volver atrás. En noviembre de 1926 fue nombrado nuevamente ministro de Hacienda hasta febrero de 1927, año en que en agosto inició la publicación de La fronda aristocrática.

Decidido partidario del general Ibáñez y su régimen, participó como ministro en su gobierno en dos oportunidades, entre octubre de 1930 y abril de 1931, y en los postreros días de la dictadura, entre el 23 y 26 de julio de 1931. Su trayectoria, siempre vinculada a la política, no le impidió desempeñarse como funcionario público, con cargos y responsabilidades relevantes, escribir ficción, fundar revistas, organizar un censo, preocuparse de la división político-administrativa nacional y, en fin, ocuparse de las más diversas materias. Por ejemplo, en sus columnas de revistas como Pacífico Magazine, la que fundó, dirigió y financió, o de El Mercurio, el periódico de su primo Agustín Edwards McClure, en el que publicó y dio a conocer sus planteamientos más evidentemente antidemocráticos y reaccionarios, muchos de estos, hasta ahora, poco o nada aprovechados para abordar el pensamiento y vida pública de este político conocedor de la historia.

La fronda aristocrática en Chile fue publicada originalmente como una serie de artículos en El Mercurio de Santiago a partir del 13 de agosto de 1927 por E.U.P. “El último pelucón”. Un seudónimo, en realidad una autorrepresentación, que buscó señalar abierta y elocuentemente las posiciones políticas e ideológicas y, también, la condición social del conservador que estaba tras la abreviatura.2 Al año siguiente el conjunto se publicó como libro por la Imprenta Nacional con el nombre de su autor en la portada, Alberto Edwards.

Si en el periódico los textos no fueron acompañados de ninguna gráfica representativa de su contenido, en la primera edición del que avanzado el siglo xx se convertiría en un ensayo histórico-político fundamental, tal vez el más influyente de los de su género publicado alguna vez en Chile, un retrato oficial encabeza el texto. El del “Excmo. Señor General Carlos Ibáñez del Campo. 1927-1933”. Era un homenaje al militar que había asumido la presidencia el 21 de julio, casi un mes antes de que El Mercurio diera inicio a la publicación de los escritos que terminarían conformando La fronda aristocrática.

Reflejo elocuente de la valoración del autoritarismo que Edwards ofrece en su obra cumbre, la fotografía de Ibáñez se complementa e interpreta también a través de los últimos párrafos del libro. En ellos alude a la que consideraba una crisis peligrosa provocada por las transformaciones políticas en un contexto de odios sociales y anarquía espiritual, concluyó que “sólo una solución tenía” el problema planteado a propósito de la organización de un nuevo orden jurídico: “El predominio casi absoluto de un ejecutivo fuerte y hasta cierto punto ‘neutral’”. Entre otras razones, arguyó, porque “la historia nos enseña que en tales crisis se llega siempre a esta fórmula o al desquiciamiento”.3 Frases que resumen el contenido esencial y el objetivo de su ensayo interpretativo, fundado en la experiencia histórica, esto es, la exaltación del hombre fuerte y del autoritarismo dictatorial.

Fotografía incluida en la primera edición de La fronda aristocrática, desapareció desde la segunda en adelante.

A partir de la reivindicación del principio de autoridad, debilitado por el liberalismo, y de la necesidad de respetar las jerarquías sociales, socavadas por la modernidad democrática, pero avanzando más allá de la comprensión histórica y exponiendo cuál era el propósito real de su libro, Edwards aludió en su ensayo directamente a la contingencia y a la efervescente política nacional. Situación que caracterizó como “horas de descontento y dudas” y, aliviado, escribió: “Los acontecimientos que se han desarrollado en Chile desde septiembre de 1924, nos han conducido, como por la mano, a evitar tales escollos. Ellos han colocado a la cabeza de la república a un hombre justo y fuerte, de espíritu recto, de sanas intenciones, no enfeudado a partido alguno, y que, además, mejor que nadie garantiza lo que para el país es ahora esencial: la permanencia de una autoridad ‘normalmente’ obedecida y respetada”.4

Fue el desconocimiento de la obra de Portales, que para Edwards era “el genial creador de un orden político estable”, pero que Lamar Schweyer en su Biología de la democracia, aparecido en 1927, consideró uno más de “los déspotas de ocasión”, la motivación coyuntural que tuvo para escribir La fronda aristocrática.5 Una aguda interpretación de la trayectoria nacional decimonónica cuyo objetivo fue ponderar el orden, la estabilidad y la regularidad institucional, la “república en forma” que había hecho posible el autoritarismo conservador y aristocrático impuesto por Diego Portales gracias a la restauración del sentido jerárquico de la sociedad y, con este, del hábito tradicional de obediencia que explicaba la sumisión del pueblo.

El alegato de Edwards tiene una historia que comienza en el siglo xix y cuya genealogía es preciso identificar para conocer sus antecedentes y comprender el propósito último de sus planteamientos, que se resumen en sentencias como: “La sociedad para subsistir necesita cadenas, espirituales o materiales” o “la libertad y lo orgánico —es decir “en forma” o en orden—, son términos incompatibles”. El sentido político e ideológico de su interpretación fue reconocido implícita y, tal vez, inadvertidamente por el ensayista en el último párrafo de la “Nota preliminar” que abre su libro, firmada en octubre de 1927, y en la que declara que “honradamente, no me he propuesto defender tesis doctrinaria alguna”.

GENEALOGÍA DEL AUTORITARISMO EN CHILE

Para comprender el origen en el Chile republicano de la exaltación del hombre fuerte, del autoritarismo, del orden y de la estabilidad, incluso a costa de la libertad, a través de la imposición del imperio de la violencia, como ocurre en una dictadura, es preciso remitirse a la experiencia traumática vivida por la élite luego de la independencia y hasta 1830, en particular entre 1824 y 1830. Una etapa que, con su afán igualitario y las instituciones republicanas y liberales ensayadas, amenazó el predominio que la aristocracia ostentaba desde la Colonia, propiciando lo que se condenó como “anarquía” al intentar aplicar lo que se consideraron ideologías y abstracciones, es decir, el ideario liberal. Para los pelucones, estanqueros o conservadores de entonces, absolutamente incompatibles con la realidad social.

Verdadero resumen de los peligros que los organizadores del Estado identificaron como amenazas para su obra y el futuro de Chile, pueden considerarse los conceptos asentados en la “Memoria que el ministro de Estado en el Departamento de Hacienda presenta al Congreso Nacional. Año de 1834”, reproducida en el tomo xxii de las Sesiones de los Cuerpos Legislativos de la República de Chile. Tal vez, la primera interpretación oficial de la historia de Chile, y precedente de la concepción conservadora de nuestra evolución nacional. Entre otras razones, para justificar acciones políticas.

El valor de esta fuente se acrecienta además por ser reflejo de una de las principales preocupaciones de la élite a lo largo de la trayectoria republicana de Chile, como lo es la situación económica del país y, por lo tanto, también, de sus intereses y patrimonio. El secretario a cargo de las finanzas públicas, en la primera cuenta luego de su acceso al gobierno en 1830 como parte del grupo conservador encabezado por Diego Portales que derrotó a los liberales hasta entonces en el poder, al exponer las causas del que llamó “desorden del sistema de rentas”, identificó prácticamente uno por uno los temores que habían asolado a las élites conservadoras nacionales en el pasado reciente y, enumerándolos, en el fondo, advirtió sobre su futuro.

El ministro reconoció que las angustias de la hacienda se hallaban en el “origen de la gloriosa revolución que dio al país nueva existencia”, es decir, en la lucha por la independencia, y en los “errores y desaciertos a que nos indujo nuestra inexperiencia”, además del “orden inevitable de los sucesos”. A continuación, Manuel Rengifo señaló otras causas, proyectando a través de ellas los “miedos” de los gobernantes, pero también identificando los “males” que era preciso evitar, para lo cual era necesario aprovechar “los documentos saludables que suministra la historia” que él refirió en su exposición. Transformó, así, el pasado en sustento de la ideología que promovía a través de su análisis histórico con objetivos políticos.

En su relación advirtió que no solo fueron los requerimientos de las campañas de la Independencia los que habían provocado la miseria pública y privada que él enfrentaba; también, el hecho de que después de la victoria faltó cordura, “y entregados a nosotros mismos —aseguró— fuimos fácil presa de la inmoderada ambición de algunos jefes de partido, o el juguete de aquel frenesí democrático que se apodera de la multitud luego que quebranta el yugo y salva las barreras que la habían tenido por largo tiempo reprimida”.

Rengifo censuró la inestabilidad política experimentada entre 1823 y 1830, y la atribuyó a “la perversión de la moral pública que hizo que las revoluciones se repitiesen incesantemente”. Aseguró que entonces se había visto, “aunque sea sensible este recuerdo, conspirar por adquirir un empleo, y volver a conspirar para conservarlo”; mientras la dirección de las rentas “corría igual suerte que el orden político de la república, sujeto a perpetuos vaivenes bajo gobiernos precarios y sin consistencia”.

Precisando las razones de los males de la hacienda pública, el ministro de Estado aseguró que “debe enumerarse entre las primeras, la destrucción de las fortunas particulares”, reflejando así una de las principales preocupaciones de la élite gobernante; siendo otra “la insubsistencia del orden interior, turbado durante veinte años por frecuentes sacudimientos”. Para el gobernante, como para quienes ocupaban el poder desde 1830, las revoluciones eran una “calamidad”, “constantemente unas veces efecto y otra causa del déficit del erario”, además de “impedir toda mejora de la condición social”, entre sus más funestas consecuencias.

Pero, agregó, las revoluciones tuvieron también el efecto pernicioso de que “colocaron siempre en los empleos de hacienda a hombres nuevos y oscuros, sin otro mérito quizá, que el de haberse alistado bajo las banderas de una facción con la esperanza de obtener destino”. Palabras que pueden interpretarse como una censura del acceso a posiciones de poder de sujetos ajenos a la más rancia aristocracia, la que desde la Colonia había dirigido y dominado la sociedad chilena, pero que había sido desplazada del poder entre 1810 y 1830 por los militares e intelectuales.

Como representante de la aristocracia conservadora vencedora en 1830, Rengifo interpretó a su círculo social al denunciar a sus antecesores, en su opinión elevados al poder solo por las circunstancias de la época, censurándolos por “el abandono de sus más esenciales deberes, y los errores en que les hacía incurrir la ignorancia y la ansiedad criminal de adquirir fortuna”. Ponderó la suerte de un gobierno que pudiera regir los destinos de “un pueblo pacífico y amante del orden”, se lamentó porque la administración de la que formaba parte “venía después de unas prolongadas saturnales que habían invertido los principios de la moral política, y erigido en dogmas las máximas de una desenfrenada licencia”.

Aún más, agregó otro cargo a la época anterior a 1830, “el espíritu de innovación propagado como un contagio entre todas las clases de la sociedad”, aprovechando también de ponderar la prudencia en la tarea de reformar las instituciones, además de criticar la “manía de innovarlo todo” y advertir sobre la necesidad de “cautelarse de los sistemas exclusivos y de espíritu de imitación”.

Con sus palabras y conceptos el gobernante reveló los valores que ponderaba, además de los males y los miedos que lo preocupaban y acechaban. Entre ellos, haber visto “sublevarse los ánimos contra las medidas forzosas de represión tomadas por el ejecutivo para contener a los perturbadores”, defendiendo así las acciones de fuerza del gobierno autoritario y conservador iniciado en 1830. Autoridad a cuya “vigilancia perseverante y celo infatigable por conservar la paz doméstica”, aseguró, “debe la república los beneficios de que goza y la halagüeña esperanza de un porvenir aún más venturoso”. Luego de criticar duramente a los “hombres que saben invocar los principios para promover el desorden”, alentar “revoluciones intestinas” y “turbar la quietud doméstica”, el ministro de Hacienda concluyó con un recuento en el que prácticamente no dejó de enumerar ninguno de los temores que preocuparon a los organizadores de la república. Todos, aludidos por el secretario de Estado como característicos de un pasado ya superado, pero de una forma que advertía también sobre los peligros del futuro en Chile.6

Expresión de que los juicios del ministro de Hacienda no eran un planteamiento aislado, sino que la manifestación de una política, son los conceptos que asentó el presidente Joaquín Prieto en el mensaje dirigido “a los pueblos” con que acompañó la Constitución jurada y promulgada el 25 de mayo de 1833. Ahí afirmó que ella daba “a la administración reglas adecuadas a vuestras circunstancias”; que sus redactores habían “despreciado teorías tan alucinadoras como impracticables”; que solo “han fijado su atención en los medios de asegurar para siempre el orden y tranquilidad públicas contra los riesgos de los vaivenes de los partidos a que han estado expuestos”; que ella “destruirá para siempre el móvil de las variaciones que hasta ahora os ha mantenido en inquietudes”; y, por último, y resumiendo el ideario conservador, que el texto “no es más que el modo de poner fin a las revoluciones y disturbios a que daba origen el desarreglo del sistema político en que nos colocó el triunfo de la independencia”.7

La sucesión de gobiernos conservadores y autoritarios, como la subsistencia del “sistema colonial”, en el que los valores de la Iglesia Católica orientaban sin contrapeso la vida social, estimuló a la oposición, que también utilizó la historia para cuestionar el presente, en particular la evolución política republicana. Así lo hizo José Victorino Lastarria en 1844 a través de sus Investigaciones sobre la influencia social de la conquista i del sistema colonial de los españoles en Chile. También Francisco Bilbao con “Sociabilidad chilena”, que apareció el mismo año. Ensayo en el que alude a “la organización despótica que se ha elevado sobre el republicanismo vencido” y a la necesidad de completar la revolución de independencia, es decir, “apoyar la democracia” y destruir “la síntesis autoritaria”, implantando “los principios que la filosofía reconoce con el sello de la inmortalidad”.8

Un programa que todavía en 1859 seguía vigente como parece sugerirlo el artículo de Alberto Blest Gana publicado en La Semana del 6 de agosto en que comenta la realidad nacional. Ahí escribió: “La verdadera república es algo como el huemul de nuestro escudo de armas, que casi nadie ha visto y cuya existencia ponen en duda la mayor parte”. Una representación que avalaba el Cuadro histórico de la administración Montt escrito según sus propios documentos, que Lastarria publicó en 1861, una vez concluido un gobierno que, “aparentando un fiel respeto a la constitución y a las leyes las ha tergiversado a su arbitrio, adaptándolas, por medio de una falaz interpretación, a sus actos”. Una administración, sin embargo, que para Lastarria no era la única responsable “de tan funesto sistema”, pues, y mostrando el objetivo que combatía el liberalismo, “tiene su origen en la constitución de 1833, y en la política conservadora iniciada y sostenida por esa constitución y las administraciones anteriores a la de Montt”.9

Los cuestionamientos al régimen político alcanzaron también a su máxima figura, ungido por la élite conservadora como su organizador, Diego Portales, homenajeado por esta a través de un monumento erigido en 1860 que lo representa con la Carta Fundamental de 1833 en una de sus manos y con la mirada fija en la fachada de La Moneda.10

Monumento a Diego Portales en la plazuela de La Moneda en Santiago de Chile, 1906. http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/632/w3-article-314984.html Una fotografía similar, tomada desde el interior de La Moneda, fue utilizada para ilustrar la portada de la primera edición de La fronda aristocrática.

En una coyuntura efervescente por las expectativas que el acceso al poder del “liberal” José Joaquín Pérez despertó, postergando al que se suponía continuador de la política autoritaria de Montt, Antonio Varas, la historiografía ofreció precedentes históricos que, junto con aludir a un pasado transformado en referencia fundamental, en realidad pretendían orientar el presente. Entre ellos las memorias leídas ante los académicos de la Universidad de Chile, como las de Federico Errázuriz, Chile bajo el imperio de la Constitución de 1828, de 1861, y la de Melchor Concha i Toro, Chile durante los años de 1824 a 1828, de 1862. Ambas centradas en un periodo ya devenido en crítico de la historia nacional que, en virtud de los hechos y personalidades que lo caracterizaban, ofrecía la oportunidad de expresar una posición ante el régimen conservador y autoritario vigente, como ante el liberal existente hasta 1829, cuyo programa se reivindicaba a través de la ponderación de sus instituciones esenciales.

Tal vez provocado por el homenaje oficial, el ya nombrado Lastarria en 1861 se atrevió a publicar un Juicio histórico sobre don Diego Portales,11 una exposición en la que lo caracteriza como “el jefe representante de la reacción colonial”, “un déspota”. Le siguió en 1863 Benjamín Vicuña Mackenna con su Don Diego Portales, dedicado a Lastarria entre otras razones, “por nuestros mutuos propósitos: el odio a la tiranía”, y en el que asentó que el todopoderoso ministro “tuvo una existencia de tirano, y tal es su renombre en todos los ámbitos de América”.12

Ambos autores previnieron los efectos que podrían causar sus escritos. Vicuña Mackenna pronosticó que “sus admiradores y secuaces nos acusarán de haber recargado de sombras un cuadro en el que solo debían brillar vívidos campos de luz”, mientras que, consciente de que su juicio sería polémico, Lastarria se adelantó a escribir que “puede ser que yo provoque alguna refutación”. La que efectivamente llegó a través del texto El ministro Portales que Ramón Sotomayor Valdés publicó en 1875 en la Revista Chilena y en el que, junto con ponderar su obra como gobernante con frases como “Portales legó a la república toda una organización” y fue “el severo guardián del orden público”, aludió a “quienes pretenden someter a inventario las obras de este estadista”, y lo diferenció de “los tiranos vulgares que no dejan tras de sí más que el caos”, pues, aseguró, dejó una “inmensa herencia que la república aceptó y conservó con reconocimiento”.13

Mientras tanto, la lucha por la libertad que en el Chile del siglo xix significó combatir el autoritarismo presidencial y promover derechos individuales, fortaleció también las atribuciones del Congreso Nacional e implicó una cada vez mayor injerencia de los partidos en el gobierno, lo que obligó al presidente a atender sus intereses e, incluso, a ceder ante sus presiones. La nueva realidad, expresión de la pérdida de poder de la otrora incontrarrestable autoridad gubernamental, fue la que alentó la efervescencia parlamentaria, y con ella, la inestabilidad y crisis política, todavía coyunturales antes de 1891, desde entonces características del llamado parlamentarismo.

En este contexto, en 1875 se publicó la Historia de Chile durante los cuarenta años transcurridos desde 1831 hasta 1871 que, con los años y considerando que Ramón Sotomayor Valdés solo concluyó los cuatro tomos correspondientes al decenio 1831-1841, terminó siendo reeditada por primera vez entre 1900 y 1903 como Historia de Chile bajo el gobierno del general don Joaquín Prieto. Como hemos advertido, la obra tenía un precedente, la semblanza sobre El ministro Portales en la que Sotomayor Valdés reivindicaba la estabilidad y el orden impuesto por el autoritarismo conservador. Una apreciación que reafirmó en la reedición ampliada del texto, ahora como homenaje, A la memoria de Portales. 1793-1837. Juicios históricos, publicado en 1901, y en el que volvió a ponderar al que califica de “ministro por excelencia…, la encarnación misma del poder”.14 Concluyendo, su nombre, “por más que haya pretendido deslustrarlo y alguna vez denigrarlo un malentendido liberalismo…, ha llegado a simbolizar el patriotismo, el espíritu público y el don de gobierno en el más alto grado”.15

También es antecedente de su historia su desempeño como representante de Chile en México y en Bolivia en la década de 1860, pues en ambos países fue testigo de las luchas que los asolaron, como de sus consecuencias materializadas en la anarquía. Además, en el caso de México y como conservador católico, no dejó de observar con preocupación la actuación de Benito Juárez respecto de la Iglesia.16 Incluso simpatizó con el imperio de Maximiliano, tanto como para que en sus notas autobiográficas, luego de evocar su relación, se preguntara: “¿Qué dirían algunos de mi republicanismo?”.17

Sotomayor Valdés compartió su conocimiento de la situación política de Bolivia con el político y escritor conservador y católico Carlos Walker Martínez, quien, al igual que él, sirvió como diplomático en ese país en la década de 1860, y como “historiador” publicó en 1879 el libro Portales. Obra influida por el entusiasmo partidista de su autor, escrita para exaltar al “salvador de la patria”, al “genio” a quien Chile debía su “prosperidad”, no sin antes destinar un par de capítulos a “dibujar el cuadro que presentaba la república en los momentos en que Portales se adueña del poder”, es decir, “el periodo de la desorganización de Chile”, refiriéndose a los años entre 1823 y 1830, cuando el dominio de los pipiolos representó “una enfermedad social y política”.18

La sólida obra de Sotomayor Valdés, una crónica del momento en que en Chile se instauró el orden tras “siete años de incesantes conmociones y trastornos, de motines y traiciones en medio de un régimen político que, a fuer de suave y condescendiente, se había hecho cómplice del desorden”,19 ofrecía un precedente histórico pleno de significados para orientar la política nacional, pero que también advertía, a la luz de la realidad de algunos países latinoamericanos, sobre los efectos de “la flaqueza del gobierno para castigar”. Coincidiendo así la administración y su política, sobre la que escribió su historia, con sus propias opciones, pues, como aseguró, “mis ideas, mis inclinaciones, y hasta mi sangre me ligaban al partido conservador”.20 Una inclinación que, en el párrafo inicial, en la primera línea de su historia, queda de manifiesto: “El triunfo de Lircay aseguró la preponderancia del partido conservador y echó los cimientos de un nuevo orden de cosas para la república”.21

Antes de 1830, escribió, habría prevalecido la “contemporización sistemática” y se había visto conspirar contra el orden y “los congresos no encontraban manera más digna de ostentar su civismo y su independencia que ponerse en pugna con el gobierno y suscitarle dificultades”.22 Una época, además, en que como Manuel Rengifo había asegurado, se observó “la perversión de la moral púbica…”.23

Reeditado por primera vez en 1900, cuando el parlamentarismo había hecho de la autoridad presidencial un elemento decorativo, y la inestabilidad materializada en las rotativas ministeriales, que Edwards en 1903 condenó como “la orgía parlamentaria”, impedía enfrentar los cada vez más acuciantes problemas nacionales, el libro de Sotomayor Valdés tuvo una nueva reedición en 1962. Esta vez por iniciativa de la Academia Chilena de la Historia, que había promovido en 1955 la creación del Fondo Histórico Presidente Joaquín Prieto y, con ello, obtenido recursos para el estudio y difusión de la figura del general, su gobierno y sus colaboradores inmediatos.

En el prólogo de la nueva edición, junto con la ponderación de Sotomayor Valdés, nacido el “mismo mes de abril de 1830 en que las tropas del general don Joaquín Prieto sellaban en Lircay el triunfo de la revolución conservadora y en que la vigorosa personalidad del ministro Diego Portales imprimía ruta al destino de Chile”, Jaime Eyzaguirre aseveró que “por singular contraste con la turbulenta e invertebrada vida política de México y de Bolivia, que Sotomayor había conocido de cerca, su alma de estudioso y pensador consagró sus mejores desvelos a historiar los años en que Chile afianzó de manera definitiva su estabilidad institucional y se salvó del endémico mal americano de la anarquía”.24

Aunque el reconocido ensayista conservador, católico e hispanista aseguró en su presentación que la nueva edición obedecía al doble propósito de hacer accesible al público un libro difícil de encontrar, como subrayar su importancia señera en el contexto de la historiografía y literatura nacionales, lo cierto es que también debe considerarse que su contenido servía para promover algunos de los conceptos historiográficos e ideológicos del propio Eyzaguirre, ferviente admirador de Portales y del autoritarismo que este impuso para instaurar el orden en Chile. Estabilidad que el intelectual, desde sus primeros escritos en la década de 1920, concibió amenazada por la modernidad y la democracia que el siglo xx trajo consigo.25

Pero fue Alberto Edwards quien, explícitamente, había reivindicado el régimen autoritario instaurado en 1830 como antídoto contra la considerada anarquía del siglo xx. De esta manera prolongó una corriente historiográfica que con el tiempo, y también algunas obras históricas, devino en ideología y en referencia fundamental para la acción política sobre todo de la derecha y, también, de los escépticos de la democracia.

La primera expresión pública de Alberto Edwards, y años después su última manifestación política conocida, fueron a propósito de hechos políticos. La revolución de 1891 fue lo que motivó que, junto a su primo Agustín Edwards Mac-Clure y otros amigos y parientes, publicara una hoja llamada La buena causa que, con solo tres números y una plana de extensión, apareció los días 5, 14 y 19 de febrero de 1891.26 Antibalmacedista, ya en su primer ejemplar, al denunciar al presidente —también llamado tirano y dictador— por haber “turbado la paz interior del país, base, hasta ayer inconmovible, sobre que cimentaba su grandeza”, reflejaba alguno de los conceptos políticos fundamentales que Edwards promovería.27

Ejemplar de la primera expresión política pública de Alberto Edwards.

Desde entonces, diversas coyunturas políticas lo llevaron a escribir sobre la situación nacional. En muchas de ellas argumentó y ofreció sus planteamientos, y aprovechó la historia de Chile para sustentarlos. De este modo, se puede sostener que fue sobre todo un político, un “estadista” se lo llamó en su época, conocedor de la historia, capaz de realizar agudas síntesis del pasado nacional, pero finalmente un sujeto más preocupado por difundir e imponer sus opciones políticas que por discutir sus interpretaciones históricas, las cuales mantuvo por décadas y promovió a través de los más diversos estilos literarios porque, en definitiva, era también su forma de hacer política.

Una de las paradojas de la trayectoria político-intelectual de Edwards es que prácticamente los mismos argumentos históricos, adecuados a las circunstancias que motivaron sus escritos, le sirvieron para combatir al “dictador” Balmaceda en 1891, y sostener al dictador Ibáñez en 1931.

ORDEN Y GOBIERNO

En 1899, apareció su primer ensayo histórico, “Reflexiones sobre los principios y resultados de la revolución de 1891”, en que abordó “los trastornos que el hecho produjo en nuestro organismo político” y confesó sin reparo, “la revolución en el orden político hizo una verdad del régimen republicano y democrático que antes sólo estaba en el papel, planteando así, en un pueblo demasiado joven, instituciones que no podían menos que serle funestas”.28 Su pretensión era que tanto el estudio de los orígenes de la revolución de 1891 como de sus consecuencias, “la inquieta y estéril inestabilidad política”, servirían para “en lo futuro, evitar semejantes catástrofes”.

Así, en su primera obra “histórica”, la postura crítica de Edwards respecto de la evolución nacional queda expuesta sin ambages. Aunque su planteamiento en realidad es político, basado en la historia, pero político, pues su alegato es en favor del principio de autoridad y del predominio aristocrático en tanto exitoso conductor de la vida social. El análisis de los hechos de 1891, en realidad, es solo un pretexto para comenzar a exponer su ideología antidemocrática y una concepción elitista del poder que lo distinguirían, y por las que fue reconocido en su época.

Portada de la revista fundada por Alberto Edwards en 1898, y en la que publicó su primer ensayo histórico-político.

La experiencia histórica de los años 1823 a 1830, cuando se confundió la libertad con la licencia y se condujo “paso a paso al país a la anarquía y la lucha de facciones”, mostraba para Edwards que solo “la aparición de un hombre que supiera garantir los intereses amenazados, y asegurar el orden”, era la única base del progreso. Un elogio al gobierno autoritario y aristocrático impuesto por Diego Portales, que tiene en la élite un factor esencial, pues, asienta el ensayista, “interesados en la conservación de la sociedad y en su progreso, raras veces dejan de oír la voz de la patria que es también la voz de sus intereses”. Para el autor, la reacción conservadora de 1830 inauguró el régimen que subsistió hasta 1891, el de la Constitución de 1833 que “creó un poder central casi absoluto”, cabeza de un sistema que organizó sabiamente al país y lo llevó a un inmenso progreso, asegurando que “nadie, sin ser ciego, puede negar hoy día los beneficios que la patria debe al régimen implantado por los pelucones”, sobre todo si se tiene presente la “anarquía parlamentaria” que se implantó en 1891.29 Ya entonces Edwards recela del “principio demasiado abstracto y dudoso de la soberanía del pueblo”, que en su opinión “trae en la práctica resultados tristísimos”, entre otras razones, porque imposibilita la acción del gobierno al fomentar el fraccionamiento e impedir la disciplina partidaria, debilitando así la acción del poder.30

Responsabilizó a la libertad electoral y al municipio autónomo, ambas conquistas del liberalismo, y realizó una crítica a la república que resultó de la aplicación de estas instituciones. Advirtió previamente que las formas de gobierno, como la monarquía y la república, son el producto de hechos históricos y que, por lo tanto, no se puede afirmar en absoluto que haya una forma determinada de gobierno.

En el caso de Chile, argumentó Edwards, desde 1810 la élite aristocrática, “formada por elementos sanos y fuertes”, empuñó sin resistencia la dirección de la república, adoptó ese sistema “por la fuerza de las cosas, más que por convencimiento”, llegó a constituir un “gobierno profundamente conservador” y dio forma así a una “oligarquía con formas republicanas”. Junto con la “tradición oligárquica” se desarrolló la tradición democrática, producto de teorías, de principios abstractos, “más que de las necesidades y espíritu del pueblo”. Edwards escribió en 1899, “la democracia no llegó a ser en Chile otra cosa que una fórmula convencional, impotente para constituirse como poder generador del Estado o para tener conciencia de la supremacía política que le otorga la constitución” al pueblo. El resultado es que ciudadanos iguales ante la ley, no lo son ante la naturaleza, y dos elementos contradictorios, élite y pueblo, dan lugar a un absurdo como es el hecho de que se encuentren nivelados por las instituciones políticas. “Este es el grave error de nuestro siglo, concluyó el atrevido ensayista, error que ha producido las perturbaciones que antes eran el fruto de la barbarie, más que del extravío de las ideas”.31

Dispuesto a revelar las consecuencias de la implantación legal del régimen democrático en Chile, Edwards afirmó, sin dudar, que “lo que hoy se llama la soberanía del pueblo es la resultante de diversas fuerzas sociales que se reflejan en una muchedumbre ignorante, instrumento ciego de pasiones que no siente, de intereses que no conoce, y de ideales que no puede comprender”.32 Exhibía así con sus palabras una opción política que temía a la democracia, por prematura, por contener instituciones extemporáneas, por no ser fruto del progreso natural de las cosas y “porque su triunfo sería el triunfo de la barbarie sobre la civilización”. Para el ensayista, tanto en 1899 como en 1830, “el régimen democrático no está en armonía con el espíritu y la ilustración del pueblo, porque las fuerzas sociales de que la gran masa de la población puede disponer, no son bastante poderosas para medirse con las de la aristocracia, siendo además absolutamente ineptas para llenar la misión que les encomienda nuestro sistema político”.33

Realista, pero no por ello menos pertinaz, Edwards en 1899 confesó: “bien sé que la democracia es el poder del mañana, pero hoy no quiere la naturaleza que domine en Chile”. Y preguntó, en el fondo reprochando, “¿a qué soñar en este rincón del mundo, en el seno de un pueblo ignorante y esclavo, con la república democrática?”. Sombrío, pesimista y catastrófico como la historiografía conservadora que lo seguiría, aseguró que sería “colocar un arma peligrosa en las manos de un niño”, el que felizmente “es incapaz hoy día de usarla, pero nos perturba en el presente, como puede asesinarnos en el porvenir”.34

Fue en un artículo publicado en El Mercurio del 29 de abril de 1928, muchos años después de su primer ensayo y a propósito de la muerte del político conservador Abdón Cifuentes ocurrida el día 14 de ese mismo mes, que podemos conocer una de las fuentes originales del pensamiento de Edwards. Es que en su semblanza, el agradecido alumno de derecho del “ilustre” profesor, escribió que Cifuentes dejó “huella en mi alma”, confesándose su discípulo. Fue, aseguró, ofreciendo de paso una probable inspiración para cultivar el ensayo histórico interpretativo y aprovechar la historia como argumento político, él quien “me enseñó a amar la historia de Chile, no como un simple estudio de curiosidad erudita, sino como una alta lección de experiencia social y política” cuando, treinta y cinco años atrás, “en 1890, seguí el curso de Derecho Constitucional”.

Evocando una época pretérita efervescente y de gran impacto, Edwards aludió al “ilustre maestro”, cuya personalidad “se nos aparecía envuelta en el nimbo de lo consagrado, de lo histórico”. Pero sobre todo al hecho de que “sus discípulos” de ese momento, “apenas podíamos imaginar que ese hombre de otros tiempos se encontraba entonces empeñado en una empresa de actualidad trágica, de que iba a salir, meses más tarde, la guerra civil de 1891 y una transformación radical de la república”. Hizo así comprensible su postura ante dicho conflicto, es decir, de oposición al presidente enérgico y realizador que pretendió imponerse a los partidos, objetivo que Edwards, desde 1899 en adelante, declaró uno de sus ideales políticos.

La influencia de Cifuentes en el joven Edwards parece determinante, no solo en relación con su postura frente a Balmaceda del entonces estudiante, sino también a propósito de las concepciones que sobre la historia de Chile aprendió del maestro. Entre ellas, su repudio total al partido pipiolo o liberal que, como el político conservador escribió en sus memorias, “desgobernó y anarquizó al país desde 1823 hasta 1830”, al tiempo que ponderaba al Partido Conservador y sus hombres “que mataron la anarquía y restablecieron el imperio de las leyes y trajeron a la república al puerto envidiable de la paz y el orden”.

Muy probable es también que Edwards escuchara con atención sobre “el hombre extraordinario —Diego Portales—, que como ningún otro sacó al país del caos en que lo había sumido el partido liberal y lo resucitó a la vida del orden, de la seguridad general, del respeto a las leyes, dándole las bases de su futura prosperidad”. Quien habría puesto así término a la que, para Cifuentes, como para su alumno en el futuro, era “una época aciaga de nuestra historia”.35

Cuando en 1928 Edwards reveló uno de los antecedentes de sus posturas históricas y políticas fundamentales, escribió que “mucho dejó él —Cifuentes— en mi espíritu, sobre todo, la admiración por esa genial obra constructiva de 1830, por aquel éxito político inmediato, único en la historia de América Española; orgullo de nuestra patria y cimiento de su grandeza durante el primer siglo de su vida libre”.

También, aseguró que Cifuentes “fue un apóstol y un luchador hasta que exhaló el último suspiro”, y que “trabajó en pro de sus creencias hasta la muerte”, como por lo demás el propio Edwards lo haría, tal vez siguiendo su ejemplo. Reconoció también que el político conservador vivió “entre los hombres y las cosas de su tiempo y de su tierra”, distante del mundo de los libros y las ideas cosmopolitas, de las generalidades filosóficas, representadas en su “formidable antagonista”, y reiteradamente criticado por Edwards, José Victorino Lastarria. Motivo de admiración fue también que Cifuentes perteneciera, como él, “a esa escuela que no acepta para mantener el orden orgánico social otras cadenas que las espirituales, las de las creencias”.36

Luego de su ensayo inicial, ya en el siglo xx Edwards se dedicó a sostener sus planteamientos políticos aprovechando también la historia; es así como en 1903 publicó un Bosquejo histórico de los partidos políticos chilenos en el que, realizando una sucinta exposición de la historia política nacional, lo culmina con el capítulo referido a “La anarquía parlamentaria”.37 En su opinión, un efecto de la revolución de 1891 que había traído “el anonadamiento del poder ejecutivo”, cambiando “por entero el régimen de gobierno establecido en 1833 y practicado con tanto éxito durante sesenta años”.

Para sostener sus planteamientos aludió a los que se transformarían en tópicos clásicos de los que como Edwards añoraban el orden y el autoritarismo conservador, esto es, la denuncia de la anarquía de la “era de los pipiolos” dominada por los “liberales, a quienes se oponían los pelucones o conservadores”, y la ponderación de la figura de Portales que, en compañía de sus amigos los estanqueros, “se propuso la reorganización del país sobre bases sólidas”.38 Todos precedentes históricos para denostar al liberalismo político que había debilitado lo que para Edwards era esencial: el principio de autoridad.

Convencido de que la historia resultaba un precedente fundamental para argumentar políticamente, y mostrando la filiación de su pensamiento, el epígrafe de su bosquejo histórico es una cita extraída de la obra de Sotomayor Valdés sobre la administración Prieto. Un párrafo en el que este alude al papel de la experiencia como elemento de generación de los pueblos, pero sobre todo al bando conservador que habiendo contribuido a la agitación entre 1823 y 1830, más tarde se organizó como partido y “bajo la influencia de hombres eminentes” se convirtió “en un poder homogéneo, disciplinado, activo que cambiará por completo la faz de los negocios públicos y de la sociedad misma”.39

Y, así, como comienza su bosquejo de los partidos políticos, Edwards lo termina valorando la acción de la élite conservadora, lamentando “la destrucción de la grande obra de los pelucones”, consecuencia de las “cándidas ilusiones de liberalismo” y la implantación de un régimen “que disminuye la fuerza y eficacia de la acción del gobierno hasta sus últimos límites” y “entrega a las masas venales los destinos de la nación”.40

Dando nueva forma a sus planteamientos, pero también profundizándolos, en 1913 Edwards ofreció una serie de conferencias en la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, las que en el primer trimestre del año se publicaron en la revista de la institución como “Apuntes para el estudio de la organización política de Chile”.41 Como ya era recurrente, Edwards inició su presentación exponiendo una visión muy negativa de la realidad nacional a propósito de la “crisis política” que ya se prolongaba por años, y que se reflejaba en “la inestabilidad y relativa impotencia del Gobierno”, para él en “estado morboso”. Pese a lo cual se declaró optimista, pues el país contaba todavía “con tantos y tan importantes elementos de orden y progreso”, entre ellos un régimen político basado en la legalidad y el respeto religioso a la Constitución. Pero, sobre todo, con una clase dirigente honorable y patriótica, un pueblo sumiso y tranquilo y un ejército disciplinado y obediente de la ley.42

La confianza era, sin embargo, relativa, pues unos meses antes, el 20 de junio de 1912, en un artículo aparecido en El Mercurio titulado “Cuando las repúblicas perecen…”, Edwards aseguró que “me cuento todavía en el número de los optimistas” y, por lo tanto, “nunca se me ha pasado por la mente la idea de que el país está perdido”, pero observaba la existencia de un “síntoma que no quisiera ver”, un indicio “grave” porque refleja “una enfermedad orgánica”. Se trataba de “la desaparición del espíritu público; la pérdida de la fe política”, sin la cual, aseguró, “el sistema republicano no puede subsistir”. Agregó todavía que “cuando estas cosas ocurren, las naciones están expuestas a caer en manos de uno solo”, para enseguida ofrecer el precedente de Julio César, quien “no habría podido destruir la república romana si en ella se hubiera conservado el espíritu público”. Citándolo, “es preciso que haya quien piense y obre por los que no pueden obrar y pensar”, Edwards ofreció los síntomas que anunciaban el fin de la república, tomados del caso romano, pero que inducían a considerar la situación nacional, asegurando finalmente que cada vez “que las repúblicas perezcan, volverá a resurgir la antigua idea de César”.43

El problema, aseguró Edwards en sus conferencias que paradójicamente trataban “de la organización política de Chile”, es que estaba “descompuesto el instrumento más importante y eficaz de la máquina política”, aludiendo así a la inestabilidad e impotencia del gobierno. En su opinión, “el respeto de los chilenos por la ley, las buenas tradiciones aún no perdidas y la elevada posición social y económica de la mayoría de nuestros hombres de gobierno, nos han impedido caer en un abismo mayor”. Insistió también en sus planteamientos sobre la necesidad de constituir “gobiernos fuertes”. Y responsabilizó al liberalismo por la división de los partidos que impedía la formación de mayorías disciplinadas, poderosas y coherentes, favoreciendo la “inquietud anárquica de las individualidades dispersas”, originando “la crisis política de que actualmente sufrimos”. Decretó “la impotencia del liberalismo” y, a continuación, comenzó una exposición destinada a evaluar si Chile contaba o no con “los elementos sociales”, “los elementos de orden” o las “fuerzas vivas de la nación” capaces de organizarlo, como había ocurrido en el pasado. Señaló los que consideraba rasgos más característicos y constantes de la vida nacional, entre ellos, y fundamentales, “el predominio absoluto de la aristocracia y la sumisión incondicional del pueblo”; la homogeneidad de la clase dirigente; y la existencia de dos tendencias cuya lucha representó la esencia de la historia política nacional: “el espíritu conservador y tradicionalista encarnado particularmente en las clases altas, y el ideal revolucionario y democrático que quería la aplicación más o menos absoluta de los principios filosóficos franceses del siglo xviii”.44

Según describió, fue alrededor de esta “última quimera” que se organizó el llamado “pipiolismo”, que encarnado por Ramón Freire condujo a la anarquía por “no fundar su poder y prestigio en la única base social sólida de que disponía el país” y, por el contrario, “hacerse amar de los soldados y de las turbas”, mientras comenzaron “a levantarse espíritus inquietos y sin consistencia, tribunos y conspiradores, ideólogos los unos, simples ambiciosos los más”.45 Todos con innegable influencia en las perturbaciones que se sucedieron a partir de 1823, cuando el país se sumió “en un estado de espontánea anarquía” que anunciaba “un próximo y definitivo desquiciamiento” que, sin embargo, propició la “organización de agrupaciones políticas con tendencias más o menos definidas por las ilusiones de los unos y el desengaño de los otros”. Entre ellos, los estanqueros dirigidos, escribió Edwards, por “el nombre más ilustre que registra nuestra historia”, Diego Portales.

Un caudillo “víctima en sus propios negocios de la anarquía pipiola”, persuadido “de que sólo un gobierno fuerte”, amparado por quienes tenían “intereses serios” que defender, como los pelucones, “podría salvar a la república”. Aglutinándolos pudo entonces Portales realizar la que Edwards llamó su “obra política, la organización seria y definitiva de la república”.46 Su legado fue fundar el poder, constituir un gobierno de “majestuosa impersonalidad”, dar preponderancia al espíritu ultraconservador y autoritario, aunque también, sostuvo Edwards, “a las aspiraciones de progreso político dentro del orden”, y por lo tanto, “sin renunciar al régimen republicano ni a las esperanzas de una libertad progresiva” que, por cierto, en vida de Portales nunca se materializó y todavía en tiempos de Manuel Montt resultaba esquiva para los más críticos como Lastarria.47

Idealizando la obra de Portales, que “conservó el orden público, no tanto por medio de la represión violenta, sino haciendo respetable la autoridad”, obviando incluso la crónica de su actuación arbitraria que su admirado y citado Ramón Sotomayor Valdés había escrito, Edwards aseguró que el omnipotente ministro se entregó a “la más gigantesca labor que hombre alguno haya realizado en América Latina, hizo surgir del caos un gobierno digno de este hombre, sin dictar leyes ni proclamar principios”.48 Impuso una disciplina de hierro, desde arriba hacia abajo en la sociedad y en la administración, aseguró Edwards, una “trascendental revolución en los hábitos políticos del país” que sí fue exitosa. Una conclusión que, además, incluye un nuevo elemento en la interpretación histórica del historiador conservador, porque, asentó, el “poder se mostró regenerador y progresista”.49

Caricatura de Alberto Edwards, Zig-Zag, 21 de diciembre de 1912. Biblioteca Nacional. “Hay en su mirada algo vagaroso que parece un fluido de melancolía; posee un talento sano y vigoroso y tiene su gran fondo de filosofía”.

Fue el 30 de diciembre de 1901, en correspondencia privada dirigida a Luis Montt, hijo de su respetado Manuel Montt, que Edwards identificó lo que para él era “la idea pelucona” al escribir: “El antiguo y noble espíritu conservador consiste en fundar el orden y el progreso en la unión de todos los hombres que tienen intereses que respetar bajo el amparo de un poder justo pero fuerte”.50 Todo a propósito de la política de entonces, cuando para él las agrupaciones partidarias habían perdido su razón de ser, no existía un partido serio de orden, de organización, análogo al de los viejos pelucones y “el país está atacado de esterilidad en todo sentido”.

A diferencia de otros textos de Edwards, en la Organización política de Chile, manteniendo su postura política, se muestra más flexible y comprensivo, desde el punto de vista del historiador que era, a la hora de evaluar la que llama era de los pipiolos, como si la lectura ante una sociedad científica lo hubiese condicionado, moderándolo. No les resta culpabilidad a la hora de evaluar su actuación, pero sí aclara que muchos de los trastornos que les reclama no son solo su responsabilidad, sino que consecuencia de la situación general del país y de las características de la sociedad. En ese sentido, sostuvo que la genialidad de la reacción encabezada por Portales habría sido “poner de acuerdo el régimen constitucional con las necesidades del país y con el único sistema de gobierno que en él parecía practicable”, pues no se podía olvidar que “si Chile era evidentemente una oligarquía, su tradición política de tres siglos era autoritaria”.51 Un hecho de gran trascendencia que no era posible desechar, aseguró Edwards.

Así, se habrían conciliado a través de la Constitución de 1833, el gobierno absolutista y aristocrático con el espíritu republicano que se funda en principios y valores; la noción de que el pueblo era el soberano legítimo, con la realidad de que era incapaz de ejercer la soberanía. Para lograrlo se organizó un poder político absoluto legitimado constitucionalmente: el del presidente de la república. Según concluyó Edwards en 1913, la sabiduría de la Carta de 1833 había hecho posible su vigencia por más de ochenta años y “bajo su imperio Chile ha gozado de más libertad efectiva que ningún país de América Latina, y después de fundar el orden y la autoridad no ha sido tampoco obstáculo para el más amplio progreso en el sentido liberal”. Rindió entonces homenaje a “los que, despreciando teorías tan alucinadoras como impracticables, nos proporcionaron tan supremo bien” y, concluyó, “han merecido la gratitud de la posteridad”.52

Alberto Edwards a través de diversos textos mantuvo vivo a lo largo de las primeras décadas del siglo xx el recuerdo de los desaciertos del “terrible caos democrático y militar de la era pipiola”, los que también usó, por ejemplo en 1921, para ponderar los “años de dominación conservadora que habían transformado a Chile en el único país próspero y tranquilo de América española”.53 Escribió siempre en el contexto de lo que deploraba como anarquía parlamentaria, añoró el orden conservador y autoritario, y el recuerdo del “caos pipiolo” fue el contraejemplo que utilizó para orientar la política nacional hacia la realización de una autoridad fuerte, un gobierno efectivo y un poder obedecido. Pero también para difundir su visión de la historia, en la que la élite aristocrática era la protagonista y realizadora absoluta, una tarea que se materializó también en empresas editoriales aparentemente ajenas a la política nacional y sus contingencias, como por lo demás también ocurre en la actualidad.

Ejemplo de lo anterior es la revista Pacífico Magazine, aparecida en enero de 1913, en la que Alberto Edwards escribió hasta 1921 sobre los más diversos temas, también respecto de la situación política nacional. En su balance “Chile en 1912”, publicado en el primer ejemplar, junto con lamentarse de que “hasta hoy la reforma no llega”, pasó revista a diversos y problemáticos ámbitos de la vida nacional, advirtiendo sobre que “era necesario gobernar y administrar” y ocuparse de los “numerosos y urgentes negocios que se agolpaban a la atención de los hombres de Estado”. Deplorando las reformas de “los ideólogos” y el “mal que causa la pésima política chilena en la administración pública”, culminó su pesimista recuento asegurando que “ningún problema se resuelve porque falta el instrumento, y se llama gobierno”. Crear ese instrumento indispensable del progreso social era para el articulista “la nueva necesidad política”. Para finalizar escribió, elocuente, “bienaventurados los hombres y los partidos que sepan llenarla”.

Alberto Edwards. Fotografía que ilustra la “entrevista literaria” que Daniel de la Vega le hizo a propósito de la publicación de Pacífico Magazine y que Zig-Zag incluyó en su edición del 23 de noviembre de 1912. En ella lo describió: “Es alto; con hombros de atleta, algo echados hacia adelante. Su cara rapada, evoca ciertas fisonomías norteamericanas. Es muy sencillo. Su hablar es rapidísimo e hilvanado. A veces sus ojos oscuros pierden la mirada en una vaguedad inmóvil”.

Edwards esperaba que fuera el Partido Nacionalista. Así lo declaró en octubre de 1912 en una entrevista aparecida en El Mercurio del día 7 de ese mes, donde enfatizó en que una de las ideas esenciales de la colectividad era “el afianzamiento del principio de autoridad” que, “desde los tiempos de Portales y Montt constituye su tradición”; por ello, aseguró, “pueden agruparse bajo nuestra bandera los hombres de orden”. Y como “la necesidad de gobierno es tan grande hoy en Chile”, señaló que la solución era “tener gobierno”, una medida que no debía proponerse, sino que aplicarse: “haya quien sepa imponer ésta y todos lo recibiremos como el mesías”, pronosticó.