4,99 €

Mehr erfahren.

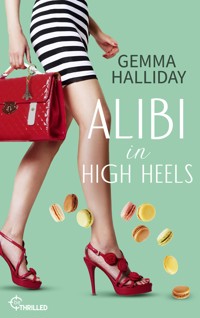

- Herausgeber: beTHRILLED

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Ein Fall für Maddie Springer

- Sprache: Deutsch

Maddie unter Mordverdacht

Die Schuhdesignerin Maddie Springer kann ihr Glück kaum fassen: Sie wird von Designer Jean Luc LeCroix zur Pariser Fashion Week eingeladen, um dort ihre Schuhkollektion zu präsentieren. Aber als eines der Topmodels mit einem Stilettoabsatz erstochen aufgefunden wird, gerät Maddie unter Verdacht. Der Mörder scheint ihr die Tat buchstäblich in die Schuhe schieben zu wollen! Sie braucht Hilfe, um ihre Unschuld zu beweisen - und diese Hilfe taucht in Form des attraktiven Detectives Jack Ramirez auf. Gemeinsam müssen sie einen fiesen Verbrecher aufhalten ...

eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 381

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhalt

Grußwort des Verlags

Über dieses Buch

Titel

Widmung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Über die Autorin

Alle Titel der Autorin bei beTHRILLED

Hat es Dir gefallen?

Impressum

Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.

Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.

Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.

Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!

Dein beTHRILLED-Team

Melde dich hier für unseren Newsletter an:

Über dieses Buch

Die Schuhdesignerin Maddie Springer kann ihr Glück kaum fassen, als sie von dem Designer Jean Luc LeCroix zur Pariser Fashion Week eingeladen wird, um dort ihre Schuhkollektion zu präsentieren. Aber als eines der Topmodels mit einem Stilettoabsatz erstochen aufgefunden wird, gerät Maddie unter Verdacht. Der Mörder scheint ihr die Tat buchstäblich in die Schuhe schieben zu wollen! Sie braucht Hilfe, um ihre Unschuld zu beweisen – und diese Hilfe taucht in Form des attraktiven Detectives Jack Ramirez auf. Gemeinsam müssen sie einen fiesen Verbrecher aufhalten …

GEMMA HALLIDAY

Alibi in High Heels

Aus dem Englischen von Stefanie Zeller

Unserem kleinen Engel gewidmet,

Suzanna Caitlin Seeds

5. November 2006–4. Dezember 2006

Möge der Himmel voller weicher Decken und warmer Teddybären sein und dir die rosa Schnuller niemals ausgehen.

1

Ich liebe Schuhe.

Ich meine, ich liebe sie wirklich und wahrhaftig. Falls meine winzige Einzimmerwohnung je abbrennen sollte, wäre mein Lieblingspaar silberfarbener Riemchensandalen das Einzige, für das ich mich noch einmal in die Flammen stürzen würde. Gut, ich bin Single, lebe allein, und Topfpflanzen überleben bei mir nicht lang, ganz zu schweigen von einem Haustier. Trotzdem – es ist fast schon eine Besessenheit.

Deshalb war es wohl verständlich, dass ich kreischte und quietschte und herumhüpfte wie eine Sechsjährige unter Ritalin-Entzug, als ein kurzer Moment von Internetruhm dazu führte, dass mich eine trendige Boutique in Beverly Hills darum bat, eine eigene Kollektion für sie zu entwerfen.

Und das, obwohl der größte Erfolg, den ich in meiner illustren Karriere als Schuhdesignerin vorzuweisen hatte, die Sponge-Bob-Pantoffeln waren, die ich für Tot Trots, einen Kinderschuhhersteller, entworfen hatte, und die in der letzten Saison der Verkaufshit bei Payless gewesen waren. (War das etwas, womit ich angeben konnte oder sollte ich es tunlichst in meinem Lebenslauf unterschlagen? Das hatte ich noch nicht entschieden.)

Aber es kam sogar noch besser: Das erste originale Maddie-Springer-Modell kaufte nämlich eine aufstrebende junge Schauspielerin, die sie zufälligerweise gerade trug, als sie vor dem Twilight Club am Sunset Boulevard wegen Drogenbesitzes verhaftet wurde. Plötzlich wurde in Entertainment Weekly, Access Hollywood und sogar auf CNN von meinen Schuhen berichtet, und ich bekam Anrufe von den hipsten Boutiquen in L. A. und Orange County, die alle meine Kollektion – die ich passenderweise »High Heel Verführung« getauft hatte – einkaufen wollten.

Und dann geschah das Unglaubliche. (Oh ja, es wird noch besser.) Das Erstaunlichste und Beste, das mir je widerfahren ist, seit DSW sich entschlossen hat, Prada ins Programm zu nehmen. Jean Luc Le Croix, der angesagteste europäische Modemacher, bat mich – ja, mich! – meine Modelle in seiner Show auf der Fashion Week in Paris zu präsentieren.

Paris!

Ich war im siebten Himmel.

Selbstverständlich erlitt ich darauf zuerst einen leichten Herzanfall und wiederholte dann meine Imitation einer sechsjährigen Ritalin-Abhängigen.

Nicht so selbstverständlich war dagegen die Reaktion meines Freundes auf die Nachricht des Jahrhunderts.

»Wohin willst du?«, fragte Ramirez.

»Paris«, seufzte ich und sah schon den Eiffelturm vor mir.

Ramirez rollte sich im Bett herum, um mich mit zusammengezogenen Brauen anzusehen. »Warum willst du nach Paris?«

»Soll das ein Witz sein?« Ich setzte mich auf und zog das Laken über mich. Obwohl wir nun schon seit über einem Jahr zusammen waren – mal mehr, mal weniger –, war ich immer noch manchmal befangen. Vermutlich weil ich nie so recht wusste, was er dachte, wenn er mich mit seinen Schlafzimmeraugen ansah.

Jack Ramirez arbeitete bei der Mordkommission und hatte eine sehr große Pistole, ein sehr großes Selbstbewusstsein und einen sehr großen … Nun, sagen wir einfach, dass es gewisser Teile seiner Anatomie ebenfalls nicht an Größe mangelte. Er war hochgewachsen, kompakt gebaut, durchtrainiert und sehnig, hatte schwarzes Haar, dunkelbraune Augen und eine gefährliche, starke Ausstrahlung, die Männer argwöhnisch und Frauen hochgradig nervös werden ließ. Quer über seine linke Augenbraue verlief eine weiße Narbe, und auf seinen Bizeps war ein Panther tätowiert, dessen geschmeidiger, kräftiger Rücken sich jetzt mit dem Spiel seiner Muskeln bewegte, als er den Kopf in die Hand stützte und auf meine Antwort wartete.

»Warum sollte ich nicht nach Paris wollen? Das ist die Welthauptstadt der Mode! Die Heimat der Haute Couture. Chanel. Dior. Der Eiffelturm!«

»Wo wirst du wohnen?«

»Jean Luc hat für alle, die bei der Show mitmachen, Zimmer besorgt. Wir wohnen im Plaza Athénée. Das ist bereits alles geregelt.«

»Sprichst du überhaupt Französisch?«

Ich winkte ab. »Ich weiß, wie man nach der Toilette fragt, und ›Was kosten diese Schuhe?‹ kann ich auch sagen. Das reicht.«

»Ich habe gehört, dass die Franzosen ziemlich unhöflich zu amerikanischen Touristen sind.«

Ich sah ihn mit festem Blick an. »Glaub mir, man darf ruhig ein wenig unhöflich zu mir sein, wenn ich dafür auf die Fashion Week komme.«

»Hmpf«, grunzte Ramirez und verlagerte sein Gewicht, wobei das Laken von seiner nackten Brust glitt und ein Sixpack zum Vorschein kam, das Budweiser neidisch gemacht hätte.

Für einen Moment vergaß ich, worüber wir gerade gesprochen hatten.

»Wie lange?«

»Was?« Hastig sah ich ihm wieder in die Augen.

»Wie lange wirst du fort sein?«

»Oh. Äh, zwei Wochen. Vielleicht auch drei. Nicht länger. Jean Luc möchte, dass ich ihm beim Aufbau helfe, und danach bleibe ich natürlich über die gesamte Fashion Week. Vielleicht noch ein paar Tage länger, um ihm packen zu helfen.«

Ramirez schüttelte den Kopf. »Mir gefällt das nicht.«

»Ach komm, Jack. Warum nicht?« Verstand er denn nicht, dass wir von Paris redeten?

»Maddie, eine Frau allein in einem fremden Land, das finde ich nicht gut.«

Wäre die Antwort nicht so unverschämt chauvinistisch gewesen, hätte ich seine Sorge vielleicht rührend gefunden.

»Ich bin nicht allein. Bei der Show machen noch massenweise andere mit: Models, Regisseure, Designer. Außerdem werde ich die meiste Zeit mit Jean Luc zusammen sein.«

»Jean Luc«, sagte Ramirez nachdenklich. »Ich glaube nicht, dass mich das beruhigt.«

»Du bist doch nicht etwa eifersüchtig?«, fragte ich gespielt unschuldig und strich mit einem Finger über Ramirez’ granitharte Brust.

Er grinste. »Auf einen Mann namens Jean Luc? Das ist nicht dein Ernst, oder?«

Ich gab ihm einen leichten Klaps. »Das musst du auch nicht. Du hast ja keine Ahnung, wie viel Arbeit die Organisation einer solchen Modenschau macht. Ich kann von Glück sagen, wenn ich zum Schlafen komme, Zeit, die männlichen Models anzugaffen, bleibt mir da bestimmt nicht.«

Ramirez sah mich aus zusammengekniffenen Augen an. »Männliche Models? Jetzt versuchst du, mich eifersüchtig zu machen.«

Ich gab ihm noch einen Klaps. »Keine Sorge, ich komme schon klar.«

»Und was ist mit mir?« Spielerisch zupfte er an mir.

»Was soll mit dir sein?«

»Ich weiß nicht, ob ich klarkomme. Zwei Wochen allein, das ist für einen Mann wie mich eine lange Zeit.«

»Du schaffst das schon, da bin ich mir sicher.«

»Ich weiß nicht.« Sein Finger strich meinen nackten Arm entlang und hinterließ eine Gänsehaut. »Ich fühle mich jetzt schon ganz einsam, wenn ich nur daran denke.«

»Du bist echt ein großes Baby, weißt du das?«

Sein Grinsen wurde breiter.

»Darf ich dich übrigens daran erinnern, dass ich dich heute das erste Mal seit zwei Wochen sehe?«

Sein Lächeln wurde unsicher. »Das kann nicht sein.«

»Oh doch.« Ich nickte mit Nachdruck, sodass mein blondes Haar hin und her schwang. »Letztes Wochenende musstest du wegen der Schießerei im South Central absagen. Mittwoch war die Massenkarambolage auf dem Pacific Coast Highway, und Freitag wurde die Leiche dieses Strippers in den Hills gefunden.«

Ramirez hatte als Freund nur einen Fehler: seine Hingabe an seine Arbeit. Was ich ihm nicht vorwarf, denn er war ein verdammt guter Cop. Wir hatten uns kennengelernt, als ich zufällig über einen seiner Fälle gestolpert war, in dem es um meinen Ex-Freund, 20 Millionen veruntreute Dollar und eine Mordserie ging. Aber seitdem war sein Job der reinste Beziehungskiller gewesen: Ramirez wurde an irgendwelchen Tatorten festgehalten, ich saß zu Hause, guckte Wiederholungen von Sex and the City und wartete darauf, dass das Telefon klingelte.

Nicht, dass ich mich beschwert hätte. Nicht sehr zumindest.

»Hm. Das könnte hinkommen«, gab er zu.

»Danke schön.«

Er seufzte. »Na gut. Ich gebe auf. Geh, kümmere dich um deine Schuhe und besichtige den Eiffelturm. Ich werde es schon überleben.«

»Wirklich?«, quiekte ich. Natürlich wäre ich so oder so geflogen. Ich meine: Paris! Aber es war nett zu wissen, dass er nichts dagegen hatte.

»Wirklich.« Er machte eine Pause. »Unter einer Bedingung.«

Ich zog eine Augenbraue hoch. »Und die wäre?«

Ramirez ließ seinen Röntgenblick hinunter zu dem dünnen weißen Laken gleiten, das meine knappe B-Größe bedeckte. »Hm-hm.« Er nickte. Dann setzte er plötzlich sein patentiertes Großer-böser-Wolf-Lächeln auf: viele weiße Zähne und ein gefährlicher Ausdruck in den Augen. »Heute Abend gehörst du ganz mir.«

Ein Schauer lief über meinen Rücken und hörte erst irgendwo südlich meines Bauchnabels wieder auf. Ich schluckte trocken. Dann nickte ich.

Und ließ das Laken sinken.

Zu dieser Zeit hatte ich zwei Laster: mexikanisches Essen und – wie Sie vielleicht schon festgestellt haben – mexikanische Männer. Dank einer frühmorgendlichen Schießerei auf dem Olympic Boulevard, die Ramirez schon im Morgengrauen aus dem Bett geholt hatte (sehen Sie, was habe ich Ihnen gesagt?), konnte ich Letzterem nun nicht mehr frönen. Blieb also nur Ersteres, in Form eines Grande Nachos Supremo im Whole Enchilada in Beverly Hills. Und ich muss zugeben, dass der Halborgasmus, den ich beim Genuss des klebrigen Cheddars und der Salsa-Soße hatte, fast so gut war wie das, was ich heute Morgen für Ramirez geplant hatte.

Fast.

»Hat Ramirez wieder die Nacht bei dir verbracht?«, fragte meine beste Freundin Dana und beugte sich mit aufgestützten Ellbogen zu mir über den Tisch.

Ich nickte. Und konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen. Nach einer Nacht mit Ramirez war es wie eingemeißelt. »Es war heiß.«

Dana leckte sich die Lippen. »Wie heiß?«

Ich nahm eine Peperoni von meinem Teller und hielt sie hoch. »Zehn davon, und es würde immer noch nicht reichen.«

Dana seufzte und begann sich mit der mit einem tanzenden Kaktus bedruckten Serviette Luft zuzufächeln. »Bei mir ist es schon so lange her, dass ich mich noch nicht einmal richtig daran erinnern kann, wie eine Eine-Peperoni-Nacht ist.«

Dana war eine blonde, blauäugige Fitnesstrainerin Schrägstrich Möchtegern-Schauspielerin mit dem Körper eines Playboy-Bunnys. Was bedeutete, dass sie sich über zu wenig Sex nicht beklagen konnte. Doch ihr aktueller Freund war Rick Montgomery, der den attraktiven Gärtner in der erfolgreichen Fernsehserie Magnolia Lane spielte. Und tatsächlich hatte meine flatterhafte Freundin Rick versprochen, monogam zu leben, und dieses Versprechen seit nun immerhin drei Monaten nicht gebrochen. Ich war sehr stolz auf Dana. Vor allem da Rick gleich nach dem Ende der Dreharbeiten der letzten Staffel von Magnolia Lane nach Kroatien geflogen war, um dort einen Krimi mit Natalie Portman zu drehen. Rick sagte, das Drehbuch sei fantastisch und oskarverdächtig. Dana sagte, sie wolle in einen kleinen batteriebetriebenen Freund investieren und beten, dass die Szenen schnell im Kasten waren.

»Wann kommt Rick denn wieder?«, fragte ich, den Mund voll Sour Cream und heißer Salsa-Soße. Himmlisch, sage ich Ihnen.

»In etwa drei Wochen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, Maddie. So lange war ich noch nie ohne Sex.«

Ich hob eine Augenbraue. »Noch nie?«

Dana nickte heftig. »Seit der neunten Klasse.«

Wow. Ich glaube, in der Neunten habe ich mit Bobby Preston immer noch darüber verhandelt, ob er mir an die Brust fassen durfte.

»Warum fliegst du nicht einfach zu ihm?«

Sie schüttelte den Kopf. »Kann ich nicht. Der Drehort liegt in einem militärischen Sperrgebiet. Um da reinzukommen, brauchten sie Hunderte von Genehmigungen und so. Ein Nümmerchen zwischendurch wird wohl kaum auf der Liste der genehmigten Gründe stehen.«

»Ich fühle mit dir.«

»Danke.« Dana nippte an ihrem Eistee: entkoffeiniert, zuckerfrei und mit reichlich zugesetzten Antioxidantien. Was die Ernährung anging, war Dana von der Fraktion »Mein Körper ist mir heilig«. Im Gegensatz zu mir: Die Nacho-Platte vor mir mit ihren eine Million Kalorien sprach für sich.

»Wenn dich das tröstet, letzte Nacht hatte ich auch das erste Mal seit Wochen wieder Sex.« Ganz zu schweigen davon, dass ich gerade Chips und Bohnen futterte, statt mich auf Laken zu wälzen.

Dana seufzte wieder und warf der Peperoni einen sehnsüchtigen Blick zu. »Nicht so ganz. Aber danke, dass du es versucht hast.«

»Wie wäre es mit Shoppen? Diese Therapie wirkt bei mir immer.«

Dana nickte, dass ihr Pferdeschwanz wippte. »Gern. Aber nicht lange. Um eins habe ich ein Vorsprechen. Für die Rolle eines Strichmädchens in der neuen Produktion von David E. Kelley. Ich glaube, ich habe gute Chancen.«

Ich musterte sie von oben bis unten – den superkurzen Minirock, die sieben Zentimeter hohen Absätze und das pinkfarbene bauchfreie Top – und musste leider zugeben, dass sie vermutlich recht hatte.

Ich verputzte das Nacho Supremo bis auf den letzten Rest und konnte mich gerade noch zurückhalten, nicht den Teller abzulecken. Anschließend spazierten Dana und ich den Santa Monica Boulevard hinunter und bogen rechts in den Beverly Drive ein.

Normalerweise war es undenkbar, dass irgendjemand in L. A. zwei Häuserblocks zu Fuß zurücklegte, doch hier befanden wir uns in einem erstklassigen Shopping-Revier. Auf der belebten Straße wimmelte es von schnittigen Sportwagen und importierten Limousinen, die Schaufenster der Boutiquen quollen über vor Designerhandtaschen, Tanktops für tausend Dollar und italienischen Lederschuhen mit so feinen Stichen, dass man hätte schwören können, Feenhände hätten sie genäht.

Nachdem sie über einem Paar krokodillederner Stiefel, einer fantastischen Jacke und zwei zum Sterben schönen Abendkleidern in Verzückung geraten war, blieb Dana vor der Boutique Bellissimo stehen. »Oh mein Gott, Mads! Sind das deine?« Sie zeigte auf ein Paar Mary Janes aus rotem Lackleder mit schwarzen Kitten Heels.

Mein Lächeln war so breit, dass mein Kiefer knackte. »Ja«, sagte ich und strahlte vor Stolz, wie eine Mutter mit Schüler-des-Monats-Aufklebern an der Stoßstange. »Das ist das jüngste Modell. Gefallen sie dir?«

»Ich finde sie fantastisch! Oh, ich will auch so welche haben. Hey, meinst du, du kannst es arrangieren, dass ich sie zur Premiere von Ricks Film tragen kann?«

»Ich weiß nicht, ob du mich dir leisten kannst. Ich bin jetzt eine ziemlich gefragte Designerin«, scherzte ich.

»Na ja, so wie sich die Dreharbeiten im Moment hinziehen, wird das sowieso nicht so bald sein.« Dana zog einen Schmollmund und starrte die roten Schuhe so sehnsüchtig an, als könnten sie sich wie von Zauberhand in ihren Herzensmann verwandeln.

»Wie sollen die Schuhe denn aussehen?«, fragte ich, um sie aufzumuntern. »Weißt du schon, welche Farbe du tragen wirst?«

»Oh, ich weiß ganz genau, was ich will!«, sagte Dana, deren Miene sich sofort wieder aufhellte. »J. Lo hat bei den MTV Awards total süße Sandalen mit Keilabsatz getragen. Sie waren schwarz mit einer Reihe Pailletten entlang der …« Doch dann verstummte sie, den Blick auf einen Punkt knapp über meiner Schulter gerichtet. Plötzlich wurden ihre Augen groß und rund.

»Was ist?«

Ich blieb wie angewurzelt stehen und fuhr mit dem Kopf herum. Ein kleiner gelber Sportwagen raste mit Karacho den Beverly Drive hinunter, rammte einen Hummer an der Seite und hätte fast eine Frau mit einer Dolce-Einkaufstüte überfahren, bevor er mit quietschenden Reifen zurück auf die Straße schwenkte.

»Oh mein Gott, Maddie«, sagte Dana mit schriller, panischer Stimme. »Pass auf!«

Mit Entsetzen sah ich, wie der kleine Wagen quer über zwei Spuren raste, einen Satz über den Bordstein machte und noch einmal beschleunigte.

Direkt auf mich zu.

2

Kennen Sie das, wenn man plötzlich neben sich steht und sich zusieht, als wäre das eigene Leben ein Fernsehfilm mit Heather Locklear, und dabei denkt: Mensch, wie kann man nur so viel Pech haben?

Nach einem kurzen Moment, in dem ich mich wie das berühmte Reh im Scheinwerferlicht fühlte, warf ich mich nach rechts und landete, die Arme nach vorn ausgestreckt wie Superman, auf dem Pflaster. Wäre mein Bauch nicht so schwer von mexikanischen Köstlichkeiten gewesen, wäre ich wohl flink genug gewesen, mich in Sicherheit zu bringen – zumindest versuchte ich mir das später einzureden. So aber spürte ich einen harten Schlag, als die Stoßstange mein linkes Bein traf. Mein Kopf flog zurück und knallte auf den Bürgersteig.

»Äh.« Winzige Leuchtpunkte tanzten vor meinen Augen. Ich schloss sie schnell. Adrenalin fuhr durch meine Glieder, und mein Herz schlug wie ein Presslufthammer. Ich versuchte meinen Mund zu bewegen und schmeckte Blut. Wahrscheinlich hatte ich mir auf die Zunge gebissen.

»Oh mein Gott, oh mein Gott! Maddie, bist du verletzt?«

Ich blinzelte. Langsam. Und erblickte Danas Gesicht über mir, daneben einen Obdachlosen, der ein ausgewaschenes T-Shirt von Abercrombie trug und zwei Frauen mit roten Hüten und Chanel-Tüten, die von ihren Handgelenken baumelten.

»Ich … ich glaube nicht.« Ich wackelte mit den Fingern, den Armen, den Beinen. Doch ich kam nur bis zum linken Bein, dann spürte ich einen stechenden Schmerz und jaulte auf wie ein Welpe. Langsam stemmte ich mich auf die Ellbogen hoch und blickte an mir herunter. Der gelbe Sportwagen schwebte genau über meinem Unterschenkel. Er war so neu, dass er noch nicht einmal Nummernschilder hatte. An der Haube war ein Mustang aus funkelndem Chrom befestigt. Das Einzige, das die Perfektion des nigelnagelneuen Autos beeinträchtigte, war die große hässliche Beule in der vorderen Stoßstange.

Wie mein linkes Bein aussah, wollte ich lieber gar nicht wissen.

Die Tür des Mustangs flog auf, und die Fahrerin kletterte heraus. Oder eigentlich, quetschte sich hindurch. Ich machte mich bereit, den ganzen Zorn einer sexuell frustrierten Blondine, deren Nacho-Rausch soeben zunichte gemacht worden war, über ihr auszuschütten, hielt aber inne, als sie ganz in mein Blickfeld geriet. Sie war mindestens hundertfünfzig Kilo schwer, trug ein knallig grün-pinkfarbenes hawaiianisches Gewand, Birkenstocks und einen Lidschatten in einer Farbe, bei deren Anblick Marilyn Manson erschaudert wäre.

Im Geist schlug ich mir mit der flachen Hand an die Stirn.

Mrs Rosenblatt.

Mrs Rosenblatt war die Busenfreundin meiner Mutter, fünf Mal geschieden (und stets auf der Suche nach Nummer sechs) und kommunizierte mithilfe ihres spirituellen Führers Albert mit den Toten. Ich weiß: So etwas gibt es nur in L. A. Aber offenbar sollte man sich hüten, vorschnell ein Urteil zu fällen. Dem neuen Auto nach zu urteilen, liefen die Geschäfte als Medium dieser Tage nicht schlecht.

»Oh, ich schwöre dir, Maddie, ich habe dich nicht gesehen, Liebes. Dieses neue Gangschaltungsdingens ist schuld daran. Ich habe keine Ahnung, wie man damit umgeht. Man sollte doch meinen, wenn ein Auto so viel kostet, müsste es sich auch von allein fahren. Ach Gottchen, deine Mutter wird mich umbringen. Ich war auf dem Weg zu Fernando’s, wir sind dort verabredet. Liebes, kannst du dich bewegen? Kannst du sprechen? Brauchst du einen Arzt? Wie viele Finger halte ich hoch?«

Ich blinzelte. »Fünfzehn.«

»Sie braucht einen Arzt. Ruft einen Arzt!«

Ich ließ den Kopf zurück auf das Pflaster sinken. Während Dana ihr Handy aus ihrer Handtasche klaubte, ließ Mrs R. mich tief ein- und ausatmen und von zehn rückwärts zählen – was zwar hilft, wenn man zu viele Margaritas getrunken hat, nicht aber, wenn man gerade von einem Wagen überfahren worden ist. Aber ich war kaum in der Verfassung, darüber zu diskutieren. Wenigstens lenkte mich das Zählen von dem Schmerz ab, der sich nun, nachdem der Schock nachgelassen hatte, langsam bis zu meinem Oberschenkel hochzog.

Zehn Minuten später war unser kleines Grüppchen um halb Beverly Hills angewachsen – zumindest schien es mir so, als die Sanitäter sich ihren Weg durch die Schaulustigen bahnten und mein Bein beäugten. Jetzt war ich froh, dass ich mich heute Morgen rasiert hatte.

Der Größere der Sanis, ein dunkelhaariger Typ mit Sommersprossen, ging neben mir in die Hocke und rüttelte vorsichtig an meinem linken Bein.

Ich sah Sterne und glaubte, in Ohnmacht zu fallen.

»Das sieht nicht gut aus«, sagte Sommersprosse. »Könnte gebrochen sein.«

Na toll. Andere Frauen spazieren durch Beverly Hills und kommen mit einem Paar Jimmy Choos nach Hause, ich mit einem gebrochenen Bein.

»Sind Sie sicher?«, wimmerte ich.

»Nicht, bevor wir die Röntgenbilder gesehen haben. Können Sie mit den Zehen wackeln?«

Ich strengte mich an.

»Die linken Zehen.«

»Ich wackle doch mit den linken Zehen.«

Sommersprosse und der andere Sanitäter wechselten einen Blick, dann betrachteten sie wieder stirnrunzelnd mein Bein. »Nö. Das sieht nicht gut aus. Wir müssen diesen Stiefel aufschneiden.«

»Nein!« Ich setzte mich aufrecht. »Mir geht es gut. Es wird schon besser. Wirklich. Alles bestens. Kein Grund, die Stiefel zu zerschneiden. Sehen Sie, sie haben einen Reißverschluss.« Ich fasste nach unten und begann, den Reißverschluss aufzuziehen. Schlechte Idee. Schmerz schoss mein Bein hoch, und die uns umstehende Menge verschwamm vor meinen Augen. Ich ließ den Reißverschluss los und holte tief Luft, um nicht die Nachos auf den Bürgersteig zu kotzen.

»Ma’am, ihr Bein ist geschwollen. Es könnte gebrochen sein. Wir müssen Ihnen den Stiefel vom Bein schneiden.«

»Wissen Sie eigentlich, was Sie da sagen? Das sind echte Guccis! Ich musste drei Paar Disney-Prinzessinnen-Winterschuhe entwerfen, um mir die leisten zu können.«

Sommersprosse tauschte einen Blick mit seinem Partner. »Ma’am, Sie stehen unter Schock. Bleiben Sie bitte still liegen.«

»Nein, warten Sie. Ich glaube, die Schwellung geht schon ein wenig zurück. Nur einen Moment. Dann bekomme ich den Reißverschluss bestimmt auf.«

»Ma’am, zwingen Sie uns nicht, Sie festzuschnallen.«

»Warten Sie, warten Sie! Bitte … Ich, ich … Dana?« Ich wandte mich an meine Freundin und machte, wie ich hoffte, ein besonders überzeugendes hilfloses Gesicht. (Was, da ich gerade unter einem Sportwagen lag, nicht besonders schwierig war.)

Dana biss sich auf die Lippe. »Herrgott, Maddie, das sieht schlimm aus. Vielleicht solltest du sie wirklich einfach zerschneiden lassen.«

Ich ließ den Kopf zurück auf das Pflaster sinken. Was hätte ich sonst tun können? Ergeben schloss ich die Augen und bemühte mich, nicht zu weinen. Dann bemerkte ich, dass Sommersprosse seine Schere zückte und meine Guccis schändete.

»Drei Monate?«, fragte ich erschrocken die Notärztin in weißem Kittel und mit dicken Brillengläsern und hoffte, ich hätte mich verhört. Dabei wäre es keine Überraschung für mich gewesen, dass Gott mich vergessen hatte, schließlich war ich seit Ostern nicht mehr in der Kirche gewesen.

»Drei Monate.« Die schmallippige Ärztin warf einen Blick auf ihre Kladde und nickte. Sie war ungeschminkt und hatte die dicken braunen Haare zu einem solch straffen Zopf gebunden, dass sich die Haut um die Augen in Falten zog. »Sie haben eine Tibiafraktur. Drei Monate braucht der Knochen, um zusammenzuwachsen. So lange müssen Sie den Gips tragen. Danach können wir überlegen, welche physiotherapeutischen Maßnahmen sinnvoll sind. Belasten Sie das Bein nicht und legen Sie es so oft wie möglich hoch, damit die Schwellung zurückgeht, vor allem in den nächsten achtundvierzig Stunden.«

Ich sah hinunter auf den mit blauem Elastikband umwickelten Gips, der mein linkes Bein von den gänzlich unmanikürten Zehen bis hoch zum Rocksaum bedeckte. Vom Knie abwärts sah ich aus wie ein aufgedunsener Schlumpf.

Nachdem die Sanitäter meinen Stiefel entlang der Mitte aufgeschnitten hatten, war ich mit dem Rettungswagen rasch zum nächstgelegenen, von meiner Versicherung genehmigten Krankenhaus gebracht worden. Mrs R. hatte darauf bestanden mitzufahren: Sie fühle sich irgendwie verantwortlich. (Ich wies sie nicht darauf hin, dass das möglicherweise so war, weil sie tatsächlich verantwortlich für den Unfall war.)

Nachdem ich nur fünfunddreißig Minuten in einem winzigen weißen Raum ganz hinten in der Notaufnahme gewartet hatte, schob mich eine Schwester zur Röntgenabteilung, wo man mein Bein in alle möglichen unbequemen Positionen drehte, um Aufnahmen zu machen. Dann wurde ich zurück in den sterilen Raum gefahren, um zu warten, während die Ärztin meine Bilder begutachtete, was noch einmal vierzig Minuten dauerte, die ich mir damit vertrieb, den Teenagern im Raum nebenan dabei zuzuhören, wie sie sich die Seele aus dem Leib kotzten, weil sie verdorbene Sushi in der Westwood Mall gegessen hatten.

Das war ungefähr der Punkt, an dem ich Dana erklärte, dass es mir gut gehe und sie zu ihrem Vorsprechen gehen könne. Zuerst weigerte sie sich (weil es mir ganz offensichtlich nicht gut ging), aber ich wusste, wie sehr sie die Rolle des Strichmädchens wollte. Außerdem konnte sie hier nichts mehr für mich tun.

Doch jetzt, umgeben von Mrs R.’s Birkenstocks und Dr. Zopf’s flachen Slippern, wünschte ich doch, ich hätte eine Verbündete, die verstand, wie sehr dieser Gips jedes nur denkbare Outfit ruinieren würde, und das offenbar nun drei Monate lang.

»Was ist mit duschen? Kann sie das Ding zum Duschen abnehmen?«, fragte Mrs Rosenblatt. »Als Lenny, mein vierter Mann, sich einmal den Arm gebrochen hat, konnte er ganze zwei Monate nicht duschen. Ich sage Ihnen, der Kerl roch ziemlich streng, als sie ihm das Ding endlich abgenommen haben. Ich glaube, Lenny hatte angefangen ein bisschen zu schimmeln.«

Ich wimmerte.

»Nehmen Sie lieber ein Bad, aber Sie dürfen den Gips auf keinen Fall dabei abnehmen. Wickeln Sie ihn in Plastik ein und hängen Sie ihn aus der Wanne.«

Ich wimmerte noch einmal.

»Ich werde Ihnen Tabletten gegen die Schmerzen verschreiben«, fuhr sie fort und kritzelte etwas in meine Krankenakte. Dann drehte sie sich zu einem Schrank um und holte zwei hohe Metallkrücken heraus. »Die werden Sie brauchen, wenn Sie mobil sein wollen. Zuerst ist es ein wenig ungewohnt, aber glauben Sie mir, Sie gewöhnen sich daran«, sagte sie und passte die Höhe an meine Größe an.

Ich nahm sie und steckte eine unter jeden Arm. Na toll. Ich war nicht nur ein Schlumpf, jetzt war ich auch noch Tiny Tim.

Die Ärztin musterte meinen übrig gebliebenen Gucci-Stiefel, und eine Falte erschien zwischen ihren ungezupften Augenbrauen. »Und ich würde Ihnen raten, auf hohe Absätze zu verzichten, bis der Bruch sich stabilisiert hat.«

»Moment!« Ich hob die Hand. »Was meinen Sie damit: Auf Absätze verzichten?«

»Abgesehen davon, dass Sie damit leichter aus dem Gleichgewicht geraten, belasten Sie das verletzte Bein zu sehr, wenn der eine Fuß höher als der andere ist. Tragen Sie die nächsten drei Monate nur flache Schuhe.« Und damit verließ Dr. Zopf immer noch kritzelnd den Raum.

Mit offenem Mund und Tränen in den Augen starrte ich ihr nach. Drei Monate lang keine hohen Absätze? Konnte dieser Tag noch schlimmer werden?

Wie als Antwort auf meine Frage flog die Tür auf.

»Oh, mein armes Baby!«

Ich blickte hoch und sah meine Mutter ins Zimmer stürzen, den Kopf gesenkt, die Arme ausgestreckt, um mich so fest zu umarmen, dass ich fürchtete, meine Rippen würden brechen.

»Oh, mein Baby, wie geht es dir?«

»Alles in Ordnung, mir geht’s gut.« Na ja …

»Ich bin sofort nach Mrs Rosenblatts Anruf losgefahren. Oh, mein armes Baby, du hättest tot sein können!«

»Es war diese blöde Gangschaltung«, sagte Mrs R. »Da unten sind zu viele Pedale. Ich wusste nicht, welches ich wann treten musste. Man sollte wirklich weniger Pedale in diese Sportwagen einbauen.«

»Mom, ich bekomme keine Luft.«

»Oh, tut mir leid.« Erst als Mom zurücktrat, sah ich ihre Aufmachung.

Ich liebe meine Mutter sehr, aber ich bin froh, dass ich nicht ihren Sinn für Mode geerbt habe. Mehr sage ich nicht. Heute trug sie eine schmale, enge Jeans (die offensichtlich für jemanden gemacht worden war, der drei Kleidergrößen kleiner trug als sie), eine Bluse, die über und über mit winzigen weißen Rüschen verziert war, und schwarze Basketballschuhe von LA Gear, wie man sie zuletzt in einem Video von MC Hammer im Jahre 1989 gesehen hat. Aber die Krönung war ein Lippenstift, dessen Farbe ich nur als Neonmagenta beschreiben kann, und blauer Lidschatten, den sie bis hoch zu den gezupften Augenbrauen aufgetragen hatte. Als ich fünfzehn war, habe ich Bewerbungen an Oprah, Ricki Lake und Jenny Jones geschickt, in der Hoffnung, sie würden Mom in eine ihrer »Bitte stylt meine Mutter um«-Shows aufnehmen. Doch dieses Glück war mir leider nie vergönnt gewesen. Heutzutage litt ich im Stillen.

Mom musterte meinen Gips. »Wie schlimm ist es, Liebes?«

»Nicht so schlimm«, sagte ich tapfer. Okay, gut, es war wohl eher Verdrängung als Tapferkeit.

»Es gibt doch heutzutage total schicke Turnschuhe«, sagte meine Mutter. Mein Blick fiel auf ihre Basketballstiefel, und mir kamen wieder die Tränen.

»Ballerinas!«, meldete sich Mrs R. zu Wort. »Die sind jetzt der letzte Schrei. Letzte Woche hatte ich eine Aura-Lesung in Venice Beach. Da haben sie alle jungen Mädchen getragen.«

Ich schniefte. »Glaubst du?«

»Na klar. Du wirst entzückend darin aussehen.«

Ich seufzte. »Paris ohne Absätze, das ist nicht dasselbe.«

»Oh, aber du wirst jetzt nicht mehr nach Paris reisen können, auf keinen Fall«, sagte meine Mutter, den Gips musternd.

»Hoho!« Ich hielt beide Hände hoch. Woraufhin natürlich die Krücken aus meinen Achseln rutschten und klappernd auf den Boden fielen. »Ich fliege trotzdem nach Paris, das steht fest.«

»Maddie, du kannst ja nicht einmal gehen!«

»Dafür habe ich ja die Krücken.«

Mom sah hinunter auf den Boden, dann blickte sie mich mit hochgezogenen Augenbrauen an.

»Was ist denn? Die Ärztin sagt, ich werde mich daran gewöhnen.«

»Maddie, du kannst unmöglich in diesem Zustand ins Ausland reisen. Liebes, was ist mit deinem Gepäck? Und wie kommst du durch die Flughäfen? Durch den Zoll? Wie willst du dich überhaupt fortbewegen?«

Ich biss mir auf die Unterlippe. »Ich finde schon eine Lösung.« Irgendeine.

Doch ich musste zugeben, dass sie nicht unrecht hatte. Je mehr ich darüber nachdachte, wie ich die Wege im Flughafen hier in Los Angeles und erst recht in Frankreich mit dem schweren Gips bewältigen sollte, desto heftiger pochte mein Bein und dröhnte mir der Kopf. Auf einmal brauchte ich ganz dringend den Trost eines zweiten Riesentellers Nachos.

Aber ich sollte verdammt sein, wenn der blöde Gips mich davon abhalten würde, an der Fashion Week teilzunehmen.

»Ich fliege auf jeden Fall. Jean Luc zählt auf mich. Mein Flug geht dieses Wochenende. Ich kann jetzt nicht plötzlich einen Rückzieher machen.«

Mom schürzte die Lippen, verschränkte die Arme vor der Brust und bedachte mich mit einem langen Blick. »Na gut. In Ordnung.«

Im Stillen stieß ich einen Seufzer der Erleichterung aus. »Danke.«

»Dann komme ich mit.«

»Wie bitte?«

»Maddie, ich lasse mein Baby nicht allein mit einem gebrochenen Bein nach Paris fliegen. Wenn du unbedingt hinwillst, dann komme ich mit.«

»Aber Mom –«

»Gut, dann komme ich auch mit«, meldete sich Mrs Rosenblatt.

Mein Kinnladen klappte herunter. »Wie bitte?« Das war doch alles nicht möglich. Wieder hatte ich dieses außerkörperliche Gefühl, als würde mein Leben mir entgleiten und zu einer Fernsehfarce im Spätprogramm werden.

»Ich fühle mich verantwortlich für den Unfall. Schließlich war es mein Wagen«, sagte Mrs R.

»Außerdem«, ergriff Mom wieder das Wort, »wollte ich immer schon mal nach Paris. Die Museen, die Boutiquen …«

»Der Eiffelturm«, ergänzte Mrs R.

»Oh, der Eiffelturm! Denk doch nur, wie viel Spaß wir haben werden, Maddie!«, sagte Mom und ergriff meine Hand. »Das wird wie ein Mädelsabend. Aber in Paris!«

Das letzte Mal, als Mom und ich uns zu einem Mädelsabend verabredet hatten, hatte sie mich in eine Karaoke-Bar geschleppt, wo wir den ganzen Abend lang wässriges Bier vom Fass genippt und übergewichtigen Geschäftsleuten dabei zugesehen hatten, wie sie Diana-Ross-Songs verhunzten.

»Nein. Nein, nein, nein, nein.« Ich schüttelte den Kopf. Zu dem Pochen im Bein kamen nun noch Kopfschmerzen. »Ich bin schließlich eine erwachsene Frau. Ich kann für mich selbst sorgen. Ich buche mir einfach einen Gepäckträger. Und auch in Paris gibt es Hotelpagen. Ich komme schon klar. Ich bin erwachsen und kann für mich selbst sorgen.«

»Oh Liebes«, sagte Mom, legte den Kopf schief und sah mich mit demselben Blick an wie damals, als ich ihr mit fünf Jahren verkündet hatte, ich würde von zu Hause fortlaufen, um zum Zirkus zu gehen. »Sei nicht albern.«

Im Geist schlug ich mir mit der flachen Hand gegen die Stirn.

Es gibt nur wenige Naturgewalten, die tatsächlich unaufhaltsam sind: Tornados, Hurrikans, eine unvorhergesehene Verschiebung der San-Andreas-Verwerfung. Und – Sie haben es schon erraten – meine Mutter.

Deswegen schwang ich mich ein paar Tage später auf Krücken durch die Eingangstüren des Plaza Athénée in Paris, Frankreich, flankiert von zwei mittelalterlichen Damen.

»Oh mein Gott, Maddie, sieh doch nur!« Mom staunte mit offenem Mund.

»Es sieht aus wie eines dieser Hotels, in denen Rockstars absteigen«, sagte Mrs Rosenblatt. »Ich wette, Gwen Stefani wohnt auch hier.«

»Ich wette, die Queen wohnt hier.«

»Ich wette, das reizt meine VISA-Karte bis zum Limit aus.«

Sie hatten recht: Das Hotel war wirklich beeindruckend. Die Böden waren aus Marmor in blassem Graubraun, und der funkelnde Kristalllüster an der Decke größer als mein Badezimmer. Die Empfangshalle war mit frischen hellroten Blumen dekoriert und die Wände zierten kunstvolle Fresken von Wildblumen und ruhigen Seen. Opulent, glamourös und sehr französisch.

Was machte das schon, wenn mich zwei postmenopausale Anstandsdamen begleiteten – ich war hier. In Paris. Trotz des Elf-Stunden-Fluges, den ich hinter mir hatte, breitete sich ein seliges Lächeln auf meinem Gesicht aus.

»Puis-je vous aider?«, fragte der Mann am Empfang, als wir näherkamen. Er war in den Fünfzigern, groß und schlank, mit einer großen Nase und einem fliehenden Haaransatz über einer glänzenden, gewölbten Stirn.

»Ich weiß nicht, was er gesagt hat«, bemerkte Mrs Rosenblatt, »aber er hat gut dabei ausgesehen, das steht fest.« Sie stieß mir vielsagend den Ellbogen in die Rippen.

Die gewölbte Stirn wurde rot, und der Rezeptionist sah zu Boden. »Ah, Amerikanerinnen«, sagte er schnell, ins Englische überwechselnd. »Und wie kann ich den entzückenden jungen Damen behilflich sein?«

Mrs Rosenblatt prustete. »Wir sind junge Damen«, sagte sie zu Mom. Mom kicherte.

Ich reichte ihm meine Kreditkarte. »Maddie Springer. Und Begleitung«, sagte ich mit einem Blick über die Schulter.

»Kümmere dich gar nicht um uns. Wir machen nur Sightseeing«, sagte Mom, mit der Hand wedelnd.

»Können Sie uns etwas empfehlen, wo zwei junge Damen sich amüsieren können, Pierre?« Mrs R. leckte sich die Lippen und lehnte sich aufreizend über den Tresen, sodass der Ausschnitt ihres orangefarbenen hawaiianischen Gewandes ein Paar Brüste enthüllte, zu denen die Schwerkraft nicht gnädig gewesen war.

Der Angesprochene räusperte sich, und seine Gesichtsröte wurde noch um einen Ton dunkler. »Pardonnez-moi, Mademoiselle, aber ich heiße André.«

»Wirklich? Für mich sehen Sie aus wie ein Pierre. Muss wohl an Ihrem sexy französischen Akzent liegen.«

Auf einmal schien André etwas sehr Fesselndes auf seinem Computerbildschirm zu sehen. »Ah ja, wir haben zwei Zimmer im sechsten Stock für Sie. Miteinander verbunden.«

»Oh, das wird bestimmt lustig, Maddie«, quiekte Mom und drückte meinen Arm. »Wie eine große Pyjamaparty.«

»Äh, haben Sie auch zwei Zimmer, die nicht nebeneinander liegen?«, fragte ich.

Aber unglücklicherweise starrte André gerade wie hypnotisiert Mrs R. an, die sich lasziv mit der Zunge über die mit Lippenstift befleckten Zähne fuhr. Ich muss zugeben, der Anblick erinnerte ein bisschen an einen Autounfall – auf schreckliche Weise unwirklich und gleichzeitig faszinierend.

»Wann haben Sie denn Feierabend, Pierre?«, fragte Mrs R.

Der Rezeptionist schluckte. »Äh, Zimmer 702 und 704. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt.« Er schob die Schlüsselkarten über den Marmortresen und hastete dann davon, um sich um den nächsten Gast zu kümmern.

»Ich glaube, er steht auf mich«, sagte Mrs R.

»Ich glaube, du hast ihm Angst eingejagt.«

»Oh, Maddie, wir sind in Paris! Das wird ja so lustig!« Mom drückte wieder meinen Arm und schob mich zu den Aufzügen.

Vor meinem geistigen Auge sah ich uns bereits Karaoke auf Französisch singen.

Mom und Mrs R. beschlossen, ein Nickerchen zu machen, bevor sie zum Sightseeing aufbrachen, und ich war ihnen dafür dankbar. Ich ließ sie vor der Tür zu ihrem Zimmer zurück und versprach anzurufen, sobald ich sicher in Jean Lucs Zelt angekommen war.

Ich schob die Schlüsselkarte in die Tür, trat ein und fühlte mich sofort wie in einem Puppenhaus. In der Mitte des Zimmers stand ein weißes, mit einem leuchtend gelben Blumenmuster bezogenes Himmelbett, auf dem eine Million Kissen drapiert waren. Vor dem Fenster befand sich eine Chaiselongue und auf der anderen Seite des Zimmers eine entzückende antike Kommode neben einem zierlichen Schreibtisch. Und Rüschen, wohin man sah. Ein feminines Zimmer. Typisch Paris eben. Ich fand es toll.

Schnurstracks humpelte ich zum Fenster, von dem aus man die Stadt überblickte, um Ausschau nach dem Eiffelturm zu halten. Ich konnte zwar sehr weit sehen, aber der Turm war nirgends in Sicht. Offenbar hatte ich keines der Zimmer mit Blick auf den Eiffelturm erwischt.

Ich nahm mir nicht die Zeit, auszupacken, sondern zog mich gleich um – ein leichtes rotes Sommerkleid mit Spaghettiträgern, das ich in einer Boutique in Melrose erstanden hatte, ein weißes Bolerojäckchen und rot-weiß gepunktete Ballerinas (okay, nur einen Ballerinaschuh und einen hässlichen blauen Gips) –, schnappte mir meine Handtasche und machte mich auf die Suche nach einem Taxi, das mich zum Carrousel du Louvre brachte – dorthin, wo Jean Lucs Show stattfinden sollte.

Fashion Week, hier bin ich!

Falls Sie noch nie bei einer Fashion Show hinter den Kulissen tätig waren, lassen Sie sich gesagt sein, dass es kaum etwas gibt, das sich mit der Aufregung, der Energie und dem schieren Chaos vergleichen lässt, die dort herrschen. Und obwohl Jean Lucs Show erst in einer Woche stattfinden würde, knisterte die Luft schon jetzt vor Erwartung, und das Chaos war in vollem Gange, als ich mich dem weißen Zelt näherte, auf dem mit fetten schwarzen Lettern LE CROIX stand. Männer in weißen Overalls machten sich an Stapeln von Holzbrettern zu schaffen, die in nur wenigen Tagen zu Laufstegen werden würden, auf die sich die Augen der Welt richteten, um zu erfahren, was sie in der nächsten Saison erwartete. In den Ecken standen Reporter mit Kameras um den Hals und interviewten jeden, den sie in die Finger bekamen. Und überall nippten Models – groß, dünn und fast unmenschlich schön – an Wasserflaschen, rauchten dünne braune Zigaretten und staksten auf ihren unglaublich langen Beinen in unglaublich schöner Couture herum.

Der Himmel auf Erden.

Im Zentrum von alledem stand wie ein Zirkusdirektor der Meister höchstpersönlich, Jean Luc Le Croix. Groß und schlank, in den Vierzigern. Tiefschwarzes Haar, dunkle Sonnenbrille und eine Miene, als litte er unter ständiger Verstopfung. Er trug schwarze Jeans, schwarze Schlangenlederstiefel, einen schwarzen Kaschmirpullover und um den Hals eine schwere goldene Kette mit einem Medaillon. Wie ein Auktionator bellte er jedem, der sich zufälligerweise in Hörweite befand, Anweisungen zu.

»Maddie!«, rief er, als ich näherkam.

»Hallo, Jean Luc.« Ich beugte mich vor und gab ihm zwei außerordentlich französische Luftküsse.

»Wir haben auf dich gewartet. Ist das nicht der reine Wahnsinn?«, fragte er und deutete vage in alle Richtungen. »Komm, komm, drinnen haben die Models gerade Anprobe.« Er führte mich durch die Baustelle zu einem großen Gebäude neben dem berühmten Louvre. Ungelenk humpelte ich hinter ihm her und versuchte mit seinen langen Beinen Schritt zu halten.

Wir betraten einen Raum voller Arbeitstische, Schneiderpuppen und großer, spindeldürrer Models in verschiedenen Stadien des Unbekleidetseins. Dazwischen flitzten Assistenten und Schneiderinnen mit langen gelben Maßbändern um den Hals hin und her, und über allem lag ein Gewirr aus unterschiedlichen Sprachen: Italienisch, Französisch, Spanisch und sogar hier und da einige Worte auf Englisch.

Während wir uns einen Weg durch den Raum bahnten, blaffte Jean Luc die Models an: »Tanya, Darling, das ist ein Top, kein Rock. Angelica, zu dem Shirt musst du eine Halskette tragen. Nein, nein, nein, Bella, diese Farbe steht dir überhaupt nicht. Zieh das Ding aus, schnell, Darling!« Er wandte sich zu mir. »Du musst mich entschuldigen, die meisten der Models sind erst gestern angekommen, und ich leide immer noch unter einem ausgewachsenen Aneurysma.«

Ich lächelte. Trotz seiner schroffen Art musste man ihn einfach gernhaben.

»Becca! Du bringst mich noch ins Grab«, schrie er einem schmollenden Rotschopf zu. »Das Teil wird vorne geschlossen, du musst Unterwäsche darunter tragen!«

»Jean Luc!«, rief eine Stimme aus dem hinteren Teil des Raums. »Jean Luuuuuuuuuc.« Eine zierliche, schlanke Brünette ganz in Schwarz mit einer dicken Brille und einem Headset winkte und kam mit entschlossenen Schritten auf ihn zu.

Jean Luc schloss die Augen zu einer Minimeditation. »Nicht schon wieder«, murmelte er leise. Dann drehte er sich lächelnd um.

»Maddie, darf ich vorstellen, meine Assistentin Ann.«

»Angenehm«, bellte Ann, der ich nur einen flüchtigen Blick wert war. »Hör zu, Jean Luc, es geht um Gisella. Sie hat ihre Halskette für das Finale verloren.«

»Himmel, nicht schon wieder.«

Ann zeigte auf eine große, langbeinige Brünette mit glatten, geraden Ponyfransen und Oberschenkeln, die so dünn waren, dass ich sie mit einer Hand hätte umfassen können. Sie schob ihre knochige Hüfte zur Seite und betrachtete gelangweilt ihre Fingernägel.

»Sie sagt, sie weiß nicht, wo sie ist, und wir können sie nirgends finden.«

»Na gut, ich bin sofort bei euch.« Ann entfernte sich, und Jean Luc wandte sich wieder mir zu. »Tut mir leid, anscheinend ist meine zweisekündige Pause von der Krise zu Ende. Aber komm doch mit, ich stelle dich Gisella vor.«

Hinkend folgte ich Jean Luc, der mit langen Schritten die gelangweilte Brünette ansteuerte.

»Maddie«, sagte Jean Luc, als ich leicht schnaufend zu ihm aufschloss, »darf ich dir mein Hauptmodel vorstellen, Gisella Rossi.«

»Schön, dich kennenzulernen«, sagte ich und versuchte die Hand auszustrecken, ohne meine Krücke zu verlieren.

Gisella reichte mir eine schlaffe Hand und schenkte mir ein mattes Lächeln. »Ciao.«

»Gisella wird das schwarze Babydoll im Finale tragen, deswegen brauchen wir Schuhe mit sehr hohen Absätzen für sie. Aber nichts Klobiges.«

»Verstanden. Kein Problem.« Ich wusste auch schon, welcher Schuh der richtige für sie war: ein schwarzer, spitzer, sieben Zentimeter hoher Stiletto mit einem strassbesetzten Knöchelriemchen, an den ich gerade in der vergangenen Woche letzte Hand angelegt hatte. Ich sah hinunter auf ihre Füße und versuchte ihre Größe zu schätzen.

»Also, Gisella, Darling, was höre ich da? Die Halskette ist verschwunden?«

Gisella verdrehte die Augen. »Keine Ahnung, wo sie ist«, sagte sie mit starkem Akzent.

»Liebes. Süße«, sagte Jean Luc, obwohl sein Blick darauf schließen ließ, dass er Gisella im Stillen mit deutlich weniger freundlichen Bezeichnungen bedachte. »Diese Halskette ist unersetzlich. Unbezahlbar. Wir müssen sie wiederfinden.«

Wieder zuckte Gisella mit den Achseln. »Sie könnte überall sein.«

»Wo hast du sie denn zum letzten Mal gesehen? Überleg mal, wo du gewesen bist.«

Sie blies die Backen auf und stieß die Luft aus, den Blick zur Decke gewandt, und fuhr sich über den Pony. »Gestern Abend war ich auf der Party im Hôtel de Crillon. Anschließend bin ich auf mein Zimmer gegangen. Dann ins Bett. Als ich aufwachte, war die Kette weg.«

Jean Luc begann heftig zu atmen, als brauchte er gleich eine Papiertüte. »Du hast die Kette zur Party getragen? Und sie dann mit auf dein Zimmer genommen?«

Giselle sah auf ihre Nägel. »Ja. Es war eine schicke Party.«

Jean Luc sah aus, als würde gleich Dampf aus seinen Ohren kommen.

»Du hast ein unbezahlbares Schmuckstück aus meiner Show zu einer Privatparty getragen?«

Gisella antwortete nicht. Sie war in die Betrachtung ihrer Nagelhaut versunken.

Jean Luc kniff sich in den Nasenrücken und rang um Fassung. »Sag mir, dass du sie wenigstens in den Zimmersafe geschlossen hast«, murmelte er schließlich.

Gisella biss sich auf die Innenseite der Wange. »Weiß nich.«

»Was soll das heißen: ›weiß nich‹?«

»Es war spät. Ich hatte viel getrunken. Ich kann mich nicht mehr erinnern.«

Jean Luc atmete tief durch die Nase ein.

»Vielleicht hat jemand sie gestohlen«, sagte Giselle.

Jean Luc erblasste sichtlich. »Oh nein. Nein, nein, nein, nein. Sie kann nicht gestohlen worden sein. Sie ist eine Leihgabe aus der Privatkollektion Lord Ackermans. Sie ist nicht gestohlen worden. Du hast sie nur verlegt, Gisella.«

Gisella zuckte die Achseln. »Dann müssen wir eben einfach eine andere kaufen.« Und damit stakste sie auf ihren langen Beinen davon, mit einer Anmut, die in krassem Gegensatz zu ihrer nervtötenden Art stand.

Jean Luc kniff sich wieder in den Nasenrücken. »Eine andere kaufen? Himmel, diese Kette ist über 300 000 Euro wert. Eine andere kaufen! Guter Gott, Lord Ackerman würde mich umbringen«, brummte er im Weggehen.

Schnell rechnete ich im Kopf Euro in Dollar um und stieß unwillkürlich einen leisen Pfiff aus, als ich verstand, über welchen Betrag er sprach: knapp 400 000 Dollar. Wow.

Nun, offensichtlich konnte man noch mehr Pech haben als ich. Siehe Jean Luc.

Für den Rest des Tages ließ ich mich an einem Tisch in einer ruhigeren Ecke nieder und begutachtete ein Model nach dem anderen, um mir Gedanken über die passenden Schuhe für ihr Outfit zu machen. Den meisten waren die Modelle, die ich mitgebracht hatte, sicherlich ein wenig zu groß, doch darauf war ich vorbereitet und wusste, wie man mit ein paar Tricks große Schuhe einem kleineren Fuß anpasste. Während meines Design-Studiums hatte ich gelernt, dass es immer einfacher ist, einen zu großen Schuh passend zu machen, als ein Model dazu zu bringen, sich in einen zu engen Schuh zu quetschen. Wie sich später herausstellen sollte, war es geradezu eine Ironie des Schicksals, dass Gisella die Einzige war, der ihre Schuhe perfekt passten. Beinahe, als seien die schwarzen Stilettos für sie maßgeschneidert worden. Was ein Glück war, denn sie war nicht die Geduldigste und zappelte und rutschte während der Dauer der gesamten Anprobe auf ihrem Stuhl herum.

Am Abend war ich völlig erschöpft. Die Wirkung der Schmerztabletten ließ nach, mein Bein pochte, und ich begann mich zu fragen, was das französische Pendant zu Starbucks war. Als Ann in den Arbeitsraum kam und verkündete, dass für heute Schluss sei, war ich erleichtert.

Eine Taxifahrt später (während der ich die ganze Zeit meine Nase an der Autoscheibe platt drückte, um einen Blick auf den Eiffelturm zu erhaschen) schleppte ich mich müde durch die Lobby des Plaza Athénée. Mit letzter Kraft konzentrierte ich mich darauf, nicht mit den Krücken auf dem Marmorboden auszurutschen – was gar nicht so einfach war. Und es kam, wie es kommen musste: Ich stieß mit einem armen Kerl zusammen, der gerade aus dem Aufzug trat.