Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

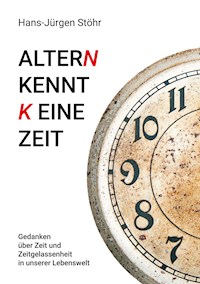

Der Titel des Buches gleicht einer Provokation. Er stellt Lebenszeit und Zeit des Alterns außerhalb unseres tradierten Zeitverständnisses, fernab gewohnter Zeitmessung und alltäglichen Gebrauchs. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts hielt die Räderuhr Einzug in das gesellschaftliche Leben. Die Uhrzeit begannt zusehends das Leben in ihre Ordnung zu fassen. Mechanisierung und Industrialisierung folgten von nun ab einem neuen, vom Menschen geschaffenen Zeitregime. Die natürliche Zeit trat in den Hintergrund; die technisch ausgestattete Kulturzeit wurde gesellschaftsbestimmend. Seitdem begleitet unser Leben ein Mensch-Zeit-Wirkungsmacht-Dilemma. Will und hat der Mensch je die Möglichkeit, sich aus dieser Klammer zu befreien? Niemand vermag diese Menschen-Zeit zu ignorieren oder abzuschaffen, auch wenn deren Folgen in der Spätmodernen nicht zu übersehen sind. Zeitbeschleunigung, Schnelllebigkeit, Naturzeit- und ICH-Verfremdung schaffen Zerrbilder menschlichen Zeiterlebens. Das Buch lädt all´ jene ein, die bereit sind, die Lebenswirklichkeit von einer derartigen Zeit-Etikette zu befreien und sie auf das Wesentliche zurückzuführen. Es ist ZEIT, die Lebenszeit des Menschen vom Kopf auf die Füße zu stellen. Das Verstehen von Zeitvergessenheit, Zeitfreiheit, Zeitlosigkeit und Zeitgelassenheit kann eine hilfreiche Brücke zu einem Mehr an Lebenssinn sein.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 182

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gewidmet all jenen, die das Leben und Altern mit Zeitgelassenheit betrachten wollen.

Altern beginnt dort, wo Zeit zur schönsten Nebensache des Lebens wird.

DANKSAGUNG

Zur Vorbereitung und Durchführung der 3.. Rostocker Philosophischen Tage „Alt werden · Jung bleiben! Was ist uns das Altern wert? standen mir engagierte Freunde aus „Rostock philosophiert“ zur Seite und trugen wesentlich zum Gelingen der Tage bei.

Mein besonderer Dank geht an Frau Anke Schneider aus Rostock, die das Manuskript akribisch redigierte und die Veröffentlichung dieses Buches unterstützte.

INHALT

VORWORT

EINLEITUNG ∙Begegnungen zwischen Leben und Zeit

Gutes Lebenund Zeitvergessenheit

Zeitund ihre Wirkungsmacht

Alternbraucht keine Zeit

Alternals Leben in Resonanz

Alternals Reisezeit

MärchenhafteAlternszeit

EPILOG

Mensch-Zeit-Zerissenheit

Über Gesundheit und Schnelllebigkeit Vortragsmanuskripte ∙ PhilosophischenTagen 2016/18

LITERATUR und Empfehlungen

Über den Autor

VORWORT

Die Zeit für die 3. Rostocker Philosophischen Tage rückte näher, die bereits 2020 hätten stattfinden sollen und coronabedingt auch 2021. Die Hoffnung wuchs, dass sie nun 2022 durchgeführt werden.

Zugleich reifte der Gedanke, das erschienene Buch zu diesen Tagen1 durch ein weiteres zu ergänzen. Es sollte in einem Extraband in besonderer Weise Altern und Zeit herausstellen. Das Zusammentragen bisheriger Manuskripte aus den bisherigen Veröffentlichungen, überarbeitet und vervollständigt durch jene, die als Redebeiträge die Zuhörerschaft fanden, veranschlagte in mir ein machbares Zeitbudget.

Je mehr ich mich in meine bisher gedachte und beschriebene Zeit-Lebens-Alterns-Welt hineindachte, wurde mir zusehends klar, dass das neuerliche Manuskript mit dem Fokus auf Altern und Zeit nicht einfach geschrieben ist. Einiges an Geschriebenem fühlte sich nicht gut an und ich musste mir eingestehen, dass sich die eine und andere Sicht auf Zeit verändert hatte.

Inzwischen gab es für mich gute Gründe, nicht nur den Zusammenhang von Zeit und Altern in einem Extraband zu publizieren, sondern meinem verändertem Verständnis von Zeit gerecht zu werden. So manche inhaltliche Korrektur in meinem Verständnis von Zeit und deren Betrachtung zu Leben und Altern war notwendig geworden.

Diese Herausstellung erachte ich insofern für wichtig, weil die neuerlichen Annahmen über Zeit den Blick auf das praktische Leben und Altern verändern. Mehr noch: Das hier aufgetragene Zeitverständnis im Kontext von Leben, Alltag und Altern verfolgen das Anliegen, unsere Zeitgedanken, den Umgang mit Zeit in unserer Lebenswirklichkeit, grundsätzlich zu hinterfragen und praktisch neu auszurichten.

Der Titel des Buches mag für Leser*innen einer Provokation gleichen. Ich gestehe: Er ist es auch – gewollt und initiiert. Wer kommt schon auf eine derartige Idee, Zeit aus dem Leben und Altern herauszulösen? Es kommt alltagsfremd daher, entbehrt jeder Alltagslogik und selbstgemachter Erfahrung mit der Zeit. Bei aller Modernität heutiger Lebensführung und Aufgeklärtheit ist nicht zu übersehen, wie Zeit allgegenwärtig unser Leben begründet und führt.

Es ist nicht nur das eigene mit dem Leben einhergehende Altern, das wir in den vielfältigsten Lebenssituationen in Zeit messen und in dem wir Fixpunkte setzen. Geburts- und Sterbeurkunden, Fahrpläne, Kalender, Öffnungszeiten von Geschäften, Termine und nicht zuletzt Uhren der vielfältigsten Art machen uns darauf aufmerksam, dass unser Leben zeitbestimmt ist. Alles geschieht in Zeit. Nichts geht ohne Zeit. Die früh bereits in Kinderjahren verinnerlichte Zeit trägt uns durch das ganze Leben. Sie wird zu unserer Lebenszeit und mit ihr verknüpfen wir das Altern. Zeit und Leben und mit ihr das Altern – nicht scheint sie aufzuhalten und voneinander zu trennen. Dabei kommt es uns nicht in den Sinn, das Leben und insbesondere das Alter und Älterwerden außerhalb von Zeit denken.

In diesem Band versteckt sich zugleich eine gehörige Portion Selbstkritik, die mich dazu veranlasst hat, das Thema Zeit in Bezug auf Leben und Altern neuerlich aufzunehmen. Insofern zeigt sich in ihm ein Wandel, eine Differenzierung von Zeit in meinem Verständnis. Wenn dieser Funke bei den Leser*innen überspringen sollte, wäre es wohltuend, mit meinen Überlegungen nicht alleine zu sein.

Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass der hier auf den Weg gebrachte Diskurs über Leben, Altern und Zeit nicht ganz ohne Widersprüchlichkeiten daherkommt. Zeit aus Leben und Altern herauszulösen will nicht so recht gelingen, weil unser Alltagsleben in Bezug auf Zeit eine andere Sprache spricht. Wir können uns ein Leben ohne Zeit weder vorstellen noch sei es ohne sie erfolgreich zu bewerkstelligen. Das Dilemma des Menschen ist, einerseits über die Zeit zu befinden, über sie die Macht zu haben, und zum anderen sich ihr zu entledigen, weil sie in unserem Alltagsleben immer mehr als Last wahrgenommen wird und uns darüber hinaus mit dem Älterwerden und Altsein konfrontiert.

Den Leser*innen wird auffallen, dass sich in den Essays Gedankengänge wiederholen, was fehlende Stringenz und Redundanz vermuten lässt. Statt auf sie zu verzichten, fließen sie in Bezug auf Zeit wieder zusammen.

Das in allem Verbindende und Tragende ist die zu vermittelnde Botschaft: So sehr wir die Nähe zwischen Leben, Altern und Zeit finden und in einen Kontext philosophischer Betrachtung setzen, so sehr gewinnen wir an Einsicht, dass es das Leben mit seinen Ereignissen und Wandlungen selbst ist, das uns in allem trägt und bewegt – nicht die Zeit. Wir werden lernen müssen, dass Leben und Altern dort beginnen, wo der Mensch Zeit zur schönsten Nebensache erklärt hat. Es ist das Altern, das uns zum Leben erweckt und bewegt.

Es ist an der Zeit, ZEIT bewusst in den Hintergrund von Leben und Altern treten zu lassen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: auf des Menschens LEBEN.

Rostock im April 2022

1 Die 3. Philosophischen Tage standen unter dem Thema „Alt werden ∙ Jung bleiben – Was ist uns das Altern wert?“ Vgl. Hans-Jürgen Stöhr: Alt wie ein Baum ∙ Wenn das Altern uns zum Leben erweckt, BoD Norderstedt b. Hamburg 2021

Das Leben ist lang, wenn du es zu nutzen weißt.

Lucius Annaeus Seneca (1–65 n. Chr.)

EINLEITUNG · Begegnungen zwischen Leben, Altern und Zeit

Altern2 ist eine Begegnung mit sich selbst. Doch welchen Platz nimmt unser Zeitverständnis ein, wenn wir über das Alter und Altern reflektieren. Je älter wir werden, desto offensichtlicher tritt uns Lebenszeit entgegen. Das Nachdenken über die verbleibende Lebenszeit wird immer prägnanter. Wir werden mit Altern und Zeit, einschließlich unserer Lebenszeit konfrontiert. Sie drängen sich uns förmlich auf. An Zeit und Altern ist in uns, mit unserem Leben kein Vorbeikommen. Wir haben uns ihnen zu stellen. – Doch auf welcher Grundlage und wie?

Das philosophische Denken über Altern und Zeit reicht weit bis in die Antike hinein. Hierzu ließen sich vielfältige Texte und Aussagen zusammentragen.3 Das hat sich bis heute nicht verändert. Die Altersforschung ist derart fortgeschritten, dass von einem Paradigmenwechsel auszugehen ist.4 Der Diskurs über die Zeit und unser Verständnis in der Postmoderne ist nicht ohne Grund aktueller denn je.5

Altern und Zeit bringen wir unmittelbar in Verbindung. Wir haben keine Zweifel, dass sie nicht zusammengehören. Während wir mit dem Leben an das Verfügbare denken, erscheint uns das Altern und mit ihm die Zeit als etwas Unverfügbares. Die innere Zerrissenheit, die Widersprüchlichkeit von Leben und Altern im Kontext von Zeit machen uns nachdenklich. Wir wollen Leben, Altern und Zeit alltagsgerecht verorten, doch so richtig gelingt es uns nicht.

Wir sind erfinderisch genug, das Leben vom Altern und das Altern von Zeit herauslösen zu wollen, um so, Jahr für Jahr an Geburtstagen erinnert, der gezählten Lebenszeit zu entrinnen.

Lässt sich aus allem ein Ausweg finden, der uns die Möglichkeit gibt, die Unverfügbarkeit von Zeit neuerlich zu denken, so dass wir uns von ihr nicht derart beherrschen lassen und unsere Lebensqualität darunter leidet?

Da das Altern in Lebenszeit eingebettet ist, ist ein aufklärendes Verständnis von Leben und noch dringlicher eines über das Altern erforderlich, bevor sie im Zusammenschluss zu tragfähigen Aussagen kommen.

Alle nachstehenden Überlegungen in den einzelnen Essays vermitteln eine zentrale Botschaft, die heißt:

Ein Leben und insbesondere das Altern außerhalb von Zeit zu denken, ohne sie gänzlich als begleitendes Phänomen auszuklammern und zu ignorieren, ist mehr denn je ein Gebot unserer postmodernen Lebensweise. Zeit ist ein in unser Leben hineingetragenes Konstrukt von Gesellschaft und Technikentwicklung. Der Mensch braucht für sein gutes Leben keine Zeit. Lebensqualität ist von Zeit frei und ungebunden. Das gilt gleichermaßen für das Altern. Altern lebt sich gut ohne Zeit. Es braucht keine Zeit. Das Altern lebt im Leben und es ist zeitungebunden.

Einerseits sind wir stolz auf das in Jahren gut gelebte Leben; andererseits initiieren wir Lebenszeitvergessenheit und sagen uns tröstend: „Ich bin so alt, wie ich mich fühle!“ Das ist ein ehrenwerter Anstoß, sich aus der Umklammerung der Zeit zu befreien, Altern und Zeit voneinander zu lösen.

Altern ist Eigenschaft und Qualitätsmerkmal unseres Lebens. Das Leben altert, und im Altern leben wir. Es lässt sich auch sagen: Mit dem Leben verleben wir es durch Altern, gemessen und zeitlich getaktet in Jahrzehnten, Jahren, Monaten oder auch nur in Tagen.

Altern ist eine signifikante Symptomatik des Lebens. Es ist Lebensbild und -maß von besonderer Eigenart, die wir für selbstverständlich halten, weil wir unsere Lebenszeit, unser Fühlen, Denken und Handeln nach ihnen ausgerichtet haben.

Fragen wir nach deren Verfügbarkeit, werden wir nachdenklich und auf unser All-Ursprüngliches zurückgeworfen: Was ist Leben? Was ist bzw. was heißt Altern? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Sind Leben und Altern untrennbar in der Sache und im Denken unumkehrbar miteinander verbunden oder hat der Mensch die Möglichkeit, diesen Zusammenhang aufzulösen? Mehr noch: Lässt sich unser Leben und mit ihm das Altern auch ohne Zeit denken und von allen Zeitsichten befreien?

Wenn wir diesen Fragen Raum und Zeit für eine zufriedenstellende Antwort schenken, welchen Wert gewinnen wir?

Es fällt unsereinem schwer, sich für diese Fragen zu öffnen und auf eine Antwortsuche zu gehen, weil unsere Erfahrung mit der Zeit wie in Stein gemeißelt und unumstößlich in unserem Denken verankert ist.

Zeit gilt als Existenzform nicht nur unseres Lebens, sondern der Wirklichkeit überhaupt. Sie ist in dieser Eigenschaft das allzeit Gegebene. Sie ist für uns erfahrungsgemäß das Maß aller Lebensdinge. Wir stehen mit der Zeit auf und gehen mit ihr zu Bett. Jeder Zweifel ist erhaben, den Gedanken zuzulassen, unsere Lebenswelt sei zeitlos und unser Tun von Zeit freigestellt.

Spätestens mit der sich durchsetzenden Mechanisierung und Industrialisierung unserer Gesellschaft hat der Mensch dafür Sorge getragen, dass ZEIT mit dem technischen Fortschritt zu einer verbindlichen Lebensdeterminante geworden ist.6

Der Zugriff auf die Zeit, sie mittels Technik beherrschen zu wollen und zu können, führte den Menschen zu einer Zeitverinnerlichung, die uns bis heute in alle Bereiche seines Lebens trägt.

Wie ist die Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit von Zeit zu verorten? Einerseits verhalten wir uns so, als wenn wir jederzeit Zugriff auf sie hätten. Andererseits machen wir die Erfahrung, dass sie ein wertvolles, kein frei verfügbares Gut ist, wenn wir an unsere Lebenszeit denken. Nichtsdestotrotz versuchen wir es, über mentale und technische Mittel einen Zugriff auf die Zeit zu erhalten.

Die Frage nach der Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit von Zeit im Leben ist eine der Grundfragen menschlichen Zeitverständnisses. Die Deutungsmacht ist nicht schlüssig und tritt uns ambiguen gegenüber.

Der Blick auf die Zeit verbessert sich nicht, wenn wir auf deren Wirkungsmacht zu sprechen kommen. Gehen wir dieser näher nach, werden wir mit ihr ein Mensch-Zeit-Dilemma aufdecken, das uns in unserem Leben begleitet. Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist, ob sich dieses Dilemma mental wie praktisch auflösen lässt.

Zeit ist in unserem alltäglichen Leben derart präsent, dass wir einerseits das Gefühl verspüren, von ihr überrannt, beherrscht, kontrolliert zu werden. Wir sind weit entfernt und stellen ihre Wirkungsmacht nicht in Frage. Wir ordnen uns dieser Zeitherrschaft unter. Sie ist zugleich so allgegenwärtig, dass wir sie gar nicht wahrnehmen (wollen). Dabei bleiben Versuche nicht aus, sie aus unserem Leben zu drängen oder mit kreativen Einfällen auszutricksen, um so dem gefühlten Zeitdiktat zu entrinnen.

Der Mensch betreibt einerseits eigene technikgestützte, lebenspraktische und ökonomische Machtspiele mit der Zeit und zugleich wird er von der Zeit bespielt, bemächtigt.

Der Begriff ZEIT gehörte über Jahrhunderte zu jenen Diskursen, die in der Metaphysik und Philosophie einen festen Platz einnahmen. Selbst in der heutigen Philosophie – angesichts der Schnelllebigkeit unseres gesellschaftlichen Lebens, vorangetrieben durch Globalisierung und Digitalisierung – ist der Zeitdiskurs nicht abgeebbt. Mit jedem neuen Anstoß, über Zeit nachzudenken, werden wir neuerlich auf deren Urfragen des philosophischen Zeitdiskurses aufmerksam gemacht. Das geschieht in der Hoffnung, eine Denkerweiterung zu erhalten, die uns hilft, das Verstehen und den praktischen Umgang mit der Zeit zu verbessern.

Es bleiben die Fragen: Was ist Zeit? Wie erfahren wir sie? Wie nehmen wir sie wahr und wie gehen wir mit ihr um? Ist Zeit eine menschliche Denkkreation, mit deren Hilfe der Mensch zur besseren, optimalen, effizienten Lebensbewältigung gelangen will? Oder ist Zeit eine Eigenschaft – objektiv-real, das heißt unabhängig vom Menschen und dessen Willen und außerhalb des menschlichen Bewusstseins existent.

In der Ideengeschichte über Zeit fallen die Antworten sehr unterschiedlich aus. Hierzu leistet dieser Band keine grundlegende Ergänzung. Jedoch kann der kritische Blick auf das eigene Selbstverständnis von Zeit mit dem vorliegenden Essay hilfreich sein.

Zwischen Leben und Zeit eingefasst, offenbart sich das, was wir Alter und Altern nennen. Alter und Altern werden zum Symbol- und Symptomträger für Zeit und Leben. Wir haben das Altern mit der Lebenszeit und in unserem Lebensalltag verinnerlicht. Altern ist genauso präsent wie das Leben selbst, weil Lebenszeit mit Altern einhergeht.

Angesichts der wachsenden Veralterung und Entjüngung der Menschen in der postmodernen Gesellschaft, ist es allzu verständlich, dass Alter und Altern des Menschen mehr denn je ins Zentrum unserer Wahrnehmung und des wissenschaftlichen Diskurses gerückt. Der demografische Wandel, der stetige Zuwachs an Menschen mit zunehmender Lebenserwartung, die Wirkungen auf die gesellschaftliche Entwicklung und das Alltagsleben schärften den Fokus einzelner Wissenschaften wie Soziologie, Psychologie, Altersforschung in der Medizin und auch Philosophie, sich dieser Problematik mit unterschiedlichen Diskursschwerpunkten anzunehmen.

Kein Begriff bindet Leben und Zeit so sehr wie der des Alterns. Er saugt förmlich beide in sich auf. Doch was ist unter Alter und Altern zu verstehen? Was ist und was bedeutet es, älter zu werden und schließlich alt zu sein? Lässt sich das Altern beeinflussen oder gar umgehen? Hat das Altern einen Wert und macht es Sinn, alt zu werden?

Alter und Altern sind im Hegelschen Sinne in Leben und Zeit aufgehoben: bewahrt, verändert, entwickelt. Zeit und Leben fließen in Gestalt von Alter und Altern zusammen. Sie wieder in Leben und Zeit zurückzuführen und aufzulösen, eröffnet uns eine neuerliche Zeit- und Lebensperspektive, die uns erlaubt, nicht nur das Altern, sondern auch das Leben selbst mit anderen Augen zu betrachten, sich dem Mensch-Zeit-Wirkungsmacht-Dilemma zu nähern und dem Altern den Schrecken zu nehmen.

Der Essay-Band unternimmt den Versuch, Alter und Altern, Leben und Zeit in einem Diskurs zu führen und zwischen ihnen einen wechselseitigen Blick auf den Zusammenhang und das gegenseitige Aufheben (Aufgehen) herzustellen. Zeit und Leben, Alter und Altern werden in den Texten für sich betrachtet und zugleich zueinander in Beziehung gesetzt, weil sie untrennbar miteinander verbunden sind.

Die einzelnen Essays zeichnen sich darin aus, sie zum einen als eigenständige Lebens-Altern-Themen zu denken und zum anderen sie wieder im Band zusammenzuführen, wobei Zeit die verbindende Klammer ist. Es wird in ihnen der gedankliche Grundstein für ein zutiefst philosophisch annäherndes Verständnis über das Leben gelegt, das Zeit und Altern in sich aufnimmt und eine Verbindung zwischen ihnen, zwischen Lebenszeit und Altern im Leben herstellt.

Die Lebenszeit avanciert sich als Reisezeit und gibt dem Lebenszeitverständnis einen weiteren Impuls im Diskurs über Leben und Zeit. Der kleine Ausflug über die Zeit im Märchen zeugt von kulturgeschichtlich überlieferter Zeitbetrachtung.

Der Epilog über Schnelllebigkeit und Zeitresonanz in der Spätmoderne rundet das Lebenszeitbild ab.

2 Den Lesenden wird im Untertitel des Buches aufgefallen sein, dass das „Altern“ in den meisten Fällen mit einem kursiv gedruckten „n“ geschrieben wurde. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass inhaltlich sowohl vom Alter (als Lebenszeitstatus) als auch vom Altern (als prozessierendes Leben in Veränderung) die Rede ist. Das Altern ohne ein kursiv gedrucktes „n“ drückt das Älterwerden als Prozess eines Jahr für Jahr fortschreitenden Alters aus.

3 Vgl. u. a. O. Höffe: Die hohe Kunst des Alterns. Kleine Philosophie des guten Lebens, C. H. Beck, München 2018; Th. Rentsch und M. Vollmann; Hrsg.: Das gute Leben im Alter. Die philosophischen Grundlagen, Reclam, Stuttgart, 2017

4 Vgl. D. A. Sinclair: Das Ende des Altens. Die revolutionäre Medizin von morgen, DuMont Buchverlag Köln 2019

5 Vgl. R. Safranski: Zeit. Was sie mit uns macht und was wir daraus machen, Carl Hanser Verlag, München 2015

6 Die Erfindung der Zeitmaschine in Gestalt eines Räderwerkes in der Mitte des 18. Jahrhunderts revolutionierte das Zeitverständnis. Die gewachsene Perfektion in der Teilbarkeit von Zeit machte sie berechenbarer; und mit der Berechenbarkeit von Zeit stieg deren Verfügbarkeit. Zeit wurde mit dem technischen Fortschritt beherrschbarer und unterlag immer mehr der Kontrolle des Menschen. ZEIT etablierte sich zur Ware.

Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben – aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.

Hermann Hesse (1877–1962)

GUTES LEBEN UND ZEITVERGESSENHEIT

Es mag wie ein Paukenschlag in einer beginnenden Sinfonie erklingen: Das Leben ist, wie es ist. Es ist da, nicht mehr und auch nicht weniger. Es ist weder gut noch ungut, weder schlecht noch böse, weder moralisch noch unmoralisch. Ganz einfach – es ist.

In diesem Sinne hat das Leben keinen Wert; es ist also wertfrei, frei von jeder Moral. Es besteht in seinem Dasein und nimmt einen Platz zwischen Raum und Zeit ein. Es bewegt sich in seinem Sein zwischen Werden und Vergehen, Zeugung und Tod. Das Leben lebt.

In der Zeit seiner Existenz verfügt es über sich selbst. Diese wertfreie Lebensbestimmtheit begründet sich ausschließlich in ihrer natürlichen Daseinsweise. Das Leben des Menschen steht für den bewegten Menschen, der sich in Raum und Zeit verändert.

Und dennoch ist das Leben nicht wertlos. Es versteht sich als Wert in dem Moment, wo der Mensch beginnt, bewusst über sein Leben zu verfügen, sich seiner Gestaltungsmacht anzunehmen, die das Leben innehat. Der Mensch beginnt, sein eigenes Leben zu leben.

Mit dem Bewusstsein der Verfügbarkeit über das eigene Leben, es selbst in die Hand zu nehmen und gestalten zu können, stellt sich die Frage nach dessen Sinn und Bedeutung. Da wir unser Leben mit aller Alltäglichkeit in Raum und Zeit wahrnehmen, ist das Nachdenken des Lebens im Zusammenhang mit Zeit naheliegend. Zeit wird zum Rahmen des Lebens. Wir sprechen von Lebenszeit. Wir messen Leben in Zeit, geben ihm einen temporären Rahmen. Die Verbundenheit von Zeit und Leben ist nicht in Frage gestellt. Uns kommt nicht in den Sinn, Zeit aus dem Leben wegzudenken, ein Leben zu führen, aus dem wir das Zeitliche herauslösen und versuchen, ein so genanntes zeitloses Leben zu führen.

Haben wir den Mut und verlassen die uns gewohnte Denk-Komfortzone, in der Zeit und Leben unwiderruflich als verbunden angesehen werden. Lassen wir uns auf ungewohnte Fragen ein: Was meinen wir, wenn wir von Lebenszeit bzw. Zeit des Lebens sprechen? Was bedeutet es, wenn wir Zeit aus unserem Lebensverständnis abkoppeln und für eine Lebenssicht ohne Zeit plädieren? Welche Konsequenzen würden sich daraus ableiten? Wird das Leben dadurch zeitlos oder eröffnen wir uns eine Lebenswahrnehmung, die uns eine neue Lebensdenk- und -handlungsperspektive eröffnet?

Nicht weniger interessant sind jene Fragen, die das gute Leben und dieses im Zusammenhang mit Zeit ansprechen: Was ist unter einem guten Leben zu verstehen? Ist ein Leben nur dann gut, wenn wir ihm einen zeitlich-strukturierten Rahmen geben? Lässt sich ein gutes Leben auch dann leben, wenn wir es außerhalb jedes Zeitgeschehens betrachten?

Hier werden wir auf die Qualität des Lebens aufmerksam gemacht. Die Verbindung zwischen Leben, Zeit und Güte drängt sich auf.

Das menschliche Leben ist eine an Körper, Geist und Seele gebundene Eigenschaft des Menschen. Als solche ist sie fest mit ihm verknüpft. Das Leben wird jedoch erst in dem Moment für den Menschen von Bedeutung und sinnstiftend, wenn er es über sein Tun begreift und mit seinem werdenden Bewusstsein sein Denken und Handeln als sein Leben annimmt. Damit überwindet der Mensch sein Leben als einfaches, natürliches, existenzielles Über-Leben und wächst über dieses Über-Leben hinaus. Er verschafft sich über sein Wirken den Zugang, sein Leben als ein Er-Leben zu begreifen und als solches gestalten zu können.

Menschliches Leben heißt also Denken, Entscheiden, Handeln. Es bedeutet Tätigsein und trägt einen bewussten, erlebbaren Gestaltungscharakter.

Der Wert des Lebens ist nicht in seinem Dasein begründet, sondern im Handeln des Menschen selbst. Das Leben tritt aus seiner schlichten Existenz heraus, wenn der Mensch es vermag, sein Leben in ein Erleben zu verwandeln.

In allem zeigt sich mit dem Erleben des Lebens seine Wirkungsmacht, in der Zeit sich als bedeutungslos erweist. Der Sinn des Lebens braucht keine Zeit. Der Wert des Lebens ist in sich selbst und zeitlos begründet, weil das Leben ausschließlich für sich in seinem Sein und vor allem Werden spricht.

Diese Botschaft ist, das Leben von der Zeit zu lösen und sich auf das Leben selbst zu besinnen. Warum, weil es einen Eigenwert besitzt und nicht erst einen Wert erhält, wenn wir es der Zeit zu- oder gar unterordnen und unser Leben in unserem Denken und Handeln durch eine „Zeitbrille“ verklärt wird.7

Das Leben ist wert, gelebt zu werden, was so viel heißt wie: Fülle dein Leben mit Leben! Übernimm Verantwortung für das dir geschenkte Leben! Mache aus dem Leben ein Erleben! Mache mit und aus ihm etwas Gutes!

Den Sinn des Lebens ist einzig und allein darin auszumachen, für das geschenkte Leben so früh wie möglich selbst Verantwortung zu übernehmen, was bedeutet, den Menschen frühzeitig zur Verantwortungsübernahme zu befähigen. Mit dieser Verantwortungsübernahme sind alle Lebensumstände eingeschlossen, die das Leben bereithält. Das betrifft auch das eigene Kranksein und Sterben.

Mit unserem Handeln „veredeln“ wir das Leben; geben ihm seine persönlichkeitsbestimmte Wertigkeit. Wir geben mit unserem Denken und Handeln dem Leben eine Sinnbestimmtheit. – Doch welche? Sind wir verpflichtet, ein sinnvolles Leben zu führen? Stehen wir in Eigenverantwortung, ein gutes, gelingendes, erfolgreiches, schönes bzw. glückliches Leben zu führen, nur weil uns das Leben ungewollt geschenkt wurde?