29,99 €

Mehr erfahren.

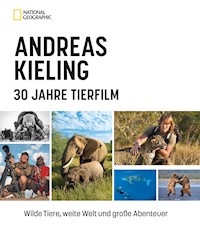

- Herausgeber: National Geographic Deutschland

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Andreas Kieling wurde 1959 im thüringischen Gotha geboren, floh als 16-Jähriger aus der DDR. 1991 begann Kieling seine Karriere als Dokumentarfilmer. Seither »jagt« Deutschlands bekannter und sympathischer Tierfilmer seine Beute mit der Kamera und viel Einfühlungsvermögen. Folgen Sie Kieling in den Yellowstone Nationalpark, nach Madagaskar und natürlich nach Alaska. Und schließen Sie hautnah Bekanntschaft mit Koalas, Orang-Utans und Pinguinen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 279

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

»Für meine Söhne Erik, Thore, Luke und Fynn.In Gedenken an Cleo«

INHALT

EINLEITUNG

30 JAHRE KAMERATECHNIK

MADAGASKARS KLEINSTE PRIMATEN UND GRÖSSTE VÖGEL

MEIN ERSTES VERKAUFTES BILD

DER »MÄRKISCHE STRAUSS« – die Großtrappe

DER EDELSTEIN VOM KAISERSTUHL – die Smaragdeidechse

TRUNKEN VON LIEBE UND GÄRENDEN SÄFTEN – Hirschkäfer

ANDENKEN AN EINEN KEILER

BILDGEWALTIGES ISLAND

PLEITEN, PECH UND PANNEN – TEIL 1 – Technik- und Wettertücken

ALASKA VOR 30 JAHREN UND HEUTE

MEIN ERSTER SATZ IN DIE KAMERA

MEINE ERSTE TOUR – ein Sprung ins kalte Wasser

DER TARDIS – mein Mobile Home mit Kiel statt Rädern

LEBEN AM LIMIT – die ersten Jahre als Tierfilmer

»HIER GEHÖRT DER MENSCH NICHT HIN« – am Denali in Alaska

GEWINNER UND VERLIERER – Deutschlands Artenvielfalt

NATURBEWUSSTSEI, NATURSCHUTZ

DER HOLPRIGE WEG INS FERNSEHEN

DER YELLOWSTONE NATIONALPARK – ein Naturwunder der besonderen Art

RUND, PLÜSCHIG UND NIEDLICH – der Koala

DIE »LEBENDEN FOSSILIEN« AUSTRALIENS – Leistenkrokodile

SANFTE RIESEN IM NINGALOO REEF – Walhaie vor Australien

PLEITEN, PECH UND PANNEN – TEIL 2 – wider die Zeit

NEUSEELANDS FLÜGELLAHMER PAPAGEI – der Kakapo

TANSANIAS ARCHE NOAH – der Ngorongoro-Krater

ZU AFRIKAS HÖCHSTEM PUNKT – die Besteigung des Kilimandscharo

JOHN WAYNE LÄSST GRÜSSEN – »Hatari« im Amboseli

GIGANTEN IN WALD, WÜSTE UND STEPPE – Afrikas Elefanten

ÜBER GUIDES, GEHEILIGTE STÄTTEN UND MOTIVE, DIE KEINE SEIN WOLLEN

FACETTENREICHES ÄTHIOPIEN – bei Dscheladas und Äthiopischen Wölfen

PLEITEN, PECH UND PANNEN – TEIL 3 – der größte Reinfall

DIE LETZTEN »WALDMENSCHEN« SUMATRAS – Orang-Utans

PASSIVE FLEISCHFRESSER UND ANDERE KURIOSITÄTEN AUF BORNEO

TOD IN DER STEPPE – Saiga-Antilopen

PLEITEN, PECH UND PANNEN – TEIL 4 – tagelange Strapazen und kein Erfolg

EXPEDITION IM SÜDPOLARMEER – zu Albatros, Pinguin und See-Elefant

INDIENS SELTENE SCHÄTZE – Nashörner, Königstiger und asiatische Löwen

JAPAN ABSEITS DER METROPOLEN – Mandschurenkraniche, Riesenseeadler und Schneeaffen

IST DER BERUF DES TIERFILMERS GEFÄHRLICH?

RIESEN IM PANTANAL – Grüne Anakonda und Jaguar

ROSA WALE IN SCHWARZEM WASSER – Amazonasdelfine im Río Negro

SPURENSUCHE IN DER TAIGA – der Sibirische Tiger

SANFTE GIGANTEN – Berg- und Flachlandgorillas

BEGEGNUNG MIT DRACHEN AUF RINCA – Komodowarane

MEINE WEGBEGLEITER

IMPRESSUM

Mit meiner Schwester Claudia auf der Wartburg. Die unverwüstlichen kurzen Lederhosen waren damals unsere Alltagskleidung.

Im Alter von vier Monaten mit meiner Mutter und Großmutter.

EINLEITUNG

Schon als kleiner Junge war ich beseelt, wenn ich eine Eidechse im Wald bei der Jagd beobachten konnte. Stundenlang konnte ich vor einem Ameisenhaufen oder einem großen Glas voller Maikäfer sitzen und die Tiere und ihr Verhalten studieren – Allerweltstiere, und dennoch war ich wie berauscht. Später, als Tierfilmer, machte ich mich auf die Spuren von zum Teil sehr außergewöhnlichen Tieren wie Grizzlys, Berggorillas, Wüstenelefanten, Marco-Polo-Agalis, Schneeleoparden oder Komodowaranen. Die Leidenschaft, die Faszination für Tiere, hat sich durch mein ganzes Leben gezogen und treibt mich bis heute an.

Rückblickend kann ich sagen, dass ich ein erfülltes Leben hatte. Und wenn ich mein Leben als Tierfilmer Revue passieren lasse, denke ich natürlich in erster Linie an die Highlights, die ich erlebt habe, an filmerische Höhepunkte, daran, dass ich in Regionen war, von denen ich als Kind und junger Mensch geträumt hatte. Damals hätte ich allerdings nicht im Traum daran gedacht, dass ich tatsächlich jemals dorthin kommen würde, dass ich mal all die Geschichten mit ihrer unglaublichen Intensität und Authentizität erleben würde, von denen ich hier erzähle. Ich sehe das als ein ganz großes Geschenk. Aber es hatte auch seinen Preis. Meine Haut wurde durch die extremen Temperaturen etwa im winterlichen Alaska oder in heißen, ariden Gebieten in Mitleidenschaft gezogen und meine Augen nahmen durch lange Aufenthalte im blendenden Weiß verschneiter Landschaften Schaden. Oft kämpfte ich mit schneidender Kälte, tagelangen Schneestürmen, mit sengender Hitze oder hoher Luftfeuchtigkeit, das eine oder andere Mal mit Verletzungen oder Krankheiten. Bei manchen langen Expeditionen geriet ich an den Rand der totalen Erschöpfung und kam völlig abgemagert und ausgezehrt nach Hause zurück.

Wenn ich die Chance habe, Tiere zu erleben, die mich interessieren und fesseln, etwa die großen Küstenbraunbären in Alaska, die Wüstenelefanten in Namibia oder die Komodowarane in Indonesien – oder auch »nur« die Rothirsche in unseren Wäldern –, dann bin ich so sehr im Hier und Jetzt, dass ich an nichts anderes denke, nicht an die nächste Etappe, den nächsten Tag oder was auch immer. Das bedeutet nicht, dass ich in anderen Sphären schwebe, sondern einfach nur, dass ich mich eins mit der Natur fühle. Das ist in meinen Augen ein großes Geschenk und ein Schlüssel meines Erfolgs. Ich versetze mich in solchen Momenten in ein Tier oder eine Tiergruppe hinein, frage mich manchmal, was die Tiere in mir sehen: Beute oder Beutegreifer – ich sehe mich niemals als ihr Freund, weiß, dass ich bestenfalls geduldet bin, vielleicht auch ein Stress- oder Störfaktor. Beutegreifer beziehungsweise Prädatoren – »Raubtiere« hätte man früher gesagt – betrachten uns Menschen als ihresgleichen, und auch Fluchttiere sehen in uns einen Beutegreifer, denn wir bewegen uns ähnlich aggressiv, und die meisten von uns riechen als »Fleischfresser« auch wie Prädatoren.

Mit unserem ersten Auto, einem Adler Trumpf Junior, Baujahr 1936, im Campingurlaub an der Saaletalsperre.

Im Gothaer Tierpark. Schon damals machte es mich traurig, Tiere in Käfigen eingesperrt zu sehen.

Im Ostseeurlaub sah ich zum ersten Mal das Meer und fand meinen ersten Bernstein.

Vor allem bei meinen langen Drehs in den ersten Jahren als Tierfilmer passte ich mich dem Leben und dem Rhythmus der Tiere an, wurde Teil der Natur statt wie in den ersten Tagen nur Gast zu sein. Das nahm teilweise gefährliche Züge an. Die Tiere nahmen mich derart gefangen, dass ich nicht mehr auf mich achtete, regelrecht verwilderte. Ich aß unregelmäßig, wurde nachlässig mit meiner Kleidung und der Körperhygiene. Ich kenne Männer, die sich in der Wildnis verloren. Einige verschwanden für immer von der Bildfläche, andere wurden nach Jahren wieder gesichtet, mental komplett verändert.

Mir ist die Rückkehr in die Zivilisation glücklicherweise immer gelungen. Allerdings hatte ich zwei Anker in der Heimat, die mich vor dem Abdriften bewahrten. Der eine war meine Familie, die auf mich wartete und die ich liebte und vermisste. Als ich 1991 meine erste große Tour unternahm, war ich bereits mit meiner späteren Frau Birgit liiert. 1993 wurde unser erster Sohn Erik geboren, 1998 folgte Thore, und ich war neugierig, wie sich das »Abenteuer Familie« entwickelte. Es war ein großartiges Erlebnis. Ich habe die tollsten Sachen erlebt, war auf allen Kontinenten dieser Erde, trotzdem ist das Abenteuer Familie meiner Meinung nach eines der größten, die man erleben kann. Manche meiner Touren gingen über vier, fünf Monate, was ich heute mit Bedauern sehe, weil ich in der Entwicklung meiner Söhne viel verpasst habe. Und vermutlich kann ich nicht wirklich erfassen, was es für Birgit bedeutete, dass ich immer wieder über so lange Zeit fort war – und in den ersten Jahren dann auch nicht erreichbar – und sie die Verantwortung für unsere beiden Jungs alleine tragen musste. Ohne diese tolerante Frau wäre es mir nie möglich gewesen, beides zu haben: eine Familie und meinen Traum leben zu können.

Im Alter von 19 päppelte ich meinen ersten Uhu auf. Als er flügge war, ließ ich ihn frei.

So, wie ich auf langen Drehs oft meine Familie vermisste, konnte ich es nach ein paar Wochen zu Hause kaum mehr erwarten, nach Alaska zurückzukehren. Eine unbändige Sehnsucht und Abenteuerlust, eine unendliche Neugierde, das Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit, auch das Glücksempfinden, in der Wildnis bestehen zu können, trieben mich immer wieder hinaus. Ich war jedes Mal aufs Neue beseelt, wenn ich einem Bären oder einer Bärenmutter mit ihren Jungen begegnete, die ich im Vorjahr lange begleitet hatte, und diese Tiere völlig entspannt auf mich reagierten, weil sie mich am Geruch und meiner Stimme wiedererkannten. Ich fürchte, solche Momente wird es in dieser Form nicht mehr lange geben, da selbst die abgelegensten Regionen irgendwann besiedelt werden.

Der zweite Anker war, dass ich meine Filmprojekte realisieren musste, schließlich gab es dazu Verträge mit Fernsehanstalten, darüber hinaus hatte ich als angehender Tierfilmer unseren Hof in der Eifel verpfändet, um die Filmausrüstung und die ersten Filmproduktionen zu finanzieren. Oft war die filmische oder fotografische Ausbeute einer Expedition minimal – zumindest, was die Länge betrifft. Manchmal kam ich nach drei, vier Monaten mit nur 15 Filmrollen à 10 Minuten nach Hause. Aber die Inhalte hatten es in sich. Wenn nichts los war, schaltete ich die Kamera erst gar nicht an, machte also keine desperate shots, weil ich wusste, irgendwann passiert etwas, das es sich auf Film zu bannen lohnt, irgendwann tauchen Bären – in den ersten Jahren mein Hauptmotiv –, Moschusochsen, Wölfe oder eine der anderen charismatischen Tierarten Alaskas auf. Und so war es ja auch. Ich habe an die Natur geglaubt, an die Tiere und an mich.

Ich frage mich oft, warum ich der geworden bin, der ich heute bin. Früher dachte ich, dass meine Leidenschaft für die Tiere, für die Natur verblassen würde, wenn ich älter werde, doch genau das Gegenteil ist der Fall. Und woher kommt diese Faszination eigentlich. Ist es genetisch bedingt, wurde ich durch die Erziehung geprägt? Meine Eltern gingen häufig mit mir in den Wald, und während ich völlig fasziniert einen Käfer beobachtete, versteckten sie sich schnell und machten gruselige Geräusche, oder sie behaupteten von einer Waldarbeiterkate, es sei ein Hexenhaus. Ich war damals gerade mal drei oder vier Jahre alt und träumte noch Jahre später von Hexen. Und dennoch hat mich der Wald immer magisch angezogen. Als ich als Sieben- oder Achtjähriger mit meinem ersten Hirschruf, aus einem relativ simplen Plastikrohr gebaut, in den Wald rief und eine Antwort bekam, war ich beseelt. Auch mit Schlangen machten meine Eltern mir Angst. Als ich als kleines Kind die erste Schlange sah – eine Kreuzotter, wie ich heute weiß, deren Biss in aller Regel nicht lebensgefährlich ist –, sagte mein Vater, sie sei hochgiftig und wenn sie mich beiße, würden wir es nicht rechtzeitig in ein Krankenhaus schaffen. Viele Jahre später sollte ich mit einem riesigen australischen Salzwasserkrokodil tauchen, war bei den Komodowaranen oder ließ mich in Südafrika von einer großen Felsenpython beißen, um zu demonstrieren, was dann passiert – es passierte gar nichts. Bei alledem ging es letztlich darum, Ängste zu überwinden. Wobei ich selbst vor großen oder gefährlichen Tieren keine Angst im eigentlichen Sinn habe, eher Respekt.

Vor der Küste Australiens fing ich meinen ersten großen Fisch, einen Zackenbarsch. Der Koch – der Mann im weißen T-Shirt – konnte es kaum erwarten, ihn zuzubereiten.

Meine spätere Ehefrau Birgit, damals gerade mal 17, und die vier Monate alte Kim in meinem ersten Winter in der Eifel.

Meine Ängste kreisen um andere Themen, etwa die Zukunft unserer Erde oder die Artenvielfalt. Je stärker die Erdbevölkerung wächst und je knapper die Ressourcen werden, desto mehr werden sich die Menschen aufs eigene Überleben konzentrieren, und der Schutz der Umwelt und der Natur werden zur Nebensache – auch wenn wir uns damit sehenden Auges in den Untergang manövrieren. Wenn ich mit meinen Filmen, Büchern und Vorträgen dazu beitragen kann, das Bewusstsein zu wecken oder zu schärfen, wie schützenswert die Natur ist, ist das für mich der schönste Lohn.

Mit dem Mountainbike fuhr ich von Islamabad durch den Himalaja in die uralte Oasenstadt Kaschgar in der Provinz Xinjiang und überquerte dabei den Khunjerab Pass, den weltweit höchsten offiziellen Grenzübergang.

In einem Nachtzug von Peking nach Harbin, der Hauptstadt der Provinz Heilongjiang begann mein Jahr als Forstberater in China.

Eine alte Beiwagenmaschine war damals, 1988, mein Dienstfahrzeug.

Nur selten hatte ich die Gelegenheit, über einen der Märkte mit ihrer besonderen Atmosphäre oder durch Harbin zu schlendern.

Eine Neopren-Wathose ist in Alaska ein unschätzbares Requisit. Dank ihr konnte ich den Tieren in wasserreichen Gebieten trockenen und warmen Fußes auf den Fersen bleiben.

2005 mit Cita in der Brooks Range, dem nördlichsten Hochgebirge der Welt.

30 JAHRE KAMERATECHNIK

Als ich vor gut 30 Jahren beschloss, professionell Tiere zu filmen und zu fotografieren, war die Welt noch analog. Der typische Fotoapparat war eine Kleinbildkamera mit einem Bildformat von 24 mm × 36 mm. Fotografiert wurde mit Negativ- oder Diafilmen, die mit damals maximal 400 beziehungsweise 800 ASA eine weit geringere Lichtempfindlichkeit hatten als die Bildsensoren in der heutigen digitalen Zeit. Das heißt, man brauchte gutes Licht und lichtstarke Objektive mit einer großen Blendenöffnung.

Videokameras dümpelten noch im Amateurbereich bei VHS, allenfalls Super-VHS herum. Die Qualität war eigentlich ziemlich schlecht, doch wegen der niedrigen Bildschirmauflösung der damaligen Fernsehgeräte akzeptabel. Im Bereich der Filmtechnik gab es sehr leistungsstarke Kameras wie zum Beispiel die Arriflex SR, mit der die professionellen Tierfilmer aus aller Welt arbeiteten. Selbst eine gebrauchte kostete, wenn sie in einigermaßen gutem Zustand war, damals zwischen 35.000 und 40.000 Mark, und das lag weit über meinem Budget. Im Nachhinein gesehen war das ganz gut so, denn mit meiner ersten Kamera, einer Beaulieue, drehte ich nur eine Saison lang, bevor sie Teil des Lehrgelds wurde, das ich als angehender Tierfilmer zahlte. Als ein Eisbär einen Scheinangriff startete, zog ich mich völlig überhastet zurück und ließ die Kamera auf ihrem Stativ stehen. Das Tier näherte sich der Kamera, schnupperte daran und versetzte ihr im nächsten Moment einen Prankenschlag. Das Stativ kippte, das Kameraobjektiv landete zielgenau auf dem einzigen Stein weit und breit und zerbrach. Der Schaden war so groß, dass es sich nicht lohnte, ihn reparieren zu lassen.

Im Jahr darauf, 1993, leistete ich mir dann mithilfe der Bank eine gebrauchte Arriflex-SR, die ich relativ schnell auf das Bildformat Super-16 umbauen ließ, das bis heute Standard ist. Gleich mit dem ersten großen Film, den ich danach drehte – Im Schatten der Gletscher – gewann ich beim New York Film Festival einen Preis. Ein Highlight des Films waren Aufnahmen von einem tauchenden Grizzly, den ich in Zeitlupe gefilmt hatte; heute würde man es Highspeed oder Slow Motion nennen. Die Arriflex machte die fürs Fernsehen üblichen 25 Vollbilder pro Sekunde, schaffte in Highspeed aber sage und schreibe 150 Bilder in der Sekunde. Für Highspeed brauchte man nicht nur eine sehr lichtstarke Optik, sondern auch einen lichtempfindlichen, also teuren Film, möglichst 400 ASA.

Dazu muss man wissen, dass auf eine Filmrolle gerade mal zehn Minuten passten – wenn man die Kamera in Normalgeschwindigkeit laufen ließ. Wenn man aber in Highspeed, also in sechsfacher Geschwindigkeit drehte, war die Rolle nach gut anderthalb Minuten zu Ende. Meine Kollegen von der BBC hatten eigens einen magazine loader unter den Kameraassistenten, der nichts anderes tat, als die Magazine der Kameras mit neuen Filmrollen zu bestücken. So jemanden konnte ich mir natürlich nicht leisten. Allerdings kann ich mich an keinen Tag erinnern, wo so viel passiert wäre, dass ich mehr als zweieinhalb Rollen gedreht hätte.

Ein Rohfilm kostete um die 250 Mark, mit Reinigung – um Fussel und Ähnliches zu entfernen –, Abtastung, Entwicklung und Arbeitskopie kam man auf 1000 Mark. Bei im Schnitt 80 bis 100 Rollen für eine Produktion waren also gleich mal 100.000 Mark nur für das Filmmaterial weg. Die Devise lautete daher: sparsam filmen. Und das nicht nur, weil das Material so viel kostete. Es war auch kein Spaß, bei minus zehn Grad mit total klammen Fingern eine Filmrolle zu wechseln. Man musste zuerst den belichteten Film auf der einen Seite herausnehmen, in eine Blechbüchse legen und diese zukleben, dann von der anderen Seite einen neuen Film einlegen und einfädeln – und das bei Dunkelheit oder in einem Dunkelsack, einem lichtundurchlässigen Stoffsack mit zwei Öffnungen für die Hände, um den Film vor Belichtung zu schützen. Und die Filmrollen mussten ja auch transportiert werden. Um nicht wochenlang zig Filmrollen auf einem Packschlitten durch die Wildnis zu ziehen, legte ich mir oft Depots an, indem ich je ein paar Filmrollen in einem wasserdichten Beutel verpackt an schattigen Plätzchen in der Erde vergrub. Manchmal waren sie gefroren, wenn ich sie ausgrub, und ich musste sie erst auftauen lassen. 25 Rollen klingt nach viel, aber Kameraleute haben ein sehr geringes sogenanntes Drehverhältnis. Meines lag bei etwa 1:7 oder 1:9, was bedeutete, dass nur ein Siebtel oder Neuntel von dem, was ich filmte, im fertigen Film zu sehen war.

Großer Fotorucksack, Richtmikrofon, Arriflex-SR-Filmkamera, Filmrollen, Stativ – nicht selten schleppte ich um die 45 Kilogramm Ausrüstung mit.

Im Nachhinein bin ich dankbar für die erzwungene Sparsamkeit, denn obwohl die Speichermedien heutzutage kaum etwas kosten, filme – und fotografiere – ich sozusagen aus Gewohnheit nach wie vor sehr selektiv. Das hat den Vorteil, dass ich beim Schneiden des Films oder bei der Auswahl von Fotos für ein Buch nicht vor einem Berg von Material sitze und mich fragen muss, welches der nahezu identischen sechzehn Bilder, die eine Profikamera heute pro Sekunde schafft, das beste für das Buch ist oder welche der drei, vier oder fünf verschiedenen Kameraeinstellungen die beste für den Film. Als Kameraeinstellung bezeichnet man eine Aufnahme, die ohne Unterbrechung gedreht wird. Ein solcher Take kann eine halbe Sekunde lang sein, was das Auge gerade noch erfasst, oder auch vierzehn. Wenn viel passiert, hält man die Einstellung, weil sich das Bild dann von allein erklärt. Mindestens zwei, in der Regel drei bis vier verschiedene Einstellungen – Nähe, Distanz, Totale etc. – werden für einen Film zu Szenen zusammengesetzt beziehungsweise »geschnitten«.

Der Alaska-Yukon-Elch ist die größte Hirschart der Welt. Große Bullen können vor der Brunft bis zu 20 Zentner wiegen, 30 bis 35 Kilo davon entfallen allein auf das Geweih.

Mit der Zeit wurde das Filmmaterial immer feinkörniger, der Belichtungsspielraum immer größer, aber es blieb bei diesen zehn Minuten Länge pro Filmrolle. Eigentlich alle Kameraleute schauten sich daher zunächst durch den optischen Sucher das Motiv an, machten einen Probeschwenk, zogen die Schärfe nach und stellten die richtige Belichtung ein. Bei Negativfilmen belichtete man immer ein bisschen über, wodurch das oder die Bilder etwas dichter wurden und man später mehr Möglichkeiten bei der Korrektur beziehungsweise Abstimmung von Farbe und Kontrast hatte. All das und einiges mehr habe ich mir über Learning by doing selbst beigebracht, habe aber auch jedes Gespräch mit professionellen Kameraleuten wie ein Schwamm aufgesogen.

Alle paar Jahre ließ ich der Arriflex eine Überholung angedeihen. Sie bekam neue Rollen, wodurch sie leiser lief, und die Lager wurden mit einem Silikon-öl gefettet, das auch bei minus 20 oder 30 Grad in Alaska nicht fest wurde. Ich hielt lange an der Arriflex und am Film fest. Film schaute für mich so aus, wie das menschliche Auge sieht: Den Punkt oder Bereich, den wir anvisieren, stellt unser Auge automatisch scharf, während alles andere ganz leicht verschwommen ist, also eine geringe Tiefenschärfe hat – was uns in der Regel gar nicht bewusst ist. Je mehr man beim Film in den Telebereich ging, desto geringer wurde die Tiefenschärfe. Im Weitwinkelbereich hingegen hatte man eine große Tiefenschärfe: Der Vordergrund war fast ganz scharf, der Mittelgrund, wo man die Schärfe hinlegte, war total, der Hintergrund hingegen nur ganz leicht scharf; insgesamt jedoch wirkte das Bild scharf. Ganz anders war es beim professionellen Videoformat Betacam von Sony. Da war alles scharf, was, wie ich fand, einfach nur grottenschlecht aussah. Trotzdem war es über 15 Jahre sozusagen das amtliche Format weltweit im Videobereich. Große Produktionen allerdings wurden weiterhin auf Film gedreht, und auch fast alle Tierfilmer drehten auf Film.

2015 mit Cleo am Kerkini-See in Nordgriechenland. Damals filmte und fotografierte ich bereits mit einer Digitalkamera, die allerdings genauso groß und schwer war wie eine analoge.

Dann kam der ganz große Sprung: Video wurde digital und ungleich besser. Die große Frage war nun, wie viele Dateninformationen kann ich auf einer Speicherkarte unterbringen und wie hoch ist deren Schreibgeschwindigkeit. Da die Speicherkarten anfangs sehr langsam waren, und die Speicherkarten-Rekorder schwer und unhandlich, war ich mir sicher: Film bleibt noch ganz lange das Maß der Dinge. Falsch gedacht. Mit rasender Geschwindigkeit kamen Speicherkarten mit immer schnellerem Datenfluss und höherer Speicherkapazität auf den Markt – und alles wurde immer kleiner. Das war das Ende des Films. Der Letzte, der noch auf Film fürs Kino gedreht hat, war Quentin Tarantino, und der Letzte, der auf Film fürs Fernsehen gedreht hat, war vermutlich Andreas Kieling. Noch bis 2007 transferierte ich mein Filmmaterial per Abtaster in das amtliche Format – damals HDCam. Das kostete so viel Geld, dass ich mir schließlich doch eine professionelle HD-Kamera kaufte. Auf einmal war die Welt viel einfacher, und diese Videokamera machte auch wirklich tolle Bilder. Der große Nachteil war, dass sie unglaublich viel Strom brauchte und ich bei meinen langen Drehs in der Wildnis nun vor dem Problem stand, wo und wann ich die Akkus laden konnte.

Wie die Speicherkarten wurden auch die Kameras mit rasanter Geschwindigkeit weiterentwickelt, sodass sie in immer kürzerer Zeit durch neue Software beziehungsweise Updates auf den neuesten technischen Stand gebracht werden mussten und nach drei, vier Jahren praktisch wertlos waren. Und das bei Preisen, die für eine Profikamera im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Vor einigen Jahren sollte dann auf einmal alles, selbst Tierfilme, in 3D gedreht werden, was eine spezielle Kamera mit zwei Optiken erforderte. 3D eignet sich eigentlich nur für Events und fürs Kino, denn man braucht eine 3D-Brille und muss stillsitzen, sonst wird einem schummerig. Der Trend fand daher ein schnelles Ende. Dann wurde die Auflösung immer noch höher, die Bilder noch schärfer, noch brillanter, noch kontrastreicher. Irgendwann stellte man fest, dass das menschliche Auge nicht mithalten, den Unterschied gar nicht mehr wahrnehmen kann. Die Industrie wird auch künftig Weiterentwicklungen auf den Markt bringen, um neue Produkte verkaufen zu können, doch der jetzige sehr hohe technische Standard wird wohl noch ein paar Jahre halten.

Kleine Kameras waren für mich oft der Schlüssel zum Erfolg. Je leichter die Ausrüstung, desto »unbeschwerter« konnte ich den Tieren folgen. Die HD-Kamera machte vieles leichter.

Bei Temperaturen von teils unter minus 40 Grad und starkem Wind zu drehen, wie etwa Anfang März in der Hudson Bay, Kanada, war trotzdem harte Arbeit.

Der Aufstieg durch Ruandas Regenwald zu den Berggorillas ist extrem kräftezehrend. Umso dankbarer war ich für die handliche Kamera, die ich schließlich bei meiner vierten Expedition 2011 zu diesen charismatischen Tieren dabeihatte.

Oft setze ich zum Filmen unter anderem auch großformatige Kameras ein, wie beim Dreh mit Lea und Frank 2020 im Yellowstone Nationalpark oder im Herbst 2019 in Südostaustralien.

Selfie mit liebestollem Emu. Die zwischen eineinhalb und fast zwei Meter großen Laufvögel sind eigentlich in Australien heimisch, dieses Exemplar allerdings war aus einem Gehege in der Eifel ausgebrochen.

Was es seither an technischen Neuerungen gegeben hat, ist unfassbar. Mit einem Knopfdruck kann man die ISO-Zahl hochdrehen. Das wirkt wie ein Restlichtverstärker, sodass man selbst bei Dunkelheit filmen kann. Die Aufnahmen werden sogar recht gut, wenngleich man nicht alles sieht, aber oft ist es ja spannender, wenn ein bisschen was Geheimnisvolles bleibt. Der Augenfokus mit Augenerkennung erkennt das Auge eines Tieres und hält das Bild scharf, während man mit der Kamera mitschwenkt. So toll, wie es in einschlägigen Foren oft beschrieben wird, ist dieses Feature aber doch nicht. Es funktioniert wunderbar bei einem Spaziergang am Ententeich im Schlosspark, aber wenn man sich auf den Boden legt, um die Enten auf Augenhöhe zu filmen, kommt leicht mal ein Schilfhalm ins Bild, und schon wird alles unscharf. Auch 60–600-mm-Zoom-objektive wären früher undenkbar gewesen, schon gar zu einem relativ vernünftigen Preis. Die moderne Film- und auch Fototechnik ist gut und schön und erleichtert vieles, aber nach wie vor liegen 80 Prozent des Erfolgs darin, möglichst viel über die Tiere zu wissen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und zu erkennen, dass gleich etwas passiert.

Früher hatte ich gedacht, dass mein altes Filmmaterial, das seit Jahrzehnten auf Rollen in meinem Filmarchiv lagert, mal zum Teil meinen Ruhestand finanzieren könnte, weil ich etliche einmalige Szenen gedreht habe und vieles, was es in 20 Jahren in dieser Art oder womöglich überhaupt nicht mehr geben wird. Die bittere Erkenntnis ist, dass mir die technischen Neuerungen einen Strich durch meine Rechnung machten. Kein Fernsehsender wird mir dieses Material noch abkaufen, weil unser Auge nicht mehr an Filmkorn – kleinste chemische Partikelchen in einer Filmemulsion – gewöhnt ist und alte Aufnahmen daher als unscharf empfindet, obwohl sie gestochen scharf sind. In der digitalen, elektronischen Welt gibt es zwar etwas Ähnliches, das Bildrauschen, doch das lässt sich durch die Größe der Bildsensoren und die richtige Belichtung vermeiden – und gegebenenfalls mit einer Bildbearbeitungssoftware im Nachhinein entfernen. Die einzige Archivaufnahme, die ich vielleicht noch verkaufen könnte, ist der Kampf zweier Wildschweinkeiler in Zeitlupe, meines Wissens bis heute die einzige Aufnahme dieser Art in freier Wildbahn. Der Rest ist Geschichte.

Ein ganz wesentlicher Aspekt, der mit dem Aufkommen der digitalen Videokameras einherging, machte sich erst nach und nach bemerkbar. In meiner Anfangszeit waren eine Profiausrüstung und die Filmrollen plus Reinigung, Abtastung, Entwicklung und Arbeitskopie des Films so teuer, dass allein das die Zahl der Tierfilmer vergleichsweise klein hielt. Als aber die Videokameras fernsehtauglich und gute Kameras erschwinglich wurden, stieg die Zahl der Tierfilmer und damit auch der Tierfilme deutlich an. Umso wichtiger wurde es – und ist es bis heute –, aus der Masse herauszuragen. Mein großer Vorteil war, dass ich damals bereits etabliert war. Dennoch musste und muss ich bis heute versuchen, mich von der Konkurrenz abzuheben. Ich denke, das gelingt mir außer durch filmisches Handwerk durch Authenzität und die Art und Weise, wie ich kommentiere: nicht zu reißerisch und nicht zu langweilig. Vielen gefällt das offenbar, doch jungen Leuten bin ich vielleicht zu konservativ, nicht witzig oder dramatisch genug.

Es hat seine Zeit gedauert, bis ich mir einen Namen gemacht habe, und ich kann nur hoffen, dass es wiederum seine Zeit dauert, bis er verblasst.

Die berühmte Baobaballee in der Nähe des Nationalparks Kirindy Forest. Die nur wenige Zentimeter großen Mausmakis gehören als Lemuren zu den Primaten und sind somit unsere kleinsten Verwandten.

MADAGASKARS KLEINSTE PRIMATEN UND GRÖSSTE VÖGEL

Zweimal hatten wir unseren Madagaskar-Dreh wegen Pestausbrüchen verschoben. Die Seuche ist ein jährlich wiederkehrender Begleiter auf Madagaskar, normalerweise in Form der Beulenpest und mit relativ wenigen Krankheitsfällen, doch alle paar Jahre kommt es zu vermehrten Fällen der gefährlicheren Lungenpest. Als ich nun beim dritten Anlauf mit der kleinen Maschine von der Hauptstadt Antananarivo über Madagaskar flog, war ich schockiert.

Madagaskar wurde als eine der letzten Regionen der Erde erst vor etwa 2300 Jahren besiedelt, und doch hat der Mensch es geschafft, die Insel, immerhin die viertgrößte der Erde und gut eineinhalb mal so groß wie Deutschland, in dieser relativ gesehen kurzen Zeit komplett umzugestalten. Nicht einmal zehn Prozent der Regenwälder, die einst fast ganz Madagaskar bedeckten, sind noch erhalten. Schon die ersten Siedler rodeten Flächen für den Anbau von Nutzpflanzen. Da der typischerweise humusarme Boden von Regenwäldern schnell auslaugt, wurde immer mehr gerodet. Die Gewinnung von Bauholz und später vor allem Tropenholz tat ein Übriges. Statt Regenwälder zogen sich unter uns gleichförmige, schier endlose Sisal- und andere Plantagen hin. Aus der Höhe ließ deren Grün die einstige Schönheit dieser Insel zumindest erahnen, anders als die erodierten, savannenähnlichen Landschaften, die mittlerweile etwa neunzig Prozent des Landes prägen.

Madagaskar trennte sich bereits vor 160 Millionen Jahren von Afrika ab und gehört somit aus geoökologischer Sicht zu den »älteren Inseln«. Das erklärt die vielen endemischen Pflanzen und Tiere. Interessanterweise gibt es auf Madagaskar trotz seiner Größe keine Großtiere wie etwa Elefanten oder Flusspferde. Die Ursache vermutet man darin, dass der ursprünglich hier vorherrschende Regenwald für große Tiere ein eher ungeeigneter Lebensraum war. Zumindest Gorillas hätten dort gut leben können, aber es gibt nur kleine Primaten, die Lemuren, allerdings mit vielen Gattungen wie Makis, Varis, Kattas oder Sifakas. Etliche davon leben im Kirindy-Reservat mit einer Forschungsstation der Universität Göttigen im Zentrum, wo ich mich mit Primatenforschern traf. Auf der Fahrt dorthin kommt man durch eine unfassbar schöne Allee der seltsamen Baobabs, Bäume, die aussehen, als wären sie verkehrt herum eingepflanzt worden.

Sifakas sind eine weitere der etwa 100 Lemurenarten. Ihre langen Beine verweisen auf ihre Sprungkraft, doch die meiste Zeit verbringen sie damit, in den Bäumen »abzuhängen«.

Lemuren sind sprunggewaltig, das zeigt schon ihre Physiognomie, und zielsicher. Sie können aus großer Entfernung einen kleinen Zweig oder Ast anpeilen und werden ihn nicht verfehlen. Lemuren sind reine Baumbewohner, mit Ausnahme der Kattas, die zumindest teilweise am Boden leben und sich dort, wenn es schnell gehen soll, auf höchst ungewöhnliche Weise fortbewegen: Sie springen seitwärts, wobei sie ihre Arme und den langen schwarzweiß geringelten Schwanz in die Höhe recken. Wenn eine ganze Gruppe in Reih und Glied an einem vorbeihüpft, denkt man im ersten Moment: Mit denen stimmt was nicht. Es sieht wirklich absolut schräg aus, und ich kam aus dem Staunen nicht heraus. Und noch etwas anderes Bizarres konnte ich beobachten. Kattas klettern auf der Suche nach Kaktusblüten nicht vorsichtig an einem Kaktus hoch und runter, sondern springen (!) von einem zum anderen, und das, ohne sich zu verletzen. Ich habe mal mit der Fingerkuppe nur leicht die Dornen eines solchen Kaktus angetippt, und schon geblutet. Offensichtlich sind die gummiartigen – besser kann ich es nicht beschreiben – Fußsohlen und Handflächen der Kattas stichfest.

Kattas sind die einzigen Lemuren, die ab und an ihren angestammten Lebensraum verlassen und sich auf dem Boden fortbewegen.

Werden die nachtaktiven Mausmakis tagsüber gestört, werden ihre lichtempfindlichen Pupillen ganz klein.

Die Göttinger Primatenforscher beschäftigten sich auch mit den nachtaktiven Mausmakis, den kleinsten Vertretern der Primatenfamilie. Mausmakis bewegen sich sehr langsam und vorsichtig, doch wenn man ihnen zu nahe kommt, machen sie einen überraschend großen Satz, und, zack!, weg sind sie. Meistens zumindest, denn offensichtlich haben sie keine sonderlich gute Feindwahrnehmung. Mir gelangen Filmaufnahmen, wie ein Sperber sich einen Mausmaki schnappte, der sich nicht gut genug versteckt hatte. Offenbar sind sie auch nicht die hellsten. Die Forscher fingen sie in mit Bananen bestückten Lebendfallen, um sie untersuchen und markieren zu können. Und in der nächsten Nacht saß oft dasselbe Tier erneut in einer Falle. Es scheint, als könnten die possierlichen Tierchen einmal gemachte Erfahrungen nicht besonders gut verwerten. Vielleicht wogen sie auch ab und kamen zu dem Schluss, dass ein Stückchen Banane es wert war, sich Blut abzapfen und auf der Suche nach Bakterien den Anus abpinseln zu lassen. Generell zeigten die Tiere in Kirindy keine besonders große Scheu, obwohl der Mensch mit der Vernichtung beinahe ihres gesamten Lebensraums viel Unheil angerichtet hat.

Kirindy ist ein regengrüner Trockenwald. Das heißt, dass die Bäume in der Trockenzeit ihr Laub abwerfen. Auf mich wirkte der Wald jetzt, in der Trockenzeit, an vielen Stellen wie abgestorben, dennoch sahen wir überall kleine Eidechsen und Schlangen, unglaublich viele Vögel, Chamäleons, Leguane, Schildkröten und etliches mehr, darunter ein Tier wie aus einer anderen Zeit. Ich lag auf dem Boden, um kleine Reptilien zu beobachten, wobei es in tropischen Regenwäldern keine gute Idee ist, sich auf den Boden zu legen, weil dort alles mögliche giftige Getier unterwegs sein kann. Es gibt auf Madagaskar zwar keine Giftschlangen, aber giftige Spinnen, Skorpione und Tausendfüßer. Plötzlich ertönte ein Geräusch im Wald, wie ich es noch nie in meinem Leben gehört hatte: eine Abfolge aus mal knarzender, mal quietschender Tür, dazwischen eine Art Hecheln und mit nichts vergleichbare Laute. Es kam immer näher, und auf einmal erschien der Urheber aus dem Gebüsch. Ich brauchte ein paar Sekunden, bis ich erkannte, dass es sich um eine Fossa handelte, der mit 70 bis 80 Zentimeter Kopf-Rumpf-Länge – der Schwanz ist noch einmal fast genauso lange – größte Beutegreifer Madagaskars.

Boas sind vor allem in der Neuen Welt heimisch. Auf Madagaskar sind sie ein Relikt aus der Zeit der Kontinentaldrift.

Seidenkuckucke wie diesen Spitzschopf-Seidenkuckuck findet man nur hier.

Auf Madagaskar lebt etwa die Hälfte aller Chamäleonarten weltweit, darunter der kleinste, nur 3,5 Zentimeter große sowie zwei riesige, bis zu 70 Zentimeter lange Vertreter dieser Camouflage-Künstler.

Ich war begeistert und erregt, denn es gibt nicht viele Aufnahmen von Fossas in freier Wildbahn. Fossas haben offensichtlich überhaupt keine Scheu vor Menschen, jedenfalls kam diese, ein Kater, auf mich zu, schaute dabei abwechselnd auf das Kameraobjektiv – für die Fossa wahrscheinlich ein großes Auge, das sie beobachtet – und auf mich. Eine Fossa sieht aus wie eine zu klein geratene Mischung aus Säbelzahntiger und Höhlenlöwe mit einem Hauch Hyäne, irgendwie prähistorisch, ich kann es nicht anders beschreiben. Aus meiner Perspektive erschien das Tier deutlich größer, als es in Wirklichkeit war, und damit noch unheimlicher. Dazu kam, dass ich nicht wusste, wie es reagieren würde, ob es mich nicht gleich in die Nase oder in die Hand beißt. Als das Tier immer näher kam, überlegte ich, ob ich nicht doch besser aufstehen sollte. Ich musste mich richtig beherrschen und hatte Mühe, meine Hand ruhig zu halten. Glücklicherweise zieht meine Kamera die Schärfe von allein nach. Ich hätte mir keine Gedanken zu machen brauchen, denn wie sich herausstellte, war ich der Fossa schnurzegal. Sie wollte wohl nur mal sehen, welch in ihren Augen seltsames Wesen da auf dem Boden lag, denn Menschen kannte sie vermutlich nur aufrecht stehend, und lief dann einfach an mir vorbei. Im nächsten Moment war sie verschwunden.