12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

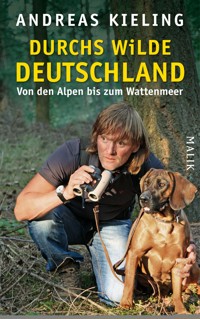

Ausstrahlung bei ZDF zur Primetime Sonntags um 19.30 Uhr Andreas Kieling und seine Hündin Cleo bereisen erneut zusammen die Heimat: Vom Berchtesgadener Land bis zur Nordsee erfahren sie, wie viele Tierarten und Naturwunder Deutschland zu bieten hat. Wie konnten bei uns wieder Wölfe heimischwerden? Wie chinesische Krabben in die Elbe und bis Dresden gelangen? Wie lange noch werden Birkhühner unsere Wälder besiedeln? Und wo entdeckt man mit etwas Glück scheue Schwarzstörche, Luchse oder Waschbären? Der beliebte Dokumentarfilmer und erfolgreiche Autor schildert seine eindrucksvollsten, emotionalsten Erlebnisse mit Steinböcken und Hirschkäfern, Kranichen und Wildkatzen, mit Rothirschen in der Eifel und Seeadlern im Oderbruch – eine überraschende und aufregende Inventur der deutschen Natur.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Für meine Familie

Mit 67 Fotos und einer Karte

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe

1. Auflage 2012

ISBN 978-3-492-95615-4

© Piper Verlag GmbH, München 2012

Text: Andreas Kieling mit Sabine Wünsch

Umschlaggestaltung: Birgit Kohlhaas, Egling

Fotos: Andreas Kieling

Karte: cartomedia, Karlsruhe

Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

Jedes Wagnis beginnt in uns

Noch während unseres »Wandersommers«, als mein Hund Cleo und ich die ehemalige innerdeutsche Grenze vom Dreiländereck von Böhmen (Tschechien), Bayern und Sachsen bis hoch an die Ostsee wanderten,1 war mein Plan, bald wieder in ferne Länder aufzubrechen, um vom Aussterben bedrohte Tierarten zu filmen. Doch je länger wir unterwegs waren und je intensiver ich mich mit der Natur in Deutschland beschäftigte, desto klarer wurde mir, wie viele Tierarten in Deutschland als »gefährdet« oder sogar »stark gefährdet« auf der Roten Liste2 stehen. Auch reifte immer stärker der Wunsch heran, noch mehr »wilde« Gegenden Deutschlands zu erkunden.

Deutschlands Natur befindet sich in einem ständigen Wandel. Neue Arten sind eingewandert, andere nicht mehr existent. Tiere, die vor vierzig Jahren noch als Volksschädlinge galten, stehen heute kurz vor dem Aussterben. Intakte Naturlebensräume werden von Autobahnen, Industriestandorten und Siedlungsgebieten schwer geschädigt. Auf der anderen Seite werden Nationalparks und Biosphärenreservate neu gegründet, erweitert oder ausgebaut – »Ausgleichsflächen« nennt man das in der Behördensprache. Der Mensch hat der Natur gegenüber ein schlechtes Gewissen.

Dennoch hat Deutschland, was die Natur betrifft, sehr viel zu bieten. Von den Alpen bis zum Wattenmeer beherbergt es die unterschiedlichsten Lebensräume mit einer sehr üppigen Pflanzen- und Tierwelt. Für Naturbegeisterte und Erholungssuchende ist unser Land ein großer Tummelplatz, in dem es viel zu entdecken gibt. Ohne lange Flugreisen, Jetlag, Einreiseformalitäten und Sprachbarrieren können wir in kurzer Zeit dem Alltagsstress entfliehen.

In der Natur sehen wir das Reine, Gerechte, Harmonische, Faire. Es ist für uns Menschen der Widerpart zu unserer hektischen, rastlosen, auf Maximierung ausgerichteten Ellenbogengesellschaft. Noch nie hatten so viele Menschen ein Burnout-Syndrom wie in unserer Zeit. Mobbing, Neid, Missgunst und Rache gehören zu unserem Alltag. Die Natur kennt solche Eigenschaften nicht. Tiere kennen keinen Hass, keine Vergeltung, haben keine Rachegelüste. Sie sind nicht nachtragend, sondern instinktgesteuert. In der Natur gibt es weder Strafen noch Belohnungen. Es gibt nur Entwicklungen und Folgen. Trotzdem geht es auch dort um Dominanz und Rangordnung.

Zum »Wandersommer« haben Cleo und mich unzählige Briefe und Mails erreicht. Schulklassen, Wandervereine, Hobbybiologen, Professoren, Jugendgruppen, Forstkollegen, ältere Menschen, selbst Strafgefangene schrieben – sie alle beglückwünschten uns zu dem Buch mit der Bitte, doch noch mehr über Deutschland zu berichten.

Nach den 1400 Kilometern zu Fuß stand mein Plan endgültig fest: noch intensiver und tiefer in die Schönheiten, Geheimnisse und außergewöhnlichen Orte unserer Heimat vorzudringen. Ich war sehr gespannt, welche Menschen uns begegnen und welche Geschichte sie mir erzählen würden.

Egal, ob es der schlichte Sonntagsspaziergang ist, die romantische Wanderung mit dem Partner oder die mehrtägige Tour in der Gruppe mit Freunden – Wandern und Natur erleben in Deutschland heißt auch, auf gleichgesinnte Menschen zu treffen. In der Anonymität einer Großstadt würde man einander nicht wahrnehmen. Vielleicht ein flüchtiger Blickkontakt von einer halben Sekunde. In der Natur grüßt man sich. Es ist immer Zeit für ein Gespräch, das sehr oft in einer tiefgründigen Unterhaltung endet, und beim Verabschieden bekundet man, in Kontakt zu bleiben.

Deutschland, seine grandiose Natur, die gewachsene Kultur und die Begegnungen mit seinen interessanten Menschen entwickelten sich für mich zu einer ganz großen Leidenschaft. Oft träumte ich nachts – und ich glaube, Cleo ebenfalls – von dem gerade Erlebten. Ich konnte es gar nicht erwarten, dass der nächste Tag anbrach und wir wieder nah an den Tieren und der Natur leben, sie entdecken, filmen, fotografieren und fühlen durften. Daran möchte ich Sie gern teilhaben lassen.

Andreas KielingJanuar 2012

Diese Tour hatte eigentlich schon im November 2010 begonnen. Damals war ich das erste Mal im Berchtesgadener Land, um Alpenwild, speziell Steinböcke, zu filmen. Für den November hatte ich mich aus hauptsächlich zwei Gründen entschieden: Zum einen ist dann Gamsbrunft, zum anderen wollte ich Steinböcke im Schnee drehen. Steinwild im Sommer, auf grünen Matten, fand ich zu lieblich, ich wollte es eher rau.

Während die Gämse – in der Jägersprache der Gams – im gesamten deutschen Alpenraum verbreitet ist, gibt es in ganz Deutschland nur fünf Steinbockpopulationen. Die drei größeren finden sich in den Allgäuer Alpen, an der Benediktenwand und im Hagengebirge bei Berchtesgaden, wobei die Wahrscheinlichkeit, die Tiere tatsächlich vor die Linse zu bekommen, an den beiden letztgenannten Stellen am größten ist. Schwierig ist es dennoch. Nicht nur lebt der Alpen- oder Gemeine Steinbock zwischen der Wald- und der Schneegrenze, also etwa zwischen 1800 und knapp 3000 Meter Höhe; darüber hinaus bilden Weibchen und Jungtiere einerseits und Junggesellen andererseits nur kleine, schwer auszumachende Rudel, während ausgewachsene Böcke ohnehin Einzelgänger sind.

Da die Zeit knapp war, ich mich in dem Gebiet nicht auskannte und daher nicht wusste, wo am ehesten Steinböcke auszumachen sind, hatte ich mich mit einem Ranger verabredet. Unter der Führung des freundlichen Lorenz machten Cleo und ich uns am Tag nach unserer Ankunft an den Aufstieg zum Schneibstein. Der Schneibstein ist der einfachste Zweitausender im Berchtesgadener Land. Er hat trotz seiner 2276 Meter keinen Schwierigkeitsgrad. Vom Parkplatz Hinterbrand führte Lorenz uns vorbei an der Mitterkaser Alm zum 1736 Meter hoch gelegenen Carl-von-Stahl-Haus. Wir überquerten das Torrener Joch und gelangten zum Bergfuß. Von dort geht der Steig durch dichte Latschen zum Teufelsgemäuer und über den sanften Grat weiter zum Gipfel. Vom Parkplatz an war es mit beinahe jedem Höhenmeter immer kälter geworden. Am Gipfel schließlich war es eisig kalt. Aber der Ausblick!

Der erste Schnee war gefallen, nicht sehr viel, aber genug, um auch die tieferen Lagen wie mit Puderzucker zu bestäuben. Die Lärchen hatten zum Teil noch gelbe Blätter, während die Laubbäume – in höheren Lagen sind das in erster Linie kleinwüchsige Erlen und ein paar Bergahorn und Ebereschen – ihr Laub schon abgeworfen hatten. Dazu in der frostig klaren Luft der herrliche Blick auf das Steinerne Meer, hinüber zum sagenumwobenen Watzmann und auf den tief im Tal zwischen steilen Berghängen eingebetteten wunderschönen Königssee mit seinem berühmten Echo. Das sah einfach zauberhaft aus. Ich habe schon die verschiedensten hochalpinen Landschaften bereist, unter anderem den Himalaja, das Tianshan-Gebirge, die Alaska Range und die Rocky Mountains, aber das hier toppte alles, und ich dachte wieder einmal: Wow, wie schön kann Deutschland sein! Eine Zeile aus einem alten Lied von Wolfgang Ambros fiel mir ein: »Watzmann, Watzmann, Schicksalsberg, du bist so groß und i nur a Zwerg ...«. Genauso fühlte ich mich: unbedeutend klein angesichts dieser grandiosen Bergwelt.

Das ist ein Phänomen in Deutschland: Wenn man erzählt, dass man am Mount Everest, am K2 oder am Mount McKinley war, machen alle große Augen und werden ganz ehrfürchtig. Sagt man aber, ich war auf dem Schneibstein, dann werden die meisten Leute, sofern sie den Berg überhaupt kennen, sagen: »Wie piefig, Zirbelstube, Dirndl und Lederhosen«, halt das typische Alpenklischee. Genau das Gegenteil ist der Fall. Jedes Mal, wenn ich in die Alpen komme, denke ich, wenn man ein paar kleine Berghütten aus dem Bild wegretuschiert und jemandem sagt: »Das war in den Rocky Mountains, gleich hinter Lake Louise«, wird er sagen: »Oh, kannst du mir das mal auf der Karte zeigen? Da möchte ich auch mal hin.« Dabei hat er die schönsten Landschaften direkt vor der Nase.

Auf dem Schneibstein gibt es zwei Gipfelkreuze, ein altes aus Metall mit einem verrosteten Jesus, das sieht voll schräg aus, und daneben ein großes Holzkreuz. Ich erkannte die Stelle sofort wieder. Vor Jahren hatte ich ein wunderschönes Foto gesehen, da hatte ein Fotograf Steinböcke von hier oben fotografiert. An der Tiefenschärfe konnte man sehen, dass es mit einem Weitwinkelobjektiv gemacht worden war, der Fotograf also ganz nah an den Steinböcken dran gewesen sein musste. Jetzt war allerdings kein einziger Steinbock zu sehen.

Dafür war die Gamsbrunft in vollem Gang, und Cleo und ich staunten nicht schlecht. Für Cleo war es ein unglaubliches Erlebnis. Sie sah den ersten Gamsbock oder überhaupt die erste Gams in ihrem Leben und war völlig aus dem Häuschen. Es macht schon einen Unterschied, ob man in einem Wald ein Wildschwein wegbrechen sieht oder in offenem Gelände ein ähnlich großes Tier vor sich hat. Eine Gämse wird über einen Meter lang und, am Widerrist (dem Übergang vom Hals zum Rücken) gemessen, im Schnitt 75 Zentimeter hoch. Ausgewachsene Tiere wiegen zwischen dreißig und fünfzig Kilogramm. Der gedrungene Körper sitzt auf verhältnismäßig langen, kräftigen Beinen mit relativ großen Hufen. Die Klauensohlen sind elastisch und anpassungsfähig, der vorstehende sogenannte Tragrand hingegen bildet eine harte Kante, die im Winter für sicheren Tritt auf vereisten Flächen sorgt. Im Sommer, wenn sich die Schalenränder am Fels abschleifen, gibt die weiche Sohle Halt. Zwei kleine zurückgebildete Zehen hinter den Hufen, die Afterklauen, dienen als Kletterhilfe und beim Abwärtsgehen als Bremse.

Gämsen sind Boviden, das heißt, ihre Hörner bestehen aus einer fest mit dem Schädel verbundenen Knochenstruktur und werden nicht abgeworfen. Vielmehr wächst das Gehörn zeitlebens, immer nur ein bisschen – und im Alter praktisch gar nicht mehr. Bei den Gämsen tragen sowohl Böcke als auch Geißen Hörner. Diese »Krucken« werden bis zu 25 Zentimeter lang und sind an der Spitze nach hinten gebogen. Im Sommer ist das Fell rotbraun, am Bauch eher rotgelb, während der Rücken einen schwarzbraunen »Aalstrich« aufweist. Im Winter färbt sich der Rücken zu dunkelbraun bis braunschwarz und der Bauch weiß.

Zur Brunftzeit sondert ein Drüsenorgan, die sogenannte Brunftfeige, ein schmieriges, stinkendes Sekret ab, dessen Duft bis in unsere Nasen stieg und Cleo nur noch mehr aus der Fassung brachte.

Ich war aus einem ganz anderen Grund fasziniert. Eine überdurchschnittlich große Lunge befähigt das Gamswild nämlich zu außergewöhnlichen Leistungen, was ein Bock vor unseren Augen eindrucksvoll unter Beweis stellte. Wir beobachteten, wie zwei Böcke sich um eine Geiß rangelten, die wohl gerade in die Brunft kam. Die beiden sprangen in einem solchen Tempo aufeinander zu und hakelten sich derart vehement mit ihren scharfen Hörnern, dass es nur so krachte und der Schnee nach allen Seiten stob. Schließlich gab der eine auf und flüchtete. Damit gab sich der Sieger aber nicht zufrieden, und er jagte den unterlegenen Konkurrenten in einem Affenzahn mindestens 200 Meter den Berg hinunter, bis er sicher sein konnte, den anderen wirklich in die Flucht geschlagen zu haben. Dann hetzte er mit unverminderter Geschwindigkeit den Berg wieder hoch, machte nur einmal fft, fft – so eine Art Flämen –, besprang die Geiß, ruckelte kurz, schüttelte sich und stand dann da, als wäre nichts gewesen. Ist der fit, der Junge, dachte ich, ist ja unglaublich. Mir hinge nach einer solchen Aktion die Zunge bis zu den Knien, und der atmete nicht mal schwer! Da gehen einem als Mann seltsame Dinge durch den Kopf, mir zumindest.

»Na ja, es kann sein, dass die Steinböcke schon weggezogen sind, nach Österreich, die machen nämlich quasi eine jährliche Rundwanderung«, unterbrach Lorenz meine neidvollen Gedanken. »Ich ruf mal drüben an und frag nach.«

Lorenz zückte sein Handy und erkundigte sich bei einem Berufsjäger im Nachbarland nach den Steinböcken. Die waren tatsächlich schon in Österreich. Aber die Jäger wollten uns dort drüben nicht haben.

»Hör mal«, hieß es, wie mir Lorenz nach dem Telefonat berichtete, »wir wollen hier keinen Tierfilmer haben. Auch nicht, wenn das der Herr Kieling ist. Bei uns ist gerade Steinbockjagd. Wir wollen hier keinen Tierfilmer herumlaufen haben, der die Tiere aufscheucht und unsere Jagdgäste verprellt. Bleibt mal schön in Deutschland.«

In Deutschland ist der Steinbock ein streng geschütztes Tier, unterliegt zwar dem Jagdrecht, aber mit ganzjähriger Schonzeit, während er in Österreich ganz offiziell geschossen wird. Natürlich nur in Maßen, sodass es dem Bestand keinen Abbruch tut. Apropos Bestand. Heute gilt die Art als gesichert. Während es in Deutschland nur die schon erwähnten fünf Populationen gibt, leben in Österreich etwa 4500 Alpensteinböcke, in der Schweiz immerhin fast 16000; im gesamten Alpengebiet sind es zwischen 30000 und 40000.

Vor knapp 200 Jahren hingegen war der Alpensteinbock bis auf etwa hundert Tiere ausgerottet. Dass die Art überhaupt noch existiert, ist dem Förster Josef Zumstein und dem Naturkundler Albert Girtanner zu verdanken: Auf ihr Betreiben hin wurde die letzte Population, die am Gran Paradiso, einem Gebirgsstock in Italien, lebte, 1856 unter Schutz gestellt. Und zwar, indem König Viktor Emanuel II. aus dem Haus Savoyen die Region zu seinem Jagdgebiet erklärte. Auf den ersten Blick mag das seltsam klingen, hatte aber zur Folge, dass das Gebiet für andere Jäger tabu war. In den Folgejahrzehnten wurden die Tiere durch ein Wiederansiedlungsprogramm in weiten Teilen ihres ursprünglichen Lebensraums wieder heimisch. Eine für die damalige Zeit beachtliche und überraschend moderne Initiative. Alle heute in den Alpen lebenden Steinböcke stammen von diesen damals Letzten ihrer Art ab. 1922 wurde aus dem Schutzgebiet am Gran Paradiso der erste Nationalpark Italiens – der heute zusammen mit dem auf französischer Seite angrenzenden Vanoise den größten Nationalpark Europas bildet.

Den Grundstock der Steinböcke im Berchtesgadener Land legte vor 75 Jahren Hermann Göring, der vom Waschbär über den Wisent bis eben hin zu Steinböcken alles in Deutschland aussetzen wollte. Auf seine Anordnung hin beschaffte die Forstverwaltung drei Geißen und einen Bock vom Schweizer Wildpark St. Gallen. Nach einer Bootsfahrt über den Bodensee, einer Zugreise nach Berchtesgaden und einer Ruderpartie über den Königssee wurden die Tiere in ihren Transportkisten zum Obersee getragen und von dort mit einer eigens errichteten Seilbahn in das Almgebiet Röth gebracht, wo ein etwa fünfzehn Hektar großes Gehege auf sie wartete. Und da sich die Tiere zumindest im Winter in dem Gehege nicht selbst versorgen konnten, mussten sie gefüttert werden, wofür vier (!) Jäger freigestellt wurden. Tja, wenn der »Reichsjägermeister« einen Wunsch hatte, wurden weder Aufwand noch Kosten gescheut.

Warum aber wurde der Steinbock überhaupt an den Abgrund der Ausrottung getrieben? Der Steinbock war immer ein kultisches Tier. Thors Wagen zum Beispiel wurde nicht etwa von Eseln oder Pferden gezogen, sondern von Steinböcken. Dem Steinbock hat man früher auch magische Kräfte zugesprochen. Er wurde stark mystifiziert und war so etwas wie eine lebende Apotheke. Man hat praktisch jedes Teil von ihm als Heilmittel gegen alle möglichen Krankheiten und Wehwehchen eingesetzt. Sein Blut wurde gekocht und sollte, soweit ich weiß, bei Rheuma helfen; die Hufe wurden zu Pulver gerieben und bei Gicht und Gliederreißen verabreicht. Die Exkremente, die, das nur nebenbei, aussehen wie kleine Kaffeeböhnchen, wurden getrocknet, zerrieben und als Tee gegen ich weiß nicht was aufgebrüht. Besonders begehrt war das Horn. Was heute das Rhinozeroshorn oder der Tigerpenis in Asien, war in Europa das Steinbockhornpulver. Liebesmüde ältere Herren zahlten viele Goldtaler für das vermeintliche Aphrodisiakum.

Das Wertvollste aber war der Bezoarstein. Das ist ein Ballen aus verschluckten Haaren und Pflanzenfasern – bei Greifvögeln kennt man das als Gewölle –, der bei Steinböcken mit dem Harz der Latschennadeln durchsetzt ist. Wenn so ein Ballen vom Pansen (einem der vielen Mägen von Wiederkäuern) in den Darm wandert und sich dort über längere Zeit anlagert, wird er von einer steinharten Kruste überzogen. Bezoarsteinen wurden früher magische Fähigkeiten wie das Beschwören von Regen, Schnee, Wind oder Nebel zugeschrieben, und sie sollten sogar Gift unschädlich machen. Daher rührt auch der Name: Das arabische Bedzehr, das persische Padzahr oder das hebräische Beluzaar bedeuten alle »Gegenmittel«. Zu kostbaren Schmuckstücken verarbeitet, wurden sie, an einer Kette hängend, in ein vermeintlich vergiftetes Getränk getaucht. In der Münchner Residenz kann man einige solche Raritäten bewundern. Da man nur in etwa jedem 50. Steinbock einen Bezoarstein fand, wurden sie in Gold aufgewogen.

Aus damaliger Sicht gab es also gleich mehrere »gute« Gründe, Jagd auf Steinböcke zu machen. Es gab nachweislich kein Tier in Deutschland oder in Europa, das als Zauber- und Kulttier so stark bejagt wurde wie der Steinbock. Wie praktisch, dass Steinböcke nicht sehr scheu sind und keine riesige Fluchtdistanz haben. Die allerletzten Exemplare der Alpen hatten dann aber wohl doch die Gefahr gewittert und sich außer Reichweite von Gewehren gebracht. Genutzt hat es ihnen nichts, man hat sie mit Kanonen aus dem Berg geschossen. Verrückt.

Na, jedenfalls war nach Lorenz’ Anruf in Österreich klar, dass es dieses Jahr nichts mehr würde mit den Steinböcken, und Lorenz riet mir, im August wiederzukommen, dann seien die Steinböcke eigentlich immer im Berchtesgadener Land.

Cleo und ich nutzten die »geschenkten« Tage und wanderten kreuz und quer durch die Gegend. Wir kamen aus dem Staunen nicht heraus. Unfassbar, was diese Region auf den vielen Wanderrouten – von leichten Tages- bis hin zu anspruchsvollen mehrtägigen Touren – zu bieten hat: reißende Bäche, tosende Wasserfälle, enge Schluchten und Klammen in den Tälern, traditionell bewirtete Almen auf den Bergen ...

Den besten Blick auf den Königssee hat man, wenn man von der Jennerbahn-Mittelstation über die Königsbach- und die Gotzenalm hinunter zur Anlegestelle Kessel wandert, hatte mir Lorenz als Tipp gegeben.

»Na, Cleo«, sagte ich daher zu meinem Hund eines Morgens, »lass uns das doch mal ausprobieren.«

Bis zur Mittelstation nahmen wir die Jennerbahn. Von dort folgten wir einem Höhenweg durchs Almgebiet, wobei wir in der Tat immer wieder grandiose Ausblicke auf den Königssee hatten. Das letzte Stück des Weges, der relativ steile Abstieg zur Anlegestelle, war wegen des vielen feuchten Laubs recht rutschig, aber wir kamen wohlbehalten am See an. Kessel ist eine Bedarfshaltestelle. Will man von einem Schiff mitgenommen werden, signalisiert man das durch eine am Steg angebrachte Schiebetafel. Nicht lange, nachdem wir die Tafel betätigt hatten, wurden Cleo und ich von einem der neunzehn Elektroboote (achtzehn große für je gut neunzig, ein kleines für 25 Personen) abgeholt, die den Königssee befahren. Im Sommer, während der Hauptsaison, fährt alle 30 Minuten ein solches Schiff. Übers Jahr werden so Hunderttausende Touristen über den Königssee gefahren. Ansonsten sind auf einem der saubersten Seen Deutschlands – mit Trinkwasserqualität! – nur Ruderboote erlaubt.

Die nächste Anlegestelle war die Halbinsel Hirschau mit der wunderschönen barocken Wallfahrtskapelle St. Bartholomä. Ich hatte schon die tollsten Fotos von dieser Szenerie gesehen, trotzdem blieb mir nun vor Staunen der Mund offen stehen. Direkt am Ufer des smaragdgrünen Bergsees prangt das strahlend weiße Kirchlein mit seinen tiefroten Zwiebeltürmen und Kuppeldächern, dahinter steigt die Watzmann-Ostwand in den tiefblauen Himmel auf. Was für ein Anblick! Der nächste Halt war an der gleichfalls berühmten Echowand. Der Bootsführer bläst in sein Flügelhorn oder eine Trompete, und es erschallt ein einfaches, seltener ein zweifaches Echo. Beeindruckend. Wie toll muss das erst früher gewesen sein, als das Mitführen von Schwarzpulver auf Schiffen noch nicht aus Sicherheitsgründen verboten war und vom Schiff aus mit einer Böllerkanone geschossen wurde; das hat ein bis zu siebenfaches Echo erzeugt!

Weil es gar so schön war, wanderten Cleo und ich, nachdem uns das Schiff an der Seelände in Schönau abgeliefert hatte, gleich noch das kurze Stück – fünfzehn Minuten zu Fuß, wenn man langsam geht – am Nordostufer entlang zum Malerwinkel. Das ist einer der ganz besonderen Orte am Königssee und eine der romantischsten Stellen in ganz Deutschland überhaupt. Der Blick schweift fast über die gesamte Länge des zwischen Steilwänden eingebetteten Sees zur Schönfeldspitze im Steinernen Meer, Buchen und Bergahorn säumen dieses zauberhafte Bild. Man fühlt sich an die Werke des großen Malers der Romantik, Caspar David Friedrich, erinnert. Cleo und ich schauten hinab auf das Wasser, das so klar war, dass man glaubte, bis auf den Grund gucken zu können, sahen Forellen, Renken und Saiblinge. Cleo und ich waren überwältigt.

Auf unseren Bergwanderungen sahen wir jede Menge Gämsen, und einmal konnten wir einen Steinadler beobachten, der versuchte, eine Gams vom Fels zu drängen. Das war das stärkste Erlebnis, das wir hier hatten. Leider konnte ich es weder fotografieren noch filmen, da es zu weit entfernt war. Der etwa zwei-, dreijährige Bock stand auf einem Grat, und der Adler flog ihn immer wieder an und wollte ihn dazu bringen, in Panik die Felsen runterzuspringen und abzustürzen. Doch die Gams blieb einfach stehen – ganz schön nervenstark, zog nicht einmal den Kopf ein. Unglaublich. So ein Steinadler ist ja nicht gerade klein. Steinadler zählen sogar zu den größten Adlern, können eine Körperlänge von bis zu einem Meter und ein Gewicht von fast sieben Kilogramm erreichen. Schließlich harkte der Adler etwa drei Meter neben dem Gamsbock auf einem Felsvorsprung auf. Da saß er dann und beobachtete die Gams, und die Gams stand auf dem Grat und beobachtete ihrerseits den Adler. Gerührt hat sie sich immer noch nicht. Irgendwann hat der Adler aufgegeben und ist abgestrichen.

Die Erklärung kann eigentlich nur sein, dass die Hauptbeute der Steinadler kleine bis mittelgroße Säuger sind, also zum Beispiel Murmeltiere. Wenn sie aber in einer Gams eine leichte Beute sehen, werden sie auch die jagen, und wenn eine verendete Gams irgendwo herumliegt, wird sich ein Adler so ein gefundenes Fressen nicht entgehen lassen. Deshalb verstehe ich nicht, dass im Nationalpark Berchtesgaden Gamsen geschossen werden und auch Rotwild, weil ich mir sage: Wenn man hier wirklich wieder Bart- und Gänsegeier und Steinadler in nennenswerter Zahl haben will, dann braucht es verendetes Wild, Wild, das an Altersschwäche, an Entbehrung, an Kälte oder durch Steinschlag ums Leben gekommen ist. In dem Moment, wo drei, vier Jäger die Funktion des Wolfes, des Luchses, des Bären und des strengen Winters übernehmen und die Kadaver schön säuberlich wegräumen, wird den Fleisch- oder Aasfressern natürlich die Lebensgrundlage entzogen, denn von den paar Nachgeburten, die im Frühjahr anfallen, werden sie nicht satt. Das Eingreifen des Menschen ist ein Widerspruch zum Nationalparkgedanken, aber letztlich einer, der sich in praktisch allen Nationalparks und Schutzgebieten Deutschlands findet. Und ein heiß diskutiertes Thema.

Im 1970 gegründeten Nationalpark Bayerischer Wald, dem ersten Nationalpark Deutschlands überhaupt, überlässt man unter dem Motto »Natur Natur sein lassen« tatsächlich alles sich selbst. Seit dreißig Jahren dürfen sich hier die Wälder, Moore, Bäche und Seen nahezu frei von menschlichem Eingreifen nach ihren ganz eigenen Gesetzen zu einer urwüchsigen Waldlandschaft (zurück-)entwickeln. Mit eindrucksvollem Ergebnis. Da wachsen Bergahorn, Buche, Erle, Birke, Linde, Esche und viele mehr, dazwischen Farne, Moose und Flechten. Und überall liegen Stümpfe und Totholz, Lebens- und Schutzraum für etliche Klein- und Kleinstlebewesen. Diese im ursprünglichen Sinne »natürliche« Vielfalt spiegelt sich im Reichtum der hier lebenden Tierarten. Für viele seltene und bedrohte Arten wie den Fischotter, verschiedene Raufußhühner, den Schwarzstorch oder den Luchs bietet der Nationalpark ein wertvolles Rückzugsgebiet.

»Natur Natur sein lassen« heißt aber auch, zum Beispiel den Borkenkäfer fressen zu lassen, so viel er will und kann. Aber der macht ja an den Grenzen eines Nationalparks nicht halt und bedient sich auch im angrenzenden Wirtschaftswald, von dem eine Familie vielleicht schon in der siebten oder achten Generation lebt. Und die ist natürlich überhaupt nicht begeistert, wenn ihnen die Borkenkäfer alles abfressen. Die Nationalparkverwaltung argumentiert, dass die betroffenen Privatwaldbesitzer großzügig entschädigt werden. Nur: Was für den einen »großzügig«, ist für den anderen oft nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein.

Zurück zu den Gämsen. Warum werden sie im Berchtesgadener Land geschossen, statt die Natur die Sache regeln zu lassen? Findet eine Tierart in einem Gebiet gute Lebensbedingungen vor und leben dort zu wenige Fressfeinde, vermehrt sie sich sehr stark – bis die Natur eingreift. Recht häufig tut sie das in Form von Viruserkrankungen, zum Beispiel der Schweinepest oder der Tollwut. Im Fall eines zu hohen Gamsbestands greift sie zur hochansteckenden Gamsblindheit, die trotz ihres Namens auch Schafe, Ziegen und Steinböcke treffen kann. Die Erblindung ist zwar nur vorübergehend, doch während dieser Zeit sind die Tiere stark absturzgefährdet. Eine weitere, meist seuchenhaft sich ausbreitende Erkrankung, die ganze Bestände dahinraffen kann, ist die durch Milben verursachte Gamsräude – ebenfalls auch bei Steinböcken und Ziegen zu finden –, in deren Verlauf die Tiere stark abmagern und sich bis zur völligen Erschöpfung scheuern und kratzen.

Nun sieht es natürlich nicht schick aus, wenn Dutzende toter oder sterbender Gämsen herumliegen, und ist es auf Dauer besonders für Almwirte und Ranger nervig, wenn Wanderer und andere Besucher ständig rufen: »Da liegt eine halb tote Gams. Holen Sie doch mal den Tierarzt.« Das ist nämlich die Kehrseite. Auf der einen Seite wollen wir Menschen, dass die Natur sich selbst überlassen bleibt, auf der anderen Seite soll aber verletzten, kranken oder schwachen Tieren geholfen werden. Ist ein Hirsch abgestürzt und liegt da mit einem gebrochenen Lauf, ist der Ruf nach dem Tierarzt näher als der nach dem Jäger, der den erlösenden Fangschuss gibt. Wobei Letzteres genauso ein Eingriff in die Natur ist.

Ich sprach mit mehreren Almbauern, die eine kleine Gastwirtschaft führen oder einfach nur frische Milch, Buttermilch und Käse an Wanderer verkaufen und auf diese zusätzlichen Einnahmen angewiesen sind, über das Thema, die Natur sich selbst zu überlassen. Steinbock und Gams, Rot- und Rehwild werden geduldet, Murmeltier und Steinadler ebenfalls. Aber bei der Erwähnung von Wolf und Bär stieß ich durchwegs auf Ablehnung, gar Feindseligkeit. »Da bleiben uns die Touristen weg, wenn wieder Wölfe hier leben oder ein Bär, weil sie Angst bekommen. Außerdem reißen die unser Vieh«, bekam ich immer wieder zu hören. Große Prädatoren, also Raubtiere, will man hier nicht haben. Ein Reizthema nicht nur im Berchtesgadener Land, sondern in ganz Deutschland und eines, das die Nation in zwei Lager spaltet. Im Endeffekt wird, davon bin ich überzeugt, der große Beutegreifer der Verlierer sein.

Nun kannte ich diese Furcht vor Wolf, Bär, Luchs und Co. ja schon aus anderen Gebieten Deutschlands, dennoch hat es mich verblüfft, ihr auch hier zu begegnen. Ich hatte nämlich den Eindruck gewonnen, dass die Menschen dieser Region nicht nur unglaublich gastfreundlich und zuvorkommend sind, sondern außerdem sehr aufgeschlossen. Wenn man jemanden nach dem Weg fragt, geht er oft noch mit zur nächsten Wegkreuzung, damit man sich ja nicht verläuft. Das würde man in der Eifel nie erleben. Das hängt zum Teil sicher damit zusammen, dass man hier seit langer Zeit vom Tourismus lebt. Und andererseits diese sehr konservative Haltung. Aber dafür sind die Bayern ja bekannt, glaube ich.

Cleo und ich fühlten uns hier jedenfalls unheimlich wohl, und Cleo lief zur Höchstform auf. Überall waren Fährten von allen möglichen Wildtieren, für einen Jagdhund das reinste Dorado. Einmal allerdings gab es eine Begebenheit, die wir beide nicht so lustig fanden. In einem unkonzentrierten Moment riss sich Cleo beim Anblick eines verletzten Gamsbocks von der Leine und hetzte los, ganz Jagdhund halt. Als der Gamsbock Cleo heranstürmen sah, sprang er den Hang hundert Meter hinab, blieb stehen und guckte, was Cleo machte. Cleo rannte unbeirrt weiter. Als sie auf etwa dreißig Meter an den Gams herangekommen war, kletterte er ein Stück eine Felswand hoch und wartete wieder ab. So ging das ein paar Mal, wobei die Gams immer höher in den Fels einstieg und Cleo regelrecht in die steile Wand lockte. Ich kriegte einen ungeheuren Schreck, denn bei solchen Aktionen sind selbst erfahrene Gebirgsschweißhunde schon abgestürzt, rief und pfiff, aber Cleo hatte ihre Ohren völlig auf Durchzug gestellt und kletterte dem Gamsbock hinterher. Irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo eine Gams noch weiterkann, aber nicht ein Hund. Als Cleo an diesen Punkt kam, stand sie einen Moment ziemlich verunsichert in dem Fels. Sie ist ohnehin nicht die Draufgängerischste, glücklicherweise. Langsam und vorsichtig suchte sie sich schließlich ihren Weg zurück zu mir. Das hätte ganz dumm ausgehen können! Wobei ich sagen muss, dass ich ganz erstaunt war, wie trittfest Cleo, die nie zuvor in einem Hochgebirge gewesen war, sich in dem für sie ungewohnten Terrain bewegte. Das hätte ich ihr nie zugetraut.

Im August des folgenden Jahres kamen Cleo und ich, so wie Ranger Lorenz es uns empfohlen hatte, zurück ins Berchtesgadener Land. Es war noch schöner, als ich es in Erinnerung hatte. Jetzt, im Sommer und bei strahlendem Sonnenschein, bildeten die schroffen grauen Felsen einen herrlichen Kontrast zum saftigen Grün der Almwiesen, den bunten Wildblumen und dem tiefen Grünblau des Königssees. Herrlich! Wieder wollten wir unser Glück mit Steinböcken versuchen, nur leider erhielten wir immer nur vage Antworten, wenn wir fragten, ob die Tiere noch in Österreich oder schon in Deutschland seien. Außerdem standen Murmeltiere, die bei unserem ersten Besuch bereits im Winterschlaf gelegen hatten, und Alpensalamander auf unserer To-do-Liste. Mit von der Partie war Kameramann Frank Gutsche, der mich seit vielen Jahren immer wieder auf Drehs begleitet.

Zunächst wollten wir uns den Murmeltieren widmen und hatten uns dazu mit der Parkrangerin und Murmeltierexpertin Anita Engel verabredet, die uns Stellen zeigen würde, an denen Murmeltiere leben. Anita hatte übrigens, wie ich erfahren sollte, kurz davor Ranger Lorenz geheiratet. So klein ist die Welt. Anita erzählte uns als Erstes, dass Bergwanderer in letzter Zeit zweimal Steinböcke am Schneibstein gesichtet hätten. Offenbar hatte sie von ihrem Mann erfahren, dass wir auch auf der Suche nach diesen Tieren waren. Ich war skeptisch, denn zu oft schon hatten Wanderer Tiere verwechselt. Aber wie gesagt, zuerst waren ohnehin die Murmeltiere dran. Das hatte den ganz einfachen Grund, dass diese Tiere in niedrigeren Höhen als die Steinböcke leben und wir uns so erst einmal ein bisschen akklimatisieren konnten.

Anita nannte die Tiere »Mankei«, ich hatte aber auch schon die Namen »Munkele« oder »Murmele« gehört. Der Name »Murmeltier«, so erklärte uns Anita, kommt nicht daher, dass die Tiere ständig vor sich hinmurmeln würden oder etwas in der Art, sondern hat sich aus dem Althochdeutschen »muremunto« entwickelt, das über den Umweg über das rätoromanische »murmont« vom lateinischen »mus montis« stammt, was »Bergmaus« bedeutet.

Die Nationalparkverwaltung war sehr großzügig und ließ uns alle Freiheiten. Wir durften sogar in einer Schutzhütte wohnen, die sonst von Rangern und Forschern genutzt wird. Diese Hütte war nicht zu vergleichen mit denjenigen, in denen Wanderer und Bergsteiger eine Rast einlegen oder übernachten können. Wasser – und zwar eiskaltes – gab es nur an einem Trog im Freien. Im Freien war auch die Toilette, ein Plumpsklo. Fürs Schlafen gab es einfache Pritschen, ohne Bettzeug; einen Schlafsack musste man selbst mitbringen. Genauso natürlich Essen und Getränke. Dafür ist man der Natur sehr nah. Uns hat das sehr gefallen. Es war richtig »zünftig«, wie ein Bayer wohl sagen würde. Die Hütte stand an einer Bergwiese, die voll war mit Bergblumen: rotem Almenrausch (auch Alpenrose genannt), gelber Alpen-Goldrute, blauem Schwalbenschwanz- und rostrotem Purpurenzian ... Apropos Enzian: Weltweit gibt es zwischen 300 und 400 Arten! 35 wachsen in Europa, hauptsächlich in den Alpen. Der Enzianschnaps wird übrigens nicht aus den Blüten blauer Enziane gebrannt, wie die Abbildungen auf den meisten Flaschen vermuten lassen, sondern hauptsächlich aus den Wurzeln von Gelbem Enzian, der aufgrund seiner Größe ergiebiger ist, und von denen des Purpur- und Tüpfelenzians. Zwar dürfen alle Enziane weder gepflückt noch ausgegraben werden, aber keine Regel ohne Ausnahme: Sogenannte Wurzngraber dürfen, dank uralter Grab- und Brennrechte. Allerdings nur alle sieben Jahre, und auch dann dürfen sie nur die dicksten Wurzeln vom Gesamtstock trennen.

Frank und ich hatten uns aus Neugierde in Berchtesgaden ein kleines Fläschchen Enzianschnaps gekauft. Am späten Nachmittag, während wir vor der Hütte saßen und uns die Sonne auf den Bauch scheinen ließen, probierten wir ihn.

»Furchtbar!«, entfuhr es mir, während Frank das Gesicht verzog und meinte: »Da muss man sich echt dran gewöhnen.«

Wir haben uns schon durch die ganze Welt der Schnäpse getrunken, auf allen Kontinenten der Erde, aber der gute alte Underberg ist für uns mit Abstand einfach der Beste. Wobei man die beiden ja eigentlich gar nicht vergleichen kann, das ist wie Äpfel und Birnen. Der Enzian ist ein klarer Schnaps, der Underberg ein Magenbitter und aufgrund der vielen Kräuter fast schon Medizin.

Auch wenn der Enzian nicht so unser Ding war, fühlten wir uns da oben sauwohl. Eine urige kleine Berghütte, genug zu essen und trinken, herrliches Wetter, das Filmequipment gut präpariert, die Batterien vollgeladen. Jetzt mussten wir nur noch die Tiere vor die Linse bekommen.

»Hast du, als du letzten November hier warst, überhaupt kein Murmeltier gesehen?«, fragte Frank.

»Nein, da waren die schon längst in ihren Bauen unter der Erde und hielten Winterschlaf.«

»Schon längst? Hast du nicht erzählt, dass im November gerade erst der erste Schnee gefallen war?«

»Ja, aber bei den Alpenmurmeltieren wird der Winterschlaf nicht durch Kälteeinbruch oder den ersten Schneefall gesteuert, sondern durch eine innere Jahreszeituhr, und die gibt im Oktober quasi das Signal. Dann wird der Schlafkessel mit Gras und Heu ausgepolstert, die Tiere werden immer träger, und bald liegt die ganze Familie – bis zu 15 Tiere – eng aneinandergekuschelt in diesem Kessel und pennt. Die halten richtigen Winterschlaf, nicht nur Winterruhe. Bei der Winterruhe gehen zwar Herzschlag und Atmungsfrequenz auch zurück, die Körpertemperatur sinkt aber nur minimal. Bei den Murmeltieren geht die Körpertemperatur auf sieben, acht Grad runter. Ihr Herzschlag sinkt übrigens von satten 200 auf gerade mal zwanzig Schläge je Minute, und sie machen pro Minute nur noch zwei Atemzüge. Außerdem können sich Magen und Darm um die Hälfte verringern, um noch mehr Energie zu sparen. Mit all diesen Sparmaßnahmen senken sie ihren Energieverbrauch um etwa 90 Prozent. Komisch finde ich, dass sie während des Winterschlafs alle drei bis vier Wochen kurz aufwachen, um zu koten und zu urinieren. Und das machen sie im Bau.«

»Hm, fein«, warf Frank ein, »und warum nicht draußen?«

»Gute Frage. Ich denke mal, dass sie dabei gar nicht richtig wach werden, weil ja der ganze Kreislauf auf ein Minimum geschaltet ist und gar nicht so schnell hochgefahren werden kann. Außerdem ist der Eingang des Baus während des Winters fest mit einer Mischung aus Erde, Steinen und Pflanzenresten verstopft. Und der Bau selbst ist mit Sicherheit die meiste Zeit völlig eingeschneit. Im Übrigen machen sie ihr Geschäft nicht im Schlafkessel, sondern in einem der Seitengänge.«

»Energiesparen hin oder her. Für ein halbes Jahr Winterschlaf müssen sie sich vermutlich trotzdem ganz schön Reserven anfressen.«

»Das kann man wohl sagen. Ausgewachsene Alpenmurmeltiere sind – den Schwanz nicht mitgemessen – vierzig bis fünfzig Zentimeter lang und wiegen zwischen drei und sechs Kilogramm. Während des Sommers fressen sie sich etwa ein Kilogramm Fett an. Im Verhältnis ganz schön viel. Hast du gewusst, dass Murmeltierfett im Alpenraum über Jahrhunderte in der Volksmedizin verwendet wurde und bis heute verwendet wird?«, wollte ich von Frank wissen.

»Nee. Und bei was soll es helfen?«

»Hauptsächlich bei Gelenkerkrankungen wie Arthritis und Gicht, bei Narben und allem Möglichem. Heute weiß man, dass es extrem viel natürliches Kortison enthält, womit die entzündungshemmende Wirkung sogar wissenschaftlich bestätigt ist.«

»Ah ja. Und wie kommt man an das Fett? Früher mit Sicherheit durch Abschlachten der Tiere. Aber heute?«, wunderte sich Frank, grinste dann: »Durch Fettabsaugung beim Schönheitschirurgen?«

»Nein, immer noch durch Jagd. In Deutschland gilt das Murmeltier zwar als nicht bedroht, ist aber auch nicht sehr zahlreich, sodass es ganzjährig geschont ist. In Österreich, Italien und der Schweiz hingegen gibt es so viele davon, dass sie geschossen werden dürfen.«

Am nächsten Morgen wanderten wir zu einer der Stellen, die Anita uns gezeigt hatte. Der Lebensraum der Murmeltiere reicht von der jeweiligen Baumgrenze, die hier an der Nordflanke der Alpen zwischen 1700 und 1800 Meter Höhe liegt, bis etwa 200 Höhenmeter darüber. Am liebsten leben die Tiere an Südhängen, da diese im Frühjahr als Erstes schneefrei sind und eine längere Vegetationsperiode als andere Lagen haben. Spannend war der Moment, als wir die Baumgrenze überschritten. Die letzten Bäume sind Zirbel- und die strauchartigen, nur knapp einen Meter hoch wachsenden Latschenkiefern sowie Minilärchen. Fast unmittelbar steht man dann in einer hochalpinen Landschaft, in der es nur noch Moose, Flechten und Gräser gibt.

Eile war bei unserem Aufstieg nicht geboten, da Murmeltiere sich in der Nacht in ihre Baue zurückziehen und erst wieder hervorkommen, wenn es richtig hell ist. Da die Tiere Vegetarier sind und sich hauptsächlich von nicht gerade energiereichen Gräsern und Blüten ernähren, die Sommer in den Bergen kurz sind und für den Winter eine ordentliche Fettschicht hermuss, wird in der warmen Jahreszeit gefressen, was das Zeug hält. Es dürfte also nicht allzu schwer sein, die Tiere zu filmen. Dachten Frank und ich.

Am Abend wussten wir es besser. Denn Murmeltiere sind ungeheuer aufmerksam und wachsam, und sobald eines von ihnen einen Beutegreifer ausmachte, stieß es einen oder mehrere Warnpfiffe aus, und – pffft –, so schnell konnten wir gar nicht schauen, war der gesamte Familienverband unter der Erde verschwunden. In den Augen der Murmeltiere waren aber auch Cleo, Frank und ich Beutegreifer, sodass wir nicht näher als 25, dreißig Meter an die Tiere herankamen, bevor sie in einer der vielen Röhren ihrer Baue verschwanden.

Fasziniert hat uns, dass die Murmeltiere offensichtlich verschiedene Alarme haben. Näherte sich ein Feind am Boden, etwa ein Fuchs oder ein Marder oder eben Cleo, Frank und ich, wurde eine Pfeifserie ausgestoßen. Mehrere Pfiffe bedeuten also: Achtung, Bodenfeind! Wenn sie einen Steinadler hoch über sich sahen, gab es nur einen einzigen Pfiff. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Wahrnehmung von Greifvögeln meist erst in letzter Sekunde erfolgt und solch ein Feind pfeilschnell auf seine Beute zustoßen kann. Da ist einfach nicht genug Zeit, um lange herumzupfeifen, da muss blitzschnell reagiert werden, und wer nicht bei drei im Bau ist, hat sein Leben verspielt. Ertönt nur ein Pfiff, wissen alle: Achtung, Luftfeind! Aus Sicht der Murmeltiere können das neben Adlern auch Habichte oder Drachen- und Gleitschirmflieger sein. Das können sie nicht unterscheiden.

Sind sie nach einer Warnung erst einmal in einer Röhre verschwunden, dauert es seine Zeit, bis sie sich wieder hervorwagen. Langer Rede kurzer Sinn: Wir taten uns mit dem Filmen der Murmeltiere sehr schwer. Es blieb letztlich nur eine Möglichkeit: Sich gut getarnt in ein Versteck zu setzen, sprich in einem Fotozelt auf offener Wiese ohne einen Hauch von Schatten vor sich hinzuschmoren. Nachdem sich der Sommer nämlich entschlossen hatte, in diesem Jahr doch noch in Bayern vorbeizuschauen, kletterte das Thermometer jetzt selbst in den Bergen auf 28 Grad im Schatten. Dumm, dass das auch dem Objekt unserer Begierde zu heiß war: Die Murmeltiere ließen sich nur morgens und am späten Nachmittag blicken, wenn die Temperaturen erträglich waren, die restliche Zeit verdösten sie in ihrem Bau. Und spätestens bei Einbruch der Dämmerung zogen sie sich ganz zurück. Ab und zu schaute noch mal ein Jungtier heraus – bei den Lichtverhältnissen am Abend sehr leichtsinnig – und fraß ein bisschen, und das war’s denn auch.

Am nächsten Tag verhalf mir Cleo zu der Möglichkeit, mal ein Murmeltier aus der Nähe zu betrachten. Sie buddelte am Eingang einer Fluchtröhre, in der sich ein Murmeltier versteckt hatte. Ich schob Cleo beiseite, tastete mit meiner Hand in den Tunnel hinein, der sich als sehr kurz herausstellte, und bekam das Tier tatsächlich zu fassen, ein Junges von der Größe eines Wiesels.

Murmeltiere sind keine aufregenden Tiere, aber einfach nett anzuschauen. Putzig, würden manche sagen. Und Tiere, die, wie ich finde, total schön in die Alpen passen. Jedenfalls waren es, trotz aller Mühsal beim Filmen, coole Tage mit den Murmeltieren.

Ein richtig faszinierendes Tier des Alpenraums hingegen ist der vergleichsweise kleine, nur vierzehn bis fünfzehn Zentimeter lange Alpensalamander. Er ist im Unterschied zum Feuersalamander kohlrabenschwarz, und während Feuersalamander bis maximal tausend Höhenmeter vorkommen, fängt der Lebensraum der Alpensalamander da erst an und geht in den bayerischen Alpen bis auf etwa 1600, 1800 Meter. Der höchste Einzelfundort eines Alpensalamanders war in Österreich – auf 2800 Metern! Der Erste, den wir entdeckten, das heißt, eigentlich hat Cleo ihn gefunden, hatte sein Leben bereits ausgehaucht. Der war offensichtlich von einer Kuh platt getreten worden, er lag nämlich genau in einem Trittsiegel. Es sollte auch der Letzte sein, den wir sahen, denn Alpensalamander sind überwiegend nachtaktiv, tagsüber liegen sie die meiste Zeit unter Steinen oder Totholz in feuchten Laubwäldern oder auf Almwiesen neben Gebirgsbächen. Und aktiv werden sie sowieso nur bei hoher Luftfeuchtigkeit, jetzt aber war ein Tag schöner und heißer als der andere.

Faszinierend finde ich den Alpensalamander deshalb, weil dieses kleine Tier von allen Lebewesen der Erde, soweit bekannt, die längste Tragzeit hat. Sie dauert je nach Höhenlage zwei bis drei Jahre, in Ausnahmen bis zu vier Jahre. In jedem der beiden Eierstöcke des Weibchens ernähren sich die Larven zunächst vom Dotter ihres Eies, die Gefräßigste dann vom Dotter weiterer Eier, sodass in jedem Eierstock letztlich nur ein einziger Nachkomme heranwächst – der schließlich voll entwickelt das Licht der Welt erblickt und sofort an Land lebensfähig ist, während ja die meisten Amphibien in Gewässern ablaichen.

Die geringe Reproduktionsrate macht der Alpensalamander durch das im Verborgenen geführte Leben wett sowie – das hat er mit dem Feuersalamander gemein – ein giftiges Hautsekret und eine Lebenserwartung von bis zu zwanzig Jahren.

Um nicht jeden Tag erst vom Tal aus einen langen Anstieg zu den Steinböcken bewältigen zu müssen, suchten wir ein Quartier oben am Berg, das uns quasi als Basisstation dienen sollte. Bei der ersten Hütte, bei der wir nachfragten, wurden wir von einem missgelaunten, höchst unfreundlichen Wirt, den, wie wir später erfuhren, viele Einheimische nur »der Grantige« nennen, beschieden mit: »Heute nicht. Fragt morgen wieder.«

Nach einem kurzen Blickwechsel marschierten Frank, Cleo und ich grußlos davon.

Noch in Hörweite sagte ich zu Frank: »So gehste doch nicht mit Leuten um. Die kommen ja nie wieder.«

Wir marschierten zum höher gelegenen Carl-von-Stahl-Haus weiter.

»Klar könnt ihr bleiben«, hieß es dort. »Für zwei habe ich immer Platz und für den Hund auch.«

Stefan, so hieß der junge österreichische Wirt und Pächter, war herzlich, supernett, total sympathisch. Genauso seine Freundin, die ebenfalls auf der Hütte lebte, und die Angestellten. Welch ein Kontrapunkt zu dem Grantigen.

Das Stahlhaus, das finde ich eine recht witzige Sache, liegt genau an der Grenze zwischen den Bundesländern Bayern und Salzburg, somit Deutschland und Österreich, und wird nach den Hüttenordnungen des deutschen und des österreichischen Alpenvereins geführt.

Frank hatte ich nach seiner Ankunft in Berchtesgaden ein Paar neuer Bergschuhe verpasst, so richtig derbe, zwiegenähte, mit denen man auch auf losem Untergrund guten Halt hat und die er in den vergangenen Tagen gut eingelaufen hatte. Fester Halt und trittsichere Schuhe sind natürlich für jeden Bergwanderer wichtig, für uns aber ganz besonders, weil wir sehr viel mehr Gewicht tragen: Unsere Ausrüstung besteht üblicherweise aus zwei Kameras, Akkus, verschiedenen Objektiven, zwei, zumindest aber einem Stativ (das allein wiegt schon sechs Kilo), einer kompletten Fotoausrüstung samt langbrennweitiger Objektive, Speicherkarten, Blitzlichtgerät ... Das summiert sich locker auf ein Gewicht von dreißig bis 35 Kilogramm je Rucksack. Der Rucksack selbst wiegt auch etwas, selbst wenn es ein Hightechteil ist. Dazu kommen Wasser und ein bisschen Proviant für den Tag. Während Frank in der Regel genügend Wasser dabeihat, neige ich eher dazu, statt eines zweiten Liters zwei Akkus mehr mitzunehmen – was natürlich völlig falsch ist. In der Vergangenheit haben wir zugunsten des Equipments oft genug auf persönliche Dinge verzichtet. Doch mittlerweile muss auch die Voltaren-Salbe ins Gepäck oder eine Elastikbinde, um gegebenenfalls einen Knöchel oder ein Knie bandagieren und auf diese Weise ein bisschen entlasten zu können. So ist das halt, wenn man älter wird. Wäsche zum Wechseln wäre auch nicht schlecht, weil man mit so viel Gepäck auf dem Rücken schnell ins Schwitzen kommt und bei einer Rast dann auskühlt. Jüngeren macht das meist nicht viel aus, aber mein Körper reagiert da mittlerweile schnell verstimmt. Cleo trug ihren Proviant übrigens selbst, in ihrem eigenen supercoolen Rucksack, einer Maßanfertigung aus England. Das Ding sieht eigentlich eher wie eine Art Satteltaschen aus, aber mir gefällt es besser, es als Rucksack zu bezeichnen.

Kurz und gut: Dank des vielen Gepäcks war unser Aufstieg sehr beschwerlich – außer für Cleo, die ihre zugegebenermaßen leichte Last überhaupt nicht zu spüren schien. Die erste halbe oder auch ganze Stunde ging noch, dann wurde es immer mühsamer und der Rucksack gefühlt immer schwerer. Frustrierend war, dass Leute, die etliche Kilogramm Übergewicht auf den Rippen hatten und nicht gerade recht fit wirkten, locker an uns vorbeizogen.

Wir waren bei Anbruch des Tages losgezogen. Bald kam das Morgenlicht, das im Hochgebirge besonders schön ist, und wir hätten am liebsten die ganze Zeit nur gefilmt und fotografiert. Je höher wir kamen, desto schöner wurde es. Und wieder wurde gefilmt und geknipst, und die Zeit verging, ohne dass wir es bemerkten.

Einmal entdeckten wir ein gutes Stück entfernt mehrere Gämsen. Nun sind die Tiere hier mit Sicherheit an Wanderer gewöhnt, von denen der eine oder andere auch so wie wir einen Hund dabeihat, dennoch waren sie erstaunlich scheu und hielten großen Abstand, zu groß für vernünftige Aufnahmen. Als Cleo dann kurze Zeit später plötzlich den Kopf hochnahm und die ganze Zeit in Richtung eines Grats windete, von wo ihr irgendetwas in die Nase stach, dachte ich erst, dahinter stünden wieder Gämsen. Wir pirschten uns ganz langsam an – und da stand in einer Art Minicanyon Steinwild! Drei Geißen, wie an der Größe und dem kleinen Gehörn leicht zu erkennen war. Sofort gingen Frank und ich in Deckung, und ich drückte Cleo auf den Boden. Frank und ich legten so leise wie möglich unsere Rucksäcke ab, ich befahl Cleo: »Platz, bleib hier«, und band sie zur Sicherheit noch an meinem schweren Rucksack fest, denn sie vibrierte vor Jagdfieber. Dann hoben Frank und ich vorsichtig die Köpfe. In der gegenüberliegenden Felswand machten wir fünf weitere Steinböcke aus. Geißen, Kitze und Jährlinge. (Junge Männchen bilden ja, wie weiter oben erwähnt, eigene Grüppchen, während die älteren Einzelgänger sind.) Die Tiere hatten uns längst wahrgenommen und äugten zu uns her, blieben aber völlig ungerührt. Da die hiesige Population den Winter in Österreich verbringt, wo Steinwild, wenn auch in stark begrenzter Stückzahl, gejagt werden darf, müssten die Tiere eigentlich sehr scheu sein. Mir kam es fast so vor, als wüssten sie, dass sie auf deutscher Seite in Sicherheit sind.

Wir waren total verblüfft. Da hat man endlich gefunden, was man suchte, wendet alle Tricks und Kniffe an, Indianertaktik, und ich kann wirklich gut schleichen und pirschen, um heranzukommen, und dann merkt man, dass man schon lange gesehen wurde – und das Objekt der Begierde überhaupt nicht auf einen reagiert. Das hat fast was Desillusionierendes. Dann näherte sich auf der anderen Seite des Rudels eine Gruppe von Wanderern. Die konnten von ihrer Position aus die Steinböcke nicht sehen und liefen im Abstand von vielleicht 30 Metern an den Tieren vorbei, die nicht einmal die Köpfe drehten.

Frank und ich drehten verschiedene Einstellungen und eine kleine Moderation. Da es aber so heiß war – fast dreißig Grad –, rupften die Tiere, allen voran die Muttertiere, die Kitze zu säugen hatten, ein paar Gräser, ansonsten tat sich nicht viel.

»Irgendwie ist das ein bisschen langweilig«, meinte ich nach einiger Zeit zu Frank. »Bleib du hier, und ich schlage einen Bogen, sodass wir die Tiere zwischen uns haben.«

Gesagt, getan, und auch das tolerierten die Steinböcke. Wir bekamen nun tolle Aufnahmen: zum Beispiel von einem Steinbock im Vordergrund, während Cleo und ich ein Stück dahinter durchs Bild laufen. Hinter Cleo und mir wiederum ein weiter Blick Richtung Dachsteingebirge. Das sieht grandios aus.

Als wir nach einem leicht ansteigenden Serpentinenweg am Gipfel ankamen, hörten wir von unterhalb des Gipfels, auf der Österreich zugewandten Seite, ein Rumpeln und Krachen, als ginge eine Steinlawine ab. Wir gingen dem Geräusch nach und blickten einen schroffen Abhang hinab in einen tiefen felsigen Einschnitt. Und da tänzelte ein stattlicher Steinbock mit imposanten, fast einen Meter langen Schläuchen – so nennt man das Gehörn in der Jägersprache bei Gams-, Muffel- und Steinwild – über die Felsen, wobei er immer wieder Steine lostrat, die den Hang hinunterpolterten. Eine zweieinhalb Meter breite Traverse übersprang er, als wäre es nichts. Diese Behändigkeit ist wirklich erstaunlich, denn immerhin hat ein Alpensteinbock eine Kopf-Rumpf-Länge von etwa eineinhalb und eine Schulterhöhe von knapp einem Meter und können Böcke über hundert Kilogramm wiegen (Geißen etwa vierzig Kilogramm). Im Valle Antrona, Norditalien, lebt ein Rudel, das die enorme Trittsicherheit und Kletterkunst der Steinböcke eindrucksvoll unter Beweis stellt. Um an die Leckerbissen zu kommen, die am Cingino-Staudamm wachsen, klettern die Tiere in die über fünfzig Meter fast senkrecht in die Höhe ragende Dammmauer hinein. Es gibt sogar einen Video-Clip davon auf Youtube.

Etwas weiter unterhalb, heute hatten wir wirklich Glück, entdeckten wir eine Junggesellengruppe aus sieben Böcken, wovon zwei relativ stark waren. Natürlich filmten wir, stellten aber nach einer halben Stunde fest, dass sie sich noch weniger bewegten als die Geißen, die wir davor gesehen hatten. Na ja, sie müssen ja auch keine Milch für den Nachwuchs produzieren. Sie standen oder lagen im Schatten von Felsüberhängen oder -einbuchtungen, leckten am Firn vom letzten Winter und warteten darauf, dass es abkühlte.

Steinböcke sind allerdings ohnehin Energiesparmodelle und bewegen sich nur, wenn sie müssen. In den Höhenlagen, in denen sie leben, ab 1800 Meter aufwärts, ist das Nahrungsangebot ja nicht gerade üppig – Gräser, ein paar Kräuter, Knospen, Triebe, Flechten und Moose –, da darf man, will man zum Beispiel als Bock ein Gewicht von hundert Kilogramm erreichen oder halten, nicht unnütz Energie verschwenden. Aus diesem Grund haben Steinböcke ein höchst effizientes Verdauungssystem, wahrscheinlich das effizienteste von allen Wiederkäuern, das sie in die Lage versetzt, das sehr nährstoffarme Futter optimal aufzuschlüsseln und zu verwerten. Nur so können sie bis in extreme Höhenlagen von bis zu 3000 Metern vorstoßen und einen Lebensraum und letztendlich eine Futternische besiedeln, die von anderen Tieren nicht genutzt wird. Außerdem gilt es, sich im Sommer ausreichend Fettreserven für den Winter anzufressen, da wäre zu viel Bewegung nur kontraproduktiv.

An Kämpfe war ohnehin nicht zu denken, denn jetzt war keine Paarungszeit, und nur in der Brunft kommt Leben in die das ganze Jahr über recht phlegmatischen Tiere. Komischerweise haben sie die Brunft in der kältesten Jahreszeit, im Januar und Februar. Vor Jahren hatte ich mal versucht, einen Steinbockkampf zu filmen. Zwei Wochen verbrachte ich dazu in dem schon erwähnten Nationalpark Gran Paradiso im Aostatal. Mehrmals hörte ich Steinböcke mit lautem Krawumm zusammenschlagen und hetzte über einen Grat oder durch Tiefschnee auf den Ort des Geschehens zu. Doch trotz Harscheisen an meinen Schneeschuhen schaffte ich es kein einziges Mal rechtzeitig, ich kam immer erst an, wenn der kurze, zum Teil symbolische Kampf bereits vorbei war. Kämpfende Alpensteinböcke in freier Wildbahn zu filmen ist eine echte Herausforderung. Meines Wissens ist es erst zweimal gelungen. Einer der beiden Filme ist ein uralter Schwarz-Weiß-Film, wo noch Fusseln durchs Bild fliegen.

Warum Steinböcke ausgerechnet in der unwirtlichsten Jahreszeit ihre Brunft haben, weiß ich nicht. Die Tragzeit ist mit fünf Monaten relativ kurz, die Lämmer kommen also im Mai/Juni auf die Welt. Das ist die Zeit mit viel Futter, frischem Gras, das heißt viel Milch. Insofern ist eine Brunft im tiefsten Winter logisch. Aber Rehe zum Beispiel bringen ihre Jungen auch im Mai zur Welt, haben die Paarungszeit aber im August. Da macht die Eizelle eine Eiruhe durch. Das heißt, die Eizelle liegt befruchtet in der Gebärmutterschleimhaut eingenistet bis November, und entweder stirbt sie dann ab, wenn das Reh in schlechtem Ernährungszustand ist, oder sie entwickelt sich zu einem Embryo. Ein genialer Einfall der Natur.

Vielleicht hat sie bei den Steinböcken einfach nur einen anderen Weg gewählt, nach dem Motto: Wir warten, bis der Winter ziemlich um ist, und schauen dann, in welchem Zustand die potenziellen Muttertiere sind: Können sie überhaupt ein Kind austragen, oder sind sie zu geschwächt? Und welcher der Böcke ist noch kräftig genug, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen und die Herrschaft über ein Rudel Geißen zu gewinnen? In anderen Worten: Welcher Bock ist es wert, seine Gene weiterzugeben? Die Paarungszeit kostet die Männchen viel Energie, und einige sterben in dieser Zeit an Entkräftung. Das ist auch bei manch anderen Tierarten so, Steinböcke müssen sich aber ausgerechnet in einer Zeit, in der sie kaum Futter finden, in Kämpfen bewähren. Die Paarung selbst ist ja nur ein Akt von wenigen Sekunden. Dass die Natur für die Steinböcke diesen harten Weg vorgesehen hat, hängt vielleicht damit zusammen, dass diese Art besonders widerstandskräftig und robust sein muss – Steinwild ist unter Europas Großtieren wahrscheinlich die zäheste Art –, um ihr Überleben unter den schwierigen Bedingungen in den hochalpinen Regionen zu sichern. Beim Rothirsch zum Beispiel gibt es den Platzhirsch; der hat die meisten Mädels um sich. Das heißt aber nicht, dass schwächere Hirsche nicht zum Zug kommen. Beim Alpensteinbock hingegen trennt sich in der Brunft die Spreu vom Weizen.

Es passierte nach wie vor nicht viel, aber das Licht wurde immer weicher, die Motive sahen von Minute zu Minute schöner aus. Wir konnten uns einfach nicht losreißen und zögerten den Abstieg wieder und wieder hinaus.

Auf einmal guckte Frank auf die Uhr und sagte: »Du, wir müssen jetzt wirklich los, wir brauchen mit unserer Ausrüstung bis zur Hütte mindestens zwei Stunden, und in etwa zweieinhalb Stunden ist es dunkel.«

Wir hatten am Morgen überlegt, am Gipfel oder ein Stück darunter zu biwakieren, hatten aber schon ohne Schlafsäcke und Zelt so viel Gepäck zu schleppen, dass wir uns von dem Gedanken schnell verabschiedet hatten. Außerdem hatte uns Anita von einer Abkürzung zum Stahlhaus erzählt, die wir selbst mit schwerem Gepäck in anderthalb bis zwei Stunden schaffen würden.

»Kennst du den Weg?«, fragte Frank.

»Nein, ich war doch selbst erst einmal hier. Aber die Anita hat ihn doch sehr gut beschrieben. Wir müssen diesen Hang hier«, ich zeichnete mit einem Finger die Route nach, »gerade runter, nicht die Serpentinen« – eine Art Naturtreppe aus ausgewaschenen Felsen, auf der sich Cleo schon beim Aufstieg schwergetan hatte –, »durch das Geröllfeld und über die steile Alm. Dann sollen wir an der Wand entlanggehen. Da gibt es einen Wanderweg, der direkt zur Hütte führt.«

Wir marschierten los. Am Anfang alles prima. Der steile Abstieg mit der schweren Last auf den Schultern machte sich aber recht schnell in unseren Knie- und Hüftgelenken bemerkbar. Es war zwar unser erster Tag auf dem Schneibstein, aber nicht der erste Tag, an dem wir all die Ausrüstung durch die Berge schleppten, weshalb wir schon etwas angeschlagen waren. Endlich erreichten wir die Wand, doch von einem Wanderweg war nichts zu sehen. Das Einzige, was wir fanden, war ein schmaler Pfad, den wahrscheinlich Steinböcke und Gämsen getreten hatten. Cleo bestätigte unsere Vermutung. Sie lief nämlich frei vor uns her und nahm plötzlich eine Fährte auf. Was Anita wohl nicht gewusst hat, war, dass ein gewaltiger Felsrutsch den Wanderweg verschüttet hatte. Jedenfalls war da, wo der Wanderweg sein sollte, ein riesiges Geröllfeld. Die Gämsen und Steinböcke hatten damit kein Problem. Die stiegen einfach in die Wand ein und zogen im Fels an dem Geröllfeld vorbei.

Frank und ich schauten uns etwas ratlos an.

Okay, dann müssen wir unten durch, entschieden wir schließlich, und stiegen weiter ins Tal ab. Doch bald gerieten wir in einen richtigen Urwald, wo dicke Baumstämme und große Felsen kreuz und quer lagen und es kein Durchkommen gab. Es blieb uns nichts anderes übrig, als wieder zu der Wand mit dem verschwundenen Wanderweg aufzusteigen und uns einen Weg über das riesige Geröllfeld zu bahnen. Es war wie ein Hindernislauf. Die Rucksäcke drückten, wir hatten schon längst kein Wasser mehr, waren seit dem frühen Morgen auf den Beinen, hatten hoch konzentriert Film- und Fotoarbeit geleistet, waren der UV-Strahlung in der Höhe ausgesetzt gewesen, bei fast dreißig Grad. Kurz und gut, wir waren ziemlich am Ende. Genau in solchen Situationen passieren die meisten Unfälle: Man ist müde, durstig, die Beine tun einem weh, und man wird unkonzentriert. Da kann der kleinste Fehler zum Verhängnis werden.

Mir fiel die Geschichte ein, die uns Anita vor ein paar Tagen erzählt hatte. 2008 hatte sich eine junge Amerikanerin hier verlaufen. Geistesgegenwärtig knüpfte sie ein Top an eine Holztransportseilbahn, um auf sich aufmerksam zu machen. Und tatsächlich entdeckte ein Arbeiter das Kleidungsstück, brachte es mit der drei Tage davor als vermisst gemeldeten Urlauberin in Beziehung und alarmierte den Rettungsdienst. Ein Hubschrauber rettete die Frau schließlich von einem Felsvorsprung in fast 2000 Meter Höhe. So viel Glück hat nicht jeder.

»Alter Schwede«, riss mich Frank aus meinen Gedanken, »das glaubt uns daheim keiner. Mann, Mann, Mann, wären wir nur auf dem Steig abgestiegen, den alle gehen.«

»Dann wären wir jetzt auch noch nicht da«, wandte ich ein.

»Stimmt«, setzte Frank dagegen, »aber wir wüssten wenigstens den Weg.«

Ende der Leseprobe