4,99 €

Mehr erfahren.

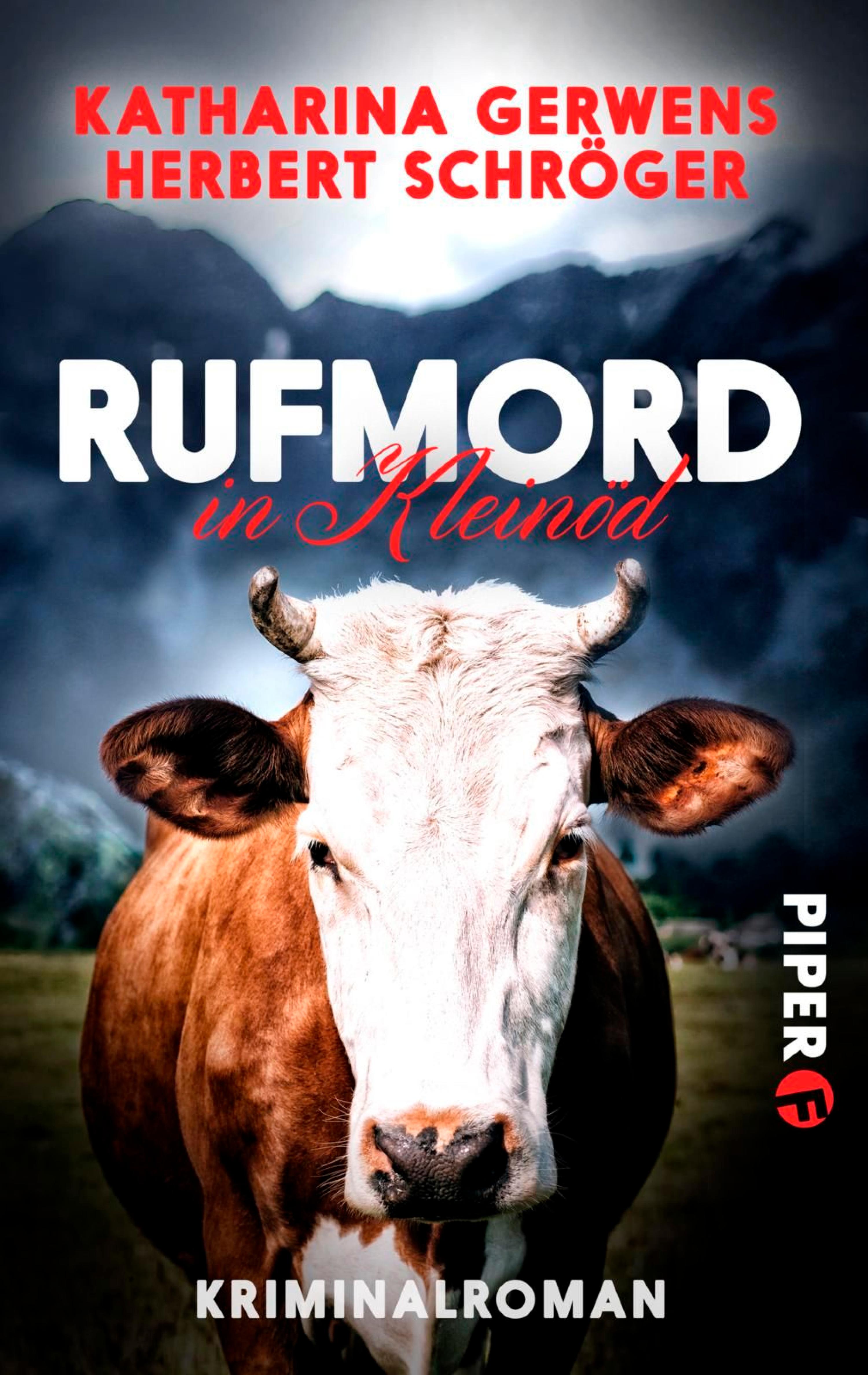

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

In der Nähe des niederbayerischen Weilers Kleinöd wird eine furchtbar zugerichtete Leiche gefunden. Wer war der Tote, der von vielen Frauen des Dorfes als Heiliger verehrt wurde, weil er angeblich die Stimmen der Toten hören konnte? Und warum musste er sterben? Ein Fall für Kommissarin Franziska Hausmann, die es bei ihren Ermittlungen diesmal nicht leicht hat: Seit das Los entschieden hat, dass der prominente Fußballklub Schalke 04 der nächste Gegner der örtlichen Kicker im DFB-Pokal sein wird, haben zumindest die meisten männlichen Kleinöder nichts als das runde Leder im Kopf. Als die Polizei endlich auf eine heiße Spur gerät, ist es fast zu spät, und die Ereignisse überschlagen sich dramatisch …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

PIPER DIGITAL

die eBook-Labels von Piper

Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!

Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.

Mehr unter www.piper.de/piper-digital

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

ISBN 978-3-492-98065-4 Juni 2017 © Piper Verlag GmbH, München 2007 © dieser Ausgabe: Piper Fahrenheit, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2017 Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: Igor Stramyk_shutterstock / ZaZa Studio_shutterstock Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich Fahrenheitbooks nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.

ERSTES KAPITEL

Abstauber

Allerweil bin ich dem sein Depp, dachte Lukas Reschreiter selbstmitleidig. Der Waldmoser braucht nix wie zu pfeif’n, und schon spring ich – ja, bin ich denn bloß noch ein Hanswurst?

Resigniert nickte er. Es lag nun mal in seiner Familie: So wie bei anderen Hakennasen, zusammengewachsene Zehen, Zwergwüchsigkeit oder rote Haare vererbt wurden, gaben die Reschreiters seit Generationen ihre Waldmoser-Unterwürfigkeit an den Nachwuchs weiter. Lukas’ Vater war schon der Förster vom Waldmoser-Vater gewesen, und auch sein eigener Sohn würde in absehbarer Zeit das Vergnügen haben, diesem arroganten Waldmoser-Bürscherl zu dienen, das in der Stadt Jura studierte und sich schon jetzt wie ein Bürgermeister aufführte – obwohl doch sein Vater noch das Sagen hatte.

Die Waldmosers waren oben und die Reschreiters unten. Gegen solche Gesetze kam niemand an. Trotzdem tat es gut, darüber zu jammern. Und insgeheim fand Lukas es daher auch völlig in Ordnung, dass die Lämmer des Bürgermeisters gerissen worden waren – da hatte ausnahmsweise mal die himmlische Gerechtigkeit gewirkt, denn ein Waldmoser würde ein solches Unglück besser als alle anderen im Dorf verkraften können.

Nur war Lukas Reschreiter dummerweise Waldmosers Waldhüter, und ihn hatte der Bürgermeister rausgeschickt: Er musste sich um alles kümmern und hatte die ganze Nacht frierend auf dem Hochsitz verbracht, denn in diesem Oktober war es so kalt gewesen wie sonst nur im Januar.

Langsam begann es zu dämmern. Plötzlich glaubte Lukas Reschreiter von oben ein seltsames Geräusch zu hören. Er holte sein Fernglas aus der Tasche und sah hindurch. Nichts Ungewöhnliches war zu erkennen. Der graue Himmel schien klar und wolkenlos. Ein Vogelschwarm segelte auf mächtigen Schwingen über ihm dahin. Günstige Winde sorgten für eine perfekte Thermik, die den Tieren kaum mehr als einen gelegentlichen Flügelschlag abverlangte. Weit auseinandergezogen flogen sie über dem Mischwald. Ihren extrem scharfen Augen entging nichts. Dann blieb einer von ihnen hinter den anderen zurück. Die Formation begann sich aufzulösen, und bald kreisten alle zusammen über ein und derselben Stelle und schraubten sich dabei langsam und majestätisch in die Tiefe.

Lukas Reschreiter nahm den Feldstecher von den Augen und fluchte halblaut: »Kreizkruzifixdeifinocheinmal, wenn ich bloß ein bisserl mehr sehn tät, dann tät ich mich wesentlich leichter!« Sein Atem ging schwer und kondensierte in der Kälte. »Krank werd ich am End noch werden, da heraußen um die Zeit, wegen dem Schmarrn, dem blöden!«

Er steckte sein Fernglas ins Futteral zurück. Unwillkürlich entfuhr ihm ein tiefer Seufzer. Dieses merkwürdige Geräusch eben. Das war kein gutes Zeichen. Das hatte sicher was zu bedeuten. Hatte nicht sein Vater schon immer gesagt, dass die Natur ihre eigene Sprache habe, die es zu erlernen gelte? Er hängte sich die doppelläufige Schrotflinte um den Hals, drehte sich um und kletterte die wacklige Holzleiter hinunter. Obwohl diese nicht für einen Mann seiner Gewichtsklasse ausgelegt war, hielt sie seinem Tritt unter Ächzen und Stöhnen stand.

Der Luck, wie er von allen genannt wurde, war ein stattliches Mannsbild von Mitte vierzig, knapp einen Meter neunzig groß und gut und gerne zweihundertundfünfzig Pfund schwer. Silbergraue Strähnen durchzogen sein rotbraunes Haar und den wild wuchernden Bart, der jedem Taliban zur Ehre gereicht hätte. Er trug eine wettergegerbte bräunliche Bundlederhose, einen olivgrünen, daunengefütterten Anorak mit wetterfester Goretex-Beschichtung und einen kleinen feldgrauen Rucksack. Seine Füße steckten in schweren Bundeswehrstiefeln, auf dem Kopf trug er einen Jägerhut mit Gamsbartimitat.

Kaum dass Lukas wieder auf dem Erdboden gelandet war, begann sein dort angeleinter und aus einem Nickerchen erwachter Dackel Lumpi zu kläffen, um seinem Herrn und Meister Pflichterfüllung und Wachsamkeit vorzutäuschen.

Luck fauchte ihn an: »Gib Ruh, du Depp, du! Scheuchst uns doch bloß wieder alles auf, was da draußen kreucht und fleucht! So finden mir den tollwütigen Hundsfott ja nie, der dem Waldmoser seine Lämmer reißt. Und nachad dürfen mir noch wochenlang mitten bei der Nacht in dem Scheißwald umeinanderhupfen!«

Er setzte sich auf die unterste Sprosse der Leiter, nahm die Flinte und seinen Rucksack ab und begann den Hund zu streicheln, der hechelnd und schwanzwedelnd mit heraushängender Zunge dastand. »Ich hab’s doch ned so bös g’meint g’habt, gell? Kennst mich doch, alte Schweinshaut! Ich schmatz halt einmal gern. Ja gell, Lumpi, sind mir wieder gut?«

Mit klammen Fingern öffnete er seinen Rucksack und fingerte umständlich eine Thermoskanne und zwei in Pergamentpapier verpackte Wurstbrote heraus. Nachdem er etwas heißen Tee mit Honig und Rum in die Verschlusskappe der Kanne gegossen hatte, wärmte er sich erst einmal die Hände daran, bevor er ganz vorsichtig ein paar kleine Schlucke zu sich nahm.

Nun sah die Welt schon wieder ein wenig besser aus.

Sein Dackel beschnüffelte die zur Seite gelegten Brote.

»Hast auch einen sauberen Hunger, gell, Lumpi? Mir zwei ham ja auch wirklich noch ned viel g’habt heut zum Frühstück! Und dann im Wald die frische Luft…« Ludwig Reschreiter klappte das Brot auf, nahm eine Scheibe Hirnwurst herunter und warf sie ein paar Meter weit. »Fass! Braver Hund!« Lumpi trottete gemächlich Richtung Leckerbissen, während sein Herrchen eine in den Tiefen des Rucksackes versteckte Aluschale mit Hundefutter hervorzauberte, die Deckelfolie abzog und sie neben sich auf den Boden stellte. Frei nach dem unvergessenen Volksschauspieler Maxl Graf begann er leise zu singen: »Mach’n mir Brotzeit, mach’n mir Brotzeit, denn Brotzeit ist die schönste Zeit, weil uns dann die Arbeitszeit wieder besser g’freut…« Er unterbrach sich kurz, schlang einen gewaltigen Bissen Brot hinunter, spülte mit etwas Tee nach und sang weiter: »Ein Ripperl und ein Bier, das hab ich stets bei mir…«

Ein Krächzen und Krakeelen aus mittlerer Entfernung ließ ihn innehalten. Er lauschte und starrte angestrengt in die Richtung, aus der der Lärm zu kommen schien. Trotz der schon lichter werdenden Nebelschwaden konnte er aber zwischen den weit auseinanderstehenden Tannen und Fichten nur grau in grau erkennen. Sein Gefühl sagte ihm, dass da etwas im Busch sein musste. Und zwar nichts Gutes.

Auch Lumpi schien etwas zu ahnen. Er wedelte hysterisch mit dem Schwanz, winselte kläglich und hatte – was sonst noch nie vorgekommen war – schlagartig jedes Interesse an der erst halb geleerten Futterschale verloren.

Der Tumult kam näher und näher. Flügelschlagen und Gekreisch. Herr und Hund warfen den Kopf in den Nacken und sahen nach oben. Ein Schwarm pechschwarzer Raben flog so aufgebracht und lautstark krächzend über die beiden hinweg, als sei der Leibhaftige hinter ihnen her.

Die ganze Geschichte war Lukas Reschreiter nun alles andere als geheuer, und um sich selbst zu beruhigen, redete er zuversichtlich auf seinen Dackel ein: »Vielleicht ham mir den Sauhund endlich g’funden! Der hat ganz g’wiss wieder ein Lamm g’riss’n, und wie er satt war, ist der woanders hingangen. Und nachad sind, logisch, die Raben kommen. Zum Brotzeitmach’n, wie mir zwei halt auch grad! Und jetzt wird der wieder z’rückkommen sein, zwecks einem Nachschlag. Und als Erstes hat der logisch die Raben vertrieb’n. Jetzt frisst der sich voll und wird sauber müd! Und nachad kauf’n mir uns den Sauhammel, den elendigen! Geh weiter, Lumpi! Auf geht’s beim Schichtl, pack’n mir’s an!«

Lukas Reschreiter raffte seine Sachen zusammen und stapfte durch den lichter werdenden Morgennebel Richtung Laubwald. Es hatte so ausgesehen, als seien die Raben von hier gestartet. Er wollte der Sache auf den Grund gehen, damit endlich Ruhe einkehrte. Allein die Vorstellung, die kommende Nacht wieder im eigenen Bett schlafen zu können, machte ihm Mut und ließ ihn schneller gehen.

Nur widerstrebend folgte ihm der Dackel. Gelegentlich musste er ihn regelrecht an der Leine hinter sich herziehen. Lumpi jaulte, was für einen Jagdhund völlig untypisch war. Vergeblich versuchte Luck ihn zur Ruhe zu bringen: Der sonst so souveräne Hund, für den ihm der Bürgermeister schon mal eine beträchtliche Summe angeboten hatte, da Lumpi selbst bei den lautesten Treibjagden Ruhe und Disziplin bewahrte, ließ sich nicht von seinem Verhalten abbringen – ganz im Gegenteil: Kaum hatten sie den schmalen Wanderweg überquert und den Laubwald erreicht, begann er nervös zu knurren und die Zähne zu fletschen.

»Zefix! Gibst jetzt endlich Ruh, verdammt noch mal!« Luck funkelte seinen Hund böse an. Er hatte nicht die geringste Lust, nur wegen dieses saudummen Gekläffes noch weitere Nächte in der Kälte verbringen zu müssen. »Weißt was? Du bleibst jetzt einfach da, und basta! Ich bind dich jetzt da an und hol dich nachad wieder ab. Und so was will ein Jagdhund sein! Unglaublich! Erzähln darf man das ja keinem Menschen ned!«

Gesagt, getan. Der Dackel wurde an einer stattlichen Eibe am Wegesrand festgebunden, und Luck ging allein weiter, wobei er das hindernde Buschwerk mit den Händen möglichst geräuschlos zur Seite schob. Lumpis klägliches Jammern und Winseln wurde leiser, je weiter er vorankam, und schließlich erstarb es ganz.

Etwa eine Viertelstunde lang hörte er nur noch sein eigenes Keuchen und das Knacken und Brechen von trockenen Zweigen unter seinen schweren Schritten. Er hatte einen guten Orientierungssinn und näherte sich endlich dem vermuteten Startplatz der Raben.

Pötzlich nahm er ein Geräusch wahr, das er nicht kannte. Er hielt inne und lauschte. Das Gefühl, das ihn in diesem Augenblick beschlich, würde er später im Blauen Vogel mit den Worten beschreiben: »Vom bloßen Hinhören ist mir da fei eine Mordsganshaut übers Herz krochen. Ob ihr mir das glaubt oder ned. Und eine solchene Ganshaut auf’m Herzen ist g’wiss tausendmal schlimmer als wie eine auf der Haut. Nicht einmal meinem ärgsten Feind tät ich so was wünschen.« Was so nicht ganz stimmte, denn insgeheim hätte er nichts dagegen gehabt, wenn beispielsweise dem Waldmoser sein arrogantes Bürscherl einmal mit so einem Schrecken konfrontiert würde, dann hielte der vielleicht seine zukünftige Bürgermeisternase nicht mehr ganz so hoch.

Deutlich war mittlerweile eine haarsträubende Mischung aus Klappern und Schmatzen zu hören. Und dazwischen gespenstisch heisere Fauchtöne. Noch nie hatte er ein so schauriges Spektakel vernommen – nicht einmal im Fernsehen.

Und das Schlimmste war: Er hatte keine Ahnung, wer oder was solche Laute von sich geben konnte. Ein urweltliches Ungeheuer? Ein Drache aus den Märchen seiner Kindheit? Riesig, feuerspeiend und mit eiternden Warzen bedeckt, eine Schneise zerstörter Erde hinter sich lassend? Ein einzelner Hund, so tollwütig er auch sein mochte, hätte niemals eine derart furchterregende Geräuschkulisse zustande gebracht. Oder womöglich ein Bär? Hier, mitten in Niederbayern, in Waldmosers Jagdpacht, ohne jede durchgehende Waldanbindung zum Alpenraum?

Lukas Reschreiter schalt sich einen Narren und verwarf den Gedanken. Aber die Angst und ein ungutes Gefühl blieben. Würde er möglicherweise in den nächsten Sekunden einem Menschen im Rausch oder im Wahnsinn gegenüberstehen? Einem Kannibalen? Einem, der nichts mehr zu verlieren hatte? Luck vergewisserte sich, dass sein feststehendes Messer im Stiefelschaft steckte und schüttelte den Kopf. Nein, das war kein einzelner Mensch, denn der schreckliche Lärm ließ sich nicht räumlich zuordnen. Er schien von vorn, von rechts, von links, von oben und von unten, ja von allen Seiten gleichzeitig zu kommen.

Vorsichtig bewegte er sich auf die Quelle des Getöses zu. Plötzlich spürte er, dass er mit den Stiefeln bis zu den Knöcheln im Morast einsank und fluchte: »So ein Scheißdreck!« Ohne es zu registrieren, hatte er also schon den Rand des Moores erreicht. Das machte die Sache einerseits komplizierter, weil erhöhte Wachsamkeit angesagt war, bedeutete aber gleichzeitig, dass sich ziemlich bald hinter den dichten Zweigen des Gestrüpps eine größere Lichtung auftun würde, wie er von früheren Waldgängen wusste. Nur noch wenige Meter, und er würde dem Urheber des Lärms gegenüberstehen. Und dieser ihm.

Ein Zurück gab es nicht mehr. Er musste das alles irgendwie überstehen. Und er würde es überstehen. Ein Reschreiter lief nicht davon. Vor nichts und niemandem, schon gar nicht vor dem Teufel und erst recht nicht vor Drachen – falls es denn einer war. Luck, der Drachentöter aus Kleinöd. Nein, so richtig scharf war er nicht darauf. Aber was sein musste, musste nun mal sein.

Langsam und bedächtig nahm er die Flinte von der Schulter, klappte sie am Schaft auf, holte zwei Patronen mit grobem Schrot aus der Innentasche seines Anoraks und bestückte den Doppellauf. Mit leisem Klicken rastete der Mechanismus ein. Luck spannte beide Hähne und richtete den Lauf nach vorne.

Nervös fuhr er sich mit der Zunge über die aufgesprungenen Lippen und marschierte tapfer weiter. Der sumpfige Boden zog und zerrte jetzt bei jedem seiner Schritte und gab die Stiefel mit fettem Schmatzen wieder frei.

Nach zwanzig weiteren Metern stoppte der Wildhüter erneut. Jetzt war es so weit. Er schickte ein Stoßgebet zum Himmel, nahm seinen ganzen Mut zusammen und schob ein paar letzte Sträucher wie einen grünen Vorhang zur Seite.

Was er sah, ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren: Die Lichtung war ein einziges Blutbad. Irgendetwas musste sich am Stamm der alten Buche befinden, worauf sich die Vögel stürzten. Ein Stück Aas? Möglicherweise ein gerissenes Schaf oder Lamm. Lukas Reschreiter blickte genauer hin. Und dann sah er einen Arm und eine menschliche Hand. Das konnte nicht sein. Er kniff die Augen zusammen, öffnete sie und schaute noch einmal hin. Zwei Hände waren es. Zwei menschliche Hände waren an den Baum genagelt, als wollten sie ihn umarmen. Und dazwischen hing ein Körper. Kopflos und nackt. Und um all das herum flatterten diese riesigen Vögel.

Sein eigenes Keuchen erschreckte ihn. Ihm standen die Haare zu Berge. Ohne langes Nachdenken drückte er zweimal kurz hintereinander auf den Abzug des Gewehres, hielt es auf die wogende und schmatzende Masse vor sich gerichtet.

Der Doppelknall ging nicht nur ihm durch Mark und Bein, sondern auch den unheimlichen Riesenvögeln. Sie stoben auf, breiteten kreischend ihre Schwingen aus und bedachten Luck aus schmutziggelben Augen mit einem eher erschrockenen als bösartigen Blick. Er hatte sie bei ihrem Festmahl gestört. In einer Höhe von etwa dreißig Metern breiteten sie die Flügel in ihrer ganzen Spannweite aus, und der dämmrige Himmel über Lukas Reschreiter verdunkelte sich.

Bis auf die zwei, die er mit seinem Schrothagel regelrecht durchsiebt hatte, entschwanden sie, lauthals kreischend, in der Weite des grauenden Morgens.

Luck ließ die Flinte wie eine heiße Kartoffel zu Boden fallen und wischte sich mit fahrigen Bewegungen den Schweiß von der Stirn. Ihm wurde übel, er begann zu würgen und taumelte gegen den nächsten Baum. Erst nachdem er sich von Tee, Brot und Hirnwurst befreit hatte, fühlte er sich in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen.

Er holte das Handy aus der Seitentasche seines Anoraks. Erleichtert stellte er fest, dass ihm das Glimmen zumindest zweier weißer Balkenstriche eine ausreichende Funkverbindung signalisierte. Mit zitternden Fingern wählte er genau den gespeicherten Kontakt, der seiner Meinung nach für diese Schweinerei zuständig war.

Polizeiobermeister Adolf Schmiedinger wollte sich gerade genüsslich über den zweiten Semmelknödel und den Rest einer Schweinshaxe hermachen, als ihn das penetrante, in rhythmischen Abständen wiederkehrende »Lalülala!« unbarmherzig aus dem tiefen frühmorgendlichen Schlummer riss. Er schreckte hoch. Der Teller mit den Leckereien zerplatzte wie eine Seifenblase, und auch seine Frau Erna war verschwunden. Seit zwei Wochen träumte er jede Nacht von ihr, und immer kochte und buk sie für ihn, fuhr eine Köstlichkeit nach der anderen auf – wie damals, als sie noch zusammenlebten. Seit zwei Wochen war die Welt wieder in Ordnung, doch leider nur nachts.

Wie hatte er nur auf die hirnrissige Idee mit dieser Diät kommen können! Was für ein schwachsinniger Gedanke! Als würde er mit ein paar Kilo weniger mehr Chancen bei den Frauen haben. Er kannte ja nicht einmal eine Frau, die für ihn infrage kommen würde. Und für diesen Irrsinn ernährte er sich seit zwei Wochen nur von Sauerkraut und Krautsalat. Potenziert zu jedem Gramm, das er verlor, sank auch seine gute Laune, die übrigens nie sonderlich gut gewesen war.

Und jetzt auch noch dieses Geheule in aller Herrgottsfrüh! »Lalülala! Lalülala!« Eine Unverschämtheit. Aber er war ja selbst schuld. Wie verrückt und besoffen musste er neulich im Blauen Vogel eigentlich gewesen sein, als er sich – als gestandener Polizist – auf sein privates Handy für satte fünf Euro einen Klingelton hatte laden lassen, der eine Polizeisirene imitierte. Nur weil seine Zechkumpanen behauptet hatten, er würde sich so was niemals trauen. Das hatte er jetzt davon. »Lalülala! Lalülala! Lalülala!«

»Herrschaftszeiten! Ich komm doch eh schon, zefixhallelujanoch mal!« Im Dunkeln suchte er den Knopf der Nachttischlampe. Ihr grelles Licht blendete ihn. Er griff nach dem Handy und plärrte wutschnaubend hinein: »Ja, seid’s ihr denn am End komplett überg’schnappt? Was für ein bschissenes Arschloch tät mich denn da anrufen wollen, mitten bei der Nacht? Habt’s ihr denn kein warmes Bett ned daheim um die Zeit? Was? Was ham S’ g’sagt? Luck? Bist du das, Luck? Ich versteh dich ned g’scheit! Ich hör fast nix!« Er unterbrach seine Schimpfkanonade und konzentrierte sich auf das, was ihm der Anrufer mitzuteilen versuchte.

»Aha. Im Wald? Wo genau bist du denn? Neben dem Sumpf, beim Runenstein? So, so. Aha! Was? Was sagst da?« Adolf Schmiedinger schoss in die Höhe und saß mit einem Mal kerzengerade im Bett. »Hast du zu tief ins Glas einig’schaut? Bist direkt vom Wirt aus in den Wald nüber?«

In seinem Handy quäkte es aufgeregt.

»Aha. Ach, geh weiter! Kein Schmarrn ned? Ehrenwort? Bin gleich draußen bei dir! Ich tät mir vorher bloß noch schnell was anziehn und die Kripo rufen! Lass fei alles grad so, wie es g’wesen ist! Nix anlangen, hast g’hört? Servus derweil!«

Der Polizeiobermeister schwang sich aus dem Bett, spritzte sich im Bad eine Handvoll kaltes Wasser ins Gesicht und zog sich an. Dann erst meldete er sich bei der Kriminalpolizei in Landau und verlangte, augenblicklich Franziska Hausmann zu sprechen.

»Ja, nee, die ist noch nicht da«, murmelte eine junge und ziemlich verschlafen klingende Stimme. »Wissen Sie denn eigentlich, wie spät es ist?«

»Ja freilich weiß ich das. Ich hab ja selber grad noch tief und fest g’schlafen. Aber mir ham da heraußen ein Kapitalverbrechen zu melden! Ich müsst also die Frau Kommissarin sofort und auf der Stelle selber sprechen.«

»Da kann ja jeder kommen. Sagen Sie mir einfach, worum es geht. Ich geb das dann an die richtige Stelle weiter.«

Adolf Schmiedinger hatte keine Lust auf einen Streit. Sollten die doch selbst entscheiden, was wichtig war und was nicht. Er kam seiner Pflicht nach, ihm würde man später nichts vorwerfen können. Langsam und zum Mitschreiben zählte er die kärglichen Fakten auf, die der Luck ins Telefon gestammelt hatte, beschrieb den Ort des Geschehens so genau wie möglich und machte sich ohne Frühstück auf den Weg.

Der grüne Polizeiwagen fuhr in rasendem Tempo durch die Stadt. Auf dem Autodach drehte sich das Blaulicht, und auch das Martinshorn war eingeschaltet. Franziska Hausmann saß neben Bruno Kleinschmidt, der es sichtlich genoss, wie ein Rennfahrer durch die engen Gassen Landaus zu rasen, mit quietschenden Reifen die Ober- und die Unterstadt zu durchqueren und von an den Straßenrand geflüchteten Zuschauern kopfschüttelnd bewundert zu werden. Alle sahen dem Wagen nach.

»Magst ned mit mir wetten? Ich tät sagen, dass sich innerhalb der nächsten halberten Stund die Presse bei uns meldet!«, frohlockte er.

»Denen sagen wir nichts«, stellte Franziska klar. »Wir müssen uns erst ein Bild von dem Fall machen. Wir hätten schon längst da sein können, wenn dieses Bürscherl einmal mitgedacht hätte.«

Und mir hätten g’wiss alles schon wieder aufgeklärt haben können, dachte Bruno und nickte mit einem zynischen Grinsen. Er hatte es schon vor Jahren aufgegeben, seiner Chefin zu widersprechen. Schon gar nicht morgens. Da war sie grundsätzlich schlecht gelaunt.

Und schon wieder begann Franziska zu schimpfen: »Was hat er sich bloß dabei gedacht, nur einen Zettel zu schreiben und den auf meinen Tisch zu legen, als ginge es um eine Einkaufsliste. Kein Gefühl für Fakten, kein Gefühl für die wirklich wichtigen Dinge. Wenn ich während meiner Ausbildung in der Nacht einen solchen Anruf erhalten hätte, dann hätte ich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, damit sofort was passiert. Je früher man kommt, desto klarer sind die Fakten. Das weiß nicht nur jedes Kind, das lernt man auch in der Polizeischule. Aber unser Kevin kann sich nicht vorstellen, dass es wichtigere Dinge gibt als das Lösen von Kreuzworträtseln und Sudokus. Den versetz ich in den Streifendienst. Der soll Falschparker aufschreiben. Und zwar von morgens bis abends!« Sie holte tief Luft.

Bruno hätte jetzt gerne zu bedenken gegeben, dass der Polizeipraktikant Kevin Schlappinger es doch nur gut gemeint hatte – und dass die Kommissarin erst recht wütend gewesen wäre, wenn man sie wegen eines Fehlalarms aus dem Bett geholt hätte. Aber er schwieg und konzentrierte sich auf seine Rennfahrertätigkeit. »Chefin, die verlorene Zeit hol ich leicht wieder rein. Mach dir bloß keinen unnötigen Kopf ned.« Die Reifen quietschten.

Franziska seufzte, griff nach ihrer Tasche und begann hektisch zu wühlen.

»Ich hätt g’meint, dass du gar nimmer rauchst?«, erinnerte Bruno sie.

»Stimmt. Das hatte ich bei all dem Ärger ganz vergessen.«

Es war bereits helllichter Vormittag, als die Kommissarin und ihr Assistent über einen holperigen Waldweg den Rand jener Lichtung erreichten, an dem sich schon eine Kolonne von Polizeieinsatz- und Rettungsfahrzeugen versammelt hatte. Bruno stellte den Wagen am Ende der Schlange ab, zog die Handbremse und verstaute das Blaulicht wieder im Handschuhfach. »Hm, die Allerersten sind mir ned«, murmelte er und suchte umständlich nach der Kladde mit seinen Notizen.

In dem Moment klingelte sein Handy. Siegesgewiss hob er den Daumen: »Hab ich’s ned g’sagt? Die Presse!«

»Sag denen nichts«, zischte Franziska, und Bruno hielt sein Mobiltelefon in ihre Richtung. »Pressekonferenz frühestens heute Abend. Und zwar im Präsidium.«

»Hast du das g’hört, Schorsch?« Bruno schwieg einen Augenblick und nickte. »Ja freilich, der Landauer Anzeiger kriegt sowieso den besten Platz von mir. Quasi naturgemäß.« Er grinste.

Franziska war schon ausgestiegen. Sie stand in der Kälte und sog die frische Luft ein. Bruno zog den Wagenschlüssel ab und stieg aus. Er hatte seine Chefin schon so lange nicht mehr genauer betrachtet, dass er nun ein wenig darüber erschrak, wie erschöpft sie aussah. Seit sie nicht mehr rauchte, hatte sie ein bisschen zugelegt, ihr dunkelblondes Haar war von weißen Fäden durchzogen, und auf ihrer Stirn sowie um die Augenpartie zeichneten sich unwiderrufliche Knitterfalten ab. Grau und müde stand sie da und blies Nebelschwaden in die kalte Winterluft. Hoffentlich hat sie nicht auch noch Stress mit ihrem Mann daheim, dachte er.

»Nun komm schon!«, rief Franziska. »Was nutzt uns deine ganze Raserei, wenn du jetzt trödelst?«

»Bin doch schon da, Chefin. Meine Herrn, hier ist’s tatsächlich gleich um ein paar Grad kälter als wie in der Stadt.«

»Hab ich dir doch gesagt. Und schau bloß nicht auf meine Klamotten. Auf die Schnelle dachte ich eher an was Warmes als an Eleganz.«

Natürlich sah Bruno nun genauer hin: Die Kommissarin hatte sich in eine zu eng gewordene graue Thermohose gezwängt und trug eine hellbraun gefütterte Wildlederjacke über einem beigen Angorapullover. Sie hatte Gummistiefel an. Er dagegen Schnürschuhe aus feinstem Kalbsleder.

Sie war eindeutig besser für das gerüstet, was sie laut Schlappingers Spickzettel hier draußen erwartete, und schritt zügig voran, während er zu Boden sah und von Grassode zu Grassode hüpfte, um seine rahmengenähten Budapester zu schonen.

Am Fuß des Abhangs hatte sich eine Traube uniformierter Männer und Frauen versammelt, und Franziska und Bruno gingen auf sie zu. Ein älterer Polizist löste sich aus der Gruppe und kam ihnen winkend entgegen.

Sie erkannte ihn sofort und gab ihm die Hand. »Kollege Schmiedinger! Danke, dass Sie uns benachrichtigt haben! Dann wollen wir mal!«

Der Polizeiobermeister nickte und schnappte nach Luft. Sein Kopf und Nacken waren gerötet.

»Ja, selbstverständlich, Frau Kommissarin! Gut, dass Sie gleich selber vorbeischaun! Sie können Ihnen kaum vorstellen, wie grauslich das da hinten ist. Wer um Gottes willen macht denn bloß so was?«

»Sie sind sich ganz sicher, dass es sich bei der Leiche im Forst um einen Mord handelt? Unfall ausgeschlossen?«

»Aber schon gleich so was von ausgeschlossen! Was so Fürchterliches hab ich noch nie vorher g’sehn g’habt. Ganz g’wiss ist das nix anders wie ein Mord.«

»Tja, bei Mord sind wir als Mordkommission zuständig. Das war schon korrekt, dass Sie gleich in Landau angerufen haben. Was genau lässt sich inzwischen sagen? Haben Sie sich schon ein umfassenderes Bild gemacht?«

Schmiedinger nickte, schluckte, und seine Nase wurde weiß. »Und was für ein Bild! Lieber wär’s mir g’wesen, ich hätt das nicht sehen müssen! Das dürfen Sie mir glauben!«

Franziska legte ihm verständnisvoll die Hand auf die Schulter. »Ja, ich weiß, was Sie meinen. Wir werden uns nie an den Tod gewöhnen, auch wenn er zu unserem Job gehört. Und Sie und ich, wir wissen, dass kein Tod dem anderen gleicht – und ein gewaltsamer Tod erst recht nicht. Jeder ist auf seine Weise schrecklich und sinnlos. Immer wieder.« Sie seufzte. »Also, dann führen Sie uns jetzt erst einmal zum Fundort und erzählen uns auf dem Weg dorthin alles, was wir wissen müssen.«

Polizeiobermeister Schmiedinger nickte und rekapitulierte den Stand der Dinge: »Ja mei, im Prinzip war das so, dass mich der Luck ang’rufen g’habt hat, mitten bei der Nacht, aus’m Wald, also der Reschreiter Lukas, der dem Waldmoser sein Aushilfsförster ist. Und der hat mir mitteilt, dass er im Wald einen Mann g’funden hätt. Total leblos! Wobei alles andere natürlich auch ein reines Wunder g’wesen wär, ich mein, wenn der noch g’lebt hätt, ohne sein Kopf. Und wo doch schon die komischen Vögel drin warn, in dem sein Hals und so weiter und bald schon überall, mit denen ihre Schnäbel, wissen S’?«

»Meine Güte!« Franziska warf Bruno einen besorgten Blick zu. Hoffentlich fiel der nicht jetzt schon vor Entsetzen in Ohnmacht. »Unser Mitarbeiter hat mir nur vom Fund einer männlichen Leiche in der Nähe des Moors berichtet. Aber was Sie da sagen, hört sich ja fast nach einer Hinrichtung an.«

»So schaut’s aus.« Schmiedinger nickte finster.

Schweigend stapften sie hinter ihm her.

»Geköpft und an einen Baum hing’nagelt?«, fragte Bruno und bemühte sich um einen sachlichen Ton. »Selbstmord können wir dann ja wohl auch gleich ausschließen.«

»Richtig.« Schmiedinger putzte sich lautstark die Nase.

In diesem Augenblick versank Brunos rechter Fuß einschließlich des handgenähten Schnürschuhs im Morast. Er schrie auf.

»Ich hab dir doch gleich gesagt, dass du Gummistiefel anziehen sollst«, schimpfte Franziska und reichte ihm die Hand. »Deshalb sind wir doch extra noch zu Hause vorbeigefahren, das ist doch keine Modenschau.«

»Normal ned«, murmelte Schmiedinger.

»Weiß man schon, wer der Tote ist?«, fragte Franziska.

Schmiedinger hob die Schultern. »Ja, naa, also so ganz direkt noch ned! Eine Vermutung hätt’n mir eventuell schon, recht viel mehr aber ned. Weil Papiere oder so hat der ned dabeig’habt, und mir tät’n uns wesentlich leichter, wenn mir den Kopf vorher noch finden tät’n. Die Kollegen von der Bereitschaftspolizei suchen den mit Schleppnetzen im Moor. Weil, wahrscheinlich hat der den Kopf ja einfach bloß da einig’schmiss’n, der was den armen Kerl so furchtbar zug’richtet hat.«

Schmiedinger blieb abrupt stehen.

»Da vorne wär’s dann. Ich tät da nicht unbedingt noch mal hinmüssen. Ich hab vorhin schon g’nug g’sehn. Also, wenn S’ eventuell einen Augenblick auf mich verzichten könnten…«

»Ist denn die Spurensicherung schon da?«

»Noch ned. Aber einer vom Bund Naturschutz.«

»Vom Bund Naturschutz?« Die Kommissarin schüttelte den Kopf. »Wieso das denn?«

»Ja, wegen denen Vögeln.«

»Was für Vögel?«

»Ich weiß von den Vögeln auch nix Genaues. Die sind fremd bei uns. Ich weiß bloß, dass der Luck in seinem Schrecken zwei davon umg’legt und die Sauerei da noch g’scheit verschlimmert hat.«

»Na, dann wollen wir mal.« Franziska warf Bruno einen auffordernden Blick zu. Ihr Assistent war kreidebleich.

»Ich tät dann da warten, wenn’s recht wär«, sagte Schmiedinger und lehnte sich gegen eine Wand gestochener Torfziegel.

»Von mir aus.« Franziska sah Bruno an. »Komm, lass uns zwei gehen. Du machst deine Fotos, und dann haben wir es hinter uns. Wir können nun mal nicht ermitteln, ohne uns ein Bild gemacht zu haben.«

»Chefin, ich weiß ned recht. Mir ist grad so komisch. Tätst du nicht ausnahmsweis…«

»Nein!«, sagte sie streng. »Wir gehen da jetzt gemeinsam hin. Es ist nun mal unser Beruf.«

»Also, so was von grauslich, wie das da, da tät ich normal schon ganz gut drauf verzichten können…«, murmelte Schmiedinger erneut und registrierte, dass Brunos schöne Nase noch blasser wurde.

»Jetzt langt es aber! Meine Herren, reißen Sie sich zusammen.« Franziska stapfte los. Ihre Gummistiefel schmatzten in dem morastigen Boden und ließen kleine Pfützen zurück. Bruno hüpfte von Grasbüschel zu Grasbüschel hinter ihr her.

Die Kommissarin näherte sich dem verhaltenen Gemurmel, das von der Lichtung zu kommen schien, und schob dann die letzten Zweige zur Seite. Schmiedinger hatte nicht übertrieben. Das Bild, das sich ihr bot, war noch schlimmer, als sie befürchtet hatte, und sie rechnete immer mit dem Schlimmsten.

Gerade noch hatte es nach frischem Grün und Torf gerochen, nun stank es ganz plötzlich nach Tod und Verwesung. Der graue Oktoberhimmel schien innerhalb von Sekundenbruchteilen um eine Spur grauer geworden zu sein. Franziska hielt sich ein Taschentuch vor die Nase und zwang sich, die Szenerie genauer zu betrachten. Bruno würde zwar alles fotografieren – hoffentlich –, aber sie brauchte einen ersten Eindruck. Und der bestand aus einer apokalyptischen Mischung aus Blut, Innereien, Flaum und Federn.

An dem aschgrauen Stamm einer sicher hundertjährigen Buche waren die sterblichen Überreste eines Menschen auszumachen. Nackt und mit erhobenen Armen und ausgebreiteten Beinen war dieser an den Baum genagelt worden, als müsse er die Buche umfangen – der Kopf fehlte.

Sie hörte, wie Bruno zu würgen begann und die Kamera fallen ließ. Der leicht säuerliche Geruch von Erbrochenem breitete sich aus. Franziska fischte ein Fläschchen mit Kölnischwasser aus dem Rucksack und hielt es erst sich und dann ihrem Assistenten unter die Nase.

»Schön durchatmen. Und ganz ruhig bleiben. Alles wird gut.«

»Das glaubst doch wohl selber ned!«

Bruno stöhnte, bückte sich nach der Kamera und fotografierte drauflos. Vermutlich schaute er nicht einmal hin. Franziska verzieh ihm insgeheim.

»Auch diese Viecher da!«, rief sie und wies auf zwei von Schrotkugeln durchsiebte Riesenvögel, die offensichtlich gerade dabei gewesen waren, den Getöteten zu fleddern.

Sie zählte bis dreißig und fixierte dabei die Krone der Buche. Eine Zigarette wäre jetzt gut gewesen, aber sie rauchte ja nicht mehr.

Anschließend winkte sie der mittlerweile bereitstehenden Spurensicherung zu und gab den Tatort zur Untersuchung frei. Sie hatte mehr als genug gesehen.

»Da hockt unser einziger Zeuge«, sagte Adolf Schmiedinger und führte die Kommissarin zu einem Sanitätswagen am Rand der Lichtung. Auf dem Trittbrett des Busses saß, in eine grobe Wolldecke gehüllt, ein Mann mit einem Jägerhut und schlürfte Tee. Zu seinen Füßen schlief ein dicker, apathisch wirkender Dackel.

»Der Herr Reschreiter. Der hat mich informiert«, stellte Schmiedinger den Wildhüter vor. »Der hat den Toten g’funden g’habt.«

»Sie haben die Leiche entdeckt, aber Sie sind nicht Zeuge des Tathergangs, oder?«, wollte Franziska wissen.

»Ach wo. Zum Glück ned. Weil, sonst tät ich am End womöglich auch da an den Baum hing’nagelt worden sein und jetzt von denen Vögeln z’sammg’fressen werden!« Er schüttelte sich.

»Sie haben also gesehen, wie sich die Vögel über den Leichnam hermachten?«

Er nickte.

»Sonst noch was Auffälliges?«

»Z’erst waren da die Raben und nachad dann die anderen. Die haben die Raben verscheucht g’habt. Ein ganzer Haufen war da von den großen. Zehne oder zwölfe bestimmt. Wie die nach meinen Schüssen aufg’flogen sind, da war’s finster – wie beim Weltuntergang.«

Lukas Reschreiter hob die Schultern und rief in Richtung Sanka: »Mir haut’s schon wieder mein Kreislauf z’samm. Ich glaub, ich tät noch einen Cognac brauchen.«

»Chefin, der Doktor wär jetzt da«, sagte Bruno mit zittriger Stimme. Er hätte wesentlich dringender einen Cognac gebraucht als der Jagdaufseher.

»Okay.« Sie wandte sich an den Pathologen und Gerichtsmediziner. »Danke, dass Sie so schnell kommen konnten. Sind Sie jetzt der Chef, oder ist Doktor Röder krank?«

Gustav Wiener zog sich Latexhandschuhe über und seufzte. »Da haben wir uns aber lange nicht mehr gesehen. Der Kollege Röder ist jetzt mindestens schon das dritte Jahr in Pension. Seitdem mach ich den Job alleine. Und an unseren spärlichen Begegnungen kann man ja wohl erkennen, dass hier nicht allzu viele Gewaltverbrechen stattfinden.«

»Möcht schon sein.« Bruno nickte. »Aber wenn’s scheppert, dann richtig.«

»Wollen Sie sich den Anblick wirklich antun, oder soll ich den Toten nicht doch besser gleich in die Gerichtsmedizin bringen lassen?«, fragte Franziska.

»Na ja, wo ich schon mal da bin, werfe ich auch einen kurzen Blick auf den Fundort. Ist schon alles fotografiert?«

Bruno nickte und hielt die Kamera hoch.

»Dann gehe ich mal.« Gustav Wiener schritt auf die Lichtung zu.

Mit seinem Glas Cognac in der Hand murmelte Luck Reschreiter: »Respekt, Respekt.« Und schüttelte sich.

»Mir haben doch vorhin schon über den Herrn vom Naturschutz g’sprochen g’habt«, meinte Polizeiobermeister Schmiedinger und zupfte die Kommissarin am Jackenärmel. »Also, der Herr Dr. Glasmüller wär dann jetzt so weit und tät gern mit Ihnen sprechen, wegen denen Vögeln da!« Schmiedinger deutete mit dem Zeigefinger in die Richtung, in die Gustav Wiener gerade gegangen war. »Der meint, dass noch mehr da sein müssten von denen. Dass halt die andern derweil bloß abg’haut wären.«

Franziska sah sich einem hochgewachsenen Mann mit schütterem Haar gegenüber, der sie anlächelte und dabei ein Gebiss zeigte, in dem der obere linke Eckzahn fehlte. Sie wunderte sich, dass sie dieses wirklich nebensächliche Detail so genau registrierte – aber es war ihr schon des Öfteren aufgefallen, dass sie in Stresssituationen wesentlich mehr wahrnahm als sonst. Als seien ihre Sinne dann besonders geschärft. Eigenartig, dachte sie. Warum geht der nicht zum Zahnarzt?

Währenddessen redete der Naturschützer schon hektisch auf sie ein: »Wenn Sie alles einfach so lassen könnten, wie es ist, und wieder verschwinden, also das wäre mir am liebsten.«

»Was?« Sie starrte ihn an.

»Es wäre eine Sternstunde für meine Forschung, verstehen Sie«, versuchte Dr. Glasmüller zu erklären. »Ich bin sicher, dass der Schwarm zurückkehrt und sich den Rest der Beute holt. So etwas wurde in dieser Gegend noch nie gefilmt.« Er hielt ihr seine Videokamera wie ein kostbares Beweisstück vor die Nase. »Schon gar nicht, wenn sie über einen Menschen herfallen.«

»Hören Sie mal gut zu. Die Aufklärung eines Mordes ist um einiges wichtiger als das Verhalten dieser Tiere. Was sind das überhaupt für Vögel? Und wieso sind Sie eigentlich hier? Wer hat Sie gerufen?«

»Der Herr Schmiedinger«, sagte Glasmüller gelassen. »Wer sonst?« Er bedachte Franziska mit einem strengen Blick. »Aber sagen Sie mal, aus welcher Ecke kommen Sie denn eigentlich? Hören Sie kein Lokalradio, und lesen Sie auch keine Zeitung?«

Franziska schüttelte den Kopf. Sie hatte in den vergangenen zehn Tagen nichts anderes gemacht als ihre Einkommensteuererklärung – aber das ging diesen Naturschützer nun wirklich nichts an.

»Also, seit Tagen machen wir diese Aufrufe im Radio und im Landauer Anzeiger.« Glasmüller gewann Oberwasser. »Und Sie, die es wirklich betrifft, Sie hören kein Radio und lesen keine Zeitung. Das ist mir ja eine schöne Polizei. Voll informiert. Super!«

Franziska sah ihn an. Feindschaft funkelte zwischen ihnen auf und ließ beide gleichzeitig einen Schritt zurücktreten.

»Wie gesagt«, meinte Glasmüller von oben herab, »meine Mobilfunknummer wurde im Radio genannt und in der Zeitung publiziert, und alle Leser und Hörer wurden gebeten, bei begründetem Verdacht sofort anzurufen.«

»Bei was für einem Verdacht?«, wollte Franziska wissen.

»Wenn sie die Geier sichten. Das sind nämlich Geier, die über den armen Kerl hergefallen sind. Genauer gesagt, Gänsegeier.«

»Soll ich Ihnen was verraten?«, fauchte Franziska ihn an. »Bevor Ihre Geier kamen, ist noch jemand ganz anders über den armen Mann hergefallen. Und das hat Priorität. Höchste Priorität. Und solange der Fall nicht gelöst ist, betreten Sie auch nicht den Tatort. Damit das klar ist.« Sie wandte sich ab.

»Die Aufrufe hatten wir veranlasst, damit wir die Tiere gegebenenfalls hätten füttern können«, rief Glasmüller ihr nach. »Was meinen Sie, was das für Strapazen sind, so eine lange Reise? Ein Wunder, dass überhaupt so viele Exemplare hier angekommen sind.«

»Genau«, Franziska drehte sich um. »Und wer weiß, wie viele Leichen sie noch geschändet haben.«

Während sie nach einer passenden Begründung suchte, um diesen Naturschutzdoktor am besten für immer zu verbannen, wurde sie von einer plötzlichen Hektik und von lauten Rufen abgelenkt. Ein Pulk von Polizisten hatte sich am Rande des Moores versammelt und diskutierte aufgeregt. In ihrer Mitte stand Adolf Schmiedinger und wog prüfend eine Axt in der Hand. Er suchte Franziskas Blick, hielt dann das Beil hoch und rief: »Vermutlich ham mir hier die Tatwaffe.«

Franziska registrierte, dass er glücklicherweise Latexhandschuhe trug. So hätten sie noch eine Chance auf eventuelle Fingerabdrücke. Irgendwie lief an diesem Vormittag alles aus dem Ruder. Und schon wieder sehnte sie sich nach einer Zigarette, verbot sich aber augenblicklich den Gedanken.

Einer der Bereitschaftspolizisten verstaute ein undefinierbares Etwas in einem Plastikeimer.

Schmiedinger schnappte sich den Eimer mit der freien Hand und lief, das schlammverkrustete Beil in der anderen, auf Franziska zu. Dann legte er ihr beides wie eine Trophäe zu Füßen und verkündete: »Soderla! Da ham mir das gute Stück dann doch gleich g’funden. Und noch dazu samt dem Hackl! Das ham s’ wohl miteinand an der gleichen Stellen einig’schmissen, und so ein Sumpf ist halt dann doch zäher als wie ein Gewässer, ned wahr…«

Franziska zwang sich dazu, nur in Schmiedingers graublaue Augen zu blicken. Nirgendwo anders hin und schon gar nicht in den Eimer. »Vielen Dank, Herr Kollege. Saubere Arbeit.«

Wenig später prüfte Gustav Wiener den Inhalt des Eimers: »Damit ist unser Puzzle wohl wieder komplett.«

Franziska sah ihn fragend an. »Das ist der Kopf des Toten?«

»Ja, und wenn ich Ihnen eins raten darf: Schauen Sie lieber nicht hin. Ich richte Ihnen den auf dem Seziertisch so her, dass Sie ihn in aller Ruhe betrachten können. Sie haben sicher nichts dagegen, wenn ich nun alles abtransportieren lasse, oder?«

»Nein, wirklich nicht! Können Sie schon irgendetwas sagen?«

»Na ja, der Mann könnte – grob geschätzt – zwischen Ende fünfzig und Ende sechzig gewesen sein. Der Todeszeitpunkt liegt vermutlich noch keine vierundzwanzig Stunden zurück. Kommen Sie doch am Nachmittag auf einen Sprung bei mir vorbei. Dann werde ich Ihnen schon mehr sagen können. Auch für Ihre Pressekonferenz.«

Sie sah ihm dankbar nach.

Schmiedinger stellte sich neben sie. »Da am Tatort können mir jetzt wohl nimmer viel ausrichten. Die Spurensicherung macht ihre Arbeit g’wiss lieber ohne uns. Ich tät euch ja gern auf mein Revier auf einen Kaffee einladen, aber rauchen – das wissen S’ ja – rauchen darf man in solchenen öffentlichen Gebäuden schon lang nimmer.«

»Frau Hausmann raucht nicht mehr«, stellte Bruno klar. »Seit zwei Jahr schon.«

Franziska wandte sich an Schmiedinger: »Den Kaffee nehme ich gerne an. Aber erst möchte ich wissen, was es mit diesen Geiern auf sich hat.«

»Da kann Ihnen der Dr. Glasmüller sicher einen Haufen dazu erzählen«, sprudelte der Polizeiobermeister los und rief der personifizierten Blasiertheit zu: »Kommen S’ g’schwind her. Mir brauchen noch eine Auskunft.«

Franziska kochte. Da hatte sie offensichtlich im falschen Moment die falsche Frage gestellt.

Schmiedinger machte Konversation und hing an den Lippen des Naturschützers, der es sichtlich genoss, der Kommissarin, Bruno Kleinschmidt und anderen Neugierigen einen Vortrag zu halten.

»Die da«, sagte er und wies mit einer Kopfbewegung in Richtung der beiden toten Vögel, »sind nämlich alles andere als gewöhnliche Vögel. Es handelt sich um sogenannte Gänsegeier. Man zählt sie zu den Aasfressern und mit ihrer bis zu knapp drei Metern Spannweite zu den größten flugfähigen Vögeln überhaupt.«

Adolf Schmiedinger nickte beeindruckt.

»Seit etwa hundertfünfzig Jahren waren diese früher in weiten Teilen Europas und auch bei uns heimischen Greifvögel nur noch in Teilen Spaniens und Südfrankreichs zu finden, und dort vorwiegend in den Pyrenäen. Im Rest Europas galten sie längst als ausgestorben. Im Süden konnten sie überleben, weil sie dort bis vor wenigen Jahren von Viehzüchtern aller Art an eigens dafür eingerichteten Futterstellen traditionell mit Aas und toten Tieren versorgt wurden. Man könnte das vielleicht mit der winterlichen Hege und Fütterung unserer heimischen Rehe vergleichen.«

Er legte eine kleine Pause ein und fuhr dann fort: »Doch das ist nun alles anders. Im Jahr 2002 erließ die Europäische Union unter dem Eindruck der Rinderseuche BSE, die damals europaweit in allen Medien die Schlagzeilen beherrschte, eine Verordnung. Fortan war das Verfüttern von Aas an offenen Stellen und Plätzen verboten. Über tausend dieser Futterplätze mussten allein in Aragonien geschlossen werden. Die Geierpopulation verlor auf einen Schlag etwa die Hälfte ihres Nahrungsangebots. Ganze Kolonien traten in den nächsten Jahren, von Hunger getrieben, ihre Flucht nach Mitteleuropa an. Sie müssen wissen, dass diese Tiere begnadete Segelflieger sind. Bei günstigem Wind können sie in wenigen Tagen bis in unsere Breiten gelangen. Bereits vor ein paar Jahren wurden erste Exemplare bei Brüssel und auf der Schwäbischen Alb gesichtet, welche allerdings spätestens am Ende des Sommers wieder die Heimreise antraten. Und jetzt sind sie auch hier bei uns in Niederbayern angelangt – und die eigentliche Sensation ist der Zeitpunkt: mitten im Herbst. Ornithologen aus aller Welt werden dieses Phänomen ergründen wollen.«

Franziska hatte mit einem Mal eiskalte Hände und spürte einen Anflug von Übelkeit und Ekel in sich aufsteigen. »Sie meinen also, dass diese Tiere ausgehungert waren und sich hier, auf dieser Waldlichtung, tatsächlich an dem Leichnam vergangen haben?«

»Genau. Ich zeig es Ihnen gerne. Kommen Sie mit.«

Sie schüttelte den Kopf. »Sie betreten den Tatort nicht, dass das klar ist.« Dann murmelte sie Bruno zu: »Ich will es gar nicht so genau sehen.«

»Also bitte, ich kann es auch erklären«, fuhr er fort. »Kein Problem für mich. Es ist nämlich so: Zum Zweck der Nahrungsaufnahme wählen die Gänsegeier mehr oder minder alle natürlichen Körperöffnungen der Beute. Der Kopf des einen erschossenen Geiers steckte deshalb, wie Sie sicher gesehen haben, im Hals des toten Mannes, während das zweite Tier gerade dabei war, sich weiter unten Zugang zu den Eingeweiden zu verschaffen.«

Franziska fragte sich, was diese detaillierten sadistischen Beschreibungen sollten. Wollte dieser Glasmüller, dass sie alle zu speien begannen? So sachlich wie möglich stellte sie klar: »Noch genauer wollen wir das gar nicht wissen. Wir haben für den Moment genug gesehen.«

Sie wandte sich ab und ging nachdenklich zur Lichtung. Die Leiche war abtransportiert worden, die beiden toten Vögel auch. Zurück blieben Blut, Federn, Kot und Eingeweide. Es herschte eine schreckliche Stille. Mittelalterliche Schlachtfelder mochten so ausgesehen haben. Sie schluckte. Überall Fußspuren. Außerdem eine offene Feuerstelle, die offensichtlich erst kürzlich benutzt worden war. Sie würde veranlassen müssen, dass auch diese gründlich untersucht wurde, falls die Kollegen von der Spurensicherung nicht von selbst auf die Idee kämen.

Bruno war ihr gefolgt und zeigte auf einen runden Naturstein von etwa anderthalb Metern Durchmesser und einem Meter zwanzig Höhe. »Da, schau dir das mal an. Der hat da auf der Oberseiten so eine komische Kuhle, der Stein. Wie so eine Schüssel – oder eine Vogeltränke. Aber wennst mich fragen tätst, dann ist das da in der Vertiefung getrocknetes Blut und kein Regenwasser. Und da schau her, da an der Seiten, da sind auch so komische Zeichen. Zwei sind eing’meißelt und schaun für mich ziemlich alt aus. Aber die anderen zwei daneben, die wirken noch ganz frisch. Erst kürzlich hing’schrieben. Und zwar mit Blut.«

Sie sah sich die Stelle aus nächster Nähe an, griff zu ihrem Handy und telefonierte.

Ja, die Spurensicherung hatte von dem Runenstein und von der Flüssigkeit bereits Proben genommen. Auch die eingeritzten Symbole waren fotografiert worden.

»Natürlich, die sind schon bekannt. Das wissen wir auch. Aber die frisch hingepinselten Zeichen. Ach was, Sie glauben auch, dass die mit Blut geschrieben wurden?«

Franziska und Bruno meinten, eine Art P mit spitz zulaufenden Winkeln und einer langen Vertikalen sowie ein X mit ungleichen Schenkeln zu erkennen.

»Sobald wir die Abzüge haben, werden wir die Experten vom Museum für niederbayerische Vorgeschichte dazu befragen. Diese Zeichen haben ja sicher eine Bedeutung. Ich könnte mir vorstellen, dass man uns dort weiterhelfen kann.«

ZWEITES KAPITEL

Rückpass

An einem Maitag, ein halbes Jahr vor dem grausigen Fund im Sumpfgebiet von Kleinöd, schoss ein roter BMW mit einem Affenzahn an einer jungen Frau vorbei, bremste dann mit quietschenden Reifen und kam etwa hundert Meter weiter zum Stehen. Walburga Donaubauer grinste. Sie hatte es gewusst. Gerade solche Typen fuhren an ihr nicht vorbei. Es hatte schon fast etwas Lächerliches, dass Männer so berechenbar waren. Andererseits – so kam sie wenigstens rechtzeitig nach München.

Der BMW-Fahrer mit dem Allerweltsnamen Peter Huber hatte sich umgedreht und den Rückwärtsgang eingelegt. Er trug eine auffällige Sonnenbrille, und sein blondes Haar hatte lichte Stellen, durch die die Kopfhaut mit einem errötenden Sonnenbrand aufschimmerte. Sollte besser einen Hut tragen, dachte Walburga. Beispielsweise eine dieser unsäglichen Schirmmützen. Am besten in Rot. Passend zu seinem Auto und garantiert auch zu seinem Lieblingsverein.

Wenn sie am Straßenrand stand und darauf wartete, mitgenommen zu werden, verlor sie sich oft in derart despektierlichen Gedanken. Aber die behielt sie fast immer für sich.

Geschmeidig schnurrte das Cabrio zurück zu der Stelle, an der Walburga stand. Sie trug Jeans und Turnschuhe, ein weißes T-Shirt, eine ärmellose Jeansjacke mit zahlreichen Aufnähern sowie einen weiß-blauen Schal mit dem schwarzen, doppelschwänzigen Löwen darauf. Aber deswegen hatte der Cabrio-Fahrer nicht gehalten. Es war ihr Haar – kupferrot, lang und lockig –, das ihn auf die Bremse hatte treten lassen. Hier in Niederbayern und direkt an der B20 waren derart attraktive Frauen eine ausgesprochene Rarität, und Peter Huber sah sich schon mit ihr über die Autobahn brausen – die rote Mähne seiner Beifahrerin fahnengleich im Winde flatternd, beneidet von all den ordentlich gekämmten Spießern in ihren säuberlich polierten Familienkutschen, die er auf seiner rasenden Reise nach München überholen würde.

Er hielt neben der der jungen Frau und öffnete galant die Beifahrertür. Sie beugte sich lächelnd vor und blitzte ihn mit smaragdgrünen Augen an. Ihr Gesicht war übersät mit Sommersprossen, sie rümpfte ihre lustige Stupsnase und sah aus wie eine, mit der man Pferde stehlen könnte. Sie sah genauso aus wie die Frau seiner Träume.

Was für ein Tag!

Der Huber Peter lächelte verhalten und fuhr sich genüsslich mit der Zunge über die Lippen. Auch ihre Figur war nicht schlecht, alles in den richtigen Proportionen und alles am richtigen Platz. Zuvorkommend fragte er: »Wo tätst nachad du heut noch hinmögen um die Zeit? Ihr spielts doch eh erst morgen?«

Ihr Schal outete sie als eine Anhängerin des Fußballvereins TSV 1860 München, der berühmt-berüchtigten Münchner Löwen. Der erfolgreiche Kiesgrubenbesitzer Huber dagegen war, wie Walburga vermutet hatte, eher dem FC Bayern zugeneigt.

»Nach München ins Stadion«, sagte sie und bedachte ihn mit einem Blick, der nicht gerade schmeichelhaft war. »Du wirst ja wohl ned behaupten wollen, dass man mir das ned ansehn tät?«

»Doch doch, logisch. Grad da fahr ich ja auch hin! So ein Spiel wie heut kann man sich doch ned entgehen lassen!« Seine Stimme klang übereifrig. »Da könnt ich dich schon mit hinnehmen. Steig ein. Wie heißt denn?«

»Walburga«, murmelte die Rothaarige und nahm ihren Rucksack ab.

»Da hast aber ein Glück! Ein G’schäftsfreund leiht mir heut nämlich seine Nobeleintrittskarten. Und du bist hiermit von mir dazu eing’laden! Business-Sitzplatz mit Puderzuckergebläse unterm Hintern, in der Halbzeitpause leckere Hummerschwänze, russische Fischeier und französisches Bitzelwasser satt. Und ganz nebenbei spielt auch noch der sagenhaft ruhmreiche Weltrekordmeister! Meinst wirklich, dass du da auch richtig anzog’n bist, so rein outfitmäßig? Deinen Schal solltest du derweil im Auto lassen. Am besten im Kofferraum. Rot wär da schon eher die Farbe der Wahl.«

»Nix gibt’s mit Kofferraum und schon gar nix mit Rot!«, dröhnte ihm eine Stimme von links hinten ins Ohr. Und eine zweite ergänzte von rechts: »Superschnellen Kübel hast da. Kommst uns ja grad recht. Da sind mir nämlich heut einmal schnell wie der Blitz daheim in Giesing!«

Der BMW-Fahrer fühlte sich überrumpelt und blickte sich um.

»Die da sind quasi meine Leibwächter«, sagte Walburga und grinste. »Ohne die geht gar nix. Steigts ein, Burschen.«

Fassungslos starrte der Cabriofahrer die beiden Mitreisenden an, die mit einem Schwung die Rückbank des BMW enterten und es sich dort augenblicklich gemütlich machten. Hätte er gewusst, dass es sich um drei Mitreisende handelte, hätte er niemals gehalten. Er war wütend und fühlte sich ausgetrickst.

Der kompaktere der jungen Männer öffnete seinen Rucksack und zauberte drei Flaschen Bier hervor, die sein Freund mit einem Feuerzeug öffnete; eine der Flaschen reichte er vor zu Walburga und stellte dabei fest: »Da ham mir aber heut einmal einen echt vornehmen Lift erwischt. Sauber, sag ich!«

»So b’sonders sauber find ich das fei ned«, widersprach Peter Huber. »Was ihr da macht, ist in meinen Augen eher eine arglistige Täuschung, wenn ned gar ein vollendeter Betrug.«

»Ach, geh weiter, ham mir am End Jura studiert?«, lästerte der eine vom Rücksitz.

»Enzo, Frank, lassts ihn jetzt in Ruh«, sagte Walburga. »Immerhin ist der Mann doch so nett und fahrt uns.«

»Okay, wie du meinst.« Der Typ, der auf den Namen Frank hörte, nahm einen tiefen Schluck aus seiner Pulle und beugte sich so weit nach vorn, dass seine Nasenspitze fast die des überrumpelten Chauffeurs berührte. »Ich tät dann aber vorschlag’n, dass du jetzt auch einmal zufahrst! Auf geht’s, gib Gas, mir woll’n Spaß, haha! Sonst wird das nämlich heut nix mehr.« Er rülpste lautstark und schob eine präzisere Zielbestimmung nach: »Und ned vergessen: Mir müssen fei nach Giesing und ned in eure komische Arena da neben der Kläranlage! Und wenn du willst, dass deine schöne Bonzenschleuder heut auf d’Nacht noch genauso schön dasteht wie jetzt – mit Spiegel dran und Luft in die Reifen und ohne Kratzer –, dann ist’s fei besser, wenn du dich keinesfalls verfahrst! Ham mir uns verstanden, mir zwei?«

Der Taxifahrer wider Willen war jetzt fast so rot im Gesicht wie der Lack seines Autos. Er schien noch etwas sagen zu wollen, biss sich dann aber auf die Lippen, rückte die Sonnenbrille zurecht und fuhr los.

Seine Beifahrer prosteten sich lachend zu und begannen zu singen, während der BMW die A92 erreichte und mit Höchstgeschwindigkeit auf die Landeshauptstadt zubretterte. Eine schöne Stimme hat sie ja, diese Löwenmaus, dachte Peter Huber und konzentrierte sich auf den grauen Asphalt und immer abenteuerlichere Überholmanöver, um nicht den Text des Liedes hören zu müssen, mit dem die drei ihn offensichtlich provozieren wollten. Zur Melodie von Bonnie Tylers unvergessenem Song »It’s a heartache…« sangen sie einstimmig: »Mir sind Löwen, asoziale Löwen, schlafen unter Brücken oder in der Bahnhofsmission…«

Da hatte er sich ja was Schönes eingebrockt. Mit dieser kichernden und feixenden Meute in seinem schönen Wagen fuhr er am Münchner Vorort Fröttmaning vorbei, an dem von innen heraus rot leuchtenden und wabenartigen Ufo, von dem ein Spaßvogel einmal behauptet hatte, es sehe aus wie Ottfried Fischer in Netzstrümpfen. Hier würden seine Roten heute spielen, und natürlich wäre es schön gewesen, mit der rothaarigen Superfrau auf der Promibank zu glänzen – aber sie gehörte nun mal zum feindlichen Lager, war bekennende 1860-Anhängerin und somit Angehörige einer fremden Welt. Nein, er musste sie und die beiden Jungs so schnell wie möglich loswerden, wobei ihm klar war, dass das Risiko, die lautstarken drei einfach an der nächsten U-Bahn abzusetzen, ein bisschen zu groß war.

Nun, sobald er die Bande los war, würde er endlich wieder seine Ruhe haben. In diesem Augenblick schwor er sich, niemals wieder eine Anhalterin an der B20 in seinen Wagen steigen zu lassen. Schon sein Mitarbeiter Holger pflegte zu sagen: »Die B20 ist ein gefährliches Pflaster.« Endlich wusste er, was damit gemeint war.

Huber fuhr quer durch die Stadt an der Isar entlang und fürchtete die ganze Zeit, jemand aus seinem Bekannten- oder Kundenkreis könne ihn sehen und ihn in seiner Eigenschaft als Chauffeur für Sechzigerfans identifizieren. Damit wäre seine Autorität ein für alle Mal untergraben. Und das, wo er es doch eh schon so schwer hatte, sich durchzusetzen, und sich extra diesen Flitzer gekauft hatte, um ein wenig mehr herzumachen. Diese abgerissenen Sechzigerbürscherl von kaum mal zwanzig Jahren hatten das tollste Mädel der Welt an ihrer Seite, und er ging mit seinen knapp dreißig wieder mal leer aus.

Das Leben war ungerecht. So viel hatte er schon versucht, um bei den Frauen anzukommen: schicke Klamotten, modische Frisuren, luxuriöse Urlaube – und dass er geizig sei, konnte ihm wirklich keine vorwerfen. Aber alle hatten sie ihn nach kurzer Zeit mit einem hilflosen Achselzucken stehen lassen, und eine ganz Ausgeschamte hatte ihm doch tatsächlich auf seiner Frage nach dem Warum gnadenlos ins Gesicht gesagt: »Du bist mir zu langweilig.« Ja, was wollten sie denn noch, die Weiber? Für Unterhaltung waren doch Fernsehen, Radio und Zeitschriften zuständig. Nicht er! Er schaffte Geld ran. Darin war er gut. Das lag in seiner Familie. Und angeblich waren die Frauen gut darin, es auszugeben. Aber Peter Huber hatte bislang noch keine gefunden, die sein Geld ausgeben wollte. Er verstand es nicht.

Sein jüngster Versuch war dieser rote BMW. Er besaß ihn seit drei Wochen und wollte damit auffallen. »Wer gelten will, dem wird’s vergolten«, pflegte seine Großmutter zu sagen, die zu allem einen dummen Spruch wusste, sich aber nicht zu schade war, das von ihrem Mann, ihrem Sohn und ihrem Enkel erarbeitete Geld bedenkenlos in Kaufhäuser zu tragen oder an obskure Versandhäuser zu überweisen, die ihr dafür Samenpackungen mit abenteuerlichen Blütenaufdrucken schickten. Kaum lagen diese Sendungen im Briefkasten, pflegte Berta Huber in ihrem Treibhaus zu verschwinden, wo sie die Wundertütchen öffnete und die darin schlummernden Samenkörnchen in niederbayerische Gartenerde legte. Meistens kam nichts als ein bemitleidenswertes graugrünes Gestrüpp mit traurigen Farbklecksen dabei heraus – eine Beleidigung der daneben aufgespießten Versandhaustütchen mit dem dekorativen Abbild wuchernder Blätter- und Blütenprachten.

»Mindestens eine Tonne Kies plus Mindermengenzuschlag«, pflegte Peters Großvater die Kosten jedes einzelnen Blumentöpfchens hochzurechnen und amüsierte sich über die Bemühungen seiner Frau, das Vilstal in einen Urwald amazonischen Ausmaßes zu verwandeln.

Peter Huber verspürte eine Art Erleichterung, als er endlich die Tegernseer Landstraße erreichte und auf Giesings Höhen vor dem im Volksmund »Sechzger« genannten Stadion stoppte.

»Da wär’n mir also nachad«, zischte er wütend. »Aussteigen!« Die Mähne der Rothaarigen verdunkelte für wenige Augenblicke sein Gesichtsfeld, als sie sich zur Seite beugte, um im Fußraum nach ihrem Rucksack zu fischen.

Eine Tafel am Eingang des Stadions gab kund, dass die Amateur- und Nachwuchsmannschaft des TSV 1860 in einer halben Stunde ein wichtiges Punktspiel gegen die erste Mannschaft eines weiter östlich gelegenen Münchner Vororts austragen würde. An den Kassen hatten sich schon Menschenschlangen gebildet, einige der Wartenden drehten sich um und winkten der kleinen Reisegruppe aus dem offenen BMW begeistert zu, die ihren Chauffeur zum Abschied mit einem lauthals gesungenen »Die Sonne scheint bei Tag und Nacht, im Grünwalder Stadion…!« zur Melodie von »Viva España!« beglückte.

Inhaltsverzeichnis

Cover & Impressum

Erstes Kapitel: Abstauber

Zweites Kapitel: Rückpass

Drittes Kapitel: Losentscheid

Viertes Kapitel: Rechtsaußen

Fünftes Kapitel: Strafraummarkierungen

Sechstes Kapitel: Zeitlupe

Siebtes Kapitel: Spielfeldrand

Achtes Kapitel: Seitenlinien

Neuntes Kapitel: Strafräume

Zehntes Kapitel: Kopfball

Elftes Kapitel: Trainingslager

Zwölftes Kapitel: Seitenwechsel

Dreizehntes Kapitel: Auswärtsspiel

Vierzehntes Kapitel: Zweikämpfe

Fünfzehntes Kapitel: Befreiungsschlag

Sechzehntes Kapitel: Anpfiff

Siebzehntes Kapitel: Nachspielzeit

Danksagung