4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

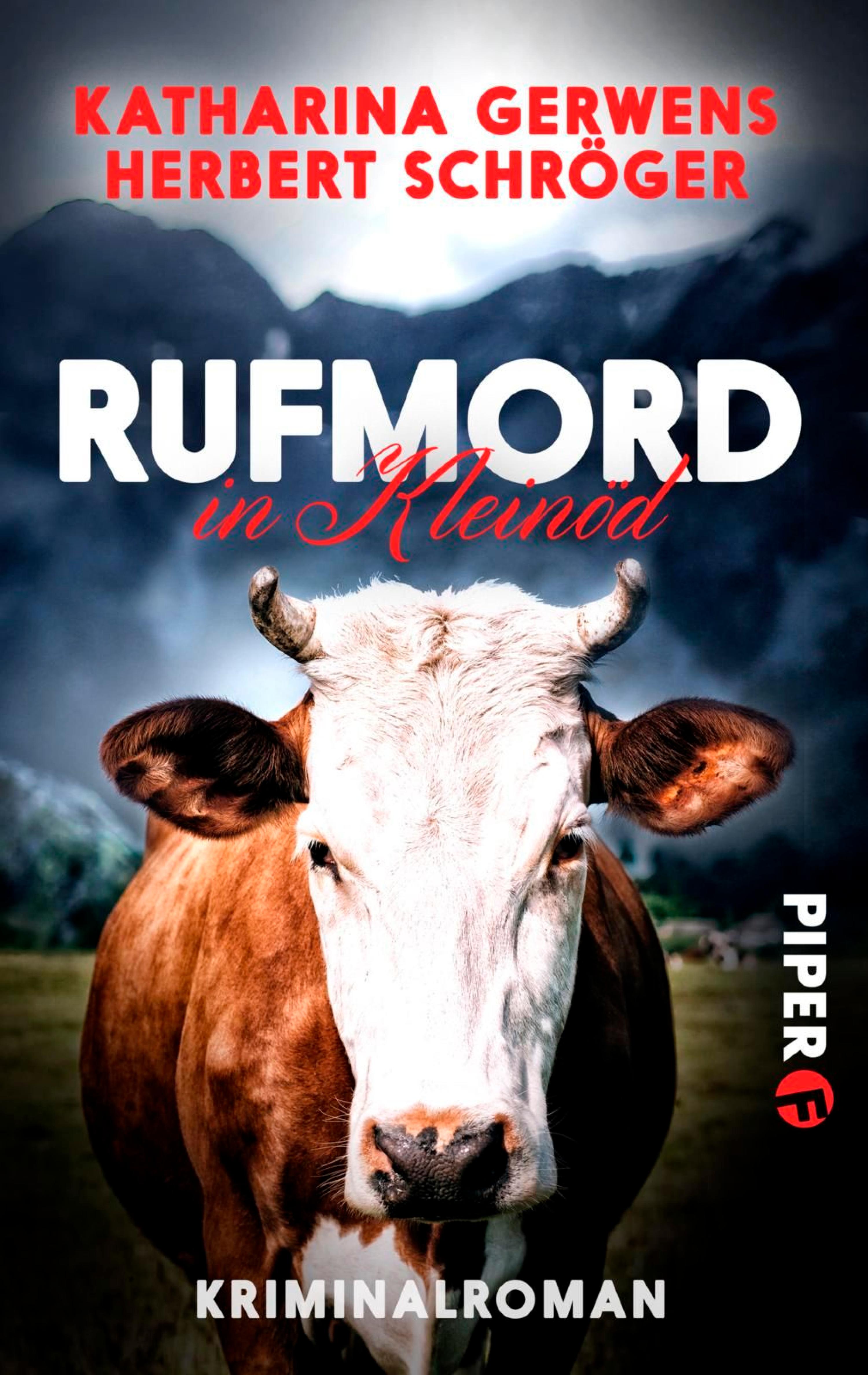

Spannend und humorvoll beschreibt das Autorenduo Gerwens & Schröger eine nur auf den ersten Blick idyllische Welt mitten in Niederbayern. Für alle Fans von Rita Falks Eberhofer»Ja Bluatsakrament!«, flucht Joseph Langrieger, als er in seiner Odelgrube einen Toten entdeckt. Das Ganze gibt der Polizei im niederbayerischen Kleinöd Rätsel auf. Ein Fall für die Kripo, entscheidet Polizeiobermeister Adolf Schmiedinger, und Kriminalkommissarin Franziska Hausmann muss in ihrem ersten Mord auf dem Land ermitteln. Dabei stellt sich bald heraus, dass der Täter aus Kleinöd stammen muss. Und tatsächlich lauern hinter der scheinbar tadellosen Fassade des hübschen Dorfes jede Menge dunkle Geheimnisse, zerrüttete Ehen, Betrug und Erpressung …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

PIPER DIGITAL

die eBook-Labels von Piper

Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!

Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.

Mehr unter www.piper.de/piper-digital

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

ISBN 978-3-492-98354-9 April 2017 © Piper Verlag GmbH, München 2007 © dieser Ausgabe: Piper Fahrenheit, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2017 Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: Igor Stramyk_shutterstock / ZaZa Studio_shutterstock Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Erstes Kapitel

Joseph Langrieger hatte gewartet, bis es so dunkel war, daß ihn keiner der Nachbarn mehr mit bloßem Auge erkennen konnte. Es war kurz nach acht. Bestimmt saßen jetzt alle vor den Abendnachrichten. Er selbst hätte auch lieber ferngesehen, aber dem bestialischen Gestank, der seit einigen Tagen von der Sickergrube aus seinen Hof verpestete, mußte endlich ein Ende gemacht werden. Vorsorglich hatte er alle Lichter gelöscht, sogar die Glühbirne aus dem Bewegungsmelder herausgedreht, und war dann mit seiner Saugpumpe im Schlepptau zur Grubenöffnung geschlichen. Einen Anschlußschlauch, der direkt in den städtischen Gully führte, hatte er bereits am Nachmittag installiert, jetzt ging es nur noch darum, das eine Ende in die Kanalisation zu führen und das andere direkt an den Grubenrand zu legen.

Er hatte das immer so gemacht und vor ihm sein Vater, auch wenn es damals noch keine elektrischen Saugpumpen gegeben hatte und der Abwasserschacht mit großen Schöpfkellen in bereitstehende Güllewagen geleert worden war. Kruzifix, was war das jedesmal für eine Sauerei gewesen! Doch anschließend wurde der Badeofen eingeheizt, und dann roch die ganze Familie wie an hohen Feiertagen. Das war schön gewesen. Im Herbst hatte die Großmutter Apfelpfannkuchen mit Zimt gebacken.

Er lächelte und spürte, wie ihm bei der Erinnerung das Wasser im Mund zusammenlief. Jetzt hatten die von der Stadt ein Rundschreiben an alle Haushalte verschickt, daß sie extra einen »Fäkalienmeister« eingestellt hätten, der zweimal jährlich kommen würde, um die Grube zu leeren. Mit einem Mal war es verboten, die Jauche selbst abzupumpen und in die kleinen örtlichen Wassergräben einzuleiten. Dabei hatten sie das früher immer so gemacht. Josephs Sohn hatte wohl auch schon einen Termin vereinbart. Aber Langrieger konnte nicht länger warten. Der Gestank war einfach zu bestialisch.

Er schaute sich nach allen Seiten um, vergewisserte sich, ob auch wirklich kein Spaziergänger oder – noch schlimmer – ein Nachbar vorbeiging, nahm die hölzerne Abdeckung ab, versenkte seine Nase in seinen vorsorglich mit Aftershave durchtränkten linken Jackenärmel und hielt dann die Luft an.

Beim Hinabsenken der Saugpumpe spürte er einen Widerstand.

»Ja Bluatsakrament«, fluchte er. »Himmel Herrgott.« Er beugte sich vor. Wahrscheinlich waren das wieder einmal seine Enkel gewesen. Der zwölfjährige Sebastian und der zehnjährige Frank pflegten ihn gern zu erschrecken, und was da in der Grube vor sich hindümpelte, sah im fahlen Mondlicht aus wie eine Vogelscheuche, eine weißgekleidete Vogelscheuche. Der alte Mann fluchte erneut. Wenn die Jungen da gewesen wären, hätte er sie eigenhändig an ihren Ohren in den Hof geschleppt und zur Grube gezogen.

Wer machte denn hier die Drecksarbeit? Wer sorgte dafür, daß es nicht dauernd stank? Immer er! Während sich die junge Familie auf Mallorca eine schöne Zeit machte. Wie sollte er dieses Ding jetzt da herauskriegen? Es sah aus, als hätte es sich verkeilt. Und er hatte wieder einmal keine Arbeitshandschuhe an.

Und wie würde es auf dem Hof erst stinken, wenn er das Geraffel mit den schlierenüberzogenen Stoffen auf den Beton zerrte! Da hatten sie ihm eine schöne Sauerei eingebrockt, die Hundsbuben, die miserabligen!

Er ging in seine Scheune, wo in einer Ecke die Arbeitsgeräte ordentlich nebeneinander aufgereiht standen, und griff beherzt nach einer großen Mistgabel, die er anschließend mit Wucht unter das Jackett der Vogelscheuche hakte, um sie irgendwie aus der Grube herauszuhieven. Das Ding fühlte sich nun völlig anders an, nämlich schwerer und wesentlich kompakter, als er zunächst vermutet hatte. Die Sache strengte ihn dermaßen an, daß ihm der kalte Schweiß ausbrach und er den bestialischen Gestank schon gar nicht mehr wahrnahm.

Es wunderte ihn, wie schnell sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Noch während er beschloß, seiner Frau davon zu erzählen, da diese ihn permanent mit der Behauptung ärgerte, er brauche eine Brille, drehte sich das Ding in der Grube plötzlich um. Ein Mensch starrte ihn mit großen Augen und offenem Mund an. Die Vorderseite seines weißen Anzugs war schwarz, der Kopf des Mannes hing in einem eigenartigen Winkel vom Rumpf, und seine Kehle war durchgeschnitten. »Wie bei einem Giggerl«, sollte er später seinem Sohn erklären und nie wieder ein Huhn schlachten.

»Ja, Bluatverreck«, murmelte er und schnappte nach Luft. Im selben Augenblick wurde ihm so schlecht, daß er sich übergeben mußte.

Um ein Haar wäre er selbst in die Grube gefallen. Das Würgen ließ nicht nach. Auf allen vieren kroch er über den Hof und lehnte sich keuchend an die Hauswand. Sein Herz klopfte wie wild. So etwas Entsetzliches hatte er noch nie gesehen – und er wollte es auch nie wieder sehen. Möglicherweise hatte ihm auch seine Phantasie einen bösen Streich gespielt. Seine Frau hatte recht. Er mußte damit aufhören, schon zu Mittag eine Halbe zu trinken und am Abend dauernd Krimis zu gucken. Gerade das sollte er sich abgewöhnen. So etwas ließ ihn nur Gespenster sehen.

Aber allein, nein, allein würde er nicht noch einmal zurück zur Sickergrube gehen. Nicht um Tod und Teufel. Da mußte jemand mitkommen – selbst auf die Gefahr hin, daß er sich lächerlich machen würde. Es war ihm egal. Er hoffte sogar, daß dieses schreckliche Erlebnis mit einem Lachen in Wohlgefallen aufgelöst werden konnte, auch wenn es ihm unwahrscheinlich erschien. Sollte doch ganz Kleinöd über ihn lachen. Hauptsache, er mußte das Ding nicht wieder sehen.

Eduard Daxhuber hatte sich gerade eine Flasche Bier geöffnet, als es an der Tür klingelte. »Otti, gehst du?« rief er, aber seine Frau gab keine Antwort. Er stellte das Bier zur Seite, strich sich übers Haar und überprüfte den Sitz seines blaugrün gestreiften Jogginganzuges. Er hatte wieder einmal vergessen, die Papiertaschentücher aus den Hosentaschen zu nehmen. Schnell griff er danach und warf sie in den Schirmständer. Diese Dinger beulten die Hosen wirklich äußerst unvorteilhaft aus, und es könnte ja sein, daß ein Wunder geschah und Perdita Bachmeier, die attraktivste Frau, die das Dorf je gesehen hatte, vor seiner Tür stand und nach einem Ei oder etwas Milch fragte – da war es nur klug, einigermaßen interessant und gepflegt auszusehen, man konnte ja nie wissen!

Er öffnete die Tür und hielt sich augenblicklich die Nase zu. »Au weh, der Sepp! Was willst denn du um die Zeit? Ja Herrschaftszeiten, hast du grad deinen Misthaufen umg’schaufelt, oder was? Du stinkst ja wie der Teufel!«

»Das mußt du dir anschaun, das glaubst du ned. Ja Bluatsakrament. Schick dich, geh weiter.«

Joseph Langrieger würgte und übergab sich erneut – direkt auf die Terrakottastufen seines Nachbarn.

Eduard Daxhuber wurde wütend. »Ja spinnst denn du komplett, was speibst mir denn da her?«

»Mir ist so schlecht. Komm, schau’s dir selber an. Bittschön.«

»Ja, was denn nachad?«

»Das Trumm.« Joseph Langrieger beschrieb mit einer weit ausholenden Armbewegung einen riesigen Gegenstand.

»Ein Trumm also. Von mir aus, wenn es denn unbedingt sein muß um die Zeit. Aber danach machst deinen Dreck da weg. Was meinst, was mir meine Alte sonst erzählt!«

»Freilich.« Der alte Mann nickte. Er zitterte.

»Wart, ich nehm grad noch eine Taschenlampen mit. Bei dir drüben ist es ja stockfinster. Stromausfall, ha, und jetzt siehst auch noch G’spenster. Wird höchste Zeit, daß deine Alte wieder heimkommt vom Krankenhaus.«

Joseph Langrieger schwieg und ging gebeugt hinter Eduard Daxhuber her. Sie überquerten die Straße. Erster Herbstnebel stieg aus den umliegenden Feldern auf.

»Also, wo genau soll das Trumm denn sein?« Der Frührentner in seinem Jogginganzug schritt schnell voran. Er wollte diese Aktion und den stinkenden Nachbarn so schnell wie möglich hinter sich bringen, um endlich wieder an sein Bier zu kommen.

»I … in d… d… der Odelgruben.«

»Geh weiter, Sepp, deswegen brauchst doch ned gleich auch noch zum Stottern anfangen. So wild wird’s schon ned sein. Hat dir dein Bub denn noch ned oft genug g’sagt, daß du die Gruben ned heimlich selber ausleeren sollst? Mir im Dorf ham uns doch auch darauf verständigt, daß das keiner mehr so macht. Das hast jetzt davon. Da treten nämlich Dämpfe aus, und die gehn dir ins Hirn. Ehrlich. Glaub mir was, direkt ins Hirn!« Demonstrativ tippte er sich gegen die Stirn. »Stinken tust eh, als wenn’s dich selber einig’haut hätt.« Eduard Daxhuber lachte, verschluckte sich an seinem Lachen und richtete den Lichtkegel der Taschenlampe ins Grubeninnere.

Dann blieb er wie angewurzelt stehen und starrte in das stinkende Loch. »Kreuzteufel«, murmelte er. »Das gibt’s doch ned. Ja, wie kommt denn jetzt nachad der da eini?«

»Siehst denn du den jetzt womöglich auch?«

»Jawohl, und mir wär’s grad lieber, du hättst mich gar ned erst da dazu herg’holt.«

»Und jetzt? Was sollen mir denn jetzt machen?«

»Polizei holen.« Er unterbrach sich kurz. »Du warst’s ned, oder?«

»Was?«

»Du hast den ned umbracht und da einigschubst?«

»Bist narrisch?« Joseph Langriegers Stimme klang schwach. Er zitterte immer noch und flüsterte dann: »Du, da kommt deine Alte.«

»Geh hin, sei so gut. Die soll ja ned herkommen.«

»Wo bist denn allerweil? Mir wollten uns doch miteinander den Musikantenstadl anschaun. Die Live-Übertragung aus Shanghai. Du hast die Sendung doch extra noch ang’strichen in der Fernsehzeitung.« Ottilie Daxhuber hatte sich einen Mantel über ihre Hauskleidung geworfen, die seit Jahr und Tag aus Leggins und überlangen Blusen bestand. An den Füßen trug sie voluminöse Schaffellstiefel, die ihr bis zur Wadenmitte reichten. Ihr Gesicht glänzte. Vermutlich hatte sie sich gerade ihre Nachtcreme einmassiert, als es läutete.

»Bleib pfeilgrad, wo daß du bist!« schrie ihr Mann. »Oder noch besser – ruf die Nachbarn zusammen. Es ist was passiert.«

»Jessasmaria!« Ottilie Daxhuber griff sich augenblicklich ans Herz.

Er fragte sich, woher die eisige Klarheit kam, mit der er sie betrachtete, und warum er sich ganz plötzlich für sie schämte. Sie sah irgendwie albern aus, unpassend.

»Zieh dir aber was Anständigs an, bevor daß du zu die Leut gehst. Sonst erschreckst bloß noch wen. Das da ist eh schon schrecklich g’nug.« Sie gehorchte ihm. Und in diesem Augenblick wußte Eduard Daxhuber, daß er das Kommando übernommen hatte und daß die ganze Verantwortung, wie so oft, an ihm hängenbleiben würde.

Es dauerte fast eine Stunde, bis sich alle Einwohner des Dorfes um die Grube versammelt hatten. Die Männer starrten hinunter, während Eduard Daxhuber die Frauen in gebührendem Abstand hielt. Dort unten schwamm etwas, was früher einmal ein Mensch gewesen sein mußte. Ein junger Mann, der sich am Tag seines Todes einen weißen Anzug angezogen hatte. »Wie ein Hochzeiter«, hatte Elisabeth Waldmoser gemurmelt und sich bekreuzigt. Es wurde geflüstert. Die alleinstehende Charlotte Rücker, die sich für ihre praktische Ader rühmte, hatte geistesgegenwärtig eine Flasche Obstler mitgebracht. Alle nahmen einen kräftigen Schluck. Anders war das hier sowieso nicht zu ertragen. Erst da stellte man fest, daß noch niemand die Polizei gerufen hatte.

»Da ist doch am Freitagabend um die Zeit eh keiner mehr«, behauptete ein älterer Herr, der von Frau Rücker voller Stolz als ihr Lebenspartner Bernhard Döhring vorgestellt worden war und dem sie pietätlos, wie die anderen fanden, verliebte Blicke zuwarf.

»So ein Schmarrn, auf der Polizei ist an einem jeden Tag rund um die Uhr wer da. Wo leben denn Sie? Auf dem Mond? Sie wollen wohl ned, daß die Polizei kommt? Damit machen S’ Ihnen aber ganz schön verdächtig!« Eduard Daxhuber, überfordert von der Last der sich selbst auferlegten Verantwortung, war plötzlich ungeheuer wütend. Er hatte diesen arroganten Baulöwen Döhring noch nie gemocht. »Es ist aber tatsächlich schon halbe Zehne. Das da muß endlich ein Ende haben. Mir müssen jetzt unbedingt die Polizei rufen. Hätt denn ned vielleicht wer ein Handy dabei?«

»Ich hab eins.« Marlene Blumentritt trat vor und wühlte in ihrem Rucksack. Selbst wenn sie in den Garten ging, nahm sie den Rucksack mit. Das ganze Dorf hatte schon über diese Eigenart der jungen Frau gelächelt – jetzt waren alle dankbar. Sie packte Bücher aus, Schreibhefte, ein Federmäppchen, eine große Keksdose, ein Brillenetui, eine halbe Tafel Schokolade – und dann ihr Handy. Hinter ihr tauchte Marlenes Mutter auf, Lydia Blumentritt.

»Bleiben S’ ruhig da stehen, wo S’ grad sind. Ich komm schon. Sie sollten Ihnen das lieber ned anschauen.« Eduard Daxhuber ging ihnen entgegen. »Darf ich einmal? Wie wählt man denn mit dem Ding?«

Sie zeigte es ihm. Er hatte wieder alles im Griff. Die Leute wären verloren ohne ihn. Er fühlte sich auf eine beängstigende Weise wichtig. Jetzt nur keinen Fehler machen!

Als die örtliche Polizei in Gestalt des Polizeiobermeisters Adolf Schmiedinger und eines jungen Beamten vorfuhr, schob Eduard Daxhuber ihnen als erstes Joseph Langrieger entgegen. »Dieser Mann hat den Unfall entdeckt. Das ist der wichtigste Zeuge.«

»Soso – und wie heißen nachad Sie?«

»Geh weiter, Adolf, ich bin’s doch, der Ede, der Eduard Daxhuber, das weißt du doch ganz genau.« Er wies auf sein hell erleuchtetes Haus und dann wieder auf den blassen Joseph Langrieger »Der Sepp hat den da g’funden und mich dazug’rufen. Aber helfen ham mir dem auch nimmer ned können.«

Der Polizeiobermeister leuchtete mit einer Taschenlampe in die Grube.

»Ich bin halt im Dienst«, sagte er entschuldigend, und fragte in die Runde: »Kennt den da wer?«

Mutig geworden nach der mittlerweile vierten Runde Schnaps traten jetzt auch die Frauen mit zugehaltener Nase näher an die Jauchegrube heran und warfen einen Blick auf das, was Eduard Daxhuber bislang so gut vor ihren neugierigen Blicken versteckt hatte.

Ein Entsetzensschrei ging durch die Gruppe. »Oh Jessas, freilich kennen mir den.«

»Jawohl, auch ich selbst sehe mich imstande, die Identität des Toten zu bestimmen«, stellte Adolf Schmiedinger in nahezu perfektem Amtsdeutsch fest. »Wer hätt sich denn so was denkt, daß es mit dem einmal so ein Ende nehmen tät.«

»Das ist doch glatt der kleine Hermann!« rief eine der Frauen.

»Wie heißt denn der jetzt gleich wieder mit Nachnamen? Ich müßt das ja zu Protokoll nehmen.« Adolf Schmiedinger zückte seinen Block und nahm dankend einen Schluck Obstler aus der von Charlotte Rücker angebotenen Flasche.

»Brunner. Hermann Brunner«, murmelte jemand.

»Gehn S’ weiter, ist der das denn wirklich?« Charlotte Rücker beugte sich vor. Sie hielt sich die Nase zu. »Der Herr steh uns bei, den hätt ich jetzt nie ned kennt.«

»Wann hast ihn denn zuletzt g’sehn?«

»Ich?«

»Ned bloß du ned. Ein jedes von euch.« Adolf Schmiedinger war aus der Haut des Polizeiobermeisters geschlüpft und hatte sich wieder als Normalbürger unter seine Nachbarn eingereiht.

»Mir sollten am Tatort nix verändern«, murmelte das uniformierte Bürschlein, das mit Schmiedinger gekommen war und von dem bisher noch niemand Notiz genommen hatte.

»Richtig, Pichlmeier, dank dir schön. Also Leut, mir gehn jetzt alle miteinand rüber in die Wirtschaft, und da werd ich dann ein Protokoll aufnehmen. Laßt’s alles grad so, wie’s ist. Die Kriminalpolizei werde ich gleich noch verständigen. Und du, Sepp, tät ich sagen, gehst zuerst einmal heim zum Duschen und ziehst dir was anderes an.«

»K… k… könnt nicht vielleicht wer bei mir dabeibleiben? Mir geht der Arsch auf Grundeis.«

»Kann ich mir lebhaft vorstellen! Pichlmeier?«

»Herr Polizeiobermeister?« Schmiedingers Mitarbeiter trat vor.

»Sie bringen den Herrn Langrieger jetzt in sein Haus nüber, nachad warten S’ da, bis daß er duscht hat und bis die Kripo da ist, und dann kommt’s ihr zwei auch nach ins Wirtshaus.« Schmiedinger legte eine kleine Kunstpause ein, ehe er sich mit einem niederbayrisch-breiten, fast ein wenig texanisch anmutenden »Ohkei?« der Geltungsmacht seiner Worte versicherte.

Pichlmeier nickte. »Sollten mir ned vielleicht unter denen Umständen noch den Fundort großräumig absperrn und sichern?«

»Ach wo, schön blöd wär’n mir, wenn mir das auch noch täten«, sagte Adolf Schmiedinger und suchte, als bräuchte er Unterstützung, den Blick von Eduard Daxhuber. »Das soll gefälligst die Kripo machen. Die werden ja schließlich auch viel besser bezahlt.«

Franziska Hausmann stand in ihrer Küche und häufte sich Fleischsalat auf eine extrem dünne Scheibe Brot, als das Telefon klingelte. Sie sah auf ihre Uhr. Es war genau 22.33 Uhr.

»Christian, kannst du hingehen?« rief sie, aber ihr Mann gab keine Antwort. Wie immer, wenn sie sich gestritten hatten, zog er sich in sein Zimmer zurück und schichtete die Bücher auf seinem Schreibtisch um. Entweder hatte er das Telefon nicht gehört oder wollte aus Trotz nicht drangehen. Sie seufzte und meldete sich.

»Hoffentlich hab ich Ihnen ned aufgeweckt!« Es war ihr Kollege Bruno Kleinschmidt, und er klang wie immer ziemlich aufgeregt und voller Tatendrang. Sie war es gewohnt, daß er hinter jedem Fahrraddiebstahl eine weltweite Verschwörung vermutete und selbst Zechprellerei als schwersten kriminellen Akt betrachtete. Wahrscheinlich war mal wieder ein Auto geknackt worden, und nun mußte sie sich erneut seine Lieblingstheorie von der Bandenkriminalität anhören.

»Ist schon okay, ist was passiert?«

»Jawohl.«

»Erzählen Sie schon, was gibt’s denn? Moment, ich hol nur schnell mein Brot aus der Küche.« Sie machte es sich gemütlich.

»Kennen S’ eventuell den Ort Kleinöd?«

»Nein. Wieso?«

Bruno Kleinschmidts Stimme gewann an Wichtigkeit. »Stellen S’ Ihnen vor, da ist ein Mord passiert. Endlich ein Mord.«

»Wo liegt denn dieser Ort? Sind wir überhaupt dafür zuständig? Und was soll das denn heißen, endlich ein Mord? Das hört sich ja an, als würden Sie sich freuen.«

»Ja mei, ist halt mein erster«, gestand er kleinlaut. »Und außerdem hat man uns extrig ang’fordert. Na ja, wenn ich ehrlich sein soll, nicht uns – Ihnen. Sie sind ang’fordert worden. Soll ich Ihnen abholen?«

»Ja, aber nicht mit Ihrem Wagen. Nehmen Sie einen vom Bereitschaftsdienst. Ich will über Funk erreichbar sein. Außerdem sollten Sie die Videokamera und ein paar starke Lampen einpacken. Man weiß ja nie.«

»Gut, Chefin, in zwanzig Minuten bin ich bei Ihnen.«

Sie hatte keine Lust, mit Christian zu reden, und legte ihm einen Zettel hin. Ein Mord! Das konnte dauern. Es war ihr erster Mordfall, seit sie sich in diese Kleinstadt hatte versetzen lassen in der Hoffnung, wenigstens in der Nacht ihre Ruhe zu haben, und um diese andere Geschichte zu vergessen, an der sie vor einigen Jahren fast gescheitert war. Während sie sich ein zweites Brot mit Fleischsalat bestrich, ärgerte sie sich darüber, daß sie Bruno nicht einmal gefragt hatte, wo und wie dieser ominöse Mord passiert war. Falls es irgendwo auf dem Feld war, könnte es kalt werden. Kleinöd. Das hörte sich nach drei Häusern und viel Gegend an.

Sie zwängte sich vorsichtshalber in eine Jeans, suchte nach einem dicken Pullover und ärgerte sich über ihre Anfälle von Freßsucht. Andere Menschen nahmen zu, wenn es ihnen gutging. Sie aß jedesmal, wenn sie mit Christian stritt, und als sie vor dem Spiegel stand, dachte sie, daß sie in jüngster Zeit ziemlich oft mit ihm gestritten hatte. So ging das nicht weiter.

»Was ist nur los mit uns?« fragte sie den Kater, der maunzend um ihre Beine strich. »Wir haben alles, wovon wir in dieser winzigen Wohnung in München träumten. Fast zweihundert Quadratmeter Platz, eine Terrasse, sechs Zimmer, einen ruhigen Job – und trotzdem streiten wir uns.«

»Miau«, sagte der Kater und hockte sich erwartungsvoll vor seinen Freßnapf.

Sie öffnete eine Dose mit seinem Lieblingsfutter.

Es klingelte. Das wenige, was Bruno Kleinschmidt wußte, hatte er in zwei Minuten gesagt: Männliche Leiche schwimmt in einer Jauchegrube. Alle Zeugen warten im Dorfgasthaus. Die Fahrt würde etwa eine halbe Stunde dauern.

»Das ist ja toll organisiert«, stellte Franziska fest, als sie im Wagen saßen. »Ich meine, das mit den Zeugen.«

»Schon.« Mit nur einem Auge auf die vor ihnen liegende Straße schielend, fuhr Bruno Kleinschmidt im ersten Gang viel zu hochtourig los. Er hatte Mühe, in den zweiten Gang zu schalten, da er gleichzeitig mit einem kleinen Leuchtzeiger in der rechten Hand eine auf seinen Knien ausgebreitete Straßenkarte studierte.

»Ich dachte, Sie kennen diesen Ort und wissen den Weg?«

»Ich tät ja bloß eine Abkürzung suchen wollen.«

»Wir kommen sicher noch früh genug.«

»Das mögen Sie vielleicht schon meinen! Aber nachdem die Zeugen im Wirtshaus hocken und mir ja von denen verwertbare Aussagen ham wollen – Sie glauben ja g’wiß selber nicht, daß die bloß ein Wasser saufen, bis mir kommen.«

»Und was ist mit dem Toten?«

»Der liegt noch da rum. Der kann ja nimmer weglaufen ned. Angeblich haben die alles so g’lassen, wie’s g’wesen ist.«

»Haben Sie denn die Gerichtsmedizin schon informiert?«

»Jessas, mei, jetzt, wo Sie davon reden … Da hab ich doch irgendwie glatt ganz vergessen drauf, vor lauter Aufregung.« Bruno biß sich auf die Lippen.

»Gut, daß wir den Bereitschaftswagen genommen haben. Ich kümmere mich jetzt auf der Stelle darum. Wie war gleich noch mal die Adresse? Was meinen Sie, sollen wir Dr. Röder selbst anpiepsen oder lieber seinen Assistenten?«

»Am besten alle zwei.«

Sie griff zum Funktelefon.

Der Ort tauchte genauso trostlos aus der Dunkelheit auf, wie Franziska ihn sich vorgestellt hatte. Es gab nur die Hauptstraße, rechts und links von Einfamilienhäusern gesäumt, und kurz vor dem Schild »Ortsende« jenen Gasthof, in dem die Zeugen versammelt sein mußten. Zielstrebig fuhr Bruno auf einen der Höfe zu. Das schmiedeeiserne Tor stand offen.

Ludwig Pichlmeier hatte bis zu ihrem Eintreffen am Tatort ausgeharrt und dabei weiterhin die Haustür der Langriegers im Blick gehabt.

»Ich möchte, daß Sie zuerst den Fundort der Leiche ausleuchten und alles filmen. Soll ich Ihnen helfen?« sagte Franziska zu Bruno, während sie schwungvoll die Tür des Wagens öffnete und ausstieg.

»Ach wo, das braucht’s nicht. Aber hätten S’ denn nicht vielleicht eine gscheite Taschenlampen ned dabei? Ich müßt ja schließlich erst einmal zu der Fundstelle hinfinden.«

»Eine Stablampen hätt ich da, die können S’ gern haben. Kommen S’ nur, gehn S’ einfach mit mir mit, ich zeig Ihnen gern, wo daß der Verblichene drin liegt.«

Ludwig Pichlmeier bot sich an, noch ehe Franziska etwas erwidern konnte. Er sah ungewöhnlich bleich aus. Franziska vermutete, daß er unter Schock stand. Ein junger, gutaussehender Mann mit zitternder Unterlippe.

»Hat’s nicht am Telefon g’heißen, in der Odelgruben?« erkundigte sich Bruno bei ihm.

»Genau, und die liegt wie üblich in der Nähe vom Stall. Soll ich vorausgehn?«

»Wär ned schlecht.«

Gesunde Landluft, dachte Franziska Hausmann, hielt sich ein Papiertaschentuch vor die Nase und stapfte tapfer hinter den beiden Männern her.

»Da ham mir ihn ja«, entfuhr es Bruno überflüssigerweise, als sie schließlich am Rande der Jauchegrube standen. Franziska bemerkte, daß er ebenso bleich geworden war wie der andere junge Kollege.

»Ist Ihnen etwa nicht gut?«

»Tschuldigen S’ mich.« Er stürzte zu einem Baum, lehnte sich dagegen und übergab sich lautstark. Der Leuchtkegel der Taschenlampe beschrieb einen Halbkreis, während sie zu Boden fiel und in einem Beet mit modrigen Tomatenstrünken landete.

Er hatte doch unbedingt einen Mord gewollt. Und jetzt war ihm kotzübel. Franziska seufzte. Sie schnappte sich die Lampe, leuchtete ganz kurz in die Grube hinein und wandte sich augenblicklich ab. »Das ist ja grauenvoll.«

»So was hab ich noch nie ned g’sehen«, murmelte Bruno und wischte sich die schweißnasse Stirn.

»Ich auch nicht«, gestand Franziska. »Haben Sie eine Zigarette?«

»Ich rauch doch ned.«

Sie suchte in ihren Jackentaschen, fand nach langem Wühlen Zigaretten und Feuerzeug und zündete sich eine an. Zum Wagen zurückgekehrt, ließ sie sich auf den Beifahrersitz fallen und dicke Rauchschwaden aufsteigen, während Bruno zwei Scheinwerfer und eine Videokamera aus dem Kofferraum wuchtete.

»Meinen Sie wirklich, Sie schaffen das mit der Aufnahme alleine?« fragte Franziska.

Ludwig Pichlmeier legte Bruno beruhigend eine Hand auf die Schulter und antwortete an seiner Stelle: »Ach wo, kein Problem. Ich helf ja auch mit. Zu zweit kriegen mir das doch locker hin.«

»Probieren mir’s halt«, murmelte Bruno kleinlaut. »Bleibt uns ja eh nix, oder?«

Franziska hörte aus der sicheren Entfernung zu, wie die beiden jungen Männer, von Zeit zu Zeit von lautstarken Würgeanfällen gepeinigt, im Bereich der Sickergrube mit ihren Gerätschaften hantierten. Rasch verwarf sie den Gedanken, ihnen noch ein weiteres Mal ihre Mithilfe anzubieten. Sie blies den Zigarettenrauch in ihre hohle Hand und atmete ihn wieder ein. Obwohl der Wind gedreht hatte, schien der Gestank wie dichter Nebel über dem ganzen Ort zu hängen.

»Hände, Gesicht, alles, was Sie erwischen können. Und wenn die Kollegen von der Gerichtsmedizin kommen, dokumentieren Sie das auch, verstanden?« rief sie laut in Richtung des Stalles.

Weder Bruno Kleinschmidt noch Ludwig Pichlmeier antworteten.

»Es sieht furchtbar aus. Ich muß und will mir das jetzt nicht noch einmal angucken«, erklärte sie den Pathologen, die kurz darauf eingetroffen waren. »Herr Kleinschmidt und der Kollege aus dem Ort filmen alles.«

Dr. Richard Röder nickte verständnisvoll. »Nichts für schwache Nerven, oder? Ich hab glücklicherweise einen Mitarbeiter mitgebracht, den so leicht nichts umhaut. Darf ich vorstellen? Mein Assistent Gustav Wiener – unsere fast noch neue Kommissarin Franziska Hausmann.«

Was für eine absurde Begrüßung unter solchen Umständen, dachte Franziska, aber sie spielte mit und reichte beiden Herren brav die Hand. »Herrn Kleinschmidt ist schon schlecht geworden, und dieser andere Kollege aus dem Ort wirkt auch ziemlich blaß. Haben Sie vielleicht einen Magenbitter oder ähnliches dabei? Das könnte die beiden wieder aufrichten.«

»Sicher doch, wir haben mit derartigen Verstimmungen gerechnet«, sagte Dr. Röder.

»Aber erst die Arbeit, dann der Schnaps!« stellte Gustav Wiener klar und spuckte imaginär in die Hände. »Dann wollen wir mal.«

Seine Füße steckten in hohen schwarzen Gummistiefeln, dazu trug er einen gelben Regenmantel und einen gleichfarbigen Südwester. Er ging zum Wagen und fuhr mit seiner Bergungswanne zielstrebig auf die Grube zu. Dr. Röder, in Lodenmantel und Trachtenhut, schlenderte lässig hinter ihm her. Franziska blieb in der Einfahrt stehen und rauchte eine Zigarette nach der anderen.

Eine halbe Stunde später tauchte Richard Röder wieder neben ihr auf. »Alles, was wir auf die Schnelle feststellen konnten, ist, daß ihm die Kehle durchgeschnitten wurde. Junger Kerl, höchstens dreißig. Schade drum.«

»Und wann?«

»Grob geschätzt schon vor ein paar Tagen, maximal vor einer Woche. Genaueres sag ich Ihnen morgen, spätestens übermorgen.«

»Wie geht’s Herrn Kleinschmidt?«

»Der packt zusammen. Der Schnaps hat ihm gutgetan.«

»Meinen Sie wirklich, daß die im Gasthof immer noch auf uns warten?« wollte Franziska von Bruno wissen. »Es ist schon nach Mitternacht.«

»Freilich warten die. Grad vorher ist doch noch der eine Zeuge nübergangen, der wo die Leiche g’funden hat. Und grad eben ist der Pichlmeier selber noch vorausgangen und hat Bescheid g’sagt, daß mir schon noch kommen täten. Ehrlich g’sagt, tut’s mir jetzt bestimmt gar ned schlecht, wenn ich unter lebendige Leut komm. Sonst träum ich am End noch die ganze Nacht von den Bildern, die mir für Ihnen haben aufnehmen müssen.«

»Kennen Sie eigentlich ein Gasthaus, das beispielsweise ›Zum Schotterweg‹ heißt oder ›Zur Müllkippe‹? Immerzu haben sie wohlklingende Namen wie blühende Bäume, alte Linden, zur Post, zur Kastanie …«, sinnierte Franziska, während Bruno den Wagen auf dem Parkplatz des Lokals abstellte. »Und was hat uns das schöne Kleinöd in dieser Hinsicht zu bieten? Aha, den ›Gasthof zum blauen Vogel‹. Vermutlich gab es hier mal einen blauen Wellensittich.« Sie stieg aus und ging auf das langgestreckte zweistöckige Haus mit den vom Laternenlicht angestrahlten grünen Fensterläden zu.

»Also, das kann ich jetzt aber irgendwie gar ned nachvollziehen«, stellte Bruno fest und blieb wie angewurzelt neben der Fahrertür stehen. »Sie reden ja grad so daher, als wär gar nix g’wesen, als täten mir zwei bloß einen nächtlichen Ausflug machen. Als hätten Sie und ich ned grad vorher in diese Gruben einig’schaut.«

Franziska machte auf dem Absatz kehrt und sah ihn an. »Ich versuche nur, ein bißchen Abstand zu gewinnen. Wenn man mit seiner Nase zu dicht an etwas dran ist, kann man oft das große Ganze nicht mehr erkennen. Kommen Sie, wir gehen jetzt rein. Und denken Sie an die Kamera. Ich möchte, daß alle Anwesenden auf dem Film zu sehen sind.«

Ihr Auftritt glich einem Paukenschlag. Als sie das Gasthaus betraten, Bruno mit der Kamera im Anschlag, verstummten sofort alle Gäste und wandten ihnen ruckartig die Köpfe zu. Franziska stellte fest, daß Bruno Kleinschmidts Vermutung richtig gewesen war. Vor jedem der Dorfbewohner stand ein Krug Bier. Ein rundlicher Mann in Polizeiuniform kam auf sie zu und stellte sich vor. »Schmiedinger, Adolf. Polizeiobermeister. Ich wohn auch im Ort. Deswegen hab ich g’meint, daß das wohl am gscheitesten wär, wenn sich alle, die was auf dem Langrieger seinem Hof g’wesen sind, im Gasthaus versammeln täten.«

»Eine großartige Idee, Herr Kollege«, sagte Franziska betont laut und ahnte, daß man Schmiedinger von dieser Sekunde an in Kleinöd noch mehr achten würde.

»Es ist schon spät, und ich will auch gar nicht mehr lange um den heißen Brei herumreden. Sie wissen, wer der Tote ist?«

»Jawohl.« Adolf Schmiedinger nickte. »Brunner, Hermann, so heißt der, und wohnen tut der auf einem Hof da in der Nachbarschaft. G’wohnt hat der, wollt ich sagen.«

»Allein?«

»Bei den Eltern.«

»Sind die schon benachrichtigt?«

Der Polizeiobermeister schüttelte den Kopf. »Ich hab ned so recht g’wußt nicht, was ich denen hätt sagen solln. Außerdem gehen die allerweil recht früh ins Bett.«

»Ja, das ist immer ein schwerer Gang.« Die Kommissarin seufzte. »Wenn Sie mir versprechen, daß keiner von Ihnen vorzeitig die Hiobsbotschaft überbringt, lassen wir sie schlafen. Ich werde sie dann morgen so früh wie möglich besuchen.«

»Die leben quasi ganz allein. Da hat’s weit und breit keine Anrainer. Da kommt so schnell niemand ned hin«, versicherte Adolf Schmiedinger, »aber wenn S’ wollen, dann laß ich die Straße bewachen.«

»Ich glaube nicht, daß das nötig sein wird. Es gibt ja schließlich auch Telefon.«

»Jawohl, Telefon. Ja mei, genau.« Es sah aus, als würde Schmiedinger erröten. »Aber wer tät denn nachad schon so was? Von uns keiner. G’wiß ned.«

»Ich verlaß mich einfach mal darauf. Also dann: Was ich jetzt brauche, sind die Personalien von jeder einzelnen der hier anwesenden Personen, und alle sollen bitte dazuschreiben, wann sie Hermann Brunner zuletzt gesehen haben. Bruno, würden Sie bitte ein paar von den großen Karteikarten holen und verteilen? Die liegen im Handschuhfach. Also!« Sie hob ihre Stimme und wandte sich jetzt laut an die ganze versammelte Runde. »Noch einmal an Sie alle in Kurzform. Ich weiß, es ist spät, und wir alle sind müde. Ich möchte dennoch von Ihnen allen noch den Namen, die Adresse und die Telefonnummer haben. Und eine Zeitangabe, wann Sie Hermann Brunner zum letzten Mal lebend gesehen haben – auch wenn Sie es nur noch ungefähr wissen sollten. Von jedem eine gesonderte Karte. Ehepaare sind nicht auf einem Blatt zu erfassen. Verstanden?«

»Ja, leck mich doch alles am Arsch, hat die einen Ton am Leib«, raunte Ludwig Pichlmeier seinem Chef zu.

»Die kommt ja auch aus Minga«, flüsterte Adolf Schmiedinger zurück, als würde die Erwähnung der bayerischen Landeshauptstadt alles erklären.

»Ich habe dreizehn Personen gezählt, und ich möchte auch dreizehn Karten zurückbekommen«, stellte Franziska klar und wandte sich an die Wirtin. »Und von Ihnen möchte ich nicht nur eine ausgefüllte Karte, sondern auch ein Bier.«

Zweites Kapitel

Es war zwei Uhr früh, als Bruno Kleinschmidt Franziska Hausmann vor ihrer Haustür absetzte. Mit einem schnellen Blick zur Fensterfront stellte sie fest, daß die Wohnung nicht beleuchtet war. Christian schlief also schon. Früher hatte er bis mindestens drei Uhr in der Früh auf sie gewartet. Sie riß sich zusammen. »Kleinschmidt, jetzt haben Sie endlich Ihren großen Fall. Holen Sie mich um halb sieben ab?«

Bruno Kleinschmidt nickte.

Nur der Kater Schiely begrüßte sie, als sie müde die Tür öffnete. Er hatte – wie immer – Hunger. Sie verspürte das gleiche Gefühl, belegte eine Scheibe Brot mit Salami und einer Gewürzgurke und schenkte sich ein Glas Bier ein. Nachdenklich betrachtete sie dann die von den Gästen des Blauen Vogels eingesammelten Karteikärtchen. Ganz korrekt war ihr Vorgehen ja nicht gewesen. Aber immerhin hatte sie nun von allen Beteiligten eine Schriftprobe und hoffentlich auch einen Satz, mit dem sich die letzten Tage des Hermann Brunner rekonstruieren ließen. Wie hilfreich wäre es, schon auf diesen Kärtchen Widersprüche zu entdecken. Sie zählte die gelben Kärtchen durch und stutzte. Es hätten dreizehn sein müssen, es waren aber nur zwölf. Hätte sie nur gleich nachgezählt. Für wie blöd hielt man sie eigentlich?

Sie seufzte, reckte sich, ging in das leere Schlafzimmer (Christian schlief nebenan in seinem Büro, typisch) und stellte den Wecker.

Bruno Kleinschmidt war pünktlich und sah aus, als hätte er zehn Stunden geschlafen. Franziska beschloß, ihn irgendwann einmal danach zu fragen, wie er das machte. Na ja, war jung, ging fast jeden Tag in den Polizeisportverein und in die dazugehörige Sauna, er rauchte nicht und trank nicht. Hätte sie selbst sich doch nur das nächtliche Bier versagt. Aber angesichts des leeren Ehebettes und konfrontiert mit der Gewißheit, daß Christian keine Versöhnung wollte und in seinem Arbeitszimmer schlief, war es einfach nötig gewesen.

»Haben Sie den Polizeipsychologen erreicht?«

»Ach wo, nix war’s, am Samstag ist der doch logischerweise gar ned im Dienst nicht.«

»Na großartig. Alles muß man selber machen. Wollen Sie es den Eltern sagen?«

Bruno riß entsetzt die Augen auf. »Oh mei, bittschön ned. So was hab ich ja noch nie ned gemacht.«

»Haben Sie es denn nicht auf der Polizeischule gelernt?«

»Wissen S’, so ein Rollenspiel ist halt doch was ganz anderes als wie das richtige Leben.«

Sie nickte. »Ich muß Ihnen was gestehen.«

»Was denn?«

»Da waren doch gestern dreizehn Leute in der Kneipe. Ich habe durchgezählt.«

Bruno nickte.

»Und wir haben nur zwölf Kärtchen.«

»Jessas, da hätt ich wohl besser Obacht geben müssen! Wissen S’ denn schon, wer uns abgeht?«

»Noch nicht. Ich dachte, Sie überprüfen das, während ich mit den Eltern des Toten rede. Außerdem wäre es ganz gut, wenn Sie mich erst bei den Brunners absetzen und dann gleich zum Bürgermeisteramt fahren, um sich einen Lageplan der Gegend zu besorgen. Da gibt’s doch immer diese großen Blätter mit den Flurnummern. So was brauchen wir, damit wir die Häuser und die Leute einander zuordnen können.«

»Es müßt ja ned unbedingt wer aus Kleinöd g’wesen sein«, gab Bruno zu bedenken.

»Nein, durchaus nicht. Aber je schneller wir das ausschließen können, desto besser.«

Bruno fuhr eine schmale Asphaltstraße hoch.

»Das wird ein schöner Herbsttag«, stellte Franziska fest. »Nur nicht für die Eltern. Das Schlimmste an unserem Beruf ist das Überbringen solcher Nachrichten.«

Bruno nickte. »Wissen S’, mir tut’s fei ehrlich g’sagt inzwischen schon ein bisserl leid, daß ich mich gestern über den Mord fast schon g’freut hab«, murmelte er bedrückt. »Ich hab doch ned die geringste Ahnung nicht g’habt, wie so was in Wirklichkeit ist.«

»Ist schon gut.«

»Ich hab auch nur ganz wenig g’schlafen«, gestand Bruno. Franziska verkniff sich ein »Danach sehen Sie aber gar nicht aus« und nickte verständnisvoll.

»Der Pichlmeier hat mir zum Glück gestern noch den Weg erklärt«, sagte Bruno unvermittelt und bog scharf nach links ab. Auf der Spitze des Hügels lag ein großer Vierseithof.

»Pichlmeier? Wer ist das denn?«

»Das ist der junge Kollege aus dem Ort. So auf Anhieb tät ich sagen, das ist ein ganz patenter Bursch, der versteht schon was.«

»Der, der Ihnen geholfen hat, Schmiedingers Mitarbeiter?«

»Genau.«

»Wenn ich mit den Eltern gesprochen habe, komme ich diesen Weg wieder runter«, sagte Franziska. »Falls Sie früher fertig sind, warten Sie einfach vor dem Haus. Nicht klingeln, bitte. Alles braucht seine Zeit – und vor allem solche Besuche.«

»Versteh schon. Ich bin Ihnen g’wiß alles andere als wie neidig – aber Sie machen das bestimmt total gut.« Er seufzte.

»Da kann man nichts gut machen.« Sie stieg aus.

Der Mann, der ihr entgegenkam, wehrte sie mit beiden Händen ab. »Der Hofladen ist noch g’schlossen.«

»Ich möchte nichts kaufen. Sind Sie Herr Brunner, Hannes Brunner?«

»Richtig.«

»Hausmann, Franziska Hausmann. Ich komme von der Kripo aus Landau.« Sie zeigte ihm ihren Ausweis.

Er sah sie verständnislos an.

»Herr Brunner, es geht um Ihren Sohn.«

»Was weiß denn ich, wo sich der Hundling wieder rumtreibt.«

»Hören Sie, ich bin von der Kriminalpolizei, wie ich schon sagte. Können wir vielleicht ins Haus gehen?«

»Wenn’s sein muß. Die Frau macht eh grad einen Kaffee.«

Schweigend gingen sie über den gepflasterten Hof auf das zweigeschossige Wohnhaus aus den siebziger Jahren zu. Franziska sah weit weg das Auto mit ihrem Kollegen um eine Kurve biegen. Dann war es verschwunden. Sie wunderte sich, daß Hannes Brunner sie nichts fragte.

Der Mann beschleunigte seinen Schritt. Er schien direkt aus dem Stall gekommen zu sein. Mit hochgezogenen Schultern stakste er vor ihr her und zog sich an der Haustür die schmutzigen Gummistiefel aus. In der kleinen Diele standen seine Filzpantoffeln. Als er die Schirmmütze ablegte und sich zu ihr umwandte, sah sie, daß sein Gesicht zerfurcht und voller Sorge war. Er betrachtete sie wie eine angsteinflößende Erscheinung. Sie warf einen kurzen Blick in den Spiegel. Ein langer schwarzer Wollrock, eine Lederjacke, darunter ein grauer Rollkragenpulli. Das hatte sie wenigstens noch geschafft heute früh: sich mit Verstand anzuziehen für diesen schwierigen Gang.

»Kommen S’ rein.« Hannes Brunner stieß eine Tür auf, und gemeinsam betraten sie die Küche. Ohne seiner Frau eine Erklärung für die Besucherin zu geben, ging er zum Spülbecken und wusch sich die Hände. Die Bäuerin mit der bunten Kittelschürze und den karierten Hausschuhen starrte Franziska kurz an, blickte dann auf ihren Mann und schlug schließlich die Augen nieder.

Angst war in ihrem Gesicht zu lesen. Eine Angst, die schon länger in ihr nistete und nicht erst in den letzten Tagen entstanden war.

Franziska ging auf sie zu und gab ihr die Hand. »Es tut mir leid, ich komme mit schlechten Nachrichten.«

Malwine Brunner schluckte und wandte sich ab. Halbherzig hob sie die Hände, als wolle sie sich die Ohren zuhalten, um nichts erfahren zu müssen. Doch mitten in der Bewegung hielt sie inne.

»Ich komme von der Polizei. Wir haben Ihren Sohn gefunden. Er ist tot.« So, jetzt war es heraus.

Befremdlicherweise begann die Bäuerin damit, hektisch die Glut in dem alten Holzofen zu schüren. Danach griff sie mit zitternden Händen zum simmernden Kessel und goß heißes Wasser in den Kaffeefilter. Der Mann wandte sich zum Fenster und schneuzte sich lautstark. Dann tickte nur noch die große Uhr über der Küchentür in die bedrückende Stille hinein. Franziska beobachtete den roten Sekundenzeiger und zwang sich, ganz ruhig zu atmen. Obwohl der Sekundenzeiger der Uhr sichtbar mehrere Runden drehte, schien die Zeit eingefroren zu sein. Niemand sprach ein Wort, und die absurde Angst befiel Franziska, es würde nun für immer so bleiben. Schließlich gab sie sich einen Ruck und setzte sich an den Tisch. Er war für drei gedeckt. Sie fragte sich, wie oft das dritte Gedeck wohl schon unbenutzt geblieben war, wie oft Herr und Frau Brunner wohl schon vergeblich auf ihren Sohn gewartet hatten, und vor allem, ob das der Grund dafür war, warum sie keine Vermißtenanzeige aufgegeben hatten.

Das Ehepaar schwieg beharrlich.

Ich muß Bewegung reinbringen, dachte sie. Das haben wir doch gelernt in all unseren Fortbildungsseminaren. Irgendeine Frage stellen.

Aber ihr fiel nichts anderes ein als ein lapidares »Darf ich rauchen?«, für das sie sich im gleichen Augenblick schämte.

Immerhin nickte Hannes Brunner und durchquerte steif und mit schweren Schritten die Küche. Aus einem weiß gestrichenen Büfett holte er wie in Zeitlupe einen Aschenbecher und stellte diesen vor Franziska. Auf dem Schrank stand ein Porträtfoto des Sohnes.

Hannes Brunner blieb vor ihr stehen und rieb sich die Hände, während er angespannt von einem Bein aufs andere trat. Die Lippen hielt er fest aufeinander gepreßt. Schmale, blutleere Striche. Die Bäuerin machte sich derweil wieder hektisch am Herd zu schaffen, als könnte sie mit diesen alltäglichen Ritualen das soeben Gehörte ungesagt machen.

»Wollen Sie sich nicht auch setzen?« Franziska Hausmann sah Hannes Brunner fragend an und wies auf einen Stuhl.

»Ach wo.« Der Bauer bedachte seine Frau mit einem vorwurfsvollen Blick. »Malwine, mußt denn du mit G’walt einen solchen Krach machen – akkurat jetzt?«

Schweigend nahm sie die Töpfe vom Herd. Das Zittern ihrer Hände schien noch stärker geworden zu sein. Franziska sah, daß sie weinte. Die Topfdeckel klapperten. Es roch nach Kohl.

»Wann haben Sie Ihren Sohn zuletzt gesehen?« fragte die Kommissarin und zog den Aschenbecher zu sich heran.

»Weiß ich nimmer«, murmelte Hannes Brunner.

»Letztes Wochenende?« schlug Franziska vor.

Hannes Brunner nickte.

»Und Montag?«

Er hob die Schultern.

»Wohnte er bei Ihnen im Haus?«

»Freilich. Er hat doch da seine Bude, oben.«

»Lebte er dort allein?«

»Was sonst?«

»Hatte er manchmal Besuch?«

»Von wem denn?«

»Das müßten doch Sie wissen. Freunde, Freundinnen?«

»G’wiß ned.«

»Und es kam öfter vor, daß Sie ihn tagelang nicht gesehen haben?«

»Ja mei, manchmal spinnt er halt, nachad laßt er sich eine ganze Zeitlang ned anschaun, der Bub.« Es klang jetzt doch eher liebevoll als ärgerlich.

»Sie arbeiten doch gemeinsam auf dem Hof?«

»Ja mei, der Hof ist halt groß.«

»Sie meinen, man kann sich aus dem Weg gehen – wenn man will?«

»Schon.«

»Ist er Ihnen oft aus dem Weg gegangen?«

»Ach wo.«

»Und daß Sie ihn nun seit Tagen nicht gesehen haben, war kein Anlaß zur Sorge?«

Hannes Brunner schüttelte den Kopf. »Geh, Schmarrn. Der kommt schon wieder.« Dann stutzte er und schneuzte sich abermals.

»Nein, jetzt kommt er nicht mehr wieder«, stellte Franziska richtig und wandte sich an die Bäuerin. »Er hat regelmäßig mit Ihnen gegessen?«

Malwine Brunner gab keine Antwort und ging um den Tisch herum. Sie blieb hinter Franziska stehen. Ihr Mann murmelte: »Normal schon.«

»Gab es eine Meinungsverschiedenheit oder einen Streit, hat er gesagt, daß er irgendwo hin will?«

»Der Bub sagt doch nix.«

Das scheint er von seinen Eltern zu haben, dachte Franziska. Sie drehte sich um und suchte erneut den Blickkontakt mit der Bäuerin. Sofort wandte diese sich ab.

Das Schweigen war jetzt fast unerträglich. Franziska drückte ihre Zigarette aus und beschloß, all das zu sagen, was in solchen Fällen gesagt werden mußte. »Wir wissen noch nicht viel. Ihr Sohn wurde heute nacht gefunden. Alle Umstände deuten darauf hin, daß es sich nicht um einen Unfall, sondern um ein Verbrechen handelt. Sie wollen doch sicher auch, daß man den oder die Schuldigen findet.«

»Das macht ihn auch nimmer lebendig«, murmelte Hannes Brunner, stützte sich auf eine Stuhllehne und blickte ins Leere.

»Haben Sie noch mehr Kinder, hatte Hermann Geschwister?«

Stumm schüttelte Malwine Brunner den Kopf. Sie ging zum Fenster und starrte in den Hof. Verstohlen nestelte sie ein Taschentuch aus der geblümten Kittelschürze.

»Einer langt«, gab ihr Mann zur Antwort.

»Was hat Hermann in seiner Freizeit gemacht? Hatte er Hobbys, traf er sich mit anderen?«

»Ned, daß ich wüßt.«

»Also eher nicht?«

»So schaut’s aus.«

»Womit hat er sich abends beschäftigt und an den Wochenenden?«

»Mit dem Computern.«

»Und der Computer steht in seiner Wohnung?«

Hannes Brunner nickte.

Franziska Hausmann spürte, wie die lähmende Verzweiflung und Sprachlosigkeit der Eheleute mehr und mehr auf sie übergriff. Sie hatte zwei Menschen vor sich, die nicht darin geübt waren, miteinander zu reden, und schon gar nicht mit jemandem aus der Stadt. In was für einem schweigenden Umfeld mußte der Sohn aufgewachsen sein? Ob sie sich miteinander austauschen würden, wenn sie allein waren? Ich muß doch noch einen Psychologen vorbeischicken, dachte sie und ahnte im gleichen Moment, daß auch der die Mauer des Schweigens nicht durchbrechen würde. Hier hatte sich im Laufe von Jahrzehnten eine Sprachlosigkeit angesammelt, die nicht mit ein paar Sätzen, und seien sie noch so klug und einfühlsam, aufgehoben werden konnte.

»Kann ich Hermanns Wohnung sehen?«

»Da haben S’ einen Schlüssel.« Hannes Brunner nahm den Schlüssel vom Büfett und legte ihn auf den Tisch. Dann ging er voraus zur Tür, als ginge es ihm darum, sie so schnell wie möglich loszuwerden.

»Danke, das hat noch Zeit. Ich warte auf meinen Kollegen, und dann werden wir gemeinsam hochgehen.« All ihrer Erfahrung zum Trotz versuchte sie es noch einmal. »Wollen Sie wissen, was passiert ist?«

»Naaa …«, entfuhr es der Frau. Ein langgezogener, kehliger Laut. Dieses Nein war das erste und einzige Wort, das Franziska je von ihr hören sollte. Der Mann ging in den Flur. Der Kaffee verdampfte auf dem Herd.

Franziska biß sich auf die Lippe. Sie mußte hier raus. »Sie brauchen jetzt sicher ein bißchen Zeit für sich«, sagte sie und stand auf. »Ich gehe meinem Kollegen ein paar Schritte entgegen, und anschließend werden wir uns die Wohnung Ihres Sohnes anschauen. Wir werden noch einige Male wiederkommen müssen. Vielleicht fällt es Ihnen dann leichter, mit mir beziehungsweise uns zu reden – wenn der erste Schock vorbei ist. Es tut mir so unendlich leid. Es ist schrecklich, ein Kind zu verlieren.«

Sie wollte der Frau die Hand reichen, aber Malwine Brunner stand stumm und mit erhobenen Schultern am Fenster. Ihr haftete etwas Unberührbares und Zerbrechliches an. So kann man sich auch zurückziehen, dachte Franziska. Mein Mann geht in sein Zimmer, aber wenn ich klopfe, sagt er wenigstens, komm rein. Und wenn wir beide es wollen, können wir auch miteinander reden. Die hier sind schon seit langem versteinert.

Sie war schon fast eine halbe Stunde unterwegs, als Bruno ihr endlich mit dem Polizeiwagen entgegenkam. Franziska merkte, daß sie ärgerlich wurde, obwohl er sie sicher nicht absichtlich hatte warten lassen.

»Na, hat der Kaffee geschmeckt?«

»Was für ein Kaffee? Dazu hab ich g’wiß überhaupt keine Zeit ned g’habt – auf der Gemeinde war zwar ab halbe achte offen, aber Sie können Ihnen ja gar ned vorstellen, wie ewig lang das dauert hat, bis ich endlich einen g’funden g’habt hab, der sich zuständig g’fühlt und mir Kopien von den Flurplänen vom Ort geben hat.«

»Na, wenigstens haben Sie die jetzt. Außerdem hat das alles noch Zeit. Wir gehen jetzt als erstes in die Wohnung von dem Toten. Sie ist da oben im Haus. Im ersten Stock. Hier sind die Schlüssel. Haben Sie Latexhandschuhe dabei?«

»Logisch.«

»Auch für mich?«

»Im Dienstwagen müßten sogar mehrere Paar liegen.«

»Ein Lob den Kollegen, die immer alles so in Ordnung halten. Was ist mit der Videokamera?«

Er schüttelte den Kopf. »Die hab ich heute allerdings ned mitg’nommen.«

»Halb so wild, dann gucken wir uns eben gleich alles um so gründlicher an. Der erste Eindruck ist meist sowieso der entscheidende. Sie sagen mir dabei ganz spontan, was Ihnen auf- und einfällt. Ich mache es genauso. Nicht erst filtern, nicht erst überlegen, ob etwas wichtig sein könnte oder nicht. Frei heraus assoziieren. Alles klar?«

Bruno Kleinschmidt nickte.

Die Wohnung war ganz anders geschnitten als jene im Erdgeschoß. Sie betraten einen schmalen und dunklen Flur, der nach Schweiß und Stall und Staub roch und vollgestellt war mit Gummistiefeln, Schnürschuhen und Sandalen. Auf dem gelb gefliesten Boden lag, wie eine abgestreifte Haut, ein schmutziger blauer Arbeitsoverall. Am Ende des Ganges öffnete sich eine Glastür zum Wohnzimmer, von dessen Ostseite man auf einen langen und schmalen Balkon gelangte. Von dort hatte man einen Blick über das ganze Hofgelände.

Im Wohnzimmer standen nur Schreibtisch mit Computer, Fernseher und ein Ecksofa mit Couchtisch. Keine Pflanze, kein Teppich, kein Bild an der Wand. Alles war extrem aufgeräumt. Im angrenzenden Bad lagen benutzte Handtücher auf dem Boden, eine offene Rasiercremetube auf dem Waschbeckenrand, daneben ein Kamm. Das Wohnzimmer bildete den Mittelpunkt der Wohnung und hatte insgesamt vier Türen. Eine führte ins Schlafzimmer, das sich ebenfalls mit einer Schiebetür zum Balkon hin öffnen ließ. Das schmale Bett war nicht gemacht, der große Schrank stand offen. Dann waren da noch die Tür zum Flur und eine weitere in die Küche, in der kein Holzofen, sondern ein richtiger Elektroherd mit Cerankochfeld sowie eine Wasch- und eine Spülmaschine standen. Bruno öffnete die vierte Tür. Ein leerer Raum mit einem Fenster nach Westen. Nicht einmal Vorhänge hingen vor diesem Fenster.

»Der Hammer«, murmelte Bruno mit einer Mischung aus Neid und Bewunderung. »Das nenn ich einen Luxus, wenn man es sich leisten kann, ein so ein schönes Zimmer schlicht und einfach total leerstehn zum lassen.«

Franziska fragte sich, wie sie sich fühlen würde, wenn sie des Abends allein in diese Wohnung käme. Sie fröstelte. Alles hier wirkte so kalt und steril. Keine Spur von Behaglichkeit. Hier mußte einer gelebt haben, der nichts anderes als seinen Ausbruch plante. Oder war das wieder einmal nur ihre Phantasie? Sie streifte sich die Handschuhe über. »Schade, daß hier keine Wein- oder Biergläser stehen. Dann hätten wir wenigstens Fingerabdrücke.«

»Vielleicht finden mir ja was in der Spülmaschin’«, schlug Bruno vor und verschwand in der Küche. »Nix, kein Glasl, keine Tassen, ned einmal Gabeln oder Löffeln«, rief er. »Die Maschin’ schaut grad so aus, als wär’s noch nie ned g’laufen nicht.«

»Klar, der Sohn hat bei seinen Eltern gegessen. Vielleicht wollte er ja auch erst dann so richtig in dieser Wohnung leben, wenn er eines Tages nicht mehr allein gewesen wäre. Der Herd sieht übrigens auch aus, als sei er noch niemals in Betrieb gewesen. Möglicherweise hat er ja darauf gehofft, es würde bald eine Frau kommen, um den leeren Raum in Besitz zu nehmen, Bilder an die Wände zu hängen, Teppiche auszulegen und Kerzen und Blumen auf die Fensterbänke zu stellen.«

Inhaltsverzeichnis

Cover & Impressum

Erstes Kapitel: Joseph Langrieger hatte …

Zweites Kapitel: Es war zwei …

Drittes Kapitel: Insgesamt vierzehn Häuser …

Viertes Kapitel: Als sie wieder …

Fünftes Kapitel: Franziska erwachte ausgeruht, …

Sechstes Kapitel: Sie stand hinter …

Siebtes Kapitel: Auf der Rückfahrt …

Achtes Kapitel: Es fiel ihr …

Neuntes Kapitel: Die Papiertonnen würden …

Zehntes Kapitel: Schon wieder so …

Elftes Kapitel: Adolf Schmiedinger saß …

Zwölftes Kapitel: Franziska hatte an …

Dreizehntes Kapitel: Nach dem Gespräch …

Vierzehntes Kapitel: Als sie das …

Fünfzehntes Kapitel: Louise Langrieger schob …

Sechzehntes Kapitel: »Ich fahr noch …

Übersetzung des englischen Textes