4,99 €

Mehr erfahren.

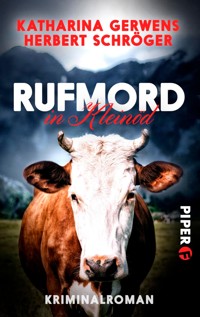

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Als in Kleinöd ein Mann erschossen wird, richtet sich der Verdacht der Bevölkerung schnell auf Leopold Schmiedinger, der erst seit Kurzem im Dorf lebt. Nicht nur, dass der Cousin des einheimischen Polizeiobermeisters erst vor wenigen Monaten aus dem Gefängnis entlassen wurde, nein, er scheint nach dem Mord mit einem Mal über auffällig viel Geld zu verfügen. Während Bürgermeister Waldmoser das Misstrauen gegen den Verdächtigen kräftig schürt, geht Hauptkommissarin Franziska Hausmann ihre eigenen Wege, denn sie zweifelt an Schmiedingers Schuld.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Cover & Impressum

1 – Niemand machte ihm ...

2 – Seit acht Uhr ...

3 – Der Wagen war ...

4 – Hauptkommissarin Franziska Hausmann ...

5 – Schon an der ...

6 – Wie an jedem ...

7 – Die Spurensicherung hatte ...

8 – »Enzo!«, riefen Laura ...

9 – Je weiter der ...

10 – Die Kommissarin faltete ...

11 – Das Baby hatte ...

12 – Er saß auf ...

13 – Franziska saß in ...

14 – »Jetzt hast deine ...

15 – »Was für ein ...

16 – Otmar Kandler hatte ...

17 – Enzo Blumentritt hatte ...

18 – Hauptkommissarin Franziska Hausmann ...

19 – Ganz plötzlich merkte ...

20 – In einem weiteren ...

21 – »Die Umleitung fangt ...

22 – Umständlich hantierten sie ...

23 – Sie hätte einen ...

24 – Franziska war davon ...

25 – Er saß still ...

26 – Wenn Eduard Daxhuber ...

27 – »Wenn Sie nicht ...

Danksagung

PIPER DIGITAL

die eBook-Labels von Piper

Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!

Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.

Mehr unter www.piper.de/piper-digital

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

ISBN 978-3-492-98364-8

Juli 2017

© Piper Verlag GmbH, München 2011

© dieser Ausgabe: Piper Fahrenheit, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2017

Covergestaltung: FAVORITBUERO, München

Covermotiv: Dmitry Sheremeta / shutterstock

Datenkonvertierung: Kösel, Krugzell

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich Fahrenheitbooks nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.

Kapitel 1

Niemand machte ihm deswegen einen Vorwurf, aber er sollte sich ein Leben lang schuldig fühlen, weil er an diesem einen Tag nicht aufgepasst hatte und deshalb das Rätsel um die Herkunft des Fremden nicht schneller gelöst werden konnte. Dabei hätte es ihm doch auffallen müssen, dass da plötzlich einer in seinem Schulbus saß, der da gar nicht hingehörte.

Er konnte sich auch dann nicht an ihn erinnern, als man ihm genau sieben Tage später Fotos der Leiche zeigte. Die Kinder behaupteten hinterher, bereits an der Haltestelle bei der Zuckerfabrik habe der Mann auf der Fahrerseite in der vorletzten Bank gesessen, eng ans Fenster gedrückt und so konzentriert nach draußen schauend, als suche er etwas oder jemanden. Der Busfahrer konnte sich einfach nicht erklären, wie er ihn hatte übersehen können.

Wofür er jedoch seine Hand ins Feuer gelegt hätte, war die Tatsache, dass der Bus in Tabertshausen noch leer gewesen war, schließlich übte er auf dieser Strecke – natürlich nur, wenn er allein war – für das geplante Sommer-Song-Festival der Freilichtbühne in Eggenfelden, und er hatte sich an jenem Donnerstag das Lucio-Dalla-Lied »Te voglio bene assai« in den Rekorder geschoben und inbrünstig mitgeschmettert. Kurz vor dem Friedhof Plattling war er an genau jene Stelle gekommen, die die meergrünen Augen eines weinenden Mädchens beschreibt, was die Stimme des Interpreten in eine sentimentale Kipplage zu bringen hatte, und mit Tränen in den Augenwinkeln hatte er den Part schnell zu Ende gesungen, bevor er den Bus zum Stehen und seine Stimme zum Schweigen brachte.

In der Nähe des Friedhofs waren dann die ersten Schulkinder eingestiegen. Er hatte auf Bayern 3 umgeschaltet und geschwiegen, war konzentriert weitergefahren und hatte im Zehnminutentakt weitere Grüppchen von Schülern aufgenommen. Enger und lauter war es in dem Bus geworden, bis das Zusteigen von Kindern in der Höhe von Wallerfing seinen Gipfelpunkt erreicht hatte: Jetzt hatte er für die nächsten zehn Minuten ein Gefährt voller johlender, lachender und lauthals miteinander schwätzender Schülerinnen und Schüler kutschiert, aber Blicke in den Rückspiegel hatten ihn beruhigt: Gerauft wurde da nicht. Eigenartig, dass er auch bei diesen Kontrollblicken den Fremden in der vorletzten Bank nicht wahrgenommen hatte.

Nächtelang sollte er darüber nachdenken und verzweifelt nach einer Erklärung suchen. Warum hatte er ihn nur übersehen? Und was alles in seinem Leben übersah er sonst noch, nur weil er nicht damit rechnete?

An der Grundschule von Pankofen waren die Schwestern Laura und Rosa Blumentritt zugestiegen und hatten ihn freundlich gegrüßt. Sie waren die Einzigen, die von seinem Traum, ein großer Opernstar zu werden, wussten, da er einmal wöchentlich von ihrer italienischen Mutter Gesangsunterricht erhielt und dazu neigte, an diesen Nachmittagen mit italienischen Vokabeln zu renommieren. Gelegentlich rief ihm die achtjährige Rosa beim Einsteigen ein »Buon giorno« zu, und die zehnjährige Laura verabschiedete sich in Kleinöd gern mit dem Wort »Arrivederla«. Er nickte dann wohlwollend und murmelte leicht errötend: »Ciao, bella.«

Im gleichen Rhythmus, wie der Bus die Kinder eingeladen hatte, spuckte er sie wieder aus, und der Lärmpegel ebbte ab.

Laura Blumentritt sollte später erzählen, dass sie an diesem Tag gegen einen Fremden gedrückt worden war, der unbeweglich auf seinem Platz gesessen und stur aus dem Fenster gestarrt hatte. Es sei ein Mann mit Glatze gewesen, Hals, Hände und Unterarme seien mit blauen Zeichnungen tätowiert gewesen. Fasziniert hatte sie ihn angestarrt und gesehen, dass er überall Ringe und kleine Schmuckstücke trug: Herzchen, Anker und stilisierte Blütenblätter. »Der muss völlig durchlöchert sein«, vertraute sie ihrer Schwester auf dem Heimweg an und stellte sich vor, dass das Wasser in der Badewanne oder im Schwimmbad durch ihn hindurchfließe, als sei er ein Sieb: Nasenringe, Lippenringe, Ohrringe, sogar in den Ohrmuscheln, an den Augenbrauen und im Mundwinkel waren silberne Schmuckstücke durch die Haut gestochen.

Der Mann hatte ihre forschenden Blicke bemerkt, sie unwillig angeschaut, die Stirn in Falten gelegt – wobei der Silberring an der oberen rechten Augenbraue gezittert hatte – und beide Hände so fest um den Griff seines kleinen Koffers gekrallt, dass die mit blauen Schlangenlinien tätowierten Fingerknöchel weiß hervortraten.

In weiteren Befragungen sollte sich ein kleiner Junge an die Glatze des Fremden erinnern und unerschütterlich behaupten, er habe genau gesehen, dass darauf zwei Teufelshörnchen gewesen seien. Einige beschrieben seine Kleidung als bunt und farbenprächtig, während andere schworen, dass er ganz in Weiß oder völlig schwarz gekleidet gewesen sei. Die meisten der Kinder aber hatten ihn gar nicht gesehen.

Der Fahrer des Busses würde von nun an nie wieder behaupten, nur weil er an einem Ereignis teilgenommen habe, habe er auch alles bemerkt. Er würde überhaupt niemandem mehr trauen. Und erst recht nicht sich selbst.

Teres Schachner, die Wirtin des Blauen Vogels, steckte sich ihr verwegen geflecktes Haar hoch und band sich eine Schürze um. Frühjahrsputz im zweiten Stock. Von den acht Gästezimmern war nur eins belegt, da bot es sich an, an diesem schönen Vormittag die restlichen Zimmer und den Flur mitsamt den Fenstern gründlich zu reinigen. Während sie schnaufend die Treppe hochstieg, dabei Putzeimer, Schrubber, Besen sowie eine große Flasche Essigreiniger von Stufe zu Stufe wuchtete, fragte sie sich erneut, was dieser Fremde in Nummer acht wohl den ganzen Tag machte. Vor nicht ganz einer Woche war er dort eingezogen und hatte sein Zimmer seitdem kein einziges Mal verlassen. Ein komischer Typ, vielleicht ein Popstar, der in Klausur gegangen war, um Texte für ein neues Album zu dichten? Popstars sahen ja immer irgendwie schräg aus, und dieser hier war haarlos, an Hals, Armen und Händen tätowiert und mit silbernen Ringen durchbohrt.

Gelegentlich hörte sie ihn durch die geschlossene Tür hindurch telefonieren und stellte sich vor, dass er mit seinem Manager oder Agenten verhandelte oder der Bravo ein Interview gab, und einmal hatte sie durchs Schlüsselloch gesehen, wie er auf seinem Laptop schrieb. Er hatte schnell getippt, mit beiden Zeigefingern, und dabei zischend Luft durch die Zähne gezogen. Einerseits schmerzte ihr der Rücken vom vielen Schlüssellochgucken, andererseits aber hatte sie es nun bestätigt bekommen: Die Investition, zu der der junge Enzo Blumentritt sie überredet hatte, war richtig und gut.

Denn Teres Schachner hatte ihr Gasthaus zum Blauen Vogel, das sie insgeheim und mit verhaltenem Stolz »Hotel« nannte, mit der in Kleinöd einmaligen Einrichtung eines Hotspots aufgewertet. Seitdem kehrten andere und bessere Gäste bei ihr ein als nur Lastwagenfahrer, Erntehelfervermittler und Pferdehändler. Nun kamen richtige Vertreter in Anzügen, mit gestärkten Hemden und mit goldenen Armbanduhren, die sich auskannten in Deutschland und mit Gott und der Welt vertraut waren. Sogar berühmte ausländische Popstars wie dieser hier pflegten in ihrem Hotel abzusteigen.

Auch die Jugendlichen aus der Neubausiedlung, ihre zukünftige Klientel, hatten den Internetzugang begeistert angenommen und überbrückten im Blauen Vogel die dort ansonsten stille Zeit zwischen siebzehn und neunzehn Uhr, tranken Limo und chatteten sich mit ihren Netbooks durch eine mehr oder weniger virtuelle Welt, während ihre Eltern daheim per Onlinebanking Rechnungen beglichen und in Internetshops einkauften.

Die Wirtin des Blauen Vogels stellte sich vor, dass auch ihr Gast aus Zimmer acht das Hotspotlogo gesehen und gleich gewusst hatte, dass er hier kreativ sein könne, weil man ihn in Ruhe lassen würde. Mit der Sicherheit eines Menschen, der weiß, was er will, würde er seinen Fahrer angewiesen haben, anzuhalten, ihm den Koffer zu reichen und heimzufahren, wo immer dieses Daheim auch sein mochte. Niemand sollte Rückschlüsse auf seine Identität ziehen können – Teres war sich sicher, dass er eine Auszeit brauchte, eine Phase der Ruhe, wie alle wirklichen Künstler das in regelmäßigen Abständen brauchten. Das wusste sie von Hansi Hinterseer, der das neulich in einem Fernsehinterview gesagt hatte.

Der Fremde aus Zimmer acht war an einem frühen Nachmittag gekommen, als Teres im Schankraum stand und ihre Edelstahltheke wienerte. In der Gaststube war es eigenartig still gewesen, einzig zwei junge Männer saßen im hintersten Eck des Raums und tippten auf der Tastatur ihres Notebooks. Teres hatte ihnen stirnrunzelnd zugesehen, aber nichts gesagt. Die kamen fast jeden Tag, bestellten je ein Spezi und waren dann stundenlang im Internet unterwegs. Vermutlich hatten sie keinen Internetzugang. Da war sie ausnahmsweise mal der Zeit voraus. Aber verdienen konnte sie an solchen Kunden nicht.

Der Fremde dagegen hatte eine Woche im Voraus bezahlt, keine Rechnung gewollt und in fast akzentfreiem Deutsch darum gebeten, dreimal täglich mit Mahlzeiten versorgt zu werden. Abends hätte er gegen ein, zwei Halbe Bier nichts einzuwenden, mittags jedoch lieber Wasser, denn er müsse arbeiten. Außerdem brauche er absolute Ruhe zum Denken. Das hatte Teres beeindruckt, und ganz kurz war in ihr die Vorstellung aufgeblitzt, dass mit ihm ein großer Philosoph vor ihr stehen könne. Aber Philosophen waren vermutlich weder tätowiert, noch ließen sie sich die Haut mit Nieten durchlöchern.

Ein Künstler, ein Popstar, war ihr zweiter Gedanke gewesen, ein geistig Verwandter ihres Idols Hansi Hinterseer, und voller Bewunderung hatte sie den Fremden im diskretesten Raum ihres Hotels im zweiten Stock untergebracht, wo er weder von hitzigen Stammtischgesprächen noch von überlauten Fernsehgeräuschen behelligt werden würde. Wenn er wollte, konnte er die Fenster öffnen und den Frühling hereinlassen, allerdings würden ihm dann die Amseln was zwitschern, hatte sie bemerkt, hilflos ihrem kleinen Witz hinterhergekichert und ihm die Tür aufgeschlossen. Er hatte ihren Scherz nicht verstanden. Aber sie verzieh ihm. Große Künstler schwebten bisweilen in ihren eigenen Welten.

Abends hatte sie ihrer Mutter Kreszentia von dem Mann mit den abenteuerlichen Tätowierungen und dem Kopf voller silberner Kettchen und Ringlein erzählt und ihr gesteckt, dass das sicher eine ganz berühmte Persönlichkeit sei, die nun inkognito bei ihnen wohne.

Klar, dass es sich die inzwischen fast Neunzigjährige nicht nehmen ließ, ihren seit Wochen einzigen Hotelgast persönlich in Augenschein zu nehmen und ihm das Frühstück zu servieren, wobei ihr jedoch Daniela, die Küchenhilfe, das Tablett bis vor die Nummer acht tragen musste.

»Das glaubst doch g’wiss selber ned, dass der da oben ein berühmter Künstler wär«, hatte sie ihrer Tochter mitgeteilt und verwundert über so viel Blauäugigkeit den Kopf geschüttelt. »Ich hab mir extrig noch meine gute Brillen aufg’setzt und auf den Schlag g’spannt, dass der da ein ganz ein normaler Mensch ist, wenn ned gar ein Hungerleider. So was seh ich nämlich gleich an den Schuhen. Wie oft muss ich dir eigentlich noch sagen, dass du den Leuten auf d’ Schuh schaun sollst. An den Schuhen siehst nämlich gleich, was jemand für einer wär.«

Dabei könnt doch aus jedem einfachen Menschen irgendwann auch noch einmal was ganz was Großes, so wie ja alle Großen eigentlich früher auch einmal ganz normal gewesen sein müssen, dachte Teres trotzig, während sie den weitläufigen Flur mit seinen breiten Holzdielen betrat, von dem rechts und links je vier Zimmertüren abgingen und an dessen Stirnseite sich in einem großen Westfenster die Kühlturmwolke des Atomkraftwerks Ohu zeigte. Wenn sie hier oben stand, wusste sie wenigstens immer gleich, woher der Wind wehte.

Sie putzte in aller Ruhe die Fensterflügel des Westfensters, hörte den Fremden hinter verschlossener Tür telefonieren und versuchte gewohnheitsmäßig, etwas aufzuschnappen. Er redete in einer Sprache, die sie nicht verstand. Seine Sätze waren kurz und abgehackt, manchmal wurde die Stimme laut, als gäbe es etwas zu beklagen, dann wieder leise und lockend. Eine schöne Stimme, dachte Teres, die ihr Leben lang nur von Träumen gelebt hatte und bedauerlicherweise nie in Versuchung gekommen war, irgendwelchen Verlockungen nachzugeben. Dafür pflegte sie jedoch alles, was auch nur im Entferntesten mit Liebe zu tun haben könnte, gedanklich mit rosafarbenem Zuckerguss zu überziehen.

Rechtzeitig zu ihrem fünfzigsten Geburtstag waren Teres’ Haare grau geworden, jetzt, mit Anfang sechzig, hatte sie von einer Stammkundin die Geheimnisse der Chemie erfahren und färbte sich ihr langes und immer dünner werdendes Haar allsamstäglich in einer gewagteren Farbe. Da es ihr bisher noch nie gelungen war, die Substanz gleichmäßig zu verteilen, erinnerte ihr Schopf an eine Vorführpalette für Erdfarben.

Hingebungsvoll wienerte sie die Glasscheibe des Westfensters und versank dabei in ihrem Lieblingstraum, dessen Haupthandlung sich darin erschöpfte, dass der große Hansi Hinterseer sie entdeckte und um ihre Hand anhielt. Okay, sie war fast zwanzig Jahre älter als er, und garantiert würde ein Aufschrei des Entsetzens durch die Presse gehen, aber Hansi würde zu ihr halten, ihre inneren Werte loben, ihre Liebenswürdigkeit preisen, und an seiner Seite würde sie aus dem Musikantenstadel im Fernsehen auf ihre treuen Stammgäste im Blauen Vogel hinunterblicken und diese gnädigst grüßen.

»Mei, unser Teres, da schau her, so weit hat’s die nun doch noch bracht, bis ins Fernsehen, dabei war die doch allerweil stinknormal«, würde es heißen.

»Seht gut hin, Brüder und Schwestern, und lasset eure Hoffnung ned fahren, denn es kann eben doch zum Ruhme des Herrn jederzeit direkt aus unsrer Mitten naus was ganz was Großes herwachsen«, würde Hochwürden Moosthenninger an der Stelle verkünden und ...

Der Schlag kam plötzlich, ohne Vorwarnung, und war höchst wirkungsvoll. Lautlos sackte die Juniorwirtin des Blauen Vogels auf ihrem eigenen Flur vor dem halb geputzten Panoramafenster zusammen.

Der Riese hinter ihr atmete auf, legte unter einem dunklen Wolltuch eine Zweikilohantel frei, schlug sich einen ebenfalls schwarzen Schal um den Hals und platzierte die Hantel mit behandschuhten Fingern neben Teres. Dann vergewisserte er sich, dass die bewusstlose Frau nicht auf Anhieb vom Bewohner des Zimmers acht entdeckt werden konnte, straffte sich und klopfte dreimal kurz an die Tür.

»Mittagessen heute besonders früh, oder?«, murmelte es auf Deutsch von innen, und ein Schlüssel drehte sich im Schloss.

Dann ging alles ganz schnell. Die Waffe an der Stirn des vermeintlich größten Popstars aller Zeiten. Wegen des Schalldämpfers hörte sich der Schuss an, als fiele ein großer Korken zu Boden. Der tödlich Getroffene brach augenblicklich in sich zusammen. Der Riese zog ihn an seinem Hemdkragen in die Mitte des Zimmers und schloss die Tür. Zielstrebig riss er den silbernen Piercingschmuck ab, Stück für Stück, zerrte Ringe, Kettchen und Stifte aus Mundwinkel, Lippen, Ohren, Augenbrauen, Nasenflügeln und von der Zunge des Toten. Dann entkleidete er ihn, rümpfte die Nase über vermutlich geschmacklose Tattoos und pflückte weitere Silberteile vom nackten Körper des Opfers. Achtlos stopfte er sich den blutigen Schmuck in die Hosentasche und verschwand ebenso unbemerkt, wie er gekommen war.

Kapitel 2

Seit acht Uhr vormittags hatten die drei Männer eine Skulptur nach der anderen aus ihrem Kunsttransporter herausgetragen, von dicken Noppenfolien befreit und in den sonnendurchfluteten Vorgarten der Bildhauerin gestellt.

»An der Binder merke ich, dass und wie sich die Jahreszeiten verschieben«, sagte Vincent Delle, der Kunstspediteur, und fügte hinzu: »Früher ist die nie vor Ende April gekommen. Und jetzt schon Anfang März. Das alles haben wir nur der Erderwärmung zu verdanken.«

»Wie lang machst du das eigentlich schon?«, wollte der kräftige Mann neben ihm wissen.

»Zwölf Jahre bestimmt. Und soll ich dir was verraten? Schöner werden sie auch nicht mehr, weder sie noch ihre Werke.« Der Spediteur grinste.

Sein Kollege nickte und griff sich ans Kinn: »Weißt du, ich verstehe das Prinzip nicht. Angeblich sind einige von den Skulpturen fertig und andere nicht. Die fertigen sollen in den Ausstellungsraum und die unfertigen ins Atelier – nur, ich sehe da keinen Unterschied. Weißt was, ich stell erst mal alle in den Hof. Soll sie uns dann sagen, wo es langgeht.«

Vincent Delle gab ihm recht: »Genau, sie wollte ja am frühen Nachmittag hier sein.«

Das kleine schmale Männlein, das von der südlichen Grundstückskante her auf sie zugeschlendert kam, bemerkten sie erst, als es schon neben ihnen stand.

»Ja, was soll denn das da vorstellen, wenn’s fertig ist?«, fragte der Mann, pfiff kurz und trocken durch die Zähne und stellte sich mit einer angedeuteten Verbeugung vor: »Grüß Gott beieinand, Schmiedinger ist mein Name, Leopold Schmiedinger. Tät ich höflichst fragen dürfen, was ihr mir da herstellt? Ich wohn nämlich da.«

Vincent Delle musterte ihn interessiert von oben bis unten. »Schmiedinger? So heißt doch der Polizeiobermeister von Kleinöd. Der Schmiedinger Adolf. Sind Sie sein Bruder?«

»Ja um Gottes willen! Das tät mir grad noch abgehn!« Der kleine Mann schüttelte energisch den Kopf. »Naa, das ist bloß ein Vetter von mir – allerdings, wenn S’ mich schon direkt fragen, ein sauber zu fetter Vetter.« Er lachte gackernd und mit bebenden Schultern.

»Wenn der Kerl hier wohnt, müsste er doch eigentlich wissen, was wir hier anliefern«, meinte der jüngere der beiden Möbelpacker. »Also, eigenartig ist das alles schon.«

Das kleine Männchen stellte sich sehr gerade und aufrecht hin.

»Wohnen Sie denn nicht beim Schmiedinger?«, fragte Vincent Delle und wies auf das Haus des Polizeiobermeisters, das im Südwesten an den Grundstücksrand der Bildhauerin anschloss.

»Ach, geh weiter, schon ewig nimmer. Da hab ich mich doch lieber auf meine eigenen Füß g’stellt und wohn jetzt dahinten im Gartenhaus. Seit Januar, um genau zu sein. Ist garantiert besser so. Für uns alle zwei.«

»Dann sind also Sie jetzt der Hausmeister von Frau Binder?«

»Horch zu, auch wenn ich vielleicht ned so ausschau: Ich bin fünfundsechzig. Sie glauben doch wohl ned, dass ich da noch irgendwas arbeiten tät«, stellte Leopold Schmiedinger klar. »Ich leb da und fertig. Das Leben an und für sich ist schon anstrengend g’nug für unsereins. Da brauch ich mir die Arbeiterei ned auch noch antun. Die Frau, der was das Haus g’hört, weiß übrigens schon Bescheid. Der Bürgermeister selber hat in meine Angelegenheiten mit ihr telefoniert und alles abklärt. Im Sommer werd ich sie dann mal selber kennenlernen dürfen. Da freu ich mich schon drauf. G’wiss ist das eine ganz eine weltgewandte Person.«

»Nicht erst im Sommer, mein Freund«, murmelte Vincent Delle. »Heute Nachmittag schon.«

Der kleine Herr Schmiedinger hob den Kopf: »Was haben Sie g’sagt?«

»Nichts Besonderes – außer, dass wir hier Kunst anliefern. Danach hatten Sie ja gefragt. Frau Binder ist nämlich eine sehr berühmte Bildhauerin. Das hier sind übrigens ihre Skulpturen. Sie sollten sich schon mal mit ihnen vertraut machen.«

Leopold Schmiedinger umrundete schweigend die Objekte und schien ihren Wert abzuschätzen. Dann nickte er mit Kennermiene: »Ned schlecht – und das in aller Herrgottsfrüh. Apropos früh: Wissen S’ was? Ich geh jetzt erst einmal zum Supermarkt nüber und hol mir was zum Essen. Habe die Ehre.« Er verbeugte sich leicht und verschwand.

»Was für ein komischer Vogel. Aber irgendwie passt er hierher. In Kleinöd gibt es eine Menge komischer Vögel – möglicherweise heißt deshalb das Gasthaus Zum Blauen Vogel«, beendete Vincent Delle das kurze Intermezzo, sprang auf die Ladefläche seines Transporters und umarmte die nächste Skulptur aus dem Atelier der Binder mit solcher Behutsamkeit, als halte er seine Geliebte im Arm.

Vier Stunden lang arbeiteten sie verbissen und konzentriert, machten keine Pausen, rauchten keine Zigaretten und stellten eine Skulptur nach der anderen vor dem gläsernen Atelier der Künstlerin auf, als wüssten sie, dass die Nachbarn alles genauestens im Blick hatten.

Im Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite hatte Eduard Daxhuber gegen acht Uhr dreißig die Gardine des Wohnzimmerfensters ein klein wenig zur Seite geschoben und gerufen: »Otti, schau dir das da einmal an! Was täten denn die jetzt schon wollen bei uns? Die Binder hat doch in all den Jahren allerweil einem jeden verzählt, dass sie bloß die Monate ohne r im Dorf verbringen möcht. Aber der März hat ja wohl ein r und der April auch. Das tät unterm Strich heißen, dass die heuer fast sechs Wochen zu früh dran wär.«

»Wird schon am Klimawandel liegen«, stellte Frau Daxhuber lapidar fest, warf einen kurzen Blick aus dem Fenster und murmelte ärgerlich: »Nachad geht der ganze Zirkus heuer schon vor Ostern los. Mit Sicherheit hat die wieder ihre hunderttausend g’schreimauligen Katzen dabei und ihren polnischen Stecher, ihren komischen Gärtner da! Ach, was red ich überhaupt drüber, im Grunde will ich doch gar nix Genaues wissen davon.« In den Kitteltaschen ballte sie die Hände zu Fäusten und ging zurück in die Küche.

»Was hast denn jetzt gar so gegen die?«, wollte ihr Mann wissen.

»Nix! Gar nix!« Ottilies Stimme klang hart.

Er würde es ja doch nicht verstehen. Aber die Binder hatte alles, während sie, Ottilie, ihr ganzes Leben lang nur eine unverschämt kleine Auswahl an Freude gehabt hatte und nun nichts mehr besaß außer einem gebrochenen Herzen. Die Tochter war weggezogen und mit ihr das einzige Enkelkind, das nun bereits in die Schule gekommen sein musste und garantiert schon schreiben gelernt hatte, aber noch keinen einzigen Brief an seine Oma geschickt hatte. Bis heute nicht. Undankbar war die Welt und grausam. Und was letztendlich für sie übrig blieb, waren die Küchenabfälle des Lebens, waren neidische Blicke auf das pralle Leben jener, die im Überfluss schwelgten, während sie von nichts als Trostlosigkeit umgeben war: kochen, essen und fernsehen. Und dort drüben lebte eine Frau namens Ilse Binder, und die nahm und erlaubte sich alles, was sie wollte, und je mehr sie sich erlaubte, umso erbärmlicher wurde das Leben der Ottilie Daxhuber.

Einen Liebhaber hatte ihre prominente Nachbarin sich gekauft und ihn dem ganzen Dorf als ihren Gärtner vorgestellt: »Karl, mein Mann fürs Grüne!« Ottilie schüttelte verächtlich den Kopf. Schämen sollte die sich!

Sie verstand nicht, warum die hässlichen Skulpturen der Bildhauerin ständig für Hochglanzmagazine fotografiert und in Ausstellungen gekarrt wurden, wieso ausgerechnet diese Nachbarin, der sie schon tagsüber nicht unbedingt begegnen wollte, sie abends am Fernsehschirm selbstsicher anlächelte und in Talkshows über alte und neue Werte redete. Ilse Binder durfte dick und hässlich werden wie ihre eigenen Figuren und wurde dennoch immer bewundert und von allen geliebt. Sie leitete in München an der Akademie der Bildenden Künste einen Kurs und durfte sich seitdem Frau Professor nennen und ihre Lieblingsschüler zu sich einladen. Diese schönen und blässlichen jungen Männer und Frauen schwebten dann mit erleuchteten Blicken über die einzige Dorfstraße und hielten sich für so auserwählt, dass man mit denen schon gar nicht reden konnte.

Sie, Ottilie Daxhuber, hatte niemanden mehr, den sie lieben konnte. Ihr Mann war wie ein Teil von ihr, und wer käme schon auf die Idee, sich in die eigene Hand oder den eigenen Fuß zu verlieben. Ach, das Leben war ungerecht.

»Mittagszeit«, sagte Vincent Delle und sah auf seine Armbanduhr. »Jetzt machen wir mal Pause. Ich lad euch in den Blauen Vogel ein. Das ist die schrägste Kneipe hier im Ort, und ganz ehrlich gesagt, es ist auch die einzige. Aber dort gibt’s neben der besten Schweinepfötchensülze, die ich je gegessen habe, zwei Wirtinnen, die von morgens bis abends miteinander streiten und sich ständig anschreien.«

Einer seiner Mitarbeiter schüttelte sich. »Sülze? Familienkrach? Ich weiß nicht. Mir ist schon zu Hause nicht danach, warum soll ich mir das ausgerechnet hier antun? Und auf Sülze hab ich schon gar keine Lust.«

»Na ja, es gibt auch anderes. Wurstsalat und Schweinsbraten und Knödel ... Aber auf jeden Fall solltet ihr Sonderwünsche haben. Dann geht nämlich das Gekeife los, beispielsweise wenn einer Bratkartoffeln will statt Brot. Die Tochter ruft’s Richtung Mutter, die Mutter versteht nur die Hälfte, und die auch noch falsch, verflucht ihr Kind, dann die Gäste und das Leben und zum Schluss die Welt als solche. Es ist göttlich. Ihr lacht euch krumm!«

Wenig später stieß Vincent Delle die Tür zum Blauen Vogel auf und stürmte mit seinen Begleitern ins Lokal. »Da sind wir schon wieder, wie jedes Jahr, einmal im Frühling und einmal im Herbst«, rief er aufgeräumt und kam auch gleich zur Sache: »Hallo, Teres, drei kalte Limos!«

Der Platz hinter dem Tresen war leer, und Vincent Delle sah sich beunruhigt in der verwaisten Gaststube um. »Das versteh ich nicht. Die haben doch gar keinen Ruhetag. Na ja, die wird bestimmt gleich wieder da sein.« Aber nichts geschah. Nach einer kleinen Weile klopfte er an die Durchreiche zur Küche, aus der es nach gesottenem Fleisch und überbackenem Käse roch und leises und zischendes Gemurmel auf eine scharfe Auseinandersetzung schließen ließ.

Augenblicklich hob sich die Klappe der Essensausgabe, und eine winzige Frau mit langer Nase, auf der eine riesige Brille hüpfte, schimpfte los: »Ja, hat denn jetzt unsereins ned einmal mehr beim Arbeiten seine Ruh? Was wollts denn von mir?«

»Was will man schon um diese Zeit?« Die Männer lachten. »Essen und trinken. Oder hast noch was anderes im Angebot?«

»Ja, das wär’s noch!« Die Klappe schloss sich wieder.

»Also erst mal kriegen wir drei kalte Limos«, wiederholte der Chef der Truppe und klopfte erneut.

»Macht alles die Tochter«, tönte es aus der geschlossenen Durchreiche. »Ich kann mich ned ums Trinken auch noch kümmern!«

»Die ist aber nicht da«, rief der Spediteur und hob den Daumen in Richtung seiner Begleiter. »Achtung, gleich geht’s los.«

»Wie? Ned da? Wo tät denn die schon groß sein sollen? Das eine Momenterl werdets ihr ja wohl noch abwarten können, wenn der Mensch zwischendrin einmal g’schwind aufs Häuserl muss!«

Es dauerte dann noch einige Augenblicke, bis Kreszentia Schachner schließlich doch aus der Küche in den Schankraum geschlurft kam und verärgert um sich blickte.

Vincent Delle erschrak über den Verfall der alten Wirtin. Sie schien während des Winters um ein Viertel ihrer selbst geschrumpft zu sein und hatte das, was früher eine schlechte Haltung war, gegen einen Buckel eingetauscht. Sie hob ihren mit schwarzem Tuch bedeckten Kopf und blickte von schräg unten zu ihm hoch. Dann holte sie tief Luft, und ihre Schimpfkanonade war ein eindeutiger Beweis dafür, dass sie trotz ihres äußerlichen Verfalls noch voller Leben war: »Ja, ist das denn zu fassen? Wo steckt denn nachad das Rabenaas bloß schon wieder! Alles musst selber machen, dein Lebtag lang. Es ist doch allerweil das Gleiche, auf keinen kannst dich verlassen, und schon gleich zweimal ned auf das eigene Kind.«

Vincent zwinkerte seinen Helfern zu: »So, das Theater beginnt!«

Mit heiserer Greisinnenstimme steigerte Kreszentia ihre Litanei der Beschwerden und Unzumutbarkeiten: »Und dann der Depp da in der Küchen, den sie mir vor die Nasen setzen hat müssen! Der G’scheitmeier mag sich doch tatsächlich einen Koch schimpfen! Dabei weiß der bloß alles besser und hat in Wahrheit von nix eine Ahnung. Eine einzige Katastrophe ist das!«

Mit zitternden Händen füllte sie drei Limonadegläser und klagte weiter: »Hat denn das Schaffen nie ein End, kann man sich denn ned einmal im Leben auch ein bisserl ausruhen! Jetzt bin ich schon bald neunzig Jahr alt und hab immer noch keine Ruh ned. Vermutlich erst im Grab. Genau darauf arbeitet die nämlich hin, die g’scheckerte Kuh. Dass es mich direkt beim Arbeiten vom Stangerl haut! Aber mei, hätt ich halt seinerzeit was Vernünftigs g’lernt, nachad wär ich jetzt auch eine normale Rentnerin und könnt in einem Park spazieren gehn.«

»In welchem Park?« Einer der jungen Männer sah sich suchend um.

»Heut ham mir keinen Quark!«, fuhr sie ihn an, schlurfte an ihm vorbei, öffnete die Tür zum Treppenhaus und rief: »Teres, wo bleibst denn bloß! Was trödelst denn wieder gar so? Schau, dass du runterkommst! Und zwar schneller als wie sonst! Mir ham einen Haufen Kundschaft da.«

Keine Antwort.

In der Küche sang der Koch.

Kreszentia Schachner schob sich ihre riesigen Brillengläser dicht vor die Augen und kontrollierte die Wanduhr. Dann schlurfte sie kopfschüttelnd zur Essensausgabeklappe, donnerte von außen dagegen und schrie in die Küche: »Daniela! Du gehst mir jetzt da nauf und holst die Schlampen nunter. Und zwar ned gleich, und auch ned geschwind, sondern sofort!«

Die drei Möbelpacker saßen auf einer Bank am Fenster und beobachteten, wie ein weiß gekleidetes Mädchen mit weißem Plastikhäubchen im Treppenhaus verschwand. Vincent Delle hob sein Glas: »Na, hab ich euch zu viel versprochen? Es ist doch wie im Bauerntheater, oder?«

Bevor seine Mitarbeiter richtig zustimmen konnten, kam die Küchenhilfe in den Schankraum gestürzt und schrie: »Um Gottes willen! Da oben ist was ganz was Grausliches passiert!«

»Freilich pressiert’s«, fauchte Kreszentia zurück. »Es pressiert doch allerweil. Du kennst das doch. Also, wo steckt das Luder?«

Die Küchenhilfe stand zitternd vor dem Tresen und hielt mit ausgestreckten Armen ihre gespreizten Hände so weit von sich, als habe sie mit ihnen das personifizierte Böse berührt. Hilflos und verzweifelt schüttelte sie immer wieder den Kopf.

»Die liegt da auf’m Boden umeinand! Am End ist die sogar tot. Ich hab mich so erschrocken, dass ich gleich wieder nunter bin!«

Die drei Kunstspediteure im Schankraum horchten auf. »Supervorstellung«, murmelte der Jüngste von ihnen. »Besser als im Fernsehen. Hast du das arrangiert, Chef? Würde mich nicht wundern!« Er pfiff anerkennend durch die Zähne.

»Sei still«, mahnte Vincent und sah besorgt auf die alte Wirtin, die nun nach ihrem Stock griff und kopfschüttelnd murmelte: »So ein Schmarrn. Warum sollt denn die da liegen? Ein solchenes Unkraut vergeht ned so leicht. Höchstens, dass die wieder einen Schnaps trunken hat am helllichten Tag! Und jetzt tut s’ da einfach ihren Rausch ausschlafen! Aber dann verzähl ich der fei was, dass ihr Hören und Sehen vergeht!«

Vorsorglich winkte Vincent Delle einem seiner Männer und schrie Kreszentia ins Ohr: »Warten Sie, bevor Sie sich da die steile Treppe hochquälen, tragen wir Sie schnell. Sie sind ja ein Leichtgewicht gegen das, was wir sonst zu schleppen haben.«

Er griff nach einem Lehnstuhl und schob ihn der Wirtin zu. Demonstrativ seufzend und mit gespieltem Widerwillen ließ sie sich darauf nieder, schien aber den provisorischen Thron insgeheim zu genießen.

»Das ist ja nun auch nicht grad die schönste aller Figuren – aber wenigstens nicht so schwer wie diese Granitdinger der Binder«, murmelte der zweite Träger mit Blick auf die Alte.

Die alte Wirtin wog höchstens vierzig Kilo, und es hatte etwas Rührendes, wie sie sich in ihrem Sessel um eine königliche Haltung bemühte. Die zwei Männer trugen sie mitsamt dem Stuhl zweiunddreißig Stufen hoch und bogen dann nach links in den breiten Flur.

Da lag sie. Hingestreckt auf den Holzdielen. Die Hornspange, mit der sie sich ihr herbstlaubbuntes Haar hochgesteckt hatte, bestand nur noch aus unzähligen kleinen Splittern und sollte den Experten der Spurensicherung einige Rätsel aufgeben. Ihre Hände steckten in rosafarbenen Vinylhandschuhen, ihr grün-weiß gemusterter Kittel war bis zur Mitte der Oberschenkel hochgerutscht. Im Sturz hatte sie den linken Schuh verloren, und ihr linkes Bein war eigenartig nach innen geknickt. Auf ihrem Hinterkopf wuchs eine Beule gigantischen Ausmaßes.

»Ja Bluatsakra. Ich glaub, ich spinn!« Kreszentia schnappte nach Luft. »Wie hat s’ denn das bloß wieder ang’stellt? Kann man denn ein Weib in ihrem Alter ned einmal für fünf Minuten aus den Augen lassen?« Während sie eine endlose Aufzählung an Beleidigungen vor sich hinkeifte, schien sie die Dimension der Katastrophe zu begreifen. Ein Zittern durchlief ihren Körper, und Augenblicke später hörte es sich an, als würde jeder einzelne Knochen ihres Skeletts unter den schwarzen Kleidern klappernd gegen die die anderen schlagen.

Gut, dass die sitzt, dachte Vincent Delle und legte ihr eine Hand auf die Schulter. Hoffentlich kippt die mir nicht um.

Er sah nach seinem Mitarbeiter, der gerade in den Gang bog, und rief ihm zu: »Ruf die Eins-eins-zwei und bestell Arzt und Krankenwagen. Sieht so aus, als hätte man die Wirtin bewusstlos geschlagen.«

Unten in der Küche sang der Koch den Faschingsschlager der Saison.

»Aber wozu und wegen was bloß?« Kreszentias Mund klappte auf und zu, ihr Gebiss knirschte, als würde sie Steine mahlen.

Der Spediteur brachte die bewusstlose Teres in eine stabile Seitenlage und beruhigte ihre Mutter: »Sie atmet noch, Gott sei Dank. Ganz ruhig, alles wird gut.«

»Die hat keinen Hut aufg’habt. G’wiss ned«, fauchte Kreszentia und ließ sich neben ihrer Tochter auf die Knie fallen. »Mein Mäderl, mein kleines Mäderl. Was bist denn gar so blass? Das geht fei gar ned, dass du mich einfach so verlassen tätst. Das kannst ned machen! Wie sollt ich denn leben ohne dich?«

Die Juniorwirtin rührte sich nicht.

»Die Mama hat ihr kleines Mäderl doch lieb! Trotz allem!«, keuchte die Alte und suchte die Hand der Bewusstlosen. »Was wär denn ich noch ohne dich?«

Keine Antwort.

»Warum sagst denn jetzt gar nix mehr? Von früh bis spät hast deine Pappen offen g’habt, hast dich den ganzen Tag um Kopf und Kragen g’schnabelt ... und jetzt, wo ich mir nix sehnlicher wünschen tät, als dass du was sagst ... Es ist doch allerweil das gleiche G’frett mit dir!« Sie entfaltete ein weißes Taschentuch mit Bügelfalten und putzte sich ausgiebig die Nase.

Ohne Vorwarnung tauchte das gut sechzig Jahre alte Bild der zweijährigen Teres vor ihrem inneren Auge auf, die dauernd an ihrem Rockzipfel gehangen hatte und ständig in ihrem Bett schlafen wollte. So lästig, so ungeheuer nervig und so überflüssig wie ein Kropf. Sie hatte sie nicht gewollt. Dieses Wesen war ungefragt in ihr Leben gekommen und konnte daher nicht erwarten, dass es gelobt oder gar geliebt wurde.

Teres war kein schönes kleines Mädchen gewesen. Die Kinder der anderen Frauen waren niedlich und süß und freundlich; Kreszentias Tochter dagegen ein Ausbund an Hässlichkeit mit fransigem Haar, einer krähenden Stimme und abstehenden Ohren. Dauernd lief ihr die Nase, und wenn sie sich aufregte, begann sie zu stottern und zu schielen und bekam eine ungesunde rote Gesichtsfarbe. Ihre Augen hatten die Farbe eines schmutzig grauen Himmels, aus dem es gleich schneien würde.

Kreszentia wusste nicht, warum und wofür sie mit diesem Wesen gestraft worden war, und hatte das Kind oft weggestoßen: »Ich hab jetzt keine Zeit für dich! Schau, dass du weiterkommst, du Bankert.«

Während sie sich nun über ihre vermeintlich tödlich verletzte Tochter beugte, flehte sie um Vergebung. »Ich würd auf der Stelle zum Beichten gehn, zwanzig Jahr war ich g’wiss schon nimmer, und fürderhin jeden Sonntag brav in die Kirchen, ich schwör’s bei Maria und Joseph und alle Heiligen – wennst mir bloß wieder wach werden tätst.«

Doch Teres rührte sich nicht.

Immer mehr Erinnerungen stürzten auf Kreszentia ein, und schnaufend versuchte sie, die unangenehmen Szenen wegzudrängen, aber es ging nicht. Sie sah sich mit der Kleinen an einem Sonntagnachmittag über die frisch asphaltierte Hauptstraße von Kleinöd spazieren, sah, wie sich das Mädchen in seinem rot-weiß karierten Kleidchen von ihrer Hand befreite und zu tänzeln begann: mit einem Fuß auf dem Bürgersteig, mit dem anderen auf der Straße. Ungefähr in der Höhe, wo sich heute die Auffahrt zum binderschen Anwesen öffnete, hatte dieses schreckliche Kind dann lauthals gerufen: »Da schau her, Mama, ich kann fei auch schon vom rechten Weg abkommen. Grad wie du!« und war hüpfend vor der Mutter hergetänzelt, und in allen anliegenden Gärten wurden Ohren gespitzt und Köpfe geschüttelt, und verheiratete Frauen warfen ihren Ehemännern bedeutsame Blicke zu.

Kreszentia hatte nach dem Kind gegriffen, um ihm das freche kleine Maul zu stopfen, doch das Biest war ihr entwischt, und so hatte sie der Tochter mit ihrer schrillsten und bösesten Stimme nachgerufen: »Mach bloß so weiter, nachad landest du am End noch in der Gossen.« Und dieses unsägliche Wesen jubelte stolz und fröhlich zurück: »Bin ich doch eh schon, Mama, mit einem Fuß, da schau halt her, geht ganz leicht.«

Mindestens eine Woche lang hatte sie ihre Tochter daraufhin angeschwiegen, nicht reagiert, wenn sie kam, Nähe suchte, jammerte und weinte, sondern sie mit heftigen Bewegungen von sich gestoßen.

Und jetzt, fast sechzig Jahre später, machte das Kind das Gleiche mit ihr, schwieg beharrlich und lag wie ein gefällter Baum auf den Dielen des Gasthofs, umstanden von drei ratlosen Kerlen und einer reichlich depperten Küchenhilfe. Sie alle warteten auf den Notarzt.

Unten in der Küche sang der Koch.

Jetzt nahm Teres Rache an ihrer Mutter, starb einfach so weg und ließ Unmengen von Baustellen unerledigt zurück. Kreszentia hatte es insgeheim befürchtet, und die alte Dorflehrerin hatte es ihr auch einst prophezeit: »Eines Tages wirst schon noch weinen und jammern, bloß um ein einziges Wort von deiner Tochter zu hören!«

»Möcht schon sein, aber im Moment tät’s mir vollauf langen, wenn s’ derweil ihre Pappen halten tät«, war damals ihre Antwort gewesen.

Als dieses Kind in die Schule kam, hatte es nicht einmal gewusst, wie es hieß. Wenn die Lehrerin »Teres« rief, sah es sich interessiert um, neugierig auf eine Klassenkameradin dieses Namens. Nach ihrem eigenen Namen gefragt, gestand sie mit rotem Kopf: »Alle sagen s’ allerweil bloß Bankert zu mir.«

Daraufhin war zum ersten und einzigen Mal die Dorfschullehrerin Lydia Blumentritt in den Blauen Vogel gekommen, hatte sich ganz dicht vor Kreszentia gestellt und nur den einen Satz gesagt: »Sei gefälligst ned so g’schert zu deiner Tochter. Die kann ja wohl wirklich am allerwenigsten dafür.«

Kreszentia hatte sich bemüht, schon allein um des lieben Friedens willen. Es war dann auch erträglicher geworden mit der Zeit. Mutter und Tochter arrangierten sich. Teres half in der Gaststube, trug volle Teller auf und leere Teller ab, gab bereits als Vierjährige brav Auskunft über ein auswendig gelerntes Speisenangebot, erlernte später die Buchhaltung sowie eiskaltes Verhandeln mit Grossisten und Bierverlegern und entwickelte mit der Zeit ein raffiniertes Gespür für lukrative Geschäfte, auch wenn diese nicht immer ganz legal waren und bevorzugt in diskreten Hinterzimmern des Blauen Vogels abgewickelt werden mussten. So hatten sie sich mit den Jahren aneinander gewöhnt, und Kreszentia hatte ihr Szepter abgegeben und beschlossen, besser nicht zu viele Fragen zu stellen, zumal Teres ihre eigenen Methoden entwickelt hatte, um auch einmal »a bisserl was dazuzuverdienen«.

So erinnerte sich Kreszentia beispielsweise genau daran, dass das Geld dieses glatzköpfigen Fremden mit den vielen Bildern auf der Haut ohne Umwege in Teres’ rechter Kitteltasche verschwunden und dafür das Gästebuch verschlossen geblieben war. Dieser vermeintliche Philosoph! An den dachte sie jetzt. Der musste doch was gehört haben. Überhaupt, was war das für ein Gast, der sich bei einem solchen Radau weiterhin in seinem Zimmer versteckte? Mit dem stimmte doch was nicht!

Spontan griff sie zum Ende ihres Stockes und schob dessen Griff geschickt um den schmalen Knöchel der immer noch wie erstarrt dastehenden Küchenhilfe. Daniela schrie erschrocken auf.

»Steh da ned so deppert rum und halt Maulaffen feil! Geh g’schwind zum Zimmer acht vor und schau einmal nach!«, befahl sie. »Der Kerl da muss doch irgendwas g’hört oder g’sehn haben!«

»Ich fürcht mich aber so!« Daniela schluchzte.

»Schon gut.« Einer der Möbelpacker holte Luft und klopfte mehrmals an die Acht, doch hinter der Kassettentür mit dem Eichenfurnier blieb es still. »Da rührt sich nix«, stellte der junge Mann fest. »Da ist wahrscheinlich niemand da!«

»Wie ned da? Freilich muss da wer da sein! Der geht doch nie naus aus seinem Zimmer!« Kreszentias Stimme kippte ins Schrille.

Hoffentlich hat der Notarzt für die ein Beruhigungsmittel in seinem Koffer, dachte Vincent Delle und wies seine Männer mit einer eindeutigen Kopfbewegung an, die Tür mit der Nummer acht zu öffnen.

Gleißendes Mittagslicht fiel wenig später in den breiten Flur und ließ Unmengen von Staubflocken tanzen. Die plötzliche Stille war fast greifbar.

»Ich glaub’s nicht!«, schrie Delles Mitarbeiter. »Also echt! Ich glaub’s einfach nicht. Chef, da liegt ein Toter!«

Kapitel 3

Der Wagen war dunkelrot lackiert und hatte um 1965 herum seine beste Zeit erlebt. Eduard Daxhuber konnte ihn auf den ersten Blick identifizieren. Es war ein Traum von einem Opel Kadett. Den gleichen hatte er sich 1963 gekauft, fabrikneu und mit eingebautem Transistorradio, alles für genau fünftausenddreihundertzwanzig Mark. Mit diesem Auto hatte er seine Ottilie, mit der er damals noch verlobt war, zu sonntäglichen Ausflügen abgeholt. Sie trug Kleider mit weiten Röcken und enger Taille, und nach dem Tanzen waren sie in ihrem »OK«, wie er seinen Wagen liebevoll nannte, auf kleine Feldwege gefahren und hatten miteinander geknutscht und etwas gemacht, wofür später das Wort Petting erfunden wurde. Er seufzte und erinnerte sich an sein unbändiges Herzklopfen. Das war eine schöne Zeit gewesen, damals ... Das Auto allerdings war auch heute noch schön.

Wenn er so was mal im Internetforum auf dem Oldtimerportal anböte, damit könnte er sich einen Namen machen. Er sah es schon vor sich, die blinkende Überschrift: »Superschnäppchen – Original OK, entdeckt von unserem Experten aus Kleinöd!«

Seit er sich vor einiger Zeit einen Laptop gekauft und einen Internetzugang hatte legen lassen, war er zu einer selbst ernannten Autorität in Sachen »Rostlauben« geworden, wie Ottilie das neue Interessensgebiet ihres Mannes despektierlich nannte, und hatte auch schon seinen ersten Deal abgewickelt, indem er einen zwanzig Jahre alten Mercedes – leider unter Wert – verkauft hatte.

»Otti, hast den g’sehn?«, rief er jetzt, und seine Stimme war ganz heiser vor Aufregung. »Ein solchenes Wahnsinnsteil! Praktisch ganz genau unser Verlobungswagen! Wart, ich geh g’schwind naus und mach ein Foto.«

»Nix da, du bleibst jetzt herin! Z’erst einmal wird gessen! Oder meinst, dass ich mich stundenlang da in die Küche stell, bloß damit du danach alles wieder kalt werden lässt?«, stellte seine Frau klar und zog aus dem Backrohr einen Eintopf, den sie in die Mitte des Tisches wuchtete.

Begehrlich sah Eduard Daxhuber dem Wagen nach. Das rote Objekt setzte einen Blinker und bog nach links ab, direkt auf die Ortsumgehung.

»Wegen einem solchenen Schmarrn noch dazu.« Seine Frau schüttelte den Kopf. »Autos fotografieren! Ja, hast denn du sonst gar nix mehr zum tun? Früher bist wenigstens noch ab und an vors Haus gangen und hast Rasen g’mäht, Sträucher g’schnitten oder Beete g’hackt.«

»Früher war ich auch noch jünger wie heut«, konterte Eduard und ahnte mehr, als dass er es hätte erklären können, warum der Wagen es ihm so angetan hatte: Er und der Opel Kadett, sie beide hatten vermutlich um Mitte der Sechzigerjahre ihre beste Zeit gehabt und im Mittelpunkt des Begehrens gestanden.

Polizeiobermeister Adolf Schmiedinger hatte sich an diesem frühlingshaften Märztag konzentriert mit seiner ganz privaten Verbrechensstatistik beschäftigt, weil das die beste Therapie gegen Langeweile war.

Dazu holte er sich die Aktenordner der vergangenen fünf Jahre aus dem vorschriftsmäßig verschlossenen Schrank und zählte jeweils zusammen, was in den einzelnen Februaren passiert war, nur um festzustellen, was er bereits wusste: Auch dieser Februar war so trist und ereignisarm wie immer. Im Januar pflegten wenigstens ab und zu noch ein paar überfällige Silvesterraketen zu explodieren, aber im Februar war so gut wie gar nichts los. Kopfschüttelnd stellte er fest, dass die Fahrraddiebstähle seit Beginn seiner Aufzeichnungen um fünfzig Prozent zurückgegangen waren, wusste aber gleichzeitig, dass das nichts mit ihm und seiner Kompetenz zu tun haben konnte. Während im ersten Jahr seiner Buchführung zwei als gestohlen gemeldet worden waren, wurde jetzt nur noch eins vermisst.

Er legte mit »Vandalismus« eine neue Rubrik in seiner Excel-Datei an, weil heuer an einem Auto ein Reifen angestochen worden war, und unter dem Titel »Diebstahl« vermerkte er, dass in diesem Jahr aus dem Rathaus ein Schreibtischstuhl abhandengekommen war, und zwar mit einer siebenstelligen Inventarnummer, die er fein säuberlich in seine Datei eintippte, um sie eines Tages – sollte ihm ein solcher Stuhl unterkommen – mit der dort unter dem Sitz eingravierten Nummer vergleichen zu können.

Inmitten all dieser Überlegungen sah er von seinem Schreibtisch hoch und verfolgte durchs Fenster, wie sein Cousin Leopold Schmiedinger vom Supermarkt kommend mit einer gut gefüllten Einkaufstasche in der Hand durch den Garten von Ilse Binder stapfte. Stirnrunzelnd murmelte der Polizeiobermeister: »Mit dem Menschen bin ich echt sauber g’straft. Mir passen z’sammen wie Feuer und Wasser ... Der Leo ein verkommenes Subjekt und ich ein braver und rechtschaffener Staatsdiener. Hat zumindest mein Freund Eduard letzthin so g’sagt, und in dem Punkt hat er ganz g’wiss recht.«

Es war Adolf Schmiedinger immer noch ein Rätsel, wie Leopold an seine private Telefonnummer gekommen war. Über die offizielle Dienststellennummer, die in allen Telefonbüchern verzeichnet war, war er von acht bis acht für jedermann erreichbar. Zu Hause aber gab es nur eine Geheimnummer. Das hatte Erna damals durchgesetzt, als sie von dem schwarzen Schaf der Schmiedinger-Familie erfahren hatte. »Nicht, dass uns ein solchener am End noch eines Tages ins Haus schneien tät und dann nix wie Scherereien macht.«

Und genau dieses Telefon mit der Geheimnummer hatte an einem trüben Novembertag um die Mittagszeit geklingelt, als Adolf sich gerade ein Spiegelei zu seinem Schinkenbrot briet und dabei wie so oft den köstlichen Eintöpfen seiner Frau nachtrauerte.

Seit Erna verschwunden war – das hörte sich eleganter an als »verlassen«, fand Adolf –, hatte niemand auf dieser Leitung angerufen. Hoffnungsvoll war er zu dem mit einem moosgrünen Brokatmäntelchen überzogenen Telefon gestürmt und hatte sich mit zitternder Stimme gemeldet: »Erna, bist’s du?«

»Justizvollzugsanstalt Straubing«, plärrte ihm eine Stimme entgegen. »Sprech ich mit Polizeiobermeister Schmiedinger Adolf?«

Noch bevor Adolf »Ja« sagen konnte, hatte er dieses dumpfe Gefühl gehabt, dass eine Katastrophe im Anmarsch war. Er beschloss, grundsätzlich mehr auf seine Gefühle zu achten, denn sein Gefühl hatte ihn damals nicht getrogen.

Der Beamte am anderen Ende der Leitung schien den Hörer weiterzugeben. Jemand räusperte sich und brüllte dann so laut ins Telefon, als ginge es darum, die Entfernung von Straubing nach Kleinöd zu überbrücken: »Servus. Ich wär’s, der Leopold! Der Leopold Schmiedinger. Du kennst mich, mir sind ja schließlich Vettern. Dürft ich auf B’such zu dir kommen?«

»Was möchtst du?«

»Horch mir halt zu! Ich muss auf den Schlag da raus. Die dürfen mich keinen Tag länger drinbehalten, und ich weiß überhaupts ned, wohin.«

Adolf nickte und brummte irgendwas und war sich noch im selben Moment sicher, dass er sich mit diesem Nicken und Brummen ein Ärgernis größeren Ausmaßes einhandelte. Und genauso war es dann ja auch gekommen.

Seufzend wandte er sich wieder seiner Statistik zu und beschloss, sich mit der Grafikfunktion zu befassen, um Balken- und Säulendiagramme der gelösten und ungelösten Verbrechen in Kleinöd zu erstellen. Die würden dann als aufschlussreiche Bilder die Wände seiner kleinen Polizeistation schmücken und das aufopferungsvolle Arbeitsleben eines Polizeiobermeisters dokumentieren.

Als er gerade darüber nachdachte, ob er auf die Rubrik Alkoholismus verzichten und stattdessen die vier unter diesem Vorzeichen festgehaltenen Fälle einfach als Körperverletzung zusammenfassen sollte (statistisch würde das nämlich so wirken, als habe er Unmengen von Streitigkeiten geschlichtet), läutete das Telefon.

Es war ein Notruf über die Eins-eins-null.