Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Obelisk Verlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

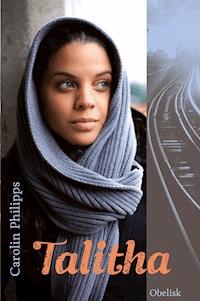

Nach ihrer Flucht aus Damaskus wird Talitha in einer deutschen Familie aufgenommen. Julia ist gleich alt, Mats älter als sie. Die Eltern stehen Talitha offen gegenüber, Mats aber stellt sich gegen alle Flüchtlinge im Land, besonders gegen Talitha. Niemand hätte gedacht, dass ausgerechnet er sich in sie verliebt … Talitha hingegen wartet auf ihren Fady, fährt ihn sogar heimlich in Wien besuchen. Doch so viel Zeit ist vergangen, so viel ist geschehen.Und Mats ist so nah. Talitha zwischen Apfelblüten und Jasmin, zwei Kulturen und zwei Männern, auf der Suche nach ihrem Platz.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 238

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Carolin Philipps

APFELBLÜTEN+ JASMIN

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationder Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internetunter http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Neue Rechtschreibung

© 2017 by Obelisk Verlag, Innsbruck Wien

Coverentwurf: h.o.pinxit

Alle Rechte vorbehalten

Druck und Bindung: Finidr, s.r.o. Český Těšín, Tschechien

ISBN 978-3-85197-863-6eISBN 978-3-85197-901-5

www.obelisk-verlag.at

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

DIE AUTORIN

Das Leben besteht aus zwei Teilen:die Vergangenheit – ein Traum;die Zukunft – ein Wunsch.

(arabisches Sprichwort)

„Warum, Talitha? Erklär es mir!“

Ich kann es nicht erklären.

Auf einmal war da diese schreckliche Wut.

Wut auf alles, auf mein Leben hier und auf …

Es macht keinen Sinn.

Ich kann es nicht erklären.

Ich weiß, was passiert ist, und ich weiß, dass ich es nicht verhindern konnte. Irgendwie war es nicht ich, die das gemacht hat, und doch war ich es.

„Warum, Talitha?“

Ich kann ihr nicht einmal in die Augen sehen. Ich schäme mich. Sie und ihre Familie haben mir geholfen, mich aufgenommen.

„Es muss doch eine Erklärung geben!“

Wenn überhaupt, würde es Jutta verstehen. Sie kennt meine Träume, seitdem ich vor zehn Monaten in ihre Sprechstunde gekommen bin. Jutta ist Traumtherapeutin am Krankenhaus. Sie betreut viele Kinder und Jugendliche, die alleine aus ihrer Heimat hierher geflüchtet sind.

„Versuch es wenigstens.“

Ich gehe seit sechs Monaten in die 10. Klasse eines Gymnasiums, kann das Meiste, was mein Leben hier betrifft, in Deutsch ausdrücken, lese mit Lexikon und ganz viel Zeit und Hilfe sogar Goethe, aber auf Juttas Frage nach dem

„Warum“ fehlen mir die Worte.

„Warum schreibst du es nicht auf? Auf Arabisch oder auf Aramäisch.“

„Und dann? Du kannst kein Arabisch.“

„Ja, aber ein Kollege von mir. Er kann es mir übersetzen. Schreib auf, was du im letzten Jahr erlebt hast, Talitha. Ich möchte es verstehen … ich muss es verstehen, weil ich dir sonst nicht helfen kann.“

Glaubt Jutta mir jetzt auch nicht?

Da ist sie wieder, diese Panik.

Muss ich wieder ins Gefängnis?

Oder schieben sie mich ab zurück nach Syrien, wo ich offiziell tot bin?

Am liebsten würde ich meinen Koffer packen und abhauen.

Ich habe alles kaputt gemacht.

„Schreib es auf!“ Das hatte auch meine Mutter zu mir gesagt. Damals in Budapest, als wir verzweifelt darauf warteten, dass der Zug nach Wien los fuhr, bevor sich die Grenzen nach Österreich und Deutschland endgültig schlossen.

„Fange die Angst in deinem Herzen und sperre sie in Worte ein“, hatte Mutter gesagt und mir mein Tagebuch in die Hand gedrückt.

Jetzt war es Jutta, die mich aufgefordert hat zu schreiben und die mir ein Buch in die Hand gedrückt hat. Auf die erste Seite hat sie zwei getrocknete Blüten geklebt: eine vom Jasmin, der mich an Damaskus erinnert, und eine von einem Apfelbaum im Alten Land, wo der Bauernhof von Oma Herta steht.

Beide Blüten sind wunderschön.

„Deine alte und deine neue Heimat …“ Sie schaute mich fragend an.

Ich nickte, weil ich ihr nicht wehtun mochte.

Mein altes Tagebuch ist schon lange vollgeschrieben. Im letzten Jahr habe ich nur in ein Schulheft Gespräche, die mir wichtig waren, Ereignisse, meine Gedanken, manchmal nur in Stichworten, manchmal in ganzen Sätzen notiert.

Jetzt soll ich alles genau beschreiben.

Und alles noch einmal durchleben.

Auch die Ereignisse, die ich lieber vergessen möchte.

Vergessen muss, damit sie mich nicht zerstören.

Aber Jutta hat recht: Ich will nicht noch einmal ins Gefängnis, und wenn es hilft, das zu verhindern, schreibe ich, auch wenn ich ihr nur die halbe Wahrheit sagen kann, weil ich ihr nicht wehtun möchte.

Wenn ich die ganze Wahrheit aufschreibe, zerstöre ich ihre Familie. Und das kann ich nicht machen, auch wenn ich dafür doch ins Gefängnis muss.

1

Ich liebe Jasminblüten. Vor allem ihren Duft. Sie erinnern mich an das Haus von Qashto, meiner Großmutter.

Der Duft von Jasmin begrüßte uns schon von weitem, wenn wir zu Beginn der Ferien aus Damaskus in die Berge nach Maalula kamen. Vor dem Haus stand Qashto, die uns fröhlich zurief: „Möge der Morgen sein wie Datteln und Milch“, und wir umarmten sie und antworteten: „Möge der Morgen duften wie Jasmin!“

Auch im Innenhof unseres Hauses in Damaskus gab es einen Jasminbusch, wie in allen Gärten der Stadt, aber nirgendwo dufteten sie so wie in Maalula bei Qashto. Zusammen mit ihren Butterkeksen mit Dattelfüllung, dem Tabouleh-Salat und den Kibbeh waren die Ferien dort wie Tage im Paradies.

Bevor wir zurückfuhren, atmeten wir ganz tief ein, als wollten wir den Duft mitnehmen in unseren Alltag.

Der Jasminduft begleitete uns in unsere Träume, bis er irgendwann zwischen Schule und Bombenalarm verflog und es Zeit wurde, nach Maalula zu fahren, um ihn zu erneuern.

Maalula, unser Paradies, bis zu dem Moment, als aus dem Paradies die Hölle wurde. Als die islamistischen Kämpfer der Nusra-Front in Maalula einzogen, Großmutter auf dem Weg zur Kirche töteten und der Rest meiner Familie dort flüchten musste.

Der Duft in meiner Nase ist schon lange verflogen. Es gibt nicht einmal mehr den Hauch einer Spur. Wenn ich heute die Augen schließe, wünsche ich mir eine Nacht ohne Träume. Denn in der Nacht besuchen sie mich, die Menschen, die ich verloren habe. Meine Großmutter, mein Bruder Simon, mein Vater, meine Mutter und Noah. Einige durch Tod, einige durch Grenzen, die uns getrennt haben und immer noch trennen.

Ich habe schöne Erinnerungen an sie, aber in meinen Träumen besuchen mich nur die Momente des Abschieds.

Trennung, Schmerz, Tod.

Ich habe auch über dieses Buch den Spruch von Qashto geschrieben, den sie damals in mein Tagebuch geschrieben hat. Meine Vergangenheit ist Traum und Alptraum zugleich. Wünsche habe ich genügend für die Zukunft. Aber vor der Gegenwart fürchte ich mich.

Es gibt zwei Talithas. Die eine lächelt, lernt, hat alles im Griff und wird dafür von allen gelobt und bewundert. „Nehmt euch ein Beispiel an Talitha! Sie ist stark und mutig. Sie wird es hier in Deutschland schaffen.“ Das ist die Tages-Talitha.

Und dann kommt die nächste Nacht und mit ihr die Nacht-Talitha. Sie ist das Gegenteil. Sie ist schwach, mutlos, verzweifelt. Sie liegt oft stundenlang wach, weil sie Träume und Erinnerungen fürchtet. Die Talitha, die manchmal glaubt, es wäre besser, gar nicht mehr weiterzuleben.

Und es gibt niemanden, der wie meine Großmutter sagt: „Talitha kum!“, so wie in der Bibel, als Jesus zu der toten Tochter des Vorstehers der Synagoge dasselbe sagte. „Mädchen, steht auf!“

Und sie stand auf und lebte.

Die Tages-Talitha fürchtet sich vor der Nacht, weil deren Waffen Angst und Tod sind. Nur der Tag kann die Dunkelheit besiegen – und auch das nur bis zur nächsten Nacht.

Jasminblüten und Apfelblüten – meine alte und neue Heimat?

Gibt es das? Neue Heimat?

Kann man den Duft von Jasmin gegen den von Apfelblüten tauschen?

Als ich im Oktober 2015 hierher kam, habe ich das noch geglaubt.

Und jetzt?

„Heimat ist kein Ort, den man zurücklässt. Heimat ist überall dort, wo deine Familie ist. Und wir haben doch uns.“ Wie oft hat Mutter das gesagt, immer und immer wieder, wie ein Gebet. Und am Ende hat sie uns sogar überzeugt, dass es mehr ist als ein Gebet.

Dabei war es schon von Anfang an eine große Lüge. Schon an dem Tag vor anderthalb Jahren, als meine Eltern unsere Flucht aus Damaskus beschlossen. Fort von den Bomben, die meinen Bruder Simon getötet hatten, fort von der Verfolgung durch die Shabiha, die Geheimpolizei der Regierung, die mich verhaftet und gefoltert hatte.

Es war eine Lüge, weil nur meine Eltern, mein Bruder Noah und ich über das Mittelmeer nach Europa fliehen sollten. Wir ließen den größten Teil unserer Familie, meine Großeltern aus Damaskus, meine Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen, zurück. Meine Familie ist groß, und seit dem Überfall auf Maalula haben sie bei uns in Damaskus gelebt.

„Wir sehen uns wieder, eines Tages, irgendwo!“, hat meine Cousine Zarah beim Abschied gesagt. Aber in ihren Augen konnte ich durch die Tränen die Wahrheit lesen: Es war sehr unwahrscheinlich, dass wir uns jemals wiedersehen würden. Sie ist mit mir in dieselbe Klasse gegangen, ist meine beste Freundin. Wir haben alles miteinander besprochen; sie war die Einzige, die wusste, dass ich mich in Fady, Simons Freund, verliebt hatte.

Auch mein Bruder Simon ist Teil unserer Heimat. Selbst jetzt noch, obwohl er seit zwei Jahren tot ist. Das Gleiche gilt für die anderen Toten in meiner Familie.

Sie alle sind meine Heimat.

Ist Heimat teilbar, wie eine Rechenaufgabe?

Kann Heimat an zwei Orten sein?

Zweimal eine halbe Heimat?

Ich weiß es nicht. Und vor sechs Monaten haben wir darüber nicht nachgedacht. Wir mussten einfach weg.

Manchmal denke ich, was wäre wenn … Wenn wir damals auf dem Basar Fady nicht kennen gelernt hätten. Dann hätten er und Simon nicht die Fotos der Zerstörungen und der unmenschlichen Lebensbedingungen im Stadtteil Yarmouk an ausländische Zeitungen weitergeleitet.

Würde Simon dann noch leben?

Dann hätte ich nicht versucht, mit Fady seine Arbeit fortzusetzen, dann wäre ich nicht aufgeflogen und von der Shabiha verhaftet und gefoltert worden.

Aber dann hätte ich mich auch nicht in Fady verlieben können, dann hätte ich nicht von einem Leben mit ihm irgendwo in Europa träumen können. Falls er es schaffte, aus Istanbul hierher zu kommen.

Und auch meine Mutter, Noah und meinen Vater werde ich wiedersehen, irgendwann, irgendwo und irgendwie werde ich sie alle wiedersehen.

Das war die Hoffnung, die mir die letzten Monate morgens die Kraft gegeben hat, aufzustehen.

„Erinnere dich an gestern, denk an morgen, aber lebe heute.“ Dieser Spruch hängt bei Jutta im Wartezimmer. Jedes Mal, wenn ich dort saß und auf den Beginn der Therapiestunde wartete, habe ich ihn gelesen, wieder und wieder. Und mit Jutta darüber gesprochen. Aber noch immer ist mein Kopf gefüllt mit dem Gestern und der Angst vor dem Morgen, und darüber vergesse ich das Heute.

Damals dachten meine Eltern und ich nur an das Heute. Wir mussten weg, bevor sie mich, uns alle verhafteten. Ich war für alle, die mich schützen wollten, eine Gefahr. Gegen die Traurigkeit brauchten wir den Glauben an Mutters Gebet von der Heimat, die wir im Rucksack mitnehmen konnten, die in unseren Köpfen wohnte, solange wir uns hatten.

Als wir Vater an der ungarischen Grenze verloren, brach ein weiteres Stück Heimat ab. Das letzte Stück verlor ich mit Mutter und Noah an der österreichischen Grenze.

Jetzt gibt es nur noch mich.

Meine Heimat ist in viele Teile zerbrochen wie ein Puzzle, und wer weiß, ob es gelingt, die Puzzleteile irgendwann einmal wieder zusammenzusetzen.

Kann ich alleine meine Heimat sein?

2

Er hat mich einfach ausgelacht! Ich wollte doch nur für einen Tag Mutter und Noah in Salzburg besuchen. Es war am 23. September 2015. Zwei Wochen zuvor hatte ich Mutter und Noah im Gewühl an der ungarisch-österreichischen Grenze verloren. Vergeblich hatte ich auf sie in Deggendorf/Bayern gewartet. Als die Nachricht kam, sie seien in Salzburg, war ich glücklich.

„Wir kommen mit dem nächsten Bus!“, hatte Mutter versprochen.

Aber sie kamen nicht.

Stattdessen wurde die Grenze geschlossen, wie Wochen davor die Grenze nach Ungarn zwischen Vater und uns geschlossen wurde.

Ich habe einen der Wachmänner am Eingang zum Lager nach einem Bus oder Zug nach Salzburg gefragt. Er kam aus Saudi-Arabien, lebte aber schon viele Jahre in Deutschland und sprach Arabisch und Deutsch.

Als ich ihm von meinem Plan erzählte, hat er nur gelacht. „Du glaubst doch nicht, dass sie dich einfach so über die Grenze fahren lassen, damit du einen Besuch machen kannst? Und dann kommst du abends oder am nächsten Tag einfach zurück? Du hast keinen Reisepass, Mädchen. Du hast nur eine vorläufige Aufenthaltsgenehmigung, bis dein Asylverfahren durch ist. Und das gilt nur für Deutschland. Außerdem ist die Grenze dicht. Selbst wenn du rüber kommst, lassen die Deutschen dich nicht wieder rein.“

„Aber ich will doch nur …“

„Du willst es nicht verstehen, oder? Dies ist doch kein Wunschkonzert! Sei froh, dass du hier aufgenommen wurdest. Du bist Syrerin, also wirst du wohl Asyl bekommen. Und dann kannst du reisen. Aber bis dahin solltest du einfach nur froh und dankbar sein, dass du es bis hierher geschafft hast!“

Ich nickte und ging in die Stadt. Dort fragte ich mich durch bis zum Bahnhof. Mit dem Zug fuhr ich bis München. Je näher ich der Grenze kam, desto aufgeregter wurde ich. Noch heute würde ich Mutter und Noah wiedersehen.

Vom Bahnhof in München wollte ich mit dem Bus nach Salzburg weiterfahren. Die Züge fuhren ja nicht mehr.

Und da begann das nächste Problem. Mein Geld reichte nicht. Ich hatte gehört, dass viele Busfahrer Flüchtlinge so mitfahren ließen. Aber das galt offenbar nur für die Strecke Salzburg – München.

„Du bist ein Flüchtling?“, fragte mich der Busfahrer auf Englisch.

Als ich nickte, fuhr er fort: „Das glaube ich nicht. Flüchtlinge kommen über die Grenze hierher. Da habe ich auch schon welche mitgenommen.“

„Meine Mutter und mein Bruder sind in einem Lager in Salzburg. Sie wollten auch hierher, aber dann wurde die Grenze geschlossen.“

„Hast du einen Ausweis? Zeig mal her.“ Er studierte meine Aufenthaltsgenehmigung. „Das kann ich nicht machen. Damit kannst du nicht reisen. Da kriege ich nur Ärger. Und nun geh beiseite. Die anderen Fahrgäste wollen einsteigen.“

Aber ich wollte nicht aufgeben, so nahe am Ziel. „Ich sage einfach …“

In diesem Moment kam ein Polizist vorbei. „Alles in Ordnung?“

Der Busfahrer zeigte auf mich. „Sie will nach Salzburg, aber hat nur eine Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland. Ich darf sie nicht mitnehmen.“

„Sie will zurück nach Österreich?“

Ich nickte. „Nur für einen Tag …“

Da flippte der Polizist aus. „Was denkst du dir eigentlich?“ brüllte er mich auf Englisch an. „Wir alle stehen hier Tag und Nacht, machen Überstunden, damit das Chaos nicht noch größer wird! Und meine Kollegen an der Grenze auch. Die Grenze ist offiziell geschlossen. Da kommt keiner von euch mehr einfach so rein oder raus. Und das ist gut so! Zehntausende sind hier täglich angekommen. Ohne Pass … Bist du registriert? Asylantrag gestellt?“

Als ich nickte, fuhr er fort: „Und nun hast du es dir anders überlegt? Tja! Die Grenze ist dicht! Und selbst wenn du heimlich rübergehst, kommst du nicht einfach zurück.“

Das war mir inzwischen egal. Im Gegenteil. Das wollte ich ja sogar. „Dann bleibe ich eben in Salzburg.“

„Das geht nicht“, sagte der Polizist. „Die Österreicher haben auch genug Flüchtlinge. Du hast hier Asyl beantragt!! Wenn du Pech hast, schicken sie dich nach Griechenland zurück. Dublin-Abkommen. Schon mal was von gehört?“

Ich nickte. Vater hatte gesagt, dass jeder Flüchtling dort bleiben muss, wo er EU-Boden zum ersten Mal betreten hat. Aber er hatte auch gesagt, dass dies seit August nicht für Syrer galt. Sie konnten mich nicht dahin zurückschicken.

Und wenn doch?

Wenn diese Vorschrift auch schon wieder geändert worden war?

Das wäre furchtbar: Mutter und Noah in Österreich, ich in Griechenland und Vater irgendwo zwischen Slowenien und Ungarn.

Wir wollten doch nur zusammenbleiben, das war das Wichtigste. Und nun?

„Du wolltest nach Deutschland, und nun musst du hierbleiben“, schimpfte der Polizist weiter. „Von mir aus könnt ihr alle zurückgehen, dahin, wo ihr hergekommen seid. Aber dies Hin und Her geht gar nicht! Noch einmal: Die Grenze ist geschlossen!“

In diesem Moment geschah zum ersten Mal, was mich in den folgenden Monaten immer wieder verfolgte: Ich rutschte aus der Zeit.

Ich fiel und fiel, tiefer und tiefer, hinein in einen dunklen Fluss, der mich davonzog … schneller und schneller, bis er mich irgendwo in meiner Vergangenheit ans Ufer spuckte.

Die Grenze zu Ungarn. Eine riesige Rolle aus Stacheldraht. Dahinter Soldaten mit Schlagstöcken. Ein Loch im Zaun. Mutter, Noah und ich, die durchkrochen . Der Soldat, der mit dem Gewehr auf Vater zielte … Vaters letzte Worte: „Wir treffen uns in Budapest!“ Er kam nicht.

„Hey, Mädel, aufwachen. Es macht keinen Sinn zu warten. Du kannst nun mal nicht auf die andere Seite.“

Ich wollte doch nur Mutter und Noah besuchen. Seit zwei Wochen hatte ich sie nicht mehr gesehen. Und nun waren sie so nah und doch so weit.

„Du kannst heimlich rübergehen“, hatte meine neue Freundin Miriam aus dem Lager in Deggendorf gesagt.

Aber das war zu gefährlich.

Wenn sie mich erwischten, was dann?

Würde ich ins Gefängnis kommen?

Würden sie mich sogar nach Syrien zurückschicken?

Dort würde ich womöglich sofort wieder verhaftet.

Ich fuhr zurück nach Deggendorf ins Lager und war sehr froh, dass ich Mutter meinen Besuch nicht angekündigt hatte. So blieb wenigstens ihr die Enttäuschung erspart. Sie war ohnehin mit ihren Nerven am Ende, wegen Noah, der im Krankenhaus lag. Niemand wusste, warum er immer schwächer wurde.

Zurück im Lager traf ich auf Sabine, eine sehr nette Helferin, die mir schon mehrmals in den letzten Tagen geholfen hatte. Sie sprach ein wenig Französisch, so dass ich ihr die ganze Geschichte erzählen konnte.

Aber auch sie konnte mir keine Hoffnung machen. „Du bist hier erst mal in Sicherheit“, sagte sie, „und deine Mutter auch. Ihr seid nicht die einzige Familie, die getrennt wurde, du musst Geduld haben. Es wird alles gut, nur eben nicht heute und auch nicht morgen.“

Sie schlug vor, dass ich am nächsten Abend über ihr iPhone einen Facetime-Anruf machen könnte. Mit meinem Handy ging das nicht, und auch Mutter hatte kein Facetime auf ihrem.

Zum Glück war da noch Efrem, der Sohn von Vaters bestem Freund, der schon ein Jahr zuvor nach Salzburg geflüchtet war und nun in einer kleinen Wohnung mit anderen Flüchtlingen lebte. Er kümmerte sich um Mutter und Noah, und er besaß ein Handy mit Facetime.

Als ich am nächsten Tag Mutters Gesicht sah, blieben mir die Worte im Hals stecken. Sie war sehr blass, mit tiefen Ringen unter den Augen, als hätte sie kaum geschlafen. Als sie von Noah erzählte, fing sie an zu weinen. „Niemand weiß, was mit ihm los ist. Das Fieber will einfach nicht fallen. Wir müssen hierbleiben, solange es ihm so schlecht geht.“

Das verstand ich natürlich, auch wenn ich traurig war. Ich hätte sie so gerne berührt, sie in den Arm genommen und ihre Tränen weggewischt. Vielleicht war es doch keine gute Idee mit dem Facetime-Anruf.

„Mach dir keine Sorgen“, sagte ich. „Wir sind so weit gekommen, und die paar Wochen, bis wir uns wiedersehen können, schaffen wir auch noch.“

Mutter wollte nicht, dass ich alleine wartete. Ich sollte nach Hamburg zu meinem Cousin Rafi fahren, der bereits vor zehn Monaten aus Damaskus geflüchtet war. Ich sagte ihr nicht, dass Rafi immer noch keine Wohnung hatte, immer noch im Flüchtlingsheim lebte, obwohl er nach Hause ganz andere Sachen berichtet hatte.

„Vielleicht geht es schnell mit meinem Asylantrag. Drei bis sechs Monate heißt es. Und dann kann ich euch nach Deutschland holen“, sagte ich. „Dann wird alles gut.“

Sie schwieg und weinte leise weiter. Ihre nächsten Worte konnte ich kaum glauben: „Ich habe schon in Österreich Asyl beantragt. Weil ich Angst hatte, dass man Noah sonst nicht im Krankenhaus behandelt.“

Sie hatte in Österreich Asyl beantragt, ich hatte mich in Deutschland registrieren lassen und einen formalen Asylantrag gestellt, weil wir uns hier doch alle treffen wollten.

In Hamburg. Vater, Mutter, Noah und ich.

Weil Rafi schon da war. Ein Stück Heimat in der Fremde. Jemand aus der Familie, der uns helfen konnte, uns in der Fremde zurechtzufinden.

Und jetzt?

Ich konnte es nicht glauben. Das hieß: Solange die Asylverfahren dauerten – und das konnte viele Monate und wer wusste das schon genau, vielleicht sogar Jahre dauern –, konnte wohl keiner von uns den anderen besuchen.

Ich war verzweifelt.

Mutter, Noah und ich, wir waren jetzt nur noch drei Tropfen im riesigen Meer der Flüchtlinge und waren davon abhängig, was andere über unser Leben entschieden.

„Ich verstehe nicht, wo das Problem liegt“, meinte Efrem, der in dem Moment ins Zimmer kam. „Du bist doch erst 16, also minderjährig. Du musst nur einen Antrag stellen, dann kannst du nach Österreich, und hier werden eure Asylanträge als Familie bearbeitet.“

Und dann musste ich ihnen sagen, dass ich einen großen Fehler gemacht hatte. Als minderjähriger Flüchtling landet man in einem betreuten Wohnheim und bekommt einen Vormund vom Jugendamt, der alles entscheidet.

Ein fremder Mensch, der noch viele andere Flüchtlinge betreute und der womöglich verhinderte, dass ich mich, wann immer ich wollte, in den Zug setzte und einfach nach Salzburg fuhr.

So einen wollte ich nicht. Und darum hatte ich bei der Registrierung gesagt, dass ich schon 18 war, mein Geburtsdatum mit 4.9.1997 angegeben statt 1999.

Efrem war entsetzt. „Sie gilt nun als volljährig, und da sind die Regeln viel strenger“, erklärte er Mutter. „Ihr seid nun kein Härtefall mehr. Sie kann euch nicht nach Deutschland holen oder hierher kommen und in Österreich Asyl suchen.“

Mutter hatte sich, bevor sie Asyl beantragt hatte, auch schon erkundigt, ob ich, weil ich ja erst 16 war, nicht nach Österreich kommen könnte. Sie spricht Englisch und Französisch.

Die Frau, die ihren Asylantrag angenommen hat, kannte sich nicht aus. „Sie sehen ja, was los ist. Täglich kommen Tausende hier an. Wir sind alle Freiwillige. Wir wollen helfen, aber von Asylrecht habe ich keine Ahnung. Ist Ihre Tochter in Lebensgefahr?“

Als Mutter den Kopf schüttelte, sagte sie: „Na sehen Sie! Und das ist doch die Hauptsache. Ihre Tochter ist in Sicherheit, hat ein Dach über dem Kopf, bekommt genug zu essen. Was wollen Sie mehr? Jedenfalls für den Anfang. Alles andere wird sich finden.“

Die Dame hatte ja recht. Im Vergleich zu den letzten Wochen, die wir auf der Flucht zugebracht hatten, ging es uns gut. Die Bootsfahrt vom Libanon in die Türkei, von da mit einem Boot nach Griechenland, durch die Wälder Sloweniens, durch das Loch im ungarischen Grenzzaun, die Tage am Bahnhof in Budapest …

Und immer war die Angst unser Begleiter gewesen.

Angst vor den hohen Wellen in einem überfüllten Boot, Angst vor den Grenzpolizisten, die uns zurückweisen konnten, Angst vor den Banditen in den Wäldern, die nachts die Flüchtlinge ausraubten und auch vor Mord nicht zurückschreckten.

Diese Angst war vor der Grenze nach Österreich zurückgeblieben.

Die Dame sagte Mutter noch, sie solle in ein paar Wochen noch einmal kommen, wenn die Zahl der Flüchtlinge zurückgegangen sei. Und so war Mutter davon ausgegangen, dass sie mich in einigen Wochen nachholen konnte.

„Als Erstes muss Talitha ihren Ausweis ändern lassen“, meinte Efrem.

„Dafür braucht man Beweise“, murmelte ich. „Mein Zeugnis zum Bespiel. Mutter, du hast das doch schon dem Beamten gegeben, und der hat ein Fax nach Deggendorf geschickt. Das Fax hat nicht ausgereicht. Um so einen offiziellen Ausweis zu ändern, brauchen sie ein Originaldokument. Es gibt viele Flüchtlinge, die sich als minderjährig ausgeben, weil sie dann nicht zurückgeschickt werden und bessere Bedingungen bekommen. Und ich hatte auch noch gesagt, dass ich 18 bin. Nun glauben sie, ich habe meine Meinung geändert, nachdem ich erfahren habe, dass es viel besser ist, minderjährig zu sein. Abgesehen davon, dass man nicht zurückgeschickt wird, bekommt man eine Schulausbildung, muss nicht in den großen Lagern leben. Du musst mein Originalzeugnis schicken lassen. Hast du es noch nicht abgegeben?“

Mutter schüttelte den Kopf. „Das hat mir keiner gesagt.“ Sie versprach aber, sich sofort darum zu kümmern. „Und dann lasse ich eine Kopie machen, falls es verloren geht.“

Darüber durfte ich gar nicht nachdenken, denn die Kopie würde ja nicht ausreichen, genauso wenig wie das Fax.

„Wenn die Hoffnung nicht wäre, würde das Leben aufhören“, versuchte meine Mutter, die immer irgendwelche Sprichwörter auf der Zunge hat, mich zu trösten.

Und meistens gelang ihr das auch.

Aber diesmal konnte ich in ihren Augen sehen, dass sie selber nicht daran glaubte. Wir waren in Sicherheit, wir hatten keine Angst mehr vor der Shabiha. Aber wir hatten unser großes Ziel, zusammen ein neues Leben zu beginnen, komplett verfehlt.

Wir konnten beide nur noch weinen.

3

Es war im Zug zwischen Würzburg und Hamburg, als ich Mats das erste Mal sah. Am Bahnhof in Plattling hatten mit mir über 100 Flüchtlinge den Zug gestürmt. Die Blicke der anderen Fahrgäste zeigten, dass sie das nicht gut fanden.

Schon auf dem Bahnsteig gab es zwei Gruppen. Vielleicht zwanzig deutsche Fahrgäste und uns. Wir standen getrennt voneinander.

Blicke gingen hin und her.

Misstrauisch, neugierig, ängstlich.

Wir Flüchtlinge trugen alle einen Rucksack auf dem Rücken und einen Zettel in der Hand, auf dem der vorgegebene Reiseplan aufgeschrieben war. Wir bekamen bei der Registrierung unsere Reiseroute in das für uns vorgesehene Aufnahmelager irgendwo in Deutschland und eine Fahrkarte. Dann mussten wir uns alleine durchschlagen. Auf Englisch, mit Händen und Füßen fragten wir uns durch. Die meisten Reisenden waren hilfreich oder doch zumindest bemüht. Manche brachten uns sogar auf das richtige Gleis.

Manche aber waren richtig genervt.

Erst später erzählte mir Jutta, dass in dieser Zeit die Grenze zwischen Salzburg und München nicht nur für uns Flüchtlinge gesperrt war. Kein Zug fuhr. Man musste einen Umweg fahren über Passau oder Wels, was für die Fahrgäste, vor allem die Pendler zwischen München und Salzburg, viele Stunden Umweg bedeutete.

Wenn man seit Monaten froh ist, dass man überhaupt vorwärts kommt, und kein Zeitgefühl mehr hat, ist das lächerlich, aber für Menschen, die täglich zur Arbeit mussten, war das schon ärgerlich. Und da wir die Ursache für das Chaos waren, kann man verstehen, dass diese Menschen nicht sehr freundlich zu uns waren.

Im Zug wurde es noch schlimmer. Die Sitzplätze waren schnell weg. Auch die, die reserviert waren. Die meisten von uns kamen aus Ländern, wo es überhaupt keine Züge gibt und wenn, dann kann man die Plätze nicht reservieren. Man setzt sich dahin, wo Platz ist. Und das machten wir auch.

Bis dann die ersten Fahrgäste kamen, uns einen Zettel vor die Nase hielten und uns durch Handbewegungen klarmachen wollten, dass dieser Platz ihnen gehörte.

Das verstanden wir nicht. Es war so voll, auch in den Gängen standen und lagen die Leute. Nicht mal der Schaffner kam durch.

In Würzburg kamen neue Passagiere, auch eine Schulklasse, für die der Lehrer Plätze reserviert hatte. Plätze, die nun mit uns belegt waren. Der Lehrer redete mit seinen Schülern. Einige zogen brummelnd weiter auf der Suche nach neuen Plätzen.

Einer der Jungen, bestimmt 1.90 Meter groß und eine Art Anführer, fluchte laut. Mats hieß er. Der Lehrer redete auf ihn ein, aber dieser Mats wollte auf seinen reservierten Platz.

„Go away, you fucking bastard!“, schimpfte er auf den jungen Mann ein, der mir gegenübersaß und verschreckt zu ihm aufschaute.

Aber noch ehe er aufstehen konnte, packte Mats ihn und zerrte ihn hoch. Er schupste ihn, sodass der junge Mann taumelte. Dann setzte Mats sich und schaute sich triumphierend um.

Er machte mir Angst.

Alle anderen Flüchtlinge, auch ich, standen daraufhin hastig auf und verließen das Abteil mit der Schulklasse. Hinter uns johlten einige. Einige machten ein Victory-Zeichen. Hätte ich damals gewusst, dass ich Mats wieder begegnen würde, ich hätte noch mehr Angst gehabt.

Die anderen Fahrgäste schwiegen. Manche schüttelten den Kopf, wobei ich nicht wusste, ob sie uns meinten oder Mats. Andere beobachteten das Ganze schweigend und senkten den Blick wieder auf ihre Zeitungen, Bücher oder iPhones.

Ich setzte mich in den Gang zwischen zwei Waggons, wo auch schon andere saßen. Ich traute mich nicht mehr, nach einem anderen Platz zu suchen, aus Angst, ich würde wieder einen Fehler machen und auffallen.

Das aber wollte ich unbedingt vermeiden, denn ich war im falschen Zug, das wusste ich genau. Und so hoffte ich, dass kein Schaffner durch das Gewühl kommen würde. Nicht, dass sie sonderlich ärgerlich wurden, wenn sie sahen, dass mein Reiseplan keineswegs Hamburg als Endstation vorschrieb.

Im Gegenteil.

„This train Hamburg! You go Gießen. Go out next station!“ Sie malten mir auf, wann ich einen Anschlusszug nach Gießen bekommen würde, den Ort, in dem sich das Lager befand, dem ich zugeteilt war und der auf meiner Fahrkarte angegeben war.

Ich stieg dann auch jedes Mal aus, nahm aber den nächsten Zug nach Hamburg. So kam ich nur langsam Richtung Norden vorwärts, aber wenn ich etwas ausreichend hatte, dann war es Zeit.

Endlich war ich am Hamburger Hauptbahnhof.

Etwas hilflos stand ich auf dem Bahnsteig inmitten der anderen Flüchtlinge. Rucksack, müde Augen, ungeduscht. Helfer mit gelben und roten Westen wuselten hin und her, verteilten Getränke, Obst, Sandwiches, Decken und Spielzeug für die Kinder.