Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Die Entführung des Druiden Ägidius ist nur der erste Teil der geplanten Rebellion gegen den Hohen Rat, der das Volk seit Jahrzehnten unterdrückt. Angeführt durch den ehemaligen Tintenjägermeister Liberias kämpfen die Rebellen für ein würdiges Leben, und versuchen sich gegen die vier Mächte, die das Reich Atramento bedrohen, zu behaupten. Letzten Endes sind es jedoch zwei junge Tintenjägeranwärter, die mit ihrem Versprechen ein starkes und dauerhaftes Bündnis schmieden und die unmenschliche Jagd nach den vier Zutaten der magischen Tinte für immer beenden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 252

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis:

Prolog

1. Aufruhr

2. Entscheidungen

3. Der Wettkampf

4. Erwachen

5. Aufbruch

6. Auf der Jagd

7. Forderungen

8. Getrennte Wege

9. Das Lager der Rebellen

10. Bewährungsprobe

Epilog

Prolog

Seine weit aufgerissenen Augen starrten in die undurchdringliche Schwärze, die ihn umgab. Die Angst, die ihm wie ein eisiger Schatten das Rückgrat empor kroch, lähmte ihn. Sein rasender Puls pochte derart heftig hinter seinen Schläfen, dass er Angst hatte, sein Schädel würde zerbersten. Seine Gegner hatten sich gegen ihn verbündet. Sie hatten ihn umzingelt und nun kamen sie unerbittlich näher.

Von Norden her streckte der Wandernde Gletscher seine eisigen Finger nach ihm aus und ließ das Blut in seinen Adern gefrieren. Tausende kleiner, spitzer Eissplitter prasselten auf ihn herab und hinterließen ihre blutigen Spuren auf seiner ungeschützten Haut, die sich, während sie erstarrten, zu bizarren Gebilden formten.

Aus dem Westen hallte das dumpfe Echo, das die riesigen Füße des Schluchtentrolls bei ihrem donnernden Aufprall auf den Boden hinterließen, durch die Dunkelheit. Nur noch wenige Schritte und der Troll würde ihn ohne zu zögern, wie eine reife Nuss, unter seiner hornigen Fußsohle zermalmen.

Von Osten her zischte Amygdalas Stimme ihm Drohungen ins Ohr, über Schmerzen, die er erleiden würde, sobald sie ihn in ihr Schattenreich gezogen hätte. Die reine Vorstellung der seelischen Qualen, die sie ihm zufügen würde, ließ seinen Magen rebellieren und er spürte, wie die ätzende Säure ihren Weg hinauf in seine Speiseröhre fand.

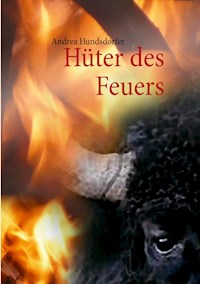

Am schlimmsten aber war das Gefühl der Ohnmacht gegenüber der tödlichen Gefahr, die sich direkt vor ihm befand. Der Blaue Drache wartete auf ihn, regungslos, blutrünstig, unberechenbar. Der unverwechselbare Schwefelgeruch, den man nie wieder vergaß, nachdem man ihn einmal eingeatmet hatte, stieg ihm in die Nase und raubte ihm beinahe die Sinne. Ein einziger Feuerstoß dieser geflügelten Bestie würde ausreichen, um ihn zu töten.

In diesem Moment verspürte er eine Todessehnsucht, der er sich nur allzu gerne hingeben würde. Er schloss die Augen, breitete die Arme aus, bereit die Strafe für seine jahrelange, gnadenlose Jagd auf seine vier Gegner anzunehmen, wenn damit nur endlich alles vorbei wäre.

Doch wie immer in diesen Momenten tiefster Verzweiflung und Selbstaufgabe, entfachte das halbe Amulett, das er an einem Lederband um den Hals trug, eine winzige Flamme der Hoffnung. Ihre Wärme breitete sich unaufhaltsam in seinem Körper aus und verlieh ihm ungeahnte Kräfte. Er ballte seine Fäuste und atmete tief ein. Sein gellender Schrei befreite ihn aus den Fängen seines Alptraums, und er erwachte.

1. Aufruhr

D as Klopfen an der dicken Eichenholztür klang fordernd und ungeduldig. Rudolfus legte seine Schreibfeder zur Seite und verschloss die kleine Phiole mit der tiefblauen Tinte sorgfältig, bevor er sie in der oberen Schublade seines Schreibtisches verschwinden ließ. Er nahm das soeben beschriebene Pergament und rollte es vorsichtig zusammen. Erneut klopfte es an der Tür, diesmal lauter, fordernder. Rudolfus ahnte bereits, wer dort draußen stand und ließ sich absichtlich mehr Zeit, als er tatsächlich benötigte. Er verstaute das wertvolle Schriftstück in der mittleren Schublade und schloss diese ab. Dann rieb er sich über die Stirn und massierte seine Schläfen, wie er es immer tat, wenn er sich sehr konzentrieren musste. Das Verfassen des Banns, der die Grenzen des Reiches Atramento schützte, hatte höchste Priorität. Seit der Benennung des Hohen Rates vor mittlerweile fast fünf Dekaden lag diese wichtige Aufgabe in seinen Händen. Niemand sonst kannte den Wortlaut des geheimen Textes, und Rudolfus hasste es, dabei gestört zu werden, wenn er diesen mit der dazu extra angefertigten Tinte niederschrieb.

Wenn er eines jetzt überhaupt nicht gebrauchen konnte, dann war das eine weitere Auseinandersetzung mit Ilijas, dem jungen aufmüpfigen Berichterstatter, denn zweifelsohne war er es, der draußen vor der Tür stand und unmissverständlich um Einlass bat. Rudolfus fluchte leise vor sich hin. Warum habe ich gerade heute meinem Sekretär freigegeben, dachte er. Der hätte Ilijas bereits im Vorzimmer abgefangen und die Angelegenheit für ihn erledigt. Rudolfus kannte den jungen Mann inzwischen gut genug, um zu wissen, dass dieser nicht aufgeben würde, bevor er ihm Zutritt gewährte. Und so kam er ihm mit einem »Herein« zuvor, bevor Ilijas das Türblatt ein weiteres Mal mit seiner Faust malträtieren konnte.

Ilijas

Sofort wurde die Tür aufgestoßen und der junge Schreiber stürmte ungestüm herein. Ohne Umschweife kam er auf sein Anliegen zu sprechen.

»Mein Artikel über den Aufstand im Westen ist nicht veröffentlicht worden«, sagte Ilijas mit bebender Stimme.

»Ich hielt das nicht für ratsam«, entgegnete Rudolfus, bemüht seiner Stimme einen beruhigend Ton zu geben, um so dem Hitzkopf gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen. »Es gab einen Toten und mehrere Verletzte«, beharrte Ilijas.

»Gerade deshalb hielt ich es für angebracht, das Volk nicht unnötig zu beunruhigen.«

»Aber sollte es denn nicht die Wahrheit erfahren?«, fragte Ilijas. Im selben Moment verfluchte er sich für den fatalen Fehler, seine Forderung als Frage formuliert zu haben. Und natürlich nahm Rudolfus dieses unverhoffte Geschenk dankbar an.

»Grundsätzlich stimme ich dir zu, Ilijas«, begann Rudolfus versöhnlich und senkte die Stimme, »aber bist du dir bewusst, was wir mit solchen Berichten anrichten könnten?«

Immer noch wütend über seinen ungeschickten Gesprächsauftakt biss sich Ilijas auf die Lippen und blieb für einen Moment stumm. Auch dieses Zögern nutzte Rudolfus umgehend aus, um den Spieß endgültig umzudrehen.

»Das Volk könnte unruhig werden, ja vielleicht in Panik verfallen, und dann? Willst du dafür verantwortlich sein, wenn es zu Tumulten kommt und es dabei weitere Verletzte gibt?«

Ilijas schüttelte den Kopf, und Rudolfus wähnte sich bereits am Ziel.

»Siehst du, deswegen habe ich mich gegen eine Veröffentlichung entschieden.«

»Aber, das Volk hat ein Recht auf die Wahrheit«, begehrte Ilijas erneut auf, doch Rudolfus´ Geduld war mittlerweile erschöpft. Er erhob sich und umrundete seinen Schreibtisch.

»Die Wahrheit, sie hat so viele Gesichter.«

»Aber ich habe es mit eigenen Augen gesehen.«

»Wie lange warst du vor Ort? Einen Tag, oder zwei?«

Ilijas senkte für einen Moment den Kopf, bevor er ihn erneut hob und Rudolfus trotzig anstarrte.

»Lange genug, um mitzubekommen, dass das Volk aufbegehrt.«

»Das Volk, oder nur eine Handvoll Unzufriedener, denen wir es ohnehin nie Recht machen können?«, konterte Rudolfus.

»Aber, vielleicht werden es mehr, und dann…«

»Dann, lieber Ilijas, dann werden wir uns des Problems annehmen.«

»Aber…«

Rudolf hob gebieterisch die Hand und Ilijas verstummte.

»Genug jetzt! Ich habe meine Entscheidung getroffen und ich untersage dir, mit deinen vagen Vermutungen an die Öffentlichkeit zu treten. Habe ich mich unmissverständlich ausgedrückt?«

Ilijas` Nasenflügel bebten. Ich habe versagt, wieder einmal. Egal welche Argumente ich auch vorbringe, ganz gleich was ich gesehen habe, gegen Rudolfus komme ich nicht an. Nun muss ich es sogar zulassen, dass er mir väterlich die Hand auf die Schulter legt und mich wie ein ungezogenes Kind Richtung Tür schiebt. Am liebsten würde ich den alten Mann grob von mir stoßen und ihm meine Verachtung ins Gesicht brüllen, doch damit würde ich das Ende meiner Karriere als Berichterstatter besiegeln.

»Mach dir keine Gedanken mehr, es ist alles in bester Ordnung.«

Mit diesen Worten verabschiedete Rudolfus den ungebetenen Gast und schloss die Tür. Er rieb sich erneut die Stirn, hinter der es zunehmend schmerzhafter pochte. Die Unterhaltung hatte ihn Kraft gekostet, die er gerne für andere Zwecke eingesetzt hätte. Es war nicht das erste Mal, dass Ilijas bei ihm vorstellig geworden war und sich über die Nichtbeachtung seiner Artikel beklagt hatte. Die letztendliche Entscheidung, welche Berichte in dem monatlich erscheinenden Schriften Spectulum Atramentos veröffentlicht wurden, oblag dem Hohen Rat, dessen Mitglieder sich jedoch auf das Urteil von Rudolfus verließen, sodass er quasi der alleinige Magister Censura über die Informationen war, mit dem die Bürger des Reiches versorgt wurden.

So wie Rudolfus den jungen Schreiber einschätzte, würde es nicht das letzte Mal gewesen sein, dass dieser aufbegehren und auf die Veröffentlichung seiner Berichte pochen würde. Erschöpft ließ Rudolfus sich in seinen Stuhl fallen. So kann es nicht weitergehen, entschied er, ich muss mir etwas einfallen lassen. Eine Degradierung wäre die gerechte Strafe für die Unverschämtheiten, die sich Ilijas mir gegenüber neuerdings herausnimmt, überlegte er. Ja, eine Versetzung ins Archiv der Schreibstube ist genau die richtige Antwort auf sein ständiges Aufbegehren. Ich werde den Störenfried schon zurechtstutzen und ihm seine Grenzen aufzeigen.

Natürlich war sich Rudolfus bewusst, dass er damit nur das kleinere der beiden Probleme löste. Schließlich hatte Ilijas ihn mit seinen Berichten über die Unruhen, die, allem Anschein nach, in letzter Zeit immer häufiger in den entlegenen Ortschaften des Reiches ausbrachen, ständig auf dem Laufenden gehalten.

Aber spiegelten diese Vorkommnisse wirklich die Stimmung des gesamten Volkes wider? Rudolfus bezweifelte das. In der Geschichte des Reiches, hatte es lediglich vereinzelte Aufstände von kleinen Banden gegeben, die die innere Sicherheit des Landes jedoch niemals ernsthaft in Gefahr gebracht hatten, und nie zuvor hatte es dabei Tote gegeben. Ebenso hatten sie zu keiner Zeit dazu geführt, dass er oder die anderen Mitglieder des Hohen Rates in Bedrängnis geraten waren. Noch immer standen Ignatius, Ägidius und er unangefochten an der Spitze Atramentos.

Und so soll es verdammt nochmal auch bleiben, dachte Rudolfus aufgebracht. Seine knorrige Faust krachte laut auf die Tischplatte seines Schreibtisches. Noch heute werde ich Ilijas` Versetzung in die Wege leiten. Rudolfus ergriff seine Schreibfeder, um für seinen Sekretär eine entsprechende Anweisung zu verfassen, als es erneut an der Tür klopfte. Auch dieses Klopfen, eher unaufdringlich und zögerlich, als wolle es nicht stören, konnte Rudolfus eindeutig einer Person zuordnen. Niemand anderer als der alte Druide stand vor der Tür und wartete geduldig auf die Erlaubnis, eintreten zu dürfen.

»Ägidius, mein alter Freund, tritt näher. Ich habe dich bereits erwartet.«

Während er ihn einlud, Platz zu nehmen, holte Rudolfus das Pergament aus der Schublade hervor und entrollte es auf der Tischplatte.

Ägidius

»Ah, ich sehe, du hast den Text bereits verfasst«, bemerkte Ägidius erleichtert, doch Rudolfus schüttelte den Kopf.

»Noch nicht ganz. Ich war gerade dabei, als… ach lassen wir das«, winkte er ab und strich das Pergament glatt. Alle vier Wochen musste der Bann, der das Reich vor den Bedrohungen jenseits der Landesgrenzen schützte, erneuert werden. Denn es gab vier mächtige Gegner, die seit Anbeginn der Zeit das Land immer wieder heimsuchten und nur darauf sannen, es zu verwüsten und die Bewohner zu töten.

Der Wandernde Gletscher, der regelmäßig seine gewaltigen Fluten über das Land strömen ließ und alles, was sich ihm dabei in den Weg stellte, einfach überspülte und mit fortriss, um anschließend alles unter einer dicken undurchdringlichen Schicht aus Eis zu ersticken.

Der Steintroll des Schluchtengebirges, der riesige Felsen und Gesteinsblöcke auf die Dächer von Häusern, Ställen und Scheunen schleuderte, kaum dass die Bewohner diese mühselig instandgesetzt hatten. Der Troll hörte nie auf zu wüten bis alles in Schutt und Asche lag.

Amygdala, das körperlose Schattenwesen aus dem Osten, das sich des Nachts in die Gedanken und Träume der Bewohner schlich, um deren Ängste als Schreckensbilder in die Köpfe der Schlafenden projizierte, sodass diese schreiend und schweißgebadet aufwachten.

Am schlimmsten aber suchte Indigo, der Blaue Drache, das Land heim. Bei seinen gefürchteten Angriffen schlugen seine gewaltigen Feuerstöße breite Schneisen durch Wälder, Felder und Dörfer und hinterließen dabei nur verbranntes, totes Land. Der beißende Schwefelgeruch, der dieses Untier umgab, hing noch tagelang in der Luft und machte das Atmen zur Tortur. Aber damit nicht genug. Nie beendete der Drache seine Angriffe, ehe sein Blutdurst gestillt war. Bei seiner Wahl machte er keinen Unterschied zwischen einem Stück Vieh oder einem Menschen.

Erst dem jungen Rudolfus und seinen Gefährten war es damals nach langen und erbitterten Kämpfen gelungen, diese vier Gegner in ihre Schranken zu weisen und die entscheidende Wende für das ganze Land herbeizuführen.

Dabei hatte ihnen ein Zufall in die Hände gespielt.

»Wir hatten damals verdammtes Glück«, sinnierte Ägidius, der ein Talent dafür besaß, die Gedanken seines Gegenübers zu erraten.

»Ja, eine Portion Glück war letztendlich auch dabei«, stimmte Rudolfus dem Druiden zu und dieser lächelte. Ägidius wusste bereits, was nun folgen würde, denn er und Rudolfus hatten diese Unterhaltung schon so viele Male geführt.

»Aber vor allem Mut, Beharrlichkeit, eine hervorragende Beobachtungsgabe und das Wissen, um die ungeahnten Kräfte eines wirkungsvollen Banns.«

Mit dieser Aussage zielte Rudolfus auf die herausragenden Eigenschaften seiner damaligen Mitstreiter ab, die alle ihren Beitrag zur Befreiung des Landes geleistet hatten.

»Unser Mut, uns diesen Gefahren entgegenzustellen. Unsere Beharrlichkeit, nicht aufzugeben, ganz gleich, wie aussichtslos die ganze Sache schien. Ignatius´ Beobachtungsgabe, die Schwächen seiner Gegner zu erkennen und diese sofort zum eigenen Vorteil auszunutzen.«

Ägidius nickte bedächtig.

»Ich frage mich bis heute, wie er in dem ganzen Kampfgetümmel bemerkt hat, dass der Drache vor dem Schwert mit seinem eigenen Blut zurückgewichen ist. Niemandem sonst ist das aufgefallen.«

»Und somit war die Strategie geboren, unsere Gegner mit ihren eigenen Waffen zu schlagen.«

»Du meinst mit ihren Schwächen«, korrigierte ihn Ägidius.

»Richtig, und dann hat dein großes Stündlein geschlagen.«

»Na, na, du meinst unser.«

»Nun gut, deine magische Tinte, meine kraftvollen Worte.«

»Ein unüberwindbarer Bann, zum Wohle des ganzen Reiches.«

»Ein mächtiger Exponentius, fürwahr, mit einem kleinen Makel«, seufzte Rudolfus und brachte damit zum Ausdruck, dass, so gut der Bann sie auch in den letzten Jahrzehnten vor den Angriffen von jenseits der Grenzen bewahrt haben mochte, er doch so schwach war, dass er stetig erneuert werden musste. Egal wie dick Rudolfus die Worte auch schrieb, ganz gleich wie viel Tinte er dafür verbrauchte, die Buchstaben verblassten immer gleich schnell, und der Bann verlor seine Wirkung. Ebenso war es notwendig, die Zutaten für die magische Tinte immer wieder aufs Neue zu beschaffen, da auch sie nur begrenzt haltbar waren.

Bestand sie doch aus dem Schmelzwasser des Wandernden Gletschers, den Tränen des Steintrolls, dem Angstschweiß des Schattenwesens Amygdala und dem Blut des Blauen Drachen. Da dieses tiefblaue Blut den größten Anteil der magischen Tinte ausmachte, hatten sie ihr ebenfalls den Namen Indigo gegeben.

Ägidius räusperte sich und holte Rudolfus in die Gegenwart zurück.

»Wer wird sich dieses Mal Richtung Süden auf den Weg machen?«, fragte er neugierig und verscheuchte so auch den letzten Rest der Verärgerung, die Rudolfus eben noch gegenüber Ilijas empfunden hatte.

»Ich habe mich gestern mit Ignatius besprochen. Wir sind übereingekommen, dass wir Ramon diese Ehre zuteilwerden lassen wollen.«

Ägidius zog überrascht seine weißen, buschigen Augenbrauen hoch.

»Aha«, sagte er nur und Rudolfus hatte, wenn er ehrlich war, mit dieser Reaktion gerechnet. Er wog den Kopf sachte hin und her.

»Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber Ramon hat es verdient.«

»Du meinst, trotz…«

»Nein, gerade wegen seiner Verletzung.«

Der Tintenjägermeister, von dem die Rede war, hatte sich in seiner gesamten Dienstzeit, nie etwas zu Schulden kommen lassen. Er war den Mitgliedern des Hohen Rates treu ergeben und fühlte sich der Akademie tief verbunden. Die Dienstjahre, zu denen sich der alleinstehende Mann verpflichtet hatte, waren bereits abgeleistet. Nach dem spurlosen Verschwinden des Tintenjägermeisters Liberias vor gut zwei Jahren jedoch, hatte Ramon sich dazu bereit erklärt, weiterhin als Meister tätig zu sein. Dann, bei seiner letzten Reise mit dem ihm unterstellten Gesellen, hatte er diesen übermütigen Burschen vor den rasiermesserscharfen Krallen des Drachen retten müssen. Dabei war er selbst schwer verletzt worden. Seitdem zog Ramon sein linkes Bein etwas nach, und eine tiefrote Narbe verlief quer über seine rechte Gesichtshälfte.

Jaremias, der junge Geselle, wurde aufgrund seines Fehlverhaltens und dem mangelnden Gehorsam gegenüber seinem Meister, unehrenhaft aus der Tintenjägerakademie entlassen. Seine Chance, Meister zu werden, war somit für immer vertan.

»Ich denke, es wird seine letzte Reise gen Süden sein«, meinte Rudolfus.

»Hat er sich schon geäußert, was er nach Beendigung seiner aktiven Zeit als Tintenjäger zu tun gedenkt?«, fragte der Druide, doch Rudolfus schüttelte den Kopf.

»Als erfahrener Lehrmeister für die jungen Anwärter wäre er sicherlich ein Gewinn für die Akademie«, überlegte Ägidius laut. »Wo wir gerade davon sprechen, steht der Termin für den nächsten Wettkampf eigentlich schon fest?«

Rudolfus nickte. »Ignatius und ich haben den Jahrestag der Gründung unseres Reiches ausgewählt.«

»Ah, den Atramento-Tag«, meinte Ägidius und Rudolf nickte erneut.

»So bleibt uns genügend Zeit zur Vorbereitung der Aufgaben.«

»Wie viele Bewerber sind es in diesem Jahr?«

»Dreißig.«

Schon zum zweiten Mal an diesem Morgen zog Ägidius seine Augenbrauen hoch. Es hatte schon Jahre gegeben, in denen sich deutlich mehr junge Männer um die drei freien Plätze beworben hatten, die es alle fünf Jahre an der Tintenjägerakademie zu besetzen galt. Die Ausbildung an der Akademie war nur der erste von drei Schritten auf dem Weg zum begehrten Meistertitel. Diesen bekam man nur verliehen, wenn man das Studium und die Gesellenzeit von jeweils fünf Jahren erfolgreich absolviert hatte. Anschließend stellte sich jeder Meister für weitere zehn Jahre in den Dienst des Hohen Rates.

In dieser Zeit mussten sie sich immer wieder den vier Mächten stellen und ihnen die benötigten Zutaten zur Herstellung der magischen Tinte abjagen. Dabei mussten sie sich stets auf veränderte Situationen einstellen und sich immer wieder neue Strategien einfallen lassen, um ihre Gegner zu überlisten, denn ihre Kontrahenten wurden nicht müde, die Jäger ständig vor neue schier unlösbare Anforderungen zu stellen. Diesem permanenten Druck waren viele der Tintenjäger nicht gewachsen, und sie gaben schon nach wenigen Jahren auf. Nicht selten trugen sie seelische Schäden davon, von denen sie sich den Rest ihres Lebens nicht mehr erholten. Oder sie büßten Gliedmaßen ein, die sie im Kampf gegen die übermächtigen Gegner verloren. Nicht wenige von ihnen ließen ihr Leben.

Hatten sie jedoch ihre Dienstzeit vertragsgemäß beendet, standen den Meistern viele Türen offen. Sie konnten wählen zwischen einem ansehnlichen Stück Land, das sie nach eigenem Gutdünken bewirtschaften und verwalten konnten. Oder sie konnten einen Geldbetrag einfordern, der es ihnen ermöglichte, einen Handwerksbetrieb oder ein Geschäft zu eröffnen, um so ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Wer sich berufen fühlte, als Ausbilder an der Akademie tätig zu werden, konnte dies dem Hohen Rat kundtun, der dann in einer geheimen Wahl seine Entscheidung traf.

Doch die körperlichen Strapazen und seelischen Belastungen an einen Tintenjägermeister waren hoch und die Regeln hart. Quittierte ein Meister seinen Dienst vor Ablauf der vereinbarten Zeit, verfielen seine Ansprüche auf eine Entlohnung und er stand vor dem Nichts.

Das gleiche galt für die Studenten und Gesellen, die ihre Ausbildung abbrachen oder aufgrund von zu schwachen Leistungen, nicht in den Gesellen-, beziehungsweise Meisterstand erhoben wurden.

»Nun gut«, sagte Ägidius und erhob sich schwerfällig aus dem Sessel, »ich habe schon viel zu viel von deiner Zeit in Anspruch genommen.«

»Aber nein«, entgegnete Rudolfus höflich und erhob sich ebenfalls, um seinen Freund zur Tür zu geleiten.

»Wie sieht es mit deinem Vorrat an Indigo aus?«, fragte der Druide, während er bereits die Klinke der Tür hinunterdrückte.

»Keine Eile, mein Freund. Für diesen Bann sollte es noch reichen.«

»Gut, das verschafft mir ein bisschen Zeit, denn ich experimentiere gerade an einer neuen Rezeptur.«

Rudolfus lächelte wohlwollend. Ständig arbeitete Ägidius an neuen Rezepturen, aber wirkliche Verbesserungen hatte der Druide dabei noch nie erzielen können. Dazu kam, dass die kurze Haltbarkeit der Zutaten, ihm die Arbeit zusätzlich erschwerte. Die Tränen des Trolls und Amygdalas Angstschweiß mussten immer wieder mit dem Wasser des Wandernden Gletschers vermischt werden, um nicht zu verdunsten. Dadurch aber wurden die Zutaten mit der Zeit stark verdünnt und sie verloren an Wirkung. Am schwierigsten jedoch war es, das Blut des Blauen Drachen zu konservieren. In Verbindung mit anderen Flüssigkeiten setzte es sich oft ab oder bildete Klumpen. War es erst einmal geronnen, wurde es unbrauchbar. Immer wieder musste es umgerührt werden. Möbius hatte dazu zwar eine kleine mechanische Apparatur erdacht und angefertigt, aber auch diese musste täglich, gleich einem Uhrwerk, immer wieder aufgezogen werden.

Doch trotz all dieser Widrigkeiten schaffte es Ägidius stets, eine ausreichende Menge Indigo herzustellen. Einzig die Schreibfaulheit seines alten Freundes machte Rudolfus Sorgen. Mit der Begründung, doch alles im Kopf zu haben, lehnte der Druide es vehement ab, die Rezepturen, die er entwickelte, niederzuschreiben. Manchmal wünschte sich Rudolfus, Ägidius hätte wenigstens die ursprüngliche Zusammensetzung der magischen Tinte schriftlich festgehalten. Was wenn...? Rudolfus wollte diesen Gedanken gar nicht zu Ende denken.

Rudolfus schüttelte den Kopf, nachdem er die Tür wieder geschlossen hatte. Die beiden unerwarteten Besuche hatten ihn wahrlich eine Menge Zeit gekostet, dabei es gab noch so viel zu tun. Er streckte seinen schmerzenden Rücken durch und ließ die verspannten Schultern langsam nach hinten kreisen. Anschließend setzte er sich wieder an seinen Schreibtisch, nahm erneut die Feder zur Hand und begann endlich die Anweisung für seinen Sekretär zu verfassen.

Liberias war sich bewusst, dass seine treuen Anhänger nach gut zwei Jahren intensiver Vorbereitungszeit endlich losschlagen wollten. Ihre Ungeduld und ihr Groll gegen die Führung des Reiches wuchsen, was er sehr gut nachempfinden konnte. Sie alle hatten unter den Entscheidungen gelitten, die der Hohe Rat in seiner Allmacht und nach seinem Gutdünken traf. Dem einen war es verboten worden, im dem Waldstück zu jagen, in dem seine Familie schon seit Generationen für die Erhaltung des Gleichgewichtes beim Wildbestand gesorgt hatte. Dem anderen war ein Stück Land abgesprochen worden, das dieser zunächst mühsam urbar gemacht und dann über Jahre sorgsam und stolz bewirtschaftet hatte. Und nur, weil es einem Tintenjägermeister als Entlohnung für seine treuen Dienste übereignet werden sollte.

Völlig willkürlich wurde den Bewohnern des Reiches ihr Land oder ihre angestammten Rechte entzogen. Somit verloren sie die Möglichkeit, für sich und ihre Familien zu sorgen und standen von einem Tag auf den anderen vor dem Nichts.

Begehrten sie auf, hatte der neue Besitzer das Recht, sie zu bestrafen, und nicht selten machte er Gebrauch davon. Deshalb waren sie gezwungen, andere Wege zu finden, um sich und ihre Familien zu ernähren. Aus dieser Not heraus begannen einige von ihnen zu wildern, zu plündern, oder sich auf andere Art und Weise zu bereichern. Dermaßen an den Rand der Existenz gedrängt, hatten sie nichts mehr zu verlieren und scheuten auch vor der Anwendung von Gewalt nicht zurück.

In vielen langen und eindringlichen Gesprächen und unzähligen Zusammenkünften, hatte Liberias es geschafft, seine Anhänger davon zu überzeugen, dass sich ihre Wut gegen die Falschen richtete und es einen anderen Weg gab, ihre gerechtfertigten Forderungen durchzusetzen. Obwohl er als ehemaliger Tintenjägermeister selbst jahrelang im Dienste des Hohen Rates gestanden hatte, vertrauten sie ihm und schließlich schlossen sie sich ihm an. Liberias wurde der Anführer der geheimen Rebellion gegen den Hohen Rat und gemeinsam würden sie den längst überfälligen Wandel herbeiführen.

2. Entscheidungen

Eleonora

»Musst du dich eigentlich immer so dreckig machen?«, fragte Eleonora ihren kleinen Bruder. Da Talou sie in diesem Moment mit seinen großen Augen reumütig anschaute, verwarf sie die Idee, ihn, samt seiner vor Dreck starrenden Kleidung, in der großen Pferdetränke hinter der Gaststätte zu baden, und zwar mit kalten Wasser! Schicht für Schicht zog sie ihn aus, bis nur noch ein blasser und viel zu dünner Kinderkörper übrigblieb, der vor Kälte bibberte. Schnell goss sie das heiße Wasser in den Waschzuber und überprüfte mit ihrem Ellbogen die Temperatur des Badewassers, bevor sie das Leichtgewicht hineinhob.

Während sie Talou von Kopf bis Fuß einseifte, ging Nora in Gedanken noch einmal alle Schritte ihrer geplanten Flucht durch. Bis zum Wettkampf um die begehrten Plätze an der Tintenjägerakademie waren es nur noch knapp zwei Wochen, und es gab noch so unendlich viel zu tun. Man wusste nie, welche Aufgaben es zu bewältigen galt. Man musste auf alles gefasst sein. Nora versuchte sich daran zu erinnern, welche Wettbewerbe es beim letzten Mal gewesen waren, um sich so gut wie möglich vorzubereiten. Nora fragte sich, wie sie das alles neben dem normalen Tageswerk schaffen sollte. Vor allen Dingen ohne dass ihre Mutter Verdacht schöpfte oder ihr irgendjemand auf die Schliche kam. Der Wettbewerb, der nur alle fünf Jahre stattfand, war allein den männlichen Erstgeborenen einer Familie vorbehalten. Mädchen waren nicht zugelassen. Doch damit wollte sich Nora nicht abfinden. Sie hatte nur dieses eine Ziel. Ich muss es tun, sagte sie sich, das ist meine einzige Chance, diesem Leben zu entkommen. Diesem Leben, das aus Arbeit bestand, vom ersten Sonnenstrahl am frühen Morgen bis tief in die Nacht, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Nur weil ER nicht mehr da war.

»Nora, traurig?« Die Frage ihres kleinen Bruders riss Nora aus ihren trüben Gedanken und augenblicklich nagte das schlechte Gewissen an ihr.

»Du redest Unsinn!«, entgegnete sie forscher, als sie beabsichtigt hatte und goss ihm einen Kübel Wasser über den Kopf.

Dich kleinen Dreckspatz werde ich am meisten vermissen, dachte sie, aber wenn du älter bist, wirst du mich verstehen. Außerdem mache ich das auch für dich. Während sie ihm die Haare wusch, schweiften Noras Erinnerungen zurück zu dem Tag, vor gut drei Jahren, an dem ihnen Ignatius mitgeteilt hatte, dass sie die Suche nach ihrem verschollenen Vater eingestellt hatten. Der Leiter der Tintenjägerakademie hatte ihrer damals hochschwangeren Mutter einen kleinen Geldbetrag zugesteckt, aber ansonsten mit den Schultern gezuckt und auf die Regeln der Akademie verwiesen, die, zu seinem Bedauern, keine Ausnahme zulassen würden. Ihr Mann hatte - aus welchen Gründen auch immer - seinen Dienst vor Ablauf der vereinbarten Zeit beendet. Somit verfielen seine Ansprüche auf die Entlohnung, und zwar unabhängig davon, wie verdient er sich in seiner bisherigen Dienstzeit gemacht hatte. An diesem Tag war Nora auf einen Schlag erwachsen geworden und nichts war mehr so, wie es hätte sein sollen.

»So, fertig! Raus aus dem Wasser, jetzt kommen deine Sachen dran.«

Nora hob Talou aus dem Wasser, hüllte ihn vom Kopf bis Fuß in das grobe Leinentuch und rubbelte ihn trocken. Dann hob sie ihn hoch und trug ihn hinüber in die Küche, weil das der einzige beheizte Raum im ganzen Haus war. Danach ging Nora zurück in die Waschküche und nutze das mittlerweile nur noch lauwarme Badewasser, um Talous Kleidung einzuweichen. In gut einer Stunde würde ihr Dienst im Schankraum beginnen. Nora schüttelte sich beim Gedanken daran.

Die schwere Arbeit an sich machte ihr nichts aus, und sie sah das Tragen der großen Tabletts mit den schweren Bierkrügen mittlerweile als gutes Muskeltraining zur Vorbereitung auf den Wettkampf an. Wären da nur nicht die lüsternen Blicke der Männer, die sie praktisch auszogen und die unzähligen dreckigen rauen Hände, die sich immer - natürlich rein zufällig - auf Noras Beine, ihr Gesäß oder ihren Rücken verirrten, während sie sich zwischen den Tischen und Stühlen der kleinen Kneipe ihrer Mutter hindurchschlängelte. Mit steigendem Alkoholspiegel der männlichen Gäste wurde es zunehmend schwieriger, diese Hände abzuschütteln und den gierigen Blicken mit einem Lächeln zu begegnen. Nur noch diese Woche, dachte Nora und atmete tief ein, dann werde ich mich als Nore Hooggeson auf den Weg machen, und das alles hier würde endlich ein Ende haben.

Theodor

»Schau dir diese unbändige Kraft an!«, sagte Theodor. »Ein Blitzstrahl reicht aus und alles ist erhellt.«

»Ja, für einen winzigen Augenblick und dann ist das ganze Spektakel schon wieder vorbei.« Theodor schüttelte lächelnd den Kopf. Seine Zwillingsschwester Isodora konnte seine Begeisterung für diese Urgewalt, die sich in diesem Moment in zackigen Linien im dunklen Nachthimmel entlud, überhaupt nicht teilen. Sie befanden sich, wie so oft nach dem gemeinsamen Abendmahl im Kreise der Familie, auf Isodoras Zimmer und unterhielten sich über die Geschehnisse des Tages. Draußen fegte ein Gewitter über das fruchtbare Tal, in dessen Mitte bereits seit Generationen das Anwesen derer zu Falkenprachts eingebettet lag.

»Ja, das stimmt«, gab Theodor zu, »aber stell dir nur mal vor, wir könnten diese Energie kontrollieren!«

»Du bist ja schon genauso verrückt wie Möbius«, sagte seine Schwester und lachte.

»Nicht verrückt, fasziniert«, erwiderte Theodor und lachte ebenfalls. »Aber im Ernst, du glaubst gar nicht, über was er sich so alles Gedanken macht«, fuhr Theodor fort und Isodora stöhnte, da sie bereits ahnte, was nun kam. Möbius, seines Zeichens Ausbilder für Technik an der Tintenjägerakademie und Wissenschaftler aus Leidenschaft, war schon immer ein gern gesehener Gast im Hause der Falkenprachts. Seit dessen ersten Besuch vor vielen Jahren, war ihr Bruder ein begeisterter Zuhörer und ein großer Bewunderer dieses Mannes geworden. Möbius hatte Theodor ein kleines Modell der Apparatur geschenkt, mit der in der Akademie das Blut des Drachens ständig in Bewegung gehalten wurde, um es vor dem Verklumpen zu bewahren. Theodor teilte die Begeisterung des Meisters für alles Technische und deshalb hing er an dessen Lippen, wann immer dieser ihm von seinen Beobachtungen erzählte oder ihn an seinen Überlegungen teilhaben ließ.

Darum ließ Isodora ihren Bruder gewähren und heuchelte Interesse, indem sie ihn erwartungsvoll anschaute.

»Erst neulich haben wir uns darüber unterhalten, warum einige Dinge schwimmen und andere untergehen.«

»Theo!« Diese Kurzform seines Namens nutzte Isodora immer, wenn er ihrer Meinung nach etwas Dummes gesagt oder getan hatte.

»Nein, warte! Urteile nicht zu schnell.«

Theo wandte sich vom Fenster ab und blickte sich im Zimmer um. Sein Blick blieb an der Waschschüssel hängen.

»Komm mit, ich werde dir etwas zeigen.«

Theodor nahm das Stück Seife und hielt es seiner Schwester vor die Nase.

»Schwimmt oder sinkt?«, fragte er.

»Sinkt.«

»Richtig… und falsch.«

»Theo!«, stöhnte Isodora erneut, doch ihr Bruder ließ sich nicht entmutigen.

»Nicht so ungeduldig.« Theodor ließ die Seife ins Wasser fallen, und sie sank bis auf den Boden.

»Sinkt, sagte ich doch«, meinte Isodora.

Ihr Bruder nickte, fischte die Seife wieder aus dem Wasser und hielt sie einen Moment lang über die Kerze, die neben der Schüssel auf dem Waschtisch stand. Dann begann er die Seife zu kneten und formte eine flache Schale. Erneut stellte er seine Frage.

Diesmal zögerte Isodora. »Wahrscheinlich wird sie jetzt schwimmen.«

»Du sagst es«, bestätigte Theodor und legte die Seife vorsichtig auf das Wasser.

»Und, was lernen wir daraus?«

»Dass du ein verdammter Besserwisser bist.«

»Das, Schwesterherz, ist nichts Neues«, meinte Theo und stolzierte vor Isodora auf und ab, so wie Möbius es immer tat, wenn er etwas Wichtiges zu verkünden hatte.

»Aber wir merken uns«, imitierte er dabei Möbius´ Stimme, »ein Gegenstand gleichen Werkstoffs kann unterschiedliche Eigenschaften haben.«

»Du hast auch unterschiedliche Eigenschaften«, unterbrach ihn Isodora, »und ich werde sie alle vermissen.«

Ihr fröhliches Geplänkel war nun doch bei dem Thema gelandet, das sie den ganzen Abend über tunlichst vermieden hatten.

»Ich wünschte, ich müsste nicht gehen«, sagte Theodor.

»Du hättest dich bei der Geburt eben nicht vordrängeln sollen.«

»Hätte ich damals schon gewusst, welche Last auf den Schultern des Erstgeborenen dieses Hauses lastet, hätte ich dir sehr gerne den Vortritt gelassen.«

»Hätte ja auch nichts genutzt«, erwiderte Isodora, »ich bin ja nur ein Mädchen.«

Sie seufzte tief.

»Du glaubst gar nicht, wie oft ich dich darum schon beneidet habe.«

»Du machst Scherze!«

»Ja, nein, ich meine…«