Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

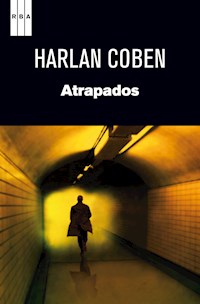

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

Haley McWaid es la hija adolescente de la que cualquier padre se sentiría orgulloso: una chica responsable, una estudiante aplicada y buena deportista. Por eso, cuando una mañana su madre descubre con sorpresa que no ha dormido en casa, la primera reacción es de extrañeza y la segunda de pánico. El paso del tiempo provoca que la familia se tema lo peor. Casos como el de Haley llaman la atención de la periodista Wendy Tynes, que trabaja en un programa de televisión centrado en localizar por internet a pedófilos, engañarlos y atraparlos con las manos en la masa. El próximo objetivo de Wendy es Dan Mercer, un trabajador social que ayuda a adolescentes con problemas. La rápida emisión del programa que acusa a Dan de pedófilo arruina su vida, a pesar de que él proclama desde un principio su inocencia. Pero tal vez en esta ocasión Wendy se haya precipitado a la hora de actuar, porque los indicios que apuntan a la culpabilidad de Dan son realmente débiles. Con su nueva novela, Harlan Coben sigue demostrando que es un maestro en el arte de contar atractivas y complejas historias llenas de giros inesperados, y protagonizadas por personajes cotidianos que se ven inmersos en una serie de acontecimientos excepcionales.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 496

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Título original: Caught

© Harlan Coben, 2010

© traducción de Ramón de España, 2012

© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2013.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

REF.: OEBO302

ISBN: 978-84-9006-775-8

Conversión a libro electrónico: Víctor Igual, S. L.

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.

Índice

Portada

Créditos

Dedicatoria

PRÓLOGO

PRIMERA PARTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

PARAANNE,

DELTÍOMÁSAFORTUNADO

PRÓLOGO

Sabía que abrir esa puerta roja destruiría mi vida.

Sí, suena melodramático y tremendista, cosas que intento evitar, y la verdad es que no había nada especialmente amenazante en esa puerta roja. De hecho, la puerta en cuestión era de lo más normal, de madera y con una estructura de cuatro paneles, como las que encuentras en tres de cada cuatro casas de las afueras, con la pintura gastada, un picaporte a la altura del pecho, que nadie ha utilizado jamás, y una cerradura metálica.

Pero mientras caminaba hacia ella, bajo la escasa luz de una farola distante que apenas me iluminaba el trayecto, el oscuro sendero parecía dispuesto a tragárseme entero, y no se me quitaba de encima una sensación de desgracia inminente. Cada paso que daba me costaba un gran esfuerzo, como si no recorriera una acera agrietada, sino un cemento aún fresco. Mi cuerpo exhibía los síntomas clásicos de una amenaza latente. ¿Se me helaba el espinazo? Pues sí. ¿Se me estaban erizando los vellos? También. ¿Picores en la base del cuello? Ahí estaban. ¿Cosquilleo en el cráneo? Por supuesto.

La casa estaba totalmente a oscuras, sin una sola luz. Chynna ya me había prevenido. Pero ese domicilio se me antojaba demasiado mono, a la par que excesivamente anónimo. Por algún motivo, eso me molestaba. Y además, la casa estaba aislada al final de un callejón sin salida, agazapada en la oscuridad como si así mantuviese a distancia a los intrusos.

No me gustaba.

No me gustaba lo más mínimo, pero eso es a lo que me dedico. Cuando Chynna me llamó, yo había acabado de entrenar al equipo de baloncesto de cuarto grado de Newark. Mi equipo, compuesto por chavales que, al igual que yo, procedían de familias de acogida (nos llamamos los Sin-Pas, diminutivo de sin padres, pues se nos da muy bien el sarcasmo), se las había apañado para cargarse su ventaja de seis puntos a dos minutos del final. En la cancha, como en la vida, los Sin-Pas no resisten muy bien la presión.

Chynna llamó mientras yo reunía a mis jóvenes saltarines para soltarles el rollo habitual tras el partido, que solía consistir en aportaciones tan trascendentales para sus vidas como: «Os lo habéis currado», «La próxima vez nos los cargamos» o «No olvidéis que tenéis un partido el jueves»; y acabando siempre con el grito de «¡A arrasar!», algo que no solemos conseguir jamás.

—¿Dan?

—¿Quién eres?

—Soy Chynna. Ven, por favor.

Le temblaba la voz, así que me despedí del equipo y subí al coche. Y ahora estaba aquí. Ni siquiera había tenido tiempo de ducharme, y el olor a gimnasio se mezclaba con el sudor del miedo. Bajé el ritmo. ¿Qué me estaba pasando?

Para empezar, debería haberme duchado. No sirvo para nada sin una buena ducha. Nunca lo he logrado. Pero Chynna se había mostrado muy insistente. Me había suplicado que estuviera allí antes de que nadie llegara a la casa. Por consiguiente, ahí estaba yo, con la camiseta gris empapada en sudor y enganchada al pecho, dirigiéndome hacia esa puerta.

Como muchos de los jóvenes con los que trabajo, Chynna tenía serios problemas, y puede que fuera eso lo que había disparado las alarmas. No me había gustado la voz que tenía al teléfono, pero tampoco me había contagiado el menor interés por todo el asunto. Respiré hondo y eché un vistazo atrás. En la distancia, podía discernir algunas señales de vida en esa noche de las afueras —luces domésticas, el fulgor de un televisor o de una pantalla de ordenador o la puerta abierta de un garaje—, pero en ese callejón sin salida no había nada, ni un sonido, ni un movimiento, solo algún susurro en la oscuridad.

Me vibró el móvil y me pegó un susto de muerte. Supuse que sería Chynna, pero no, se trataba de Jenna, mi exmujer. Le di al botón de responder y dije:

—Hola.

—¿Puedo pedirte un favor? —preguntó ella.

—Ahora ando algo ocupado.

—Solo necesito que me hagas de canguro mañana por la noche. Puedes traerte a Shelly, si quieres.

—Verás, Shelly y yo no estamos en nuestro mejor momento —le dije.

—¿Otra vez? Pero si es estupenda para ti.

—No llevo muy bien eso de conservar a las mujeres estupendas.

—A mí me lo vas a decir…

Jenna, mi adorable ex, se volvió a casar hace ocho años. Su nuevo marido es un reputado cirujano que se llama Noel Wheeler. Noel trabaja para mí como voluntario en el centro de adolescentes. Me cae bien y yo le caigo bien a él. Tiene una hija de un matrimonio anterior y, a medias con Jenna, una niña de seis años llamada Kari. Yo soy el padrino de Kari, y las dos chicas me llaman tío Dan. Soy el canguro habitual de la familia.

Ya sé que todo esto parece de lo más civilizado, y supongo que así es. Pero en mi caso podría tratarse únicamente de una cuestión de necesidad. No dispongo de nadie más —ni padres ni hermanos—, así que lo más parecido que tengo a una familia es mi exmujer. Los chavales con los que trabajo, a los que intento reivindicar, ayudar y defender, son mi vida, pero la verdad es que no estoy muy convencido de estar haciendo las cosas especialmente bien.

—Tierra llamando a Dan… —dijo Jenna.

—Ahí estaré —le dije.

—A las seis y media. Eres el mejor.

Jenna me envió un beso por teléfono y colgó. Me quedé un instante mirando el móvil y recordé el día de nuestra boda. Cometí un error casándome. Para mí, siempre es un error acercarme demasiado a la gente, pero no puedo evitarlo. Necesito poco para explayarme filosofando sobre que es mejor haber amado y perdido que no haber amado jamás. Aunque, en realidad, no creo que eso se ajuste a mí. Me temo que forma parte del ADN humano lo de repetir los mismos errores, incluso cuando deberíamos verlos venir. Así pues, aquí estoy yo, el pobre huérfano que consiguió llegar a lo más alto de su clase en una escuela pija, pero que nunca acabó de descubrir quién era. Suena cursi, pero yo quiero tener a alguien en mi vida. Lamentablemente, no parece ser ese mi destino. Soy un solitario que no desea serlo.

«Somos la basura de la evolución, Dan…».

Eso decía mi «padre» adoptivo favorito. Era un profesor universitario al que le encantaban los debates filosóficos.

«Piénsalo, Dan. A lo largo de la humanidad, ¿qué han hecho los más fuertes y los más listos? Ir a la guerra. Así fueron las cosas hasta el siglo pasado. Antes de eso, enviábamos a nuestros mejores representantes a pelear en el frente. Así pues, ¿quién se quedaba en casa y se reproducía mientras lo mejor de nuestra juventud moría en lejanos campos de batalla? Los cojos, los enfermos, los débiles, los corruptos, los cobardes… En definitiva, lo peor de cada casa. Y de ahí venimos genéticamente nosotros, Dan, tras milenios sacrificando a los que valen para mantener vivos a los inútiles. Por eso, todos somos basura, puros zurullos procedentes de siglos de malas gestaciones».

Pasé de la aldaba y golpeé suavemente la puerta con los nudillos. Cedió y se abrió una rendija. No me había dado cuenta de que estaba abierta.

Eso tampoco me gustó. Ahí había muchas cosas que no me gustaban.

De pequeño vi un montón de películas de terror, cosa extraña, pues la verdad es que las odiaba. Odiaba que me tirasen cosas encima. Y no podía soportar tanta sangre. Pero seguía viendo esas películas y se me hacía la boca agua ante la actitud previsiblemente imbécil de sus heroínas, y ahora volvía a ver mentalmente esas secuencias, aquellas en las que la susodicha heroína imbécil llama a una puerta, la puerta se abre y tú le gritas: «¡Corre, tía buena en bragas!», pero ella no se mueve, y tú no lo entiendes, y al cabo de dos minutos aparece el asesino y se la carga.

Debería largarme ahora mismo.

De hecho, estaba a punto de hacerlo, pero entonces recordé la llamada de Chynna, las palabras que había pronunciado, su voz temblorosa. Suspiré, me acerqué a la rendija y eché un vistazo al recibidor.

Oscuridad.

Bueno, basta ya de tonterías.

—¿Chynna?

Escuché el eco de mi voz. Yo esperaba un silencio absoluto. Eso sería lo siguiente, ¿no? Ninguna respuesta. Abrí la puerta un poco más, di un pasito hacia adelante…

—¿Dan? Estoy en la parte de atrás. Ven.

Era una voz apagada y distante. Eso tampoco me gustaba nada, pero ya no había manera de echarse atrás. Echarme atrás ya me había salido muy caro a lo largo de mi vida. Me deshice de las dudas. Sabía lo que me tocaba hacer ahora.

Abrí la puerta, entré y la cerré a mis espaldas.

En mi situación, otros se habrían traído una pistola o algún tipo de arma. A mí también se me había ocurrido, pero es algo que no va conmigo. Y ahora ya no era el momento de preocuparse por ello. No había nadie en casa. Eso me había dicho Chynna. Y si había alguien, pues ya me enfrentaría a esa evidencia en su momento.

—¿Chynna?

—Ve al salón, estaré ahí en un segundo.

La voz sonaba… extraña. Vi una luz al final del pasillo y me dirigí hacia ella. Oí un ruido. Me detuve y me puse a escuchar. Parecía agua corriente. Puede que una ducha.

—¿Chynna?

—Me estoy cambiando. Enseguida salgo.

Me colé en un salón en penumbra. Vi uno de esos interruptores que controlan la intensidad de la luz y pensé en darle hacia arriba, pero al final opté por dejarlo como estaba. Mis ojos se ajustaban rápidamente. La habitación tenía unas paredes de madera cutre que parecía tener más relación con el plástico que con ningún tipo de árbol. Había dos retratos de sendos payasos tristes con enormes flores en la solapa, de esos que se encuentran en tiendas donde rige el peor gusto posible. En el mueble bar había una enorme botella de vodka, abierta y de marca desconocida. Me pareció oír susurrar a alguien.

—¿Chynna? —dije en voz alta.

No hubo respuesta. Me quedé a la espera de más susurros. Nada. Eché a andar hacia la parte de atrás, hacia donde había oído el ruido de la ducha.

—Enseguida salgo —le oí decir a la voz.

Seguí adelante y me dio un escalofrío, pues cada vez estaba más cerca de esa voz. Podía oírla mejor. Y había en ella algo que se me antojó de lo más extraño: no se parecía en nada a la de Chynna. Me asaltaron tres sensaciones. Una, pánico. No era Chynna. Lárgate ahora mismo. Dos, curiosidad. Si no era Chynna, ¿quién coño era y qué estaba pasando? Tres, más pánico. La que me llamó por teléfono había sido Chynna, así pues… ¿qué le había pasado?

Ahora no podía salir pitando.

Di un paso más y fue entonces cuando todo ocurrió. Me dio un foco en toda la cara y me cegó. Trastabillé hacia atrás mientras me cubría el rostro con la mano.

—¿Dan Mercer?

Parpadeé. Voz femenina. Profesional. Tono grave. Y me resultaba extrañamente familiar.

—¿Quién está ahí?

De repente, había más gente en la habitación. Un tipo con una cámara. Otro con lo que parecía un micrófono de percha. Y la mujer de la voz familiar, una hembra impresionante vestida de ejecutiva y con el pelo castaño.

—Wendy Tynes, NTC News. ¿Qué haces aquí, Dan?

Abrí la boca, pero no me salía nada. Reconocí a esa mujer de un programa de televisión.

—¿Por qué has estado chateando de manera sexual con una niña de trece años, Dan? Tenemos tus comunicaciones con ella.

Era la que tendía trampas a los pedófilos y los grababa para que se enterara todo el mundo.

—¿Has venido para tener sexo con una niña de trece años?

Y entonces vi lo que estaba pasando allí y se me congelaron los huesos. Apareció más gente en la habitación. Productores, tal vez. Otro tío con una cámara. Dos polis. Las cámaras se acercaron. La luz se hizo más brillante. El sudor empezó a recorrerme la frente. Me puse a tartamudear, me lancé a negarlo todo.

Pero no había nada que hacer. Emitieron el programa dos días después. Lo vio todo el mundo. Y la vida de Dan Mercer, como ya había previsto yo cuando me acercaba a esa puerta, se fue a la ruina.

Cuando Marcia McWaid vio por primera vez la cama vacía de su hija no se sintió atacada por el pánico. Eso vendría después. Se había despertado a las seis de la mañana, demasiado pronto para un sábado, pero se sentía maravillosamente. Ted, su marido desde hacía veinte años, dormía apaciblemente a su lado. Boca abajo y con un brazo en torno a su cintura. A Ted le gustaba dormir con camiseta y sin calzoncillos. Desnudo de cintura para abajo. «Hay que dejar que se aireen mis amiguitos», solía decir con una mueca irónica. Y Marcia, imitando la costumbre adolescente de sus hijas, le respondía: «D-I» (Demasiada Información).

Marcia se deshizo de su abrazo y echó a andar hacia la cocina. Se preparó una taza de café con la nueva máquina Keurig. A Ted le encantaban esos chismes —los críos y sus juguetes—, pero tenía que reconocer que este era de cierta utilidad. Cogías la cápsula, la metías en la máquina y, zas, ya tenías un café. Marcia pasaba de las pantallas de vídeo, de los sistemas táctiles y de la conectividad sin cables, pero ese trasto le encantaba.

Habían acabado recientemente una ampliación doméstica: un dormitorio más, otro baño y una tronera de vidrio para la cocina. Ahora entraba el sol desde primera hora de la mañana, convirtiendo ese rincón de la casa en el favorito de Marcia. Se hizo con el café y el periódico y se sentó junto a la ventana, sobre sus propios pies.

Un leve atisbo del paraíso.

Se dedicó a leer el periódico y a disfrutar de su café. Poco después, debería revisar el horario. Ryan, que cursaba tercer grado, tenía un partido de baloncesto a las ocho en punto. Ted era el entrenador. Su equipo llevaba dos temporadas seguidas sin ganar nada.

—¿Por qué nunca ganan tus equipos? —le había preguntado Marcia.

—Porque selecciono a los chavales siguiendo un criterio muy estricto.

—¿Consistente?

—En lo simpático que sea el padre y lo buena que esté la madre.

Le había dado una colleja amistosa, pues cualquier preocupación que pudiera haberle suscitado ese comentario se desvaneció al ver a las madres que rondaban por allí y darse cuenta de que el hombre bromeaba. La verdad es que Ted era un gran entrenador, no en términos estratégicos, sino a la hora de tratar a los muchachos. Todos le querían y disfrutaban de su falta de competitividad, pues hasta los jugadores más carentes de talento, los que solían desanimarse a la largo de la temporada y acabar abandonando, aparecían cada semana. Ted consiguió incluso darle la vuelta a su favor a una conocida canción de Bon Jovi: «Conviertes la derrota en algo digno». Los chavales se reían y celebraban cada enceste: así es como deben ser las cosas cuando estás en tercer grado.

Su hija de catorce años, Patricia, tenía un ensayo para la función teatral, una versión resumida del musical Los miserables. Interpretaba varios papeles pequeños que le daban bastante trabajo. Y la hija mayor, Haley, la que iba al instituto, hacía unas «prácticas de capitana» para el equipo femenino de lacrosse. Dichas prácticas no tenían ningún tono oficial. Solo eran una manera de asomarse a la realidad del juego siguiendo las reglas marcadas por el instituto. No había entrenador, y la cosa era más bien una reunión juvenil para pasar el rato.

Como muchos padres de las afueras, Marcia mantenía con el deporte una relación de amor-odio. Sabía lo irrelevantes que eran a la larga las actividades deportivas, pero no podía evitar involucrarse en ellas.

Media hora de paz al inicio de la jornada. Eso era todo lo que necesitaba. Se terminó la primera taza de café, se hizo una segunda y pilló la sección de «Estilos de Vida» del diario. La casa seguía en silencio. Subió las escaleras para supervisar la situación. Ryan dormía de lado, con el rostro convenientemente enfocado hacia la puerta para que su madre pudiese reparar en cómo se parecía a su padre. El cuarto siguiente era el de Patricia, que también seguía durmiendo.

—¿Cariño?

Patricia se movió e hizo un ruidito. En su habitación, como en la de Ryan, daba la impresión de que alguien había colocado estratégicamente unos cartuchos de dinamita en los cajones, haciendo saltar su contenido por los aires. Había ropa tirada en el suelo, ropa a medio colocar en su sitio y algunas prendas colgando del armario cual caídos en una barricada de la Revolución Francesa.

—¿Patricia? Tienes ensayo en una hora.

—Ya voy —gruñó la chica con una voz que indicaba exactamente lo contrario.

Marcia se preguntaba a qué hora habría vuelto su hija a casa. Haley no estaba sometida a ningún tipo de toque de queda porque nunca había sido necesario imponérselo. Era mayor y responsable y nunca se aprovechaba de la situación. Marcia, cansada, se había ido a dormir a las diez. Ted, aunque estaba tan «cachondo» como de costumbre, no tardó mucho en seguirla. Estaba a punto de seguir adelante y pasar del asunto cuando algo, no supo exactamente qué, la empujó a poner una lavadora. Se encaminó hacia el baño de Haley. Sus hermanos menores, Ryan y Patricia, creían que «cesta» era un eufemismo de «suelo», o de «cualquier sitio menos la cesta», pero Haley, claro está, depositaba cada noche religiosamente en la cesta la ropa que había llevado ese día. Fue entonces cuando Marcia empezó a sentir un peso en el estómago.

La cesta estaba vacía.

El peso del estómago se incrementó cuando revisó el cepillo de dientes de su hija, y luego el lavabo y la ducha.

Todo estaba seco.

El peso seguía en aumento cuando Marcia le gritó a Ted, tratando de que no se le notara el pánico en la voz. Y así siguió cuando ambos se fueron en coche a las prácticas de capitana y se enteraron de que Haley no había aparecido. Continuó creciendo cuando llamó a las amigas de Haley, mientras Ted envió un mail generalizado y nadie supo decirle dónde estaba su hija. El peso siguió creciendo cuando llamaron a la policía local y esta, pese a las protestas de Marcia y Ted, sostuvo que Haley se había ido de casa y no era más que una cría dispuesta a quemar un poco de energía. Cuarenta y ocho horas después, cuando entró en liza el FBI, el peso del estómago era casi insoportable. Lo fue del todo al cabo de una semana, cuando seguía sin haber ninguna noticia de Haley.

Era como si se la hubiese tragado la tierra.

Pasó un mes. Nada. Pasaron dos. Sin novedad al respecto. Y entonces, finalmente, durante el tercer mes, hubo noticias… Y la piedra que le había crecido a Marcia en el pecho, la que no le dejaba respirar ni dormir por las noches, dejó de crecer.

PRIMERAPARTE

1

Tres meses después…

—¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, con la ayuda de Dios?

Wendy dijo que sí, subió al banquillo y miró a su alrededor. Se sentía como si estuviese en un escenario, algo a lo que, por otra parte, estaba acostumbrada al ser una reportera de televisión, pero esta vez la cosa no le hacía ninguna gracia. Echó un vistazo y vio a los padres de las víctimas de Dan Mercer. Cuatro parejas. Estaban ahí cada día. Al principio, traían fotografías de sus hijos, de esas víctimas inocentes, y las sostenían en alto, pero el juez se lo acabó prohibiendo. Ahora se mantenían sentados en silencio, mirando; y curiosamente, eso resultaba aún más inquietante.

El asiento era incómodo. Wendy ajustó la posición, cruzó las piernas, las descruzó y se quedó a la espera. Flair Hickory, el defensor de los famosos, se puso de pie. Wendy, no por primera vez, se preguntaba de dónde habría sacado Dan Mercer el dinero para permitirse un abogado así. Flair llevaba su habitual traje gris a rayas rosas, camisa rosa y corbata rosa. Cruzó la sala de una manera que podría describirse discretamente como «teatral», pero que se parecía más a los movimientos de un Liberace que hubiese perdido la vergüenza por completo.

—Señora Tynes —empezó, con una sonrisa de bienvenida. Eso formaba parte de su estilo. Sí, era gay, pero lo enfatizaba ante el tribunal como si fuese un imitador de Liza Minnelli—. Me llamo Flair Hickory y le deseo unos buenos días.

—Buenos días —dijo ella.

—Usted trabaja para un programa de televisión amarillista titulado Atrapado in fraganti, ¿no es cierto?

El letrado de la acusación, un hombre llamado Lee Portnoi, dijo:

—Protesto. Es un programa de televisión a secas. No hay base alguna para sostener la alegación de que se trate de un programa populachero o amarillista.

Flair sonrió.

—¿Quiere que aporte pruebas al respecto, señor Portnoi?

—No será necesario —intervino la juez Lori Howard en un tono de voz que ya indicaba cierta preocupación. Se volvió hacia Wendy—. Por favor, responda a la pregunta.

—Ya no trabajo para ese programa —declaró Wendy.

Flair aparentó sorpresa ante la noticia.

—¿No? Pero ¿sí había trabajado en él?

—Sí.

—¿Y qué ocurrió?

—El programa fue retirado de antena.

—¿Por falta de audiencia?

—No.

—¿De verdad? ¿Por qué, entonces?

—Señoría, todos sabemos por qué —dijo Portnoi.

Lori Howard asintió.

—Avance un poco, señor Hickory.

—¿Conoce usted a mi cliente, Dan Mercer?

—Sí.

—Y se coló en su domicilio, ¿no es así?

Wendy intentó sostenerle la mirada, tratando de no parecer culpable, sin saber muy bien cómo se hacía eso.

—No me parece una descripción muy ajustada.

—¿No lo es? Pues nada, señora mía, pretendo ajustarme lo máximo posible a la realidad, así que volvamos a empezar.

Recorrió la sala como si estuviera en una pasarela de Milán. Hasta tuvo la audacia de sonreírles a las familias de las víctimas. La mayoría se puso a mirar ostensiblemente hacia otro lado, pero uno de los padres, Ed Grayson, le lanzó una mirada asesina. Flair se quedó tan ancho.

—¿Cómo conoció usted a mi cliente?

—Apareció en un chat.

Flair enarcó las cejas de manera espectacular.

—¿De verdad? —dijo como si lo que acababa de oír fuese de lo más fascinante—. ¿Qué tipo de chat?

—Un chat para niños.

—¿Y usted estaba ahí en medio?

—Sí.

—Usted no es una niña, señora Tynes. Vamos a ver, puede que no sea mi tipo, pero hasta yo me doy cuenta de que es usted una adulta de sexo femenino y de muy buen ver.

—¡Protesto!

La juez Howard suspiró.

—¿Señor Hickory?

Flair sonrió e hizo una reverencia en señal de disculpa. Se trataba de ese tipo de cosas de las que solo él podía salir bien librado.

—Bueno, señora Tynes, cuando usted estaba en ese chat, se hacía pasar por una menor de edad, ¿correcto?

—Sí.

—Y luego se lanzaba a unas conversaciones destinadas a atraer a hombres interesados en mantener relaciones sexuales con usted. ¿Estoy también en lo cierto?

—No.

—¿Cómo que no?

—Siempre les dejo dar el primer paso.

Flair meneó la cabeza e hizo unos ruiditos de reprobación.

—Si me dieran un dólar cada vez que digo eso…

La sala en pleno se echó a reír.

—Tenemos las transcripciones, señor Hickory. Podemos leerlas y llegar a nuestras propias conclusiones —dijo la juez.

—Excelente precisión, señoría, muchas gracias.

Wendy se preguntaba por la ausencia de Dan Mercer, pero entendía por qué no estaba allí. Se trataba de una sesión dedicada a aportar pruebas y, por consiguiente, Mercer no sería interrogado. Flair Hickory confiaba en convencer a la jueza para que prescindiera del material espantoso, enfermizo y vomitivo que la policía había encontrado en el ordenador de Mercer y oculto por toda la casa. Si lo lograba —aunque todo el mundo pensaba que lo tenía muy difícil—, lo más probable era que el caso contra Dan Mercer se derrumbara y las calles recuperasen a un depredador chiflado.

—Por cierto —Flair se dirigió de nuevo a Wendy—, ¿cómo supo usted que era mi cliente el que estaba al otro lado de esa conversación en la red?

—Al principio no lo sabía.

—Ah, ¿no? ¿Y con quién creía estar hablando?

—No sabía su nombre. Es parte del asunto. En esos momentos, solo sabía que era un tío que andaba en busca de sexo con menores.

—¿Y cómo lo sabía?

—¿Perdón?

Flair trazó unas comillas en el aire.

—«Un tío que andaba en busca de sexo con menores», como usted dice. ¿Cómo supo que la persona en cuestión se dedicaba a eso?

—Como ha dicho la juez, señor Hickory, lea las transcripciones.

—Oh, ya lo he hecho. ¿Y sabe a qué conclusión he llegado?

Eso puso de pie a Lee Portnoi.

—Protesto. No nos interesan las conclusiones del señor Hickory. Que yo sepa, no es un testigo.

—Admitido.

Flair se retiró a su escritorio y empezó a hojear sus notas. Wendy echó un vistazo a la sala. Le ayudaba a concentrarse. Esa gente había sufrido mucho, y ella les ayudaba a buscar justicia. Por mucho que aparentase estar quemada o que dijera que lo suyo no era más que un trabajo, lo cierto era que todo aquello significaba mucho para ella: había hecho cosas buenas. Pero cuando su mirada se cruzó con la de Ed Grayson, vio algo ahí que no le gustó. Era una mirada airada, incluso retadora. Flair dejó a un lado los papeles.

—En fin, señora Tynes, permítame que se lo diga de esta manera: si una persona razonable leyera esas transcripciones, llegaría sin duda alguna a la conclusión de que uno de los participantes era una reportera de treinta y seis años y de muy buen ver…

—¡Protesto!

—… ¿o cree usted que alguien pensaría que aquello lo escribía una niña de trece años?

Wendy abrió la boca, la cerró y se quedó a la espera. La juez Howard le dijo:

—Puede contestar.

—Me hacía pasar por una cría de trece años.

—Ajá —dijo Flair Hickory—. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez?

—Señor Hickory… —le advirtió la juez.

—Lo siento, señoría, no lo he podido evitar. En fin, señora Tynes, si yo me limitara a leer esos mensajes, no podría saber que usted estaba mintiendo, ¿verdad? Pensaría que usted era realmente una niña de trece años.

Lee Portnoi empezaba a perder la paciencia.

—¿Y la pregunta?

—Ahora voy, cariño, así que presta atención: ¿fueron escritos esos mensajes por una niña de trece años?

—Preguntado y respondido, señoría —dijo Flair.

—Solo se trata de un sí o un no. ¿Era la autora de tales mensajes una niña de trece años?

La juez Howard asintió en dirección a la testigo.

—No —dijo Wendy.

—De hecho, como usted misma ha reconocido, se estaba haciendo pasar por una niña de trece años, ¿no es cierto?

—Así es.

—Y hasta donde usted sabe, la persona al otro lado de la comunicación también podía estar haciéndose pasar por un adulto en busca de sexo con menores. Ya puestos, igual podía estar usted hablando con una monja albina con herpes, ¿verdad?

—Protesto.

Wendy miró a Flair a los ojos.

—No fue una monja albina con herpes la que se presentó en casa de la niña buscando sexo.

Pero Flair no se arredró.

—¿De qué casa se trataba, señorita Tynes? ¿De la casa donde usted colocó sus cámaras? Dígame, ¿acaso vivía allí una menor?

Wendy no dijo nada.

—Haga el favor de responder a la pregunta —le indicó la juez.

—No.

—Pero usted estaba allí, ¿verdad? Puede que quien estaba en el otro extremo de la conversación, y la verdad es que seguimos sin saber quién era a estas alturas, hubiese visto su programa de noticias —pronunció la palabra «noticias» como si le dejara un mal sabor de boca— y decidido seguirle la corriente para poder conocer a una estrella de la televisión de treinta y seis años y de muy buen ver. ¿Acaso no cabe esa posibilidad?

Portnoi se puso de pie.

—Protesto, señoría. Ese es un tema para el jurado.

—Muy cierto —dijo Flair—. Y podríamos aducir, un caso evidente de manipulación. —Se volvió a Wendy—. Sigamos en la noche del 17 de enero, ¿le parece? ¿Qué ocurrió después de que usted se enfrentara a mi cliente en su casa trampa?

Wendy esperó a que el fiscal se opusiera al término «trampa», pero lo más probable era que este pensara que ya había hecho suficiente.

—Su cliente salió corriendo.

—Después de que usted se le echara encima con sus cámaras, sus focos y sus micrófonos, ¿verdad?

Volvió a esperar una protesta antes de responder.

—Sí.

—Dígame, señora Tynes. ¿Es así como reacciona la mayoría de los hombres a los que usted atrae a su casa trampa?

—No. En general, se quedan a dar explicaciones.

—¿Aunque la mayoría de ellos sean culpables?

—Sí.

—Pero mi cliente se comportó de un modo distinto. Interesante.

Portnoi se había vuelto a levantar.

—Puede que al señor Hickory le parezca interesante. Pero a los demás, sus triquiñuelas…

—Vale, vale, lo retiro —dijo Flair como si solo aspirase a que lo dejaran en paz—. Relájese, letrado, que el jurado no está. ¿No confía en que la juez detecte mis «triquiñuelas» sin su ayuda? —Se puso bien uno de los gemelos—. Bueno, señora Tynes, el caso es que usted encendió las cámaras y los focos y se echó encima de Dan Mercer blandiendo un micrófono, momento en el que mi cliente salió corriendo. ¿Es ese su testimonio?

—Lo es.

—¿Y qué hizo usted entonces?

—Les dije a mis productores que lo siguieran.

Flair volvió a aparentar sorpresa.

—¿Sus productores son agentes de policía, señora Tynes?

—No.

—¿A usted le parece normal que ciudadanos particulares se dediquen a la persecución de sospechosos sin la ayuda de agentes de la ley?

—Había un agente de policía con nosotros.

—Oh, por favor. —Hickory se puso escéptico—. Su programa es puro sensacionalismo. Periodismo amarillo de la peor especie…

Wendy le interrumpió.

—Ya nos habíamos visto antes, señor Hickory.

Eso le cogió por sorpresa.

—¿De verdad?

—Cuando yo era una asistente de producción en Cosas que pasan. Me puse en contacto con usted como experto en el juicio contra Robert Blake por asesinato.

Flair se volvió hacia los espectadores e hizo una espectacular reverencia.

—Ya lo ven, señoras y señores, ha quedado bien claro que me muero por chupar cámara. Me han pillado. —Otro ataque de risa generalizado—. Aun así, señora Tynes, ¿intenta usted decirle a la corte que el cuerpo de policía estaba tan a favor de sus tendencias periodísticas que le ofrecía su colaboración?

—Protesto.

—Denegado.

—Pero, señoría…

—Olvídese, señor Portnoi, y siéntese.

—Teníamos una relación con la policía y con la oficina del fiscal del distrito. Para nosotros era de suma importancia mantenernos en el lado correcto de la ley.

—Ya veo. Trabajaban a medias con el Departamento de Policía, ¿no?

—La verdad es que no del todo.

—Bueno, señora Tynes, ¿en qué quedamos? ¿Montaba la trampa usted solita, sin el conocimiento y la colaboración del cuerpo de policía?

—No.

—Vale, estupendo. ¿Se puso usted en contacto con la policía y con la oficina del fiscal antes de la noche del 17 de enero para hablarles de mi cliente?

—Hablamos con la fiscalía, sí.

—Magnífico, muchas gracias. Pero me acaba de decir que puso a sus productores a perseguir a mi cliente, ¿no es así?

—Ella no lo ha verbalizado de esa manera —intervino Portnoi—. Ha dicho «seguir», no «perseguir».

Flair contempló a Portnoi como si nunca hubiese visto a un pelmazo más inaguantable.

—Vale, vale, lo que usted diga… Perseguir, seguir, ya analizaremos la diferencia en otro momento. Señora Tynes, cuando mi cliente echó a correr, ¿usted adónde fue?

—A su domicilio.

—¿Por qué?

—Supuse que, en algún momento, Dan Mercer aparecería por allí.

—¿Se quedó fuera de la residencia mientras esperaba?

Wendy hizo una mueca. Estaban llegando a ese momento. Echó un vistazo a los rostros que tenía delante y clavó sus ojos en los de Ed Grayson, cuyo hijo de nueve años había sido una de las primeras víctimas de Mercer. Podía sentir el peso de su mirada cuando dijo:

—Vi una luz encendida.

—¿En casa de Dan Mercer?

—Sí.

—Qué raro —dijo Flair en tono sarcástico—. Nunca he oído hablar de nadie que deje una luz encendida cuando no está en casa.

—¡Protesto!

La juez Howard suspiró de nuevo.

—Señor Hickory…

Flair mantenía la vista clavada en Wendy.

—¿Y qué hizo entonces, señora Tynes?

—Llamé a la puerta.

—¿Y apareció mi cliente?

—No.

—¿Apareció alguien?

—No.

—¿Y qué hizo usted a continuación, señora Tynes?

Wendy intentó mantenerse muy quieta cuando dijo lo siguiente:

—Me pareció ver cierto movimiento en la ventana.

—Le pareció ver cierto movimiento —repitió Flair—. Vaya, vaya, ¿no podría ser un poquito más imprecisa?

—¡Protesto!

—Lo retiro. ¿Qué hizo usted entonces?

—Probé el pomo de la puerta y vi que no estaba cerrada con llave, así que la abrí.

—¿De verdad? ¿Y por qué hizo algo así?

—Estaba preocupada.

—¿Preocupada por qué?

—Ha habido casos de pedófilos que se han autolesionado al ser descubiertos.

—¿Es eso cierto? En ese caso, ¿le preocupaba la posibilidad de que su trampa condujera a mi cliente al suicidio?

—Algo así, sí.

Flair se llevó la mano al pecho.

—Me ha conmovido.

—¡Señoría! —gritó Portnoi.

Flair se lo volvió a quitar de encima con un displicente manotazo al aire.

—O sea, que usted quería salvar a mi cliente, ¿no?

—Si ese era el caso, sí, quería detenerlo.

—En antena, usted ha utilizado palabras como «pervertido», «chiflado», «depravado», «monstruoso» o «escoria» para referirse a aquellos a los que tiende trampas, ¿no es cierto?

—Sí.

—Pero en su testimonio de hoy ¿afirma que estaba dispuesta a colarse en casa de mi cliente, o sea, a quebrantar la ley, para salvarle la vida?

—Supongo que se podría describir así.

La voz de Flair ya no solo desprendía sarcasmo, sino que parecía llevar días marinándose en él.

—Cuánta nobleza.

—¡Protesto!

—No era cuestión de nobleza —dijo Wendy—. Prefiero ver a esa gente ante la justicia y dar a las familias la posibilidad de cerrar su duelo. El suicidio es una salida muy sencilla.

—Ya veo. ¿Y qué ocurrió cuando se coló en casa de mi cliente?

—Protesto —dijo Portnoi—. La señora Tynes ha dicho que la puerta no estaba cerrada…

—Bueno, vale, entró, se coló, lo que mejor le parezca a este buen señor —dijo Flair con las manos en las caderas—. Pero deje de interrumpir. Señora Tynes, ¿qué ocurrió después de que usted entrara —hizo especial hincapié en esa palabra— en casa de mi cliente?

—Nada.

—¿Mi cliente no intentaba causarse daño a sí mismo?

—No.

—¿Y qué estaba haciendo?

—No estaba allí.

—¿Había alguien ahí dentro?

—No.

—¿Y ese «movimiento» que usted creyó detectar?

—No lo sé.

Flair asintió y dio un paseíto.

—Usted ha testificado que se fue en coche a casa de mi cliente casi inmediatamente después de que este saliera corriendo con su productor detrás. ¿De verdad creyó que tendría tiempo de volver a casa y suicidarse?

—Conocía el camino más rápido y llevaba cierta ventaja. Sí, pensé que tendría tiempo suficiente.

—Ya veo. Pero se equivocaba, ¿no?

—¿Respecto a qué?

—Mi cliente no se fue directo a casa, ¿verdad?

—Cierto, no fue así.

—Pero usted entró en casa del señor Mercer…antes de que llegaran él o la policía, ¿estoy en lo cierto?

—Solo fue cosa de un momento.

—¿Cuánto dura un momento?

—No se lo podría decir.

—Bueno, tendría que revisar cada habitación, ¿no? Para cerciorarse de que no se había colgado de una viga con su propio cinturón, o algo parecido, ¿verdad?

—Solo revisé la habitación que tenía la luz encendida. La cocina.

—Lo cual significa que, por lo menos, tuvo usted que atravesar el salón. Dígame, señora Tynes, ¿qué hizo tras descubrir que mi cliente no estaba en casa?

—Salí fuera y me puse a esperar.

—¿A esperar qué?

—A que llegara la policía.

—¿Y llegó?

—Sí.

—Con una orden para registrar el domicilio de mi cliente, ¿no es así?

—Sí.

—Mire, soy consciente de su buena intención al introducirse en casa de mi cliente, pero… ¿no había una pequeña parte de usted que se preocupaba por la trampa que le había tendido?

—No.

—Desde ese programa del 17 de enero, usted ha llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre el pasado de mi cliente. Aparte de lo que la policía encontró esa noche en su domicilio, ¿ha hallado alguna otra prueba sólida de actividades ilegales?

—Todavía no.

—O sea, no —dijo Flair—. En pocas palabras, sin las pruebas que se encontraron durante el registro policial, usted no tendría nada que vinculase a mi cliente con ninguna actividad ilegal, ¿verdad?

—Apareció por la casa esa noche.

—Por la casa trampa en la que no vivía ninguna menor de edad. O sea, señora Tynes, que el caso, así como su, digamos, reputación, se basa en los materiales hallados en el domicilio de mi cliente. Sin eso, no tiene usted nada. Resumiendo: usted disponía de los medios y los motivos necesarios para plantar esas pruebas, ¿no?

Lee Portnoi saltó al oír eso.

—Señoría, esto es ridículo. Ese asunto lo debe abordar el jurado.

—La señora Tynes ha reconocido haber entrado en la casa de manera ilegal, sin una orden judicial —dijo Flair.

—De acuerdo —contraatacó Portnoi—, pues acúsela de allanamiento de morada, si es que cree poder probarlo. Y si el señor Hickory insiste en aportar teorías absurdas sobre monjas albinas o pruebas colocadas, está en su derecho, pero que lo haga durante el juicio. Ante un jurado y en un juzgado. Así yo podré presentar pruebas que demuestren lo absurdo de sus teorías. Para eso tenemos juzgados y juicios. La señora Tynes es una ciudadana particular, y a un ciudadano particular no se le aplica el mismo tratamiento que a un oficial del juzgado. No se puede prescindir del ordenador y de las imágenes, señoría. Se hallaron durante un registro legal después de que un juez firmara la orden que lo autorizaba. Algunas de esas fotos tan desagradables estaban escondidas en el garaje y detrás de una estantería… Y es imposible que la señora Tynes las hubiese colocado ahí durante los breves instantes, o minutos, que pasó dentro del domicilio.

Flair negó con la cabeza.

—Wendy Tynes se coló en la casa obedeciendo, en el mejor de los casos, a motivos muy discutibles. ¿Una luz encendida? ¿Un cierto movimiento? Por el amor de Dios… Contaba con un motivo urgente para plantar pruebas y con la manera de hacerlo, y sabía que la casa de Dan Mercer sería registrada en breve. Esto es peor que la fruta de un árbol venenoso. Cualquier prueba encontrada en la casa debe ser rechazada.

—Wendy Tynes es una particular.

—Pero eso no le da carta blanca en el caso que nos ocupa. Podría haber dejado fácilmente allí el portátil y las fotografías.

—Eso ya se lo contará usted al jurado.

—Señoría, el material encontrado puede generar prejuicios absurdos. Según se deduce de su testimonio, resulta evidente que la señora Tynes es algo más que una particular en este caso. Le he preguntado varias veces sobre su relación con la fiscalía, y ha admitido ser agente suya.

A Lee Portnoi le subieron los colores a la cara.

—Eso es ridículo, señoría. ¿Se considera ahora agente de la ley a todo reportero que investiga un delito?

—Como ella misma ha reconocido, Wendy Tynes trabajó con, y muy cerca de, su oficina, señor Portnoi. Si quiere, puedo pedirle a la estenógrafa que vuelva a leer la parte en la que se habla de un agente de policía sobre el terreno y de los contactos con la fiscalía.

—Pero eso no la convierte a ella en policía.

—Es una mera cuestión semántica, y el señor Portnoi es consciente de ello. Su oficina no tendría nada contra mi cliente de no ser por Wendy Tynes. Todo el caso, todos esos delitos de los que se acusa a mi cliente, se basa en el intento de la señora Tynes de tenderle una trampa al señor Mercer. Sin su participación, no se habría cursado ninguna orden.

Portnoi atravesó la sala.

—Señoría, puede que la señora Tynes se dirigiera a nosotros en primer lugar, pero si partimos de ahí, cualquier testigo o parte afectada que nos viene a ver acabaría siendo considerado un agente…

—Ya he oído bastante —dijo la juez Howard. Dio un martillazo y se puso de pie—. Les comunicaré mi decisión mañana por la mañana.

2

—Bueno —le dijo Wendy a Portnoi por el pasillo—, menuda mierda.

—La juez no va a descartar esas pruebas.

Wendy no estaba tan segura.

—En cierta manera, eso está muy bien.

—¿A qué te refieres?

—El caso es demasiado espectacular para que se rechacen pruebas —dijo Portnoi, señalando hacia su adversario—. Lo único que ha hecho Flair es mostrar su estrategia judicial.

Por delante de ellos, Jenna Wheeler, la exmujer de Dan Mercer, estaba respondiendo a las preguntas de una reportera de una tele rival. Aunque las pruebas contra Dan parecían irrefutables, Jenna seguía apoyando con firmeza a su exmarido, insistiendo en que se le acusaba falsamente. Esa postura, que para Wendy resultaba tan admirable como ingenua, había convertido a Jenna en una especie de paria en su propia ciudad.

Un poco más adelante, Flair Hickory sentaba cátedra ante un buen número de periodistas. Todos le querían, claro está, incluso Wendy en los tiempos en que cubría sus juicios. Flair llevaba la desfachatez hasta las últimas consecuencias. Pero ahora que estaba al otro lado del micro, Wendy se daba cuenta de que esa tendencia al espectáculo podía ir de la mano con la falta de escrúpulos. Frunció el ceño.

—No me parece que Flair Hickory sea ningún memo.

Flair cosechó unas risas entre los representantes de la prensa, palmeó unos cuantos lomos y echó a andar por su propia cuenta. Cuando por fin estuvo solo, a Wendy le sorprendió ver que se le acercaba Ed Grayson.

—Ay, ay, ay —dijo.

—¿Qué pasa?

Wendy señaló con la barbilla. Portnoi miró hacia donde le indicaban. Grayson, un tipo grandullón con el cabello gris y muy corto, estaba junto a Flair Hickory. Ambos se contemplaban con desagrado. Grayson no paraba de acercarse a su interlocutor, invadiendo su espacio personal. Pero Flair se mantenía en su sitio. Portnoi se acercó a ellos.

—¿Señor Grayson?

Las caras de ambos estaban a escasos centímetros de distancia. Grayson torció la suya en dirección a la voz y se quedó mirando fijamente a Portnoi.

—¿Todo bien? —preguntó este.

—Muy bien —repuso Grayson.

—¿Señor Hickory?

—Todo va viento en popa, letrado. Solo es una conversación amistosa.

Grayson clavó los ojos en Wendy una vez más, y a ella tampoco le gustó lo que vio.

—Bueno, señor Grayson, si no tiene nada más que añadir… —dijo Hickory.

Grayson no dijo nada. Hickory dio media vuelta y se marchó. Grayson se acercó a Portnoi y Wendy.

—¿Puedo hacer algo por usted? —le preguntó Portnoi.

—No.

—¿Puedo preguntarle de qué hablaba con el señor Hickory?

—Sí, puede. —Grayson miró a Wendy—. ¿Usted cree que la juez se ha tragado su cuento, señora Tynes?

—No era ningún cuento —repuso ella.

—Pero tampoco era exactamente la verdad, ¿no?

Ed Grayson se dio la vuelta y se alejó de allí.

—¿A qué coño ha venido eso? —dijo Wendy.

—Ni idea —dijo Portnoi—. Pero no te preocupes por él. Ni por Flair. Es bueno, pero esta partida no la va a ganar. Vete a casa y tómate una copa, que no pasa nada.

Pero Wendy no se fue a casa, sino que se dirigió a los estudios de su cadena en Secaucus, Nueva Jersey, con vistas al complejo deportivo Meadowlands. Unas vistas no especialmente agradables. Aquello era una ciénaga, una charca pantanosa que gruñía bajo el peso de una edificación constante. Revisó su correo electrónico y vio un mensaje del jefe, el productor ejecutivo Vic Garrett. El mensaje en cuestión, puede que el más largo que Vic hubiese enviado en su vida, decía: «Ven a verme ya».

Eran las tres y media de la tarde. El hijo de Wendy, Charlie, que estudiaba en el instituto de Kasselton, ya debería estar en casa. Le llamó al móvil porque nunca descolgaba el fijo. Charlie respondió a la cuarta llamada y en su estilo habitual: «¿Qué?».

—¿Estás en casa? —le preguntó.

—Sí.

—¿Y qué estás haciendo?

—Nada.

—¿No tienes deberes?

—No muchos.

—¿Los has hecho?

—Ya los haré.

—¿Y por qué no te pones ya?

—Son poca cosa. No me llevarán más de diez minutos.

—A eso voy. Si son tan poca cosa, hazlos y quítatelos de encima.

—Ya los haré luego.

—Pero ahora ¿qué estás haciendo?

—Nada.

—Entonces ¿para qué esperar? ¿Por qué no haces los deberes ya?

Un nuevo día, pero la misma conversación de siempre. Finalmente, Charlie dijo que se pondría en un minuto, lo cual significaba: «Si te digo que me pongo en un minuto, igual dejas de darme la tabarra».

—Seguramente llegaré a casa a eso de las siete —dijo Wendy—. ¿Quieres que traiga comida china?

—De la Casa de Bambú —precisó Charlie.

—De acuerdo. Dale de comer a Jersey a las cuatro.

Jersey era el perro de la familia.

—Vale.

—No te olvides.

—Para nada.

—Y haz los deberes, ¿vale?

—Adiós.

Clic.

Respiró hondo. Charlie ya tenía diecisiete años, pero seguía siendo un coñazo. Habían acabado con la búsqueda de universidad, típica actividad de los padres de las afueras a la que estos se entregan con una ferocidad que haría ruborizarse a cualquier déspota del Tercer Mundo, al ser admitido Charlie en Franklin & Marshall, de Lancaster, Pensilvania. Como todo adolescente, Charlie estaba nervioso y asustado ante un cambio tan grande en su vida, pero no tanto como su madre. Charlie, su hermoso, lunático y molesto hijo, era todo lo que tenía. Llevaban los dos solos los últimos doce años, la madre y su hijo único deambulando por las enormes y blancas afueras. Wendy no quería que Charlie se fuese. Le contemplaba cada noche y veía la pura perfección; así pues, como le sucedía desde que el crío tenía cuatro años, clamaba en silencio: «Por favor, Señor, déjame que lo congele aquí mismo, a esta edad, ni un día más joven o más viejo, déjame congelar a mi precioso hijo aquí y ahora para que me lo pueda quedar unos días más».

Porque no tardaría mucho en quedarse sola.

Apareció otro mail en la pantalla de su ordenador. También era de su jefe, Vic Garrett: «¿Qué parte de “ven a verme ya” he dejado abierta a la interpretación?».

Pulsó la tecla de respuesta y escribió: «Voy para allá».

Como el despacho de Vic estaba al otro lado del pasillo, toda esta comunicación resultaba tan absurda como irritante, pero así es el mundo en que vivimos. Charlie y ella se escribían a menudo dentro de casa. Demasiado cansada para gritar, Wendy solía enviarle mensajes: «Hora de irse a dormir», «Saca a Jersey» o el siempre popular «Basta de ordenador, lee un libro».

Wendy era una estudiante de diecinueve años en la Universidad de Tufts cuando se quedó embarazada. Había ido a una fiesta en el campus y, tras beber en exceso, se enrolló con John Morrow, un cantamañanas que jugaba al rugby y que, según el diccionario personal de Wendy Tynes, atendía por «no es mi tipo». Wendy se consideraba una estudiante liberal, una periodista alternativa que siempre iba de negro riguroso, escuchaba exclusivamente rock independiente y frecuentaba lecturas improvisadas de poesía en exposiciones de Cindy Sherman. Pero el corazón nada entiende de rock independiente, poesía improvisada y exposiciones. O sea, que a Wendy le acabó cayendo bien el apuesto cantamañanas. Era de prever. Al principio, no se lo tomaba muy en serio. Se habían enrollado y empezaban a dejarse ver por ahí en pareja, pero no salían juntos, en realidad no salían juntos. La cosa se mantuvo en ese plan durante un mes, hasta que Wendy descubrió que estaba embarazada.

Siendo, como era, una mujer moderna, Wendy era consciente de que la evolución de la situación actual, como se le había dicho durante toda su vida, dependía exclusivamente de ella y de nadie más. Con dos cursos y medio de universidad por delante y una carrera periodística en el horizonte, el embarazo no había podido llegar en peor momento, pero eso la llevó a acelerar su decisión al respecto. Llamó por teléfono a John y le dijo: «Tenemos que hablar». El hombre se presentó en su caótica habitación y ella le pidió que tomara asiento. John ocupó el puf, adoptando un aire ridículo: no se podían definir de otra manera los intentos de ese semental de metro noventa de adoptar una postura, ya que no cómoda, por lo menos equilibrada. Deduciendo por el tono de voz de Wendy que la cosa iba en serio, John intentó poner cara de solemnidad mientras pugnaba por no caerse, lo cual le hacía parecer un crío dándoselas de adulto.

—Estoy embarazada —le dijo Wendy, iniciando el discurso que llevaba ensayando mentalmente durante los últimos dos días—. Lo que suceda a partir de ahora, será cosa mía, y espero que no te opongas.

Wendy siguió en ese plan, deambulando por el cuartito, sin mirar a John y manteniendo la voz en el tono más sereno posible. Hasta concluyó su muy preparada declaración dándole las gracias por venir y deseándole lo mejor. Finalmente, se arriesgó a echarle un vistazo. John Morrow la miró con lágrimas en esos ojos tan azules que Dios le había dado y dijo:

—Pero yo te quiero, Wendy.

A ella le entraron ganas de reír, pero en vez de eso, se echó a llorar. John se deslizó del puf hasta quedarse de rodillas y le propuso matrimonio allí mismo, mientras ella reía y lloraba a la vez. Pese a las reticencias de casi todo el mundo, se casaron. Nadie esperaba nada bueno del enlace, pero los siguientes nueve años fueron una delicia. John Morrow era un tío dulce, cariñoso, guapo, divertido, listo y atento. Era su alma gemela, con todo lo que eso implicaba. Charlie nació mientras sus padres seguían en la universidad. Dos años después, John y Wendy reunieron el dinero suficiente para pagar la entrada de una casita en una calle muy concurrida de Kasselton. Wendy consiguió un empleo en una cadena de televisión local. John preparaba su doctorado en psicología. Iban muy bien encaminados.

Y entonces, en un santiamén, John murió. Y ahora la casita solo acogía a Wendy, Charlie y un gran agujero equiparable al que ella tenía en el corazón.

Llamó a la puerta de Vic y asomó la cabeza por el hueco.

—¿Querías verme?

—Creo que te han zurrado la badana en el juzgado —dijo su jefe.

—Apoyo —ironizó Wendy—. Por eso trabajo aquí. Por el apoyo que recibo.

—Si quieres apoyo, cómprate un sujetador —dijo Vic.

Wendy frunció el ceño.

—Eso no tiene ninguna gracia.

—Sí, ya lo sé. Tengo un informe tuyo, tú y tus repetitivos informes, en el que te quejas de los trabajos que te caen.

—¿Qué trabajos? Durante las últimas dos semanas, lo único que me has dado es la inauguración de una herboristería y un desfile de moda centrado en la bufanda masculina. ¿Por qué no me das algo que tenga cierta relación con la realidad?

—Espera. —Vic se llevó una mano a la oreja, como si se esforzara por oír.

Era un tipo pequeñito con una enorme barriga. Decían que tenía cara de hurón, aunque era difícil encontrar un hurón tan feo.

—¿Qué? —inquirió ella.

—¿Ahora es cuando clamas ante la injusticia de ser una tía buena en una profesión dominada por los hombres y cuando me acusas de tratarte como a un florero?

—¿Conseguiré así mejores encargos?

—No —dijo el jefe—. Pero ¿sabes cómo podrías lograrlo?

—¿Salir en directo más escotada?

—No vas mal encaminada, pero no, hoy no. Hoy la respuesta es la condena de Dan Mercer. Tienes que acabar siendo la heroína que atrapó a un pedófilo asqueroso y no la reportera metepatas que contribuyó a su puesta en libertad.

—¿Que yo contribuyo a su libertad?

Vic se encogió de hombros.

—La policía no sabría nada de Dan Mercer de no ser por mí.

Vic se llevó al hombro un violín imaginario, cerró los ojos y empezó a tocar.

—No seas capullo —le dijo Wendy.

—¿Quieres que llame a unos cuantos colegas para que te abracen en grupo? ¿Y si nos cogemos todos de la mano y cantamos el «Kumbayá»?

—Primero quiero ver cómo os la meneáis en corro.

—Grosera.

—¿Alguien sabe dónde se oculta Dan Mercer? —preguntó Wendy.

—No. Lleva dos semanas sin ser visto.

Wendy no sabía muy bien cómo tomárselo. Era consciente de que Dan había abandonado la localidad tras recibir amenazas de muerte, pero le parecía impropio de él no haberse presentado hoy en el juzgado. Estaba a punto de pedirle a Vic que lo buscaran cuando a este le sonó el intercomunicador. La recepcionista hablaba muy bajito.

—Marcia McWaid ha venido a verle.

Eso les cerró la boca a los dos. Marcia McWaid vivía en el mismo pueblo que Wendy, a menos de dos kilómetros de ella. Tres meses atrás, Haley, su hija adolescente —compañera de clase de Charlie—, se había descolgado, al parecer, por la ventana de su dormitorio para no volver.

—¿Alguna novedad en el caso de la hija? —preguntó Wendy.

Vic negó con la cabeza. «Más bien lo contrario», dijo, y eso era mucho peor, claro está. Durante dos, puede que tres semanas, la desaparición de Haley McWaid había sido un notición: ¿secuestrada?, ¿fugitiva? Había boletines constantes, sus textos corredizos en la parte inferior de la pantalla del televisor y sus sesudos «expertos» que reconstruían lo que podía haberle sucedido. Pero no hay historia, por sensacional que sea, que sobreviva sin novedades. Dios es testigo de que las cadenas lo intentaron. Siguieron cualquier rumor, de la trata de blancas a las sectas satánicas, pero lo cierto es que en este negocio la «falta de noticias» equivale a «malas noticias». Resulta muy patético lo poco que nos dura la atención, y aunque siempre le puedes echar la culpa de todo a los medios, la verdad es que es la audiencia la que dicta qué historias siguen viviendo y cuáles no. Si la gente se engancha a una historia, esa historia sobrevive. Si no es así, las cadenas se lanzan en pos del siguiente juguetito que capte la atención del público.

—¿Quieres que hable con ella? —se ofreció Wendy.

—No, yo me encargo. Para eso cobro más.

Vic le hizo un gesto con el brazo para que se marchara. Wendy echó a andar hacia el final del pasillo. Se dio la vuelta a tiempo para ver a Marcia McWaid ante la puerta del despacho de Vic. Wendy no conocía a Marcia, pero la había visto algunas veces por el pueblo, en el Starbucks local, o esperando en coche a su hija a la salida del colegio, o en el videoclub. Sería un tópico decir que esa animosa mamá había envejecido diez años de golpe. Y tampoco era el caso de Marcia. Seguía siendo una joven bastante atractiva, nada avejentada, pero era como si todos sus movimientos se hubiesen ralentizado, como si hasta los músculos que controlaban la expresión facial estuvieran bañados en melaza. Marcia McWaid se volvió y vio a Wendy. Esta la saludó con un movimiento de cabeza e intentó dedicarle una media sonrisa. Marcia apartó la vista y entró en el despacho de Vic.

Wendy regresó a su escritorio y descolgó el teléfono. Pensaba en Marcia McWaid, esa madre ideal con un marido encantador y una familia preciosa, y en cómo había perdido a su hija, con tanta rapidez y facilidad, la misma con la que cualquiera podía ser secuestrado. Marcó el número de Charlie.

—¿Qué?

El habitual tono impaciente la tranquilizó.

—¿Ya has hecho los deberes?

—En un minuto.

—Vale —dijo su madre—. ¿Sigues queriendo cena de la Casa de Bambú?

—¿No habíamos hablado ya de eso?

Colgaron. Wendy se echó atrás en la silla y puso los pies sobre la mesa. Estiró el cuello y se enfrentó a la espantosa vista que le ofrecía la ventana. Le sonó el teléfono de nuevo.

—¿Sí?

—¿Wendy Tynes?

Se le cayeron los pies al suelo al oír esa voz.

—Yo misma.

—Soy Dan Mercer. Tenemos que vernos.

3

Wendy se mantuvo callada unos instantes.

—Tenemos que vernos —insistió Dan Mercer.

—¿No soy demasiado mayor para ti, Dan? Vamos a ver, resulta que ya tengo pechos y que me viene la regla.

Le pareció escuchar un suspiro.

—Eres muy cínica, Wendy.

—¿Qué quieres?

—Hay ciertas cosas que te convendría saber —dijo él.

—¿Como cuáles?

—Como que aquí nada es lo que parece.

—Lo que parece es que eres un pervertido majareta, retorcido y depravado cuyo abogado es un genio. Eso es lo que parece.

Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, Wendy delataba en su tono de voz una leve duda. ¿Se la podría considerar una duda razonable? No le creía. Las pruebas no mienten. Eso era algo que había aprendido muy bien, personal y profesionalmente. La verdad era que su supuesta intuición femenina solía ser un asco.

—¿Wendy?

No respondió.

—Me montaron una encerrona.

—Caramba, Dan, eso sí que es nuevo. Déjame que lo apunte y que pille a mi productor, para que lo ponga en esos textos que corren por debajo de la pantalla: «Noticia bomba: el psicópata dice que cayó en una encerrona».

Silencio. Por un momento, Wendy creyó perderle. Había colgado. Había sido muy tonta al dejarse llevar por las emociones. Mantén la calma. Habla con él. Hazte amiga suya. Sé amable. Sácale información. Ya puestos, tiéndele una trampa.

—¿Dan?

—Esto ha sido un error.

—Te estoy escuchando. ¿Dijiste algo de una encerrona?

—Más vale que cuelgue.

Wendy quería impedirlo, tomarla consigo misma por haberse excedido con los sarcasmos, pero eso sonaría a la típica manipulación. Ya le había seguido la corriente muchas veces, desde la primera vez que intentó entrevistarle el año anterior para un artículo sobre su trabajo en el refugio, casi un año antes de que le pillaran in fraganti. No quería ceder ante él, pero tampoco quería que se largara.

—Tú eres el que ha llamado —le dijo.

—Ya lo sé.

—Pues aquí estoy, te escucho.

—Veámonos. A solas.

—Esa idea no me acaba de convencer.

—Pues olvídate.