10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Auf ewig in Hitlers Schatten? Mehr als siebzig Jahre nach dem Ende des „Dritten Reiches“ steht die Frage, wie es zum Aufstieg des Nationalsozialismus und zu den gewaltigen Verbrechen der Jahre 1933 – 1945 kommen konnte, unverändert im Zentrum unserer historischen Selbstbetrachtung. Sie kann freilich nur in größeren historischen Zusammenhängen erörtert und bewertet werden. Heinrich August Winkler, einer der großen Historiker unserer Zeit, geht in diesem Band Grundfragen der deutschen Geschichte nach. Preußen, die „sperrige“ Revolution von 1848, das Erbe Bismarcks, die gescheiterte Revolution von 1918/19, die „abwendbare Katastrophe“ der „Machtergreifung“, 1945 als Wendepunkt und natürlich Winklers Kernthema, der lange Weg der Deutschen nach Westen – das sind nur einige der Themen, die in diesem Buch ebenso scharfsinnig wie kenntnisreich erörtert werden. Den Schlußpunkt dieser Sammlung elegant geschriebener Essays bildet eine Betrachtung über die westliche Wertegemeinschaft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Heinrich August Winkler

Auf ewig in Hitlers Schatten?

Über die Deutschen und ihre Geschichte

C.H.Beck

Zum Buch

Auf ewig in Hitlers Schatten? Heinrich August Winkler, einer der großen Historiker unserer Zeit, geht in diesem Band Grundfragen der deutschen Geschichte nach – von Preußen, der „sperrigen“ Revolution von 1848, dem Erbe Bismarcks bis hin zum Wendepunkt von 1945 und zu Winklers Kernthema, dem langen Weg der Deutschen nach Westen. Seine meisterhaften Essays ordnen die deutsche Geschichte in die größeren Zusammenhänge der Geschichte Europas und des Westens ein und sind zugleich ein Beitrag zur Ortsbestimmung der Gegenwart.

Über den Autor

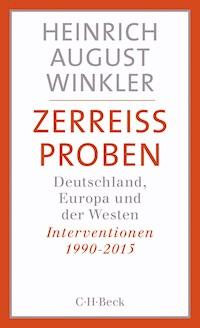

Heinrich August Winkler, geb. 1938 in Königsberg, studierte Geschichte, Philosophie und öffentliches Recht in Tübingen, Münster und Heidelberg. Er habilitierte sich 1970 in Berlin an der Freien Universität und war zunächst dort, danach von 1972 bis 1991 Professor in Freiburg. Seit 1991 war er bis zu seiner Emeritierung Professor für Neueste Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine Werke „Der lange Weg nach Westen“ und „Geschichte des Westens“ sind weithin gelesene Bestseller. 2014 erhielt er den Europapreis für politische Kultur der Hans Ringier Stiftung und 2016 den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung. Bei C.H.Beck sind auch erschienen: „Weimar 1918–1933. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie“ (42005), „Zerreißproben. Deutschland, Europa und der Westen. Interventionen 1990–2015“ (2015) sowie „Zerbricht der Westen?“ (22017).

Inhalt

Vorwort

1. Revolutionen machen in Preußen nur die Könige

Rückblick auf einen untergegangenen Staat

2. 1848: Die sperrige Revolution

3. Ein Junker als Revolutionär

Zum 100. Todestag Otto von Bismarcks

4. Ein Attentat als Alibi

Wie das Jahr 1878 zur historischen Zäsur wurde

5. Die Revolution als Gegenrevolution

Von Marx zu Lenin oder: Warum 1917 kein neues 1789 wurde

6. Angst vor dem Bürgerkrieg

Warum 1918/19 in Deutschland keine große Revolution stattfand

7. Die verdrängte Schuld

Warum die Weimarer Sozialdemokraten auf den moralischen Bruch mit dem Kaiserreich verzichteten

8. Ein Fortschritt mit verhängnisvollen Mängeln

Die Weimarer Reichsverfassung von 1919

9. 1923: Als Weimar fast am Ende war

10. Hindenburg, ein deutsches Verhängnis

Betrachtungen über einen Unpolitischen

11. Die abwendbare Katastrophe

Warum Hitler am 30. Januar 1933 Reichskanzler wurde

12. Umkehr nach dem Untergang

Das Jahr 1945 war der entscheidende Wendepunkt der deutschen Geschichte

13. «Anschluß an den Westen»

Adenauer und der deutsche Sonderweg

14. Die Bastille von Berlin

Der 13. August 1961 als Zäsur der deutschen Nachkriegsgeschichte

15. Auf ewig in Hitlers Schatten?

Zum Streit über das Geschichtsbild der Deutschen

16. Kehrseitenbesichtigung

Zehn Jahre danach: Rückblick auf den Historikerstreit

17. Der 9. November. Ein deutscher Nachdenktag

18. Polnische Befreiung und deutsche Vereinigung

Der mühsame Weg zur Lösung von zwei Jahrhundertfragen

19. Erinnerungswelten im Widerstreit

Europas langer Weg zu einem gemeinsamen Bild vom Jahrhundert der Extreme

20. Was heißt westliche Wertegemeinschaft?

Abkürzungsverzeichnis

Anmerkungen

Drucknachweis

Register

Vorwort

Auf ewig in Hitlers Schatten? Die Titelfrage dieses Bandes wird heute seltener gestellt als noch vor zwei Jahrzehnten. 1986 bildete sie den Titel meines Beitrags zum «Historikerstreit» über die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung. Dieser Text ist in dem vorliegenden Band ebenso abgedruckt wie ein selbstkritischer Rückblick auf diesen Disput zehn Jahre danach. Hat Mitte der achtziger Jahre nur die konservative Seite «Geschichtspolitik» betrieben, so fragte ich 1996, oder haben nicht auch wir (gern «linksliberal» genannten) Kritiker der «rechten» Revisionisten manches gesagt und geschrieben, was ebenso zu benennen wäre? Der Begriff «Geschichtspolitik», inzwischen längst ein Schlagwort, ist meines Wissens erstmals im «Historikerstreit» (auch von mir) verwandt worden, um auf die Gefahren einer Instrumentalisierung von Geschichte für politische Zwecke hinzuweisen.

Das wiedervereinigte Deutschland ist Hitlers Schatten nicht losgeworden, und es wird ihn auch nicht loswerden. Nach dem Zweiten Weltkrieg vergingen vier Jahrzehnte, bis der Holocaust in der kollektiven Erinnerung der Deutschen als das anerkannt war, was er ist: das zentrale Ereignis der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Aus eben diesem Grund mußte der «Historikerstreit» geführt werden. Denn der geschichtliche Ort des deutschen Menschheitsverbrechens war das eigentliche Thema dieser Kontroverse, an deren Beginn ein Versuch stand, die Ermordung der europäischen Juden historisch zu relativieren.

Im ersten Jahrzehnt nach der Wiedervereinigung nahm die Berufung auf Auschwitz dann freilich immer stärker problematische, ja makabere Züge an. Teile der Linken führten den Judenmord ins Feld, um der Bundesrepublik das Recht zu bestreiten, sich an bewaffneten humanitären Einsätzen zum Schutz der Menschenrechte zu beteiligen. Als es 1999 um den Einsatz der Bundeswehr im Kosovo ging, war dann aus den Reihen der rot-grünen Bundesregierung das Umkehrargument zu hören: Gerade wegen Auschwitz gebe es eine Pflicht zum militärischen Eingreifen auf dem Balkan.

Seitdem haben die tagespolitisch motivierten Bezugnahmen auf die Vernichtung der europäischen Juden nachgelassen, und das ist ein Fortschritt. Denn jede Instrumentalisierung dieses Verbrechens läuft auf eine Banalisierung hinaus. Ein verantwortlicher Umgang mit der Geschichte zielt darauf ab, verantwortliches Handeln in der Gegenwart möglich zu machen. Daraus folgt zum einen, daß sich die Deutschen durch die Betrachtung ihrer Geschichte nicht lähmen lassen dürfen. Zum anderen gilt es, politische Entscheidungen nicht dadurch zu überhöhen, daß man sie als die jeweils einzig richtige Lehre aus der deutschen Vergangenheit ausgibt.

Die Zeit des Nationalsozialismus bleibt auch im wiedervereinigten Deutschland ein Fluchtpunkt, wenn wir auf die vorangegangene Geschichte blicken. Die Geschichte vor 1933 hat nicht mit Notwendigkeit auf die Machtübertragung an Hitler hingeführt, aber sie hat dieses Ereignis und seine Folgen ermöglicht. Darum geht es in vielen der Essays, die in diesem Band vereinigt sind. Sie setzen im 18. Jahrhundert ein und handeln von den freiheitlichen wie von den obrigkeitsstaatlichen Traditionen, die die deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts prägten.

Zu den Fluchtpunkten 1933 und 1945 ist mittlerweile aber noch ein weiterer hinzugekommen: 1989/90. Erst seit dem 3. Oktober 1990, dem Tag der Wiedervereinigung, kann man von der Lösung der «deutschen Frage», eines Jahrhundertproblems, sprechen. Warum das so ist und was die «deutsche Frage» eigentlich ausmachte: das ist ein verbindendes Thema mehrerer der folgenden Beiträge. Sie handeln allesamt nicht nur von deutscher, sondern auch von europäischer und westlicher Geschichte, also von den größeren Zusammenhängen, in denen die deutsche Geschichte gesehen werden muß. Und erst in diesen Zusammenhängen werden die Maßstäbe deutlich, die an die neuere deutsche Geschichte anzulegen sind: die Maßstäbe des Westens, zu dem Deutschland historisch gehört, den es mitgeprägt und von dem es sich mehr als einmal, zuletzt mit katastrophalen weltgeschichtlichen Folgen, abgewandt hat.

Die Essays dieses Bandes sind fast ausnahmslos in Tages- und Wochenzeitungen erschienen. Sie richten sich ganz bewußt an ein breiteres, historisch interessiertes Publikum, also nicht nur an Fachleute. Einige Argumente und Zitate tauchen, da sie leitmotivischen Charakter haben, mehr als einmal auf. Wörtliche Zitate sind in den Anmerkungen belegt, die ich aber bewußt sparsam gehalten habe. Leserinnen und Leser, die tiefer in die hier erörterten Probleme eindringen wollen, darf ich auf meine zweibändige deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts verweisen, die im Jahr 2000 unter dem Titel «Der lange Weg nach Westen» im Verlag C.H.Beck erschienen ist und jetzt in der 6. Auflage vorliegt.

Berlin, im März 2007

Heinrich August Winkler

1 Revolutionen machen in Preußen nur die Könige

Rückblick auf einen untergegangenen Staat

Das formelle Ende war kurz und bündig. Am 25. Februar 1947 löste der Alliierte Kontrollrat in seinem Gesetz Nr. 46 den Staat Preußen mit der Begründung auf, dieser sei «seit jeher Träger des Militarismus und der Reaktion in Deutschland» gewesen und habe in Wirklichkeit zu bestehen aufgehört.[1] Das letztere zumindest war unstrittig. Man konnte allenfalls unterschiedlicher Meinung über den Zeitpunkt sein, seit es den Staat Preußen nicht mehr gab: War es der «Preußenschlag» vom 20. Juli 1932 – dem Tag, an dem Reichspräsident von Hindenburg durch eine Notverordnung die nur noch geschäftsführend amtierende preußische Regierung unter dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Otto Braun absetzte und den Reichskanzler Franz von Papen zum Reichskommissar für Preußen ernannte? War es die «Gleichschaltung» Preußens durch die Nationalsozialisten am 6. Februar 1933? War es die bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reiches am 8. Mai 1945?

Die Behauptung, daß Preußen «seit jeher Träger des Militarismus und der Reaktion in Deutschland» gewesen sei, war nicht aus der Luft gegriffen. Dem Grafen Mirabeau wird ein Wort zugeschrieben, das in Wirklichkeit von einem deutschen Militärschriftsteller des 18. Jahrhunderts, Georg Heinrich von Behrenhorst, stammt: «Die preußische Monarchie ist nicht ein Land, das eine Armee hat, sondern eine Armee, die ein Land hat, in welchem sie gleichsam nur einquartiert steht.»[2] Zu jener Zeit waren zwar alle absolutistisch regierten Länder immer auch Militärstaaten, aber Preußen war es in besonderem Maß. In Österreich etwa war Mitte des 18. Jahrhunderts nur jeder sechzigste, in Preußen hingegen jeder dreizehnte Einwohner Soldat.

Preußens Hang zum Militärischen entsprang nicht bloß einer Laune seiner Herrscher. Die Kurfürsten von Brandenburg aus dem Haus der Hohenzollern regierten, seit ihnen 1618 durch Erbschaft das weltliche Herzogtum Preußen, der ehemalige Staat des Deutschen Ritterordens, zugefallen war, Territorien, die von der Memel im Osten bis zum Rhein im Westen reichten, sie verfügten aber über kein zusammenhängendes Staatsgebiet. Entsprechend stark war das Gefühl von äußerer Bedrohung und der Bedarf an militärischer Sicherheit. Als sich Kurfürst Friedrich III., der Sohn des Großen Kurfürsten, am 18. Januar 1701 mit Zustimmung Kaiser Leopolds I. in Königsberg zum «König in Preußen» krönte, war Brandenburg-Preußen noch keine Großmacht. Aber es hatte einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel getan.

Deutsche Großmacht

Als Preußen unter Friedrich II., dem Enkel des ersten Hohenzollernkönigs, dann tatsächlich zur Großmacht aufstieg, gab es zwei deutsche Großmächte. Die andere und ältere war Österreich. Anders als die Habsburger in Wien regierten die Hohenzollern in Berlin bis zu den polnischen Teilungen im späten 18. Jahrhundert fast nur über deutsch sprechende Untertanen. Ein anderer wichtiger Unterschied zum Kaiserhaus lag darin, daß die Habsburger Katholiken, die Hohenzollern Protestanten waren. Mit der Glaubenszugehörigkeit der brandenburg-preußischen Herrscher hatte es freilich eine besondere Bewandtnis: Im Jahre 1613 war Kurfürst Johann Sigismund vom lutherischen zum reformierten Bekenntnis übergetreten.

Ein Calvinist, der über lutherische Untertanen regierte: Das war, wie Alfred Müller-Armack, der Schöpfer des Begriffs «Soziale Marktwirtschaft», 1941 schrieb, eine «weltgeschichtlich einmalige Verbindung».[3] Im Jahr 1905 hatte Max Weber seine berühmte Studie über die Zusammenhänge zwischen dem Calvinismus und dem «Geist des Kapitalismus» veröffentlicht. An Weber und den Historiker Otto Hintze anknüpfend, versuchte Müller-Armack das Phänomen Preußen religionssoziologisch zu erklären: Politische Dynamik aus calvinistischem Geist von oben, lutherisch geprägter Gehorsam von unten sind in der Geschichte wirklich nur einmal aufeinandergetroffen – im Staat der Hohenzollern.

Wäre Preußen nur ein Militärstaat gewesen, es hätte sich schwerlich als Großmacht durchgesetzt. Aber schon unter dem Vater Friedrichs II., dem «Soldatenkönig» Friedrich Wilhelm I., galt der absolutistische Hohenzollernstaat in ganz Europa als Modell einer leistungsfähigen Verwaltung. Die Machtpolitik Friedrichs unterschied sich, was die Methoden anging, kaum von der anderer absolutistischer Herrscher. Was freilich im Fall des Preußenkönigs besonders ins Auge fiel, war das krasse Mißverhältnis von Risiken und Ressourcen. Brandenburg-Preußen war um 1740, als Friedrich den Thron bestieg, noch immer ein territorial zersplittertes, fragiles Gebilde. Friedrich setzte in seinen Kriegen immer wieder alles aufs Spiel und wurde schließlich nur durch einen historischen Zufall gerettet, der als «Mirakel des Hauses Brandenburg» in die Geschichte einging: den Tod von Friedrichs gefährlichster Gegnerin, der russischen Zarin Elisabeth, im Januar 1762. In den Krisen des Siebenjährigen Krieges bewies Friedrich Größe. Zu einem Mythos aber wurde er, weil er mit seiner Politik des Alles oder Nichts am Ende Erfolg hatte. Er gab damit ein Beispiel, das katastrophenträchtig war.

Den Beinamen «der Große» hätte Friedrich kaum erhalten und behauptet, wäre er nicht noch anderes gewesen als ein Kriegsherr. Im Europa seiner Zeit galt er zu Recht als Repräsentant, ja als die Verkörperung eines neuen Staatstyps, des aufgeklärten Absolutismus. Vernunft von oben zu verwirklichen: Dieser Vorsatz unterschied sich grundlegend von der Selbstzweckhaftigkeit der üblichen Art absoluter Herrschaft. «Travailler pour le roi de Prusse», für den König von Preußen arbeiten, bedeutete schon zu Friedrichs Lebzeiten, eine Sache um ihrer selbst willen tun. Doch die Sache, um die es ging, mußte im Interesse des Staates, mithin vernünftig sein, und der regierende Philosoph von Sanssouci, der der erste Diener seines Staates sein wollte, schien ebendies zu verbürgen.

«Nicht die deutsche Reaktion, sondern der deutsche Fortschritt hat Deutschland gegenüber dem Westen zurückgeworfen»: In diesem gestochenen Paradoxon hat der Historiker Rudolf Stadelmann 1948 die Ursachen für das Ausbleiben einer erfolgreichen Revolution in Deutschland zu bündeln versucht.[4] Das Verdikt bezog sich auf die Folgen des aufgeklärten Absolutismus im allgemeinen und die des friderizianischen im besonderen. Selbst Immanuel Kant, der Königsberger Philosoph der reinen und der praktischen Vernunft, der den Ideen der Französischen Revolution von 1789 über die Schreckensherrschaft der Jakobiner hinaus die Treue hielt, konnte sich eine Überwindung des aufgeklärten Absolutismus nur durch «Staatsweisheit», durch eine Revolution von oben, vorstellen. Der Adressat seiner Appelle war also nicht so sehr das Volk als vielmehr der Staat des aufgeklärten Absolutismus.[5]

Der hörte auf Kant, als es fast schon zu spät war – nach den schweren Niederlagen, die Napoleon Preußen 1806 und 1807 beifügte. Die Reformen, die den Namen zweier Wahlpreußen, des nassauischen Reichsfreiherrn Karl vom und zum Stein und des Hannoveraners Karl August von Hardenberg, tragen, beseitigten zwar nicht die absolute Herrschaft. Aber sie trugen dazu bei, die gesellschaftlichen Kräfte freizusetzen, die vier Jahrzehnte später, 1848, die Wahl eines preußischen Landtags erzwangen. Preußen wurde zum Verfassungsstaat: Das war einer der wenigen Erfolge der deutschen Revolution von 1848/49.

Preußische Schatten

Einheit und Freiheit, die beiden Hauptziele der Revolution, wurden aber nicht erreicht. Bismarck verwirklichte zwei Jahrzehnte später eine dieser Forderungen. Er löste die Einheitsfrage gegen Österreich und Frankreich, weil sie mit ihnen nicht zu lösen war. Die Freiheitsfrage aber löste er nicht, und er konnte sie nicht lösen, weil eine parlamentarisch verantwortliche Regierung mit den Interessen des alten Preußen, der Dynastie, des Junkertums und des Heeres, nicht vereinbar war. Immerhin führte Bismarck, erst 1867 im Zwischengebilde des Norddeutschen Bundes, dann 1871 im deutschen Kaiserreich, das allgemeine, gleiche Reichstagswahlrecht für Männer ein. Das war einer der Gründe, die es rechtfertigen, die preußisch-deutsche Reichsgründung eine «Revolution von oben» zu nennen. Bismarck selbst hatte gegen eine solche Bezeichnung nichts einzuwenden. «Revolutionen machen in Preußen nur die Könige», erklärte er auf dem Höhepunkt des preußischen Verfassungskonflikts der Jahre 1862 bis 1866 gegenüber Napoleon III., dem Kaiser der Franzosen, als ihn dieser vor einer neuen Revolution von unten warnte.[6]

Eine parlamentarisch verantwortliche Regierung erhielt Deutschland erst im Oktober 1918, als feststand, daß das Reich den Ersten Weltkrieg verloren hatte. Die Parlamentarisierung trug manche Züge einer Revolution von oben, und wenn das alte Preußen die Verfassungsreform wirklich gewollt und unterstützt hätte, wäre die Monarchie vielleicht sogar erhalten geblieben. Aber dem war nicht so, und deswegen stürzten im November die deutschen Throne, darunter auch jener der Hohenzollern.

Der Staat Preußen aber blieb auch nach der Ausrufung der Republik bestehen. Er sollte als Klammer zwischen dem Westen und dem Osten des Reiches dienen und Abspaltungen verhindern, die durchaus im Bereich des Möglichen lagen. Das Preußen der Weimarer Republik war ein anderes als das, das die Welt zuvor kennengelernt hatte. Der größte deutsche Staat entwickelte sich zum stärksten Rückhalt der ersten deutschen Demokratie überhaupt. Die Sozialdemokraten, das katholische Zentrum und die linksliberale Deutsche Demokratische Partei bewiesen durch die Art, wie sie zusammen in Preußen Politik machen, daß das parlamentarische System funktionieren konnte, wenn die regierenden Parteien ebenso machtbewußt wie kompromißbereit waren. «Preußen ist eine stolze Feste im Lager der Republik, und unsere Aufgabe kann es nur sein, es zu einer stolzen Feste des Sozialismus zu machen»: Es war Rudolf Hilferding, der «Chefideologe» der Weimarer Sozialdemokratie und zweimalige Reichsfinanzminister, der 1927 auf dem Kieler Parteitag der SPD unter großem Beifall dieses Bekenntnis zum schwarz-rot-goldenen Preußen ablegte.[7]

1932 fiel die «stolze Feste», nachdem sich die Wähler auch in Preußen mehrheitlich gegen die Demokratie entschieden hatten. Gegen die Mehrheit aber war die Demokratie nicht zu retten. Allenfalls der Rechtsstaat hätte mit den Machtmitteln des Reichspräsidenten bewahrt werden können, wenn der Amtsinhaber, Paul von Hindenburg, bis zuletzt entschlossen gewesen wäre, die Nationalsozialisten von der Macht fernzuhalten. Im Januar 1933 aber gab er dem Drängen seiner engsten Berater und Freunde, darunter namhafte Vertreter des ostelbischen Rittergutsbesitzes, nach, die Hitler, den Führer der stärksten Partei, durch Machtbeteiligung «zähmen» wollten. Die Kräfte des alten, vorrepublikanischen Preußen hatten seit langem auf die Abschaffung der Weimarer Demokratie hingearbeitet. Am 30. Januar 1933 schien das Streben von Erfolg gekrönt: Im Kabinett Hitler hatten die Konservativen die Mehrheit.

Sieben Wochen später, am 21. März 1933, feierten Hindenburg und Hitler in der Potsdamer Garnisonkirche die Verbindung von «alter Größe» und «junger Kraft».[8] Anlaß war die Eröffnung des neugewählten Reichstags, der der Reichsregierung das gewünschte Ermächtigungsgesetz bewilligen sollte. Als der greise Feldmarschall allein in die Gruft zum Sarg Friedrichs des Großen hinunterstieg, um stumme Zwiesprache mit dem König zu halten, trat bei vielen Deutschen die gleiche patriotische Rührung ein, die seit Jahren die Fridericus-Filme der Ufa hervorriefen. Doch das alte Preußen erlebte am «Tag von Potsdam» keine Auferstehung. Die neuen Machthaber nahmen nur seinen Mythos in Dienst, um ihrer Herrschaft den Schein einer noch höheren Legitimation zu verschaffen als jener, die sie am 5. März 1933 durch die Wähler empfangen hatten.

Ohne den Appell an den Friedrich-Mythos hätte der katholische Österreicher Adolf Hitler die Deutschen schwerlich zwölf Jahre lang an sich binden können. Aber dieser Mythos war nur einer unter anderen, nicht so wirksam wie der ältere Reichsmythos, der den Deutschen die geschichtliche Sendung zuschrieb, Europa zu führen und das Abendland vor der Herrschaft des Antichrist, nunmehr in Gestalt des Bolschewismus, zu bewahren. Die Vertreter des alten Preußen in Militär, Diplomatie und hohem Beamtentum hatten durchaus ihre Vorbehalte gegenüber dem Emporkömmling aus Braunau am Inn. Aber sie waren zugleich fasziniert von der Konsequenz, mit der Hitler Schritt für Schritt Deutschland von der Schmach der demütigenden Niederlage von 1918 befreite. Die alten Eliten wollten zwar keinen Krieg gegen England (den auch Hitler gern vermieden hätte) und auch nicht gegen Frankreich, weil ein solcher Krieg sich leicht zu einem Weltkrieg ausweiten konnte. Doch von einer preußischen Opposition gegen jedweden Krieg zur Steigerung deutscher Macht konnte keine Rede sein. Keine grundsätzlichen Bedenken gab es in der wilhelminisch geprägten Oberschicht gegen einen Krieg gegen das als schwach eingeschätzte Polen – einen Krieg mit dem Ziel, ehedem deutsche Gebiete wiederzugewinnen und Polen als Machtfaktor auszuschalten. Und wenn ein Krieg Hitlers bei den konservativen Kräften als gerecht galt, war es der gegen das bolschewistische Rußland.

Preußischer Widerstand

Der konservative, überwiegend preußisch geprägte Widerstand gegen Hitler setzte auf breiter Front erst ein, als die letzten Zweifel am verbrecherischen Charakter des Regimes und, vor allem, am Völkermord an den Juden beseitigt waren. Dann freilich handelten viele Offiziere, Gutsbesitzer und Beamte aus alten preußischen Familien so, wie es ihnen ihr Gewissen befahl – bis zur Selbstaufopferung. Der 20. Juli 1944 war für manche Beteiligten auch ein Versuch der Wiedergutmachung eigener Schuld. Es gehörte moralische Größe dazu, diesen Versuch zu wagen.

Für die Bundesrepublik Deutschland wurde der 20. Juli 1944 bald nach den Feiern zu seinem zehnten Jahrestag eine Art von Ursprungsmythos. Der Widerstand von Adel, Militär, Beamtentum und Kirchen erschien nun als der eigentliche Widerstand gegen Hitler. Was an den Gegenwartsdiagnosen und Zukunftsplänen der konservativen Opposition vor- und antidemokratisch war, wurde so lange retuschiert, bis sich der 20. Juli als Wegbereitung des Grundgesetzes deuten ließ. Aus konservativer Sicht rettete der Anschlag auf Hitler die Ehre Preußens. An dieses Ereignis und nicht an den Beitrag des alten Preußen zur Zerstörung der Weimarer Republik, zur Machtübertragung an Hitler und zur Festigung seiner Herrschaft sollten sich die Deutschen erinnern, wenn fortan von der Rolle Preußens im 20. Jahrhundert die Rede war.

In den achtziger Jahren wurde Preußen auch von der DDR «entdeckt». 1980 ließ Honecker das Reiterdenkmal Friedrichs des Großen, ein Werk des Bildhauers Christian Daniel Rauch, im historischen Zentrum Berlins, auf der Straße Unter den Linden, wieder aufstellen. Ein Jahr zuvor war eine differenziert urteilende, auch das Fortschrittliche am Wirken des Hohenzollernkönigs herausarbeitende Biographie Friedrichs II. von Ingrid Mittenzwei erschienen. 1985 veröffentlichte Ernst Engelberg, wie Mittenzwei ein überzeugter Marxist, den ersten Band seiner Biographie Otto von Bismarcks, in der er die deutsche Einigung als «Revolution von oben» interpretierte und dem Reichsgründer große historische Verdienste bescheinigte. Preußen erschien nun nicht mehr als Verkörperung der Reaktion, sondern als ein Staatswesen mit Licht- und Schattenseiten. Das Motiv der Kurskorrektur lag klar zutage: Wenn die SED ihre ideologische Herrschaftsgrundlage verbreitern wollte, mußten sich auch Nicht-Marxisten im offiziellen Geschichtsbild der DDR wiedererkennen können. Das Erbe der kommunistischen Arbeiterbewegung und der Antifaschismus reichten dafür nicht aus.

Dreihundert Jahre nach der Königskrönung von 1701 ist Preußen ganz und gar Geschichte. Es hat seine Faszination, aber auch seinen Schrecken verloren. Was bis heute nachwirkt, ist sein Beitrag zur Gründung des ersten deutschen Nationalstaates von 1871. Denn ohne den gäbe es auch den zweiten nicht: Am 3. Oktober 1990 fand die Wiedervereinigung des Gebietes statt, das vom Deutschen Reich übrig geblieben war. An Preußen erinnert vor allem seine Hauptstadt, die nun wieder die deutsche Hauptstadt ist. Berlin fordert förmlich dazu heraus, über die Rolle Preußens in der deutschen Geschichte nachzudenken – ohne die alten Vorgaben von Freund und Feind, die entweder auf Verherrlichung oder auf Verdammung hinausliefen.

2 1848: Die sperrige Revolution

«Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, wird der deutsche Auferstehungstag verkündet werden durch das Schmettern des gallischen Hahns»: Man schrieb den Januar 1844, als Karl Marx diesen Satz in seinem Pariser Exil zu Papier brachte. Der Begründer des «wissenschaftlichen Sozialismus» war davon überzeugt, daß Frankreich am Vorabend einer neuen Revolution stand, diesmal aber nicht einer «bürgerlichen» Revolution wie 1789 und 1830, sondern einer «proletarischen». Die Entscheidungsschlacht werde freilich nicht in Frankreich stattfinden, wo der Klassengegensatz zwischen Bourgeoisie und Proletariat sich am schärfsten zugespitzt hatte, sondern in Deutschland. Marx’ Heimatland hatte die bürgerliche Revolution immer noch vor sich und erschien dem Autor deshalb besonders rückständig. Doch eben darin sah der Dialektiker Marx die Chance seiner Revolution. Da Rückständigkeit nur durch radikale Mittel zu kurieren war, mußte die bürgerliche Revolution in Deutschland das unmittelbare Vorspiel einer proletarischen Revolution sein. Das Herz dieser Revolution würde das Proletariat sein, ihr Kopf die Philosophie – genauer gesagt: der deutsche Philosoph Karl Marx.[1]

Vier Jahre nach dieser kühnen Prophezeiung schmetterte der gallische Hahn erneut. Am 24. Februar 1848 kapitulierte der «Bürgerkönig» Louis Philippe vor dem aufständischen Volk von Paris und verzichtete auf den Thron. Drei Tage später übersprang der revolutionäre Funke den Rhein. Badische Liberale und Demokraten verlangten auf einer Volksversammlung in Mannheim Pressefreiheit, Schwurgerichte, konstitutionelle Verfassungen für alle deutschen Staaten und ein deutsches Parlament. Am 28. Februar stellte der liberale Abgeordnete Heinrich von Gagern, der spätere Präsident der deutschen Nationalversammlung, im hessischen Landtag in Darmstadt den Antrag auf Einberufung einer Nationalrepräsentation und auf «Erneuerung des Bundesoberhaupts». Damit war das Programm des Liberalismus abgesteckt: Politische Freiheit und nationale Einheit bildeten den Kern der alsbald in ganz Deutschland erhobenen «Märzforderungen».

Die deutsche Revolution von 1848/49 verlief bekanntlich ganz anders, als Marx erhofft hatte. Die gemäßigten Liberalen dachten gar nicht daran, erst die überkommenen Verhältnisse umzustürzen und dann der revolutionären Arbeiterklasse Platz zu machen. Vielmehr vertrauten die Wortführer des gebildeten und besitzenden Bürgertums darauf, daß sie sich über ihre Forderungen mit den Fürsten friedlich würden verständigen können. Das industrielle Proletariat, damals noch eine kleine Minderheit in der Gesellschaft, erstrebte zwar einschneidende soziale und politische Reformen, traf aber keine Anstalten, die ihm von Marx zugedachte Rolle zu spielen. Die Bauern schließlich, an Zahl den Arbeitern weit überlegen, rebellierten im Frühjahr 1848 vielerorts gegen feudale Ausbeutung und drückende Steuerlasten, kehrten aber, als einige ihrer wichtigsten Forderungen erfüllt waren, ins Lager der beharrenden Kräfte zurück.

Im Dezember 1848, als die Konterrevolution auch in Berlin gesiegt hatte, warf Marx der preußischen Bourgeoisie vor, sie habe von Anfang an zum «Verrat gegen das Volk» geneigt. Er gab damit einer Geschichtsschreibung das Stichwort, die sich auf ihn berief und seinen Urteilen kanonische Geltung zusprach. Seit es die DDR und die Sowjetunion nicht mehr gibt, liest man solche Anklagen kaum noch. Doch die Meinung, das deutsche Bürgertum habe 1848/49 kläglich versagt, ist zählebig, und sie beschränkt sich keineswegs auf die ehemaligen Parteigänger des Marxismus.

Bei schärferem Hinsehen fallen die Urteile über die deutsche Revolution von 1848 meist weniger hart aus. Die Forderungen, vor die sich die Liberalen in der deutschen Nationalversammlung, dem Frankfurter Paulskirchenparlament, gestellt sahen, waren ungleich größer als die der französischen Revolutionäre von 1789. Im westlichen Nachbarland war es Ende des 18. Jahrhunderts «nur» darum gegangen, die privilegierten Stände des Adels und des Klerus zu entmachten und dem Bürgertum, dem «dritten Stand», zur Herrschaft zu verhelfen. Den nationalstaatlichen Rahmen gab es seit Jahrhunderten. In Deutschland hingegen standen 1848 Freiheit und Einheit zur gleichen Zeit auf der Tagesordnung: Der deutsche Nationalstaat, in dem das liberale Bürgertum den Ton angeben wollte, mußte erst noch geschaffen werden. Was Freiheit konkret hieß, darüber gingen die Auffassungen zwischen den Liberalen im engeren Sinn und den Demokraten weit auseinander. Die überzeugten Republikaner um Hecker und Struve in Baden, die die Wahl der Nationalversammlung durch einen Putsch verhindern wollten, bildeten eine kleine Minderheit. Die Mehrheit, die die monarchische Staatsform nicht in Frage stellte, war aber alles andere als einig. Der Streit ging zum einen um die Verteilung der Befugnisse zwischen Parlament und Monarch, zum anderen um die Frage: gleiches oder besitzfreundliches Wahlrecht?

Noch strittiger war die Bedeutung der deutschen Einheit. Die Wahlen zur deutschen Nationalversammlung im Mai 1848 sollten im Gebiet des 1815 gegründeten Deutschen Bundes stattfinden. Zum Deutschen Bund gehörten seit April 1848 auch Ost- und Westpreußen sowie die westlichen, teilweise deutsch besiedelten Gebiete des preußischen Großherzogtums Posen. Bundesgebiet waren aber von jeher auch habsburgische Territorien mit nichtdeutscher Bevölkerungsmehrheit, nämlich Böhmen und Mähren, «Welschtirol» und Triest sowie die slowenischen Wahldistrikte in Kärnten, Krain und der Steiermark.

Daß das deutsche Österreich zu Deutschland gehörte, verstand sich im Frühjahr 1848 für fast alle Beteiligten von selbst. Erst während des «tollen Jahres» formten sich die Lager der «Kleindeutschen» und der «Großdeutschen» heraus, die in ebendieser Frage gegensätzliche Positionen bezogen. Die «Großdeutschen», unter ihnen die meisten katholischen Abgeordneten, die meisten Süddeutschen und die radikaleren Demokraten, konnten sich ein Deutschland ohne Österreich gar nicht vorstellen. Das Habsburgerreich hätte sich aber selbst aufgelöst, wenn es nur mit einem Teil seines Gebiets dem deutschen Nationalstaat beigetreten wäre. Das Wiener Nein zu den entsprechenden Forderungen der Paulskirche verhalf Anfang 1849 den «Kleindeutschen» zum Sieg, die meist Protestanten waren, mit Preußen sympathisierten und ihre stärksten Bastionen nördlich des Mains hatten.

Preußen die Führung eines kleindeutschen Nationalstaates zu übertragen – Anfang 1848 hatten nur wenige Deutsche eine solche Lösung der «deutschen Frage» in Erwägung gezogen. Doch dann kam der erste große außenpolitische Konflikt des Revolutionsjahres, der Krieg um Schleswig. Dänemark hatte sich Ende März das nördliche der beiden Elbherzogtümer einverleibt, das nicht zum Deutschen Bund gehörte, aber eng mit Holstein verbunden war. Schleswig den Dänen zu überlassen war für die Deutschen aller politischen Richtungen undenkbar. Um die Annexion rückgängig zu machen, brauchte man Preußen. Es setzte seine Armee mit Erfolg ein, stimmte allerdings Ende August 1848 unter britischem und russischem Druck einem Waffenstillstandsvertrag mit Dänemark zu, den die Mehrheit der deutschen Nationalversammlung als demütigend empfand. Die Paulskirche mußte lernen, daß sie den Hohenzollernstaat nicht zu einer Politik zwingen konnte, die dieser mit seinen Interessen nicht für vereinbar hielt.