Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: edition ost

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Der einstige Staatschef der DDR legt seine Memoiren vor. Egon Krenz berichtet über seinen Weg, der nicht untypisch für die DDR und dennoch ein besonderer war und ihn nach Schlosserlehre, Lehrerstudium und Arbeit als Jugendfunktionär zum »Nachwuchskader« der Partei machte. Und, wie alsbald in den Westmedien gemunkelt wurde, zu »Honeckers Kronprinzen«. Als er dessen Nachfolger an der Spitze des Staates wurde, war der Untergang des Landes nicht mehr aufzuhalten. Durch sein gesamtes Leben zieht sich gleichsam leitmotivisch die Vorstellung von einer besseren Gesellschaft, »dass ein gutes Deutschland blühe«, wie es in Brechts »Kinderhymne« heißt, die in jener Zeit entstand, in die auch der Beginn des politischen Lebens von Krenz fällt. Die Memoiren sind auf drei Bände angelegt, setzen je einen zeitlichen Rahmen, sind jedoch nicht chronologisch und linear erzählt. Durch Vor- und Rückgriffe ordnet Krenz seine biografischen Stationen in die Zeitgeschichte ein und wertet aus der Fülle und Differenziertheit der Erkenntnisse seiner langen politischen Laufbahn und natürlich auch jener Erkenntnisse, die er nach dem Untergang seines Staates machen musste. Dadurch bekommt dieser erste – wie auch jeder weitere – Teil der Autobiografie des DDR-Staatsmannes absolute Eigenständigkeit. Der in Kolberg geborene Krenz berichtet über seine Kindheit, die durch die Kriegsflucht mit seiner Mutter nach Ribnitz-Damgarten 1945 ein ungewolltes jähes Ende fand. Zu diesem Lebensabschnitt gehört der Umstand, dass der siebenjährige Krenz in einer der Massenszene des Ufa-Films »Kolberg« mitspielte. Es sollte der letzte Spielfilm sein, der im untergehenden Reich Premiere hatte. In seiner neuen Heimat, bei den Wahlen 1946, machte Krenz für die CDU Wahlkampf, indem er SED-Plakate überklebte. Aus dieser ersten Begegnung mit Politik entwickelten sich Kontakte, die für ihn prägend wurden und zu seinem entschiedenen Ja zum Sozialismus führten. Wer waren die Leute, die in der DDR Politik machten? Welche Politik? War der Wechsel von Ulbricht zu Honecker eine Umbruchszeit? Krenz erzählt pointiert, verwebt Damaliges mit Heutigem, liefert Fakten, reflektiert seine Erfahrungen tief, kritisch und streitbar. Dadurch entsteht ein dichter, lebhafter, höchst informativer Text, der die Memoiren zu einem herausragenden Leseerlebnis macht und darüber hinaus auch eine Quelle für all jene ist, die sachlich an Geschichte, Politik und einem Nachdenken über die Gesellschaft interessiert sind.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 312

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum

Alle Rechte der Verbreitung vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist nicht gestattet, dieses Werk oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen oder in Datenbanken aufzunehmen.

Die Printausgabe enthält zwei 16-seitige Bildteile

edition ost im Verlag Das Neue Berlin – eine Marke der Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage

ISBN E-Book 978-3-360-51052-5

ISBN Print 978-3-360-02805-1

1. Auflage 2022

© Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage GmbH, Berlin

Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin,

unter Verwendung eines Fotos aus dem Archiv des Autors

www.eulenspiegel.com

Der Autor

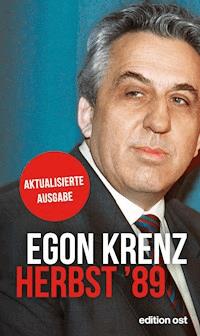

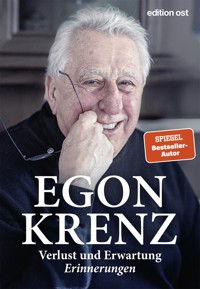

Egon Krenz, geboren 1937, nach Lehrer-Studium Funktionär der Freien Deutschen Jugend, deren Chef er von 1974 bis 1983 war. Danach Mitglied der Partei- und Staatsführung der DDR. Im Herbst 1989, in der Nachfolge Erich Honeckers, Generalsekretär des ZK der SED, Staatsratsvorsitzender und Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates der DDR. Im Dezember 1989 Rücktritt von allen Funktionen. Seit 1990 parteilos. Publizistisch aktiv, Autor von Büchern, die es meist in die Bestseller-Listen schaffen.

Für Erika

Inhalt

Prolog

Familiäre Wurzeln

Kriegskind

Die Russen kommen

Nachkrieg

Ost oder West – Damgarten oder Westerland/Sylt?

Einig Vaterland

Ein Brief von ganz oben

Prägende Erlebnisse

Orientierungslos

Mein 17. Juni

Ausbildung

Am Scheideweg

Armeezeit

Weichenstellungen

Arbeit in Berlin

Parteihochschule Moskau

Zwischen Ulbricht und Honecker

Widersprüche im Politbüro

Antwort auf Brandts Ostpolitik

Am Krankenbett Breshnews

Ein Brief nach Moskau

Für und Wider auf dem VIII. Parteitag der SED

Abkommen, Anerkennung, Abgrenzung

Honecker und Wehner

Honecker, Brandt und Guillaume

Ulbrichts Tod

Personenverzeichnis

Prolog

24. Dezember 1989. Das Wetter ist mies. Meine Stimmung auch. Zum ersten Mal erlebe ich Weihnachten ohne Arbeit, ohne Amt, ohne erkennbare Zukunft. Als ich nach der Bescherung und dem traditionellen Entenbraten in Gedanken versinke, höre ich die Hausklingel. Wer, verdammt, stört die Weihnachtsruhe?

Widerwillig gehe ich zur Haustür. Am Gartentor im Majakowskiweg 9 in Berlin-Pankow steht ein Mann.

»Krätschell«, ruft er. »Superintendent.«

In einer Hand hält er eine Kerze, in der anderen ein Geschenk für mich: »Grundrechte des deutschen Volkes« aus der Revolution von 1848 – eine gute Grundlage für eine neue DDR-Verfassung, wird er später erklären, als er mir die Banderole überreicht.

Die Kerze hat er vermutlich bewusst ausgewählt. Sie ist rot.

Er komme vom Gottesdienst, sagt er. Und er wolle mir Beistand leisten, in schwieriger Zeit.

Mir ist keineswegs nach Besuch zumute. Dass aber ein Pfarrer mir, einem Kommunisten, Beistand leisten will, macht mich denn doch neugierig. Ich bitte ihn ins Haus. Er, der Christ, der Kirchendiener, und ich, der Marxist, bis vor kurzem noch Parteidiener, beginnen ein Gespräch über Gott und die Welt. Und das am Heiligen Abend.

Die politischen Ereignisse, meint der Pfarrer, hätten mich vom Leben beurlaubt, mich meiner Ämter beraubt. Obwohl mich die eigenen Genossen verstoßen hätten, solle ich nicht verzagen, tröstet er mich. Als er sich später an der Pforte verabschiedet, verspricht er: »Sollten Ihre ›roten Brüder‹ Sie einsperren, komme ich Sie im Gefängnis besuchen«.

Werner Krätschell hielt Wort. Mehr als zehn Jahre später sitzen wir uns im Besucherraum der JVA Plötzensee gegenüber. Nur waren es nicht die »roten«, sondern die »schwarzen« Brüder, die mich hinter Gitter geschickt hatten. Und der Pfarrer, der sich in der kirchlichen Friedensarbeit der DDR unter dem Motto »Frieden schaffen ohne Waffen« engagiert hatte, predigte inzwischen nicht mehr in Pankow. Er war 1997 Bevollmächtigter für die evangelische Soldatenseelsorge in Ostdeutschland geworden.

Die Welt hatte sich verändert. Die Haltung etlicher Mitmenschen zum Militär augenscheinlich auch.

An jenem Weihnachtsabend 1989 aber tat mir Zuneigung eines Andersdenkenden gut. Schon am Vormittag hatte mir der Konsistorialpräsident der Evangelischen Kirche, Manfred Stolpe, eine handgeschriebene, sehr persönliche Weihnachtskarte geschickt. »In dem turbulenten Jahr 89«, hatte er geschrieben, »waren Sie zu besonders weitreichenden Entscheidungen gefordert. Nach meiner Kenntnis haben Sie Gewalt verhindert und die Gespräche am Runden Tisch ermöglicht.« Mit Stolpe zusammen hatte ich in den vergangenen Jahren oft Lösungen für schwierigste humanitäre Probleme gefunden, die angesichts der deutschen Spaltung sonst auf der Strecke geblieben wären.

Er hat das nie vergessen, auch in dieser äußerst zugespitzten Situation des zu Ende gehenden Jahres 1989 nicht. Wenn Pfarrer Krätschell zum engeren Bekanntenkreis dieses aufrechten Mannes zählt, so meine Überlegung, dann kannst du ihm vertrauen.

Ich zuckte allerdings bei seiner Bemerkung zusammen, dass ich nun vom Leben beurlaubt sei. Mit 52 Jahren? Soll das nun wirklich schon alles gewesen sein? Was ist ein Leben wert, dem durch einen politischen Umbruch Sinn und Inhalt genommen wird? Sind die sozialistischen Ideale nichts mehr wert, nur weil sie sich im ersten Anlauf nicht verwirklichen ließen? Soll alles vergebens gewesen sein, wofür ich seit meiner frühen Kindheit gelebt hatte?

Im Moment schien es so. Der Staat, der mein Leben war, lag in seinen letzten Zügen. Die SED, der ich seit meinem sechzehnten Lebensjahr angehörte, existierte nicht mehr. Manche meiner Weggefährten nannten sich jetzt »demokratische Sozialisten«, mich einen »Stalinisten«. In ihrer Partei gebe es keinen Platz für mich, meinten die Eifrigsten. Wirklich kurios. Diese Partei nannte sich seit einigen Tagen SED-PDS. Ich war seit 1953 in der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, aus der diese SED-PDS hervorgegangen war. Die eilig Gewendeten beabsichtigten, mich zum Parteilosen zu machen. Wie sollte ich darauf reagieren? Schmollen? Mich beleidigt zurückziehen? Urlaub vom Leben nehmen? Das war und ist meine Sache nicht.

In jener Nacht vom 20. zum 21. Januar 1990, in der mich die »Erneuerer« politisch heimatlos machten, reifte in mir ein Entschluss, dem mich bis heute folge: klein kriegen die dich nicht. Ich hatte zwar verloren, war gestrauchelt, gestürzt, aber ich würde nicht liegenbleiben. Ich nicht. Schon um niemandem diesen Triumph zu gönnen, mich zu Fall gebracht zu haben. Da bin ich wie meine Landsleute hier oben im Norden: eindeutig, stur und beharrlich.

Prinzipien brauchen eben einen harten Schädel. Das ist auch gut für die Beulen, die mir nicht nur der politische Gegner zugefügt hat.

Familiäre Wurzeln

Urlaub vom Leben war jedenfalls keine Lösung. Mich gegen Ungerechtigkeiten zu wehren hatte mir meine Mutter beigebracht. Nun, als ich mit mir und der Welt uneins war, als ich versuchte, Antworten zu finden, was über die DDR gekommen war und welche Verantwortung mir dabei zukam, erhielt ich »Post« aus Heidelberg.

Er sei mein Onkel, behauptet ein mir unbekannter Mann. Sein Bruder Ernst wäre mein Vater. In Kolberg habe der eine Schneiderwerkstatt betrieben. 1943 sei er ums Leben gekommen. Jude sei er gewesen …

Nichts von dem hatte meine Mutter mir je erzählt. Sie war 1975 verstorben. Ich konnte sie also nicht mehr fragen. Mich trieb nun der Gedanke um, in meinem Leben könne es doch etwas geben, von dem ich keine Ahnung hatte. Eine Begebenheit, Jahrzehnte zurückliegend, schien sogar darauf hinzudeuten.

Als ich 1961 meine Erika heiraten wollte, brauchte ich eine Geburtsurkunde. Das Original war in den Kriegswirren verloren gegangen. Nachdem ich eine amtliche Kopie in den Händen hielt, traute ich meinen Augen nicht: Sie war auf den Mädchennamen meiner Mutter ausgestellt: Anna Koltermann. Ich gab ihr das Papier zu lesen. Das müsse ein Irrtum sein, meinte sie. Der Krieg sei schuld. »Dein Vater«, wiederholte sie zum x-ten Mal, »war Ernst Krenz, der Bruder meines ersten Mannes Johann Krenz, der im Dezember 1914, im Ersten Weltkrieg, gefallen war.«

Sie habe lediglich versäumt, mich beim Amt auf den Familiennamen Krenz anzumelden.

Mutter genierte sich. Ordnung und Korrektheit gehörten zu ihrem Leben. Ein uneheliches Kind passte nicht in ihr Weltbild. Ich beließ es bei ihrer Erklärung. Ihr Wohlbefinden war mir wichtiger als Nachforschungen über meinen Erzeuger, den ich ohnehin nie gesehen hatte und wohl auch deshalb nicht vermisste. Wieso sollte ich meine Mutter wegen eines mir unbekannten Menschen quälen, dachte ich.

Ich beantragte die Änderung der Geburtsurkunde. Damit war die Angelegenheit erledigt. Es war mir einerlei, ob ich ehelich oder unehelich zur Welt gekommen war. In der DDR spielte dies ohnehin keine Rolle. Zu vererben war nichts.

Betroffen war ich eher, als ich zeitgleich und aus der Ferne den bundesdeutschen Wahlkampf 1961 beobachtete. Der konservative Konrad Adenauer, damals bereits 85, stellte seinen 47-jährigen sozialdemokratischen Herausforderer Willy Brandt, Regierender Bürgermeister Westberlins, als uneheliches Kind an den Pranger. Obwohl ich Brandt seinerzeit weder politisch noch menschlich nahestand, fand ich die Kampagne gegen ihn widerlich. Ich war froh, dass es solche Schlammschlachten in der DDR nicht gab.

Die Zeitung, die den Brief meines vermeintlichen Onkels erhalten hatte, fragte nun an, ob sie mich mit dem Absender in Verbindung bringen könne. Neugierig war ich schon. Doch ich wehrte ab. Es standen mir schon zu viele erfundene Geschichten über die DDR und über mich in der Zeitung. Ich war davon überzeugt, dass man bereits an einer Story bastelte, und sah schon die Schlagzeile vor mir: »Krenz verschwieg jüdische Herkunft. Antisemitismus in der DDR!« So oder jedenfalls so ähnlich. Für Antisemitismus in der DDR wollte und konnte ich nun wahrlich kein Zeuge sein. Nicht, weil mir etwa unbekannt geblieben wäre, dass es auch im Osten Deutschlands nach dem Krieg noch Leute gegeben hatte, die abfällig über Juden sprachen oder üble Judenwitze erzählten. Das Gedankengut der Nazis war eben nicht über Nacht verschwunden. Am 8. Mai 1945 wurde auch in der sowjetisch besetzten Zone kein neues Volk geboren. Die Nazizeit und ihre Ideologie hatten ihre Spuren hinterlassen. Was einmal falsch im Kopf war, brauchte seine Zeit, um aus ihm wieder zu verschwinden. Aber: Der Staat, in dem ich groß geworden war, duldete keinen Antisemitismus. Die DDR war von Anfang an eine Barriere gegen die Verbreitung faschistischer Ideologie. Zwar lehrte man uns in der Schule nicht den englischen Begriff Holocaust. Der kam erst in den siebziger Jahren mit einem Film aus den USA in die Bundesrepublik.

Für die unmenschlichen Verbrechen der Nazis benutzten wir andere Begriffe. Deutsche Verbrechen wurden mit deutschen Worten und Wendungen bezeichnet: Völkermord an den Juden, Massenvergasung, Judenverfolgung, industrielle Judenvernichtung …

Bewusst aufgenommen habe ich dies das erste Mal als Zehnjähriger. 1947 sah ich den Film »Ehe im Schatten«. Erst Jahre später erfuhr ich, dass es einer der ersten antifaschistischen Filme der DEFA war. Regie hatte der Kommunist Kurt Maetzig geführt. Der Film brachte mir das tragische Schicksal eines deutschen Schauspielers und seiner jüdischen Ehefrau nahe. Der Rassenwahn der Nazis hatte sie in den Selbstmord getrieben. Ich saß im Kino. Die Tränen liefen, der Film hatte mich gepackt. Blitzartig tauchten gleichzeitig Erinnerungen an meine Geburtsstadt Kolberg auf.

Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr sich die von mir bewusst wahrgenommene Begebenheit zutrug: Ein Kinderarzt aus unserer Nachbarschaft, der auch mich behandelt hatte, wurde durch die Strandstraße in Kolberg getrieben. Er trug einen gelben Stern auf der Brust. Er rief: »Ich bin ein Jude.« Dieses Bild des solcherart bloßgestellten, gedemütigten Mannes, der vor grinsenden Uniformierten herlaufen musste, hat sich mir tief eingeprägt. Seither waren nur wenige Jahre vergangen. Nun, 1947, erlebte ich als Zehnjähriger die Gespräche der Erwachsenen über den mich bewegenden Film. Die meisten von ihnen wollten von der Judenverfolgung nichts gewusst haben. Angesichts meiner Kolberger Beobachtung weigerte ich mich, ihnen dies zu glauben. Das trug mir Beschimpfungen ein. Am harmlosesten war noch der Vorwurf: »Du Grünschnabel, was weißt du schon davon.«

Solche herablassenden Gespräche hinterließen ebenfalls Spuren. Das Thema ließ mich nie wieder los, bis heute nicht. Es war gegenwärtig, als wir in der Schule Lessings »Nathan der Weise« oder Heines Gedichte und Reiseberichte durchnahmen. Mein Klassenlehrer Erwin Wendland verstand es, Verbindungen aus der klassischen deutschen Literatur zum Judentum der Gegenwart herzustellen. Mit innerer Bewegung las ich später das »Tagebuch der Anne Frank«. In den Folgejahren konnte ich dazu beitragen, dass dieses erschütternde Dokument in mehreren Auflagen im Verlag der FDJ veröffentlicht wurde. Und als Fortsetzung in der Tageszeitung Junge Welt mit einer Auflage von einigen hunderttausend Exemplaren täglich. Als ich 1976 ins Politbüro gewählt wurde, war ein Jude mein Nachbar: Herrmann Axen. An warmen Sommertagen trug er mitunter ein kurzarmiges weißes Polohemd. Dann konnte ich seine ihm von der SS eingebrannte Häftlingsnummer auf dem Unterarm erkennen: 58787. Sie erinnert mich noch heute an seine Leidenszeit in den Konzentrationslagern Auschwitz und Buchenwald. Axen teilte das Schicksal von Millionen Menschen, die einzig deshalb verfolgt, vertrieben und getötet wurden, weil sie von einer jüdischen Mutter geboren worden waren.

Zu meinen Mitstreitern im Politbüro gehörte auch Albert Norden, Sohn eines im KZ Theresienstadt ermordeten Oberrabbiners.

Menschen wie sie und ihre Gefährten – ob nun Erich Honecker oder Horst Sindermann, Friedrich Ebert oder Erich Mückenberger, Kurt Hager oder Heinz Hoffmann, die als Sozialdemokraten oder Kommunisten aktive Widerstandskämpfer waren und viele Jahre ihrer Jugendzeit in Gefängnissen, Konzentrationslagern oder in der Emigration zubringen mussten – duldeten weder strukturellen noch sonstigen Antisemitismus in der DDR. Dass es dennoch gelegentlich Vorkommnisse mit Jugendlichen gab, die faschistisches Gedankengut offenbarten, hatte verschiedene Ursachen. Über kein Ärgernis aber sah der Staat hinweg. Das nimmt man heutzutage gern zum Anlass, der DDR einen »verordneten Antifaschismus« vorzuhalten. Ob »verordnet« oder nicht, ist hier nicht die Frage. Schon im Potsdamer Abkommen hatten die Alliierten dem deutschen Volk den Antifaschismus »verordnet«: Denazifierung, Demilitarisierung, Dezentralisierung und Demokratisierung. Sie nannten das die 4D. Gemeint waren die Entnazifizierung und die Entmilitarisierung: Verbot aller Naziorganisationen, Abschaffung aller Nazi-Gesetze, Umbenennung von Straßen und Plätzen, Entfernung von Nazis aus öffentlichen Ämtern, der Justiz, aus Schulen und der Verwaltung … Alles verordnet. Diese antinazistische Haltung wurde von Jahr zu Jahr stärker von den DDR-Bürgern verinnerlicht. Dass sich ihr Staat an das Potsdamer Abkommen hielt und die Bundesrepublik nicht, kann man der DDR nicht negativ ankreiden.

Als beispielsweise 1987 das Berliner Stadtgericht antisemitische Aktionen von Jugendlichen nur als »Rowdytum« einstufte, berief Honecker eine Sondersitzung des DDR-Staatsrates ein. Er protestierte dort, dass von einem Gericht in der DDR Antisemitismus als »Jugendsünde« verharmlost worden sei. Die daraufhin eingeleiteten politischen und juristischen Gegenmaßnahmen wurden nach 1990 von der bundesdeutschen Justiz als »Rechtsbeugung« bewertet und führten zu einem Ermittlungsverfahren gegen mich. Nur weil Persönlichkeiten wie Heinz Galinski, Vorsitzender des Zentralrats der Juden, Stephan Hermlin und andere Juden dieser juristischen Willkür widersprachen, kam es nicht zur Anklageerhebung. Juden und Nichtjuden lebten nach meiner Wahrnehmung in der DDR im Wesentlichen in Eintracht. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion oder einer Ethnie war Privatsache. Niemals hätte ich einen Grund gehabt zu leugnen oder zu verschweigen, dass ich jüdische Vorfahren habe, wie ein Mann aus Heidelberg nun behauptete.

Was aber, so ging es mir durch den Kopf, wenn der Mann aus Heidelberg Recht hatte?

Ich konnte es mir nicht vorstellen. Meine grundehrliche Mutter hatte in ihrem Leben mehr Enttäuschungen als Freude gehabt. Für andere da zu sein, war ihr wichtiger, als an sich zu denken. Geboren 1893 im kleinen Dorf Strahlenberg, Kreis Deutsch Krone, heute Polen, musste sie schon mit vierzehn Jahren als Dienstmagd zum Lebensunterhalt der Familie beitragen. Mit Siebzehn kam sie »in Stellung«. Das bedeutete, für »bessere Leute«, wie es damals hieß, den Haushalt zu führen. Und dies tat sie Hunderte Kilometer von ihrem westpreußischen Elternhaus entfernt, im mecklenburgischen Graal-Müritz an der Ostsee. Mit 21 Jahren heiratet sie 1914 den Melker Johann Krenz. Er stand in den Diensten des Gutsherrn von Pütnitz, einem kleinen vorpommerschen Gut in der Nähe von Damgarten. Der Gutsherr gab dem Jungvermählten in einem seiner Dörfer eine Stelle als Schweizer, was ein andere Bezeichnung für Melker war. Das Paar bekam ein eigenes Zuhause. Sein bescheidenes Glück hielt nicht lange. Schon wenige Wochen später begann der Weltkrieg. Johann Krenz musste für »Kaiser, Gott und Vaterland« ins Feld ziehen. Was er bei seinem Abschied von seiner jungen Frau nicht wusste und auch nie mehr erfahren sollte: Sie war schwanger.

Als Maria zur Welt kam, war ihr Vater bereits zwei Monate tot, gefallen auf irgendeinem Schlachtfeld. Auf den Gutsbesitzer machte das keinen Eindruck. Die Kriegerwitwe mit Kleinstkind war nun keine vollwertige Arbeitskraft mehr. Sie musste ihre Wohnung räumen. Unterkunft fand sie in einem kleinen, ungeheizten und feuchten Zimmer unter dem Dach einer ausgedienten Glashütte am Rande von Damgarten. Dort erreichte sie der Hilferuf ihres Vaters aus dem hinterpommerschen Dorf Lassehne, unweit von Kolberg. Ihm war die Frau – die Mutter meiner Mutter – gestorben. Nun stand er mit sieben kleinen Kindern allein da. Meine (spätere) Mutter Anna zog mit ihrer Tochter Maria von Vorpommern nach Hinterpommern. Sie wurde den Kindern Ersatzmutter, ihrem Vater Haushälterin und dem Gutsbesitzer billige Arbeitskraft. Nachdem sie ihre jüngeren Geschwister großgezogen hatte und diese ausgezogen waren, siedelte sie mit Maria und ihrem inzwischen schwerkranken Vater ins nahegelegene Ostseebad Kolberg.

Inzwischen war sie 36 und Tochter Maria 15 Jahre alt.

Als Anna, verwitwete Krenz, 44 war, kam ich zur Welt. Es war ein Freitag, der 19. März 1937. Ein sogenannter Nachkömmling. Jetzt, da sie in der zweiten Hälfte ihres Lebens stand, hätte sie endlich an sich denken können. Das Wichtigste in ihrem Leben wurde nun aber ich. Zwar saßen Not und Mangel immer mit an unserem Küchentisch, aber mit viel Fleiß und Einfallsreichtum schaffte sie heran, was zum Überleben notwendig war.

Mutter war eine sehr einfache und bescheidene Frau. Was ihr an Bildung fehlte, machte sie mit Herzensgüte, Aufrichtigkeit und Hilfsbereitschaft wett. Sie teilte das Letzte mit jemandem, der in Not war. Für mich hat sie sich sprichwörtlich aufgeopfert. Selbst als sie wegen eines späteren Herzleidens arbeitsunfähig wurde, machte sie keine Pause. Sie ging Heu staken, Torf stechen, Kühe melken, Kinder beaufsichtigen und Saubermachen. Sie tat es für mich. Anders wären wir wohl auch nicht über die Runden gekommen. Sie bezog eine monatliche Witwenrente von fünfundvierzig Reichsmark.

Wer immer mein Vater gewesen sein mag: Er kehrte aus dem Zweiten Weltkrieg nicht wieder. Ob gefallen, vermisst oder ermordet: Ich weiß es nicht. Klar aber ist: Meine Mutter hatte in zwei Weltkriegen die Väter ihrer beiden Kinder – Maria und Egon – verloren. Das hat bleibende Schmerzen verursacht. Die sonst so unpolitische Frau wünschte sich nichts sehnlicher als Frieden. Nie wieder Krieg! Dieses Verlangen hat sie und auch mich stark beeinflusst.

Angesichts meiner Kriegs- und Nachkriegserlebnisse bin ich in meinem Denken und Fühlen früher erwachsen geworden als Gleichaltrige vor oder nach mir. Jedenfalls scheint es mir heute so. Vor allem, wenn ich bedenke, dass ich mich schon in frühen Kinderjahren politisch aktiv betätigte und davon bis in die Gegenwart nicht lassen kann. Die Überzeugung meiner Mutter »Nie wieder Krieg!« wurde mir gleichsam in die Wiege gelegt. Sie blieb ein Element meines Denkens und Handelns.

Kriegskind

Meine Erinnerungen an meine Geburtsstadt Kolberg sind lückenhaft. Noch heute erschrecke ich, wenn ich Sirenen höre. Wenn sie damals heulten, drängten uns Männer in brauner Uniform mit dem Hakenkreuz am Arm in einen Luftschutzbunker. Er befand sich nur wenige Meter von unserer Wohnung entfernt. Wie viele Nächte wir dort verbrachten, erinnere ich nicht. Das Weinen der Kinder und das Stöhnen kranker Menschen vermischten sich zu einem unangenehmen Grundgeräusch. Manchmal höre ich dies noch immer im Schlaf. Die Angst, nicht wieder herauszukommen, war ständig da. Alle waren froh, wenn die Sirenen Entwarnung gaben. Jedes Mal sagte meine Mutter: »Gott sei Dank, wir haben überlebt!«

Ebenfalls in Erinnerung geblieben sind die Dreharbeiten für einen Ufa-Film. 1943/44 produzierte Veit Harlan einen Historienfilm über die Belagerung Kolbergs durch die Franzosen 1807. Gedreht wurde an Originalschauplätzen. Wir Kinder erfreuten uns an den bunten Uniformen, den Massenaufmärschen und den prächtigen Kulissen. Schauspieler saßen in den Restaurants, gingen ins Stadttheater oder promenierten auf der Seebrücke, unter ihnen – wie ich viel später erfahren sollte – war auch Heinrich George. Erst Jahre danach wurde mir bewusst, dass ich miterlebt hatte, wie einer der letzten Propagandafilme der Nazis entstand.

Mit enormem Aufwand wurde der Widerstand der Kolberger gegen die Belagerung napoleonischer Truppen als Vorlage benutzt, also missbraucht für den verbrecherischen Aufruf der deutschen Faschisten: »Entschlossenheit zum Siege – koste es, was es wolle.«

In einer der Massenszenen wirkte ich mit. So oft ich mir sehr viel später die Szene auch anschaute: Ich entdeckte mich nicht. Nun, für den Gang der Geschichte war das unerheblich.

Anders als im Film überstand das reale Kolberg den Krieg nicht. Über neunzig Prozent der Stadt lagen am Ende in Schutt und Asche. Einen Tag vor meinem achten Geburtstag, am 18. März 1945, wurde Kolberg von den Nazis befreit. Nach dem Willen der Siegermächte, der im Potsdamer Abkommen ausgedrückt wurde, sollte auch diese Stadt künftig nicht mehr zu Deutschland gehören. Kolberg trägt heute den polnischen Namen Kołobrzeg.

Als die DDR 1950 die Oder-Neiße-Grenze als ihre endgültige Ostgrenze anerkannte, begrüßte ich das in einem Artikel für die Schulwandzeitung. Meine Mutter war entsetzt. »Das ist doch unsere Heimat«, meinte sie.

Ich antwortete altklug, aber überzeugt: »Die hat Hitler verspielt.«

Diese DDR-Wahrheit war hart, aber ehrlicher als die Jahrzehnte in der Bundesrepublik verbreitete Illusion, man werde zurückholen, was Deutschland durch den Zweiten Weltkrieg verloren hatte.

Bevor der Beschuss meiner Geburtsstadt begann, verließ meine Mutter mit mir Monate zuvor die Heimat. Sie ahnte, dass uns und Kolberg Schreckliches bevorstand. Die ersten Flüchtlingstrecks aus dem Osten kündigten die nahende Katastrophe an. Ich erinnere mich an Gespräche zwischen Erwachsenen, die von Plünderungen und Grausamkeiten »der Russen« berichteten. Kinder, so hörte ich, seien angeblich mit der Zunge auf einen Tisch genagelt worden, weil sie die Verstecke ihrer Mütter nicht hatten verraten wollen. In den Straßen waren Plakate zu sehen, die Russen mit einem Messer im Mund als Barbaren zeigten. Noch bevor ich den ersten sowjetischen Soldaten sah, hatte ich eine Vorstellung von ihm. Die Angst vor »den Russen« war allgegenwärtig. Auch meine Mutter fürchtete sich. Sie nahm daher das Angebot ihres in Damgarten lebenden Schwagers Josef Krenz gern an, ihm die Wirtschaft zu führen. Hatten die Folgen des Ersten Weltkrieges sie von Damgarten nach Hinterpommern geführt, so kehrte sie kurz vorm Ende des Zweiten Weltkrieges an den Ort ihrer Jugend zurück. Sie folgte ihrem Mutterinstinkt, Schaden vom Nachwuchs abzuwenden. Wir fuhren regulär mit dem Zug von Kolberg nach Damgarten. So blieb uns der Anblick der toten Flüchtlinge erspart, die später – wie uns berichtet wurde – in den Straßengräben lagen. Gestorben vor Entkräftung, ausgezehrt von Hunger und Krankheiten.

Damgarten war ein ruhiges Ackerbürgerstädtchen, gelegen an der Grenze zwischen Vorpommern und Mecklenburg. Es wurde meine neue Heimat. Die Stadtgrenze war auch die Landesgrenze. Die Passbrücke, die über den Grenzfluss Recknitz führte, war (und ist) die direkte Landverbindung von Damgarten nach Ribnitz und umgekehrt. Wir Kinder – Pommern aus Damgarten und Mecklenburger aus Ribnitz – trugen hier oft unsere Händel aus. Jeder verteidigte das eigene Revier. Prügeleien endeten nicht selten mit blutenden Nasen. Manches Scharmützel wurde auch durch Mutproben entschieden. Dazu gehörten gefährliche Kopfsprünge vom höchsten Punkt der damals noch existierenden Aufbauten der Brücke in den Fluss. Keiner von uns wollte dem anderen nachgeben und sich geschlagen zeigen. 1950 sollten beide Städte auf Beschluss »von oben« zur Doppelstadt Ribnitz-Damgarten vereint werden. Eine Liebesheirat war das gewiss nicht. Als ich in den achtziger Jahren, nun schon als Stellvertreter des Staatsratsvorsitzenden, zum Jubiläum in meine Heimatstadt kam, frotzelte ich gegenüber den Kreisverantwortlichen, Damgarten stünde immer noch im Schatten von Ribnitz. Werner Fehling bat mich inständig, dies auf keinen Fall öffentlich zu erklären. Viele Bürger in Damgarten würden so denken, aber der Zusammenschluss sei eine Tatsache und auch vernünftig.

So richtig zusammengewachsen sind die beiden Teilstädte nach meinem Gefühl bis heute nicht.

Wegen des Krieges wurde ich gleich drei Mal eingeschult: erst in Kolberg, dann 1944 in Damgarten und schließlich im Herbst 1945 endgültig. Mit acht Jahren saß ich als Erstklässler in einer der kleinen Bänke. Der rote Backsteinbau hieß »Die alte Schule«. In Erinnerung blieb, dass ich zwei Mal mit dem Rohrstock Bekanntschaft schloss: für Schwatzen im Unterricht setzte es Hiebe auf die ausgestreckte rechte Hand. Das war sehr schmerzhaft. Froh war ich daher, dass bei meiner dritten Einschulung im Herbst 1945 der Rektor, so nannte sich der Schulleiter damals noch, verkündete: Der Russenkommandant hat befohlen, dass nicht mehr geprügelt werden darf.

Das war das erste Gute, was ich von oder über einen Russen hörte.

Die Mitteilung scheint mir deshalb erwähnenswert, weil in der Bundesrepublik Deutschland die Prügelstrafe erst 1973 offiziell abgeschafft wurde. Und weitere 25 Jahre später, 1998, wurden im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) körperliche und seelische Misshandlungen für unzulässig erklärt. Im Jahr 2000 verankerte der Deutsche Bundestag ausdrücklich das Recht auf Gewaltfreiheit. In Paragraf 1631 des BGB heißt es: »Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.« Mehr als ein halbes Jahrhundert später, als der »Russenkommandant« im ostdeutschen Damgarten die Prügelstrafe verboten hatte.

Als der Unterricht 1945 wieder begann, waren viele der einstigen Lehrer nicht mehr da. Es hieß, wer bei den Nazis war, dürfe nicht mehr unterrichten. Es kamen neue, oft ziemlich junge Lehrer. Neulehrer nannten sie sich. Man sprach von einer demokratischen Schulreform, die nun verwirklicht werden müsse.

Auch sonst änderte sich viel.

Eines Nachts im März 1945 stand meine Halbschwester Maria mit ihren Kindern vor unserer Haustür in der Neuen Straße 19. Mit einem Schiff hatten sie Kolberg, das schon unter Beschuss lag, verlassen müssen. Sie hatte Glück im Unglück: Das Schiff, das wenige Minuten vor dem ihren ausgelaufen war, ging unter. Niemand überlebte. Maria wollte sich nach Flensburg durchschlagen, wo ihr Mann als Marinekoch stationiert war. Wegen der Gefahren, die überall lauerten, ließ sie ihre Kinder bei uns in Damgarten zurück. Maria kam durch und ließ sich nach dem Krieg mit ihrem Mann in Westerland auf der Nordseeinsel Sylt nieder, die Kinder holte sie nach. Ich blieb mit meiner Mutter in Damgarten. Niemand ahnte, dass dies für Jahrzehnte sein würde. Der Krieg und seine Folgen trennte unsere Familie in einen Ost- und in einen Westteil – lange bevor zwei deutsche Staaten entstanden.

Die Russen kommen

Bevor die Rote Armee in Damgarten einmarschierte, errichtete Hitlers Volkssturm Panzersperren. Wir Kinder nutzten die aufgetürmten Baumstämme, die die T34 aufhalten sollten, als Klettergerüst. Während wir die Sperren überwanden, rief einer: »Die Passbrücke wird vermint. Sie soll gesprengt werden!«

Das wollten wir sehen.

Als wir in Hafennähe waren, kam der warnende Ruf: »Sträflinge!«

Wir sahen ausgemergelte Menschen, die sich dahinschleppten. Mir wurde Angst, und durch den Kopf schoss mir nur ein Gedanke: Bloß weg von hier! Später erfuhr ich, dass diese zerlumpten Gestalten aus dem Konzentrationslager Barth kamen, einem Außenlager von Ravensbrück. Die SS hatte geplant, sie zu töten. Mutige Einwohner von Ribnitz verhinderten es. Eine Gedenktafel am Rathaus erinnert noch heute daran. Nach 1990 begannen Historiker mit staatlicher Förderung eine unwürdige Polemik. Die dort genannte Häftlingszahl von 800 sei übertrieben, sagten sie. Die SED habe diese Zahl erfunden, um die Gräueltaten der Nazis zu vergrößern und den Mut der Ribnitzer zu heroisieren. Absurd. Die Verbrechen des Faschismus waren so gewaltig, dass es keiner propagandistischen Überhöhung bedurfte. Und selbst wenn die Ribnitzer auch nur einen einzigen Menschen vor dem Tode gerettet hätten, verdiente dies Würdigung.

Inzwischen findet Jahr um Jahr am 1. Mai eine Gedenkwanderung von Barth nach Ribnitz statt. Die Teilnehmer legen den Weg zurück, den die Häftlinge seinerzeit getrieben worden waren, um ihrer zu gedenken. Dreimal war ich inzwischen dabei, einmal zusammen mit zwei meiner Enkel. Wenn ich mit Gleichgesinnten die etwa 35km zurücklegte, begleitete mich auf jedem Meter eine Ahnung von dem Leid, das diese Menschen hier erfuhren. Und ich empfand jedes Mal aufs Neue Hochachtung vor allen, die unter Lebensgefahr Widerstand leisteten. Den Schwur der Häftlinge von Buchenwald habe ich mir zu eigen gemacht: Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!

Ich meine: Historikern, die Geschichte uminterpretieren, um den Antifaschismus der DDR zu diskreditieren, mangelt es an beruflichem Gewissen und wahrer Kultur des Erinnerns.

Der 1. Mai 1945 war ein sonniger Tag, als die Russen kamen. Zuvor hatten Einheimische Geschäfte geplündert. Ich fand es befremdlich. Vernünftige Menschen, Erwachsene von nebenan, schleppten aus Kaufhäusern und Lebensmittelgeschäften, was sie tragen konnten. Meine Mutter hatte mir untersagt, dort mitzumachen: »Fremdes eignet man sich nicht an. Du beteiligst dich nicht an den Plünderungen.«

Plötzlich wurde es unruhig. Die Leute liefen von der Straße in ihre Häuser. Frauen schrien ängstlich: »Die Russen sind da!« Ich sah meine Mutter am ganzen Leib zittern. Sie fürchtete um unser Leben. Dass uns nichts passierte, empfand sie später als Fügung des Schicksals.

Kindheitserinnerungen prägen sich tief ein. Ins Gedächtnis und in die Seele. Mein späteres freundschaftliches Verhältnis zu sowjetischen Menschen beginnt unbewusst in jenen Maitagen. Ich lernte Soldaten kennen, die anders waren als die »barbarischen Wesen«, von denen die Nazipropaganda berichtet hatte. Einer der »Untermenschen«, Offizier der Roten Armee, wurde in der Schulstraße, unweit unserer Wohnung, untergebracht. Er war Dolmetscher in der Militärkommandantur. Jeden Abend, wenn er in sein Quartier zurückkehrte, brachte er mir etwas Essbares mit. Mal war es ein tiefschwarzes und feuchtes Soldatenbrot, mal etwas Würfelzucker, und gelegentlich auch in Zeitungspapier eingewickelter Speck. Mittags schickte er mich zur Gulaschkanone, die im Tannenwald hinter dem Krankenhaus stand. Dort erhielt ich ein Kochgeschirr voller Kascha oder auch Kohlsuppe. Ich lernte die russischen Worte für Brot, Zucker, Speck, Kohlsuppe und Grütze. Ich habe sie nie wieder vergessen. Diese überlebenswichtigen Dinge verbanden sich intensiv mit meiner Haltung zur Sowjetunion und den Menschen, die dort lebten.

An manchen Abenden saß der Rotarmist auf den steinigen Stufen vor dem Haus und drehte sich aus Zeitungspapier und Tabak, Machorka nannte er ihn, eine Zigarette. Einmal summte er eine Melodie, die ich noch nie gehört hatte.

»Sing mit«, forderte er mich auf.

»Das kann ich nicht«, antwortete ich.

Er rief, als müsste ich mich dafür schämen: »Das ist doch das ›Heideröslein‹ von Goethe!«

»Heideröslein« und »Goethe« – diese Worte hörte ich zum erste Mal. Nicht von einem Deutschen, von einem Sowjetsoldaten.

Mir ist sehr wohl bekannt, dass Deutsche damals auch andere Erfahrungen mit diesen Soldaten machten. Ich streiche Worte wie Vergewaltigungen, Plündereien und Übergriffe im Zusammenhang mit der Roten Armee nicht aus meinem Wortschatz. Wer Opfer wurde, urteilt über die Befreier anders als ich. Ich rechtfertige solche Gewaltakte nicht, ich entschuldige sie keineswegs, erinnere aber daran: Die Rote Armee kam nicht aus eigenem Antrieb nach Deutschland. Hitlers Krieg hatte sie dazu gezwungen. Die Überfallenen kamen in das Land der Angreifer zurück. Manche kamen auch mit Hass und Rachegedanken. Verwunderte das angesichts der Verbrechen der deutschen Wehrmacht in ihrer Heimat?

In Erinnerung geblieben aus jener Zeit ist mir auch ein riesiges Plakat, das die Besatzungsmacht überall kleben ließ. Es hatte nichts mit Vergeltung, sondern viel mit Zukunft zu tun. Auf ihm stand: »Die Hitler kommen und gehen, aber das deutsche Volk, der deutsche Staat bleibt bestehen.« Der, der das postuliert hatte, hieß Josef Stalin. Zum ersten Mal sah ich sein Bild und hörte seinen Namen.

Dass er in den Folgejahren einen enormen Einfluss auf mein Denken und Handeln, auf mein bewusstes Leben ausüben würde, ahnte ich damals nicht.

Meine Auseinandersetzung mit Stalin währt bis heute.

Nachkrieg

An den ersten Tagen nach dem Einzug der Sowjetarmee ging es uns recht gut. Wir hatten reichlich zu essen. Einige Bauern mit Nazivergangenheit waren nach Schleswig-Holstein geflohen. Im Westen fühlten sie sich sicherer als in der sowjetischen Zone. Ihr Vieh ließen sie zurück. Die Kühe standen auf der Weide und mussten gemolken werden. Das machte meine Mutter gern, sie hatte es gelernt. Wir verfügten über Milch im Überfluss. Da sie wusste, was man alles aus Kuhmilch machen konnte, hatten wir Butter, Quark, Sauermilch, dicke Milch und Buttermilch, soviel wir vertragen konnten. Allerdings lernte ich auch, dass die beste Butter und der leckerste Quark ohne Salz nicht schmeckten. Seither verstehe ich gut, warum man in früheren Zeiten Salz auch »weißes Gold« nannte. 1945 herrschte daran großer Mangel.

Nach einigen Monate erkrankte meine Mutter. Lebensgefahr, sagte der Heilpraktiker. Einen Arzt gab es in unserem Umfeld nicht. Fortan musste ich dafür sorgen, dass wir beide zu essen hatten. Zusammen mit Freunden sammelte ich Ähren oder ging Kartoffeln stoppeln. Gelegentlich schnitten wir von den Getreidegarben auch ganze Ährenbüschel ab. Wer dabei erwischt wurde, bekam schon mal eine Ohrfeige vom Bauern.

Aus dem Hafenbecken in Damgarten fischten wir mit selbstgebauten Haken Zuckerrüben. Sie waren beim Verladen von Bauernwagen auf Kähne ins Wasser gefallen. Die Rüben wurden daheim geschnitzelt. Daraus wurde leckerer Sirup gekocht.

Am Hafen stand auch ein Speicher. Wenn Bauern dort Getreide ablieferten, saßen wir an einer Zuführleitung unter dem auf Trägern gebauten Gebäude, lockerten die Schrauben einer Verschlussklappe, hängten unsere Beutel darunter und ließen Roggen oder Weizen hineinlaufen. Das war Diebstahl, wir wussten es. Aber wie sonst konnten wir den Hunger stillen? Und der Hunger tat verdammt weh.

Bald wurde auch ich krank. Ich hatte Typhus. Einige Wochen lag ich im Fieber. Als ich wieder bei Bewusstsein war, waren wir bereits umgezogen. Wir wohnten jetzt in der Langen Straße 21. Onkel Josef hatte durch die Bodenreform nicht nur Land, sondern auch ein kleines Haus bekommen. Es ging ihm dadurch gut. Er nahm Mutter und mich in sein Haus auf.

Rückblickend meine ich, dass meine Mutter Genugtuung darüber empfand, dass der Gutsbesitzer von Pütnitz von der neuen Macht enteignet worden war. Ein Hans Dietrich von Zanthier hatte schließlich dreißig Jahre zuvor sie und meine Halbschwester Maria vom Gut vertrieben. Der Langholzfahrer Josef Krenz erhielt einige Hektar Land, die bisher der Familie von Zanthier gehörten. Die Bodenreform machte es möglich.

Mir blieb nicht verborgen, dass meine Mutter dennoch im Zwiespalt war. Einerseits freute sie sich, dass es den Gutsherrn getroffen hatte. Anderseits machte sie ihrem Schwager zum Vorwurf, er habe sich »fremdes Land« angeeignet. In ihrem Leben gab es nur Besitzende und Besitzlose. Da passte die Bodenreform nicht so recht in ihr Denken. »Was wirst du tun, wenn er zurückkommt?«, fragte sie ihren Schwager.

Diese Frage verunsicherte ihn. War das mit der Bodenreform rechtens?

Dazu kam noch eine unangenehme Überraschung: Neubauer Josef Krenz wurde von der sowjetischen Besatzungsmacht verhaftet. Grund: Er hatte sein Ablieferungssoll nicht erfüllt.

Ich hörte ihn laut fragen: »Wie kann ich von einer Kuh, die knapp zwei Liter Milch am Tage gibt, sieben Liter abliefern?« Es war überhaupt ein Wunder, dass die Kuh, die schlecht im Futter stand, sich überhaupt aufrecht hielt. Sie gab gerade mal so viel Milch, dass Mutter die mit Wasser gekochte Mehlsuppe mit einem Esslöffel Milch veredeln konnte.

Die Militärkommandantur nahm an, die Bauern würden Milch für den Schwarzen Markt einbehalten und die ohnehin bescheidene Versorgung der Bevölkerung sabotieren. Man benötigte die Milch vor allem für Säuglinge und Kleinkinder in der mit Flüchtlingen überfüllten Stadt. Wer den Forderungen der Kommandantur nicht nachkam, wurde halt eingesperrt. Oft traf es die Richtigen: Großbauern, die – statt ihr Soll zu erfüllen – Lebensmittel gegen Wertvolles von notleidenden Flüchtlingen eintauschten. Ein paar Kilogramm Kartoffeln gegen eine goldene Uhr oder ein Brot gegen die Aussteuer einer jungen Frau. Manchmal jedoch wurden auch Unschuldige verhaftet. Wobei es in diesen Wochen oft schwer war, Schuldige und Nichtschuldige zu unterscheiden, zumal die Denunzianten unterwegs waren, um alte Rechnungen zu begleichen. Mein Onkel kam zwar nach einigen Tagen wieder frei, war aber für die nächsten Jahre von der Besatzungsmacht ziemlich bedient, obgleich ihm die Bodenreform mit der Zeit zu Wohlstand verhelfen sollte. Die Gespräche rund um die Landverteilung, den Schwarzmarkt und »die Russen« machten mich neugierig auf alles, was um mich herum passierte.

Bald gab es wieder Parteien. So auch die CDU. Eines Tages sprach mich ihr Ortvorsitzender namens Bayer an. Ob ich bereit sei, Botengänge für ihn zu machen, fragte er. Fünf Mark monatlich würde ich verdienen. Für mich damals ein Vermögen. Ich übernahm die Aufgabe, trug Einladungen zu Versammlungen aus, sammelte Spenden, kassierte Mitgliedsbeiträge, stellte die Stühle zurecht, wenn die CDU-Gruppe im Hotel »Deutsches Haus« ihre Zusammenkünfte abhielt.

Am 20. Oktober 1946 sollte der Landtag gewählt werden. Die ein halbes Jahr zuvor aus KPD und SPD gebildete SED stand auf Listenplatz 1.

Bayer nahm mich zur Seite. »Hast du zuverlässige Freunde?«, fragte er.

Als ich bejahte, zeigte er mir einen Topf mit Kleister und Wahlplakate der CDU. »Die kannst du dir nach Einbruch der Dunkelheit holen. Ihr klebt über jedes SED-Plakat den Streifen: ›Wählt CDU!‹«

Wir taten es und wurden dabei erwischt. Als ich Bayer über mein Unglück berichten wollte, ließ er mich nicht einmal in sein Büro. Er bestritt, mich zum Überkleben der Plakate angestiftet zu haben. So viel Verlogenheit hatte ich noch nicht erlebt. Ich wusste nicht, dass auch eine gewisse Furcht im Spiele war. Jahre später wurde Bayer Stellvertretender Vorsitzender des Rates des Kreises. Als CDU-Blockpolitiker machte er Karriere in der DDR. Irgendwann machte das Gerücht die Runde, er habe Geld unterschlagen und sich in den Westen abgesetzt. In der West-CDU soll er als »politischer Flüchtling« aus dem Osten mit offenen Armen empfangen worden sein.

Der Mann, der mich beim Plakatkleben für die CDU erwischt hatte, war der Vater eines meiner Schulfreunde. Ich hatte ihn schon auf Versammlungen gesehen, die im »Haus der Einheit« stattfanden. Dort war im Frühjahr die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands in Damgarten gegründet worden. Als sie den Zusammenschluss feierten, waren die Leute ausgelassen und froh: Jetzt haben wir die Einheit der Arbeiterbewegung, jetzt wird alles besser, sagten sie. Endlich sei der Bruderkrieg vorbei.

So habe ich die Stimmung in Erinnerung. Wenn später aus dem Westen kam, KPD und SPD seien »zwangsvereinigt« worden, habe ich das immer als verzerrte Wahrnehmung empfunden. In Damgarten habe ich von Zwang nichts bemerkt.

Mit den Jahren verstand ich dennoch: Wenn zwei so große Ströme der Arbeiterbewegung wie die KPD und die SPD zusammengehen, konnte dies nicht ohne Konflikte vor sich gehen. Fünf Jahrzehnte später kam mir dieser Gedanke noch einmal in den Sinn, als der historische Vorgang von 1946 vor einem bundesdeutschen Gericht kriminalisiert werden sollte. Arrogant wandte sich ein Staatsanwalt, der in der alten Bundesrepublik Nazirichter geschont hatte, an meinen Mitangeklagten, den Politbürogenossen Erich Mückenberger: »Sie sind doch ein intelligenter Mensch. Warum haben Sie sich als Sozialdemokrat in die SED zwingen lassen?«

»Ja«, antwortete der 86-jährige Mückenberger, »ich bin gezwungen worden.«

Ich erschrak: Was ist denn das? Gerierte sich Mückenberger plötzlich auch als »Opfer«?

»Es war Adolf Hitler, der mich während meines Aufenthaltes im Konzentrationslager zu der Einsicht zwang, dass künftiges Unheil nur durch die Einheit der Arbeiterklasse und ihrer Partei verhindert werden könne.«