Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Brandstätter Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

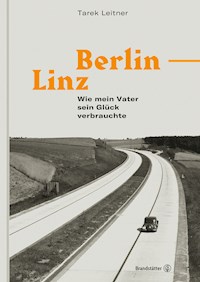

Ein altes Foto, eine eingefangene Szene, ein Moment aus vergangenen Zeiten: Oft sind es Bilder, die uns von der Geschichte erzählen. Aber was passiert, wenn man hinter das Offensichtliche blickt, wenn man nicht nur ikonische Fotografien zu großen Ereignissen in den Blick nimmt? Welche Geschichten verbergen sich hinter scheinbar unscheinbaren Momenten? In seinem neuen Buch entfaltet Tarek Leitner, einer der bekanntesten und beliebtesten Fernsehmoderatoren Österreichs, die Geschichte der Zweiten Republik auf eine völlig neue Art und Weise. Ausgangspunkt sind ungewöhnliche Fotografien, die hinter den Kulissen großer historischer Ereignisse entstanden sind, und die auf den ersten Blick häufig Rätsel aufgeben. Tarek Leitner entschlüsselt diese versteckten Geschichten hinter den Bildern, verbindet sie mit persönlichen Erlebnissen und gibt dabei einen überraschend facettenreichen Blick auf das Österreich von der Nachkriegszeit bis in die Gegenwart frei – und das weit über die üblichen historischen Eckdaten hinaus. Mit seiner unverwechselbaren Erzählweise und einem feinen Gespür gelingt es Leitner, die großen Wendepunkte und die kleinen, oft übersehenen Details greifbar zu machen. Lassen Sie sich mitnehmen auf eine Reise in eine Geschichte, die viel mehr als nur Geschichte ist – sie ist Teil unserer gemeinsamen Identität.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 185

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Tarek Leitner Augenblicke der Republik

Tarek Leitner

Augenblicke der Republik

Ein persönlicher Streifzug durch die Geschichte Österreichs

Inhalt

Noch einen Augenblick, bitte …

Stromschwankungen im Licht der Aufklärung

Kontinuitäten über die Stunde Null

Im Autoland Österreich

Warten auf den Staatsvertrag

Das Gerüst des Glaubens

Endliches Eis – ewiger Event

Fahnen, Feiern, Grenzen

Duelle am Bildschirm

Von der Gastarbeiterroute zur Balkanroute

Über Grund und Boden

In der Wahrheit leben

Brücken und Gräben

Aufstieg, Fall und die letzte Instanz

Unter Masken

Fließrichtung der Energie

Tunwort Demokratie

Noch einen Augenblick, bitte …

BEIM GEBURTSTAGSFEST eines älteren, lieben Bekannten kam ich mit ihm über die Arbeit an diesem Buch zu sprechen. Wir standen in seinem gediegenen Wohnzimmer vor allerlei Historienmalerei in Öl. Das Feuer im offenen Kamin verströmte behagliche Gemütlichkeit. Er erzählte mir, sein Alter vom Zeitpunkt der Geburt immer auch zurückzurechnen. Mir war nicht gleich klar, was er damit meinte. Die Verwandlung der Welt seit seiner Geburt bis zur Gegenwart müsse doch ebenso tiefgreifend sein wie jene in derselben Spanne an Jahren vor seiner Geburt, erläuterte er mir. Der Unterschied sei nur: Im gelebten Leben merken wir viele Veränderungen nicht so deutlich, sind wir doch tagtäglich mit ihnen konfrontiert. Sein rückwärts errechnetes Alter, das nicht gelebte Leben in die Vergangenheit hinein, katapultiere ihn mittlerweile ins 19. Jahrhundert. „Ich bin schon im Jahr 1899“, sagte er beim Nippen an seiner Sektschale, die gut in diese Zeit gepasst hätte, wie ich insgeheim dachte.

Als ich diese Berechnung für mich selbst anstellte, musste ich immerhin schon bis in die Erste Republik zurückrechnen. Den Alterungsprozess als Zeitstrahl zu betrachten, der vom Geburtszeitpunkt ausgehend in zwei Richtungen verläuft, ist ein lehrreiches und zuweilen launiges Gedankenspiel. Es führt vor Augen, dass sich die Dinge zu Lebzeiten unbemerkt ganz ähnlich tiefgreifend verändert haben wie in derselben Zeitspanne in der Vergangenheit. Oder umgekehrt, dass trotz des Eindrucks großer Umwälzungen die Veränderungen eben doch nicht so bedeutungsschwer sind, wie wir vielfach meinen.

Zu ergründen, wo zwischen diesen Polen die Wahrheit liegt, nimmt sich dieses Buch nicht vor. Außerdem ist mir die Wahrheit ein viel zu großer Begriff. Er gehört der Wissenschaft. Sie verändert diese Wahrheit, wie wir in einem der nachfolgenden Kapitel lesen werden, immer wieder durch neue Entdeckungen. Mir genügt es, die Wirklichkeit darzustellen. An sie werden nicht so strenge Maßstäbe angelegt. Sie reicht dem Journalisten als Erkenntnis.

Die auf den folgenden Seiten dargestellten Augenblicke der Republik sind subjektiv ausgewählt. Und doch liegt dahinter die Idee, dass die erzählten Begebenheiten und Überlegungen relevant für das Leben in diesem Land sind. Ist die Republik, wie wir sie kennen, Mitte der 2020er-Jahre an einen Wendepunkt gelangt? Oder entwickelt sich alles nur vom einen ins andere fort, wie es die Zeit eben so mit sich bringt? Es ist Geschichte aus einem Gegenwartsinteresse betrachtet. Viele Themen der österreichischen Gegenwart haben ihre Parallele oder ihre Vorgeschichte in den mittlerweile acht Jahrzehnten der Zweiten Republik – und manchmal noch früher. Und alle Themen verdichten sich in einem Augenblick, in einem Foto. So gesehen, ist das Buch ein Bildband – ordentlich durchkreuzt allerdings von überbordenden Bildtexten.

Der persönliche Streifzug, den wir durch diese Bilder und durch die Zweite Republik unternehmen, speist sich aus historischen Begebenheiten und persönlichen Erlebnissen. Manche Erlebnisse schimmern nur noch schwach aus frühen jugendlichen Eindrücken durch, etwa jene an der Systemgrenze am Eisernen Vorhang. Andere Begebenheiten, wie die Transformation unserer Demokratie in eine Mediendemokratie, nahm ich durch die berufliche Linse als Journalist wahr. Bei manchen war ich natürlich nur im Sinne der geschilderten Rückrechnung des Alters in die Vergangenheit dabei. Etwa beim Österreich-Besuch meines tschechischen Onkels im Jahr 1966.

Stromschwankungen im Licht der Aufklärung

IN DIESEM AUGENBLICK schaut meine Mutter das helle Licht der Aufklärung. Neben ihr mein aus Prag angereister, groß gewachsener Onkel Vladimir, von allen kurz Vláda genannt. Er beobachtet sie, seine Kamera um den Hals, ein wenig skeptisch. Auf diese Weise könnte man das Bild beschreiben. Aber wahrscheinlich war die Situation viel weniger bedeutungsschwer. Vielleicht war die Haltung der Personen nur eine zufällige Pose, eingefangen durch einen Schnappschuss im Frühling des Jahres 1966. Er zeigt die beiden am Tor zur Sendeanlage Lichtenberg, wie der Aufschrift auf dem massiven Betonblock rechts im Bild zu entnehmen ist. Dieser dient der Befestigung der dicken Stahlseile des Sendemasts. Sie geben dem 135 Meter hohen Sender nahe Linz den notwendigen Halt, wenn die Stürme über das Mühlviertel fegen.

1966 versorgte der Österreichische Rundfunk seit nunmehr ein paar Jahren weite Teile des Landes mit seinen Programmen. Aufgrund der Positionierung des Senders Lichtenberg strahlte dieser auch weit bis in die böhmische Tiefebene hinein, bis ins Land meines Onkels Vláda aus Prag. Genau genommen war er kein Onkel, sondern ein Cousin meiner Mutter, aber damals nannte man alle irgendwie zur Familie gehörigen Menschen – auch wenn sie nicht einmal verwandt waren – Tanten und Onkel.

Da die Vergangenheit selbst nicht mehr zu beobachten ist, brauchen wir Bilder von ihr. Sie sind unsere Krücken auf der Suche nach der verlorenen Zeit.

Es war eine verheißungsvolle Zeit, nicht nur für die beiden Abgebildeten. Das Programm, das von diesem Sender ausgestrahlt wurde, brachte mehr Aufklärung denn je. Zwei Jahre lag das erste Volksbegehren, das es in Österreich je gegeben hat, zurück. 1964 legten die Menschen in Österreich mit dem Rundfunkvolksbegehren den Grundstein für ein freies, modernes und in der Demokratie unverzichtbares Medium. Die beiden staatstragenden Parteien, ÖVP und SPÖ, konnten sich des Rundfunks nicht mehr als Sprachrohr bedienen. Als Ergebnis des Volksbegehrens waren Posten von nun an nicht mehr doppelt besetzt, mit Protagonisten der einen und der anderen Partei. Dadurch hatten sich die beiden Lager bis dahin in Schach halten können. Und von nun an waren Journalistinnen und Journalisten frei in ihrer Fragestellung, ohne mit den Parteisekretariaten vorab klären zu müssen, worauf sich der Befragte einstellen muss. Diese Errungenschaften waren meinem Onkel aus dem totalitär und diktatorisch regierten Land völlig unbekannt. Aber das allein war es nicht, was in diesen ausgehenden 1960er-Jahren in Österreich den Zuwachs an Freiheit und Stabilisierung der Demokratie ausmachte. Es war vielmehr eine Strömung in der öffentlichen Alltagskultur, die in dieser Hinsicht das Ende der Nachkriegszeit markierte. Es war eine Tiefenströmung, die im Begriff war, das Bleierne der tradierten Normen und Verhaltensweisen wegzuschwemmen. Im nächsten Jahrzehnt entstanden daraus dann die dazugehörigen Gesetze, die entsprechende Musik und Mode.

Auch mein Onkel Vláda hegte Hoffnung auf ähnliche Veränderungen – wenngleich in seinem Blick auf diesem Foto Skepsis mitschwingt. Er lebte, wie viele andere Verwandte meiner Mutter, hinter dem buchstäblich eisernen Vorhang, in der Tschechoslowakei. Es war eine Systemgrenze, die nur durch Mauern und Stacheldraht aufrechtzuerhalten war. Aber sie war im Laufe der Jahre durchlässiger geworden. Anders als in der unmittelbaren Nachkriegszeit, in der nicht einmal Briefverkehr zwischen Geschwistern über die Grenze hinweg möglich war, konnten jetzt immer häufiger Familienbesuche wie dieser absolviert werden.

Bei diesen Besuchen versicherte man sich gegenseitig, es werde alles immer ein Stück besser, Freiheit und Fortschritt würden sich durchsetzen. Hier, in Österreich, symbolisierte der Sender am Lichtenberg nicht nur technische Entwicklung, sondern stand auch für eine qualifizierte Öffentlichkeit und damit mehr Entscheidungsfreiheit. Ich finde, es war ein bemerkenswertes Ausflugsziel im Zuge des Familienbesuchs von jenseits des Eisernen Vorhangs.

Die Bilder von Familienbesuchen in die andere Richtung geben in meinem Archiv Zeugnis davon, was man jenseits der Grenze damals als Sehenswürdigkeit einstufte. In Prag war es der leere Betonsockel, auf dem mehrere Jahre das weltweit größte Stalin-Denkmal gestanden war. Das Denkmal wurde 1962, ohne dass die Öffentlichkeit davon informiert worden war, von der tschechoslowakischen Armee gesprengt. Der Zuwachs an Freiheit sollte heimlich kommen.

Vier Jahre danach, 1966, führte die Entstalinisierung noch weiter Richtung Freiheit. Sie führte zum Prager Frühling. Ein freier Rundfunksender, wie er in Lichtenberg bei Linz besichtigt wurde, war für meinen Onkel plötzlich denkmöglich geworden. Dann könnte man auch in Prag durch die Medien von allfälligen politischen Umwälzungen erfahren. Und nicht nur dadurch, dass man den Betonsockel auf dem Hügel nördlich der Prager Altstadt plötzlich ohne die riesige Stalin-Statue vorfindet.

Die soziale Tiefenströmung dieser Zeit mündete für meine Mutter in den folgenden Jahren in eine für viele Menschen, vor allem für Frauen, noch nie dagewesene Emanzipation – ein wichtiges Stück Freiheit. Freiheit gehört ganz offenbar zu jenen wenigen Gütern, die mehr werden, je mehr Menschen davon nehmen. Aber wenn man sie hat, muss man den Umgang mit ihr täglich üben – so wie das Spielen eines Instruments. Allerdings sind wir es mehr denn je gewohnt, dass neue Technologien die Arbeit oder das mühsame Einüben von Fertigkeiten für uns übernehmen. Sie machen es uns aber vielfach nur vermeintlich leicht, wenn sie uns das Training abnehmen. Setzt man mit der Übung der Freiheit zu lange aus, verschwindet sie.

EINIGE JAHRE nach diesem mit einem Amateurfotoapparat eingefangenen Augenblick kam es bekanntlich jenseits der Grenze zu einem jähen Ende solcher Hoffnungen. Sowjetische Panzer mähten das Pflänzchen der Freiheit nieder, das seine größte Gestalt am Höhepunkt des Prager Frühlings im Jahr 1968 angenommen hatte. Mein Onkel konnte seine Karriere als Jurist nicht in der Art weiterführen, wie er es wollte. Als Antikommunist und frommer Katholik musste er seine Weltanschauung im Verborgenen leben. Das Regime nannte diese Phase neuerlicher und gewalttätiger Unterdrückung „normalizace“, zu Deutsch „Normalisierung“ – was aus unserer Sicht von der anderen Seite des Eisernen Vorhangs natürlich ein Euphemismus war.

Fernsehsender wurden dennoch auch im Land der Unfreiheit immer wichtiger. Man konnte mit ihnen nicht nur aufklärerisch wirken, sondern auch systemstabilisierend. Während der „Normalisierung“ versuchten die Machthaber gar nicht mehr die große Utopie zu zeichnen, in der der Kommunismus seine strahlende Zukunft haben würde. Sie vermittelten durch einfache Unterhaltung, dass der nun erreichte Zustand ganz „normal“ sei.

Diese Erfahrungen prägten vielfach familiäre Gespräche bei späteren Begegnungen dies- und jenseits des Eisernen Vorhangs. Ich habe in jungen Jahren als ein sich langsam politisch orientierender Mensch daran teilgenommen. Ohne viel Vorkenntnis der Geschichte – Kriegsende und Festigung der sowjetischen Einflusssphäre in Europa lagen gefühlt in entfernter grauer Vorzeit – war es für mich leicht zu entscheiden, auf welcher Seite ich leben möchte.

Ich staunte darüber, dass man den Menschen jenseits des Zaunes glaubhaft vermitteln konnte, dieser solle nur das Eindringen faschistischer Elemente verhindern. Wir kennen solche Argumente auch aus den Rechtfertigungen des russischen Überfalls auf die Ukraine im Jahr 2022. Es war mir rätselhaft, wie man ganz offensichtlich eingesperrten Menschen erzählen konnte, dass der Stacheldraht zu ihrem Schutz sei und nur den Grenzübertritt anderer verhindern sollte – obwohl wir doch von unseren Verwandten immer so freudig empfangen wurden. Ich begann darüber nachzudenken, was man erwachsenen Menschen einreden kann und will. Und ich stellte fest, dass viele Menschen hinter dem Eisernen Vorhang nur vermeintlich bei dieser Täuschung mitspielten. Mein Onkel nicht, er galt immerhin als der Einzige in der Familie, auf den die Bezeichnung Intellektueller zutraf.

Mit dem deutlichen Gegenbild jenseits des Eisernen Vorhangs vor Augen war Demokratie unzweifelhaft die bessere Organisationsform einer Gesellschaft. Das war nicht schwer zu vermitteln und nicht schwer zu erkennen. Das Attribut „Volks-“ vor die Demokratie zu setzen, also aus der Demokratie westlichen Zuschnitts und Idee eine „Volksdemokratie“ zu machen, täuschte die wenigsten. Denn viele Menschen, deren Familien, wie die meine, aufgrund der quer durch Europa gezogenen Grenze getrennt waren, hatten sehr persönliche Erfahrungen auf beiden Seiten gemacht – und mit beiden Systemen. Wer Sympathien für die sogenannte „Volksdemokratie“ hegte, wurde hierzulande meist als naiv oder provokativ betrachtet und von der Mehrheit der Demokraten eingehegt.

Warum war diese gedankliche Grenzziehung und Verurteilung damals viel einfacher als heute? Das hat ein wenig mit dem „Ende der Geschichte“ zu tun, und mit dem amerikanischen Politikwissenschafter Francis Fukuyama. Wie viele vor ihm, ging auch er davon aus, dass die Geschichte durch den Widerstreit zweier unterschiedlicher Positionen vorangetrieben wird. Vereinfacht gesagt: Nach der Neuordnung Europas nach dem Ersten Weltkrieg rangen die Idee der Demokratie und des Faschismus miteinander. In der Zwischenkriegszeit gewann der Faschismus. Nach seiner militärischen Niederlage bekam wiederum die Demokratie die Oberhand. Danach aber kam es zur Auseinandersetzung der beiden Systeme Demokratie und Kommunismus, bis dieser ab 1989 aus wirtschaftlichen Gründen kollabierte. Übrig blieb – und zwar als erfolgversprechende Idee, nicht in der Realität – die liberale Demokratie.

Die bisher nur im sogenannten Westen etablierte Demokratie hatte ab dem Jahr 1989 gleichsam vor der Haustür kein anderes System, das sich als das bessere darstellen wollte. Eine alternative Idee, die die liberale Demokratie herausfordern wollte, gab es vorübergehend nicht. Selbst wenn es rund um das Jahr 1990 noch längst nicht so weit war, dass dieser Zustand tatsächlich eingetreten ist, war man sich einig: Auf die liberale Demokratie laufe das Streben des menschlichen Zusammenlebens hinaus.

HEUTE, MEHR ALS 30 JAHRE später, ist das längst wieder anders. Wir sehen uns mit Ideologien konfrontiert, die die Demokratie infrage stellen, indem sie Attribute wie „gelenkte Demokratie“ (Wladimir Putin) oder „illiberale Demokratie“ (Viktor Orbán) im Munde führen. Beide Begriffe sind Widersprüche in sich und damit keine legitimen Bezeichnungen. In ihnen steckt ein kleiner Rest von Fukuyamas Erkenntnis: Die Demokratie hat sich eben durchgesetzt. Von dieser Erkenntnis rücken selbst jene, die Autokratie und Diktatur anstreben, nicht ab. Aber das sollte uns nicht überraschen. Auch die „Volks“-Demokratien haben das schließlich nicht gemacht. Die lupenreine Diktatur braucht offenbar zu ihrer leichteren Durchsetzbarkeit das Deckmäntelchen des Begriffs „Demokratie“.

In den Jahrzehnten nach dem Fall des Eisernen Vorhangs schwächelte die Demokratie also gerade deswegen, weil sie vorerst nicht explizit von einer alternativen Idee herausgefordert wurde. In der Wahrnehmung der Wählerinnen und Wähler in Österreich fehlte ein anderes, ein auch bei einem flüchtigen Besuch in der Nachbarschaft erlebbar unmenschliches System. Es ist ein Paradox, denn tatsächlich wünschen wir ein solches System auch unseren Nachbarn nicht, im Gegenteil. Wir wollten immer, dass sie hören, wie gut wir leben. Dazu sollte auch so mancher Sender seine Botschaften über die Systemgrenze strahlen. Aufgestellte Lautsprecher, wie an der Berliner Mauer, zeugen davon, dass Demokratie einst „missionarischer“ war.

Auch in Österreich war sie das. Seit es den Sender am Lichtenberg gab, konnten die Menschen jenseits der Grenze ein wenig mehr den Lügen ihres Regimes auf die Spur kommen, dem, was wir heute Fake News nennen würden. Senden ist also immer ein hochpolitisches Ringen um eine Idee. Es ist auch nicht in dem Sinne äquidistant möglich, wie Antidemokraten in Verschleierung ihrer Absichten oft fordern. Zwischen Aufklärung und Verdunkelung gibt es keinen Weg der Mitte. Niemand kann neutral sein in einem System, das Demokratie und ihre vielen Gegenteile als gleichwertig einstuft.

Als mein tschechischer Onkel die Sendeanlage Lichtenberg besuchte, war ihm jedenfalls klar, in welchem Land Fake News verbreitet werden. Es war ihm klar, dass der sogenannte Antifaschistische Schutzwall, wie die Stacheldraht-Grenze von seinem Regime genannt wurde, in Wirklichkeit ein Gefängniszaun ist, der sich gegen die Insassen richtet. Mit anderen Worten: Die weltweit größte Stalin-Statue, die den Menschen in Prag hatte vermitteln sollen, dass der Sowjetführer ein guter Mann sei, wurde von ihnen als „Deepfake“ aus Moskau durchschaut. Heute ist es mit dem Durchschauen von manipulierten und von einer künstlichen Intelligenz hergestellten Dokumenten nicht mehr so einfach, wenn (nicht nur) russische Deepfakes vor allem in Wahlkampfzeiten unsere Gesellschaften via Handyscreens überschwemmen.

Schalten wir diese Screens jetzt eine Zeit lang aus. Ihr Leuchten verdunkelt uns viel zu oft die Welt. Beschränken wir uns auf die wenigen Bilder, wie sie etwa mit der kleinen Kamera geknipst wurden, die Onkel Vláda so beiläufig vor seinem nicht vorhandenen Bauch baumeln lässt. Solche Bilder, hier in diesem Buch zuweilen von renommierten Fotografen aufgenommen, bilden nie die objektive Wahrheit ab, auch wenn ihr das Objektiv sehr nahekommen sollte. Aber sie bilden eine Wirklichkeit ab, die uns Ausgangspunkt für die Erinnerung an ein paar Augenblicke der Zweiten Republik sein soll.

Da die Vergangenheit selbst bekanntlich nicht mehr zu beobachten ist, brauchen wir Bilder von ihr. Sie sind unsere Krücken auf der Suche nach der verlorenen Zeit, wenngleich für jede Person eine andere. Insofern konstruieren sie unsere Vergangenheit. Das wollen wir nicht zu weit gehen lassen und verteidigen die Erzählung, die diese Bilder bereithalten. Es sind in den meisten Fällen Augenblicke, die vordergründig eine Alltagsbegebenheit festhalten, Geschichte auf dem Micro-Level, das uns aber die große Erzählung über dieses Land in seinen ersten acht Jahrzehnten nach Ende des Zweiten Weltkriegs erschließt.

Beginnen wir am Anfang der Zweiten Republik. Wo der genau liegt, ist nicht so klar. Am 13. April 1945 befreien sowjetische Truppen Wien. Da wurde jedenfalls schon gefeiert, wenngleich der Krieg nach späterer Lesart noch fast einen Monat andauerte. Man könnte als Datum auch den 27. April nehmen, den Tag, an dem Österreich wieder eine eigene Regierung unter Karl Renner hatte. Aber über das gesamte später wiederhergestellte Staatsgebiet hatte sie längst noch keine Souveränität. Die Kapitulation der Wehrmacht erfolgte offiziell am 8. Mai mit Ablauf des Tages, also zu Mitternacht. In Moskau zeigten da die Uhren bereits 2 Uhr Früh – und damit den 9. Mai an.

Aber eigentlich ist die genaue Festlegung eines konkreten Beginns gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass es ein Ende gegeben hat.

Kontinuitäten über die Stunde Null

AM BEGINN STEHT – wie so oft – ein Ende. Und es ist ein dickes Ende. Gleichzeitig gab es aber auch nie zuvor so viel Anfang. Das Foto stammt von Franz Votava, es ist wenige Wochen nach Kriegsende im Mai 1945 aufgenommen. Eine genaue Datierung fehlt. Mit dem Namen des Fotografen ist einer der wichtigsten Bilderschätze der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich verbunden – das Archiv Votava. Das Bild fängt in wunderbarer Weise den Augenblick ein, in dem sich ein Ende und ein Anfang begegnen.

Nur auf den ersten Blick ist dieses Ende eine Folge von Krieg und der damit einhergehenden Zerstörung durch einen Eroberer. Vielmehr ist es die Konsequenz eines Regimes, das sich nach außen nur durch zunehmende Aggressivität und nach innen durch immer brutaleres Vorgehen gegen die eigene Bevölkerung ein paar Jahre am Leben erhalten konnte. Die abgebildeten Trümmer sind also das unausweichliche Ergebnis der Idee des nationalsozialistischen Staates und seiner Gesellschaft. Doch das Ende von Demokratie und Rechtsstaat kam in den Jahren zuvor nicht wie eine Naturkatastrophe über das Land.

Die sichtbarste Folge der nationalsozialistischen Vergangenheit, das visuelle Herüberreichen in die neue Zeit, waren die Trümmer, durch die die Menschen nunmehr ihren Sonntagsspaziergang unternahmen.

„Nur nicht umdrehen, nach vorne schauen!“, könnte der junge Mann in dem Moment zu seiner Begleiterin sagen. Das gilt im übertragenen wie im buchstäblichen Sinn. Das gut gelaunte, wenngleich nicht ausgelassen fröhliche Paar spaziert durch die Trümmer in der Wiener Innenstadt. Es ist Sommer 1945. Der Kampf um Wien ist erst seit wenigen Wochen vorüber. Vielleicht wollen die beiden das Bild der Zerstörung für eine Weile hinter sich lassen und streben hinaus ins Grüne, dorthin, wo weniger Schutt und Asche liegt. Sie müssen dabei zu Fuß gehen, denn der öffentliche Verkehr ist noch nicht wieder hergestellt. Von der Öffi-Haltestelle im Hintergrund ragt allein die Halterung für das Schild am Laternenmast hervor. Motorisiert kommen in diesen Tagen nur Soldaten voran. Man sieht einige auf der Pritsche des Lkw sitzen, der gerade die ehemalige Haltestelle passiert. Das Leben in der Stadt ist langsamer geworden. Es wurde gleichsam eine Reset-Taste gedrückt, vieles musste erst wieder in Schwung kommen.

Wahrscheinlich wollten die beiden – wie so viele andere Menschen in Österreich damals – nicht nur die Trümmer hinter sich lassen, sondern auch die Vergangenheit. Mittlerweile ist durch viele Forschungen belegt, dass viel mehr Menschen viel mehr über die Verbrechen des Nationalsozialismus gewusst hatten beziehungsweise wissen konnten, als in der unmittelbaren Nachkriegszeit kommuniziert wurde. Gleichwohl aber war für viele das Ausmaß der Gräuel, die Zäsur in der Zivilisationsgeschichte der Menschheit, der industriell organisierte Massenmord bis dahin unbekannt und unvorstellbar.

In diesem Moment, der „Stunde Null“, wie er vielfach genannt wird, war der Blick zurück tatsächlich kein Thema. Wer will auch schon gleich wieder ins Minus rutschen? Selbst kritische Menschen wollten weder darüber nachdenken noch darüber reden, was mit den deportierten Nachbarn geschehen war oder woher die Kolonnen in Lumpen gehüllter und über die Straßen getriebener Menschen gekommen waren. Vorerst ging es nur um die nackte Existenz. Das Kriegsende war für viele Menschen ein so elementarer Einschnitt, dass der Eindruck eines Neubeginns keine leere Floskel war.

Das Land hatte kurzzeitig jede Souveränität abgegeben. An manchen Tagen wusste so mancher Bürgermeister nicht, ob er überhaupt noch Bürgermeister war. Denn die „Stunde Null“ war in Österreich kein gleichzeitig ablaufendes Ereignis. Je nach Kriegsverlauf endete die Nazi-Herrschaft an ganz unterschiedlichen Tagen: Bereits am 27. April 1945 fand sich die Bevölkerung Wiens in einem neuen unabhängigen Österreich wieder, tags darauf wurden im Konzentrationslager Mauthausen noch 42 Menschen durch Vergasung ermordet. Und erst am 8. Mai endeten beispielsweise Krieg und Nazi-Terror für die Menschen in Klagenfurt.

WENN WIR VERGANGENES ERINNERN, tauchen wir die Ereignisse gern in milderes Licht. Vieles war dann doch nicht so schlimm, wie man meinen könnte. Selbst Geschichten von Not und Elend kommen im Kleid der launigen Anekdote daher, wenn man nicht zu einer vom Nationalsozialismus verfolgten Gruppe gehörte. Nur bei Erzählungen über die Nachkriegszeit verhält es sich oft umgekehrt: Je länger sie zurückliegt und je öfter eine Geschichte innerhalb einer Familie weitererzählt wurde, desto düsterer wurden die Schilderungen. Ein wenig schwang dabei die Hoffnung mit, dass Not und Elend der Nachkriegszeit die Schuld, die jemand in der Zeit zuvor auf sich geladen hatte, vermindern würden.

In meiner Familie war die Inhaftierung des Großvaters im Lager Glasenbach unmittelbar nach dem Krieg ein typisches Beispiel dafür. Als das junge Paar auf unserem Bild gerade durch die Trümmer spazierte, war er im US-Lager „Marcus W. Orr“ in Salzburg inhaftiert. Insgesamt zwei Jahre dauerte seine Haft – so lange, wie das Lager bestand. Den familiären Erzählungen zufolge aßen die Häftlinge zuweilen Gras, um nicht zu verhungern. Eine durcheinandergeratene Welt, dachte ich lange: Zuerst müssen Menschen auf Befehl kämpfen. Wenn sie den Krieg mit Glück überstanden haben, kommen sie in grausame Gefangenschaft. Aber ganz so war es natürlich nicht.