9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Was zunächst als heiteres Familienbild beginnt, entpuppt sich als ein Lehrstück von der Deformation, aber auch von der Würde des Menschen unter dem Druck einer Diktatur. Feyl, Meisterin der doppelbödigen Idylle, erzählt die Geschichte des Slawistik-Dozenten Kogler, der als Sudetendeutscher 1951 mit seiner Familie von der Tschechoslowakai in die DDR übersiedelt. Er stürzt sich voller Elan in den vermeintlichen Fortschritt im Osten. Doch bald schon bemächtigt sich die staatliche Kontrolle der Gefühle und Gedanken. Hinter Anpassungsversuchen wächst Widerstand, der schließlich offen wird – Kogler verliert seinen Job.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 638

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

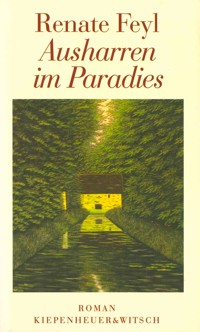

Renate Feyl

Ausharren im Paradies

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Renate Feyl

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Renate Feyl

Renate Feyl, geboren in Prag, studierte Philosophie und lebt als freie Schriftstellerin in Berlin.

Weitere Titel bei Kiepenheuer & Witsch

»Idylle mit Professor«, Roman, 1988; »Die profanen Stunden des Glücks«, Roman, 1996; »Das sanfte Joch der Vortrefflichkeit«, Roman, 1999; »Streuverlust«, Roman, 2004; »Aussicht auf bleibende Helle«, Roman, 2006; »Lichter setzen über hellem Grund«, Roman, 2011, KiWi 1307, 2013.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Was zunächst als heiteres Familienbild beginnt, entpuppt sich als ein Lehrstück von der Deformation, aber auch von der Würde des Menschen unter dem Druck einer Diktatur. Feyl, Meisterin der doppelbödigen Idylle, erzählt die Geschichte des Slawistik-Dozenten Kogler, der als Sudetendeutscher 1951 mit seiner Familie von der Tschechoslowakei in die DDR übersiedelt. Er stürzt sich voller Elan in den vermeintlichen Fortschritt im Osten. Doch bald schon bemächtigt sich die staatliche Kontrolle der Gefühle und Gedanken. Hinter Anpassungsversuchen wächst Widerstand, der schließlich offen wird – Kogler verliert seinen Job.

»Eine Erzählerin der schönsten Art.« Standard, Wien

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 1992, 1997, 2015, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Covergestaltung: Kalle Giese, Overath

Covermotiv: © Camille Bombois, Le Bief, VG Bild-Kunst, Bonn 2014

ISBN978-3-462-30934-8

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Zur Handlung

I. Kapitel

II. Kapitel

Der bevorstehende Besuch …

III. Kapitel

IV. Kapitel

V. Kapitel

VI. Kapitel

VII. Kapitel

Die Handlung ist frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.

I

Daß ihr das alles einmal passieren könnte, hätte sie sich nie vorstellen können.

Immer war sie aktiv gewesen, besaß das, was man im allgemeinen eine positive Lebenseinstellung nennt, war voller Tatendrang und Unternehmungsgeist, war diejenige, die die Fäden in der Hand behielt und alles um sich herum zu ordnen verstand. Es gab nur weniges, was ihr unerfüllt blieb. Sie hatte einen klugen Mann geheiratet, hatte ein Kind geboren, eine Wohnung eingerichtet, eine Abhandlung über die prästabilierte Harmonie geschrieben, liebte ihren Beruf und war in Fachkreisen anerkannt. Sie hatte auf Symposien gesprochen und auf Versammlungen das Wort ergriffen, hatte Kritik geübt und immer wieder auf die Notwendigkeit von Veränderungen hingewiesen, hatte ihre Möglichkeiten und Freiräume genutzt, um die Dinge voranzubringen, und nun war das Unfaßbare geschehen.

Beim Entlassungsgespräch mußte sie wohl so entsetzt geschaut haben, daß Professor Kramms nichts Besseres einfiel, als ihr ein paar rührend-naive Trostworte mit auf den Weg zu geben: Nun sehen Sie mal Ihre Zukunft nicht so düster, schließlich haben Sie in Ihrem Mann und Ihrer Tochter doch eine schöne Lebensaufgabe.

Daß ausgerechnet Kramms sich zu einem so bemerkenswert intelligenten Rat verstieg, wunderte sie nicht, sondern vervollkommnete bloß das Menschenbild, das sie von den einst führenden Staatsdenkern besaß. Doch die Gewißheit, noch immer diesen hoffnungslosen Traditionalisten ausgeliefert zu sein, die wacker ihre Positionen besetzt hielten, verbesserte ihre Lage nicht. Wer saß, der saß; der war noch dabei und konnte auf das Geschehen Einfluß nehmen. Wer aber draußen war, stand vor verschlossener Tür und mußte lange anklopfen, bis er wieder die Chance erhielt, eintreten zu dürfen.

In den ersten Tagen sah alles noch harmlos aus, denn sie fühlte sich so, als hätte sie vorübergehend das Gastspiel einer deutschen Hausfrau zu geben. Sie räumte und putzte, hängte die Graphiken um, klopfte die Bücher aus und fand, es sei höchste Zeit, daß alles einmal gründlich vom Staub der zurückliegenden Jahre befreit wurde. Auch das Einkaufen rückte in das Zentrum ihrer Gedanken, zumal seit der Währungsunion der Mangel verschwunden und die Fülle in die Kaufhallen eingezogen war. Sie entfaltete einen bisher nicht gekannten Ehrgeiz, in den Geschäften Preise zu vergleichen, um die für sie finanziell günstigste Einkaufsquelle zu erschließen. Aber auch die hatte sie mit ihrem gewohnten Geschick rasch herausgefunden, hatte alle Dienstleistungen erkundet, die den Alltag erleichterten, hatte alles im Überblick, so daß sie ihr Gastspiel am liebsten augenblicks beendet hätte. Doch plötzlich wurde ihr bewußt: Sie war nicht Hausfrau, sie war arbeitslos.

Nie hätte sie gedacht, daß sich die Akademie, diese Ding-werdung allen Fortschritts, jemals auflösen könnte. Sie wußte zwar, daß die Größe ihres Institutes im umgekehrt proportionalen Verhältnis zum Gewicht seiner Leistung stand. Dennoch fragte sie sich im stillen, weshalb die Entlassung ausgerechnet sie traf und nicht die Herren Abteilungs- und Bereichsleiter, nicht den ehemaligen Parteisekretär und nicht den Direktor, der sich mit ungebrochener Selbstüberschätzung noch immer für eine Lichtgestalt der Wissenschaft hielt.

Andere Kollegen befanden sich wenigstens noch im Wartestand oder konnten hoffen, übernommen zu werden. Aber sie war draußen, und die für sie zuständige Stelle hieß das Arbeitsamt.

Je mehr sie über ihre Situation nachdachte, um so unwirklicher schien sie ihr. Sie fragte sich, ob das nicht alles nur ein böser Traum war; ob es sich um einen Zufall oder eine Notwendigkeit, um eine Ausnahme oder die Regel handelte. Sie hatte keine Erklärung dafür, sondern stand dem Ganzen nur betroffen gegenüber. Es kam ihr so vor, als sei sie in einen Winkel des Universums geschleudert; abgehängt, ausrangiert, zum Zuschauen verurteilt. Und alles gerade jetzt, wo die Geschichte einen neuen Anfang nahm.

Katharina fragte sich, womit sie das verdient hatte. Sie, ausgerechnet sie, die weder prominent noch privilegiert war, die auch nicht zu den gesinnungstüchtigen Titelträgern gehörte, nicht zu den Reisekadern zählte, nie einen Orden bekommen hatte und auch zu keinem internationalen Kongreß delegiert worden war; sie, die in ihrem Fachgebiet auf das Ergebnis einer Leistung setzte, das für sich selber sprach – ausgerechnet sie war entlassen worden. Sie konnte es nicht begreifen und fand alles nur ungerecht, abgrundtief ungerecht. Natürlich hatte sie sich gefreut, daß die Wende gekommen und die Mauer gefallen war. Sie hatte sich gefreut, daß diese greisen Gestalten endlich von ihrer selbstgebauten Bühne abtraten, daß diese Machtarroganz ein Ende hatte, wieder Weite in die Enge kam und Luft zum Atmen; daß die Friedhofsstille vorüber war und sie endlich öffentlich sagen konnten, was sie dachten. Sie war glücklich, daß sie angstfrei leben und selbstbestimmt denken konnte. Sie hatte bei allem etwas Befreiendes und Belebendes empfunden, hatte an Demonstrationen teilgenommen, um selber die Wende mit herbeizuführen, hatte dies alles mit Freude, ja geradezu mit Begeisterung getan, als gäbe es für sich selber ein zweites Leben zu entdecken – doch nun fühlte sie sich so, als sei ihr der Boden unter den Füßen weggezogen worden.

Stundenlang telefonierte sie mit ihren gleichfalls entlassenen Kolleginnen, wollte hören, was sie gehört hatten oder zu tun gedachten. Insgeheim hoffte sie auf eine zentrale Maßnahme, die die Politiker für die aufgelösten Institute trafen, denn schließlich konnte man ja nicht Hunderte von Mitarbeitern so ohne weiteres auf die Straße setzen. Andererseits wußte sie, daß die Zeiten vorbei waren, in denen die letzte Weisheit immer von oben kam, und nun die eigene Beweglichkeit gefragt war. Von ihren entlassenen Kolleginnen hörte sie nichts Gutes. Sie hatten sich schon mehrere Male bei westlichen Instituten beworben, doch erfolglos. Andere suchten wie sie, und eine, spezialisiert auf den Kantschen Kausalitätsbegriff, hatte mit ihrem Bruder die Lizenz für eine private Gaststätte erworben.

Katharina kaufte sich täglich vier verschiedene Zeitungen, um die Stellenangebote zu studieren. Doch auch dies ging mit einer fortschreitenden Ernüchterung einher, denn es war die Stunde der Software-Ingenieure und Betriebswirte, der Verkehrsplaner und Datenverarbeiter. Die Chancen für eine promovierte Philosophin standen schlecht. Allerdings wurden Sozialarbeiter gesucht und gut bezahlte Stellen in Reisebüros angeboten. Aber sie wollte in der Wissenschaft bleiben. Sie hatte sich ja schließlich nicht jahrelang auf ein Fachgebiet spezialisiert, um zu der Erkenntnis zu kommen, daß sie mit diesem Wissen nun nichts mehr anfangen konnte. Überdies sträubte sich innerlich alles in ihr, eine Bewerbung zu schreiben, denn sie fürchtete, sie könnte sich wie ihre Kolleginnen eine Absage holen. Sie wollte mit 45 Jahren nicht in die Situation kommen, sich auf einem Bogen Papier anpreisen zu müssen und den Nachweis zu führen, nicht dumm zu sein, das Große Latinum zu haben, vielleicht noch die Grundregeln der Rechtschreibung zu beherrschen und sich im Quellenstudium auszukennen. Dies fand sie nach so langer Berufspraxis demütigend. Außerdem hielt sie sich für die Marktwirtschaft nur bedingt tauglich. Sie verstand es nicht, mit einem Computer umzugehen, und hatte auch kein Verlangen danach. Ihre Englischkenntnisse waren im Dunkel des Gedächtnisses längst versunken. Sie konnte nicht parlieren und blenden, nicht tänzeln und irgendwo dienern. Sie hatte keine Ahnung, wie man in eine Marktlücke springt, und sah für sich auch keine. Sie glaubte inmitten der Veränderungen an ein Kontinuum, hoffte insgeheim, es würde etwas kommen, das ihren Kenntnissen gemäß war; daß sie aufbauen konnte auf dem, was sie wußte, und spürte doch zugleich, wie verstiegen diese Hoffnung war.

Natürlich hätte sie sich längst eine Aufgabe stellen und zu Hause weiter forschen können, zumal ihr inzwischen alle Bibliotheken und Archive offenstanden. Sie hätte Briefe aus dem Nachlaß deutscher Gelehrter herausgeben können, wie es stets ihr Plan gewesen war. Aber auf einmal merkte sie, daß es nur dann einen Antrieb für sie gab, wenn die äußeren Bedingungen gesichert schienen. Inmitten dieser Unsicherheit konnte sie keinen Gedanken fassen. Hätte sie gewußt, wie es mit ihr weitergehen würde, dann wären die Gedanken wie von selber gekommen, und sie wäre begierig auf die Arbeit gewesen. Standen die äußeren Koordinaten fest, konnten die inneren Kräfte sich entfalten. So aber war sie innerlich ganz durcheinander, weil das Äußere nicht mehr stimmte. Sie hatte das Schrittmaß verloren, denn sie sah die Richtung nicht, in die sie hätte gehen können. Bislang hatte sie auch nie etwas um seiner selbst willen getan. Sie war gewohnt, daß alles ein Ziel, alles einen Zweck haben mußte. Es fehlte der Punkt, auf den sie sich zubewegen konnte. Vielleicht fehlte sogar das Verbot, das Unerlaubte und Unerwünschte, das fast wie von selber produktiv machte. Sie hatte sich ja immer solche Forschungsthemen gewählt, die außerhalb zentraler Planvorhaben lagen und darum nicht gefördert, aber wenigstens toleriert wurden.

Doch jetzt, da auch die Geschichte des Geisteslebens von den Tabus befreit war, gab es mit einemmal so viele Möglichkeiten, daß sie gar keine einzige mehr sah und Mühe hatte, den jähen Einbruch der Freiheit gedanklich zu bewältigen. Sie war an das Schrittweise gewohnt, an das Abtrotzen von Zugeständnissen, das erfinderisch und beweglich machte, das zum Verschlüsseln drängte und hinter dem geschriebenen Satz den ungeschriebenen zum Vorschein brachte. Doch nun brauchte es dieser Schleichwege des Denkens nicht mehr.

Sie mochte gar nicht in die Buchhandlungen gehen. Denn dort lagen jetzt die Arbeiten der westdeutschen Kollegen, und es bedurfte nur eines Zugriffs, um sich das zu Gemüte zu führen, was für die östlichen Kollegen stets mit einem Forschungsverbot belegt war. Sie fragte sich, wo da für sie noch eine Aufgabe lag, wo ein Sinn, wenn nicht in dem nutzlosen Unterfangen, zur vorhandenen Fülle noch eine Ergänzung zu liefern. Und wen interessierte überhaupt noch die Arbeit einer Gesellschaftswissenschaftlerin, die doch zu denen gezählt wurden, die nichts weiter geleistet hatten, als den Fortschritt dort zu suchen, wo es ihn nicht gab? Da nutzte es ihr jetzt auch nichts mehr, daß sie sich mit theoretischen Dingen beschäftigt hatte, die weitab der Propaganda lagen – war erst einmal die ganze Zunft in Verruf geraten, dann blieb auch der einzelne nicht frei vom Makel.

So saß sie an ihrem Schreibtisch, fand es bedrückend, sich solche Gedanken machen zu müssen, fand alles deprimierend und trostlos und überlegte, wie es mit ihr weitergehen sollte. Sie dachte daran, daß sie hätte nachdenken müssen, dachte, daß sie an nichts dachte und nutzlos herumsaß, fühlte, wie die Zeit verging, die schöne, kostbare Zeit, in der andere sich umtaten und anpackten und womöglich die Chance ihres Lebens nutzten. Sie spürte, wie sie in eine panische Stimmung geriet, denn alles mutete sie nur noch undurchschaubar und unsicher an, und sie wußte nicht, was werden würde. Sie sah sich unter den Gescheiterten und Erfolglosen, eine Frau, die allen eine Last war, eine Altlast, mit der niemand mehr etwas anfangen konnte.

In solchen Augenblicken wurde ihr zu Hause alles unerträglich. Die Möbel nahmen bedrohliche Formen an. Die Zimmer gerieten zu Käfigen, die Bücherregale zum Vorwurf, der Schreibtisch zur Strafbank, und die Zeit bis zum Nachmittag, da Hellberg und Freya nach Hause kamen, schien eine Ewigkeit. Fluchtartig verließ sie dann die Wohnung und ging in die Stadt. Die Nähe der Menschen beruhigte sie. Es kam ihr so vor, als fände im Vorübergehen jedesmal ein Austausch statt, der ihr die eigene Situation erträglicher machte. Außerdem schien täglich mehr Lebendigkeit aus den Steinen hervorzuquellen und alles aus einem langen Dornröschenschlaf zu erwachen, was aufregend und ablenkend war. Wo sie auch hinschaute – überall traf sie auf Neues und Ungewohntes.

Über Nacht waren allerorts Blumenstände aus dem Boden gesprossen und boten in vielen Farben und Formen Schnittblumen an. Beeindruckt blieb sie davor stehen und konnte kaum fassen, daß auch hier plötzlich in Überfülle vorhanden war, was noch vor kurzem als Rarität gehandelt wurde. Sie betrachtete die Riesensträuße in den Zellophanumhüllungen, die Eimer mit den Rosen, den Lilien, den Dahlien und den Margeriten und sah in den Blumenständen die Vorboten eines Frühlings, an den sie schon nicht mehr geglaubt hatte. Besonders jedoch amüsierten sie die Schilder an den Hauseingängen, Türpfosten und Laternenmasten, auf denen Firmen ihre Dienste anboten. Es schien, als würde die Gilde der Handwerker geschlossen aus ihren Verstecken hervorkriechen und sich zu erkennen geben. Installateure, Tischler, Korbflechter, Glaser, Polstermeister, Dachdecker und Heizungsspezialisten – all diese Dienstleistungsgötter, die noch vor Monaten die Kunden abwehrten und sie mit langen Wartezeiten vertrösteten, warben plötzlich um sie. Warben mit Sofortreparaturen, mit vollem Service und Übernahme von Großaufträgen und benutzten dafür Worte, die ihr nach all ihren Erfahrungen geradezu wie ein Spott klangen: schnell, prompt, zuverlässig, gründlich. Woher sie diese Eigenschaften plötzlich nehmen wollten, war ihr zwar ein Rätsel, aber auch hier verfehlte die Währungsunion ganz offensichtlich ihre belebende Wirkung nicht.

Am liebsten jedoch ging sie zum Alexanderplatz, weil sie den Eindruck hatte, hier würde an einem einzigen Tag all das nachgeholt werden, was in vierzig Jahren verboten war. Trödler und Krämer drängten begierig in die Freiräume des Marktes vor und überzogen die betonierte Aufmarschöde mit Buntheit und Leben. Brezelbäckereien standen neben Softeisbuden. Zeitungsverkäufer und Bauchladenbesitzer wetteiferten um Aufmerksamkeit und die Münzen der Vorübergehenden. Coca-Cola-Fahnen wehten und luden zum Fastfood ein. Türkische Händler verbreiteten Basaratmosphäre, und dazwischen warb Greenpeace um Spenden, begleitet von Straßenmusikern, die Songs vom Frieden zur Gitarre spielten. Das dichte Menschentreiben tat gut. Die Nähe der vielen beruhigte. Doch kaum löste sich Katharina aus dem Getriebe und nahm einzelne Aktivitäten wahr – Männer, die auf einer Leiter standen und Leuchtbuchstaben putzten, Lieferanten, die einen LKW entluden, Frauen, die ein Schaufenster dekorierten –, dann war sie plötzlich wieder an ihre eigene Situation erinnert und fragte sich, wieso die anderen ihre Arbeit noch hatten und sie nicht. Dann plötzlich fiel ihr auf, daß alle regsam und tätig waren und nur sie ziellos umherspazierte und nicht wußte, was werden sollte. Dann kam ihr die Tatsache, daß ihr gekündigt worden war, wie ein persönliches Versagen vor, und sie fühlte sich inmitten des Aufbruchs wie eine Sitzenbleiberin. Vor allem schmerzte es sie, jetzt, da es so viele schöne Dinge zu kaufen gab, kein Geld mehr zu verdienen und sich nichts von dem leisten zu können, was da so verlockend in den Schaufenstern lag. Doch das Schlimmste an ihrer momentanen Situation war der Umstand, daß Hellberg in allem recht behielt.

Natürlich hatte auch er sich nicht vorstellen können, jemals all das über Nacht stürzen zu sehen, was für die Ewigkeit bestimmt schien. Er hatte sich genauso wie sie innerlich damit abgefunden, auch in den kommenden Jahren so dahinzuleben, so wenig abwechslungsreich, so berechenbar und gleichmäßig, so unspontan und linear, Tag um Tag und Schritt um Schritt. Aber er hatte immer gesagt, daß dieser ganze ruhmreiche Sozialismus nichts anderes sein würde als eine tragische Fußnote im Register menschlicher Selbstüberschätzung. Sie hatte ihn darum als Schwarzseher und Untergangspropheten verlacht und ihm seine negative Lebenshaltung vorgeworfen. Doch nun mußte sie vor seiner Weitsicht kapitulieren. Dies kam ihr wie das endgültige Eingeständnis ihres Unterlegenseins vor und nahm ihr die gewohnte Selbstsicherheit.

Bislang hatte sie sich nie etwas dabei gedacht, wenn sie in seiner Gegenwart wischte und putzte, doch jetzt erschien ihr dies wie eine Selbsterniedrigung. Natürlich wäre es ihr auch früher nicht eingefallen, eine Kittelschürze zu tragen. Sie hatte immer eine Abneigung gegen Frauen, die sich gedankenlos in einen solchen Drillich des Alltags hüllten. Denn eine Kittelschürze war für sie nicht nur eine Profanierung jeglichen Hochgefühls, sondern vor allem ein seelischer Zustand: der Hinweis auf die ewig-weibliche Beflissenheit und Dienstbereitschaft, die ihr zutiefst fremd war. Doch jetzt ging sie ihm nicht einmal mit einem Geschirrtuch in der Hand entgegen und vermied alles, was ihn an ihre neue Situation erinnern könnte. Sie legte Wert darauf, ihm zu dokumentieren, daß der Haushalt nicht ihre Welt war, und tat nur das Allernötigste. Jeder Handgriff zuviel hätte ihn bloß auf den Gedanken bringen können, daß sie sich mit ihrer neuen Rolle abgefunden hatte und sich nun bereitwillig auf die kleine Haus- und Herdwelt zu konzentrieren begann. Bislang war es ihr selbstverständlich, ihm die Sachen aus der Reinigung oder die Kontenauszüge von der Bank zu holen, doch inzwischen sah sie darin Botengänge, die sie mit tausenderlei Ausreden zu vermeiden wußte. Im stillen befürchtete sie, er könnte sie nur mehr als seine häusliche Dienerin betrachten und womöglich eine Gewohnheit daraus ableiten, denn eines sah sie deutlich: Wer sich zur häuslichen Dienerin machte, mußte sich nicht wundern, wenn von allen Seiten nach ihr geläutet wurde.

So hatte sie acht darauf, keinen besonderen Eifer zu entfalten, nichts in der Wohnung zu verschönern, nichts zu verbessern, und auch im Gespräch die Dinge des Haushalts mit keinem Wort zu erwähnen. Sie wollte ihm zeigen, daß ihre Zuständigkeit nach wie vor in ihrem Beruf lag und dies die ihr gemäße Welt war. Ganz besonderes Interesse nahm sie daher an den politischen Dingen, berichtete im Tone einer Referentin, was sie in der Zeitung gelesen hatte, war über alles im Bilde und selbstverständlich auf der Höhe der Zeit. Sie zog sich auch stets so an, als sei sie gerade aus dem Dienst gekommen oder auf dem Weg dorthin, was so aussah, als erwarte sie noch einen wichtigen Termin oder hätte ihn soeben wahrgenommen. Dazu gehörte natürlich auch, daß sie keine Hausschuhe trug. Denn Hausschuhe hatten für sie inzwischen nichts Bequemes, Angenehmes und Entspannendes mehr, sondern waren in ihren Augen das Kennzeichen der Rentner und Vorruheständler, der Alten, der Kranken und der Ausrangierten, die draußen in der Welt keinen Platz mehr fanden und ihre Füße versteckten im warmen Filz häuslicher Abgeschiedenheit. Hausschuhe waren nur die äußeren Merkmale eines Rückzugs und Weltverzichts, wie er für sie natürlich in keiner Weise zutraf. So trug sie in geradezu trotziger Selbstbehauptung Straßenschuhe, um zu dokumentieren, sie war zu Hause nur ein Gast, war jederzeit abrufbereit und ganz auf dem Sprung. Auf diese Äußerlichkeiten legte sie um so größeren Wert, je mehr sie fühlte, daß ihre beruflichen Aussichten immer hoffnungsloser wurden und sie auch innerhalb der Familie nicht mehr im Zentrum des Geschehens stand.

Gleichsam über Nacht hatte sich alles zu Hellbergs Gunsten verändert. Was ihr nie gelungen war – in ihm einen beruflichen Ehrgeiz zu wecken –, ergab sich plötzlich ganz von allein. Sie hatte sich immer über seine Gleichgültigkeit geärgert, mit der er der Zeit begegnete und es auch noch als ehrenvoll bezeichnete, nicht aufzusteigen, unauffällig und unbehelligt zu bleiben. Die anderen waren schon Chefärzte und Kliniksdirektoren geworden, aber er stand jahrein, jahraus, mit dem Pflichtbewußtsein eines preußischen Beamten an diesem vermaledeiten Stuhl, um den Menschen in den verwahrlosten Zähnen zu bohren, worin sie mehr einen anhaltenden Opfergang denn eine berufliche Erfüllung sah. Vergeblich hatte sie versucht, ihn zu überreden, etwas darüber hinaus zu tun, eine gesellschaftliche Funktion anzunehmen, in der er Einfluß auf die Verhältnisse nehmen und sie zum Besseren bewegen konnte, doch er zog sich Abend für Abend mit einem Buch in sein Zimmer zurück.

Aber plötzlich war seine Stunde gekommen. Von einem Tag zum anderen hatte er diesen Gleichmut abgelegt und schien nun mit Macht aufarbeiten zu wollen, was in den letzten fünfzehn Jahren liegengeblieben war. Mit einemmal war Hellberg so, wie sie sich einen Mann immer gewünscht hatte: entschieden und zielstrebig, rührig, resolut und entschlossen den Dingen zugewandt. Doch jetzt löste dies bei ihr statt Freude eher ein zwiespältiges Gefühl aus. Sie beneidete ihn darum, daß er ein Ziel hatte, auf das er mit Vehemenz zugehen konnte, und empfand seine Aktivität beinahe wie einen Vorwurf. Obwohl der Aufbau einer privaten Praxis ihr und der Familie zugute kam und das künftige Einkommen sicherte, wäre es ihr doch lieber gewesen, er hätte sich in einer ähnlich mißlichen Lage befunden wie sie, denn nichts war in einer Ehe unerträglicher, als wenn einer vorankam und der andere zurückblieb. Sie merkte schon jetzt, wie dies ihr Selbstwertgefühl langsam, aber sicher untergrub. Offenbar genügte es nicht, im Leben zu wissen, was man wollte: man mußte es im richtigen Moment tun. So wie er, der seine Chance erkannt hatte und dem wohl darum mit einemmal auch alles zu gelingen schien. Er besuchte Kurse und Lehrgänge, verhandelte mit der Wohnungsbaugesellschaft, um Räume für seine Praxis zu bekommen, zog Erkundigungen über einen ERP-Kredit ein, studierte die Angebote in den Dentaldepots, ließ sich von Medizintechnikern beraten, kam erschöpft, aber guter Dinge nach Hause und saß bis spät in die Nacht hinein mit seinem Taschenrechner am Schreibtisch, um bis ins letzte Detail Kosten und Risiko seiner neuen Existenz zu kalkulieren.

Vor allem fiel ihr auf, daß Freya die Aktivität ihres Vaters mit wachsender Bewunderung verfolgte. Es war ihm zwar noch nichts zugesichert worden, und von Erfolg ließ sich noch nicht reden, aber allein, wie er die Dinge anging, imponierte ihr. Er hatte das Neue gepackt, hatte Durchblick, wie sie sagte, wußte, worauf es ankam, verstand es, mit Behörden umzugehen und sich im Kompetenzgerangel zurechtzufinden, kannte sich aus und war mit einemmal zuständig in ihren Augen. Ein Mann der Tat, ein Mann der Zeit. Wenn sie einen Rat brauchte, ging sie neuerdings zu ihm. Ihrem Vater hörte Freya zu. Ihrer Mutter fiel sie ins Wort. Dies schien Katharina ein sicheres Zeichen, daß ihre Autorität im Sinken war.

Vor allem ärgerte sie sich, daß Hellberg sich nicht nach dem Fortgang ihrer Dinge erkundigte, als hätte er sich damit abgefunden, daß der Zustand so bleiben würde und von ihr nichts Erfreuliches mehr zu erwarten war. Vielleicht wollte er auch aus Rücksicht auf sie das Dilemma übergehen, so wie man Kranke nicht ständig an ihren Zustand erinnert. Sie war enttäuscht, daß er sich nicht die Zeit nahm, einmal mit ihr gemeinsam über ihre Zukunft nachzudenken oder die Richtung zu erörtern, in die sie hätte gehen können. Sie wollte ihn aber auch nicht mit ihren Problemen behelligen oder gar von selber damit anfangen, weil dies ihre innere Unsicherheit nur offenbart und sie in seinen Augen erst recht unselbständig gemacht hätte. Zudem war er mit seinen eigenen Angelegenheiten vollauf beschäftigt. Andererseits merkte sie, wie sie plötzlich auf ihn Rücksicht zu nehmen begann, was ihr früher nie eingefallen wäre.

Katharina befürchtete, daß sie nach all den Jahren zu guter Letzt doch noch zu der berufsmäßigen Ehefrau werden konnte, die sie nie sein wollte: abhängig und auf ihn angewiesen. Sie bekam zwar wöchentlich ihr Arbeitslosengeld, aber sie empfand dieses Geld nicht als den Beweis ihrer Eigenständigkeit, geschweige denn ihrer Leistung, sondern nur noch als den Lohn des Scheiterns. Er verdiente, und sie hatte dankbar zu sein. Daß dies einmal die künftige Arbeitsteilung zwischen ihnen sein sollte, hätte sie sich nie vorstellen können. Natürlich mokierte sie sich innerlich darüber, in ihm, wie ihr geraten worden war, ihre Lebensaufgabe zu sehen, zumal sie wußte, wie sehr gerade Hellberg selbständige Frauen schätzte, weil sie einen zusätzlichen sinnlichen Reiz auf ihn ausübten. Dennoch ertappte sie sich dabei, daß sie auf die geringste Veränderung seiner Gewohnheiten zu achten begann und sie sogleich zu sich in Bezug setzte.

So fiel ihr auf, daß er seit kurzem ein Portemonnaie besaß. Früher legte Hellberg immer einen Zehnmarkschein in seinen Personalausweis als Notgroschen sozusagen, denn er brauchte kein Geld. Er hatte eine physische Abneigung, in Geschäfte zu gehen, in denen es nie das gab, was er wollte. Doch seit der Währungsunion besaß er plötzlich eine elegante Lederbörse. Wo und wann er sie sich gekauft hatte, wußte Katharina nicht. Auffallend war nur, daß er ohne sie nicht mehr die Wohnung verließ. Neuerdings ging er auch in Geschäfte und stand mit sichtlicher Genugtuung an der Kasse, um zu bezahlen. Er wühlte nicht mit nervösen Sparerfingern im Kleingeld. Er legte der Kassiererin jedesmal gelassen einen Schein auf den Tisch und sah beim Eintippen über die Kasse hinweg in den Ladenraum, als wäre es ihm viel zu profan, auf Preise zu achten. Katharina wurde den Eindruck nicht los, daß nun, da das Geld einen Wert besaß, Hellberg das Geld zu seiner Sache machte. Jetzt erst war es der Ausdruck seiner Leistungskraft, und folglich führte er es bei sich, gleichsam als Grundausstattung des Mannes.

Natürlich bekam sie von ihm nach wie vor, was sie zum Einkaufen brauchte. Nur jetzt mußte sie ihn danach fragen. Bislang hatte sie sich bei dieser Frage nichts gedacht, denn sie brachte selber genügend in den gemeinsamen Haushalt mit ein. Doch nun, da sie arbeitslos war, erschien ihr diese Frage wie die Preisgabe all dessen, was sie immer gewollt hatte: inmitten ihrer Familie für sich selbst zu stehen und mehr zu sein als die Frau ihres Mannes und die Mutter ihres Kindes. Dachte sie an ihre Ehe, an all die Jahre im Verein, dann war wohl nur darum alles so gutgegangen, weil jeder von ihnen seine eigene Welt besaß und der Austausch darüber das Gespräch nicht abreißen ließ. Außerdem hatte sie schon deshalb ihren Beruf und damit ihre Selbständigkeit gewollt, um später einmal dem fortschreitenden Alter etwas entgegensetzen zu können. Denn eine Frau, die sich auf die eigenen Leistungen berufen konnte, besaß immer ihre Faszination und Ausstrahlungskraft. Doch auch diese Erwartung schien mit einemmal in Frage gestellt, und sie kam sich mit ihrem inneren Zwiespalt nur mehr klein und unbedeutend vor, unansehnlich und gerade noch gut genug, sein Beiwesen sein zu dürfen.

Dabei gab es gar keinen Grund, so zu denken, denn seit sie entlassen war und er allein für die Familie sorgen mußte, hatte sich ihr Zusammenleben aufs angenehmste verändert. Er hatte etwas Fürsorgliches und Umsichtiges bekommen, wie jemand, dem plötzlich die alleinige Verantwortung übertragen war. Vor allem hatte er keine Kopfschmerzen mehr, war ausgeglichen, gutgelaunt und ganz der Mann, für den das Leben eine positive Wende genommen hatte. Katharina täuschte sich nicht, daß er auch sie viel stärker als früher wahrnahm. Mal eine unverhoffte Umarmung, mal ein Kuß, unerwartet zwischen Tischdecken und Abräumen, mal eine Bemerkung, wie gut sie in ihrem neuen Blazer aussah – das waren die kleinen verschlüsselten Liebesbekenntnisse und Sympathiebeweise, die außerhalb des wöchentlichen Hauptprogramms den Arbeitsalltag ihrer Ehe überaus erfreulich machten.

Aber auch dies nahm sie, wie alles in letzter Zeit, mit gemischten Gefühlen auf, denn sie war sich nicht sicher, ob er es nur tat, um ihr über die momentane Situation mit gleichsam therapeutisch aufbauenden Gesten hinwegzuhelfen, oder ob er darin ein echtes sinnliches Bedürfnis sah. Gleichzeitig erschrak sie, daß sie nichts mehr mit normalen Augen betrachten konnte und alles nur noch mit ihrem Desaster in Zusammenhang brachte. Je länger es anhielt, um so größer wurde ihre Betroffenheit, lähmte sie von innen heraus und machte sie immer hilfloser. Sie hatte ja nie den Ideologen geglaubt, die stets behaupteten, Kapitalismus bedeute Arbeitslosigkeit und seine Freiheit sei nur eine Frage des Geldes. Doch nun war sie irritiert, daß sich ausgerechnet an ihrer Person bewahrheitete, was sie als Propaganda abgetan hatte.

Darüber allerdings konnte sie stundenlang mit Hellberg reden, dem die Analyse der Ereignisse wohl nur deshalb so trefflich gelang, weil er nicht von ihnen so wie sie betroffen war. Dennoch staunte Katharina, daß er sich bislang noch kein einziges Mal mit seinen Kollegen im Westen verglichen hatte, ja diesen Vergleich sogar ablehnte. Es interessierte ihn nicht, ob er sich noch jemals in seinem Leben ein Haus werde leisten können. Er sprach überhaupt nicht vom Geldverdienen, sondern genoß das Schauspiel des Zerfalls. Er freute sich, wie dieser großmäulige Sozialismus nun endlich zu Ende ging, wie die führenden Persönlichkeiten verstummten und verschwanden und wie vor aller Augen dieses Truggebäude des Fortschritts in sich zusammenfiel. Seltsamerweise war er dabei ganz ohne Haß. Er fühlte sich von diesem System nicht betrogen und nicht getäuscht, denn er hatte vom Sozialismus weder etwas erwartet noch etwas von ihm erhofft, und schon gar nichts von ihm bekommen. Wenn die tapferen Journalisten wieder etwas von seiner Verkommenheit und seinem Unrecht enthüllten, öffnete er eine Flasche Wein und trank auf den Niedergang, der ihm eine große innere Genugtuung bereitete und mehr bedeutete als sein persönliches Fortkommen.

Und doch gab es zwischen Katharina und Hellberg, die sich in diesem Punkte so einig wie nie waren, einen Unterschied in den Auffassungen, der ihren ungleichen Zukunftschancen geschuldet schien: Er empfand die zurückliegenden Jahre nicht als vergebens, im Gegenteil. Gerade weil es sie gegeben hatte, war ihm jetzt der Genuß um so größer, die Freiheit um so spürbarer. Ohne diese Mauerjahre wäre der Moment des Aufatmens für ihn nicht so tief und nicht so köstlich gewesen. Es schien sogar so, als hätte er all die Jahre nur gewartet, um diesen Augenblick erleben zu können.

Katharina dagegen machten die Veränderungen traurig. Nun, da ganz selbstverständlich noch einmal dort begonnen wurde, wo die Geschichte vor vierzig Jahren stehengeblieben war, überlegte sie, wozu das alles gut gewesen sein soll. Wozu all der Eifer, die Rechtfertigungen, die Bekenntnisse, die Verpflichtungen; wozu der ganze Aufwand, der Zwang, der Druck, die Diskussionen, die Nervereien; wozu, wenn sich jetzt so vieles nur als Lug und Trug erwies. Sie dachte daran, wie schön, wie leicht und angenehm sie hätte leben können, und sah jetzt, da der Westen Einzug hielt, was ihr alles vorenthalten worden war.

Im Gegensatz zu ihm verglich sie sich ganz bewußt mit ihren Kollegen von drüben. Sie besaßen von Anfang an andere Chancen, konnten ohne ideologische Einengung forschen, hatten Auslandserfahrungen, sprachen oft mehrere Sprachen und waren in ihrem Alter längst gut etabliert. Sie aber stand noch einmal am Anfang. Der Haushalt war heruntergewirtschaftet, der Wartburg desolat, das Konto halbiert, und ob sie jemals wieder eine Anstellung in der Wissenschaft finden würde, war fraglich wie nie. Sie wußte, daß sie den Anschluß an die Lebensweise des Westens nicht mehr schaffen würde. Denn die Reichen und die Verlierer standen unter dem gleichen Gesetz: Geld kam zu Geld und Verlust zu Verlust. Sie konnte die Dinge drehen und wenden, wie sie wollte, konnte das Für und Wider erörtern – eines begriff sie jetzt deutlich: Wer in der DDR geblieben war, gehörte zu den Verlierern der Geschichte.

Hätte sie vor Jahren das Land verlassen, stünde sie heute ganz anders da. So aber war die Hälfte ihres Lebens vertan. Statt zum großen Entwurf zu kommen, hatte sie den Mangel verwaltet, die Lücken gestopft und Kompromisse geschlossen. Sie hatte ihre Zeit vergeudet mit dem Beschaffen des Alltäglichen, ihre Energie verschwendet für Selbstverständlichkeiten, hatte ihr Geld ausgeben müssen für oftmals wertlose Produkte und sich mit den Unzulänglichkeiten nicht nur abgefunden, sondern sich in ihnen eingerichtet. Und jetzt mußte sie sogar noch erfahren, daß nicht einmal mehr ihr Fachwissen etwas nützte. Nein, sie hätte sich nie vorstellen können, daß ihr das einmal passieren sollte.

II

Vor einer weinberankten Villa, die hoch oben am Berg gelegen war und inmitten eines großen Gartens stand, hielten an einem sonnigen Tag des Jahres 1951 zwei Lastwagen. Sie gehörten der Universität, waren entlang der Ladeflächen mit einem Sitzbrett versehen und dienten der FDJ-Hochschulgruppe an den Wochenenden zu Agitations- und Propaganda-Einsätzen auf dem Lande.

Diesmal brachten sie das Umzugsgut des Genossen Dr. Kogler und seiner Familie, die nach der Aussiedlung aus der Tschechoslowakei, wie es offiziell hieß, in einem kleinen thüringischen Dorf gelandet war und nun endlich in die Kreisstadt zog. Die Familie besaß wenig. Auf dem einen Wagen waren ein paar zusammengesuchte Möbel, Säcke mit Federbetten, Hausrat und eine Kiste voller Kartoffeln, die dumpf und erdig rochen, als wären sie bereits viele Jahre eingemietet gewesen. Der andere Wagen war randvoll mit trockenem, säuberlich gehacktem Brennholz beladen.

Franz Kogler, der die ganze Fahrt über vorne neben dem Fahrer gesessen hatte, kletterte schwungvoll aus der Kabine, half seiner Frau, seinen Eltern und den Kindern vom Wagen und war guter Dinge.

In der Führerkabine sitzt es sich ganz ausgezeichnet, sagte er, aus dieser Perspektive bekommt dieses karge Thüringen ein liebliches Gesicht.

Dann sammelte er seine Familie um sich, öffnete das schmiedeeiserne Gartentor und schritt auf die Haustür zu. Vorweg die zwei kleinen Mädchen, beide in neuen Trainingsanzügen aus der HO. Er selbst in einem leichten Popelineanzug und einem weißen Sporthemd, dessen Kragen er wie einen Schillerkragen trug, der eine Weltanschauung offenbarte und für Kogler Schwung und Aufbauwille ausdrückte. Ohne die bürgerliche Krawatte, die ihm stets ein Gefühl der Enge gab, fühlte er sich viel ungezwungener und den werktätigen Massen näher. Neben ihm ging Anna, wie immer leichtfüßig und unternehmungsfreudig, wenn es wie heute neue Situationen zu meistern gab. Sie hatte die Wohnung besorgt und den Umzug bis ins kleinste vorbereitet, so daß sich Franz um nichts zu kümmern brauchte, wofür er ihr auch sehr dankbar war und was er als einen trefflichen weiblichen Zug an ihr zu rühmen wußte.

Leider legte Anna auf ihr Äußeres keinen besonderen Wert. Auch heute trug sie wieder einen Rock, der leicht zipfelte, und ihre Bluse hatte wie die meisten ihrer Blusen einen schlechten Sitz, weil die Schulterpolster immer verrutschten, manchmal wie kleine Höcker auf dem Rücken lagen, manchmal nach vorn auf den Busen fielen und immer von einer Nachlässigkeit gegen sich selbst zeugten. Ihre Frisur allerdings hob diesen Eindruck wieder auf: Sie trug einen schnurgeraden Mittelscheitel, hatte die schwarzen Haare stets glatt und straff nach hinten gekämmt und zu einem Knoten gewunden, was die Ebenmäßigkeit ihres Gesichtes besonders betonte. Vor Jahren wurde sie wegen ihres Aussehens öfter gefragt, ob sie Jüdin sei, was Kogler stets mit Entrüstung zurückwies. Jetzt, nachdem diese Zeit vorüber war, wurden solche Vergleiche peinlichst vermieden, und nur ab und zu sagte eine Kollegin zu ihr, daß sie etwas von einer Südländerin an sich habe, was Anna mit einem gleichgültigen Schulterzucken beantwortete. Hinter ihr gingen die Schwiegereltern: Ferdinand Kogler, ein kleiner untersetzter Herr mit einem Spazierstock, den er noch immer so graziös zu führen wußte, als flanierte er über den Kärtner Ring der alten k.u.k. Metropole. Daß er einmal mit einer kolossalen Leiblichkeit gesegnet gewesen sein mußte, verriet sein Anzug, der ihm inzwischen viel zu weit geworden war und überhaupt davon kündete, daß er einmal bessere Zeiten erlebt hatte.

Neben Ferdinand Kogler wirkte Gretl, seine Frau, wie der leibhaftige Gegensatz: Einen Kopf großer als er, schritt sie wie eine eherne Tugendwächterin an seiner Seite, breit ihre Hüften, breit ihr Gesäß, breit ihre Schultern, breit ihr Mund, breit ihre Füße – alles an ihr so breit und flach, so seltsam rechteckig, daß sie an einen Quader erinnerte. Ihre Größe und ihre Breite ließen sie steif und unbeweglich erscheinen, was sogar nach innen zu wirken schien und ihr eine feste, unverrückbare Moral gab, nach deren Grundsätzen die ganze Familie und vor allem die zwei Enkelinnen täglich streng betrachtet wurden.

Franz Kogler wartete, bis sich die Familie im Halbrund vor der Haustür aufgestellt hatte. Anna fand zwar, daß sie in dieser Anordnung mehr an verarmte Kurrendesänger denn an Angehörige der fortschrittlichen Intelligenz erinnerten, aber sie sagte nichts. Sie wußte, daß Franz einen ausgeprägten Sinn für Symbolik hatte und daher in Augenblicken der Ankunft oder des Abschieds stets so etwas wie Lebenswenden sah, die er mit einem entsprechend pathetischen Zeremoniell zu inszenieren verstand. Gerade der Einzug in diese neue Wohnung war ein solches Ereignis und daher viel zu bedeutsam, um es unter den vielen anderen Geschehnissen des Alltags gestaltlos verrinnen zu lassen. Er gab Anna ein Zeichen, nicht so gekrümmt dazustehen und eine gefälligere Haltung anzunehmen, warf einen prüfenden Blick auf die Töchter und Eltern, dann klingelte er.

Augenblicke später erschien die Hausbesitzerin, Frau Reimar, die Witwe eines bekannten Germanisten, der über die Literatur des Mittelalters gelesen hatte und kürzlich erst gestorben war. Sie stand wie ein zerbrechliches Porzellanfigürchen im Hauseingang, trug ein elegantes Seidenkleid, dessen Kragen sie mit einer kostbaren Gemme geschlossen hatte, und erweckte den Anschein eines Dornröschens, das eben erst aus dem Jahrhundertschlaf erwacht war und nun etwas befremdlich auf das schaute, was da geschah. Ihre elegante Erscheinung brachte Anna die ganze Willkür und Ungerechtigkeit des Krieges zu Bewußtsein: Ihnen hatte er alles genommen, und ihr hatte er alles gelassen.

Franz Kogler dagegen schienen solche Gedanken nicht zu beschäftigen. Er war entzückt von der Noblesse der alten Dame, die in ihrer Vornehmheit seinen Vorstellungen von der Witwe eines Altakademikers vollkommen entsprach. Ganz selbstverständlich titulierte er sie mit »Frau Professor« und begrüßte sie voller Ehrerbietung. Er kam ja nicht nur als neuer Mieter, sondern war ein Neuling in den akademischen Kreisen der Stadt und wollte sich schon deshalb von seiner besten Seite zeigen. Die Töchter knicksten artig. Der kleine Herr Ferdinand erwies ihr seine Reverenz mit einem graziösen Handkuß und einem »Habe die Ehre, gnädige Frau«, und Gretl hatte hinter ihrer kolossalischen Breite sechs Apfelstrudel und mehrere Flaschen Obstwein verborgen, die sie plötzlich hervorzauberte und damit alle weiteren Formalitäten des Sichbekanntmachens überwand. Im Nu war ein Tisch gefunden, ein Taschenmesser aufgeklappt, die Strudel in Stücke geschnitten und zu solchen Bergen aufgetürmt, daß mit einemmal eine Atmosphäre der Üppigkeit entstand, wie es sie nur bei dörflichen Festen gab. Die Flaschen wurden geöffnet, Gläser und Stühle geholt, es wurde kräftig gegessen, herzlich gelacht und laut gesprochen. Es war vor allem der Duft des Apfelstrudels, den die Professorin bislang nicht gekannt hatte, der den Geruch einer anderen Landschaft verströmte und seine belebende Wirkung nicht verfehlte. Vielleicht ahnte sie, daß mit den neuen Mietern ein plebejisches Element in die Villa eingezogen war. Franz Kogler ergriff die Gelegenheit zu einer kleinen Ansprache, zumal sich für ihn in den Formen des Umgangs die wahre, die innere Bildung zeigte. Er sprach wie immer, wenn er in eine feierliche, wichtige Situation seines Lebens geriet, betont Hochdeutsch.

Ich bin Ihnen sehr dankbar, verehrte Frau Professor, mit meiner Familie in Ihrem schönen Hause Aufnahme gefunden zu haben, und hoffe auf ein gutes Miteinander.

Anna meinte zwar, daß bei 95 Mark Monatsmiete Koglers Worte nicht ganz so devot hätten klingen müssen, sah aber am Gesicht der Hausbesitzerin, wie wohl ihr diese Bekundung tat.

Nie hätten wir geahnt, sagte er, daß uns einmal das Schicksal hierher nach Thüringen verschlagen würde. Aber wer weiß schon, wohin die Wege führen. Wir haben zwar die Heimat verloren, aber nicht den Mut, denn wir zählen uns zu denen, die für die besten deutschen Geistestraditionen arbeiten wollen, und dafür ist überall der rechte Ort.

Es war nicht nur rührend pathetisch, sondern auch höchst überflüssig, hier ein solches Bekenntnis abzulegen, aber Franz Kogler liebte es, sich zu bekennen und stets so spontan wie grundsätzlich sein Innerstes zu offenbaren, was ihm den Zugang zu den Menschen erleichterte und immer Sympathien eintrug.

Draußen wurde unterdes das Brennholz Kiepe für Kiepe abgeladen, durch den Garten hinter das Haus getragen und auf ein großes Blumenbeet gekippt.

Die Professorin machte kein Hehl daraus, daß sie sich niemals habe träumen lassen, eines Tages vermieten zu müssen. Da aber das Wohnungsamt alle leerstehenden Räume in den Privathäusern erfaßte und sie, ohne die Besitzer zu fragen, zur Belegung freigab, hatte sie sich freiwillig gemeldet, Mieter in ihr Haus zu nehmen. Auf diese Art kam sie einer Zwangseinweisung zuvor und konnte wenigstens noch selbst entscheiden, wer bei ihr Einzug halten sollte.

So bin ich denn froh, nicht irgendwen in mein Haus bekommen zu haben, sagte sie, sondern einen Angehörigen der Universität. Gleich, was noch wird und wie sich die Dinge entwickeln – der akademische Stand wird immer seine eigenen Gesetze haben, und die ihm angehören, müssen zusammenhalten.

Franz Kogler fand diese Bemerkung nicht nur weitsichtig und gescheit, sondern auch schmeichelhaft. Schon Augenblicke später wurden all seine Erwartungen noch übertroffen: Frau Reimar zeigte die vier Räume, die sie künftig bewohnen sollten – zwei Zimmer im Parterre und zwei Schlafzimmer im ersten Stock. Eines der Zimmer war komplett eingerichtet. Es war das Arbeitszimmer ihres verstorbenen Mannes und machte auf Kogler den angenehmen Eindruck einer gediegen gepolsterten Gelehrsamkeit: ein imposanter Schreibtisch, eine Couch mit zwei großen, tiefen Ledersesseln, ein Rauchtisch, eine Leselampe und ein Bücherregal. Sie bot Herrn Dr. Kogler an, ihm diese Möbel zu einem günstigen Preis zu überlassen.

Nicht nur Franz und Anna, auch Ferdinand und Gretl sahen darin eine Sternstunde des Schicksals, denn nun war das Oberhaupt der Familie endlich wieder zu einem eigenen Arbeitszimmer gekommen und brauchte nicht mehr auf dem Küchentisch neben Kartoffeldämpfen und lärmenden Töchtern seine wissenschaftlichen Abhandlungen zu schreiben.

Die Professorin rückte in den Augen der Familie Kogler von einer Hausbesitzerin zu einer Wohltäterin auf, was Gretl mit einem liebenswürdig breiten Lächeln und einem »Vergelt’s Ihnen Gott« versah. Insgeheim führte sie natürlich alles auf ihren Apfelstrudel zurück, mit dem sie nicht zum ersten Mal die Sympathien einer Einheimischen erobert hatte. Denn dieser Apfelstrudel war kein gewöhnlicher Kuchen, dessen Zutaten sich grammgenau den Büchern entnehmen ließen. Dieser Apfelstrudel hatte etwas Besonderes: In ihm war ihre sudetendeutsche Seele eingebacken, die die Farbe des Riesengebirges und der Hopfenfelder trug und nunmehr aus Bildern wehmütiger Erinnerung bestand. Wenn Gretl den Teig knetete, meinte sie, Heimaterde in ihren Händen zu spüren, und wie von selber preßte sich all ihre Sehnsucht da hinein. Schlug sie die Äpfel ein, tropften Tränen des Heimwehs aus ihren Augen, die den Teig so feucht und lieblich machten, daß er gar nicht anders als mit Gefühl genossen werden konnte. Selbst den Puderzucker stäubte sie stets so darüber, als solle er eine Welt von Empfindungen umhüllen und den Apfelstrudel in ein Mysterium verwandeln, das Heimat, süße Heimat hieß.

Auch Franz Kogler war froh, daß seine Mutter mit dem Strudel das Ansehen der Familie gestärkt hatte, lächelte ihr dankbar zu und zog sich für den Rest des Tages sogleich in sein neues Arbeitszimmer zurück. Während Anna die Betten aufstellte, die Matratzen auflegte und den Männern beim Zusammensetzen des Kleiderschrankes half, trug Gretl ihrem Sohn die drei Bücherkisten ins Zimmer, die er sofort auspackte. Entschlossen nahm er eine Veränderung vor, die für mehrere Jahre die einzige bleiben sollte: Er rückte den Schreibtisch neben das Regal, damit die Bücher mit einem Griff erreichbar waren. Besonders wichtige Exemplare räumte er in Handhöhe ein, um nicht für jedes Nachschlagen aufstehen zu müssen. Gleich vornan stellte er Stalins Aufsätze und Grimms Märchen. Alles andere im Zimmer ließ er so, wie er es übernommen hatte, und fügte dem nichts mehr hinzu – weder einen Teppich noch einen Blumenständer oder ein Sitzkissen. Selbst das Ölgemälde, das über der Couch hing und im Kaufpreis inbegriffen war – Pferde auf der Koppel im Sturm –, ließ er da, wo es sein Vorgänger angebracht hatte. Das Abhängen hätte nur unnötige Mühe gemacht, und das Bild gar gegen ein anderes auszutauschen, wäre Franz Kogler nicht eingefallen. War er doch auf dem Dorf aufgewachsen und hatte manch braven Ackergaul zur Tränke geführt. Dieses Zimmer, so wie es ihm übergeben wurde, entsprach seinem Geschmack und seinen Ansprüchen in so vollkommener Weise, daß er auf der Stelle jeden Gegenstand in sein Herz schloß und bereits am Abend die untrügliche Gewißheit besaß, sich dieses Arbeitskabinett Stück um Stück selber geschaffen zu haben. Er war überzeugt, daß er nicht durch Zufall, sondern durch Tüchtigkeit zu ihm gelangt war. Dieser Gedanke beflügelte ihn. Am liebsten hätte er gleich zu arbeiten begonnen, doch die Freude über den neuen Besitz war so groß, daß er das Bedürfnis verspürte, sie mit seiner Familie zu teilen. In Augenblicken eines inneren Hochgefühls empfand er stets für seine Angehörigen eine besondere Zärtlichkeit und Liebe. Waren doch seine Eltern und Anna für ihn die treusorgenden Seelen, die ihn wie gute Geister umgaben, für ihn sorgten und ihm jedes Hindernis aus dem Weg räumten, damit er ungestört und frohen Mutes seinen Weg gehen konnte. Ohne seine Familie, das wurde ihm gerade jetzt wieder einmal deutlich, wäre er nur ein Mann ohne Herberge, einsam und unbehaust. Gern verglich er sie daher mit einem Schoß, der ihn schützend umgab, ihn mit Nahrung versorgte, auf die kleinste seiner Regungen eingestellt war und in den er täglich zurückkroch, um Wärme zu empfangen. Daß der Krieg ihm seine Familie nicht genommen hatte, war für Franz immer wieder ein Grund, sich zu denen zu zählen, die ein gütiges Schicksal vor dem Schlimmsten bewahrt hatte.

Er rief seine Eltern und Anna zu sich, küßte sie alle voller Überschwang, löschte das Licht, stellte sich mit ihnen vor das große dreiflüglige Fenster und schaute auf die Stadt hinab. Es war ein wunderbarer Anblick. Wie Sterntaler funkelten die Lichter im Tal, durchsetzten die Dunkelheit, wurden zu den Hängen hin immer weniger und verloren sich schließlich oben auf den Bergen. Franz Kogler bot seiner Familie den Anblick wie ein Geschenk dar.

So wohnen zu können, sagte er, ist ein verheißungsvolles Zeichen. Die verehrte Frau Professor Reimar verfügt zwar über Tradition und Besitz, wir aber über Zukunft und Tatkraft. Es war deutlich herauszuhören, daß Franz Kogler in dieser herrlichen Aussicht eine wohlverdiente Entschädigung sah für das, was ihm genommen worden war, und er wußte dies als promovierter Philosoph auch zu begründen. Es gibt im Leben so etwas wie eine ausgleichende Gerechtigkeit, sagte er, das ist ein Gesetz, dem sich auch die moderne Wissenschaft nicht verschließen kann.

Dann holte er seine Mundharmonika und spielte »Ännchen von Tharau«, sein Lieblingslied. Gretl und Ferdinand summten leise mit. Der Duft des Apfelstrudels, der schon verflogen schien, zog wieder herauf, vermischte sich mit den Klängen des Liedes und ließ eine süße Schwermut aufkommen, wie sie nur Anna fremd war. Es schien, als rauschten in diesem Raum alle Felder zwischen dem Riesengebirge und dem Böhmerwald. Trautenau rückte zu Komotau, Tetschen zu Marienbad, Aussig zu Budweis, und das Ännchen von Tharau wurde summend zur Landsmännin erhoben und großzügig der Heimat einverleibt. In solchen Augenblicken war alles Herkunft, alles sudetendeutsch, und Anna, die Schwäbin, wäre nicht darüber verwundert gewesen, wenn Gretl behauptet hätte, auf Thüringens dunklen Berghöhen den Rübezahl entlangziehen zu sehen.

Für Katharina und Edda bestand die große Wohnung eigentlich nur aus einem einzigen Raum, denn das Arbeitszimmer des Vaters betraten sie selten, und die beiden Schlafzimmer im ersten Stock waren klein und nicht zu heizen. So blieb nur der Raum im Parterre, der zu einer Art Basislager wurde, in dem sich das Leben der Familie abspielte. Er hatte Parkett, eine Schiebetür, die zum Arbeitszimmer von Franz Kogler führte und daher selten geöffnet wurde, sechsflügelige, fast ebenerdige Fenster und einen großen Kachelofen, der winters von den frühen Morgenstunden an in Betrieb war und doch nie dem Raum eine behagliche Wärme geben konnte. In der Mitte stand der große schwere Eichentisch mit den sechs Stühlen, an dem sich die Familie regelmäßig zu den Mahlzeiten traf. In der äußersten Ecke befand sich das klobige Holzbett, das für Gretls Breite wie geschaffen schien und dem Raum den Charakter einer böhmischen Gesindestube verlieh. Dieses Bett war tief und dunkel und mutete Katharina wie ein Grab an, aus dem allmorgendlich die Großmutter auferstand und einen feuchtmodrigen Geruch in den Raum trug. An Gretls Gruft längsseits anschließend stand das flache, metallene Feldbett des Großvaters, das er bei der Auflösung eines Wehrmachtlazarettes für zwei Selbstgedrehte erworben hatte. Weil den Metallfedern ein paar Tropfen Öl fehlten, verursachte jede Lageänderung ein so schrill quietschendes Geräusch, daß die Großeltern jedesmal aus dem Schlaf hochschreckten, sich gegenseitig anschimpften und dann friedlich weiterschliefen.

Neben Ferdinands Feldbett prangte die Waschkommode, auf deren Marmorplatte eine Unzahl von Arzneifläschchen und Pillenröhrchen stand, die er alle in Gebrauch hatte und auf die er sehr stolz war. Denn der Großvater sah in all diesen Arzneifläschchen die materialisierte Fürsorge, die der neue Staat ihm, dem Umsiedler und Oberlehrer a.D., angedeihen ließ. Außerdem verlieh er damit seiner Krankheit, einer fortschreitenden Angina pectoris, gegenüber der Familie eine ganz andere Glaubwürdigkeit, die ihm die tägliche Zuwendung sicherte.

In unmittelbarer Reichweite der beiden Betten stand der Nachttopf, den Gretl verschämt nur den Potechambre nannte und in den die ganze Nacht über reichlich gepinkelt wurde, weil das Klosett am anderen Ende des Korridors lag und die Wasserspülung so laut war, daß jedesmal der Eindruck entstand, als tobe ein schweres nächtliches Gewitter, welches die Villa bis in die Grundmauern erbeben ließ. Obwohl auf dem Potechambre ein Kochtopfdeckel lag, ging doch von ihm ein nachhaltiger Geruch aus, der dem Raum in den Morgenstunden, wenn Edda und Katharina an dem großen Eichentisch ihr Frühstück einnahmen, eine unverwechselbare Note gab.

Einen besonderen Spaß machte ihnen dies an den eiskalten Wintermorgen, da Anna bereits in aller Herrgottsfrühe den Kachelofen heizte und dies mit sehr vorsichtigen, behutsamen Bewegungen tat, um die Großeltern nicht aufzuwecken. Weil der Aschekasten viel zu klein war, mußte sie jedesmal die restliche Asche mit einer Schaufel aus dem Ofen holen und sie in einen bereitstehenden Emailleeimer kippen. Dabei entstand stets eine braungelbe Wolke, die wie ein erster Morgengruß durch das Zimmer zog, sich über die Betten der Großeltern niedersenkte, den Gesichtern von Gretl und Ferdinand eine wächserne Färbung gab und jegliches Lebenszeichen einzuäschern schien. Nur das Husten von Gretl, das wie ein Urlaut aus der Bettgruft drang, erinnerte daran, daß unter der Aschewolke die Dinge ihren gewohnten Lauf nahmen. Katharina und Edda empfanden es jedesmal als überaus erfrischend, wenn sie an diesem Tisch in dieser Herrgottsfrühe niemand ermahnte, anständig zu essen, sondern Anna vielmehr zur Eile drängte, damit sie so schnell wie möglich den morgendlichen Staubkrater verlassen konnten.

Schon am ersten Sonntag, den sie in der neuen Wohnung zubrachten, verwandelte sich dieses Wohnschlafeßzimmer auf wundersame Weise in einen lustigen Gesellschaftsraum. Über Gretls Bettgruft wurde eine feine Seidendecke mit Fransen gelegt, über Ferdinands Feldbett eine bunte Steppdecke. Der Tisch erhielt ein weißes Tischtuch, auch Weingläser waren plötzlich da und viele Kuchenteller. Sonntagnachmittag kam die Willitzer Ansch, die Pötsch Else, der Binder Bepp, der Binder Sepp, der Hujer Tonsch, der Legier Franz, die Legier Resi – da zog in die Villa am Fuße der Berge, wo einst Goethe mit seiner Silvie von Ziegesar lustwandelt war, ein fröhliches buntes Leben. Die hier saßen, die Horatitzer, die Tuchorschitzer, die Liebeschitzer, die Leitmaritzer, die Dubschaner und Komotauer, verband alle eines miteinander: Sie waren Sudetendeutsche, Umsiedler, wie sie hießen, und Vertriebene, wie sie sich nannten, die in Kohlewaggons mit je einem Fünfzigkilosack Hab und Gut in die Ostzone ausgesiedelt wurden. Sie alle hatten sich zwar die Heimkehr ins Reich seinerzeit anders vorgestellt, aber sie waren bei guter Gesundheit, waren heil davongekommen, und ob es nun Ost- oder Westzone hieß – Deutschland war Deutschland, und hier konnten ihnen die Tschechen nichts mehr anhaben.

So trafen sich denn die sudetendeutschen Landsleute fast jedes Wochenende in der Wohnung des Genossen Dr. Kogler und tauschten mit seinen Eltern bei selbstgemachtem Obstwein und Mohnbuchteln ihre Erinnerungen aus. Katharina und Edda, die sich stets dort einfanden, wo es nach frischem Kuchen duftete, hörten vergnügt den Erzählungen der Erwachsenen zu. Sie wußten, daß die siebzigjährige Wendl Nansch aus Angst vor den Russen in eine Hopfentrockenröhre gekrochen war, nicht wieder herauskam und unter dem Gelächter der Dorfbewohner an den Beinen herausgezogen werden mußte. Sie hörten, daß die deutschen Bauern über Nacht von ihren Höfen gejagt wurden und froh sein konnten, wenigstens ihr Leben behalten zu haben. Einer, der Plaschka-Bauer, der den größten Hof im Dorf besaß, mußte aus Strafe für seinen Besitz sechs ungemolkene Kühe ins Nachbardorf führen, hielt die wilden, sich aufbäumenden Tiere an langen Stricken, drei zur rechten, drei zur linken Seite, und hatte den neuen, den tschechischen Herrn nicht die Freude bereitet, dies mit dem Tod zu bezahlen.

Die Schwestern erfuhren, daß ihr Vater als graduierter Akademiker bei der Aussiedlung zum Waggonkommandanten ernannt worden war, womit sich ihnen bestätigte, daß ihr Vater tatsächlich ein ganz außergewöhnlicher Mann mit außergewöhnlichen Talenten sein mußte, wie es Gretl stets behauptete.

Wenn der Riedl Fritz allerdings vom Transport erzählte, wenn er beschrieb, mit welcher Vorliebe die Tschechen im strömenden Regen die Säcke mit den Federbetten beim Abladen jeweils in die größten Pfützen schmissen und seine acht kleinen Kinder noch Wochen nach der Aussiedlung in feuchten Betten schlafen mußten, dann begriffen Katharina und Edda nicht, weshalb der Vater als Waggonkommandant dies hatte durchgehen lassen. Sie fragten ihn auch einmal danach und bekamen zur Antwort, daß er dann wahrscheinlich nicht mehr unter ihnen weilen würde.

Der Obstwein verfehlte mit den vorrückenden Stunden nicht seine Wirkung. Die schmerzlichen Erinnerungen verflogen und verklärten sich. Es wurde viel gelacht und manch kräftiger Witz zum besten gegeben. Als Höhepunkt der heiteren Runde bekamen Katharina und Edda jeweils zwei Holzscheite in die Hand gedrückt, die sie als Geige und Bogen zu führen hatten und die für sie stets das Zeichen waren, sich an die große Schiebetür wie zu einem Bühnenauftritt zu stellen und das Lied vom Riesengebirge anzustimmen. Waren sie beim Refrain angekommen, sangen alle aus voller Kehle und tiefster Seele mit: Riesengebirge, deutsches Gebirge, du meine liebe Heimat du.

Die Pötsch Else und der Hujer Tonsch bekamen jedesmal feuchte Augen dabei, und auch die Willitzer Ansch griff zum Taschentuch.

Franz Kogler saß währenddessen nebenan in seinem Arbeitszimmer, studierte den kurzgefaßten Lehrgang der Geschichte der KPdSU in Klammern B und fühlte sich durch den Gesang nicht im mindesten gestört. Natürlich erwartete keiner, daß er sich mit an den Tisch setzen würde, weil jeder wußte, wie kostbar die Zeit für ihn, den Arbeiter der Stirn, war. Zwar hatte niemand eine genaue Vorstellung davon, welches wissenschaftliche Feld der Sohn des Ferdl bearbeitete, aber es fragte auch keiner danach. Es genügte zu wissen, daß er an der Universität angestellt war, was ohnehin schon für geistige Kraft und Genialität sprach. Außerdem zählte er bereits zur fortschrittlichen Intelligenz, und dies in der Kürze der Zeit erreicht zu haben, nötigte den Landsleuten den allergrößten Respekt ab. Auch Anna saß selten unter ihnen, denn es waren nicht ihre Gäste, sondern Gretls und Ferdls Besuch. Es waren Menschen, zu denen sie wenig Zugang hatte, weil sie, die gebürtige Stuttgarterin, allem Dörflichen völlig fremd gegenüberstand und nichts vom Rauschen des Böhmerwaldes und dem Duft der Hopfenfelder in sich trug. Sie liebte vielmehr das bunte, bewegte Treiben der Großstadt, liebte glitzerndes Neonlicht, heitere Eleganz, liebte das weltstädtische Fluidum, das Menschengewimmel in den Straßen und fühlte sich erst wohl, wenn sie ein Teil dessen sein konnte. Kamen die Besucher zu Gretl und Ferdl, hielt das Wehmütige und Melancholische Einzug. Anna ging dann lieber in die Bügelstube, damit ihre beiden Töchter am Wochenanfang mit frisch gewaschenen und gebügelten Kleidern zur Schule gehen konnten und Franz als neuernannter Oberassistent auf seinen geliebten weißen Schillerkragen nicht verzichten mußte.

In der Regel nahm die Sangesfreudigkeit der sudetendeutschen Sonntagsgäste mit dem Riesengebirgslied so heftig zu, daß Katharina und Edda meist noch das Arzgebarglied zum besten geben mußten. Weil ihre Stimmchen wie der reine Gebirgsquell klangen, wie Gretl immer sagte, und gern gehört wurden, kamen stets noch Kalinka, Katjuscha und das Friedenslied hinzu, und bis zum frühen Abend hatten sie gewöhnlich dann das ganze Repertoire ihres Musikunterrichts zum Vortrag gebracht. Als Zugabe behielten sie sich stets die »Schwäbsche Eisebahne« vor – ein Lied, das sie von Anna gelernt hatten und daher am liebsten sangen.

An den Wochentagen verwandelte sich dieses Wohnschlafeßzimmer in einen Agitationssaal. Franz Kogler kam immer gutgelaunt und beschwingt nach Hause und gab beim gemeinsamen Abendbrot der Familie zum besten, was sich am Institut ereignet hatte und wie der aktuelle Stand der Weltpolitik war.

Ihm zur Linken saßen seine Töchter, ihm zur Rechten seine Eltern, und ihm gegenüber saß Anna, die er je nach Qualität seiner Tageserlebnisse als »mein süßestes Engelchen« oder »du damisches Ding« titulierte. Auf dem Abendbrottisch hatte stets die obligatorische Schüssel mit rohen Zwiebeln zu stehen, dazu Senf, Meerrettich und Schnittlauch, frisches Landbrot, wenn möglich etwas gute Butter und natürlich sein Liptauer, der treffliche Liptauer, in den tüchtig Kümmel, Paprika und Zwiebeln hineingerührt sein mußten, damit er die Gesundheit erhielt. Selbstverständlich durfte nie das Malzbier fehlen, weil Malzbier so viel Stärke enthielt und sowohl eine nervenkräftigende als auch blutreinigende Wirkung hatte. Gewöhnlich genügte ihm ein Glas davon, um das Gefühl eines abendlichen Wohlbefindens zu erlangen. Die rohen Zwiebeln aß Kogler wie Äpfel, biß krachend hinein, strich sich meist noch Senf und Meerrettich, den herrlichen Green, darüber, und freute sich an seinem gesunden Appetit. Alle am Tisch warteten zwar, daß ihm die Tränen in die Augen traten, doch sie wurden immer enttäuscht.

Koglers Eßgewohnheiten hatten für Anna etwas Barbarisches, aber den beiden Töchtern gefiel es immer wieder, dem Vater beim Abendessen zuzusehen, ja sie fanden es geradezu heldenhaft, rohe Zwiebeln und Meerrettich ohne die geringste Bewegung des Gesichtes verzehren zu können.

Hatte eine Parteiversammlung am Institut stattgefunden, blieb Kogler besonders lange am Abendbrottisch sitzen, denn dann gab es für ihn besonders viel zu erzählen. Jedesmal ging er mit Spannung in diese Versammlungen. Sie waren immer voller Überraschungen, und es mangelte in ihnen nicht an Auseinandersetzungen. Ständig wurden Genossen wegen unklarer Haltungen oder revisionistischer Positionen zur Rechenschaft gezogen, und jüngst erst hatte sich ein unmoralisches Element seines Institutes zu verantworten. Kogler erlebte diese Verfahren wie ein reinigendes Gewitter, in dem er sich innerlich selbst überprüfte und hinterher stets aufatmete, weil sein Name nicht gefallen war. Gerade darum fühlte er sich nach jeder Versammlung noch enger mit denen verbunden, die die neue Macht repräsentierten, denn allein aus dem Umstand, daß sein Name weder im Positiven noch im Negativen ins Gespräch kam, schlußfolgerte er, daß die Partei ihn als ein zuverlässiges Mitglied schätzte und er ihr Vertrauen besaß, was ihn zunehmend beflügelte.

Vor allem gab es in den Parteiversammlungen jedesmal eine aktuelle Einschätzung der Weltpolitik, verbunden mit Darlegungen der Situation im eigenen Lande, mit Hinweisen auf Tendenzen, Nuancen, Fehler und Mängel, wie sie in keiner Zeitung zu lesen waren. Mit dieser aktuellen Analyse wurden zugleich die Schwerpunkte für die weitere Arbeit festgelegt, die nächsten Schritte bestimmt und als verbindliche Norm formuliert, weshalb alle von der »Linie« sprachen, die von Versammlung zu Versammlung gegeben wurde. Im Sinne der Linie zu handeln, war für jedes Mitglied oberste Pflicht und Gradmesser der Parteidisziplin. Denn die Linie bestimmte, was ein Genosse als richtig oder falsch zu werten hatte, legte den Inhalt seiner Argumentation fest, und weil sie nicht zufällig, sondern von den zentralen Organen der Partei kam, galt sie stets als höchste kollektive Einsicht in die Notwendigkeiten des Augenblicks und damit als Gesetz. Auch für Kogler war die Linie bestimmend für sein Denken und Handeln, war eine Art politisches Evangelium und ideologisches Stützkorsett, das ihm Halt und Orientierung gab und vor allem das Gefühl einer geistigen Überlegenheit gegenüber denen, die die Linie nicht gewiesen bekamen. Außerdem bildete sie für ihn das verbindende Glied zwischen den Genossen aller Ebenen, zwischen allen Klassen und Schichten und stärkte das Bewußtsein einer Zusammengehörigkeit gegenüber den Feinden des Volkes, den Diversanten, Agenten, Parasiten und Schädlingen.

Wie die Partei gegen derlei Gesindel anging, imponierte ihm. Diesmal erläuterte Kogler die Stalinschen Richtlinien für die Ausarbeitung technisch begründeter Arbeitsnormen, die in der Versammlung behandelt wurden und mit der sich jeder Genosse gründlich zu beschäftigen hatte. Er sprach mit bedeutsamer Miene, als enthülle er seiner Familie ein langgehütetes Geheimnis.

Da ist erstens die volle Ausnutzung der Maschinen, zweitens die Auswertung der Produktionserfahrungen der Aktivisten, drittens die Verbesserung der Organisation der Arbeit, viertens die volle Ausnutzung des Arbeitstages, fünftens die Ergreifung von Maßnahmen zur technischen Schulung der Arbeiter. Dann lehnte er sich zufrieden zurück und ließ Anna die fünf Kernpunkte noch einmal wiederholen, damit auch sie in der Argumentation auf der Höhe der Zeit war.