9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Mit »Der lautlose Aufbruch« wird 1981 ein neues Kapitel in der Emanzipationsgeschichte aufgeschlagen. Es geht nicht um Frau und Schönheit, Frau und Mütterlichkeit, sondern erstmals steht das Thema Frau und Kopf, Frau und Erkenntnis im Mittelpunkt. Fortan widmet sich die Autorin herausragenden Frauen der Geistesgeschichte. Die Romane über die Gottschedin (»Idylle mit Professor«), über Sophie von La Roche (»Die profanen Stunden des Glücks«) über Caroline von Wolzogen (»Das sanfte Joch der Vortrefflichkeit«) und über Sophie Charlotte (»Aussicht auf bleibende Helle«) sind zwar in der Geschichte angesiedelt, behandeln aber ein aktuelles Thema: inmitten all der Abhängigkeit, Kinder, Familie, Beruf, seine Unabhängigkeit zu finden und selbstbestimmt zu leben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 275

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

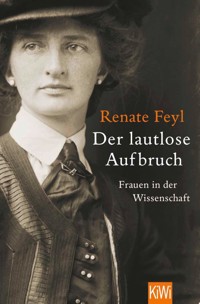

Renate Feyl

Der lautlose Aufbruch

Frauen in der Wissenschaft - 11 Porträts

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Renate Feyl

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Renate Feyl

Renate Feyl wurde 1944 in Prag geboren. Nach dem Studium der Philosophie schrieb sie Essays und Romane über bedeutende Persönlichkeiten. Sie veröffentlichte 1977 den Essayband »Bilder ohne Rahmen«, Gespräche mit den Nachfahren berühmter deutscher Wissenschaftler. 1992 erschien »Ausharren im Paradies«, ein Lehrstück von der Deformation, aber auch von der Würde des Menschen unter dem Druck einer Diktatur. »Der lautlose Aufbruch«, elf Porträts über Frauen, deren Leistungen aus der Geschichte der Wissenschaft nicht mehr wegzudenken sind, erschien 1994. »Lichter setzen über grellem Grund«, ein Roman über die berühmteste Porträtmalerin des 18. Jahrhunderts, Elisabeth Vigée-Lebrun, erschien 2011. Renate Feyl lebt als freie Schriftstellerin in Berlin.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Mit »Der lautlose Aufbruch« wird 1981 ein neues Kapitel in der Emanzipationsgeschichte aufgeschlagen. Es geht nicht um Frau und Schönheit, Frau und Mütterlichkeit, sondern erstmals steht das Thema Frau und Kopf, Frau und Erkenntnis im Mittelpunkt. Fortan widmet sich die Autorin herausragenden Frauen der Geistesgeschichte. Die Romane über die Gottschedin (»Idylle mit Professor«), über Sophie von La Roche (»Die profanen Stunden des Glücks«) über Caroline von Wolzogen (»Das sanfte Joch der Vortrefflichkeit«) und über Sophie Charlotte (»Aussicht auf bleibende Helle«) sind zwar in der Geschichte angesiedelt, behandeln aber ein aktuelles Thema: inmitten all der Abhängigkeit, Kinder, Familie, Beruf, seine Unabhängigkeit zu finden und selbstbestimmt zu leben.

»Die Zähigkeit und Kraft, mit der sie ihren Weg suchten und zu geistiger Selbständigkeit fanden, stellt Renate Feyl als ermutigendes Beispiel für Frauen von heute heraus, die sich auf dem weiten Feld der Wissenschaft Ziele gesteckt haben. (…) Scharfsinnig, aufrüttelnd, elegant« FAZ

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 1981, Verlag Neues Leben, Berlin

© 1994, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

eBook © 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln

Covermotiv: © Getty Images / Hulton Deutsch / Kontributor

ISBN978-3-462-31781-7

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Der lautlose Aufbruch

Maria Sibylla Merian 1647-1717

Dorothea Christiana Erxleben 1715-1762

Caroline Herschel 1750-1848

Dorothea Schlözer 1770-1825

Betty Gleim 1781-1827

Amalie Dietrich 1821-1891

Henriette Hirschfeld-Tiburtius 1834-1911

Ricarda Huch 1864-1948

Margarethe von Wrangell 1877-1932

Lise Meitner 1878-1968

Emmy Noether 1882-1935

Der Mann handelt, die Frau liebt. Der Mann mann ist der Kopf. Die Frau ist das Herz. Er ist der Pflug, die rastlose Bewegung, und sie ist der Acker, die ruhende Erde. Er tönt in Dur, sie summt in Moll. Der Mann soll herrschen, und die Frau lerne dienen beizeiten. Das männliche Prinzip, sagt Pythagoras, ist die Ordnung und das Licht; das weibliche Prinzip ist das Chaos und die Finsternis. Wirr, unstet, extrem, unüberlegt und leichten Sinnes dahintreibend ist sie. Entschlossen, stark, kühn, und wissend den Dingen auf den Grund gehend ist er. Tatenfroh zieht es ihn hinaus ins feindliche Leben, wo er strebt und schafft, rafft und jagt. Abends kehrt er heim zur züchtigen Hausfrau.

Was unter dem Zwang der Arbeitsteilung zur Gewohnheit wurde, erklärt man schließlich zur Natur: Nicht denken, erkunden oder wissen ist die Natur der Frau, sondern fühlen, erdulden, erfahren. Sie, das sanfte Sinnenwesen, die geborene Verführerin, das Objekt der Zerstreuung, dieser reizende rohe Schöpfungsentwurf hat eine einzige irdische Mission zu erfüllen: Sie muß gefallen, nichts als gefallen, um rechtzeitig die ehrenwerteste Laufbahn einzuschlagen, die ihr bestimmt ist – die Ehe. Gewähr ihrer Versorgung und ein schützender Hafen, in dem sie sich als existentielle Ergänzung zum Mann bescheiden entfalten darf. Vor allem hat sie hier ihrem Naturberuf zu folgen: muß Kinder gebären, Kinder erziehen, das Haus hüten, die Tugend bewachen und sich dem Willen des Mannes fügen. Denn er ist des Weibes Ernährer, und wer Brot gibt, gibt Rat. Geprägt von traditionellen Lebensmustern, eingeschüchtert von der Herrschaft eines Vorurteils, verängstigt durch wirtschaftliches Abhängigsein, ertragen Frauen über viele Jahrhunderte hinweg geduldig die eigene selbstempfundene Unmündigkeit. Bildung heißt für sie immer Herzensbildung, Größe immer Seelengröße.

Als Schauspielerinnen, Tänzerinnen, Musikantinnen, Malerinnen und Dichterinnen jedoch sind sie zu allen Zeiten geehrt und akzeptiert. Denn, so sagt man, alles Musische, alles Nachschöpferische käme dem weiblichen Naturell am nächsten. Im Musischen finden Frauen ihr Selbst, sind Abenteuer und Geheimnis, Mythos und Wunschwelt. Die Zärtlichkeit ihres Intellekts und die Sinnlichkeit ihrer Phantasie schlagen im Musischen die Brücke zu ihrer eigentlichen Bestimmung: Objekt zu sein. Objekt der Begierde, Objekt der Bildung, Objekt der Freude, Objekt der Verehrung.

Der einzige Tempel menschlicher Tätigkeit, zu dem den Frauen zäh der Eintritt verweigert wird, ist die Wissenschaft, denn jegliche ernsthafte geistige Arbeit zählt zu den sorgsam gehüteten Revieren männlicher Angelegenheiten. Gymnasien, Universitäten, hohe und höhere Schulen stehen Männern von alters her offen. Für Frauen dagegen, wenn sie nicht zur Oberschicht gehören und in Nonnenklöstern erzogen werden, bleibt wissenschaftliche Bildung bis zum Anfang unseres Jahrhunderts eine private Daseinslust. Nicht einmal als Utopie wird in Erwägung gezogen, daß sie den Gesetzen der Natur und des Denkens durch Logik und Verstand auf die Spur kommen könnten. Die wenigen weiblichen Ausnahmen, die es dennoch in den Wissenschaften zu Ruhm bringen, gelten zu ihrer Zeit nicht etwa als Vorboten eines allmählichen intellektuellen Erwachens der Frauen aus ihrem geistigen Dämmerzustand, sondern werden als vereinzelte Phänomene gedeutet, mystifiziert und ins Reich des Transzendenten verwiesen. Hypathia, die griechische Mathematikerin – ein unerklärbares Geheimnis. Hildegard von Bingen, die deutsche Universalgelehrte – die heilige Hildegardis. Anna Maria von Schürmann – das Wunder von Utrecht. Anna Morandi-Manzolini, die italienische Anatomin – ein weibliches Phantasma. Immer aber ist die gelehrte Frau die Tochter eines berühmten Mannes, die Schwester eines begnadeten Bruders, die Schülerin eines verdienstvollen Lehrers. Maria Sibylla Merian – des Matthäus Merian selig ledige Tochter. Caroline Herschel – die Schwester des Wilhelm Herschel, Lydia Rabinowitsch-Kempner – eine Schülerin Robert Kochs, Lise Meitner – eine Mitarbeiterin Otto Hahns.

Ohne attackierende Forderungen, ohne fanatisches Eifern, ohne draufgängerischen Ehrgeiz, eher lautlos und aus der Stille heraus bahnen sich die Frauen weltweit den Weg in die Wissenschaft. Es ist ein langes, behutsames Sichvorwärtstasten; ein verhaltenes Schweben zwischen gewohnter Unterwürfigkeit und verlockender Auflehnung; ein Suchen und Irren, Finden und Verlieren voll geduldiger Leidenschaft. Bewundert von den einen, belacht von den andern, gehen sie, gelassen und auf sich selbst vertrauend, ihren Weg durch das Dickicht von Intoleranz und Mißachtung, Beschränkung und Spott.

Von dem Augenblick an, da sie ihren Anspruch kundtun, finden sich namhafte männliche Verbündete, die sich zum Anwalt ihrer Rechte machen. Luther ist es zunächst noch um die Voraussetzungen für ein gleichberechtigtes Bildungsgut zu tun. Er appelliert an »die Burgermeister und Ratherrn allerlei Städte in deutschen Landen«, christliche Schulen zu errichten, in denen Jungen wie Mädchen, Knäblin wie Meidlin, lernen können. Agrippa von Nettesheim kommt dann schon zu der ketzerischen Erkenntnis: »Wenn es nicht durch die Gewohnheit den Weibern verboten wäre, zu studieren, so würden wir zu unserer Zeit derer noch mehr gelehrte Frauen zu sehen bekommen, als unter den gelehrtesten Männern.« Comenius beweist schließlich in seiner Didactica magna, daß kein genügender Grund dafür angegeben werden kann, das weibliche Geschlecht von den Straßen der Weisheit ausschließen zu müssen. »Denn sie sind in gleicher Weise Ebenbild Gottes; in gleicher Weise mit beweglichem Geiste und umfassender Weisheit (oft mehr als unser Geschlecht) ausgerüstet.« Und er fordert, daß »ihm niemand entgegentreten soll mit dem Worte des Apostels: ›Einem Weibe aber gestatte ich nicht, daß sie lehre‹, oder mit jenem Ausspruche Juvenal’s in der sechsten Satire: ›Nicht möge die Frau, die mit dir ehelich verbunden ist, ein Redetalent besitzen; noch wissen alle Geschichtchen.‹ Oder mit jenen Worten des Hippolyt beim Euripides: ›Ich hasse die Unterrichtete: möge nie eine in meinem Hause sein, die mehr weiß, als einem Weibe zu wissen dienlich ist.‹« Und doch stehen Frauen, die wissenschaftlich arbeiten wollen, immer wieder vor der fugenlosen Wand des Vorurteils, daß sie nur Gefühl hat, er aber das Genie. Femina sexu, ingenius vir.

Jene Frauen, die als erste an dem Bildungsprivileg der Männer zu rütteln wagen, sind zunächst meist selbst privilegiert: ausgestattet mit den Vorteilen eines vermögenden Elternhauses. Doch diese wenigen haben es von Anfang an schwerer als jeder durchschnittlich begabte Mann. Ihre ersten nachhaltigen Erfolge fallen in eine Zeit, da ein gigantisches Ringen zwischen Dunkelheit und Aufklärung, geistigem Stillstand und geistiger Bewegung, zwischen Nachlaßverwaltung und Neuorientierung stattfindet. Trotz der gesellschaftlich tief verwurzelten Abneigung gegen das Bildungsbegehren des weiblichen Geschlechts verfechten auch im 18. Jahrhundert vorurteilslose und kompetente Zeitkritiker die Rechte der Frauen, stellen die Passion für das Alte, Ausgediente in Frage und bewerten alles nach den Maßstäben der Vernunft. Während einerseits noch unverhohlen überlegt wird, ob »Weiber Menschen sind«, wird andrerseits schon der Boden für ein Verwirklichen ihrer geistigen Ansprüche bereitet.

Johann Christoph Gottsched gründet die erste Frauenzeitschrift Deutschlands, Die vernünftigen Tadlerinnen, die im preußischen Halle erscheint und Harsdörfers Tradition der Frauenzimmer-Gesprächsspiele fortsetzt. Gottsched befürwortet Dichterkrönungen von Frauen und betreibt ihre Aufnahme in Gelehrtenvereine, die zahlreich und in Mode sind. Die poetischen Lorbeeren einer Zieglerin, Zäunemännin, Riegerin oder Löberin sind herzhafte Angriffe auf hartnäckige Vorurteile, sind der Aufbruch zur Wirklichkeit von morgen. In den Gelehrtenvereinen, in denen Frauen eine erste Berührung mit der Welt der Wissenschaft nehmen, überwinden sie allein durch die Tatsache ihrer Mitgliedschaft das anscheinend Unüberwindliche: Sie betreten das Vorfeld zur Universität und nähern sich damit der den Frauen verschlossenen Festung männlichen Geistes. Nicht durch Gewalt, sondern durch Poesie öffnen sie sich das Tor zur Wissenschaft. Bald sind Frauen als Mitglieder in Gelehrtenvereinen nichts Ungewöhnliches, nichts Sensationelles mehr. Das Abweichende wird zur Sitte.

Wenn auch viele Geschlechtsgenossinnen dem neuen, frauenfreundlichen Zeitgefühl skeptisch, hilflos, meist ablehnend gegenüberstehen, gibt es aus ihren Reihen immer wieder die vereinzelt einzelnen, die durch eigenes Beispiel den geistigen Dornröschenschlaf der Frauen rigoros in Frage stellen. Sie zeigen, worauf es ankommt: nicht warten auf den Prinzen, der wachküssen wird, sondern ihn aus sich selbst heraus schaffen durch Arbeit und eigenständiges Denken. Durch die praktische Erkenntnis, daß auch Frauen das Recht haben, sich selbst zu bestimmen und sich selbst zu verwirklichen. Luise Adelgunde Victoria Kulmus, engagierte Übersetzerin, regt die Gründung einer »Frauenzimmer-Akademie« an, die 1744 in Königsberg errichtet wird, überschreitet damit kühn die Grenzen des Gewohnten und führt vor, was zwar längst noch nicht allgemein wirklich, wohl aber schon vereinzelt möglich ist. Obgleich zwanzig Jahre später gewichtige Stimmen wie die des großen Königsberger Junggesellen Kant zu jeglichen Versuchen dieser Art meinen, daß »der Inhalt der großen Wissenschaft des Frauenzimmers vielmehr der Mensch und unter den Menschen der Mann« ist, daß »ihre Weltweisheit nicht Vernünfteln, sondern Empfinden« sei, läßt sich doch der Bildungsanspruch der Frauen aus der öffentlichen Diskussion nicht mehr verdrängen. Ihr Bedürfnis, intelligente Energie in energische Intelligenz zu verwandeln, ist nicht mehr aufzuhalten. Mit dem Heraustreten der Menschheit aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit, mit der wachsenden Gewißheit, daß das Sein des Menschen sein eigenes Produkt ist, verliert auch das Emanzipationsbestreben der Frauen das Hülsenhafte, Unbestimmte, seine leere Wortwirklichkeit und prägt sich unter heftigem Für und Wider in einen lebbaren Wert um.

Ermuntert von Nachrichten, die aus dem Ausland kommen, aus Bologna, der Hochburg der Wissenschaften, wo Laura Bassi schon 1732 zum Doktor der Philosophie und Medizin promoviert, wagen auch in Deutschland zwei Frauen diesen Schritt – Dorothea Christiana Erxleben und Dorothea Schlözer. Neue Maßstäbe sind gesetzt. Frauen begnügen sich nicht mehr nur mit dem Aufenthalt im Vorfeld der Universitäten, in den Gelehrtenvereinen, sondern dringen nun in das Innerste der Almae matres vor, unterziehen sich dem Prüfungsritual der Fakultäten und greifen verwegen nach dem geheiligten männlichen Privileg, ein geistig geschulter, humanistisch gebildeter, nicht zuletzt auch ein akademisch geweihter Mensch zu werden. Sie bewerben sich gleichberechtigt um ein Doktordiplom, schwören gleichberechtigt den Magistereid. Es ist ein hoffnungsvolles Erwachen, ein Aufbruch aus dem Asyl der Unwissenheit; für geistig ambitionierte Frauen eine mutmachende Zeit voller Utopiegehalt. Sie beginnen, über ihr Denken sich selbst in Besitz zu nehmen, lassen die vielgepriesenen Wonnen der Passivität und des Verzichts hinter sich und zögern nicht, ihre geistigen Fähigkeiten auf die weißen Felder im Wissen zu richten. Doch da ruft Jean Jacques Rousseau, einer der geistigen Wegbereiter der Französischen Revolution, den europäischen Intellektuellen vehement sein »Zurück zur Natur« zu und gibt dem zur Macht drängenden Bürgertum ein neues Kultur- und Bildungsideal. In seinem Buch Emile oder Über die Erziehung, das 1762 erscheint und wie ein Vulkanausbruch auf das in Vernunft erstarrte Europa wirkt, wird das weibliche Idol geprägt. Die »natürliche« Frau ist ganz wie Sophie: Weib und Mutter, Gattin und Hausfrau. Als Mädchen hat sie die Religion ihrer Eltern, als Gattin die ihres Mannes. Begehrenswert machen sie Sanftmut, Gehorsam, praktischer Sinn und Häuslichkeit. Gefallsucht und Eitelkeit werden verziehen; unnützes Wortwissen belastet nur. Sparen und speichern, fleißig schaffen und Werte erwirtschaften, jene praktischen Bürgertugenden, die gegen Luxus und Laster des genußsüchtigen Adels gerichtet sind, bestimmen das Rousseausche Frauenbild. Tiefer denn je prägt es sich im folgenden Jahrhundert in männliche und weibliche Köpfe ein, bestimmt die öffentliche Meinung, bestätigt die heimlichen Ansichten, befestigt die herrschende Sitte und erschwert den hoffnungsvoll begonnenen Aufbruch der Frauen zu sich selbst um ein vielfaches. Das alte Hindernis stellt sich ihnen von neuem in den Weg. Frauen sind im öffentlichen Bewußtsein wieder das, was sie immer waren: ein Etwas ohne Namen und Rechte; ein Geschlecht, das für das andere Geschlecht erzogen wird. Sie sind anmutig und begehrenswert, wenn lammblütig fromm, wenn unterwürfig, gehorsam, willenlos, wenn demütig und duldend, ganz das naive Gretchen, wie es dann auch in der deutschen Literatur bald seinen Einzug hält und klassisch von sich reden macht: »Du lieber Gott! Was so ein Mann nicht alles alles denken kann! Beschämt nur steh ich vor ihm da, und sag zu allen Sachen ja.«

Neue Hoffnung bringt den »weisen Weibern« die Französische Revolution. Als unter dem Jubel des Volkes die Menschenrechte proklamiert werden, erkennt Olympe de Gouges, daß dies nur Männerrechte sind, und erlaubt sich, was in keinem Jahrhundert gestattet noch denkbar war: Sie verfaßt die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin und formuliert hier jenen Satz, der männliche und weibliche Zeitgenossen außer Fassung bringt: Wenn die Frauen das Recht haben, das Schafott zu besteigen, müssen sie auch das Recht haben, auf einer Rednertribüne zu stehen. Obwohl Olympe de Gouges auf Beschluß des frauenfeindlichen Konvents hingerichtet wird, ist der Geist der Déclaration des Droits de la Femme nicht mehr aus dem öffentlichen Bewußtsein zu verbannen. In England erhebt Mary Wollstonecraft, die Verwegene, Junge, Unerschrockene, ihre Stimme und verteidigt heißherzig die Rechte der Frauen in einem Buch, das zum europäischen Gespräch wird: Vindication of theRights of Women. Theodor Gottlieb von Hippel greift in Deutschland ihr Engagement auf, formuliert die Rechte der Frauen als Menschenrechte und führt in seiner Schrift Über die bürgerliche Verbesserung der Weiber den Beweis, daß »es nicht an den Weibern lag, wenn sie nichts entdeckten und nichts erfanden, sondern an der ihnen verweigerten Gelegenheit«. Alle Argumente, die gegen die Beteiligung der Frauen an der Wissenschaft ins Feld geführt werden, weist er als nicht stichhaltig zurück. Die pädagogischen Leistungen einer Betty Gleim und die sprachwissenschaftlichen Arbeiten einer Therese Albertine Luise Robinson, genannt Talvj, geben ihm bereits wenige Jahre später recht. Jeder einzelne Erfolg von Frauen, die nicht länger gewillt sind, ihr Leben im Nichtstun versäumen zu müssen, trägt dazu bei, daß allmählich lautlos und unspektakulär ein neues weibliches Selbstverständnis heraufwächst. Immer mehr Frauen finden sich immer weniger damit ab, zur »Unterschicht Weib« zu gehören, und formulieren ihren Anspruch, am geistigen Gespräch der Nation teilzuhaben. Zunächst ist es noch ein Ersuchen, Ermahnen, Nachfragen und Appellieren; ein behutsames Streiten, das bis zur Revolution von 1848 anhält und hier einen neuen Ausgangspunkt nimmt: Von nun an wandelt sich Konsens in Konfrontation. Immer unversöhnlicher, entschiedener, polemischer, zugespitzter werden die Forderungen von Frauen. Denn im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, als der kapitalistische Bedarf an Produktivkräften rapide anwächst und Frauen als billige Arbeitskräfte von den Unternehmern entdeckt werden, als sie in Fabriken und Büros ihren Lebensunterhalt verdienen und sich eine kärgliche Existenz sichern, als sie gleiche, nicht selten schwerere Arbeit wie Männer leisten und trotzdem unterbezahlt und unterprivilegiert bleiben, wächst weibliches Selbstbewußtsein millionenfach an. Es artikuliert sich in einem heftigen, unversöhnlichen Kampf um soziale Rechte, organisiert sich in Frauenvereinen und bildet eine starke Frauenbewegung, die die Forderung nach ökonomischer Gleichberechtigung auf ihre Fahnen schreibt.

Vor diesem mutmachenden Hintergrund wagen nicht mehr nur einzelne, sondern nunmehr eine beträchtliche Anzahl von wissenschaftlich ambitionierten Frauen die ihnen verwehrten Früchte vom Baum der Erkenntnis zu pflücken. Etliche verlassen unter demütigenden Bedingungen ihre Heimat, um im Ausland zu studieren, weil dort Frauen viel früher als in Deutschland zum Universitätsstudium zugelassen sind: ab 1860 bereits in Rußland und den Vereinigten Staaten, ab 1863 in Frankreich, ab 1864 in der Schweiz, ab 1868 in Spanien, ab 1870 in England und Schweden.

In Deutschland schalten sich Frauen zunächst als Gasthörerinnen in den Universitätsbetrieb ein. Sie wollen, daß ihre Teilnahme an den Wissenschaften nicht mehr über Sondergenehmigungen und Ausnahmeregelungen, über männlichen guten Willen und augenzwinkernde Toleranz erfolgen muß, sondern vielmehr das Selbstverständliche werden soll, das lang ersehnte, endlich errungene geistige Mitsein, das Sum, ergo cogito: Ich bin, also denke ich. Unausgesprochen und doch weithin spürbar wird der Aufbruch zu den Wissenschaften für die Frauen vor allem der Aufbruch zu sich selbst, der lange Weg vom Selbstverlust zum Selbstvertrauen, vom Objektsein zum Subjektwerden, vom Halben zum Ganzen, vom Fragmentarischen des Individuellen zur Totalität der Persönlichkeit. Für diese Frauen, die oft ledig und bedauert oder inmitten häuslicher Pflichten, umgeben von mehreren Kindern, nicht von ihren wissenschaftlichen Forschungen ablassen, gibt es nur eine einzige wirkliche Bürde, die sie nicht zu tragen imstande sind: ein Talent in sich spüren und es nicht ausleben dürfen. Dahinzudämmern, ohne je seinen wahren Interessen nahezukommen, und die Leidenschaft des Denkens verkümmern zu lassen.

Doch je größer das Begehren der Frauen nach einer wissenschaftlichen Ausbildung wird, desto heftiger tobt der Kampf gegen sie. Es scheint, als fürchteten die Männer, die von alters her die Geschichte gemacht und die Gedanken gekrönt haben, um die Legende ihrer überlegenen Geistigkeit, die sich glanzvoll entfalten ließ, solange die intellektuellen Leistungen und Ansprüche des anderen Geschlechts so sicher und gefahrlos im Dunkel gehalten werden konnten. Der alte Ruf erschallt erneut: Frauen gehören nicht an die Universitäten, sondern in die häuslichen Zwinger, jene galanten Bastillen, in denen sie zwischen Lust, List und Last ihrer natürlichen Bestimmung als Geliebte, Gattin und Mutter leben sollen. Nicht nur ein Universitätsstudium ist für Frauen unnütz, vergeudet und überflüssig, sondern bereits der Besuch eines Gymnasiums. Anklang findet der Theologieprofessor Nathusius, der für eine gründliche Ausbildung der Mädchen vier Dinge zu empfehlen weiß: »Einen tüchtigen Klaps, die Schnorrsche Bilderbibel, nicht zu viel aufgestrichen beim Frühstück und nicht zu häufig in den Konzerten herumräkeln.«

Was den Männern in den Akademien und Hörsälen in einem kurzen Wochenkursus vermittelt wird, müssen sich die Frauen nach wie vor über Jahre hin mühsam im Selbststudium aneignen. Jede einzelne von ihnen steht mit ihren wissenschaftlichen Arbeiten von vornherein unter dem Zwang des Erfolges, will sie nicht von ihren argwöhnischen Zeitgenossen verhöhnt, als krankhaft Ehrgeizige verschrien oder als weiblicher Versager bezeichnet werden. So wächst ihre private Daseinslust nicht selten zu einer Mühsal, die wiederum nur die begabtesten, die zähesten unter den Frauen zu tragen imstande sind. Aber diese wenigen arbeiten dafür um so ernsthafter; sammeln, ordnen, beschreiben, vergleichen, verknüpfen und entdecken. Es scheint, als brächten sie in die Wissenschaft unmerklich die Summe jenes inneren Reichtums ein, der dem »schwachen Geschlecht« über die Jahrhunderte als Bildungsgut Vorbehalten blieb und der die Frauen ganz allmählich und stillschweigend für ihren Vorgriff auf die Zukunft legitimiert hat. Inmitten einer Gesellschaft, die ihnen unentwegt die Fähigkeit zu wissenschaftlichem Denken, logischem Schließen und strengem Folgern abspricht, sind sie gezwungen, mit fast jeder gewonnenen Erkenntnis sich selbst zu überschreiten. Gegen ihre mutlos machende Umgebung setzen sie dreifachen Mut, … zigfachen Fleiß und vielfaches Talent. Gelehrte Frauen? fragt man spöttisch in der Öffentlichkeit, hermaphroditische Arbeitstiere! An den wissenschaftlichen Leistungen einer Emilie de Châtelet, Teresa Ciceri Castiglioni, Sophie Germain, Elizabeth Blackwell, Sonja Kowaleskaja oder Rina Monti kann man zwar nicht mehr vorbei, setzt sie aber doch unverdrossen herab: Ausnahme. Zufall. Fügung. Glücksumstand.

In gelehrten Kreisen, in denen sich Männer als Repräsentanten des Tiefsinns sonnen und durchschnittlich begabte Anlaßdenker sich damit begnügen, das Bestehende für das Vernünftige zu erklären, empfindet man das »Einmischen« der Frauen in die Wissenschaft wie eine existentielle Bedrohung. Die Frauen wollen den Männern die Stellen wegnehmen, heißt es; wollen eine Barrikade zwischen den Geschlechtern errichten; in einen nutzlosen Wettstreit mit dem Mann treten, um ihm endlich ebenbürtig zu sein; Frauen proben die lang ersehnte Revolte gegen die jahrtausendealte Herrschaft des Mannes. Ein breites öffentliches Echo finden diese Reden der Philister, die August Bebel das Geschlecht der Käuzchen nennt, »das überall dort ist, wo Dämmerung herrscht, und erschreckt aufschreit, sobald ein Lichtstrahl in das ihm behagliche Dunkel fällt«.

Doch keine der gelehrten Frauen hält sich bei diesen Anschuldigungen auf. Keine lähmt der Spott. Keine fürchtet die Größe der Hindernisse. Die Zahl derer, die sich trotz allem in die Domäne männlicher Tätigkeit, in die Wissenschaft, hineinbegeben, ohne anzuklopfen, ohne um Erlaubnis zu fragen, nur durch das Ergebnis ihrer Arbeit sagen: Hier bin ich, das denke ich, so denke ich, so schlußfolgere ich, wird immer größer, denn aus Neigung und nicht aus Trotz folgen sie den Spuren ihres Talents.

Mit Macht drängt zur Jahrhundertwende nunmehr auch in Deutschland die Frage heran, ob man Frauen offiziell zum Universitätsstudium zulassen soll oder nicht.

Gleich einem eruptiven Ausbruch prasseln Ansichten und Meinungen, Phrasen und Vermutungen in der Öffentlichkeit aufeinander. Das Frauenproblem wird ein Problem der Männer. Denkkraft und Energie, rufen die Antifeministen, sind die Kainszeichen der Emanzipierten. Prominente deutsche Professoren, wie Felix Dahn, Otto Gierke, Karl von Bardeleben, Eduard von Hartmann, Hans Delbrück oder Wilhelm Ostwald, lassen sich als Pächter der Aeterna veritas in Gutachten zu tiefsinnigen Verallgemeinerungen herab: Das Ansehen der Wissenschaft wird leiden, wenn auch Frauen auf diesem Gebiet mitzureden berechtigt sind; Männer und Frauen in ein und demselben Hörsaal verderben die Sitten und verletzen das Schamgefühl; das Universitätsstudium schwächt die Gesundheit der Frauen, sie sitzen krumm und bekommen Schäden an der Wirbelsäule; Frauen an den Universitäten verleiten ihre männlichen Kommilitonen zu wilden Ehen; Amazonen sind auch auf geistigem Gebiet naturwidrig; der Frauen höchstes Ziel muß der häusliche Herd bleiben, soll anders die Weltordnung nicht verschoben werden; mit der Zulassung der Frauen zum Universitätsstudium betritt man die abschüssige Bahn, auf der es keinen Halt gibt, bis die Austilgung der Unterschiede der Geschlechter im öffentlichen Recht erreicht ist.

Jene Professoren, wie Wilhelm Wundt, Hermann Munk, Rudolf Eucken oder Wilhelm Foerster, die für das Frauenstudium eintreten mit der sinngemäßen Begründung, daß keiner ein Darwin oder Humboldt geworden wäre, hätte er ein Mädchenpensionat besuchen müssen, werden weithin überhört. Die meisten deutschen Akademiker schluchzen in Vorträgen und Zeitungsartikeln am Grabe der Weiblichkeit. Bildung macht unweiblich, weil Bildung gegen den Naturberuf der Frau, das Mutterdasein, gerichtet ist. Und sie geben tröstende Ausblicke: Das Streben der Frauen zur Wissenschaft ist nur eine Modeerscheinung, kreiert von einigen Fanatikerinnen, zugeschnitten auf jene, die ihr unvorteilhaftes Äußeres mit Ehrgeiz kompensieren müssen. Es hat keinen Bestand und keine Zukunft, denn das andere, das Ewigweibliche, werde sich durchsetzen. So kommt dieser Begriff, der von Jahrhundert zu Jahrhundert mitgeschleppt und von einer paternalistischen Gesellschaft stets wohlwollend inthronisiert worden ist, erneut zu Ehren. Manch einer von den titelträchtigen akademischen Wanderpredigern, die am Feldzug gegen Frauen in der Wissenschaft teilnehmen, malt das Ewigweibliche in den altbekannten Farben: als Vorstellung von Schönheit, Sanftmut und Sinnlichkeit; als Synthese aus Schläue, List und Gefallsucht; als Symbol für Willenlosigkeit, Unterordnungsbegehr und Geistesarmut; als das von Poeten besungene göttlich Erhabene, irdisch Schillernde, reizvoll Unvollkommene, kraftvoll Schwache, kurzum typisch Feminine. Emphatisch entwerfen sie jenes nebulöse Idealbild, irgendwo schwebend zwischen Schlummernder Venus und Sixtinischer Madonna, und vergessen, was dazu auch noch gesagt werden müßte: daß sich nämlich bei genauerem Hinsehen das Ewigweibliche bloß als Klischee eines frommen männlichen Wunsches, als Metapher für statisches Denken, als eine vergreiste Vision, eine hinkende Metaphrase für Verachtung und Verehrung offenbart. Es ist das, was es nicht gibt und nie gegeben hat. Lediglich in dem langen, ungeschriebenen Herr-Knecht-Kapitel der Geschlechter, welches die Lebens- und Alltagsnormen der Generationen geprägt und die Unterordnung der Frau unter den Mann als vernünftig postuliert hat, ist das Ewigweibliche zu einem feststehenden Begriff geronnen. Hinter ihm verbergen sich bürgerliche Sehnsüchte, Widersprüche und Wertvorstellungen und mit ihnen der Ewigkeitsanspruch bürgerlicher Verhältnisse.

Nur wenige erkennen, daß das Ewigweibliche Ausdruck für eine Gesinnung ist, die unter dem Mantel scheinbar männlichen Wohlwollens und männlichen Schutzes die Frau zur »naturgemäßen Nummer zwei des Menschengeschlechts« erklärt, zu einem Wesen, das weder im Denken noch im Sein zu irgendeiner Veränderung fähig ist, keine Geschichte hat und keine Zukunft kennt. Es wird verschwiegen, daß die Zeit aus dem Wunschbild ein Standbild gemeißelt, aus der Frau ausschließlich eine Mutter gemacht, sie zum Urgrund allen Seins verklärt, zum Symbol für Zuflucht, Heimkehr, Ruhe und Liebe bestimmt hat. Jedoch alles andere, sogenannt Männliche, wie Aufbruch, Bewegung, Suche, Entdeckung und Abenteuer, ist ihr versagt. Obwohl damit das Ewigweibliche, dieses dünne Stimmchen aus dem Chorus mysticus, als Stereotyp für Gewohntes, Vorgeformtes und Erstarrtes steht und eben nicht mehr als die klägliche Chiffre für die galante Geringschätzung des weiblichen Geschlechts symbolisiert, fallen doch viele auf die Gegenüberstellung herein: hier die sanften Schönen – dort die gelehrten Xanthippen. Hier die Begehrenswerten, Anschmiegsamen, Lenkbaren – dort die bebrillten Jungfern mit runzliger Stirn, geknotetem Haar, die denkenden und daher vermännlichten Wesen. Zu kurz gekommen, rechthaberisch, spröde, unsinnlich.

Was einst im England des 18. Jahrhunderts eine Ehre war – jenen Zirkeln anzugehören, in denen der Naturforscher Benjamin Stillingfleet die Frauen für die Wissenschaft begeisterte und entgegen allen Konventionen bei diesen Zusammenkünften in blauen Kniestrümpfen, den »blue stockings« erschien –, wird nun im Deutschland des 19. Jahrhunderts zum Spottbegriff: Als »Blaustrümpfe« gelten jene, die sich um Bildung und Selbständigkeit mühen; rauhe Frauen, bedauernswerte graue Reformschwestern, deren »gelehrte Tugend sich wie Nachtfrost auf ihr Leben legt«.

Mit rückhaltlosem Egoismus versuchen die meisten Männer ihre in Jahrhunderten gefestigte Vormachtstellung vor dem weiblichen Geschlecht zu behaupten. Die Herrschaft der Wissenden über die Unwissenden soll die Herrschaft des Mannes über die Frau bleiben. Alles andere führt zum Umsturz aller Werte, zu jener gefürchteten neuen Gesellschaft, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.

Besonders unrühmlich tritt der Leipziger Neurologe Paul Möbius in Erscheinung, schreibt Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes und findet weithin Beachtung. Streitbar wird seine Schrift genannt, weil hier ausgesprochen ist, was anscheinend wirklich über die gescheiten Frauen gedacht wird: »Gelehrte und künstlerische Frauen sind Ergebnisse der Entartung … Die wenigen weiblichen Gelehrten, deren Namen die Geschichte der letzten zwei Jahrtausende enthält, waren gute Schüler, nichts weiter … Übermäßige Gehirntätigkeit macht das Weib nicht nur verkehrt, sondern auch krank. Die modernen Närrinnen sind schlechte Gebärerinnen und schlechte Mütter … Je besser die Schulen werden, um so schlechter werden die Wochenbetten, um so geringer wird die Milchabsonderung, kurz, um so untauglicher werden die Weiber.«

Seine verwegenen Thesen untermauert Möbius damit, daß er den unseligen Streit über die Größenverhältnisse von männlichem und weiblichem Gehirn erneut aufgreift und mit einem scharfsinnigen Fazit zu beenden glaubt: Das Gehirn der Frau ist kleiner, folglich ist auch ihr Denken geringer, phantasieloser, unschöpferischer. Für geistige Tätigkeit fehlen ihr entsprechende Windungen im Stirn- und Schläfenlappen. Abschließender Appell: »Schützt das Weib gegen den Intellektualismus!«

So hat über Jahre hinweg jeder akademisch begradigte Kümmerling und manch unproduktiver Professor, der als Reflex des Jammervollen auf der warmen Bank des Mittelmaßes seine Dienstjahre absitzt und in dem Hochgefühl schwelgt, die größere Hirnmasse zu besitzen, mit seiner Stimme in gelehrten Kreisen immer noch Vorrang vor einer Frau, auch wenn diese sich längst durch analytisches Denken vor aller Welt ausgewiesen hat. Marie Curie wird 1911 die Mitgliedschaft der Französischen Akademie der Wissenschaften verweigert, obwohl sie im selben Jahr den Nobelpreis für Chemie erhält.

Und doch finden die gelehrten Frauen inmitten dieses verzweigten Geflechts von Dummheit, Vorurteil und Repression zu einem unabhängigen Denken, zu ihrer existentiellen Selbständigkeit. Sie, die statt genommen nur hingenommen haben, verlassen den gewohnten, verhängnisvollen Weg der Passivität, der Verlorenheit, des Verzichts und der Unterordnung unter einen fremden Willen. Marie Heim-Vögtlin, die Schweizer Ärztin, Emily Greene Balch, die amerikanische Nationalökonomin, Maria Montessori, die italienische Pädagogin, Cécile Vogt, die französisch-deutsche Physiologin, Ellen Gleditsch, die norwegische Chemikerin, Irène Joliot-Curie, die französische Kernphysikerin – sie alle wirken wie ihre Vorgängerinnen fast ohne ihr Zutun mutmachend auf jene, die den gleichen Weg einschlagen wollen. Jeder Erfolg ihrer Arbeit räumt ein Stück Resignation und Zweifel beiseite, schmälert die Breite des Mißtrauens und ist ein Angriff auf die geistige Inkompetenz, die den Frauen wie allen anderen Unterprivilegierten a priori zugesprochen wird. Jede Leistung ist ein Akt der Emanzipation, heißt Reichtum und Rechte der weiblichen Natur innerhalb der menschlichen Natur herausarbeiten.

1908 endlich öffnen sich in Deutschland den Frauen die Universitäten. Von nun an sind sie offiziell zum Studium zugelassen. Für lange Zeit bleibt dies das höchste Zugeständnis, mit dem der Staat den wissenschaftlich ambitionierten Frauen entgegenkommt. Ein Aufstieg innerhalb der Universitätshierarchie scheint jedoch jegliche Toleranzgrenze zu überschreiten. Das alte Mißtrauen baut wieder Barrieren: Der große kleine Unterschied soll denn doch, bei allem Verständnis für die Bestrebungen der Wissenschaftlerinnen, zu erkennen sein. Frauen, heißt es, können nicht Professor werden. Die höchste Weihe akademischer Gelehrsamkeit steht ihnen, für die Denken doch vorwiegend ein Akt des Herzens ist, nicht zu Gesicht. Der Platz hinter dem Katheder soll der Olymp männlicher Geisteskraft bleiben und nicht durch ein weibliches Wesen zum Gespött gemacht werden. Daß bisweilen begabten Frauen, deren wissenschaftliche Leistungen über die Landesgrenzen hinaus Anerkennung finden, der Professorentitel verliehen wird, ist noch einzusehen, kommt einer Ausnahme, einer Auszeichnung gleich. Daß sich aber die Frauen gleich den Männern nun auch rechtmäßig habilitieren wollen, übersteigt das Maß elementarer Vernunft. Weibliche Personen, die dennoch dieses Ansinnen hegen und sich damit wagen, »Wissenschaft zur Schnurre« zu machen, werden unter Gelächter in ihre Schranken verwiesen oder erhalten mit höflichem Bedauern ihren Antrag zurück.

Doch dann, als in der Novemberrevolution 1918 in Deutschland das aktive und passive Wahlrecht für Frauen erkämpft wird, als zur ökonomischen nunmehr auch die politische Gleichberechtigung auf die Tagesordnung gesetzt ist, läßt sich das Anliegen der Wissenschaftlerinnen weder aufschieben noch abtun. 1920 erhalten sie an preußischen Universitäten das Recht zur Habilitation, erwerben damit die Venia legendi, die Befugnis zu lehren, und können fortan wie ihre männlichen Kollegen Vorlesungen halten. Hedwig Kohn, die Physikerin, Adele Hartmann, die Anatomin, Emmy Noether, die Mathematikerin, Margarete Bieber, die Archäologin, Agathe Lasch, die Germanistin, sind die ersten, die sich an deutschen Universitäten habilitieren. Sie alle zeichnet diese stille Leidenschaft aus, mit der sie sich dem Abenteuer des Erkennens überlassen und für sich das Recht in Anspruch nehmen, ebenso wie ihre Kollegen dem in den Dingen wohnenden Widersinn durch gezieltes Nachdenken auf die Spur zu kommen.

Dieses lautlose geistige Mitsein überzeugt auch die wortgewandtesten Gegner und standhaftesten Zweifler über die Jahre mehr als spektakuläres Aufbegehren oder pseudogelehrte und vielstrapazierte Emanzipationsbeteuerungen. Die exakt meßbaren Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeit sind die verläßlichen Fundamente ihres geistigen Anspruchs und die tragenden Pfeiler ihrer Autorität. Nur damit verwandeln die Frauen ein Jahrhunderte währendes Ersuchen in ein zeitgemäßes Erfordernis, machen aus der Bitte die Befugnis, aus dem Verlangen die Vollmacht und aus der Utopie die Wirklichkeit. Und sie zeigen noch mehr: Nicht das Ringen um männliche Bildung, sondern das Ringen um menschliche Bildung, um geistige Vervollkommnung, wie es jedem gebührt, der als Persönlichkeit ein Ganzes werden will, steht im Mittelpunkt ihres Tuns.

So haben die Wissenschaftlerinnen, die gewöhnlich zuallerletzt mit dem Emanzipationskampf in Verbindung gebracht werden, doch das meiste für ihn getan. Als schweigende Wortführerin zeigt jede einzelne von ihnen, daß für die entsprechenden Talente auch die entsprechenden Energien aufgebracht werden müssen, soll Emanzipation nicht mehr als nur eine Phrase sein, deren sich mit Vorliebe leere Köpfe bedienen, um sie als zeitgemäßes Banner der eigenen Gedankenarmut voranzutragen. Weder die Loslösung vom andern Geschlecht noch die Freiheit von sozialen und biologischen Bindungen erstreben die »akademischen Frauen«, sondern das andere, Unpopuläre, das schwer zu Machende: innerhalb aller gegebenen und gewählten Abhängigkeiten durch einsichtiges, ernsthaftes Nachdenken, durch die Macht des Wissens zu Unabhängigkeit zu gelangen. Dafür entfalten sie eine unbändige Leidenschaft, gehen dem Werden der Dinge nach, ringen um Kenntnis der Ursache und lassen nicht davon ab, »alle Seiten und Modifikationen einer einzigen Erfahrung, eines einzigen Versuchs nach aller Möglichkeit durchzuforschen und durchzuarbeiten«. Während sie mit ihren Forschungen zum ununterbrochenen Entwicklungsgang des Wissens beitragen, schaffen sie jene Souveränität, jenen Reichtum an Kenntnis und Erfahrungen, jenen tätigen, erfüllten Lebenssinn, der die wahre Emanzipation ausmacht.