9,99 €

Mehr erfahren.

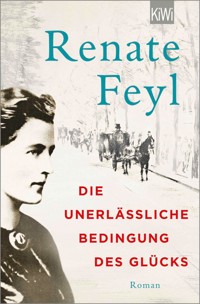

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wie eine große Liebe die Gesellschaft veränderte. Voll poetischer Kraft erzählt Renate Feyl in ihrem neuen Roman von dem spektakulärsten Scheidungsprozess des 19. Jahrhunderts, von Liebe und Verrat, von der Revolution und den Anfängen der Sozialdemokratie. 1845: Europa ist in Aufruhr. Der Student Ferdinand Lassalle begegnet der zwanzig Jahre älteren Gräfin Sophie von Hatzfeldt und verliebt sich in sie. Sie ist mit einem der reichsten und mächtigsten Männer des Landes verheiratet und will sich scheiden lassen – doch kein Anwalt hat den Mut, sie zu vertreten. Kurz entschlossen bricht Lassalle sein Studium ab, um für ihre Freiheit und ihr Recht zu kämpfen. Er verwandelt den Scheidungsprozess in eine öffentliche Anklage gegen die herrschenden Verhältnisse. Von den feudalen Machtträgern gehasst und als Staatsfeind wiederholt verhaftet, wird Lassalle vom Volk gefeiert und avanciert mit Unterstützung der Gräfin zum Wortführer der frühen Arbeiterbewegung. Seine vulkanische Natur und ihr besänftigendes Wesen bilden eine kraftvolle Symbiose – bis er der Diplomatentochter Helene von Dönniges begegnet und eine verhängnisvolle Affäre beginnt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 550

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Renate Feyl

Die unerlässliche Bedingung des Glücks

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Renate Feyl

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Renate Feyl

Renate Feyl, geboren in Prag, studierte Philosophie an der Humboldt-Universität und lebt seit 1970 als freie Schriftstellerin in Berlin. Von ihr erschienen bei Kiepenheuer & Witsch »Idylle mit Professor« (1988), »Ausharren im Paradies« (1992), »Der lautlose Aufbruch. Frauen in der Wissenschaft« (1994), »Die profanen Stunden des Glücks« (1996), »Das sanfte Joch der Vortrefflichkeit« (1999), »Streuverlust« (2004), »Aussicht auf bleibende Helle« (2006) und »Lichter setzen über grellem Grund« (2011)

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Die Sozialdemokratie entstand aus einer Liebe: Im Vormärz, im Jahr 1845, lernt der Student Ferdinand Lassalle auf einem Empfang in Berlin die zwanzig Jahre ältere Gräfin Sophie von Hatzfeldt kennen. Sie ist mit einem der reichsten und mächtigsten Männer des Landes verheiratet und will sich scheiden lassen – doch kein Anwalt hat den Mut, sie zu vertreten. Kurz entschlossen bricht Lassalle sein Studium ab, um für ihre Freiheit und ihr Recht zu kämpfen. Er verwandelt den Scheidungsprozess in einen revolutionären Kampf für die Rechte der Unterdrückten. Von den feudalen Machtträgern gehasst und als Staatsfeind wiederholt verhaftet, wird Lassalle vom Volk gefeiert und avanciert mit Unterstützung der Gräfin zum Wortführer der frühen Arbeiterbewegung. Seine vulkanische Natur und ihr besänftigendes Wesen bilden eine kraftvolle Symbiose – bis er der Diplomatentochter Helene von Dönniges begegnet und eine verhängnisvolle Affäre beginnt.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2019, 2021, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln

Covermotiv: © akg-images; © The Picture Art Collection/Alamy Stock Foto

ISBN978-3-462-32006-0

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Es war höchste Zeit …

Lassalle triumphierte …

Die Nachrichten von Bloem waren alarmierend …

Lassalle hatte nicht übertrieben …

Es war höchste Zeit, die Sommerwohnung in Berlin zu beziehen. Das Landschlossleben mit seinem Pferdemief und diesem ganzen abgequirlten Alltag ging ihr auf die Nerven. Sie musste etwas anderes sehen, etwas anderes hören, auf andere Gedanken kommen und endlich wieder Großstadtluft atmen.

Berlin war dafür wie geschaffen und hatte noch einen Extrareiz: Hier brauchte man sich nicht aufzuziegeln, wenn man in Gesellschaft ging. Mit feuerrotem Pudel, rosa Angorakatze oder lila Windspiel durch die Stadt zu flanieren, machte wenig Eindruck. Der letzte Pariser Modeschrei mochte in Düsseldorf Bewunderung erregen, in der Spreeresidenz wäre sie damit bloß unangenehm aufgefallen. Trotz aller Lockerheit ging sie aber auch hier nicht anders als elegant gekleidet, schick frisiert und sparsam geschminkt aus dem Haus. Sie legte Wert auf ihre Erscheinung. Stimmte das Äußere, kam sie sich gleich viel souveräner vor. In diesem Gefühl betrat sie den Salon des Grafen Keyserling. Der Rittmeister war ein alter Freund ihrer Mutter, und hatte es wieder einmal geschafft, für Sophie gleich als Erster einen Willkommensempfang zu geben. Unverändert wehte in seinem Hause dieses Haubitzenlüftchen und wieder kam er so strahlend auf sie zu, dass sie meinte, in seinen Augen blitzte noch immer das Feuer der Attacke, als er im großen Sturmjahr an Blüchers Seite Napoleon in die Flucht geschlagen hatte. Freiheit und Vaterland musste man schon kräftig lieben, um in das Haus des Rittmeisters gebeten zu sein. Gleich zur Begrüßung sprach er voller Teilnahme von ihrer Mutter, der hochgeschätzten, viel zu früh verstorbenen Fürstin, was ihr den robusten Degenknopf sympathisch machte und ihm etwas Vertrautes gab. Sophie war sofort von den Gästen umringt. Überall Freunde und Bekannte zu haben, schien ihr nichts Besonderes. Das war nun mal so, wenn man wie sie mit einem Goldbarren verheiratet war.

Im Salon herrschte ein so großes Gedränge, dass die Türen zu den Nebenzimmern geöffnet werden mussten. Frau von Arnim war eigens aus Wiepersdorf angereist, um über den Erfolg ihres jüngsten Buches zu berichten. Kaum hatte die alte Dame an dem kleinen Lesetisch Platz genommen, trat eine respektvolle Stille ein. Sie hatte das Elend in den Armenvierteln der Hauptstadt beschrieben und das Buch dem König gewidmet. Alle im Salon fanden es bewundernswert, dem Herrn von Gottes Gnaden einmal so ungeniert die Wahrheit aufzutischen und zollten jedem Wort der Autorin Beifall. Dabei waren alle von einer so aufsässigen Stimmung erfasst, dass Sophie meinte, unter eine Schar von Empörern geraten zu sein. Die gute Finckenstein, die neben ihr saß, regte sich auf, dass Goethes Faust noch immer auf den Berliner Bühnen verboten war, nur weil der König das Lied vom Floh unanständig fand. Baron von Sternberg warf ein, dass ihn nichts mehr wunderte, nicht in diesem Ursumpf, wo die Stechmücken regierten und sich immer neue Piesackereien einfallen ließen. Das Bild von den Webern durfte in der Gemäldeausstellung nicht gezeigt werden, den Lehrern war verboten, über ihre Lage in den Zeitungen zu berichten, und gerade hatte er gehört, dass einem Gelehrten wie Professor Dönniges untersagt worden war, im Wissenschaftlichen Verein einen Vortrag über den Kommunismus zu halten. Was blieb da noch zu sagen? »Ergo bibamus«, rief der Baron und trank mit einer fröhlichen Verdrossenheit den beiden Damen zu. Auch andere erhoben ihre Gläser, setzten sich dazu und unversehens war man inmitten der großen Politik.

Sophie nahm nur noch ein aufgeregtes Durcheinander der Stimmen wahr, doch der junge Knesebeck übertönte alles: »Was heißt da Politik! Eine elende Stümperei ist das! Die Minister unfähig und unsere Fürsten ratlos. Keine Zukunft in Aussicht, keine Entwicklung im Land, nur die Preise steigen von Tag zu Tag. Das scheint das Einzige, worauf noch Verlass ist!« Alle pflichteten ihm bei und unwillkürlich richteten sich die Blicke auf den Zeitungsmann vom Feuilleton der Spenerschen, der die Debatte still verfolgte. »Darüber sollten Sie mal in Ihrem Blatt schreiben!« forderte ihn Leutnant Kalckreuth hitzig auf. »Die meisten wissen nicht mehr, wovon sie ihre Miete bezahlen sollen, aber unser großer König schenkt dem Sohn seines Ministers zum Geburtstag eine Offiziersstelle! Das sind die wahren preußischen Tugenden: Die Verschwendung wird immer größer und das Gewissen immer kleiner!«

Sophie glaubte, dass spätestens jetzt sich die Gastgeberin an ihre Hausorgel setzen würde, um mit einer wohleinstudierten Serenade die Gemüter zu beruhigen, aber nichts geschah und auf einmal begriff sie, dass in Berlin Empörtsein zum neuen Gesellschaftston gehörte. Mit gewohnter Umsicht sorgten die Diener dafür, dass keiner mit einem leeren Glas dastand, reichten auf Silbertabletts Austern, Kaviar und Admiralbrötchen, doch selbst als der Champagner kam, hellten sich die Mienen nur mäßig auf. Zwar röteten sich ringsum die Nasen und Wangen, aber die Champagnerseligkeit, die allmählich in den Gesichtern aufstieg, schien auch nur eine Blüte des Missmuts zu sein. All das gefiel Sophie, ja sie empfand es geradezu als wohltuend, sich einmal nicht mit dem üblichen Gehabe, dem Wegducken und vornehmen Herumgedruckse langweilen zu müssen, sondern alles kam ganz unverstellt, direkt und frei heraus.

Frau von Keyserling wollte Sophie mit dem Rektor der Universität bekanntmachen, aber Magnificus war gerade mitten in einem Disput und jubelte, dass in ein paar Tagen die Eisenbahnlinie Berlin-Hamburg eröffnet wurde. »Großartig«, sagte er und zündete sich eine Havanna an, »die Eisenbahn bringt uns Geld und Zeitersparnis. Vorbei mit den hohen Transportkosten. Der vierfache Fuhrmannslohn wird den Waren nun nicht mehr aufgeschlagen. Jetzt kann sich der Handel im großen Stil entfalten.« Einige der Umstehenden waren entsetzt, wie man sich über eine so zerstörerische Erfindung auch noch freuen konnte. »Die Gleise zerschneiden und verschandeln die Landschaft und behindern den Wildwechsel!« rief einer dem Rektor zu und betonte, nicht nur für sich zu sprechen, sondern auch im Namen des Natur- und Jagdvereins. »Der Lärm macht die Menschen krank und treibt sie ins Delirium. Vom Weidevieh ganz zu schweigen. Die vorbeirasenden Züge jagen den Kühen einen so großen Schrecken ein, dass sie keine Milch mehr geben. Nur Barbaren können die Eisenbahn begrüßen!« Ein Freund des Hauses, ein Pastor populorum aus Schöneberg, nutzte die Gelegenheit und richtete sofort eine Mahnpredigt an alle. »Die Eisenbahn ist Sünde, denn sie spottet der natürlichen Fortbewegung, wie sie Gottes Wille ist.«

Das schallende Gelächter und die Hochrufe auf die lahmen Droschkengäule ließen Frau von Keyserling um die Harmonie des Abends fürchten. Sie schien sichtlich bemüht, dass der Eisenbahnstreit, der zurzeit in der Stadt tobte, nun nicht auch noch in ihrem Haus die Gemüter entzweite, doch zum Glück betrat Varnhagen, der Doyen der Literatur, den Salon und zog mit seiner Prominenz gleich die Aufmerksamkeit aller auf sich. Er ging geradewegs auf Sophie zu, freute sich, dass sie sich wieder einmal unter die Spreebourgeoisie mischte, und sagte mit leisem Schalk: »Sie sehen, teure Freundin, wie sich die Stadt verändert hat. Berlin ist jetzt der Ort der stillen Gärung.« Gutgelaunt fragte er sie, ob sie nicht ihren Herrn Gemahl dazu überreden wollte, Aktien der neuen Concessionirten Berliner Omnibus-Compagnie zu erwerben. »Sagen Sie ihm, es lohnt sich. Die Renditen werden garantiert sein Herz höherschlagen lassen.«

»Auf die Geschäfte meines Standesherrn habe ich keinen Einfluss«, erwiderte Sophie mit leicht ironischem Tonfall und Varnhagen meinte tröstend: »Seien Sie froh, dass Sie mit diesen Dingen nichts zu tun haben. Nicht in diesen Zeiten, denn es geht steil bergab im Vaterland.«

»Bergab, wieso?«

»Haben Sie denn nicht gehört, dass Fürst Pückler seinen Muskauer Park verkaufen muss? Das ist doch alarmierend! Ein so grandioses Kunstwerk nicht mehr finanzieren zu können! Wenn das kein Zeichen des Niedergangs ist!«

Sie wollte nach den Einzelheiten fragen, doch da fiel ihr ein junger Mann auf, der ein wenig abseits stehend begierig ihr Gespräch verfolgte, sichtlich darauf lauerte, sich ihr nähern zu dürfen und einen so flammenden Blick auf sie gerichtet hatte, dass es ihr fast peinlich war. Sie fand das ziemlich ungehörig, wusste nicht, was sie davon halten sollte, denn er ließ mit seinem Blick nicht von ihr ab. Demonstrativ sah sie an ihm vorbei, sah dann aber auch wieder zu ihm hin, fragte sich, was der Junius sich herausnahm, sie so sans façon anzuflirten, war entrüstet, aber irgendwie auch ein bisschen geschmeichelt und wandte sich leicht irritiert wieder Varnhagen zu. Seinem geübten diplomatischen Auge entging auch hier nicht die geringste Kleinigkeit, weshalb er seinen Fehler sofort korrigierte. »Ich bitte um Verzeihung, aber Ihre Schönheit hat mich meinen Begleiter ganz vergessen lassen«, sagte Varnhagen und winkte den jungen Mann heran. »Verehrteste Gräfin, darf ich Ihnen Herrn Lassalle vorstellen. Er kommt gerade von Heine aus Paris.«

Lassalle stand für einen Augenblick gebannt wie vor einer Tempelgöttin, hingerissen, fast andächtig, dann verneigte er sich tief und ehrfurchtsvoll. »Paris, wie beneidenswert«, sagte Sophie und reichte ihm die Hand. Lassalle wollte höflich erwidern, doch auf einmal sprengte der Rittmeister grenadiersfröhlich heran, entschuldigte sich, die Unterhaltung für einen Augenblick unterbrechen zu müssen, nahm Sophies Arm und erkundigte sich mit väterlicher Anteilnahme nach dem Stand ihrer persönlichen Angelegenheit. »Bevor hier alles in Harnisch gerät, will ich rasch noch wissen: Sind Sie denn mit Ihren Scheidungsplänen einen Schritt vorangekommen?«

Jetzt in Gegenwart der beiden Herren darauf angesprochen zu werden, fand Sophie nicht nur unpassend, sondern geradezu peinlich, ärgerte sich über den Poltergrafen und sagte bloß: »Alles wie gehabt.« Doch er schien ihren Unmut nicht zu bemerken und wollte wissen, woran es lag. »Ich möchte ja gerne, aber Edmund kümmert sich nicht darum. Ihn hat noch nie interessiert, was ich will. Außerdem findet sich kein Anwalt, der den Mut hat, gegen einen mächtigen Mann das Wort zu ergreifen.« Die Antwort durfte wohl genügen und sie überlegte, wie sie den fürsorglichen Fragen des Haubitzenmeisters entkommen konnte. Doch glücklicherweise gesellte sich Frau von Arnim zu Varnhagen und bat die Gäste um Aufmerksamkeit für eine Karnevalseinlage. Ihr Schwager Savigny, der Justizminister, hatte sich eine neue Tollheit erlaubt und die wollte sie hier unbedingt zum Besten geben. Spontan wandte sich der Hausherr der Dichterin zu, und Sophie nutzte sofort die Gelegenheit, sich unauffällig zu entfernen, denn ihr war partout nicht danach, noch ein weiteres Mal auf die Angelegenheit angesprochen zu werden.

Pünktlich wollte Sophie zum Gabelfrühstück bei ihrer Schwester erscheinen, denn gerade jetzt, da der russische Zar in der Residenz weilte und in allen Häusern von Rang große Gesellschaften gegeben wurden, hatte Clara als Frau des Generaladjutanten des Königs übergenug zu tun. Auch Sophie spürte bereits etwas von diesem Großereignis, denn sie war am frühen Morgen von einer Depesche überrascht worden. Hermann, ihr Bruder, der schlesische Hermann, Primus der Geschwister und Fürst von Trachenberg, teilte ihr mit, dass er seine Suite am Pariser Platz bezog. Er war zum Empfang des Zaren geladen und bat um ihre Begleitung. Nichts Besseres konnte ihr passieren, als sich auf diese Weise am Hofe wieder einmal zu zeigen und in Erinnerung zu bringen.

Gutgelaunt ließ sie rasch noch das Geschenk für die Schwester, eine Stahlstichsammlung von den Burgen des Rheins, in feines Maroquinpapier einpacken, sah, dass die Pferde bereits angespannt waren und ihr Sohn voller Ungeduld zum Wagen rannte, denn Paul brannte darauf, mit seinem Cousin wieder eine saftige Partie Billard zu spielen und diesmal natürlich zu gewinnen. Hastig hing sie sich die Mantille über, zog die Handschuhe an, feinstes Erlanger Leder, warf noch einen kurzen Blick in den Spiegel, als der Diener einen Herrn meldete, der die gnädigste Gräfin zu sprechen wünsche. Sophie bemerkte barsch, er solle ihn wegschicken, doch der Diener erklärte, er hätte dem Herrn bereits gesagt, dass Ihre Hochgeboren nicht zu sprechen seien, aber der Herr ließ sich nicht abweisen. »Er legt eine große Hartnäckigkeit an den Tag. Es scheint dringlich«, fügte der Diener hinzu und präsentierte ihr auf einem Tablett mit einer Verbeugung die Visitenkarte. Sophie warf einen flüchtigen Blick darauf, glaubte, den Namen schon einmal gehört zu haben, überlegte, wo es gewesen sein könnte, sprach ihn leise vor sich hin, versuchte sich zu erinnern, kam zu dem Schluss, der Name könne nur beim Haubitzenmeister gefallen sein und plötzlich stand ihr das Bild des jungen Mannes vor Augen, den Varnhagen ihr vorgestellt hatte. Zwar konnte sie sich nicht erinnern, mehr als drei Worte mit ihm gewechselt zu haben, fragte sich, was es so Wichtiges geben konnte, das keinen Aufschub duldete, zögerte einen Moment, doch dann siegte die Neugier und Augenblicke später trat Lassalle ein.

Als er sah, dass sie im Aufbruch war, fürchtete er, es mit der Dringlichkeit etwas übertrieben zu haben, entschuldigte sich, ungelegen zu kommen und bat, die gnädigste Gräfin ein andermal besuchen zu dürfen. »Aber den unaufschiebbaren Grund Ihres Besuches will ich jetzt doch noch erfahren«, sagte sie und er verneigte sich höflich. »Verzeihen Sie, Gräfin, aber Ihre gestrige Bemerkung hat mir keine Ruhe gelassen. Sie sagten: Es findet sich keiner, der den Mut hat, gegen einen mächtigen Mann das Wort zu ergreifen. Ich nehme mir nur die Freiheit heraus, in diesem Zusammenhang etwas richtigzustellen: Gegen einen mächtigen Mann das Wort zu ergreifen, ist keine Frage des Mutes, sondern allein eine Frage des Willens.«

Sophie war einen Moment irritiert, wusste nicht, wie sie das zu verstehen hatte und was sie davon halten sollte. »Was denn – um mir das zu sagen sind Sie gekommen?«

»Ja, auch.«

Sie fasste es nicht. Entweder erlaubte er sich einen Spaß mit ihr oder wusste nicht, wovon er sprach. Allerdings lag in seinem Ton etwas so Entschiedenes, dass sie an einen Scherz nicht so recht glauben wollte. Aber sich zu ihr zu begeben, um etwas richtigzustellen und sie auf den Unterschied von Mut und Willen aufmerksam zu machen – das war schon sehr eigen, geradezu bizarr. Normal jedenfalls war das nicht. Offensichtlich lag der Knabe ein wenig neben der Spur. Aber in seinem Alter durfte man schon ein bisschen verrückt sein. Einen Spleen haben und sich wichtigtun war ja heutzutage en vogue. Unauffällig gab sie dem Diener ein Zeichen, den Herrn zur Tür zu bringen. Lassalle fragte, ob sie ihm noch einmal die Ehre geben würde, ihn zu empfangen. Ohne ihn anzuschauen wandte sie sich zum Gehen und sagte kühl: »Im Moment habe ich viel zu tun, aber irgendwann werden sich ein paar Minuten finden lassen. Sie erhalten Bescheid.«

Sie hoffte, verstanden worden zu sein und hastete zu Paul in den Wagen. Schon von weitem sah Sophie, dass auch das liebe Schwesterherz, Gräfin Clara von Nostitz, vom allgemeinen Gesellschaftsfieber angesteckt war und offenbar ganz besondere Gäste erwartete, denn ihr Haus war mit bunten Fahnen geschmückt und auf der Freitreppe stand ein Buchsbaumspalier. Clara kam freudig aufgeregt an die Kutsche geeilt, führte Sophie gleich ins Haus, war froh, dass die Cousins geradewegs ins Billardzimmer stürmten, ließ in venetianischen Trinkbechern als Erstes einen Aquavit kommen, nahm wie immer mit der Schwester zur Begrüßung einen kräftigen Schluck und noch bevor sie in den Salon zum Gabelfrühstück bat, präsentierte sie ihr die Einladungsliste stolz wie eine Jagdtrophäe. Morgen soupierten bei ihr der Innenminister und der für Kultus, danach hatte sie den Landtagspräsidenten zu Gast, anschließend kam Staatsrat Bethmann-Hollweg, glücklicherweise ohne seine langweiligen Töchter und für Sophie hatte sie extra den Eisernen Gustav, General von Thile geladen, der nicht nur der Kabinettsminister des Königs war, sondern neuerdings auch sein engster Vertrauter. Ihm musste sie einmal so ganz nebenbei ihre persönliche Lage schildern. Die Gelegenheit war günstig wie nie. Wenn er erfuhr, wie sie von ihrem Ehemann behandelt wurde, dann erfuhr es auch der König und der hatte es schließlich in der Hand, seinen Kammerherrn gründlich zur Ordnung zu rufen. »Edmund kann dir auf Dauer nicht den Umgang mit deiner Tochter verbieten. Das muss sich ändern.«

Claras Teilnahme tat gut. Es sprach ja sonst keiner der Geschwister mit ihr über ihre Ehemisere. Kam die Rede darauf, hörten sie weg. Hermann, Max, Herminie, alle samt Anhang, nur Clara nicht. Clara verstand sie.

»Ja, alles muss sich ändern«, sagte Sophie, »so kann es nicht weitergehen. Da gehe ich kaputt und die Kinder kaputt und das kann’s ja wohl nicht sein.«

Der Diener gab ein Zeichen, dass das Büfett angerichtet war. Clara rief die Cousins, bat die Schwester in den Salon und sagte fast beiläufig: »Du hast doch bestimmt von dem unglücklichen Pückler gehört, der seinen herrlichen Park verkaufen musste. Und rate mal, wer ihn gekauft hat.«

»Keine Ahnung.«

»Edmund, dein Ehemann. Für 1,7 Millionen Reichstaler.«

Sophie stockte der Atem. So schön das Büfett auch gedeckt war, sie mochte nichts anrühren, als hätte sie Angst, jeder Bissen könnte ihr im Halse steckenbleiben. »1,7 Millionen, das glaube ich nicht«, sagte Sophie, »das muss ein Gerücht sein.«

»Von wegen Gerücht«, entgegnete Clara, »Edmund war vor kurzem hier und hatte eine Unterredung mit meinem Alten. Er wollte, dass Nostitz sich am Kauf beteiligt. Aber das Unternehmen war ihm zu windig. Vor allem, als er dann hörte, dass Edmund einen Teil des Parks der Meyendorf schenken will. Als service d’amour. Und du weißt ja: Mein Nostitz investiert nur in Dinge, die in der Familie bleiben.«

Sophie war außer sich. 1,7 Millionen! Eine Unsumme. Aber der Ehefrau das Nadelgeld verweigern! Diese 1200 Taler, die sie im Jahr zu bekommen hatte, nahmen sich dagegen geradezu läppisch aus. Und auch die musste ihr großer Bruder noch von Edmund eintreiben, damit sie nicht gezwungen war, sich Geld zu borgen und die ganze hochgeborene Sippe zu blamieren. Schließlich lag in den 1,7 Millionen auch ihr Vermögen. Sie hatte genug mit in die Ehe gebracht, Barschaft und Güter, aber nicht, damit er hinter ihrem Rücken alles in einen Riesenbesitz steckte, von dem er noch einen Teil seiner Mätresse überschrieb, was ihren Kindern dann unwiederbringlich verloren war. Doch sie musste an die Zukunft von Paul und Melanie denken. Wenn Edmund schon auf Teufel komm raus das Vermögen mit seinen diversen Damen durchbrachte, musste wenigstens sie das Erbe für die Kinder sichern. Und dass sie von der Schwester davon erfahren musste, zeigte ihr erneut: Für den Herrn Gemahl war sie Luft, ein Nichts, ein Niemand. Wieder nutzte er eine Gelegenheit, um deutlich zu demonstrieren, dass sie ihn nichts anging. Jedes Pferd, das in seinen Prachtställen stand und die Zuchtergebnisse steigerte, zählte mehr für ihn. Sie war eben eine Nullsumme. Ein Opferlamm, das keinen Gewinn brachte.

Clara schien dann doch ein wenig verblüfft, dass die Schwester offenbar nicht das Geringste von alldem wusste und meinte fast erschrocken: »Aber von mir hast du nichts erfahren. Behalt’s für dich. Kein Wort nach draußen.«

»Verlass dich drauf, ich weiß von nichts«, entgegnete Sophie und fügte aufgebracht hinzu: »Ich weiß nur, dass alles sich ändern muss. Und zwar radikal.«

Der Gedanke an die Gräfin ließ Lassalle nicht mehr los. War es ihre sündlich schöne Erscheinung, das grüne Blau ihrer Augen, dieser hoheitsvolle Ausdruck, diese hinreißende Distinguiertheit, war es diese exzentrische Ausstrahlung – er wusste es nicht. Er wusste nur, aus ihr sprach etwas, das ihn ruhelos machte und ihm das Gefühl gab, als würde ihre Nähe alles, was in ihm war, steigern. Er musste sie wiedersehen. Statt nachmittags die Vorlesungen zu besuchen, ging er zu Varnhagen, der täglich sein Haus von 5–8 für jedermann geöffnet hatte, lauerte darauf, den Großmeister des Wortes einmal allein anzutreffen und kaum dass der ersehnte Moment gekommen war, sprach er ihn sofort auf die Gräfin an. Er brannte auf jedes Detail und wollte alles, einfach alles von ihr wissen.

»Jaja, die Fürstentochter. Wer wäre nicht von ihr beeindruckt«, sagte Varnhagen mit väterlichem Verständnis. »Sophie von Hatzfeldt ist nicht nur schön, sondern auch noch gescheit. So ein Doppelreiz hat’s in sich. Zudem verheiratet mit dem reichsten Mann Deutschlands – Edmund von Hatzfeldt. Das genügt wohl.«

Doch Lassalle hatte von ihm noch nichts gehört. »Den Namen kennt aber jeder im Land«, entgegnete Varnhagen fast vorwurfsvoll. »Graf von Hatzfeldt ist nicht irgend so ein ausgestopfter Gerstensack, sondern eine Instanz, ein echter Dynast mit stattlicher Ahnenreihe und stattlichem Besitz. Güter in Hessen, Güter in Schlesien, Güter am Rhein, allerorts riesige Gestüte und Hunderte von Menschen, die bei ihm in Lohn und Brot stehen. Das will schon was heißen. Ganz zu schweigen von den Heerscharen, die ihm zu Diensten sind: Gutsverwalter, Bürgermeister, Domänenräte, Polizeipräsidenten, Magistratsherren, Inspektoren und Richter, dazu die Bankiers der allerfeinsten Sorte und drum herum ein verlässliches Rudel hungriger Advokaten – kein Wunder, dass einer wie der Hatzfeldt nichts anderes als Ergebenheit kennt.«

»Und die Ehe?«

»Teurer Freund, was gibt es da zu sagen. Wie die Ehen in diesen Prachthöhen eben sind. Jedenfalls soll der Graf ein Verhältnis mit der Baronin von Meyendorf haben, von der ich nur weiß, dass ihre engste Freundin die Fürstin Lieven ist, dem Nachtschmetterling von Minister Guizot, der wiederum unseren verehrten Heine mit einer schönen Pension finanziert. Tja, so bunt ziehen sich die Fäden des Lebens in der Hautevolee oder um es berlinisch zu sagen: der Haut voll Flöh. Und von der schönen Hatzfeldt hört man, dass sie ab und an bei der Königin frühstückt und ihre Schwester, die Frau vom knorrig-alten Nostitz, spielt mit Prinz Wilhelm häufig eine Partie Whist, manchmal auch Wolf und Schafe. Apropos Prinz. Haben Sie schon gehört, dass unser großer Humboldt in Ihnen ein Wunderkind sieht und Sie dem Prinzen als Reisebegleiter empfohlen hat?«

Doch Lassalle hatte dafür jetzt kein Ohr. Sein Sinn war ganz auf diese Frau gerichtet.

»Die Gräfin wurde neulich Abend auf Scheidungspläne angesprochen«, warf er ein.

»Schon möglich, dass sie so etwas vorhat, aber glauben Sie mir, es gibt keinen im weiten Vaterland, der es wagen würde, sich auch nur im Kleinsten mit einem Edmund von Hatzfeldt anzulegen. Vor so viel Reichtum gehen alle in die Knie. Das sind nun mal die Bewegungsgesetze der Gesellschaft und ich vermute, klug wie sie ist, weiß sie das auch.« Varnhagen wollte noch etwas hinzufügen, doch da traten mehrere Besucher ein, die er begrüßen musste. Der Diener reichte allen sofort süßen Likörwein in Spitzgläsern, was in diesen späten Nachmittagsstunden im Hause Varnhagen zur Geselligkeit gehörte, doch Lassalle verabschiedete sich unauffällig, eilte an sein Schreibpult, fasste Mut, sich Ihrer Hochgeboren Gräfin von Hatzfeldt mit ein paar Zeilen in Erinnerung zu bringen und wagte die Frage, wann sie ihm die versprochenen Minuten gnädigst gewähren wollte, denn voll brennender Ungeduld harrte er ihnen entgegen.

Das Billett löste bei Sophie fast ein wenig Mitleid aus. Offenbar hatte der Studiosus nichts begriffen. Vielleicht hätte sie auch deutlicher werden müssen. Besonders bei einem wie ihm, der wohl nicht nur neben der Spur, sondern auch noch total verbohrt war. Und wie es schien, zu allem Unglück von hehren Idealen besessen. Doch gerade darum fühlte sie sich auf einmal verpflichtet, etwas für ihn zu tun. So einen Schwarmkopf musste man auf den Boden der Wirklichkeit holen. Ob Mut oder Wille, egal, was mehr für ihn zählte – aber dass es in der Welt wie im mistigsten Schafstall zuging, diese kleine Einführung in die Praxis des Lebens sollte er schon bekommen. So was konnte für Idealisten hilfreich und heilsam sein. Die Freiheit, etwas richtigzustellen war ihm gern gegönnt, aber was Reichtum und Macht anrichten konnten – davon hatte er doch nicht die leiseste Ahnung. Selbst der edelste Ritter kam dagegen nicht an. Um die brennende Ungeduld eines jungen Phantasten zu lindern, ließ sie ihn noch am selben Abend zu einem kleinen Souper bitten. Zwar war es ungehörig, so holterdiepolter einzuladen, aber wer so drängte, musste darauf gefasst sein und konnte nichts anderes erwarten. War er nicht zu Hause, hatte sie zumindest die Pflicht des Anstands erfüllt.

Doch Lassalle kam. Preußisch pünktlich stand er im Entree. Sophie glaubte ihren Augen nicht zu trauen. Auftreten und Aussehen hätten einem gefürsteten Grafen alle Ehre gemacht. Schwarzer eleganter Gehrock, weiße seidene Halsbinde mit Kettenknoten, die Weste aus feinstem Sommerkaschmir und nicht mal das goldknöpfige Spazierstöckchen fehlte. Eigentlich hätte sich sofort die Frage nach Herkunft und Familie gestellt, aber was sagte das schon, aus welchem Nest man kam. Das sah sie inzwischen gelassen. Ob hoch oder niedrig – Könner und Nichtskönner gab es überall. Dennoch war Sophie auf einmal froh, dass sie den Tisch so schön hatte decken lassen. Zwar gab es einfache, aber gewählte Speisen und dazu einen Johannisberger, der bei Weinliebhabern ganz oben rangierte. Denn wen sie auch empfing – es gehörte zu ihrem Stil, die Erwartung ihrer Gäste nicht zu enttäuschen.

Kaum dass der junge Mann ihr gegenüber an der Tafel Platz genommen hatte, achtete sie darauf, dass nicht der kleinste Moment einer Verlegenheit aufkam und sprach sofort über Heine und Paris. Bereitwillig gab Herr Lassalle Auskunft: Er hatte eine Zeit lang in Paris gelebt, um dort seine Studien über Heraklit zu beenden. Sein Schwager, ein Finanzjongleur und Mann der Börse, bei dem er logierte, kannte Heine, der durch den Tod seines Onkels in ein finanzielles Desaster geraten war. Salomon Heine hatte ihm eine lebenslange Rente zugesichert, aber sein Sohn, der Millionenerbe, wollte dem kranken Dichter die Rente nicht weiterzahlen. »Das sind Momente, die Sturm in meiner Natur machen«, sagte Lassalle. »Als ich davon erfuhr, habe ich jede freie Minute genutzt, Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um dem Dichter zu seinem Recht zu verhelfen. Und er hat es bekommen. Bis an sein Lebensende wird ihm jetzt der Betrag gezahlt, den ihm der Onkel ausgesetzt hat.«

»Ich hoffe, Herr Heine weiß Ihren Einsatz zu schätzen«, warf sie ein und Lassalle entgegnete bescheiden: »Ich habe nur getan, was in mir angelegt ist. Unrecht vertrage ich nicht. Wo ich darauf stoße, gebe ich nicht eher Ruhe, bis es beseitigt ist. Ihnen mag das zufällig erscheinen, verehrte Gräfin, aber da unsere heutige Welt einem organisierten Räuberzustand gleicht, ist der Kampf gegen Unrecht eine Notwendigkeit. Das hört sich zwar sehr theoretisch an, aber allein was mein Vater erlebt, der jetzt in Breslau ein Handelshaus aufbaut, genügt mir, um zu einer solchen Verallgemeinerung zu kommen. Und Sie wissen ja, die Praxis ist das Kriterium der Wahrheit.«

Sophie war verblüfft und zugegebenermaßen auch beeindruckt. Herr Lassalle wusste sich auszudrücken. Auf jeden Fall gehörte er nicht zu denen, die sich durch die Salons faselten. So was merkte sie sofort. Der Ton von Angebern, Wichtigtuern und derlei Spreizfüßen war ihr vertraut. Bei ihm spürte sie, dass hinter den Worten eine Überzeugung steckte. Vielleicht war doch alles eine Frage des Willens. Egal wie – der Bursche hatte Schneid und zur Jeunesse dorée ließ er sich ganz gewiss nicht zählen. Sie trank ihm zu, er erhob gleichfalls sein Glas und betonte voller Überschwang, wie froh er war, sich in Berlin niedergelassen zu haben, denn jetzt war er dabei, die Gelehrtenlaufbahn einzuschlagen und in Kürze als Privatdozent zu habilitieren.

Die Überraschung war so groß, dass Sophie beinahe das Glas aus der Hand gefallen wäre. Sie hatte ihn wohl falsch eingeschätzt. Von wegen Schwarmkopf! Wo andere noch vor dem Examen zitterten, steuerte er schon auf eine Professur zu. Das klang zielstrebig, klang ehrgeizig und nicht im Geringsten neben der Spur. Und doch schien ihr alles so ungewöhnlich, dass sie einen Moment lang überlegte, ob dieser Herr Lassalle genial war oder nur leicht zum Größenwahn tendierte. Um ihre Eindrücke zu ordnen, bat sie nach nebenan ins Lesekabinett, wo bequeme Fauteuils standen, in denen sich die Strapazen weiterer Überraschungen leichter aushielten ließen. Sophie holte zwei Edelholzkistchen, bot ihm eine helle Havanna an und nahm sich eine mildere Brazil. Schon lange hatte sie nicht mehr mit so viel Behagen geraucht. Auch Herr Lassalle genoss sichtlich Zug für Zug, lehnte sich entspannt in den Sessel zurück und sprach über seine Studien zu Heraklit, sprach über den Logos, das große Weltgesetz, das alles durchdrang und dass man die Gegensätze als eine Einheit begreifen musste, dass wir aufsteigen in die Tiefe und hinabfallen in die Höhe, erklärte, wie das mit dem Panta rhei gemeint war, kam auf die unaufhörliche Bewegung, das ewige Fließen, das ewige Werden und auf einmal hatte sie das Gefühl, als würde er sie Wort für Wort zu sich heranziehen. Sie hörte gebannt zu, er hielt sie in Atem und sie vergaß, dass dieser junge Mann eigentlich ihr Sohn hätte sein können. Irgendwie stand er jenseits der Jahre und verströmte ein so altersloses Air, dass alles in ihr sich zu ihm hinverwandelte. Doch mittendrin brach er ab und sagte vergnügt: »Genug vom Urstoff. Sie sollten nur wissen, mit welcher Materie ich befasst bin. Reichtum und Macht bedeuten mir nichts. Das eine ist errafft und das andere ergaunert. Kein Mensch von Vernunft kann davor Respekt haben. Wenn Sie mir nicht glauben wollen, bleibt nur der praktische Beweis: Lernen Sie mich kennen! Es lohnt sich«, fügte er scherzend hinzu und sie entgegnete amüsiert: »An mangelndem Selbstbewusstsein jedenfalls leiden Sie nicht.«

Auf einmal ging so ein lockeres Geplänkel zwischen ihnen hin und her, dass sie meinte, mit diesem Mann schon seit Jahren in einem vertrauten Verhältnis zu stehen und einen guten alten Bekannten vor sich zu haben. Sie wollte die Atmosphäre des Abends nicht zerstören, aber sie war sich sicher, dass der teure Varnhagen seinem Begleiter schon so etliches über ihre persönliche Angelegenheit hingeflüstert hatte und darum fand sie es besser, Herrn Lassalle selber etwas darüber zu sagen, bevor er noch mehr von anderen hörte. Außerdem sagte sie sich, wem in diesem Alter eine so steile Universitätskarriere bevorstand, dem konnte es ohnehin nicht schaden, wenn er mal erfuhr, wie es in der Praxis wirklich zuging. Sie hatte genug Stoff für das Kriterium der Wahrheit und in einem Atemzug rollte sie ihm den ganzen Ballen aus.

Das konnte er sich doch gar nicht vorstellen! Noch keine 17, da lag schon ihr Ehevertrag unterschrieben auf dem Tisch. Sophie von Hatzfeldt, Tochter des Fürsten von Hatzfeldt, musste ihren Cousin Graf Edmund von Hatzfeldt heiraten. Fürstlicher Besitz wurde aufgestockt mit gräflichem Besitz. Die Güter ihrer Linie sollten vermählt werden mit den Gütern seiner Linie. Hatzfeldt-Schönstein heiratete Hatzfeldt-Wildenburg. Eine Gütertrauung, was sonst. Drei Kinder von ihm, doch Edmund hatte von Anfang an andere Frauen. Er immer auf seinen Schlössern und sie ständig auf Reisen, um den Damen seiner Wahl nicht im Wege zu stehen. Mit vielem hätte sie sich arrangieren können, aber er tat so, als wäre alles seins, als könnte er über alles nach Belieben verfügen. Die Kinder sollten ihm allein gehören, natürlich auch das Vermögen der Ehefrau, weil er davon ausging, auch das stand ihm zu. Zwei der Kinder hatte er ihr schon abspenstig gemacht. Ihrem ältesten Sohn Alfred hatte er bereits schon jetzt die Majorate vererbt und ihn damit auf seine Seite gezogen. Ihre Tochter Melanie hatte er hinter ihrem Rücken in ein Kloster nach Wien gebracht und jeden Umgang mit der Mutter verboten, weil selbstverständlich nur der Herr Vater wusste, was seiner Tochter guttat und nur er allein über ihre Zukunft zu bestimmen hatte. Blieb noch Paul, der wegen eines ärztlichen Attestes mütterlicher Pflege bedurfte und darum bei ihr lebte, doch den wollte Edmund jetzt auch noch zu sich holen und für sich alleine haben. Aber Paul ließ sie sich nicht nehmen. Vorsichtshalber trug sie ständig eine Pistole in der Tasche, weil er schon einmal versucht hatte, ihr den Sohn zu entführen. Das wäre so nach seiner Art gewesen: ihr die Kinder wegnehmen, das Vermögen der Ehefrau einbehalten und sie anschließend in die Wüste schicken. Und was hieß Wüste! Am besten gleich auf den Friedhof. Ihr Bruder, Fürst Hermann, hatte vor kurzem dem König geschrieben, dass er ab sofort seine Schwester unter seinen Schutz stellen müsse, damit sie nicht länger der Willkür ihres Ehemannes ausgeliefert war. So standen die Dinge. Das war kein Leben, das war die Hölle.

Eigentlich hatte sie gehofft, Herr Lassalle würde sie bedauern und mit warmen philosophischen Worten Trost spenden, aber er verharrte einen Augenblick reglos im Sessel, als müsste das Echo ihrer Worte in ihm abklingen, dann sprang er auf und lief unruhig im Kabinett umher. »Gnädigste Gräfin, vertrauen Sie mir. Ich bin zwar kein Jurist, aber für die Gerechtigkeit arbeite ich mich in die komplizierteste Materie ein. In spätestens einem Jahr sind Sie frei von dieser unwürdigen Fessel.« Plötzlich blieb er vor ihr stehen, betrachtete sie lange und wie von ferne, denn er fürchtete, sie könnte sein Herz hämmern hören. Eigentlich hätte er ihr gestehen müssen, dass er sich in sie verliebt hatte. So sehr, dass er sich keinen Augenblick mehr ohne sie denken konnte. Aber er scheute sich, dies jetzt in einer solchen Situation auszusprechen. Am Ende geriet er gar noch in einen schwärmerischen Konfirmandenton und erntete nichts als ein mildtätiges Lächeln, wie es einem Novizen gebührte, den man nicht ernst nahm. Nein, es war glaubwürdiger, sich ihr nicht mit Worten, sondern mit der Tat zu erklären. Nur mit der Tat konnte er beweisen, was er für sie empfand und darum sagte er leise, fast hingebungsvoll: »Was auch kommt – für Sie kämpfe ich wie um mein Leben.«

Sie hatte ja schon manches Kompliment im Laufe ihres Lebens gehört und die meisten davon waren eh nur Teil des guten Tons und höflicher Schmus, doch ihm glaubte sie. Die ganze Nacht hätte sie mit Herrn Lassalle hier sitzen mögen, reden und rauchen, rauchen und reden, denn jetzt gab es jemanden, der sie verstand. Mehr noch – den ihre Lage empörte.

Das Gerücht, Franz Liszt sei in Berlin und würde am Abend im Audimax für Studenten ein Konzert geben, versetzte Clara in ein solches Fieber, dass sie alles stehen und liegen ließ, ihr elegantestes Straßenkostüm anzog, sich in die Kutsche warf und die Schwester zu einem Spaziergang Unter den Linden abholte. Zwar wusste Clara, dass es keine Karten mehr geben würde, aber allein schon die Vorstellung, sie könnte Liszt in die Universität eilen sehen, für Augenblicke ihrem Abgott ganz nahe sein, war berauschend. Keiner spielte den Mephistowalzer wie er, keiner schlug so ekstatisch in die Tasten. Sophie kannte Claras Schwärmerei für Liszt, dem sie schon bis nach Paris ins Konzert nachgereist war. Sie sah, dass sie sich ihre teuersten Korallen-Kameen ins Haar gesteckt hatte und so voller Ungeduld war, dass sie auf der Stelle ins Ankleidezimmer eilte. Augenblicke später stand Sophie in ihrer neuen Promenadenrobe vor dem Spiegel – der Rock mit acht geglöckelten Volants, der große taftgefütterte Reisstrohhut mit Muskatrosen –, fand alles ein bisschen zu mondän, was zu Düsseldorf besser gepasst hätte, wollte aber Clara nicht länger warten lassen und begleitete sie Unter die Linden.

Auch diesmal zog alles, was Rang und Namen hatte, den Hut vor den schönen Gräfinnen, doch Clara behielt nur den Eingang der Universität im Auge, durch den Liszt kommen musste. Sie flanierten zwischen Alma Mater und Zeughaus und Claras Nervosität stieg so sehr, dass sie nicht einmal der kurzen Unterhaltung mit Professor Dieffenbach folgen wollte. Der Gott der Chirurgie erkundigte sich bei Sophie in aller Höflichkeit nach dem werten Befinden von Graf Paul, aber Clara drängte weiter. Weil sich auch in der nächsten Stunde vor der Universität so gar nichts tat, fragte sie sich im Stillen, was es mit dem Gerücht auf sich hatte, hielt aber trotzdem aus und bemerkte so ganz nebenbei, dass sie gestern unverhofften Besuch hatte. »Dein Sohn war bei mir. Er kam aus Wien von seiner Schwester und hat eigens den Weg über Berlin genommen, um mich zu besuchen. Alfred sieht glänzend aus. Eine elegante Erscheinung, gesprächig, gescheit – einfach beeindruckend. Ich wollte mit ihm zu dir kommen, aber er hat seinem Vater hoch und heilig versprechen müssen, jeden Kontakt mit dir zu meiden. Hält er sich nicht daran, wird er enterbt.«

Sophie hatte Mühe, das Gleichmaß ihrer Schritte zu halten. Auf einmal begann ihre Haut am Hals und den Armen so heftig zu jucken, dass sie meinte, jeden Moment mit Pusteln übersät zu werden. Gesichtsrose – das fehlte noch! Am Ende gar die Krätze! Nein, so konnte es nicht weitergehen. Edmund heckte immer neue Schikanen gegen sie aus und sie sollte das alles ergebenst hinnehmen. Kusch und frommbrav. Ein kreuzdummes Ehehuhn. Der Sohn durfte gerade noch zur Tante, aber hatte jede Begegnung mit der Mutter strikt zu meiden. Zur Belohnung hatte der gütige Papa ihn schon jetzt mit einem komfortablen Besitz ausgestattet und vorsorglich mit so viel Geld zugeschüttet, dass er gar keinen eigenen Weg mehr gehen konnte.

»Vater und Sohn scheinen ein Herz und eine Seele zu sein«, fügte Clara hinzu. »Edmund fährt mit ihm jedes Jahr nach London zum Pferderennen und zur Hofreitschule nach Wien und hat ihm jetzt sogar ein großes Gestüt geschenkt. Hier haben sich zwei Pferdenarren gefunden. Aber er sorgt bei seinem Liebling sogar fürs Musische. Alfred bekommt jetzt einen exzellenten Tanzunterricht. Er wird perfekt präpariert für die große Welt. Übrigens holen sie auch dieses Weihnachten Melanie nach Hause und Alfred will nur noch eins: dass auch Paul endlich zu seinem Vater kommt und die Geschwister wieder beisammen sind.«

In Claras Stimme lag plötzlich so ein stiller Unterton des Verständnisses, als wollte sie sagen: Wer so viel für seinen Sohn tut, kann kein so schlechter Mensch nicht sein. »Ein Elend, dass du mit Edmund nicht kannst«, meinte Clara, »aber seine Kinder liebt er.«

Sophie ärgerte sich, wie naiv die Schwester die Dinge sah. Statt zu begreifen, dass Edmund die Kinder gezielt gegen sie aufhetzte und nur solche Lehrer für Alfred bezahlte, die sie gehörig durch den Dreck zogen, säuselte sie wohlwollend vor sich hin. Und nun sollte die bestochene Bande ihr auch noch Paul abspenstig machen. Edmund mochte sie ja hassen wie die Pest, aber dass er in seinen Hass die Kinder einbezog und weder Kosten noch Mühen scheute, um sie wie Geschütze gegen sie ins Feld zu führen, das war nicht von dieser Welt. Doch Sophie wollte jetzt mit dieser ganzen Misere der Schwester nicht die schöne Stimmung verderben. Vielmehr war sie im Stillen fast froh, dass Clara sich als Vermittlerin sah und Sophie auf diese Weise überhaupt etwas von ihrem ältesten Sohn erfuhr. Immerhin: Alfred wusste offenbar zu beeindrucken und war mit 20 schon ein reicher Erbe. Sie wollte mehr von ihm hören, interessierte sich für jedes Detail, doch plötzlich sah Clara, dass vor der Universität mehrere Wagen hielten, ein Auflauf entstand und die Ersten wie wild zum Eingang drängten. Sie war sich ganz sicher, jeden Moment Franz Liszt zu Gesicht zu bekommen und schien so aufgeregt, dass sie beinah zu atmen vergaß. Einen Augenblick überlegte Sophie, ob sie aus Fürsorge die Schwester weiter begleiten oder sich lieber von ihr verabschieden sollte, damit sie ohne Ablenkung alle Sinne auf ihren Titan konzentrieren konnte, doch da war Clara schon in der Menge verschwunden. Sophie beneidete sie darum, zu so viel Begeisterung fähig zu sein. Sie dagegen konnte tun und lassen was sie wollte, sich zu den schönsten Vorstellungen aufschwingen und die edelsten Gedanken haben – bei ihr endete immer alles in diesem Ehemist. Immer mit der Seele im Morast.

Auf Clara zu warten, fand sie sinnlos, wollte aber auch nicht nach Hause, sondern noch ein bisschen die Abendstimmung Unter den Linden genießen, schlenderte zum Pariser Platz, ließ all die Weltflaneure und die geputzten Damen an sich vorüberziehen und plötzlich dachte sie an Herrn Lassalle. Selten war sie von einem Mann derart überrascht worden. Als sie an die Kleine Kirchgasse kam, zögerte sie einen Augenblick, verließ den Lindenboulevard und fand, es war eine gute Gelegenheit, einmal so ganz nebenher, wie im zufälligen Vorübergehen bei ihm vorbeizuschauen.

Doch dann hatte sie alle Mühe, ihr stilles Entsetzen zu verbergen. Dass in dieser Gasse die Miete nicht in Louisdors bezahlt werden musste, wusste jeder Straßenjunge und an ein möbliertes Zimmer im Parterre konnte man keine Ansprüche stellen. Chambre garni war chambre garni. Aber so viel Armut hatte sie nicht erwartet. Ein uraltes Schreibpult, keine Bilder, keine Regale, die Bücher stapelweise auf den rohen Dielen, der brüchige Holztisch voller Zeitungen, ein paar wacklige Stühle und ein ausgedientes Kanapee – sie mochte sich gar nicht weiter umschauen. Der Jungakademiker wohnte nicht, er hauste.

Lassalle strahlte vor Freude über ihren Besuch, doch ein Blick genügte, um ihr anzusehen, was sie dachte. »Erschrecken Sie nicht, gnädigste Gräfin, ich bin zwar arm, aber ich habe Verstand.« Er stellte ihr seine beiden Freunde vor: Dr. Arnold Mendelssohn, Sinnsucher und Arzt ohne Praxis und Alexander Oppenheim, Referendar und Kenner der Höhen und Tiefen. Ehe sie sich versah, standen auf einmal Gläser und eine Flasche Champagner auf dem Tisch und Lassalle trank auf die Anwesenheit Ihrer Hochgeboren. Sophie fragte Dr. Mendelssohn, ob er mit dem Philosophen verwandt sei und er entgegnete in einem Ton, als könnte er diese Frage nicht mehr hören: »Ja, Moses Mendelssohn war mein Großvater und um es gleich noch zu sagen, Mendelssohn-Bartholdy ist mein Neffe und mein Onkel ist der Seniorchef des Bankhauses. Mit ihm endet der Geist in unserer Familie. Er schachert von morgens bis abends, steht ganz unter der Knechtschaft des Mammon und möchte mir vorschreiben, wie ich zu denken habe.«

Oppenheim sprang ihm bei, denn auch er war auf seine Bankhausverwandtschaft schlecht zu sprechen, weil sie nichts anderes konnte, als ihren Kopf mit der toten Materie Geld zu füllen und alles Übrige für gering erachtete. Glücklicherweise erholte er sich davon jedes Mal bei seinem Freund Lassalle, der sich auf die wirkliche Welt verstand, trank auf Fernando, den Meister über die Geister, den eingeborenen Sohn seines Herrn, Vater Hegel und die Runde wurde immer heiterer. »Eine echte Denksportaufgabe«, warf Mendelssohn ein: »Wenn du 6 Hengste zahlen kannst, sind ihre Kräfte dann die deinen? Niemand, nur wir drei kennen die Lösung.«

Waren es Logenbrüder, Rabulisten oder junge Empörer – Sophie mochte jetzt nicht darüber rätseln. Alle sprachen durcheinander. Sie wusste nicht, wem sie zuerst zuhören sollte und konnte gar nicht so schnell denken wie hier gesprochen wurde. Die Worte flogen wie Federbälle hin und her und sie erfuhr so nebenbei, dass Lassalle an einer Philosophie des Geistes arbeitete und gerade ein Kriegsmanifest an die Welt verfasst hatte. Oppenheim wollte Ihrer Hochgeboren ein paar flammende Passagen daraus vorlesen, doch das jetzt auch noch zu hören, war ihr zu viel. Am Ende wurde sie gar noch in eine hitzige Debatte verwickelt und das mochte sie sich gern ersparen. Unter dem Vorwand, noch eine anderweitige Verpflichtung zu haben, verließ sie das muntere Philosophentrio.

Nächtelang fand sie keinen Schlaf. Die Lotterstube ging ihr nicht aus dem Sinn. Arm wie eine Kirchenmaus, aber Champagner trinken! Und so einer wollte sie retten! Alles war eben gutgemeint und der Vorsatz eines Enthusiasten. Sie zweifelte nicht, dass der Jungakademicus Verstand in Hülle und Fülle besaß, aber was nützte das? Er war unbekannt. Er hatte keinen Namen. Edmund amüsierte sich doch bis ins Mark, wenn sie einen wie ihn zu ihrer Verteidigung ins Feld führte. Vor allem wenn er dann auch noch mit der Gerechtigkeit kam. Für Edmund das reine Hirngespinst, die Lachnummer pur. Nein, Herr Lassalle kannte die Tricks der Anwälte nicht. Denen ging es doch nicht um Gerechtigkeit, sondern nur um das Honorar. Die drehten und wendeten die Paragraphen nach allen Seiten so geschickt hin und her, dass sie ihm mit jedem Schriftsatz überlegen waren. Je höher Edmund sie bezahlte, umso größer war ihr Eifer, jedes klar gedachte, vernünftige Argument zu vernebeln. Ein so edel gesonnener junger Mensch wie dieser Lassalle war den ausgebufften Rechtsjongleuren doch gar nicht gewachsen. Und am Ende stand sie als die Blamierte da. Ein Gespött für den ganzen Adel.

Ruhelos wälzte sie sich von einer Seite auf die andere, hoffte auf den Schlaf, lauerte, zählte, reihte sinnlose Sätze aneinander, die Glieder wurden zwar schwer, aber der Kopf immer wacher – es war eine Tortur. Sie sah, was auf sie zukam und sah, was hinter ihr lag. Doch dann dachte sie, dass noch keinen ihre Situation so empört hatte wie Herrn Lassalle. Noch niemand hatte ihr so beschwörend gesagt, dass er für sie wie um sein Leben kämpfen wollte. Dazu dieser Blick, dieses Feuer in seinen Augen, das war kein Geflunker, das war echt. Papperlapapp hörte sich anders an. Arm oder nicht arm, Geld oder kein Geld – in seiner Empörung lag Pulver. Zumindest etwas Unberechenbares und es musste mit dem Teufel zugehen, wenn Empörung kein verlässlicher Antrieb zum Handeln war. Außerdem besaß er das jugendliche Privileg, frech zu sein, war in allem unbefangen und ganz ohne Scheu, was ihr im Stillen imponierte. Ja, seine Art gefiel ihr. Vor allem brauchte er keinerlei Rücksicht zu nehmen, denn er hatte nichts zu verlieren. Kein Amt, kein Ansehen, kein Rang, kein Besitz – nichts. Null. Das konnte von Vorteil sein. Vielleicht lag darin sogar eine Chance. Auf jeden Fall ärgerte sich Edmund grün und blau, wenn sie ihm so einen Niemand gegenüberstellte. Und was ihn garantiert am meisten fuchste – noch dazu einen, der nicht den geringsten Respekt vor einem Goldbarren hatte. Das überwand er nicht. So was war er nicht gewohnt. Das warf ihn um. Besser ging es doch nicht. Jedenfalls hatte sie bislang keinen getroffen, der sich so vehement für sie ins Zeug legen wollte. Über die Beweggründe von Herrn Lassalle wollte sie jetzt nicht nachdenken. War es Verehrung, Entflammtsein, Gerechtigkeitssinn, kleiner oder großer Wahn – sie fühlte, er stand auf ihrer Seite und ihr Gefühl hatte sie noch nie getäuscht. Und die, die ihr jetzt geholfen hätten, gab es nicht mehr. Die Mutter tot, der Vater tot, zwei ihrer liebsten Schwestern tot und vom Rest der Geschwister war nichts zu erwarten. Wenn, dann höchstens von Clara. Nein, außer Lassalle war keiner für sie da. Er war der Einzige. Ein Niemand, jawohl, aber einer mit Biss.

Auch nach der dritten Elendsnacht zwang sie sich morgens aus dem Bett, taumelte in den Tag, fühlte sich zermürbt, ausgezehrt und antriebslos, nahm ein paar Tropfen Belladonna, tunkte ein Stück Brot in Essig, kaute es langsam, um die Müdigkeit zu überwinden und fand alles nur noch scheußlich: den Kaffee, das Wetter, das Leben, die Welt – alles, einfach alles. Doch sie wollte sich vor ihrem Sohn und seinen Lehrern nichts anmerken lassen, ging wie immer ins Toilettezimmer, wusch sich mit Honigseife, schminkte sich, steckte sich ihre Ohrperlen an, trug zum großen Negligé ihre roten Saffianpantoffeln, fand Schritt um Schritt zu ihrer gewohnten Erscheinung zurück und vergaß die durchwachte Nacht. Sie gab ihrer Magd wie immer die Einkäufe in Auftrag, sah die Post durch und fand obenauf einen Brief, der soeben mit Expressboten gekommen war. Edmund ließ ihr durch seinen Domänendirektor Wachter mitteilen, dass er sich derzeit auf Schloss Muskau aufhalte und seinen Sohn zu sehen wünsche. Er bat sie, mit Paul am Wochenende zu kommen. Das Hotel in Dresden war bereits reserviert und von dort wurden sie dann abgeholt. Sie fand, es war der Gipfel, dass der Herr Gemahl mit ihr nur noch brieflich über seinen Domänendirektor verkehrte und sie keiner persönlichen Zeile mehr für wert erachtete, sondern ganz offiziell unter seine Geschäftssachen rechnete. Womöglich trieb er es noch so weit, dass sie sich den Befehlen eines Stallknechts zu fügen hatte. Ihm war alles zuzutrauen. Sollte der große Züchter das Ziel einer erfolgreichen Stutenausbildung in Rittigkeit und Gehorsam sehen – wenn er meinte, das auf sie übertragen zu können, lag er mehr als daneben und war grundfalsch gepolt. Noch waren sie verheiratet und lebten in Gütergemeinschaft, Einnahmen und Nutzungsrechte gehörten ihnen gemeinsam. Nur das Weisungsrecht gegenüber seinen Beamten und Verwaltern besaß er allein. Ob sie wollte oder nicht – dem musste sie sich fügen. Aber dass Edmund überhaupt ein Zeichen von sich gab, fand sie dann doch überraschend. Vermutlich wollte er ihr nun endlich etwas über den Kauf des Parks mitteilen. Wenn sie erst einmal mit ihm im Gespräch war, ließen sich gewiss auch die offenen Fragen klären, vor allem wie hoch der Anteil ihres eigenen Vermögens war, der in dem Kaufpreis steckte. Und das Recht, seinen Sohn zu sehen, konnte sie ihm nicht verweigern, umso mehr, da sie ihm zeigen wollte, dass kein Elternteil einen alleinigen Anspruch auf ein Kind erheben durfte, so wie er es ihr gegenüber mit Alfred und Melanie praktizierte. Sie ließ die Koffer packen und fuhr gleich am nächsten Morgen mit Paul zu seinem Vater.

Das Empfangsmenü im Hotel war prächtig und schien ihr ein gutes Vorzeichen zu sein. Stunden später fuhr bereits Edmunds Wagen vor. Paul freute sich, seinen Vater zu begrüßen und war enttäuscht, nur den Domänendirektor anzutreffen. Wachter machte keine Anstalten, Sophie in Edmunds Wagen zu bitten, sondern ließ sie wissen, dass es der Wunsch Seiner Hochgeboren sei, Paul allein zu empfangen und sie während dieser Zeit im Hotel zu warten hatte. Sophie kümmerte sich nicht darum, wollte trotzdem zu ihrem Sohn in den Wagen steigen, aber Wachter ließ es nicht zu. Sich mit ihm anzulegen, war unter ihrer Würde und hatte ohnehin keinen Sinn, doch auf einmal stieg ein Misstrauen auf, denn sie glaubte, dass sich Edmund eine neue Gemeinheit gegen sie ausgedacht hatte und hier womöglich etwas hinter ihrem Rücken inszeniert werden sollte. Kurz bevor der Wagen abfuhr, instruierte sie Paul, dass er nur zu seinem Vater und auf keinen Fall zu einem Fremden gebracht werden durfte, ließ selber sofort anspannen und fuhr Edmunds Wagen zur Sicherheit hinterher, um Paul bis zum Schloss im Blick zu behalten. Erst als sie sah, dass Edmund tatsächlich seinen Sohn am Tor in Empfang nahm, war sie beruhigt.

Sophie stieg aus der Kutsche und nutzte die Gelegenheit, sich einmal im Park umzuschauen. Bislang hatte sie keine Vorstellung von diesem Muskau und wusste nur, dass Varnhagen von Fürst Pückler als einem Erdbändiger schwärmte, der eine Sandwüste in ein Paradies verwandelt hatte. Sie musste ihm recht geben. Wohin sie auch schaute, die Bäume waren so gepflanzt, dass sie dem Blick immer eine Schneise ins Offene ließen und der Eindruck entstand, als würden sich überall neue Aussichten auftun. Alles kam ihr groß und weit vor, riesige Flächen, schier endlose Wiesen und auf einmal sah sie, dass es das ideale Terrain für Edmunds Leidenschaft war. Hier gab es genug Platz, um ein Gestüt nach dem anderen anzulegen, dazu die allerprächtigsten Pferdeweiden, umzäunt von den modernsten Ställen, selbstverständlich mit gewölbten Decken, hoch und hell, damit die Rösser nicht im Dunkeln standen und scheu wurden und natürlich blaue Fenster, um sie vor den bösen Fliegen zu schützen; hier war genügend Platz für Traineranstalten und Zuchtvereine und je mehr sie daran dachte, desto mehr schwand ihr Blick für die kunstvolle Parkanlage und alles stank nur noch nach Gaul. Sie war sich sicher, dass Edmund hier auch noch den österreichischen Rinderschlag, das Kärntner Blondvieh, ansiedelte, weil es für seine guten Zucht- und Mastleistungen bekannt war und hohe Gewinne versprach. Für Goldgruben hatte er ja immer ein Gespür.

Unerwartet stand ein Livreebedienter vor ihr, kam im Auftrag des Herrn Grafen und bat sie höflich, den Park zu verlassen. »Seine Erlaucht wünschen keine Unruhe.«

Noch ehe sie etwas erwidern konnte, begleitete er sie zur Kutsche, wartete, bis sie den Park verlassen hatte und schloss dann das große schmiedeeiserne Tor. Sophie zwang sich, keinerlei Aufregung zu zeigen, gelassen zu bleiben und gab dem Kutscher ein Zeichen, abzufahren.

Die elende Holperstrecke schien kein Ende zu nehmen. Sie wollte von der Landschaft nichts mehr sehen, zog die Gardinen zu, lehnte sich in die Polster zurück und stellte sich vor, wie schön ihr Leben hätte sein können, wenn sie mit dem richtigen Mann verheiratet gewesen wäre. Es musste ja nicht die allesverzehrende große Liebe sein, ein halbwegs zufriedenes Miteinander hätte schon genügt, aber nicht einmal dazu war es gekommen. Bestimmt hatte Edmund damals auch keiner gefragt, ob er sie heiraten wollte. Er war 24, da wurde es eben höchste Zeit. Pflichtgemäß hatte er seine Nachkommen gezeugt und sich danach ins Vergnügen gestürzt. Sie brauchte die Frauen, mit denen er umging, gar nicht sehen, sie konnte sie spüren. Denn kaum hatte er ein neues Verhältnis, begann er sie zu mindern. An allem hatte er etwas auszusetzen. Wartete sie auf ihn, bis er in den frühen Morgenstunden nach Hause kam, verbat er sich jegliche Kontrolle und raunzte sie an. Ging sie neben ihm, watschelte sie wie eine Ente. Saß sie am Tisch, sprach sie zu laut. Lachte sie, fehlte es ihr an gutem Benehmen. Antwortete sie nicht gleich, dann hörte sie schwer. Jedes Kleid, das sie trug, hatte eine Krötenfarbe und ihre Frisur glich immer einem Wischmopp. In solchen Phasen war sein Einfallsreichtum unerschöpflich. Dann fehlte auch nie sein Lieblingsrüffel, der ihr wie eine vertraute Hausmusik im Ohr klang: Eine hässliche Frau von Fleisch und Bein ist mir lieber als eine tote Statue, auch wenn sie noch so schön ist.

Sie und eine tote Statue! Nicht mal einem Blinden wäre das eingefallen. Dreimal schon hatte sich Edmund mit der Syphilis infiziert. Als ob das nicht genügte. Sollte er es doch treiben, mit wem er wollte – Lust auf Ansteckung hatte sie nun wirklich nicht und sich vom Ehemann die Französische Krankheit zu holen, konnte niemand von ihr verlangen. Auf derlei Galanterie wollte sie gerne verzichten. Dann ertrug sie doch lieber seine reizenden Beschimpfungen: Sie war keine Ehefrau, sie war eine Frostbeule und glich immer mehr seiner Tante Berta, der alten Kartusche. Stinkhenne und blöde Fürstenschnepfe gehörten auch zum Refrain. Eigentlich hätte sie Mitleid mit ihm haben müssen, dass er so viel Zeit und Kraft aufbringen musste, um gegen sie anzuleben. Dabei hatten sie beide Vernunft genug und waren in dem herangereiften Alter, um eine verträgliche Lösung zu finden. Sie hätten achtungsvoll getrennt leben können, jeder an seinem Ort, so dass keiner dem anderen in die Quere kam. An Platz fehlte es ja nicht. Eine Wohnung auf Schloss Kalkum, eine Wohnung auf Schloss Crottorf, eine andere auf Schloss Schönstein, vom Haus in Düsseldorf ganz zu schweigen. Aber er wollte die Kinder in seiner Nähe haben und ohne die Mama ging das nun mal nicht. Doch kaum tauchte sie auf, wütete er sich an ihr ab. Vielleicht war das für ihn auch nur die Rache, dass er eine ungeliebte Frau heiraten musste. Sie wusste es nicht und wollte sich darüber auch keine Gedanken mehr machen. Ewig zu grübeln, weshalb er so war wie er war, brachte nichts, drückte bloß die Stimmung und ändern konnte sie ihn ohnehin nicht mehr. Nein, die schönste Umgebung und der herrlichste Prachtbesitz nützten nichts, wenn man mit dem falschen Mann verheiratet war.

Zu ihrer Überraschung brachte Edmund seinen Sohn persönlich ins Hotel zurück. Schon oben am Fenster sah sie, wie er mit Paul lachte und scherzte. Weil er ganz offensichtlich von seinem Jüngsten begeistert war, dachte sie, dass sein Herr Vater jetzt auch für sie ein paar Worte übrig haben würde und sich nun doch noch eine Gelegenheit ergab, Näheres über den Kauf des Muskauer Parks zu erfahren. Sie ging hinunter ins Foyer, doch als Edmund sie auf der Treppe kommen sah, verabschiedete er sich rasch von seinem Sohn und verließ das Hotel.

Paul war putzmunter. Auf der Heimfahrt erzählte er ihr, wie es beim Papa gewesen war. Er hatte mit ihm die Rennbahn und die Reitställe besucht, die Fasanerie und den Tempel. Auch das Bergwerk und das Observatorium fand er aufregend. Doch das Größte: der Papa hatte ihm ein Pferd geschenkt. Englisches Vollblut und noch sehr jung. »Es wird eigens für mich trainiert und ich durfte ihm sogar einen Namen geben. Ich habe es Paulus getauft. Wie Alfred besitze ich jetzt auch ein Leibreitpferd, das kein anderer benutzen darf. Da muss ich nun öfters kommen, sonst erkennt es mich ja gar nicht«, sagte Paul, aber dann hielt er ein und druckste so merkwürdig herum. Der Papa hatte ihm zwar streng verboten, darüber zu reden und er hatte ihm in die Hand versprochen, sich daran zu halten. »Aber schließlich bist du meine allerbeste Mama, vor der ich kein Geheimnis haben will und darum muss ich es dir sagen: Die Meyendorf saß immer mit am Tisch. Und einmal, als sie von ganz viel Geld sprach und von einem Notar, schickte mich Papa zum Kutscher. Ich sollte nachsehen, ob er wieder faul in der Küche herumhockte, statt die Pferde zu füttern. Papa denkt wohl, ich bin blöd und merke nichts«, fügte Paul fast ein wenig beleidigt hinzu. Sophie nahm ihn in den Arm und vermied jedes weitere Nachfragen, um am Ende den Sohn nicht in noch größere Konflikte zu bringen. Aber jetzt stand für sie fest: Edmund brachte mit seinen Weibergeschichten ihre Kinder um eine gesicherte Existenz. Und wie es schien, war diese Meyendorf für ihn mehr als ein Alkovenabenteuer. Doch was er auch vorhatte – diesmal wollte sie nicht mehr tatenlos zusehen. Diesmal kam sie ihm in die Quere.

Unterdessen war Lassalle bereits tätig. Auf einem Empfang bei Alexander von Humboldt erfuhr er rein zufällig und so ganz nebenbei unter vorgehaltener Hand, dass der millionenschwere Hatzfeldt den Muskauer Park nur erworben hatte, um ihn mit höchstem Profit weiterzuverkaufen. Wie gemunkelt wurde, gab es schon erste Bewerber und das meiste sollte angeblich einer aus dem holländischen Königshaus geboten haben. Lassalle lauerte darauf, den Namen zu erfahren, achtete auf jede Silbe, jedes Zwischenwort, jede noch so kleine Bemerkung, da hörte er, wie einer neben ihm sagte: »Aber die richtige Gewinnerin ist die Meyendorf. Sie soll dem Hatzfeldt wohl einen satten Schenkungsvertrag abgeluchst haben. So kommt die Dame dann doch noch zu Vermögen.« Lassalle war alarmiert. Er dachte an die Gräfin. Allein die Vorstellung, in ihren Augen etwas zu sein, setzte ihn in Feuer und Flamme. Sie sollte sehen, dass auf ihn Verlass war und er ihr nicht zu viel versprochen hatte. Mochte sie auch von noch so vielen Tagesschwätzern umgeben sein – er war von anderer Natur. Hatte ihn eine Leidenschaft gepackt, war er imstande, die Welt aus den Angeln zu heben. Ihr diesen Beweis zu erbringen, konnte er kaum erwarten. Für sie machte er alles möglich und scheute weder Zeit noch Mühe, damit sie endlich wieder zu einem freien Leben kam. Er, kein anderer trug Sorge dafür.

Noch in derselben Nacht schrieb er seinem Vater und bat um Reisegeld für einen dringend notwendigen Archivaufenthalt. Zwar erfuhr er, dass die Gräfin sich momentan nicht in Berlin befand, wollte aber keinen Tag länger warten, denn er wusste, er musste handeln. Begleitet von seinen beiden Freunden fuhr er nach Muskau, mit dem Ziel, den Weiterverkauf zu verhindern, denn er zweifelte nicht, dass Graf Hatzfeldt auch mit dem Geld seiner Frau den Muskauer Park erworben hatte und seine Mätresse großzügig ausstattete. Das durfte nicht passieren. In solchen Situationen als Erstes zu erkunden, was so in der Luft lag, war für ihn Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Handeln und er traute sich zu, vor Ort alles Wichtige und Nötige in Erfahrung zu bringen.