Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Les Éditions La Grande Vague

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

1918. Le lieutenant Camille Loucet est piégé dans l’enfer des tranchées avec ses hommes. Dans l’horreur des combats, il découvre parmi les cadavres semés par la guerre des corps étonnamment mutilés et frappés d’un étrange symbole sur la nuque. Est-ce une marque ? Un sceau ? Quelle était sa signification? Des questions qui demeureront en lui, sans réponse. La guerre est terminée, et Loucet est devenu inspecteur d’académie adjoint. Un jour, il est envoyé inspecter un pensionnat pour jeunes garçons, perdu dans une forêt des Ardennes, non loin des tranchées où il a jadis combattu. Mais, il découvre par hasard sur le bureau du directeur une feuille contenant le fameux symbole. Dès lors, son inspection va prendre un tournant inattendu.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Cédric Plouvier est professeur et historien. Passionné dès sa plus tendre enfance par la science-fiction, le fantastique et l'horreur, il se lance dans la littérature avec une imagination sans faille. Récemment comparé par plusieurs blogueurs littéraires.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 381

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

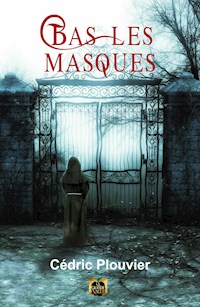

Cédric Plouvier

Bas les masques

Roman

Du même auteur

Les monstres n’existent pas

Cet ouvrage a été composé et imprimé en France par les

Éditions La Grande Vague

Site : www.editions-lagrandevague.fr

3 Allée des Coteaux, 64340 Boucau

Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle réservés pour tous pays.

ISBN numérique : 978-2-38460-019-9

Dépôt légal : Mai 2022

Les Éditions La Grande Vague, 2022

Toute ressemblance avec des personnages fictifs, des personnes ou évènements existants ou ayant existé, est purement fortuite.

Ce récit est une fiction qui prend parfois volontairement ses distances avec la réalité historique.

Chapitre I

J’étais dans un trou.

Cela faisait bien trois heures que je n’avais pas bougé, attendant sur place qu’ils se décident enfin à sortir. Mais tout ce que j’entendais, c’était le bruit des canons qui ne parvenait pourtant pas à briser l’atmosphère dense sévissant en ces lieux. Ils hurlaient comme à leur habitude, jour et nuit. « C’était le rire du diable caché derrière la ligne d’horizon ! » prétendaient certains de mes hommes. Toutefois, avec le temps, on avait fini par s’y habituer. Dans ce paysage de désolation s’étendant à perte de vue et dont l’artillerie s’accommodait si bien, c’était devenu notre normalité et il arrivait qu’on oublie ce qu’elle signifiait réellement.

Car même en enfer, il existait une routine.

En cette fin juin 1918, dans ce coin de l’Est de la France, la vie de soldat n’était guère plus facile que lors de ces quelques mois que j’avais passés sur la butte de Vauquois, à quelques dizaines de kilomètres de Verdun.

La situation était un peu différente à ce moment-là, car face à notre incapacité à faire fuir les Allemands, nous avions dû creuser d’étroites galeries au-dessous des lignes ennemies. Elles devaient nous conduire jusque sous leurs pieds afin d’y faire sauter des caisses d’explosifs. Les accidents demeuraient fréquents et il n’était pas rare que des hommes s’y fassent enterrer vivants ou qu’ils tombent sur des contre-mines leur explosant alors au visage. Ce n’était pas beau à voir lorsque les corps revenaient, tirés tant bien que mal par les rescapés ou une équipe spécialement constituée pour l’occasion. Beaucoup ne réapparaissaient jamais, car il nous était souvent impossible d’aller les chercher.

Ici, je me trouvais à nouveau enterré, mais cette fois-ci, les galeries n’avaient pas de voûte. Il s’agissait de longues saignées de plusieurs centaines de mètres.

Cela pouvait représenter, à première vue, une amélioration de nos conditions de vie et de travail, mais loin de là : ces tranchées étaient creusées en zigzags pour compliquer la tâche de l’artillerie ennemie et celle des mitrailleuses placées aux endroits les plus stratégiques. Ces précautions n’empêchaient pourtant pas les balles et les obus de nous frapper, que nous soyons ou non préparés à les affronter.

Au moins, sous la terre, nous étions protégés des tirs.

Encore une fois, devant nous, se dressait un plateau occupé par les Allemands.

En nous en rendant maîtres, nous pourrions permettre à notre armée de percer le front ennemi et de repartir à la conquête de la région.

En réalité, personne ici ne parlait de conquête, car il s’agissait bien de reprendre aux Boches ce qu’ils nous avaient dérobé grâce à leur puissance militaire et qu’ils occupaient, en gros, depuis août 1914. La modernisation était passée par là, touchant les armées, mais aussi les sociétés entières.

Nous l’avions connue également en France, à Épernay, la capitale du champagne, dans laquelle j’étais né et où j’avais vécu toute ma vie. L’âge moderne l’avait transformée, lui donnant une dimension régionale. Ce fut le rôle du chemin de fer d’abord, puis de l’installation de nouveaux régiments militaires après que les Prussiens eurent définitivement quitté les lieux en 1872. Enfin, la construction de la première usine électrique, voilà une quinzaine d’années, avait terminé de faire entrer notre ville dans le nouveau siècle.

Ce renouveau était dû à la politique du gouvernement et à l’industrialisation qui avait frappé de plein fouet le Nord et l’Est de la France. Le régime républicain, ayant succédé au Second Empire, avait mis du temps à s’installer dans les esprits et dans les cœurs, mais il me semblait qu’il s’était finalement renforcé au prix de quelques combats singuliers dont la presse et les bancs de l’Assemblée s’étaient fait l’écho. Je ne crois pas que cela ait changé le Français dans ses convictions les plus profondes et dans sa manière de concevoir le monde. Pourtant la République jouait, sans aucun doute, un rôle moteur dans la mise en place de cette modernité dont les dernières décennies nous avaient gratifiés.

Dès que j’en avais l’occasion, je répétais à mes hommes que si la République ne nous avait pas mis à l’abri de la guerre, elle nous avait appris à comprendre pourquoi nous nous battions. Nous ne le faisions pas que pour un territoire et ceux qui y vivaient, mais également pour un régime politique qui nous avait pour la première fois permis, à nous autres citoyens, de prendre en main notre destinée collective et notre liberté.

Et nous devions donc à cette nouvelle société libérale, ce sang et cette sueur que nous versions quotidiennement, dans la peur et la douleur. Il le fallait, pour que demain nous ne perdions pas pour toujours ce que nous avions si chèrement acquis.

Je sortis un peu la tête pour observer autour de moi et ne constatai rien à perte de vue, hormis les fils barbelés balafrant des hectares de terres ravagés par l’artillerie et d’où l’herbe avait depuis longtemps disparu.

Il ne s’agissait pas d’un désert, l’endroit étant peuplé de soldats, mais la mort y régnait en maîtresse et se disputait les cadavres à la boue. En revanche, les arbres avaient disparu et il était vain de rechercher leur ombre, sur les collines façonnées par la guerre. Quelques troncs dépassaient, que les explosions n’avaient pas encore déracinés. Leur bois trempé était devenu si mou que l’on n’aurait pu s’asseoir dessus sans risquer de tomber à la renverse.

Au-dessus de moi, le ciel était sombre, non parce que la pluie allait tomber, quoique cela ne m’aurait guère étonné, mais parce que la poussière et la fumée des obusiers l’avaient envahi et ne le lâchaient plus. Elles insufflaient à l’air une odeur tout à fait particulière qui ne me quitterait plus jamais. Elle piquait les yeux et la gorge mais nous étions obligés de la respirer. Elle envahissait les lieux, tenace et insidieuse, menaçant les hommes impuissants, de jour comme de nuit.

Plus loin, presque invisible d’ici, s’étendait la forêt des Ardennes.

Ses premiers arbres avaient depuis longtemps été écrasés par la violence des hommes, soit par le feu de leur artillerie, soit pour construire ces infernales galeries dans lesquelles nous étions enterrés. Lorsque nous regardions ces vastes étendues de bois se propageant au loin, d’un vert sombre bercé parfois de brouillard, nous finissions par croire que le monde civilisé avait complètement disparu.

Je jetai un œil sur ma gauche et j’observai la tranchée serpentant sur quelques dizaines de mètres devant moi, ainsi que quelques périscopes de fortune dépassant çà et là, parfois accompagnés d’un casque. Comme moi, mes hommes scrutaient l’horizon et les tranchées ennemies occupées par les Boches. Ils tentaient de les apercevoir alors que ces derniers se cachaient derrière tout ce qu’ils avaient pu amasser, comme nous, pour se protéger.

Nous étions loin de ces forteresses d’antan, se dressant de leurs lourdes pierres sur plusieurs mètres de haut, cependant ces murs se montraient fort utiles pour cacher des manœuvres et se protéger des balles perdues qui ne manquaient jamais de déchirer l’atmosphère.

Adossé à cette paroi terreuse, je pensais à ma jeunesse, à Épernay, au pied d’un plateau crayeux dans une vallée traversée par la Marne. Un paysage de vignes et de forêts flanqué d’un relief usé par l’érosion qui jamais ne cachait totalement l’horizon.

Ce n’était pas très loin d’ici mais pourtant si différent !

Mes parents travaillaient dans la vigne comme ouvriers agricoles et ils n’avaient jamais eu qu’un seul enfant. Ce n’était pas là leur volonté et ils avaient essayé d’en avoir d’autres, mais une sorte de malédiction familiale limitait les naissances. En tout cas, c’était ce que j’avais toujours entendu. J’étais donc devenu malgré moi le centre d’intérêt de mes proches, au point qu’une bonne partie d’entre eux plaçait en moi l’espoir de la prochaine génération.

L’enfant de famille populaire avait ainsi pu se tailler une place dans la société tout en faisant la fierté des siens. Chacun avait participé financièrement à mes études comme il le pouvait : j’avais suivi un parcours supérieur m’ayant conduit au métier de professeur, que j’exerçais encore avant la guerre, à un peu moins de quarante ans.

Dans mon quartier, nous n’étions pas nombreux dans ce cas. Peu d’entre nous avaient pu, ne serait-ce que quitter la ville, en fait.

Il y avait bien le fils du commerçant de la place, qui était devenu ingénieur, ainsi que celui des Brémont, un couple de riches vignerons, qui avait réussi dans les affaires, à Reims. Mais nous ne fréquentions guère ce genre de personnes, mes proches et moi. Du temps de ma jeunesse, nos amis étaient simples et abordables, et ils le restèrent par la suite.

Encore un regard au loin, à droite et à gauche.

Les Boches se montraient bien calmes et cela depuis trop longtemps. Ce n’était pas dans leur habitude et je les soupçonnais de préparer quelque chose.

Nous attendions tous le moment fatidique, dans la même angoisse que les jours précédents. Celui qui annonçait le réveil de l’enfer et de ses démons.

Nous redoutions que la violence se déchaîne, une fois de plus.

Rien ne m’avait préparé à cela. Je me rappelais avoir traversé les années avec insouciance, à l’ombre de toute cruauté, dans une vie où chaque jour laissait place à un autre, presque identique. Comme tous les gamins de mon âge, j’étais turbulent et la cour de récréation était la scène d’échanges souvent houleux. Quelques coups de poing et des insultes avaient jalonné mes années d’école, mais rien à voir avec la barbarie que je vivais ce jour-là, bien sûr.

La violence, je la considérais en fait comme quelque chose de subi, une force à laquelle on ne pouvait résister, soit parce qu’elle prenait le contrôle de nos gestes et de nos paroles, soit parce qu’on endurait alors la douleur que nous infligeait une force extérieure.

J’avais conscience du fait que les savants la considéraient comme l’expression d’une volonté dépassant un obstacle pour réaliser un désir et que pour eux, elle s’opposait donc par essence à toute forme d’ordre possible. Mais plus j’avais appris à connaître les gens, plus je m’interrogeais sur leur véritable nature : la violence était devenue si commune que l’on pouvait se demander si elle n’était pas en réalité nécessaire. C’était comme si, au contraire, elle permettait à notre société de se réguler, de hiérarchiser les individus et les forces de notre monde. C’était vrai pour les hommes, mais ça l’était également pour les animaux, les plantes et toutes les forces de la création. Personne n’irait demander au lion de ménager la gazelle, ni à la lave ou à la tornade d’épargner les terres qu’elles convoitaient.

Pour l’homme, la vraie question était finalement de savoir comment, en tant qu’individu, il pouvait réagir face à cette violence lorsqu’elle surgissait, car elle ressortait toujours…

Du plus loin que je me souvienne, la première fois que je m’étais retrouvé confronté à elle, c’était lorsque j’avais neuf ans et que je me baladais dans un bois, non loin de chez moi.

C’était une matinée brumeuse, comme souvent dans notre région, surtout en automne. Le coin de forêt se trouvait à moins de deux kilomètres de chez moi et j’aimais y passer un peu de temps lorsque je me sentais seul, ce qui était souvent le cas. Cela pouvait paraître étrange de vouloir se promener seul pour chasser la solitude, mais je savais que ces lieux regorgeaient de vie. Parmi tous les animaux, les plantes et les arbres, tout un monde s’épanouissait autour de moi. Je ne savais pas pourquoi, mais cela me rassurait. J’avais l’impression d’être quelqu'un d’important, de différent, et en même temps connecté à toute cette vie.

J’étais donc parti, mon bâton de marche à la main, et j’avais pris le sentier que j’empruntais habituellement. Il plongeait assez rapidement dans les sous-bois, mais demeurait bien visible et je ne risquais pas de me perdre.

C’était du moins ce qui se passait à chaque fois que je m’y aventurais.

Mais cette fois-ci, le brouillard était dense et tenace. Il s’était glissé sournoisement entre les arbres, comme s’il voulait me prendre par surprise, et je m’étais retrouvé finalement piégé dans une épaisse brume grisâtre.

J’avais peur, car je ne distinguais rien.

Je devinais les arbres autour de moi et j’entendais certains bruits, mais je ne les voyais pas.

La vue et l’ouïe sont nos sens les plus essentiels parce que c’est d’abord à travers eux que l’on se fait une idée de notre monde et que l’on peut interagir avec lui.

Or à ce moment-là, j’entendais des bruits que je ne pouvais voir. Des sons étranges qui alimentaient mon cerveau, duquel émergèrent alors des questions et des images fugaces.

Je continuais à avancer malgré tout, sans quitter le chemin que je voyais toujours filer sous mes pieds.

Le bruit se précisa : des couinements aigus et hachés. C’était près d’ici, à quelques mètres tout au plus.

Je poursuivais ma progression à pas lents, jusqu’à ce que le brouillard se lève légèrement et que je distingue l’origine du bruit : il s’agissait de deux belettes qui se battaient sur le bord du chemin à coups de griffes et de dents. Un spectacle qui aurait pu être insignifiant, mais dans ce contexte et avec mes yeux d’enfant, il prenait un tout autre sens.

J’observais donc la scène avec une attention particulière, le regard fixé sur un combat qui tourna rapidement court par la mort d’un des deux protagonistes. Il s’écroula sur le sol, la gorge en sang. L’autre se rendit enfin compte de ma présence et s’échappa aussi vite qu’il le put.

J’étais resté là un long moment, animé par une émotion toute nouvelle qui me mettait autant mal à l’aise qu’elle m’interpelait : comment deux petites créatures, d’apparence si inoffensive, avaient pu en arriver à de telles extrémités ?

Voilà une question à laquelle l’enfant que j’étais n’avait pas de réponse.

En savais-je davantage aujourd'hui ? Je ne crois pas…

Soudain, un coup de sifflet retentit, suivi par les cris des Allemands qui se précipitèrent hors de leur fossé, le fusil en avant.

Je me dressai et les mains en porte-voix, j’avertis mes hommes de se tenir prêts à recevoir l’offensive.

Le petit André, derrière la mitrailleuse depuis plus d’une heure, avait déjà commencé à déchaîner sur les assaillants toute la colère de son arme. Des grenades volaient de part et d’autre et de nouvelles explosions se rapprochaient dangereusement de ma position.

Alors que je continuais à courir dans la tranchée, je passai devant eux comme une tornade en hurlant toujours la même chose.

Certains avaient devancé mes ordres et s’appliquaient à viser les ennemis, appuyés sur un sac de sable ou au-dessus d’une rampe de bois ou de terre, le bout de leur fusil pointé devant eux comme un dard attendant de cracher son venin.

L’un d’eux fut atteint en pleine face et son casque vola juste devant moi, avant que sa tête ne suive et que son corps ne s’écroule après mon passage. Je me retournai et m’aperçus qu’il avait atterri dans une grande flaque de boue.

Plus loin, dans la même ligne de vue, trois autres bonshommes s’effondrèrent de la même façon, parfois en essayant ensuite de se relever pour reprendre leur fusil ou se mettre à l’abri. L’attitude d’un quatrième parut plus ambivalente : j’étais incapable de savoir s’il voulait fuir pour sauver sa vie ou s’il était prêt à repartir au combat. Il avançait à quatre pattes, bon an mal an, puis rampa, avant de s’immobiliser définitivement, sa main lâchant bientôt son arme.

Je me remis en route et tout de suite, j’aperçus un soldat assis, prostré près de la paroi de la tranchée : il tremblait de tout son corps.

Il n’était pas décidé à se bouger de là. Si on l’y avait forcé, il se serait sûrement résolu à agripper son fusil mais il aurait été incapable de tirer. Il me sembla qu’il ne lui restait que de simples réflexes et je n’aurais pas été étonné que son esprit se soit complètement détaché de son corps, comme ces automates qu’on nous exposait lors des foires en place publique.

Je m’approchai de lui et le secouai en tirant sur son uniforme :

Je ramassai son fusil juste à côté et lui fourrai dans les mains en ajoutant :

Le gamin ne devait pas avoir plus de dix-sept ans. Il me jeta un regard profond et embué, avant de m’obéir, poussé par un autre gars qui m’aida à le lever manu militari. Ce dernier lui montra l’exemple, en montant sur le haut de la bordure. Il tourna ensuite la tête vers le gosse pour lui dire quelque chose, mais il n’en eut pas le temps car une grenade explosa juste à côté de lui et lui arracha le bras droit ainsi qu’une partie de la tête.

Le gamin assista bouche bée à la scène avant de tourner son regard vers moi, sans changer d’expression. Il retomba à nouveau sur les fesses, tétanisé, lâchant son arme dans la foulée. Je n’avais pas besoin de le dévisager pour deviner sa terreur.

Un soldat arriva derrière moi et m’apostropha.

Il avait une barbe de quelques jours et un visage aussi sale que ses mains. Comment aurait-il pu en être autrement alors que les soldats ne pouvaient se raser, ni se laver et encore moins changer de linge ? Il fallait pour cela attendre la relève et elle était souvent longue à venir. Alors il convenait de faire la chasse aux poux comme on la faisait aux rats.

On en voyait certains jours davantage que d’Allemands !

Il désigna de la main l’autre extrémité de la tranchée.

Je n’attendis pas d’autres explications et j’accourus en sortant mon pistolet automatique de son étui, accroché à ma ceinture. Je dus non seulement éviter mes hommes, qui fuyaient l’avancée des Allemands remontant certainement la tranchée dans ma direction, mais également ceux qui redescendaient de là-haut pour se protéger des balles ou d’un obus.

Je reçus ainsi un cadavre sur moi, du moins le supposai-je, car l’homme en question ne bougeait plus.

Je réussis à m’en débarrasser et, après l’avoir poussé sur le côté et m’être essuyé du sang et de quelques morceaux de chair qui m’avaient éclaboussé, je repris ma course en marchant sur le bras de ce malheureux dont les vêtements déchirés laissaient sa peau à nu.

Il n’y avait pas à s’en inquiéter : il était sûrement déjà mort.

Quant à moi, ma tête devenait lourde et mes sens m’abandonnaient. Ma vision s’était troublée un instant, brouillant la silhouette des soldats.

Puis, étant donné que les choses semblaient revenir à la normale, les hommes dans leur uniforme prirent l’allure de bêtes sauvages. Leurs visages sales et mal rasés s’étaient d’abord assombris, au point que je ne distinguais plus leur peau de leurs cheveux. Bientôt, ce furent de véritables têtes d’ours ou de loups qui apparurent sous leur casque, parées d’yeux sanguinolents et de grands crocs ! Leurs mains poilues exhibaient des griffes que certains lancèrent sur les ennemis qui avaient commencé à envahir la galerie et qui leur ressemblaient trait pour trait.

Étrange cauchemar qui m’offrait un visage si réaliste de la bestialité de la guerre !

Étaient-ce les masques d’une illusion ? La chose semblait pourtant si réelle qu’elle me glaça le sang !

En un instant, dans ce chaos indescriptible où chacun se jetait de toutes ses forces et avec toute sa rage dans la bataille, quelques images perdues de ma jeunesse réapparurent dans mon esprit : celles de ce combat dans la forêt entre les deux belettes, à coups de dents et de griffes.

J’avais l’impression de revivre la scène, dans une tout autre dimension !

Et là, non loin de moi, une explosion retentit.

Un silence horrible s’ensuivit : je n’entendais plus, mais je ne manquais rien de ce qui se déroulait sous mes yeux.

Puis, comme sortie de nulle part, la chanson paisible de la forêt de mon enfance résonna tout autour de moi, douce et mélodieuse. Le chant des oiseaux, le bruissement du vent dans les feuilles et de l’eau dans les sous-bois, avaient remplacé le tonnerre de la guerre.

Une funeste mélopée aux accents boisés qui m’entraîna dans un coma profond.

Lorsque je me réveillai, il y avait tellement de poussière autour de moi que je ne reconnus plus rien.

Mon premier réflexe fut de regarder si j’étais blessé : je jetai un œil rapide à mes bras, à mes jambes et à mon torse, ainsi qu’à mon visage à l’aide de mes mains dont je disposais heureusement toujours.

Je n’avais rien hormis quelques contusions, c’était un miracle !

Puis un uniforme se précipita sur moi. J’allais lui décocher un coup de poing, tant bien que mal, avant de constater qu’il s’agissait d’un de mes hommes.

J’acquiesçai sans rien dire, mais soulagé par cette nouvelle, je me relevai rapidement.

J’attendis que la poussière retombe pour y voir un peu plus clair et en effet, à quelques mètres devant moi, la tranchée était complètement éventrée : les parois n’existaient plus, laissant place à de gros cratères.

Tout autour, des soldats français s’activaient. Ils cherchaient ce qui pouvait être récupéré et, surtout, d’éventuels survivants.

Je vis bientôt des cadavres apparaître derrière le mur de fumée et de poussière, comme autant de statues macabres, accompagnés par quelques fantômes ayant certes échappé à la mort mais n’en étant pas pour autant ressortis indemnes.

Certains étaient obligés de s’appuyer sur un camarade pour sortir de cet enfer, avec un bras ou une jambe en moins, dans le meilleur des cas. J’aperçus même un homme dont la tête tenait à peine droite, au point où je me demandai comment il pouvait encore marcher : il n’avait presque plus de cheveux et son crâne était défoncé sur le côté, jusqu’à son nez. Sa mâchoire était brisée et il lui manquait un œil. Voilà qu’il m’offrit un rictus abominable, à défaut de quelques mots inutiles.

J’avais vu beaucoup d’horreurs durant tous ces mois de service, mais cette vision fut pour moi un choc. Je mis de longues minutes à m’en remettre, malgré les appels de tous les côtés, me demandant quoi faire.

Je restais sourd, happé dans une sorte de bulle temporelle, comme si plus rien ne comptait hormis le moment présent : cet instant où la mort se tenait suffisamment loin de vous pour vous épargner, mais assez près pour que vous puissiez la dévisager.

Je finis par revenir à moi et me résolus à organiser les secours, avant d’ordonner à mes hommes de quitter l’endroit au plus vite.

Sur le chemin m’amenant à mes quartiers, je pris un moment pour m’assurer que les soldats que je rencontrais étaient en état de bouger, aussi bien physiquement que psychologiquement, et je ne manquais pas d’en féliciter certains lorsque l’occasion se présentait.

Quand je pénétrai enfin dans ma petite grotte artificielle où se trouvaient une table, une chaise et quelques étagères de fortune, tout cela tenu par quelques poutraisons et la grâce divine, je pus enfin m’effondrer sur mon lit de camp.

Chapitre II

Je mis près d’un quart d’heure avant d’être en état de me lever.

Dans un premier temps, j’ouvris alors la boîte en bois contenant le combiné. Celui-ci était relié à un long fil que des « coureurs » avaient déroulé jusqu’ici, bien que j’aie affirmé cyniquement à mes supérieurs que cela était impossible à moins de savoir nager, tant la boue s’était confortablement installée tout autour de nous. En effet, on ne pouvait pas nous rejoindre sans se mouiller. Ainsi, la couleur bleue de l’uniforme des soldats laissait place à un marron visqueux qui mettait très longtemps à sécher en raison de l’humidité ambiante des tranchées.

À l’autre bout du fil, on me confirma la nature du bombardement et on me donna de nouveaux ordres. J’eus à peine raccroché qu’un soldat fit irruption pour me demander de venir :

Le Marcel en question était un grand gaillard qui devait bien peser quatre-vingts kilos. Bien qu’étrangement les tranchées ne l’avaient pas fait maigrir, elles accentuèrent la brutalité du type que j’avais toujours supposée naturelle. L’homme n’hésitait pas à régler ses comptes avec les poings et son humeur semblait empirer avec les semaines passées dans cet enfer. Aucun Allemand ne l’avait encore tué ou fait prisonnier, mais je soupçonnais un grand nombre de ses camarades de l’espérer secrètement.

Je raccrochai le combiné, refermai la boîte et suivis le soldat.

Après une petite centaine de mètres parcourue dans le goulot principal, je tombai sur l’individu décrit précédemment : il avait menotté un Boche qu’il était en train de frapper de toutes ses forces.

À la vue du visage du pauvre type et du sang qui coulait sur son uniforme kaki, je compris que le Français accomplissait son œuvre depuis un moment...

La brute s’autorisa un ultime coup sur le nez de sa victime et se redressa sans broncher. L’Allemand glissa sur le côté, le long de la paroi de terre, jusqu’au sol.

Je m’approchai de lui pour l’examiner. Il ne me fallut pas longtemps avant de comprendre qu’il était mort. Je ne savais pas si son bourreau demeurait le seul responsable, mais il ne faisait aucun doute qu’il avait largement contribué à son malheur.

Je me relevai et me retins d’asséner à mon tour un coup de poing dans le visage du meurtrier, redoutant les conséquences d’un tel geste, autant sur l’intéressé que sur tous ceux qui avaient regardé le spectacle sans intervenir.

Je me contentai de lui jeter un regard sombre, afin de sonder en vain dans le sien les raisons d’une telle inhumanité.

Mon Dieu, où étions-nous ? Qu’avions-nous fait pour mériter cela ?

Nous continuions à nous affronter et à vivre comme nous le pouvions, mais je craignais que cette guerre en ait déjà terminé avec nous : si elle ne nous avait pas encore tous tués, elle avait sûrement déjà détruit le cœur de tous ces hommes qui battait autrefois dans un climat plus paisible.

À force de voir la violence banalisée dans cet univers sordide où chacun avait l’impression d’être mis au défi et de devoir se dépasser pour survivre, nombreux furent ceux qui changèrent de comportement. Au-delà de la désinhibition, il s’agissait parfois d’une sorte d’émulation maladive qui contaminait les soldats et les poussait à adopter une attitude de défiance, voire d’opposition franche.

Face à l’ennemi, cette transformation prenait une dimension si forte que les hommes estimaient naturel, voire nécessaire, de se montrer violent et impitoyable.

Bien sûr, pour certains, cette violence était déjà ancrée au fond d’eux-mêmes. Soit ils la portaient comme une sorte de tumeur s’étant réveillée un beau jour alors qu’ils avaient pris le fusil pour partir au combat, soit cette violence était une seconde nature : quelque chose de larvé dans leur chair comme un diable attendant le bon moment pour sortir de sa boîte.

Pour ces derniers, les tranchées avaient réveillé quelque chose d’enfoui au plus profond de leur âme, leur donnant à la fois les armes et l’envie de concrétiser leur pulsion de mort.

Parmi eux, Marcel Duchemin restait l’un des pires, mais il ne demeurait pas un cas isolé.

Impossible de savoir combien ils étaient en vérité. Certainement une petite minorité, mais pesant lourd dans le quotidien de l’ensemble des soldats, marqués par la vie en collectivité, comprimée ici les uns sur les autres.

Si la violence était une maladie, alors elle trouva sur ces terres le meilleur moyen pour se répandre !

Quant à moi, je n’avais pas le temps ni l’envie de me lancer dans des débats et encore moins dans de la pédagogie de terrain. Celle-ci pesait de toute façon bien peu face à leur vécu, qu’il soit passé ou présent. Je me contentai donc d’ordonner à tous les soldats de retourner à leur poste et de sécuriser les environs avant que la nuit ne tombe.

Dans ce monde particulier des tranchées, les hommes hésitaient à s’aventurer dehors, même lorsqu’un bombardement récent comme celui que nous venions de vivre, avait dû calmer pour un temps l’ennemi. On n’était jamais à l’abri d’une balle perdue et plus d’un en avait déjà fait les frais.

Mais il existait aussi, au plus profond de chacun, une résignation qui transcendait la peur et dépassait le devoir.

Voilà pourquoi, comme à leur habitude, les soldats s’activèrent pour s’assurer que tout soit en ordre pour le soir et la nuit, osant se glisser jusqu’à l’extérieur de leur trou pour vérifier quelques fils barbelés et confirmer éventuellement la position de l’ennemi.

Mes hommes allaient chercher à tour de rôle des provisions, souvent à deux et à moins de trois kilomètres de là. Il fallait traverser de nouveaux boyaux, se risquer sur des sentiers plus éloignés mais à découvert, puis rejoindre enfin les points de ravitaillement avant de refaire le chemin en sens inverse.

La nourriture donnée n’avait d’autre but que de remplir un minimum nos estomacs pour nous permettre de continuer à nous battre et à survivre.

Parfois, du vin et du café étaient au menu, plus souvent des pommes de terre ou des haricots, rapportés éventuellement avec les cailloux que les parois relâchaient sur le chemin emprunté par ceux partis nous ravitailler. Il fallait aussi supporter ces boîtes de singes contenant du bœuf compressé et assaisonné, ainsi que ce pain horriblement sec mais se conservant longtemps malgré l’humidité des tranchées. Cette nourriture, les soldats la consommaient le plus souvent chacun de leur côté, car il n’y avait pas vraiment de repas en collectivité : on mangeait sans quitter son poste pour assurer une surveillance permanente des environs dont notre survie dépendait.

La faim était un problème, mais la soif l’était peut-être davantage. J’avais défendu à mes hommes d’aller s’abreuver à l’étang situé à une cinquantaine de mètres de là. Ses eaux demeuraient bien trop noires, mais surtout, j’y avais vu plusieurs corps s’y décomposer.

Et la nuit, il y avait les tours de garde.

Ce soir-là, j’arpentais les galeries pour vérifier que tout le monde se trouvait à son poste et que personne ne dormait alors qu’il ne le devait pas. Lorsque le cas se présentait, j’essayais de me montrer compréhensif et je me contentais de taper amicalement dans le dos du fautif.

La fatigue était une compagne présente à chaque instant du jour et de la nuit. À tel point que parfois, j’étais incapable de reconnaître le véritable état de mes hommes : certains somnolaient à leur poste quand d’autres dormaient avec tant d’agitation, en parlant voire en criant, que je les pensais éveillés. C’étaient les nerfs qui continuaient à animer leur pauvre carcasse, alors même qu’ils tentaient de trouver un peu de repos, bercés par le bruit des obus.

Fallait-il encore pouvoir trouver où dormir !

Avec ma couchette bien dure, j’étais de loin le mieux loti, et si je ne pouvais éviter que les rats me courent dessus en pleine nuit, j’échappais au moins à la pluie et aux balles perdues.

Pour les soldats, c’était autre chose.

Certains creusaient eux-mêmes des niches pour se protéger des intempéries, des cagnas comme ils les appelaient, et s’y blottissaient tant bien que mal. Beaucoup se contentaient d’un boyau plus ou moins couvert par une bâche, dans lequel ils s’allongeaient « en sardines » entre les ronflements des uns et les coups de bottine involontaires des autres. D’autres encore se posaient de tout leur long contre une paroi un peu pentue et se réveillaient parfois quelques heures après, mouillés et l’uniforme blanchi par la craie délayée qui avait coulé durant leur court sommeil.

J’avais fait de nombreux dessins de ces instants et de ces endroits aussi communs qu’extraordinaires, peuplés de corps généralement endormis.

Tout petit déjà, j’aimais dessiner.

Alors, dès que cet enfer me le permettait, j’avais un crayon en main et une feuille blanche dans l’autre, sur laquelle je croquais ce que j’observais. J’aurais voulu me produire au fusain dont j’appréciais le rendu, mais dans les tranchées, je devais me contenter de vulgaires crayons bleus dont on devait humecter la mine avec de la salive.

Dessiner faisait passer le temps bien sûr, mais cela m’aidait aussi à mieux comprendre et à matérialiser ceux qui y vivaient. Car autour de moi, les décors ne changeaient pas beaucoup alors que ceux qui les animaient étaient vite remplacés.

Ainsi, j’esquissais leur visage, un sourire, une mèche de cheveux dépassant d’un casque ou une main d’une manche. C’était parfois juste une frêle partie de leur corps… Grâce à ce simple souvenir, ils resteraient vivants, quoi qu’il arrive ensuite. Je rangeais tous ces portraits sur une étagère, dans mes quartiers miteux, ce trou creusé à même la terre calcaire.

Mais ce soir, je ne dessinais pas.

J’avais allumé ma pipe et sorti un morceau de papier pour écrire quelques mots à ma mère. Comme d’habitude, je ne lui dévoilais rien de trop précis sur ce qui se passait ici, pour ne pas l’inquiéter bien sûr, mais également parce que je n’en ressentais pas le besoin. Je préférais, au contraire, parler de mes espoirs pour la vie future et lui demander de ses nouvelles.

De temps en temps, j’observais comme tout le monde les lignes ennemies à quelques dizaines de mètres plus loin.

Ce soir, tout semblait calme.

Lorsque j’eus fini ma lettre, je retournai me coucher et j’essayai de trouver le sommeil. Celui-ci était léger, bien entendu, et rarement réparateur. J’avais pris l’habitude de tendre l’oreille, même en dormant, et le moindre bruit me réveillait. On faisait couramment irruption dans mon trou lorsqu’il se passait quelque chose d’étrange, et évidemment cela arrivait très souvent. À chaque fois, je sursautais, au risque de me retrouver par terre.

Cette nuit, vers une heure du matin, je fus justement réveillé en sursaut.

Je ne voyais personne, mais j’avais cru entendre un sifflement, à la fois perçant et désagréable.

Je me redressai sur ma couche et regardai autour de moi.

Je n’entendais que l’artillerie résonner à distance et le couinement de quelques rats filant devant moi à un mètre de là, entre deux caisses en bois. Mon esprit et mon corps s’étaient depuis longtemps habitués à ces bruits.

Je refermai les yeux et tentai de me rendormir, mais le sifflement reprit.

Cette fois-ci, je me levai et me dirigeai spontanément vers la tenture en toile qui me servait de porte. Je tirai dessus et passai l’ouverture pour me retrouver à l’air libre.

Le ciel était couvert, comme toujours, et j’apercevais quelques cigarettes rougeoyer au loin, à côté des fusils qui pointaient à l’horizontale.

Je m’approchai d’un des hommes qui était en train de refaire ses molletières et je lui demandai si tout allait bien.

J’acquiesçai et le rassurai immédiatement :

Le soldat m’offrit un sourire et je lui tapotai l’épaule avant de le laisser pour retourner me reposer.

La journée du lendemain commença vraiment pour moi à la troisième heure du matin afin de prendre les ordres au téléphone et de parer à l’évolution de la situation. Elle fut plus calme que les précédentes et surtout que celle de la veille.

Bien sûr, l’artillerie continua son travail mais il ne s’agissait là que de petits canons. Nous attendions des mortiers de 220 mm et des canons de 240 mm qui devraient être expédiés depuis Reims dans les prochains jours.

En attendant, les ordres étaient de tout faire pour maintenir la pression sur l’ennemi dont les premières lignes se trouvaient à présent à moins d’une cinquantaine de mètres devant nous. Par conséquent, nous utilisions nos canons de 105 mm et de petits obusiers de 58 mm pour frapper quelques points stratégiques et éviter, si possible, une sortie des Allemands qui nous aurait fait prendre le risque d’abandonner notre position.

À mon sens, la stratégie portait ses fruits, car nous ne vîmes pas beaucoup de casques de Boches et nous n’eûmes que quelques échanges de coups de feu ou de grenades, surtout en début d’après-midi quand plusieurs soldats ennemis tentèrent d’installer une mitrailleuse. Ils optèrent pour un petit promontoire, bien situé, que nous avions toujours précautionneusement veillé à laisser à nu.

Lorsque la nuit arriva, nous ne déplorions aucun mort. Il y avait seulement quelques blessés légers, dont un qui s’était cassé la jambe en tombant dans un trou de mortier. Ce dernier était dissimulé par les branches d’un arbre mort qui l’avaient partiellement recouvert.

C’était ce que l’on pouvait appeler une bonne journée.

Je passai encore une fois mes ordres pour la nuit et je partis me coucher lorsque ce fut mon heure, un mal de tête naissant pour seul compagnon.

Je saluai mes hommes en me dirigeant vers l’entrée de mes quartiers, lorsque j’aperçus au loin deux formes se mouvoir dans l’obscurité. Des soldats français remplissaient toute la tranchée, donc il ne fallait pas que je m’inquiète, mais on avait tous appris à rester sur nos gardes et à envisager le pire. Les Allemands auraient tôt fait d’envoyer quelques intrépides visiteurs pour nous espionner et attaquer en force le lendemain. Je sortis donc mon pistolet et j’avançai subrepticement dans la direction souhaitée, en longeant la paroi de terre et de bois.

Je progressai lentement, en veillant à ne pas faire de bruit.

Après quelques pas, je constatai que les formes en question n’étaient pas très grandes et plutôt sveltes, ce qui m’intrigua. Elles se trémoussaient presque comme les branches d’un arbre malmené par le vent, mais semblaient penchées au-dessus de quelque chose.

Je continuai à avancer et mes pieds plongèrent plusieurs fois dans la boue s’étant accumulée sur le sol, sans que je ne m’en soucie davantage, obnubilé par ce qui se tramait un peu plus loin.

Je n’étais plus qu’à une dizaine de mètres des inconnus en question, lorsque mon pied droit glissa sur un caillou caché par l’eau sale. Il m’obligea à m’accrocher à un morceau de poutre qui dépassait de l’autre côté.

L’opération fit suffisamment de bruit pour déranger les mystérieux visiteurs : les silhouettes se tournèrent vers moi et émirent un sifflement étrange, similaire à celui entendu la veille au soir.

Je crus apercevoir leur visage…

Je ne saurais décrire ce que la pénombre me dévoila très succinctement. Peut-être était-ce simplement mon esprit qui m’en avait dessiné les contours ? Il me sembla pourtant avoir entraperçu un visage abîmé, peut-être brûlé. Bien sûr, ce n’était pas la première figure accidentée que je voyais, mais celle-ci me mit mal à l’aise, sans que je n’arrive à l’expliquer.

Ma première réaction fut d’appeler mes hommes et, comme les formes s’échappaient rapidement, de tirer sur ces dernières.

Deux soldats me rejoignirent dans la foulée. Ils arrivèrent derrière moi et me demandèrent ce qui s’était passé. Je n’avais bien sûr rien à leur dire de très concret pour me justifier, alors mes propos restèrent évasifs :

Tandis que j’ajoutais quelques explications, deux autres soldats accoururent de l’autre côté de la tranchée, face à nous. L’un d’eux, une lampe à la main, se pencha à l’endroit où j’avais vu les formes et s’écria :

Nous nous approchâmes tous pour connaître l’objet de son étonnement et nous découvrîmes alors le corps de Marcel Duchemin, à moitié allongé et… atrocement mutilé ! En me rapprochant, je constatai qu’il lui manquait un œil et que l’intérieur de son oreille avait été soigneusement découpé.

Le crime était bien là, mais cela n’avait rien d’un massacre : les organes, si l’on pouvait les nommer ainsi, avaient été retirés assez précisément, me semblait-il, en tout cas sans endommager les parties voisines.

Les auteurs avaient été dérangés dans leur travail, il était donc impossible de savoir quel avait été leur objectif.

J’inspectai plus précisément l’oreille de Duchemin : elle avait été excavée mais pas retirée. Un objet tranchant avait pénétré les chairs en ne laissant que du sang.

Les autres grimacèrent à cette annonce.

Je ne réagis pas à la remarque qui m’apparaissait évidemment légitime de la part de mes hommes mais peu pertinente en l’occurrence, et me contentai de dire :

On appelait cimetière l’endroit où l’on entreposait les morts le temps que des camions viennent les chercher. Il se trouvait un peu plus loin à l’arrière, à proximité d’une sorte de petite place alimentée en électricité qu’un spot éclairait une partie de la nuit.

C’était un peu comme le centre de notre village, l’endroit le plus à l’écart de toute cette violence régnant à seulement quelques dizaines de mètres.

Les jours suivants furent pénibles.

La raison n’imputait pas à la reprise des hostilités par les Allemands, mais la nouvelle de la mort de la brute s’était bien sûr répandue comme une traînée de poudre dans les rangs des soldats. Chacun y allait alors de son commentaire et de ses conclusions, souvent abracadabrantesques.

J’aurais dû enjoindre les témoins de la scène à se taire la première fois, mais ils ne m’auraient certainement pas écouté. Que ce soit pour exorciser leurs peurs ou pour en jouer, les hommes n’hésitaient jamais à se confier, surtout lorsqu’il s’agissait de quelque chose d’aussi extraordinaire.

Et même ici, la nature de cette violence n’avait rien de normal.

Sans montrer le mauvais exemple, je n’étais pas moi-même épargné par cette psychose. Mes dessins le prouvaient. J’avais beau les avoir enfouis sous plusieurs dizaines de papiers administratifs, ils existaient bel et bien. Les derniers exposaient des formes chétives avalées par la nuit, dotées de visages lacérés, au pied desquelles se tenaient des cadavres mutilés.

Mon imagination avait fait son travail et ma main l’avait matérialisée.

Bien sûr, ce n’étaient que les délires d’un esprit échauffé, mais comme les questions se multipliaient et me harcelaient, il fallait que je trouve un exutoire. Pour moi, c’était le dessin et je ne crayonnais pas toujours que ce que je voyais précisément.

L’effet principal de cette mort mystérieuse fut en tout cas d’ajouter à l’ambiance déjà très tendue, un soupçon de paranoïa : mes hommes s’étaient mis en tête que les Allemands tentaient une nouvelle stratégie de guerre ou pire, qu’ils possédaient une arme moderne qu’ils testaient déjà sur nous ou qu’ils s’apprêtaient à utiliser.

Quant à moi, j’avais bien du mal à les ramener à la raison et à les pousser à se concentrer sur notre mission qui demeurait bien réelle.

Il fallait bien reconnaître que le renfort en hommes et surtout en matériel tardait à arriver et nous attendîmes encore deux jours avant que les canons et les obusiers promis n’empruntent la voie d’accès principale menant à notre champ de bataille. Deux jours, et surtout deux nuits, durant lesquels je multipliais les patrouilles afin de prévenir toute nouvelle incursion allemande et ne pas donner corps aux craintes de mes hommes.

Puis le grand moment arriva.

Un soir, mes supérieurs donnèrent l’ordre de lancer la grande offensive le matin suivant, juste avant que le soleil se lève. Tout devait être prêt d’ici là et après un bombardement intensif des positions ennemies, mes hommes entreraient en action pour s’emparer définitivement du plateau.

On m’avait bien fait comprendre que nous n’aurions pas de deuxième chance, car nous ne pourrions pas bénéficier d’autres renforts dans l’immédiat que la bonne centaine d’Américains venus nous rejoindre, partageant depuis peu la tranchée avec nous.

Nous étions en première ligne, il nous appartenait donc de faire l’ultime effort nécessaire !