Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Serie: Baustelle Ringkirche

- Sprache: Deutsch

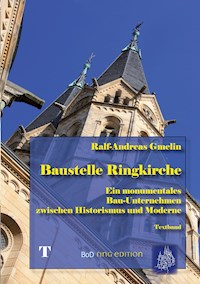

Am Ende des Historismus entsteht in Wiesbaden ein Bauwerk, dessen Dekor harmlos als "Übergangsstil" von der Romanik zur Gotik gilt, dessen Grundriss indessen bereits den Prinzipien der Moderne entspricht. Das"Wiesbadener Programm", das der Ringkirche zugrunde liegt, wird geprägt von der aufkommenden Gemeindetheologie, von der sog. älteren liturgischen Bewegung, vom Kulturprotestantismus, aber auch von einer Funktionsorientierung, die Luis Henry Sullivan zehn Jahre nach ihrer Einweihung 1894 als "form follows function" zum Schlagwort der architektonischen Moderne prägen wird. Der Textband fasst die Erträge zweier Quellenbände zusammen, die in gleicher Ausstattung in dieser Buchreihe erschienen sind und die Korrespondenz aus den Bauakten der Ringkirche umfasst. Die Arbeit ist zugleich ein Denkmal für den größten Kirchenarchitekten seiner Zeit, Johannes Otzen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 219

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Baustelle Ringkirche

Ein monumentales Unternehmen 1888 bis 1896

Ein epochaler Wiesbadener Kirchenbau in Entstehung

Der Autor, Ralf-Andreas Gmelin, (*1958) hat in Tübingen, Frankfurt am Main, Marburg und Mainz evangelische Theologie, Sozialwissenschaften und Germanistik studiert. Er wirkt seit 2001 an der Wiesbadener Ringkirche als Pfarrer.

Inhalt

Wissen statt Vermuten

A.

Die Geburt der Ringkirche

Ausflug in die Vorzeit: 1880, der Fall Sulze und der Fall Veesenmeyer

I.

Bauvorbereitungen, Bauplatz

Der Erste Pfarrer wird Impresario

II.

Theologische Wurzeln, Moderne und Freimaurerei

III.

Der Plan für eine Ausschreibung und IV. Die Frage nach Otzen

Eine persönliche Überlegung

Emil Sulze und Emil Veesenmeyer

V.

Johannes Otzen!

VI.

Das Wiesbadener Programm und seine Anpassung

VII.

Der erste Schritt in die Prominenz

VIII.

Die Baugenehmigung

IX.

Die Reformationskirche, das Geld und die Behörden

X

.

Der Fall Lieblein - der erste Bauleiter

XI.

Baubeginn, Baustoff und Behörden

XII.

Die Gewerke

XIII.

Ritter, Stahl und Glocken

XIV.

Der Name der Kirche: Ring- oder was?

XV.

Die Einweihung winkt

XVI.

Die Orgel und der Hofmarschall

XVII.

Das Ende der Baustelle

XVIII.

Das Wiesbadener Programm wird prominent, der erste Pfarrer mäkelt, die Kirchturmuhr tickt

XIX.

Fazit

B.

Chronologie der Baustelle

C

Dramatis personae

D.

Literatur

E.

Abbildungsnachweis

F.

Index

Experiment

Experimentieren heißt das vorsätzliche Verlassen aller bisherigen Gewohnheiten und Fertigkeiten, die Bereitschaft also, das Bewährte zu sabotieren. Um Gesichertes zu verlassen, braucht es Mut. -

Kunst machen heißt aber in erster Linie, auf Sicherheiten

im ästhetischen, weltanschaulichen und sozialen Bereich zu pfeifen.1

Johannes Schreiter

1 Ein Hinweis von Johannes Schreiter, Brandcollagen, Zeichnungen, Heidelberger Fensterentwürfe. Katalog hrg. von Hans Gercke, Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Das Wunderhorn, Heidelberg, 1987

Wissen statt Vermuten

Im Stadtbild von Wiesbaden steht die historistische Ringkirche auf einem prominenten Platz. Man kann kaum durch Wiesbaden kommen, ohne an ihr vorbei zu müssen. Aber was sie zu einem besonderen Bau macht, von dem der damalige Landesdenkmalpfleger, Prof. Dr. Gerd Weiß, am 30. Juni 2003 bei der Erhebung der Ringkirche zum Nationaldenkmal sagte, sie sei die „kunsthistorisch wichtigste Kirche Wiesbadens“, bleibt fast unsichtbar. Ihre Architektur, die der damalige Vorsitzende der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Gottfried Kiesow, dem Späthistorismus zuordnete, deren Aussenformen „der staufischen Spätromanik im Übergang zur Frühgotik“ entliehen sei,2 birgt in ihrem Inneren eine ihrer Zeit Impulse gebende Besonderheit: Mit ihr zieht die Moderne in den Kirchenbau ein, der von nun an beginnt, einen mittelalterlich geprägten Architekturzwang abzustreifen. Wie die für ihre Gestalt Verantwortlichen wird sie bei ihrer „Geburtsgeschichte“ von zahlreichen Strömungen geprägt: Die aufkommende Gemeindetheologie, eine später als „ältere“ liturgische Bewegung bezeichnete Reformrichtung des Kulturprotestantismus, die Funktionsorientierung „form follows function“,-wie Luis Henry Sullivan es 1904 fordern wird, vielleicht die Freimaurerei, der Städtebau in der Architektur und die vordringende Technik im Baugewerbe.

Die Geburtsgeschichte eines monumentalen Bauwerks mag seltsam anmuten. Aber was die in zwei Quellenbänden wiedergegebenen Dokumente vom Bau der Ringkirche am Ende des 19. Jahrhunderts wiedergeben, ist eindrücklich: Uns steht vor Augen, wie vor Telefon und Email, vor social media und Videokonferenz miteinander kommuniziert wurde. Wo die Schriftwechsel vollständig sind, werden wir Zeugen von Entscheidungsprozessen, die eingebettet sind in die Ausdrucksweise ihrer Epoche, in die sozialen Verhältnisse und nicht zuletzt auch in das stetige Vordringen der Wissenschaft und Technik in ein ehemals rein handwerkliches Baugewerk.3

Die meistzitierte Arbeit zur Baugeschichte der Ringkirche hat deren Pfarrer Heinrich Schlosser Anfang der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts als Festschrift zum 25jährigen Jubiläum verfasst.4 Dabei hat Schlosser die Bauakten wohl nicht gekannt - oder nicht genutzt. Er hat Protokollbuch und Pfarrchronik und noch manche Zeitzeugen der Baustelle befragen können, auch wenn deren Quellenwert nicht unumstritten ist. - Der Autor hat die Arbeit Schlossers 2006 noch einmal herausgegeben und ist ihm dankbar für manches, was sonst - auch nach dem Studium der Bauakten - verloren wäre.

Hat sich die Mühe um die alten Papiere gelohnt? Anlass und Motiv der Akten ist zweifelsfrei vorbei und verweht. Allerdings: Als er einen Kirchenführer für die Ringkirche5 verfasste, stand der Verfasser vielfach vor dem Dunkel unbeantworteter Fragen, die oft nur durch Vermutungen oder Gerüchte beantwortet wurden. „Es“ hatte geheißen, es habe viel Streit beim Bau der Ringkirche gegeben. Worum ging es bei dem Streit? Ein konfessioneller Streit zwischen Lutherischen und Reformierten, wie jemand vermutete? Schließlich bekam die der Ringkirche folgende Kirche den Parteinamen „Lutherkirche“. War die Ringkirche „reformiert“, wie es in der Literatur vielfach heißt, weil ihr Bauplan, das Wiesbadener Programm angeblich meist in reformierten Traditionsräumen weiterentwickelt wurde, wie zum Beispiel in der Schweiz? Wie ist ihr Baukonzept, das „Wiesbadener Programm“ und wie ist sein Verfasser, der Pfarrer Emil Veesenmeyereinzuschätzen? Welchen Anteil hatte Otzen daran, der zum Teil als Co-Autor des Programms bezeichnet wird. Otzen wies den ersten Pfarrer Karl Bickel in Wiesbaden darauf hin, dass dieser Schritt in die Zukunft nichts wirklich Neues wäre: „Das 18te Jahrhundert hat lOOte solcher Kirchen erbaut.“6 Und dennoch: Die lähmende Festlegung auf immer wieder reproduzierte mittelalterliche Grundrisse wurde in der Tat nach 1894 zunehmend überwunden. Für die Antworten auf solche Fragen werden wir auch Zeugen jenseits der Bauakten befragen.

Mit Emil Veesenmeyer ging es dem Autor, wie Jim Knopf mit Herrn Tur Tur, dem Scheinriesen: Als er noch weit weg von näherer Kenntnis war, erschien ihm Veesenmeyer groß und wichtig und sein Wiesbadener Programm epochal. Mit wachsender Nähe schrumpfte indessen der Kollege und sein Werk. Einerseits zum Ausdruck kommende persönliche Charaktereigenschaften und andererseits die Tatsache, dass fast alles, was Veesenmeyer schrieb, von anderen vorgedacht war und letztlich für ein architektonisches Bauprogramm von Otzen korrigiert werden musste, haben seinem Bild im Auge des Verfassers nicht gutgetan.

Warum wurde der erste Bauführer Jacob Lieblein nach nicht einmal einem Jahr abgelöst? Diese Frage wird ihre Antwort finden. Weitgehend unbeantwortet bleibt die Frage nach den einfachen Arbeitern, die an der Ringkirche gearbeitet haben. Sie haben in den alten Akten kaum Stimme noch Raum. Nur ihre Chefs. Und - auch wenn wir wissen, dass das 19. Jahrhundert in der sozialen Frage nicht zimperlich war - es erschüttert bis heute, dass bei Materialmangel die Bauarbeiter schlicht entlassen wurden. Schuld hatte der nachmals größte Baukonzern Deutschlands, Philipp Holzmann. Bei seiner Expansion gab er mehr Versprechen, als er einlösen konnte. Er entwickelte sich auf Kosten der einfachen Arbeiter, die wegen seiner Säumigkeit ihren Lohn verloren, prächtig. Wir werden Zeugen eines Zeitalters, in dem sich viel entwickelt, aber in dem es auch viele Opfer gibt, die für die Entwicklung zahlen müssen. Nur: Die Stimmen, Meinungen und Stellungnahmen der Opfer werden wir auch in diesem Kontext weder hören noch lesen. Auch Frauen kommen in diesem Zeitalter in den Quellen zu einer Baustelle kaum vor - außer als Spenderinnen.

Das Ziel, das der Autor mit den drei Bänden über die ersten Jahre der Ringkirche und vor allem ihre Errichtung verfolgte, war in erster Linie Klarheit und Gewissheit zu gewinnen, was zu diesem theologisch-architektonischen Neubeginn geführt hat. Dazu sollten die Bauakten so getreulich wie möglich erfasst werden, um sie allen zugänglich zu machen, die sich für die Architektur, Sozialgeschichte und Kultur des späten 19. Jahrhunderts interessieren. Darum bilden die Quellenbände der Arbeit eigentlich den Schwerpunkt, weil sie anhand der wieder aufgefundenen Bauakten die Möglichkeit geben, den Akteuren beim Bau der historistischen Ringkirche gleichsam über die Schulter zu schauen und bis zum gewissen Grade auch zu erfahren, wie man miteinander umging, welche Höflichkeiten man austauschte, wie der ständische Geist auch Entscheidungsprozesse behinderte und wie sich Fragen der sozialen Gerechtigkeit auf einer solchen Baustelle ausgewirkt haben. Leider lassen sich manche der alten Schreiben nicht mehr lesen. Schlimm ist manche Handschrift, aber schlimmer noch sind Verblassungen, Verbrennungen, Falzverluste und Ähnliches. Darum wurden in den Quellenbänden unvollständige und kaum verständliche Texte nachträglich wieder gestrichen: Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Lesbarkeit durch Textverderbtheiten in naher Zukunft noch stärker leiden wird. Der Verfasser ist darum Sabrina Höhne-Strohwald und Heinz Höhne sehr dankbar, dass sie es unternommen haben, den gesamten Textbestand des ersten Correspondenz Aktendeckels zu scannen. Auch wenn die Arbeit mit den verwitternden Originalen einmal unmöglich wird, bleibt wenigstens dessen digitales Bild des Zustandes im Jahre 2020.

Gesammelt wurden von der Gesamtgemeinde Wiesbaden - vermutlich zum allergrößten Teil von dem Ersten Pfarrer (und späteren Dekan) Karl Bickel die mit dem Bau der Ringkirche zusammenhängenden Dokumente. Ein anderer Ordner scheint nach Baufertigstellung aus Berlin durch Johannes Otzen der Gemeinde überantwortet worden zu sein. Ab 1888 finden sich hier die Briefe von Pfarrern, Architekten, Handwerkern - das meint hier die Chefs von Handwerksbetrieben,- und Spezialisten, die während der industriellen Revolution die Wissenschaft mit dem Bauhandwerk zu verbinden begannen. Die beiden Akten enthalten zum Teil die Kopien gleicher Dokumente, aber auch große Mengen Sondergut. Der zweite Quellenband mit Bauunterlagen aus der zweiten Jahreshälfte 1894 wurden von Friedrich Grün, dem zweiten Bauführer gesammelt. Die Bauakten zeugen vom Ehrgeiz von Menschen, in ihrer Zeit etwas Neues zu erschaffen. Sie zeugen von Kompetenz und Eitelkeit, von Achtung und Machtgerangel. Wir lernen mit Otzen einen Architekten ohne Starallüren kennen, der sich als Star seiner Generation fühlen darf. Aber ebenso erfahren wir von einem Architekten, der im fortgeschrittenen Alter noch ein Großprojekt stemmen möchte und sich damit vollkommen überfordert. Johannes Otzen meint zwar bei der Einweihung, dass während der Bauzeit der Ringkirche auf der Baustelle kein Arbeiter zu Schaden gekommen ist, allerdings ist am 20. August 1894 ein katholischer Steinhauer verunglückt, dessen Angehörige 25 Mark aus der kirchlichen Armenkasse bekommen.7 Bei der Einweihung der Kirche wurde den Arbeitern mit einer Belohnung von drei bis fünf Mark gedankt. So wurden wenigstens einige ihrer Namen überliefert.

Nicht jedes der Dokumente ist spannend, aber die Zusammenschau eines mehrjährigen Großprojekts ergibt die Ahnung von persönlichen Profilen. Leider sind die Bauakten zum Bau der Ringkirche bei weitem nicht vollständig. So fehlen die wöchentlichen Berichte der Bauführer. Wir finden nur außerordentliche Schreiben von ihnen - die meisten stammen von dem ersten, Jacob Lieblein. Von dessen weitaus souveräneren Nachfolger Friedrich Grün finden sich weniger schriftliche Beiträge. Die Bauakten enthalten einige Zeitungsartikel, die hier mit publiziert werden, obwohl sie eigentlich keine Bauakten im strengen Sinne sind - allerdings: Sie haben seit 127 Jahren im Ordner der Bauakten mitgelegen und sich dadurch ein gewisses Recht ersessen, hier mitpubliziert zu werden. Der zweite Band enthält einen Apparat von zusätzlichem Material, der es ermöglicht, dass man auf eigene Faust in den Dokumenten forschen kann. Der Herausgeber ist sich bewusst, dass man diese Entscheidung kritisieren kann. Aber er gibt auch den Interessierten eine Chance, denen weder das „Eisenacher Regulativ“ noch das „Wiesbadener Programm“ etwas sagt.

Menschen schreiben in individuellen Handschriften. Die in Deutschland damals vielbenutzte Kurrentschrift wird von einigen sauber und ordentlich beherrscht; andere bereiten ihren Lesern große Probleme, den Inhalt des Textes eindeutig zu entziffern. Einige Schreiber wechseln das Schriftbild unterschiedlicher Schreibschriften und sind damit sehr schwer lesbar, wie z.B. Emil Veesenmeyer. Manche Texte bleiben darum vorläufig und vielleicht sogar falsch übertragen. Bleistifteintragungen früherer Lesebemühungen zeigen, dass solche Probleme nicht erst in der Generation des Herausgebers der Quellentexte aufgetaucht sind, sondern auch bereits frühere Interpreten zum Schwitzen brachten.

Der Verfasser hat in der Grundschule noch Sütterlin gelernt und in früheren Projekten viel Erfahrung mit Schriftbildern des späten 19. Jahrhunderts gesammelt, aber dennoch ist er zuweilen an den Rand seiner Lesekunst gelangt. Die praktischen Bauberufen entstammenden Dokumente sind keine sprachlichen Kunstwerke und zum Teil schmucklos und fehlerhaft formuliert - oft in Eile. Dennoch bleiben sie stets im Rahmen einer großen formalen Höflichkeit. Viele der Unterlagen werden das nächste Jahrzehnt nicht mehr lesbar erreichen. Auch wenn sie nun wieder im Dunklen, in feuchtigkeitsregulierter Luft aufbewahrt werden, der Zahn der Zeit hat an manchem Schreiben so stark genagt, dass Kontraste, Durchschläge von der Rückseite oder verblassende Tinten ihren Inhalten den Rest geben. Manche sind wohl schon im „Kartoffelkeller“ der Marktkirche8 vergangen, manche vielleicht auch bei der danach erfolgten Reinigung.

Der vorliegende Textband versucht die erarbeiteten Quellen - trotz ihrer Mängel und trotz ihrer Unvollständigkeit - auszuwerten und dem Leser oder der Leserin einen Zugang zu diesen Quellen zu verschaffen. Er soll die Lektüre der Originaldokumente nicht ersetzen, sondern vorbereiten und zugleich darauf neugierig machen. Er ist sehr persönlich gehalten, weil jeder das Recht hat, sich sein eigenes Bild ganz anders zu zeichnen. Einer zu großen Einseitigkeit bei der Deutung der Bauakten wird entgegengewirkt, indem der Autor versucht, auch einschlägige Kenntnisse der Fachwelt zum Gesamtbild hinzuzufiigen.

Zur Gliederung des ersten Quellenbandes, die sich in diesem Band spiegelt: Die Dokumente wurden fast alle streng chronologisch geordnet. Nur bei einigen Spezialthemen wurden einige wenige Dokumente einem inhaltlichen Gesichtspunkt untergeordnet, auch wenn dieser der Chronologie nicht entsprach. Die Kapitelüberschriften gelten darum nur cum grano salis: Natürlich versuchen sie, ein wichtiges Thema der betreffenden Bauepoche zu bezeichnen. Das bedeutet indes nicht, dass es da nicht auch ganz andere Themen gab, die sich in den Dokumenten unter der Kapitelüberschrift finden. Die Kapitelzahlen von Textband und erstem Quellenband entsprechen sich, auch wenn wir einmal zwei Kapitel zusammengeführt haben, um deren Ertrag zu konzentrieren. Der zweite Quellemband wurde nach den Monaten der zweiten Jahreshälfte 1894 gegliedert.

Bei der Beschäftigung mit dem Architekten Johannes Otzen war eine unschätzbare Hilfe die akribisch recherchierte Arbeit von Jörn Bahns, die fast keine Wünsche offenlässt. Was ein Mangel dieser Arbeit bleibt, ist die Ungewissheit über Otzens Mitgliedschaft in einer Freimaurerloge. Wir teilen unsere Erkenntnisse darüber mit.

Bahns schrieb über Otzens Verhältnis zu barocken Bauten: „Woher Otzen seine Kenntnisse der möglichen barocken Vorbilder im einzelnen bezogen hat, ist nicht überliefert.“9 Eine mögliche Antwort gibt Otzen am 11. November 1890, als er darüber aufklärt, dass die Dresdner Frauenkirche sehr weit weg vom Ideal einer guten Predigtkirche entfernt sei. „Wir haben die letztere bei ähnlicher Bauart (?) in der Academie des Bauwesens geprüft und die schärfere Kritik ergiebt, daß kaum eine Kirche ähnlicher Gattung mit größerem Aufwand, unbequemeren und geringeren Resultaten im Sinne Ihrer Wünsche aufweißt, wie gerade die Frauenkirche...“10

Das Archiv der ehemaligen TH Berlin-Charlottenburg meldete auf Anfrage des Verfassers, dass aus dem Nachlass Johannes Otzens nichts den Zweiten Weltkrieg überdauert habe. Schade, denn damit sind die Bauberichte der beiden Bauführer an Otzen für immer verloren.

Der Autor dankt Claudia Schülzky von der technischen Universität Berlin für ihre rasche Auskunft, den Stadtteilhistorikern Wiesbaden für ihre große Unterstützung, dem Korrektor, Manfred Gerber und Gesprächspartnern, die bereit waren, sich mit der Baugeschichte der Ringkirche zu befassen. Er dankt den kontaktierten Archiven der masonischen Großlogen für ihre Auskünfte über die Zugehörigkeit Johannes Otzens zu ihrem Bund. Es war nichts über die Zugehörigkeit zur Freimaurerei bei diesem herausragenden Architekten des Historismus in Erfahrung zu bringen, - obwohl die Ringkirche eindeutig masonische Elemente trägt.

Wiesbaden, im Jahr 2021

Ralf-Andreas Gmelin

2 Gottfried Kiesow: Das verkannte Jahrhundert. Der Historismus am Beispiel Wiesbadens. Monumente Publikationen, Bonn, 2005, 202.

3 Vgl. Christian Freigang: Kirchenbau, (Art.) In RGG IV, Bd. 4, Sp. 1122-1225. So auch Peter Genz in Das Wiesbadener Programm, 2011, Seite 25.

4 Heinrich Schlosser, Schlichtheit, Einfachheit und Monumentalität. Wie die Ringkirche gebaut wurde und ihre ersten Jahrzehnte. Ursprünglich: ders.: Ringkirche Wiesbaden, 1894-1919. Wiesbaden. 2006 mit dem neuen Titel neu herausgegeben von Ralf-Andreas Gmelin.

5 Ralf-A. Gmelin: Der Dom der kleinen Leute. 3. Aufl. 2008.

6 Otzen an Bickel, 11.11.1890, Quellenband 1, Seite 68.

7 Protokollbuch der Neukirchengemeinde, Sitzung vom 24ten September 1894.

8 In Kriegs- und Notzeiten wurden im Keller der Wiesbadener Marktkirche Lebensmittel eingelagert, die gegen Bezugsmarken ausgehändigt wurden.

9 Jörn Bahns: Johannes Otzen, 1839-1911. Beiträge zur Baukunst des 19. Jahrhunderts. München, 1971.39.

10 Quellenband, Seite 68, Otzen an Bickel, 11.11.1890.

A. Die Geburt der Ringkirche

Der Grund für die Planung einer dritten evangelischen Kirche für Wiesbaden, lag in der steigenden Einwohnerzahl: Die Bevölkerung nahm rasch zu und damit auch kontinuierlich die Zahl der Evangelischen. Die religiösen Bedürfnisse der Zuwanderer waren oft größer als die der alten Wiesbadener, die nicht im Ruf standen, sich viele Hosenbeine vor den Altären durchzuwetzen - weder materiell auf katholisch noch symbolisch auf evangelisch. Die Zuwanderer im 19. Jahrhundert kamen meist aus ländlichen Gebieten, wo der sonntägliche Gottesdienstbesuch eingeübt war. Viele von ihnen kamen auch in die Kirche, weil andere städtische Zerstreuungen und Kulturangebote aufgrund hoher Eintrittspreise unerreichbar waren. Mit der Bergkirche war 1876 bis 1879 eine zweite Kirche neben der Marktkirche gebaut worden. Ihre Größe - etwa 600 Plätze - reichte aber nicht aus, die vielen Gottesdienstwilligen unterzubringen. Das stellte einer dritten Kirche die Aufgabe: Möglichst vielen alten und neuen Bürgern einen Gottesdienstort zu bieten, der sich nicht gleich wieder als zu klein erwiese.

Für den Charakter der neuen Kirche ist bedeutsam, dass die Pfarrer an der großen Marktkirche unter deren schlechter Raumakustik litten. Die Marktkirche wird zwar -auch damals schon - wegen ihrer Schönheit gelobt; für die Pfarrer bedeutete sie indessen eine Fehlkonstruktion, weil die noch unverstärkte menschliche Stimme11 im hinteren Kirchenteil nicht mehr verstanden werden konnte. Die in den Seitenschiffen sitzenden Gottesdienstbesucher konnten weder akustisch noch optisch etwas vom Gottesdienst mitbekommen.

Plan von Johannes Otzen für die Fundamente der Ringkirche, Westen ist links im Bild.

Darum hatten die von ihr „geplagten“ Pfarrer das Anliegen, dass in einer neuen Kirche alle Plätze freie Sicht auf Altarraum und Kanzel haben und diese dabei mit einer menschlichen Stimme so gefüllt werden könne, dass diese von überall verstanden wird. Diese lokale Anforderung wurde verstärkt durch eine theologische Diskussion, in der von Seiten der Liberalen, der damals so genannten „kirchlichen Linken“ im Einklang mit den Vermittlungstheologen, der „kirchlichen Mitte“ in dieser Zeit „Predigtkirchen“ gefordert wurden, die sich durch eine gute Akustik und nicht durch ein mittelalterliches Stilschema auszeichnen sollten.

Die kirchliche Rechte verfolgte in Preußen ein politisches Motiv mit ihren Kirchenbauten. Nach der niedergeschlagenen Revolution von 1848/1849 wollte man durch monumentalen Kirchenbau revolutionär-sozialistischen Tendenzen in der Bevölkerung entgegenwirken. Unterwerfung unter die Kirche galt ihnen als Loyalität gegenüber dem preußischen König als oberstem Bischof der evangelischen Kirche. Gegen eine solche Haltung - die sich architektonisch meist an mittelalterlichen Grundrissen orientierte - wendet sich das „Wiebadener Programm“, das sich damit als Konzept der kirchlichen Mitte und Linken erweist.12

11 Erst in den 1930er Jahren halten Verstärkeranlagen Einzug in die Kirchbauten. Es ist anzunehmen, dass in der Ringkirche die erste Verstärkeranlage erst um 1960 kam. Siemens und Halske weist 1930 darauf hin, dass neben dem Berliner Reichstag auch Kirchen in Berlin, Köln, Mainz, Magdeburg und Hannover bereits elektronische Verstärker nutzten.

12 Auf diese Verhältnisse weist auch Christopher Clark in seinem erhellenden Buch Wilhelm II. Die Herrschaft des letzten deutschen Kaisers, DVA, Stuttgart, 2009 hin.

Ein Ausflug in die Vorzeit der Ringkirche:

1880, der Fall Sulze und der Fall Veesenmeyer

In der Hessischen Landesbibliothek Wiesbaden trägt der Jahresband 1883 der „Protestantischen Kirchenzeitung“ das Danketikett, das ihn als Geschenk von „Decan Carl Bickel“ ausweist.13 Wir erfahren dadurch, dass Bickel ein emsiger Leser dieser linkskirchlichen Zeitung gewesen ist, worauf zahlreiche Bleistiftmarkierungen hinweisen. Die kirchliche Linke wirkt seit ihrem Zusammenschluss 1865 in einer kirchlichen Institution, die von der orthodoxen „Rechten“ regiert wird. Dadurch steht sie unter einem steten Druck, dem die Protestantische Kirchenzeitung durch Veröffentlichung der Übergriffe gegen Liberale zu begegnen sucht. Sie sieht ihre Aufgabe nicht darin, den Orthodoxen eine andere Dogmatik entgegenzusetzen, sondern vielmehr die Freiheit der Lehre und Verkündigung gegen eine eng obrigkeitliche Lehranordnung von oben zu setzen. Hier sammeln sich die Vertreter der historischen Kritik oder die Unterstützer der unierten Zusammenschlüsse gegen die konfessionsengeren Orthodoxien. In der kirchlichen Linken gemeinsam mit der Vermittlungstheologie entsteht eine Gemeindetheologie, die sich als Demokratisierung der kirchlichen Verhältnisse begreift, und sich von den obrigkeitlichen Regierungen befreien möchte.14 Immer wieder kommt es zu Denunziationen von liberalen Pfarrern, die durch die rechtskirchlichen Zeitungen wie in Sachsen der „Sächsische Pilger“ zu Skandalen aufgebauscht werden. Im Jahr 1880 kommt es zu einer fast gleichzeitigen Skandalisierung von zwei Pfarrern, die kaum etwas miteinander zu tun haben, aber im Hinblick auf die Ringkirche erhebliche Wirkung entfalten werden.

In Dresden wird Emil Sulze durch den Bericht einer Konfirmandin denunziert, er habe behauptet, Jesus sei bloß Mensch gewesen und seine Gottheit geleugnet. Nachdem das Konsistorium diesem Gerücht nachgeht, wird der Versuch, des oben genannten „Sächsischen Pilgers“ rasch niedergeschlagen, zumal Sulze sich dogmatisch gekonnt zu wehren weiß — nicht ohne dem Konsistorium mit seiner Verteidigung noch geschickt eins auszuwischen. In Dresden-Neustadt, wo er als Pfarrer wirkt, wird in kurzer Zeit eine Resolution zur Solidarität mit ihrem Pfarrer von 500 Personen unterzeichnet, unter ihnen viele Honoratioren. Nachdem die Protestantische Kirchenzeitung einen Abschlussbericht gedruckt hat, gehören Emil Sulze in der Liga der kirchlich Liberalen erhebliche Sympathien.

Einen weitaus größeren Rahmen in der Berichterstattung räumt dieselbe Zeitung dem zweiten Skandal im Jahr 1880 ein: Der junge Stadtvikar Emil Veesenemeyer aus dem badisch unierten Mannheim, wird vom Kirchenvorstand einer hannoverschen lutherischen Gemeinde in Osnabrück zum Pfarrer gewählt. Allerdings muss diese Wahl bestätigt werden vom Stadtkonsistorium. In Anlehnung an ein altes Studentenlied heißt es in der Protestantischen Kirchenzeitung, Berliner Witzzeitungen brächten den Liedanfang: „Colloquium das ist der Titel des Brauchs, der sich bei uns bewährt.“15 Nachdem kaum das Colloquium mit Dr. Hasenclever abgehalten und das mit Oberpfarrer Werner angeordnet ist, hat das hannoversche Landesconsistorium in Verbindung mit dem Synodal-Ausschuß am 28. October den zum Pastor an St. Catharinen in Osnabrück gewählten Stadtvikar Veesenmeyer aus Mannheim in einem Colloquium auf seine Rechtgläubigkeit ... geprüft und die selbe für unzureichend befunden.“16 Dem Protest gegen die Entscheidung des Kirchenvorstands folgt im Fall Veesenmeyer das Lehrgespräch des Landeskonsistoriums der Lutherischen Landeskirche von Hannover. Das Ganze wäre weniger skandalumwittert, wenn es nicht eine Verfügung des Kaisers gegeben hätte, dass die Zugehörigkeit zur badischen Union — also einer ähnlichen Bekenntniskirche wie die Kirchen der preußischen Union17 — kein Hinderungsgrund für eine Bestätigung als Geistlicher in der Hannoverschen Landeskirche sei.18

Ein fast satirischer Kommentar19 kennzeichnet treffend, was diese Rechtsbeugung in der großen hannoverschen Landeskirche einerseits für die Angehörigen unierter Kirchen, andererseits aber auch und gerade für die unter diesen zahlreichen Liberalen bedeutet:

„In der Tat, wir scheinen nicht mehr allzuweit von dem Punkte zu sein, wo der liberale Protestantismus für vogelfrei erklärt und ein feierliches Anathema über seine Jünger ausgesprochen werden wird. ... Uns schützen nicht Fürsten und Gewaltige, uns begünstigen nicht Rechtsbrüche und Verwaltungsmaßregeln, uns winken nicht Pfründen und hohe Ämter, uns läuft nicht der blinde, gedankenlose Troß ,christlich-sozialer' Judenhetzer20 nach.“ Dabei wird von dem namentlich nicht genannten Autoren21 auch beschrieben, worin er das Ziel der liberalen Protestanten sieht: „Aber kommen wird die Zeit, wo die Gemeinden merken werden, daß eine Rechtgläubigkeit, der es mehr um ihre Erfolge als um die sittliche Wolfahrt des Volkes zu tun ist, ihnen jahrelang Steine geboten hat anstatt lebendigen Brotes. Kommen wird die Zeit, wo die Grundsätze der wissenschaftlichen Bibelauslegung zur unangefochtenen Geltung gelangen. Kommen wird die Zeit, wo der religiös-ethische Gehalt der Glaubenssätze mit mehr Eifer gesucht und mit größerer Treue festgehalten wird als ihr bekenntnismäßiger Wortlaut.“ Eine knappe Zusammenfassung der Hoffnungen des Kulturprotestantismus.

Zurück zum Fall Veesenmeyer. Die Protestantische Kirchenzeitung gibt das Kolloquium vom 28. Oktober 1880 ausführlich wieder, in dem dieser von Johann Gerhard Uhlhorn22, der als Oberkonsistorialrat das Amt des Abtes des Klosters Loccum bekleidete und eine Glaubensprüfung vornimmt, die einem Zwischending zwischen einer Examensprüfung und einer Untersuchung der Inquisition gleicht. Während Uhlhorn die Grundlagen der beiden Kirchen Hannover und Baden auf der rechtlichen Ebene vergleicht, ist Konsistorialrat Friedrich Düsterdieck23 für die direkte dogmatische Kontrolle zuständig.24Veesenmeyer wird das Bekenntnis der badisehen Union zum Vorwurf gemacht, in dem die Symbole der lutherischen und der reformierten Wurzel nebeneinander Geltung haben, während in Osnabrück ein streng lutherisches Bekenntnis erforderlich sei. Veesenmeyer verweist zwar auf die gemeinsame heilige Schrift, aber das Geplänkel wirkt eher wie ein Schauprozess, dessen Urteil bereits vorher feststeht. Die Redaktion der Protestantischen Kirchenzeitung kommentiert den Text, dass hier das neueste Glaubensgericht wiedergegeben werde, in Herrn Veesenmeyer „nicht blos die ,moderne', sondern auch die Vermittlungstheologie und ausgesprochenermaßen die badische evangelische Unionskirche verdammt“ wird. „Wir hoffen zuversichtlich, daß die berufenen Vertreter dieser Landeskirche gegen solche unerhörte Anmaßung energisch sich verwahren werden. Alle deutschen Kirchenregierungen aber können wir nur dringend ersuchen, dem Unwesen dieser Glaubensverhöre endlich zu steuern, die ebensowol die theologische Wissenschaft als das protestantische Pfarramt lächerlich und verächtlich zu machen geeignet sind.“25 Dem inkriminierten Vikar Veesenmeyer wird noch eine persönliche Erklärung eingeräumt, die fast sieben Spalten der Zeitung in Beschlag nimmt. Hier verweist er auf verschiedene dogmatische Entwürfe seiner Zeit. Hase26, Schenkel27, Lipsius28, Biedermann29 und Pfleiderer30“ und auf seine persönliche Übereinstimmung mit der Vermittlungstheologie.

In ungewollter Offenheit erfahren wir von Veesenmeyer etwas von seiner Arbeitsmethodik, sogar beim Verfassen einer Predigt: „Stimmt das nicht mit den Gedanken, ja fast dem Worte nach mit meinen Aeußerungen? Nur daß hier selbstverständlich der Gedanke in weit größerer Klarheit und Präcision, Begründung und Zusammenhang hervortritt, denn bei mir.“ 31

Was hier als polemische Floskel mit falscher Bescheidenheit benutzt wird, um das Konsistorium zu überfuhren, die Argumentation des auch in Göttingen — also im Machtbereich der hannoverschen Landeskirche — lehrenden Hermann Schultz (1836-1903) angegriffen zu haben, zeigt andererseits, dass sich Veesenmeyer bei seinen Ausarbeitungen bis in die Worte hinein literarischer Vorlagen bedient hat. Veesenmeyer wird Schultz in Straßburg als Lehrer der Dogmatik kennen gelernt haben.

Er zeigt sich ähnlich empfindlich wie später in Wiesbaden, wenn er schon zu Anfang klagt: „Wie in dem Colloquium selbst, protestire ich hiermit öffentlich gegen das mir angetane Unrecht; so leid es mir persönlich tut, kann ich diese Kritik nicht anders denn eine oberflächliche benennen.“32 Jetzt geht es noch seitenlang weiter, auf denen sich Veesenmeyer missverstanden fühlt. Wo er seine kritisierte Antrittspredigt zitiert, kommt allerdings dem heutigen Leser der Gedanke auf, ob sich bei dem verschwurbelten Gerede mit dem zeiteigenen Pathos das Missverstehen nicht von selbst versteht. Ich versuche mir den Höreindruck der nach eigener Auffassung Veesenmeyers „schlagenden Stelle“ seiner Predigt vorzustellen:

„Wie über das Unvermögen der sittlichen Kraft des Menschen, die angeborene Schwäche seiner Natur, über das hemmende und niederdrückende Sündenbewußtsein uns nur hinausführt des Erlösers gotteiniges gottdurchdrungenes Leben, das in jedem seiner Gläubigen eine Lebensmacht wird, die dessen ganzes Dasein im kleinsten wie im größten, im äußerlichsten wie im innerlichsten als ein erleuchtendes, reinigendes, erwärmendes Feuer durchglüht, durchdringt und heiligt.“i

Dem heutigen Leser scheint hier weniger ein dogmatisches Problem vorzuliegen als ein massiv rhetorisches. Obwohl wir in dieser Sache Veesenmeyers eher auf dessen Seite stehen, sind wir uns nicht sicher, ob der altehrwürdigen Katharinengemeinde in Osnabrück nicht Schlimmeres erspart geblieben ist.

Was den jungen Veesenmeyer