Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

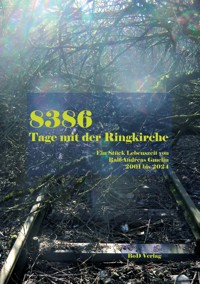

8386 Tage mit der Ringkirche Ein Stück Lebenszeit von Ralf-Andreas Gmelin, 2001 bis 2024 Eine Biographie der Evangelischen Ringkirchengemeinde während der Amtszeit des Autors.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 89

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

8386

Wie es losging: Zur Ringkirche?

Zu meinem Alltag als Ringkirchenpfarrer

Was in der Ringkirche los war

2001 : Neubeginn

2002: Ankomtnen in der Ringkirchengemeinde

2003: Aufbruch zu neuen Ufern

2004: Viel ist unterwegs.

2005: Perspektivensuche oder: Die Ruhe vor dem Sturm

2006: Beginn des Pfarrhaus-Umbaus

2007: Umbau ohne Ende

2003: Suche nach neuer Normalität

2009: Neuer Kirchenvorstand

2010: Gemeinde unterwegs

2011: Ein normales Kirchenjahr

2012: Erinnerung an Bekenntniestrert

2013: Fusion

2014: Profilierung

2015: Neuer Kirchenvorstand

2016: Ein ereignisreiches Jahr – ohne Orgel

2017: Ein ruhigeres Jahr - neben der Philippi-Forschung

2018: Abschied von Sunny Panitz

2019: 125 Jahre Ringkirche – ein Jubiläumsjahr

2020: Im Bann von Covid - 19

2021: Corona und kein Ende

2022: Tauwetter, eine heruntergefahrene Normalität kehrt zurück

2023: Das letzte Jahr, zahllose Abschiede

2024: Das offizielle Ende

Beispiele in der Ringkirche von Predigten von 2004 bis 2022

„Gemeinsam auf das Kreuz schauen“

„Gottesbeweis oder Glaube“

,,Vom Ei bis zum

„Je suis Charlie?“

Ringkirche im Rückblick 2000-2019

Von der immer neuen

Der Teufel hat Putin nicht verlassen

Zu guter Letzt: Das Farbenlied des Raben zu den liturgischen Farben

Ein spezieller Dank

8386

Tage, zwischen dem 1. März 2001 und dem 29. Februar 2024: Meine Zeit als Pfarrer an der Evangelischen Ringkirchengemeinde Wiesbaden. Dies Büchlein ist ein persönlicher Blick auf diese 23 Jahre. Ein Rückblick, auch mit Erinnerungen an die, die in dieser langen Zeit an meiner Seite die Geschicke der Ringkirchengemeinde mitbestimmt und mitbewegt haben, Kirchenvorstände in Geschichte und Gegenwart, Gemeindeglieder und auch Mitmenschen, die nicht zur Ringkirchengemeinde gehörten, aber für sie wichtig wurden. Manche von ihnen haben uns für immer verlassen, an einige von ihnen habe ich denken müssen, als ich diesen Blick zurück verfasst habe.

Im Jahr meines Dienstantritts in der Ringkirchengemeinde hielt ich gerade Konfirmandenunterricht am Dienstag, den 11. September 2001, als ich mit den Konfis1 vom Gemeindebüro kam und auf der Straße An der Ringkirche meinem Kollegen, Sunny Panitz, begegnete, der mir von dem Anschlag auf die Twin Towers in New York erzählte. Irgendwie ist das Bild der brennenden Hochhäuser, zum Symbol für die zunehmende Erschütterung der Friedensordnung geworden, die ihren Glanzpunkt zwölf Jahre zuvor, 1989, in der Öffnung des Ostblocks gehabt hatte. - Zunächst schien es uns hier nichts anzugehen, was wir staunend während der ersten Präsidentschaft des amerikanischen Wahrheitsdesperados Donald Trump beobachten mussten. Aber schon bald erwies sich, dass der ganze Westen, wenn nicht die ganze Welt auf eine Spaltung der Gesellschaften und Nationen zutreiben. Nicht nur im weltweiten Horizont, sondern auch im alltäglichen Leben gibt es dafür Anzeichen: Einerseits werden wir von einer zunehmenden Bürokratie geschützt, die ursprünglich das Ziel hatte, die Demokratie vor willkürlichen Despoten zu bewahren, bis sie selbst als ein solcher Despot empfunden wurde. – So werden zunehmend Minderheiten auf dem Weg der political correctnes behütet. Aber auf der anderen Seite wird als Gegenlager eine Bewegung stärker, die an dunkle Zeiten erinnert, wenn sie im selbstgerechten Kampf gegen die bürokratische Bevormundung des Volkes Ressentiments und Zukunftsangst fördert, um sich später als das Wolfsrudel zu entpuppen, das eine verängstigte und verrohte Herde zum Fressen und Gefressenwerden treibt. Als Pfarrer habe ich mich immer – im Rahmen meiner Reichweite - politisch verantwortlich gefühlt, ohne dass ich mich in den Dienst einer politischen oder ideologischen Partei stellen lassen wollte.

Dieses Büchlein schaut zurück auf den Zeitraum der 8386 Tage, die um sind, wenn am 29. Februar 2024 meine Amtszeit an der Ringkirchengemeinde endet. Ein Anlass für mich, über meine vergangenen 23 Jahre nachzudenken und in diesem Büchlein abzulegen. So wünsche ich seinen Lesern, dass sie an den Gedanken und Erinnerungen Freude haben.

Denn Gott sagt uns durch Jesus Christus, dass wir aus der Liebe zum Leben leben sollen. Das stellt uns die Aufgabe, nicht aus dem Geist der Furcht zu leben. Dieser Geist hat Menschen immer wieder in die Fänge ideologischer Verführer getrieben. Ideologien lassen oft die Liebe zum Leben vermissen oder vermindern bei ihren Anhängern die Achtung vor dem Leben. Statt dessen sollen wir ein Leben in der Freiheit des Christenmenschen wagen, das sich nicht an die Leine nehmen lässt – egal, wer am anderen Ende der Leine zieht.

Die protestantischen Theologien der letzten zweihundert Jahre haben oft, wenn sie angefochten waren, den Weg in politische Ideologien gesucht. Und es wurde meist kein guter Weg. Auch die ökologische Weltrettung unserer Tage hat – neben einer pragmatischtechnischen Dimension, die dieser Erde und ihrer Zukunft wohltun wird, eine ideologische Dimension, die sich nicht nur in festgeklebten Destrukteuren zeigt, sondern auch in apokalyptischen Haltungen, die vor Kultur oder Leben keinerlei Respekt haben.

Nach Religions- und Konfirmandenunterricht begann meine Beschäftigung mit der Theologie mit meinem Studium in Tübingen, Frankfurt, Marburg und Mainz. Es sprang von der Lutherzeit zur Bekennenden Kirche, ohne Umweg über das 19. Jahrhundert zu nehmen. Meine spätere Beschäftigung mit den Strömungen dieser Epoche hat meinen theologischen Standort bereichert, aber nicht bestätigt: Ich kam an Adolf von Harnack nicht vorüber, habe Ehrfurcht vor den verstorbenen Großen Max Weber, Ernst Troeltsch oder Paul Tillich, konnte mich aber bei den damals lebenden Theologen meiner Studienzeit, Eberhart Jüngel, Jürgen Moltmann in Tübingen, Wilfried Härle oder Eilert Herms nie ganz zuhause fühlen, da ihre Haltung oft von der Blässe der Gegenwartsmoden angekränkelt war. Für die theologische und polemische Kompetenz von Friedrich Wilhelm Graf habe ich dankbare Sympathien entwickelt, ohne dass sie mein eigenes theologische Denken sehr geprägt hätte.

Was mir erst später deutlich wurde, war ein Einfluss, den ich als gebürtiger Gießener in den Semesterferien genoss: Die einzelnen Seminarstunden des Philosophen Odo Marquard, dessen Skeptizismus mir wohlgetan hat, nicht nur aufgrund seiner humorvollen Methodik des „Transzendental-Belletristen“, sondern gerade wegen seines Ernstes bei der Bekämpfung der Geschichtsphilosophie, die sich wie eine Pest auch über die Theologie zu legen sucht. Denn für die Geschichte schreibt er im anklingenden Gegensatz zur elften These von Karl Marx über Feuerbach:

„Es kömmt darauf an, sie in Ruhe zu lassen!“.

Von den Wolken der Theorie zurück auf den Erdboden der pastoralen Praxis: Die Mitgliederstatistik der letzten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der EKD hat mir bewiesen, dass während meiner Zeit als Pfarrer meine Kirche kleiner wurde. Nicht das Ziel, das ich mir bei meiner Berufswahl gewünscht hätte. Bei aller Naivität meiner frühen Hoffnungen bleibt ein Hauch von Trauer.

Ich wünsche mir, dass theologisches Denken wieder den Mut hat, allein gegen den Rest der Welt zu Gott zu halten.

Nur Ideologen sind sich fundamentalistisch sicher, dass ihr Weg der einzig richtige ist. Wer ein wahres Werkzeug Gottes sein möchte, muss es wagen, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, besonders im Zeitalter von Internet und ChatGPT, um die Wirklichkeit von Gott her zu deuten.

Archivbild von 2014.

Und die erste Einsicht muss die bleiben, die uns als endliche Wesen mit unserer Beschränktheit und Irrtumsfähigkeit versöhnt: Trotz aller computergestützen Prognosen muss der Mensch Maß aller Dinge bleiben...

Wiesbaden im Jahr 2024, Ralf-Andreas Gmelin

1 Das meint immer: Konfirmandinnen und Konfirmanden!

Wie es losging: Zur Ringkirche?

Im Jahr 2000, am Anfang des Jahrhunderts, wohnte ich am Alfred Brehm Platz in Frankfurt, direkt neben dem Haupteingang zum Zoo. Ich arbeitete als Theologischer Redakteur der „Evangelischen Kirchenzeitung“, die dann noch einige Jahre „Evangelische Sonntagszeitung“ hieß. Mit Rücksicht auf meine baldige Frau – die in Mainz arbeitete – wollte ich mich auf eine Stelle bewerben, die auch ihren beruflichen Anforderungen entspräche, d.h. in der Nähe von Mainz. Ausgeschrieben waren Mainz-Gonsenheim und die Ringkirche, auch Auferstehung in Wiesbaden war im Angebot. Gonsenheim und Auferstehung erwiesen sich als ungeeignet, darum stellte sich die Frage: Zur Ringkirche?

Als Vikar hatte ich die Wiesbadener Kirchengemeinden kennengelernt, denn ich war bei Hermann Otto Geißler an der Wiesbadener Lutherkirche. Aus unserem damaligen Blickwinkel war die Ringkirche nicht im Bestzustand: Viele aktive Gemeindeglieder der Lutherkirchengemeinde wohnten eigentlich in einem Pfarrbezirk der Ringkirche, auch Chormitglieder des damaligen Bachchores, in dem ich damals mitgesungen hatte, kamen von dort.

Aber gerade Aufbauarbeit in einer Gemeinde zu leisten, hat auf mich einen großen Reiz ausgeübt. Ich hatte das Gefühl, dass ich dafür die Kraft hätte. Und ich hatte mit solcher Aufbauarbeit gute Erfahrungen gemacht: Nach dem Theologiestudium in Tübingen, Frankfurt, Marburg und Mainz hatte mich der Propst von Südnassau, Heinz Bergner, Wiesbaden, im Anschluss an das Vikariat an der Lutherkirche Wiesbaden zum Pfarrvikariat nach Stierstadt-Weißkirchen gesteckt. Mein Wunsch, in einer der hessischen Großstädte Verwendung zu finden, wurde ignoriert: „Ich lasse Sie nicht gehen!“ Damit ging es nach Oberursel in eine Gemeinde, zu der ein befreundeter Kollege kurz zuvor kategorisch „Nein!“ gesagt hatte. Eine Gemeinde mit einem eigensinnigen Pfarrkollegen, der einen sehr aktiven Kirchenvorstand an den Rand der Verzweiflung gebracht hatte.

Um es kurz zu machen: Ich übernahm diese Gemeinde, der ältere Kollege ließ sich direkt danach pensionieren, und ich bekam das Gefühl, dass in kurzer Zeit alles aufs Prächtigste gedieh. Es entwickelte sich eine blühende Jugendarbeit, es gab viele Konfis2, der Gottesdienstbesuch stabilisierte sich auf einem sehr ordentlichen Niveau und ich war auch persönlich gut eingebunden in diese erste Gemeinde. Ich genoss diesen Kirchenvorstand aus selbständig denkenden Menschen, die mich unterstützten und war nach kurzer Zeit in dieser Gemeinde zuhause. Wenn da nicht...

Eines Tages – etwa acht Jahre später - rief mich der damalige Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Landeskirche, Oberkirchenrat Joachim Schmidt, an und fragte mich, ob ich mich nicht auf die Stelle eines Theologischen Redakteurs der Ev. Kirchenzeitung bewerben wollte. Die Stelle war zweimal ausgeschrieben worden – ohne Erfolg. Da ich noch nicht das Gefühl hatte, bereits zu lange in meiner Gemeinde zu sein, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, mich wegzubewerben. Aber wenn man gefragt wird? Da ich schon seit Schülerzeiten publizistisch tätig war, hatte ich mich auch bei meiner Gemeindearbeit und als Öffentlichkeitsreferent des Dekanats Bad Homburg für eine systematische Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt. Dazu gehörte auch der Besuch von zweckdienlichen Fortbildungen. Und - das hatte ich jetzt davon!

Ich wurde gefragt und diese Frage bohrte, weil sie einer Antwort bedurfte. Ich stand da wie Buridans Esel vor zwei Heuhaufen – und wollte nicht wie dieser verhungern: Einerseits stand da eine Gemein