Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Meinungsumfragen in Deutschland ergeben, dass viele Menschen unterschwellig Angst vor dem Islam empfinden. Dieses diffuse Gefühl basiert jedoch selten auf persönlichen Erfahrungen mit Muslimen, sondern allzu häufig auf zum Teil interessengeleiteten Informationen aus verschiedenen Medien, Büchern und nicht zuletzt auf den Äußerungen zweifelhafter politischer Akteure. Dieses Buch richtet sich an Menschen, die sich ein möglichst unvoreingenommenes Bild vom Islam machen wollen. Was steht wirklich im Koran? Welche Interpretationen gehören nachvollziehbar zu dieser Religion und welche sind lediglich verkürzte oder verfälschte Aussagen? Manfred Eberlein, seit der sogenannten ersten Flüchtlingskrise 2015 als Integrationshelfer tätig, möchte den Islam einer breiten Leserschaft auf anschauliche Weise verständlich machen. Weder schwarzseherisch noch verharmlosend bringt er Ordnung in die vielen Aspekte und bezieht die teilweise stark unterschiedlichen Ansichten sowohl islamischer als auch westlicher Experten mit ein, ergänzt durch seine Erfahrungen aus persönlichen Begegnungen. Dabei sprengt er auch weit verbreitete Klischees auf.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 706

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Kommentar zum Cover

Vorwort

Einleitung

Der Islam – ein Überblick

Der Islam – eine monotheistische Religion

Der Islam – eine abrahamitische Religion

Der Islam – die Vollendung der göttlichen Prophetien

Bibel, Koran und Hadithe – die Heiligen Schriften

Der Koran

Suren-Pingpong

Die Entschärfung des Korans

Der Prophet Mohammed

Scharia

Muslime, Schriftbesitzer, Heiden und Apostaten

Abrogation und Relativismus

Dschihad und binäre Weltsicht

Märtyrer

Mission

Frauen im Islam

Die K-Frage

Das Problem mit der Ehre

Taqiya

Sunniten und Schiiten

„Der“ Islam

Der Absolutheitsanspruch des Islam

Islam bedeutet Unterwerfung

Architektur als Ausdruck von Macht

Der Islam auf dem Weg zur Mehrheitsreligion?

Der Islam gehört zu Deutschland?

Demografische Verwundungen

Islam und Christentum

Orientierung

Gemeinsamkeiten

Unterschiede

Zusammenfassung

Der Islam – Religion des Verstandes

Allahs Barmherzigkeit – „Halal“ und „Haram“

Integration und Toleranz

Meine Begegnungen mit dem Islam – Versuch einer Zusammenfassung

Literaturhinweise

Anhang

Koransuren

Die 25 im Koran erwähnten Propheten bzw. Gesandten

Bibelzusammenfassung auf einer Seite

Quellenangaben

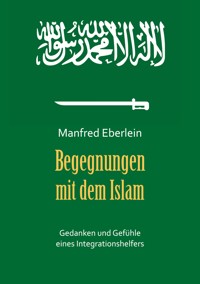

Kommentar zum Cover

Das Cover zeigt die Nationalflagge Saudi-Arabiens. Auf grünem Grund findet sich ein weißes, waagerecht angeordnetes Schwert, darüber weiße arabische Schriftzeichen. Die Farbe Grün war die Farbe des Mantels des Propheten und Religionsstifters Mohammed und wurde so zur Farbe des Islam. Die Schrift gibt das islamische Glaubensbekenntnis der Muslime, die Schahada, wieder:

Lâ ilâha illâ 'llâhu Muḥammadun rasûlu 'llâhi:

Es gibt keine Gottheit außer Gott und Mohammed ist sein Gesandter.

Das Schwert versinnbildlicht die militärischen Triumphe des Islam, der Familie Saud und der Wahhabiten. Es soll für Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit stehen. Bei keinem anderen Staat der Welt ist der Familienname der das Land beherrschenden Familiendynastie, hier der Familie Saud, gleichzeitig Teil der offiziellen Landesbezeichnung.

Saudi-Arabien ist der Staat, auf dessen Territorium der Islam einst entstanden ist und der heute als Hüter der heiligen Stätten des Islam (Mekka und Medina) auftritt. Der Bezug zum Islam auf der Staatsflagge zeigt die Bedeutung des Islam als alleinige Staatsreligion in muslimischen Mehrheitsgesellschaften wie Saudi-Arabien und unterstreicht den Absolutheitsanspruch dieser Religion sowie die in der Religion begründete Forderung nach der Einheit von Glaube, Religion, Gesellschaft und Staat.

Die Symbolik der Flagge Saudi-Arabiens ist geeignet, Nicht-Muslimen Angst vor dem Islam zu machen. Die Verbindung eines religiösen Glaubensbekenntnisses mit einem Schwert kann als Hinweis verstanden werden, dass der Absolutheitsanspruch des Glaubensbekenntnisses im Mutterland des Islam auch mit dem Schwert durchgesetzt werden soll. Die Symbolik der Flagge könnte man so interpretieren.

Von den 19 Attentätern des 11. September 2001 waren 15 Saudi-Arabische Staatsbürger. Waren die Flugzeuge etwa ihre Schwerter, mit denen sie militärische Triumphe des Islam erzielen wollten? Honi soit, qui mal y pense? („Verflucht sei, wer schlecht darüber redet“ – Inschrift auf dem Wappen der britischen Königsfamilie)

Vorwort

Im Laufe des Jahres 2015 sind fast eine Million fremde Menschen als Flüchtlinge nach Deutschland eingewandert. Mehrere Hunderttausend folgten dieser ersten Welle in den darauffolgenden Jahren. Die Reaktion der deutschen Bevölkerung war und ist ambivalent. Ein Teil begrüßte die Ankommenden schon auf den Bahnhöfen mit Plakaten wie „Refugees Welcome“, andere waren von der umstrittenen Auslegung der Einwanderungsgesetze durch Bundeskanzlerin Merkel enttäuscht. Sie sprachen sich gegen die aus ihrer Sicht unkontrollierte und illegale Einwanderung aus, die von der Kanzlerin durch direkte Anweisungen an die Amtsträger ermöglicht worden war.

Viel gestritten wurde seitdem über die Belastungen für die deutsche Bevölkerung, die sich aus dem Zustrom so vieler fremder Menschen in so kurzer Zeit ergaben. Dass die Flüchtlinge nicht nur eine Bereicherung für unser Land sein können, sondern zunächst auch eine Belastung, war der Kanzlerin durchaus bewusst. Mit der ihr eigenen Geste der Raute stellte sie sich vor die Presse und sprach den mittlerweile berühmt gewordenen Satz aus: „Wir schaffen das!“ Mit „Wir“ meinte sie nicht nur die für solche Fälle zuständigen staatlichen Stellen. Mit „Wir“ waren ausdrücklich auch viele ehrenamtliche Helfer gemeint, die aufgefordert wurden, sich finden zu lassen und sich einzubringen. Ohne eine große Zahl von freiwilligen Helfern, das war klar, würden „wir“ das nicht schaffen.

Aus persönlichem Interesse begann ich mich im Frühjahr 2015 ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe zu engagieren. Ich wollte dabei sein und die „Neuen“ kennenlernen. Da waren Hunderttausende nach Deutschland gekommen und ich kannte zunächst keinen einzigen von ihnen. Das wollte ich ändern. Neben dem Wunsch zu helfen spielte auch eine Portion Neugier eine Rolle: Was sind das für Menschen, die da nach Deutschland gekommen sind? Warum sind sie gekommen? Welche Kultur, welche Religion und welche Sitten und Gebräuche haben sie mitgebracht? Wie passt das alles in unser Land?

Mit meinem Engagement folgte ich der Aufforderung der Kanzlerin und ihrer Überzeugung „Wir schaffen das!“. Ich erteilte Deutschkurse für Anfänger, half bei der Bewältigung der vielen Formulare wie z. B. für Hartz IV, erstellte Lebensläufe und Bewerbungsschreiben und erklärte den Flüchtlingen an vielen Beispielen, wie Deutschland so „funktioniert“.

Die meisten Flüchtlinge kamen aus islamischen Ländern wie Syrien, dem Irak, Iran oder Afghanistan. Einige waren überzeugte Muslime, andere stellten sich als Atheisten vor und wieder andere waren als Apostaten oder wegen ihres christlichen Glaubens verfolgt worden. Alle genossen jedoch die Freiheit, in Deutschland keiner Religion angehören zu müssen. Ein junger Mann aus Afghanistan drückte seine Freude darüber mit den Worten aus: „Ich bin so froh, in Deutschland zu sein. Endlich muss ich nicht mehr hassen müssen.“ Er hatte das Pech, in Afghanistan in die erste Herrschaftszeit der Taliban hineingeboren worden zu sein, als Mädchen keine öffentlichen Schulen besuchen durften und der Unterricht für die Jungen fast ausschließlich aus islamischem Religionsunterricht bestand, in dem die Werte und Ziele der Taliban vermittelt wurden. Hass spielte hier offensichtlich eine zentrale Rolle. Der Kommentar des jungen Afghanen hatte mir Angst gemacht. Ich fing an, mich mit dem Islam zu beschäftigen: Was ist das für eine Religion, die in Deutschland mittlerweile mehrere Millionen Anhänger hat? Muss man davor Angst haben? Ich beschloss, der Sache nachzugehen und mich über den Islam zu informieren. Ist der Islam gefährlich, und, falls ja, empfinde ich persönlich deswegen Angst vor dieser Religion? Diese Fragen wollte ich für mich beantworten.

Mit diesem Ziel, d. h. mit dem Versuch, mir als theologischem Laien ein Bild vom Islam zu verschaffen, ist dieses Buch entstanden. Es dokumentiert meine Begegnungen mit dem Islam und fasst die Ergebnisse meiner Nachforschungen und Analysen zusammen.

Einleitung

„Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus.“ Mit diesen markigen Worten beginnt der Text des berühmten Manifestes der Kommunistischen Partei, das Karl Marx und Friedrich Engels im 19. Jahrhundert geschrieben haben. Die Diskussion über den Islam im Deutschland unserer Tage könnte man ähnlich beschreiben: „Ein Gespenst geht um in Deutschland – das Gespenst des Islam.“

Mit genau diesen Worten beginnt auch die Islamkritikerin Necla Kelek ihr Buch „Himmelsreise“. Sie fügt dann hinzu: „Man kann es [das Gespenst] gelegentlich auf unseren Straßen sehen – Frauen im schwarzen Tschador, die hinter bärtigen Männern mit Käppis und Pluderhosen herlaufen.“

Gespenster sind erfundene Wesen, die Angst verbreiten sollen. Man trifft sie in zahlreichen Grusel- und Horrorfilmen und sie fehlen in fast keiner Geisterbahn auf Jahrmärkten und in Vergnügungsparks. Es gibt sie aber auch in Kinderbüchern, wie in „Das kleine Gespenst“, ein Kinderbuch von Otfried Preußler aus dem Jahr 1966. Hier handelt es sich um ein harmloses, hilfsbereites, neugieriges und freundliches Nachtgespenst. Das kleine Gespenst tut niemandem etwas zuleide. Es erschreckt nur diejenigen, die es ärgern.

Gibt es nun einen Grund, vor den „Gespenstern“, die gelegentlich auf unseren Straßen zu sehen sind und die der Journalist und Schriftsteller Ralph Giordano abwertend als „menschliche Pinguine“ bezeichnet, deren Anblick seine „Ästhetik“ beschädigt1, Angst zu haben? Mein Verstand sagt mir: Nein! Ich weiß, dass es sich bei diesen „Gespenstern“ häufig um Touristinnen aus arabischen Ländern handelt, die sich in kleinen Gruppen, häufig in Begleitung ihrer Männer, fast ausschließlich in der Nähe von hochpreisigen Geschäften für Uhren, Schmuck, Haushaltswaren, Bekleidung und diversen Modeartikeln aufhalten. Aus der Sicht des Ökonomen sind diese Menschen hoch willkommen. Beim Verkauf von Rolex-Uhren, WMF-Töpfen, Modeartikeln von Gucci, Prada und Louis Vuitton sowie von original Schweizer Taschenmessern, Kuckucksuhren und Hummelfiguren geht es schließlich auch um das Recycling von Petro-Dollars, das sowohl die Einzelhändler in den Innenstädten als auch den deutschen Fiskus erfreut. Die Wahrscheinlichkeit für eine Begegnung mit voll verschleierten arabischen Touristinnen im öffentlichen Raum ist jedoch in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Ihre Reiseziele haben sich geändert. Die Shoppingtouren führen heutzutage überwiegend in andere Länder und nur noch selten nach Deutschland.

Die Kleidung der „Gespenster“ deutet darauf hin, dass es sich um Frauen muslimischen Glaubens handelt, die ihren Glauben und ihre Kultur durch das Tragen entsprechender Kleidung dokumentieren, ähnlich wie christliche Nonnen. Hier läuft also ein Stück Islam über die Straße. Gelegentlich geht die perfekte Gespensterkleidung sogar noch über den von Necla Kelek erwähnten Tschador hinaus. Weibliche Bewohner aus den Golfstaaten tragen in der Öffentlichkeit häufig die verschärfte Version des Tschador, den Nikab. Der bedeckt zusätzlich zum Tschador auch Nase, Mund, Kinn und Stirn und lässt nur einen schmalen Sehschlitz frei. Damit nicht genug, gibt es auch noch die Buschija oder Ghatwa, ein dünnes, schwarzes Tuch, das die Augen verdeckt und in der Regel mit dem Nikab kombiniert wird. Bekannter als der Nikab ist in Deutschland der Begriff Burka. Die Burka ist ein einfarbiger Überwurf, der bis zum Boden reicht und bei dem im Bereich des Gesichts ein Sehgitter eingearbeitet ist. Die Burka wird überwiegend in Afghanistan und Pakistan getragen.

Der Anblick einer voll verschleierten Frau in der Öffentlichkeit zieht die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf sich. Er wirkt fast immer befremdlich, weil diese Art von Kleidung so gar nicht zum traditionellen Straßenbild in Deutschland passt. Viele würden hier sagen, dass es auch nicht zu unserer Kultur passt, sein Gesicht zu verbergen. Aufmerksamkeitsfördernd kommt hinzu, dass es sich um äußerst seltene und deswegen exotische Anblicke handelt. Durch die weiter fortschreitende Globalisierung könnte sich das ändern.

Viele Menschen stehen allem Fremden sehr reserviert gegenüber. Alles, was anders ist als man selbst, wird zunächst innerlich abgelehnt. „Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht“, sagt der Volksmund. Die Wissenschaft spricht hier davon, dass Mehrheitsgesellschaften dazu neigen, ein „Wir“ zu konstruieren, das in der Regel eines „Anderen“ bedarf, von dem sich das „Wir“ positiv absetzt, indem es dem „Anderen“ negative Charakteristika zuschreibt2.

Ein Blick nach Hollywood scheint diese Theorie zu bestätigen. Dort wird das Genre der Alien-Filme produziert, Filme über Außerirdische, die als Fremde auf die Erden kommen. Diese „Anderen“ werden von den Filmemachern fast ausnahmslos als aggressiv und gefährlich, als Feinde der Menschheit, also des „Wir“, dargestellt. Eine der wenigen Ausnahmen ist der Film „E.T.“ von Steven Spielberg, wo der Außerirdische zum liebevollen Spielkameraden wird und deshalb schon rein äußerlich, dem Kindchen-Schema folgend, mit großen, runden Augen ausgestattet wurde. Die meisten Filme dieser Art beschreiben jedoch ein Bedrohungsscenario, wie z. B. die Produktion „Independence Day“, bei der ein Quadratkilometer großes Raumschiff die Erde bedroht und deren Vernichtung durch die bösen Aliens nur durch den opferreichen, heroischen Einsatz nationaler Helden am „Independence Day“ verhindert werden kann.

An den Anblick von kopftuchtragenden Musliminnen hat man sich in Deutschland schon lange gewöhnt, sie gehören mittlerweile in vielen Innenstädten zum normalen Straßenbild. Der Anblick von Burkas wird jedoch von vielen nach wie vor als fremd empfunden und kann im Unterbewusstsein Angst vor dem Fremden hervorrufen. Wenn dann das Tragen von Burkas als Symbol für den Islam gesehen wird, steht diese Religion plötzlich als das „Andere“ da, das Fremde, vor dem man Angst hat. Aus Unsicherheit, wie das Auftauchen der „Gespenster“ zu werten ist, kann Angst werden, aus Angst kann Aversion werden, aus Aversion kann Aggression werden und die kann sich schließlich in verbaler oder sogar physischer Gewalt gegen die „Anderen“ äußern. Man sieht sich, wie im Hollywood-Film, in der Rolle des Verteidigers des „Wir“.

Im Falle der Vollverschleierung kommt noch unterschwellig hinzu, dass diese Kleidungsstücke in der Regel schwarz sind. Schwarz ist in Deutschland nicht nur eine beliebte Modefarbe, sondern gilt auch als Farbe des Todes. Auf Beerdigungen trägt man Schwarz und die Witwe eines Verstorbenen kleidet sich traditionell als Ausdruck ihrer Trauer häufig noch mehrere Monate nach dem Tod des Partners in Schwarz. Beim Anblick einer schwarzen Vollverschleierung fragt das Unterbewusstsein, ob das, was das Auge sieht, vielleicht etwas mit dem Tod zu tun hat, also etwas, vor dem man Angst hat, mit dem man nichts zu tun haben möchte.

Die Begegnung mit vollverschleierten Frauen löst in Deutschland bei vielen Menschen Unsicherheit aus. Wer verbirgt sich hinter dieser Vermummung? Muss ich vor dem „Gespenst“ Angst haben? Der Verstand sagt: „Nein“. Was bleibt, ist jedoch eine Restunsicherheit. Ich kann die Frauen nicht ansprechen oder ihnen die Hand zur Begrüßung reichen. Gerade das soll ja durch die Kleidung verhindert werden. Was noch schlimmer ist: Ich kann ihnen nicht ins Gesicht sehen. Ich kann nicht erkennen, ob sie fröhlich oder traurig sind, wütend oder gelassen. Ich weiß noch nicht einmal mit letzter Sicherheit, ob sich hinter der Kleidung eine Frau oder ein Mann verbirgt.

Ich frage mich, wie denn mein persönliches Verhältnis zu dem „Gespenst“ Islam ist, das in den letzten Jahrzehnten in Deutschland aufgetaucht ist und sich als neuer Teil von Deutschland immer stärker ausbreitet. Hat des „Gespenst“ einen liebevollen Charakter, wie in dem Buch von Otfried Preußler, oder geht von ihm eine Gefahr aus? Ich weiß es nicht. Ich bin unsicher. Ich möchte meiner Angst auf den Grund gehen. Ich möchte wissen, ob es Gründe gibt, Angst zu haben. Dabei ist mir klar, dass ich bei der Analyse meiner Angst zwischen Fakten und Empfindungen, zwischen Realitäten und dem Bauchgefühl unterscheiden muss. Angst hat immer auch eine psychologische Komponente. Außerdem ist Angst immer auch etwas Subjektives. Wovor der eine Angst hat, das ist für den anderen kein Problem. Bei der Religion des Islam handelt es sich um etwas für die autochthone Bevölkerung in Deutschland Fremdes. Ich will daher beachten, dass es falsch ist, nur aus der Tatsache des Fremden zu schließen, dass man davor Angst haben muss. Ich möchte mich nicht gedanklich auf die Alien-Schiene der Hollywood-Filme setzen lassen oder in das Denkmuster vom „Wir“ und den „Anderen“ verfallen, auch wenn es schwer fällt, dieser Versuchung zu widerstehen.

„Wir werden mit unseren Islam-Ängsten besser umgehen, wenn wir ihre Ausprägungsformen und Genese kennen. Wer seinen eigenen Projektionen auf die Schliche kommt, wird frei, in der Begegnung mit Muslimen und in der Auseinandersetzung mit islamischen Sachthemen mit Genauigkeit und Sorgfalt zu agieren.“ Diesen Hinweis des Theologen Thomas Naumann möchte ich bei der Analyse meiner Angst vor dem Islam beachten3.

Das Beispiel mit den vollverschleierten Frauen auf deutschen Straßen ist natürlich nur ein kleines Mosaiksteinchen des Gesamtbildes Islam. Niemand wird auf Basis einer sachlichen Prüfung der Fakten ernsthaft behaupten, dass es angebracht ist, vor diesen „Gespenstern“ Angst haben zu müssen, selbst wenn es sich bei ihnen nicht um arabische Touristinnen handelt, die sich nur vorübergehend und zu unserem finanziellen Vorteil hier aufhalten, sondern um einen Teil der Wohnbevölkerung, d. h. um Menschen, die gekommen sind, um mitsamt ihrer Religion und Kultur hier zu leben. Ein Problem kann jedoch dann entstehen, wenn die Kleidung als Symbol für die Religion des Islam gesehen wird und diese Religion als Gefahr wahrgenommen wird. Leider gibt es zahlreiche Anhaltspunkte, die eine Wahrnehmung des Islam als Gefahr unterstützen. Die Anschläge vom 11. September 2001 waren der Super-GAU für die Öffentlichkeitsarbeit des Islam, der in der westlichen Welt auch zuvor schon immer mit enormen Akzeptanzproblemen zu kämpfen hatte. Hinzu kommen die zahlreichen Mordanschläge in vielen westeuropäischen Ländern wie Deutschland, Spanien, Frankreich und England mit vielen Toten und Verletzten, die nach Überzeugung der Attentäter als Kampf zur Verteidigung des Islam zu verstehen sind. In der Presse finden sich eine Vielzahl von Überschriften wie: „Terrorismus und Islam hängen zusammen“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ, vom 19. August 2017), „Der Islam von heute zerstört die Vernunft“ (FAZ vom 5. November 2017), „Die Illusion eines moderaten Islam“ (FAZ vom 17. Februar 2018), „Islamisches Recht und Rechtsstaat unvereinbar“ (FAZ vom 23. März 2018), „Schleichende Islamisierung“ (FAZ vom 17. Mai 2018), „Das Wesen des Islam schließt eine Integration aus“ (FAZ vom 16. Januar 2019). In anderen Medien wie der Bildzeitung oder dem Spiegel sowie im Internet sind die Gefahrenmeldungen über den Islam häufig noch schriller.

In der FAZ vom 19. Januar 2019 findet sich auf Seite 2 ein Artikel mit der Überschrift: „Weniger Verfahren gegen Islamisten“. Darin wird der Generalbundesanwalt Peter Frank zitiert, der von 865 neuen Verfahren wegen „islamistischen“ Terrors im Jahr 2018 im Vergleich mit 1031 Verfahren im Jahr 2017 spricht. Er erwähnt außerdem, dass sich die „Bedrohungslage“ trotz der leicht abnehmenden Zahlen nicht verändert habe. Man müsse sich auch künftig auf verschiedene „Anschlagsszenarien“ einstellen. „Alles sei möglich.“ Im Weiteren spricht er vom „Gefährder-Management“ und von „Top-Gefährdern“, die „notfalls“ wegen Straftaten aus der Alltagkriminalität festgenommen werden sollen. Artikel wie dieser sind leider immer wieder geeignet, mir Angst vor dem Islam in Deutschland zu machen.

Mit meiner Angst vor dem Islam bin ich nicht allein. Der Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung vom Juli 2019 berichtet davon, dass als Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter rund 1.500 Personen 52 % der Bevölkerung in Deutschland den Islam als Bedrohung empfinden4.

Eines ist mir schon vor Beginn meiner Überlegungen deutlich geworden: Falls ich überhaupt Ängste vor dem Islam habe, basieren diese fast ausschließlich auf den vielen Berichten und Kommentaren in Fernsehsendungen, Büchern, Zeitschriften und Zeitungsartikeln, die ich zum Thema gehört und gelesen habe und die den Islam als Gefahr darstellen, vor der gewarnt werden muss. Als ehrenamtlicher Integrationshelfer für Flüchtlinge habe ich persönlichen Kontakt mit Flüchtlingen aus muslimischen Ländern. In einigen Fällen gelang es mir, so viel Vertrauen aufzubauen, dass es möglich war, auch über das schwierige Thema Religion zu reden. Dabei habe ich vieles gelernt, was mir geholfen hat, mich zu orientieren. Bestätigt wurde ich auch immer wieder in der Erkenntnis, dass es generell besser ist, mit dem anderen zu reden als über ihn. Das sollte eigentlich eine Binsenweisheit sein, ist es aber leider nicht. Viele Menschen in Deutschland lassen sich ausschließlich aus Fernsehsendungen, dem Internet, aus Büchern und durch die Presse über den Islam und die Muslime informieren, ohne sich die Mühe zu machen, mit dem freundlichen Muslim von nebenan, den es für viele mittlerweile gibt, selbst ein Gespräch anzufangen. Dann würden sie feststellen, dass vieles, was als Expertenmeinung durch die Medien verbreitet wird, teilweise auch von Experten oder Politikern kommt, deren eigene Kontakte zu real existierenden Muslimen offensichtlich unterentwickelt oder schlicht nicht vorhanden sind. Meine Kontakte zu Muslimen haben mir auf jeden Fall Erkenntnisse gebracht, die ich so in der Literatur, aus Zeitungen und dem Internet nicht bekommen konnte. Es gab dabei bislang keinen Fall, bei dem ich auf einen Muslim gestoßen bin, dessen persönliche Art seine Religion auszuüben, mir Angst gemacht hätte. Bei der Analyse meiner Angst vor dem Islam wird es vor allem darauf ankommen, möglichst vorurteilsfrei die vielen unterschiedlichen Informationen und Expertenmeinungen über den Islam zu verstehen, zu bewerten und zu vergleichen und sie mit meinen eigenen Erfahrungen zu verbinden.

Der Islam – ein Überblick

Um herauszufinden, ob der Islam etwas ist, vor dem ich Angst haben muss, muss ich mir zunächst die Frage stellen, um was für eine Religion es sich hier handelt. Der Islam, was ist das? Wofür steht er? In Wikipedia finde ich einen groben Überblick5:

Der Islam ist eine monotheistische Religion, die im frühen 7. Jahrhundert n. Chr. in Arabien durch Mohammed gestiftet wurde. Mit über 1,8 Milliarden Anhängern ist der Islam nach dem Christentum (ca. 2,2 Milliarden Anhänger) heute die Weltreligion mit der zweitgrößten Mitgliederzahl.

Der Islam wird allgemein auch als abrahamitische, als prophetische Offenbarungsreligion und als Buch- oder Schriftreligion bezeichnet.

Das arabische Wort Islām ist ein Verbalsubstantiv zu dem arabischen Verb aslama („sich ergeben, sich hingeben“). Es bedeutet wörtlich das „Sich-Ergeben“ (in den Willen Gottes), „Sich-Unterwerfen“ (unter Gott), „Sich-Hingeben“ (an Gott), oft einfach mit Ergebung, Hingabe und Unterwerfung wiedergegeben.

Die Bezeichnung für denjenigen, der dem Islam angehört, ist Muslim. Die Pluralform im Deutschen ist Moslems oder Muslime, Muslimas oder Musliminnen.

Die zehn Länder mit dem größten Anteil an der muslimischen Weltbevölkerung sind Indonesien (12,9 %), Pakistan (11,1 %), Indien (10,3 %), Bangladesch (9,3 %), Ägypten und Nigeria (jeweils 5 %), Iran und Türkei (jeweils 4,7 %) sowie Algerien (2,2 %) und Marokko (ca. 2 %). In ihnen zusammengenommen leben mehr als zwei Drittel aller Muslime. Die wichtigste überstaatliche islamische Organisation ist die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) mit Sitz in Dschidda. Ihr gehören 56 Staaten an, in denen der Islam Staatsreligion, Religion der Bevölkerungsmehrheit oder Religion einer großen Minderheit ist. Muslimisch geprägte Länder in Europa sind Albanien, Bosnien und Herzegowina, der Kosovo, Mazedonien und die (geographisch nur teilweise in Europa liegende) Türkei. Viele weitere Länder haben muslimische Minderheiten.

Die wichtigste textliche Grundlage des Islam ist der Koran (arabisch al-qur’ān ‚Lesung, Rezitation, Vortrag), der als die dem Propheten Mohammed offenbarte Rede Gottes gilt.

Die zweite Grundlage bilden die Hadithe (arabisch ḥadīṯ‚ Erzählung, Bericht, Mitteilung, Überlieferung) zur Sunna Mohammeds (Brauch, gewohnte Handlungsweise, überlieferte Norm), der als der „Gesandte Gottes“ (arabisch Rasūl, Gesandter, Sendbote, Apostel‘) Vorbildcharakter für alle Muslime hat.

Die sich aus diesen Texten ergebenden Normen werden in ihrer Gesamtheit als Scharia bezeichnet (im Sinne von „Weg zur Tränke, Weg zur Wasserquelle, deutlicher, gebahnter Weg“; auch: „religiöses Gesetz“, „Ritus“).

Der Islam – eine monotheistische Religion

Der Islam gehört, wie das Judentum und das Christentum, zu den monotheistischen Religionen. Diese unterscheiden sich von anderen Weltreligionen wie z. B. dem Hinduismus dadurch, dass es hier nur einen einzigen Gott gibt. Innerhalb der drei monotheistischen Religionen nimmt der Islam allerdings als sogenannte radikal-monotheistische Religion eine Sonderstellung ein. Das hängt mit dem unterschiedlichen Gottesbild zusammen. Im Islam gilt Jesus Christus als bedeutender Prophet, als ein Vorläufer des letzten Propheten Mohammed. Der Islam degradiert Jesus vom Sohn Gottes zum Propheten, indem er ihm jegliche Gotteseigenschaft abspricht. Nach christlicher Auffassung ist Jesus Christus jedoch als Sohn Gottes in die Welt gekommen, um die Menschen von ihren Sünden zu befreien.

Die Vorstellung von einem dreieinigen Gott mit Jesus als Teil dieses dreieinigen Gottes ist für einen Muslim komplett abwegig. Ein solcher Glaube ist mit dem Islam unvereinbar, weil er im deutlichen Gegensatz zu zentralen Aussagen des Korans und des Propheten Mohammed steht. Die Existenz eines dreieinigen Gottes und damit die Existenz von Jesus Christus als Sohn Gottes und als Teil dieses dreieinigen Gottes würden den Islam in seinen Kernaussagen widerlegen. An dieser zentralen Stelle sind Christentum und Islam unvereinbar. Das christliche Gottesbild eines dreieinigen Gottes ist ein anderes als das radikal monotheistische muslimische Gottesbild. Entsprechend hart und unversöhnlich wird das Christentum seitens des Islam an dieser Stelle behandelt.

Der Koran spricht im Zusammenhang mit der christlichen Trinitätslehre von Beigesellung (arabisch: Schirk). Im heiligen Buch der Muslime6 wird zunächst festgestellt, dass die Heiden sich der Beigesellung schuldig gemacht haben. In Sure 13, Vers 33 heißt es:

„Sie (die Heiden) haben (dem einen) Gott Teilhaber (an die Seite) gesetzt (w. gemacht).“

Die Ablehnung und Sündhaftigkeit der Beigesellung und damit der christlichen Trinitätslehre kommt In Sure 4, Vers 48 des Korans besonders deutlich zum Ausdruck:

„Gott vergibt nicht, dass man ihm (andere Götter) beigesellt. Was darunter liegt (d. h. die weniger schweren Sünden), vergibt er, wenn er will. Wenn einer (dem einen) Gott (andere Götter) beigesellt, hat er (damit) eine gewaltige Sünde ausgeheckt.“

In Sure 4, Vers 116 wird diese Aussage noch einmal wiederholt:

„Gott vergibt nicht, dass man ihm (andere Götter) beigesellt. Was darunter liegt (d. h. die weniger schweren Sünden), vergibt er, wem er (es vergeben) will. Und wenn einer (dem einen) Gott (andere Götter) beigesellt, ist er (damit vom rechten Weg) weit abgeirrt.“

Sure 7, Vers 33 spricht von „abscheulichen Handlungen“:

„Mein Herr hat nur die abscheulichen Handlungen verboten … dass ihr (dem einen) Gott (andere Götter) beigesellt.“

In der islamischen Theologie wird die christliche Trinitätslehre als Schirk abgelehnt. Dies ergibt sich aus Sure 5,72, die sagt, dass „ungläubig ist“, wer sagt, dass „Gott Christus, der Sohn der Maria“ ist, und dann gewarnt wird, dass nicht ins Paradies kommt, „wer Gott [andere] beigesellt“. Auch der folgende Vers 73 aus Sure 5 wird in traditionellen Korankommentaren häufig so verstanden, dass an die christliche Trinität zu glauben als Unglaube bezeichnet wird.

Wörtlich steht in Sure 5, Verse 72 und 73 Folgendes:

Ungläubig sind diejenigen, die sagen: Gott ist Christus, der Sohn der Maria. Christus hat ja selber gesagt: Ihr Kinder Israels! Dienet Gott, meinem und eurem Herrn! Wer (dem einen) Gott (andere Götter) beigesellt, dem hat Gott (von vornherein) den Eingang in das Paradies versagt (w. das Paradies verboten). Das Höllenfeuer wird ihn (dereinst) aufnehmen. Und die Frevler haben (dann) keine Helfer. Ungläubig sind diejenigen, die sagen: Gott ist einer von dreien. Es gibt keinen Gott außer einem einzigen Gott. Und wenn sie mit dem, was sie (da) sagen, nicht aufhören (haben sie nichts Gutes zu erwarten). Diejenigen von ihnen, die ungläubig sind, wird (dereinst) eine schmerzhafte Strafe treffen.“

Weil die Ablehnung der christlichen Vorstellung von einem dreieinigen Gott für den muslimischen Glauben von großer Bedeutung ist, widmet sich der Koran diesem Thema an vielen weiteren Stellen:

Sure 5, Vers 17: „Ungläubig sind diejenigen, die sagen: Gott ist Christus, der Sohn der Maria.“

Sure 17, Vers 111: „Lob sei Gott, der sich kein Kind (oder: keine Kinder) zugelegt hat, und der keinen Teilhaber an der Herrschaft hat.“

Sure 4, Vers 171: Ihr Leute der Schrift! [Juden und Christen] Treibt es in eurer Religion nicht zu weit und sagt gegen Gott nichts aus als die Wahrheit! Christus Jesus, der Sohn der Maria, ist nur der Gesandte Gottes … Darum glaubt an Gott und seine Gesandten und sagt nicht (von Gott, dass er in einem) drei (sei(!). Hört auf (so etwas) zu sagen! Das ist besser für euch. Gott ist nur ein einziger Gott. Gepriesen sei er! (Er ist darüber erhaben) ein Kind zu haben.“

Sure 9, Verse 30-32: „Die Juden sagen, Uzair (d. h. Esra) ist der Sohn Gottes. Und die Christen sagen: Christus ist der Sohn Gottes. Das sagen sie nur so obenhin. Sie tun es (mit dieser ihrer Aussage) denen gleich, die früher ungläubig waren. Diese gottverfluchten Leute! (w. Gott bekämpfe sie). Wie können sie nur so verschroben sein! Sie haben sich ihre Gelehrten und Mönche sowie Christus, den Sohn der Maria, an Gottes statt zu Herren genommen. Dabei ist ihnen (doch) nichts anderes befohlen worden, als einem einzigen Gott zu dienen, außer dem es keinen Gott gibt. Gepriesen sei er! (Er ist erhaben) über das, was sie ihm (an anderen Göttern) beigesellen. Sie wollen das Licht Gottes ausblasen (w. mit ihrem Mund auslöschen). Aber Gott will sein Licht mit seiner ganzen Helligkeit erstrahlen lassen – auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist.“

Den Tatbestand der Beigesellung gibt es auch innerhalb des Christentums. Aus der Sicht des Protestantismus begehen katholische Christen „Schirk“, wenn sie der Botschaft der Bibel ihre katholische Tradition gleichberechtigt an die Seite stellen („beigesellen“). Das ist nicht vereinbar mit dem evangelischen Prinzip von „sola scriptura“, wie es Martin Luther formuliert hat. Die Texte der Bibel verbieten jede Art von Interpretation, wenn diese auf dem „Weglassen“ oder „Hinzufügen“ von einzelnen Textpassagen beruht. Die entsprechenden biblischen Verbote finden sich in 5. Mose 13, Vers 1, 5. Mose 4, Vers 2, Sprüche 30, Vers 6 und Offenbarung 22, Verse 18-19.

Der Koran enthält neben viel Positivem über den Islam leider auch viel Negatives über alle anderen Religionen. Die brutale Ablehnung aller anderen Religionen und deren Anhängern nimmt einen außerordentlich breiten Raum ein. Der Islam erscheint hier als eine Anti-Religion, bei der nicht nur die positive Zuwendung zu den eigenen Werten, sondern vor allem die Ablehnung (der Werte) der Anderen im Mittelpunkt steht. Dieser starke Fokus auf das Negative der Anderen findet sich so in keiner anderen Religion. Es scheint ein bedauerliches Alleinstellungsmerkmal des Islam zu sein.

Sure 60, Vers 4 beschreibt das Verhältnis von Muslimen und Nicht-Muslimen als grundsätzlich von Feindschaft und Hass geprägt:

„In Abraham und denen, die mit ihm waren, habt ihr doch ein schönes Beispiel. (Damals) als sie zu ihren Landsleuten sagten: Wir sind unschuldig an euch und an dem, was ihr an Gottes statt verehrt. Wir wollen nichts von euch wissen (w. wir glauben nicht an euch). Feindschaft und Hass ist zwischen uns offenbar geworden, (ein Zustand der) für alle Zeiten (andauern wird), solange ihr nicht an Gott allein glaubt.“

Populäre radikal-islamistische muslimische Gelehrte wie der dschihadistische Salafist Abu Muhammad al-Maqdisi, ein Unterstützer von Al-Qaida, interpretieren die Aussagen in Sure 60, Vers 4 als Verpflichtung zu Feindschaft und Hass. In seinem Buch „Democracy: a religion“ schreibt er: „So a human will not be doing his duty or obligation, unless he hates them, and takes them as enemies.“7

Für die im Koran bekundete Feindschaft des Islam gegenüber allen anderen Religionen und damit gegenüber allen Nicht-Muslimen einschließlich Atheisten gibt es eine umfangreiche Terminologie:

Das Wort Kufr steht für Unglaube. Der Ungläubige wird Kāfir (Plural Kuffar oder Kafirun) genannt. Atheisten fallen im Islam ebenfalls unter den umfassenden Begriff Kāfir für Ungläubiger oder Gottesleugner.

Mit dem Wort Schirk für Beigesellung wird nicht nur die christliche Trinitätslehre verworfen. Darunter versteht man im Islam auch generell verbotene Praktiken wie Götzendienst, Abgötterei (übertriebener Kult mit Personen oder Dingen), Idolatrie (Bilderverehrung) und der Glaube an mehrere Götter (Polytheismus). Wer etwas derart Verwerfliches tut, wird Muschrik (Plural: Muschrikun) genannt.

Darüber hinaus finden sich im Koran etliche Bezeichnungen für unislamisches Verhalten, welches ebenfalls als verwerflich gilt und zur sozialen Ächtung innerhalb der Gemeinschaft der Muslime (Umma) führt:

Das Wort Nifaq steht für Heuchelei. Der Heuchler wird Munafiq (Plural: Munafiqun) genannt.

Das Wort Ridda steht für Apostasie, dem Abfall vom Glauben. Wer eine solche Straftat begeht, die nach islamischem Recht mit dem Tode bestraft wird (siehe Kapitel: „Muslime, Schriftbesitzer, Heiden und Apostaten“), wird Murtadd genannt.

Fasiq bedeutet Frevler. Damit werden alle Menschen bezeichnet (Muslime und Nicht-Muslime), die in der Öffentlichkeit Sünden begehen, d. h. unislamische Verhaltensweisen zeigen und Handlungen vollziehen, die mit den Geboten und Verboten des Islam nicht vereinbar sind. Der Koran beschreibt die Frevler in Sure 59, Vers 19 wie folgt: „Und seid nicht wie diejenigen, die Gott vergessen haben, worauf er sie sich selber vergessen (und vernachlässigen) ließ! Sie sind die (wahren) Frevler.“ Sure 22, Vers 53 erklärt Frevel als „Krankheit des Herzens“. In Sure 5, Vers 51 werden explizit die Juden und Christen als Frevler genannt.

Es gibt im Arabischen sogar Bezeichnungen für Prozesse, mit Hilfe derer offiziell festgestellt und dokumentiert werden kann, wenn ein „guter“ Muslim zu einem „bösen“ Menschen wird, weil er unislamisches Verhalten gezeigt hat:

Takfir ist der Name für den Prozess, mit der ein Mensch zum Kafir (Ungläubigen) oder zum Apostaten erklärt werden kann.

Tafsiq ist der Name für den Prozess, mit der ein Mensch zum Frevler im Sinne des Korans erklärt werden kann.

In den deutschen Koranübersetzungen findet sich eine Vielzahl von entsprechenden deutschen Begriffen, mit denen die Ablehnung und Feindschaft des Islam gegenüber allen Andersgläubigen beschrieben worden ist. Dazu gehören Worte wie Ungläubige, Heiden, Beigeseller, Götzendiener, Polytheisten, Gottesleugner, Heuchler oder Frevler. Die Verwendung der unterschiedlichen Begriffe ist leider in den verschiedenen Übersetzungen teilweise uneinheitlich, was ihre Definition sowie die Zuordnung zu bestimmten Personengruppen erschwert. Wer ist im Koran z. B. ein Ungläubiger? Oder: Was bedeutet es im Koran, ein Ungläubiger zu sein? Als Beispiel hierfür eignet sich Sure 9, Vers 5:

„Und wenn nun die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Heiden, wo immer ihr sie findet.“ (Übersetzung von Rudi Paret)

„Sind aber die heiligen Monate verflossen, so erschlaget die Götzendiener, wo ihr sie findet.“ (Übersetzung von Max Henning)

„Und wenn die verbotenen Monate verflossen sind, dann tötet die Götzendiener, wo ihr sie trefft.“ (Übersetzung der Ahmadiyya Muslim Jamaat)

„Wann dann verlaufen sind die heiligen Monate, so schlagt die Götzendiener, wo ihr sie trefft.“ (Übersetzung von Friedrich Rückert)

„Sind die heiligen Monate abgelaufen, dann tötet die Beigeseller, wo immer ihr sie findet.“ (Übersetzung von Hartmut Bobzin)

In anderen Übersetzungen findet sich hier der Begriff Frevler.8

Sind Beigeseller, Heiden, Götzendiener und Frevler das Gleiche?

Diese Frage stellt sich mir. Eine klare Antwort habe ich bislang nicht finden können. Das scheint sogar unter den Islamwissenschaftlern nicht immer eindeutig zu sein, wie die gelegentlich unterschiedliche Begriffswahl zu gleichen Versen bei den Koranübersetzungen belegt. Eine Erklärung für die Komplexität bei den unterschiedlichen Beschreibungen der Andersgläubigen, und hier besonders der „Schriftbesitzer“ (Christen und Juden), könnte sich daraus ergeben, dass der Prophet Mohammed zum Zeitpunkt der Herabsendung der frühen Suren des Korans den Schriftbesitzern gegenüber noch freundlich gestimmt war. Dies änderte sich im Zeitablauf, als sich herausstellte, dass weder Juden noch Christen bereit waren, ihren Glauben aufzugeben und sich dem Islam anzuschließen, was die religiöse und gesellschaftliche Unterordnung unter die Muslime bedeutet hätte. Die Bezeichnungen für Juden und Christen änderten sich entsprechend. Aus ehrenwerten Schriftbesitzern wurden Beigeseller und verkappte Polytheisten, denen im Koran der (Glaubens-)Krieg erklärt wurde. In Medina führte dieser Krieg zur Vertreibung und teilweisen Vernichtung der zu Lebzeiten Mohammeds dort lebenden Juden.

Die Lehren des Korans bedeuten, dass der allmächtige Gott Allah alle Sünden vergeben kann, wenn er will und wem er will, dass es jedoch eine für Christen bedeutende Ausnahme gibt: Der Glaube an Jesus Christus als Teil eines dreieinigen Gottes, also das wichtigste Element christlichen Glaubens, ausgerechnet das stellt im Islam eine Sünde dar, die so gravierend ist, dass sie niemals vergeben werden kann, es sei denn durch Abschwur und Konversion zum Islam. Durch die zitierten Suren des Korans wird der Islam zu einer Anti-Christentum-Religion. Das Heilige Buch der Muslime erzeugt ein entsprechendes Feindbild gegenüber Christen. Das macht mir Angst.

Sowohl in den christlichen Sonntagsgottesdiensten als auch beim Freitagsgebet der Muslime wird aus den heiligen Büchern, der Bibel und dem Koran, vorgelesen. Ich stelle mir die Frage: Was passiert in den Köpfen der Muslime beim Freitagsgebet, wenn der Imam sich für seine Predigt die genannten Verse aus dem Koran heraussucht und sie dabei nicht durch eine entschärfende Exegese in ihrer Radikalität abmildert? Auch wenn die überwältigende Mehrheit der in Deutschland lebenden Muslime sich dieses Feindbild aus ihrer Heiligen Schrift nicht zu eigen macht und danach handelt, bleibt die Tatsache, dass es nun einmal so da drin steht. Die deutschen Muslime versuchen mehrheitlich eine vom Schrifttum und von ihren Dogmen her in weiten Teilen gewaltverherrlichende Religion friedlich zu leben. In den meisten islamischen Mehrheitsgesellschaften jedoch, so meine Vermutung, werden diese Aussagen des Korans in den Predigten wohl eher wörtlich genommen. Das bedeutet, dass es wahrscheinlich mehr als eine Milliarde Menschen auf der Welt gibt, für die das Christentum ein Feindbild darstellt. Der Gedanke daran macht mir Angst.

Yassir Eric ist ein zum Christentum konvertierter Moslem, der aus einer traditionell-konservativen muslimischen Familie im Sudan stammt. Er beschreibt sein erstes Leben als Muslim mit den Worten: „In der Koranschule, der Moschee und zu Hause habe ich eines gelernt: zu hassen.“ „Hass ist so, wie wenn man Gift trinkt und erwartet, dass dadurch das verhasste Gegenüber stirbt. Seitdem ich Christ bin, habe ich keine ideologische Grundlage mehr, Menschen zu hassen.“9

Die Ablehnung wesentlicher Teile des christlichen Gottesbildes durch den Koran kommt noch in einer weiteren Sure zum Ausdruck, die den Aspekt der Kreuzigung zum Gegenstand hat. In Sure 4, Vers 157 wird der Kreuzestod Jesu bestritten:

„Weil sie [die Ungläubigen] sagten: Wir haben Christus Jesus, den Sohn der Maria, getötet. – Aber sie haben ihn (in Wirklichkeit) nicht getötet und (auch) nicht gekreuzigt. Vielmehr erschien ihnen (ein anderer) ähnlich, (so dass sie ihn mit Jesus verwechselten und töteten). Und diejenigen, die über ihn (oder: darüber) uneins sind, sind im Zweifel über ihn (oder: darüber). Sie haben kein Wissen darüber, gehen vielmehr Vermutungen nach. Und sie haben ihn nicht mit Gewissheit getötet (d. h. sie können nicht mit Gewissheit sagen, dass sie ihn getötet haben).“

Die islamische Gruppe der Ahmadiyya glaubt daran, dass Jesus die Kreuzigung durch römische Soldaten überlebt hat. Nach seiner Genesung habe er sich auf die Suche nach den „verlorenen Schafen des Hauses Israel“ begeben und sei bis nach Kaschmir ausgewandert. Dort soll er die zehn verlorenen Stämme zum wahren Glauben zurückgeführt haben. Jesus sei dann im hohen Alter von 120 Jahren in Srinagar eines natürlichen Todes gestorben; sein angebliches Grab im Schrein von Roza Bal in Srinagar wird dort gezeigt und noch heute verehrt.10

Obwohl der Islam jegliche Gotteseigenschaft Jesu bestreitet, hat er im Koran dennoch eine herausragende Stellung. Gott persönlich hat ihn dauerhaft zu sich in den Himmel geholt. So steht es in Sure 4, Vers 158:

„Nein, Gott hat ihn [Jesus] zu sich (in den Himmel) erhoben. Gott ist mächtig und weise.“

Ein weiteres besonderes Privileg Jesu ist die in der islamischen Volkstradition weit verbreitete Vorstellung, dass er zusammen mit dem Mahdi, einem Nachkommen Mohammeds, wiederkommen wird, um am Jüngsten Tag Gericht zu halten.

Der Islam – eine abrahamitische Religion

Sowohl Judentum und Christentum als auch Islam beziehen sich auf Abraham als ihren Stammvater. Daher bezeichnet man sie auch als die drei abrahamitischen Weltreligionen. Abraham ist als Stammvater Israels eine zentrale Figur des Tanachs bzw. des Alten Testaments der Christen. Er gilt auch als Stammvater der Araber; von seinem Sohn Ismael soll der Prophet des Islam, Mohammed, abstammen. Im Koran ist Abraham, der dort Ibrahim genannt wird, neben Jesus und Mohammed, einer der wichtigsten Propheten. Eine komplette Sure, die vierzehnte, trägt den Namen Abraham. Im Islam gilt Abraham wegen seines streng monotheistischen Glaubens als der erste Moslem. Schon lange vor Mohammed hatte er erkannt, dass es nur einen Gott gibt. Im Koran steht dazu in Sure 3, Vers 67:

„Abraham war weder Jude noch Christ. Er war vielmehr ein (Gott) ergebener Hanif, und kein Heide (w. keiner von denen, die (dem einen Gott andere Götter) beigesellen).“

Das arabische Wort Hanif bezeichnet vorislamische Monotheisten auf der arabischen Halbinsel, die weder Juden noch Christen waren. Die große Bedeutung Abrahams kommt im Koran auch dadurch zum Ausdruck, dass die Muslime aufgefordert werden, der „Religion Abrahams“ zu folgen. In Sure 3, Vers 95 heißt es:

„Darum folgt der Religion Abrahams, eines Hanifen. – Er war kein Heide (w. keiner von denen, die (dem einen Gott andere Götter) beigesellen.)“

Ähnlich wie in der christlichen Bibel (1. Mose 22) wird im Koran in Sure 37 (Verse 101-106) berichtet, dass Abraham von Gott einer schweren Prüfung unterzogen wird, indem ihm aufgetragen wird, seinen Sohn zu opfern. Als Abraham die Bereitschaft zu diesem Opfer erkennen lässt, greift Gott ein. Abrahams Sohn wird schließlich in Sure 37, Vers 107 durch ein Schlachtopfer abgelöst. Das an Stelle von Abrahams Sohn geopferte Tier gilt bis heute als Vorbild für das rituelle Opfern von Schlachtvieh während der Wallfahrtszeit in der Nähe von Mekka und das jährliche islamische Opferfest.

Der Name des Sohnes, den Abraham opfern will, wird im Koran nicht genannt. Bis zum frühen 8. Jahrhundert wurde in Anknüpfung an den biblischen Bericht allgemein angenommen, dass es sich um Isaak, den Stammvater der Juden, handelt. Nach Mohameds Tod wurde in der Zeit des Kalifen Umar (717 – 720) zum ersten Mal die Vorstellung aufgebracht, dass Abrahams Sohn Ismael der Stammvater der Araber sein muss. Diese Lehre hat sich später auch allgemein im Islam durchgesetzt. Sie passt zur damaligen Opferpraxis (auch des Christentums), wonach bei einem Gottesopfer immer das wertvollste, erstgeborene männliche Tier, oder in diesem Fall der erstgeborene Sohn, als Opfer ausgesucht werden musste. Die für das Christentum wichtige Unterscheidung zwischen Isaak als dem Wunschkind Gottes und Ismael als dem Kind einer Sklavin, entstanden aus dem Misstrauen Abrahams und Sarahs gegenüber Gottes Versprechen, wird im Koran im Gegensatz zur Bibel (1. Mose 16, 1. Mose 17, 17-21, 1. Mose 21, 9-21, Galater 4, 21-31) nicht thematisiert. Sie ist dennoch Teil einer häufig heftigen Auseinandersetzung zwischen Christentum und Islam. Ismael wird im Christentum zwar von Gott ausdrücklich gesegnet und ihm wird vorhergesagt, dass Gott ihm, genau wie Isaak, viele Nachkommen schenken wird. „Zwölf Fürsten sollen von ihm [Ismael] abstammen und er wird der Stammvater eines großen Volkes werden.“ (1. Mose 17, 20)11. Gleichzeitig beschreibt die Bibel Ismael in 1. Mose 16, 12 wenig schmeichelhaft als „ein Mensch wie ein Wildesel“ (Elberfelder Bibel) oder als ein „wildes Tier, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm“. In Galater 4, 29 wird Ismael als Sohn der Sklavin bezeichnet, der „geboren wurde, weil Menschen es so wollten“, während Isaak der Sohn der Freien ist, der „geboren wurde, weil Gott es wollte“. Dass die Beschreibungen und Wertungen Ismaels in der Bibel jede Menge Material für interreligiösen Streit liefern können, liegt auf der Hand.

Das bedeutendste bauliche Heiligtum des Islam ist die Kaaba in Mekka. Nach islamischer Vorstellung ist sie der Ursprung und Ausgangspunkt der Schöpfung. In einer überlieferten Koranexegese von Abdallah ibn Abbas (619 – ca. 688), einer der ältesten Exegeten des Korans, heißt es über die Kaaba: „Das Haus mit seinen vier Ecken wurde 2000 Jahre bevor die Welt erschaffen wurde auf das Wasser gesetzt. Sodann wurde die Erde unter ihr ausgebreitet.“ In vorislamischer Zeit wurde die Kaaba von arabischen Stämmen als Heiligtum des Gottes Hubal verehrt. Zum vorislamischen Kaaba-Kult gehörte neben der Verehrung von Allah die Verehrung der Göttinnen al-Lat, Manat und al-Ussa. Letztere stehen im Mittelpunkt einer Episode, die als „Satanische Verse“ in neuerer Zeit berühmt geworden ist. Bei den „Satanischen Versen“ handelt es sich um gewisse, dem Propheten angeblich vom Satan untergeschobene und danach wieder gelöschte Koranverse. In Sure 53, Verse 19-20 des heutigen Korans steht dazu:

„Was meint ihr denn, (wie es sich mit) al-Lat und al-Ussa (verhält), und weiter mit Manat, der dritten (dieser weiblichen Wesen) (w. und mit Manat, der dritten anderen)? (Sind sie etwa als Töchter Gottes anzusprechen?)“

Nach einer bei dem islamischen Gelehrten at-Tabari erhaltenen Überlieferung inkludierte Mohammed damals aufgrund der Einflüsterung des Satans die Sätze:

„Das sind die erhabenen Kraniche. Auf ihre Fürbitte darf man hoffen.“

Die später bereinigte oder berichtigte Fassung verdrängte diese Aussage über die Göttinnen angeblich wieder aus dem Text, da sie als verehrungswürdige Wesen nicht mit dem radikalen Monotheismus Mohammeds in Einklang zu bringen waren. Islamkritiker behaupten in diesem Zusammenhang, das sei in Wahrheit nur der Versuch Mohammeds gewesen, durch Zugeständnisse an die heidnischen Gegner seiner Botschaft diese für sich zu gewinnen.

Der Schriftsteller Salman Rushdie hat diese Episode in seinem Roman mit dem Titel „Die Satanischen Verse“ verarbeitet. Die in dem am 26. September 1988 erschienenen Werk enthaltene, weitgehend frei erfundene Romanhandlung hat in der islamischen Welt derart großen Hass auf den Autor ausgelöst, dass der iranische Ajatollah und Revolutionsführer Ruhollah Chomeini am 14. Februar 1989 eine Fatwa (Islamisches Rechtsgutachten) herausgab, die mit einem Kopfgeld für die Tötung des Autors verbunden war. Die Fatwa war auch Todesurteil für alle, die an der Veröffentlichung beteiligt waren und den Inhalt des Buchs kannten, das sich angeblich gegen den Islam, den Propheten und den Koran richtete. Sollte jemand bei dem Versuch, Salman Rushdie zu töten seinerseits getötet werden, dann würde er zum Märtyrer. Erst nach fast 10 Jahren und nur durch massiven internationalen Druck konnte der Iran dazu bewogen werden, im Jahr 1998 über eine offizielle Stellungnahme zu erklären, man wolle den Mordaufruf nicht weiterverfolgen. Im März 2002 wurde der Personenschutz für Salman Rushdie aufgehoben. Der islamische Geist dieser Fatwa scheint jedoch weiter zu leben. Im Februar 2016 meldete die britische Internetzeitung „The Independent“, dass vierzig staatliche iranische Medien zum Jahrestag der Fatwa das Kopfgeld für den Tod Rushdies um 600.000 Dollar – auf insgesamt mittlerweile fast 4 Millionen Dollar – erhöht hatten.

Während eines Vortrags an der Chautauqua Institution am 12. August 2022 in Chautauqua im US-Bundesstaat New York wurde Rushdie durch mehrere Stiche an Hals, Gesicht, Leber und Arm verletzt. Der Angreifer, der 24-jährige Hadi M. aus New Jersey, Sohn von Emigranten aus Jaroun im Libanon, wurde festgenommen. In sozialen Netzen hatte er mit dem Schiaextremismus und der iranischen Revolutionsgarde sympathisiert. Rushdie wurde mit einem Hubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen, wo er notoperiert und zeitweise künstlich beatmet wurde. Regierungsnahe iranische Medien begrüßten den Angriff und bezeichneten Rushdie unter anderem als „Satan auf dem Weg zur Hölle“. Politiker weltweit äußerten sich schockiert über die Tat. Salman Rushdie ist seit dem Angriff auf einem Auge blind und kann eine Hand nicht mehr bewegen12.

Diese Nachrichten machen mir und vielen anderen Angst vor dem Islam. Die als Angriff auf den Propheten Mohammed und Schmähung des Islam gewerteten Texte eines Schriftstellers führten zu einem unglaublichen Hass, der selbst 33 Jahre nach dem ursprünglichen Aufruf zum Mord an ihm noch nachwirkt, mit fatalen Folgen für den Verfolgten.

Nachdem der ursprüngliche Bau der Kaaba zerfallen war, soll Adam sie an derselben Stelle wieder errichtet haben. Nach erneutem Zerfall habe dann Abraham den Neubau vorgenommen. Der Koran beschreibt die Kaaba als abrahamitisches Heiligtum. Sure 2, Vers 127 besagt, dass Abraham die Grundmauern des „Hauses“ (d. h. der Kaaba) zusammen mit seinem Sohn Ismael aufrichtete:

„Und (damals), als Abraham dabei war, die Grundmauern – die des Hauses (der Kaaba), auszuführen, (er) und Ismael (und zu Gott betete): Herr, nimm (es) von uns an! Du bist der, der (alles) hört und weiß.“

Abraham und Ismael waren so nach islamischer Vorstellung die Baumeister der Kaaba. Das ist ein weiteres Beispiel für die herausragende Bedeutung von Abraham für den Islam. Der Prophet Mohammed war Abraham-Fan. Ihn begeisterten die Radikalität und Kompromisslosigkeit im Glauben, mit der Abraham bereit war, seinen einzigen Sohn Gott zu opfern. Das machte ihn für Mohammed zum Vorbild, zum Glaubenshelden, und damit auch für alle Muslime in der Welt. Diese Art von Radikalität, im Zweifelsfall den Glauben über das eigene Leben und das Leben anderer zu stellen, ist leider auch ein Merkmal fehlgeleiteter islamistischer Terroristen und Selbstmordattentäter.

Der Islam - die Vollendung der göttlichen Prophetien

Der Islam ist eine prophetische Offenbarungsreligion. Um die Offenbarung des Korans ranken sich viele Mythen und Legenden, die durch die vielfältigen angeblichen Prophetenworte nicht durchsichtiger werden, sondern viele verschiedene, sich teilweise widersprechende Versionen anbieten. Vor diesem Hintergrund erscheint es am sinnvollsten, sich auf die Informationen zu beschränken, die der Koran zur Herabsendung der Offenbarung zu bieten hat. Der Legende nach wurde dem Propheten Mohammed die Botschaft Gottes durch den Erzengel Gabriel „überbracht“. In Sure 26, Vers 192-194 wird berichtet, dass es ein zuverlässiger Geist war, der den Koran direkt ins Herz des Propheten „überbrachte“. Mit „zuverlässiger Geist“ ist der Erzengel Gabriel gemeint:

„Und er (d. h. der Koran) ist vom Herrn der Menschen in aller Welt (als Offenbarung) herabgesandt. Der zuverlässige Geist hat ihn herabgebracht, dir ins Herz, damit du ein Warner seiest.“

Der Koran wurde im Monat Ramadan herabgesandt, der dadurch als heiliger Monat zum Fastenmonat bestimmt wurde. In Sure 2, Vers 185 steht dazu Folgendes:

„Der Monat Ramadan ist es (oder: Fastenzeit ist) der Monat Ramadan), in dem der Koran (erstmals) als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist, und (die einzelnen Koranverse) als klare Beweise der Rechtleitung und der Rettung. Wer nun von euch während des Monats anwesend (d. h. nicht unterwegs) ist, soll in ihm fasten. Und wenn einer krank ist oder sich auf einer Reise befindet (und deshalb nicht kann), ist ihm eine (entsprechende) Anzahl anderer Tage (zur Nachholung des Versäumten) auferlegt. Gott will es euch leicht machen, nicht schwer. Macht darum (durch nachträgliches Fasten) die Zahl (der vorgeschriebenen Fastentage) voll und preist Gott dafür, dass er euch rechtgeleitet hat! Vielleicht werdet ihr dankbar sein.“

Der Koran wurde schrittweise herabgesandt, wie es sich aus Sure 25, Vers 32 ergibt:

„Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen: ›Warum ist (denn) der Koran nicht in einem Zuge auf ihn herabgesandt worden (Wir haben ihn aber eben) so (herabgesandt, Stück um Stück), um dir damit das Herz zu festigen. Und wir haben ihn (dir) regelrecht (?) (oder: gleichmäßig?, oder bedächtig?) vorgetragen.‹“

Der Koran wurde ausdrücklich und absichtlich nicht in Schriftform offenbart (Sure 6, Vers 4):

„Wenn wir eine Schrift auf Papyrus (geschrieben) auf dich herabgesandt hätten, und sie (d. h. deine Landsleute) sie mit ihrer Hand anfassen würden, würden diejenigen, die ungläubig sind, (dennoch) sagen: Das ist ganz offensichtlich Zauberei!“

Nachdem Gabriel den Koran auf das Herz Mohammeds gebracht hatte, forderte er den Propheten zum Rezitieren der Offenbarung auf (Sure 96,Vers 1):

„Trag vor im Namen deines Herrn, der erschaffen hat.“

Der Koran wurde über einen längeren Zeitraum schrittweise stets in der „Nacht des Schicksals“ im Monat Ramadan herabgesandt und von Gabriel in das Herz Mohammeds überbracht. Um den Inhalt auch für andere und sich selbst erkennbar zu machen, musste Muhammad die Worte rezitieren. Diese Rezitation ist losgelöst vom Prozess der Herabsendung, kann also jederzeit stattfinden.

Schriftlich festgehalten wurde der Koran im Wesentlichen erst nach dem Tode des Propheten. Der Kalif Uthmann (644 – 656) verschriftlichte die bis dahin fast ausschließlich mündlichen Überlieferungen und stellte einen offiziell gültigen Koran her. Dabei mussten mindestens zwei Männer bei jedem Vers bezeugen, dass sie diesen direkt aus dem Munde des Propheten gehört hatten.

Der Koran steht nach eigener Aussage in der Tradition seiner Vorgänger, dem Judentum und dem Christentum. Die Heiligen Schriften der Juden und Christen (Thora, Psalmen und Evangelien) gehören somit genauso zum Islam wie der Koran selbst. Von den 25 im Koran namentlich erwähnten Propheten haben wahrscheinlich alle bis auf Mohammed eine biblische Entsprechung, d. h. es gibt sie auch in der christlichen Bibel (siehe Anhang „Liste der Propheten im Koran“). Diese Propheten werden im Koran ausdrücklich erwähnt (Sure 40, Vers 78 und Sure 3, Vers 144):

„Wir haben doch schon vor dir Gesandte (zu den Menschen) geschickt. Über einige von ihnen haben wir dir (eigens) berichtet, über andere nicht.“

„Und Mohammed ist nur ein Gesandter. Vor ihm hat es schon (verschiedene andere) Gesandte gegeben.“

Der Islam unterscheidet zwischen Propheten und Gesandten. Ein Gesandter ist mit einer neuen Gesetzgebung zu den Menschen gesandt, wohingegen ein Prophet der Gesetzgebung des Gesandten folgt, der ihm vorausging und die Menschen zu deren Befolgung anhält. Jeder Gesandte ist der Glaubenslehre nach auch ein Prophet, aber nicht jeder Prophet ein Gesandter.

Jesus hat im Koran die Rolle des vorletzten Gesandten (Sure 5, Vers 75):

Jesus, der Sohn der Maria, ist nur ein Gesandter. Vor ihm hat es schon (andere) Gesandte gegeben.“

Nach der muslimischen Glaubenslehre war der erste Prophet Adam, der für die Muslime wie auch für die Christen der erste Mensch war. Als Höhepunkt der Geschichte schließt Mohammed mit seiner Gesandtschaft als „Siegel der Propheten“ die Reihe der Propheten ab (Sure 33, Vers 40):

„[…] Er [Mohammed] ist vielmehr der Gesandte Allahs und das Siegel der Propheten (d. h. der Beglaubiger der früheren Propheten, oder der letzte der Propheten). Gott weiß über alles Bescheid.“

Der Koran ist die Offenbarung einer einzelnen Person, des Propheten Mohammed, die dieser über einen Zeitraum von 22 Jahren empfangen hat. Die christliche Bibel wurde von mehr als 40 Personen über einen Zeitraum von mehr als 1500 Jahren (von ca. 1400 v. Chr. bis 100 n. Chr.) verfasst. Mohammed verbreiterte die Autorenbasis des Korans, indem er Thora und Bibel mitsamt deren Autoren einbezog. Er übernimmt die Botschaften der Vorgängerreligionen aus deren Schriften, allerdings nicht, ohne diese vorher an seine Lehre anzupassen. Abweichungen von der Version der Schriftbesitzer (Juden und Christen) erklärt er damit, diese hätten die ursprünglichen Offenbarungen Gottes verfälscht.

Sure 2, Vers 75 weist auf diese Fälschung hin:

„Wie könnt ihr (Muslime) verlangen, dass sie (d. h. die Juden) euch glauben, wo doch ein Teil von ihnen das Wort Gottes gehört und es daraufhin, nachdem er es verstanden hatte, wissentlich entstellt hat!“

Zum gleichen Thema steht in Sure 4, Vers 46:

„Unter denen, die dem Judentum angehören, entstellen welche die Worte [der Schrift?] [indem sie sie] von der Stelle weg [nehmen], an die sie hingehören.“

Ähnlichen Inhalts sind die textlich identischen Suren 2, Vers 59 und 7, Vers 162:

„Da vertauschten diejenigen, die frevelten, den Ausspruch, den man ihnen gesagt hatte, mit einem anderen.“

Der Vorwurf, die Schriftbesitzer hätten die zu ihnen herabgesandten Schriften verfälscht, findet sich noch in mehreren weiteren Suren des Korans (Sure 2, Verse 78-79, Sure 3, Vers 78, und Sure 5, Vers 13).

Der Islam akzeptiert somit Thora und Evangelien als authentische göttliche Offenbarungen. Juden und Christen hätten diese Offenbarung jedoch in ihren eigenen Schriften abgeändert. Tahrīf (arabisch: Umwandlung, Abänderung, Fälschung) ist der dazugehörige arabische Fachbegriff für diese angebliche Verfälschung.

Unter Bezug auf die genannten Koranstellen ergeht seit dem 11. Jahrhundert von islamischer Seite aus bis heute der Vorwurf an Juden und Christen, durch bewusste Fälschung den Text ihrer Heiligen Schriften entstellt zu haben. Die Beweisführung sei jedoch im Detail schwierig, weil Teile der ursprünglichen biblischen Offenbarung Gottes verschwunden seien. Die an die Juden und Christen als Schriftbesitzer von Gott wörtlich herabgesandten Texte seien im Original nicht mehr komplett vorhanden.

Die Islamkritikerin Necla Kelek spricht in ihrem Buch „Himmelsreise“ im Zusammenhang mit der Einbeziehung von Thora und Bibel in den Islam von geistigem Diebstahl:

„›Die nächtliche Reise‹, die 17. Sure des Korans, beschreibt eine Begebenheit aus dem Leben Mohammeds im Jahr 620 n. Chr., die als AlIsra in der Überlieferung der Muslime, der Sunna, fortlebt. In dieser Geschichte wird erzählt, wie der Erzengel Gabriel den Propheten eines Nachts auf eine Reise führte, zuerst nach Jerusalem, wo Mohammed die anderen Propheten traf, und dann auf die ›Himmelsreise‹ (Al-Miradsch), durch die sieben Himmel und das Paradies.“13

„Der Legende nach hat Mohammed die Vision von dieser Himmelsreise kurz vor seiner Flucht aus Mekka gehabt. Er war in einer schwierigen existentiellen Situation, da sich seine Lehren in Mekka nicht durchsetzen ließen.“14

„Im Anschluss an die nächtliche Reise, so Ibn Ishaq [muslimischer Geschichtsschreiber, geb. um 704 in Medina – gest. 767 oder 768 in Bagdad, der zum ersten Mal die Hadithe und Dokumente über das Leben des Propheten Mohammed in einem Buch mit einer durchdachten Struktur und Kapiteleinteilung zusammenstellte], findet Mohammeds ›Himmelsreise‹ statt, die Nacht in der der Koran als Ganzes „herabgesandt“ (Sure 97) worden sein soll. Nach Ibn Isaq befindet sich die „Himmelsleiter“, auf die Mohammed steigt, nachdem ihm Gabriel bei den Engeln Einlass verschafft hat, auf dem Tempelberg in der heiligen Stadt Jerusalem. Auf seiner Reise durch sieben Himmel entwickeln sich grundlegende Elemente der islamischen Lehre“.15„In der Himmelsreise stellt sich Mohammed auf Augenhöhe mit Moses, Jesus und anderen Propheten. Aber er geht einen Schritt weiter. Er deklassiert alle anderen zugleich und formuliert damit die Überlegenheit seines Glaubens. Er ist nicht nur einer unter vielen, sondern ihr ›Vorbeter‹. Er ist nicht nur Prophet, sondern der ›letzte Prophet‹, alle anderen sind seine Vorläufer. Er ist nicht nur, wie Moses oder Moses oder Jesus, ein Nachfahr Abrahams, sondern niemand ist ihm, Mohammed, ›ähnlicher‹ als Abraham. Denn er, Mohammed, stammt von Abrahams Erstgeborenen Ismail ab, der dereinst mit seiner Mutter Hagar in die Wüste geschickt wurde. Damit tritt Mohammed als einziger legitimer Erbe des Erzvaters auf, die Abkömmlinge von Abrahams Zweitgeborenen, Isaak, die Juden und die Christen, verweist er auf einen nachgeordneten Rang.“16

„Mohammed vereinnahmt das ›mythische Material‹ von der Genesis über die Thora bis zum Neuen Testament in einem Akt von ghazu, das arabische Wort für Überfall, Raub, um die biblische Geschichte in seinem Sinne nacherzählen und neu werten zu können. Die ›Himmelsreise‹ dokumentiert die Profilschärfung der islamischen Lehre in Abgrenzung zum Juden- und Christentum und illustriert wie kein anderer Text den geistigen Diebstahl bei den „Mitbewerbern“ oder, freundlicher gesagt, bei der Tradition, aus der der Islam stammt.“ „Die nächtliche Reise geht nach Jerusalem, ein Ort, den Mohammed nie gesehen hat, der aber später für die Muslime eine besondere Bedeutung gewinnt. Vor seiner Auswanderung nach Medina im Jahr 622 betet Mohammed in Richtung Jerusalem. Die Änderung der qibla, der Gebetsrichtung, nach Mekka, erfolgte erst zwei Jahre später, als Mohammed sich endgültig mit den Juden überworfen hatte. Vor der Hidjra versucht er noch, die Verwandtschaft seiner Religion mit der der Juden und Christen zu betonen, er wirbt um Anerkennung und Anhänger, macht besonders den Juden Zugeständnisse in den Riten, betet wie sie dreimal am Tag. Aber es nützt ihm nichts: Die Juden waren nicht willens, Mohammed in der Umdeutung ihrer Glaubensgeschichte zu folgen; seine Prophetenschaft lehnten sie ab, sie verspotteten ihn.“17

Christliche Theologen des Altertums wie Johannes von Damaskus sahen in Mohammed einen Mann, der zufällig auf das Alte und Neue Testament gestoßen war und darauf aufbauend seine eigene Häresie ersann. Das Wort Häresie kommt von der griechischen Bedeutung „wählen, auswählen“ und als solches übernimmt eine christliche Häresie den christlichen Glauben nicht als Ganzes, sondern wählt einzelne Elemente auf Kosten anderer aus. Was übrig bleibt, ist etwas, das aus dem Christentum extrahiert wurde, aber nicht länger das Christentum ist. Auch die Reformatoren des Mittelalters betrachteten den Islam weitgehend als eine christliche Häresie, die einige Elemente des Christentums herausgepickt und andere abgelehnt hat.

Als Vollendung der göttlichen Prophetien erhebt der Islam den Anspruch, die letztlich einzig wahre und gültige Religion zu sein. Genau den gleichen Anspruch erhebt die christliche Botschaft auch. Solange die Gläubigen der jeweiligen Religion nicht auf die Idee kommen, ihren Glauben den Andersgläubigen oder Nicht-Gläubigen mit Gewalt aufzuzwingen, gibt es für mich keinen Grund, vor diesem Anspruch Angst zu haben.

Bibel, Koran und Hadithe – die Heiligen Schriften

Die Heilige Schrift der Christen ist die Bibel, das „Buch der Bücher“. Sie ist nicht nur ein Buch, sondern eine Sammlung von einer Vielzahl von Büchern. Das Wort Bibel leitet sich vom griechischen Begriff „ta biblia“ ab und bedeutet „die Bücher“. Die Bibel besteht aus dem Alten Testament (AT) und dem Neuen Testament (NT). Beide Testamente bilden die Grundlage des christlichen Glaubens. Die Bibel des Judentums ist der dreiteilige Tanach, der aus der Tora (Weisung), den Nevi’im (Propheten) und Ketuvim (Schriften) besteht. Das Christentum hat die Bücher des Tanach übernommen, anders angeordnet und als Altes Testament seinem Neuen Testament vorangestellt.

Die Bibel wurde von Menschen geschrieben. Bei den meisten Büchern der Bibel kennt man den Verfasser, bei einigen jedoch nicht. Die 66 Schriften der Bibel wurden in einem Zeitraum von mindestens 1500 Jahren (von ca. 1400 v. Chr. bis 100 n. Chr.) von über 40 Autoren verfasst, die sich untereinander größtenteils nicht kannten. Darunter waren einfache Handwerker, jüdische Gelehrte, Propheten, aber auch Stammesführer und Könige. Dementsprechend vielfältig sind ihre Werke. Es finden sich Gedichte und Liebeslieder, Geschichtsbücher und Weisheits-Literatur ebenso wie theologische Briefe und Weissagungen. Die Bibel ist einerseits voller Geschichten und Worte aus Zeiten, die längst Geschichte sind. Manche Orte und Plätze, viele Lebensweisen und Bräuche, wie sie die Menschen damals hatten, sind längst Vergangenheit. Andererseits stehen in den alten Geschichten aber ganz aktuelle Wahrheiten.

Für Christen ist die Bibel das Wort Gottes. Konservative Christen glauben daran, dass die Texte der Bibel über eine Verbalinspiration Gottes durch die jeweiligen Autoren verfasst wurden. Die Bibel repräsentiert somit unmittelbar das Wort Gottes, wenn auch nicht wörtlich diktiert, wie im Koran. Sie ist Gottes Wort in Menschenhand. Das Neue Testament (Lutherübersetzung) beschreibt dies wie folgt:

2. Petrus 1, 20-21: „Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet.“

Das Heilige Buch der Muslime ist der Koran. Der Islam erkennt die jüdische und die christliche Bibel als gültiges, jedoch von Menschen teilweise verfälschtes Offenbarungszeugnis Allahs an. Die Bibel ist gleichzeitig Geschichtsbuch, Gesetzbuch und Lehrbuch. Im Islam finden sich diese drei Aspekte auf mehrere Quellen verteilt.

Die wichtigste Quelle ist der Koran, die Bibel der Muslime, die direkte wortgetreue Offenbarung Gottes an den letzten Propheten Mohammed (siehe Kapitel: „Der Koran“). Er allein hat diese Offenbarung erhalten. Zusätzlich zum Koran gibt es im Islam noch die Hadithe. Das sind die Schriften, in denen die Aussprüche und Handlungen des Propheten Mohammed, die Sunna, festgehalten worden sind. Wikipedia beschreibt sie wie folgt:18